München: Stadtgeschichte

München Stadtgeschichte 1158

Heinrich der Löwe: Stadtgründung im Mittelalter

Am Marienhof in München wurden Siedlungsspuren aus der Zeit vor der ersten Jahrtausendwende gefunden, und auch auf dem Petersbergl oder nordwestlich davon könnten damals Mönche aus dem Kloster Schäftlarn gelebt haben. Aber die offizielle Gründung Münchens erfolgte erst 1158.

Der 1156 von Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit dem Herzogtum Bayern belehnte Sachsenherzog Heinrich der Löwe aus der Welfen-Dynastie ließ 1157/58 ungefähr bei der heutigen → Ludwigsbrücke (»am gachen Steig«, Gasteig) eine Holzbrücke über die Isar bauen, gleichzeitig die Isar-Brücke bei Feringa (heute: Oberföhring) niederbrennen und vereitelte den Versuch, sie wieder aufzubauen. So heißt es zumindest; gesichert ist die Zerstörung der Föhringer Brücke nicht, und beim neuen Isar-Übergang könnte es sich zunächst auch nur um eine Furt gehandelt haben. Jedenfalls büßte der Bischof von Freising den Brückenzoll ein, den vor allem Salzhändler bei der Überquerung der Isar von Ost nach West zu entrichten hatten.

Bischof Otto von Freising war zwar ein Onkel des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa, aber der wollte es sich mit dem mächtigen Welfenherzog Heinrich dem Löwen – einem seiner Cousins – nicht verderben. Deshalb vermittelte er 1158 auf dem Pfingsthoftag in Augsburg eine Einigung der Kontrahenten, sprach der Siedlung im Westen der neuen Isar-Überquerung Markt-, Münz- und Zollrechte zu und sorgte dafür, dass das Bistum Freising mit einem Drittel an den Einnahmen beteiligt wurde.

Im Augsburger Vergleich vom 14. Juni 1158 taucht erstmals die Bezeichnung »apud Munichen« auf, die »bei den Mönchen« bedeuten könnte. Deshalb gilt 1158 als Gründungsjahr von München, einer Gemeinde, deren Stadtrechte ab 1214 urkundlich nachweisbar sind.

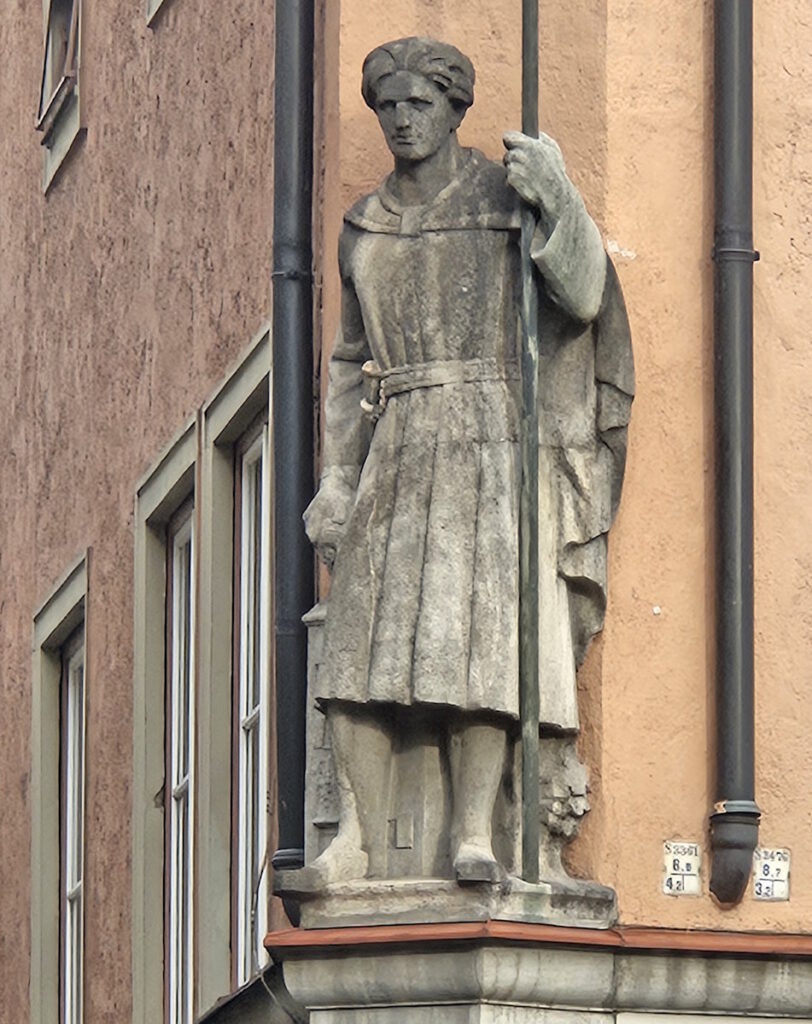

Das Münchner Stadtwappen zeigte ursprünglich einen Mönch. Das bezog sich auf die Mönche, die schon vor der Gründung Münchens auf dem Petersbergl oder unweit davon gelebt haben sollen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde der Mönch kindlicher dargestellt – und so zum »Münchner Kindl«, zuerst zu einem Buben, inzwischen einem Mädchen. (Die Stadtfarben Gold und Schwarz entstanden wahrscheinlich unter Kaiser Ludwig IV. und gehen auf das Wappen des Heiligen Römischen Reiches zurück: einen schwarzen Adler im goldenen Feld.)

München Stadtgeschichte 1180 ‒ 1294

Herzog Otto I. etabliert die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern

Gegen Ende der Siebzigerjahre fiel Heinrich der Löwe – der wohl nie in München war – bei Kaiser Friedrich Barbarossa in Ungnade. Der Staufer entzog dem Welfen 1180 sowohl die Reichslehen als auch die 1158 für München gewährten Rechte und belehnte den Wittelsbacher Pfalzgrafen Otto I. mit dem Herzogtum Bayern (Regensburger Schied). Damit begann die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern, die bis 1918 dauerte: 738 Jahre. Die Zoll- und Marktrechte (nicht aber das Münzrecht) für München übernahm der Bischof von Freising.

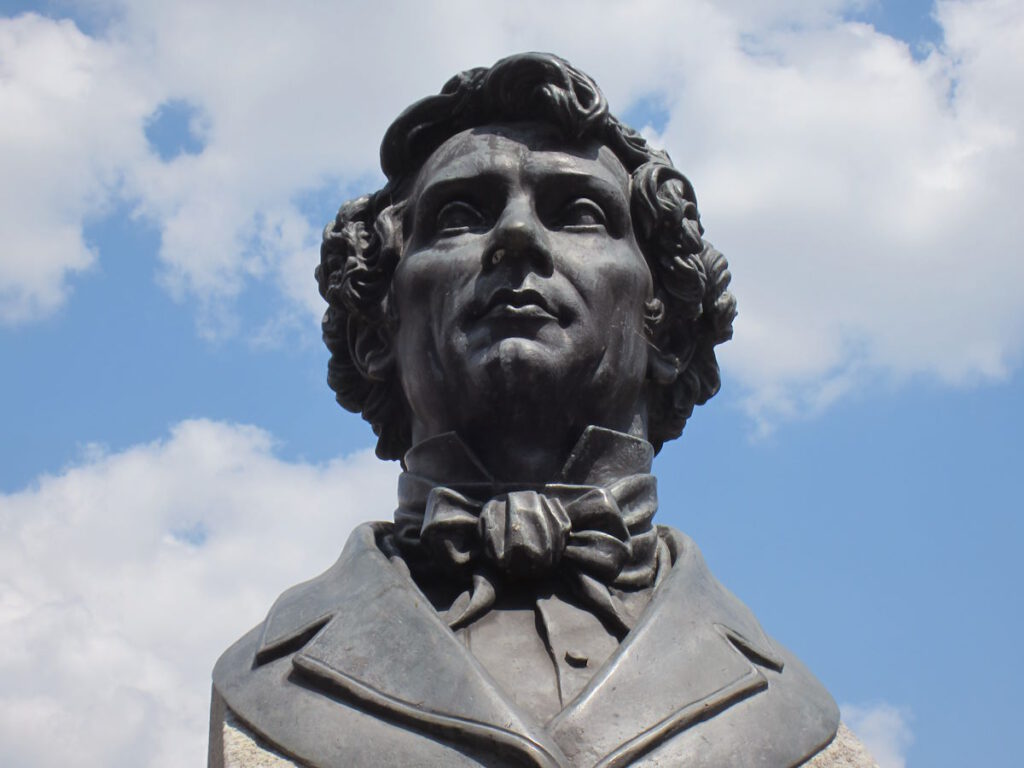

Georg Wrba schuf 1906 das Reiterstandbild Herzog Ottos I. auf der Wittelsbacher Brücke,

und Ferdinand von Miller d. J. gestaltete 1911 ein weiteres, das vor der Bayerischen Staatskanzlei zu finden ist.

Herzog Otto I. starb bereits drei Jahre später (1183). Seine Witwe Agnes von Loon und zwei ihrer Schwäger übernahmen die Vormundschaft für den 1173 in Kelheim geborenen Sohn Ludwig, bis dieser 1192 die Schwertleite erhielt.

1204 gründete Herzog Ludwig I. Landshut und verlegte die Wittelsbacher Residenz von Regensburg dorthin.

Der Staufer-Kaiser Friedrich II. belehnte Ludwig den Kelheimer 1214 mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein. Damit begann die Doppelherrschaft der Wittelsbacher in Bayern und der Pfalz. So kam der Pfälzer Löwe, das Wappentier der Pfalzgrafen bei Rhein, ins bayrische Staatswappen. Das weiß-blaue Rautenwappen erbten die Wittelsbacher 1247 von den Grafen von Bogen.

Herzog Ludwig I. wurde 1231 in Kelheim erstochen. Zeugen der Tat lynchten den Mörder, dessen Motive nicht aufgeklärt werden konnten.

Vermutlich zog sich der Bischof von Freising schrittweise aus München zurück. Allerdings blieb die einzige Isarbrücke weit und breit in seinem Besitz, und München musste deshalb jedes Jahr einen Teil des eingenommenen Brückenzolls abgeben, zunächst an den Bischof, dann an das Hochstift Freising und schließlich an den bayrischen Staat als Rechtsnachfolger des 1802 säkularisierten Hochstifts.

1255, zwei Jahre nach dem Tod des Herzogs Otto II., kam es zur ersten bayrischen Landesteilung: der Sohn Ludwig II. erbte neben der Pfalzgrafschaft das Herzogtum Oberbayern, und sein jüngerer Bruder Heinrich XIII. bekam das Herzogtum Niederbayern. Während Heinrich in Landshut residierte, richtete Ludwig der Strenge eine bereits im 12. Jahrhundert existierende Burg (heute: → Alter Hof) als erste Residenz der Wittelsbacher in München ein.

1271 gab es in München bereits drei Pfarrkirchen: Eine gotische Basilika ersetzte Ende des 13. Jahrhunderts die ursprüngliche romanische Kirche St. Peter auf dem Petersbergl in München. Eine im 13. Jahrhundert von den Wittelsbachern errichtete spätromanische dreischiffige Basilika wurde 1271 zur zweiten Pfarrkirche von München (Frauenkirche). Die romanische Katharinenkapelle des 1208 von Herzog Ludwig dem Kelheimer außerhalb des Talburgtors gestifteten Spitals wurde 1250 in einem Schutzbrief des Papstes als »ecclesia sancti spiritus de Monacho« bezeichnet (Heilig-Geist-Kirche von München) und 1271 zur dritten Pfarrkirche der Stadt. (Nachdem Spital und Kirche 1327 durch einen Stadtbrand zerstört worden waren, entstand bis 1392 ein gotischer Neubau.)

Alben über den Alten Peter, die Frauenkirche und die Heilig-Geist-Kirche in München

Noch im 12. Jahrhundert war eine Stadtmauer gebaut worden. Deren Eckpunkte waren: im Osten das Talburg- oder Untere Tor (später ins Alte Rathaus integriert), im Süden das Innere Sendlinger Tor beim heutigen Ruffini-Haus (Pütrichturm, Blau-Enten-Turm, Ruffiniturm; 1808 abgerissen), im Westen das Obere Tor in der heutigen Kaufingerstraße (Kaufinger Tor, Schöner Turm; 1807 abgerissen) und am Nordrand des heutigen Marienhofs zwei Innere Schwabinger Tore: der Wilbrechtsturm (1691 abgerissen) und der Krümleins-Turm (1842 abgerissen). Das Bevölkerungswachstum zwang Herzog Ludwig II. allerdings dazu, das Stadtgebiet zu erweitern und 1285 mit dem Bau eines neuen Mauerrings zu beginnen.

Im Lauf der Zeit entwickelte sich in München eine autonome bürgerliche Stadtgemeinde mit eigenen Verwaltungsorganen. Herzog Rudolf I., der Sohn und Erbe Ludwigs des Strengen, bestätigte 1294 ‒ gleich im ersten Jahr seiner Amtszeit ‒ Münchens Stadtrechte, die niedrige Gerichtsbarkeit und die Selbstverwaltung durch einen Stadtrat, dem zwölf Geschworene angehörten. Spätestens 1328 kam zu diesem Inneren Rat ein Äußerer hinzu, dem 24 Patrizier angehörten. Im »Rudolfinum« wurden erstmals auch Zünfte erwähnt. Diese vertraten nicht nur ihre Berufsinteressen, sondern strebten auch eine Beteiligung am Stadtregiment an. Außerdem spielten sie eine entscheidende Rolle bei der Stadtverteidigung und hatten deshalb für eine entsprechende Bewaffnung zu sorgen.

Am Ende des 13. Jahrhunderts übertraf Münchens Wirtschaftskraft die aller anderen bayrischen Städte.

München Stadtgeschichte 1302 ‒ 1347

Ludwig der Bayer: Mittelalterliche Kaiserresidenz in München

Ab 1302 regierten Rudolf I. und sein jüngerer Bruder Ludwig von Wittelsbach gemeinsam in Oberbayern. Aber als 1314, im Jahr nach dem Tod des römisch-deutschen Kaisers Heinrich VII., einige Kurfürsten den Habsburger Friedrich den Schönen zum König wählten und andere den Wittelsbacher Ludwig, hielt Herzog Rudolf I. nicht zu seinem Bruder, sondern zu den Habsburgern. Der Streit dauerte an, und Ludwig geriet darüber hinaus in einen Konflikt mit dem Papst, der ihn 1324 exkommunizierte.

Nach einer Reihe von Niederlagen zog Rudolf sich aus München zurück und überließ seinem Bruder Ludwig 1317 sowohl die Herrschaft in Bayern als auch in der Rheinpfalz. Zwei Jahre später starb er in Wolfratshausen.

1322 besiegte König Ludwig seinen Kontrahenten Friedrich von Habsburg in der Schlacht bei Mühldorf bzw. Ampfing. Es soll die letzte große Ritterschlacht ohne Feuerwaffen gewesen sein. Weil Münchner Bäckerknechte Ludwig in der Schlacht das Leben gerettet hatten, schenkte er der Bäckerbruderschaft ein → Haus im späteren Graggenauer Viertel. So heißt es, aber die Vorgänge gehören wohl zumindest teilweise in den Bereich der Legenden.

Fresko in den Hofgartenarkaden: Ludwig der Bayer besiegt 1322 Friedrich den Schönen

Erinnerung an das Bäckerbruderschaftshaus, Tal 15

Vorsorglich ließ König Ludwig die Reichsinsignien nach München bringen. Ludwigs Romzug konnte der Papst von Avignon aus nicht verhindern. In Mailand setzten italienische Bischöfe dem Wittelsbacher 1327 die eiserne Lombardenkrone auf; im Januar 1328 jubelte das Volk Ludwig IV. in Rom zu, und der »Volkskapitän« Sciarra Colonna sorgte dafür, dass drei Bischöfe und vier »Syndici« des römischen Volks den Wittelsbacher gegen den Willen der Kurie zum Kaiser krönten. Selbstverständlich akzeptierte der Papst das nicht; bei ihm war Ludwig nicht Kaiser, sondern einfach nur »Der Bayer«.

Im Jahr darauf (1329) trat Kaiser Ludwig der Bayer in Pavia seinen Neffen Rudolf und Ruprecht die Rheinpfalz und den bayrischen Nordgau (Oberpfalz) ab.

In einer Goldbulle bestätigte Kaiser Ludwig der Bayer der Stadt München 1332 das Salzmonopol im südostdeutschen Raum: Die Salzsender mussten ihre Ware auf dem Weg nach Westen und über die Isar zwischen den Alpen und Landshut zwingend nach München bringen, dort abladen und zum Verkauf anbieten (Stapelrecht). Zur Lagerung vor dem Weitertransport wurden um 1400 drei Salzstadel am heutigen → Promenadeplatz im Kreuzviertel gebaut. Ein vierter Salzstadel entstand 1487. Die Zölle und Markteinnahmen trugen entscheidend zum Aufstieg Münchens bei. Salz wurde nicht nur zum Würzen gebraucht, sondern auch als Konservierungsmittel, also zum Pökeln und Räuchern oder um Rüben- oder Sauerkraut zu machen.

Der zweite Mauerring, mit dessen Bau 1285 begonnen worden war, wurde 1337 mit dem → Isartor fertiggestellt. Die Stadtmauer mit dem Isartor, dem → Sendlinger, Neuhauser und Schwabinger Tor schützte nun ein Gebiet, das fünfmal größer war als zuvor. (Das damalige Neuhauser Tor kennen wir heute als → Karlstor, und wo heute der → Odeonsplatz ist, befand sich das 1817 abgerissene Schwabinger Tor.)

Unter Ludwig IV. war der → Alte Hof in München die erste feste Kaiserresidenz in Deutschland. Und München erhielt 1340 mit dem »Großen Stadtrecht« weitere Privilegien. In einer Zeit, in der Ludwig der Bayer vom Alten Hof aus auch als Kaiser im römisch-deutschen Reich herrschte, war München das Zentrum des Herzogtums Bayern, und in der Burgkapelle, der (im 19. Jahrhundert abgerissenen) Lorenzkapelle, wurden die Reichskleinodien aufbewahrt.

Nach dem Tod des erst elfjährigen Herzogs Johann von Niederbayern im Dezember 1340 wurde dessen Teilherzogtum wieder mit Oberbayern vereint. Ludwig der Bayer hatte 1324 in zweiter Ehe Margarete geheiratet, die älteste Tochter des Grafen Wilhelm III. von Holland-Hennegau. Als dieser 1337 starb, übertrug der Kaiser der Erbin auch die Reichslehen Holland, Seeland und Friesland. Und 1342 verheiratete er seinen verwitweten Sohn Ludwig V. von Brandenburg mit Margarete Maultasch, der »hässlichen Herzogin« von Tirol. Damit herrschte die Familie des Wittelsbacher Kaisers vorübergehend in Bayern, Tirol, Holland und Brandenburg.

München Stadtgeschichte 1347 ‒ 1525

München wird alleinige Residenzstadt Bayerns

Ludwig der Bayer starb 1347. Obwohl er nach wie vor dem Kirchenbann unterlag, erhielt er seine Grabstätte in der Frauenkirche, zunächst in der ursprünglichen und nach deren Abriss (1472) auch in der von Jörg Halsbach gebauten.

Weder die Königs- noch die Kaiserkrone konnte er in seiner Dynastie vererben, und die Kurwürde, die aufgrund eines Vertrags von 1329 zwischen der Rheinpfalz und Bayern wechseln sollte, übertrug der 1355 zum Kaiser gekrönte Karl IV. aus dem Haus Limburg-Luxemburg 1356 dem Wittelsbacher Pfalzgrafen Ruprecht I.

Album über die Frauenkirche

Nach Ludwigs Tod regierten seine sechs Söhne zunächst gemeinsam, aber 1349 (Landsberger Vertrag) bzw. 1353 (Regensburger Vertrag) teilten sie ihr Erbe auf. Die verschiedenen Teilungen endeten erst 1504 mit dem Landshuter Erbfolgekrieg, als der Münchner Herzog Albrecht IV. Bayern-Landshut eroberte und Kaiser Maximilian I. die Wiedervereinigung der Teilherzogtümer Ober- und Niederbayern 1505 bestätigte (Kölner Spruch). Albrecht IV. der Weise erließ 1506 ‒ weniger als zwei Jahre vor seinem Tod ‒ ein Primogeniturgesetz, demzufolge das Herzogtum Bayern fortan nicht mehr geteilt werden durfte, und die bayrischen Landstände stimmten dieser Regelung zu. München war fortan die alleinige Residenzstadt Bayerns.

Albrecht IV. der Weise war ein Sohn Herzog Albrechts III. des Frommen, der 1442 die Juden aus dem Herzogtum vertrieben hatte, aber mehr noch wegen seiner Liaison mit Agnes Bernauer bekannt ist. 1465 hatte Albrecht IV. als Mitregent seines älteren Bruders Siegmund die Herrschaft in Oberbayern übernommen, und seit Siegmunds Rückzug 1467 regierte er allein.

1487 erließ Herzog Albrecht IV. das Münchner Reinheitsgebot, das Wasser, Malz und Hopfen als einzige zulässige Zutaten des Münchner Bieres festlegte. Bemerkenswert ist, dass hier nicht die Stadt das Sagen hatte, wie bei anderen Gewerben, sondern der Landesherr. Der Hof in München verlieh für das gewerbsmäßige Bierbrauen in der Stadt Lizenzen (Regale) zu lehensrechtlichen Bedingungen.

Auf das Reinheitsgebot bezieht sich der Trinkspruch »Hopfen und Malz Gott erhalt’s«.

Der ist beispielsweise am 1958 von Joachim Berthold gestalteten »Bierbrunnen« am Oskar-von-Miller-Ring 1 zu lesen.

Album über die Geschichte des Münchner Biers

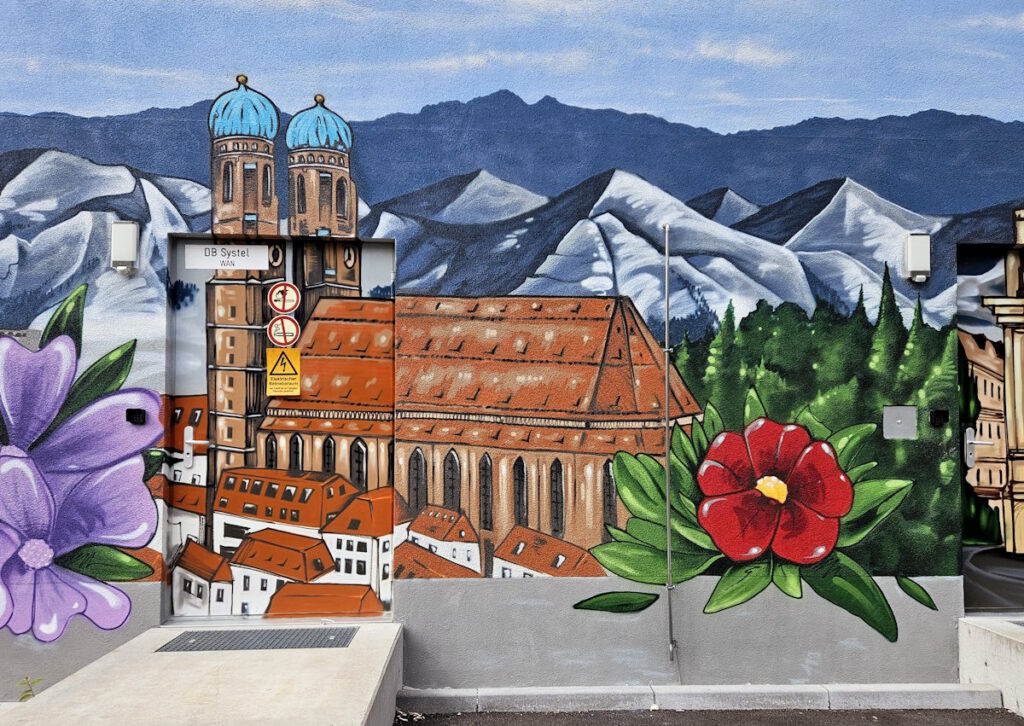

Die spätromanische dreischiffige Basilika, die 1271 zur zweiten Pfarrkirche in München geworden war, riss man 1472 ab, um Platz zu schaffen für einen Neubau, dessen Grundstein bereits 1468 gelegt worden war. Gestaltet wurde die neue spätgotische Frauenkirche von Jörg Halsbach (Jörg Ganghofer), der parallel dazu das → (Alte) Rathaus baute. Für den Dachstuhl der 109 Meter langen und 40 Meter breiten dreischiffigen Hallenkirche aus Backstein benötigte der Zimmermeister Heinrich aus Straubing 147 schwerbeladene Bauholzflöße (630 Festmeter). Die beiden Türme wurden mit Ausnahme der Hauben 1488 fertiggestellt, und 1494 wurde die Frauenkirche ‒ der spätere Dom zu Unserer Lieben Frau ‒ geweiht. Dabei handelt es sich um eine der drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Die knapp hundert Meter hohen Türme der Frauenkirche mit den 1525 aufgesetzten »welschen« Renaissance-Hauben sind Münchens Wahrzeichen.

Album Frauenkirche

München Stadtgeschichte 1504 ‒ 1623

Bollwerk der Gegenreformation

Mit dem Ende der staatlichen Teilungen (1504) wurde München zum Verwaltungszentrum des bayrischen Herzogtums.

Herzog Albrecht IV. starb 1508. Sein Sohn und Nachfolger Wilhelm IV. von Bayern – der 1522 Maria Jacobaea von Baden (1507 – 1580) heiratete – verlegte seine Residenz vom → Alten Hof in die Neuveste, eine gotische Wasserburg im Nordosten der zweiten Stadtmauer, mit deren Bau 1385 begonnen worden war. (Daraus entstand im Lauf der Jahrhunderte die Münchner Residenz.) Dort empfing der bayrische Herzog 1530 Kaiser Karl V.

Herzog Wilhelm IV. von Bayern, 1526; Maria Jacobaea von Baden, Herzogin von Bayern, 1526

(Gemälde in der Alten Pinakothek München)

Während sich die Residenz zum glanzvollen Zentrum Münchens entwickelte, endete die Entfaltung der Stadtfreiheit. »Die Polypenarme des absolutistischen Staates legten sich um die bürgerliche Gemeinde, und die einst selbstverantwortliche Stadtpolitik wich mehr und mehr kleinlichem, engbrüstigem und devotem Untertanengetriebe.« (Michael Schattenhofer: Die Wittelsbacher als Stadtherren von München, in: Beiträge zur Geschichte der Stadt München, Hg. Historischer Verein von Oberbayern, München 1984, Seite 45) Ab 1450 entstanden in München neue zentrale Landesbehörden, durch die städtische Organe entmachtet wurden, und ein kurfürstlicher Stadtkommandant verfügte nun über die Torschlüssel.

Der Wittelsbacher Herzog Wilhelm IV. begründete den Ruf Münchens als Bollwerk der Gegenreformation (»deutsches Rom«).

1528 wurden neun Mitglieder einer kleinen Gemeinde der radikalreformatorischen Täufer in München hingerichtet, darunter drei Frauen. Durch die Gegenreformation entstanden neue Opfergruppen für die Berufshenker, die seit 1318 in München nachweisbar sind. Bis 1535 entschieden diese außerhalb der Gesellschaft stehenden Männer statt des Gerichts, ob sie die Verurteilten enthaupteten, henkten, räderten, ertränkten, verbrannten oder lebendig begruben.

Herzog Albrecht V. setzte den Kampf seines 1550 gestorbenen Vaters gegen die Reformation fort und gilt zugleich als einer der prunkvollsten Renaissancefürsten im Heiligen Römischen Reich. Während beispielsweise Erasmus Grasser und Jan Polack noch im Handwerk verwurzelt waren, also im Bürgertum, entwickelte sich die Kunst nun als Domäne des Hofes weiter.

1556 holte der Herzog Orlando di Lasso nach München und ernannte ihn 1564 zum Hofkapellmeister. Der flämische Komponist gilt neben dem Italiener Giovanni Pierluigi da Palestrina als Vollender der polyphonen Vokalmusik. In der bayrischen Hauptstadt erschien 1604, zehn Jahre nach seinem Tod, die erste Gesamtausgabe seiner Werke.

Denkmal für Orlando di Lasso am Promenadeplatz / Orlando-Haus am Platzl

1558 erwarb Herzog Albrecht V. die Bibliothek des im Jahr zuvor gestorbenen Gelehrten Johann Albrecht Widmanstetter, eine der bedeutendsten Bibliotheken in Europa, und gründete damit die Hofbibliothek im → Alten Hof, den Nukleus der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek in München. Albrecht V. sammelte nicht nur Bücher, sondern auch antike Skulpturen. Für die Kunstsammlung errichteten der vom kaiserlichen Antiquar Jacopo Strado beratene Hofbaumeister Wilhelm Egkl und der Steinmetz Simon Zwitzel 1568 bis 1571 in der Münchner Residenz das 66 Meter lange → Antiquarium.

Statue von Herzog Albrecht V. im Treppenhaus der Bayerischen Staatsbibliothek

Wilhelm Egkl war 1559 von Herzog Albrecht V. zum Hofbaumeister ernannt worden. 1563 bis 1567 errichtete er einen Marstall, vermutlich nach Plänen von Simon Zwitzel. In den Obergeschossen des bedeutendsten Werks der Frührenaissance nördlich der Alpen richtete man die herzogliche Kunstkammer ein, die allerdings 1632 im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen geplündert und 1807 aufgelöst wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts baute man den Komplex zum Hauptmünzamt des Königreichs Bayern um (»Alte Münze«).

1559 folgten die ersten vier Jesuiten dem Ruf Albrechts V. und kamen nach München, wo sie zunächst im Augustinerkloster in der Neuhauser Straße unterkamen. Die Jesuiten wurden Beichtväter der herzoglichen Familie und übernahmen alle Gymnasien nicht nur in München, sondern in ganz Bayern. In großem Stil – im Kolleg, in der Kirche und auch »open air« – führten sie barocke Dramen in lateinischer Sprache auf (Jesuitentheater). Und im Kampf gegen die Reformation bildeten sie die Speerspitze. Aber die Jesuiten vermittelten nicht nur einen Wertekanon, sondern auch Disziplin, Bescheidenheit, Zurückhaltung und ein hohes Maß sowohl an Bildung als auch an Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein.

Papst Hadrian VI. sprach Bischof Benno von Meißen 1523 heilig. Einer Legende nach hatte der Kirchenfürst den Schlüssel zum Dom von Meißen in die Elbe geworfen, als er aus politischen Gründen geflohen war. Bei seiner Rückkehr soll er den Schlüssel beim Verzehr eines Fisches wiedergefunden haben. Martin Luther protestierte gegen die Heiligsprechung, und Anhänger des Reformators zerstörten 1539 das Grab Bennos im Meißener Dom. Daraufhin ließ Herzog Albrecht V. von Bayern die Gebeine bzw. Reliquien 1576 in die Münchner Frauenkirche bringen. Vier Jahre später wurde der hl. Benno zum Schutzpatron Münchens und Bayerns proklamiert.

Herzog Albrecht V. wollte sich ein Bild seines Territorium machen und beauftragte deshalb 1554 den Arzt, Mathematiker, Kartografen und Heraldiker Philipp Apian (1531 ‒ 1589), Johannes Aventinus‘ erste Karte von Bayern zu ergänzen. Zu diesem Zweck führte Philipp Apian sieben Jahre lang Landvermessungen durch und erstellte dann in zwei weiteren Jahren eine sechs mal sechs Meter große Karte (1563), von der er 24 Holzschnitte anfertigen ließ (»Bairische Landtafeln«, 1566). Parallel dazu schuf der Straubinger Drechslermeiter Jakob Sandtner von 1570 bis 1574 für Herzog Albrecht V. Modelle von München, Landshut, Ingolstadt und Burghausen.

Jakob Sandtners Modell von München ist im Bayerischen Nationalmuseum ausgestellt.

1561 übertrug Herzog Albrecht V. seiner Residenzstadt München die hohe Gerichtsbarkeit (Albertinischer Rezess). Das war ein großer Schritt in der Selbstverwaltung der Stadt.

Herzog Albrecht V. starb 1579, und sein Sohn Wilhelm V. erbte die Herrschaft. An dessen pompöse Hochzeitsfeier mit Renata von Lothringen, die 1568 in der Münchner Residenz stattgefunden hatte, erinnert noch heute das Glockenspiel am Neuen Rathaus.

Album übers Neue Rathaus

Der am 29. September 1548 ‒ am Festtag des Erzengels Michael ‒ in Landshut geborene Herzog ließ mitten in München 87 Häuser abreißen, um ab 1583 die Kirche St. Michael samt Kolleg für die Jesuiten bauen zu können. Die Entwürfe im Stil eines Übergangs von der Renaissance zum Barock stammen vermutlich von dem Niederländer Friedrich Sustris*, der 1573 nach München gekommen war. Wolf Miller und Wendel Dietrich leiteten 1583 bis 1597 die Bauarbeiten. Der 78 m lange und 32 m breite Innenraum wird von einem gewaltigen Tonnengewölbe beherrscht, dessen Dimensionen lediglich von denen des Peterdoms übertroffen werden. 1588 entstand die vom flämischen Bildhauer Hubert Gerhard** modellierte über drei Meter hohe Bronzefigur des Erzengels Michael an der Fassade. Geweiht wurde die Michaelskirche im Juli 1597, dreieinhalb Monate bevor Herzog Wilhelm V. abdankte, das Amt seinem Sohn Maximilian überließ und sich nach Schleißheim zurückzog.

*) Mehr zu Friedrich Sustris im Album über Architekten

**) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über die Michaelskirche

München bildete unter Albrecht V., Wilhelm V. und Maximilian I. das Zentrum der Gegenreformation. Zwischen 1575 und 1591 wurden in München mehr als vierzig Menschen wegen religiöser Delikte hingerichtet, und 1590 begannen die Hexenprozesse mit den Todesurteilen des Stadtoberrichters Christoph Riemhofer gegen Anna und Brigitta Anbacher, Regina Lutz und Regina Pollinger, die sich angeblich vom Teufel hatten beschlafen lassen. Allein im Zuge eines Prozesses gegen die Landstreicherfamilie Gämperle bzw. Pappenheimer im Jahr 1600 verbrannte man ein Dutzend »Hexen« und »Hexer« auf dem Scheiterhaufen. Aber auch noch 1701, unter Kurfürst Max Emanuel, wurde die 17-jährige Wachtmeistertochter Maria Theresia Käser enthauptet. (Das war die letzte in München nachweisbare Hinrichtung einer »Hexe«.)

Herzog Wilhelm V. hob die lukrativen von Kaiser Ludwig IV. verbrieften Salzprivilegien der Stadt München 1587 auf und begründete stattdessen ein herzogliches Salzhandelsmonopol.

1589 ordnete Herzog Wilhelm V. den Bau eines Hofbräuhauses in München an. Das ab 1591 zwischen → Altem Hof und Pfisterbach (heute: Sparkassenstraße) gebraute Bier war der Hofgesellschaft vorbehalten, denn es sollten die Ausgaben für den Bierkonsum in der Residenz gespart werden. 1607/08 ließ Maximilian I. die 1585 von seinem Vater am später »Platzl« genannten Ort eingerichtete Glashütte abreißen, um ein weiteres Hofbräuhaus zu bauen, und ab 1610 durften auch nicht zum Hof gehörende Bürger dort Bier kaufen.

Album über die Geschichte des Münchner Biers

Um 1600 betrug die Einwohnerzahl Münchens 18.000. Davon gehörten Tausende zum Hofstaat. Sie belebten zwar als Konsumenten und Auftraggeber von Dienst- bzw. Handwerkerleistungen das Wirtschaftsleben, trugen jedoch ‒ ebenso wie Klerus und Aristokratie ‒ nichts zum Steueraufkommen der Stadt bei. (Im Kreuzviertel waren hundert Jahre später nur noch 105 von 235 Häusern im Besitz von Stadtbürgern.)

1581 bis 1600 gestaltete der Architekt Friedrich Sustris* das Antiquarium in der Residenz zum Fest- und Bankettsaal um. Herzog Maximilian I. ließ die Münchner Residenz in Vorwegnahme seiner späteren (1623) Erhebung zum Kurfürsten in zwei Bauphasen von 1600 bis 1605 und 1612 bis 1616 mit dem Kaiserhof sowie den Prunkzimmern, der Hofkapelle und der Reichen Kapelle zum größten Renaissanceschloss in Deutschland erweitern.

Stuckmarmor gab es zwar bereits in der Spätantike, aber den Höhepunkt erreichte die Scagliola-Technik (Gipsintarsien) erst im 17. Jahrhundert in der Münchner Residenz, und Maximilian I. beanspruchte dafür ein Monopol: Die Handwerker mussten ihr Wissen darüber geheim halten.

*) Mehr zu Friedrich Sustris im Album über Architekten

Album Residenz-Museum

Noch als Herzog ließ Maximilian I. 1610 eine Medaille prägen, die Maria als Schutzherrin der Stadt München darstellte, und 1616 proklamierte er sie mit einer überlebensgroßen, von Hans Krumpper* gestalteten Bronzestatue an der Residenz zur offiziellen Schutzheiligen Bayerns (»Patrona Boiariae«).

*) Mehr zu Hans Krumpper im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Das von Herzog Wilhelm V. Ende des 16. Jahrhunderts in Schleißheim errichtete Herrenhaus (»Wilhelmsbau«) ließ sein Sohn Maximilian bis auf die Kellermauern abreißen und 1617 bis 1623 durch ein Renaissance-Schloss ersetzen (»Altes Schloss«).

Album Schlossanlage Schleißheim

München Stadtgeschichte 1608 ‒ 1638

München im Dreißigjährigen Krieg

Nachdem sich die Protestanten 1608 in einer »Union« zusammengeschlossen hatten, gründete der bayrische Herzog Maximilian I. im Auftrag des Kaisers 1609 die katholische »Liga«. Als Vorkämpfer der Liga zog er in den Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) und trug die finanzielle Hauptlast des Krieges. Kaiser Ferdinand II. erhob seinen treuen Mitstreiter Maximilian I. 1623 zum Kurfürsten, und fünf Jahre später belehnte er ihn zudem mit der Oberpfalz.

Erste Feldgeschütze waren bereits in den Hussitenkriegen (1419 – 1439) zum Einsatz gekommen. Als 1618 der Dreißigjährige Krieg begann, ordnete Maximilian die Befestigung Münchens durch einen 30 Meter breiten Wall mit vorspringenden Bastionen an, denn die bestehende Stadtmauer hätte einem Angriff mit Geschützen nicht standhalten können. Mit dem Bau wurde 1619 begonnen, aber als die Schweden im Mai 1632 vor München aufmarschierten, war erst der nördliche Teil der Wallbefestigung fertig.

Der protestantische schwedische König Gustav Adolf drohte mit einem Angriff, bis ihm der Magistrat symbolisch die Stadtschlüssel aushändigte und er durchs → Isartor reiten konnte. Der Kurfürst befand sich im Feldlager bei Regensburg, und der Hof hatte sich nach Salzburg abgesetzt. Während die Schweden auf ihrem Kriegszug in zahlreichen Dörfern gewütet hatten, blieb München unzerstört, weil der Magistrat ein Lösegeld versprach, dessen Betrag so hoch war, dass während der dreiwöchigen Besatzung Münchens nur ein Drittel davon aufgebracht werden konnte. Deshalb sperrten die Schweden 42 Geiseln aus München in Augsburg ein. In Laim erinnern heute noch Straßennamen an Geiseln wie Melchior Camerloher, Johann Lanz, Georg Perhamer, Franz Sigl und Johann Stöberl. (1635 kamen die Geiseln frei, obwohl die volle Lösegeld-Summe noch nicht bezahlt war.)

Gustav Adolf fiel im November 1632, aber der Krieg ging auch in Bayern bis zum Westfälischen Frieden im Oktober 1648 weiter.

Zwei Jahre nach der schwedischen Invasion starb ein Drittel der Münchner Bevölkerung (7000 von 23.000 Einwohnern) während einer Pestepidemie, und weil die Menschen weder etwas von Hygiene noch von Bakterien und Infektionen wussten, hielten sie Juden für die Verursacher.

Kurfürst Maximilian I. kehrte 1637 zurück nach München und ließ im Jahr darauf die → Mariensäule auf dem Markt- bzw. Schrannenplatz aufstellen, zum Dank dafür, dass München im Dreißigjährigen Krieg unzerstört geblieben war – aber auch, um seine Macht zu demonstrieren, denn der Platz vor dem → (Alten) Rathaus war ein Symbol der Freiheit und Selbstverwaltung der Bürger, und der Herrscher hatte kein Recht, dort etwas zu verändern. Die Marienstatue, die bis 1613 für den Hochaltar der Frauenkirche verwendet worden war, soll der flämische Bildhauer Hubert Gerhard* ursprünglich für die Michaelskirche geschaffen haben.

*) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz

München Stadtgeschichte 1651 ‒ 1679

Kurfürst Ferdinand Maria und Kurfürstin Henriette Adelheid

Als Kurfürst Maximilian I. im September 1651 starb, war der Thronfolger Ferdinand Maria noch keine 15 Jahre alt – aber bereits seit Dezember 1650 per procurationem mit der gleichaltrigen Henriette Adelaide von Savoyen verheiratet. Erst im Mai 1652 reiste die bayrische Kurfürstin von Turin ab; Ferdinand Maria kam ihr entgegen, und in Kufstein sah sich das Ehepaar zum ersten Mal. Stellvertretend für den noch minderjährigen Kurfürsten Ferdinand Maria führte dessen Mutter die Regierungsgeschäfte noch bis 1654.

Der Gelehrte Johann Joachim Becher, der 1664 bis 1670 als Arzt und Mathematiker am Hof des bayrischen Kurfürsten in München wirkte, schlug allen Ernstes vor, eine bayrische Kolonie an der amerikanischen Ostküste zu gründen und zu diesem Zweck Manhattan von den Holländern zu erwerben. Aber 1667 fiel Nieuw Amsterdam an die Briten, die daraus New York machten.

Als Kurfürstin Adelheid 1662 endlich einen Sohn gebar, erfüllte sie ihr drei Jahre zuvor abgelegtes Gelübde, nach der Geburt eines Erbprinzen eine Kirche bauen zu lassen. Ein Bauplatz gegenüber der Münchner Residenz wurde ausgewählt, und der aus Bologna stammende Hofbaumeister Agostino Barelli* entwarf nach dem Vorbild der Theatinerkirche Sant’Andrea della Valle in Rom das Bauwerk. Enrico Zuccalli*, der ihn 1669 ablöste, vollendete die 71 m hohe Kuppel über der Vierung und fügte die beiden Türme hinzu. Mit der Theatinerkirche St. Kajetan und Adelheid wurde 1690 die erste im Stil des italienischen Hochbarocks erbaute Kirche in Altbayern fertiggestellt. (Die Rokokofassade gestalteten Francois Cuvilliés d. Ä.* und sein gleichnamiger Sohn 1765 bis 1768.)

*) Mehr zu Agostino Barelli, Francois Cuvilliés und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Theatinerkirche St. Kajetan und Adelheid / Kurfürstin Adelheid an der Kirchenfassade

Album über die Theatinerkirche

Parallel dazu erwarb der über den Thronfolger glückliche Kurfürst Ferdinand Maria ab 1663 die Hofmark Kemnaten östlich des Schlosses → Blutenburg und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Adelheid ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »borgo delle nimfe« (»Nymphenburg«) gab.

Aber die Freude dauerte nicht lang: Als die Münchner Residenz 1674 brannte, rettete Kurfürstin Adelheid ihre Kinder und erkältete sich dabei so heftig, dass sie sich nicht mehr davon erholte, sondern im März 1676 verschied. Die Fertigstellung der Theatinerkirche erlebte sie also nicht mehr.

1679 starb auch Ferdinand Maria im Alter von 42 Jahren und wurde ebenso wie Adelheid in der Theatinerkirche bestattet.

München Stadtgeschichte 1679 ‒ 1726

Kurfürst Maximilian II. Emanuel

Kurfürst Maximilian II. Emanuel, der älteste Sohn des verstorbenen Kurfürstenpaars, kam dem Habsburger Kaiser Leopold I. militärisch zu Hilfe, als die Osmanen 1683 Wien belagerten (Großer Türkenkrieg) und kämpfte persönlich mit. Auch nach der Befreiung Wiens bewährte sich der »blaue Kurfürst« weiter als Feldherr des Kaisers. Beispielsweise gelang ihm 1688 nach vierwöchiger Belagerung die Befreiung Belgrads, und das festigte sein Renommee als Türkenbezwinger.

Max Emanuel heiratete am 15. Juli 1685 Maria Antonia von Österreich, die Tochter Kaiser Leopolds I. (1640 – 1705). Damit bot sich den Wittelsbachern eine Chance, die Habsburger zu beerben. Noch einen Schritt näher kam Kurfürst Max Emanuel seinem Ziel, als ihn der aus dem Hause Habsburg stammende spanische König Karl II. im Dezember 1691 zum Generalstatthalter der Spanischen Niederlande ernannte und er bis 1700 in Brüssel statt in München residierte.

Kurfürstin Maria Antonia starb am 24. Dezember 1692 ‒ knapp zwei Monate nachdem sie einen Sohn geboren hatte. Dieser wurde 1698 vom kinderlosen spanischen König Karl II. als Erbe eingesetzt, und der bayrische Kurfürst Max II. Emanuel malte sich bereits aus, dass sein Sohn Joseph Ferdinand auch das spanische Weltreich beherrschen würde. Aber der Kurprinz starb 1699 im Alter von sechs Jahren.

Kurfürst Joseph Clemens von Köln, ein jüngerer Bruder des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern, kam als Fürstbischof von Freising in den Besitz der geistlichen Hofmark Berg am Laim und ließ sich dort von Enrico Zuccalli* für seine Aufenthalte in bzw. bei München ein befestigtes Schloss errichten, nach dem 1701 auch der Ort benannt wurde: Josephsburg.

Kurz vor seinem Tod im November 1700 bestimmte der Habsburger Karl II. in Madrid den Bourbonen Philipp von Anjou als Nachfolger. Das nahmen der Kaiser in Wien, aber auch England, die Niederlande und Preußen nicht hin: Sie verbündeten sich Ende 1701 gegen Frankreich (Haager Große Allianz), und damit begann der Spanische Erbfolgekrieg (1701 ‒ 1714), in den beinahe alle europäischen Staaten hineingezogen wurden.

Max Emanuel, der sich 1701 zusammen mit seinem Bruder Joseph Clemens dem »Sonnenkönig« Ludwig XIV. von Frankreich angeschlossen hatte, floh 1704 nach der vernichtenden Niederlage des französisch-bayrischen Heeres in der Zweiten Schlacht von Höchstädt/Blindheim ins flandrisch-französische Exil, während die Habsburger Bayern und auch München besetzten (Kaiserliche Administration). 1706 verhängte Kaiser Joseph I. unter Einbeziehung der Reichsgerichte und mit Zustimmung der anderen Kurfürsten die Reichsacht über Max Emanuel.

Im Dezember 1705 – lange vor der französischen Revolution – bildete sich in Braunau am Inn ein bayrischer »Landesdefensionskongress«, in dem Vertreter der Bauern, der Stadtbürger und des Adels Rede- und Stimmrechte hatten. Dieses »Braunauer Parlament« rief zum Volksaufstand gegen die Besatzung auf und stellte dafür Truppen.

In der Nacht vom 24./25. Dezember 1705 verschanzten sich Aufständische in Sendling vergeblich vor der Reichsarmee unter dem Oberbefehl des Habsburger Kaisers Joseph I. Obwohl sich die Rebellen schließlich der Übermacht ergaben, wurden mehr als tausend von ihnen niedergemetzelt (Sendlinger Mordweihnacht).

*) Mehr zu Enrico Zuccalli im Album über Architekten

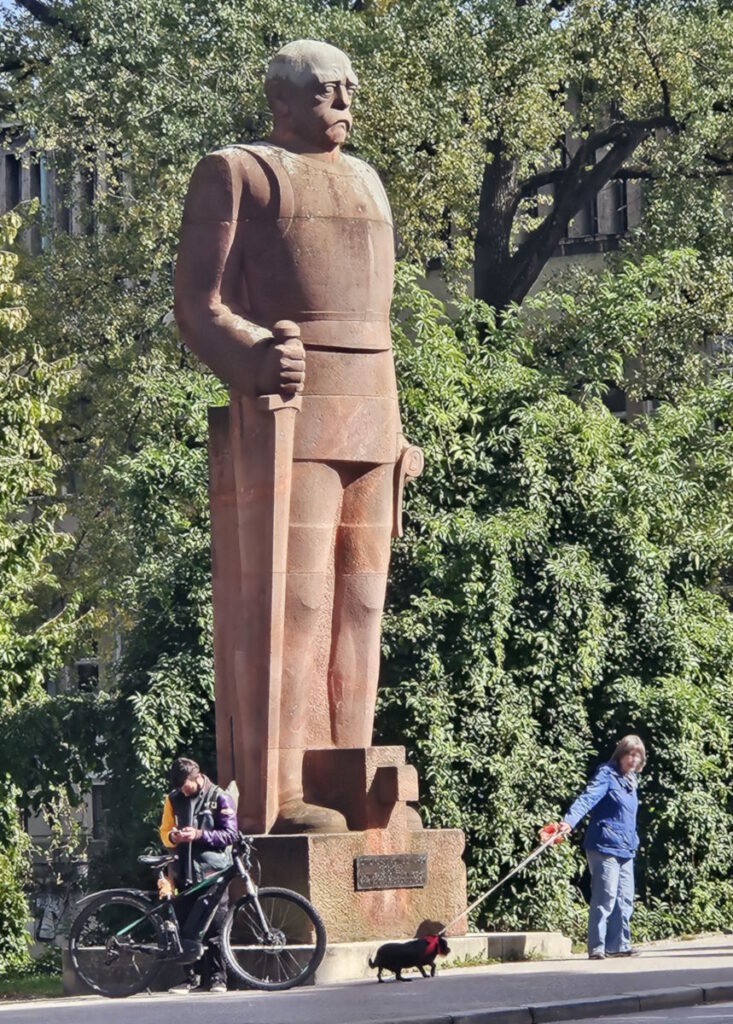

Vorbild für die legendäre Figur des Schmieds von Kochel könnte Balthasar Riesenberger gewesen sein. Der war Schmied und kam nachweislich in der Sendlinger Mordweihnacht ums Leben. Allerdings war er nicht aus Kochel, sondern aus Bach in der Gemeinde Weyarn.

An der alten Kirche St. Margaret in Sendling befindet sich ein 1830 von Wilhelm Lindenschmit d. Ä. gemaltes Fresko mit einer Szene aus der Sendlinger Bauernschlacht, und auf der gegenüberliegenden Seite der Lindwurmstraße erinnert ein 1905 – 1911 von Carl Ebbinghaus und Carl Sattler geschaffenes Denkmal an den Schmied von Kochel.

1714 endete der Spanische Erbfolgekrieg, und im Januar 1715 verließen die letzten kaiserlichen Truppen München. Die Franzosen setzten die Restitution Max Emanuels als Kurfürst von Bayern durch, und der Wittelsbacher kehrte im April aus dem Exil nach München zurück.

Dort ließ Max II. Emanuel die Bautätigkeit wieder aufleben.

Max Emanuels Hofbaumeister Giovanni Antonio Viscardi* fing 1702 damit an, Schloss Nymphenburg zur barocken Schlossanlage zu erweitern. Sein Nachfolger Joseph Effner* fuhr 1715/16 damit fort. Von ihm stammen auch die → Pagodenburg, die → Badenburg und die → Magdalenenklause im 200 Hektar großen Schlosspark. (Die → Amalienburg ließ Kurfürst Karl Albrecht 1734 bis 1739 von François de Cuvilliés* als Jagd- und Lustschlösschen für seine Frau Amalia gestalten.)

*) Mehr zu François de Cuvilliés, Joseph Effner und Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Alben über den Schlosspark Nymphenburg bzw. das Schloss Nymphenburg

In Schleißheim, wo Max Emanuel bereits 1683 bis 1689 das → Schloss Lustheim hatte bauen lassen, war 1701 der Grundstein einer Residenz nach dem Vorbild des Schlosses von Versailles gelegt worden, aber während des Spanischen Erbfolgekriegs ruhten die von Enrico Zuccalli* begonnenen Arbeiten. Nach seiner Rückkehr beauftragte Max Emanuel seinen Baumeister Joseph Effner* 1719 mit der Errichtung des Neuen Schlosses, das nun allerdings bescheidener ausfiel als ursprünglich geplant.

*) Mehr zu Joseph Effner und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Album über die Schlossanlage Schleißheim

Max Emanuel erwarb 1715 eine Schwaige südwestlich von München und ließ das Herrenhaus von Joseph Effner bis 1717 zu einem Jagdschloss mit Barockgarten umgestalten: Schloss Fürstenried. Parallel dazu gestaltete der Baumeister 1715 bis 1717 das Schloss Dachau für den Kurfürsten um.

Album über Schloss Fürstenried

Joseph Effner* orientierte sich nicht mehr an italienischen Bauwerken, sondern übernahm französische Vorstellungen der Baukunst (Régence) und entwickelte den süddeutschen Barock. François de Cuvilliés*, der 1708 als Hofzwerg in die Dienste des Kurfürsten Max II. Emanuel getreten war und 1720 bis 1724 auf dessen Geheiß die Pariser Académie royale d’architecture besucht hatte, bevor er neben Joseph Effner zum Hofbaumeister ernannt wurde, entwickelte sich zum bedeutendsten Baumeister des deutschen Rokoko.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Joseph Effner im Album über Architekten

München Stadtgeschichte 1726 ‒ 1745

Karl Albrecht von Bayern: Österreichischer Erbfolgekrieg

Der verschwenderische Kurfürst Max II. Emanuel starb 1726. Sein Sohn Karl Albrecht von Bayern folgte ihm als Herrscher, zunächst als Kurfürst und 1741 bis 1743 auch als König von Böhmen. Von 1742 bis zu seinem Tod drei Jahre später regierte der Wittelsbacher außerdem als Kaiser Karl VII. das Heilige Römische Reich.

1729 brannten die ab 1725 von Joseph Effner* angebauten Räume der Münchner Residenz aus. Als Ersatz schuf François Cuvilliés* 1730 bis 1737 die sog. Reichen Zimmer im Rokoko-Stil.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Joseph Effner im Album über Architekten

Album über die Münchner Residenz

Während der gesamten Regierungszeit des Kurfürsten Karl Albrecht befand sich Bayern im Krieg gegen Österreich. Der Habsburger Kaiser Karl VI. war 1740 in Wien gestorben und aufgrund der Pragmatischen Sanktion (1713) von seiner Tochter Maria Theresia beerbt worden. Sowohl Karl Albrecht als auch Philipp V. von Spanien und der sächsische Kurfürst Friedrich August II. machten dagegen eigene Ansprüche geltend, und Friedrich der Große nutzte das, um als Gegenleistung für die preußische Anerkennung der Pragmatischen Sanktion ultimativ von Maria Theresia Schlesien zu fordern und dort einzumarschieren (Erster Schlesischer Krieg, 1740 – 1742). Im Vertrag von Nymphenburg schlossen sich Bayern und Spanien 1741 dem preußisch-französischen Bündnis an, und es entwickelte sich der Österreichische Erbfolgekrieg (1740 – 1748), in den aufgrund anderer Konflikte auch Großbritannien und die Vereinigten Niederlande eingriffen.

Kurfürst Karl Albrecht marschierte im Juli 1741 in Österreich ein. Die Bayern zogen die Donau hinunter, wandten sich dann aber statt nach Wien nach Prag und eroberten die Stadt im November. Dort ließ sich Karl Albrecht im Dezember zum böhmischen König krönen.

Aber zwölf Tage, nachdem er sich am 12. Februar 1742 von seinem Bruder Klemens August, dem Kurfürsten von Köln, im Frankfurter Dom als Kaiser Karl VII. hatte krönen lassen, besetzten die Österreicher München, und im Juni 1743 wurde Bayern erneut österreichischer Verwaltung unterstellt. Erst als die Österreicher von dort vertrieben wurden, konnte Kaiser Karl VII. im Oktober 1744 von Frankfurt nach München zurückkehren. Bevor die Besatzer München verließen, brannten sie die damals einzige Isarbrücke zwischen Tölz und Freising nieder (→ Ludwigsbrücke).

Zwölf Tage nachdem sich Österreich, Sachsen-Polen, die Vereinigten Niederlande und Großbritannien gegen Preußen verbündet hatten (Warschauer Quadrupel-Allianz), starb Kaiser Karl VII. am 20. Januar 1745 auf Schloss Nymphenburg.

München Stadtgeschichte 1745 ‒ 1777

Kurfürst Max III. Joseph

Karl Albrechts einziger Sohn Maximilian III. Joseph sah schon bald die Aussichtslosigkeit der bayrischen Großmacht-Ambitionen ein und schloss im April 1745 einen Sonderfrieden mit Österreich, der ihm trotz militärischer Niederlagen den Erhalt Bayerns sicherte. Im Gegenzug erkannte der Wittelsbacher die Pragmatische Sanktion an und sicherte Maria Theresia zu, bei der anstehenden Kaiserwahl für ihren Ehemann Franz Stephan von Lothringen zu stimmen, der dann auch im September als Franz I. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches avancierte.

Der Österreichische Erbfolgekrieg endete 1748 mit dem Aachener Frieden. Preußen erhielt mit Schlesien eine der reichsten Provinzen Österreichs und stieg zur europäischen Großmacht auf. Österreich hatte sich 1746 noch mit Russland verbündet, aber diese gegen Preußen, Frankreich und Schweden gerichtete Allianz kam erst im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) zum Tragen.

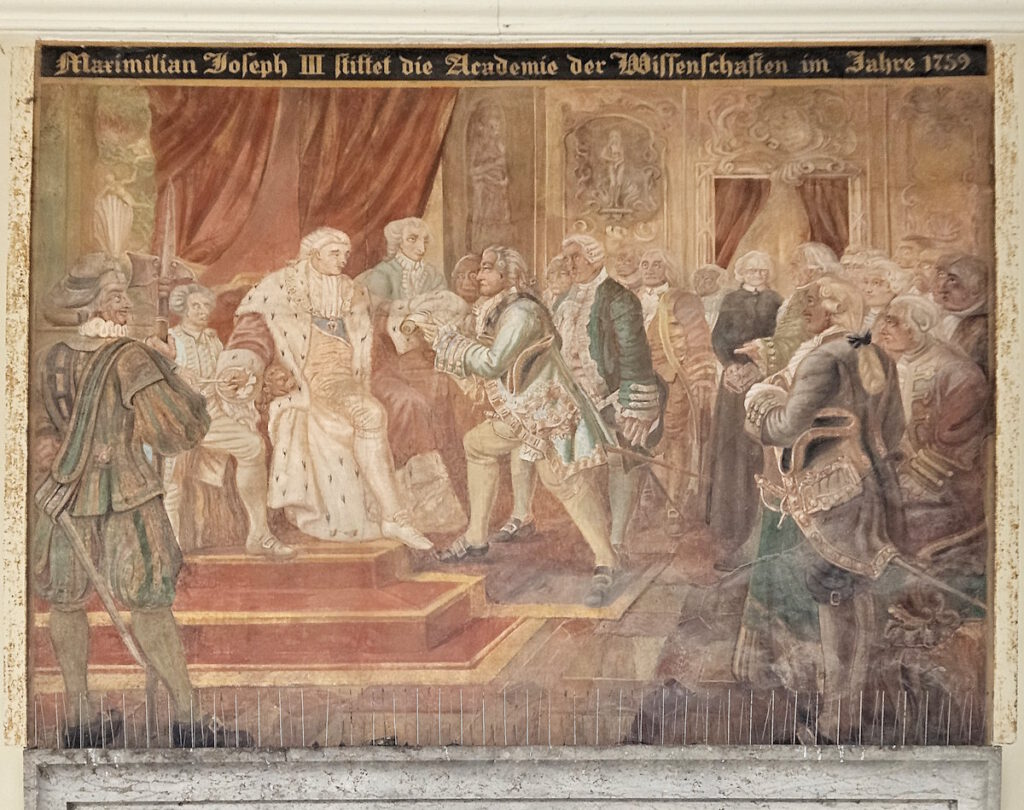

Kurfürst Max III. Joseph förderte Kunst und Wissenschaft. Er gründete 1759 die Kurfürstliche Akademie der Wissenschaften in München und 1770 mit der »Hofschule« die spätere Kunstakademie (Akademie der Bildenden Künste München).

Nach der aufwändigen Bautätigkeit seiner Vorgänger fehlte es Max III. Joseph an finanziellen Mitteln, und ein von François de Cuvilliés* entworfener neuer Ostflügel der Residenz konnte deshalb nicht realisiert werden. Immerhin ließ Max III. Joseph von François de Cuvilliés und dessen Schüler Karl Albert von Lespilliez 1751 bis 1753 anstelle des 1750 durch ein Feuer zerstörten St.-Georg-Theatersaals in der Residenz auf dem Areal eines abgerissenen Klosters neben der Residenz ein neues errichten, das als das bedeutendste Rokoko-Theater in Deutschland gilt (→ Cuvilliés-Theater).

*) Mehr zu François de Cuvilliés im Album über Architekten

Album über die Münchner Residenz / Album über Theatergeschichte

Der aus der ersten Bauzeit des Schlosses Nymphenburg stammende Steinerne Saal (Festsaal) im Mittelpavillon wurde 1755 bis 1758 von François de Cuvilliés dem Älteren im Rokoko-Stil umgestaltet, und Johann Baptist Zimmermann* schuf den von Stuckaturen eingefassten Freskenzyklus. Außerdem vollendete François de Cuvilliés der Jüngere 1768 die Rokoko-Fassade der Theatinerkirche nach Plänen seines Vaters.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Album über Schloss Nymphenburg

Klemens August von Wittelsbach, ein Sohn Max Emanuels, der seinen Onkel Joseph Clemens als Kurfürst von Köln beerbte, ließ 1738 bis 1751 von Johann Michael Fischer* in seiner Hofmark Berg am Laim die Hofkirche → St. Michael errichten. Anfangs baute der Polier Philipp Jakob Köglsperger an der Doppelturmfassade, aber dann übernahm der Architekt selbst die Bauleitung. François de Cuvilliés* wirkte als Bauinspektor mit, und Johann Baptist Zimmermann* schuf 1743 bis 1744 die Deckenmalereien und Stuckaturen. Schnitzarbeiten stammen von Ignaz Günther und Johann Baptist Straub.

*) Mehr zu François de Cuvilliés, Johann MIchael Fischer und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

1770 ächtete Kurfürst Max III. Joseph jedoch das Rokoko und verordnete den Kirchen statt des Zierrats »edle Simplicität«. Damit bahnte er den Weg für den Klassizismus ‒ und entzog Stukkateuren die Wirtschaftsgrundlage.

Im selben Jahr beauftragte der Münchner Magistrat den Maler Franz Gaurapp, einen Enkel von Cosmas Damian Asam, jede Haustür mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Das Kreuzviertel bekam 246 Hausnummern, das Hackenviertel 306, das Angerviertel 324 und das Graggenauer Viertel 337. Die Münchner kümmerten sich allerdings wenig um das neue System. Statt eine Hausnummer bei der Adressenangabe zu nutzen, fuhren sie mit den gewohnten umständlichen Beschreibungen fort: »in dem ehemalig gewesten Metzger-, nunmehr Branntweiner-, vulgo Schalterhaus auf dem Kreuz, grad gegenüber der Kirch« (zit. nach Michael Schattenhofer).

Als Anhänger des Absolutismus versuchte Max III. Joseph, Kirche, Stände, Märkte und Städte zu kontrollieren. Dass der Papst 1773 den Jesuitenorden aufhob, kam ihm gelegen. Die Aufklärung begann zwar auch in Bayern den Absolutismus abzulösen, aber die Reform des Rechtssystems blieb hinter den Fortschritten in Preußen und Österreich zurück: Delikte wie Häresie und Hexerei wurden in Bayern ebenso wenig abgeschafft wie Folter und grausame Hinrichtungsmethoden.

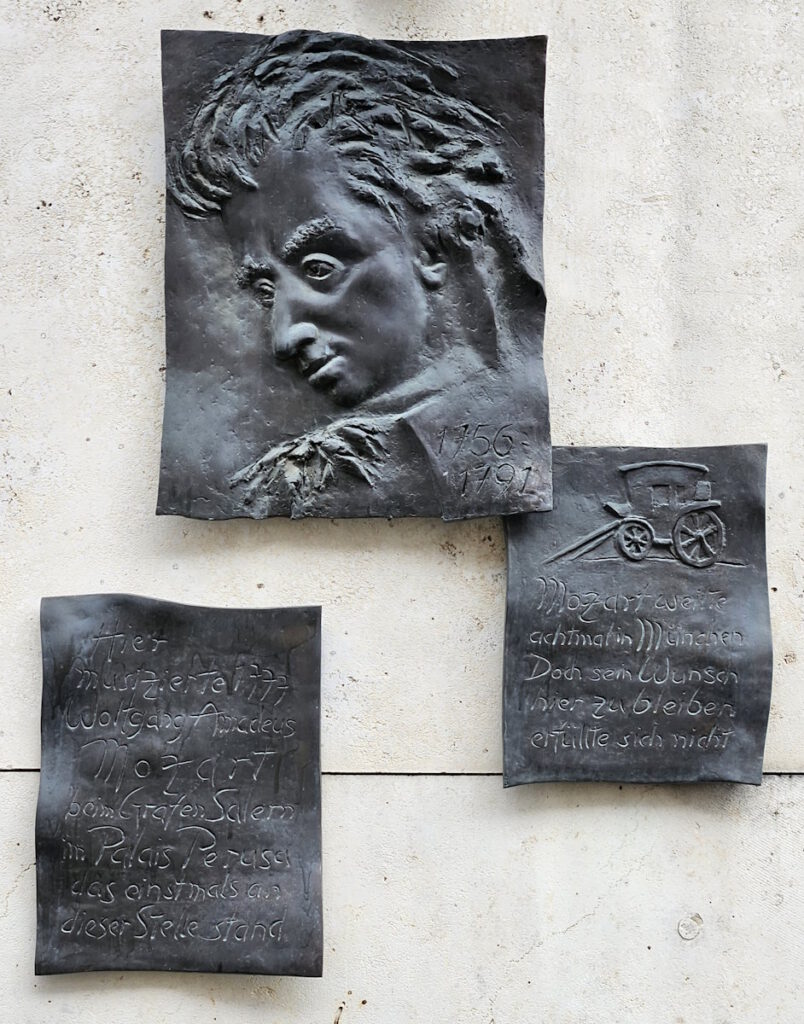

Bei Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg bestellte Kurfürst Max III. Joseph für den Fasching 1775 eine Oper. »La finta giardiniera« wurde am 13. Januar 1775 in München uraufgeführt. Zwei Jahre später, als Mozart auf einer Reise nach Paris erneut durch München kam, passte er mit Hilfe eines Gönners den Kurfürsten ab und bat um eine Anstellung in der bayerischen Residenzstadt. Max III. Joseph erklärte jedoch kurzerhand, es gebe keine »vaccatur«. (Im Mozart-Jahr 2006 wurde am Lesmüllerhaus eine vom Bildhauer Hubertus von Pilgrim* gestaltete Gedenktafel an Mozarts Aufenthalte in München enthüllt.)

*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Max III. Joseph starb 1777 an Pocken, und weil es in der bayrischen Linie der Wittelsbacher keinen Erben gab, wurden die seit 1329 getrennten Linien Pfalz und Altbayern nun gemäß dem Hausvertrag von Pavia (1329) wieder vereinigt.

München Stadtgeschichte 1777 ‒ 1799

Kurfürst Karl Theodor

Kurfürst Karl Theodor, der seine frühe Kindheit in Brüssel verbracht und Deutsch als Fremdsprache gelernt hatte, verließ 1777 im Alter von 53 Jahren seine Residenzstadt Mannheim und zog widerwillig nach München, um von dort aus weiterzuregieren. Seinen Hofstaat einschließlich der pfälzischen Räte brachte er mit, und 1778 wurde München Residenzstadt von Kurpfalz-Bayern.

Mit Kaiser Joseph II. und dessen Mutter Maria Theresia verhandelte Karl Theodor heimlich über einen Gebietstausch. 1778 überließ er ihnen sowohl Teile der Oberpfalz als auch Niederbayerns und beanspruchte dafür Vorderösterreich und die Niederlande. Bevor die Unterschriften unter dem Schriftstück trocken waren, besetzte Kaiser Joseph II. seine neuen Gebiete. Das nahm Friedrich der Große nicht hin und erzwang im Bayerischen Erbfolgekrieg (1878/79) ohne eine einzige Schlacht eine Neuregelung: im Teschener Frieden begnügte sich Österreich 1779 mit dem bayrischen Innviertel. Der Dualismus zwischen Preußen und Österreich ging mit einem Bedeutungsverlust Bayerns einher.

1785 versuchte es Karl Theodor erneut und strebte dieses Mal sogar einen Tausch ganz Bayerns gegen die Österreichischen Niederlande an, die er als »König von Burgund« regieren wollte, aber auch dieses Vorhaben wurde von Preußen ohne Blutvergießen vereitelt. Beliebt machte sich Karl Theodor mit seinen Plänen in München nicht.

1782 hatte Kurfürst Karl Theodor den ersten nach München gereisten Papst empfangen, und gegen den Protest der Erzbischöfe von Köln, Trier, Mainz und Salzburg entstand 1785/86 eine Nuntiatur in München.

1788 trugen der Münchner Bürgermeister und einige Stadträte dem Kurfürsten Beschwerden der Bürgerschaft vor. Aufgebracht zog Karl Theodor daraufhin mit einem Großteil des Hofes nach Mannheim. Weil die Münchner Gewerbetreibenden jedoch nicht auf die Kaufkraft der Hofbediensteten verzichten wollten, reiste ihm eine Gesandtschaft nach, und der Kurfürst kehrte nach acht Monaten wieder zurück. In München rumorte es allerdings weiter. 1791 ersetzte Karl Theodor den Münchner Stadtrat vorübergehend durch eine kurfürstliche Administration, und die rebellischen Stadträte mussten in der Herzog-Max-Burg vor einem Gemälde des Kurfürsten kniefällig Abbitte leisten. Durch eine vom Kurfürsten in einem Wahlbrief 1795 bestätigte Änderung der Stadtverfassung wurden den 36 Mitgliedern des Stadtrats ebenso viele von den Zünften gewählte Repräsentanten zur Seite gestellt.

Mitte der Achtzigerjahre kam der britische Offizier, Waffentechniker und Physiker Sir Benjamin Thompson, der auch einige Jahre in den USA verbracht hatte, nach München und wurde Ehrenmitglied der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften. 1788 avancierte der General zum Kriegsminister und machte sich daran, die bayrische Armee zu reorganisieren.

In diesem Zusammenhang begann er 1789, den zunächst als Musterlandwirtschaft für die Versorgung der Soldaten konzipierten Englischen Garten anzulegen ‒ nicht zuletzt mit skeptisch beäugtem Kartoffelanbau. Für die Gestaltung holte man Friedrich Ludwig Sckell* aus Schwetzingen. Dem jungen Landschaftsgärtner hatte es ein kurfürstliches Stipendium ermöglicht, Barockgärten in Frankreich und Landschaftsparks in England zu besichtigen. Mit dieser Erfahrung arbeitete Friedrich Ludwig Sckell in München, und 1793 konnte der Englische Garten der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Münchner gingen jedoch zunächst nicht in den Anlagen spazieren, denn das hielten sie damals für Müßiggang und eine höfische (Un-)Sitte.

Der → Chinesische Turm im Englischen Garten entstand 1789/80 als Aussichts- und Musikpagode. Joseph Frey (Entwurf) und Johann Baptist Lechner (Bauingenieur) orientierten sich dabei an der Majolika-Pagode in Peking. Solange die Bäume im Englischen Garten noch klein waren, diente das 25 Meter hohe Holzbauwerk als Aussichtsplattform. In der Nähe ließ Benjamin Thompson 1790 bis 1792 nach Plänen des Offiziers und Architekten Johann Baptist Lechner ein klassizistisches Offizierskasino im Englischen Garten bauen (»Rumfordschlössl«).

*) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Album über den Englischen Garten

Für 1318 ist ein erster öffentlicher Brunnen in München nachweisbar: der Marktbrunnen. Dort war dann auch 1343 der erste Laufbrunnen gebaut worden. 1467 bis 1471 wurde eine Rohrleitung aus durchbohrten Holzstangen von Thalkirchen ins Stadtzentrum verlegt, um den Laufbrunnen am Schrannenplatz zu speisen. Bis ins 19. Jahrhundert bestanden Wasserrohre aus Holz.

Jahrhundertelang versorgten sich die meisten Münchner an Zieh- oder Schöpfbrunnen mit Grundwasser. Im 17. Jahrhundert kamen zwar Pumpbrunnen auf, aber das änderte nichts daran, dass mit dem Wasser Schadstoffe aufgenommen wurden, solange es keine Kanalisation gab. (Erst der Hygieniker Max von Pettenkofer* sorgte im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts für grundlegende Verbesserungen.)

Bis ins 18. Jahrhundert unterschied man zwischen privaten und öffentlichen Brunnen (»Stadtbrunnen«). Die meisten dieser Stadtbrunnen standen nur den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Gruppe von benachbarten Häusern zur Verfügung (»Brunn-Gemein«).

Aufgrund der Seuchengefahr ließ Kurfürst Karl Theodor 1788/89 alle innerstädtischen Friedhöfe in München schließen und einen seit 1563 existierenden Pest-Friedhof außerhalb des → Sendlinger Tors zum »Centralfriedhof« umgestalten (heute: → Alter Südfriedhof). Der blieb dann bis 1868 die einzige Begräbnisstätte Münchens. Als erster Protestant wurde der aus Mannheim stammende Münchner Wein- und Pferdehändler Johann Balthasar Michel 1818 auf dem Alten Südfriedhof bestattet.

*) Mehr zu Max von Pettenkofer im Album über Denkmäler

1791 baute Benjamin Thompson das Neuhauser Tor um, schleifte die Bastion und legte den »Neuhauser-Tor-Platz« neu an. Im Jahr darauf wurde das Neuhauser Tor zu Ehren des bayrischen Kurfürsten in Karlstor umbenannt, aber erst fünf Jahre später genehmigte Karl Theodor die Bezeichnung »Karlsplatz«. Parallel dazu setzte sich der von den Münchnern bevorzugte Name → »Stachus« durch, der auf den Wirt Mathias Eustachius Föderl zurückgeht.

Obwohl Benjamin Thompson die Lebensumstände der Bevölkerung zum Beispiel durch Armen- und Arbeitshäuser, Suppenküchen (»Rumfordsuppe«), Schulen und Manufakturen zu verbessern versuchte, mochten ihn die Münchner ebenso wenig wie den Kurfürsten. Der nutzte allerdings 1792 die Monate, in denen er als Vikar des Heiligen Römischen Reiches amtierte, um den Kriegsminister und Polizeichef Sir Benjamin Thompson als Graf von Rumford in den Reichsgrafenstand zu erheben.

Nach der Französischen Revolution stießen die Franzosen 1796 unter General Jean-Victor Moreau (1763 – 1813) bis zur Isar vor und nahmen München ein (Erster Koalitionskrieg, 1792 – 1797). Sie verschonten zwar die Residenzstadt, plünderten jedoch die umliegenden Dörfer. Kurfürst Karl Theodor musste sich mit Österreich verbünden, um sie aufzuhalten. Der Hofstaat floh nach Sachsen, und Graf von Rumford, der als Vorsitzender des bayrischen Staatsrates den Kurfürsten in München vertrat, bewahrte die Stadt durch geschickte Verhandlungen mit Franzosen und Österreichern vor Kriegszerstörungen.

Im Friedensvertrag von Campoformio von 1797 trat der Habsburger Kaiser den Franzosen die österreichischen Niederlande ab.

Als Kurfürst Karl Theodor 1799 in der Münchner Residenz starb, brach die Bevölkerung in Jubel aus. Im Jahr davor hatte er sein Heer den Habsburgern unterstellen müssen, und zum Zeitpunkt seines Todes standen österreichischer Truppen mit knapp 110.000 Mann in Bayern.

München Stadtgeschichte 1799 ‒ 1825

Max Joseph: Vom Kurfürstentum zum Königreich

Weil Kurfürst Karl Theodor zwar eine Reihe unehelicher Kinder, aber keinen legitimen Erben hinterließ, kam der aus der Pfälzer Nebenlinie der Herzöge von Zweibrücken-Birkenfeld stammende Maximilian Joseph mit seiner Frau Karoline Friederike von Baden – einer Protestantin! – und den Kindern nach München, um die Nachfolge anzutreten.

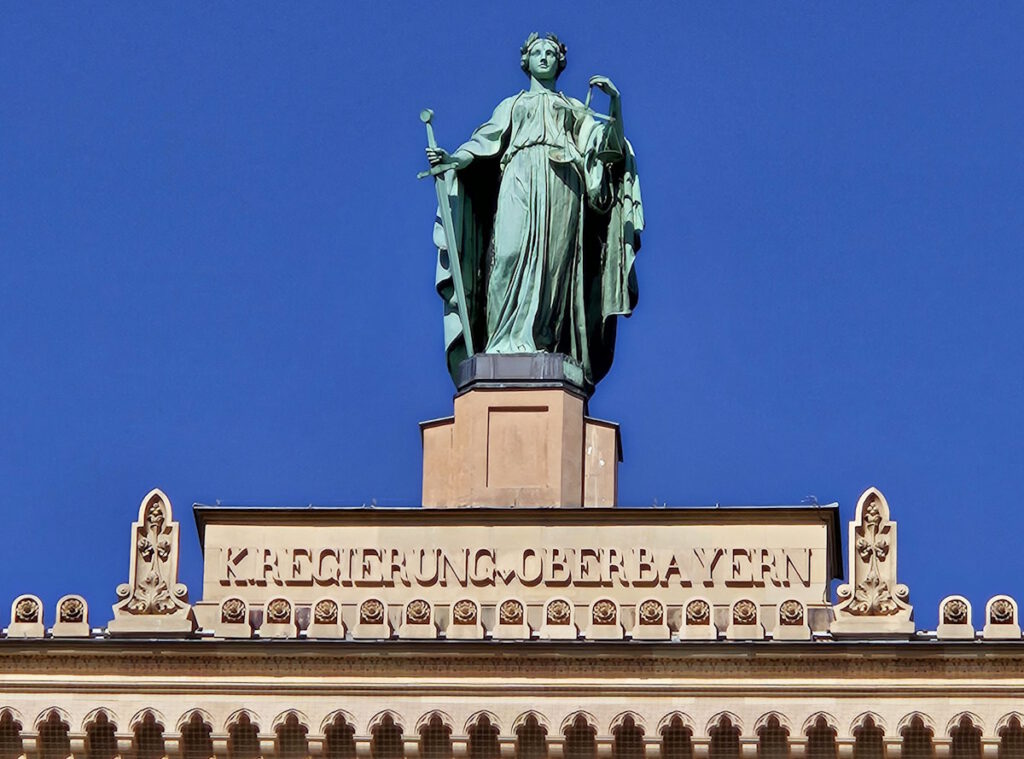

Kurz nach seiner Ankunft in München ernannte Kurfürst Max IV. Joseph den Juristen und Historiker Maximilian von Montgelas zum bayrischen Außenminister, und es dauerte nicht lang, bis dieser wie ein Regierungschef amtierte. Dabei kam ihm zugute, dass er bereits vor seiner Ernennung weitreichende Reformpläne für eine Modernisierung der bayrischen Verwaltung, der Rechtspflege sowie der Finanzen und Steuern ausgearbeitet hatte. 1802 brachte Maximilian von Montgelas den Magistrat der Stadt München dazu, die Gerichts- und Polizeihoheit an den Staat abzugeben. Zwei Jahre später ersetzte ein Gremium von zwölf Magistratsräten und ebenso vielen Repräsentanten des Handwerks den Inneren und Äußeren Stadtrat.

Kurfürstin Karoline stellte an Weihnachten 1799 einen Christbaum im Schloss Nymphenburg auf ‒ und brachte so die bis dahin protestantische Tradition des Weihnachtsbaums nach München. Mit ihrer Unterstützung sorgte Maximilian von Montgelas 1802/03 für Religionsfreiheit (Toleranzedikte). Parallel dazu führte er die Säkularisation in Bayern durch. Die offiziellen Hexenverfolgungen hörten auf, die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, und die allgemeine Schulpflicht begann. Die Regelung, der zufolge alle Christen – Katholiken, Reformierte, Lutheraner ‒ in Bayern die gleichen Bürgerrechte besaßen, wurde 1809 bestätigt (Religionsedikt). Und das Bayerische Judenedikt von 1813 bezog auch die Juden in diese Parität mit ein. Für sie galt das allerdings nur, wenn sie mit ihrem bisherigen Namen und einem neuen deutschen Familiennamen in eine limitierte Matrikel eingetragen wurden. Eine vollständige Gleichberechtigung brachte erst ein Reichsgesetz 1871.

1811 bis 1813 ließ Maximilian von Montgelas das nach ihm benannte frühklassizistische Palais am Promenadeplatz von Emanuel Josef Herigoyen errichten und von Jean Baptiste Métivier ausstatten. Davor steht eine sechs Meter hohe Statue des bayrischen Ministers. Die Berliner Bildhauerin Karin Sander ließ sie 2005 computergesteuert aus einem Aluminiumblock fräsen.

Im Juni 1800 nahm General Jean-Victor-Marie Moreau mit der Französischen Rheinarmee München ein; ein halbes Jahr besiegte er Bayern und Österreich in der Schlacht von Hohenlinden, und im Frieden von Lunéville musste Kurfürst Max Joseph auf das Herzogtum Jülich und die linksrheinischen Teile der Kurpfalz verzichten. Drei Jahre später verlor er außerdem den rechtsrheinischen Teil der Kurpfalz an Baden.

Maximilian von Montgelas sorgte dafür, dass am 25. August 1805 in seiner Sommerresidenz in Bogenhausen (heute: → Bundesfinanzhof) ein bayrisch-französischer Geheimvertrag unterzeichnet wurde und der Kurfürst die Front wechselte.

Zwei Wochen vorher waren die Österreicher erneut in Bayern einmarschiert, um ‒ gestützt auf eine Allianz mit England und Russland ‒ gegen Napoleon vorzugehen. Max Joseph floh nach Würzburg. Preußen und Russland warteten vorsichtig ab. Napoleon, dem an einem starken Bayern als Bollwerk gegen Österreich gelegen war, eilte vom spanischen Kriegsschauplatz nach Paris, stampfte ein Heer aus dem Boden, zog über den Rhein und besiegte die Österreicher bei Ulm. Statt österreichischer standen nun bis Herbst 1806 französische Truppen in München.

Im Oktober 1805 zog Napoleon durchs → Karlstor erstmals in München ein. Max Joseph traf er allerdings nicht an, denn der bayrische Kurfürst war noch in Würzburg und wagte sich erst Ende Oktober wieder in seine Residenzstadt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1806 wertete Napoleon das Kurfürstentum Bayern zum Königreich auf.

Noch im selben Jahr wurde der Rheinband unter französischem Protektorat gegründet (Juli), und das Heilige Römische Reich deutscher Nation löste sich auf (August). Franz von Habsburg, der 1802 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden war und sich 1804 ohne Rechtsgrundlage zum Kaiser von Österreich erklärt hatte, legte im August 1806 die bedeutungslos gewordene römische Kaiserkrone ab, amtierte allerdings bis zu seinem Tod als Kaiser von Österreich und begründete das Kaisertum Österreich als Erbmonarchie.

Im März 1807 trafen zwar die vom Goldschmied Martin Guillaume Biennais in Paris nach Entwürfen von Charles Percier angefertigten Kroninsignien in München ein, aber König Maximilian I. Joseph verzichtete bei der Inthronisierung auf eine Krönung.

Album über die Schatzkammer der Residenz

Weil der Schrannenplatz zu klein geworden war, zog 1802 ein Teil des Münchner Markts auf das Areal des 1777 aufgelassenen und 1789 eingeebneten Friedhofs von St. Peter. 1807 ordnete König Max I. Joseph an, den Markt für Agrarprodukte mit Ausnahme von Getreide auf ein Gelände zwischen der Heilig-Geist-Kirche und der Frauenstraße zu verlegen. Zu diesem Zweck riss man die bei der Säkularisierung von der Stadt erworbenen Benefizhäuser des Heilig-Geist-Spitals ab. So entstand der Marktplatz, für den später die vom lateinischen Wort »victualia« (Lebensmittel) abgeleitete Bezeichnung »Viktualienmarkt« aufkam.

Im Geist der Aufklärung wurde 1806 die Folter in Bayern abgeschafft. In München wurde 1804/05 zu letzten Mal gehenkt bzw. gerädert, und nachdem der Scharfrichter bei der Enthauptung des Sattlergesellen Christian Hussendörfer 1854 siebenmal zuschlagen musste, löste das Fallbeil das Schwert ab. Die letzte öffentliche Hinrichtung in München fand 1861 auf dem Marsfeld statt.

1808 erhielt das Königreich Bayern eine verfassungsrechtliche Grundlage und bekam die erste von den Ständen unabhängige Volksvertretung in einem deutschen Staat. Maximilian Freiherr von Montgelas, der im Jahr darauf in den Grafenstand erhoben wurde, wollte damit einer möglicherweise von Napoleon aufgezwungenen Verfassung zuvorkommen. Teil der »Revolution von oben« war das Gemeindeedikt von 1808, das die Stadt München vollends unter die Oberaufsicht des Staates stellte und bis 1818 galt.

Ebenfalls 1808 erhob König Maximilian I. die von Kurfürst Max III. Joseph gegründete Hofschule zur »Königlichen Akademie der Bildenden Künste„.

Das Lehel gilt als erste Vorstadt Münchens, hieß bis 1812 »äußeres Graggenauer Viertel« und danach »St.-Anna-Vorstadt«, aber diese Bezeichnungen setzten sich nicht durch. Friedrich Ludwig von Sckell und Karl von Fischer konzipierten 1805 bis 1810 die erste planmäßige Stadterweiterung – die allerdings erst unter König Ludwig I. realisiert und 1812 nach König Maximilian I. benannt wurde: Maxvorstadt.

Als die Österreicher 1809 erneut in Bayern einmarschierten, eilte Napoleon seinem Bündnispartner zu Hilfe und besuchte zum dritten Mal München.

Kronprinz Ludwig von Wittelsbach, der spätere König Ludwig I. von Bayern, heiratete am 12. Oktober 1810 im Alter von 24 Jahren die sechs Jahre jüngere Prinzessin Therese Charlotte Luise Friederike Amalie von Sachsen-Hildburghausen. Den Abschluss der Feierlichkeiten in München bildete am 17. Oktober ein vom Bankier Andreas Dall’Armi organisiertes Pferderennen auf einer Wiese, die damals noch außerhalb der Stadt lag und später zu Ehren der Königin den Namen »Theresienwiese« erhielt. So entstand das Münchner Oktoberfest. Zwei Tage nach der Hochzeitsfeier ernannte König Max I. Joseph seinen Sohn Ludwig zum Generalgouverneur des Gebiets östlich von Inn und Salzach, das von 1809 bis 1816 letztmalig zu Bayern gehörte. Der Kronprinz residierte abwechselnd in Salzburg und Innsbruck.

Aron Elias Seligmann (1747 – 1824) in Leimen bei Heidelberg zählte zu den bedeutendsten Finanziers deutscher Fürstenhöfe. Kurfürst Maximilian Joseph erteilte ihm 1799 das Bürgerrecht in München und sorgte dafür, dass er 1811 in die bayrische Residenzstadt umzog. Aron Elias Seligmann bewahrte den bayrischen Staat vor dem finanziellen Ruin. 1814 wurde er als Freiherr von Eichthal in den Adelsstand erhoben, und fünf Jahre später konvertierte zur römisch-katholischen Kirche.

Bei Napoleons Russlandfeldzug 1812 kommandierte General Carl Philipp Joseph von Wrede das bayrische Kontingent in der Grande Armée. Nach dem katastrophalen Ende dieses Angriffskrieges wechselte König Maximilian I. jedoch erneut die Front – wenige Tage bevor Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig (16. – 19. Oktober 1813) entscheidend besiegt wurde. 1814 musste Napoleon abdanken und auf die Insel Elba ins Exil gehen.

Auf dem Wiener Kongress 1814/15 konnte Bayern seine Souveränität und den Status als Königreich bewahren. Außerdem erhielten die Wittelsbacher das Großherzogtum Würzburg und das Fürstentum Aschaffenburg. Mit Österreich verständigte sich Bayern 1816 im Vertrag von München und verzichtete auf Salzburg, Tirol, das Inn- und das Hausruckviertel.

Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel (heute: Museumsinsel) über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde die später nach König Ludwig I. benannte Isarbrücke 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.

Zwei Wochen nach der Erhebung Bayerns zum Königreich war Napoleon erneut nach München gekommen, um zusammen mit Kaiserin Josephine an der Trauung seines Stiefsohnes Eugène de Beauharnais mit Max Josephs Tochter Auguste Amalie in der Münchner Residenz teilzunehmen. Anschließend hatte Eugène de Beauharnais, der Vizekönig von Italien, Auguste Amalie mit nach Mailand genommen. Als das Paar nach Napoleons Scheitern Italien 1814 verlassen musste, fand es Zuflucht in München, wo König Max Joseph seinen Schwiegersohn 1817 zum Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt erhob. Leo von Klenze* errichtete für ihn 1817 – 1821 einen Stadtpalast (Palais Leuchtenberg, heute: Finanzministerium) an der Ludwigstraße.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

1818 ersetzte Maximilian I. die verfassungsrechtlichen Regelungen von 1808 durch eine neue Konstitution, die bis 1918 gültig blieb. In Ergänzung dazu stellte das zweite Gemeindeedikt 1818 die zehn Jahre zuvor abgeschaffte Selbstverwaltung der Gemeinden weitgehend wieder her. Die Münchner Stadtverwaltung bestand nun aus zwei Bürgermeistern, zwölf Magistratsräten und 36 Gemeindebevollmächtigen, alle aus dem obersten Drittel der Steuerzahler.

Es war eine Revolution von oben, aber der König leistete einen Eid auf die Verfassung, und Kronprinz Ludwig mahnte den Vater 1819 in einem Brief, die Verfassung einzuhalten. Bayern wurde so zur konstitutionellen Monarchie – vor den anderen Königreichen in Deutschland. Erarbeitet hatte die Verfassung Georg Friedrich von Zentner im Auftrag des Grafen von Montgelas, der jedoch auf Betreiben des Kronprinzen Ludwig 1817 entlassen worden war. Die erste bayrische Ständeversammlung trat 1819 zusammen.

König Max I. Joseph bestimmte 1818 Lothar Anselm von Gebsattel zum ersten Erzbischof des neu errichteten Erzbistums München und Freising. Allerdings musste auf die offizielle Bestätigung noch drei Jahre lang gewartet werden: 1821 nahm der Münchner Nuntius die Weihe in der Michaelskirche vor und erhob dann die Frauenkirche zum Sitz des Erzbistums.

Nach der Schließung des 1657 von Francesco Santurini am Salvatorplatz gebauten ersten öffentlichen Opernhauses in Münchens existierte 1795 nur noch das 1751 bis 1753 errichtete Residenztheater (Cuvilliés-Theater). Weil es zu klein war, gab König Maximilian I. Joseph 1810 bei Karl von Fischer* Pläne für ein neues Königliches Hof- und Nationaltheater in Auftrag, mit dessen Bau 1811 begonnen wurde. Allerdings ließen sich die ehrgeizigen Vorstellungen des Architekten aus finanziellen Gründen nur teilweise umsetzen, und 1817 brannte ein Teil des noch unfertigen Bauwerks ab. Gut vier Jahre nach der Eröffnung des Nationaltheaters am 12. Oktober 1818 zerstörte ein weiteres Feuer das Gebäude. Es heißt, zum Löschen sei im Januar 1823 Bier aus dem → Hofbräuhaus geholt worden. Leo von Klenze* leitete den Wiederaufbau und fügte die bereits von Karl von Fischer geplante, aber nicht realisierte korinthische Säulenvorhalle hinzu. Für die Innengestaltung des Zuschauerraums im späten Empirestil war der Hofdekorateur Jean Baptiste Métivier zuständig. Die Wiedereröffnung des klassizistischen Bauwerks erfolgte 1825.

Im selben Jahr starb König Maximilian I. auf Schloss Nymphenburg.

1824 hatte der Münchner Magistrat beschlossen, dem ersten bayrischen König ein Denkmal zu setzen. Der Bildhauer Christian Daniel Rauch gestaltete das klassizistische Max-Joseph-Denkmal 1826 bis 1835 in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Leo von Klenze und dem Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier. Die Enthüllung auf dem neuen Max-Joseph-Platz fand am 13. Oktober 1835 statt, dem zehnten Todestag des Königs Maximilian I. Joseph.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Leo und Klenze im Album über Architekten

München Stadtgeschichte 1825 ‒ 1848

König Ludwig I.

König Ludwig I. wollte, dass München als Kunst- und Kulturmetropole (»Isar-Athen«) mit Rom und Florenz, Wien und Dresden gleichzog: »Ich werde aus München eine Stadt machen, die jeder kennen muss, der Deutschland kennen will.«

Noch als Kronprinz war Ludwig von Bayern auf dem Wiener Kongress Leopold Klenze* begegnet, der 1808 Hofarchitekt von König Jérôme Bonaparte in Kassel geworden war. Ludwig holte ihn 1815 nach München und sorgte dafür, dass Klenze 1818 auch hier zum Hofarchitekten ernannt wurde.

Leo von Klenze – 1822 geadelt – prägte das Münchner Stadtbild mit einer Vielzahl von Bauwerken, darunter: Palais Leuchtenberg (1821), Marstall (1822), Hofgartentor (1823), Wiederaufbau des Nationaltheaters (1825), Bazar-Gebäude (1826), Odeon (1828), Glyptothek (1830), Obelisk am Karolinenplatz (1833), Königsbau der Residenz (1835), Alte Pinakothek (1836), Allerheiligen-Hofkirche (1837), Monopteros (1838), Festsaalbau der Residenz (1842), Ruhmeshalle (1854), Propyläen (1860). Außerdem ließ sich Zar Nikolaus I. 1839 bis 1852 von dem deutschen Architekten die Neue Eremitage in Sankt Petersburg bauen. Neben Karl Friedrich Schinkel war Leo von Klenze der bedeutendste Vertreter des deutschen Klassizismus. Zugleich gelten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner* ‒ der Klenze 1827 bei der Bebauung der Ludwigstraße ablöste ‒, als die beiden herausragenden Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze im Album über Architekten

1826 bis 1835 errichtete Leo von Klenze den klassizistischen »Königsbau« der Residenz und ließ sich dabei auf Weisung des Königs von der italienischen Renaissance inspirieren. Die Hauptfassade aus Grünsandstein am → Max-Joseph-Platz erinnert an die Palazzi Pitti und Rucellai in Florenz. Während die spätklassizistischen Räume des Königs im pompejanischen Stil mit Szenen aus der Antike bemalt wurden, ließ Klenze – der nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Ausgestaltung verantwortlich war – die der Königin mit Darstellungen von Szenen aus Werken deutschsprachiger Dichter schmücken. Die Möbel wurden 1834/35 von Münchner Tischlern und Bildhauern angefertigt.

Album übers Residenz-Museum

Für den Ausbau der Straße nach Freising hatte der Hofgartenintendant Friedrich Ludwig von Sckell* 1811 eine vierreihige Allee vorgeschlagen, aber Kronprinz Ludwig stellte sich einen Prachtboulevard vor. 1816 beauftragte er Leo von Klenze* mit der Gesamtplanung. Den löste 1827 Friedrich von Gärtner* ab, der in den klassizistischen Baustil neuromanische, neugotische und neubyzantinische Elemente einfügte. Bis 1844 entstand die Bebauung des → Odeonsplatzes und der Ludwigstraße zwischen der → Feldherrnhalle (1841 – 1844) und dem → Siegestor (1843 – 1850), beides Werke von Friedrich von Gärtner.

Ludwig ließ sowohl die Brienner- als auch die Ludwigstraße auf den Odeonsplatz zulaufen und verschob so den Mittelpunkt Münchens vom Marienplatz und Rathaus zur Residenz.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner, Leo von Klenze und Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Album über die Ludwigstraße

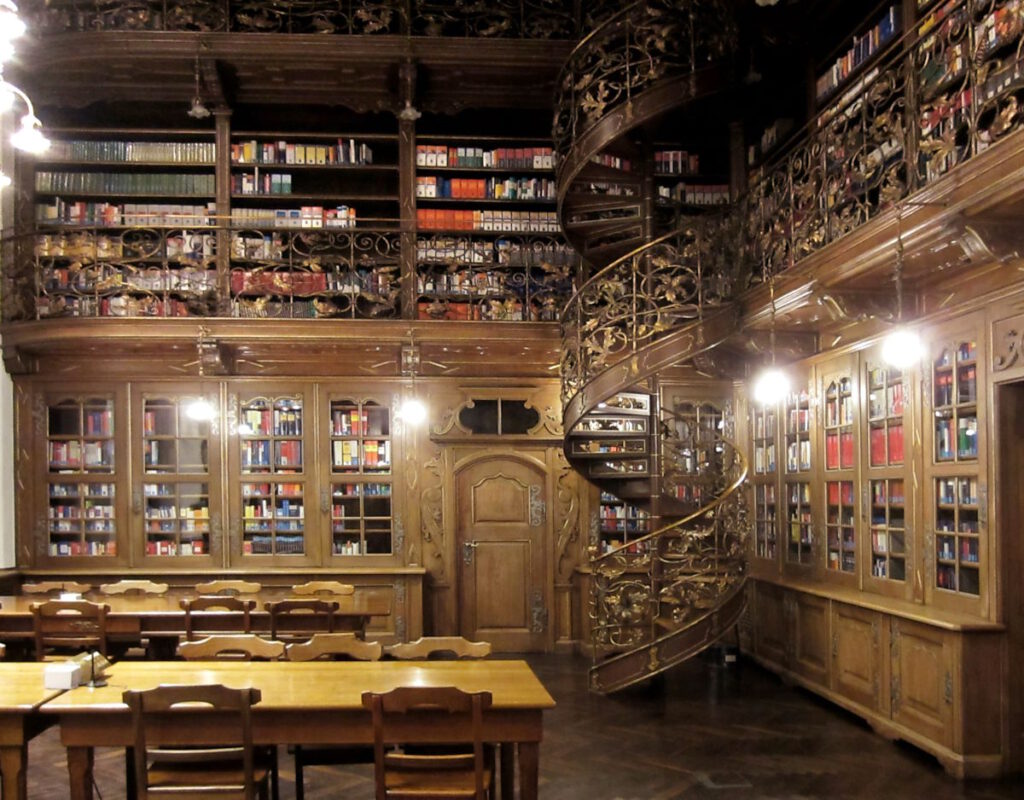

Durch den Sturm auf die bayrischen Klöster 1802 und die im Jahr darauf sanktionierte Säkularisierung kamen rund 200.000 Handschriften und Bücher in die Münchner Hofbibliothek – darunter das »Wessobrunner Gebet« und die »Carmina burana«. Weil für die Neuzugänge nicht genügend Platz im → Antiquarium der Münchner Residenz war, wurde 1832 in der Ludwigstraße der Grundstein für die Bayerische Staatsbibliothek gelegt. Bei der Gestaltung orientierte sich Friedrich von Gärtner an Bauwerken der italienischen Frührenaissance. Bis 1842 dauerten die Arbeiten am größten Blankziegelbau Deutschlands.

Bayerische Staatsbibliothek, Statue von König Ludwig I. im Treppenhaus

Album über die Bayerische Staatsbibliothek

In seiner neuen Prachtstraße in München stellte sich König Ludwig I. als östlichen Abschluss der Schellingstraße (damals: Löwenstraße) eine von Friedrich von Gärtner gebaute Kirche vor, obwohl das Gebiet damals nur wenig bewohnt war. Das lehnte der Magistrat der verschuldeten Stadt 1828 zunächst ab, aber der König gab seine Absicht nicht auf und nach heftigen Auseinandersetzung konnte der Grundstein am 25. August 1829, dem Namenstag des Königs, gelegt werden. 1844 weihte Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel die Kirche St. Ludwig. An der Fassade sind Kalksteinfiguren der Evangelisten mit Christus in der Mitte zu sehen. Zwei davon und alle Entwürfe stammen von Ludwig von Schwanthaler*.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über die Ludwigstraße

Karl von Fischer baute mit Friedrich Ludwig von Sckell zusammen den damaligen Fürstenweg von der Münchner Residenz zum Schloss Nymphenburg für Ludwig I. zur Pracht- und Hauptachse aus, die 1826 nach der Schlacht bei Brienne benannt wurde (Brienner Straße).

Ludwig ließ sowohl die Brienner- als auch die Ludwigstraße auf den → Odeonsplatz zulaufen und verschob so den Mittelpunkt Münchens vom Marienplatz und Rathaus zur Residenz.

Bei der Gestaltung des → Königsplatzes in der Maxvorstadt ließ sich König Ludwig I. von der Begeisterung für Griechenland mitreißen.

Griechische Patrioten hatten 1814 die Geheimorganisation Filiki Eteria für den Befreiungskampf gegen die osmanische Herrschaft gegründet, und die 1821 begonnene griechische Revolution wurde von Philhellenen im Ausland unterstützt. 1822 proklamierte ein griechischer Nationalkongress die Selbstständigkeit, aber der 1827 gewählte erste griechische Staatspräsident wurde 1831 ermordet. Großbritannien, Frankreich und Russland, die 1830 die Gründung des Staates Griechenland bestätigt hatten, berieten 1832 auf der Londoner Konferenz über das weitere Vorgehen und trugen die griechische Krone dem 1815 auf Schloss Mirabell in Salzburg geborenen bayrischen Prinzen Otto von Wittelsbach an. Noch im Dezember 1832 reiste der Sohn des damaligen Kronprinzen Ludwig aus München ab, und im Januar 1833 übernahm er die Regierung in Nafplion (Nauplia).

Als Kronprinz hatte Ludwig I. 1804 mit einer Sammlung antiker Skulpturen begonnen. 1806 erwarb er beispielsweise über den Kunstagenten Johann Martin von Wagner den → Barberinischen Faun. Allerdings verweigerte der Papst den Abtransport aus Rom, und erst 1819 konnte das Kunstwerk nach München gebracht werden. Dort entstand 1816 bis 1830 nach Entwürfen von Karl von Fischer und Plänen von Leo von Klenze die Glyptothek (glyphéin = meißeln, thḗkē = Aufbewahrungsort). Reinhard Heydenreuter schreibt, es sei das erste eigenständige Museumsgebäude der Welt gewesen.

Südlich gegenüber hatte Karl von Fischer 1812 beim Entwurf des klassizistischen Königsplatzes den Kuppelbau einer Gedächtniskirche vorgesehen. Stattdessen errichtete Georg Friedrich Ziebland dort 1838 bis 1848 für König Ludwig I. ein weiteres Ausstellungsgebäude nach dem Vorbild eines korinthischen Tempels (heute: Staatlichen Antikensammlungen).

1854 bis 1862 ‒ also nach der Abdankung König Ludwigs I. ‒ schloss Leo von Klenze den Königsplatz mit den Propyläen ab. Dabei orientierte er sich an der Akropolis in Athen.

Die Anfänge der Alten Pinakothek im Kunstareal gehen auf Historienbilder zurück, die Herzog Wilhelm IV. ab 1528 in Auftrag gegeben hatte, darunter die »Alexanderschlacht« von Albrecht Altdorfer. Kurfürst Maximilian I. ließ sich 1627 von Nürnberg »Die vier Apostel« von Albrecht Dürer übergeben. Kurfürst Max Joseph, der spätere König Maximilian I., ernannte 1799 den Maler und Architekten Johann Christian von Mannlich zum pfalz-bayrischen Zentraldirektor aller Kunstsammlungen, und die von Mannlich 1793 vor den französischen Revolutionstruppen in Pfalz-Zweibrücken gerettete Gemäldesammlung bildete einige Jahrzehnte später den Grundstock eines Museums in München, das Leo von Klenze 1826 bis 1836 für König Ludwig I. baute. Die Alte Pinakothek – so der Name seit 1853 – gilt als eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt.

Alte Pinakothek

Nach Entwürfen seines Lehrers Friedrich von Gärtners* errichtete August von Voit* die Neue Pinakothek, die am 25. Oktober 1853 als Pendant zur (Alten) Pinakothek eröffnet wurde und die erste Galerie »moderner« Kunst weltweit war.

Alben über die Pinakotheken und das Kunstareal

1826 holte König Ludwig I. die 1472 in Ingolstadt gegründete und 1800 nach Landshut verlegte Universität nach München und beauftragte im Jahr darauf Friedrich von Gärtner, einen Entwurf für ein Universitätsgebäude an der Ludwigstraße vorzulegen. Die Bauarbeiten dauerten von 1835 bis 1840. Bis zur Fertigstellung des Neubaus nutzte die Ludwig-Maximilians-Universität Räume der → Alten Akademie.

»Ludwig-Maximilians-Universität«, der 1802 eingeführte Name (»Ludovico-Maximilianea«) verweist nicht auf König Ludwig I., der die Hochschule nach München brachte, sondern auf den Gründer Herzog Ludwig IX. den Reichen und auf Max Joseph, der die Universität 1800 von Ingolstadt nach Landshut umgesiedelt hatte.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und August von Voit im Album über Architekten

1840 bis 1844 schuf Friedrich von Gärtner vor dem Universitätsgebäude zwei baugleiche Schalenbrunnen nach römischem Vorbild.

Alben über die Ludwigstraße und die Universitäten

Anlässlich seiner Silberhochzeit mit Therese von Sachsen legte König Ludwig 1835 den Grundstein für St. Bonifaz. Die Kirche der Benediktinerabtei sollte ihre Grablege werden. Gebaut wurde die Klosteranlage nach Entwürfen des Architekten Georg Friedrich Ziebland*, der sich bei der Kirche von altchristlichen Basiliken in Rom und Ravenna inspirieren ließ. Das Portal gestaltete Leo von Klenze* nach dem Vorbild der Kathedrale St. Dionysius Areopagita in Athen.

*) Mehr zu Leo von Klenze und Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Album über St. Bonifaz

Leo von Klenze hatte 1824 angefangen, sich mit Entwürfen eines kolossalen Standbildes der Bavaria zu beschäftigen, einer Allegorie für Bayern. Dabei ging er von griechischen Vorbildern aus. 1837 beauftragte König Ludwig I. ihn, den Bildhauer Ludwig Schwanthaler* und den Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier mit der Realisierung des Vorhabens. Ludwig Schwanthaler wich bei seinen Entwürfen bald von Leo von Klenzes Vorstellungen ab: die Bavaria sollte mehr germanisch als griechisch aussehen. Sechs Jahre lang arbeitete er an einem Gipsmodell in Originalgröße. Kurz bevor die Vorbereitungen für den Guss abgeschlossen waren, starb Johann Baptist Stiglmaier am 2. März 1844, und sein Neffe Ferdinand von Miller führte die Arbeiten zu Ende.

Noch im selben Jahr wurde der Kopf der Bavaria gegossen. Die weiteren Einzelteile – Arme, Brust, Hüfte, Unterteil, Löwe – entstanden bis Dezember 1849. Bei der 18,52 Meter hohen Bronzefigur handelt es sich um die erste seit der Antike in Bronze gegossene Kolossalstatue überhaupt. Eine technische Meisterleistung. Die Einzelteile wurden im Sommer 1850 zur Theresienhöhe am Westrand der Ludwigsvorstadt transportiert und auf einem knapp neun Meter hohen Steinsockel aufgebaut. Die Enthüllung fand am 9. Oktober 1850 während des Oktoberfestes statt.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

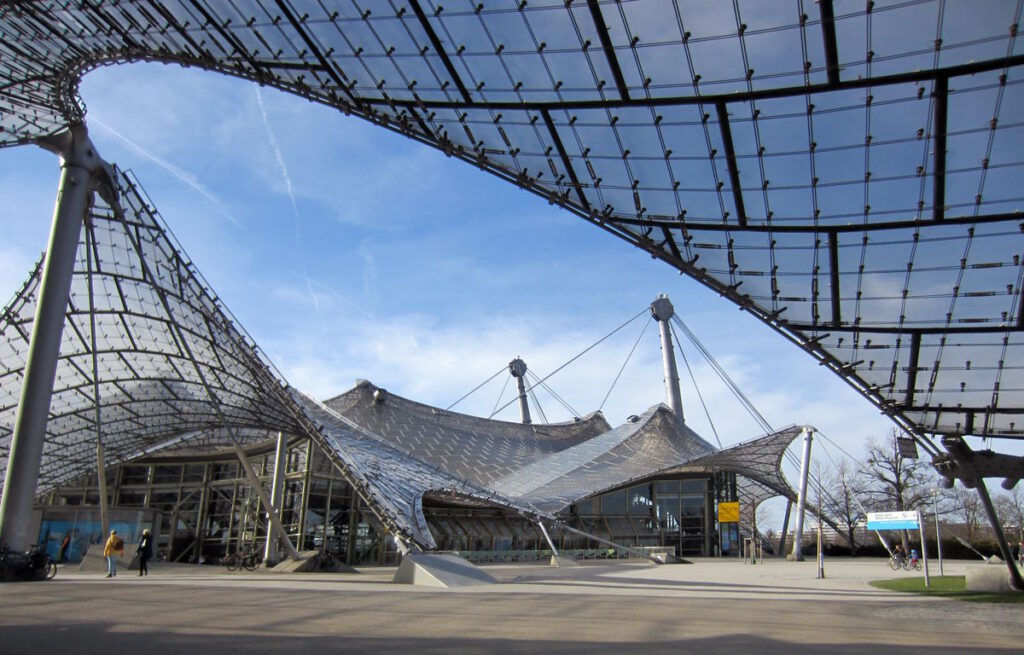

König Ludwig I. förderte nicht nur Kunst und Wissenschaft, sondern auch den technischen Fortschritt. 1834 hatte die »Königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft« die staatliche Konzession zum Bau einer Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth erhalten. Am 7. Dezember 1835 war dort die erste mit Lokomotiven betriebene Eisenbahn in Deutschland (»Ludwigseisenbahn«) gefahren.