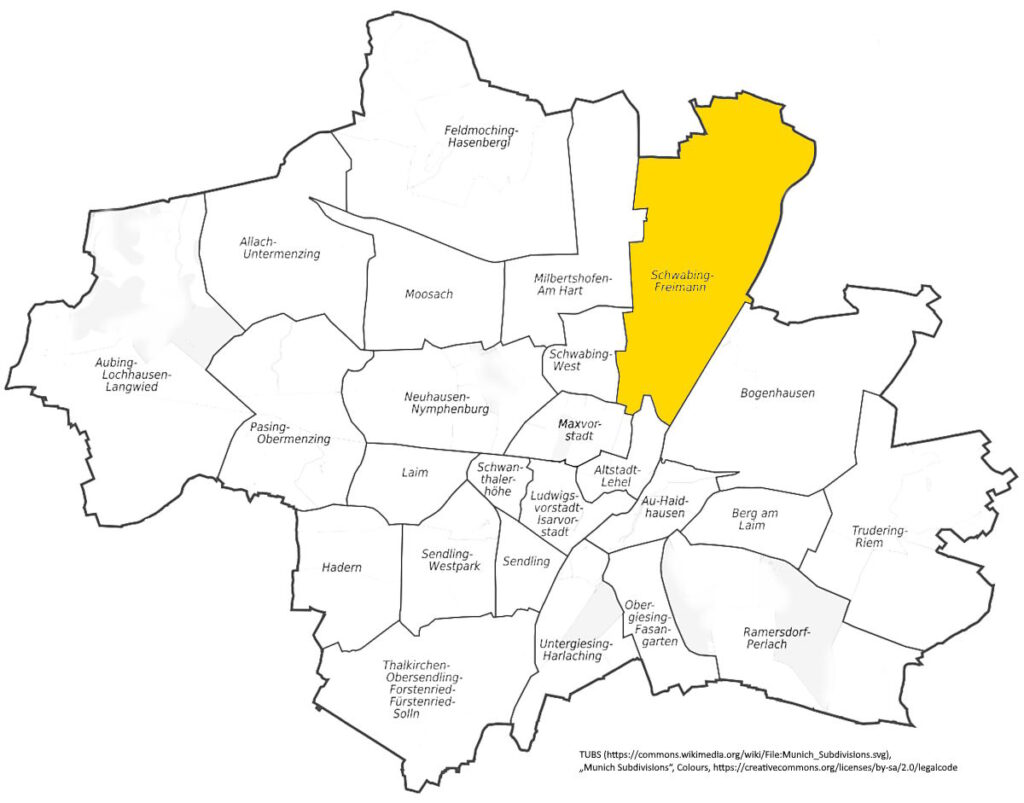

München: Schwabing(-Freimann)

Suuapinga ‒ Schwabing ‒ wurde erstmals 782 urkundlich erwähnt, ist also älter als München. Das Dorf Schwabing erhielt 1886 Stadtrechte, wurde vier Jahre später jedoch von München eingemeindet. In der Prinzregenten-Ära machte Schwabing als Bohème-, Künstler- und Literaten-Viertel von sich reden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Schwabing zu einem Ort des Nachtlebens, Szene-Viertel und Zentrum der Jugend- und Protestkultur.

Seit 1992 bildet der westliche Teil von Schwabing den Münchner Stadtbezirk 4 (Schwabing-West), der Rest zusammen mit Freimann den Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann.

Ainmillerstraße

Die Ainmillerstaße in Schwabing erhielt ihren Namen 1888 nach dem Münchner Glas- und Landschaftsmaler, Bildhauer und Uhrmacher Max Emanuel Ainmiller (1807 ‒ 1870), der nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern zum Beispiel auch in Speyer, Köln, Glasgow, Cambridge, Madrid, Rom, Boston und St. Petersburg gearbeitet hatte.

Die neubarocken Mietshäuser Ainmillerstraße 13 und 17 wurden 1897 von Fritz Schönmann gestaltet. (Dazwischen steht ein Neubau.)

Das Jugendstil-Gebäude in der Ainmillerstraße 20 wurde 1900 nach Plänen der Architekten Eugen Hönig (1873 – 1945) und Karl Söldner (1871 – 1946) errichtet.

Ainmillerstraße 20 (Fotos: März 2025)

Felix Schmidt baute 1899/1900 das Nachbarhaus in der Ainmillerstraße 22. Die Fassade im klassizierenden Jugendstil hatte der Architekt Ernst Haiger (1874 – 1952) unter Mitwirkung von Henry Helbig (1872 – 1943) entworfen.

Von der Leopold- bis zur Friedrichstraße gehört die Ainmillerstraße zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann. Der Abschnitt von der Friedrich- bis zur Kurfürstenstraße verläuft im Stadtbezirk Schwabing-West.

Alte Heide

Der Architekt und Stadtplaner Theodor Fischer* (1862 – 1938) baute die Siedlung Alte Heide 1919 bis 1928 im Auftrag einer 1918 für diesen Zweck von sechs Industriebetrieben und dem Verein zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in München gegründeten gemeinnützigen Baugesellschaft. Für die Arbeiterfamilien der Auftraggeber strebte Theodor Fischer statt der üblichen Mietskasernen einen »Gartenwohnpark« an. Die 26 dreistöckigen Wohngebäude wurden zur ersten Zeilenbausiedlung in Deutschland, und die Freiflächen durften (und dürfen) die Bewohnerinnen und Bewohnern als Kleingärten nutzen. Duschen und baden konnten sie im Verwaltungsgebäude der »Alte Heide Gemeinnützigen Baugesellschaft m. b. H.« (Alte Heide 3).

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Am westlichen Ende der Echinger Straße (Hausnummer 25) kauften die in der Alten Heide wohnenden Familien beim »Konsum« ein. Das ebenfalls von Theodor Fischer errichtete Gebäude war 1920 bezugsfertig geworden. Auffallend ist der Kratzputzdekor.

1926 wurde mit dem Bau einer Schule in der Alten Heide begonnen. Die Pläne hatte der Stadtbaumeister Hans Grässel* (1860 ‒ 1939) ausgearbeitet. Der Schulbetrieb wurde zwar schon im Herbst 1927 aufgenommen, aber die offizielle Eröffnungsfeier fand erst nach Abschluss der Bauarbeiten im März 1928 statt.

2016 bis 2019 wurde die Grundschule an der Fröttmaninger Straße generalsaniert.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Die katholische Allerheiligen-Kirche in der Alten Heide (Ungererstraße 187) wurde 1956/57 nach Pänen des Architekten Karl Kergl (1897 – 1956) gebaut.

1925 wurde der »Evangelische Verein Alte Heide« gegründet, aber auf eine eigene Kirche mussten die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung noch warten: Erst 1960/61 wurde die Nikodemus-Kirche in der Alten Heide gebaut (Echinger Straße 20).

Die Freiflächen zwischen den Wohnblöcken der Siedlung Alte Heide werden als Kleingärten, Spielplätze und zum Wäschetrocknen benutzt.

Artur-Kutscher-Platz

Artur-Kutscher-Brunnen

Zu Ehren des Literatur- und Theaterwissenschaftlers Artur Kutscher (1878 – 1960) steht seit 1968 auf dem 1961 nach ihm benannten Platz in Schwabing ein vom Bildhauer Lothar Dietz* (1896 – 1976) gestalteter Brunnen mit Masken aus Bronze. 2019 – 2021 wurde der Platz neu gestaltet.

*) Mehr über Lothar Dietz im Album über Brunnen

Plastik von Raoul Ratnowsky

Vor der Antonie-Zauner-Stiftung am Artur-Kutscher-Platz 2 ist ein 1960 von Raoul Ratnowsky (1912 – 1999) geschaffenes Kunstwerk ohne Titel zu sehen. Der Schweizer Bildhauer gestaltete auch die Skulptur → »Der Schwere enthoben« in der Leopoldstraße.

Biederstein

Schloss Biederstein

1803 erwarb der spätere bayrische König Max I. Joseph ein Anfang des 18. Jahrhunderts nördlich des → Kleinhesseloher Sees errichtetes Herrenhaus und schenkte es seiner zweiten Ehefrau Karoline. Das Anwesen wurde 1804 nach Plänen des Hofbaumeisters Franz Thun zum Schloss Biederstein umgestaltet und beispielsweise durch den Ankauf eines großen Fischweihers erweitert. Der Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell bezog den Park Biederstein mit dem Biedersteiner See (dem ehemaligen Fischweiher) in die Erweiterung des → Englischen Gartens mit ein.

Nach dem Tod des Königs im Oktober 1825 ließ die Königin das Schloss Biederstein zum Witwensitz erweitern. Daneben errichtete man 1826 bis 1830 einen klassizistischen Neubau nach Plänen von Leo von Klenze* – und riss dafür das Belvedere ab, das Karl von Fischer* (1782 – 1820) gebaut hatte.

Den Biedersteiner See legte man 1923 trocken. Das Neue Schloss Biederstein wurde 1934 abgerissen, das Alte Schloss im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1951 bis 1955 errichteten dort die Architekten Otto Roth (1904 – 1994) und Harald Roth (1910 – 1991) das Studenten-Wohnheim am Biederstein (Biedersteiner Straße 22 ‒ 32). Auf dem Gelände stehen noch zwei denkmalgeschützte Tore, Reste der alten Schlossanlage.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Leo von Klenze im Album über Architekten

St. Sylvester in Schwabing

Am Anfang der Biedersteiner Straße (1A) ist die Kirche St. Sylvester zu finden.

Die Dorfkirche Schwabings wurde 1315 urkundlich erwähnt, aber wahrscheinlich verfügte Schwabing bereits um 800 über eine Kirche an diesem Ort. Die ältesten Teile des heutigen Sakralbaus stammen aus der Zeit um 1200. Die romanische Kirche wurde um 1300 im gotischen Stil erweitert und 1654 bis 1664 barockisiert. Als auch die Größe dieser Ursula-Kirche nicht mehr ausreichte, wurde 1894 bis 1897 von August Thiersch am Kaiserplatz eine neue errichtet. 1921 erhob Erzbischof Michael Kardinal von Faulhaber die alte, nun St. Sylvester geweihte Kirche in Alt-Schwabing zur eigenständigen Pfarrei, und 1925/26 fügte man einen neobarocken Neubau nach Entwürfen von Hermann Buchert (1876 – 1955) an.

Der Hochaltar der Alten Kirche stammt aus dem Jahr 1655. Das Altarbild »Das Martyrium der heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen« malte Kaspar Amort d. Ä. (1612 – 1675). Die Büste der Heiligen Barbara gestaltete um 1770 Ignaz Günther oder Joseph Gärger aus seinem Umkreis.

Alte Kirche / hl. Barbara (Fotos: März 2023)

Der Hochalter der Neuen Kirche entstand 1927. Matthäus Schiestl (1869 – 1939) gestaltete das Altarbild »Papst Sylvester kniend in Fürbitte für Schwabing«. Die Figurengruppe »Mariä Verkündigung« wird Ignaz Günther zugeschrieben oder dem Bildhauer Joseph Gärger aus seinem Umfeld.

Biedersteiner Freizeitpark

Nach dem Bau des Biedersteiner Tunnels in Schwabing – eines 300 Meter langen Abschnitts des Mittleren Rings ‒ wurde 1967 darüber und südlich davon der Biedersteiner Freizeitpark angelegt (der sehr viel kleiner ist als der frühere Park Biederstein).

Ein 2018 im Biedersteiner Freizeitpark im Stadtbezirk Schwabing-Freimann aufgestellter Container mit der Steuerung der Tunneltechnik wurde 2023 bunt besprüht.

Brunnwart

Zur Wasserversorgung des Parks Biederstein aus dem Nymphenburg-Biedersteiner Kanal hatte man 1793 ein Pumpwerk errichtet, von dem inzwischen nur noch das Haus des Brunnwarts zeugt: die seit 1900 betriebene Gaststätte »Brunnwart« (Biedersteinstraße 78). Aber seit 2010 wird der Höhenunterschied von etwa vier Metern der Hirschauer Stufe erneut genutzt, und zwar mit einem kleinen, vom Wasserbauingeneur Johannes Titze konzipierten Laufwasserkraftwerk. Eine im Freien sichtbare archimedische Schraube arbeitet hier nicht als Gleichdruckhebewerk, sondern umgekehrt: das herab strömende Wasser des Nymphenburg-Biedersteiner Kanals (»Schwarze Lacke«) dreht über die 10,7 Meter lange Wasserkraftschnecke einen Generator. Auf diese Weise werden pro Jahr bis zu 300.000 Kilowattstunden Strom emissionsfrei erzeugt.

Kleinkraftwerk beim Brunnwart (Fotos: Mai / Juni 2025)

Clemensstraße

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Clemensstraße in Schwabing (ebenso wie 1915 die Clemens-August-Straße in Berg am Laim) nach Clemens August von Bayern (1700 – 1761) benannt, einem der Söhne des Kurfürsten Max Emanuel, der von 1723 an Erzbischof von Köln und dadurch Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches war. Darüber hinaus amtierte er als Fürstbischof mehrerer Gemeinden (»Herr der fünf Kirchen«) und liebte prunkvolle Rokokoschlösser.

Am Haus mit der Adresse Morawitzkystraße 8 fällt eine Hausmadonna auf, allerdings an der Fassade in der Clemensstraße.

Dietlindenstraße

Die Dietlindenstraße in Schwabing erhielt ihren Namen 1899 nach einer Tochter König Ludwigs III. und seiner Ehefrau Marie Therese von Österreich-Este, die 1888 geboren wurde, aber bereits im Jahr darauf starb: Prinzessin Dietlinde von Bayern.

Ecke Dietlindenstraße / Ungererstraße / Potsdamerstraße

Der Rohbau war bereits 1967 fertig, aber in Betrieb genommen wurde der von Paolo Nestler (1920 ‒ 2010) gestaltete U-Bahnhof Dietlindenstraße erst am 19. Oktober 1971 mit der ersten U-Bahnstrecke in München (U6).

Ecke Dietlindenstraße / Kunigundenstraße

Das um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance errichtete Eckhaus an der Haltestelle Dietlindenstraße gehört zur → Ungererstraße 56.

Englischer Garten

Der Englische Garten beginnt an der Prinzregentenstraße im Lehel, aber der größte Teil – nördlich der Bus-Trasse – mit dem Kleinhesseloher See und der Hirschau gehört zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.

Album über den Englischen Garten

Ernst-Toller-Platz

Der Ernst-Toller-Platz in Schwabing erinnert an den Schriftsteller und Dramatiker Ernst Toller (1893 ‒ 1939), der sich in der USPD engagierte und nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919 wegen Hochverrats zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt wurde.

Märchenbrunnen

Am Ernst-Toller-Platz vor dem Oskar-von-Miller-Gymnasium sprudelt aus sieben Bronze-Zipfelmützen Wasser. Die Künstlerin und Kunsthistorikerin Barbara Hammann* (1945 – 2018) gestaltete diesen »Märchenbrunnen« 1999 und ließ sich dabei von einem Briefzitat Ernst Tollers inspirieren: »Ich schicke Dir ein Märchenbuch, weil das Märchen uns erlöst von dem Fluch, nichts als Mensch sein zu müssen, weil das Märchen verschwistert ist jedem Tier und jeder Blume und jedem Gewässer.«

*) Mehr zu Barbara Hammann im Album über Brunnen

Feilitzschstraße

Weil es bei der Eingemeindung Schwabings (1890) bereits eine Maffeistraße in München gab, wurde die damalige Maffeistraße in Schwabing 1891 umbenannt, und zwar nach Maximilan Freiherr von Feilitzsch (1834 – 1913), der 1873 die Leitung der Polizeidirektion in München übernommen hatte und von 1881 bis 1907 als Bayerischer Staatsminister des Innern amtierte.

Der Architekt Anton Mack gestaltete 1892 das Wohnhaus an der Feilitzschstraße 25 im Stil der Neurenaissance. Mit der Dichterbüste an der Fassade könnte Friedrich von Schiller gemeint sein.

Feilitzschstraße 25 (Fotos: Februar 2026)

Franz-Joseph-Straße

Die Franz-Joseph-Straße in Schwabing trägt seit 1894 den Namen des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. (1830 – 1916), der 1854 seine Cousine Elisabeth von Wittelsbach (»Sisi«) geheiratet hatte.

Jugendstil in der Franz-Joseph-Straße

1903 bis 1905 baute der Architekt Ludwig Grothe das Jugendstil-Eckhaus in der Franz-Joseph-Straße 8 (Ecke Wilhelmstraße).

Das vom Leopoldpark aus zu sehende Rückgebäude Franz-Joseph-Straße 15/17 entstand um 1900 im barockisierenden Jugendstil.

Ferenc Nyilas (Franz Nyilas) gestaltete 1903 das Mietshaus Franz-Joseph-Straße 19, ebenfalls im Jugendstil. Wegen des Fassaden-Stuckdekors ist es auch als »Pfauenhaus« bekannt. Die rückwärtige Fassade zum → Leopoldpark hin ist beinahe noch eindrucksvoller als die Straßenfront.

Franz-Joseph-Straße 19 (Fotos: März 2025)

Um 1904 gestaltete der Jugendstil-Architekt Max Langheinrich (1869 – 1923) das Mietshaus Franz-Joseph-Straße 23 an der Ecke Friedrichstraße. Auffallend sind v. a. die farbigen Elemente.

Franz-Joseph-Straße 23 (Fotos: Januar 2023 / März 2025)

Westlich der Friedrichstraße gehört die Franz-Joseph-Straße zum Stadtbezirk Schwabing-West.

Freystraße

Die Freystraße erinnert seit 1890 an Johann Georg Frey (1821 – 1888), der 1842 als junger Weber nach München kam und hier anfing, Wollstoffe anzufertigen. Das gilt als Gründungsjahr der Firma Lodenfrey. Auf der Weltausstellung 1855 in Paris erhielt Johann Georg Frey für seinen Loden eine Goldmedaille, und 1870 wurde der Grundstein für die »Münchner Lodenfabrik« an der Osterwaldstraße gelegt.

Das Eckhaus Frey-/Ungererstraße (Adresse: Freystraße 2) wurde 1900 mit Elementen der Deutschen Renaissance errichtet.

Friedrichstraße

Die 1894 angelegte Friedrichstraße in Schwabing wurde nach Friedrich III. von Preußen (1831 ‒ 1888) aus dem Haus Hohenzollern benannt. Der folgte seinem Vater Wilhelm I. am 9. März 1888 als König von Preußen und Deutscher Kaiser auf den Thron, starb jedoch 99 Tage später und wurde von seinem Sohn Wilhelm II. beerbt (Dreikaiserjahr). Nach seiner Witwe wurde der Viktoria-Platz in Schwabing benannt. (Die Friedrichstraße trennt die Stadtbezirke Schwabing-West und Schwabing-Freimann.)

Nach Entwürfen des Architekten Max Langheinrich (1869 – 1923) baute Friedrich Trump (1869 – 1918) 1903/04 das Wohnhaus in der Friedrichstraße 18, das sowohl dem Neubarock als auch dem Jugendstil zuzuordnen ist. Damals gab es pro Etage nur eine einzige Wohnung mit 16 Zimmern und separatem Dienstboten-Trakt. Später wurden die Wohnungen verkleinert, und 1990 restaurierte man das denkmalgeschützte Gebäude.

Der Bauunternehmer Friedrich Trump (1869 – 1918) errichtete in München eine Reihe von Wohnhäusern, die der Architekt Max Langheinrich (1869 – 1924) entworfen hatte. Max Langheinrich, der 1892 bis 1894 bei Friedrich von Thiersch studiert und bis 1902 für Martin Dülfer gearbeitet hatte, gehörte 1901 zu den Gründern des Kabaretts »Elf Scharfrichter«. Seine Tätigkeit als Architekt endete 1910, als er ungenutzte Grafitvorkommen im Bayerischen Wald erbte, ein Verfahren zur Verwertung entwickelte und als Industrieller ein Vermögen anhäufte. Er wohnte mit seiner Frau in einem 1910 von ihm entworfenen Haus in der Friedrichstraße 34 in Schwabing.

Max Langheinrich gestaltete in Schwabing mehrere Wohnhäuser im barockisierenden Jugendstil, darunter 1904 das Wohnhaus Friedrichstraße 26. Über die Baugeschichte des Nachbarhauses ist nichts bekannt.

Fritz-Hommel-Weg

Der Fritz-Hommel-Weg in Schwabing erinnert seit 1984 an den Orientalisten Fritz Hommel (1854 – 1936).

1989 richtete sich das Verwaltungszentrum der Stadtsparkasse München in einem nach Plänen des Architekten Herbert Kochta (*1932) errichteten Neubau am Fritz-Hommel-Weg in Schwabing ein.

Vor dem Verwaltungszentrum der Stadtsparkasse München am Fritz-Hommel-Weg befindet sich die 1989 von dem schottischen Bildhauer und Grafiker Sir Eduardo Luigi Paolozzi (1924 – 2005) gestaltete 15 Meter breite Brunnenanlage »Polygraphia nova«, ein Geschenk der Sparkasse an die Landeshauptstadt München. Leider war der Brunnen am 13. Juni 2025 bei 27° C noch ohne Wasser.

Garchinger Straße

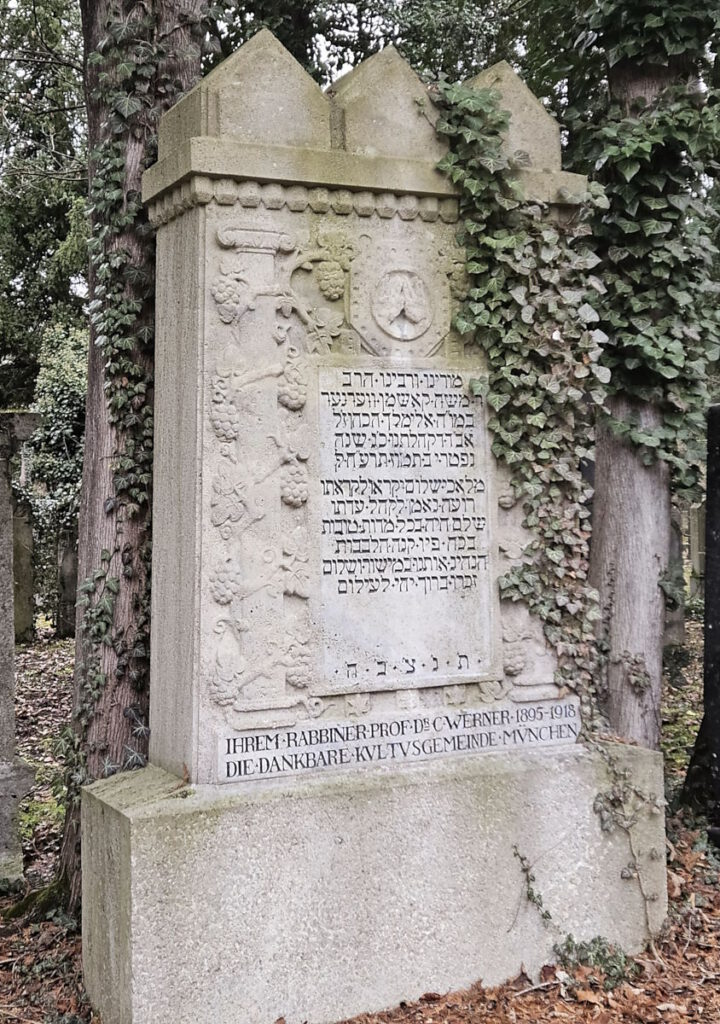

Die Garchinger Straße in Schwabing wurde 1921 nach der Stadt Garching nördlich von München benannt. Sie endet am Neuen Israelitischen Friedhof.

Neuer Israelitischer Friedhof

Als der (Alte) Israelitische Friedhof in Thalkirchen nicht mehr ausreichte, legte der Architekt und Baubeamte Hans Grässel* 1904 bis 1908 den Neuen Israelitischen Friedhof in Schwabing an und errichtete dafür drei Gebäude, darunter das neubarocke Haus des Gebets: Beit Tefilah.

Der für 10.000 Gräber ausgelegte Neue Israelitische Friedhof in Schwabing ist der orthodoxen jüdischen Gemeinde Münchens vorbehalten. (Für die liberale jüdische Gemeinde Beth Shalom gibt es ein Gräberfeld auf dem Waldfriedhof.) Weil es in Schwabing bald an Platz für neue Gräber fehlen wird, versucht die Gemeinde einen weiteren Friedhof beim Neuen Südfriedhof in Perlach zu bekommen.

Die protestantische Familie von Karl und Katharina Schörghofer, die 1923 die Friedhofsverwaltung übernommen hatte, verhinderte unter der NS-Herrschaft eine Schändung des Friedhofs und versteckte Juden vor den Nationalsozialisten. Für ihren Einsatz wurde die Familie Schörghofer 1968 von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem 1968 als »Gerechte unter den Völkern« ausgezeichnet.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in Schwabing-Freimann gibt es ‒ wie auf jedem anderen jüdischen Friedhof ‒ ein eigenes Gebäude (Taharahaus) für die von Mitgliedern der Chewra Kaddischa vorgenommene Waschung und Neueinkleidung der Toten, die dann aufgrund von staatlichen Vorschriften in Europa zwar nicht in Särgen, aber in Holzkosten statt in Tüchern eingehüllt begraben werden. Eine Kremation kommt wegen des Glaubens an die Auferstehung nicht in Frage.

und des Schoah-Überlebenden Max Mannheimer (1920 ‒ 2016)

Ein Grabstein wird oft erst nach Ablauf des Trauerjahrs gesetzt, und sobald er geweiht ist, darf er nicht mehr verändert oder gar weggenommen werden, denn das Grab gilt als ewiger Besitz der bzw. des Toten. Deshalb darf ein Grab auch niemals eingeebnet werden. Statt die Gräber zu bepflanzen, lässt man sie mit Efeu oder Gras zuwachsen, und man legt keine Blumen, sondern Steine aufs Grab.

Gedonstraße

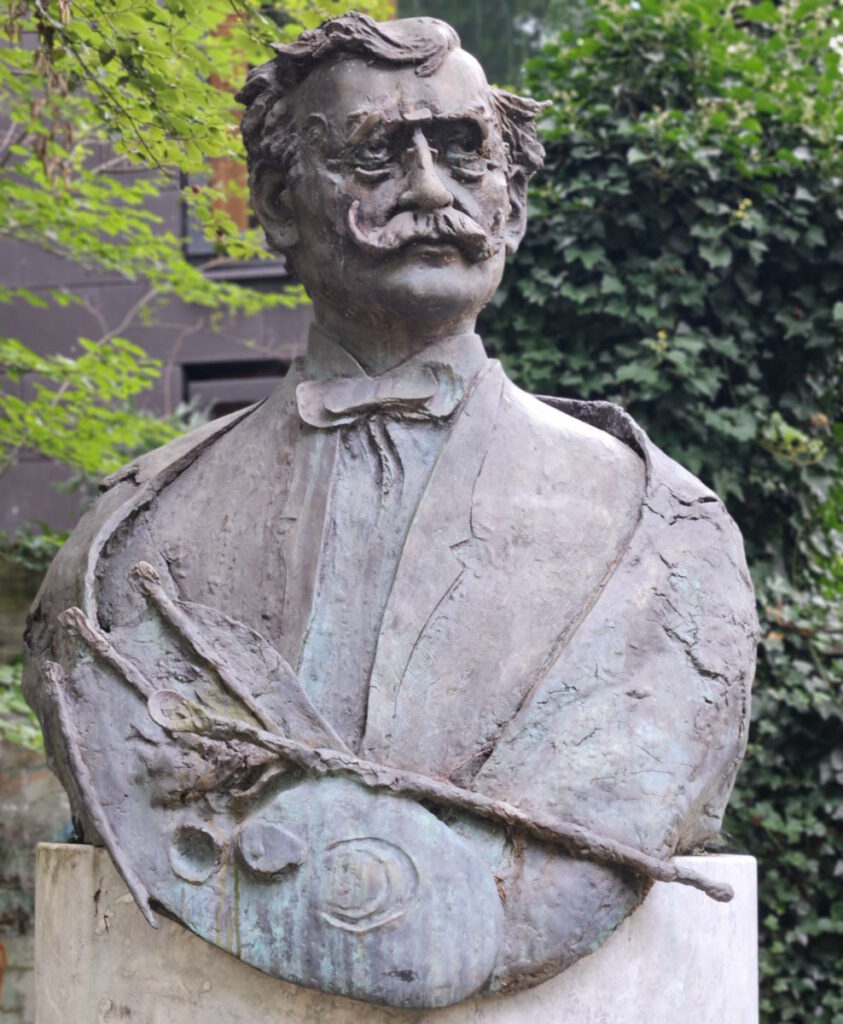

Die Gedonstraße in Schwabing erinnert an Lorenz Gedon (1844 ‒ 1883). Der Architekt und Bildhauer gründete 1873 mit seinem Freund Franz von Lenbach (1836 – 1904) die Münchener Künstlergesellschaft »Allotria«.

Der Jugendstil-Häuserblock Gedonstraße 4‒6 wurde 1904 von Martin Dülfer (1859 – 1942) gestaltet, einem der bedeutenden Vertreter des Historismus und der Jugendstil-Architektur.

Der Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde (1858 ‒ 1941) wohnte von 1906 bis zu seiner Emigration im März 1933 in der Gedonstraße 4.

Genter Straße

Seit 1921 trägt die Genter Straße in Schwabing den Namen der belgischen Stadt Gent.

Wohnanlage Genter Straße

Auf eine ungewöhnlliche Wohnhausgruppe stößt man zwischen der Peter-Paul-Althaus-Straße, der Genter Straße und der Osterwaldstraße. Nicht nur die Glasfassaden fallen auf, sondern auch die Treppen zu den unterschiedlich hohen Eingängen, dazu eine Wendeltreppe von der ersten Etage zu einer der Dachterrassen.

Gebaut wurde die Anlage in den Siebzigerjahren aus vorgefertigten Teilen nach Plänen des Architekten Otto Steidle (1943 – 2004) unter Mitwirkung von Doris und Ralph Thut, Jens Freiberg, Gerhard Niese, Hans Rehm, Patrick Deby und Roland Sommer. Das inzwischen unter Denkmalschutz stehende Ensemble ist – wie andere Häuser in der Umgebung auch – von dem Problem betroffen, dass das Grundwasser in die Keller drückt.

Georgenstraße

Seit 1856 trägt die Georgenstraße ihren Namen. Worauf er sich bezieht, wissen wir nicht mehr. Vielleicht auf die Georgenschwaige im Riesenfeld bzw. in Milbertshofen? Seit der Eingemeindung von Schwabing (1890) befinden sich die geraden Hausnummern der Georgenstraße in Schwabing, die ungeraden in der Maxvorstadt.

Pacelli-Palais und Palais Bissing

1880/81 wurden zwei benachbarte großbürgerliche Wohnhäuser in der Georgenstraße nach Plänen von Josef Hölzle im Stil der Neurenaissance errichtet. Während Joseph Hölzle dann auch 1900/01 das eine Gebäude im Stil des Neubarocks umgestaltete (Pacelli-Palais), baute Ernst Robert Fiechter 1902/03 das Nachbarhaus für Friedrich Wilhelm von Bissing im Reformstil um (Palais Bissing). Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Bissing schwer beschädigt, aber die Stadt München ‒ Eigentümerin seit 1914 ‒ ließ es 1976 bis 1979 originalgetreu restaurieren.

Pacelli-Palais, Georgenstraße 8 (Fotos: 2023/24)

Giselastraße

Die Giselastraße in Schwabing erinnert seit 1873 an Gisela Louise Marie (1856 – 1932), eine Tochter des Kaiserpaars Franz Joseph I. und Elisabeth (»Sisi«).

Das Wohnhaus Ecke Königinstraße / Giselastraße 28 entstand Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neurenaissance.

Gohrenstraße

1961 benannte man die Gohrenstraße in Schwabing nach dem bayrischen Obersthofmarschall Ludwig Joseph Freiherr von Gohren (1749 – 1819).

Jugendtreff am Biederstein

Gunezrainerstraße

Die Gunezrainerstraße in Schwabing erinnert seit 1890 an den Münchner Barock-Baumeister Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764), der beispielsweise das → Palais Lerchenfeld errichtete und zusammen mit seinem Bruder Johann Baptist Gunetzrhainer (1692 – 1763) das → Palais Toerring-Jettenbach.

»Swapo«

Seit 1970 steht einer der beiden 1848 von Johann von Halbig* (1814 – 1882) für das Wittelsbacher Palais in der Briennerstraße gestalteten Steinlöwen (»Swapo«) vor der Katholischen Akademie in Bayern in der Gunezrainerstraße. Die Skulptur soll laut einer Gedenktafel an den Publizisten Fritz Gerlich erinnern, den die Nationalsozialisten am 1. Juli 1934 in Dachau ermordeten.

Der klassizistische Bildhauer Johann von Halbig* schuf übrigens auch das Gespann auf dem Siegestor (1847) und den sechs Meter hohen bayrischen Löwen an der Hafeneinfahrt in Lindau (1856).

*) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Viereckhof

Der Viereckhof, ein denkmalgeschütztes Bauernhaus aus dem 13. Jahrhundert, gilt als ältestes erhaltenes landwirtschaftliches Gebäude in Schwabing. Benannt wurde das Anwesen nach Balthasar Viereck, einem 1635 bezeugten Eigentümer. Die barocken Formen erhielt der Viereckhof 1787. Inzwischen hat die Katholische Akademie Seminarräume im Viereckhof in der Gunezrainerstraße 9 (Ecke Feilitzschstraße) eingerichtet.

Album über die Katholische Akademie in Bayern

Habsburgerplatz

1898 benannte man den damals noch nicht umbauten Habsburgerplatz in Schwabing nach der Fürstendynastie, die 21 römisch-deutsche Könige und Kaiser stellte und von 1804 bis 1918 die Kaiser von Österreich. Die Nationalsozialisten änderten 1939 den Namen, aber seit 1945 ist es wieder der Habsburgerplatz.

Der Maler und Bildhauer Anton Hiller* (1893 – 1985) gestaltete den 1929 am Habsburgerplatz aufgestellten »Kindlbrunnen mit Hund«.

*) Mehr zu Anton Hiller im Album über Brunnen in München

Haimhauserstraße

Die Haimhauserstraße in Schwabing wurde 1899 nach Graf Sigmund von Haimhausen (1708 – 1793) benannt. Als Leiter des Münz- und Bergkollegiums in München, also der obersten Bergbehörde Bayerns, förderte der Jurist den Bergbau, und er initiierte die Gründung der ersten bayrischen Porzellanmanufaktur 1758 zunächst auf Schloss Neudeck in der Au, ab 1761 dann in Nymphenburg. 1759 war Graf Sigmund von Haimhausen Gründungspräsident der Kurbayerischen Akademie (heute: Bayerische Akademie der Wissenschaften).

Jugendstil-Fassade

Das Jugendstil-Mietshaus in der Haimhauserstraße 2 wurde 1911 bezogen.

Schule in der Haimhauserstraße

Die Schule in der Haimhauserstraße 23 wurde 1897/98 nach Plänen des Architekten Theodor Fischer* (1862 – 1938) gebaut und am 1. Dezember 1898 in Betrieb genommen. Prunkstück ist das Jugendstil-Hauptportal mit Muschelkalk-Figuren des Bildhauers Josef Flossmann** (1862 – 1914). Die Deckenfresken im Hauptportal stellen gute und böse Kinder dar: »Trolle schlagen ein böses Kind«, »Engel belohnen ein gutes Kind«.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

**) Mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herzogstraße

Die Herzogstraße wurde nach dem Wittelsbacher Herzog Maximilian Emanuel (1849 – 1893) benannt, einem Bruder der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (Sisi), der es beim Militär bis zum Generalleutnant gebracht hatte. (Von der Leopold- bis zur Viktoriastraße gehört die Herzogstraße zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.)

Das Wohnhaus Herzogstraße 33 entstand um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance.

Hohenzollernstraße

Die damalige Hörmannstraße wurde 1892 nach einem der bedeutendsten Adelsgeschlechter der deutschen Geschichte umbenannt. Die Hohenzollern stellten ab 1701 die preußischen Könige und ab 1871 die deutschen Kaiser. 1900 erhielt auch der Hohenzollernplatz seinen Namen.

Der aus Ungarn stammende Jugendstil-Architekt Franz Popp (1870 – 1928) errichtete 1905/06 das Mietshaus in der Hohenzollernstraße 25.

Der in Budapest geborene Architekt Franz Popp (1870 ‒ 1928), der in seiner Geburtsstadt studiert hatte, kam 1900 nach München und gestaltete hier drei Dutzend Mietshäuser im Jugendstil.

Hollandstraße

Die Hollandstraße im Holländischen Viertel in Schwabing trägt ihren Namen seit 1906.

Der Bildhauer Erich Hoffmann* (1910 – 1967) gestaltete das »Holländische Mädchen mit Klompen«, das seit 1955 als Brunnenfigur in der Hollandstraße zu sehen ist: Ein nacktes Mädchen mit Haube trägt einen Holzschuh am rechten Fuß, während es den anderen Klompen hoch hebt – aus dem eigentlich Wasser ins runde Brunnenbecken plätschern sollte. Am 13. Juni 2025 war der Brunnen noch ohne Wasser.

*) Mehr zu Erich Hoffmann im Album über Brunnen

Erich Hoffmann: »Holländische Mädchen mit Klompen« (Fotos: Juni 2025)

Hörwarthstraße

Die Hörwarthstraße erinnert – vermutlich seit der Eingemeindung Schwabings 1890 – an den Juristen und bayrischen Staatsmann Hans Georg von Hörwarth (1553 – 1622). 1587 bis 1590 und 1598 bis 1622 stand er an der Spitze der bayrischen Landstände, dazwischen amtierte er 1590 bis 1598 als Oberstkanzler.

Maria vom Guten Rat

Das Erzbischöfliche Ordinariat erwarb 1953 ein Grundstück an der Hörwarthstraße in Schwabing und ließ dort 1956/57 von Josef Wiedemann* eine Kirche und ein Kloster für den Konvent der Augustiner-Eremiten Maria vom Guten Rat bauen. Josef Wiedemann war nicht nur Architekt, sondern gestaltete auch das Innere einschließlich der Mosaike. 1994 gaben die Augustiner-Eremiten das Kloster auf.

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Isarring

Beim Isarring handelt es sich um einen 1965/66 gebauten Teilabschnitt des Mittleren Rings im Stadtbezirk Schwabing-Freimann zwischen → Effnerplatz und → Nordfriedhof.

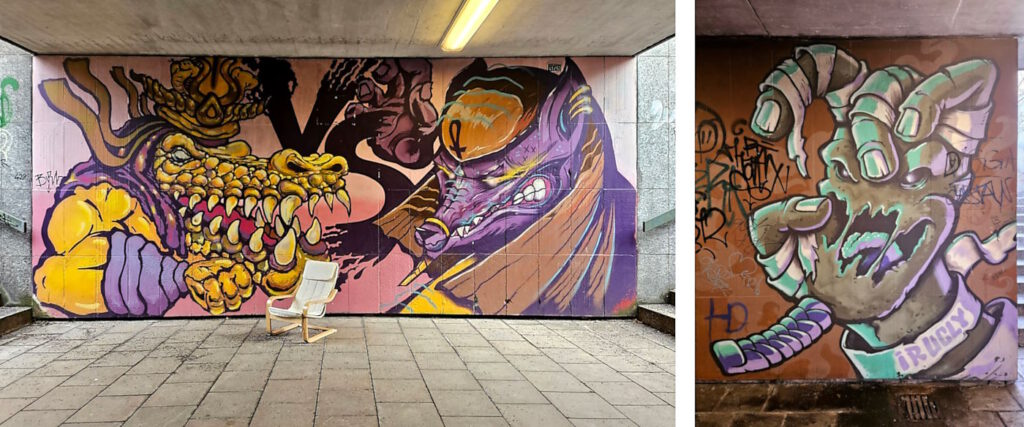

Streetart unterm Isarring

Die Osterwaldstraße zweigt seit dem Bau des Mittleren Rings Anfang der Sechzigerjahre nicht mehr beim Osterwaldgarten von der Keferstraße ab, sondern beginnt erst nördlich des Isarrings. Der ist an dieser Stelle (zwischen der Osterwaldstraße und der Liebergesellstraße) für Fußgänger und Radfahrer untertunnelt. Und in dieser Unterführung schufen verschiedene Künstlerinnen und Künstlern 2015 eine bunte Streetart-Bilderwelt.

Alben über Urban Art in München

Ehemalige Lederfabrik Hesselberger

Der Baumeister Alois Ansprenger (1853 – 1913) war von 1883 bis 1890 der letzte Bürgermeister von Schwabing. 1889/90 baute er im Auftrag von Franz Hesselberger (1876 – 1935) eine Werkshalle für dessen vom Vater und Onkel geerbte Lederfabrik »Gebrüder Hesselberger« (damals: Biederstein 7, heute: Isarring 11). Der jüdische Unternehmer engagierte sich sozial, gründete die »Gebrüder Hesselberger Wohlfahrtsstiftung«, spendete beispielsweise für den Bau der → Arbeitersiedlung Alte Heide, aber auch für das Deutsche Museum und wissenschaftliche Einrichtungen.

Im Alter von 59 starb Franz Hesselberger vermutlich an den Spätfolgen eines schweren Autounfalls. Im Jahr darauf, 1936, richtete die Israelitische Kultusgemeinde in der nach dem Tod des Unternehmers aufgelassenen Lederfabrik eine »Unterrichtsanstalt zur Ausbildung jüdischer Jugendlicher als Handwerker« ein. 1937 zog auch die Witwe Ilse Hesselberger mit ihrer Tochter dort ein. Während die 24-jährige Tochter Gertraud 1938 nach New York emigrierte, blieb Ilse Hesselberger in München. 1939 schlossen die Nationalsozialisten die Unterrichtsanstalt und zwangen die Eigentümerin, die Liegenschaft weit unter Wert zu verkaufen.

Hans Wegner, der Leiter der »Arisierungsstelle München«, brachte Ilse Wegener dazu, im Oktober 1941 viel Geld für den Bau des → Sammellagers Milbertshofen zu spenden. Sechs Wochen später wurde sie mit dem ersten Deportationszug von München nach Kaunas in Litauen gebracht und dort fünf Tage nach der Ankunft ermordet.

Die ehemalige Leder- und Treibriemenfabrik Hesselberger an der Grenze zwischen Schwabing und Freimann wurde 2024 unter Denkmalschutz gestellt und geriet sogleich in die Schlagzeilen, denn der Eigentümer Bernhard Laber und der Architekt Florian Schmidhuber (Architekturbüro Ochs Schmidhuber) beabsichtigten, auf die Werkshalle ein 65 Meter hohes Gebäude mit 96 Wohnungen zu setzen. (Später auf 51 Meter und 49 Wohnungen reduziert.) Dagegen stemmte sich nun aber das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Johann-Fichte-Straße

Die Johann-Fichte-Straße erinnert seit 1964 an den Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814), einen der bedeutendsten Vertreter des Deutschen Idealismus.

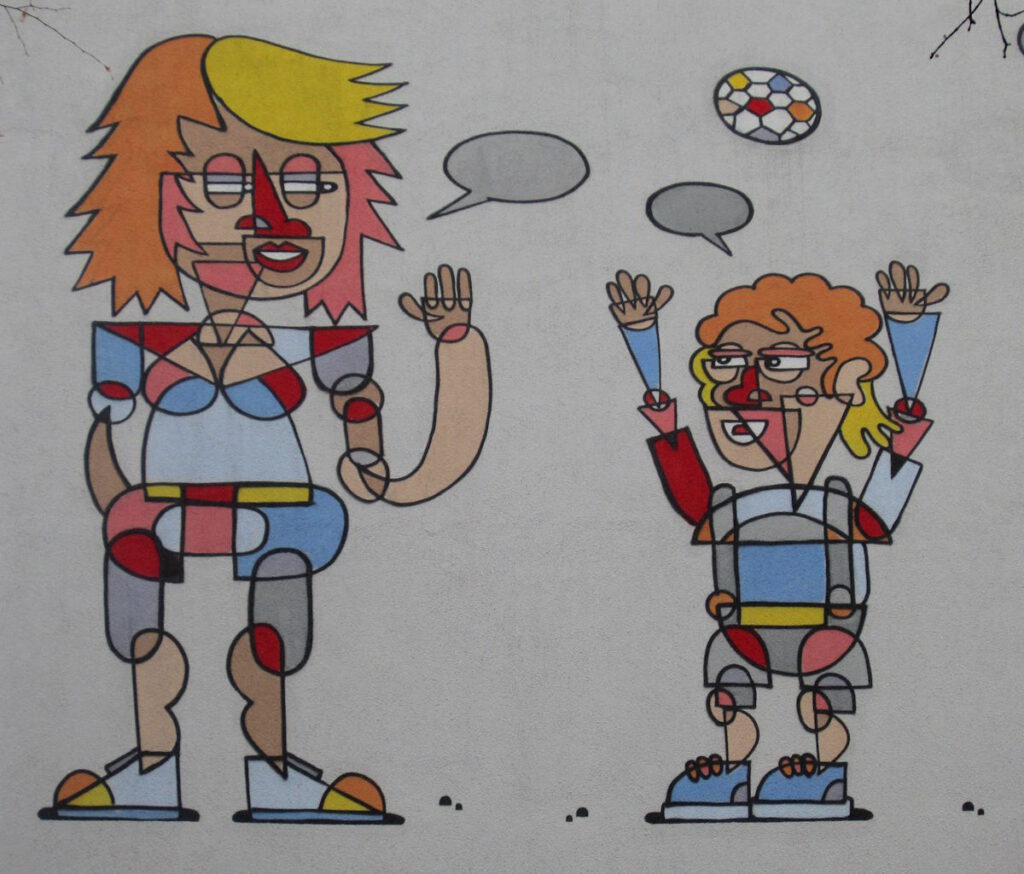

»civicom«

Die 1993 gegründete Genossenschaft für soziales, ökologisches und selbstverwaltetes Wohnen (WOGENO) beauftragte 2017 Johannes Brechter mit einem 12 mal 16 Meter großen Fassadengemälde am Gebäude in der Johann-Fichte-Straße 12. Zehn farbige Figurenpaare thematisieren das Zusammenleben in einer modernen Großstadt. Leider ist die Sicht auf das Mural »civicom« durch Bäume und die mehrere Meter hohe Umzäunung eines Bolzplatzes eingeschränkt.

Kaiserplatz und -straße

Die Benennung der Kaiserstraße um 1879/80 bezog sich auf die Gründung des Deutschen (Kaiser-)Reichs am 1. Januar 1871. Der Platz vor der 1894 bis 1897 gebauten Ursula-Kirche heißt seit 1893 Kaiserplatz. (Von der Leopoldstraße bis zum Kaiserplatz gehört die Kaiserstraße zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann; der weitere Verlauf liegt im Stadtbezirk Schwabing-West.)

Fassaden in der Kaiserstraße

Rosa Barbist gestaltete 1896 das Wohnhaus Kaiserstraße 2 im barockisierenden Jugendstil. Von der Architektin wissen wir nur, dass sie in dem von Alois Barbist (1852 – 1905) geführten Bautechnischen Büro »Rosa Barbist« beschäftigt war.

Josef Vasek baute in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts die Villenreihe Kaiserstraße 4 bis 12 in Formen der Neurenaissance.

Beim Bau der Villa Kaiserstraße 14 mischte Eugen Drollinger 1902/03 Formen der Deutschen Renaissance und des Jugendstils.

Kaiserstraße 14 (Fotos: Mai 2025)

Über die Baugeschichte des Wohnhauses Kaiserstraße 29 ist nichts weiter bekannt. Der Jugendstil deutet auf eine Entstehung um 1900 hin.

Um 1900 entstand auch das Mietshaus Kaiserstraße 33 mit Fassadenschmuck im Stil der Neurenaissance.

St. Ursula in Schwabing

Als Schwabing 1887 zur Stadt erhoben wurde, reichten die Plätze in der Pfarrkirche (heute: → St. Sylvester) nicht länger. Mit der Planung eines neuen Gotteshauses wurde der Architekt August Thiersch (1843 ‒ 1917) beauftragt, der sich dabei nicht mehr an mittelalterlichen Vorbildern, sondern an der Florentiner Renaissance und am Jugendstil orientierte. Der Bau erfolgte 1894 bis 1897 auf einem vom Bauunternehmer Heinrich T. Hoech (1845 – 1905) gestifteten Areal. Der »Dom von Schwabing« am Kaiserplatz ist eine Basilika mit Säulenvorhalle, Tambour-Kuppel und 64 Meter hohem Campanile.

Karl-Theodor-Straße

1892 wurde die damalige Riesenfeldstraße nach Kurfürst Karl Theodor (1724 – 1799) umbenannt. Der Wittelsbacher war ab 1742 Kurfürst von der Pfalz (Karl IV.) und ab 1777 auch von Bayern (Karl II.). Die Münchner haben ihm den Englischen Garten zu verdanken, aber auch eine Förderung von Kultur und Wirtschaft.

Oskar-von-Miller- und Maximiliangymnasium

König Ludwig II. gründete 1864 in der Luisenstraße das erste (vierklassige) »Realgymnasium« in Bayern, dessen Abschluss – zunächst mit Ausnahme der Fächer Medizin, Jura und Theologie – zum Hochschulstudium berechtigte.

1849 gründete König Maximilian II. das nach ihm benannte humanistische Gymnasium. Beide Schulen bezogen 1912 einen von Karl Hoepfel gestalteten historisierenden Neubau in Schwabing. Das Realgymnasium benannte man 1966 nach dem früheren Schüler Oskar von Miller.

2019 bis 2024 wurde das vom Oskar-von-Miller- und vom Maximiliangymnasium genutzte Gebäude zwischen Siegfried-, Karl-Theodor-, Morawitzky- und Sturystraße saniert. (Die Adressen lauten: Karl-Theodor-Straße 9 bzw. Siegfriedstraße 22.)

Erst nach der Fertigstellung der Gebäude wurde im Pausenhof ein vermutlich von dem Bildhauer Georg Mattes (1874 – 1942) gestalteter Jugendstilbrunnen aus Kalkstein aufgestellt. Zu sehen sind Marabus mit einem Globus.

Oskar-von-Miller- und Maximiliangymnasium (Fotos: April 2025)

Kirschblüte

Die Karl-Theodor-Straße ist an ihrem östlichen Ende von Kirschbäumen gesäumt.

Fassaden

Der Architekt German Bestelmeyer* (1874 – 1942), der 1906 bis 1910 das Hauptgebäude der → Ludwig-Maximilians-Universität erweitert hatte, baute 1911/12 zwei neuklassizistische Villen in der Karl-Theodor-Straße.

*) Mehr zu German Bestelmeyer im Album über Architekten

Hauseingänge

An Wohnblöcken entlang der Karl-Theodor-Straße fallen Reliefs an bzw. über den Eingängen auf.

Kaulbachstraße

1887 wurde die damalige Gartenstraße nach dem Maler Wilhelm von Kaulbach (1804 – 1874) umbenannt, der 1826 nach München gezogen war und in dieser Straße gewohnt hatte.

Das Mietshaus Kaulbachstraße 96 (Ecke Gedonstraße) wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neurenaissance errichtet.

Königinstraße

Der 1877 vergebene Straßenname bezieht sich wohl darauf, dass Bayern 1806 zum Königreich aufgestiegen war.

Schlangenbrunnen

1958 wurde vor der Bibliothek der Tierärztlichen Fakultät der Ludwigs-Maximilians-Universität in der Königinstraße 12 ein von Lothar Dietz* (1896 – 1976) gestalteter und von Hans Mayr in Bronze gegossener Schlangenbrunnen enthüllt. Die den Äskulapstab umwindende Schlange ist das Symbol der Medizin. Die Fakultät wird allerdings 2026 nach Oberschleißheim umziehen, und in der Königinstraße ist dann der Neubau eines Physik-Campus der LMU geplant.

*) Mehr zu Lothar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Stadtvilla

Die Stadtvilla in der Königinstraße 26 wurde 1928/29 von Heilmann und Littmann gebaut. Sie steht zwar seit 2017 unter Denkmalschutz, aber der Eigentümer hat dagegen geklagt; er will das Gebäude abreißen lassen, um Platz für ein Mehrgenerationenhaus zu schaffen ‒ so die Süddeutsche Zeitung am 29. August 2023.

Munich Re

1911 erwarb die 1880 von Carl von Thieme (→ Thiemestraße) gegründete Münchener Rückversicherung ein Grundstück an der Königinstraße (107) und ließ dort nach Plänen der Architekten Eduard Oswald Bieber und Wilhelm Hollweck das klassizistische Verwaltungsgebäude mit Jugendstilelementen errichten, das 1913 bezogen werden konnte. Die Steinfiguren stammen von dem Bildhauer Joseph Wackerle*. Der Schalenbrunnen aus Ruhpoldinger Marmor wurde 1913 vom Bildhauer Georg Roemer (1868 ‒ 1922) geschaffen. Seit 1973 steht das palastartige Gebäude unter Denkmalschutz.

*) Mehr zu Joseph Wackerle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Felsenbrunnen« und »Konkav gerundet«

Vor dem Bürogebäude der Munich Re in der Königinstraße 38 stehen ein 1963 von dem Bildhauer und Architekten Georg Brenninger* (1909 – 1988) gestalteter »Kristall-« oder »Felsenbrunnen« aus Aluminium und die Plastik »Konkav gerundet«, die 1973 von dem Maler, Bildhauer und Architekten Rupprecht Geiger* (1908 – 2009) geschaffen wurde, dem Schwiegersohn von Oswald Eduard Bieber (1876 – 1955), dem Architekten der Hauptverwaltung gegenüber.

*) Mehr zu Georg Brenninger und Rupprecht Geiger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Leopoldpark

Prinz Leopold Maximilian von Bayern (1846 ‒ 1930) ließ bei einem von seiner Gemahlin Gisela seit 1873 bewohnten Palais in Schwabing einen Park anlegen. Das Gebäude wurde 1935 von der NSDAP abgerissen. Reste des Leopoldparks blieben erhalten und wurden in den Siebzigerjahren neu angelegt.

Im Leopoldpark steht ein Denkmal für den slowenischen Maler Anton Ažbe (1862 – 1905), aus dessen Malschule in München beispielsweise Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky hervorgingen.

Leopoldstraße

Die Leopoldstraße beginnt am → Siegestor und führt dreieinhalb Kilometer weit nach Norden. Seit 1910 trägt sie den Namen des Prinzen Leopold Maximilian von Bayern (1846 ‒ 1930). Der Enkel König Ludwigs I. brachte es in seiner militärischen Karriere bis zum Generalfeldmarschall.

Corso Leopold

Am 21. Mai 1995 flanierten Tausende von »Corsaren« von der → Münchner Freiheit zum → Odeonsplatz, und zwar mitten auf der Fahrbahn der Leopoldstraße, um zu demonstrieren, dass die Straße nicht nur für die Autofahrer da ist. Aus diesem Projekt entwickelte sich der »Corso Leopold«. Jeweils im Frühjahr und im Herbst verwandeln sich die Ludwig- und die Leopoldstraße ein Wochenende lang in eine Erlebnismeile; dann finden das Zamanand Festival auf der Ludwigstraße und der Corso Leopold statt. Letzterer wird von dem 2004 gegründeten Corso Leopold e. V., dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München und dem Bezirksausschuss Schwabing-Freimann veranstaltet.

Palais von Alfred Walter Heymel

Am Anfang der Leopoldstraße, schräg gegenüber dem → Siegestor, errichtete der Bauunternehmer Josef Kalb 1896/97 nach Plänen des Architekten Martin Dülfer ein Palais im klassizistischen Jugendstil für den Lyriker Alfred Walter Heymel (1878 ‒ 1914), einen Mitbegründer der Literaturzeitschrift »Die Insel«.

Palais Leopold

Das »Palais Leopold« wurde 1907 im Jugendstil errichtet. Von 1927 bis 2024 befand sich die deutsche Niederlassung der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt bzw. des Unternehmens Swiss Life in dem Gebäude. 2004/05 erfolgte eine Sanierung des denkmalgeschützten Bauwerks an der Leopoldstraße 8 – 12.

Leopoldstraße 28

Zum 1928/29 von den Architekten Jakob Pfaller und Theodor Fischer im Stil der Neuen Sachlichkeit für die Rhein-Main-Donau AG errichteten Verwaltungsgebäude in der Leopoldstraße 28 führte eine kleine Kirschbaum-Allee.

Brunnenanlage

Der Bildhauer Hans Rucker* (1931 – 2011) gestaltete 1986 die Brunnenanlage vor dem »Schweinchenbau« der LMU in der Leopoldstraße bzw. dem Eingang zum U-Bahnhof Giselastraße. Wasser ist da schon länger nicht mehr geflossen.

*) Mehr zu Hans Rucker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Schweinchenbau«

Friedrich von Gärtner errichtete 1845 bis 1847 im Auftrag König Ludwigs I. eine Stadtvilla für dessen Ehefrau Therese. 1872/73 ließ Prinz Leopold von Bayern (1846 – 1930) das Anwesen anlässlich seiner Heirat mit der Kaisertochter Gisela (1856 – 1932) vom Architekten Matthias Berger als Wohnsitz erweitern und den Park anlegen.

1936 riss man das Palais Leopold ab. Pläne, dort ein Jagdmuseum oder einen Konzertsaal zu bauen, wurden ebenso wenig realisiert wie die Absicht, ein Wohnhaus für Hitler zu errichten. Stattdessen entstand 1966 bis 1971 die Mensa der → Ludwig-Maximilians-Universität (Leopoldstraße 15), und 1985/86 gestaltete der Architekt Ernst Baumann für die Fakultät Psychologie und Pädagogik den benachbarten »Schweinchenbau«. (Die Bezeichnung bezieht sich auf die Außenwände in Rosa.)

Im Aufgang passiert man Reliefmedaillons des Bildhauers Jürgen Goertz (*1939): Kurt Huber*, Johann Michael Sailer*, Aloys Fischer*, Georg Kerschensteiner*, Carl Stumpf*. Im Hof trifft man dann auf Jürgen Goertz‘ mehrteilige Bronzeskulptur »Chaos im Kopf«, eine Allegorie der wissenschaftlichen Lehre.

*) Mehr zu Aloys Fischer, Kurt Huber, Georg Kerschensteiner, Johann Michael Sailer und Carl Stumpf im Album über Denkmäler

Faun

Zwischen dem »Schweinchenbau« und dem Studierendenwerk in der Leopoldstraße 13 befindet sich eine kleine Sitzecke mit der 1990 vom Bildhauer Hubert Elsässer* (1934 ‒ 2009) gestalteten Bronzefigur eines Fauns.

*) Mehr zu Hubert Elsässer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Walking Man«

Der US-amerikanische Künstler Jonathan Borofsky (*1942), Sohn einer Malerin und eines Pianisten, schuf den »Walking Man« in Los Angeles. In neun Teile zerlegt wurde die 17 Meter hohe, 15 Tonnen schwere Figur ‒ eine mit Kunststoff ummantelte Stahlkonstruktion ‒ über den Atlantik geflogen und im September 1995 vor der Münchener Rückversicherung (seit 2009: Munich Re) in der Leopoldstraße aufgestellt.

»Der Schwere enthoben«

Vor der Adresse Leopoldstraße 17 steht die 1976/77 von dem Schweizer Bildhauer Raoul Ratnowsky (1912 – 1999) geschaffene 4,3 Meter hohe Skulptur »Der Schwere enthoben«. Von ihm stammt auch eine → Plastik ohne Titel am Artur-Kutscher-Platz.

Jugendstil

Der Architekt Martin Dülfer (1859 ‒ 1942) wohnte von 1902 bis 1906 in dem von ihm gestalteten Jugendstil-Mietshaus in der Leopoldstraße an der Münchner Freiheit in Schwabing.

Der in Breslau geborene Architekt Martin Dülfer (1859 – 1942) schloss sein Studium 1885/86 bei → Friedrich von Thiersch an der Technischen Hochschule München ab und begann dann auch in der bayrischen Metropole mit seiner Berufstätigkeit, zunächst im Stil des Historismus. Von 1900 an wandte er sich dem Jugendstil zu. 1906 zog er nach Dresden. Martin Dülfer zählt zu den bedeutendsten Architekten dieser Stilrichtungen.

Liebergesellstraße

Seit 1963 erinnert die Liebergesellstraße in Schwabing an den Architekten und Bauunternehmer Paul Liebergesell (1871 – 1932), der 1899 den Verein für Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in München gründete und sich – auch als Stadtrat von 1925 bis 1929 ‒ für den sozialen Wohnungsbau engagierte.

Ein vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts errichtetes Nebengebäude des Gohren-Schlösschens in Schwabing (Biedersteiner Straße 29) wurde zu einem Gästehaus umgebaut (Liebergesellstraße 8) und ist inzwischen denkmalgeschützt.

Mainzer Straße

Seit 1906 trägt die Mainzer Straße in Schwabing den Namen der Stadt am Rhein.

Die beiden symmetrischen Wohnhauskomplexe Rheinstraße 25/27, Mainzer Straße 1a/3 und Rheinstraße 29/31 wurden 1926/27 von den Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet. Über den Eingängen sind Reliefs angebracht.

Mandlstraße

Die Mandlstraße in Schwabing-Freimann erinnert an Johann Freiherr von Mandl-Deutenhofen (1588 ‒ 1666). Als Hofkammerpräsident war er ab 1633 für das gesamte Finanzwesen Bayerns zuständig, übernahm aber auch zusätzliche Aufgaben, wurde als vielseitiger Spitzenbeamter des Kurfürsten geschätzt und konnte ein ungewöhnliches Vermögen anhäufen. 1662 endete seine Karriere mit der Amtsenthebung.

Mandlstraße 1

Vor dem Hauseingang an der Ecke Maria-Josepha-Straße / Mandlstraße 1 in Schwabing fällt eine ungewöhnliche Barriere auf. Dargestellt sind wohl Bacchus, der römische Gott des Weins, und die kretische Königstochter Ariadne.

»Discrepancy«

Roxy Paine (*1966) fing am College of Santa Fe in New Mexico und später am Pratt Institute in New York zu studieren an, brach jedoch beide Studien ab und gründete 1989 mit anderen gemeinsam das Künstlerkollektiv Brand Name Damages. Vor einem Bürogebäude der Munich Re in der Mandlstraße 3 steht eine elf Meter hohe baumartige Skulptur aus Edelstahl von Roxy Paine mit dem Titel »Discrepancy« aus dem Jahr 2011. Der amerikanischen Künstler veranschaulicht damit Gegensätze wie Urbild/Abbild und Natur/Kultur.

Trausaal

In einer 1922/23 von Eduard Hoffmann für einen russischen Immigranten gebauten neuklassizistischen Portikusvilla in der Mandlstraße 14 befindet sich seit 1953 ein Standesamt.

Mannlichstraße

Die Mannlichstraße in Schwabing erinnert seit 1928 an den Maler und Architekten Johann Christian von Mannlich (1741 – 1822). König Maximilian I. Joseph von Bayern ernannte ihn zum Zentralgaleriedirektor, und die von Mannlich 1793 vor den französischen Revolutionstruppen in Pfalz-Zweibrücken gerettete Gemäldesammlung bildete schließlich den Grundstock der 1836 eröffneten → Alten Pinakothek in München.

Osterwald-Palais

Das Osterwald-Palais mit 37 Seniorenwohnungen in der Mannlichstraße 3 wurde 2010 gebaut. Benachbart ist das 2008 eröffnete Alten- und Pflegeheim St. Nikolaus der Caritas, das auch für den Service und die ambulante Pflege im Osterwald-Palais sorgt.

Marschallstraße

Sowohl die → Gohrenstraße als auch die Marschallstraße in Schwabing wurden nach dem bayrischen Obersthofmarschall Ludwig Joseph Freiherr von Gohren (1749 – 1819) benannt, die eine nach dem Namen, die andere nach dem Rang.

Der Architekt Georg Lindner (1859 – 1948) baute das Mietshaus in der Marschallstraße an der Ecke zur Münchner Freiheit 1901/02 im Stil der Deutschen Renaissance.

Martiusstraße

Die Martiusstraße erinnert seit 1891 an den Naturforscher Prof. Dr. Carl Friedrich Philipp Ritter von Martius (1794 – 1868), der 1832 sowohl Direktor des → Botanischen Gartens in München als auch Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften wurde und darüber hinaus zahlreiche Ehrungen erhielt.

Bebaut wurde die Martiusstraße zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Architekt Anton Hatzl, der zugleich Eigentümer war, errichtete 1906 bis 1908 an der Nordseite ein Wohnhaus-Ensemble (1 bis 7) und gegenüber (4) ein Pendant dazu. Die Häuser 6 und 8 stammen von Franz Popp. Die Fassaden im barockisierenden Jugendstil wurden im Zweiten Weltkrieg beschädigt, aber später restauriert.

Eine Gedenktafel an der Fassade des 2024 renovierten Mietshauses Martiusstraße 6 weist darauf hin, dass der naturalistische Schriftsteller Max Halbe (1865 – 1944) ab 1937 dort wohnte.

Martiusstraße 7 (Fotos: Januar 2023 / März 2025)

Münchner Freiheit

Der Platz Münchner Freiheit erinnert an die »Freiheitsaktion Bayern« Ende April 1945. Damals plante eine von Hauptmann Rupprecht Gerngroß (1915 – 1996), dem Chef der Dolmetscherkompanie in der Münchner Saar-Kaserne, angeführte Gruppe, München und Oberbayern kampflos den US-Streitkräften zu übergeben, um sinnloses Blutvergießen zu verhindern. In der Nacht vom 27./28. April 1945 besetzte die Freiheitsaktion Bayern Rundfunksender in Erding und Freimann, und Rupprecht Gerngroß rief übers Radio die Soldaten dazu auf, die Waffen niederzulegen. Der Gauleiter Paul Giesler, soeben zum Nachfolger Heinrich Himmlers im Amt des Reichsinnenministers ernannt, schlug die Freiheitsaktion Bayern in kurzer Zeit mit SS-Einheiten nieder und ließ Beteiligte wie Günther Caracciola-Delbrück, Harald Dohrn, Hans Quecke, Maximilian Roth und Hans Scharrer am 28. bzw. 29. April 1945 im Innenhof des heutigen Landwirtschaftsministeriums standrechtlich erschießen. Rupprecht Gerngroß konnte fliehen.

1947 benannte man den ehemaligen Feilitzschplatz, den die Nationalsozialisten 1933 in »Danziger Freiheit« umgetauft hatten, in »Münchener Freiheit« um, und seit 1998 heißt der Platz offiziell Münchner Freiheit.

U-Bahnhof, Bus- und Trambahn-Haltestelle

Der Aachener Architekturprofessor Marcin Orawiec hatte die Bus- und Trambahnhaltestelle Münchner Freiheit entworfen, aber die Stadtwerke vergaben den Bauauftrag an ein Münchner Architekturbüro. Am 12. Dezember 2009 wurde die Anlage eingeweiht. Einige Anwohner klagten gerichtlich gegen das aus Stahlblech statt Kunststoff gefertigte giftgrüne Dach, und bereits nach einem halben Jahr mussten die ersten Schäden beseitigt werden.

Seit der Renovierung 2008/09 werden die Säulen der von dem Architekten Paolo Nestler gestalteten, 1971 eröffneten U-Bahnstation nach einem Konzept des Lichtkünstlers Ingo Maurer (1932 – 2019) von innen in der Farbe der Linie 6 blau beleuchtet.

Wasserkaskaden

Im Rahmen der Neugestaltung des Platzes an der Münchner Freiheit legten die Architekten Joachim Zangenberg und Erhard Duwenhögger 1972 Wasserkaskaden an.

»Münchner Freiheit«

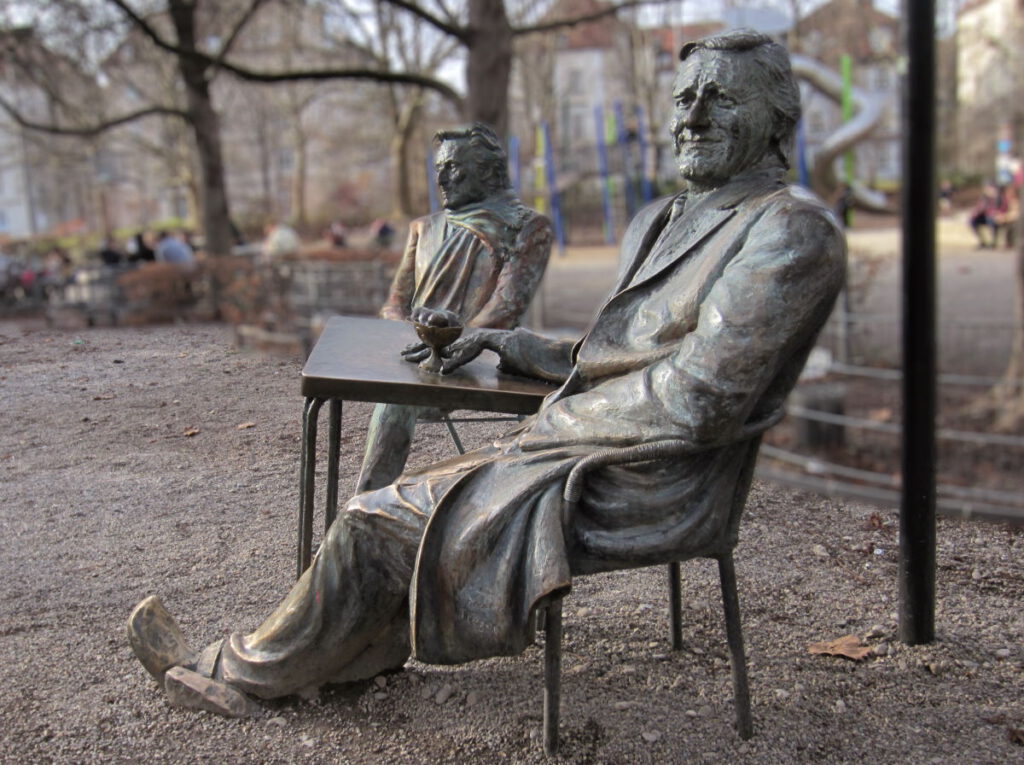

Vor dem Café »Münchner Freiheit« sitzen seit September 2022 Helmut Dietl* (1944 ‒ 2015) und Helmut Fischer* (1926 ‒ 1997). Der Regisseur und der Schauspieler arbeiteten bei der Fernsehserie »Monaco Franze – Der ewige Stenz« zusammen. Gestaltet wurden die beiden Bronzefiguren 1997 bzw. 2022 von dem Bildhauer Nikolai Tregor*.

*) Mehr zu Helmut Dietl, Helmut Fischer und Nikolai Tregor im Album über Denkmäler in München

Münchner Freiheit: Helmut Dietl und Helmut Fischer (Fotos: März 2025)

Die Volkssängerin Agnes Pauline (»Bally«) Prell (1922 – 1982) karikierte mit ihrem 1953 im Platzl erstmals vorgetragenen Lied »Die Schönheitskönigin von Schneizlreuth« den Schönheitswahn. Vor dem Jugendstil-Haus Leopoldstraße 77, in dem sie geboren wurde und wohnte, erinnert ein von dem Münchner Bildhauer Wolfgang Sand 1889 entworfener Brunnen seit 1992 an »Miss Schneizlreuth«.

Nikolaiplatz und -straße

Um 1386 richtete die Stadt München an der Grenze zu Schwabing ein zweites Leprosenheim ein, in dem Lepra-Kranke isoliert und betreut wurden. Als die Infektionskrankheit besiegt war, riss man das Spital 1856 ab und schenkte die zugehörige Nikolaikirche mit dem Friedhof 1867 der Gemeinde Schwabing. 1898 wurde auch die Kirche abgebrochen, um Platz für Wohnhäuser zu schaffen. Eine von dem Bildhauer Georg Rödel geschaffene Gedenktafel in der Nikolaistraße 10 erinnert daran: »Hier stand die Nikolaikirche des ehemaligen zur Stadt München gehörigen Siech od. Leprosenhauses Schwabing abgebrochen AD 1898«. Noch im Jahr des Abrisses der Kirche wurden der Platz und die Straße nach ihr benannt.

Nikolaiplatz 6

Der Architekt John Herbert Rosenthal (1881 – 1944) baute 1923 bis 1925 das neuklassizistsische Eckhaus am Nikolaiplatz 6.

Fischerbrunnen

Der Münchner Bildhauer Eugen Mayer-Fassold (1893 – 1973) schuf 1929 den Fischerbrunnen am Nikolaiplatz in Schwabing: eine Bronzestatue auf einer Schale aus Muschelkalk. Die Angelrute, die ursprünglich von der Figur in der rechten Hand gehalten wurde, ist verschwunden.

Seidlvilla

Franziska Lautenbacher, die Witwe eines Inhabers der Spatenbrauerei, ließ 1904 bis 1906 von ihrem Neffen Emanuel von Seidl* (1856 – 1919) für sich und ihren zweiten Ehemann Paul Johann Lautenbacher eine Villa im Stil der deutschen Renaissance mit Jugendstilelementen am Nikolaiplatz bauen.

1969 wollte der damalige Eigentümer die Seidlvilla für den Neubau eines Geschäftszentrums abreißen. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen drehte Ernst Hofbauer 1970 in der Seidlvilla den Kinofilm »Schulmädchen-Report. Was Eltern nicht für möglich halten«, dem zwölf Fortsetzungen folgten. Allein für den ersten Teil wurden sechs Millionen Kinokarten verkauft, und die von Wolf C. Hartwig produzierte Serie gilt als erfolgreichste deutsche Kinoproduktion.

Die Seidl- bzw. Lautenbacher-Villa wurde 1975 unter Denkmalschutz gestellt, und im Jahr darauf beschloss der Münchner Stadtrat, sie zu kaufen. Nachdem der Stadtrat die Trägerschaft 1986 dem Verein Bürgerzentrum Seidlvilla übertragen hatte, wurde das Anwesen 1989 bis 1991 renoviert und dann als Bürger- und Kulturzentrum eröffnet.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Seidlvilla (offizielle Website)

Jugendstil

Josef Burger baute 1905 das Wohnhaus Nikolaistraße 15 nach Plänen von Martin Dülfer im Jugendstil.

Nikolaistraße 15 (Fotos: März 2025)

Ohmstraße

Der Physiker Georg Simon Ohm (1789 – 1854) hatte das Wissen über den elektrischen Stroms maßgeblich entwickelt. Ihm zu Ehren wird der von ihn erkannte Zusammenhang zwischen Stromstärke und Widerstand als ohmsches Gesetz bezeichnet, und die Maßeinheit für den elektrischen Widerstand lautet Ohm. Im Februar 1890 ‒ knapp ein Jahr nach seinem 100. Geburtstag ‒ wurde die neu angelegte Ohmstraße in Schwabing nach ihm benannt. (Ein → Ohm-Denkmal steht vor dem Neubau der → Technischen Universität München in der Theresienstraße.)

Der Architekt Martin Dülfer (1859 ‒ 1942) gestaltete 1905 bis 1907 ein Jugendstil-Ensemble in der Ohmstraße 13 bis 17 einschließlich des Eckhauses (Königinstraße 85).

Osterwaldstraße

1890/91 wurde die damalige Auenstraße nach Peter von Osterwald (1718 – 1778) umbenannt. Als Direktor des kurfürstlichen Geistlichen Rats in München hatte der Gelehrte großen Einfluss auf die Neuordnung der Rechtsverhältnisse von Staat und Kirche in Bayern.

Kirschblüte in der Osterwaldstraße

Vor dem Caritas-Altenheim St. Nikolaus in der Osterwaldstraße 25 (und im Innenhof) blühen Kirschbäume.

Osterwaldstraße 73

Vor dem Wohnblock Osterwaldstraße 73 plätschert ein Brunnen, und daneben steht eine Plastik des Schweizer Bildhauers Raoul Ratnowsky* (1912 – 1999) mit Signatur und Jahresangabe 1958/59. Dargestellt sind ein Engel und ein Löwe. Davon schuf Raoul Ratnowsky mehrere Exemplare in verschiedenen Größen. Eine knapp viereinhalb Meter hohe Version steht beispielsweise am Zervreilasee in Graubünden (»Bergplastik Zervreila«).

*) Mehr zu Raoul Ratnowsky im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Detail des Brunnens, Plastik von Raoul Ratnowsky (Fotos: Mai 2025)

Atelierhaus Hermann Rosa

Nachdem der Bildhauer Hermann Rosa (1911 – 1981) bereits in den Fünfzigerjahren zwei Atelierhäuser nach seinen Vorstellungen in Freimann gebaut hatte, errichtete er 1960 bis 1965 eigenhändig ein weiteres an der Osterwaldstraße 89: ein Tageslicht-Atelierhaus aus Sichtbeton, Stahl, Glas und Holz. Dabei halfen ihm der Holzbildhauer Ludwig Spegelein und einige Handwerker. 1968 wurden der Schornstein und ein weiterer Trakt hinzugefügt. Das gesamte Gebäude steht inzwischen unter Denkmalschutz. Heute betreut Hermann Rosas Sohn Veit Rosa das Atelierhaus Hermann Rosa, das gemietet werden kann.

Rheinstraße

Die Rheinstraße wurde 1906 nach dem Rhein benannt. Der 1233 Kilometer lange Fluss zählt zu den größten Europas und gilt als eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt.

Die beiden symmetrischen Wohnhauskomplexe Rheinstraße 25/27, Mainzer Straße 1a/3 und Rheinstraße 29/31 wurden 1926/27 von den Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet. Über den Eingängen sind Reliefs angebracht.

Seestraße

Spätestens 1891 wurde die frühere Spitalstraße nach dem → Kleinhesseloher See umbenannt und heißt seither Seestraße.

Kontrast

Das Kleinsthäusl mit der Adresse Seestraße 2 stammt aus der Zeit um 1800. Es sollte wohl um 2017 für einen Neubau abgerissen werden, aber das verhinderte der Denkmalschutz. Nach einem weiteren Besitzerwechsel wurde das sanierte Anwesen in einen viel größeren Neubau mit einbezogen.

Seestraße 2 (Fotos: März 2025)

Palais Crailsheim

Josef Vasek baute 1891/92 das Palais Crailsheim im Stil der Neurenaissance (Seestraße 20). Der Schweifgiebel wurde 1902/03 hinzugefügt, und an der Fassade darunter sieht man einen Merkur aus Bronze. Bauherr und Namensgeber war der Jurist Friedrich Krafft Freiherr von Crailsheim (1841 – 1926), der von 1890 bis 1903 als Vorsitzender des Ministerrates im Königreich Bayern amtierte.

Palais Crailsheim (Fotos: März 2025)

Simmernstraße

Seit 1906 trägt die Simmernstraße in Schwabing den Namen einer Stadt im Hunsrück.

Simmernschule

Nach 1909 von Wilhelm Bertsch (1865 – 1916) vorgelegten Plänen wurde in der Simmernstraße 2 ein Schulgebäude im historisiernden Stil errichtet. Bei der Eröffnung im September 1911 war der Nordflügel noch in Bau.

Thiemestraße

Seit 1919 erinnert die Thiemestraße an Carl Ritter von Thieme (1844 – 1924), der 1880 zu den Gründern der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehörte und deren Geschäfte bis 1922 als Generaldirektor führte. Auch an der Gründung der Allianz war er 1890 beteiligt.

»Die Wasserspenderin«

An der Ecke Thieme-/Königinstraße befindet sich der inzwischen stillgelegte »Quellenbrunnen«. Über dem Becken steht seit 1956 eine von Augustin Lohr (1902 ‒ 1976) geschaffene Bronzefigur: »Die Wasserspenderin«.

»Die Wasserspenderin« (Fotos: August 2024)

Trautenwolfstraße

Die Trautenwolfstraße in Schwabing erinnert an den Glasmaler Egidius Trautenwolf, der im 15. Jahrhundert auch Fenster für die Münchner → Frauenkirche angefertigt hatte.

Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert, die von 1908 bis 1933 in einem gemeinsamen Architekturbüro arbeiteten (»Ed. Herbert & O. O. Kurz«), gestalteten eine Reihe von Wohnhäusern in München, darunter das Gebäude Trautenwolfstraße 6 um 1910 im barockisierenden Jugendstil.

Das neubarocke Mietshaus Trautenwolfstraße 8 (Ecke Kaulbachstraße) wurde um 1900 errichtet.

Tucherpark

Der Architekt Sep Ruf* (1908 – 1982) und der Landschaftsarchitekt Karl Kagerer (1930 – 2015) entwarfen Ende der Sechzigerjahre den Tucherpark. Wo früher eine Getreidemühle stand, wurde das Hilton Hotel mit knapp 500 Zimmern errichtet. In den umliegenden Bürogebäuden gibt es 2900 Arbeitsplätze (Stand 2022). Die Grünflächen dazwischen und entlang es Eisbachs sind als Skulpturengarten angelegt. Die Werke von den Künstlerinnen bzw. Künstlern Octave Galliard-Sansonetti, Lothar Dietz, Toni Stadler, Isamu Noguchi, Bernhard Heiliger, Fritz Koenig, Otto Wesendonck und Elfe Gerhart-Dahlke wurden von der damaligen Bayerischen Vereinsbank erworben, die 1969 im nach ihrem Vorstandssprecher Hans Christoph Freiherr von Tucher (1904 – 1968) benannten Gelände ein Verwaltungsgebäude bauen ließ. Die aktuellen Eigentümer des Tucherparks planen eine Sanierung, Verdichtung und Erweiterung (Stand: Anfang 2025). Aus diesem Grund schloss das Hilton Hotel Ende 2024.

*) Mehr zu Sep Ruf im Album über Architekten

Bernhard Heiliger (1915 ‒ 1995) absolvierte 1930 bis 1933 eine Ausbildung zum Steinbildhauer, anschließend besuchte er bis 1936 die Stettiner Werkschule für Gestaltende Arbeiten, wo der Bildhauer Kurt Schwerdtfeger (1897 ‒ 1966) sein Lehrer war. 1938 bis 1941 studierte Bernhard Heiliger an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ er sich als freischaffender Bildhauer in Berlin nieder, und 1949 erhielt er eine Professur an der Hochschule der Künste Berlin, die er bis 1986 ausübte. Einer seiner Meisterschüler war Otto Wesendonck (*1939). Der hatte 1957 bis 1960 die Folkwang Hochschule in Essen besucht und studierte anschließend bis 1967 an der Hochschule (seit 2001: Universität) der Künste Berlin. Im Tucherpark befindet sich Bernhard Heiligers »Zeichen 74« und Otto Wesendoncks Ying-Yang-Brunnen.

Isamu Noguchi (1904 – 1988), der in Los Angeles geborene Sohn einer amerikanischen Schriftstellerin und eines japanischen Dichters, studierte 1923 bis 1926 an der Columbia University und an der Leonardo da Vinci Art School in New York.

An den Bildhauer Fritz Koenig* (1924 – 2017), dessen »Große Kugelkaryatide N. Y.« (heute: »The Sphere« bzw. »9/11«) vor dem World Trade Center in New York weltberühmt ist, erinnern in München mehrere Kunstwerke im öffentlichen Raum, darunter die »Große Torfigur 1985« im Tucherpark. ‒ Die Windhunde wurden 1897 von dem französischen Künstler und Bildhauer Octave Galliard-Sansonetti* (1865 – 1924) gechaffen. ‒ Toni Stadler* (1888 ‒ 1982) schuf 1964 die Figur »Große Liegende Ägäis«, offenbar in mehreren Exemplaren. Eines davon ist im Seerosenteich des Tucherparks zu finden.

*) Mehr zu Octave Galliard-Sansonetti, Fritz Koenig und Toni Stadler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Lothar Dietz* (1896 – 1976) modellierte die 1953 von der Kunstgießerei Hans Mayr in München gegossene Figurengruppe eines Knaben mit Schwan, die wohl ursprünglich in der Hypopassage (Theatinerstraße) enthüllt wurde, inzwischen jedoch im Tucherpark zu finden ist.

*) Mehr zu Lothar Dietz in den Alben über Kunst im öffentlichen Raum und Brunnen

Ungererstraße

Der Erfinder und Ingenieur August Ungerer jun. (1860 – 1921) nahm 1886 auf einer 776 Meter langen Strecke zu seinem Schuller- bzw. Würmbad am Würmkanal die erste elektrische Bahn in München – die dritte in Deutschland – in Betrieb. Sie fuhr neun Jahre lang. Sein Freibad schenkte er 1911 der Stadt München. Heute trägt es ebenso wie die Ungererstraße seinen Namen.

Streetart

Statt Martin Blumöhr mit der Ausmalung der Fußgängerunterführung der Ungererstraße vor der → Erlöserkirche in Schwabing zu beauftragen, wie 2016 manche vorschlugen, übergab der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann das Projekt Jugendlichen der Freizeitstätte am Biederstein. Was damals an Streetart entstand, ist inzwischen größtenteils überschmiert.

Erlöserkirche in Schwabing

Nach dem Vorbild der von Gabriel von Seidl* gestalteten → St.-Anna-Kirche im Lehel entwarf Theodor Fischer* 1897 die evangelisch-lutherische Erlöserkirche. Dabei mischte er Jugendstil und Historismus. 1900 wurde der Grundstein in Schwabing gelegt. Die Bauleitung übernahm der Architekt Georg Lindner; mit der Ausführung wurde die Firma Alois Ansprenger beauftragt. Als Bildhauer wirkte Ernst Neumeister mit, Josef Hellich schuf die Dekorationsmalereien, und für die Glasgemälde war das Unternehmen von August Schmidt in Bamberg zuständig. Die Kirchweihe fand 1901 statt.

Theodor Fischer gestaltete 1901 die verschiedenen Jugendstil-Kapitelle.

1904 malte Linda Kögel (1861 – 1940) das Apsis-Fresko »Das Leben der Gemeinde unter dem Schutz des Erhöhten«. 1938 dachte man darüber nach, es durch ein Mosaik zu ersetzen, aber stattdessen wurde das Wandbild übertüncht. Die heutige Rekonstruktion entstand in den Sechziger- und Siebzigerjahren.

*) Mehr zu Theodor Fischer und Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Ungererstraße 34

Das Mietshaus Ungererstraße 34 wurde um 1910 im historisierenden Stil errichtet.

»Sonnengott« vor dem »Fuchsbau«

Zwischen Germania-, Fuchs- und Ungererstraße (19) errichtete die Deutsche Wohnbau (DEBA) 1972/73 nach Plänen des Architekten Wilhelm Steinel das nach einer der angrenzenden Straßen als »Fuchsbau« bezeichnete Wohn- und Geschäftshaus im Stil des Brutalismus (Béton Brut). Die 239 Wohnungen verteilen sich auf neun Etagen.

Davor steht eine 1968 bis 1973 geformte Steinplastik des ungarisch-französischen Bildhauers László Szabó (1917 – 1984) mit dem Titel »Sonnengott«.

Ungererstraße 56/58

Die Mietshäuser Ungererstraße 56 und 58 wurden um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance gebaut.

An der Fassade des um 1900 im Sti der Deutschen Renaissance errichteten Eckhauses Ungererstraße 56 / Dietlindenstraße fällt eine Hausmadonna auf.

Griechisch-Orthodoxe Allerheiligenkirche

1929 wurde mit dem Bau der römisch-katholischen Allerseelenkirche nach Plänen des Architekten Richard Steidle (1881 – 1958) begonnen, aber die Nationalsozialisten verhinderten die Ausführung der in einer zweiten Bauphase vorgesehenen Oberkirche.

In den Achtzigerjahren durfte die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland die Kirche in Schwabing nutzen. 1993 wurde die Allerseelenkirche fast ganz abgerissen, um Platz für den Neubau einer Kirche nach Entwürfen des Architekten und Bauunternehmers Robert Brannekämper zu schaffen. Die 1993 bis 1995 unter Einbeziehung alter Mauern errichtete Kirche heißt nun nicht mehr Allerseelen- sondern Allerheiligenkirche. Die Ikonostase wurde aus Eichenholz geschnitzt. Christofanis Voutsinas bemalte in seiner Werkstatt in Thessaloniki Leinwände, mit denen er dann die Wände der Allerheiligenkirche in Schwabing beklebte. Nur die großen Fresken entstanden direkt in der Kirche. 2009 überließ die Erzdiözese München und Freising, die den Kirchenbau für orthodoxe Christen größtenteils finanziert hatte, die Allerheiligenkirche in der Ungererstraße 131 der Griechisch-Orthodoxe Metropolie.

Turm der Griechisch-Orthodoxen Allerheiligenkirche, links: hinter dem Bürogebäude Ungererstraße 129 (Fotos: Juni 2025)

Nordfriedhof

Die Bebauung des 1884 von der bis 1890 selbstständigen Gemeinde Schwabing eröffneten Friedhofs entstand 1896 bis 1899 nach Plänen des Architekten Hans Grässel* (1860 – 1939). Bemerkenswert ist vor allem die Aussegnungshalle im frühchristlichen Stil. Thomas Mann erwähnt sie in seiner Novelle »Der Tod in Venedig« und bezeichnet die beiden Sphingen vor dem Westportal als »apokalyptische Tiere«. Die Sphingen wurden um 1960 unter ungeklärten Umständen abtransportiert, aber 2018 beschloss der Münchner Stadtrat, sie zu rekonstruieren, und 2019 konnte die erste Sphinx wieder aufgestellt werden. Die originalgetreue Rekonstruktion aus Kelheimer Kalkstein wurde unter Leitung des Münchner Bildhauerpaars Barbara Oppenrieder und Wolfgang Gottschalk vom Landesinnungsverband der Steinmetze und den Meisterschülern der Fachschule für Steintechnik/Meisterschule geschaffen. Die zweite Sphinx kam im folgenden Jahr dazu.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Karl Ernst Tielebier-Langenscheidt (1921 – 2025), ein Urenkel des Verlagsgründers Gustav Langenscheid, und seine Ehefrau Renate (1936 – 2017) sind auf dem Nordfriedhof bestattet. Auf seinen Geburtsort Berlin verweisen die Inschrift »München – Berlin 570 km« und die ungewöhnliche Grabfigur, ein Berliner Bär.

Grabstätte Tielebier-Langenscheidt / Brunnenfiguren (Fotos: Dezember 2025)

Umgebauter Hochbunker, Tony Cragg: »Discussion«

2013 baute der Immobilienentwickler Stefan Höglmaier (*1974) den 1942/43 errichteten Hochbunker an der Ungererstraße 158 in ein siebenstöckiges Wohnhaus mit bodentiefen Fenstern in den dicken Betonwänden um. Das Bauwerk steht unter Denkmalschutz.

Vor dem Hochbunker an der Ecke Crailsheim-/Ungererstraße fällt ein Kunstwerk aus rot lackierter Bronze auf. Tony Cragg (*1949) schuf es 2005 und betitelte es mit »Discussion«. Wer genau hinschaut, erkennt an beiden Enden menschliche Köpfe.

Umgebauter Hochbunker, Tony Cragg: »Discussion« (Fotos: Juni 2025)

Wedekindplatz

Frank Wedekind (1864 – 1918) kam 1889 nach München und ließ sich hier 1896 nieder. Er gehörte zu den Gründern der Satirezeitschrift »Simplicissimus«. Als gesellschaftskritischer Dramatiker bereitete er das anti-illusionistische Theater vor. Zugleich war er Kabarettist und Schauspieler, Dichter und Schriftsteller. Seine Tragödie »Lulu« (1913) wurde mehrmals verfilmt, und Alban Berg ließ sich davon zu einer unvollendet hinterlassenen Oper inspirieren. Seit 1959 trägt der Wedekindplatz in Schwabing den Namen des Dramatikers.

Wedekindbrunnen

Auf dem Wedekindplatz in Schwabing steht seit 1959 auch ein Wedekindbrunnen aus fränkischem Muschelkalk. Als Brunnenfigur wählte der Bildhauer Ferdinand Filler (1902 ‒ 1977) die Königstochter Alma aus Frank Wedekinds 1902 uraufgeführtem Schauspiel »König Nicolo oder So ist das Leben«.

Werneckstraße

Reinhard Freiherr von Werneck (1757 – 1842) ließ 1790 im Englischen Garten den → Chinesischen Turm errichten und legte 1800 den → Kleinhesseloher See an. 1890/91 wurde die damalige Schloß-Straße in Schwabing nach ihm umbenannt.

Schloss Suresnes

Das Barockschloss Suresnes wurde 1715 bis 1718 von Johann Baptist Gunetzrhainer nach dem Vorbild des Château de Suresnes bei Paris für Franz von Wilhelm errichtet, den Kabinettssekretär des Kurfürsten Max II. Emanuel. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten dort vorübergehend Künstler wie die Bildhauerin Elisabet Ney und der Maler Paul Klee. Hans Reichel versteckte in seiner Atelierswohnung im Schloss Suresnes Ernst Toller, bis dieser nach einer Denunziation am 4. Juni 1919 festgenommen wurde.

1937 erwarb das Erzbistum München und Freising das Schloss Suresnes (»Werneck-Schlössl«). Das Anwesen gehört seit 1967 zur Katholischen Akademie in Bayern.

Über Kunstwerke im Schlosspark: Katholische Akademie in Bayern

Literatur:

. Michael Stephan und Willibald Karl: Schwabing. Zeitreise ins alte München (München 2014)