Schloss Nymphenburg: Museen

Museen im Schloss Nymphenburg

Der Schlosspark Nymphenburg ist frei zugängig. Aber es gibt in der Anlage auch einige Museen, für die Eintritt bezahlt werden muss. So kann das Innere des Schlosses besichtigt werden: Schlossmuseum. In der historischen »Leibpferd-Stallung« in den südlichen Kavaliersgebäuden des Schlosses Nymphenburg befinden sich das Marstall-Museum und das Museum »Nymphenburger Porzellan«. Im Nordflügel lädt das Museum »Mensch und Natur« zu einem Besuch ein. Darüber hinaus sind im Schlosspark die Magdalenenklause und die drei Parkburgen zu besichtigen.

Schloss Nymphenburg (Schlossmuseum)

Baugeschichte

Der bayrische Kurfürst Ferdinand Maria erwarb ab 1663 ein Areal östlich des → Schlosses Blutenburg und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »borgo delle nimfe« (Nymphenburg) gab. Es war ein Geschenk für sie, weil sie einen Thronfolger geboren hatte.

Von Amedeo Castellamonte (1613 – 1683), dem Architekten des piemontesischen Jagdschlosses Venaria Reale, das als Vorbild diente, stammten die ursprünglichen Entwürfe für das kubische Schloss. Die Planung übernahm zunächst Agostino Barelli*, der Architekt der Münchner Theatinerkirche, und die Bauleitung oblag dem Hofbaumeister Marx (Markus) Schinnagl, bis er von Lorenzo Perti abgelöst wurde.

1675 begann Andreas Römer mit der Stukkierung dere Räume.

Unter Kurfürst Max II. Emanuel wurde 1701 der Grundstein für die Erweiterung des Anwesens zur barocken Schlossanlage durch Enrico Zuccalli* und Giovanni Antonio Viscardi* gelegt. Bis 1704 bauten sie die beiden Galerien neben dem Hauptschloss und die Pavillons. Der Hofbaumeister Joseph Effner* gestaltete 1716 bis 1719 die Fassaden des Haupttrakts nach französischem Vorbild um. Und im 19. Jahrhundert gab zunächst König Maximilian I. Joseph Umgestaltungen in Auftrag, dann arbeitete Leo von Klenze* für König Ludwig I. weiter an Schloss Nymphenburg.

*) Mehr zu Agostino Barelli, Joseph Effner, Leo von Klenze, Giovanni Antonio Viscardi und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Nördliches Salettl

Das Deckengemälde im nördlichen Salettl zeigt Ceres, die Göttin des Ackerbaus. Der Venezianer Antonio Zanchi malte es um 1675. An einer Wand ist Therese Kunigunde porträtiert, eine Tochter des polnischen Königs Johann III. Sobieski, die der bayrische Kurfürst Max Emanuel 1695 in zweiter Ehe geheiratet hatte.

Deckengemälde von Antonio Zanchi / Therese Kunigunde (Fotos: Oktober 2023)

Karl-Theodor-Zimmer

Karl Philipp Theodor war ab 1742 als Karl IV. Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz sowie Herzog von Jülich-Berg und von 1777 an als Karl II. zugleich Kurfürst von Bayern. Das Karl-Theodor-Zimmer wird von einem Porträt des Kurfürsten als Großmeister des Georgiritterordens in der Pose des erfolgreichen Feldherrn dominiert.

Appartement-Vorzimmer und -Schlafzimmer des Kurfürsten

Die Wandbespannung aus dreifarbigen Seidebrokatell im nördlichen Appartement-Vorzimmer des Kurfürsten wurde 2014 rekonstruiert. Der flämische Maler Peter Jakob Horemans gestaltete 1761 das große Gemälde im nördlichen Appartement-Schlafzimmer des Kurfürsten. Es zeigt die kurbayrische und kursächsische Familie. Daneben hängen sechs Bildnisse französischer Hofdamen aus der Zeit Max Emanuels.

Südliches Salettl

Das südliche Salettl im Schloss Nymphenburg diente als Vorsaal zum Appartement der Kurfürstin Henriette Adelaide. Auf dem 1673 bis 1675 von Antonio Triva gemalten Deckenbild ist die Quellnymphe Arethusa dargestellt. Kurfürst Max III. Joseph ließ den Saal 1766 umgestalten und dabei Porträts seiner Eltern anbringen. Das waren der österreichische Kaiser Karl VII. und Maria Amalie, die Tochter Kaiser Josephs I.

Schönheitengalerie König Ludwigs I.

Der Hofmaler Joseph Karl Stieler (1781 – 1858) porträtierte 1827 bis 1850 im Auftrag König Ludwigs I. 36 Schönheiten. Nach Stielers Tod fügte dessen Schüler Friedrich Dürck noch zwei hinzu: Carlotta von Breidbach-Bürresheim und Anna Greiner.

Als »schöne Münchnerin« gilt vor allem Helene Sedlmayr (1813 – 1898), die Tochter eines Schuhmachers im Chiemgau, die 1830 nach München kam und dann als Dienstbotin für den Betreiber eines Spielzeuggeschäfts an der Brienner Straße arbeitete. Als sie von Königin Therese bestellte Spielwaren ins Schloss Nymphenburg lieferte, fiel sie König Ludwig I. auf. Der beauftragte Joseph Stieler, die 17-Jährige zu malen und besorgte ihr für diesen Zweck eine Altmünchner Tracht. Helene Sedlmayr durfte sich daraufhin etwas wünschen und bekam eine Heiratserlaubnis, wobei sich der König ein Mitspracherecht bei der Wahl des Bräutigams vorbehielt. Mit seinem Segen heiratete sie 1834 den königlichen Kammerdiener Hermes Miller (1804 – 1871) – und brachte im Lauf der Jahre eine Tochter und neun Söhne zur Welt.

Schlaf- und Audienzzimmer der Königin

Das bayrische Kronprinzenpaar Maximilian und Marie von Preußen zog 1842 ins Schloss Nymphenburg. In ihrem Schlafzimmer dort brachte die 19-jährige Hohenzollern-Prinzessin am 25. August 1845 den späteren König Ludwig II. zur Welt.

Der Hofarchitekt Andreas Gärtner gestaltete das Audienzzimmer Königin Karolines (1776 – 1841) 1806 klassizistisch. Friederike Karoline Wilhelmine von Baden hatte 1797 den 20 Jahre älteren verwitweten Wittelsbacher Herzog Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken geheiratet und wurde an seiner Seite 1799 zunächst Kurfürstin von Pfalz-Bayern und 1806 Königin von Bayern.

Arbeitszimmer der Königin

Die Wandbespannung des Arbeitszimmers der Königin Karoline im Empire-Stil wurde um 1808 von der Seidenmanufaktur Camille Pernon in Lyon hergestellt. Nachdem im Fundus der Tapeziererwerkstatt der Schlösserverwaltung Fragmente dieser ursprünglichen Wandbespannung entdeckt worden waren, konnten in einem Textilarchiv Originalmuster des Damasts und der Bordüren aufgespürt werden. So war es möglich, bei der Restaurierung des Raumes 2020 die Wandbespannung aus blauem Seidendamast mit ungewöhnlichem Sonnenblumendekor und orangegelben Bordüren fadengetreu nachzuweben.

Festsaal

Der aus der ersten Bauzeit des Schlosses Nymphenburg stammende Steinerne Saal (Festsaal) im Mittelpavillon wurde 1755 bis 1758 von François de Cuvilliés dem Älteren* (1695 – 1768) für den Kurfürsten Max III. Joseph im Rokoko-Stil umgestaltet. Johann Baptist Zimmermann* (1680 – 1758) schuf den von Stukkaturen eingefassten Freskenzyklus. Sein Deckengemälde stellt den olympischen Götterhimmel dar. Dieser zentrale Saal des Schlosses Nymphenburg blieb im damals geschaffenen Zustand original erhalten.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

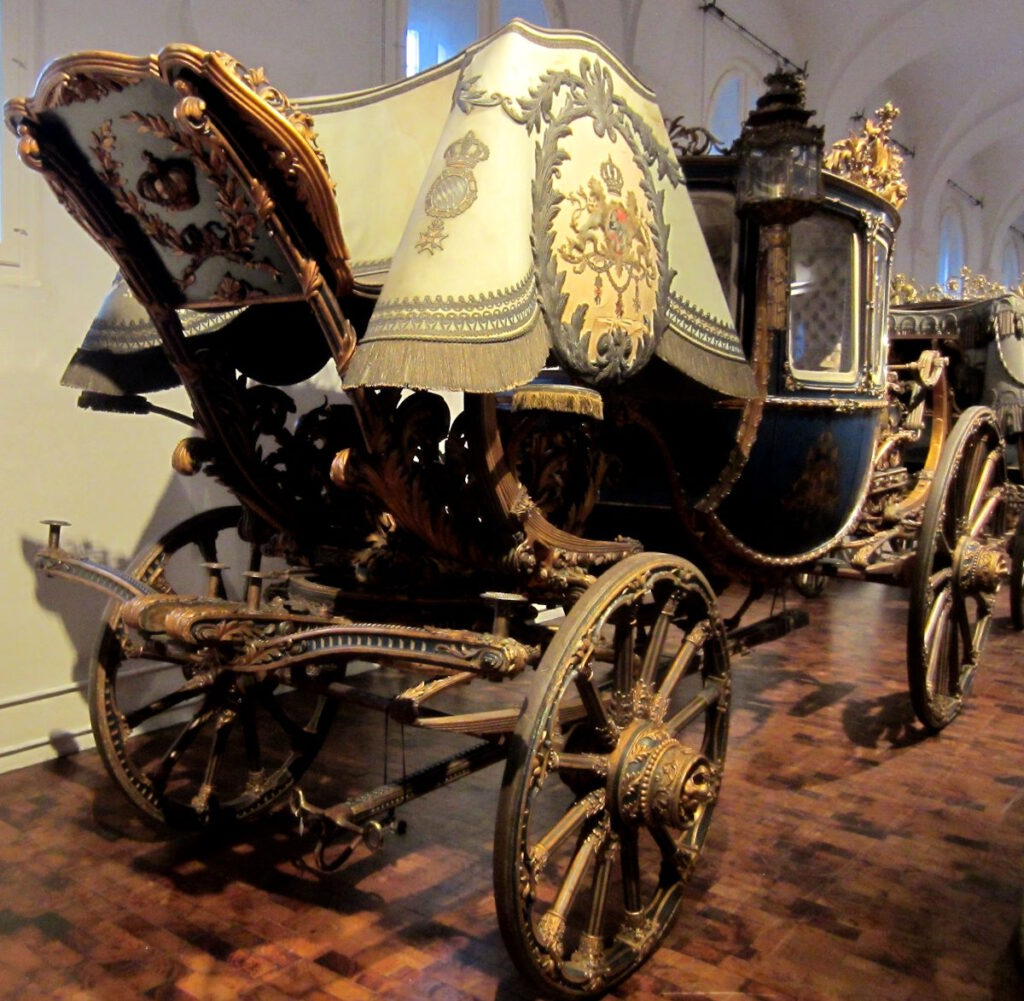

Schloss Nymphenburg: Marstallmuseum

Der Fuhrpark der Wittelsbacher wurde ab 1923 in der ehemaligen Hofreitschule am Marstallplatz ausgestellt. Im Zweiten Weltkrieg lagerte man die Sammlung ins Schloss Nymphenburg aus, und in den ehemaligen unter Kurfürst Karl Albrecht 1740 gebauten Stallungen wurde 1952 das Marstallmuseum eröffnet. Mit Bildern und Reitzubehör sowie mehr als 40 repräsentativen Kutschen und Schlitten zeigt es die Geschichte des Marstalls von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert.

Beim ältesten Fahrzeug des Marstallmuseums handelt es sich um eine zweieinhalb Meter lange Kinder-Kalesche, die vermutlich 1697/98 für Kurprinz Joseph Ferdinand von Bayern angeschafft wurde, der 1699 im Alter von sechs Jahren starb.

Den Rennschlitten mit der Figur der Jagdgöttin Diana fertigte die Werkstatt des Münchner Rokoko-Bildhauers Johann Baptist Straub (1704 – 1784) um 1740 im Auftrag des Kurfürsten Karl Albrecht von Bayern an.

Der Wittelsbacher Karl Albrecht von Bayern (1697 – 1745) regierte 1726 bis 1745 als Kurfürst und Herzog von Bayern und war 1741 bis 1743 König von Böhmen. In Österreich konnte er sich zwar nicht gegen Maria Theresia durchsetzen, aber 1742 wurde er als Karl VII. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Sein 1721/22 in Paris gebauter Krönungswagen, eine prachtvolle Karosse im Rokoko-Stil, gilt als Glanzlicht des Marstallmuseums.

Zwei Jahre lang arbeitete der kurfürstliche Obertapezierer François Carée 1737/38 an dem Gala-Schlittengeläut mit Masken aus Goldfäden und 426 vergoldeten Messingschellen für Karl Albrecht von Bayern.

Der Rokoko-Tragsessel in Silber und Blau, den Hausfarben der Wittelsbacher, wurde um 1747 für Maria Anna Sophie von Sachsen angefertigt, die im Juli 1747 den bayrischen Kurfürsten Max III. Joseph geheiratet hatte. Bemerkenswert ist die Streumetalltechnik mit polierten Zinnpartikeln.

Die um 1750 in Paris gebaute Gala-Berline stammt aus dem Besitz des pfalz-bayerischen Kurfürsten Karl Theodor (1724 – 1799). Die Gemälde wurden 1758 angebracht.

Nach der Erhebung Bayerns zum Königreich am 1. Januar 1806 gab König Max I. Joseph einen Krönungswagen in Auftrag, eine 5,66 Meter lange prunkvolle Berline im spätklassizistischen Stil. Der Münchner Wagenbaumeister Johann Christian Ginzrot lieferte den Entwurf, und die Ausführung erfolgte 1813 durch den Hofwagenbauer Georg Lankesperger. Die vier Eckfiguren symbolisieren die Herrschertugenden Weisheit, Stärke, Wohlstand und Gerechtigkeit. 1818 ließ König Max I. Joseph – ebenfalls von Georg Lankesperger – einen zweiten, sehr ähnlichen Krönungswagen bauen.

Der königliche Hofwagenfabrikant Franz Paul Gmelch der Ältere baute um 1861 für König Max II. ein Gala-Coupé.

Nach einem Entwurf von Franz von Seitz (1817 – 1883) fertigte vermutlich der Münchner Gold- und Silberschmied Ferdinand Harrach (1821 – 1898) um 1882 für König Ludwig II. das Modell eines Puttenschlittens an. Es ruht auf einem Alabaster-Sockel und besteht aus Email, vergoldeter Bronze und anderen Materialien.

König Ludwig II. ließ 1875 bzw. 1881 vom Hofwagenfabrikanten Johann Michael Mayer zwei Nymphenschlitten nach Entwürfen von Franz von Seitz bzw. Syrius Eberle anfertigen.

Die königlichen Hofwagenfabrikanten Franz Paul Gmelch und Johann Michael Mayer bauten für König Ludwig II. 1870/71 den sog. Neuen Galawagen nach Entwürfen des Künstlers und Hoftheaterdirektors Franz von Seitz (1817 – 1883). Das Gemälde an der Tür stellt die Schlacht bei Fontenai vom 11. Mai 1745 dar.

1878/79 baute Johann Michael Mayer für König Ludwig II. auch den sog. Kleinen Galawagen nach Entwürfen von Franz von Seitz‘ Sohn Rudolf (1842 – 1910). Syrius Eberl oblagen die Bildhauerarbeiten, die Gemälde stammen von Rudolf von Seitz, August Holmberger und Heinrich Pechmann. Der sechsspännig gefahrene Wagen konnte als Kutsche, aber auch als Schlitten genutzt werden, und für Ausfahrten bei Dunkelheit verfügte das Gefährt über eine Batterie für die Laternen. Das seit 1984 im Marstallmuseum zu sehende Exponat wurde 2017 renoviert.

Die um 1880 angefertigte Mähnenschabracke gehörte zum Fronleichnams-Geschirr für das Gala-Stadt-Coupé, den sog. Fronleichnamswagen König Ludwigs II., den der Hofwagenfabrikant Johann Michael Mayer 1879/80 nach einem Entwurf des Kunstmalers Mathias Werkmeister baute.

Museum »Nymphenburger Porzellan«

Im Obergeschoss des Marstallmuseums befindet sich das Museum »Nymphenburger Porzellan« mit der Sammlung Bäuml. Unter der Leitung des aus Toužim (Theusing) in Tschechien stammenden Albert Bäuml (1855 – 1929) blühte die 1747 von Kurfürst Max III. Joseph im Paulanergarten zu Neudeck in der Au gegründete, 1761 nach Nymphenburg verlegte und inzwischen heruntergewirtschaftete Nymphenburger Porzellanmanufaktur ab 1888 wieder auf.

In einer Vitrine sind 18 Teile aus einem 1792 bis 1795 von der Porzellan Manufaktur Nymphenburg nach Modellen von Dominikus Auliczek für Kurfürst Karl Theodor hergestellten Speiseservices mit klassizistischem Perl-Dekor ausgestellt. Ungewöhnlich ist nicht zuletzt die zwölfeckige Form.

Joseph Wackerle (1880 – 1959) war Medailleur und Bildhauer. Von 1905 an arbeitete er ein halbes Jahrhundert lang mit der Porzellan Manufaktur Nymphenburg zusammen, und 1937 gestaltete er mit Oswald Bieber den → Neptunbrunnen im → Alten Botanischen Garten.

Der Pfau wurde nach einem Entwurf des Tierbildhauers und Porzellanbildners Theodor Kärner (1884 – 1966) aus dem Jahr 1905 gestaltet und 1921 von Robert Böck bemalt.

Der böhmisch-stämmige Bildhauer Dominik Auliczek (1734 – 1804) war Inspektor der Nymphenburger Porzellanmanufaktur und schuf als Hofbildhauer Statuen für den Nymphenburger Park.

Franz Anton Bustelli (1723 – 1763) gilt neben Johann Joachim Kändler als der bedeutendste Porzellankünstler des Rokoko.

Museum »Mensch und Natur«

Das Museum

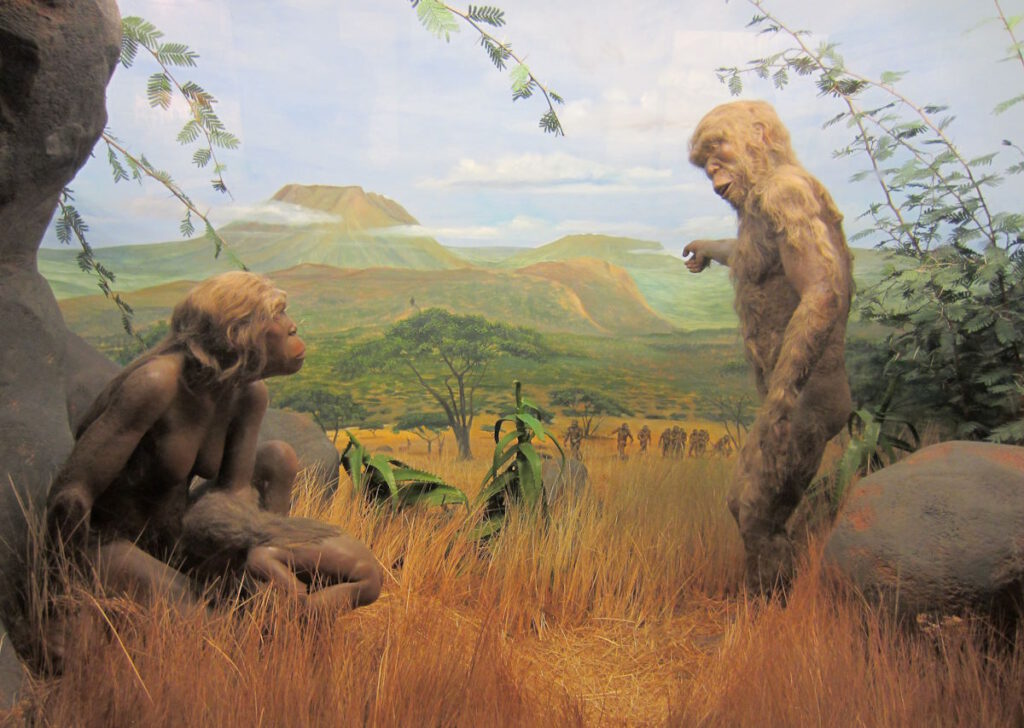

Das 1990 im Schloss Nymphenburg eröffnete Naturkundemuseum »Mensch und Natur«, ein Museum der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, veranschaulicht die Entstehung des Sonnensystems, die Entwicklung der Erde und des Lebens ebenso wie die menschliche Anatomie. Thematisiert werden auch Fragen der Ernährung und des Umweltschutzes.

Der Freistaat Bayern beschloss 2014, das Museum »Mensch und Natur« unter dem Namen »Biotopia. Naturkundemuseum Bayern« in einem vom Architekten Volker Staab entworfenen Neubau von 2500 auf mehr als 7000 m² Ausstellungsfläche zu erweitern. Die Eröffnung ist für 2028 geplant.

Unruhiger Planet Erde

Die Erde wird unablässig durch Vulkanismus, Erdbeben und die Verschiebung der Kontinente, aber auch durch Wind und Wetter umgeformt.

Bunte Welt der Minerale

Geschichte des Lebens

Vor vier Milliarden Jahren bildeten sich in den Ur-Ozeanen komplexe Biomoleküle und erste organische Zellen. Die Ausstellung veranschaulicht die Geschichte bis zu den ersten Entwicklungsstufen des Menschen wie dem Homo rudolfensis, der vor zwei Millionen Jahren in Ostafrika lebte.

Vor 275 Millionen Jahren verloren Amphibien, Schachtelhalm- und Bärlappbäume an Bedeutung, während sich Reptilien und nacktsamige Pflanzen wie Nadelbäume ausbreiteten.

»JJ1« bzw. »Bruno«

Seit einem 1835 in Bayern geschossenen Braunbären gab es in Bayern keine Bären mehr, bis 2006 ein zwei Jahre alter Braunbär aus Italien und Österreich über die Grenze kam: »JJ1« bzw. »Bruno«. Weil er Nutztiere riss und Bienenstöcke plünderte, bezeichnete Ministerpräsident Edmund Steuber ihn als »Problembären«, und am 26. Juni 2006 wurde der nahe der Rotwand erlegt. »Bruno« ist seit 2008 im Museum »Mensch und Natur« ausgestellt.

Nerven und Gehirn

Ein Saal im Museum »Mensch und Natur« wird von einem Modell des menschlichen Gehirns dominiert. Durch Knopfdruck lassen sich Zentren der Bewegungssteuerung sowie Hör, Seh- und Sprachzentren zum Leuchten bringen.

Mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Schlösserverwaltung