München: Englischer Garten

Die Geschichte des Englischen Gartens

Auf Anregung des in Massachusetts geborenen bayrischen Kriegsministers Benjamin Thompson – ab 1792: Reichsgraf von Rumford – ordnete Kurfürst Karl Theodor im Februar 1789 die Anlage von Militärgärten in bayrischen Garnisonsstädten an. In München wurde damit im Juli 1789 begonnen, und im folgenden Monat beschloss Karl Theodor, einen Park anzulegen, der »dem ganzen Volke zugute kommen« sollte.

Der Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell (1750 ‒ 1823; geadelt: 1808) orientierte sich bei der Gestaltung nicht an geometrischen Barockgärten, sondern an der Natur (Landschaftsgarten). Im Mai 1790 unternahm der Kurfürst eine erste Besichtigungsfahrt, und im Frühjahr 1792 wurde der »Theodorpark« ‒ heute: Englischer Garten ‒ für die Allgemeinheit geöffnet.

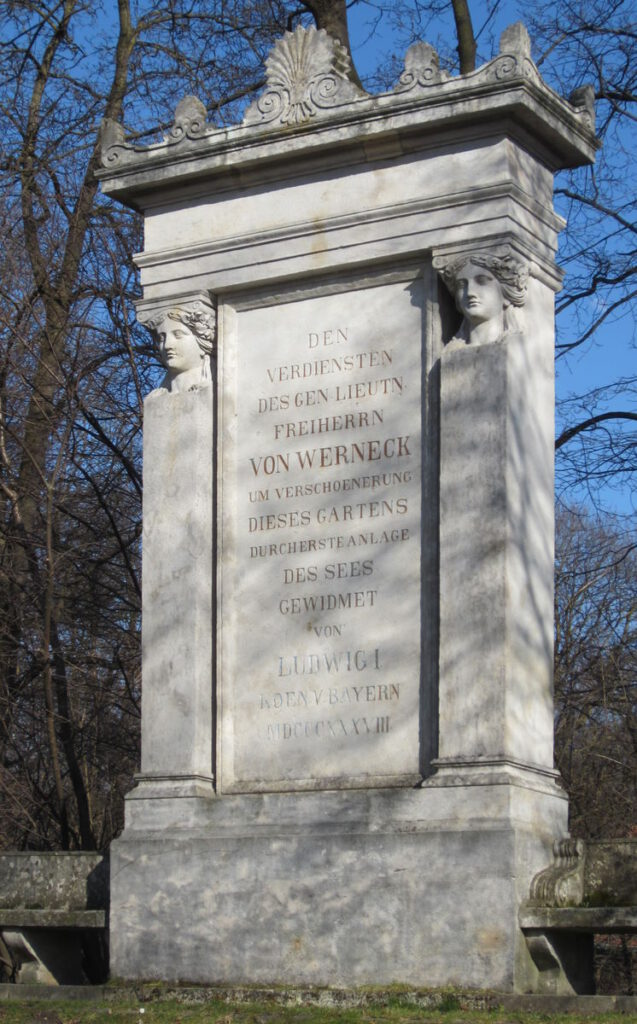

Oberst Reinhard Freiherr von Werneck (1757 – 1842), der den Grafen Rumford 1797 bzw. 1799 als Direktor des Englischen Gartens in München ablöste, erweiterte den Park 1800 nach Norden, bis Friedrich Ludwig von Sckell ‒ der als Gartenbaudirektor für die Rheinpfalz und Bayern aus der Ferne für den Englischen Garten zuständig war ‒ 1804 Hofgartenintendant in München wurde und die direkte Verantwortung für den Englischen Garten übernahm, der bis dahin einer eigenen Direktion unterstanden hatte.

König Maximilian II. scheiterte mit seinem Bestreben, den Englischen Garten unter Einbeziehung der Hirschau mit den Maximiliansanlagen zu verbinden, weil die Tivoli-Kunstmühle am Eisbach (heute: → Tucherpark) und das Eisenwerk Hirschau (Lokomotiven- und Maschinenfabrik J. A. Maffei) im Weg standen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es Rudolf Esterer (1879 – 1965) als Präsidenten der Bayerischen Schlösserverwaltung, den Englischen Garten zwischen der heutigen John-F.-Kennedy-Brücke und dem → Stauwehr Oberföhring bis an die Isar zu erweitern.

Heute ist der seit dem Bau des Isarrings Mitte der Sechzigerjahre in einen Süd- und einen Nordteil geteilte Englische Garten eine der größten innerstädtischen Parkanlagen der Welt. Er übertrifft sowohl den Hyde Park in London als auch den Central Park in New York. Und der Englische Garten geht auch noch im Süden in den → Hofgarten und den → Dichtergarten über. Damit bildet der Englische Garten eine »Grüne Lunge«.

Die Gesamtlänge der Wege durch die Gehölz-, Wiesen- und Wasserflächen des Englischen Gartens beträgt knapp 80 Kilometer. Mehr als hundert Brücken ermöglichen das Überqueren der Bäche. Pro Jahr werden fünf Millionen Menschen im Englischen Garten gezählt. Sie hinterlassen 120 Tonnen Müll. Der Aufwand für die Parkpflege ist enorm (mehr als 2,5 Millionen €/Jahr), aber der Wert dieser beispiellosen Grünanlage als leicht erreichbares Erholungsgebiet in der Stadt lässt sich gar nicht schätzen.

Der Südteil des Englischen Gartens

Der Südteil des Englischen Gartens liegt je zur Hälfte in den Münchner Stadtteilen Lehel und Schwabing.

Rumford-Denkmal

Nach einem Entwurf von Franz Jakob Schwanthaler* (1760 – 1820) wurde 1795/96 in der südöstlichen Ecke des Englischen Gartens, Am Hirschanger, ein Denkmal für den Reichsgrafen von Rumford aufgestellt. Es zeigt auf der einen Seite den Reichsgrafen von Rumford, auf der anderen Bavaria mit Abundantia, der römische Göttin des Überflusses (Füllhorn).Wenige Meter davon entfernt errichtete Richard Schachner (1873 – 1936) 1904 eine öffentliche Bedürfnisanstadt. Die wurde 2011 zum Kiosk umgebaut (»Fräulein Grüneis«).

*) Mehr zu Franz Jakob Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Eisbachwelle / Dianabadschwelle

Der Eisbach ist der stärkste Bach im Englischen Garten, noch vor dem Schwabinger Bach und dem Oberstjägermeisterbach. Er entsteht durch die Zusammenführung des Stadtmühlbaches und des Stadtsägmühlbaches an der Eisbachbrücke in der Prinzregentenstraße und mündet einen halben Kilometer unterhalb der John-F.-Kennedy-Brücke bzw. des Isarrings in den Fluss.

Die Eisbachwelle an der Prinzregentenstraße im Lehel galt als weltweit größte und beste Flusswelle mitten in einer Großstadt. 2010 erwarb die Stadt München das Gelände vom Freistaat Bayern im Tausch gegen ein anderes Grundstück im Englischen Garten, um die ebenso strittigen wie komplizierten Rechtsverhältnisse und Haftungsfragen neu regeln zu können.

Im April 2025 starb eine Surferin an der Eisbachwelle. Ihre Leash hatte sich verhakt und sie unter Wasser gezogen. Erst nach einer halben Stunde war sie von der Feuerwehr befreit worden. Eine Woche später starb sie jedoch im Krankenhaus. Erst nach Monaten durfte an der Eisbachwelle wieder gesurft werden, und bald darauf war erneut Schluss damit, zunächst wegen der Bachauskehr im Sommer. Danach, im Oktober 2025, baute sich die Eisbachwelle nicht mehr auf. Dafür scheint ein Einbau erforderlich zu sein, der jedoch zu Haftungsproblemen führen würde. Ende 2025 ist unklar, ob die Attraktion eine Zukunft hat.

Gesurft wurde auch 750 Meter nordöstlich der Eisbachwelle, an der Dianabadschwelle des Eisbachs (»E2«), aber im Winter 2024/25 ließen die Eigentümer der angrenzenden Immobilie einen neuen Zaun bauen, damit Surferinnen und Surfer nicht länger von der Mauer rechts am Wasser auf ihre Bretter springen können. Auf diese Weise wollten die Anwohner das sie störende Surfen auf der Dianabadschwelle unterbinden. Aber die Stadt München versucht, das Surfen dort weiter zu ermöglichen.

Album: Englischer Garten privat

Bäche im Englischen Garten

Das aus der Isar gespeiste Bachsystem im Englischen Garten wurde in seinen Grundzügen um 1789 vom Gartenbaumeister Friedrich Ludwig von Sckell (1750 – 1823) konzipiert.

Ein beliebtes Fotomotiv ist die 1814 von Friedrich Ludwig von Sckell nach einem Entwurf des Architekten Johann Andreas Gärtner (1744 – 1826) angelegte Kaskade an der Stelle, an der Eisbach und Schwabinger Bach zusammenfließen und sich gleich wieder trennen. Diese modellierte Landschaft entsprach damals dem Naturverständnis der Romantik. Zu finden ist die Kaskade ganz im Süden des Englischen Gartens beim Haus der Kunst, nahe der Eisbachwelle und des Japanischen Teehauses.

Schwäne am Schwabinger Bach

Wo sich der Schwabinger Bach beim Teehaus Kanshoan zu einem Teich weitet, lassen sich immer wieder Schwäne beobachten.

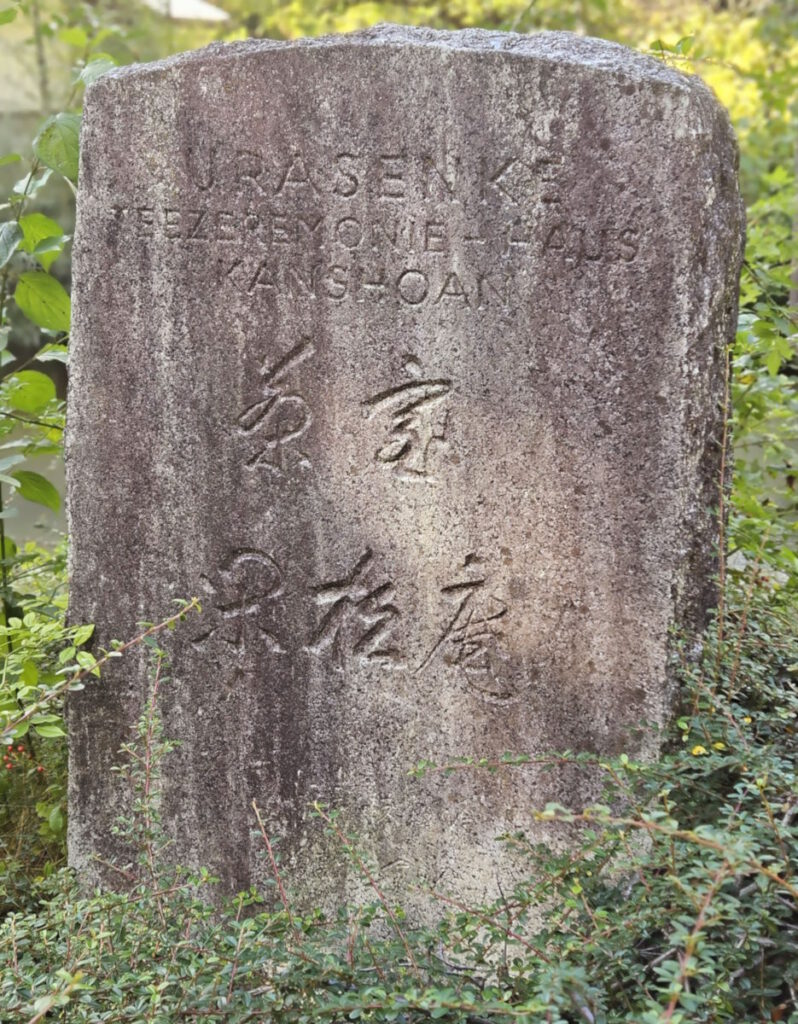

Teehaus Kanshoan

Soshitsu Sen, Großmeister der Urasenke Teeschule in Kyoto, stiftete das Teehaus Kanshoan im Englischen Garten 1972 dem Organisationskomitee für die XX. Olympischen Sommerspiele in München mit der Auflage, dort die japanische Teezeremonie weiterzuführen.

Teehaus Kanshoan (September 2024 / April 2025)

Denkmal Berliner Mauer im Englischen Garten

Der damalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber enthüllte am 2. Oktober 1996 am Rand des Englischen Gartens gegenüber dem US-amerikanischen Generalkonsulat in der Königinstraße 5 ein Betonsegment aus der Berliner Mauer.

Schönfeldwiese / Karl-Theodor-Wiese

2022 begann die Bayerische Schlösserverwaltung mit Tests für die Anlage von Wildblumenwiesen im Englischen Garten. In den beiden folgenden Jahren wurden die Flächen ausgeweitet. Ziel ist es, artenreiche Wiesen wiederzugewinnen, wie sie von Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts im Englischen Garten existierten.

Sobald es halbwegs warm war, tummelten sich in den Siebziger- und Achtzigerjahren Nackte auf der Schönfeld- und der Karl-Theodor-Wiese. Inzwischen wird jedoch kaum noch von dieser Freiheit Gebrauch gemacht.

Blick vom Monopteros (Foto: vor 1985) / Karl-Theodor-Wiese (Foto: August 2023)

Album: Englischer Garten privat

Burgfriedensäule im Englischen Garten

1724 nahm man die Hirschau aus dem Münchner Burgfrieden heraus und überließ das Areal dem Kurfürsten als Jagdrevier.

Unter Burgfriedensäulen versteht man ehemalige Grenzsteine, die den räumlichen Geltungsbereich eines Burgfriedens markierten. Davon existieren nur noch wenige. Von den fünf in München erhaltenen Burgfriedensäulen befinden sich noch zwei am ursprünglichen Ort: im Englischen Garten und bei der Theresienwiese.

Monopteros

1789 errichtete Paul Mayr im damaligen Hirschangerwald einen Monopteros nach Plänen des Ingenieurs Johann Baptist Lechner. Dieser dorische Tempel aus Holz wurde 1838 durch eine Exedra bzw. Steinerne Bank mit der Inschrift »Wo ihr wallet da war sonst Wald nur und Sumpf« nach einem Entwurf von Leo von Klenze* ersetzt.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Einen neuen Monopteros ließ König Ludwig I. 1832 bis 1837 – ebenfalls nach Entwürfen von Leo von Klenze – auf einer aus dem Aushub des → Kleinhesseloher Sees entstandenen Anhöhe errichten. Von dort hat man einen schönen Blick über die Karl-Theodor-Wiese hinweg sowohl zur Frauenkirche als auch zur Theatinerkirche.

Eulentürmchen

Unweit der Mündung des Entenvolierebachs in den Schwabinger Bach befindet sich die Ruine eines kleinen runden Turms, über den nichts weiter als der Name Eulenturm bzw. Eulentürmchen bekannt ist. Weil das Bauwerk auf halber Höhe mit einem Metallrost abgedeckt ist, sieht man nicht, wie tief es ist. Knapp über dem Boden befindet sich ein Ring aus Ziegelsteinen. Auffallend ist nicht zuletzt die betonierte Mini-Schießscharte.

Die Ruine wird sowohl mit dem Maillot-Schlösschen als auch mit dem Zoologischen Garten Benedikt in Verbindung gebracht.

Das Maillot-Schlösschen, eine Villa im Stil der italienischen Renaissance an der damaligen Wiesenstraße (heute: Königinstraße) wurde 1823 vom Architekten und Baubeamten Jean Baptiste Métivier (1781 – 1857) für den bayrischen Kriegsminister Nikolaus von Maillot de la Treille (1774 – 1834) gebaut. 1862 erwarb der Münchner Großhändler Benedikt Benedikt die Immobilie und legte dort den ersten öffentlichen Zoo in München an. Weil er jedoch keine anderen Geldgeber fand, musste er das Projekt 1866/67 aufgeben, und das Areal fiel an die Stadt München, die es einem Unternehmer verpachtete, der vergeblich versuchte, den Tierpark mit einer Gaststätte und Konzerten am Leben zu halten.

Eulentürmchen im Englischen Garten (Fotos: Januar 2025)

Rumfordschlössl

In dem von ihm 1789 bis 1792 angelegten Englischen Garten ließ der bayrische Kriegsminister Sir Benjamin Thompson (1753 – 1814) – ab 1792 Reichsgraf von Rumford – 1790 bis 1792 nach Plänen des Offiziers und Architekten Johann Baptist Lechner (1758 ‒ 1809) ein klassizistisches Offizierskasino bauen. Das Rumfordschlössl unweit des → Chinesischen Turms wurde 1966 vom Kreisjugendring München-Stadt übernommen.

Chinesischer Turm

Der Chinesische Turm im Englischen Garten entstand 1789/80 als Aussichts- und Musikpagode. Joseph Frey (Entwurf) und Johann Baptist Lechner (Bauingenieur) orientierten sich dabei an der Majolika-Pagode in Peking. Solange die Bäume im Englischen Garten noch klein waren, diente das 25 Meter hohe Holzbauwerk als Aussichtsplattform. Eine Phosphorbombe zerstörte es am 13. Juli 1944. Der Architekt Franz Zell leitete 1951/52 die originalgetreue Rekonstruktion.

In der ersten Etage des Chinesischen Turms sitzt des Öfteren eine Musikkapelle, aber für die Öffentlichkeit ist er gesperrt. Am 31. Mai 2023 gab es allerdings für ein paar Minuten die Gelegenheit, den Turm zu besteigen.

Karussell beim Chinesischen Turm

Das 1823 aufgebaute Kinderkarussell beim Chinesischen Turm blieb nicht erhalten. Das existierende stammt aus dem Jahr 1913. Gestaltet, angefertigt und bemalt wurde es von dem Bildhauer Joseph Erlacher und dem Dekorationsmaler August Julier. Vorbild war das 1820 aufgestellte Karussell der »Betz’sche Gastwirtschaft« in der Ismaninger Straße, dessen Teile nach dem Abriss um 1920 ins Münchner Stadtmuseum kamen. Die holzgeschnitzten Biedermeier-Figuren drehen ihre Runden zur Musik einer Drehorgel. Heute erfolgt der Antrieb elektrisch, aber bis 1931 musste die Drehbühne von einem Mann im Keller bewegt werden.

Frühling im Englischen Garten

Sommer und Herbst im Englischen Garten

Kleinhesseloher See

Friedrich Ludwig Sckell verdoppelte 1807 bis 1812 die Größe des 1803 vom damaligen Gartendirektor Reinhard von Werneck angelegten Kleinhesseloher Sees im Englischen Garten. Drei Inseln gibt es im Kleinhesseloher See: Königs-, Kurfürsten- und Regenteninsel.

Denkmäler für Reinhard von Werneck und Friedrich Ludwig von Sckell

Das 1824 vom Bildhauer Ernst von Bandel nach einem Entwurf des Architekten Leo von Klenze* gestaltete Denkmal zur Ehre des Gartengestalters Friedrich Ludwig von Sckell musste 1932 wegen Verwitterung abgetragen werden. Sieben Jahre später wurde es durch die von dem Bildhauer Georg Pezold* geschaffene sechs Meter hohe Säule am Kleinhesseloher See ersetzt.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten und zu Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Der Kleinhesseloher See im Wandel der Jahreszeiten

Kleinhesseloher See, Reiher (Fotos: September 2025)

Seehaus am Kleinhesseloher See

Anstelle eines einfachen Holzhauses aus dem Jahr 1837 am Kleinhesseloher See errichtete man 1882/83 nach einem Entwurf von Gabriel von Seidl* ein größeres Gebäude mit Walmdach, das 1935/36 einem weiteren, von Rudolf Esterer gestalteten Neubau – wiederum aus Holz – weichen musste. Nach dem Zweiten Weltkrieg benutzte die amerikanische Besatzung das Seehaus bis 1955. Weil das bestehende Gebäude 1970 wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, konnte der Gaststättenbetrieb nur in provisorischen Hütten weitergeführt werden. Einen Architekturwettbewerb für den Neubau gewann zwar Alexander von Branca, aber das Projekt wurde nicht realisiert. Erst 1985 errichteten die Architekten Ernst Hürlimann (1921 – 2001) und Ludwig Wiedemann (1939 – 2013) das heutige Seehaus.

Im Gastgarten des Restaurants Seehaus stehen drei 1980 vom Bildhauer Claus Nageler* (1943 – 2017) gestaltete Tierfiguren: ein Pfau, eine Ziege und ein Windhund. (Claus Nageler schuf in München auch die → Pferde am Roßmarkt, den Waller vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum und den → Pumucklbrunnen.)

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten und zu Claus Nageler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Der Nordteil des Englischen Gartens

Der Isarring, ein Teilstück des Mittleren Rings zwischen Schwabing und Bogenhausen, wurde 1966 gebaut – und trennt seither den Englischen Garten in einen Süd- und einen Nordteil.

Das Architektenehepaar Petra Lejeune und Hermann Grub (*1948, *1939) setzt sich seit 2010 dafür ein, diese Teilung durch eine Untertunnelung der Straße zu beseitigen. Der Münchner Stadtrat beschloss zwar 2022, das Projekt nicht weiter zu verfolgen, aber die Initiatoren haben (im Sommer 2025) noch nicht aufgegeben.

Hirschau

Für den nördlichen Teil des Englischen Gartens vom Isarring in Schwabing bis zum Aumeister in Freimann existiert auch die Bezeichnung Hirschau. Angelegt wurde dieser Bereich 1798 bis 1804 als Erweiterung des bereits bestehenden Englischen Gartens.

Der nördliche Teil des Englischen Gartens gehört zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann und reicht im Osten bis an die Isar. Am Eisbach befand sich von 1841 bis 1933 die Lokomotiven- und Maschinenfabrik J. A. Maffei, von der nur das 1930 von Fritz Beblo gebaute Wasserkraftwerk (Tivoli-Kraftwerk) bis 2003 erhalten blieb. Inzwischen hat sich dort ein Coworking Hub eingerichtet (25KV Creative Hub).

Schafherde im Englischen Garten

Vom späten Frühjahr bis zum Herbst trifft man im Nordteil des Englischen Gartens auf eine an unterschiedlichen Stellen weidende Schafherde.

Amphitheater

Von 1793 bis 1807 gab es ein Amphitheater zwischen → Chinesischem Turm und → Kleinhesseloher See. Nach dem Vorbild dieser Anlage entwarfen Christoph Zobel, Horst Weber und Klaus Weißenfeldt für den Blütenring e. V. einen Neubau, der 1983 auf der Siebenbuchenwiese im nördlichen Teil des Englischen Gartens verwirklicht wurde und am 13. Juli 1985 mit einer Parodie Johann Nestroys auf die Wagner-Oper »Lohengrin« eröffnet wurde. Heute ist das Amphitheater Hauptspielort des Theaterfestivals »Commedia im Park« des Blütenring e. V. und der freien Truppe »Münchner Sommertheater«.

Baumschwämme im Englischen Garten

Bei Baumschwämmen handelt es sich um Pilze, die ihr Geflecht im Inneren von Baumstämmen haben und sich von Holz ernähren. Sichtbar sind nur die Fruchtkörper.

Baumschwämme im Englischen Garten (Fotos: August / September 2023)

Bäume, Wiesen, Bäche

Herbst im Nordteil des Englischen Gartens

Winter im Nordteil des Englischen Gartens

Frühling im Nordteil des Englischen Gartens

Gewässer im Englischen Garten (Nordteil)

Schwabinger Bach

Westlich der anderen Bäche im Englischen Garten fließt der Schwabinger Bach als Fortsetzung des Köglmühlbachs von der Südwestecke des Parks nach Norden. Südöstlich des → Nordfriedhofs mündet der Nymphenburg-Biedersteiner Kanal in den Schwabinger Bach. Vor der Gaststätte Aumeister in Freimann spaltet sich der (Garchinger) Mühlbach ab. Beide Bäche münden bei Garching in die Isar.

Oberstjägermeisterbach

Der Oberstjägermeisterbach zweigt nordöstlich der Dianabadschwelle vom Eisbach ab und fließt dann 5,5 Kilometer weit durch den Englischen Garten nach Norden, bis er östlich der Gaststätte Aumeister wieder in den Schwabinger Bach mündet. Auf Höhe des → Stauwehrs Oberföhring und der → St.-Emmeram-Brücke bildet er eine Auenlandschaft mit Teichen: Schwammerlweiher, Entenfallweiher und Libellenteich.

Entenfallweiher

Entenfallweiher (Fotos: September 2025)

Libellenteich

Schwammerlweiher

Schwammerlweiher (Fotos: September 2025)