München: Freimann

Freimann ist seit Mitte des 10. Jahrhunderts nachweisbar (»ad Frienmannun«). Der Name bedeutet Zu den freien Männern. Darunter verstand man damals Männer, die zwar frei, aber durch ihre Leistungspflichten an das von ihnen zu bewirtschaftende Land gebunden waren. Die Deutsche Reichsbahn baute in der Gemeinde Freimann 1927 bis 1931 ein Ausbesserungswerk und parallel dazu eine Großsiedlung für die Beschäftigten. 1931 wurde Freimann von München eingemeindet.

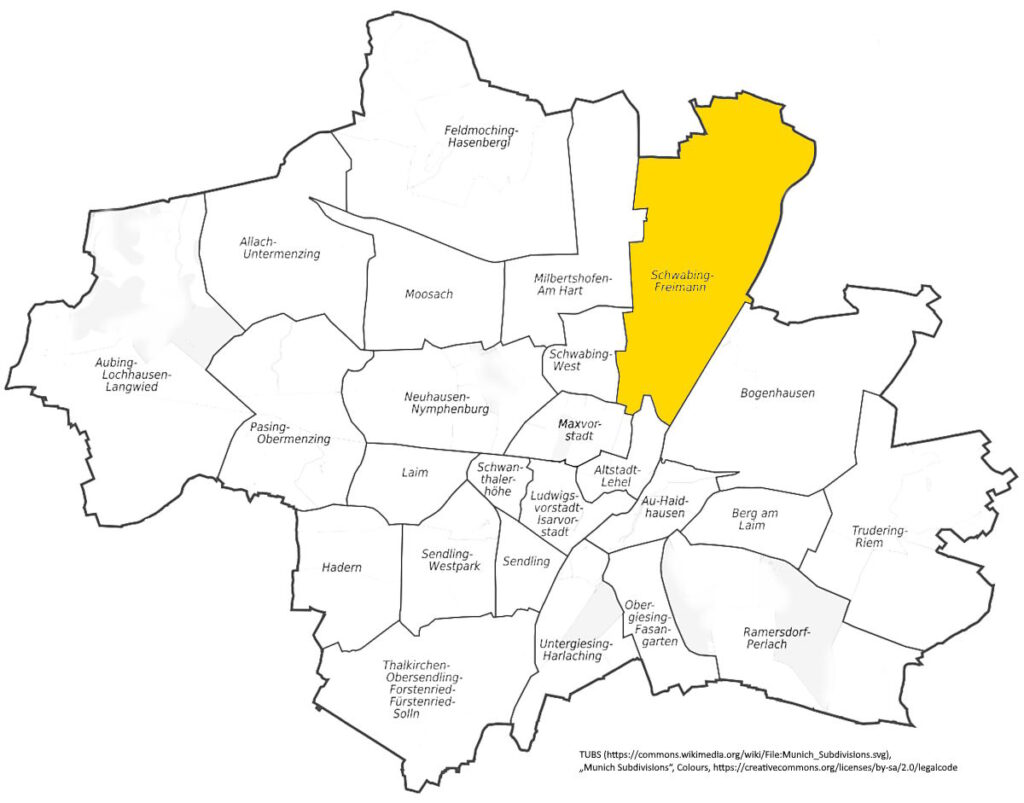

Seit 1992 bildet der westliche Teil von Schwabing den Münchner Stadtbezirk 4 (Schwabing-West), der Rest zusammen mit Freimann den Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann.

Carl-Orff-Bogen

Seit 1985 erinnert der Carl-Orff-Bogen an den Münchner Komponisten Carl Orff (1895 – 1982).

Joseph Michael Neustifter: »Band«

Die Heidemannstraße benannte man 1947 nach Johann Nepomuk Heidemann (1841 – 1913), dem Generaldirektor der Vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabriken AG, der zum Gedenken an seinen Vater die Carl-Heidemann-Stiftung für kinderreiche Familien gegründet hatte. Die Gartenstadt Heidemannstraße im Carl-Orff-Bogen wurde 1984 bis 1988 nach einer Rahmenplanung der Architekten Peter Petzold und Gottfried Hansjakob gebaut. Auffallend ist das viele Grün, und Durchgänge in den Wohnblocks ermöglichen es, von einem Innenhof in den nächsten zu gelangen.

Im Innenhof des Komplexes Carl-Orff-Bogen 127 – 165 ist eine 1991 von Joseph Michael Neustifter (*1949) modellierte Figurengruppe aus Bronze zu finden: vier Musizierende, dazu ein jaulender Hund: »Band«.

*) Mehr zu Joseph Michael Neustifter im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Joseph Michael Neustifter: »Band« (Fotos: Juni / September 2025)

Carl-Orff-Bogen-Park

Die Freimanner Heide bzw. der Carl-Orff-Bogen-Park beginnt in der Gartenstadt Heidemannstraße und geht im Norden in die Südliche Fröttmaninger Heide über.

Fröttmaninger Heide

Die Fröttmaninger Heide war von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts ein Militärgelände. Heute gilt das von der A99 durchschnittene Areal als größte noch erhaltene Fluss-Schotterheide Süddeutschlands und eine der größten zusammenhängenden Grasheiden Mitteleuropas.

Fröttmaning

Fröttmaning existiert wahrscheinlich seit dem 6. Jahrhundert, ist seit 815 nachweisbar und gehört damit zu den ältesten Siedlungen im heutigen Stadtgebiet. Die Bezeichnung »ad Freddamaringun« geht auf den Vornamen Fridumar zurück, und das ließe sich mit »der Friedfertige« übersetzen. 1808 wurde Fröttmaning Teil der neuen Gemeinde Freimann, und die ließ sich 1931 von München eingemeinden.

Mitte der Fünfzigerjahre löste die Stadt München den Weiler Fröttmaning auf. Er sollte der seit 1926 betriebenen Kläranlage Großlappen und der 1954 eingerichteten Mülldeponie weichen. Für den Bau des Autobahnkreuzes München-Nord (1969 – 1973) riss man den Kammerloher-, den Messner- und den Finauer-Hof 1969 ab. Den ursprünglichen Planungen zufolge sollte eine Abzweigung von der A9 zur A99 über den Friedhof von Fröttmaning verlaufen, aber Ludwig Maile (1927 – 2014), der Verwalter des städtischen Guts Großlappen, erreichte mit einer Bürgerinitiative, dass die Trasse 200 Meter nach Norden verschoben wurde und sowohl der Friedhof als auch die ehemalige Dorfkirche erhalten blieben.

Heilig-Kreuz-Kirche und »Versunkenes Dorf«

Bei der Heilig-Kreuz-Kirche in Fröttmaning handelt es sich um den ältesten vollständig erhaltenen Kirchenbau im Münchner Stadtgebiet. Schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung Fröttmanings im Jahr 815 existierte dort ein Gotteshaus. Die heutige spätromanische Chorturm- und Wehrkirche entstand im 12. Jahrhundert – also noch vor dem → Alten Peter. (Von Frühjahr bis Herbst kann die Heilig-Kreuz-Kirche einmal im Monat besichtigt werden.)

Im 17. Jahrhundert wurde die Heilig-Kreuz-Kirche barockisiert. Aus dieser Zeit stammt der Hochaltar mit einer Darstellung der Kreuzigung und Figuren der Heiligen Erasmus und Sylvester.

Der nördliche Seitenaltar mit dem hl. Sebastian entstand vermutlich um 1540 und stammt aus der alten Dorfkirche St. Nikolaus in Freimann. Die beiden Seitenfiguren – die Heiligen Georg und Florian – wurden um 1983 in Freimann geschnitzt.

Der südliche Seitenaltar mit der schmerzhaften Muttergottes stammt – wie der Hauptaltar – aus dem 17. Jahrhundert. Die flankierenden Figuren, die hl. Katharina und der hl. Clemens wurden um 1983 in Freimann geschnitzt.

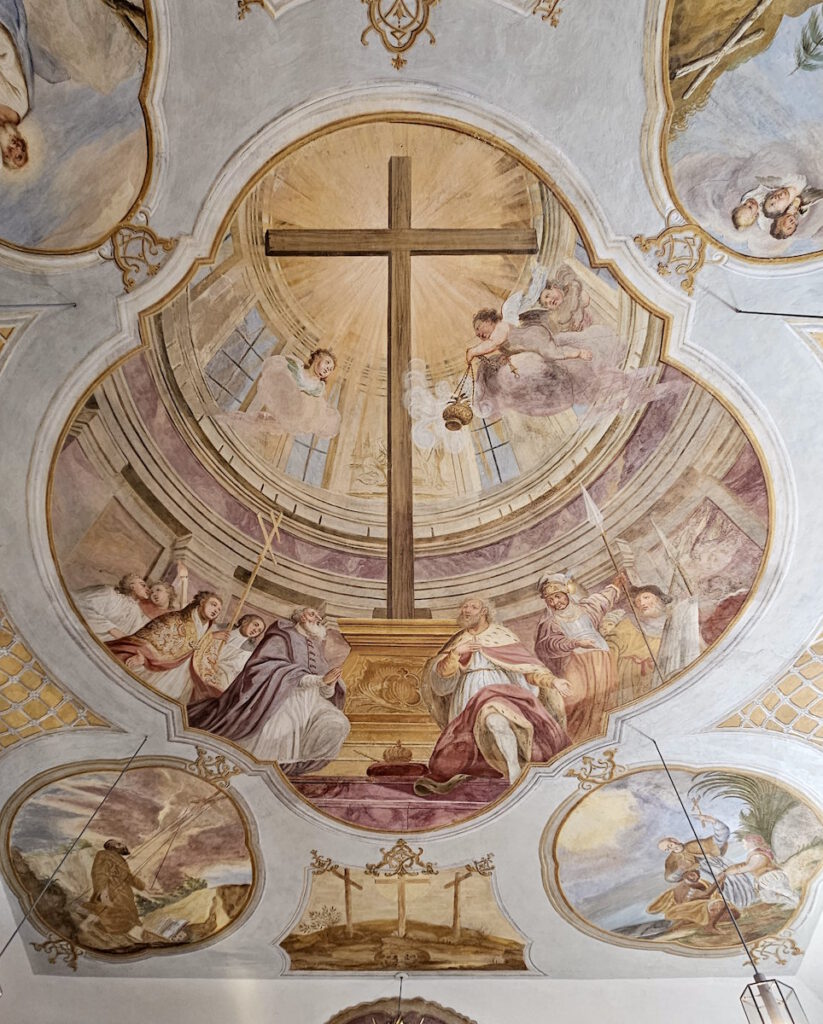

Das Deckenfresko stellt die Verehrung des Heiligen Kreuzes dar, das Kaiser Herakleios 629 aus Jerusalem zurückgebracht haben soll. In den Medaillons sind Franz von Assisi und der hl. Franz Xaver, Petrus und die hl. Magdalena und sehen. Gemalt wurden die Fresken um 1740 von Joseph Ignaz Schilling (1702 – 1773).

Bei der Maria im Rosenkranz, die im Chorbogen hängt, handelt es sich um eine 1996 von R. Högl geschnitzte Kopie des verlorenen Originals. (R. Högl schnitzte auch die Figur des hl. Leonhard neben der Kanzel.)

Über die kleine Figur im Altarraum ist nichts weiter bekannt.

Bemerkenswert ist nicht zuletzt die Eichenholztreppe zur Empore aus dem 17. Jahrhundert, die kein bisschen knarzt, wenn man sie benutzt.

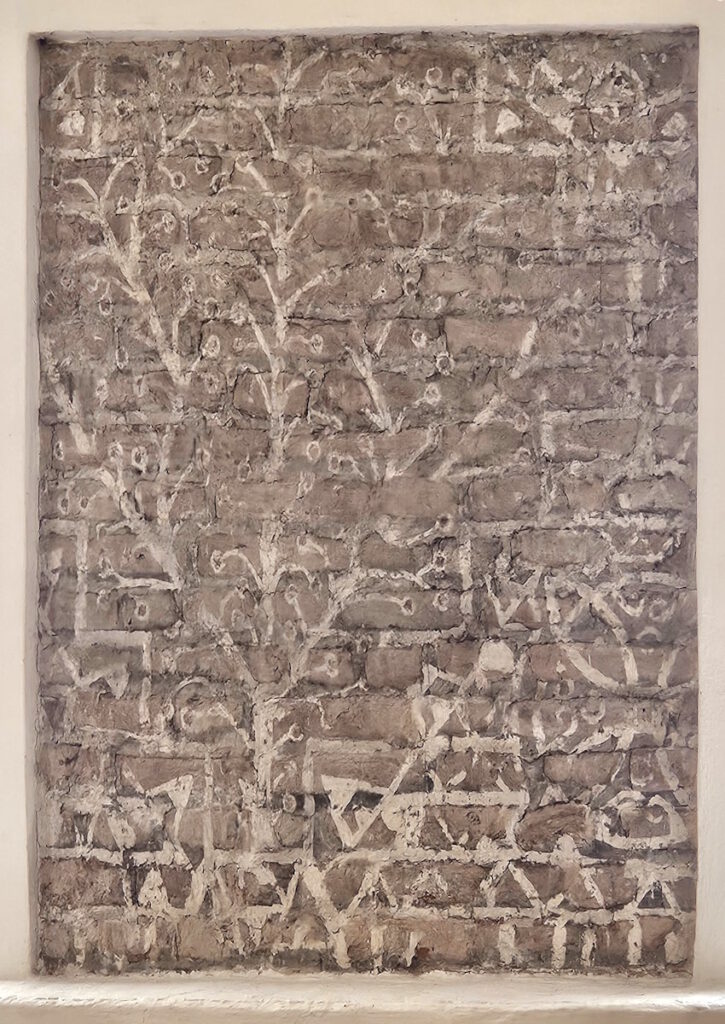

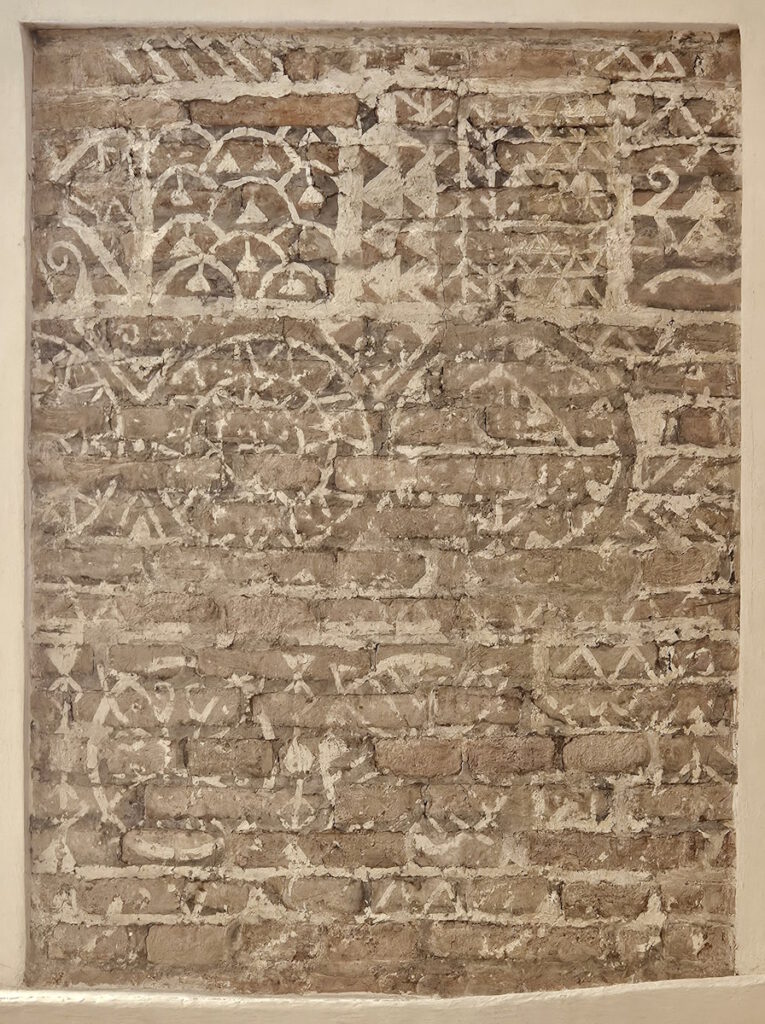

Einzigartig in Deutschland sind die 1981 entdeckten und partiell freigelegten romanischen Fresken aus der Bauzeit an den Ziegelwänden der Kirche.

Romanische Fresken in der Heilig-Kreuz-Kirche (Fotos: September 2025)

»Versunkenes Dorf«

Timm Ulrichs (*1940) begann 1959 ein Architekturstudium, das er allerdings 1966 abbrach. Trotzdem wurde er 1972 als Professor für Bildhauerei und Totalkunst von der Kunstakademie Münster berufen. 2005 emeritierte Timm Ulrichs. Als »Totalkünstler«, wie er sich nennt, arbeitet er interdisziplinär: Grafik, Bildhauerei, Body Art, Installationen, Performance und Konzeptkunst. Bewusst schuf Timm Ulrichs auch Kunst im öffentlichen Raum wie 2006 das »Versunkene Dorf«, eine Replik der Heilig-Kreuz-Kirche aus Beton am Fuß des Fröttmaninger Bergs.

Fröttmaninger Berg

1954 wurde neben dem Dorf Fröttmaning die Deponie Großlappen eröffnet. Ein Großbrand zerstörte die Müllsortieranlage 1965, aber der Betrieb ging bis 1987 weiter. 1973 begann man mit einer Renaturierung des 75 Meter hohen Müllbergs. Inzwischen ist aus dem »Fröttmaninger Berg« eine Parklandschaft geworden.

Auf dem Gipfel dreht sich seit 1999 die Windkraftanlage Fröttmaning, die älteste der Stadt München. Der Turm des »Föhnix« ist bis zur Rotornarbe 67 Meter hoch.

Vom »Fröttmaninger Berg« blickt man nicht nur auf die → Allianz Arena, sondern auch auf die 2020 gebaute zweite Windkraftanlage der Stadtwerke München.

Windkraftanlagen Freimann / Fröttmaning (Fotos: Juni 2023)

Allianz Arena

Nachdem der Architekt Günter Behnisch einen Umbau des Olympiastadions in ein Fußballstadion abgelehnt hatte, wurde 2001 ein Wettbewerb für einen Neubau ausgeschrieben, den das Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron gewann, und zwar mit einem dem St. Jakob-Park in Basel vergleichbaren Konzept. Die Bauarbeiten erfolgten von Oktober 2002 bis April 2005. Die Allianz Arena im Stadtbezirk Schwabing-Freimann verfügt über mehr als 70.000 Zuschauer-Plätze.

Charakteristisch ist die durchsichtige Umhüllung aus 2784 Folienkissen aus Ethylen-Tetrafluorethylen. Aufgrund der Form wird die Allianz Arena im Volksmund als Schlauchboot, Autoreifen oder Luftkissen bezeichnet. 2014/15 wurde die Beleuchtung der Außenhülle mit 380.000 LEDs modernisiert. Dadurch sanken die Stromkosten auf 50 bis 60 Euro pro Stunde.

Vor der Allianz Arena in Fröttmaning stehen die überlebensgroßen Bronzefiguren von Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Der Fußballer Gerd Müller (1945 – 2021) schoss in 427 Partien 365 Tore und galt als einer der besten deutschen Stürmer. Franz Beckenbauer (1945 – 2024) war einer der berühmtesten deutschen Fußballspieler, -trainer und -funktionäre.

Die vom Bildhauer Karel Fron (*1947) gestaltete Figur des Fußballers Gerd Müller wurde in zwölf Teilen gegossen und im September 2023 aufgebaut. Ein Jahr später folgte die 2024/25 im Auftrag der Kurt-Landauer-Stiftung von der Künstlerin Matilde Romagnoli (*1992) modellierte Statue Franz Beckenbauers.

Showpalast

Der Showpalast in Freimann-Fröttmaning wurde 2017 für eine Pferde-Show gebaut. Inzwischen wird er als Event-Location betrieben, und es ist geplant, ihn 2028 abzureißen, um einen Betriebshof für Straßenbahnen und Busse zu errichten.

U-Bahnhof Fröttmaning

Die Architekten Julia Mang-Bohn und Peter Bohn hatten den 1994 eröffneten oberirdischen U-Bahnhof Fröttmaning entworfen. 2002 bis 2005 wurde das neue Fußballstadion gebaut, und für erwarteten Verkehr war der U-Bahnhof zu klein. Deshalb wurde er 2004 abgerissen und bis 2005 unter laufendem Betrieb neu gebaut. Überspannt wird er von einem lichtdurchlässigen Dach aus teflonbeschichtetem Glasfasergewebe. Der österreichische Künstler Peter Kogler (*1959) bemalte die Betonwand im Westen.

Album über U-Bahnhöfe in München

Alt-Freimann

Streetart

In der Autobahn-Unterführung im Süden des U-Bahnhofs Freimann (Zinnienstraße) entdeckten wir 2025 noch Reste einer kompletten Bemalung.

St. Nikolaus in Freimann

Die um 1320 in Freimann gebaute frühgotische Kirche – deren Vorgängerbau bis um 1030 zurückverfolgt werden kann – brannte 1504 im Landshuter Erbfolgekrieg und 1632 im Dreißigjährigen Krieg nieder. Lediglich der massive Chorturm mit seinen meterdicken Backsteinmauern überstand die Zerstörungen. Die Kirche selbst musste neu errichtet werden. Seit 1739 ist sie dem hl. Nikolaus von Myra geweiht. 1882 renovierte man die Kirche St. Nikolaus in Freimann und regotisierte dabei auch die Barock-Fenster aus dem 17. Jahrhundert. Adresse: Heinrich-Groh-Straße 11

Mohr-Villa

1872 erwarb der großherzoglich-sächsische Geheime Regierungsrat Franz Junge das zweitgrößte Gut in Freimann, zu dem auch eine Tafernwirtschaft gehörte. Er ließ einen Landschaftsgarten anlegen und den Gutshof zum spätklassizistischen Herrenhaus umbauen.

Heute spricht man von der »Mohr-Villa« – nach der Familie Mohr, der das Anwesen von 1885 bis 1922 gehörte.

Mit der Eröffnung eines Rüstungsbetriebs der Bayerischen Geschützwerke Friedrich Krupp KG im Ersten Weltkrieg entwickelte sich Freimann zum Industriestandort. Deshalb verkauften die Landwirte ihre Felder und Wiesen. Auch die Witwe Luise Mohr gab ihr Gut nach und nach auf. 1925 übernahm die Reichsbahn das Areal der Firma Krupp und richtete dort ein Ausbesserungswerk ein. Das Herrenhaus ‒ die Mohr-Villa ‒ diente als repräsentativer Wohnsitz von Reichsbahn-Direktoren.

Als die Deutsche Bundesbahn das Gelände in den Achtzigerjahren aufgab, engagierte sich ein Arbeitskreis der Aktionsgemeinschaft »Rettet den Münchner Norden« für den Erhalt der alten Bäume, und der 1992 gegründete »Mohr-Villa-Verein« erreichte, dass die Landeshauptstadt München das Anwesen 1993 erwarb und dem Mohr-Villa Freimann e. V. zur Verfügung stellte. Heute befindet sich in der Mohr-Villa und in den Nebengebäuden ein Kulturzentrum mit breit gefächertem Angebot (Adresse: Situlistraße 73-75). Dazu gehört auch das Stadtteilarchiv, das u. a. die mehr als 65.000 Teile umfassende Sammlung des Freimanner Chronisten Karl Reitmeir (1913 – 2004) betreut, dessen Grab auf dem Friedhof der → Heilig-Kreuz-Kirche in Fröttmaning zu finden ist.

Mohr-Villa: Kunstwerke, Mitte: »Luther« von Marco Bruckner, 2020 (Fotos: Oktober 2025)

Mohr-Villa (offizielle Website)

Leinthaler Brücke

Die 1903 in Betrieb genommene, nach der Bauernfamilie Leinthaler in Freimann benannte Isarbrücke an der Grenze des Stadtbezirks Schwabing-Freimann zu Oberföhring wurde ebenso wie die Föhringer Eisenbahnbrücke 1945 weitgehend zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man sie wieder auf, und 1958 bis 1962 entstand südlich davon die an Heinrich den Löwen erinnernde Herzog-Heinrich-Brücke.

Studentenstadt Freimann

Weil sich die Bewohnerzahl der Stadt München nach dem Zweiten Weltkrieg verdoppelte, fanden Studentinnen und Studenten nur schwer eine Bleibe. Ende der Fünfzigerjahre initiierten deshalb Rektoren und Professoren der Hochschulen und der Geschäftsführer des Studentenwerks München den Bau einer Studentenstadt nach dem Vorbild der Cité Internationale Universitaire de Paris, und 1959 wurde der Verein Studentenstadt München e. V. gegründet.

Der Freistaat Bayern stellte für das Vorhaben ein Areal am Rand des Englischen Gartens zur Verfügung, und Ernst Maria Lang (Architekturgemeinschaft Lang und Pogadl) gewann 1960 einen entsprechenden Architekturwettbewerb. 1961 begannen die Bauarbeiten. Bis 1968 entstand die kleinteilig bebaute »Altstadt«, und 1971 bis 1977 folgten die Hochhäuser der »Neustadt«. So entstand die größte Studentensiedlung Deutschlands. Die U-Bahn-Haltestelle Studentenstadt wurde 1971 eröffnet.

Wege und Straßen in der Studentenstadt Freimann benannte man nach Widerstandskämpfern der »Weiße Rose«*: Willi Graf, Hans Leipelt und Christoph Probst.

Mitglieder des zur Förderung von zeitgenössischer bildender Kunst ins Leben gerufenen Vereins »Outer Circle« brachten 2018 mit Murals Farbe auf die grauen Fassaden.

Derzeit (2024) stehen mehr als 1000 von 2400 Wohnungen leer. Weil der Verein Studentenstadt München die Kosten der anstehenden Sanierung nicht stemmen konnte, übernahm das Studierendenwerk München 2015 die Studentenstadt. Die Landesregierung kündigte 2022 die Sanierung an, die voraussichtlich bis 2027/28 dauern wird.

*) Mehr zur »Weißen Rose« in den Alben über Mahnmale