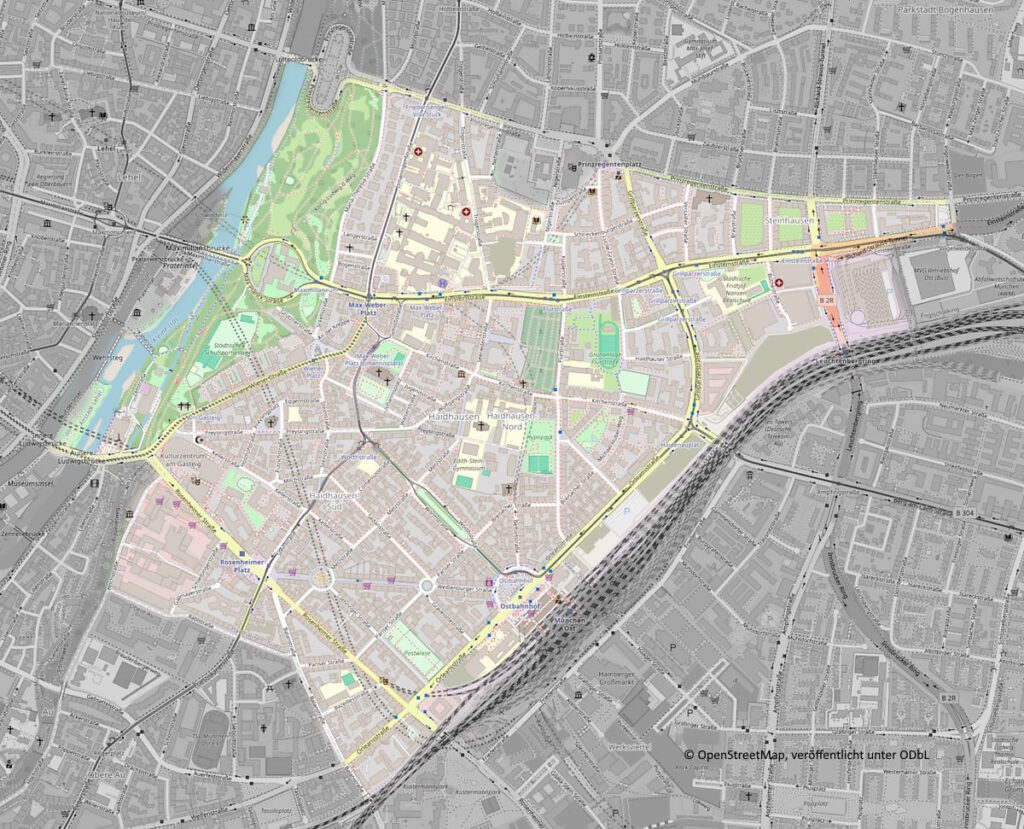

München: Haidhausen

Unter der Bezeichnung »haidhusir« (Häuser auf der Heide) wurde Haidhausen 808 erstmals urkundlich erwähnt. Durch Haidhausen und über den »gachen Steig« (Gasteig) führte die Salzstraße. 1854 wurde Haidhausen ebenso wie die Au und Giesing von München eingemeindet.

Das Viertel im Westen des 1871 eröffneten, von Friedrich Bürklein gebauten Haidhauser Bahnhofs (heute: Ostbahnhof) wird wegen der Plätze und Straßen, die nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) Namen französischer Orte bekommen haben, als »Franzosenviertel« bezeichnet. Der Stadtteil wurde vor allem zwischen 1870 und 1900 bebaut, und zwar zunächst im Stil der Neurenaissance, dann des Neubarocks. Zum Glück blieb das historische Straßenbild trotz des Zweiten Weltkriegs weitgehend erhalten: Zwei Drittel der Wohnhäuser im Franzosenviertel stammen noch aus der Gründerzeit.

Ehemalige Herbergshäuser in Haidhausen zeugen davon, dass das Viertel ebenso wie die benachbarte Au vor allem von Handwerkern, Arbeitern und Tagelöhnern bevölkert war. Haidhausen war als »Glasscherbenviertel« verrufen, bis in den Achtzigerjahren durch die Sanierung von Altbauten und Schaffung neuen Wohnraums auf bisherigem Industriegelände ein Strukturwandel bzw. eine Gentrifizierung einsetzte.

Seit 1992 bilden die Au und Haidhausen den Münchner Stadtbezirk 5.

Am Gasteig

Am Gasteig, so wird ein ansteigendes Stück Straße in Haidhausen genannt, das von der Rosenheimer Straße östlich der Ludwigsbrücke abzweigt und nach 300 Metern in die Innere Wiener Straße übergeht. Die seit dem 13. Jahrhundert nachweisbare Bezeichnung wurzelt in »gacher Steig«. Gasteig heißt auch das Kulturzentrum dort.

Kreuzigungsgruppe

Am Gasteig befindet sich eine Kreuzigungsgruppe. Der Hofbildhauer Gabriel Luidl (1688 – 1741) modellierte die Steinfiguren von Maria und Johannes dem Evangelisten um 1720. (Das Kreuz kam viel später dazu.)

Bordeaux-Platz

Im Unterschied zu anderen Plätzen und Straßen im Haidhauser Franzosenviertel wurde der Bordeaux-Platz nicht nach Orten benannt, an denen im Krieg 1870/71 deutsche über französische Truppen gesiegt hatten, sondern nach einer Münchner Partnerstadt.

Der 1998 neu gestaltete Bordeaux-Platz wird von Häusern aus der Gründerzeit, einer Lindenallee und einer Hainbuchenhecke umrahmt. Im Zentrum befindet sich seit 1929 ein Brunnen mit von den Bildhauern Alfred Keller und Hermann Seibel gestalteten Figuren jagdbarer Tiere aus Muschelkalk: Eber und Widder, Rehbock und Steinbock.

Einsteinstraße

Die Äußere Wiener Straße wurde 1956 umbenannt. Seither erinnert die Einstein-Straße sowohl an Albert Einstein (1879 – 1955), den Begründer der Relativitätstheorie, als auch an dessen Freund, den Musikwissenschaftler Alfred Einstein (1880 ‒ 1952).

Unionsbrauerei

Joseph Schülein (1854 – 1938) kam um 1870 mit der verwitweten Mutter und den Geschwistern nach München. 1895 kaufte er mit seinem Bruder Julius die bankrotte Brauerei »Fügerbräu« in der Äußeren Wiener Straße (heute: Einsteinstraße) in Haidhausen und gründete die »Unionsbrauerei Schülein & Cie«. 1921 fusionierten die Aktienbrauereien Unionsbräu und Löwenbräu rückwirkend zum 1. Oktober 1919.

Um 1880 hatte Joseph Schülein die sieben Jahre jüngere Ida Baer (1861 – 1929) geheiratet. Das Ehepaar engagierte sich auch im sozialen Bereich: Ida Schülein organisierte während des Ersten Weltkriegs eine kostenlose Armenspeisung. Nach dem Krieg überließ Joseph Schülein einfachen Leuten 21 Grundstücke in Berg am Laim zu günstigen Konditionen für den Bau von Eigenheimen mit Gärten zur Selbstversorgung – und stiftete für die neue Siedlung auch einen Brunnen (→ Schüleinbrunnen).

»Unterfahrt«

Der 1978 als Eckkneipe gegründete Jazzclub »Unterfahrt« befindet sich seit 1998 in den Kellergewölben des »Einstein Kultur« unweit des Max-Weber-Platzes und gehört längst zu den bedeutendsten Jazz-Veranstaltern weltweit. 2012 wurde die »Unterfahrt« mit dem Musikpreis der Landeshauptstadt München ausgezeichnet, und 2021 erhielt die »Unterfahrt« einen der Deutschen Jazzpreise. Bequem ist es dort allerdings nicht; man sitzt dicht zusammengepfercht und, wenn man Pech hat, mit dem Rücken zum Podium.

Einsteinstraße 54 – 62

Die Architekten Fritz Beblo (1872 – 1947) und Karl Meitinger (1882 – 1970) errichteten 1925/26 einen Betriebshof der Verkehrsbetriebe und davor (damals: Äußere Wiener Straße, heute: Einsteinstraße 54 – 62) einen Mietshäuser-Komplex mit historisierenden Stilmerkmalen. Der 105 Meter lange Betriebshof verfügte über 21 Gleise und war nicht als Sackbahnhof, sondern für Durchfahrt konzipiert. Die Gleise fürs Ausrücken verliefen durch die beiden Tore in den Wohngebäuden. Der Betriebshof wurde 1963 stillgelegt, und ab 1982 fand die Räumung des Geländes statt. Zwei Figuren an den Hausecken weisen noch heute auf den Betriebshof hin: ein uniformierter Signalwärter im Osten, und eine Trambahnritzenreinigerin an der Ecke Einsteinstraße / Seerieder Straße.

Elsässer Straße

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren zunächst noch die Bezeichnung Elsass-Straße und ein anderer Straßenverlauf geplant. Seit 1897 führt nun die Elsässer Straße vom Haidhauser Friedhof ins Franzosenviertel. Das Elsass (Alsace) musste 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg ans Deutsche Reich abgetreten werden, aber nach dem Ersten Weltkrieg bekam Frankreich das Territorium zurück.

Das neubarocke Mietshaus Elsässer Straße 15 wurde um 1890 gebaut.

Schräg gegenüber (Elsässer Straße 22) ist ein Jugendstil-Gebäude zu bestaunen. Es wurde 1903 von Rosa Barbist gestaltet, einer Architektin, von der wir nur wissen, dass sie in dem von Alois Barbist (1852 – 1905) geführten Bautechnischen Büro »Rosa Barbist« beschäftigt war, das zahlreiche Häuser in München errichtete.

Flurstraße

Die Flurstraße in Haidhausen erhielt ihren Namen 1856.

Der Architekt und Baubeamte Wilhelm Bertsch (1865 ‒ 1916) errichtete 1903 bis 1905 ein Schulgebäude in der Flurstraße 4 im historisierenden Stil.

Franziskanerstraße

Die in Haidhausen beginnende und dann durch die Au führende Franziskanerstraße wurde 1897 nach der 1363 in München gegründeten Franziskaner-Brauerei benannt, die 1841 auf den Lilienberg in der damaligen Vorstadt Au umgezogen war.

Das Mietshaus Franziskanerstraße 2a wurde 1898/99 von der Architektin Rosa Barbist im Stil der Deutschen Renaissance gebaut.

Gasteig

»Gasteig« heißt das Kultur- und Bildungszentrum, das an der gleichnamigen Anhöhe am Hochufer der Isar in München-Haidhausen burgartig aufragt (»Kulturbunker«, »Kulturvollzugsanstalt«). Es entstand ab 1978 nach Plänen der Architektengemeinschaft Raue, Rollenhagen und Lindemann. Die Eröffnung fand 1984/85 statt. Im Gasteig befanden sich die Stadtbibliothek und die Volkshochschule. Auch die Münchner Philharmoniker hatten dort ihren Sitz. Neben der Philharmonie gab es noch drei kleinere Säle: Carl-Orff-Saal, Black Box und Kleiner Konzertsaal. Vor allem wegen mangelhafter Akustik der Philharmonie stimmte der Münchner Stadtrat im April 2017 einer Generalsanierung zu. Für 2035 ist die Wiedereröffnung des Kulturzentrums geplant (Stand: Sommer 2025).

Die Münchner Künstlerin Susanne Wagner (*1977) schuf 2015 das aus 79 bunt beschichteten Aluminiumscheiben zusammengesetzte Logo für Inklusion, das im April 2018 an der Backsteinfassade des Gasteig montiert wurde: »Inklusionspunkt«.

Vom 2. Februar bis 21. April 2024 fand im »Fat Cat« die »multisensorische« Ausstellung »Dalí: Spellbound« statt. Salvador Dalí und Alfred Hitchcock hatten 1945 beim Film »Spellbound« / »Ich kämpfe um dich« zusammengearbeitet.

Der Südtiroler Künstler Philipp Messner (*1975) schuf 2021 die Aluminiumskulptur eines Kopffüßlers mit dem Titel »Globo«, die im Herbst 2023 am Celibidacheforum des Gasteigs aufgestellt wurde.

Um den Leerstand zu minimieren, Kulturschaffenden die Arbeit zu erleichtern und kreative Vielfalt zu stimulieren, entstand 2023 als Zwischennutzung »Fat Cat« mit einem Angebot von Musik, Tanz, Theater, Film, Darstellender und Bildender Kunst. Dazu gehört seit Sommer 2023 ein riesiger Dachgarten mit Sitz- und Liegemöglichkeiten. Es gibt dort zu essen und zu trinken. Man kann aber auch einfach die Aussicht genießen: Uhrturm des Müllerschen Volksbads, Alter Peter, Hl.-Geist-Kirche, Altes Rathaus, Neues Rathaus, Frauenkirche. Die Zwischennutzung soll am 30. September 2025 enden. Möglicherweise kann »Fat Cat« dann in den alten Justizkomplex an der Nymphenburger Straße oder ins ehemalige Verwaltungsgebäude der Bäckerei Rischart in der Buttermelchstraße umziehen (Stand: Dezember 2025).

Gasteig (Fotos: September 2024)

Grillparzer Straße

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt die Grillparzerstraße den Namen des österreichischen Nationaldichters Franz Grillparzer (1791 – 1872).

In der Grillparzerstraße fallen zwei Jugendstilhäuser auf. → Franz Popp (1870 – 1928) baute 1908 das Mietshaus Nr. 53. Zwei Jahre später errichteten Heinrich Stengel und Paul Hofer das Nachbarhaus (Nr. 51).

Innere Wiener Straße

Die vom Gasteig über den Max-Weber-Platz nach Steinhausen verlaufenden Straßen, die ein Stück weit nach Wien führen, erhielten 1856 ihre Namen: Innere und Äußere Wiener Straße. (Die Äußere Wiener Straße heißt allerdings seit 1956 Einsteinstraße.)

St. Nikolai und Loretokapelle in Haidhausen

Die im Kern spätgotische, 1660 umgebaute ehemalige Spitalkirche in Haidhausen (Innere Wiener Straße 1) ist dem Bischof Nikolaus von Myra geweiht. Die Altöttinger Loretokapelle (Innere Wiener Straße 3) wurde 1678 angebaut, 1820 abgerissen und vergrößert neu errichtet. 1944 brannte sie aus, aber bis 1955 konnte sie restauriert werden. Die Kreuzwegstationen aus Majolika wurden 1926 von Valentin Kraus gestaltet. Die Ikonostase zeigt, dass die Loretokapelle inzwischen von einer ukrainisch-orthodoxen Gemeinde genutzt wird.

Fassaden

Das Mietshaus Innere Wiener Straße 18 wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im barockisierenden Jugendstil gebaut. Das neubarocke Eckhaus an der Einmündung der Steinstraße in die Innere Wiener Straße (46) entstand um 1900.

Innere Wiener Straße 18 / 46 (Fotos: November 2024 / April 2025)

Das neubarocke Mietshaus mit Stuckrelief im Schweifgiebel an der Inneren Wiener Straße 59 wurde um 1895 von Korbinian Schmid nach einem Entwurf des Architekten Carl Hocheder (1854 – 1917) errichtet.

Ismaninger Straße

Wer vom Max-Weber-Platz in den Vorort Ismaning fahren möchte, nimmt bis zum Herkomerplatz die Ismaninger Straße – die seit 1856 so heißt und bis zur Prinzregentenstraße zu Haidhausen gehört.

1834 richtete die Gemeinde Haidhausen in den umgebauten Räumen eines ehemaligen Kaffeehauses an der heutigen Ismaninger Straße eine Armen- und Krankenanstalt ein, die 1840 vom Orden der Barmherzigen Schwestern übernommen wurde. Als Haidhausen 1854 von München eingemeindet wurde, begann man vom Krankenhaus »rechts der Isar« zu sprechen, zur Unterscheidung vom Krankenhaus »links der Isar« in der Ludwigsvorstadt.

Der älteste Teil des Spitals, das ursprüngliche Kaffeehaus, wurde 1892 abgerissen, um Platz für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes zu schaffen, das der Achitekt Wilhelm Rettig (1845 – 1920) 1892/93 im neubarocken Stil gestaltete (Ismaninger Straße 22).

Das Krankenhaus gehört inzwischen zur Technischen Universität München und nennt sich »TUM Klinikum Rechts der Isar«.

Verwaltungsgebäude »TUM Klinikum Rechts der Isar«, Ismaninger Straße 22 (Fotos: Januar 2026)

Johannisplatz

St. Johann Baptist-Pfarrkirche

Die St. Johann Baptist-Pfarrkirche am Johannisplatz in Haidhausen wurde 1852 bis 1874 nach Plänen von Matthias Berger im Stil der Neugotik errichtet. Der Westturm ragt 91 Meter hoch auf und ist damit einer der höchsten Kirchtürme in München.

Neubarock am Johannisplatz

Am Schmuckgiebel des um 1900 errichteten neubarocken Wohnhauses am Johannisplatz 23 ist dargestellt, wie Jesus von Johannes getauft wird.

Kellerstraße

Am Isar-Hochufer in Haidhausen gab es früher viele Bierkeller. Danach wurde die Kellerstraße Mitte des 19. Jahrhunderts benannt.

Das Mietshaus in der Kellerstraße 7 wurde um 1900 im barockisierenden Jugendstil errichtet.

Kirchenstraße

Die Kirchenstraße wurde 1856 nach der Alten Pfarrkirche St. Johann Baptist benannt.

Deutsche Renaissance

Das Gebäude in der Kirchenstraße 6 mit einem Erker und zwei Fassaden-Figuren entstand um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance.

»Städtisches Brause- und Wannenbad«

Die neubarocke Baugruppe an der Ecke Schlossstraße / Kirchenstraße 9 wurde 1894/95 nach Plänen des Architekten → Carl Hocheder (1854 – 1917) errichtet. Neben der Feuerwehr und einer Bezirksinspektion eröffnete man dort im Dezember 1894 ein städtisches Brause- und Wannenbad.

Alte Pfarrkirche St. Johann Baptist in Haidhausen

Schon zu Beginn des 9. Jahrhunderts gab es wohl eine Holzkirche in Haidhausen. Im Zuge einer Umgestaltung der Ende des 15. Jahrhunderts gebauten spätgotischen Kirche schuf Thomas (Toman) Zehetmair der Jüngere Renaissancebilder (1623), und der Hofbildhauer Christoph Angermair formte vier frühbarocke Skulpturen von Kirchenvätern (1630). Martin Gunetzrhainer erhöhte 1675 den Turm (der dann 1865 eine Spitzpyramide erhielt). Mitte des 19. Jahrhunderts bauten Johann Nepomuk Strathaus und Johann Weber einen neuen Hochaltar aus Holz nach Entwürfen von Matthias Berger, und Joseph Anton von Gegenbaur vollendete das von seinem 1846 gestorbenen Lehrer Robert von Langer begonnene Gemälde für den Hochaltar.

Nach dem Bau der → Neuen Pfarrkirche St. Johann Baptist am Johannisplatz sollte die alte Kirche am Haidhauser Friedhof 1895 abgerissen werden, aber der Plan wurde nicht umgesetzt. 1980 bis 1982 wurde die Alte Pfarrkirche St. Johann Baptist in der Kirchenstraße 37 umfassend saniert.

Kleinhäuser

Die denkmalgeschützten Kleinhäuser in der Kirchenstraße 48/50 und an der Ecke Elsässer Straße (Kirchenstraße 64, 64a, 64b) stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Jugendstil

Über das vermutlich um 1900 gebaute Mietshaus an der Kirchenstraße 77 mit einer Jugendstil-Fassade ist nichts weiter bekannt.

Brunnen

In der »Grünanlage Spicherenstraße Kirchenstraße Haidenaupark« in Haidhausen steht ein ehemaliger Brunnen, der inzwischen mit Blumen bepflangt ist. Über die Entstehung habe ich nichts herausgefunden.

Leonhardstraße

Die Leonhardstraße wurde Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem hl. Leonhard von Limoges benannt. Der im 6. Jahrhundert lebende fränkische Aristokrat hatte es vorgezogen, sich als Eremit in den Wald von Pauvain zurückzuziehen, statt Bischof zu werden. Ihm zu Ehren finden in Altbayern und Westösterreich als Leonhardi-Ritt bezeichnete Prozessionen statt.

Lothringer Straße

Vom → Weißenburger Platz zur Orleansstraße führt die Lothringer Straße, die ihren Namen nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) erhielt. Von 1871 bis 1918 gehörte Elsass-Lothringen zum Deutschen Reich.

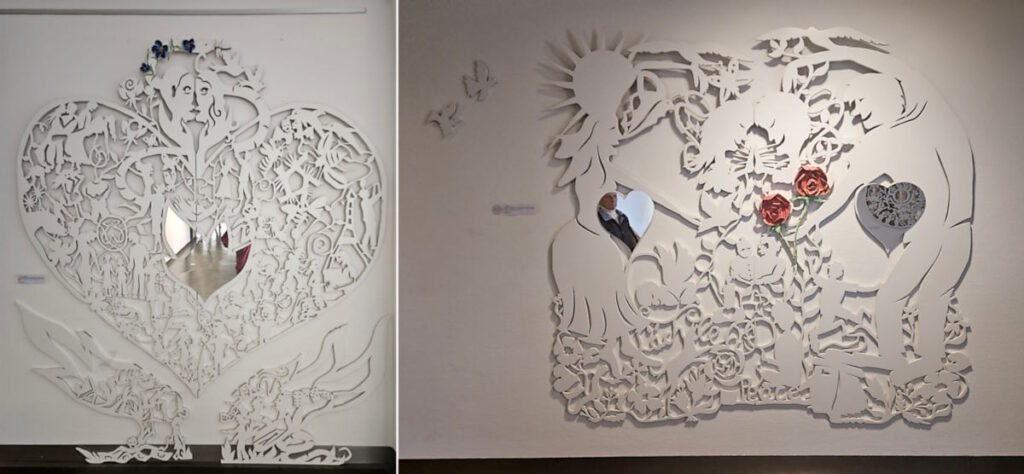

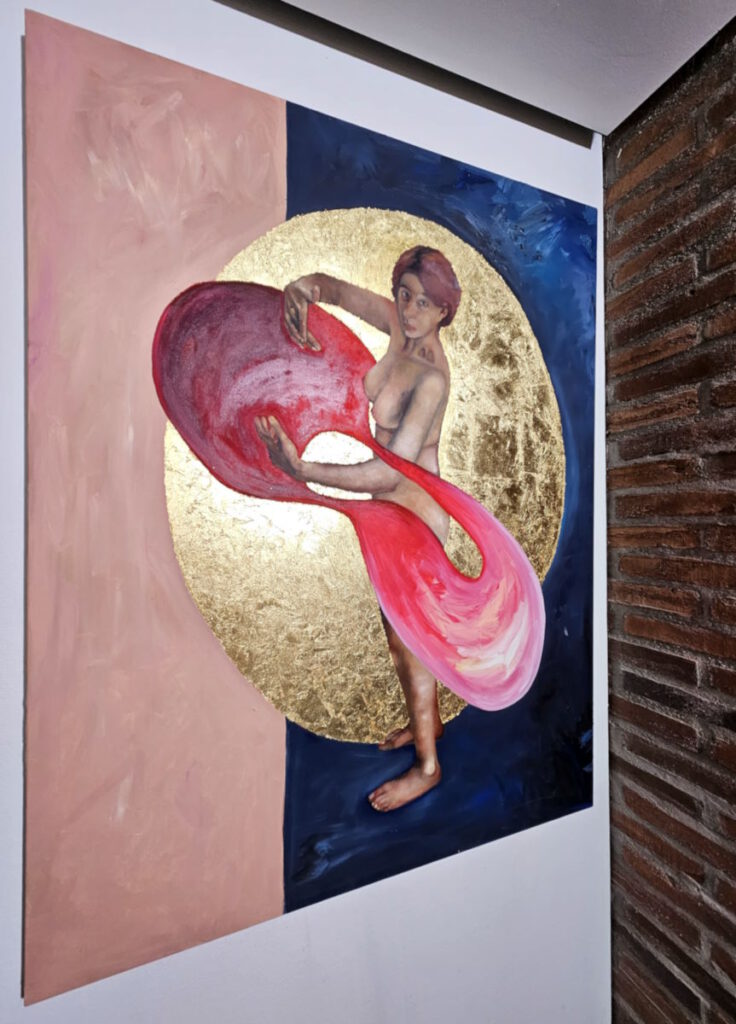

»Lothringer13«

»Lothringer13«, eine Einrichtung des Münchner Kulturreferats, wurde 1980 in einer früheren Motorenschleiferei in der Lothringer Straße 13 im Franzosenviertel gegründet – zunächst als »Künstlerwerkstatt«. In der Halle werden wechselnde Ausstellungen zur Gegenwartskunst sowohl von etablierten als auch von angehenden Künstlerinnen und Künstlern kuratiert. »Lothringer13_Florida« versteht sich als Plattform für Experimente und Diskussionen.

In ihrer Ausstellung »Brutality of Spring« beschäftigen sich Anna Łuczak (Texte) und Sophie Schmidt (Teller und fragile Holzkonstruktionen) mit dem Tod der ungarischen Künstlerin Andrea Éva Győri (1985 – 2022).

Lucile-Grahn-Straße

Die Lucile-Grahn-Straße erhielt ihren Namen 1906 nach der dänischen Ballerina Lucile Young-Grahn (Lucina Alexia Grahn, 1819 – 1907), die mit dem ungarischen Tenor Friedrich Young verheiratet war. Als Witwe vermachte sie ihren gesamten Besitz den notleidenden Kindern der Stadt München.

Das Jugendstil-Wohnhaus an der Ecke Zumpestraße / Lucile-Grahn-Straße 47 wurde 1901 von Johann Zitter errichtet.

Das Haus Lucile-Grahn-Straße 48 wurde 1907/08 von dem Jugendstil-Architekten → Franz Popp (1870 – 1928) gebaut.

Ludwigsbrücke

Wo wir heute die Isar auf der Ludwigsbrücke überqueren, befand sich 1158 die Furt oder Brücke, mit der Herzog Heinrich der Löwe die Zolleinnahmen aus dem Salzhandel von Föhring in sein Hoheitsgebiet verlagerte – und auf diese Weise München gründete. Eine Isarbrücke an dieser Stelle ist erst 1180 gesichert (Regensburger Schied).

Um 1725 wurde ein Teil der bestehenden Holzbrücke durch einen Neubau nach Plänen des Stadtmaurermeister Johann Mayr ersetzt, mit Pfeilern aus Stein und einem hölzernen Überbau; zweigeteilt, weil sich inzwischen eine Kiesinsel gebildet hatte, die Kohleninsel (heute: Museumsinsel), die den Fluss in die Kleine und Große Isar aufspaltete.

Als sich die österreichischen Besatzungstruppen im Oktober 1744 zurückzogen, brannten sie die innere Isarbrücke nieder. Die daraufhin gebaute Notbrücke musste bereits 1751 durch ein neues Provisorium ersetzt werden.

Eine steinerne Brücke entstand 1750 bis 1772 sukzessive nach Plänen des Stadtoberbaumeister Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) und bis zu dessen Tod 1764 auch unter seiner Leitung.

Wer die Isar in München überqueren wollte, konnte dies nur an dieser Stelle tun, bis 1804 die hölzerne Bogenhauser Brücke gebaut wurde (heute: → Max-Joseph-Brücke).

Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.

Seit 1879 trägt die Brücke den Namen des Königs Ludwig I. Dabei wird zwischen einer inneren (über der Großen Isar) und einer äußeren Ludwigsbrücke (über der Kleinen Isar) unterschieden.

Carl Hocheder* (1854 – 1917) gestaltete 1890 bis 1892 eine Verbreiterung des äußeren und einen Neubau des inneren Brückenteils. Die heutige Ludwigsbrücke aus mit Naturstein verkleidetem Stahlbeton wurde 1934/35 von den Bauunternehmen Karl Stöhr und Leonhard Moll errichtet. Die ersten Entwürfe dafür stammten vom Architekten German Bestelmeyer* (1874 – 1942).

Der größte Teil der Ludwigsbrücke gehört zum Stadtbezirk Au-Haidhausen, aber im Westen ragt sie mit den → Allegorien »Die Kunst«, »Industrie« und »Flößer« in die Stadtteile Lehel und Isarvorstadt hinein.

Nach einer Sanierung im Jahr 1988 wurde das Bauwerk 2020 bis 2024 noch einmal grundlegend saniert. Radfahrer und Fußgänger nutzten in dieser Zeit Behelfsbrücken.

*) Mehr zu German Bestelmeyer, Carl Hocheder und Leo von Klenze im Album über Architekten

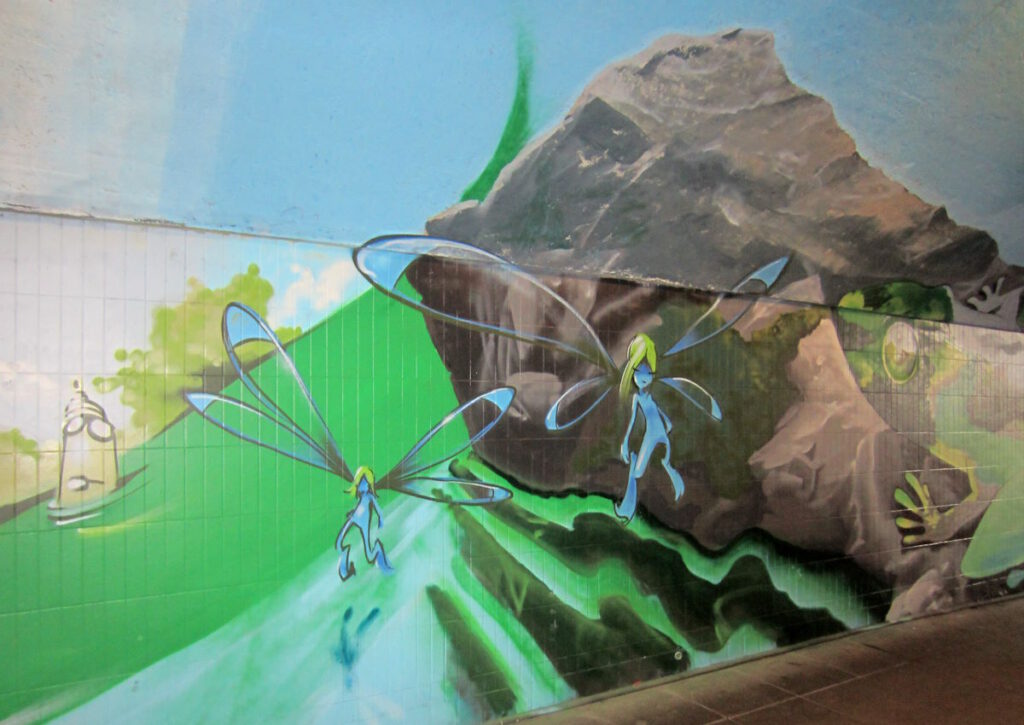

Die Fußgängerunterführung unter der Ludwigsbrücke wurde im Oktober 2023 auf der einen Seite von Miriam Frank, auf der anderen von Flin & Loomit neu bemalt.

Maria-Theresia-Straße

Marie Therese bzw. Maria Theresia von Bayern (1849 – 1919), eine geborene Erzherzogin von Österreich-Este und Prinzessin von Modena, heiratete 1868 Ludwig von Bayern (1845 – 1921) und war an der Seite Ludwigs III. von November 1913 bis November 1918 die letzte Königin von Bayern. 1880 hatte man bereits die Maria-Theresia-Straße nach ihr benannt. Südlich der Prinzregentenstraße gehört die Maria-Theresia-Straße zu Haidhausen, nördlich davon zu Bogenhausen.

Das Bauunternehmen Heilmann & Littmann* baute 1896/97 die Villa an der Maria-Theresia-Straße 4a im Stil der Renaissance, die inzwischen als Sitz von Stiftungen dient und von der Allianz-Gruppe als Gästehaus genutzt wird.

Das Eckhaus im Stil der Deutschen Renaissance an der Maria-Theresia-Straße 2a wurde 1904 fertiggestellt.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Max-Weber-Platz

1905 wurde der Platz am nördlichen Ende der Inneren Wiener Straße nach dem Haidhauser Gemeindeschreiber und späteren Münchner Magistratsrat Max Weber (1823 ‒1893) benannt. Bei einer Feier im Juli 1998 hat man den Max-Weber-Platz zusätzlich dem Soziologen und Nationalökonomen Max Weber (1864 ‒ 1920) gewidmet.

U-Bahnhof Max-Weber-Platz

Der in hellblauer Farbe gehaltene U-Bahnhof Max-Weber-Platz existiert seit Oktober 1988. Die von Volker Sander und Hermann Wilhelm zusammengestellten und nachbearbeiteten Bilder und Zeitungsausschnitte an einem Kabelschacht beziehen sich auf die Geschichte des Stadtteils Haidhausen.

Im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Max-Weber-Platz befindet sich eine nachgebaute Pferdetrambahn.

Album über U-Bahnhöfe in München

Maximilianeum

1857 wurde der Grundstein für das Maximilianeum gelegt. Der Architekt und königliche Baurat Friedrich Bürklein (1813 – 1872) konzipierte für König Maximilian II. (1811 – 1864) einen Abschluss der Maximilianstraße am Isarhochufer im sog. Maximilianstil, einer Kombination aus Neugotik, Neorenaissance und Neoklassizismus. Die Bauarbeiten an der Kulissenarchitektur dauerten bis 1874, und viel Kritik zwang Friedrich Bürklein zu ungewollten Planänderungen.

Seit 1876 stehen im Maximilianeum Wohnräume für besonders begabte bayrische Studenten zur Verfügung, und der 1852 als »Athenäum« gegründeten Stiftung Maximilianeum gehört das Anwesen. Im Zweiten Weltkrieg wurden zwei Drittel des Bauwerks zerstört. Unter Leitung des Architekten Karl Kergl (1897 – 1956) fand dann der Wiederaufbau statt, und 1949 zog der Bayerische Landtag von der Prannerstraße ins Maximilianeum.

Die 1902 den ursprünglichen Stereochromien nachgebildeten Glasmosaiken der Königlich-Bayerischen Hofmosaik-Kunstanstalt Rauecker und Solerti in München zeigen in den Giebelfeldern des Mittelrisalits an der 150 Meter breiten Schaufassade folgende von dem Historiker und Archivar Johann Michael Söltl für König Maximilian II. zusammengestellte Themen: Sängerstreit auf der Wartburg (links), Stiftung des Benediktinerklosters und Ritterhauses Ettal 1330 (Mitte), Stiftung der Universität Ingolstadt durch Ludwig des Reichen von Bayern-Landshut 1472 (rechts). Die drei Bilder hatte Karl Theodor von Piloty (1826 – 1886) gestaltet.

Die Eingangshalle wurde 2015 nach Friedrich Bürklein benannt.

Die Bogenfelder der Blendarkaden des Kreuzgangs wurden von Engelbert Seibertz bis 1872 mit einem Sgraffito-Zyklus gestaltet, der das Programm der Stiftung Maximilianeum symbolisiert.

Das Treppenhaus endet vor dem Steinernen Saal. Rechts hängt August von Krelings Gemälde von der Kaiserkrönung Ludwigs des Bayern aus dem Jahr 1859, an der Wand gegenüber sehen wir Friedrich Kaulbachs (1822 – 1903) zwei Jahre jüngeres Gemälde von der Kaiserkrönung Karls des Großen.

Jeder der beiden 2005 nach einem Entwurf des oberbayrischen Designerpaars Elke und Christian Späth in Wien hergestellten 260 kg schweren Lüster besteht aus 4158 Kristallglasprismen und 463 handgeschliffenen Linsen, die das Licht der LEDs brechen.

Vom zentral gelegenen Steinernen Saal (oder auch vom benachbarten Lesesaal) gelangt man in den 2004/05 neu gestalteten Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Das große Staatswappen in der Mitte der Vorderwand wurde von dem niederländischen Künstler Nol Hennissen (*1964) entworfen.

Neben dem Plenarsaal befindet sich der sog. Lesesaal.

Auch der Präsidentengang des Maximilianeums zweigt vom Steinernen Saal ab. Die Reihe der Porträts der bisherigen Landtagspräsidentinnen und -präsidenten endet zur Zeit der Präsidentschaft von Ilse Aigner mit Alois Glück (2003 – 2008) und Barbara Stamm (2008 – 2018).

Der Präsidentengang im Maximilianeum führt zum Akademiesaal, der bei festlichen Empfängen und Sitzungen des Ältestenrats des Landtags genutzt wird.

Engelbert Seibertz (1813 – 1905) malte die imaginäre Einführung des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt in einen Kreis berühmter Männer aus Kunst und Wissenschaft.

Sowohl vom Akademiesaal als auch vom Steinernen Saal gelangt man in den Senatssaal des Maximilianeums. Der Bayerischen Senat wurde allerdings 1998 durch einen Volksentscheid abgeschafft und löste sich Ende 1999 auf. Dominiert wird der Raum von einem gut 53 Quadratmeter großen Ölgemälde. Wilhelm von Kaulbach (1805 ‒ 1874) hat darauf die Seeschlacht zwischen Griechen und Persern bei Salamis in Szene gesetzt.

Maximiliansanlagen

König Maximilian II. ließ 1857 bis 1866 die später (1897) nach ihm benannten Anlagen vom Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) anstelle einer Schafweide am Isarhochufer anlegen. Der Gartenarchitekt Jakob Möhl (1846 – 1916) erweiterte die Maximiliansanlagen 1891 bis 1893. Sie erstrecken sich in Haidhausen und Bogenhausen zwischen dem Gasteig und der Max-Joseph-Brücke. Die Prinzregentenstraße teilt die Maximiliansanlagen am Friedensengel in eine südliche und eine nördliche Hälfte.

Album über die Maximiliansanlagen

Metzstraße

Die lothringische Stadt Metz gehörte von 1871 bis nach dem Ersten Weltkrieg zum Deutschen Reich. Die Metzstraße im Haidhauser Franzosenviertel erhielt diesen Namen nach dem Deutsch-Französischen Krieg, also in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts.

Das um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance errichtete Haus in der Metzstraße 35 weist einen Giebel mit Maßwerkdekor auf. Zur gleichen Zeit entstand schräg gegenüber in teilweiser Fachwerkbauweise ein barockisierendes Haus.

Metzstraße 35 / 42 (Fotos: September 2024)

Orleansplatz

In der Schlacht von Orléans am 3./4. Dezember 1870 besiegten die deutschen Truppen die französischen und nahmen die Stadt ein.

Der halbkreisförmige Orleansplatz befindet sich gegenüber dem Ostbahnhof im Franzosenviertel Haidhausens. 1989 ersetzte ein neuer Brunnen den zum → Weißenburger Platz verlagerten Vorgänger. Die beiden Sandstein-Skulpturen an der neuen, 60 Meter langen Anlage mit 52 Bogenfontänen stammen von dem Bildhauer Erwin Kurz* (1857 – 1931), der gemeinsam mit seinem Lehrer → Adolf von Hildebrand auch den → Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz gestaltete. Die Najade und der Tritone entstanden 1904.

*) Mehr zu Erwin Kurz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ostbahnhof

Friedrich Bürklein (1813 – 1872) hatte das Gebäude des 1871 eröffneten Bahnhofs Haidhausen (»Braunauer Bahnhof in der Vorstadt Haidhausen«) im Stil der Neurenaissance entworfen. Der seit der Eingemeindung Haidhausens im Jahr 1876 gültige Name »München Ostbahnhof« wurde 1911 zu »München Ost« abgekürzt. Aber die Münchner sprechen ohnehin lieber vom »Ostbahnhof«. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man den Bahnhof nur notdürftig wieder auf. Erst 1985 wurde das heutige Bahnhofsgebäude fertiggestellt.

Der U-Bahnhof unter dem Ostbahnhof und dem Orleansplatz wurde 1988 eröffnet. Hier sind U-Bahn, S-Bahn, Buslinien und einer der drei Münchner Fernbahnhöfe verknüpft.

Pariser Platz, Pariser Straße

1872, ein Jahr nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg und der Gründung des Deutschen Reiches im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, benannte man die Pariser Straße in Haidhausen nach der französischen Hauptstadt, ebenso wie den Platz, an dem sich Weißenburger Straße, Sedanstraße, Pariser Straße und Gravelottestraße treffen.

Die Häuserzeile Pariser Straße 16 bis 18 und Rosenheimer Straße 92 bis 94 wurde 1898 im Stil der Deutschen Renaissance errichtet. Die Fassaden sind gleich, unterscheiden sich jedoch in ihrem Verwitterungszustand.

Stadthäuser aus der Gründerzeit umstehen die kleine Grünanlage des Pariser Platzes im Franzosenviertel des Münchner Stadtteils Haidhausen.

Preysingplatz, Preysingstraße

Die Preysingstraße und später auch der Preysingplatz wurden nach dem bayrischen Adelsgeschlecht Preysing benannt, das sich urkundlich bis 1100 zurückverfolgen lässt. In München zeugen davon auch das → Preysing-Palais zwischen Residenz- und Theatinerstraße und das → Palais Neuhaus-Preysing in der Prannerstraße.

Ziegelbrennerbrunnen

Der Bildhauer Hans Osel* (1907 – 1996) gestaltete 1978 den Ziegelbrenner-Brunnen aus Muschelkalk, der vor der Johanneskirche auf dem Preysingplatz steht. Dargestellt sind ein Ziegelträger und ein Ziegelschläger. Von Hans Osel stammen auch die → Brunnen für Liesl Karlstadt und den Roider Jackl auf dem Viktualienmarkt.

*) Mehr zu Hans Osel im Album über Brunnen

St. Johannes

Auf Betonpfählen in einer mit Schutt gefüllten Kiesgrube – dem heutigen Preysingplatz – wurde 1914 bis 1916 die neuromanische Backstein-Kirche St. Johannes nach Plänen des Architekten Albert Schmidt gebaut, der auch die Münchner Hauptsynagoge gestaltet hatte. Ebenso wie die Matthäus-, Markus- und Lukas-Kirche wurde auch diese vierte evangelische Kirche in München nach einem Evangelisten benannt. In den Fünfzigerjahren restaurierte man den im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Sakralbau. 1982/83 wurde St. Johannes noch einmal renoviert und dabei auch umgebaut.

Der Künstler Heiner Schumann schuf in den Sechzigerjahren die drei Buntglasfenster in der Apsis.

Herbergshäuser

Ab 1789 durften Arbeiter und Handwerker in Haidhausen gemeinsam Häuser bauen und das Eigentum unter sich aufteilen (»Bruchteilseigentum«). Diese »Herbergen« waren Vorläufer der modernen Eigentumswohnungen. Die Bewohner eines »Herbergshauses« teilten sich die Wasserpumpe ebenso wie das Plumpsklo im Hof, und manche Familien vermieteten ihr Bett schichtweise an »Bettgeher«.

1894 erwarb der Holz- und Kohlenhändler Johann Üblacker ein Ende des 18. Jahrhunderts gebautes Tagelöhner-Häuschen mit zwei Herbergen. Dessen Erben verkauften das sanierungsbedürftige »Üblacker-Häusl« 1966 der Stadt München. 1974 zogen die letzten Bewohner aus, und von 1977 bis 1980 wurde das Gebäude für mehr als eine halbe Million D-Mark saniert. Heute ist es als kleines Museum zugänglich und verfügt über einen Ausstellungsraum (Adresse: Preysingstraße 58). Der Haferlbrunnen vor dem Üblacker-Haus wurde 1990 von der Bildhauerin Alix Stadtbäumer (*1956) geschaffen.

Üblacker-Haus / Haferlbrunnen (Fotos: 2018 / 2024)

Der einem alpenländischen Bauernhof nachempfundene Kriechbaumhof aus dem 17. Jahrhundert – ebenfalls ein Herbergshaus – musste 1976 wegen Baufälligkeit abgerissen werden. 1985 ließ ihn die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung für mehr als eine Million D-Mark aus vielen Originalteilen neu errichten, allerdings nicht am ursprünglichen Standort in der Wolfgangstraße in Haidhausen, sondern in der Preysingstraße 71.

Rosenheimer Straße

Mit 7,4 Kilometern Länge gehört die Rosenheimer Straße zu den längsten Straßen in München. Seit 1877 trägt sie den Namen der oberbayrischen Stadt Rosenheim.

Erich-Schulze-Brunnen

Der Münchner Künstler Albert Hien (*1956) gestaltete 1990 die beiden Brunnen auf dem Gelände der GEMA neben dem → Kulturzentrum Gasteig. Der kleinere der beiden stellt eine überdimensionale Hupe aus Bronze mit vergoldetem Handbalg dar. Der größere, dem langjährigen GEMA-Generaldirektor Erich Schulze gewidmete Brunnen besteht aus einer siebeneinhalb Meter hohen Messing-Tuba.

Versailler Straße

Die Versailler Straße wurde um 1900 nach der französischen Stadt Versailles benannt, die wegen des Schlosses berühmt ist, das der »Sonnenkönig« Ludwig XIV. im 17. Jahrhundert gebaut hatte. Anders als im Franzosenviertel von Haidhausen hat der Straßenname keinen Bezug zum Deutsch-Französischen Krieg (1870/71), und der Friedensvertrag von Versailles wurde erst 1919, also nach der Benennung geschlossen.

St. Gabriel in Haidhausen

Die Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert, die von 1908 bis 1933 das Architektenbüro »Ed. Herbert & O. O. Kurz« in Schwabing leiteten, bauten 1925/26 die Pfarrkirche St. Gabriel in Haidhausen für die 1922 durch Abtrennung von → St. Johann Baptist entstandene katholische Gemeinde.

Das Innere der Kirche ist nach dem Vorbild einer altchristlichen Basilika gestaltet. Auffallend sind die 1936 von Friedrich Cothen-Orla gemalten Fresken mit Kreuzwegstationen zu beiden Seiten über den Arkaden. Im linken Querhaus befinden sich ein 1957 von Roland Friedrichsen geschaffener Franziskusaltar und Reste eines Marienaltars von 1931.

Das Christkönigsmosaik in der Apsis wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Max Faller gestaltete den Altarbereich im Zuge der 1980/81 erfolgten Sanierung der Kirche um.

Weißenburger Platz, Weißenburger Straße

Der Weißenburger Platz und die Weißenburger Straße in Haidhausen wurden nach einer Kleinstadt im Elsass benannt: Wissembourg bzw. Weißenburg. Dort hatten am 4. August 1870 preußische Truppen über französische gesiegt, und im Jahr darauf, im Frieden von Frankfurt, wurde Weißenburg dem neuen Deutschen Kaiserreich zugeteilt.

Weißenburger Platz

Auf dem Weißenburger Platz in Haidhausen steht ein 1853 von dem Architekten August von Voit* entworfener, von dem Bildhauer Anselm Sickinger und dem Steinmetz Nikolaus Höllriegel gebauter Brunnen, der damals im Glaspalast im → Alten Botanischen Garten aufgestellt wurde. Von 1901 bis 1971 plätscherte er auf dem → Orleansplatz, seit 1974 markiert er das Zentrum des Weißenburger Platzes.

*) Mehr zu August von Voit im Album über Architekten

Weißenburger Straße

1896 baute Johann Sepp das neubarocke Mietshaus in der Weißenburger Straße 39.

Wiener Platz

1891 wurde der Platz an der Inneren Wiener Straße in Haidhausen nach der Stadt Wien benannt. Von hier blickt man auf die → St. Johann Baptist-Pfarrkirche am Johannisplatz. An der Nordostseite des Wiener Platzes stehen noch original erhaltene ehemalige Herbergshäuser. Das 1901 bis 1903 im Stil der Deutschen Renaissance errichtete Mietshaus am Wiener Platz 8 wurde nach den Kriegszerstörungen vereinfacht wieder aufgebaut.

Der 1910 vom Bildhauer Ignatius Taschner* gestaltete Fischerbuberl-Brunnen plätscherte ursprünglich auf dem Viktualienmarkt. 1934 wurde die Original-Figur durch einen Abguss ersetzt, und beim Wiederaufbau der Schrannenhalle versetzte man den Brunnen auf den Wiener Platz.

*) Mehr zu Ignatius Taschner im Album über Brunnen

Wörthstraße

Wie andere Plätze und Straßen im Franzosenviertel auch, ist die Wörthstraße nach einem französischen Ort benannt, der im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) eine Rolle spielte. Bei Wœrth (Wörth an der Sauer) errangen die Deutschen am 6. August 1870 einen Sieg über die Franzosen (Bataille de Frœschwiller-Wœrth). Dabei fielen 20.000 Soldaten.

An den neubarocken Häusern in der Wörthstraße 29 und 17 fallen die Maskarone auf. Das Gebäude Wörthstraße 17 wurde um 1890 errichtet, das Haus am Bordeauxplatz (Wörthstraße 29) 1896 nach Plänen des Architekten Ernst Schnetzler.

Zellstraße

Von der Rosenheimer Straße zum Kabelsteg und zum Meillerweg führt eine 1965 nach dem Stadtrat Clemens Zell (1875 – 1958) benannte Sackstraße.

Muffatwerk

Das von dem Architekten Franz Karl Muffat 1837 gebaute Brunnhaus zur Wasserversorgung von Haidhausen war bis 1883 in Betrieb. 1893 wurde es Bestandteil eines Dampf- und Wasserkraftwerks zur Stromerzeugung. 1992 gab die Stadt München das 1973 stillgelegte, unter Denkmalschutz stehende Elektrizitätswerk zur kulturellen Nutzung frei. So entstand 1992/93 die »Muffathalle«, die nach Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen 2008 in »Muffatwerk« umbenannt wurde. Als »Muffathalle« wird noch immer die ehemalige Turbinenhalle des Kraftwerks bezeichnet. Aus dem ehemaligen Kesselhaus wurde das »Ampere«. Beide werden als Veranstaltungsräume genutzt.

Streetart

Die Gartenmauern des Muffatwerks in der Zellstraße werden für Streetart genutzt.

»Herbstkönigin«

Der Bildhauer Andreas Pfenninger schuf 2023 mit Unterstützung der Landeshauptstadt München vier »Baumköpfe«, darunter die hier abgebildete »Herbstkönigin« in der Zellstraße.

(Foto: November 2023)

»Copper Lick«

Lina Lapelytė wurde 1984 in Litauen geboren. Sie studierte sowohl Musik als auch Bildhauerei, und dementsprechend kombiniert sie beides in ihrer künstlerischen, auf Performance basierenden Tätigkeit. Zwischen Muffatwerk und Kabelsteg ließ die Künstlerin eine gemeinsam mit dem Architekturbüro Mantas Peteraitis entworfene und aus einem 400 Millionen Jahre alten Kalksteinfelsen in Litauen gemeißelte Skulptur aufstellen: »Copper Lick«. Vom 19. März bis 18. Juni 2024 diente das als Hörraum für eine wöchentliche Performance mit Gesang und Glockenläuten. Beteiligte Kirchen: St. Lukas, St. Maximilian, St. Nikolai am Gasteig und Loretokapelle, St. Johann Baptist, Frauenkirche.