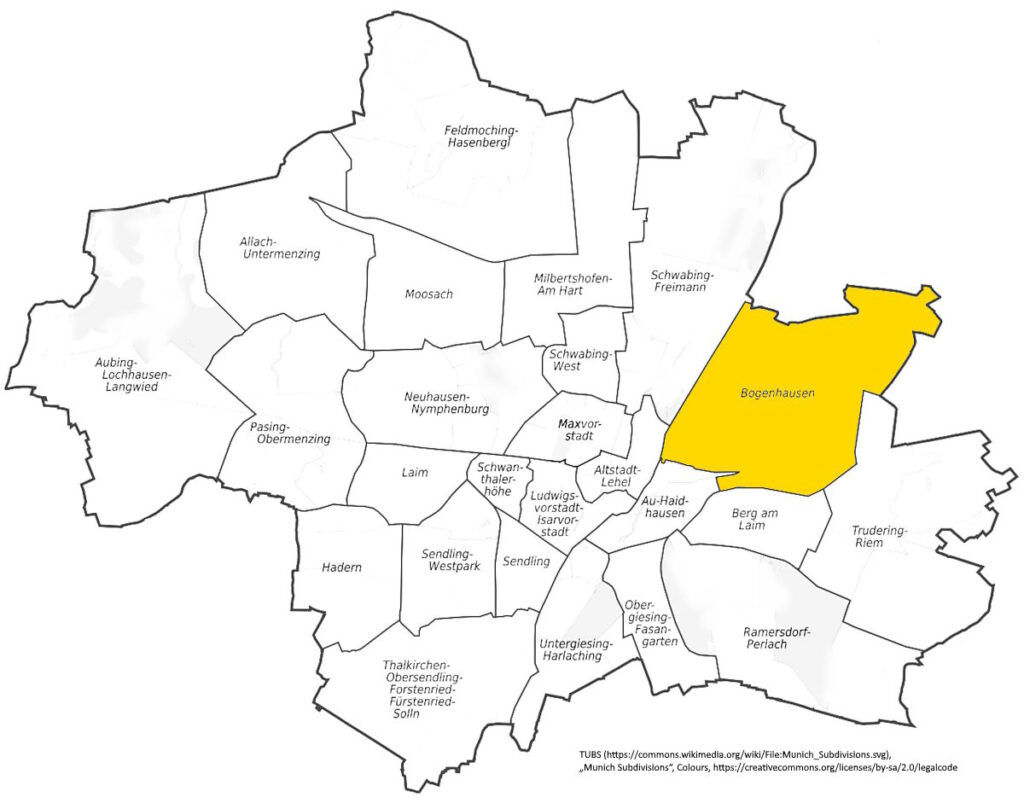

München: Bogenhausen

Der historische Ortskern von Bogenhausen ist das Gebiet um die alte Pfarrkirche St. Georg am Bogenhauser Kirchplatz. Die Siedlung, die 1818 zur Gemeinde erhoben wurde, geht auf das 768 erstmals urkundlich erwähnte »Pupinhusir« zurück. 1892 wurde Bogenhausen von München eingemeindet. Es folgten Oberföhring (1913), Daglfing, Denning, Englschalking und Johanneskirchen (1930). Zamdorf und Steinhausen, die bereits seit 1913 als Teile von Berg am Laim zu München gehörten, wurden 1937 Bogenhausen zugeordnet. Alle zusammen bilden seit 1992 den Stadtbezirk 13.

Arabellapark und -straße

Der Unternehmer Josef Schörghuber (1920 – 1995) kaufte ab 1958 Grundstücke eines Areals in Bogenhausen und begann Mitte der Sechzigerjahre, dort ein Wohn- und Gewerbegebiet zu bauen, das – wie das Arabella-Hochhaus und die Arabellastraße ‒ nach seiner Tochter Arabella bzw. der Oper »Arabella« von Richard Strauss benannt wurde. Seit 1988 fährt die U-Bahn zum Arabellapark, und das letzte dazugehörige Bürohaus wurde 1998 bezugsfertig ‒ während man zur gleichen Zeit das älteste der Bürohäuser schon wieder abriss.

Bestrebungen, ein Konzerthaus und eine Kunsthalle (»Modern Art Museum München«) im Arabellapark zu bauen, blieben erfolglos, obwohl die Architekten Paolo Nestler (1920 – 2010) und Carlfried Mutscheler (1926 – 1999) dafür bereits Pläne erarbeitet hatten.

Steinlöwe von Hans Kastler

Vor dem Baywa-Hochhaus in der Arabellastraße 4 liegt ein 1969 vom Bildhauer Hans Kastler* (1931 ‒ 2016) geschaffener steinerner Löwe im Gras.

*) Mehr zu Hans Kastler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fußgängerbrücke über die Englschalkinger Straße

Von der Fußgängerbrücke, auf der man die Englschalkinger Straße zwischen Normannen- und Rosenkavalierplatz überquert, blickt man aufs Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und »Four Points by Sheraton Munich Arabellapark«.

Arabellahaus

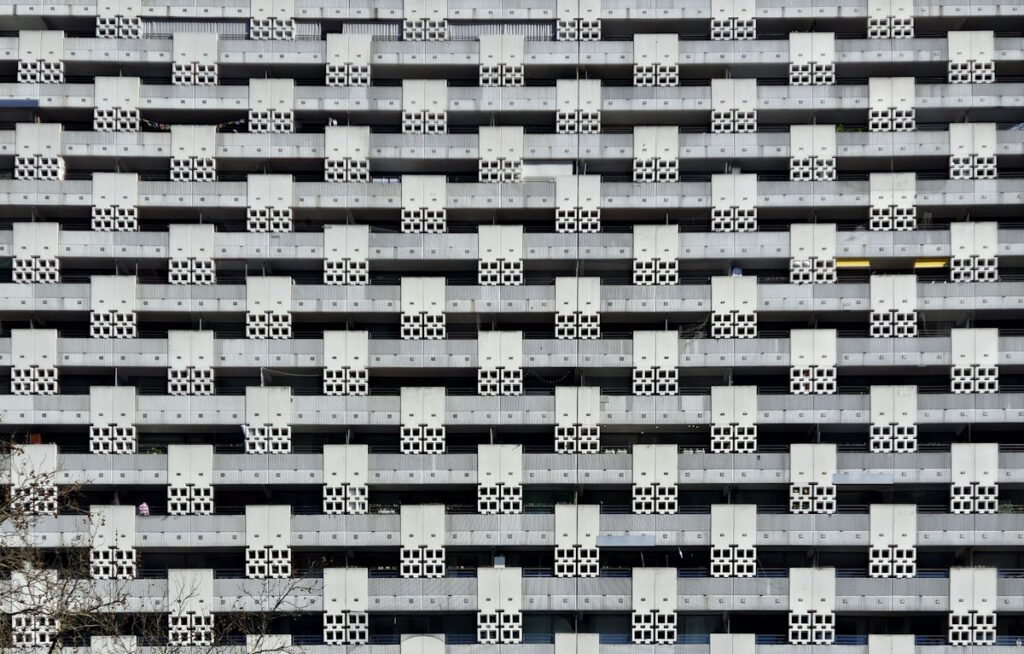

Das 75 Meter hohe und 150 Meter breite Arabellahaus wurde 1966 bis 1969 von Josef Schörghuber nach Plänen des Architekten Toby Schmidbauer gebaut. Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 wurde ein Teil der Wohnungen in einen Hotelbetrieb umgewandelt, der inzwischen als »Four Points by Sheraton Munich Arabellapark« firmiert. Seit 2018 ist geplant, das Arabellahaus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Den Termin dafür hat man 2021 von 2026 auf 2030 verschoben.

Arabellahaus (Fotos: März 2025)

HVB-Tower (Hypo-Haus)

Mit dem Erdaushub für das als Zentrale der Hypo-Bank geplante Hochhaus im Arabellapark (Arabellastraße 12) wurde im September 1974 begonnen. Fertiggestellt wurde das knapp 114 Meter hohe, nach Plänen des Architektenpaares Bea und Walther Betz (1928 – 2018; 1929 – 2010) gestaltete Hypo-Haus 1981. Bemerkenswert sind nicht zuletzt die am zentralen Tragrahmen hängenden (!) Gebäudeteile. Bis zur Fertigstellung des 163 Meter hohen Business Tower Nürnberg war das Hypo-Haus das höchste Bürogebäude Bayerns.

Seit 2006 steht der HVB-Tower – so die aktuelle Bezeichnung – unter Denkmalschutz. 2013 bis 2015 ließ die Unicredit Bank den HVB-Tower nicht nur sanieren und modernisieren, sondern auch zum nach LEED-Standard zertifizierten »Green Building« umbauen.

Östlich des HVB-Towers (Arabellastraße 18 / Denninger Straße 25) entstand 1995 bis 1998 ein zusätzliches Gebäude für die Bank, ebenfalls nach Plänen der Architekten Bea und Walther Betz.

»Chalamy kopto«

Der Bildhauer Rudolf Wachter* (1923 ‒ 2011) schuf 1969 die Aluminium-Plastik »Chalamy kopto«, die vor Hubert Burda Media in der Arabellastraße 23 aufragt.

*) Mehr zu Rudolf Wachter im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Rad des Lebens«

Der österreichische Bildhauer Hans Kastler* (1931 ‒ 2016) modellierte 1989 die Bronze-Plastik »Rad des Lebens«, die vor den Bürogebäuden Arabellastraße 27/29 zu finden ist.

*) Mehr zu Hans Kastler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Brunnen und Lichterhügel von Hans Prähofer

Südlich des → Rosenkavalierplatzes und entlang der Adresse Arabellastraße 19a befindet sich seit 1984 ein langgezogener Brunnen des Bildhauers Hans Prähofer* (1920 – 2005) – den wir noch nie mit Wasser erlebten. Das westliche der beiden Becken korrespondiert mit dem ganz in der Nähe ebenfalls von Hans Prähofer gestalteten »Lichterhügel«.

*) Mehr zu Hans Prähofer im Album über Brunnen bzw. im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bronze-Nashörner

1972 hatte Roland Friederichsen* (1910 – 1992) die beiden Bronze-Nashörner gestaltet, die hundert Meter weiter östlich zu finden sind und 1984 gleichzeitig mit seinem Kunstwerk → »Auffliegender Vogel« am Rosenkavalierplatz enthüllt wurden.

*) Mehr zu Roland Friederichsen im Album über Kunst im öffentlichen Raum

U-Bahnhof Arabellapark

Die Architektin Ingeborg Bielinski plante den U-Bahnhof Arabellapark, der seit Oktober 1988 in Betrieb ist.

Album über U-Bahnhöfe in München

Barbarossastraße

Die Barbarossastraße wurde 1899 nach dem Stauferkaiser Friedrich Barbarossa benannt, der auf dem Pfingsthoftag in Augsburg 1158 eine Einigung zwischen dem Welfenherzog Heinrich der Löwe und Bischof Otto von Freising unterstützt hatte, die als Gründung von München gilt.

Nazarethkirche in Bogenhausen

1960/61 bauten die Architekten Helmut von Werz und Johann-Christoph Ottow, die auch beim Bau der → Parkstadt Bogenhausen mitgewirkt hatten, die »evang.-luth. Kirche Parkstadt« an der Barbarossastraße 3, die 1962 zur »Nazarethkirche« wurde.

2025 entwidmete man die Kirche, und nun wird über die Zukunft nachgedacht: ein Verkauf der Kirche oder eine Verpachtung (Erbbaurecht) stehen zur Diskussion. Die Nazarethkirche könnte von einer orthodoxen Kirche übernommen oder zur »internationalen Kirche« einer Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen werden. Ende 2025 hat nun erst einmal die katholische Pfarrei → St. Maximilian in der Isarvorstadt, deren Kirche von 2025 bis voraussichtlich 2027 saniert wird, ein Zwischennutzungsrecht bis Sommer 2026 für die Nazarethkirche in Bogenhausen erlangt.

Bogenhauser Kirchplatz

St. Georg in Bogenhausen

Bei St. Georg handelt es sich um die ehemalige Dorfkirche von Bogenhausen. Der Pfarrer Franz Georg Riedl und Graf August Joseph von Toerring, der Besitzer des nahe gelegenen Schlosses Neuberghausen, strebten ab 1759 einen Ausbau der teils romanischen, teils spätgotischen Kirche an und beauftragten Johann Michael Fischer (1692 – 1766) damit. Anfang 1766 begannen die Arbeiten, aber am 6. Mai starb der Architekt. Balthasar Trischberger (1721 – 1777) übernahm daraufhin die Bauleitung. 1768 war die Rokoko-Kirche fertig, und 1777 erhielt der Kirchturm die Zwiebelhaube.

Den barocken Hochaltar gestaltete Johann Baptist Straub 1770 bis 1773. Zu sehen sind der Drachentöter Georg, die hl. Irene und der hl. Donatus. Ignaz Günther schuf 1770 bis 1777 die Kanzel und die beiden Seitenaltäre.

Johann Philipp Helterhof malte 1767/68 die Gewölbe-Fresken.

Friedhof Bogenhausen

Der kleine, im 9. Jahrhundert angelegte Friedhof von St. Georg entwickelte sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts zur begehrten Begräbnisstätte prominenter Künstler, aber es gibt keine pompösen Grabmale.

St. Georg in Bogenhausen: Friedhof (Fotos: März 2023)

Böhmerwaldplatz

Der 1912 angelegte und in den Dreißigerjahren umgestaltete Böhmerwaldplatz in München-Bogenhausen wurde nach dem Böhmerwald benannt, einer Bergkette entlang der Grenzen von Tschechien, Deutschland und Österreich.

Denkmal für Adalbert Stifter

Der Bildhauer Leopold Hafner (1930 – 2015) gestaltete 1982 ein Denkmal für den Biedermeier-Schriftsteller Adalbert Stifter* (1805 – 1868): ein Bergkristall auf einer Stele in Anspielung auf die Erzählung »Bergkristall«. Passend zu Stifters Geburtsort Oberplan (heute: Horní Planá) im Böhmerwald steht das Denkmal auf dem Böhmerwaldplatz.

*) Mehr zu Adalbert Stifter im Album über Denkmäler in München

U-Bahnhof Böhmerwaldplatz

In der am 27. Oktober 1988 eröffneten U-Bahnstation Böhmerwaldplatz sind die Säulen mit grün emaillierten Blechen verkleidet, die mit einer Baumreihe im Wald assoziiert werden sollen.

Album über U-Bahnhöfe in München

Buschingstraße

Der Jurist und Volkswirtschaftler Paul Busching (1877 – 1945) gründete 1899 in München einen Verein für Verbesserung der Wohnverhältnisse (heute: Gemeinnütziger Wohnungsverein München 1899 e. V.). Die Nationalsozialisten entzogen ihm 1933 seine Professur und auch alle anderen Ämter. 1955 wurde eine Straße in der Parkstadt Bogenhausen nach ihm benannt, und dort (vor Hausnummer 2) befindet sich auch ein Denkmal für Paul Busching. Es stellt einen Grundsteinleger dar und wurde 1958 vom Bildhauer Seff Weidl (1915 – 1972) nach dem Vorbild seiner vier Jahre davor geschaffenen Plastik »Vorgebeugter Mann« gestaltet, die in Marl zu finden ist.

Cosimapark und -straße

Die Cosimastraße erinnert seit 1933 an Cosima Wagner (1837 – 1930), die 1857 bis 1870 mit Hans von Bülow und ab 1870 mit Richard Wagner* verheiratete Tochter von Franz Liszt, die von 1883 bis 1908 die Bayreuther Festspiele leitete. Die 1963 bis 1969 nach Plänen des Architekten Ernst Barth (1906 – 1994) gebaute Wohnsiedlung Cosimapark und das 1980 eröffneten Cosimabad folgten der Namensgebung.

*) Mehr zu Richard Wagner im Album über Denkmäler

»Baum-Brunnen«

Roland Friederichsen* (1910 – 1992) gestaltete 1971 einen 3,3 Meter hohen »Baum-Brunnen«, der von der Kunstgießerei Werner Braun in Oberschleißheim in Bronze gegossen und 1972 über einem Beton-Becken im Hof des Verwaltungsgebäudes der damaligen D. A. S. Rechtsschutzversicherung in der Prinzregentenstraße 14 enthüllt wurde. Nachdem der »Baum-Brunnen« dort abgebaut worden war, schenkte der Bildhauer sein Werk der Stadt München, und man stellte wenigstens die Bronzefigur auf der Wiese vor dem 1980 eröffneten Cosimabad 1990 neu auf. Ein Antrag, daraus wieder einen Brunnen zu machen, wurde 2014 abgelehnt.

*) Mehr zu Roland Friederichsen im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Vor dem Gebäudekomplex Cosimastraße 2 in der südwestlichen Ecke der Wohnsiedlung Cosimapark befinden sich drei Bronzefiguren. Der Bildhauer Heinrich Kirchner* (1902 – 1984) entwarf 1974 das »Bild des Hoffens«. Von Alexander Fischer* (1903 – 1981) stammen die 1990 bzw. 1992 aufgestellten Figurengruppen »Paar« und »Großes Liebespaar«.

*) Mehr zu Alexander Fischer und Heinrich Kirchner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Großes Liebespaar«, »Paar« und »Bild des Hoffens« (Fotos: März 2025)

Daphne-Straße

1964 wurde die Daphnestraße im Arabellapark nach einer Oper von Richard Strauss benannt.

St. Rita in Bogenhausen

Für die 1968 gegründete Pfarrgemeinde St. Rita in Bogenhausen stand lange Zeit nur eine hölzerne Notkirche zur Verfügung. Erst 1983 konnte mit dem Bau einer »richtigen« Kirche nach Plänen des Architektenpaars Adolf und Helga Schnierle begonnen werden, die 1987 der hl. Rita von Cascia geweiht wurde (Adresse: Daphnestraße 27). Der Bildhauer Wilhelm Breitsameter übernahm die künstlerische Einrichtung.

Rita von Cascia (um 1367 – 1447) wurde als 14-Jährige einem Mann versprochen und vier Jahre später mit ihm verheiratet. Ferdinand Mancini kam 1401 gewaltsam um, und die beiden Söhne des Ehepaars erlagen bald darauf der Pest. 1407 wurde Rita ins Kloster der Augustiner-Eremitinnen in Cascia aufgenommen, wo sie 1432 die Stigmen empfing.

Denninger Anger

Beim Denninger Anger handelt es sich um eine 20 Hektar große Grünanlage in Bogenhausen, Denning und Zamdorf. Der älteste Teil entstand bereits in den Sechzigerjahren. In den Achtzigerjahren und bis 1993 wurde das Gelände zu einem hügeligen Stadtpark mit geschwungenen Spazierwegen erweitert.

Effnerplatz und Effnerstraße

Effnerstraße und Effnerplatz wurden 1908 bzw. 1931 nach Joseph Effner und Carl von Effner benannt. Joseph Effner (1687 – 1745) gehörte zu den bedeutendsten Barock-Baumeistern in Süddeutschland. Als seine Hauptwerke gelten das → Palais Preysing, → Schloss Fürstenried, die → Baden- und die → Pagodenburg sowie die Erweiterung der → Schlösser Nymphenburg und Schleißheim. Sein Urenkel Carl von Effner (1831 – 1884) machte sich als Gartengestalter einen Namen. Ihn nahm König Maximilian II. von Bayern 1857 als Hofgärtner in Dienst und beauftragte ihn mit der Gestaltung des Isarufers zwischen Haidhausen und Bogenhausen (Maximiliansanlagen). König Ludwig II. ernannte Carl Effner 1868 zum Oberhofgärtner und 1873 zum königlich-bayerischen Hofgärtendirektor. Für seine Verdienste erhielt er 1877 den Verdienstorden der Bayerischen Krone und wurde damit als Ritter von Effner in den Adelsstand erhoben.

Die Wendeschleife für die aus der Stadtmitte kommenden Straßenbahnen wurde in den Sechzigerjahre vom Herkomerplatz zum Effnerplatz verlegt. (Eine weitere Wendeschleife existiert seit Ende 2011 in St. Emmeram, aber die von dort kommenden Trambahnen können am Effnerplatz nicht wenden.) Seit Dezember 2006 entlastet der zum Mittleren Ring gehörende Effnertunnel den Verkehr auf dem Effnerplatz.

»Mae West«

Rita McBride (*1960) schloss ihr Studium am California Institute of the Arts 1987 mit einem Master-Titel (MFA) ab. 1999/2000 lehrte sie als Gastprofessorin an der Akademie der Bildenden Künste München und an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 2003 wurde Rita McBride Professorin für Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf, und von 2013 bis 2017 amtierte sie als Rektorin der Akademie.

Während ihrer Tätigkeit in Düsseldorf entwarf Rita McBride die 52 Meter hohe Plastik am Effnerplatz. Die Planungen hatten 2002 begonnen; der Bau des Rotationshyperboloids erfolgte von Oktober 2010 bis Januar 2011. Der Titel lautete zunächst »Tower«, aber dann setzte Rita McBride die Benennung nach der amerikanischen Filmschauspielerin Mae West (1893 – 1980) durch.

»Hermesflügel II«

Dem Bildhauer Jörg Wiele (*1951), der sich vor allem mit kinetischen Kunstwerken im öffentlichen Raum einen Namen gemacht hat, verdanken wir auch in Bogenhausen zwei Objekte: → »Straight on Two« (1994) an der Meistersingerstraße und »Hermesflügel II« (1995) vor dem Christophorus-Haus, Effnerstraße 93.

Quellnymphen-Brunnen

Vor der Wohnanlage an der Effnerstraße 94 – 98 befindet sich seit 1984 ein Brunnen mit der vom Bildhauer Josef Fromm* (1932 – 2015) modellierten Bronzefigur einer Quellnymphe. Ursprünglich sprudelte Wasser aus der hochgehaltenen Schale.

*) Mehr zu Josef Fromm im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Englschalkinger Straße

Seit 1897 heißt die Englschalkinger Straße (früher: – Weg) nach dem Ort, zu dem sie führt.

»Große Zwei VI«

An der Englschalkinger Straße (77) wurde 1977 bis 1982 das bereits seit 1969 geplante Klinikum Bogenhausen (inzwischen: München Klinik Bogenhausen) gebaut. An der Treppe, die zum Haupteingang hinaufführt, steht seit 1982 die 1973 von Fritz Koenig* modellierte Bronzeplastik »Große Zwei VI«.

*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Reihertanz«

Im öffentlich zugänglichen Patientenhof des Städtischen Klinikums Bogenhausen steht seit 1983 die Bronzegruppe »Reihertanz« von Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996).

Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ökologisches Bildungszentrum

Wo die Trottoirsteinfabrik Reischl an der südlichen Grenze von Englschalking 1861 bis 1919 Mauersteine und Bodenplatten aus Lehm produziert hatte und dann jahrzehntelang eine Kiesgrube mit Quetschwerk betrieben worden war, eröffneten die Münchner Volkshochschule und das Münchner Umwelt-Zentrum 2001 das »Ökologische Bildungszentrum«. Von den frei zugänglichen Gärten des ÖBZ an der Englschalkinger Straße 166 bis zur Eggenfeldener Straße bzw. zum → Denninger Anger reichen die Parkanlagen auf einem Areal, das bis in die Achtzigerjahre für eine Trambahntrasse vorgesehen war (»Englschalkinger Anger«).

Der Naturspielplatz am Ökologischen Bildungszentrum wurde nach Marion Loewenfeld (*1952) benannt. Die ehemalige Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde gehörte zu den Gründungsmitgliedern sowohl des Ökoprojekts »MobilSpiel e. V.« als auch der Arbeitsgemeinschaft »Natur- und Umweltbildung« (ANU).

Fideliostraße und Fideliopark

Die Fideliostraße an der Grenze zwischen Englschalking und Johanneskirchen wurde 1934 nach der Oper »Fidelio« von Ludwig van Beethoven benannt. Auch die 1966 bis 1970 südlich der Fideliostraße und westlich der Freischützstraße gebaute Wohnsiedlung erhielt diesen Namen.

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium wurde 1970 gegründet und richtete sich 1974 in einem Schulgebäude im → Arabellapark in Bogenhausen ein (Elektrastraße).

Benannt wurde die Schule nach dem Schriftsteller und Kunstkritiker Wilhelm Hausenstein (1882 – 1957), den die Nationalsozialisten wegen seiner kritischen Haltung 1936 aus der Reichsschrifttumskammer und 1943 aus der Reichspressekammer ausgeschlossen hatten. In der ersten Hälfte der Fünfzigerjahre ‒ im Rentenalter ‒ hatte sich Wilhelm Hausenstein noch für die deutsch-französische Freundschaft eingesetzt, zunächst als Generalkonsul, dann als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Paris.

Im September 2024 zog das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in einen ab 2018 nach Plänen des Berliner Architekturbüros Hascher Jehle errichteten außergewöhnlichen Neubau am Salzsenderweg bzw. an der Fideliostraße (Adresse: Fideliostraße 145) in Bogenhausen.

Fideliopark

Beim Fideliopark südlich der Fideliostraße in Englschalking handelt es sich um eine Siedlung, die 1966 bis 1970 auf dem Gelände einer von 1864 bis 1960 betriebenen Ziegelei gebaut wurde. Zwischen den Wohnblöcken am Bruno-Walter-Ring bzw. an der Freischützstraße befindet sich eine großzügig gestaltete Grünanlage.

Der Bruno-Walter-Ring erinnert seit 1967 an den weltberühmten Dirigenten Bruno Walter (1876 – 1962). Im März 1933 drohten die Nationalsozialisten mit Gewalt, falls der jüdische Dirigent mit den Berliner Philharmonikern auftreten würde. Bis zum »Anschluss« lebte Bruno Walter in Österreich, dann floh er nach Frankreich und im Jahr darauf in die USA.

Flaschenträgerstraße

Die Flaschenträgerstraße in Englschalking erinnert seit 1930 an den Ziegelei-Besitzer Wilhelm Flaschenträger (1866 – 1930), der 1900 bis 1930 als letzter Bürgermeister der Gemeinde Daglfing amtierte, zu der auch Englschalking gehörte. Ein halbes Jahr vor seinem Tod wurde die von ihm angestrebte Eingemeindung nach München vollzogen.

St. Nikolaus in Englschalking

Die dem heiligen Nikolaus gewidmete spätromanische Kirche in Englschalking wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet.

St. Nikolaus in Englschalking (Fotos: März 2025)

1659 barockisierte man das Innere und erweiterte die romanischen Fenster. Aus dieser Zeit stammt der Hochaltar mit den Statuen der Heiligen Korbinian und Wolfgang. (Das Altarblatt mit einer Darstellung des hl. Nikolaus wurde 1872 von K. S. Wild signiert.)

Die barocken Seitenaltäre, die Kanzel und die Orgelempore mussten 1956 ausgebaut werden, weil sie durch Schimmel zerstört waren. Während man die auf Lehmboden gebaute Kirche St. Nikolaus 1969 mit einem Fundament unterfütterte, trockenlegte und den Boden des Altarraums anhob, wurden in der Laibung des Chorbogens Reste spätgotischer Wandmalereien freigelegt. Ende 2022 musste die Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen werden, aber seit einer Erneuerung des Dachstuhls, einer Aufrichtung des Dachreiters und einer Neueindeckung des Dachs in den Jahren 2023/24 nutzt die Gemeinde die Kirche St. Nikolaus wieder. Und Ende 2024 ersetzte eine neue Glocke im Dachreiter die kaputte aus dem Jahr 1657, die nun im Kirchenschiff am Boden steht.

Das hölzerne Relief »Anna selbdritt« stammt aus der Zeit um 1520. Die beiden anderen Figuren – die Heiligen Martin und Sylvester – sind noch zwei Jahrzehnte älter.

St. Nikolaus in Englschalking (Fotos: September 2025)

Freischützstraße

Die Freischützstraße in Englschalking wurde 1934 nach der 1821 uraufgeführten Oper »Der Freischütz« von Carl Maria von Weber und Friedrich Kind benannt.

»Evolution«

Christine Stadler (1922 – 2001) besuchte eine Kunstschule und absolvierte eine Bildhauerlehre, bevor sie 1950 bis 1956 an der Akademie der Bildenden Künste München studierte und schließlich Meisterschülerin von Anton Hiller (1893 – 1985) wurde. Die Bildhauerin schuf 1971 die Bronze-Skulptur »Evolution«, die an der Kreuzung Freischützstraße / Robert-Heger-Straße im 1966 bis 1970 gebauten Stadtquartier Fideliopark in Englschalking zu finden ist. Von ihr stammen auch die Steinreliefs in den U-Bahnhöfen Bonner Platz und Petuelring.

Friedrich-Eckart-Straße

1868 gründete Johannes Eckart eine Fruchtsaftfabrik in München. Um die Jahrhundertwende stieg das inzwischen vor allem Konserven produzierende Familienunternehmen zum »Königlich Bayerischen Hoflieferanten« auf.

Friedrich Eckart (1823 – 1907), ein Sohn des Firmengründers, hatte 1897 ein Grundstück in Zamdorf erworben, auf dem sein gleichnamiger Sohn 1910 eine Konserven-, Fruchtsaft- und Marmeladenfabrik in Betrieb nahm. Werner Eckart (1909 – 1997), ein weiterer Spross der Familie, gründete 1949 das Pfanni-Werk am Ostbahnhof. Das bestand bis 1993. (Die Marke Pfanni gehört seit 2000 Unilever.)

Die 1968 von einem Sohn Werner Eckarts gegründete Firma Johs Eckart GmbH betreibt neben einer »Stadthochalm« im → Werksviertel-Mitte eine »Niederalm München« an der Friedrich-Eckart-Straße 23 – 33 in Zamdorf.

Friedrich-Herschel-Straße

Noch im 19. Jahrhundert hatte man eine Straße in Bogenhausen nach dem Astronomen und Musiker Friedrich Wilhelm Herschel (1738 – 1822) benannt, und 1926 wurde aus der Herschel-Straße die Friedrich-Herschel-Straße.

Jugendstil

Der aus Ungarn stammende Jugendstil-Architekt Franz Popp (1870 ‒ 1928) errichtete zwischen 1905 und 1914 drei Dutzend Wohngebäude in München, so auch 1909/10 die Mietshäuser in der Friedrich-Herschel-Straße 1 und 3 (Ecke Holbeinstraße).

Der in Budapest geborene Architekt Franz Popp (1870 ‒ 1928), der in seiner Geburtsstadt studiert hatte, kam 1900 nach München und gestaltete hier drei Dutzend Mietshäuser im Jugendstil.

Das Wohnhaus Friedrich-Herschel-Straße 18 im barockisierender Jugendstil entstand um 1910.

Fritz-Lutz-Straße

Fritz Lutz (1917 – 1995), der bereits 1937 die erste Lehramtsprüfung in München abgelegt hatte, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Lehrer in Englschalking und an der Städtischen Sing- und Musikschule München. 1956 bis 1964 amtierte er als Rektor der Schule an der Ostpreußenstraße. Dann wurde Fritz Lutz zum Schulrat und Schulamtsdirektor im Staatlichen Schulamt des Landkreises München ernannt. 1979 trat er in den Ruhestand, wurde aber sogleich als Kreisheimatpfleger berufen und machte sich einen Namen aus Heimatforscher. Seit 1996 erinnert die Fritz-Lutz-Straße in Denning an ihn.

Ball spielender Knabe

Die 1963 vom Bildhauer Lothar Dietz* (1896 – 1976) modellierte Bronzefigur eines Fußball spielenden nackten Knaben ist beim Eingang der Bezirkssportanlage an der Fritz-Lutz-Straße 23 in Denning zu finden.

*) Mehr zu Lothar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Bündelung«

Christoph Freimann (*1940) studierte 1962 bis 1968 an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 1977 begann er, sich mit rot lackierten Stahlplastiken einen Namen zu machen.

1990 wurde sein sechs Meter hohes Kunstwerk »Bündelung« am Ufer des Sees im Zamilapark aufgestellt, beim Haus am See an der Fritz-Lutz-Straße 25. Inzwischen ist es von Laub überwuchert.

Galileiplatz

Der Galileo-Platz in Bogenhausen erinnert seit 1906 an den italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei* (1564 – 1642). 2009, im Internationalen Jahr der Astronomie, wurde ein zwei Jahre zuvor vom Bildhauer Mathias Rodach (*1973) geschaffenes Galileo-Denkmal enthüllt.

*) Mehr zu Galileo Galilei im Album über Denkmäler

Gebeleschule und -straße

Die Grundschule an der Gebelestraße (»Gebeleschule«) in Bogenhausen wurde 1913/14 nach Plänen des Bauamtmanns Wilhelm Bertsch im barockisierenden Stil errichtet und wenige Wochen vor der Eröffnung ebenso wie die Straße davor nach Josef Gebele (1853 – 1910) benannt, einen Autor von Büchern über das Schulwesen in München und die Aufklärung in Bayern.

Gotthelfstraße

Die Gotthelfstraße in Bogenhausen erinnert seit 1925 an den Erzähler Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius, 1797 – 1854).

St. Johann von Capistran

Nach einem 1957 von dem Architekten Franz Joseph (»Sep«) Ruf (1908 – 1982) gestalteten Modell baute man 1959/60 eine Kirche in Bogenhausen, die dem hl. Johann von Capistran geweiht wurde. Sie zählt zu den bedeutendsten Sakralbauten der Nachkriegszeit.

Die Sichtziegelwände außen und innen verlaufen im Grundriss kreisförmig, aber die Mittelpunkte sind um wenige Meter verschoben. Dadurch ist hinter dem Altar zusätzlicher Raum entstanden. Licht fällt durch ein Glasgemälde von Josef Oberberger (1905 – 1994), vor allem aber durch eine Glaskuppel über dem Altar ins Innere.

Den feuervergoldeten Tabernakel in St. Johann von Capistran schuf der Gold- und Silberschmied Franz Rickert (1904 – 1991). Und die Holzbildhauerin und Ordensschwester Bernardine Weber (1919 ‒ 2012) formte eine Marienskulptur.

Tabernakel von Franz Rickert / Marienfigur von Bernardine Weber (Fotos: September 2024)

Der Bildhauer Heinrich Kirchner* (1902 – 1984) gestaltete das Westportal von St. Johann von Capistran mit sechs Bronzereliefs, die Motive aus dem Alten und Neuen Testament darstellen.

*) Mehr zu Heinrich Kirchner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Westportal von Heinrich Kirchner (Fotos: September 2024)

Der Glockenturm von St. Johann von Capistran – eine Sichtbetonwand mit drei Glocken – steht separat nahe des Pfarramts im Süden. Das Pfarrheim befindet sich nordwestlich der Kirche.

Vor der Kirche, in der Gotthelfstraße, steht ein von dem Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987) aus Granit gehauenes Denkmal für den hl. Johann von Capistran.

Der wurde 1386 in Capistrano, einer Gemeinde in den Abruzzen, geboren. Johann studierte Jura und amtierte als Richter in Perugia, bevor er 1415 in den Franziskanerorden aufgenommen wurde und bald schon als Wanderprediger auftrat. Später avancierte der Fanatiker zum Inquisitor. Als ein Bauer behauptete, Juden hätten Hostien geschändet, ließ Johann von Capistran im Mai 1453 alle 318 Juden in Breslau und Umgebung festnehmen, 41 von ihnen auf Scheiterhaufen verbrennen, die überlebenden Erwachsenen vertreiben und die Kinder taufen. 1456 starb Johann von Capistrano. Papst Alexander VIII. sprach ihn 1690 heilig. Dass ihm 1960 eine Kirche in Bogenhausen geweiht wurde, stieß auf viel Kritik.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

In einem kleinen Hof zwischen der Kirche St. Johann von Capistran und dem dazugehörigen Pfarrheim steht seit 1992 ein von Roland Friederichsen* (1910 – 1992) gestalteter Brunnen, der die biblische Geschichte veranschaulicht, in der Jonas zunächst vom Wal verschluckt und dann unverletzt ausgespien wurde.

*) Mehr zu Roland Friederichsen im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herzog-Albrecht-Anlage

Der nach dem bayrischen Herzog Albrecht IV. (1447 – 1508) benannte Park, die Herzog-Albrecht-Anlage, entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts parallel zum Villenviertel Herzogpark.

An der westlichen Ecke der Herzog-Albrecht-Anlage steht die 1929 bis 1931 vom Bildhauer Adolf Rothenburger* (1883 – 1972) geschaffene Kalkstein-Skulptur »Jäger mit Hund«. Diese Angaben sind in der Bayerischen Denkmalliste unter D-1-62-000-7236 gelistet und stimmen mit den Daten des Stadtarchivs München (DE-1992-KULA-0552) überein. Bei Wikipedia wird die Skulptur irrtümlich Ernst Moritz Fischer zugeschrieben.

*) Mehr zu Adolf Rothenburger im Album über Brunnen

Herzogpark

Das Stadtquartier Herzogpark erstreckt sich östlich der Isar von der → Max-Joseph-Brücke bis zur Höhe des → Oberföhringer Stauwehrs. Im 18. Jahrhundert war das noch eine Auenlandschaft. Maximilian Freiherr von Montgelas* – der 1805 in seinem zwei Jahre zuvor erworbenen Schlösschen (heute: → Bundesfinanzhof) den Bogenhausener Geheimvertrag zwischen Bayern und Frankreich unterschrieb – beauftragte Friedrich Ludwig von Sckell** mit der Anlage eines Parks, den später Herzog Max in Bayern (1808 – 1888) erwarb. Dessen Sohn, Herzog Karl Theodor (1839 – 1909), ein Bruder der österreichischen Kaiserin Elisabeth (»Sisi«), verkaufte das inzwischen trockengelegte Areal 1900 an eine Baugesellschaft, die dort das Villenviertel Herzogpark errichtete, in dem dann Künstler, Wissenschaftler und Unternehmer mit ihren Familien wohnten – darunter Thomas Mann von 1914 bis 1933 (Poschingerstraße 1, heute: Thomas-Mann-Allee 10).

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts konnte man nur über die Mauerkircherstraße in den Herzogpark fahren, und am → Kufsteiner Platz musste man ein Schrankenwärter-Häuschen (heute: Blumengeschäft) passieren.

*) Mehr zu Maximilian Graf von Montgelas im Album über Denkmäler

**) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Herzogparkstraße

Die Häusergruppe Herzogparkstraße 1 bis 3 mit Jugendstil-Dekor wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Plänen des Architekten und bayrischen Hofbaumeisters Eugen Drollinger (1858 – 1930) errichtet.

Brunnbach

Ursprünglich befand sich die Quelle des Brunnbachs in Bad Brunnthal südlich der Max-Joseph-Brücke, aber bei der Bebauung des Herzogsparks schüttete man den ersten Abschnitt des Baches zu. Heute tritt er am Isarhochufer nördlich des Isarrings zu Tage. Drei Kilometer weiter, bei St.-Emmeram, unterquert der Brunnbach den Mittleren Isarkanal und mündet gleich darauf in die Isar. Im Herzogpark führt ein Spazierweg durch die Grünanlage bis zur Höhe des → Oberföhringer Stauwehrs am Brunnbach entlang.

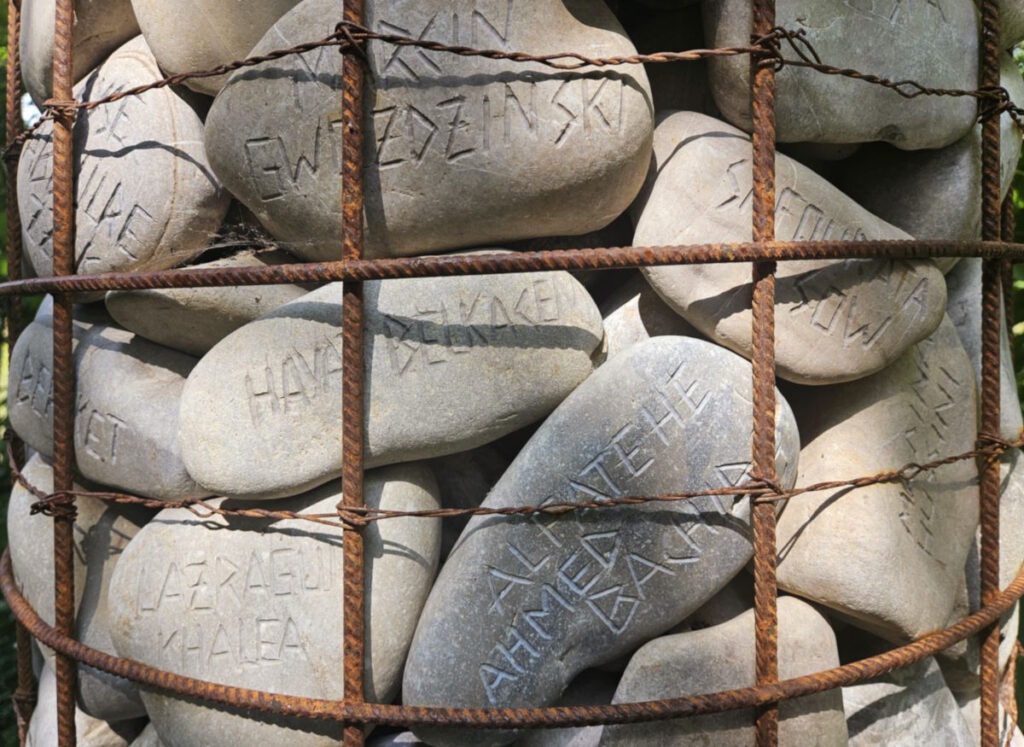

»Stundensäule«

Der Künstler Peter Weismann (*1944) möchte mit dem (noch nicht abgeschlossenen) Werk »Mare Nostrum« darauf hinweisen, wie viele Menschen auf dem Weg von Afrika übers Mittelmeer nach Europa ums Leben kamen und immer noch kommen. (35.000 Tote sind bis 2024 dokumentiert.) Zwischen München, Freising und Landshut hat er dazu seit 2019 Skulpturen aus großenteils mit Namen gravierten Kieselsteinen am Isarufer aufgestellt. Eine zum Projekt gehörende »Stundensäule« steht seit 2022 schräg gegenüber der Eisbach-Mündung in der Heinrich-Mann-Allee.

Höchlstraße

Die Höchlstraße in Bogenhausen wurde 1897 nach Joseph Höchl (1777 – 1838) benannt. Der Maurersohn war nach München gezogen und hatte durch die Ehe mit der Stieftochter des Maurermeisters Matthias Widmann (1749 – 1825) sowohl die Meistergerechtsamkeit als auch das Münchner Bürgerrecht erlangt. Anfang des 19. Jahrhunderts kaufte er zwei Ziegeleien in Bogenhausen. Als Baumeister konnte Joseph Höchl 1831 bis zu 16 Baustellen gleichzeitig betreiben. In seinen letzten Lebensjahren war er maßgeblich am Bau der neugotischen → Mariahilfkirche in der Au beteiligt.

Diesel-Villa

Rudolf Diesel (1858 – 1913) ließ sich 1899 bis 1901 von Max Littmann (1862 – 1931) eine ebenso luxuriös wie technisch fortschrittlich ausgestattete Villa in Bogenhausen bauen. Sie wurde für ihn zur finanziellen und psychische Belastung, zumal er sich mit Max Littmann überwarf und vor Gericht stritt.

Villa Lindenhof

Max Littmann baute 1902/03 auch das Nachbarhaus, die Villa Lindenhof (Höchlstraße 4), in die er 1904 selbst einzog. Bis in die Nachkriegszeit flankierten zwei von den Bildhauern Heinrich Düll* und Georg Pezold* entworfene Bronzefiguren das Tor. 1954 erwarb Bernhard Borst sowohl den Elch als auch den Hirsch für die Borstei. Inzwischen steht aber auch vor der Villa Lindenhof wieder ein Hirsch.

*) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Villa Lindenhof, Höchlstraße 4 (Fotos: Februar / Juni 2025)

Der Architekt Max Littmann (1862 ‒ 1931) heiratete 1891 Ida Heilmann, die Tochter des Bauunternehmers Jakob Heilmann (1846 – 1927), und von da an war er sieben Jahre lang Teilhaber im Baugeschäft seines Schwiegervaters: Heilmann & Littmann. Während Jakob Heilmann vor allem Mietshäuser baute, entwarf Max Littmann mit Vorliebe Theater und repräsentative Bauwerke.

Holbeinstraße

Die Holbeinstraße in Bogenhausen trägt seit 1899 den Namen von Hans Holbein d. J. (1497/98 – 1543), einem der bedeutendsten Renaissance-Maler.

Jugendstil

Die Jugendstil-Architekten Max Kirschner und Sigmund Waidenschlager errichteten 1907 eine Häuserzeile in der Holbeinstraße.

Sigmund Waidenschlager baute 1910 nach der Häuserzeile Holbeinstraße 4 bis 8 auch das Wohngebäude mit der Hausnummer 14, ebenfalls im Jugendstil.

Auf der anderen Straßenseite – Holbeinstraße 7 – fällt ein weiteres Wohnhaus im barockisierenden Jugendstil auf. Es wurde 1903 von dem Architekten Emil Ludwig für den Fabrikanten Richard Hofmann errichtet. Für die originalgetreue Renovierung der Fassade wurde das Gebäude 1981 mit dem Fassadenpreis der Landeshauptstadt München prämiert.

Ehemalige Landesversicherungsanstalt

Als in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts eine Invaliditäts- und Altersversicherung eingeführt wurde, entstand auch eine Landesversicherungsanstalt Oberbayern in München, für die dann die Baufirma Heilmann & Littmann 1903 bis 1905 ein neubarockes Gebäude in Bogenhausen errichtete. Der Bildhauer Julius Seidler gestaltete die Skulpturen am Hauptportal.

Obwohl das Gebäude in der Holbeinstraße ‒ wiederum von Heilmann & Littmann ‒ 1952 um einen Neubau erweitert wurde, reichten die Räume einige Zeit später nicht mehr aus, und die Landesversicherungsanstalt (heute: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd) zog Anfang der Achtzigerjahre nach → Neuperlach.

Isarring

Vom → Effnerplatz bis zur John-F.-Kennedy-Brücke verläuft der »Isarring« genannte Abschnitt des Mittleren Rings in Bogenhausen (bis zur Grenze von Schwabing-Freimann).

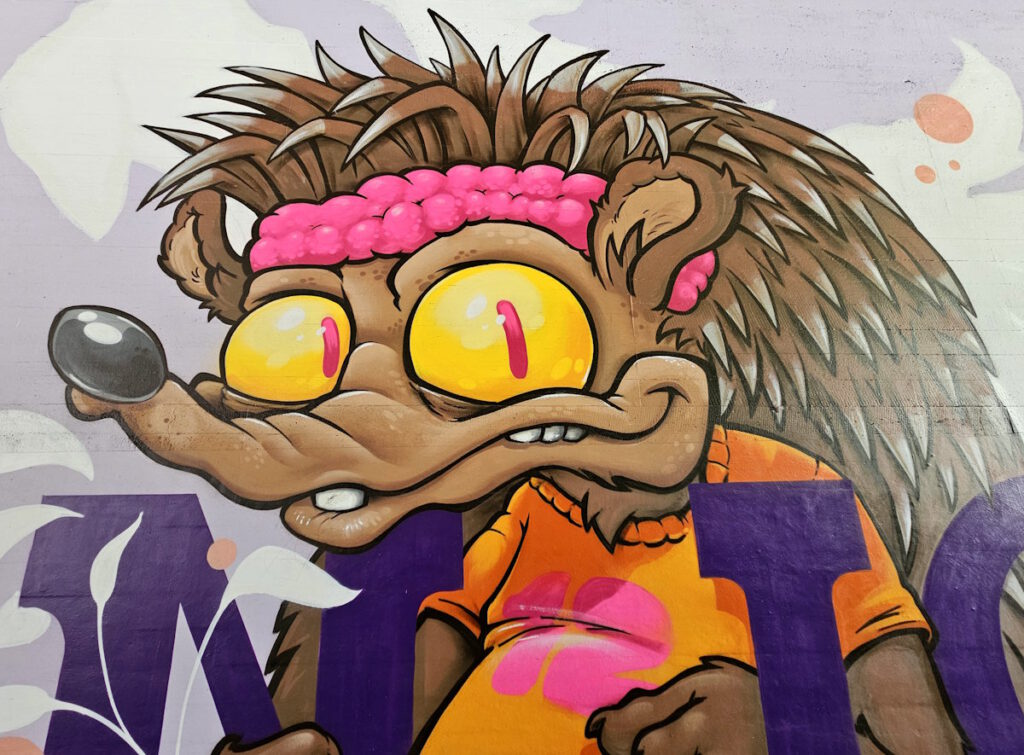

Das Künstlerkollektiv Graphism und 30 Jugendliche haben im Juni 2024 die Lärmschutzwände des Isarrings über dem Herzogpark unter den Mottos »Mach mir Mut auf Zukunft!« und »Morgen können wir gestern nicht nachholen« bemalt. Initiiert wurde die Aktion von der 2014 gegründeten und seit 2020 als gemeinnützig anerkannten Gesellschaft »Dein München«, deren Ziel es ist, faire Startbedingungen für junge Menschen zu schaffen.

Alben über Streetart in München

Ismaninger Straße

Wer vom Max-Weber-Platz in den Vorort Ismaning fahren möchte, nimmt bis zum Herkomerplatz die Ismaninger Straße – die seit 1856 so heißt und von der Prinzregentenstraße an zu Bogenhausen gehört.

Hausfassaden

Das Mietshaus Ismaninger Straße 62a an der Ecke Geibelstaße entstand um 1900. Auffallend sind der Stuckdekor an der Fassade und vor allem das neubarocke Figurenportal.

Das Mietshaus Ismaninger Straße 98 (Ecke Sternwartstraße) im barockisierenden Jugendstil wurde 1910 bezogen.

Ebenfalls im barockisierenden Jugendstil ist der Häuserblock Ismaninger Straße 102‒106, den Oswald Schiller 1909 bis 1911 baute.

Bogenhauser Hof

Ein freistehendes Vorstadthaus wurde 1854 zur Gaststätte »Bogenhauser Hof« umgebaut und erhielt dabei einen geschweiften Südgiebel. Das Gebäude Ismaninger Straße 85 (Ecke Hompeschstraße) steht unter Denkmalschutz.

Bürgermeistervilla und -garten

Die Familie Selmayr gehörte zu den reichen Ziegeleibesitzern (»Loambarone«) in Bogenhausen und verfügte außerdem über landwirtschaftlich genutzte Flächen. Josef Selmayr (1813 – 1874) war von 1860 bis 1869 Vorsteher der selbstständigen Gemeinde, und sein gleichnamiger Sohn (1851 – 1909) amtierte von 1882 bis zur Eingemeindung 1892 als letzter Bürgermeister von Bogenhausen.

1898 ließ sich Josef Selmayr jr. von den Architekten Paul Pfann (1860 – 1919) und Günther Blumentritt (1859 – 1941) anstelle eines bereits 1892 abgerissenen Bauernhofs (»Hanslmarterhof«) eine schlossartige neubarocke Villa in Bogenhausen bauen, die heute unter Denkmalschutz steht und als »Bürgermeistervilla« bekannt ist. Die Erben verkauften die Villa 1940, und 1941 richteten die Nationalsozialisten dort ein Haus des Vereins »Lebensborn« ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Freistatt Bayern in den Besitz der Bürgermeistervilla. Umbauten und Renovierungen erfolgten 1958 und 1985. Genutzt wird die Bürgermeistervilla inzwischen von der Bayerischen Theaterakademie August Everding.

Im öffentlich zugänglichen Bürgermeistergarten (Max-Joseph-Garten) zwischen Weber-, Händelstraße und Ismaninger Straße befindet sich auch das Finanzgericht München, eines der beiden Finanzgerichte im Freistaat Bayern.

Bürgermeistervilla im Bürgermeistergarten (Fotos: Juni 2025)

St.-Georgi-Brunnen

Heinrich Düll* (1867 ‒ 1956) und Georg Pezold* (1865 ‒ 1943) gestalteten 1901 einen St.-Georgi-Brunnen, der damals im Garten der 1899/1900 nach Plänen der Architekten Paul Pfann (1860 – 1919) und Günther Blumentritt (1859 – 1941) errichteten neubarocken Betz’schen Gastwirtschaft aufgestellt wurde. 1918 zogen die vier Jahre zuvor in Bogenhausen gegründeten TOGAL-Werke in das Areal, und die Gaststätte ließen sie 1921 zum Verwaltungsgebäude umbauen. Mit Ausnahme des denkmalgeschützten Bauwerks riss man das TOGAL-Werk 2012 ab, um Platz für den modernen Komplex »Lagot« (Anagramm von Togal) zu schaffen. Davor, an der Ismaninger Straße 105, ist der St.-Georgi-Brunnen zu finden.

*) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bundesfinanzhof

1630 erwarb die Familie Schobinger ein Grundstück in Bogenhausen und errichtete darauf ein Schlösschen, das 1639/40 zum Edelsitz Steppberg erhoben wurde. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte Maximilian von Montgelas* 1803 das Anwesen (»Montgelas-Schlössl«), in dem dann 1805 der Bogenhausener Geheimvertrag zwischen Bayern und Frankreich unterschrieben wurde, der dazu führte, dass Bayern sich gegen Österreich behaupten konnte und im Jahr darauf zum Königreich aufstieg.

Der Maler und Farbenfabrikant Ernst Philipp Fleischer (1850 – 1927), der schließlich einen Teil des Anwesens erwarb, ließ das Schloss abreißen und beauftragte das Unternehmen Heilmann & Littmann 1909 mit dem Bau einer neubarocken Künstlervilla, aber 1911 mussten die Arbeiten am »Fleischerschlösschen« aus finanziellen Gründen eingestellt werden.

Anfang 1919 erwarb das Deutsche Reich die Bauruine in Bogenhausen und ließ sie 1921 bis 1924 nach Plänen des Architekten Rudolf von Perignon (1880 – 1959) zum Reichsfinanzhof um- und ausbauen, zur obersten deutschen Spruch- und Beschlussbehörde in Reichsabgabensachen. 1950 wurde daraus der Bundesfinanzhof, der wie der Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht zu den fünf obersten Gerichtshöfen der Bundesrepublik zählt und seit 1970 nicht mehr dem Bundesministerium der Finanzen, sondern dem der Justiz unterstellt ist.

*) Mehr zu Maximilian Graf von Montgelas im Album über Denkmäler

Die Stahlplastik »Guernica« des Bildhauers Norbert León Tress (*1957) steht seit 2000 vor dem Bundesfinanzhof in Bogenhausen.

Keplerstraße

Der Astronom, Astrologe, Physiker und Mathematiker Johannes Kepler (1571 – 1630) entdeckte die Gesetzmäßigkeiten der Planetenbahnen um die Sonne (Keplersche Gesetze).

An der Ecke Keplerstraße / Mühlbaurstaße steht ein 1910/11 nach Plänen des Jugendstil-Architekten Franz Popp (1870 – 1928) errichtetes Mietshaus.

Keplerstraße 1 (Fotos: Oktober 2024)

Knappertsbuschstraße

Die Knappertsbuschstraße erinnert an den 1965 verstorbenen Dirigenten Hans Knappertsbusch (1888 – 1965).

Grund- und Mittelschule an der Knappertsbuschstraße

Für die 1966 bis 1970 südlich der Fideliostraße und westlich der Freischützstraße gebaute Wohnsiedlung in Englschalking wurde 1967/68 eine Schule nach Plänen des Architekten Alfred Kunz errichtet.

In einem Hof der Grundschule an der Knappertsbuschstraße 43 befindet sich seit 1972 die Skulptur »Der fröhliche Riese« der Bildhauerin Marianne Lüdicke* (1919 – 2012).

*) Mehr zu Marianne Lüdicke im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die beiden Jungstörche aus Bronze, die auf einer Säule am Eingang des Schulgeländes die Flügel ausbreiten, wurden 2020 vom Bildhauer Hermann Schilcher* (1935 – 2011) gestaltet.

*) Mehr zu Hermann Schilcher im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kopernikusstraße

Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) führte mit seinem kurz vor dem Tod veröffentlichten Hauptwerk »De revolutionibus orbium coelestium« einen Paradigmenwechsel herbei, die »kopernikanische Wende«, denn er beschrieb ein heliozentrisches Modell, das dem damals von der Kirche vertretenen geozentrischen Weltbild widersprach.

Über einem Torbogen zwischen den Häusern Kopernikusstraße 9 und 11 steht eine Karyatide, über die nichts weiter bekannt ist. Wo die Figur früher stand? Warum sie nun die Grundstücksgrenze des 1911 nach Plänen der Architekten Paul Hofer und Heinrich Stengel im späten Jugendstil gebauten Eckhauses Kopernikusstraße 11 markiert? Wir wissen es nicht.

Kufsteiner Platz, Kufsteiner Straße

Ein 1906 nach Entwürfen von Theodor Fischer (1862 – 1938) angelegter Platz am damals einzigen Zugang zum → Herzogpark in Bogenhausen wurde nach der österreichischen Grenzstadt Kufstein benannt.

Schrankenwärterhäuschen

Bis in die Sechzigerjahre durften nur Bewohner und deren Gäste in den Herzogpark. Darauf achtete ein Schrankenwärter am Kufsteiner Platz. Inzwischen hat sich im Schrankenwärterhäuschen ein Blumengeschäft eingerichtet.

Dianabrunnen

Seit 1908 steht am Kufsteiner Platz in Bogenhausen ein vom Bildhauer Mathias Gasteiger* (1871 – 1934) gestalteter acht Meter hoher und zwölf Meter breiter Dianabrunnen aus Bronze, Jurakalk und Tuffstein.

*) Mehr zu Mathias Gasteiger im Album über Brunnen in München

Jugendstil in der Kufsteiner Straße

Die Architekten Heinrich Stengel und Paul Hofer gestalteten gemeinsam eine Reihe von Gebäuden in München, so auch 1908 das Jugendstil-Mietshaus in der Kufsteiner Straße 2.

Lüderitzstraße

Die Lüderitzstraße in Zamdorf wurde 1932 nach dem Großkaufmann Adolf Lüderitz (1834 – 1886) benannt, der 1882/83 versucht hatte, im damaligen Deutsch-Südwestafrika (heute: Namibia) Grundbesitz zu erwerben und die Vertragspartner über die Größe des Areals zu täuschen (»Meilenschwindel«). Unter dem Schutz deutscher Kriegsschiffe wurde 1884 aus dem »Lüderitzland« eine deutsche Kolonie. Über eine Umbenennung der Lüderitzstraße wird seit Jahren diskutiert.

Neptunbrunnen

Vor dem Restaurant »Neptun« an der Lüderitzstraße 1 steht ein Neptunbrunnen, den die Betreiber-Familie um 1990 von einem Künstler in Salerno kaufte.

Maria-Theresia-Straße

Marie Therese bzw. Maria Theresia von Bayern (1849 – 1919), eine geborene Erzherzogin von Österreich-Este und Prinzessin von Modena, heiratete 1868 Ludwig von Bayern (1845 – 1921) und war an der Seite Ludwigs III. von November 1913 bis November 1918 die letzte Königin von Bayern. 1880 hatte man bereits die Maria-Theresia-Straße nach ihr benannt. Südlich der Prinzregentenstraße gehört die Maria-Theresia-Straße zu Haidhausen, nördlich davon zu Bogenhausen.

Maria-Theresia-Straße 19

In der Maria-Theresia-Straße 19 steht eine Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neurenaissance gebaute Villa.

Hildebrandhaus, Monacensia

Nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule Nürnberg studierte Adolf Hildebrand* (1847 ‒ 1921) 1866/67 im Atelier des Bildhauers Caspar von Zumbusch (1830 – 1915) in München. 1874 erwarb er ein ehemaliges Kloster in Florenz und lebte dort bis 1898, bis zu seinem Umzug in die von ihm selbst entworfene, von Gabriel von Seidl*** gebaute Villa (→ Hildebrandhaus) in Bogenhausen.

1890 hatte Prinzregent Luitpold den königlichen Hofgartendirektor Jakob Möhl (1846 – 1916) beauftragt, einen Entwurf für die Verlängerung der Prinzregentenstraße östlich der Isar und ein neues Villenviertel zwischen den Maximiliansanlagen und der Ismaninger Straße zu liefern. Bis 1910 war die Bebauung so gut wie abgeschlossen.

1906 wurde Adolf von Hildebrand (1903 geadelt) Professor an der Münchner Kunstakademie. In den fünf Jahren, in denen er dort die Bildhauerklasse leitete, begründete er mit seinem Assistenten Erwin Kurz** (1857 – 1931) die Münchner Bildhauerschule.

Adolf von Hildebrand gehört zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Zeit. Davon zeugen in München der → Wittelsbacherbrunnen (1895), der → Vater-Rhein-Brunnen (1903) und der → Hubertusbrunnen (1907).

Der Bildhauer Theodor Georgii** und der Architekt Carl Sattler waren seine Schwiegersöhne.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen in München

**) Mehr zu Theodor Georgii und Erwin Kurz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

***) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Nach Adolf von Hildebrands Tod im Januar 1921 erbten der Sohn Dietrich und die Tochter Irene das Hildebrandhaus in Bogenhausen. Sie wohnten dort mit ihren Familien. Irene, die mit Theodor Georgii verheiratet war, arbeitete selbst als Bildhauerin. Dietrich von Hildebrand (1889 – 1977) wurde 1925 außerordentlicher Professor für Religionsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Im März 1933 musste er wegen seiner kritischen Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus emigrieren, und Irene Georgii-Hildebrand (1880 – 1961) erhielt 1936 ein Berufsverbot.

1934 erwarb die unverheiratete Schriftstellerin Elisabeth Braun das Hildebrandhaus. Sie war 1920 vom Judentum zur evangelisch-lutherischen Kirche konvertiert. Die Erbschaft nach dem Tod ihres Vaters ermöglichte ihr den Erwerb der Villa in Bogenhausen, aber sie zog dort nicht selbst ein.

Viele hochrangige Nationalsozialisten wollten in Bogenhausen wohnen. Franziska Becker, die Witwe des Landschaftsmalers Benno Becker (1860 – 1938), wurde gezwungen, ihre 1905 von Paul Ludwig Troost gebaute Villa in der Nachbarschaft des Hildebrandhauses weit unter Wert dem Reichsleiter der NSDAP, Martin Bormann, zu verkaufen. (1969 wurde die Villa an der Maria-Theresia-Straße 26 abgerissen.)

Elisabeth Braun drängten die Nationalsozialisten 1939 ebenfalls, ihre Villa in der Maria-Theresia-Straße zu verkaufen, aber sie wehrte sich und setzte 1940 in einem Testament die evangelisch-lutherische Kirche als Alleinerbin ein.

1948 erbte also die Kirche das Hildebrandhaus. Aber die Villa verfiel, wurde 1967 verkauft, und sollte dann abgerissen werden. Stattdessen erwarb der Freistaat Bayern das Anwesen 1974 mit Mitteln des bayrischen Denkmalschutzfonds, ließ das Hildebrandhaus restaurieren und übergab es 1977 der Münchner Stadtbibliothek als Sitz der Monacensia (Maria-Theresia-Straße 23).

Gegründet hatte Hans Ludwig Held (1885 – 1954) die Monacensia (Münchnerisches) 1922, ein Jahr nachdem er Leiter der Volks- und der Magistratsbibliothek geworden war. 1924 fügte er eine Handschriftensammlung hinzu. Die Monacensia sammelt Autorennachlässe für das Literaturarchiv und verfügt über eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und Kultur Münchens.

Vor dem Eingang des Hildebrandhauses steht die vom Bildhauer selbst gestaltete Bronzefigur »Junge Jägerin«, die auch in einer Nische am → Hubertusbrunnen in Neuhausen zu sehen ist. (Das 1917 von Adolf von Hildebrand geschaffene Gipsmodell befindet sich in der → Neuen Pinakothek.) Im Garten ist das Dionysos-Terrakottarelief des Bildhauers aus dem Jahr 1890 zu sehen. Die Skulptur »Laute spielendes Mädchen« ist im Inneren des Hildebrandhauses zu finden, ebenso wie das Terrakottarelief »Badende Frauen«, von dem ein weiteres Exemplar im Garten des Lenbachhauses hängt.

Bechtolsheim-Villa

Der Architekt Martin Dülfer (1859 ‒ 1942) errichtete 1896 bis 1898 für den Ingenieur und Erfinder Clemens Freiherr von Bechtolsheim (1852 – 1930) eine Villa in der Maria-Theresia-Straße 27, bei der es sich um das älteste erhaltene Jugendstil-Gebäude in München, vielleicht sogar in Deutschland handelt. Die Entwürfe für den Dekor des Turms und an der Westfassade stammen wahrscheinlich von Richard Riemerschmid (1868 – 1957). Nach der Renovierung um 1970 zeichnete die Stadt München die Bechtolsheim-Villa mit dem Fassadenpreis aus. Zur Zeit (Anfang 2025) ist die Villa erneut eine Baustelle.

Der in Breslau geborene Architekt Martin Dülfer (1859 – 1942) schloss sein Studium 1885/86 bei Friedrich von Thiersch an der Technischen Hochschule München ab und begann dann auch in der bayrischen Metropole mit seiner Berufstätigkeit, zunächst im Stil des Historismus. Von 1900 an wandte er sich dem Jugendstil zu, und von 1902 bis zu seinem Umzug nach Dresden 1906 wohnte er im selbst gebauten → Jugendstil-Mietshaus in der Leopoldstraße 77. Martin Dülfer zählt zu den bedeutendsten Architekten dieser Stilrichtungen.

Richard Riemerschmid (1868 – 1957), ein jüngerer Bruder von Karl und Arthur Riemerschmid, gilt als einer der bedeutendsten Jugendstil-Künstler. Der Architekt, Designer und Hochschullehrer gehörte sowohl zu den Gründern der Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk (1897) als auch des Deutschen Werkbunds (1907).

Mauerkircherstraße

Die Mauerkircherstraße erinnert seit 1906 an Friedrich Mauerkircher, der zwar 1480 zum Bischof von Passau gewählt wurde, aber sein Amt erst zwei Jahre später antreten konnte, weil es bis 1482 mit Georg von Hessler einen Gegenbischof gab. 1485 starb Friedrich Mauerkircher.

Hausfassaden

Max Langheinrich (1869 – 1924), der 1892 bis 1894 bei Friedrich von Thiersch studiert und bis 1902 für Martin Dülfer gearbeitet hatte, gehörte 1901 zu den Gründern des Kabaretts »Elf Scharfrichter«. Als Jugendstil-Architekt verband er eine floral-dekorative Ausprägung mit barockisierenden bzw. klassizistischen Stilelementen. Seine Tätigkeit als Architekt endete 1910, als er ungenutzte Grafitvorkommen im Bayerischen Wald erbte, ein Verfahren zur Verwertung entwickelte und als Industrieller ein Vermögen erwarb.

Im barockisierenden Jugendstil gestaltete Max Langheinrich 1906 das Eckhaus Mauerkircherstraße 2 (Ecke Montgelasstraße) für eine »Restauration mit Bierstube«: die Gastwirtschaft »St. Franziskus«. Heute befindet sich dort ein »Backspielhaus«.

Die Mietshäuser Mauerkircherstraße 3 bis 7 wurden 1910 von dem Architekten Neumann errichtet. Zur gleichen Zeit entstand das Mietshaus Mauerkircherstraße 20 – ebenfalls mit Jugendstil-Elementen.

Ehemaliges Verwaltungsgebäude der Mittlere Isar AG

Der Architekt Carl Jäger (1868 – 1961) arbeitete von 1900 an einige Zeit im Architekturbüro von Martin Dülfer und freundete sich dabei mit dessen Büroleiter Paul Ludwig Troost an. 1921 gestaltete Carl Jäger in der Mauerkircherstraße 31 das neuklassizistische Verwaltungsgebäude der Mittlere Isar AG, das im selben Jahr vom Freistaat Bayern gegründet worden war, um die Wasserkraft am Mittlere-Isar-Kanal zu nutzen.

Uhlfelder Mietshaus

1919 errichtete der Architekt Julius Metzger in der Mauerkircherstraße 38 ein Mietshaus für den Großkaufmann Max Uhlfelder (1884 – 1958) und dessen Schwester Grete Mayer. Dem Geschwisterpaar gehörte das erfolgreiche Kaufhaus Uhlfelder, das nach dem → Kaufhaus Tietz am Bahnhofplatz zweitgrößte Warenhaus in München, das seit der Gründung im Jahr 1878 zwischen Oberanger und Rosental expandierte und dort 1931 die ersten Rolltreppen in einem Münchner Kaufhaus einbauen ließ. Die Nationalsozialisten verfolgten die jüdische Familie Uhlfelder und liquidierten das Kaufhaus. Während sich Max Uhlfelder 1939 nach Indien absetzen konnte, wurde seine Schwester 1941 nach Kaunas deportiert und dort ermordet.

Nördlich des Herzog-Parks gehört die Mauerkircherstraße zu Oberföhring.

Max-Halbe-Weg

Seit 1969 erinnert der Max-Halbe-Weg in Bogenhausen an den Schriftsteller Max Halbe (1865 – 1944), der zu den bedeutendsten Vertretern des Naturalismus zählt.

Max-Joseph-Brücke

1803/04 ließ der bayrische Minister Maximilian von Montgelas*** zwei hölzerne Brücken über die Isar und den Eisbach (Tivolibrücke) nach Plänen von Adrian von Riedl bauen. Technische Mängel machten noch im 19. Jahrhunderts mehrmals Neubauten erforderlich. Nachdem ein Hochwasser die 1876 von Heinrich Gerber errichtete Eisenfachwerkbrücke am 13. September 1899 zerstört hatte, baute man 1901/02 die heutige Brücke aus fränkischem Muschelkalkstein – und verwendete dabei das modifizierte Lehrgerüst der ebenfalls von Theodor Fischer** gestalteten Luitpoldbrücke ein zweites Mal.

Mit dem Bauwerk begann das Unternehmen Sager & Woerner, ein 1901 beschlossenes Projekt zu realisieren, zu dem weitere fünf Isarbrücken gehörten: → Maximiliansbrücke (1903 – 1905), → Corneliusbrücke (1901 – 1903), → Reichenbachbrücke (1902/03), → Wittelsbacherbrücke (1904/05) und → Thalkirchner Brücke (1903/04).

Nach Skizzen des Architekten Theodor Fischer schufen die Bildhauer Heinrich Düll*, Georg Pezold*, Max Heilmaier*, Eugen Mayer-Fassold und Josef Flossmann* 1901 Reliefs und vier allegorische Skulpturen: Luft, Wasser, Feuer und Erde. Benannt wurde die 104 Meter lange und 18 Meter breite Brücke nach dem bayrischen König Maximilian I. Joseph (1756 – 1825).

Die Max-Joseph-Brücke überstand den Zweiten Weltkrieg ohne große Schäden. 1974 und 2001 wurde sie saniert.

*) Mehr zu Heinrich Düll, Josef Flossmann, Max Heilmaier und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

***) Mehr zu Maximilian Graf von Montgelas im Album über Denkmäler

Maximiliansanlagen

König Maximilian II. ließ 1857 bis 1866 die später (1897) nach ihm benannten Anlagen vom Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) anstelle einer Schafweide anlegen. Der Gartenarchitekt Jakob Möhl (1846 – 1916) erweiterte die Maximiliansanlagen 1891 bis 1893. Sie erstrecken sich in Haidhausen und Bogenhausen zwischen dem Gasteig und der Max-Joseph-Brücke. Die Prinzregentenstraße teilt die Maximiliansanlagen am Friedensengel in eine südliche und eine nördliche Hälfte.

Album über die Maximiliansanlagen

Meistersingerstraße

Seit 1933 trägt die Meistersingerstraße in Englschalking den Namen einer Oper von Richard Wagner.

»Straight on Two«

Dem Bildhauer Jörg Wiele (*1951), der sich vor allem mit kinetischen Kunstwerken im öffentlichen Raum einen Namen gemacht hat, verdanken wir auch in Bogenhausen zwei Objekte: → »Hermesflügel II« (1995) vor dem Christophorus Hospiz, Effnerstraße 93, und »Straight on Two« (1994) im Innenhof der Wohnanlage an der Ecke Meistersingerstraße / Tannhäuser Platz.

Möhlstraße

Die Möhlstraße in Bogenhausen erinnert seit 1894 an den königlichen Hofgärtendirektor Jakob Möhl (1846 – 1916), der die 1856 bis 1866 von Carl von Effner geschaffenen Maximiliansanlagen in München erweiterte, aber auch die Gartenanlagen der Schlösser Linderhof und Herrenchiemsee gestaltete.

Villa Kustermann

Der Unternehmer Hugo Kustermann (1864 – 1942) erwarb 1900 ein Grundstück an der Möhlstraße 3 und ließ darauf 1901/02 vom Bauunternehmen Heilmann & Littmann* eine neubarocke Villa errichten. Die Bildhauer Heinrich Düll und Georg Pezold** (1867 – 1956; 1865 – 1943) schufen während der Bauzeit zwei Statuen für das Tor: »Kraft« und »Schönheit«. Seit 1951 residiert ein italienisches Generalkonsulat in der Villa Kustermann.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

**) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Hirmer-Villa

Der Architekt Anton Bachmann baute 1906 für den Verleger Max Hirmer (1893 – 1981) eine Villa an der Möhlstraße 3, deren Fassade mit illusionistischer Wandmalerei im Stil der Deutschen Renaissance. Die Familie zog zwar Ende 1906 ein, aber fertiggestellt wurde die Villa erst 1909. 1918 verkaufte Max Hirmer die Immobilie, und 1921 erwarb der Filmproduzent Karl Wiesel (1881 – 1941) das Anwesen. Die 1938 von den Nationalsozialisten enteignete Villa fiel 1952 an die Bundesrepublik Deutchland, die sie im Jahr darauf den Erben von Karl Wiesel übergab (Familie Diamand).

Nike-Brunnen

Im Vorgarten der Seitz-Villa (Möhlstraße 35) befindet sich einen kleiner Brunnen mit einer Figur der griechischen Siegesgöttin Nike, die vermutlich ebenso alt wie das Gebäude ist. Bei der Seitz-Villa handelt es sich um eine Hälfte einer 1894 nach Plänen von Max Krauss, Adam und Johann Grässel gebauten neubarocken Doppelvilla (Möhlstraße 35/37). Erstbesitzer waren Jakob Möhl und Wilhem Seitz.

Nike-Brunnen im Vorgarten der Seitz-Villa (Fotos: Juni 2025)

Kerschensteiner Villa

Der Architekt Leonhard Romeis (1854 – 1904), der in der Richard-Wagner-Straße in der Maxvorstadt das heutige → Paläontologische Museum und das → Wohnhaus-Ensemble der benachbarten Hausnummern 5 bis 11 im Stil des Historismus gestaltete, errichtete 1896 in der Möhlstraße eine Doppelvilla für Georg Kerschensteiner und Ernst Ludwig Plaß im Stil der Deutschen Renaissance.

Der aus Schleswig-Holstein stammende Marine- und Landschaftsmaler Ernst Ludwig Plaß (1855 – 1917) war 1893 nach München gezogen und hatte sich dort mit dem Münchner Reformpädagogen Georg Kerschensteiner (1854 – 1932) befreundet, der 1895 zum Stadtschulrat gewählt wurde.

Montgelasstraße

Als Maximilian Joseph 1799 Kurfürst von Bayern wurde, ernannte er sofort den Juristen und Historiker Maximilian von Montgelas (1749 – 1838) zum bayrischen Außenminister, und es dauerte nicht lang, bis dieser wie ein Regierungschef amtierte. Dabei kam ihm zugute, dass er bereits vor seiner Ernennung weitreichende Reformpläne für eine Modernisierung der bayrischen Verwaltung, der Rechtspflege sowie der Finanzen und Steuern ausgearbeitet hatte. Auf seiner Sommerresidenz in Bogenhausen (heute: → Finanzhof) wurde der Geheimvertrag mit Frankreich unterzeichnet, der schließlich dazu führte, dass Bayern zum Königreich avancierte. 1809 wurde Maximilian von Montgelas vom Freiherrn- in den Grafenstand erhoben. Aber Kronprinz Ludwig mochte ihn nicht und erwirkte 1817 seine Entlassung.

Seit 1897 erinnert die Montgelasstraße in Bogenhausen an Maximilian Graf von Montgelas.

Das Haus an der Ecke Steinbacherstraße / Montgelasstraße 8 wurde Anfang des 20. Jahrhunderts im barockisierenden Jugendstil errichtet.

Neuberghauser Straße

1897 wurde die Neuberghauser Straße in Bogenhausen nach einem Edelsitz benannt, dessen von Johann Baptist Gunetzrhainer und François de Cuvilliés dem Älteren gestalteter Neubau 1862 abgerissen worden war: Schloss Neuberghausen oder Hompesch-Schlössl.

Denkmal für Pater Alfred Delp

Alfred Delp (1907 – 1945) trat nach dem Abitur (1926) in den Jesuitenorden ein, und 1937 wurde der Theologe zum Priester geweiht. Ab 1939 engagierte er sich in der Pfarrei Heilig Blut in Bogenhausen. Obwohl Pater Alfred Delp mit dem Stauffenberg-Attentat am 20. Juli 1944 nichts zu tun hatte, wurde er eine Woche danach in der → Kirche St. Georg in Bogenhausen festgenommen. Ende 1944 legte der Häftling die Profess ab. Der Volksgerichtshof unter Vorsitz von Roland Freisler verurteilte den Geistlichen, der seit 1942 zum Widerstandskreis um Helmut James Graf von Moltke (Kreisauer Kreis) gehörte, wegen Hoch- und Landesverrats zum Tod. Am 2. Februar 1945 wurde Alfred Delp in Plötzensee gehenkt. Die Kirche leitete 2026 seine Seligsprechung ein.

Der Katholische Kaufmännische Verein Hansa München (KKV) beschloss 1978, ein Denkmal für Pater Alfred Delp in Auftrag zu geben. Im Zusammenspiel mit der Bayerischen Schlösserverwaltung wurde ein Standort unweit der Kirche St. Georg am Rand der Maximiliansanlagen bestimmt. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden. Beispielsweise stellte der Theologe Karl Rahner (1904 – 1984) die Dotierung des Kulturellen Ehrenpreises der Stadt München 1979 zur Verfügung. Der Münchner Bildhauer Klaus Backmund* (1929 ‒ 2020) schuf ein Bronzerelief mit dem Motiv »Drei Jünglinge im Feuerofen« auf einem Granitfelsen, das 1981 enthüllt wurde.

*) Mehr zu Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Normannenplatz

1925 erhielt der Normannenplatz in Bogenhausen seinen Namen – nach den Normannen, Nachkommen der Wikinger im Fränkischen Reich, die sich zum Christentum bekehrten. Es handelt sich um eine schmale Grünanlage zwischen Englschalkinger Straße, Normannen-, Teutonen-, Vandalen-, Muspelheim- und Odinstraße.

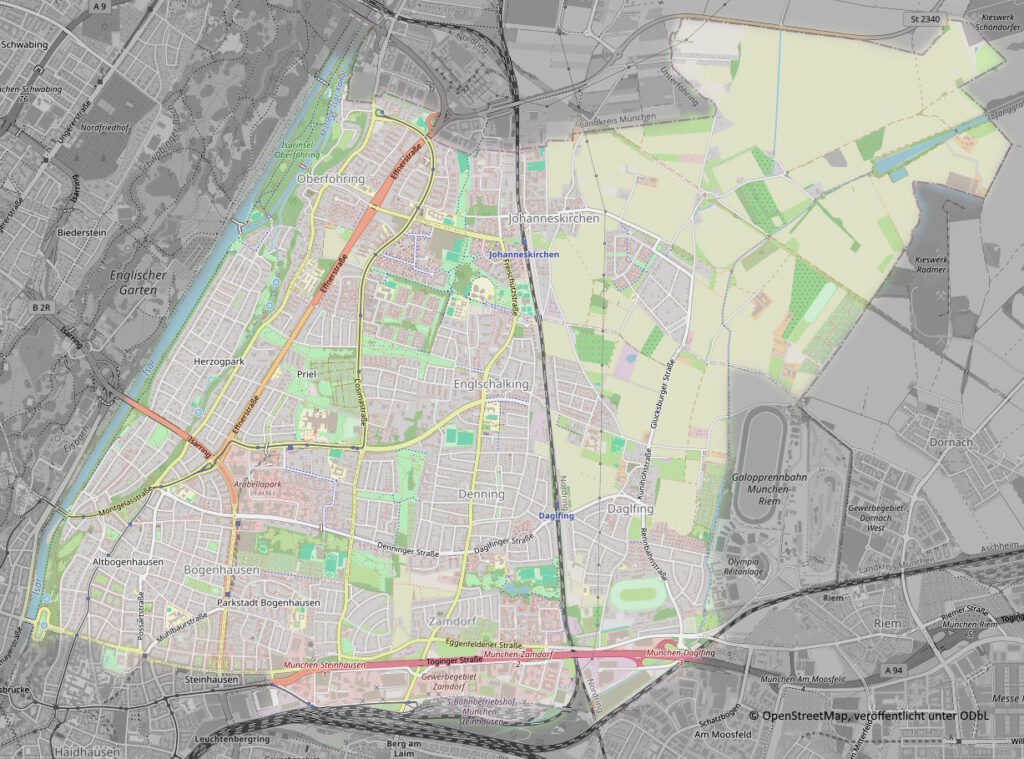

Oberföhring

Föhring lässt sich urkundlich bis Mitte des 8. Jahrhunderts zurückverfolgen: »ad feringas«. Der Name leitet sich von von far bzw. ferio ab, den althochdeutschen Begriffen für Fährstelle bzw. Fährmann. Dort befand sich der legendäre Isarübergang der Salzstraße, den Herzog Heinrich der Löwe zerstört und 1158 weiter flussaufwärts neu angelegt haben soll.

Nach der Säkularisierung kamen Ober- und Unterföhring durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 vom aufgelösten Hochstift Freising zu Bayern. 1818 entstanden die Gemeinden Oberföhring (mit St. Emmeram) und Unterföhring.

Oberföhring ist der am frühesten urkundlich erwähnte Stadtteil Münchens. Eingemeindet wurde Oberföhring 1913. Damals standen noch Ziegeleien im Mittelpunkt der Wirtschaft.

Album über Oberföhring

Odinstraße

Die Odinstraße wurde 1935 nach Odin benannt. Odin – auch Wotan und Wodan – ist in der nordischen Mythologie der Göttervater. Um Weisheit zu erlangen und die Zukunft sehen zu können, verpfändete er Mimir ein Auge – und wird deshalb einäugig dargestellt.

Höchl-Schlössl und Odinstatue

Der Maurersohn Joseph Höchl (1777 – 1838) zog nach München und erlangte durch die Ehe mit der Stieftochter des Maurermeisters Matthias Widmann (1749 – 1825) sowohl die Meistergerechtsamkeit als auch das Münchner Bürgerrecht. Anfang des 19. Jahrhunderts kaufte er zwei Ziegeleien in Bogenhausen. Als Baumeister konnte Joseph Höchl 1831 bis zu 16 Baustellen gleichzeitig betreiben.

Sein Sohn, der Architekturmaler Anton Höchl (1818/20 – 1897), ließ auf einem vom Vater geerbten Grundstück Am Priel einen klassizistischen Landsitz errichten, das »Höchl-Schlössl«, dass sich zu einem Künstlertreffpunkt entwickelte, an denen auch Herzog Max in Bayern (1808 – 1888) teilnahm. 1926 verkauften die Erben das Anwesen der Stadt München, und die ließ das Gebäude 1957 in Privatwohnungen aufteilen. Seit 1982 steht das Höchl-Schlössl in der Odinstraße 29 unter Denkmalschutz.

Anton Höchl beauftragte den österreichischen Bildhauer Heinrich Natter (1844 – 1892) 1871 mit Entwurf und Ausführung einer »kolossalen Wotanstatue in Kelheimer Kalkstein«. Das Kunstwerk wurde 1873 zunächst bei der Weltausstellung in Wien präsentiert und dann 1874 im Odinshain beim Höchl-Schlössl aufgestellt. Inzwischen ist die Odin-Statue verwittert und beschädigt. Vom Gesicht ist kaum noch etwas übrig, und der rechte Arm mit dem Speer Gungnir fehlt ganz. Weil der Odinshain – der Rest eines mittelalterlichen Prielwalds – eigentlich gar nicht mehr betreten werden soll, führt lediglich ein schwer zu findender Trampelpfad vom Parkplatz an der Odinstraße bzw. Südwestecke der Schrebergartensiedlung zur Odin-Statue.

Höchl-Schlössl, Odin-Statue (Fotos: Juni 2025)

Ostpreußenstraße

Seit 1930 gibt es in Englschalking eine nach dem damals zum Freistaat Preußen bzw. Deutschen Reich gehörenden Gebiet Ostpreußen benannte Straße.

St. Emmeram in Englschalking

Der Münchner Architekt Franz Lochbrunner plante und baute die Kirche St. Emmeram in Englschalking 1931 (Ostpreußenstraße 80), und sein Kollege Eugen Dreisch erweiterte sie 1937. Der Bildhauer Karl Potzler* (1920 – 1995) gestaltete 1968 Tabernakel, Altar und Ambo neu. Und bei der Renovierung des Innenraums 1983/84 malte Peter Burkhart (*1946) das Fresko im Altarraum.

*) Mehr zu Karl Potzler im Album über Brunnen

St. Emmeram in Englschalking (Fotos: August 2025)

Guter-Hirte-Brunnen

Karl Potzlers Sohn, der Künstler Johannes Raphael Potzler (*1957), schuf den »Gute-Hirte-Brunnen«, der seit 1991 vor der Kirche St. Emmeram in Englschalking zu finden ist: Der Hirte hat seinen Hirtenstab auf den Boden gelegt, um ein Schaf aus Gestrüpp zu befreien. Die Bronzeplastik steht auf drei Steinblöcken in einem Brunnenbecken.

Possartstraße

Benannt wurde die Possartstraße 1902 nach Ritter Ernst von Possart (1841 – 1921), einen Schauspieler und Generalintendanten der Münchner Hofbühnen.

Das Haus in der Possartstraße 2 wurde 1901 im Neo-Louis-XVI-Stil gebaut. In der Possartstraße 6 steht ein 1909/10 von dem Jugendstil-Architekten Franz Popp errichtetes Wohngebäude.

Possartstraße 2 / 6 (Fotos: 2022 / 2024)

Villa Stury

Richard Stury (bürgerlich: Simon Anton Stury, 1859 – 1928) durfte bereits als 16-Jähriger bei Ernst von Possart an der Münchner Hofbühne vorsprechen. Während er sein 1879 begonnenes Jura-Studium abbrach, beendete er sein Schauspielstudium an der Königlichen Akademie der Tonkunst (heute: Hochschule für Musik und Theater) in München erfolgreich. König Ludwig II. zählte zu den Bewunderern des Schauspielers. Im Alter von 46 Jahren beendete Richard Stury wegen seiner Migräneanfälle die Bühnentätigkeit, engagierte sich jedoch weiter für Kultur und bei der Ausbildung des Nachwuchses. Dafür wurde er 1911 zum Königlich Bayerischen Hofrat ernannt.

1912 ließen sich Richard Stury und seine Ehefrau Ella am Holbeinplatz 1 (heute: Shakespeareplatz; Adresse: Possartstraße 18) vom Architekten Paul Böhmer (1867 – 1926) eine neoklassizistische Villa bauen. Die Villa Stury wurde zum Treffpunkt von Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben wie Thomas Mann, Adolf von Hildebrandt, Max Halbe, Eugen Roth, Ludwig Thoma und Richard Sturys Freund Richard Strauss.

Im Tympanon des oberen Balkongiebels an der Südseite zeugt noch heute eine stuckierte Theatermaske vom erfolgreichen Schauspieler.

Priel

Der Priel befindet sich zwischen der Oberföhringer Straße (bis 1955: Am Priel) im Osten, der Freischützstraße im Westen, Oberföhring im Norden und der Englschalkinger Straße im Süden. Die Bezeichnung Priel (Prül) verweist in diesem Fall nicht auf einen Wasserlauf im Watt, sondern auf einen Wald, der vom Mittelalter bis zur Säkularisation im Grenzgebiet zwischen dem Hochstift Freising und dem Herzogtum Bayern verlief. Reste davon sind noch östlich des Odinparks zu finden (Odinshain).

Mit dem Bau der Gartenstadt Bogenhausen-Priel wurde 1934 auf einem Areal begonnen, auf dem sich bis 1922 eine Ziegelei der Familie Grimmeisen befunden hatte. Der Priel wird von einem eineinhalb Kilometer langen Grüngürtel durchzogen, der im Osten mit der Grünanlage Wahnfriedallee beginnt und bis zum Rienziplatz reicht. Dazu gehören auch der Odinpark und der Tannhäuserpark.

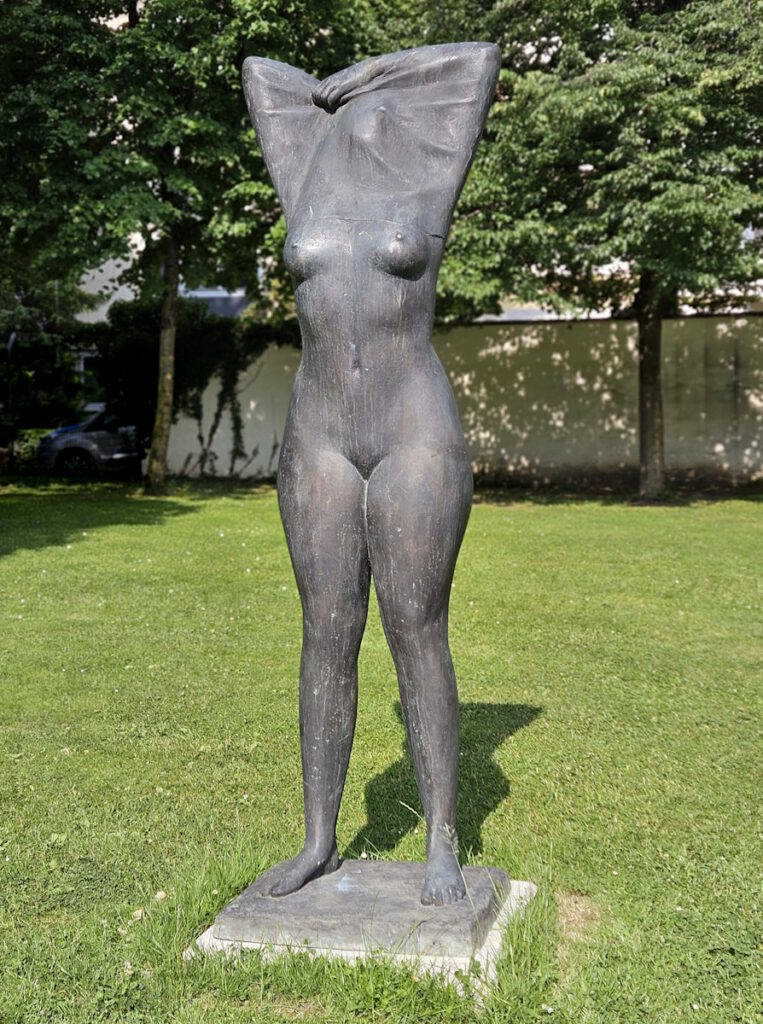

Die Bildhauerin Marlene Neubauer-Woerner* (1918 – 2010) gestaltete die Bronzeskulptur der Daphne 1975 als Figur für einen Brunnen. Der stand 1976 bis 1982 am Orleansplatz. Seit 2007 ist die Daphne-Figur in der Grünanlage Wahnfriedallee in Bogenhausen zu finden.

*) Mehr zu Marlene Neubauer-Woerner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Marlene Neubauer-Woerner: »Daphne« (Fotos: Juni / November 2024)

Prinzregentenplatz, Prinzregentenstraße

1890 beauftragte Prinzregent Luitpold (1821 – 1912) den königlichen Hofgartendirektor Jakob Möhl (1846 – 1916), einen Entwurf für die Verlängerung der Prinzregentenstraße östlich der Isar zu liefern. Bis 1901 dauerten die Bauarbeiten an der nach Luitpold von Bayern benannten Straße und ihrem östlichen Ende, dem Prinzregentenplatz. (Erst in einem dritten Bauabschnitt wurde die Prinzregentenstraße bis zum Vogelweideplatz verlängert.)

Der Prinzregentenplatz und die Prinzregentenstraße wurden nach Luitpold von Bayern benannt, der das Königreich von 1886 bis zu seinem Tod regiert hatte, zuerst für seinen Neffen König Ludwig II., dann für dessen Bruder Otto I. (Bis zur Isar gehört die Prinzregentenstraße zum Lehel.)

Streetart-Galerie

2011 lud Loomit, ein Pionier der Urban Art, internationale Kolleginnen und Kollegin dazu ein, die Fußgänger- und Radfahrer-Unterführung der Prinzregentenstraße an der → Prinzregent-Luitpold-Terrasse in München mit Graffiti bzw. Streetart zu besprühen. Lichtbänder unterteilen die Wände in etwa fünfzig Flächen, die den einzelnen Künstlern zugeteilt wurden. Kelp, Flin und Tonik74 aus München und Daim aus Hamburg, Kid Acne und Dotmaster aus England, Light und Markus aus Russland, Stuko aus Japan und viele andere machten mit.

Album über die Streetart-Galerie am Friedensengel

Prinzregent-Luitpold-Terrasse

Der Hofgärtendirektor Jakob Möhl (1846 – 1916) und sein Mitarbeiter Wilhelm Zimmermann gestalteten 1891 bis 1894 die nach Prinzregent Luitpold von Bayern benannte Terrassenanlage, über der 1896 mit dem Bau des Friedensengels begonnen wurde.

Der Bildhauer Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) hatte sechs Fische reitende Putti für den Fortunabrunnen von Schloss Herrenchiemsee entworfen, aber statt am Chiemsee wurden vier davon im Bassin der Prinzregent-Luitpold-Terrasse in München-Bogenhausen aufgebaut. Erst 1990 bis 1994 restaurierte man die zum Teil im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Originale für die Wiederherstellung des Fortunabrunnens in Herrenchiemsee. Vier neue Bronzeabgüsse sind seit 1993 auf der Prinzregent-Luitpold-Terrasse zu sehen.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen in München

Friedensengel über der Prinzregent-Luitpold-Terrasse / Blick von der Aussichtsterrasse (Fotos: 2014 / 2023)

Friedensengel

25 Jahre nach dem Friedensschluss im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 stiftete das bayrische Herrscherhaus ein Denkmal. Der von der ionischen Korenhalle des Erechtheion auf der Athener Akropolis inspirierte Tempel mit dem Friedensengel wurde 1896 bis 1899 gebaut. Heinrich Düll*, Georg Pezold* und Max Heilmaier* haben das Denkmal gestaltet.

Als Modell für die mit Blattgold beschichtete sechs Meter hohe Bronzefigur des Friedensengels wählten die Künstler eine 1822 in Pompeji ausgegrabene Nike-Statue aus hellenistischer Zeit. Ein Abguss davon stand seit 1893 im »Museum von Gypsabgüssen klassischer Bildwerke« zur Verfügung (→ Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke München).

Als die auf einer 23 Meter hohen korinthischen Säule stehende Figur des Friedensengels herabzustürzen drohte, musste sie 1981 bis 1983 restauriert werden.

*) Mehr zu Heinrich Düll, Max Heilmaier und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Europaplatz: »Mash & Heal«

1984 wurde der Platz östlich des Friedensengels nach Europa benannt.

Von Ende September 2024 bis voraussichtlich Oktober 2025 stehen auf dem Europaplatz in Bogenhausen, an der → Ecke Kreuz-/Herzog-Wilhelm-Straße im Hackenviertel und nahe des Stiglmaierplatzes (Schleißheimer Straße 6) in der Maxvorstadt drei von Folke Köbberling* aus kompostierbaren Materialien wie Lehm, Erde, Holz und Wolle geschaffene Nachbildungen von Autos. »Mash & Heal« hat sie ihre Kunstinstallation betitelt.

*) Mehr zu Folke Köbberling im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Mash & Heal« auf dem Europaplatz (Fotos: Februar / August 2025)

Villa Stuck

Franz von Stuck (1863 – 1928) ließ sich 1897/98 nach eigenen Entwürfen vom Bauunternehmen Heilmann & Littmann eine neoklassizistische Villa in der Prinzregentenstraße in München-Bogenhausen errichten, die 1914/15 um das »Neue Atelier« erweitert wurde. Die Innenräume gestaltete der »Malerfürst« im Kontrast zu den Jugendstil-Fassaden. Dabei kombinierte Franz von Stuck Stilelemente aus Antike, Byzanz, Orient und Hochrenaissance mit Entwicklungen des späten 19. Jahrhunderts zu einem eigenständigen Gesamtkunstwerk mit theatralischer Wirkung.

Nach seiner Heirat mit Mary Lindpaintner wollte Franz von Stuck 1897 seine im Vorjahr geborene, mit der Bäckerstochter Anna Maria Brandmair gezeugte Tochter Mary adoptieren, musste jedoch bis 1904 auf die Genehmigung warten. Nach dem Tod ihres Vaters bewohnte Mary die Villa Stuck bis 1939 mit ihrem Ehemann Albert Heilmann ‒ einem Sohn des Bauunternehmers Jakob Heilmann. 1965 erwarben Hans Joachim und Amélie Ziersch die Villa Stuck einschließlich der Einrichtung von Albert Heilmanns Sohn Otto. Mit dem Ziel, ein Museum einzurichten, gründete Hans Joachim Ziersch 1967 den Stuck-Jugendstil-Verein e. V. , dem das Ehepaar Ziersch noch im selben Jahr die Villa Stuck übereignete. 1968 wurde das Museum eröffnet. Ein größerer Umbau erfolgte 1998 bis 2005.

Ab 1897 hatte sich Franz von Stuck mit der Figur einer reitenden Amazone beschäftigt. 1914, am Ende seines Studiums, übertrug der Bildhauer Richard Knecht* (1887 – 1966) im Auftrag Franz von Stucks dessen »Reitende Amazone« auf ein größeres Gipsmodell. 1936 stellte Stucks Schwiegersohn Albert Heilmann die im Jahr zuvor von der Kunstgießerei Prießmann Bauer & Co. in München gegossene Bronze-Amazone vor der Villa Stuck auf.

*) Mehr zu Richard Knecht im Album über Brunnen in München

2024/25 war die Villa Stuck wegen einer weiteren Sanierung geschlossen. Vorübergehend hing eine durchsichtige Folie mit einem riesigen Werk des spanischen Künstlers Gonzalo Borondo (*1989) an den Baugerüsten. »Chrysalis« lautet der Titel. So bezeichnet man ein Insekt im Puppenstadium. Mit »Chrysalis« verweist Gonzalo Borondo also auf Metamorphose und Transformation.

Album über Räume und Ausstellungen in der Villa Stuck

Hausfassaden

Ludwig Grothe baute 1901 das Wohnhaus an der Prinzregentenstraße 72 im barockisierenden Jugendstil.

Das Gebäude in der Prinzregentenstraße 73 zwischen Troger- und Schumannstraße wurde 1904 von Lorenz Krieg im Stil der Deutschen Renaissance errichtet. Seit 1933 befindet sich dort das Stammhaus des Feinkostgeschäfts Käfer.

Prinzregentenstraße 73 (Fotos: Januar 2026)

Martin Mayer: »Susanna«

Die gut zwei Meter hohe Bronzefigur »Susanna« des Bildhauers Martin Mayer* (1931 – 2022) stand von 1982 bis 2022 in der Sportanlage an der Lauensteinstraße in Ramersdorf. Dann musste sie einer Großbaustelle weichen. Die Stadtwerke München entschieden sich für das Prinzregentenbad in Bogenhausen als neuen Standort. Die Neu-Aufstellung erfolgte im Dezember 2024, und die feierliche Enthüllung fand am 9. Mai 2025 statt.

Leider suchten wir die »Susanna« noch am früheren Ort und erfuhren zwei Wochen zu spät von der Einweihung im Prinzregentenbad. Um dort geknipste Fotos veröffentlichen zu dürfen, ist ein ziemlicher Aufwand erforderlich, auch bei einer unkommzerziellen Website wie dieser, aber die Martin Mayer Gesellschaft e. V. sorgte dafür, dass uns Formulare und Kosten erspart blieben.

*) Mehr zu Martin Mayer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Richard-Wagner-Denkmal

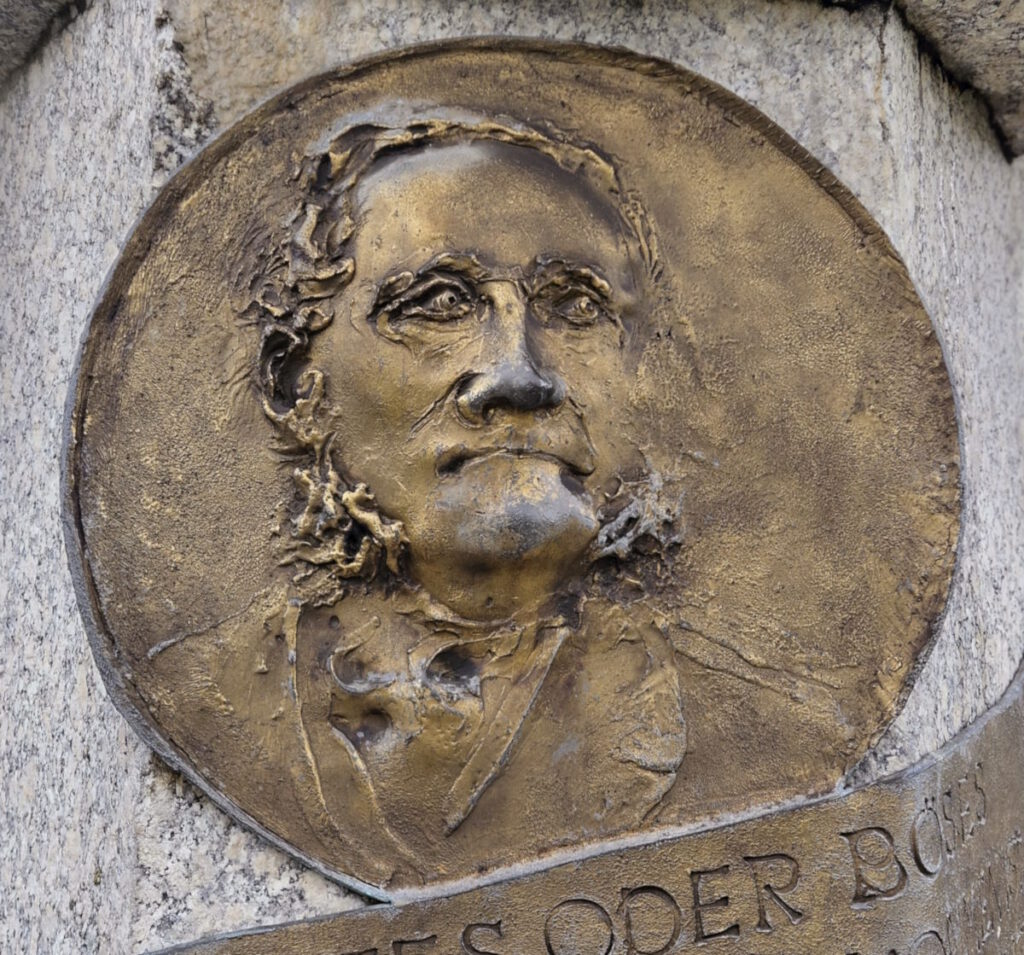

Aus einem drei Tonnen schweren Block Untersberger Mamor schuf der Bildhauer Heinrich Waderé (1865 – 1950) das Denkmal für Richard Wagner* (1813 – 1883), das am 21. Mai 1913 – einen Tag vor dem 100. Geburtstag des Komponisten – in der Nähe des Prinzregententheaters in Bogenhausen enthüllt wurde.

*) Mehr zu Richard Wagner im Album über Denkmäler

Prinzregententheater

Unter König Ludwig II. kam 1865 die Idee auf, ein Festspielhaus für Wagner-Opern in München zu bauen. Ernst von Possart (1841 – 1921), der Generaldirektor und Intendant der königlichen Hoftheater, engagierte sich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts dafür. 1899 wurde der Architekt Max Littmann beauftragt, das Opernhaus zu entwerfen. Dabei orientierte er sich am 1872 – 1875 von Otto Brückwald nach Entwürfen von Richard Wagner im Stil der hellenistischen Romantik errichteten Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Das Ergebnis ist eine Kombination von Antiken-Rezeption, Jugendstil, Neorenaissance und Klassizismus. Die Bauarbeiten begannen am 27. April 1900, und am 20. August 1901 weihte man das nach Prinzregent Luitpold benannte Theater mit einer Aufführung der »Meistersinger von Nürnberg« ein.

Der plastische Fassadenschmuck stammt von den Bildhauern Ernst Pfeifer (1862 ‒ 1948) und Heinrich Waderé (1865 – 1950).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ruine des Gartensaals 1958 abgerissen, und im März 1964 musste das Prinzregententheater wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Am 23. Juni 1983 wären die 2,7 Millionen D-Mark verfallen, die Max Littmanns Tochter Gertrud Proebst (1892 – 1980) in ihrem Testament für eine Wiederherstellung des Theaters vorgesehen hatte. Um das zu verhindern, ließ August Everding – der als Generalintendant für alle bayrischen Theater und Opernhäuser verantwortlich war – am 23. Juni 1983 symbolisch ein bisschen Wandfarbe auftragen und deklamierte: »Hiermit beginne ich mit der Wiederherstellung des Prinzregententheates.« Nach einer zunächst teilweisen Instandsetzung in den Achtzigerjahren für schätzungsweise 35 Millionen DM (»kleine Lösung«) erfolgte die vollständige Restaurierung 1995/96. (Die Kosten sind nicht öffentlich bekannt.)

Julius Mössel (1871 – 1957) bemalte die Decken und orientierte sich dabei am Grotesk-Ornament-Stil. Im Zuschauerraum ist seine Bemalung weitgehend im Originalzustand erhalten geblieben. Das 7.30 Meter hohe Muldengewölbe im 26 mal 16 Meter großen Gartensaal mit einer korinthischen Kolonnaden-Architektur bemalte Elmar Albrecht (1915 – 1997) beim Wiederaufbau nach dem Vorbild des Originals von Julius Mössel mit floralen Motiven. Von ihm stammt auch die Bemalung der Foyers.

Album übers Prinzregententheater

Im Garten zwischen dem Prinzregententheater und der 1993 gegründeten → Bayerischen Theaterakademie August Everding befindet sich ein Kunstwerk, das Theatermasken darstellt.

Der Brunnen vor der → Bayerischen Theaterakademie August Everding wurde 1901 vermutlich vom Bildhauer Mathias Gasteiger* (1871 – 1934) gestaltet.

*) Mehr zu Mathias Gasteiger im Album über Brunnen

Gisela-Brunnen

Vor dem Verwaltungsgebäude der ARAG-Versicherung (vormals Gisela-Versicherung) am Prinzregentenplatz 9 gegenüber dem Prinzregententheater steht seit 1978 der vom Bildhauer Klaus Backmund* (1929 – 2020) gestaltete Gisela-Brunnen.

*) Mehr zu Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Prinzregentenplatz 11

Das im barockisierenden Jugendstil gestaltete Gebäude am Prinzregentenplatz 11 wurde 1901/02 vom Architekturbüro Rupp & Fuchs ausgeführt. Ein rekonstruktiver Umbau erfolgte 1977/78.

Prinzregentenplatz 15 ‒ 23

Die Wohngebäude am Prinzregentenplatz 15/17 im Norden und 19 ‒ 23 im Osten wurden zwischen 1900 und 1903 von den Architekten Carl Vent bzw. Hans Hartl im barockisierender Jugendstil errichtet.

Prinzregentenplatz

Der Prinzregentenplatz wurde um 1900 angelegt, und den Springbrunnen gibt es seit 1989.

U-Bahnhof Prinzregentenplatz

Der im Oktober 1988 eröffnete U-Bahnhof Prinzregentenplatz wurde von den Architekten Alexander Freiherr von Branca, Heinz Hilmer, Christoph Sattler sowie dem Büro Bielinski und Partner entworfen. Die Wände sind mit hellem Carrara-Marmor verkleidet und durch schwarz intarsierte Bänder strukturiert. Die Gestaltung basiert auf geraden Linien, rechtwinkelige Formen und Hell-Dunkel-Kontrasten.

Album über U-Bahnhöfe in München