Bayerisches Nationalmuseum in München

König Maximilian II. initiierte nach einer Englandreise im Jahr 1851 die Gründung eines volkskundlichen Museums in München und beauftragte den Archivdirektor Karl Maria von Aretin mit der Planung. 1867 wurde das »Bayerische Nationalmuseum« in der Maximilianstraße eröffnet. (Dort befindet sich inzwischen das Museum Fünf Kontinente.)

Das Gebäude

Weil das ursprüngliche Gebäude für die wachsenden Sammlungen bald zu klein war, wurde 1894 bis 1900 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* ein Neubau in der Prinzregentenstraße 3 errichtet. Der Stil ist eine Mischung aus deutscher Renaissance, deutschem Barock und Rokoko.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Bayerisches Nationalmuseum: Hauptportal (Fotos: 2023)

Kunstwerke im Freien

Der Bildhauer Josef Rauch (1867 – 1921) schuf 1900 den Nischenbrunnen an der westlichen Ecke des Bayerischen Nationalmuseums (Ecke Prinzregenten- / Lerchenfeldstraße).

Der Bildhauer Adolf von Hildebrand* (1847 ‒ 1921) und sein Schüler Theodor Georgii* (1883 ‒ 1963) gestalteten 1901 bis 1913 das neubarocke Reiterdenkmal für Prinzregent Luitpold. Die Bronzefigur auf einem Steinsockel wurde 1913 vor dem Hauptportal des Bayerischen Nationalmuseums enthüllt, aber von den Nationalsozialisten in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre ab- und vor dem Ostflügel wieder aufgebaut.

*) Mehr über Adolf von Hildebrand und Theodor Georgii im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Im Hof des Bayerischen Nationalmuseums gibt es einen Brunnen, dessen Bronzefigur von dem Bildhauer Hubert Netzer* (1865 – 1939) 1896 für die internationale Kunstausstellung im Glaspalast modelliert wurde. Dargestellt ist Narziss, der Sohn der Leiriope und des Flussgottes Kephissos. – Zwei Bronzefiguren des Bildhauers Wilhelm Uhlig* (1930 – 2022) mit dem Titel »Verkündigung« (2000) stehen ebenfalls im Hof des Bayerischen Nationalmuseums.

*) Mehr über Hubert Netzer im Album über Brunnen und über Wilhelm Uhlig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ausstellung: Spätantike bis Romanik

Bei der Reiderschen Tafel handelt es sich um ein spätantikes Elfenbeinrelief höchster Qualität. Dargestellt sind Auferstehung und Himmelfahrt Christi. Angefertigt wurde das Kunstwerk um 400 in Rom oder in Mailand. Benannt hat man es nach dem aus Bamberg stammenden Kunstsammler Martin von Reider (1793 – 1862), der es 1860 für das Bayerische Nationalmuseum in München erwarb.

Ausstellung: Gotik

Zunfthaus der Weber in Augsburg

Als das 1389 errichtete Zunfthaus der Weber in Augsburg 1863 versteigert wurde, baute man die 1457 von Peter Kaltenhoff, 1538 von Jörg Breu d. Ä. und 1601 von Johann Hertzog bemalte Holzverkleidung der Zunftstube aus und brachte sie ins Bayerische Nationalmuseum. Das Tonnengewölbe ist mit Versen und Szenen aus dem Alten Testament sowie Episoden aus dem Leben Alexander des Großen bemalt. An der Nordwand sind Kurfürsten, Kaiser, sechs der guten Helden, sowie Szenen aus der Schöpfungsgeschichte dargestellt. An der Ostwand sind u. a. jüdische Propheten und heidnische Philosophen zu sehen. Die Augsburger Weberstube im Bayerischen Nationalmuseum gilt als einer der umfangreichsten profanen spätgotischen Bildzyklen nördlich der Alpen.

Kirchensaal

Neben der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin verfügt das Bayerische Nationalmuseum in München über den umfangreichsten Bestand an deutschen Skulpturen aus Gotik und Renaissance.

Das im Kirchensaal ausgestellte gotische Altarretabel mit Passionsszenen wurde 1492 von Jan Polack gemalt und stammt vom Hochaltar der 1802 abgebrochenen Franziskanerkirche St. Antonius in München.

Rund um den Kirchensaal

Das Kopffragment aus Ton könnte den hl. Sebastian darstellen. Es wurde um 1400/1410 in Altbayern oder Oberösterreich geschaffen. Um 1460 entstanden in Wien bzw. Florenz die Lindenholz-Büste einer heiligen Frau und das Marienbild (Stuck mit Bemalung). Das spätgotische Jesuskind mit Weintraube aus Lindenholz wurde um 1465/70 im Umfeld des Bildhauers Niclas Gerhaert van Leyden (um 1430 – 1473) gestaltet.

Nikodemus della Scala, der von 1422 bis zu seinem Tod im August 1443 als Fürstbischof von Freising amtierte, stiftete in seinem letzten Lebensjahr einen neuen Hochaltar für den Freisinger Dom und gab dafür bei dem Wiener Maler und Bildhauer Jakob Kaschauer (um 1400 – 1463) Schnitzfiguren aus Lindenholz in Auftrag.

Der 1477 geschaffene Baldachinaltar mit der Muttergottes im Strahlenkranz stammt aus der Pfarrkirche St. Andreas in Weißenburg (Mittelfranken).

Ein Engel lehrt das Jesuskind laufen: Die Figurengruppe aus Lindenholz entstand um 1480/90 vermutlich in Landsberg am Lech.

Die spätgotische Bronzefigur mit dem Titel »Astbrecher« wurde von dem Bildhauer Adam Kraft entworfen und von Peter Fischer 1490 in Nürnberg gegossen. Sie stellt einen Handwerker dar.

Der Bildschnitzer Hans Klocker und seine Werkstatt in Brixen gestalteten um 1495 den Traminer Altar aus Fichten- und Zirbelholz mit dem Motiv der Anbetung des Kindes.

Das um 1500 aus Lindenholz geschnitzte »Pfingstwunder« stammt aus dem Umkreis des Meisters der Blutenburger Apostel.

Den Flügelaltar mit Maria und dem Kind, den hll. Katharina und Barbara, Urban, Leonhard und Sebastian sowie dem Stifter Leonhard Mandl gestaltete der Meister des Untermenzinger Altars gegen 1500.

Die Büste des römischen Kaisers Marc Aurel (121 ‒ 180) entstand zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach antiken Vorbildern in oder bei Mantua. Stilistisch steht sie den Werken des in Mantua tätigen Bildhauers Pier Jacopo Alari-Bonacolsi (1460 – 1528) nahe, der sich »Il Antico« nannte. Bevor die Büste 1911 ins Bayerische Nationalmuseum kam, stand sie im → Antiquarium der Münchner Residenz.

Der Nürnberger Künstler Wolf Traut malte 1514 – in der Phase seiner Zusammenarbeit mit Albrecht Dürer und unter dessen Einfluss ‒ einen Altar für die Tuchmacherkapelle der Lorenzkirche in Nürnberg. Im 17. Jahrhundert erwarb die Familie Harsdorfer in Artelshofen bei Nürnberg den Altar und ließ ihn dort in der Kirche aufstellen (Artelshofener Altar).

Die beiden Flügelreliefs des Marienkrönungsaltars im damaligen Augustinerchorherrenstift Wettenhausen (Wettenhausener Retabel) entstanden 1523/24 in der Werkstatt des Bildhauers Niklaus Weckmann in Ulm.

Tilman Riemenschneider

Tilman Riemenschneider (um 1460‒ 1531), der zu den bedeutendsten Künstlern am Übergang von der Spätgotik zur Renaissance zählt, schnitzte 1490 bis 1492 die Figur der von sechs Engeln getragenen, nur in ihr Haar gehüllten Maria Magdalena für den Altar der Kirche St. Maria Magdalena in Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen). Mitte des 17. Jahrhunderts wurde der Münnerstädter Altar abgebaut.

Riemenschneider-Saal (Fotos: Januar 2025)

Afras Vater soll ein zyprischer Klientelkönig gewesen sein. Nach dessen Ermordung floh die Witwe, die hl. Hilaria, mit der Tochter Afra über Rom nach Augsburg. Weil Afra sich dort taufen ließ und zum Christentum bekannte, wurde sie um 300 zum Tod verurteilt und hingerichtet. Die frühchristliche Märtyrerin wird in Augsburg als Schutzpatronin verehrt. Die um 1505 von Tilman Riemenschneider aus Lindenholz geschnitzte Büste der hl. Afra im Bayerischen Nationalmuseum stammt möglicherweise aus dem 1803 aufgelösten Afra-Kloster in Würzburg.

Tilman Riemenschneider schnitzte 1505 bis 1509 zwölf Apostelfiguren und um 1510 sowohl die Figur des hl. Jakobus d. Ä. als auch die der hl. Barbara. Die andere Frauenfigur entstand nach 1500 im Riemenschneider-Umkreis; sie zeigt Maria, die noch einen Zeigefinger zwischen den zuletzt gelesenen Seiten eines Buches hat, als der Engel Gabriel sie mit der Verkündigung des Herrn überrascht.

Kirchenfenster

Auf den beiden um 1490/1500 nach Entwürfen der Werkstatt von Michael Wolgemut gestalteten Kirchenfenstern aus der Nürnberger Lorenzkirche sind Alphäus und Maria Kleophas sowie Joseph Justus, Jakobus d. J. und Simon dargestellt. ‒ Die beiden vor 1513 entstandenen Chorfenster aus der Kartause Prüll in München zeigen Herzog Albrecht IV. und den hl. Johannes sowie Herzog Wilhelm IV. und den hl. Bartholomäus.

Ausstellung: Tapisserien

Pieter Coecke van Aelst (1502 – 1550) war ein flämischer Maler. Sein Gemälde »Die Enthauptung des hl. Paulus« diente um 1550 als Vorlage für den im Bayerischen Nationalmuseum ausgestellten Wandteppich.

Die Tapisserie »Der Einfluss des Merkur auf das Wirken der Menschen« entstand um 1550 in Brüssel.

Ausstellung: Stadtmodelle

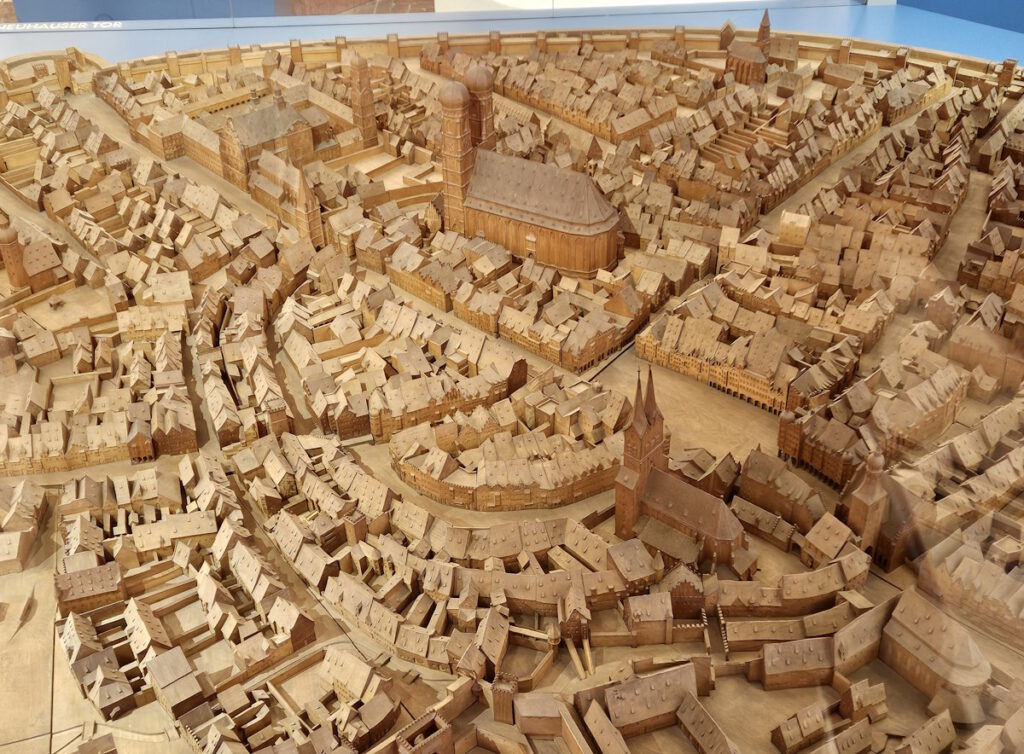

1568 stellte der Straubinger Drechslermeister Jakob Sandtner ein erstaunlich präzises Modell seiner Heimatstadt fertig. Herzog Albrecht V. gab daraufhin Modelle der vier anderen bayrischen Hauptstädte in Auftrag: München, Landshut, Ingolstadt und Burghausen. Jakob Sandtner schnitzte sie bis 1574 aus Lindenholz.

Albert Maurer fertigte 1930 eine Kopie des Sandtner-Stadtmodells an und verwendete dafür ebenfalls Lindenholz, aber den Maßstab hat er verdoppelt. Albert Maurers Werk ist im Münchner Stadtmuseum zu finden.

Ausstellung: Renaissance

Conrat Meit, der von 1512 – 1530 Hofbildhauer der Erzherzogin Margarethe von Österreich war, der Statthalterin der Niederlande, gestaltete um 1512/14 (nach anderen Angaben: um 1525) in Mechelen die Alabaster-Figur, die Judith mit dem Haupt des Holofernes darstellt.

Der Brettstein aus Birnbaumholz mit dem Bildnis Margarethes von Österreich (1480 – 1530) entstand um 1540 in Augsburg.

Sowohl der große Wappenteller als auch die beiden Schnabelkannen wurden in der Glashütte Hall in Tirol angefertigt, der Teller 1536, die Kannen 1535 bzw. 1538. Die Dekors des kalt bemalten Sodaglases könnten von Paul Dax (1503 – 1561) stammen.

Um 1570, vermutlich in Italien, entstand das im Bayerischen Nationalmuseum ausgestellte Leder-Futteral in Form einer Forelle für sechs Messer mit Bein-Griffen.

Die Truhe wurde 1576 in Schwaben angefertigt.

Hubert Gerhard* gestaltete die ohne Sockel mehr als zwei Meter hohe Figurengruppe »Mars, Venus und Amor«, und Peter Wagner goss sie in Bronze. Den Auftrag hatten sie 1584 von Hans Fugger erhalten, und das Kunstwerk im italienischen Stil schmückte ab 1590 einen Brunnen im Innenhof seines 1578 bis 1583 gebauten Renaissance-Schlosses Kirchheim in Schwaben.

*) Mehr über Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die aus einer Lavabo-Garnitur stammende Kanne aus vergoldetem Silber wurde um 1580 angefertigt. Die beiden anderen Kunstwerke entstanden um 1600 in Nürnberg: Der Goldschmied Hans Kellner gestaltete die Adam und Eva-Gruppe, und sein Kollege Christoph Jamnitzer schuf den früher als »Mohrenkopfpokal« bezeichneten Deckelpokal.

»Die aus dem Sitz der Würzburger Fürstbischöfe stammende Adam und Eva-Gruppe repräsentiert den Typus des Kunstkammerstücks par excellence. Die silbergegossenen Figuren sind in eine aus naturbelassenen Materialien zusammengefügte Szenerie gesetzt: Der Baum der Erkenntnis ist aus Koralle gearbeitet, das Erdreich besteht aus Mineralien. Nach zeitgenössischer Auffassung sind hier Natur und Kunst in einem eigenständigen Gebilde vereint.« (Bayerisches Nationalmuseum)

Ausstellung: Barock und Rokoko

Giovanni da Bologna (eigentlich Jean de Boulogne, 1529 – 1608) war ein flämisch-italienischer Bildhauer der Florentiner Schule des Manierismus und Frühbarock. Die beiden von ihm gestalteten Bronzeskulpturen eines Löwen, der einen Stier bzw. einen Hengst zerfleischt, wurden Anfang des 17. Jahrhunderts von Antonio Susini (1558 – 1624) in Florenz gegossen.

Kurfürst Maximilian I. von Bayern ließ sich für seine Sammlung antiker Goldmünzen vom Bildhauer und Elfenbeinschnitzer Christoph Angermair d. Ä. 1618 bis 1624 einen Schrein bauen, der mit mikroskopisch fein gearbeiteten Reliefs als Hauptwerk der europäischen Elfenbeinkunst des Barock gilt.

Der Augsburger Kunsttischler Melchior Baumgartner (1621 – 1686) baute mit anderen Schreinern gemeinsam um 1650 den Kabinettschrank für die bayrische Kurfürstin Maria Anna (1728 – 1797). Die Goldschmiedearbeiten übernahm Franz Kessler, der später (1664) zum Hofgoldschmied ernannt wurde. Geliefert wurde der Kabinettschrank mit 176 Schub- und Geheimfächern 1655.

Kurfürst Karl Albrecht von Bayern ließ um 1726/29 vom Goldschmied und Kupferstecher Johann Andreas Thelott (1655 – 1734) eine Ehrentafel des Hauses Wittelsbach anfertigen. Der Stammbaum mit 63 von dem Siegel-, Wappen- und Glasschneider Christoph Dorsch (1676 – 1732) aus Chalcedon geschnittenen Porträt-Gemmen – darunter Karl der Große – sollte seinen Anspruch auf die Kaiserwürde untermauern. Und 1742 wurde er als Karl VII. tatsächlich zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt.

Die Barock-Figur des hl. Rochus, der eine Pestbeule am Bein zeigt, wurde um 1630/40 aus Buchbaum-Holz geschnitzt. Zur gleichen Zeit entstand im Umkreis von Peter Paul Rubens in Flandern die Statuette einer Afrikanerin.

Agostino Barelli (1627 – 1697) entwarf die um 1667 angefertigte Holzdecke für das Apartment der Kurfürstin Henriette Adelaide von Bayern (1636 – 1676) in der → Münchner Residenz. Die Malerei stammt von Antonio Domenico Triva (1626 – 1699), die Skulpturen schuf Mathias Schütz (um 1610 – 1683). Für den Einbau in den Saal 32 des Bayerischen Nationalmuseums wurden die Originalteile um 1900 im Stil des Barock ergänzt.

Johann Leonhard Bauer (1681 – 1760) wird das um 1715 angefertigte figurenreiche Laubholz-Relief zugeschrieben, das veranschaulicht, wie Alexander der Große 334 v. Chr. den Fluss Granikos (heute: Biga Çayı) überschreitet und eine erste Schlacht gegen die Satrapen des Perserkönig Darius gewinnt. Oben im Rahmen ist der bayrische Kurfürst Maximilian II. Emanuel (1662 ‒ 1726) porträtiert, der 1688 mit den kaiserlichen Truppen die Save vor Belgrad überschritt und die Osmanen besiegte.

Das »Landshuter Zimmer« (Saal 39 im Bayerischen Nationalmuseum) stammt aus dem Stadthaus der Familie von Stromer in Landshut. Vermutlich hatte es der kurfürstliche Regierungsrat Freiherr Johann Anton von Stromer (1697 ‒ 1744) um 1730 in Auftrag gegeben.

Pariser Händler ließen im 18. Jahrhundert Luxusgüter wie Meißener Porzellanfiguren mit feuervergoldeten Bronzemontierungen und französischen Porzellanblüten zu dekorativen Ensembles kombinieren. So entstand auch diese Prunkpendule. Johann Joachim Kändler (1706 – 1775), einer der bedeutendsten Modelleure der Meißener Porzellanmanufaktur, und sein Mitarbeiter Peter Reinicke (1711 – 1768) gestalteten 1744/45 die Modelle: Ein musizierendes Türkenpaar flankiert eine Dame im höfischen Kostüm, die einen Papagei mit Kirschen füttert und von einem Harlekin nachgeahmt wird. Die Montierung erfolgte in Paris, und Antoine-Robert Bunon lieferte das Uhrwerk. Als Entstehungszeit gibt das Bayerische Nationalmuseum 1744 bis 1787 an.

Das Duftgefäß mit einem Leopardenpaar wurde vermutlich um 1760/70 in Frankreich montiert. Das Gefäß stammt aus Ostasien, der Blumendekor aus Frankreich, und die Tierfiguren wurden in der Porzellanmanufaktur Meißen geformt, wahrscheinlich nach Modellen von Johann Joachim Kändler.

Das Portal aus dem Palais des Münchner Bürgermeisters Joseph Anton von Schönberg in der Kaufingerstraße wurde um 1740/49 im Umkreis des Bildhauers Johann Joachim Dietrich (1690 – 1753) gestaltet. ‒ Das Palais des Grafen Joseph von Tattenbach und Rheinstein mit dem Portal von Johann Michael Pössenbacher wurde um 1770/72 gebaut, möglicherweise nach Plänen von François Cuvilliés d. J. (1910 wurde das Tattenbach-Palais Ecke Theatiner-/Maffeistraße abgerissen.).

Das um 1750 geschaffene eiserne Chorgitter im Saal 42 des Bayerischen Nationalmuseums stammt aus der Dominikanerkirche St. Blasius in Regensburg. (Im Hintergrund sind die Götterstatuen von Johann Baptist Straub zu sehen, rechts vorne steht die von Friedrich Theiler gestaltete Figur der hl. Barbara.)

Der Bildhauer Friedrich Theiler (1748 ‒ 1826) gestaltete um 1770/80 in Bamberg die Figur der hl. Barbara aus Laubholz.

Der Rokoko-Bildhauer Johann Baptist Straub (1704 – 1784) schuf das Ensemble neun griechischer Götterfiguren 1772 für Maximilian Emanuel Graf von Toerring-Jettenbach (1715 – 1773), den Münchner Hofkammerpräsidenten und Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, für dessen Palais in der Residenzstraße. Sieben der 2.59 Meter hohen Statuen aus Lindenholz stehen im Saal 43, zwei weitere im Treppenhaus.

Der Bildhauer Roman Anton Boos* (1773 – 1810) erhielt 1777 den Auftrag, die spätgotische Kanzel in der Münchner Frauenkirche durch eine neue zu ersetzen. Von der 1780 gestalteten Kanzel und dem sie tragenden Pfeiler blieben Reliefs erhalten. Sie sind zwischen Rokoko und Frühklassizismus einzuordnen.

*) Mehr über Roman Anton Boos im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Krippensammlung

Der Münchner Bankier Maximilian Andreas Ludwig Schmederer (1854 – 1917) schenkte seine Sammlung von Weihnachtskrippen 1904 dem Bayerischen Nationalmuseum. Die Ausstellung im Untergeschoss gilt inzwischen als wertvollste und umfangreichste Krippensammlung weltweit.

Die neapolitanische Krippe »Straße in Neapel mit Marktszenen« stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die Krippe »Anbetung der Könige im Marmorpalast« wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Giuseppe Sammartino und Lorenzo Mosca in Neapel gestaltet.

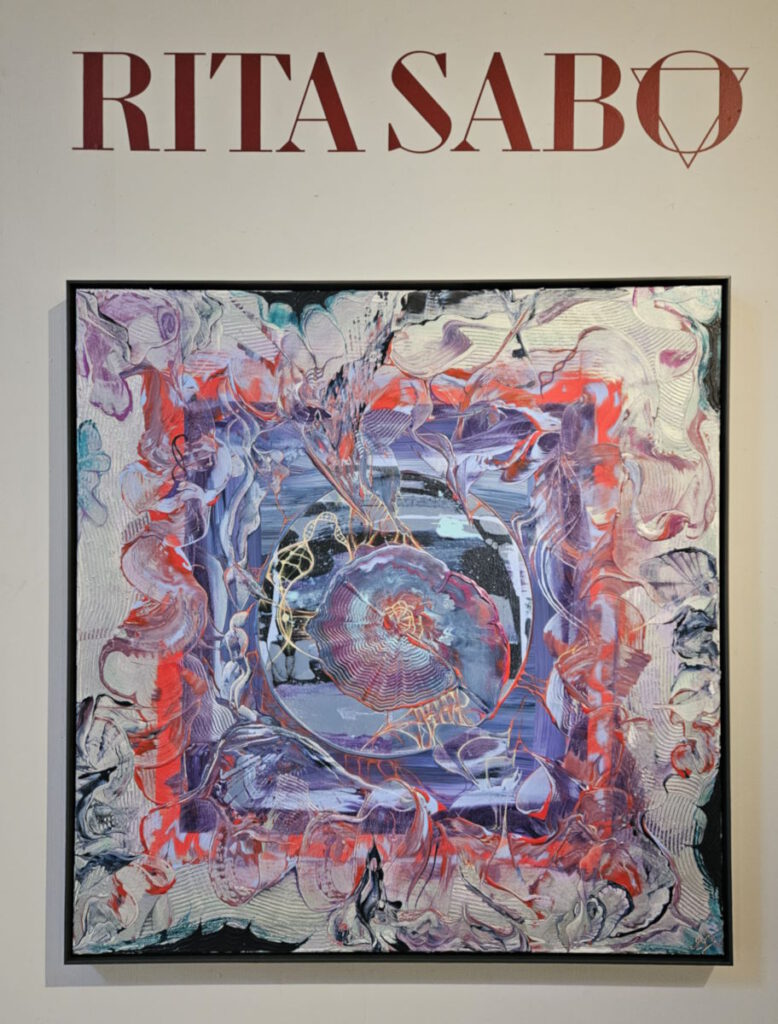

Rita Sabo: Sacred Planet

Mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen Nationalmuseums (offizielle Website)