München: Schlosspark Nymphenburg

Der bayrische Kurfürst Ferdinand Maria erwarb 1663 das Dorf Kemnaten (Chemenaten) östlich des → Schlosses Blutenburg in Obermenzing und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Henriette Adelaide von Savoyen ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »borgo delle nimfe« (Nymphenburg) gab. Es war ein Geschenk für sie, weil sie einen Thronfolger geboren hatte.

Von Amedeo Castellamonte (1613 – 1683), dem Architekten des piemontesischen Jagdschlosses Venaria Reale, das als Vorbild diente, stammten die ursprünglichen Entwürfe für das zunächst kubische Schloss. Die Planung übernahm Agostino Barelli*, der Architekt der Münchner Theatinerkirche, und die Bauleitung oblag dem Hofbaumeister Marx (Markus) Schinnagl, bis er von Lorenzo Perti abgelöst wurde. Nach dem Tod des Kurfürstenpaars ruhten die Bauarbeiten jahrzehntelang.

Unter Kurfürst Max II. Emanuel wurde 1701 der Grundstein für die Erweiterung des Anwesens zur barocken Schlossanlage durch Enrico Zuccalli* und Giovanni Antonio Viscardi* gelegt. Bis 1704 bauten sie die beiden Galerien neben dem Hauptschloss und die Pavillons. Der Hofbaumeister Joseph Effner* gestaltete 1716 bis 1719 die Fassaden des Haupttrakts nach französischem Vorbild um. Und im 19. Jahrhundert gab zunächst König Maximilian I. Joseph Umgestaltungen in Auftrag, dann arbeitete Leo von Klenze* für König Ludwig I. weiter an Schloss Nymphenburg.

Mit einer Breite von 632 Metern ist das Schloss Nymphenburg breiter als das Schloss Versailles.

*) Mehr zu Agostino Barelli, Joseph Effner, Leo von Klenze, Giovanni Antonio Viscardi und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Schlosskanal

Kurfürst Max II. Emanuel ließ 1701 bis 1703 den Nymphenburger Kanal anlegen, um Schloss Nymphenburg und den Schlosspark mit Wasser aus der Würm zu versorgen. Der repräsentative östliche Teil, der Schlosskanal, entstand erst 1728 bis 1730 unter Kurfürst Karl Albrecht von Bayern bzw. Kaiser Karl VII. Für die zu beiden Seiten des Schlosskanals geplante »Karlstadt« legte man zwar 1728 den Grundstein (»Metzgerwirt«, Nördliche Auffahrtsallee 69), aber das Projekt konnte nicht realisiert werden, weil viel zu wenige so weit vor der Stadt wohnen wollten.

Wegen der Zunahme des Verkehrs musste die Sichtachse mit zwei Brücken durchbrochen werden. Die nach Ludwig Ferdinand Prinz von Bayern benannte Brücke wurde 1892 nach Plänen des Architekten Friedrich von Thiersch* gebaut. Es war der erste Eisenbetonbogen in München. 1914 und 1956 wurde die Ludwig-Ferdinand-Brücke verbreitert. Seit 1897 überspannt auch die neubarocke Gerner Brücke den Schlosskanal.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Nymphenburger Schlossrondell

1728 bis 1730 ließ der bayrische Kurfürst Karl Albrecht und Kaiser Karl VII. den Schlosskanal und das Rondell vor dem Schloss Nymphenburg anlegen. Die Rondellbebauung hatte Joseph Effner als Kern einer »Carlstadt« konzipiert, aber davon konnte er bis 1758 nur zehn Kavalierhäuser für höhere Hofbedienstete und die beiden Auffahrtsalleen entlang des Schlosskanals realisieren. In einem der Rondellpavillons richtete sich 1761 die Porzellanmanufaktur Nymphenburg ein.

Großes Gartenparterre

Das Gartenparterre des Jagdschlosses Venaria Reale bei Turin, das sich ein Bruder der Kurfürstin Adelheid hatte bauen lassen, diente als Vorbild für den barocken Teil des Schlossparks Nymphenburg, das Große Gartenparterre.

Nymphenburg: Schlosstreppe, Gartenparterre (Fotos: 2014 / 2023)

Joseph von Baader (1763 – 1835) gewann Kurfürst Max IV. Joseph 1803 für seinen Plan, die hölzerne Pumpanlage für die Fontäne im Großen Parterre aus dem Jahr 1767 durch eine von ihm konstruierte Saug- und Hebetechnik aus Metall zu ersetzen. 1808 tauschte er auch die Pumpanlage für die Fontäne im Schlossrondell aus. Seine beiden Konstruktionen gelten als technische Meisterleistungen und älteste seit ihrer Entstehung noch immer arbeitende Maschinen in Europa.

Der aus Böhmen stammende Bildhauer Dominik Auliczek (1734 – 1804) zog 1762 nach München und folgte drei Jahre später Franz Anton Bustelli als Modellmeister in der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. 1773 avancierte er zum Inspektor der Manufaktur. Im Jahr davor hatte ihn Kurfürst Maximilian III. Joseph bereits zum Hofbildhauer ernannt. In dieser Funktion formte er einige Gartenskulpturen für den Schlosspark Nymphenburg.

Roman Anton Boos (1733 – 1810) arbeitete von 1760 bis 1769 (mit Unterbrechungen) in der Werkstatt des Münchner Rokoko-Bildhauers Johann Baptist Straub, der 1777 sein Schwiegervater werden sollte. 1774 folgte er Charles de Grof als Hofbildhauer in München, und er schuf bis 1792 neun Statuen für den Schlosspark Nymphenburg. 1780 gestaltete er die Kanzel für die Frauenkirche, aber davon blieben nur Teile erhalten. Und bis 1806 leitete Roman Anton Boos die Bildhauer-Klasse der Münchner Kunstakademie.

Vier der zwölf Statuen im Großen Parterre sind hier abgebildet: Proserpina mit Ascalaphus von Dominik Auliczek, 1778; Hermes / Mercurius von Roman Anton Boos, 1778; Dionysos / Bacchus mit Satyr von Roman Anton Boos, 1782; Hades / Pluto von Dominik Auliczek, 1791/92

Nördlicher Kabinettsgarten

Auch im nördlichen Kabinettsgarten des Schlosses Nymphenburg stehen Skulpturen. Eine von dem Bildhauer Landolin Ohmacht 1804 bis 1807 aus rotem Sandstein geschaffene Gruppe stellt Paris mit dem Apfel, Aphrodite, Hera und Pallas Athene dar.

Peter Simon Lamine* modellierte 1816 für König Maximilian I. Joseph die Figur eines Knaben, der von einem Delphin in die Tiefe gezogen wird. Der Entwurf für die andere Brunnenfigur im nördlichen Kabinettsgarten stammt ebenfalls von Peter Simon Lamine, aber ausgeführt wurde sie erst ein Jahr nach seinem Tod von Johann Nepomuk Haller (1818). Die Skulptur stellt einen auf einem Delphin reitenden Knaben dar. (Über die Frauenfigur ist nichts bekannt.)

*) Mehr zu Peter Simon Lamine im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Pagodenburg

Der doppelgeschossige, achteckige Bau der Pagodenburg – der ältesten zum Nymphenburger Schloss gehörenden Parkburg – wurde von Kurfürst Max Emanuel entworfen und von Joseph Effner 1716 bis 1719 errichtet. 1767 gestaltete François Cuvilliés der Ältere das Bauwerk im Stil des Rokoko um.

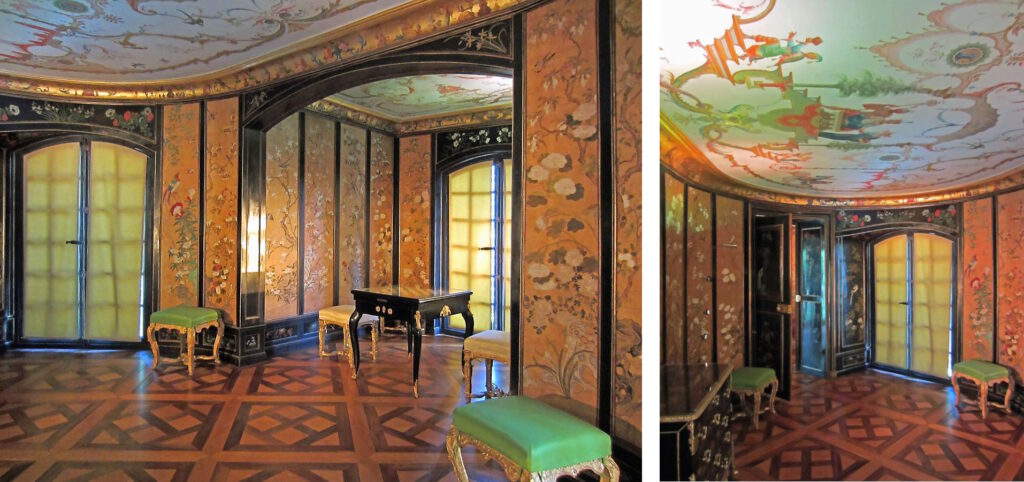

Zwei der vier Räume im oberen Stockwerk der Pagodenburg im Schlosspark Nymphenburg sind prächtige Beispiele der Chinoiserie.

Das Erdgeschoss der Pagodenburg besteht aus einem Raum mit orientalisch anmutendem Dekor, einer figürlich verspielten Deckenmalerei und bunten holländischen Kacheln an den Wänden.

Badenburg

Joseph Effner errichtete 1718 bis 1724 für Kurfürst Max Emanuel die Badenburg im Nymphenburger Schlosspark, ein Gebäude, das als erstes beheizbares Hallenbad der Neuzeit gilt. 1983/84 wurde es restauriert.

Die beiden Steinlöwen an der südlichen Freitreppe der Badenburg wurden von dem flämischen Hofbildhauer Charles de Groff (eigentlich: Guillielmus de Grof, 1676 – 1742) gestaltet. Nach ihnen ist die vom Gartenbaudirektor Friedrich Ludwig von Sckell (1750 – 1823) im südlichen Landschaftspark angelegte Wiese benannt (Löwental).

Der Schmuckdekor im Festsaal der Badenburg stammt von dem französischen Bildhauer und Stuckateur Charles Dubut. Das Deckenfresko von Jacopo Amigoni im Festsaal der Badenburg wurde 1944 zerstört. Karl Manninger schuf 1984 die heute zu sehende Kopie.

Über zwei Stockwerke reicht das mit holländischen Fliesen gekachelte Badezimmer, dessen Grundriss fast vollständig vom 8,7 mal 6,1 Meter großen, 80.000 Liter Wasser fassenden Becken ausgefüllt ist. Das schmiedeeiserne Geländer der Galerie stammt von Antoine Motté.

Die Wände von drei Räumen in der Badenburg sind mit chinesischen Tapeten ausgekleidet. Unter der Tapete im Schlafzimmer entdeckte man in den Achtzigerjahren eine um 1806 überklebte Tapete, die zwischen 1751 bis 1763 angebracht worden war und zu den ältesten erhaltenen chinesischen Papiertapeten zählt. Dabei handelt es sich nicht um eine bemalte, sondern um eine mit Holzschnitten bedruckte Tapete.

Magdalenenklause

Kurfürst Max Emanuel ließ Joseph Effner 1725 bis 1728 die Magdalenenklause im Schlosspark Nymphenburg errichten. Die Fertigstellung erlebte er jedoch nicht mehr. Die Eingangshalle und die Kapelle St. Maria Magdalena sind grottiert. Daneben befinden sich die klösterlich streng gestalteten kurfürstlichen Wohnräume. Die Magdalenenklause sollte dem Kurfürsten als Ort der Besinnung dienen und war deshalb einer Eremitage nachempfunden. Der Ruinen-Stil weist auf die Vergänglichkeit alles Irdischen hin.

Amalienburg

Bei der 1734 bis 1739 nach Plänen von François Cuvilliés dem Älteren gebauten Amalienburg handelt es sich um ein Jagdschlösschen im Rokoko-Stil, das Kurfürst Karl Albrecht seiner Frau Maria Amalia schenkte. Von einer Plattform in der Dachmitte konnten Fasane geschossen werden. Die Stuckarbeiten stammen von Johann Baptist Zimmermann. In der Küche steht eine Besonderheit, ein 1735 von François Cuvilliés entworfener Castrol Herd mit einem geschlossenem Feuerkasten und einer Herdplatte. Die Fliesenfelder mit Blumenvasen und chinesischen Szenen wurden in den Niederlanden hergestellt.

Pan-Skulptur im Schlosspark Nymphenburg

Östlich des Badenburger Sees befindet sich die Skulptur eines Pan, der neben einem Ziegenbock ruht und auf einer Hirtenflöte spielt. Der Bildhauer Peter Simon Lamine* (1738 – 1817) schuf das Werk 1815 und wiederholte dabei ein Motiv, das er 1774 für den Schlosspark Schwetzingen gestaltet hatte. Die Figur aus Carrara-Marmor sitzt auf einem Sockel aus Nagelfluh mit einer künstlichen Quelle aus dem Abfluss des Sees.

*) Mehr zu Peter Simon Lamine im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Apollotempel

Von der Badenburg blickt man über den See hinüber zum Apollotempel mit zehn Sandstein-Säulen im korinthischen Stil. Er wurde 1862 bis 1865 von Carl Mühlthaler nach Plänen von Leo von Klenze gebaut.

Große Kaskade im Schlosspark Nymphenburg

1717 wurde die Große Marmor-Kaskade im Nymphenburger Schlosspark nach einem Entwurf von Joseph Effner gebaut. Ein Teil der Figuren stammt von Giuseppe Volpini, andere schuf Charles Debut. Ein halbes Jahrhundert später kamen weitere von Guillaume de Grof und Roman Anton Boos* dazu. Einige der Statuen wurden 1999 in den Orangerietrakt des Schlosses gebracht und an der Großen Kaskade durch Kopien ersetzt.

*) Mehr zu Roman Anton Boos im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kronprinzengarten

Bei der Gestaltung des Schlossparks legte Friedrich Ludwig von Sckell 1799 als erstes einen Garten für den 13-jährigen Kronprinzen Ludwig an und baute dort einen achteckigen Holzpavillon (»Hexenhäuschen«). Der Kronprinzen- oder Ludwigsgarten wurde 1982/83 restauriert.

Schlosspark Nymphenburg

1715 begannen Dominique Girard und Joseph Effner, den Schlossgarten zu erweitern und ein Kanalsystem zu bauen, um Wasser von der Würm heranzuführen. Kurfürst Karl Theodor öffnete den Nymphenburger Park 1792 fürs Volk. Der Gartenbaudirektor Friedrich Ludwig von Sckell (1750 – 1823), der 1777 im Schwetzinger Schlossgarten einen französischen Barockgarten und englischen Landschaftspark harmonisch verbunden hatte, schuf 1804 bis 1807 den südlichen Landschaftsgarten in Nymphenburg, 1810 bis 1823 den nördlichen. Das barocke Parterre behielt er bei. Der unter Denkmalschutz stehende und als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Nymphenburger Schlosspark gilt als eines der größten und bedeutendsten Gartenkunstwerke Deutschlands.

Schloss Nymphenburg: Museen

Der Nymphenburger Schlosspark ist mit Ausnahme der Marienklause und der Parkburgen frei zugängig. Im Schloss Nymphenburg gibt es einige Museen, die gegen Eintritt besichtigt werden können: Schlossmuseum, Marstall-Museum, Museum »Nymphenburger Porzellan« und Museum »Mensch und Natur«.

Album über Museen im Schloss Nymphenburg