München: Neues Rathaus

Baugeschichte des Neuen Rathauses

Nachdem die Regierung von Oberbayern 1864 einen Neubau in der Maximilianstraße bezogen hatte, erwarb die Stadt München die seit 1808 benutzten Regierungsgebäude am Marienplatz, um dort ein Neues Rathaus zu bauen.

1867 begann der deutsch-österreichische Architekt Georg Hauberrisser* (1841 – 1922) mit der Errichtung des neugotischen Neuen Rathauses an der Nordostseite des Marienplatzes. Als der erste Trakt 1874 fertig wurde, zeichnete sich ab, dass das Rathaus über kurz oder lang zu klein werden würde. Deshalb ließ die Stadt weitere Landschaftshäuser abreißen und beauftragte Georg Hauberrisser mit Erweiterungen, die in zwei weiteren Bauphasen von 1889 bis 1892 (im Nordosten) und von 1897 bis 1905 (im Westen) ausgeführt wurden.

An der 98,5 Meter langen Fassade des Neuen Rathauses am Marienplatz lassen sich die Bauabschnitte gut unterscheiden: Im Osten befindet sich der älteste Teil des Rathauses aus Backstein. Prächtig ist der fünfachsige Mittelrisalit mit einer Loggia und einem auffallenden neugotischen Giebel. Der deutlich breitere neueste Teil der asymmetrischen Fassade mit dem Rathausturm wurde in Muschelkalkhaustein ausgeführt.

*) Mehr zu Georg Hauberisser im Album über Architekten

Rathaus-Turm und Glockenspiel

Der Rathaus-Turm

Der 85 Meter hohe Turm des Neuen Rathauses entstand 1898 bis 1905 nach dem Vorbild des 1449 bis 1455 von Jan van Ruysbroeck in Brüssel errichteten spätgotischen Rathausturms.

Gekrönt wird der Münchner Rathausturm von einem Münchner Kindl, das der Schwabinger Bildhauer Anton Schmid 1905 gestaltete. Sein damals neunjähriger Sohn Ludwig stand ihm dafür Modell. Ludwig Schmid-Wildy (1896 – 1982) absolvierte später eine Ausbildung zum Konditor und wurde Koch. Dabei lernte er → Karl Valentin und → Liesl Karlstadt kennen ‒ und fand in den Zwanzigerjahren seine Erfüllung als Volksschauspieler bzw. Komödiant. Wegen seiner Mitwirkung an NS-Propagandafilmen wurde er 1945 für einige Jahre mit einem Berufsverbot belegt, aber von 1953 bis 1973 leitete er das Theater am Platzl.

Der Durchmesser des in Mettlacher Mosaik-Technik ausgeführten Ziffernblatts der Turmuhr beträgt 4 Meter. Eine Aussichtsplattform in der 9. Etage des zwölfstöckigen Turms ist über einen Aufzug erreichbar.

Das Glockenspiel

Im Turm des Neuen Rathauses befindet sich das größte Glockenspiel Deutschlands und fünftgrößte Europas. 1909 erklang es zum ersten Mal offiziell. Die 1904 mit finanzieller Unterstützung des Münchner Geschäftsmanns Karl Rosipal (1843 ‒ 1924) angeschafften 43 Glocken der mechanischen Uhr spielen nacheinander vier verschiedene Melodien, zu denen insgesamt 32 Figuren einen Schäfflertanz und ein Ritterturnier bei der Hochzeit des bayerischen Herzogs Wilhelm V. mit Renata von Lothringen im Februar 1568 darstellen. Im Laufe des Kalenderjahres wird zwischen sechs verschiedenen Kombinationen von jeweils vier Liedern gewechselt. Das 2007 sanierte und neu gestimmte Glockenspiel ist täglich um 11 Uhr und 12 Uhr zu hören, im Frühling und Sommer außerdem um 17 Uhr.

Album über den Schäfflertanz

Backsteinfassade

Die älteren Teile der Rathaus-Fassade am Marienplatz (im Osten) bestehen aus Backstein.

Die Figuren an der Loggia des 1874 fertiggestellten Mittelrisalits im Osten symbolisieren bürgerliche Tugenden: Gewerbefleiß (Mann mit Hammer und Winkel), Häuslichkeit (Mutter mit Kind), Bürgermut (Geharnischter) und Wohltätigkeit (Brot spendende Frau). Im Giebelfeld darüber halten zwei Engel das Münchner Stadtwappen, und auf der Spitze des Mittelrisalits steht ein Ritter mit Wetterfahne.

Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold

Zwischen dem ersten und dritten Bauabschnitt der Fassade des Neuen Rathauses am Marienplatz befindet sich ein 1905 von Ferdinand von Miller d. J. (1842 – 1929) entworfenes 2,9 Meter hohes Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold.

Rathaus-Balkon

Auf dem Balkon des Neuen Rathauses lässt sich der FC Bayern München nach seinen Erfolgen auf Einladung der Stadt von Menschenmassen auf dem Marienplatz bejubeln.

Turm-Eingang des Rathauses

Die Justitia im Turm-Eingang des Neuen Rathauses in München stammt von dem Bildhauer und Schnitzer Thomas Buscher* (1860 – 1937).

*) Mehr zu Thomas Buscher im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Königslaube am Rathausturm

Die Königslaube, eine reich verzierte Erkerlaube unter dem Glockenspiel am Rathausturm, wird von vier Statuen umstanden. Es sind die Könige Maximilian Joseph I., Ludwig I., Maximilian II. und Ludwig II.

Königslaube (Fotos: September 2024)

Figuren am linken Teil der Südfassade

Wurmeck

Turm am Wurmeck (Fotos: September 2024)

Die südwestliche Ecke des Neuen Rathauses wird als Wurmeck bezeichnet, weil hier ein von dem Bilderhauer Anton Kaindl gestalteter und von Hygin Kiene angefertigter Kupfer-Drache – ein Lindwurm – zu sehen ist. Auf den Steinreliefs darüber wird die Sage vom Münchner Lindwurm visualisiert, der zufolge ein Drache die Pest nach München brachte. Bereits das an dieser Stelle für den Bau des Rathauses abgerissene mittelalterliche Haus trug – nachweislich ab 1431 – den Namen Wurmeck, möglicherweise in Bezug auf das Wappen der Besitzerfamilie Schönecker.

Westfassade des Neuen Rathauses

Torbogen des Neuen Rathauses in der Weinstraße (Fotos: Februar 2025)

Kloibereck

Kloibereck (Foto: 2024)

Die nordwestliche Ecke des Neuen Rathauses wird als »Kloibereck« bezeichnet. Bei der Inschrift (»Als Kloibereck bin ich bekannt, vom Mann der Holz kliebt so benannt«) handelt es sich um einen Irrtum, denn der Name hat nichts mit Holzhacken zu tun, sondern bezieht sich auf den Weinschenk und Salzkaufmann Jakob Klewber, der an dieser Stelle 1415 ein Eckhaus erwarb.

Prunkhof

Das Turmportal führt in den Prunkhof des Neuen Rathauses zwischen dem Kassen- und Bibliothekstrakt im Norden, der großen Wendeltreppe im Westen und dem Turm- und Treppenbau im Süden.

Im Norden des Prunkhofs befindet sich der Bibliothekstrakt mit der Kassenhalle im Parterre. An der Fassade in Höhe des 3. Stockwerks sind Figuren zu sehen, die für Religion, Recht, Monachia, Geografie und Zeitung stehen.

Prunkhof, Bibliothekstrakt des Neuen Rathauses (Fotos: September / Oktober 2024)

Besonders prächtig ist der große Wendeltreppenturm im Prunkhof des Neuen Rathauses. Wasserspeier und andere Figuren ragen aus dem Gemäuer.

Figuren an den Strebepfeilern des Wendeltreppen-Turms im Prunkhof des Neuen Rathauses symbolisieren vier Lebensabschnitte vom Kind zur alten Frau bzw. zum Greis.

Rathausgalerie

Im Aufsatz des Portals der 1979 zur Rathausgalerie umfunktionierten Kassenhalle ist ein Münchner Stadtwappen zu sehen. Der Hund rechts davon begrüßte früher die Menschen, die Geld brachten, sein Gegenüber dagegen knurrte alle an, die Geld hinaustrugen. Die Figuren links und rechts des Portals – ein Mann und eine Frau – sind als Allegorien des Abgaben zahlenden Bürgers und der Stadtkasse zu verstehen.

Bevor die ehemalige Kassenhalle mit 20 Granitsäulen und -pfeilern 1979 zur Rathausgalerie umfunktioniert werden konnte, überwölbte man den 650 Quadratmeter großen fünfschiffigen Raum mit einem acht Meter hohen Glasdach. Mit Ausstellungen in der Rathausgalerie würdigte das Kulturreferat vor allem in München lebende Künstlerinnen und Künstler. Ende 2025 zog allerdings die Poststelle des Rathauses in die ehemalige Kassenhalle und wird dort bleiben, bis ihre Räume renoviert sind.

Ausstellungen in der Rathausgalerie

Im Rahmen der Jahresausstellung 2023 des Referats für Stadtplanung und Bauordnung war ein Modell der Stadt in der Rathausgalerie zu sehen.

Vom 8. Juni bis 18. August 2024 zeigte die Rathausgalerie »Instrumentalized!« von Beate Engl, Justin Lieberman und Pancho Schlehhuber. Die Tasten eines Pianolas wurden über einen Anfang des 20. Jahrhunderts gebauten Aeolian Themodist Metrostyle Pianola Vorsetzer automatisch angeschlagen. Gesteuert wurde die Anlage durch eine viele Meter lange Papierrolle, wobei das Muster der ausgestanzten Punkte den Sternkarten des 1886 von Richard Schurig herausgegebenen Himmelsatlas »Tabulae Caelestes« entsprach. Während die Töne erklangen, wurde Licht durch die Löcher der Papierrolle projiziert.

Bei der Ausstellung »Mamma« von Heide Wagner (*1944) und ihrer Tochter Susanne Wagner (*1977) vom 29. März bis 27. April 2025 war der Brunnen mit mehr als 700 aus Gips gegossenen bunten Früchten gefüllt.

Sitzungssäle im Neuen Rathaus

Großer Sitzungssaal

Im Großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses hielt ich anlässlich der 15. Jahreshauptversammlung der Presse der Jugend am 26. März 1966 eine Rede. Das 15,30 Meter breite und bis zu 4,60 Meter hohe Gemälde »Monachia« hing damals nicht im Großen Sitzungssaal, sondern befand sich in Form zusammengerollter Leinwände in einem Depot des → Lenbachhauses. Die 1869 bis 1879 von Carl Theodor von Piloty (1826 – 1886) geschaffene Allegorie war 1952 entfernt worden und hängt erst seit 2004 ‒ gründlich restauriert ‒ wieder an der Stirnwand des größten Raums im Neuen Rathaus.

Kleiner Sitzungssaal

Beim Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses in München handelt es sich um den Raum mit besonders viel neugotischer Originalausstattung. Dazu gehören die geschnitzte Eichenholzdecke und der zentrale Bronzelüster. Das 1886/87 von Wilhelm von Lindenschmit dem Jüngeren (1829 – 1895) gestaltete Fresko »Die Krönung der Monachia – Münchens Aufblühen unter Ludwig I. in Kunst und Wissenschaft« kontrastiert mit dem Gemälde im Großen Sitzungssaal, denn Carl Theodor von Pilotys »Monachia« veranschaulicht den Anspruch der Stadtgemeinde auf Selbstständigkeit gegenüber den Landesherren, die nur als leblose Standfiguren im Hintergrund zu sehen sind. Wilhelm von Lindenschmit lässt Monachia, die Allegorie Münchens, dagegen vor dem König knien.

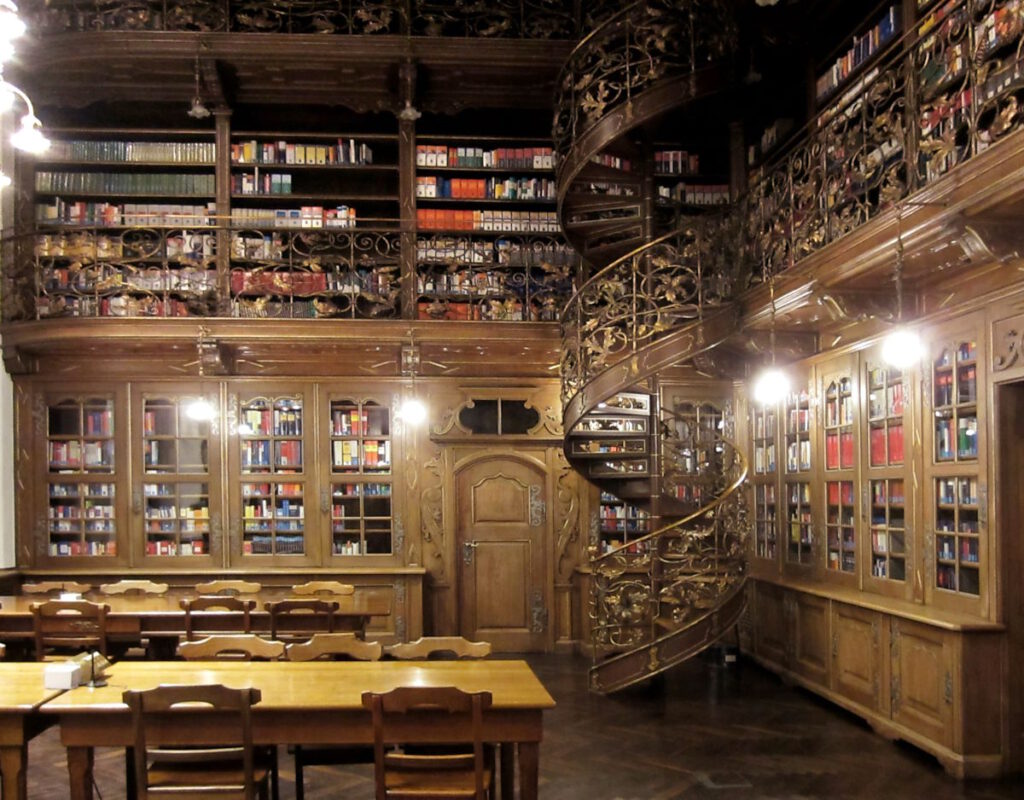

Juristische Bibliothek

Ulrich von Destouches (1802 – 1863) erhielt 1843 als Bibliothekar der Münchner Magistratsverwaltung den Auftrag, die in den städtischen Kollegien vorhandenen Bücher an zentraler Stelle zusammenzutragen. Für die Bibliothek sah Georg von Hauberrisser im letzten Bauabschnitt des neugotischen Rathauses einen knapp zehn Meter hohen Jugendstil-Lesesaal vor, der 1905 fertiggestellt und im Jahr darauf seiner Bestimmung übergeben wurde.

Das Deckenfresko »Die Zeit enthüllt die Wahrheit« von Waldemar Kolmsperger wurde bei Löscharbeiten im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber der Bibliotheksbetrieb konnte bereits Anfang 1946 wieder aufgenommen werden. Seit den Sechzigerjahren spricht man von der »Juristischen Bibliothek«.

Treppenhäuser im Neuen Rathaus

Gewölbe, Treppen, Schmuck

Auch die Treppenhäuser im Neuen Rathaus sind sehenswert: neugotische Gewölbe, Marmorsäulen mit fantasievollen Figuren, Brüstungen in Maßwerk, wertvolle Bodenbeläge, Butzenscheiben und bunte Fenster …

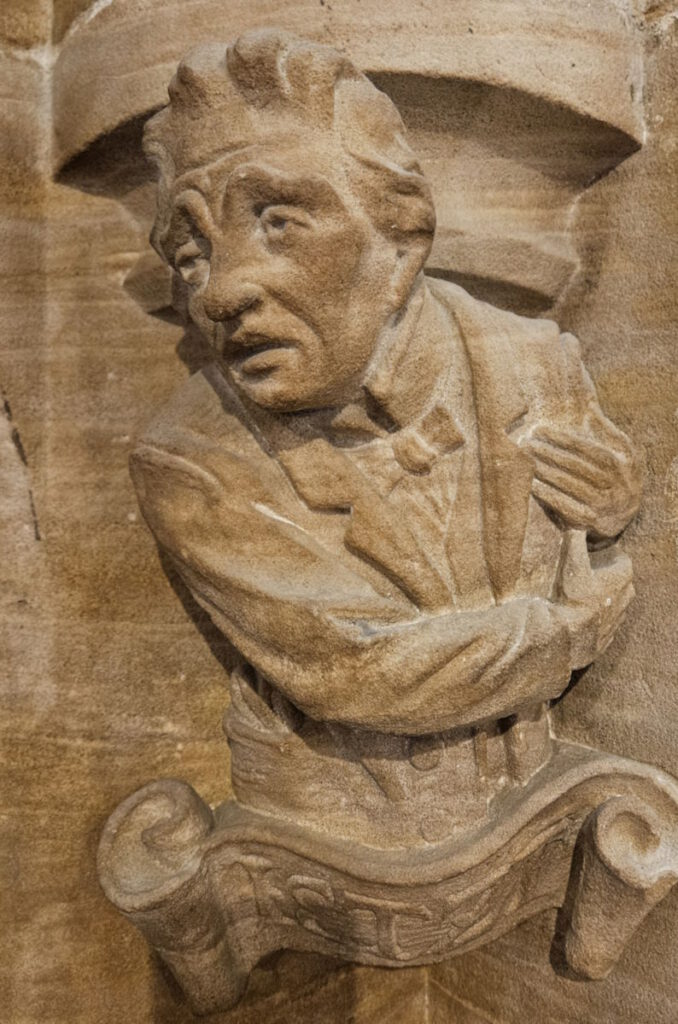

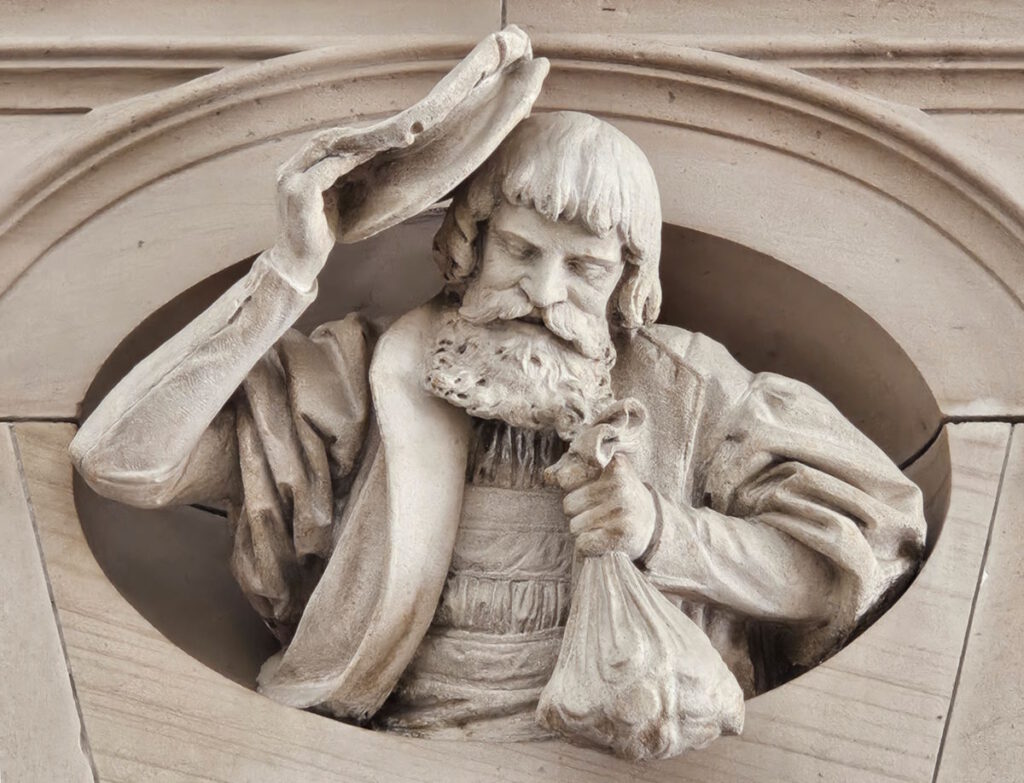

Säulenfiguren

Die Säulen in den Treppenhäusern des Neuen Rathauses sind mit zahlreichen, sehr unterschiedlichen Figuren verziert.

Rathaus-Fenster

Fenster verschiedener Stifter

Die meisten der zwischen 1900 und 1915 eingesetzten neugotischen Fenster stammen von Carl de Bouché (1845 – 1920), einem Glasmaler des Historismus. Weil es Fotos davon gab, konnten sie nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg in den Achtzigerjahren rekonstruiert werden. Für die Kosten kamen – wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts – Münchner Geschäftsleute auf.

Neuanfertigung: Gustav van Treeck Werkstätten 1989

Die Wittelsbacher verehrten die Gottesmutter. Herzog Maximilian I. ließ 1610 eine Medaille prägen, die Maria als Schutzherrin der Stadt München darstellte, und 1616 proklamierte er sie mit einer → Statue an der Residenz zur offiziellen Schutzheiligen Bayerns (»Patrona Boiariae«). Ausscheidende Mitglieder des Gemeinde-Kollegiums der Haupt- und Residenzstadt München stifteten das 1902 von Carl de Boché angefertigte Fenster »Patrona Bavariae«.

Jacob Danner (1824 – 1903) und seine Ehefrau Anna betrieben in München das Hotel Rheinischer Hof in der Bayerstraße und ein Kaffeehaus in der Neuhauser Straße. In dem von Jacob und Anna Danner gestifteten Fenster sind ihre Namenspatrone dargestellt. Dazwischen befindet sich eine Darstellung des Marienplatzes im 19. Jahrhundert mit dem Talburgtor und dem Alten Rathaus.

Eine Frauenfigur im Renaissance-Gewand hält das Innungszeichen der Mälzer und Brauer in der rechten Hand und greift mit der anderen nach einem Ziegenbock. Das verweist auf die Stifter: die Brauerei Franz Xaver Schmederer und die Handschuhfabrik Heinrich Roeckl.

Original: Carl de Boché 1904, Neuanfertigung: Gustav van Treeck Werkstätten 1989

(Fotos: 2024)

Der damalige Brauknecht Joseph Pschorr heiratete 1793 Maria Theresia Hacker und erwarb von seinem Schwiegervater Peter-Paul Hacker dessen Brauerei. Das Fenster wurde von einem Enkel gestiftet. Auf dem Bild rechts sind einen Wirt und eine Bedienung im Gasthaus zu sehen.

Das vom Ehepaar Karl und Marianne Schwaiger gestiftete Fenster ist der Zunft der Seiler gewidmet. Marianne Schwaiger stammte aus einer Wiener Hofseiler-Familie, und ihr Mann betrieb ein 1629 oder früher im → Graggenauer Viertel gegründetes Seiler-Unternehmen. In der Mitte unten ist das Zerwirk-Gewölbe abgebildet, darüber ist der hl. Postumus zu sehen, der Schutzpatron der Wiener Seiler.

Franz Seraph Kustermann (1791 – 1855) heiratete Therese Griesbauer (1803 – 1879) und übernahm 1832 die von seinem Schwiegervater 1798 gegründete Eisenwarenhandlung am Oberen Anger. Das waren die Anfänge des Unternehmens Kustermann. Die Brüder Franz und Hugo Kustermann stifteten 1906 ein Fenster fürs Neue Rathaus, in dem der Götterbote Hermes für den Handel steht und eine Frau mit Hammer und Zahnrad die Industrie repräsentiert.

Der Ruffini-Turm, eines der damaligen Stadttore, wurde 1289 erstmals urkundlich erwähnt. 1808 riss man ihn ab, und heute steht dort das → Ruffinihaus. Über den Stifter Rudolf Richard Baumann ist nichts weiter bekannt.

Original: Carl de Bouché 1906, Neuanfertigung: Gustav Treeck Werkstätten 1988 (Foto: 2024)

Im Zentrum des nächsten Fensters ist die Junemannsche Weinhandlung bzw. das Restaurant Eckel in der Burgstraße neben dem Alten Rathaus abgebildet. Dort trafen sich ab 1894 Mitglieder der von Anita Augspurg gegründeten »Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau« (ab 1899: Verein für Fraueninteressen). Bemerkenswert ist auch ein Detail des Fensters: Es zeigt einen Kaiser, möglicherweise Friedrich Barbarossa.

Die durch den Tod des Königs Heinrich VII. im August 1313 ausgelösten Thronstreitigkeiten kulminierten 1322 in einer Schlacht, in der Ludwig der Bayer, der spätere Kaiser aus dem Hause Wittelsbach, seinen Habsburger Kontrahenten Friedrich den Schönen besiegte. Es war wohl die letzte große Ritterschlacht ohne Feuerwaffen.

Als Austragungsort wurde früher Ampfing vermutet, aber inzwischen spricht man stattdessen von der Schlacht bei Mühldorf. Dennoch führen die Bewohner von Ampfing seit 1922 ein Freilicht-Theaterstück mit dem Titel »Die Schlacht bei Ampfing« auf.

Das Original-Fenster wurde 1907 von der Münchner Bäcker-Innung gestiftet.

Auf einem Fenster, dessen Stifter nicht mehr bekannt ist, sind die Münchner Bürgermeister Caspar von Steinsdorf (1797 – 1879) und Anton von Widder (1809 – 1893) abgebildet.

Die 1837 gegründete Königlich Bayerische Hof-Gewehr-Fabrik Carl Stiegele stiftete ein Fenster mit Jagdmotiven.

Von Christian und Wilhelmine Kaufmann gestiftete Rathaus-Fenster

Christian und Wilhelmine Kaufmann stifteten 1903 anlässlich ihres 30-jährigen Hochzeitstages ein Fenster fürs Münchner Rathaus und 1905 noch fünf weitere mit Darstellungen von Alzey, Aschaffenburg und München.

Originale: Carl de Boché 1905; Neuanfertigungen: Mayer’sche Hofkunstanstalt 1988/89

(Fotos: 2024)

Von Jacobus und Olga Bucksath gestiftete Rathaus-Fenster

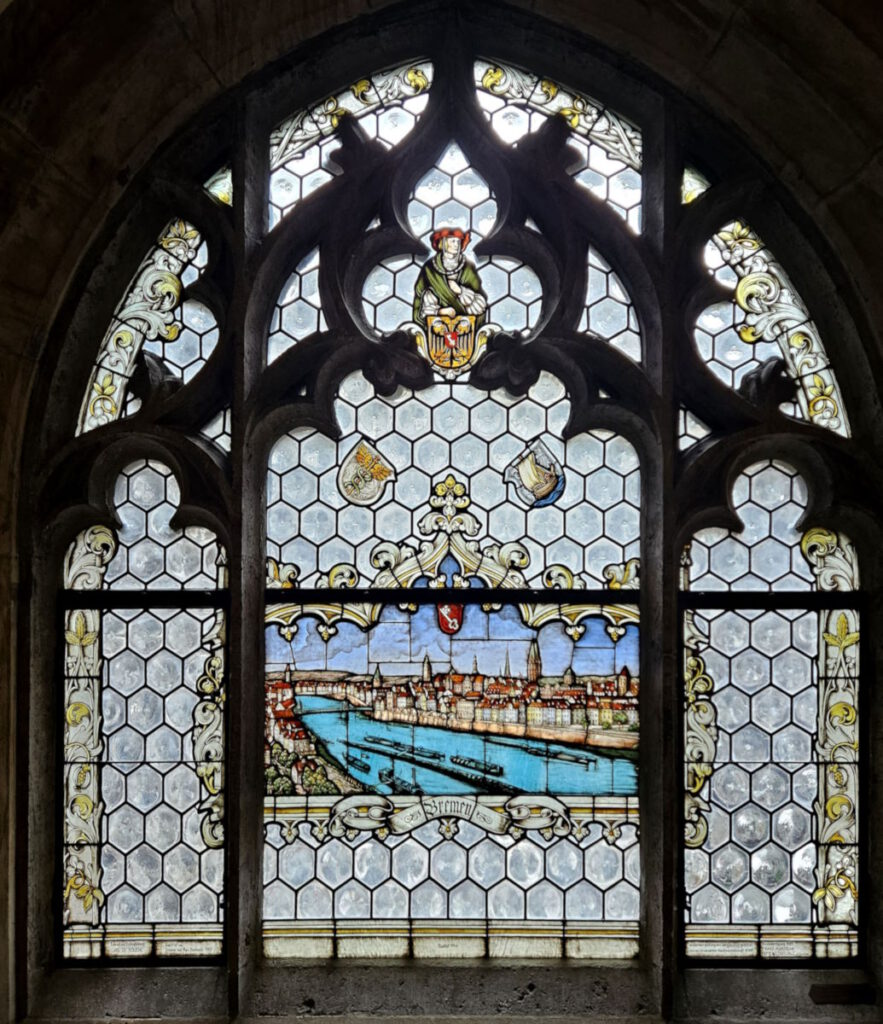

Jacobus Bucksath stammte aus Bremen, machte aber in München als Getreidehändler sein Glück. 1903 feierten Olga und Jacobus Bucksath ihre Silberhochzeit und stifteten aus diesem Anlass sechs Fenster fürs Neue Rathaus.

Im Zentrum eines der beiden von Jacobus und Olga Bucksath gestifteten Nürnberg-Fenster sind der Burggraf und darunter die Kaiserburg zu sehen, darum herum das Splittlerthor, das Dürer-Haus, die Lorenzkirche, der Henkersteg und der Schöne Brunnen.

Originale: Carl de Bouché, 1905; Neuanfertigungen Mayer’sche Hofkunstanstalt, 1989

(Fotos: 2024)

Fenster im Vorraum zu den Sitzungssälen

Murdoch Abramowski wurde 1851 als Kind jüdischer Eltern in Hrodna bzw. Grodno geboren. Nachdem er den Schneiderberuf erlernt hatte, wanderte er in die Vereinigten Staaten von Amerika aus und brachte es dort zu einem größeren Vermögen. Ab 1880 war er als Staatenloser in München registriert. Hier starb er 1931.

1910 bzw. 1912 stiftete Murdoch Abramowski zwei Fenster fürs Neue Rathaus in München und beauftragte den Hofglasmaler Gustav van Treeck sen. (1854 – 1930) mit der Ausführung. Darstellen ließ er die Freiheitsstatue mit der Brooklyn Bridge in New York, die Niagarafälle und Porträts berühmter Amerikaner (Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln und Andrew Carnegie, Benjamin Franklin und George Washington). Den nationalsozialistischen Oberbürgermeister Karl Fiehler störten diese Abbildungen, und er ließ deshalb beide Fenster 1942 ausbauen. Sie wurden eingelagert. Den Zweiten Weltkrieg überstanden nur die Porträts von Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln und Andrew Carnegie. Diese Originale befinden sich im Stadtmuseum. Im Neuen Rathaus sind die 1997 auf Kosten des Ehepaars Anne und Joseph Kammergruber von den Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei in München restaurierten Fenster zu sehen.

Gegenüber den beiden Fenstern von Murdoch Abramowski im Vorraum zu den Sitzungssälen im 3. Stockwerk des Neuen Rathauses befinden sich zwei Fenster mit Motiven aus Bogenhausen und Haidhausen. Ersteres wurde von Ottilie und Franz Kaffl gestiftet, 1907 von Gustav van Treeck angefertigt und nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1998 von derselben Werkstatt restauriert. Auch das Fenster mit einer Dorfszene in Alt-Haidhausen vor 1870 stammt aus der Werkstatt Gustav van Treeck und wurde 2004 von ihr restauriert. Doris und Klaus Peter Heim (Bogenhausen) sowie Anne und Joseph Kammergruber (Haidhausen) finanzierten die Restaurierungen.

Rathaus-Fenster von Josef Dering

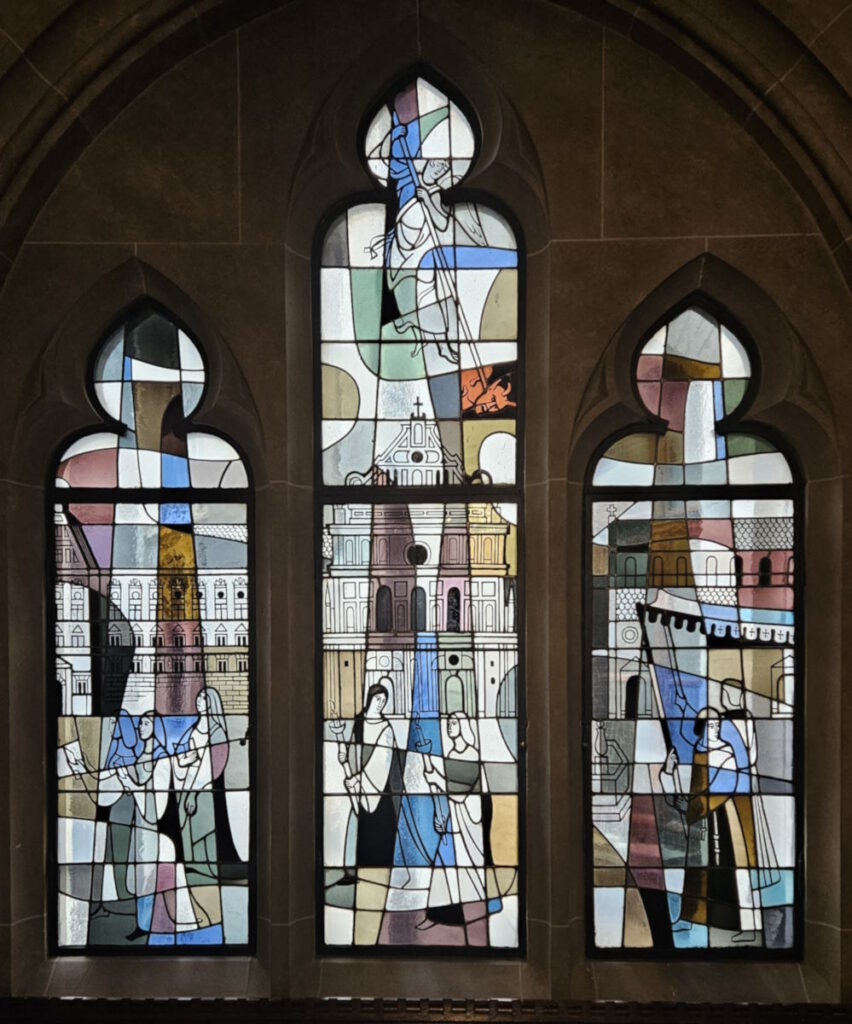

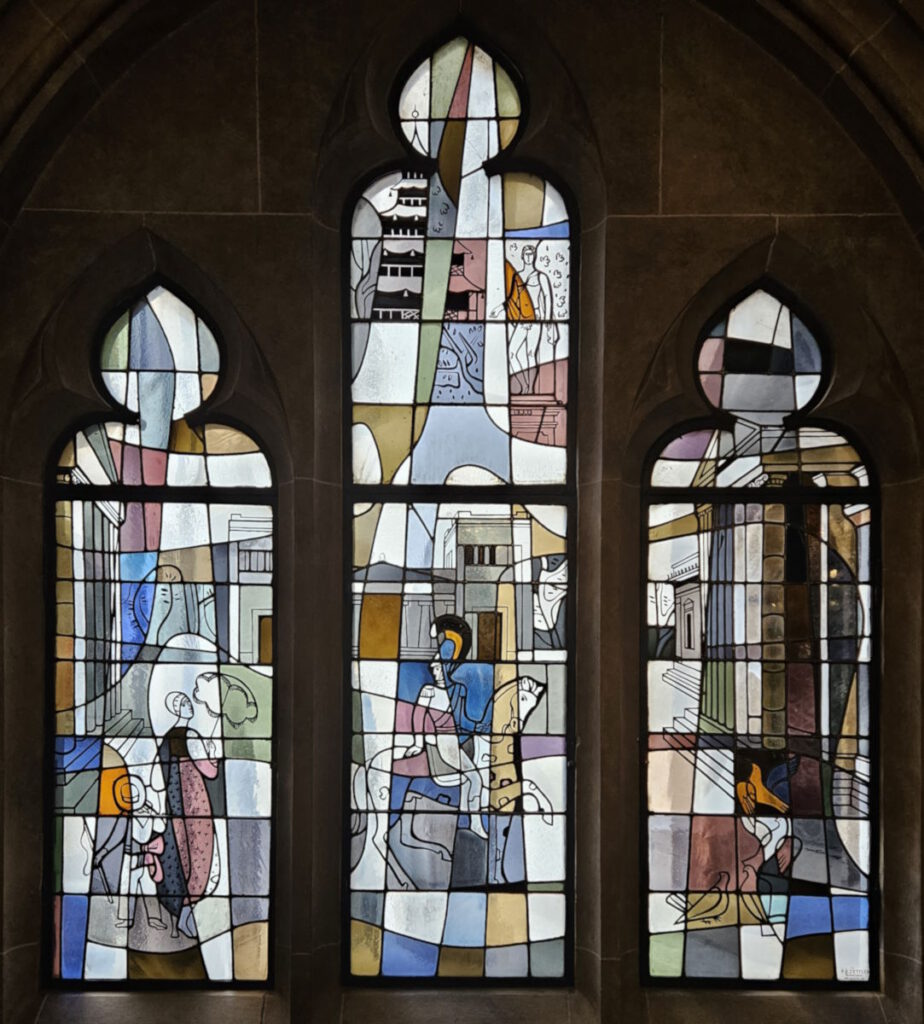

Der Künstler Josef Dering (1910 – 1999) entwarf vier Fenster für den Vorraum zu den Sitzungssälen im zweiten Obergeschoss des Neuen Rathauses, die 1959 von der Firma Franz Xaver Zettler angefertigt wurden. Sie zeigen vier Epochen Münchner Geschichte: Gotik, Renaissance, Barock und Klassizismus.

Im Gotik-Fenster erkennen wir den Alten Peter (mit dem ursprünglichen Turm), das Alte Rathaus, die Frauenkirche und einen Moriskentänzer.

Das Renaissance-Fenster ist der Alten Akademie und der Michaelskirche gewidmet.

Im Barock-Fenster sind Motive aus Nymphenburg abgebildet, dazu die komische Figur Scaramouche aus der Commedia dell’arte nach einem Entwurf von Franz Anton Bustelli (1723 – 1763) für die Nymphenburger Porzellanmanufaktur.

Im Klassizismus-Fenster dominieren Bauwerke am Königsplatz: Propyläen, Glyptothek, Antikensammlung. Darüber erkennen wir den Chinesischen Turm und die als »Harmlos« bekannte Statue.

Literaturhinweis:

Eberhard Kühnel: Die historischen Fenster im Neuen Rathaus zu München erzählen Geschichte(n)

Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg i. Allgäu 2024