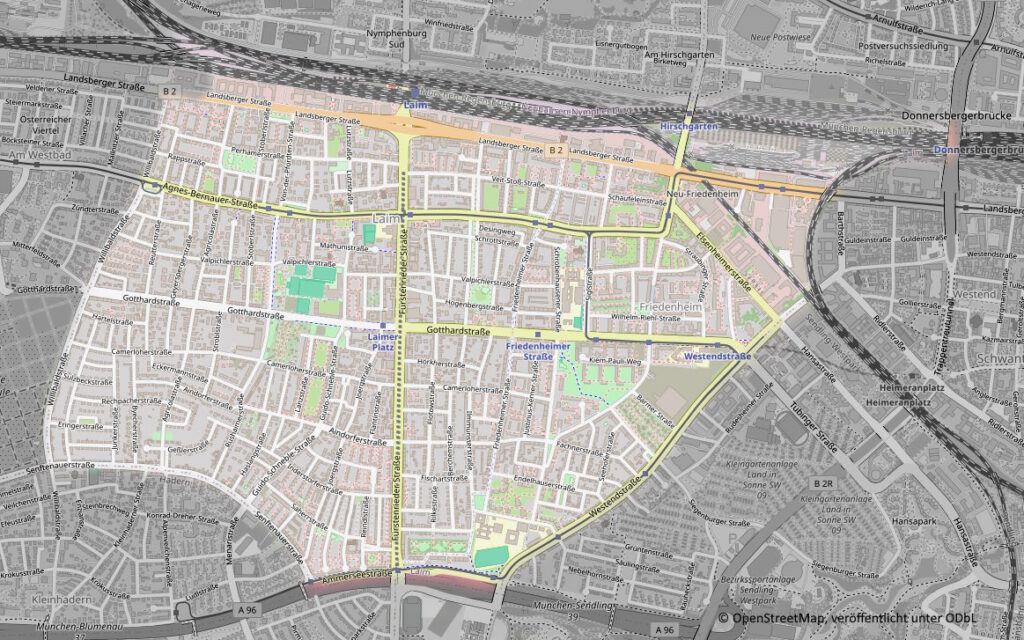

München: Laim

Mitte des 11. Jahrhunderts, also hundert Jahre vor München, taucht Laim ‒ »loco leima« ‒ erstmals in einer Urkunde auf. Der Name bezieht sich (wie in Berg am Laim) auf den Lehmboden. Allerdings blieb die Landwirtschaft bis Mitte des 19. Jahrhunderts der Hauptwirtschaftszweig in Laim, denn die Ziegelherstellung lohnte sich dort nicht (anders als in Berg am Laim).

Die 1818 entstandene bayrische Gemeinde Laim wurde 1900 von München eingemeindet. Als 1992 die Anzahl der Münchner Stadtbezirke auf 24 reduziert wurde, machte man aus Laim und Schwanthalerhöhe den Stadtbezirk 8, aber dagegen protestierten die Laimer, bis sie 1996 einen zusätzlichen Stadtbezirk bilden durften.

Agnes-Bernauer-Platz, -Straße

Der Agnes-Bernauer-Platz und die Agnes-Bernauer-Straße in Laim erinnern seit 1901 an Agnes Bernauer (um 1410 – 1435). Die Tochter eines Augsburger Baders war die Geliebte, möglicherweise sogar erste Ehefrau des bayrischen Thronfolgers Albrecht (III.). Der brachte sie im Jagdschloss → Blutenburg unter, und 1433 erwarb Agnes Bernauer sowohl eine Hube in Laim als auch ein Gehöft in Untermenzing ‒ wahrscheinlich mit finanziellen Mitteln Albrechts. Wegen der skandalösen Mesalliance ließ Albrechts Vater, Herzog Ernst von Bayern-München, die junge Frau bei Straubing in der Donau ertränken.

Diogenes

Der Bildhauer Karl Hemmeter (1904 – 1986), ein Schüler von Wilhelm Nida-Rümelin (1876 – 1945), schuf Reliefs und Stiche, Plastiken, Brunnen und Denkmäler aus Holz, Stein und Bronze. Den griechen Philosophen Diogenes von Sinope mit einem Fass als Unterkunft stellte er 1984 in einer an der Agnes-Bernauer-Straße 16 zu findenden Plastik dar.

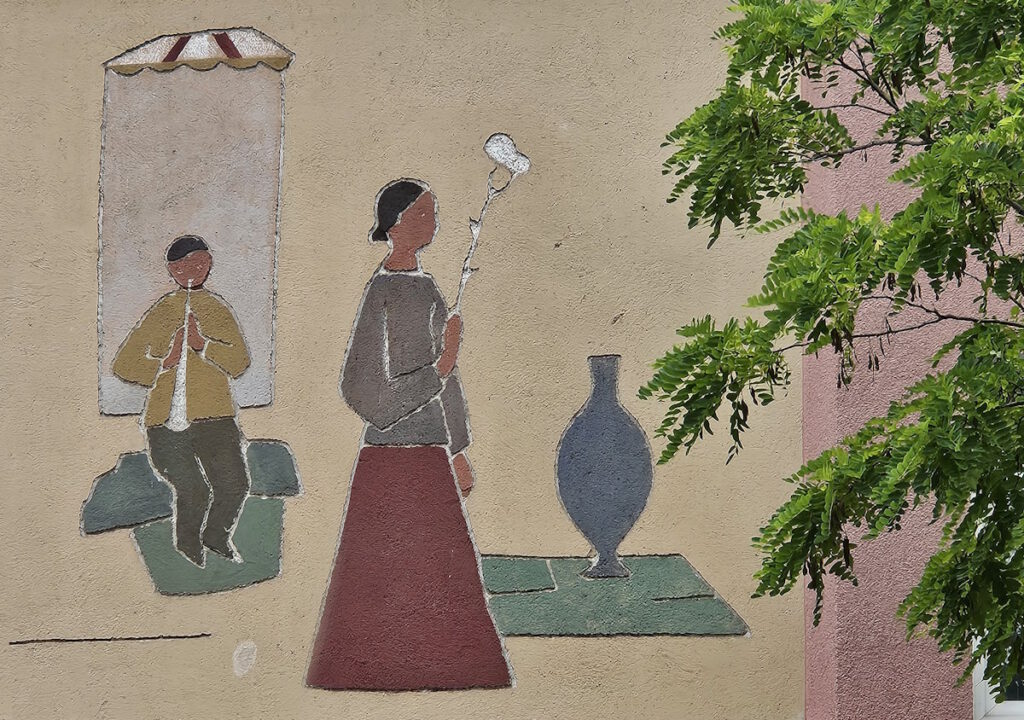

Urban Art von Johannes Brechter

Johannes Brechter (*1979), der 2004 bis 2010 Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München studiert hatte, machte die Stadt an zahlreichen Orten mit Urban Art bunt, so zum Beispiel mit → »We Are All One« in Sendling, → »Civicom« in Schwabing, → »Map of Tomorrow« in der Isarvorstadt und → »Fusion« in Ramersdorf. Auch im Hof an der Agnes-Bernauer-Straße 16 fällt ein fröhliches Piece von ihm auf.

Matthias Mross: Hühner

Matthias Mross bemalte im Herbst 2023 die 250 m² große Fassade eines zum Abbruch vorgesehenen Gebäudes in der Agnes-Bernauer-Straße 51 (Ecke Friedenheimer Straße) mit riesigen Hühnern. (Inzwischen ‒ Juli 2025 ‒ befindet sich dort eine Baugrube.)

Fassadenschmuck

An den Mietshäusern Agnes-Bernauer-Straße 44 bis 82a, zwischen Friedenheimer und Fürstenrieder Straße, gibt es einiges an Fassadenschmuck zu entdecken.

Über den Hauseingängen der Wohnblöcke Agnes-Bernauer-Straße 60 ‒ 64 sind Motive aus Märchen der Brüder Grimm zu sehen: Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Brüderchen und Schwesterchen.

An der Hausecke Agnes-Bernauer-Straße 80 / Thurneyssenstraße fällt die Fassadenfigur eines Schäfers aus den Dreißigerjahren auf.

Agnes-Bernauer-Straße 86

Carl Baierle baute 1903 ein inzwischen unter Denkmalschutz stehendes Wohnhaus, das wie ein kleines Barockschlösschen aussieht. Auffallend ist nicht zuletzt die Stuckrelief-Madonna am Giebel. Im Vorgarten befindet sich ein Puttenbrunnen (im Winter verschalt).

St. Ulrich

1315 wurde bereits eine Kirche in Laim urkundlich erwähnt, aber vermutlich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits 200 Jahre alt. Als 1912 bis 1916 ein Neubau von St. Ulrich nach Plänen von Theodor Fischer* und Heinrich von Schmidt entstand, blieben Reste eines spätmittelalterlichen Bauwerks als Kapelle erhalten.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Die Wandbilder von St. Ulrich stammen von der Künstlerin Trixi Haberlander (1952 – 2005).

Reyn: Agnes Bernauer

Reyn (Simon Wunderlich) bemalte das Trafohäuschen am Agnes-Bernauer-Platz 2023 mit vier Szenen aus dem Leben der Namensgeberin.

(1) Albrecht, der einzige Sohn des Herzogs Ernst von Bayern-München, holt die Badertochter Agnes Bernauer 1428 aus Augsburg nach München und schenkt ihr ein Anwesen in Laim (»Loco Leima«).

(2) Die beiden vermählen sich Anfang der Dreißigerjahre (»Hochspannung. Lebensgefahr«).

(3) Weil Herzog Ernst die Mesalliance seines Erben nicht akzeptiert, lässt er Agnes Bernauer am 12. Oktober 1435 bei Straubing in der Donau ertränken. Agnes Bernauer gleitet aus dem irdischen Wasser in das des Himmels hinauf.

(4) Das Volk erklärt die Ermordete zum »Engel von Augsburg«.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Behamstraße

Die Behamstraße erinnert seit 1904 an den möglicherweise in der Werkstatt von Albrecht Dürer in Nürnberg ausgebildeten Maler und Kupferstecher Hans Sebald Beham (1500 – 1550).

Taubenbaum

An der nordöstlichen Ecke Behamstraße / Veit-Stoß-Straße fällt ein Kunstwerk auf, über das ich leider nichts weiter herausgefunden habe.

Taubenbaum Ecke Behamstraße / Veit-Stoß-Straße (Fotos: Juli 2025)

Fassadenschmuck

Zwischen der Agnes-Bernauer- und der Veit-Stoß-Straße sind die Wohnhausfassaden links und rechts in der Behamstraße mit Tierköpfen verziert.

Camerloherstraße

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) mussten sich die Münchner 1632 zur Zahlung einer horrenden Geldsumme (300.000 Gulden) an den schwedischen König Gustav II. Adolf verpflichten, um von Verheerungen verschont zu bleiben. Weil der Betrag nicht so schnell in voller Höhe aufzubringen war, nahmen die Schweden 42 Geiseln mit. Unter ihnen war Melchior Camerloher, an den seit 1901 die Camerloherstraße in Laim erinnert.

Der 1899 gegründete Bau- und Sparverein des bayerischen Eisenbahnerverbands errichtete um 1900 die Mietshäuser auf beiden Seiten der Camerloherstraße.

Friedenheimer Straße

Die Friedenheimer Straße in Laim wurde 1901 nach einem seit 1803 existierenden Gutshof benannt.

Die Fassade des Wohngebäudes Friedenheimer Straße 18 ‒ an der Kreuzung mit der Veit-Stoß-Straße ‒ ist mit Reliefs verziert.

Fürstenrieder Straße

Die Fürstenrieder Straße liegt auf der alten Trasse zwischen den Schlössern Nymphenburg und Fürstenried. Bis zur Eingemeindung Laims (1900) hieß sie Forstenrieder Straße, nach der damaligen Gemeinde, zu der auch Fürstenried gehörte.

Laimer Lichtspieltheater

An der Fürstenrieder Straße 20 zeugen noch zwei Fassadenfiguren vom 1930 bis 1970 dort betriebenen Laimer Lichtspieltheater.

Bernhard Halbreiter: Hausfigur

Der Bildhauer Bernhard Halbreiter (1881 – 1940) schuf 1909 die Hausfigur eines Schäfers am 1909 von Theodor Fischer* (1862 – 1938) entworfenen Eckhaus Fürstenrieder Straße 26, an der Kreuzung mit der Agnes-Bernauer-Straße.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Schule an der Fürstenrieder Straße

Der Münchner Baurat Hans Grässel* (1860 – 1939) baute 1901 bis 1904 im neu eingemeindeten Stadtteil Laim die Fürstenrieder Schule, die noch einige Zeit frei stand. Bemerkenswert sind die getrennten Eingänge für Jungen und Mädchen. Adresse: Fürstenrieder Straße 30.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Lothar Fischer: »Transparente Sitzfigur«

Der Bildhauer Lothar Fischer* (1933 – 2004) schuf 1987 die »Transparente Sitzfigur« aus Cortenstahl, die neben der Stadtbibliothek an der Fürstenrieder Straße 53 in Laim zu finden ist.

*) Mehr zu Lothar Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

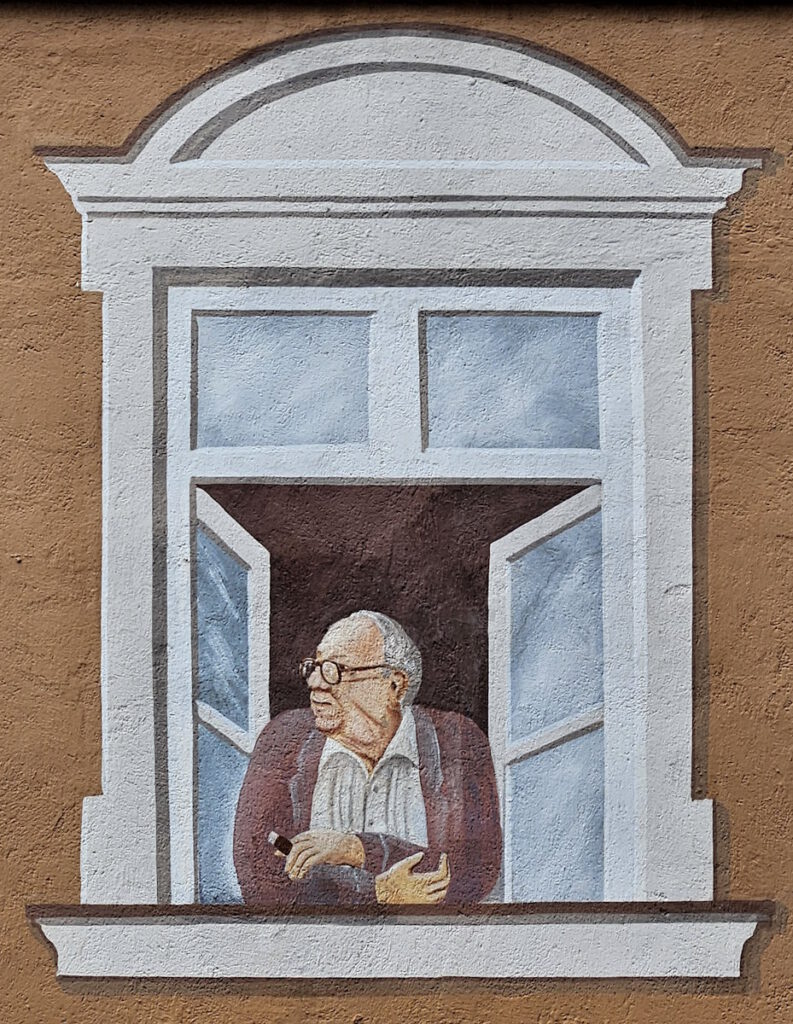

Fassaden

An der Südfassade des Gebäudes in Fürstenrieder Straße 57 in Laim täuscht ein Mural Fenster und Bewohner vor.

Das Gebäude in der Fürstenrieder Straße 61 in Laim entstand 1900 als Wohnhaus im Neurokoko-Stil nach Plänen des Architekten Emil Ludwig.

Gunzenlehstraße

Die Gunzenlehstraße wurde 1914 nach dem Grabhügel Gunzenle bei Mering benannt, in dessen Umfeld 955 die Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn stattgefunden hatte.

Der Architekt Theodor Fischer* (1862 – 1938) plante eine Handwerker-Siedlung in Laim in der Tradition der Gartenstadtbewegung und fing 1910/11 mit Bau an. Die Siedlung konnte zwar aus finanziellen Gründen nur teilweise realisiert werden, aber die Kleinhaus-Kolonie in der Gunzenlehstraße mit einem Tor im Süden gilt heute als Idyll.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Kärtner Platz

1925 wurde der Kärtner Platz in Laim nach dem südlichsten Bundesland Österreichs benannt. Nördlich des Kärtner Platzes und des Käthe-Bauer-Wegs in Laim befindet sich eine kleine Grünanlage ohne offizielle Bezeichnung.

Laimer Anger

Beim Laimer Anger südlich der Kirche St. Ulrich handelt es sich um das historische Zentrum des Dorfes Laim. 100 Jahre nach der Eingemeindung Laims wurde der Platz im Jahr 2000 neu gestaltet.

Am 7. Januar 2026 fand ein Schäfflertanz auf dem Laimer Anger statt.

Einer Legende zufolge lockten Schäffler (Fassmacher) die Münchner während der Pestepidemie im Jahr 1517 durch Tänze auf die Straße, also in die frische Luft. Tatsächlich ist nicht einmal sicher, ob 1517 die Pest in München wütete. Jedenfalls entstand der Zunfttanz der Schäffler im 16. Jahrhundert in München und verbreitete sich später durch wandernde Gesellen in Bayern.

Nachweisen lässt sich der Münchner Schäfflertanz ab 1702, und seit 1760 führen die Schäffler ihren Tanz normalerweise alle sieben Jahre im Fasching auf. 2026 tanzten die Schäffler vom 6. Januar bis 17. Februar jeden Tag an verschiedenen Orten in München.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts breitete sich der Schäfflertanz auch in andere bayrische Orte aus.

Peter Streck (1797 – 1864) komponierte eine Musik zum Schäfflertanz. Heute spielt man vor allem den von Johann Wilhelm Siebenkäs (1826 – 1888) komponierten »Neuen Münchner Schäfflertanz«.

In der unteren Etage des → Glockenspiels am Münchner Neuen Rathaus wird der Schäfflertanz vorgeführt, und am → Wurmeck des Rathauses ist eine Schäfflergruppe als Relief zu sehen.

Am → Schäffler-Eck im Kreuzviertel (Ecke Wein-/Schäfflerstraße) sind zwei Schäfflertänzer zu sehen. Bei der Statue im Süden handelt es sich um ein barockes Original, das sich ursprünglich an der gegenüberliegenden Ecke befand. Die Figur dort, im Norden, wurde 1950 von der Hofkupferschmiede Regaller geschaffen.

Album über den Schäfflertanz

Laimer Platz

An der Ecke des Hauses Laimer Platz 2 fällt die Steinfigur eines Bischofs auf: Ulrich amtierte von 923 bis 973 als Bischof von Augsburg und trug wesentlich zur Abwehr der Ungarn bei. Dass er hier mit einem Fisch in der Hand dargestellt ist, bezieht sich auf eine Legende: Als er beschuldigt wurde, am Freitag Fleisch gegessen zu haben, verwandelte sich das ihm vorgehaltene Gänsebein in einen Fisch.

Im 1988 eröffneten U-Bahnhof Laimer Platz hängt die Reproduktion einer Lithographie aus dem Jahr 1803. Sie zeigt die Steingutfabrik Laim bzw. das »Laimer Schlössl« mit der heutigen Adresse Agnes-Bernauer-Straße 112. Im damalige Hofgut wohnte Agnes Bernauer, die 1435 auf Anweisung von Herzog Albrecht III. in der Donau ertränkt wurde. Kurfürst Max Emanuel erwarb das Anwesen 1716, ließ es bis 1720 zum Jagdsitz (»Schlössl«) ausbauen und brachte dort auch seine Mätresse Agnes de Louchie unter. Kurfürst Karl Theodor ließ 1792 eine Steingut-und-Porzellan-Fabrik in dem Gebäude einrichten und schenkte die Immobilie im Jahr darauf seiner Geliebten Elisabeth Schenk zu Castell. 1908 erwarb der Architekt Theodor Fischer* (1862 – 1938) das Laimer Schlössl und ließ es als Wohnhaus restaurieren. Inzwischen steht das Schlössl seit Jahren leer (Status 2025).

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Album über U-Bahnhöfe

Lanzstraße

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) mussten die Münchner 1632 wegen ausstehender Zahlungen an den schwedischen König Gustav II. Adolf 42 Geiseln stellen. Unter ihnen war der Jesuit Johann Lanz (1564 – 1638), an den seit 1901 die Lanzstraße erinnert.

Die Hauseingänge Lanzstraße 5 ‒ 13 sind einheitlich gestaltet. Über den sechs Hauseingängen Lanzstraße 4 ‒ 14 sitzen dagegen unterschiedliche Vögel aus Ton.

Lautensackstraße

Seit 1904 erinnert die Lautensackstraße an den Radierer und Kupferstecher Hanns Lautensack (um 1520 – um 1565).

Josef Karl Nerud (1900 – 1982), der sich als Glasmaler ausbilden ließ und dann an der Akademie der Bildenden Künste studierte, bemalte in den Fünfzigerjahren zahlreiche Fassaden in München, darunter auch die der Wohnhäuser mit den Adressen Agnes-Bernauer-Straße 4d und Schäufeleinstraße 2 an der Lautensackstraße.

Josef Karl Nerud: Fassadenmalerei (Fotos: Juli 2025)

Mathunistraße

Eine Urkunde aus dem Jahr 1045 ‒ in der Laim erstmals erwähnt wird ‒ besiegelt einen Grundstückstausch. Dabei handelte für den Freisinger Bischof Nitker ein Beauftragter namens Mathuni. Nach ihm wurde 1901 die Mathunistraße in Laim benannt.

Paul-Gerhardt-Kirche

1953 gewann der Architekt Johannes Ludwig (1904 – 1996) mit seinen Plänen für den Neubau der Paul-Gerhardt-Kirche in Laim einen Wettbewerb und erhielt dann auch den Auftrag für die Realisierung. Den Grundstein legte man 1955; eingeweiht wurde die Kirche im Jahr darauf. Die Nebengebäude entstanden erst in den Sechzigerjahren – ebenfalls nach dem Gesamtplan von Johannes Ludwig. Seit 2001 steht dieser exemplarische Nachkriegsbau unter Denkmalschutz. Weil der Kircheneingang damals nur über eine Freitreppe zu erreichen war, baute man 2007 einen Aufzug an.

Vor der Altarwand hängt ein von dem Bildhauer Robert Lippl* (1908 – 2009) gestaltetes knapp fünf Meter hohes silbernes Triumphkreuz. Die beiden Wandteppiche an der Altarwand (links: Ostern, rechts: Pfingsten) wurden 1981 von Gisela Fichtner und Raimund Haas gestaltet.

2011 bis 2014 erfolgte eine umfassende Sanierung des Bauwerks, das 2013 sogar vorübergehend wegen Einsturzgefahr geschlossen werden musste.

*) Mehr zu Robert Lippl im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Siedlung Neufriedenheim

1928 bis 1930 baute die »Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG« (GEWOFAG) zwischen Ammersee- und Inderstorferstraße, Fürstenrieder Straße, Käpfl- und Joergstraße nach Plänen des Architekten Bruno Biehler (1884 – 1966) eine Reihenhaus Siedlung, die den Namen Friedenheim bekam, die man aber zumindest inoffiziell nach der von 1891 bis 1941 an der Fürstenrieder Straße betriebenen Nervenheilanstalt Neufriedenheim benannt hat. Die 1934 für die Siedlung Neufriedenheim gebaute Kirche »Namen Jesu« wurde 1971 bis auf den Kirchturm abgerissen und durch einen vom Architekten Hans Schedl entworfenen Neubau ersetzt. (Die Kirche ist laut Aushang nur zugängig, wenn eine Messe stattfindet.) Inzwischen stehen einige Bereiche der Siedlung unter Denkmalschutz.

Die Dichterin und Schriftstellerin, Zeichnerin und Bildhauerin Ruth Schaumann (1899 – 1975) schuf 1929 die Bronzefigur für den im Jahr danach an der Stürzerstraße in der Siedlung Neufriedenheim enthüllten Peterlbrunnen.

*) Mehr zu Ruth Schaumann im Album über Brunnen

Der deutsch-niederländische Bildhauer Emil Epple* (1877 – 1948) gestaltete 1931 den Brunnen »Mutter mit Kindern«, der seither an der Ecke Reindl-/Saherrstraße in der Siedlung Neufriedenheim zu finden ist.

*) Mehr zu Emil Epple im Album über Brunnen

Emil Epple: Brunnen »Mutter mit Kindern« (Fotos: Juni 2025)

Folgt man dem Weg zwischen Reindlstraße 38 und Stürzerstraße 39, begegnet man der Figur einer Gänseliesel, über die leider nichts weiter herausfinden konnte. Und man sieht den Turm der Kirche »Namen Jesu«.

Von Dorothea Viehmann (1755 – 1815) übernahmen die Brüder Grimm (1785 – 1863; 1786–1859) u. a. das Märchen von der Gänsemagd bzw. Gänseliesel. Da reist eine Prinzessin mit ihrer Zofe in ein anderes Königreich, wo sie den Prinzen heiraten soll. Die böse Zofe zwingt sie unterwegs, mit ihr die Kleider zu tauschen. Und so kommt es, dass der Prinz die Zofe heiratet und die Prinzessin zum Gänsehüten geschickt wird. Als die Wahrheit ans Licht kommt, lässt der König seine betrügerische Schwiegertochter hinrichten und für seinen Sohn eine prächtige Hochzeit mit der echten Prinzessin veranstalten.

Gänseliesel, Kirche »Namen Jesu« (Fotos: Juli 2025)

Im Innenhof der Wohnhäuser zwischen Fürstenrieder Straße, Ammerseestraße, Reindlstraße und Saherrstraße stößt man auf einen Schmolch, der in der Wiese liegt und eine Blume anschaut. Schmolche sind beispielsweise auch in Riem und Mittersendling zu sehen. Sie stammen von Steffen Schuster*.

*) Mehr zu Steffen Schuster im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Luise Klempt (1889 – 1981) und Franz Reinhardt (1881 – 1946) malten 1929 die sechs Bilder über den Hauseingängen Stürzerstraße 42 bis 52.

Vierstöckige Wohngebäudezeilen schirmen die flachen Reihenhäuser der Siedlung Neufriedenheim vor dem Verkehrslärm der Fürstenrieder Straße ab. An der Ecke Schulmeierweg / Fürstenrieder Straße misst eine Sonnenuhr mit Bibelvers und Tierkreiszeichen die Zeit.

An der 1929 nach Plänen des Architekten Roderich Fick (1886 – 1955) errichteten Häuserzeile Fürstenrieder Straße 134 – 152 fallen skulptierte Schlusssteine über den Haustüren auf. Geschaffen wurden sie vom Jugendstil-Bildhauer Fritz Schmoll genannt Eisenwerth (1883 – 1963).

Perhamerstraße

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) mussten die Münchner 1632 wegen ausstehender Zahlungen an den schwedischen König Gustav II. Adolf 42 Geiseln stellen. Unter ihnen war Georg Perhamer, an den seit 1901 die Perhamerstraße erinnert.

Am Eckhaus Perhamerstraße / Fürstenrieder Straße fallen über den Hauseingängen Reliefs aus den Dreißigerjahren auf, die das damalige Familienbild illustrieren.

Riegerhofweg

Der Riegerhofweg trägt seit 1962 den Namen eines alten Gehöfts in Laim.

Ballauf-Villa

1898 ließ sich Franz Xaver Ballauf auf damals freiem Feld in Laim von dem Architekten Franz Rank eine Villa bauen, die dann auch nach ihm benannt wurde. Adresse: Riegerhofweg 8.

Sandrartstraße

Seit 1904 erinnert die Sandrartstraße in Laim an den 1653 geadelten Maler, Kupferstecher und Kunsthistoriker Joachim von Sandrart (1606 – 1688). In der Ruhmeshalle steht eine Büste von ihm.

Die Straßenfront einer Zeile von Mietshäusern in der Sandrartstraße ist abwechselnd mit Hirsch- und Wildschweinköpfen verziert.

Schäufeleinstraße

Die Schäufeleinstraße in Laim erinnert seit 1924 an den Maler und Grafiker, Buchillustrator und Holzschneider Hans Schäufelein, dessen Künstlerzeichen eine Schaufel war. 1503 bis 1507 war er in Albrecht Dürers Werkstatt in Nürnberg tätig, 1507/08 bei Hans Holbein d. Ä. in Augsburg. Ab 1515 lebte Hans Schäufelein als Stadtmaler in Nördlingen. Dort starb er zwischen 1538 und 1540 im Alter von etwa 55 Jahren.

Klaus Behr: Kunst im öffentlichen Raum

In der Schäufeleinstraße gibt es drei Kunstwerke des Bildhauers Klaus Behr (*1952) im öffentlichen Raum zu entdecken: zwei Tierfiguren (Hausnummer 18) und eine 2009 geschaffene Metallplatte mit dem Titel »Die Schöne« an der Kreuzung Mitterhoferstraße.

Auf seiner Website schreibt Klaus Behr: »Die Entwicklung meiner Arbeiten beruht auf der vitalen Gegensätzlichkeit und der Dynamik von Masse und Leere, Innen- und Außenvolumen, positiven und negativen Formen.«

Klaus Behr: Gorilla, Nilpferd (Fotos: Juli 2025)

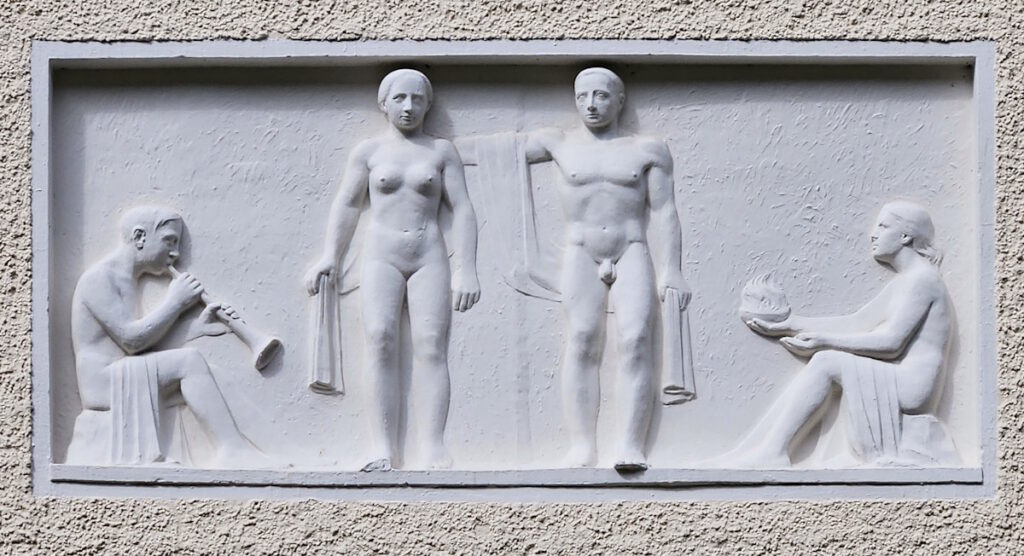

Fassadenschmuck

Reliefs mit Musik spielenden und tanzenden Figuren schmücken die Fassaden der benachbarten Wohnhäuser Schäufeleinstraße 33 und 35.

Siglstraße

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) mussten die Münchner 1632 wegen ausstehender Zahlungen an den schwedischen König Gustav II. Adolf 42 Geiseln stellen. Unter ihnen war der Franziskaner Franz Sigl (um 1600 – 1679), nach dem die Siglstraße in Laim 1928 benannt wurde.

Nach einem Entwurf des Architekten Sep Ruf* (1908 – 1982) wurde 1952/53 die Kirche »Zu den heiligen zwölf Aposteln« zwischen der Siglstraße und der Schrobenhausener Straße errichtet. Leider fanden wir sie verschlossen vor. Das Konterrelief an der Außenwand stammt vom Bildhauer Karl Knappe** (1884 – 1970).

*) Mehr zu Sep Ruf im Album über Architekten

**) Mehr zu Karl Knappe im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Wer die Pfingststele auf dem Vorplatz der Kirche »Zu den heiligen zwölf Aposteln« geschaffen hat ist ebenso unbekannt wie der Künstler bzw. die Künstlerin, der das Wandgemälde am benachbarten katholischen Kindergarten »Zu den heiligen zwölf Aposteln« zu verdanken ist. Das Pfarramt (im Juli 2025 befragt) weiß darüber auch nichts.

Kirche »Zu den heiligen zwölf Aposteln«: Kunst auf dem Vorplatz (Fotos: Juli 2025)

Stegener Weg

Der parallel zur Ammerseestraße verlaufende Stegener Weg in Laim wurde 1972 nach einem Ortsteil der Gemeinde Inning am Ammersee benannt.

Im Mai 2024 begannen die Bauarbeiten für die 8,4 Kilometer lange Tram-Westtangente von der Aidenbachstraße zum Romanplatz, die 2029/30 in Betrieb genommen werden soll. Seither befindet sich das 2019 von Martin Blumöhr bunt bemalte Pumpenhaus der Autobahnmeisterei (A96) am Stegener Weg hinter einem Zaun der Großbaustelle entlang der Fürstenrieder Straße.

Stöberlstraße

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) mussten die Münchner 1632 wegen ausstehender Zahlungen an den schwedischen König Gustav II. Adolf 42 Geiseln stellen. Unter ihnen war Johann Stöberl, an den seit 1901 die Stöberlstraße erinnert.

An den südlichen Stirnseiten der Wohnblocks entlang der Stöberlstraße fallen zwei Reliefs auf. Bei Hausnummer 94 müsste man auf eine Leiter steigen, um das Bild über einem Umspannhäuschen ganz zu sehen, aber bei Hausnummer 93 hat man freie Sicht.

Von-der-Pfordten-Straße

Die Von-der-Pfordten-Straße in Laim erinnert seit 1901 an Ludwig Freiherr von der Pfordten (1811 – 1880). Der Jurist wurde 1848 in Sachsen Minister und nach dem Ende der sächsischen Märzregierung im Jahr darauf in Bayern, wo er von 1849 bis 1859 und von 1864 bis 1866 als Vorsitzender des Ministerrats amtierte.

1939/40 wurde ein Wohngebäude-Komplex entlang der Von-der-Pfordten-Straße errichtet. Über den Hauseingängen sind kleine Reliefs mit verschiedenen Motiven zu sehen, und an den Hausecken bei der Valpichlerstraße im Norden und der Gotthardstraße im Süden befinden sich zwei Hausfiguren: ein Arbeiter mit Vorschlaghammer und eine Landarbeiterin mit Sichel.

Nach Plänen des Architekten Peter Buddeberg (1927 – 2011) entstand 1966 an der Von-der-Pfordten-Straße 59 eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche, die 2011 von »Aichner Kazzer Architekten« saniert wurde und sich »Laimer Jugendzentrum mit AbenteuerSpielPlatz« nennt.

Gerhard Laub und Norbert Winkler haben 2024 auf eigene Kosten einen unentgeltlich ausgelegten »Kunstführer München Laim« mit »drei Touren durch unseren Stadtbezirk« herausgebracht, der auch im Lesesaal der Monacensia verfügbar ist.