München: Bayerische Staatsbibliothek

Bibliothek und Gebäude

Die Bayerische Staatsbibliothek, die zentrale Universal- und Landesbibliothek des Freistaats, ist die größte Forschungsbibliothek Deutschlands und verfügt nicht nur über eine umfangreiche Sammlung von Inkunabeln, sondern auch eine der bedeutendsten Handschriftensammlungen der Welt.

Herzog Albrecht V. erwarb 1558 die Bibliothek des im Jahr zuvor gestorbenen Gelehrten Johann Albrecht Widmanstetter, eine der bedeutendsten Bibliotheken in Europa, und gründete damit die Hofbibliothek im → Alten Hof, den Nukleus der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek in München. Dafür errichtete der Architekt Friedrich von Gärtner* 1832 bis 1843 den 152 Meter langen, 78 Meter tiefen Blankziegelbau in der Ludwigstraße im Stil italienischer Palazzi bzw. der florentinischen Frührenaissance.

Die Architekten Hans Döllgast* und Sep Ruf* leiteten den Wiederaufbau nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner, Hans Döllgast und Sep Ruf im Album über Architekten

Die vier Steinfiguren antiker Persönlichkeiten an der Freitreppe vor dem Portal der Bayerischen Staatsbibliothek in der Ludwigstraße – die »vier heiligen Dreikönige« – symbolisieren die Vielfalt der wissenschaftlichen Literatur in der Staatsbibliothek. Es sind (von links nach rechts): der Historiker Thukydides, der Dichter Homer, der Philosoph Aristoteles und der Arzt Hippokrates. Ludwig Schwanthaler* (1802 – 1848) entwarf die Marmorskulpturen; ausgeführt wurden sie 1839 von den Bildhauern Ernst Mayer (1796 – 1844) und Francesco Sanguinetti (1800 – 1870). Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte man die beschädigten Figuren in München durch Kopien. Die Originale befinden sich seit 1964 im Garten der Grundschule in Bernau am Chiemsee.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Dem von Friedrich von Gärtner gestalteten zentralen Treppenhaus in der Bayerischen Staatsbibliothek, das dem König vorbehalten blieb, ähnelt das von Leo von Klenze 1839 bis 1852 gebaute in der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg. Ließ Klenze sich dabei von der Arbeit seines Münchner Konkurrenten inspirieren? Im Zweiten Weltkrieg wurden auch die reich freskierten und ornamentierten Gewölbe des Treppenhauses der Staatsbibliothek zerstört. Beim Wiederaufbau verzichteten Hans Döllgast und Sep Ruf auf das Schmuckwerk.

Im Treppenhaus stehen seit 1844 zwei nach Modellen Ludwig von Schwanthalers angefertigte Weißmarmor-Statuen. Sie stellen Herzog Albrecht V. und König Ludwig I. dar.

»Farben Japans«

Die Ausstellung

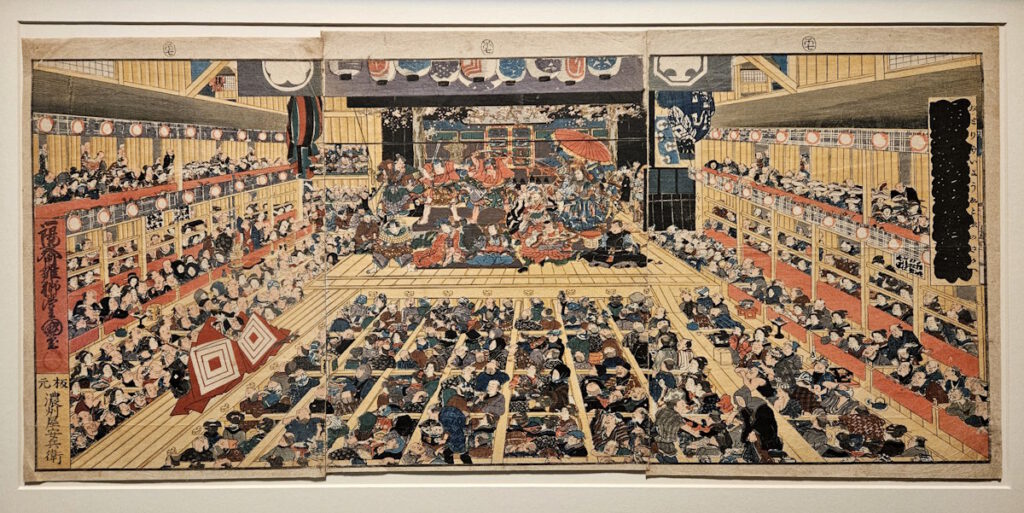

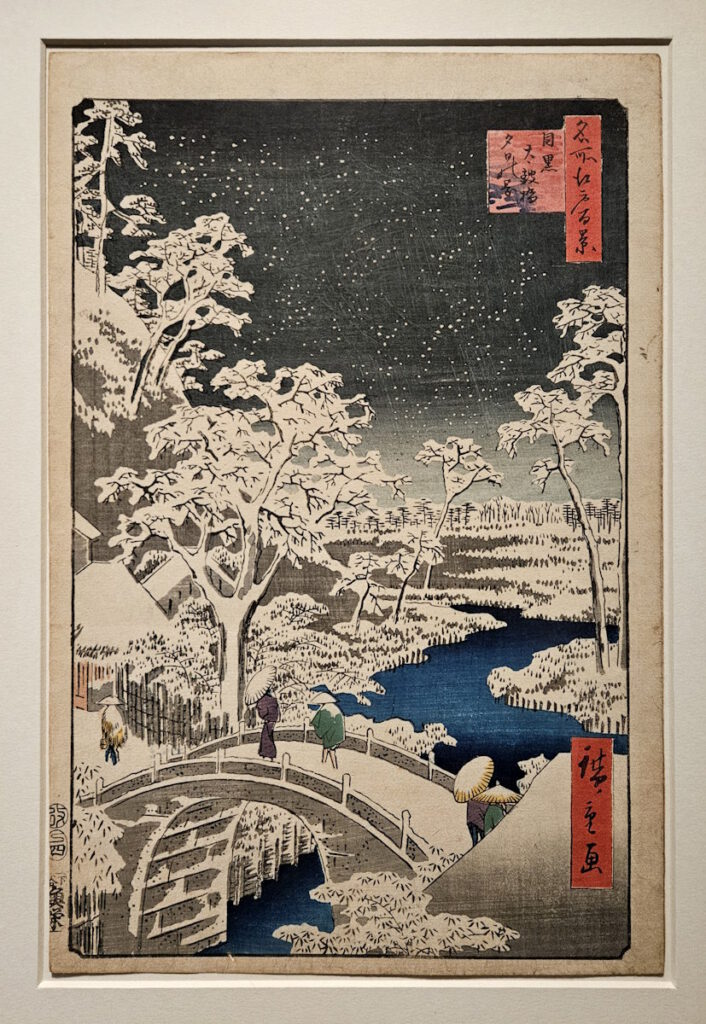

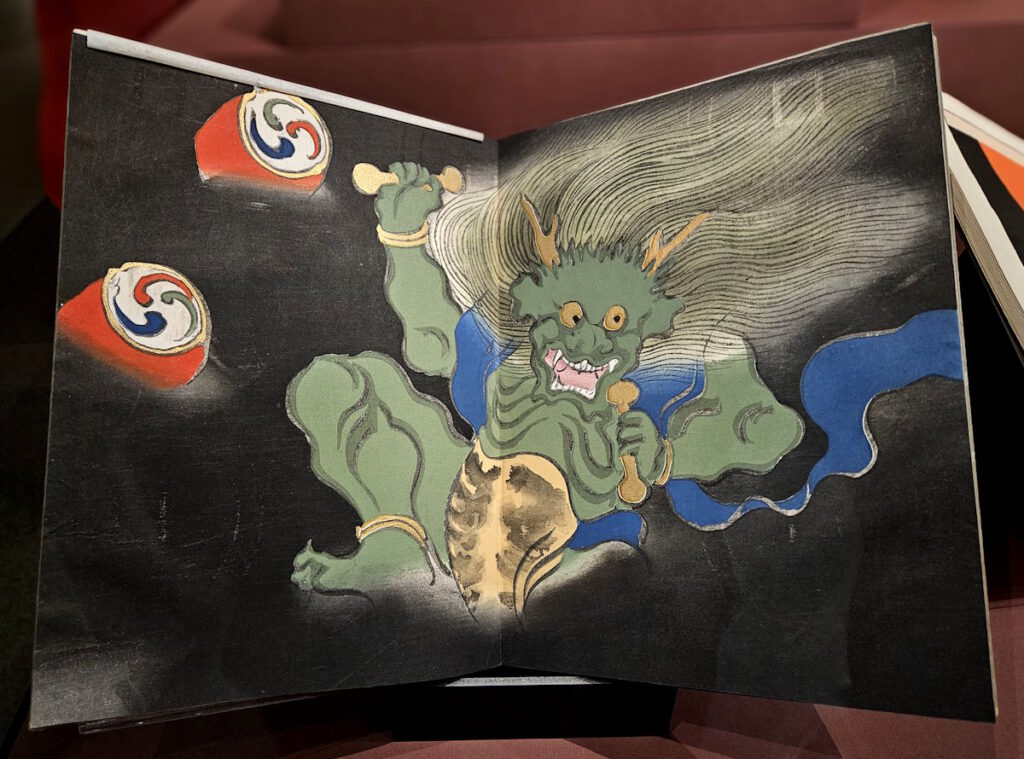

Vom 27. März bis 6. Juli 2025 präsentierte die Bayerische Staatsbibliothek in München unter dem Titel »Farben Japans« mehr als 130 Exponate aus der Japan-Sammlung des Hauses, die 90.000 gedruckte Bände, 100 Handschriften und 1000 Einblattdrucke umfasst. Zu sehen waren japanische Holzschnitte aus drei Jahrhunderten, von den Anfängen des Mehrfarbendrucks Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu den sog. Neuen Drucken des 20. Jahrhunderts.

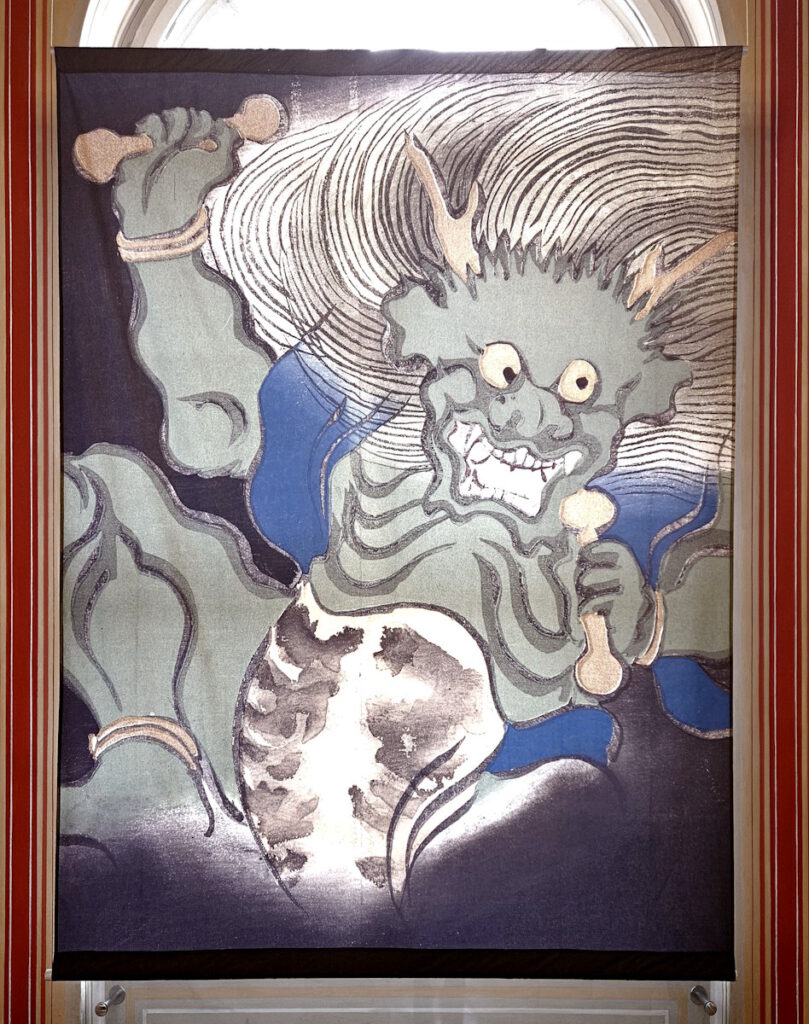

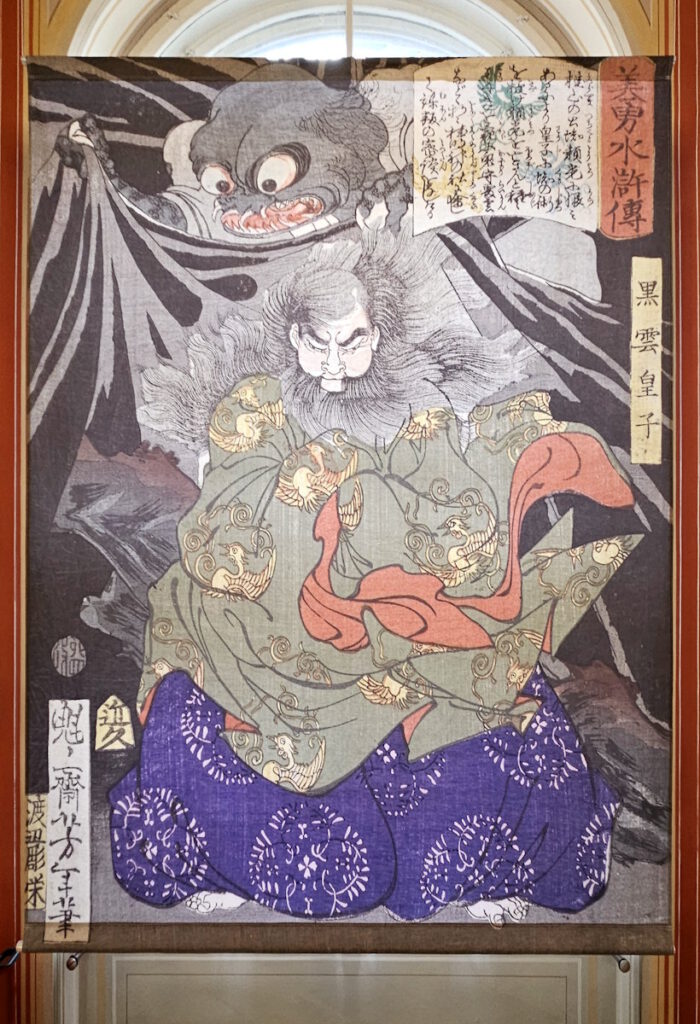

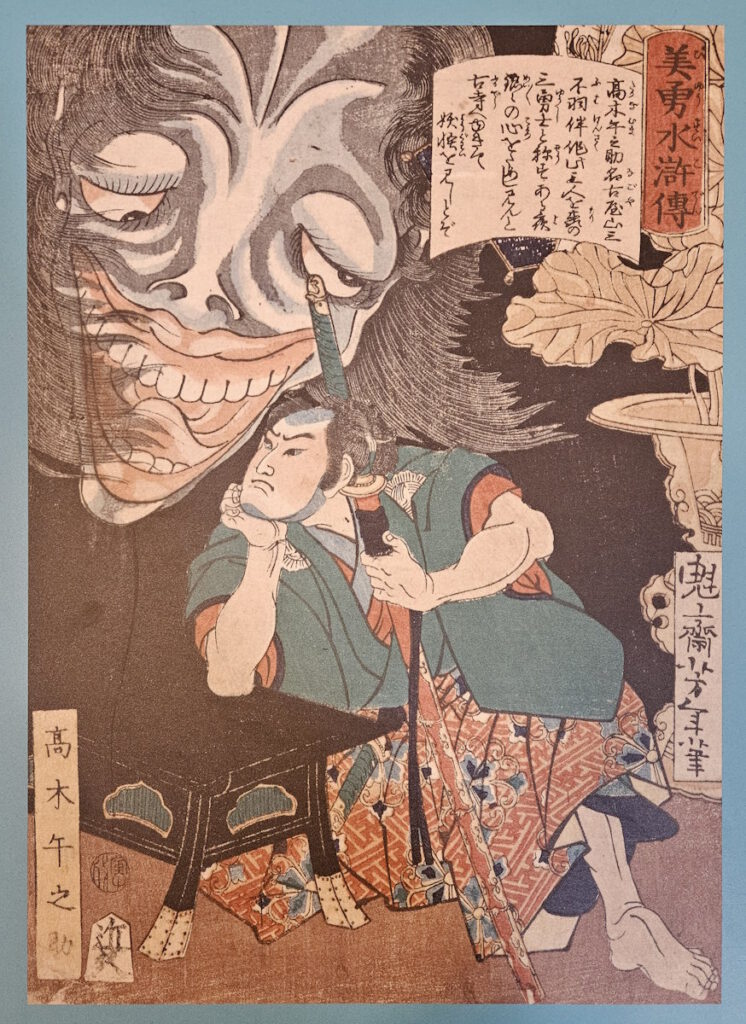

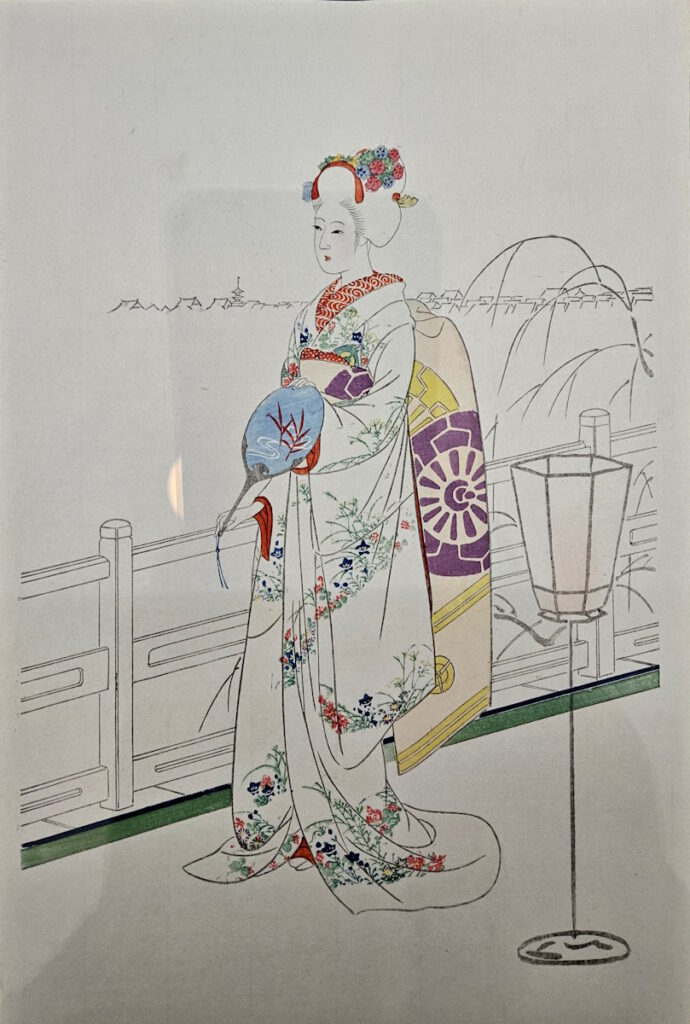

»Farben Japans« im Treppenhaus

Im Treppenhaus der Staatsbibliothek sind Kopien von japanischen Holzschnitten ausgestellt.

Japanische Farbholzschnitte

Im 18. Jahrhundert begann sich in Japan eine besondere Technik der Druckgrafik zu entwickeln (Ukiyo-e). Beim klassischen japanischen Farbholzschnitt wird auf Perspektive ebenso verzichtet wie auf Licht- und Schatteneffekte. Vorläufer in Schwarz-Weiß kennen wir aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ab 1740 wurde mit drei Farben gedruckt, und zwei, drei Jahrzehnte später setzte sich der Vielfarbendruck mit beispielsweise acht Platten durch.

Nach getuschten Entwürfen eines Künstlers fertigen Holzschneider zunächst die Druckplatte für die Konturen an. Der Künstler markiert dann auf dem Konturenblock Farbflächen, und Holzschneider stellen die entsprechenden Platten für die Druckfolge her. Damit wird eine Farbe nach der anderen gedruckt – wobei die Passmarken der Druckplatten exakt übereinstimmen müssen. Finanziert und koordiniert wird das alles von einem Verleger, der dann auch für den Absatz der Farbholzschnitte zu sorgen hat.

Philipp Franz von Siebold (1796 – 1866), ein bayrischer Arzt, Ethnologe und Botaniker, brachte von einem jahrelangen Forschungsaufenthalt in Japan (1823 – 1829) eine Sammlung von Farbholzschnitten mit. In der breiten Öffentlichkeit fand diese Kunst wenig Beachtung, aber der Einfluss beispielsweise auf Vincent van Gogh (1853 – 1890) ist unübersehbar (»Sorrow«, 1882). Tatsächlich sammelte der niederländische Künstler japanische Holzschnitte und organisierte 1887 eine Ausstellung.

»Farben Japans« in den Schatzkammern

Originale von Farbholzschnitten aus der Japan-Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek werden in drei sog. Schatzkammern präsentiert.

Hosoda Eishi (1756 – 1829): Hanazuma, Sakura und Nihoi aus dem Etablissement Hyōgoya, um 1790

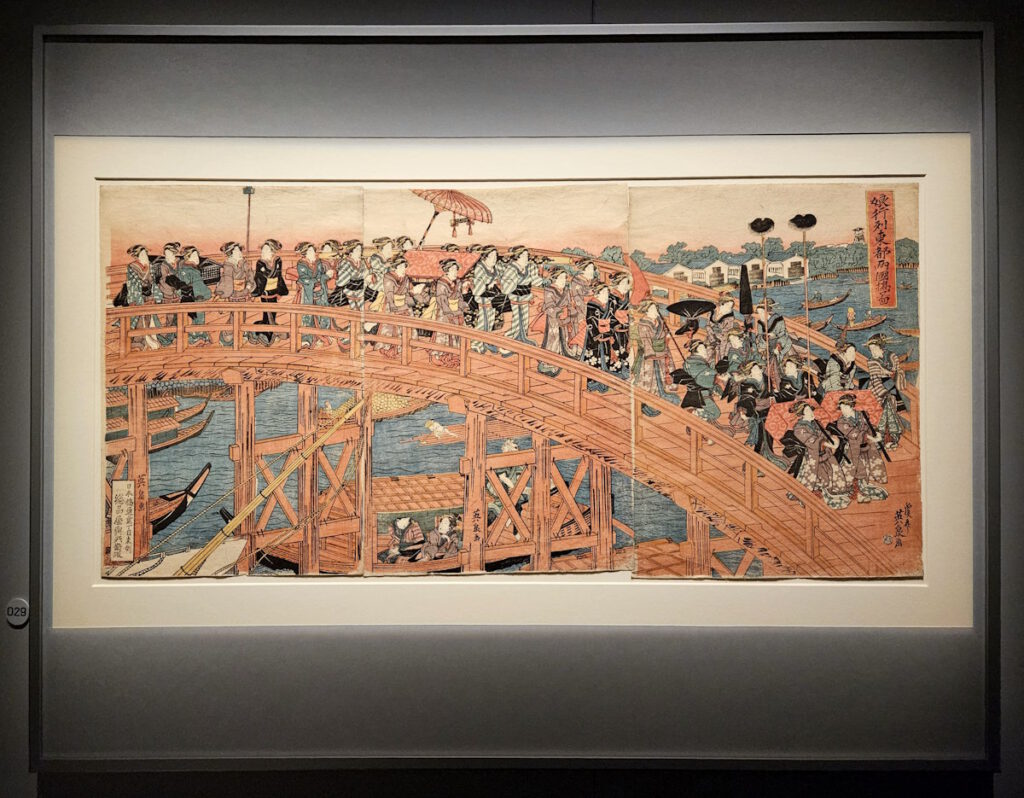

Kitagawa Utamaro (um 1753 – 1806): Flanieren, Triptychon, um 1799

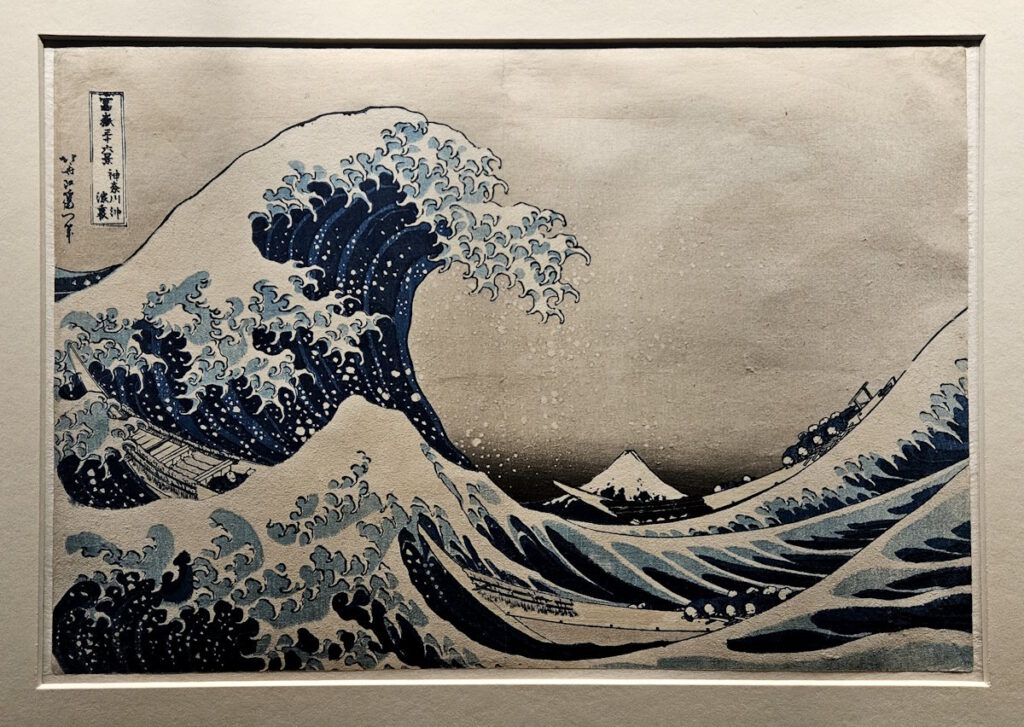

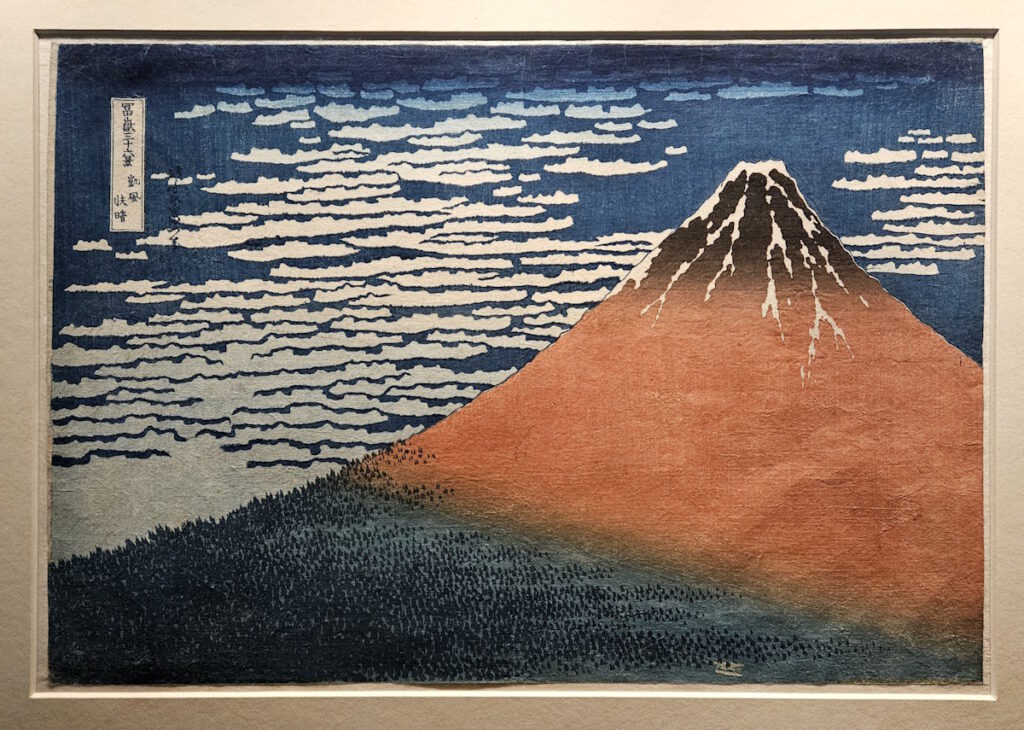

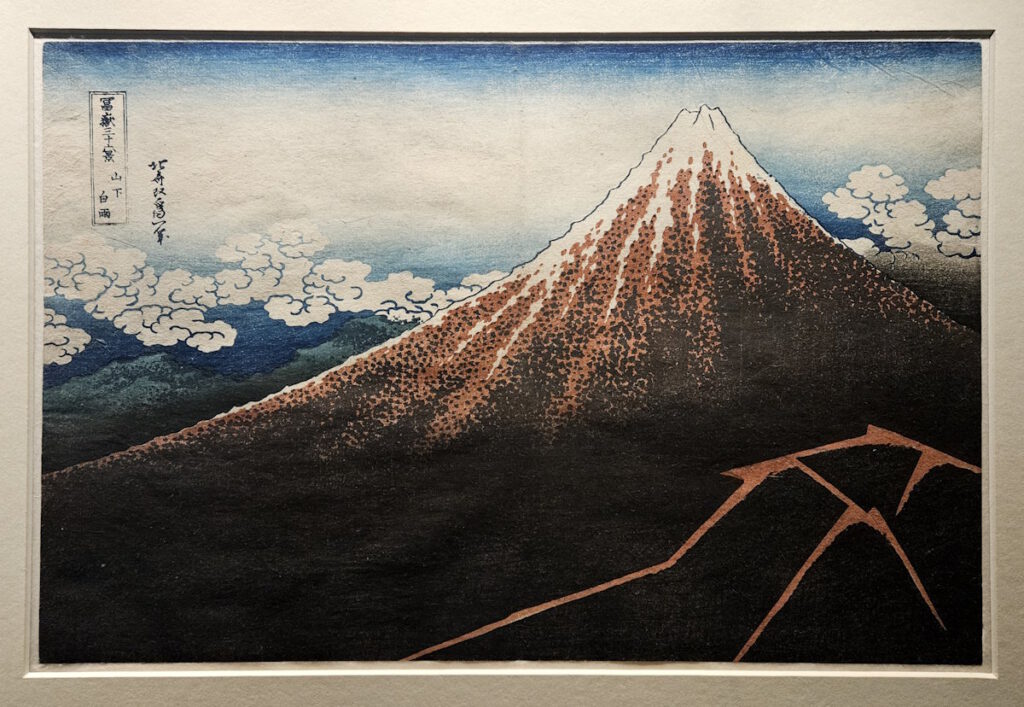

Katsushika Hokusai (1760 – 1849) gilt als einer der weltweit berühmtesten japanischen Maler. Er schuf Zeichnungen und Buchillustrationen, mehr als 1000 Gemälde und 3000 Farbdrucke, darunter die »36 Ansichten des Berges Fuji«. Drei der 46 (!) von Katsushika Hokusai 1830 bis 1832 gestalteten Farbholzschnitte dieser Serie gehören seit 2022/23 zur Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek in München und werden bei der Ausstellung »Farben Japans« präsentiert: »Große Welle«, »Roter Fuji« und »Sommergewitter am Fuße des Berges«.

Utagawa Kuniyoshi (1797 – 1861): Der Geist Asakura Tōgo, 1851; Die Kurtiane Toyooka aus dem Etablissement Okamotoya, 1830-40

Toyohara Kunichika (1835 – 1900): Nakamura Shikan als Daizen, 1883

Yamamoto Shōun (1870 – 1965): Winterpäonie, 1909

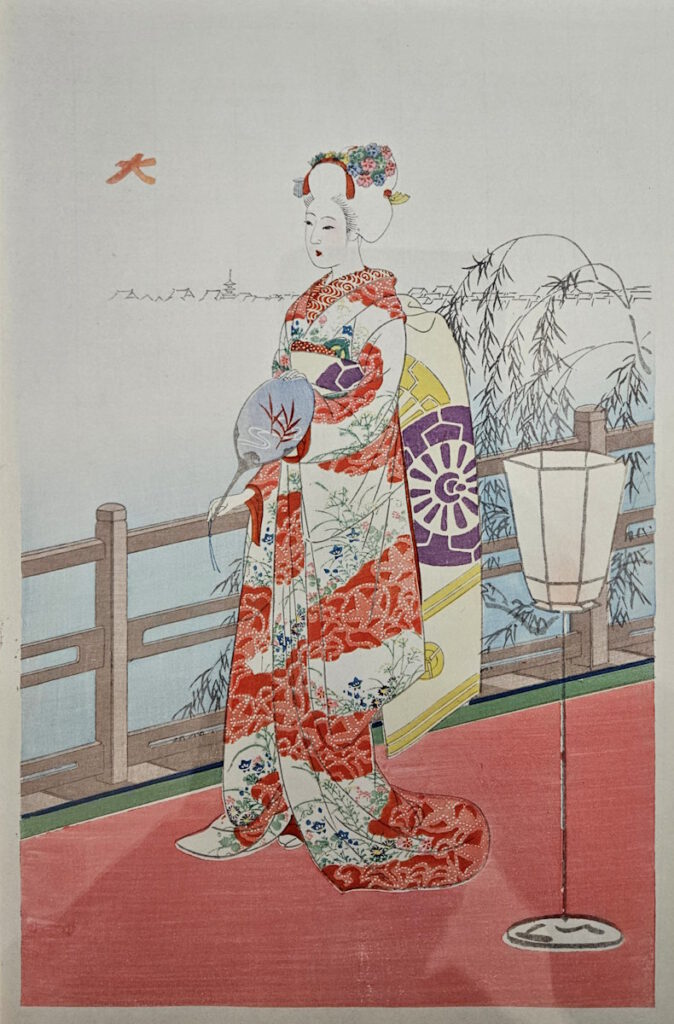

Shima Seien (1892 – 1970): Yūgiri, 1923

Hashiguchi Goyō (1881 – 1921): Frau im Sommerkimono, 1920

Herr Nakamura Kichiemon als Fürst Ichijō Ōkura, 1954

Mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Staatsbibliothek