In Grünanlagen, auf Plätzen und anderswo in München plätschern etwa 700 Brunnen. Viele wurden von angesehenen Bildhauern geschaffen und stehen unter Denkmalschutz. Für 186 Brunnen ist die Stadt München zuständig. 18 davon sprudeln ganzjährig, die anderen werden in der Frostperiode durch Fichtenholz-Verschalungen geschützt. Diese zu lagern, anzubringen und wieder abzubauen ist eine beachtliche logistische Aufgabe.

Peterson Arwed

Marienbrunnen

Der Künstler Peterson Arwed schuf 1921/22 die Figur für den Marienbrunnen am Pasinger Marienplatz. Einige Zeit fehlte der Brunnen wegen eines Umbaus am Marienplatz in Pasing, aber seit Juni 2024 steht er wieder gegenüber der → Pasinger Mariensäule.

(Foto: Februar 2025)

Alfred Aschauer

Alfred Aschauer (1931 – 2013) begann 1952 an der Münchner Kunstakademie zu studieren, wechselte im Jahr darauf zur Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und schloss das um eine Ausbildung in der Technik des Bronzegusses im Wachsausschmelzverfahren ergänzte Studium 1959 ab. 1960 bis 1964 betrieb er in Berchtesgaden eine Metall-Gießerei. Dann wurde Alfred Aschauer Assistent von Fritz Koenig* an der → Technischen Universität München. Und ab 1973 arbeitete er als freischaffender Bildhauer in München.

*) Mehr über Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Brunnen auf dem Hohenzollernplatz

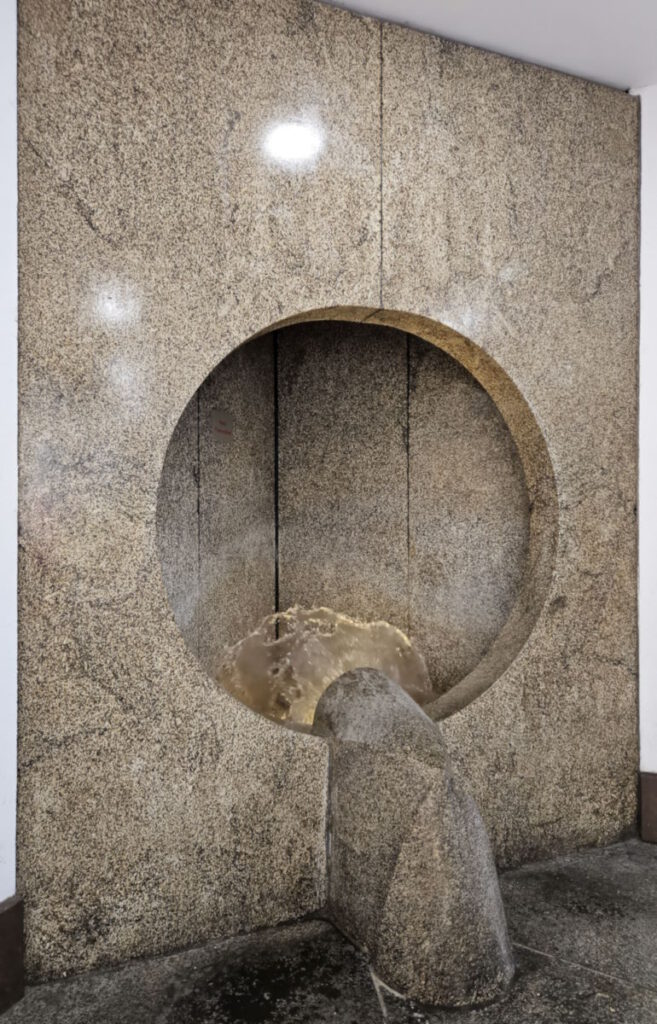

Ein 1980 von dem Bildhauer Alfred Aschauer geschaffener Brunnen aus Granit befindet sich im Zentrum des 1978 bis 1980 neu gestalteten Hohenzollernplatzes in Schwabing.

Klaus Backmund

Der Bildhauer Klaus Backmund (1929 ‒ 2020) studierte bei Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste München und in Paris. Von ihm stammen das → Denkmal »Korbinian mit dem Bären« in der Maxburgstraße, eine Bronzegruppe mit dem Titel → »Kommunikation« im Innenhof einer Wohnanlage in Bogenhausen und die → Brunnenfigur »Daniel in der Löwengrube« in der Maxvorstadt.

Gisela-Brunnen

Vor dem Verwaltungsgebäude der ARAG-Versicherung (vormals Gisela-Versicherung) am Prinzregentenplatz 9 steht seit 1978 der von Klaus Backmund gestaltete Gisela-Brunnen.

Klaus Behr

Klaus Behr (*1952) studierte 1976 bis 1982 an der Akademie der Bildenden Künste München und wurde Meisterschüler von Eduardo Paolozzi (1924 – 2005).

Der 2006 von Klaus Behr geschaffene Brunnen mit dem Titel »Das Gespräch« ist im Innenhof einer Wohnanlage in Nymphenburg mit der Adresse In den Kirschen 55 zu finden.

Von Klaus Behr gibt es in München auch noch andere Kunstwerke im öffentllichen Raum, zum Beispiel → »Kopf schauend« in Schwabing und → »Die Schöne« in Laim.

Joachim Berthold

Joachim Berthold (1917 – 1990), der Sohn einer Malerin und eines Goldschmieds, begann sein Kunststudium in Köln und schloss es als Meisterschüler von Joseph Wackerle an der → Akademie der Bildenden Künste München ab. (Von Joachim Berthold stammt auch → »Der Schauende« in Obersendling.)

Bierbrunnen

Vor dem »Brauerhaus« des 1880 in München gegründeten Bayerischen Brauerbunds am Oskar-von-Miller-Ring 1 steht seit 1958 ein von Joachim Berthold gestaltetes Bronzebecken: der »Bierbrunnen« mit der Inschrift »Hopfen und Malz Gott erhalt’s«.

Eduard Beyrer

In einem Innenhof der → Ludwig-Maximilians-Universität steht seit 1915 ein »Eulenbrunnen« des Künstlers Eduard Beyrer (1866 – 1934).

Bernhard Bleeker

Bernhard Bleeker (1881 – 1968) kam 1899 nach München, arbeitete hier vorübergehend als Steinmetz und studierte dann bei Wilhelm von Rümann an der → Akademie der Bildenden Künste. 1903 wurde er dessen Assistent. 1919 begann Bernhard Bleeker an der Akademie zu lehren, und 1922 erhielt er eine ordentliche Professur für Bildhauerei. Von Bernhard Bleeker stammen die → Statue »Reichtum« im Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe, der → »Rossebändiger« in der Arcisstraße und das → Kavalleriedenkmal in der Schönfeldstraße, beides in der Maxvorstadt.

Kronprinz-Rupprecht-Brunnen

Rupprecht von Bayern (1869 – 1955) war der letzte bayrische Kronprinz. Der Bildhauer Bernhard Bleeker schuf 1961 den Kronprinz-Rupprecht-Brunnen, der noch im selben Jahr östlich der Residenz aufgestellt wurde: Justitia hält eine Waage in der rechten und Pallas Athene in der linken Hand.

August Blössner

1908 begann gegenüber der damaligen Justizvollzugsanstalt Neudeck (1904 – 2009) in der Au ein Brunnen am Auer Mühlbach zu plätschern. Der Münchner Architekt und Stadtbaurat August Blössner (1875 – 1960) soll ihn entworfen haben.

Roland von Bohr

Der Österreicher Roland von Bohr (1899‒ 1982) studierte in Wien und bei Joseph Wackerle in München.

Kundschafter-Brunnen

Der alte Brunnen auf dem Platz zwischen der Stephanuskirche und dem Pfarrhaus in Neuhausen wurde 1944 durch eine Bombe zerstört. 1963 gestaltete der Roland von Bohr einen neuen mit einem Becken aus Brannenburger Nagelfluh und einer von Agostino Zuppa in München gegossenen Bronzeplastik: Zwei von Moses ausgesandte Kundschafter, die mit einer riesigen Weintraube aus dem Gelobten Land zurückkehren.

Alexander von Branca

Alexander Freiherr von Branca (1919 – 2011) studierte Architektur zunächst an der → Technischen Hochschule München, dann an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. 1951 eröffnete er ein eigenes Architekturbüro in München, und von 1972 bis 1988 engagierte er sich als Heimatpfleger von München für Kunst, Kultur und Denkmalschutz. Alexander von Branca gestaltete beispielsweise die U-Bahnhöfe Marienplatz, Theresienwiese und Prinzregentenplatz, die → Neue Pinakothek, Schulen und Kirchen.

Kaskadenbrunnen

Vor dem Gebäudekomplex in der Thomas-Dehler-Straße 3 in Neuperlach, der seit 2007 von der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd genutzt wird, legte man 1974 einen Kaskadenbrunnen nach Plänen des Architekten Alexander von Branca an.

Georg Brenninger

Georg Brenninger (1909 – 1988) absolvierte eine Ausbildung zum Maurer, bevor er die Gewerbeschule in München besuchte und 1930 beim Architekten Theodor Fischer an der → Technischen Hochschule München zu studieren begann. 1932 wechselte er zum Bildhauer Hermann Hahn* an die → Akademie der Bildenden Künste München. 1947/48 lehrte Georg Brenninger als außerordentlichen Professor an der Technische Hochschule. Einen Lehrstuhl für Plastik erhielt er 1961 an der → Münchner Kunstakademie, wo er 1966 als Vizepräsident und 1968/69 als Präsident amtierte. Von Georg Brenninger stammen beispielsweise auch die beiden Kunstwerke → »Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend« in der Seidlstraße.

*) Mehr zu Hermann Hahn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Felsenbrunnen«

Vor dem Bürogebäude der Munich Re in der Königinstraße 38 stehen ein 1963 von Georg Brenninger gestalteter »Kristall-« oder »Felsenbrunnen« aus Aluminium und die → Plastik »Konkav gerundet«, die 1973 von dem Maler, Bildhauer und Architekten Rupprecht Geiger* (1908 – 2009) geschaffen wurde.

*) Mehr zu Rupprecht Geiger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Gräf-Brunnen

Seit 1986 plätschert ein von Georg Brenninger gestalteter Taubenbrunnen an der Ecke Rümelin-/Mauerkircherstraße in Oberföhring. Nach dem Stifter Friedrich Gräf heißt der Brunnen auch Gräf-Brunnen.

Friedrich Delcroix

Roecklbrunnen

1839 gründete der Handschuhmacher Jakob Roeckl ein Unternehmen, das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im Dreimühlenviertel der Isarvorstadt eine Fabrik nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* errichten ließ (»Roeckl-Schloss«). Und Heinrich Roeckl stiftete 1908 einen von dem Künstler Friedrich Delcroix (1864 – 1918) entworfenen Jugendstil-Brunnen. Der Roecklbrunnen auf dem Roecklplatz wurde 2009 restauriert.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Elmar Dietz

Elmar Dietz* (1902 ‒ 1996) studierte beim Bildhauer Hermann Hahn* an der → Akademie der Bildenden Künste München. Von 1937 bis 1947 war er mit der Schriftstellerin Gertrud Fussenegger verheiratet. Eine der drei Töchter des Ehepaars, die Künstlerin → Ricarda Dietz, war an der Gestaltung von sechs U-Bahnhöfen in München maßgeblich beteiligt.

*) Mehr zu Elmar Dietz und Hermann Hahn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Wassermann und Nymphen

1934 schuf Elmar Dietz den Nymphenbrunnen am Gollierplatz auf der Schwanthalerhöhe.

Elmar Dietz gestaltete 1967 einen weiteren Brunnen mit Neptun und drei Nereiden an einem namenlosen Platz Ecke Sauerbruch- / Marchioninistraße in Großhadern.

1964 entwarf Elmar Dietz das ringförmige Bronzerelief mit Wassermann, Nereiden und Delfinköpfen, das die von Franz Jaud (1945 – 2020) geschaffene Brunnensäule an der Kraepelinstraße 18 in Schwabing schmückt.

Lothar Dietz

Lothar Dietz (1896 – 1976), der ältere Bruder von Elmar Dietz*, studierte nach dem Besuch der Gewerbeschule an der Münchner Kunstakademie, wo Hermann Hahn* und Erwin Kurz* zu seinen Lehrern zählten. Dann arbeitete er als freischaffender Künstler und leitete zeitweise eine eigene Bildhauerschule in München, in der sich zum Beispiel Claus Nageler* ausbilden ließ.

Von Lothar Dietz stammen auch der → Artur-Kutscher-Brunnen in Schwabing, die → Brunnenfigur »Junges Leben. Knabe mit Füllen« auf dem → Luise-Kiesselbach-Platz im Stadtbezirk Sendling-Westpark und die → Bronzeplastik eines Fußball spielenden Knaben im zu Bogenhausen gehörenden Stadtteil Denning.

*) Mehr zu Elmar Dietz, Hermann Hahn, Erwin Kurz und Claus Nageler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Schlangenbrunnen

1958 wurde vor der Bibliothek der Tierärztlichen Fakultät der → Ludwigs-Maximilians-Universität in der Königinstraße 12 ein von Lothar Dietz gestalteter und von Hans Mayr in Bronze gegossener Schlangenbrunnen enthüllt. Die den Äskulapstab umwindende Schlange ist das Symbol der Medizin. Die Fakultät wird allerdings 2026 nach Oberschleißheim umziehen, und in der Königinstraße ist dann der Neubau eines Physik-Campus der LMU geplant.

Heinrich Düll und Georg Pezold

Heinrich Düll (1867 ‒ 1956) und Georg Pezold (1865 ‒ 1943) lernten sich Mitte der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts an der Kunstgewerbeschule in München kennen und wurden enge Freunde. Beide studierten 1887 bis 1892 Architektur und Bildhauerei an der Kunstakademie. Ab 1894 bildeten die Freunde eine Ateliergemeinschaft in der Möhlstraße in Bogenhausen. Sie arbeiteten nicht nur beim Wolfsbrunnen am Kosttor zusammen, sondern zum Beispiel auch beim → Friedensengel (1899), bei der → Quellennymphe (1907) im Bavariapark, beim → »Aufsteigenden Pferd mit Reiter« (1910) vor dem Ballin-Haus und beim → Obelisk im Luitpoldpark (1910/11).

Mehr über Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St.-Georgi-Brunnen

1901 gestalteten Heinrich Düll und Georg Pezold einen St.-Georgi-Brunnen, der damals im Garten der 1899/1900 nach Plänen der Architekten Paul Pfann (1860 – 1919) und Günther Blumentritt (1859 – 1941) errichteten neubarocken Betz’schen Gastwirtschaft aufgestellt wurde. 1918 zogen die vier Jahre zuvor in Bogenhausen gegründeten TOGAL-Werke in das Areal, und die Gaststätte ließen sie 1921 zum Verwaltungsgebäude umbauen. Mit Ausnahme des denkmalgeschützten Bauwerks riss man das TOGAL-Werk 2012 ab, um Platz für den modernen Komplex »Lagot« (Anagramm von Togal) zu schaffen. Davor, an der Ismaninger Straße 105, ist der St.-Georgi-Brunnen zu finden.

Wolfsbrunnen

Den Wolfsbrunnen (auch: Rotkäppchenbrunnen) Am Kosttor gestalteten die Jugendstil-Bildhauer Heinrich Düll und Georg Pezold 1904 im Auftrag des Ehepaars Adolf und Apollonia Wolf. Gegossen wurde die Figur von Cosmas Leyrer. Das Becken besteht aus Granit und Teuchtlinger Marmor.

Wolfsbrunnen Am Kosttor (Fotos: April 2025 / Mai 2023)

Hubert Elsässer

Hubert Elsässer (1934 ‒ 2009) studierte 1955 bis 1961 an der Akademie der Bildenden Künste München und war dort Meisterschüler von Josef Henselmann. 1962/63 setzte er sein Studium an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris fort und 1964/65 als Stipendiat an der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. Ab 1968 lebte der Bildhauer in Gröbenzell bei München.

Zwischen dem → »Schweinchenbau« der LMU und dem Studierendenwerk in der Leopoldstraße 13 befindet sich eine kleine Sitzecke mit der 1990 von Hubert Elsässer gestalteten Bronzefigur eines Fauns (Kunst im öffentlichen Raum). Neben Skulpturen und Brunnen übernahm er auch viele Aufträge von Kirchen.

»Myrtenbrunnen«

1983 gestaltete der Bildhauer Hubert Elsässer den Myrtenbrunnen in der Schützenstraße.

Emil Epple

Emil Epple (1877 – 1948) kam 1896 nach München und studierte bei Wilhelm von Rümann an der → Akademie der Bildenden Künste. Von 1899 bis 1907 lebte er in Rom, dann kehrte er nach München zurück. Den Ersten Weltkrieg überlebte er als gebrochener Mann, der ein Jahr lang wegen Lähmungen in den Armen nicht als Bildhauer arbeiten konnte. 1937 verließ er Deutschland für immer und zog endgültig in seine Heimat, die Niederlande.

Brunnen »Mutter mit Kindern«

1931 gestaltete Emil Epple den Brunnen »Mutter mit Kindern«, der seither an der Ecke Reindl-/Saherrstraße in der → Siedlung Neufriedenheim in Laim zu finden ist.

Emil Epple: Brunnen »Mutter mit Kindern« (Fotos: Juni 2025)

Josef Erber

Josef Erber (1904 – 2000) studierte nach einer Ausbildung zum Steinmetz an der Münchner Kunstakademie. 1934 wurde Josef Flossmann* sein Schwiegervater.

*) Mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Franziskus-Brunnen

1911 schuf der Bildhauer Hubert Netzer einen neubarocken Jonasbrunnen für den Josephsplatz in der Maxvorstadt. Der wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf das Becken aus Muschelkalk zerstört. Darüber sitzt seit 1961 die von Josef Erber gestaltete Franziskus-Figur aus Muschelkalk. (1953 hatte er bereits einen Brunnen zu Ehren des Münchner Volkssängers und -schauspielers → Weiß Ferdl auf dem → Viktualienmarkt modelliert.)

Josef Erber: Franziskus-Brunnen (Fotos: September 2024)

1968 schuf der Bildhauer Josef Erber den Brunnen vor dem Wohngebäude des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie (Kraepelinstraße 12).

August Erlacher

Utabrunnen

Nach Entwürfen des Künstlers August Erlacher (1873 – 1956) baute Sebastian Neumair 1905/06 einen 14 Meter tiefen Brunnen, der 1914 in einem Areal aufgestellt wurde, das gerade erst den Namen Waldtrudering erhalten hatte. Einer Legende zufolge erinnert der Brunnen an der Ecke Tangastraße / Waldtruderinger Straße an die bayrische Prinzessin Uta, eine Tochter des Agilolfinger-Herzogs Theodo I. und dessen Ehefrau Gleisnod de Friuli. Die Familie lebte im 7. Jahrhundert in Regensburg. Als Uta schwanger wurde, vertraute sie sich dem → Bischof Emmeram an, und der nahm die Schuld auf sich. Ihr Bruder Lantpert ermordete ihn deshalb, und Uta wurde aus Regensburg verbannt. Aus Reue soll sie in Trudering zur Wohltäterin geworden sein. Einer anderen Darstellung zufolge lebte Uta im 11. Jahrhundert in Rott am Inn und schenkte das ihr gehörende Ackerland in Trudering der Kirche.

Max Faller

Max Faller (1927 – 2012) studierte 1947 bis 1954 an der → Akademie der Bildenden Künste München und wurde dort Meisterschüler von Josef Henselmann.

Dante-Brunnen

Im Gartenhof des von der Ludwig-Maximilians-Universität genutzten Gebäudes in der Veterinärstraße 1 (früher: Fritz-Beck-Studentenhaus) wurde im Mai 1965 der vom Bildhauer Max Faller gestaltete Dante-Brunnen mit Figuren aus »La Divina Commedia« enthüllt.

Heinrich Faltermeier

Heinrich Faltermeier (1909 – 1999) studierte nach einer Ausbildung zum Goldschmied 1936 bis 1943 an der → Akademie der Bildenden Künste München, wo Joseph Wackerle zu seinen Lehrern gehörte. Als Bildhauer arbeitete er mit Holz, Bronze und Marmor. Ihm wird der Fischerbuberl-Brunnen zugeschrieben, der auf der Grünfläche zwischen den Wohnblocks Alemannenstraße 8 bis 18 in Untergiesing-Harlaching zu finden ist.

Angelika Fazekas

Die Bildhauerin Angelika Fazekas(*1949) gestaltete 1981 ein Denkmal für Clemens Brentano in der Herzog-Wilhelm-Straße im Münchner Hackenviertel (→ »Gockel, Hinkel und Gackeleia«) und drei Jahre später im gleichen Stil einen Brunnen in Milbertshofen.

St.-Georgs-Brunnen

1984 wurde der von Angelika Fazekas gestaltete St.-Georgs-Brunnen auf dem Milbertshofener Platz enthüllt.

Jakob Wilhelm Fehrle

Jakob Wilhelm Fehrle (1884 ‒ 1974) studierte im Anschluss an eine Ausbildung zum Ziseleur ab 1903 an der Kunstakademie Berlin und wechselte 1905 an die → Akademie der Bildenden Künste München. Einige seiner Arbeiten sind in der Borstei zu finden, zum Beispiel »Der Morgen« und »Der Abend«.

»Das Urteil des Paris«

An der Kreuzung Hildebrandstraße / Bernhard-Borst-Straße in der Borstei plätschert der von Bernhard Borst entworfene und 1960 von Jakob Wilhelm Fehrle ausgeführte Brunnen »Das Urteil des Paris«.

Carl Fischer

Carl Fischer (1838 – 1891) musste sich die finanziellen Mittel für ein Studium erst erarbeiten. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung richtete er in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts ein Bildhauer-Atelier ein, in dem er schließlich mehr als zwei Dutzend Bildhauer beschäftigte. In München arbeitete er 1884 bis 1887 an der Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße. Auch die Büste am → Bürgermeister-Erhardt-Brunnen auf der Maximiliansbrücke ist von ihm.

Pan-Brunnen

1889 schuf Carl Fischer den Panbrunnen im Barockgarten des Schlosses Fürstenried (von dem es eine → Replik im Hof des Deutschen Theaters München gibt).

Im Innenhof steht seit der Eröffnung des Deutschen Theaters in der Schwanthalerstraße 13 ein damals (1896) von dem Bildhauer Carl Fischer im Einvernehmen mit den Architekten gestalteter Wandbrunnen mit einer Pan-Gruppe.

Theodor Fischer

Theodor Fischer (1862 – 1938) studierte 1880 bis 1885 Architektur an der Technischen Hochschule München. Friedrich Thiersch und dessen damaliger Assistent Carl Hocheder* gehörten zu seinen Lehrern. Nach Jahren in Berlin kam der Architekt erneut nach München und erarbeitete als leitender Mitarbeiter der kommunalen Bauverwaltung 1893 bis 1901 einen Generalbebauungsplan für die Stadt, der bis zum Zweiten Weltkrieg galt, auch wenn die vorgesehenen Hochhäuser nicht realisiert wurden. 1901 wechselte Theodor Fischer an die Technische Hochschule Stuttgart, aber 1908 wurde er als Professor für Baukunst von der Technischen Hochschule München berufen. 1928 ließ er sich emeritieren.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Reiherbrunnen

Der Architekt Theodor Fischer* entwarf 1897 den zwei Jahre später am Regerplatz aufgestellten Reiherbrunnen, und der Bildhauer Josef Flossmann** (1862 – 1914) gestaltete den von Adalbert Brandstetter in Bronze gegossenen Reiher, der einen Aal fängt. Der Baldachin besteht aus Kelheimer Muschelkalkstein.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

**) Mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Eine Säuberung bzw. Sanierung vor allem der Figuren des Reiherbrunnens wäre wohl an der Zeit.

Reiherbrunnen am Regerplatz (Fotos: Juni 2025)

Konstantin Frick

Konstantin Frick (1907 – 2001) studierte nach einer Steinmetz-Ausbildung an der → Akademie der Bildenden Künste München und übernahm 1929 den Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb seines Vaters Constantin Frick (1855 – 1929) in Giesing.

Spitzweg-Brunnen

Am Stephansplatz in der Isarvorstadt steht seit 1980 ein im Jahr davor vom Bildhauer und Steinmetz Konstantin Frick (1907 – 2001) gestalteter Brunnen, der dem Maler Carl Spitzweg (1808 – 1885) gewidmet ist.

Spitzwegbrunnen am Stephansplatz (Fotos: Mai 2025)

Schutzmantelmadonna-Brunnen

1983 gestaltete Konstantin Frick aus Kirchheimer Muschelkalk den Schutzmantelmadonna-Brunnen am → Mariahilfplatz, um einen im Zweiten Weltkrieg zerstörten klassizistischen Brunnen zu ersetzen.

Roland Friederichsen

Roland Friederichsen (1910 – 1992) begann 1929 ein Studium an der Breslauer Kunstakademie als Maler und Bildhauer. 1932 setzte er es an der → Akademie der Bildenden Künste in München fort und wurde Meisterschüler des Bildhauers Bernhard Bleeker.

Von Roland Friederichsen stammen auch weitere Kunstwerke im öffentlichen Raum wie zwei der vier Bronzefiguren in der Theatinerstraße, die Bronzeplastik »Auffliegender Vogel« und die beiden Bronze-Nashörner im Arabellapark.

»Jonas und der Wal«

In einem kleinen Hof zwischen der → Kirche St. Johann von Capistran in Bogenhausen und dem dazugehörigen Pfarrheim steht seit 1992 ein von Roland Friederichsen gestalteter Brunnen, der die biblische Geschichte veranschaulicht, in der Jonas zunächst vom Wal verschluckt und dann unverletzt ausgespien wurde.

Makoto Fujiwara

Makoto Fujiwara (1938 – 2019) studierte an der Kunstakademie in Kyōto, kam als Stipendiat nach Europa und arbeitete dann vor allem in Norwegen als Steinbildhauer.

»Guten-Tag-Brunnen«

Für die IGA83 bzw. den Westpark in München schuf Makoto Fujiwara 1983 den »Guten-Tag-Brunnen« aus teilweise poliertem schwarzen Labrador.

Georg Gardi

Der Bildhauer Georg Gardi schuf die Figur einer Schnitterin aus Naturstein für einen Brunnen, dessen Becken Simon Leibl 1939 baute. Zu finden ist der Schnitterinbrunnen in der Damaschkestraße 46 in Trudering.

Friedrich von Gärtner

Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) begann 1809 an der Münchner Kunstakademie zu studieren, wechselte 1812 nach Paris und schloss sein Studium 1814 ab. Danach hielt er sich einige Jahre lang zu Studienzwecken in Italien auf, bevor er 1819 als Professor der Baukunst an die Akademie der Bildenden Künste München berufen wurde. Parallel dazu leitete er die Porzellanmanufaktur Nymphenburg.

König Ludwig I. gab bei ihm nicht nur einen Entwurf für das Bibliotheks- und Archivgebäude (→ Bayerische Staatsbibliothek) in Auftrag, sondern auch den Bau der → Ludwigskirche und ließ Friedrich von Gärtner den nördlichen Teil der Prachtstraße (Ludwigstraße) planen. Der Monarch, der München zu einem Kunst- und Kulturzentrum formen wollte, erhob den Architekten 1840 in den Adelsstand. Friedrich von Gärtner und sein Rivale Leo von Klenze gelten als die bedeutendsten Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Brunnen vor der Universität

1840 bis 1844 schuf Friedrich von Gärtner zwei baugleiche Schalenbrunnen nach römischem Vorbild. Sie stehen auf dem Geschwister-Scholl- bzw. Professor-Huber-Platz vor der → Ludwig-Maximilians-Universität.

Friedrich von Gärtner: Schalenbrunnen am Professor-Huber-Platz (Fotos: Achtzigerjahre / 2018)

Die beiden Schalenbrunnen vor der Ludwig-Maximilians-Universität wurden von Mai 2023 bis Mai 2024 saniert und mit einem neuen Pumpensystem ausgestattet. Die Kosten von zwei Millionen Euro sorgten ebenso für Kritik wie der neue Farbanstrich. Seit 6. Mai plätschert das Wasser wieder.

Matthias Gasteiger

Matthias Gasteiger (1871 ‒ 1934) studierte nach einer Bildhauer-Ausbildung in Wien bei Syrius Eberle (1844 – 1903) an der Kunstakademie in München und begann dann als freischaffender Bildhauer in Schwabing zu arbeiten. Ab 1896 unterrichtete er in seiner eigenen Maler- und Bildhauerschule im Schloss Deutenhofen bei Dachau. Dabei lernte er die damals bei Julius Exter (1863 – 1939) studierende Malerin Anna Meyer (1877 – 1954) kennen. Sie heirateten und bauten in Holzhausen am Ammersee ein Sommerhaus, das zum Kern einer Künstlerkolonie wurde. Zum Treffpunkt von Künstlerinnen und Künstlern entwickelte sich auch die 1919 im Münchner Stadtteil Gern errichtete Villa des Ehepaars.

Die → Ringergruppe in der Sportanlage an der Sachsenstraße in Untergiesing stammt ebenfalls von Matthias Gasteiger.

»Brunnenbuberl«

Der von Mathias Gasteiger aus Enzenauer Marmor geformte Trinkwasserbrunnen »Satyrherme mit Knabe« wurde 1892 bei der Internationalen Kunstausstellung im Münchner Glaspalast gezeigt, 1895 neben dem Karlstor aufgestellt und später ein Stück weit verrückt. Die Münchner nennen die lustige Skulptur »Brunnenbuberl«.

Brunnen vor der Theaterakademie August Everding

Der Brunnen hinter dem Prinzregententheater bzw. vor der Theaterakademie August Everding in Bogenhausen wurde 1901 vermutlich von Mathias Gasteiger gestaltet.

Dianabrunnen

Seit 1908 steht am Kufsteiner Platz in Bogenhausen ein vom Bildhauer Matthias Gasteiger gestalteter acht Meter hoher und zwölf Meter breiter Dianabrunnen aus Bronze, Jurakalk und Tuffstein.

Hermann Geibel

Hermann Geibel (1889 – 1972) begann 1909 Kunst zu studieren, zunächst in Dresden, dann in München. Nach dem Ersten Weltkrieg musste er sich aufgrund einer Verletzung zum Linkshänder umschulen. 1916 bis 1934 arbeitete er als freier Bildhauer in München, und 1934 folgte er Josef Plenk (1886 – 1967) als außerordentlicher Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt. Sein in Darmstadt aufgebautes Atelier wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1954 ließ sich Hermann Geibel emeritieren.

Genoveva-Brunnen

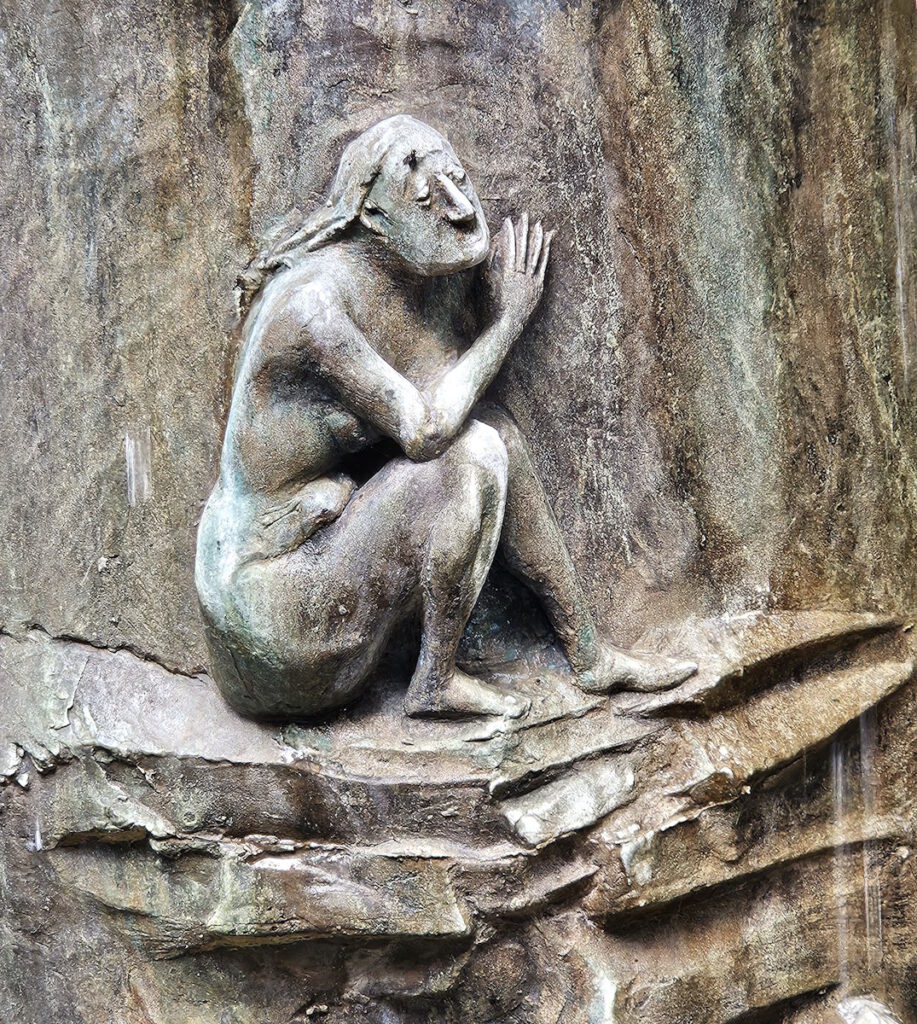

Der bereits etwas verwitterte Genoveva-Brunnen in den Grünanlagen am Valleyplatz wurde 1933 von Hermann Geibel entworfen.

Einer Legende zufolge war Genoveva die Tochter eines Herzogs von Brabant. Nachdem ihr Ehemann Pfalzgraf Siegfried in den Krieg gezogen war, widersetzte sie sich dem Werben des Statthalters Golo, der sie deshalb des Ehebruchs beschuldigte und zum Tod verurteilte. Der Henker ließ sie jedoch frei, und sie lebte jahrelang in einer Höhle.

Hubert Gerhard

Der flämische Bildhauer Hubert Gerhard (um 1545 ‒ um 1620) arbeitete ab 1581 für wechselnde Fürsten in Deutschland. Stilistisch ist er der Renaissance und dem Frühbarock zuzuordnen.

Wittelsbacher Brunnen in der Residenz

1608 kam Herzog Maximilian I. in den Besitz eines Brunnens am → Rindermarkt. Den ließ er in den Residenzhof bringen und dabei von den Bildhauern Hans Krumpper und Hubert Gerhard 1611 bis 1623 neu gestalteten. Die Hauptfigur des Herzogs Otto I. von Wittelsbach war bereits 1593 gegossen worden. Der monumentale Wittelsbacher Brunnen in der Münchner Residenz (nicht zu verwechseln mit dem → Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz) ist einer der ältesten Brunnen in München. Die Figuren wurden in den Achtzigerjahren durch Abgüsse ersetzt.

Album über die Münchner Residenz

Adolf Giesin

Der Bildhauer Adolf Giesin (1895 – 1962) gestaltete 1931 den Pinguin-Brunnen, der im frei zugänglichen Innenhof der Wohnanlage an der Perlacher Straße 57 in Obergiesing zu finden ist. Das Becken ist aus Kunststein, die Brunnenfigur aus Bronze. 2016 wurde der Brunnen restauriert.

Josef Gollwitzer

Ein 1961 vom Bildhauer Josef Gollwitzer gestalteter Brunnen ist vor dem Max von Pettenkofer-Institut in der Pettenkoferstraße 9a zu finden.

Alfred Görig

Alfred Görig (*1947) studierte 1966 bis 1973 in München und New York.

1979/80 schuf der Steinbildhauer im Auftrag der Bayerischen Landesbank die Nachbildung eines → monumentalen Steinlöwen von Johann von Halbig*, die 1981 vor dem Nordeingang der BayernLB an der Gabelsberger Straße in der Maxvorstadt aufgestellt wurde.

Seit 1983 steht auf dem Partnachplatz in Sendling-Westpark ein »Pyramiden-Brunnen«, ein gespaltener Granitblock, bei dessen Gestaltung Alfred Görig an die Partnachklamm dachte.

*) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Barbara Hammann

Barbara Hammann (1945 – 2018) studierte nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin Philosophie und Psychologie, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft an der → Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte 1972 in Wien. 1992 bis 2006 lehrte sie als Professorin an der Kunsthochschule Kassel. Als Künstlerin mochte sie sich nicht auf ein bestimmtes Medium festlegen. Stattdessen arbeitete sie mit Video und Fotografie, Malerei und Zeichnung, Installation und Performance.

Märchenbrunnen

Am Ernst-Toller-Platz vor dem Oskar-von-Miller-Gymnasium in Schwabing sprudelt aus sieben Bronze-Zipfelmützen Wasser. Barbara Hammann gestaltete diesen »Märchenbrunnen« 1999 und ließ sich dabei von einem Briefzitat Ernst Tollers inspirieren: »Ich schicke Dir ein Märchenbuch, weil das Märchen uns erlöst von dem Fluch, nichts als Mensch sein zu müssen, weil das Märchen verschwistert ist jedem Tier und jeder Blume und jedem Gewässer.«

Gottfried Hansjakob

Gottfried Hansjakob (*1937) arbeitete als Landschaftsarchitekt in Hamburg, bevor er 1962 ein eigenes Büro in München eröffnete, dem von 1963 an auch sein jüngerer Bruder Anton (»Toni«) Hansjakob (1943 – 2016) angehörte. Dieses Büro für Landschaftsarchitektur gewann bei Wettbewerben 80 erste und 60 weitere Preise.

1977 legte Gottfried Hansjakob auch den → Neuen Südfriedhof in Perlach an.

Köglmühlbach-Fontäne und Oktagon-Brunnen

Der Bau des Altstadtrings 1968 bis 1972 trennte den → Hofgarten und den Englischen Garten vor dem → Prinz-Carl-Palais und der Ruine des Armeemuseums durch eine achtspurige Straße. Der Plan, eine neue Staatskanzlei im → Finanzgarten (Dichtergarten) zu errichten, wurde 1976 aufgegeben. Stattdessen entstand sie 1989 bis 1993 unter Einbeziehung der Ruine des ehemaligen Armeemuseums. Parallel dazu wurde der Altstadtring in diesem Areal zurückgebaut. Gottfried Hansjakob plante die bereits 1807 von Friedrich Ludwig von Sckell* angestrebte Verbindung zwischen Hofgarten, Finanzgarten und Englischem Garten und führte das Vorhaben 1990 bis 1995 aus. Dabei legte er auch den Köglmühlbach neu an. Der speist nun das ebenfalls neue Wasserbecken und die Fontäne vor dem Prinz-Carl-Palais, fließt über (!) dem 1972 fertiggestellten 600 Meter langen Straßentunnel in den Englischen Garten und wird dort zum Schwabinger Bach.

Gottfried Hansjakob gestaltete 1990/91 auch den Oktagon-Brunnen am Dietzfelbingerplatz.

*) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Walther von Hattingberg

Brunnen am Walchenseeplatz

Nach einem Entwurf Walther von Hattingbergs goss Cosmas Leyrer 1930 die Bronzefigur eines Buben, die im Jahr darauf als Brunnenfigur am Walchenseeplatz in Obergiesing aufgestellt wurde: »Brunnenbuberl-Brunnen« (nicht zu verwechseln mit dem → »Brunnenbuberl« am Karlstor).

Jeppe Hein

Jeppe Hein (*1974) studierte nach einer Schreinerausbildung 1997 bis 2003 an der Königlich Dänischen Kunstakademie und war 1999/2000 als Austauschstudent an der Städel-Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt/M. Auch als Assistent von Ólafur Elíasson* sammelte der dänische Bildhauer Erfahrungen.

*) Mehr zu Ólafur Elíasson im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Spaces Between Trees and People«

Jeppe Hein gestaltete 2013 den begehbaren »Wasserpavillon« am Bahnhofsplatz vor den Pasing Arcaden als Ort der Kommunikation, einen Brunnen mit 885 computergesteuerten Düsen, die bis zu 2.30 m hohe Wasserwände entstehen und wieder verschwinden lassen: »Spaces Between Trees and People«. Die Kosten betrugen 700.000 Euro.

Jean Henninger

»Mädchen auf Schildkröte«

Der von dem französischen Künstler Jean Henninger (1916 – 1994) entworfene, von der Kunstgießerei Engelschalk in Maisach angefertigte und 1971 eingeweihte Brunnen mit der Bronzeskulptur »Mädchen auf Schildkröte« steht nahe der Einmündung der Singlspielerstraße in den Oberanger.

Josef Henselmann

Josef Henselmann (1898 ‒ 1987) studierte 1921 bis 1928 an der → Akademie der Bildenden Künste in München, wo der Bildhauer Hermann Hahn* zu seinen Lehrern zählte. In München zeugen der Fischbrunnen (1954) am Marienplatz, der Moses-Brunnen (1955) im Innenhof der Neuen Maxburg, der Tauben-Marie-Brunnen (1958), der Rindermarktbrunnen (1964), der St. Benno-Brunnen (1972) am Frauenplatz und der Prinzregent-Luitpold-Brunnen (1983) in der Brienner Straße von ihm. Josef Henselmann gestaltete außerdem 1971 die → Christophorus-Figur an der Ecke Seitz- / Prinzregentenstraße und 1985 die Bronzebüste des Kardinals Döpfner im zur Katholischen Akademie gehörenden Park des → Schlosses Suresnes.

*) Mehr zu Hermann Hahn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fischbrunnen

Auf dem heutigen Marienplatz gab es wohl schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts einen Brunnen. Ein neugotischer Fischbrunnen wurde 1862 bis 1865 von dem Bildhauer Konrad Knoll (1829 – 1899) gestaltet und 1866 in Betrieb genommen. Die Königliche Erzgießerei Ferdinand von Millers goss die Bronzeplastiken: vier Metzgerburschen, die Wasser aus Eimern in den Brunnen schütten, darüber musizierende Kinder und ein Altgeselle. Seit 1884 (eingemeißelte Jahreszahl) fließt im Fischbrunnen am Marienplatz Wasser aus dem Mangfalltal.

1954 rekonstruierte Josef Henselmann den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Fischbrunnen und verwendete dabei drei erhaltene Metzgerfiguren. (Drei ebenfalls noch vorhandene Musikantenfiguren befinden sich inzwischen am Karlstor als Denkmal für Herbert Jensen.) Der Bronzefisch stammt von Josef Henselmanns Schüler Otto Kallenbach. Lange Zeit wurden am Fischbrunnen die Münchner Metzger-Lehrlinge freigesprochen. Das entsprach der Übergabe des Gesellenbriefs. Dabei hüpften die Lehrlinge ins Wasser und wurden gewissermaßen noch einmal getauft (»Metzgersprung«).

Moses-Brunnen

Der Moses-Brunnen im Innenhof der Maxburg im Kreuzviertel der Altstadt wurde 1955 von Josef Henselmann gestaltet: Die Bronzefigur steht auf einem Granit-Findling über dem Wasserbecken. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich seit 2018 die von Josef Henselmanns Enkel → Josef Alexander Henselmann (*1963) geschaffene 2,2 m hohe Bronzestatue »Das Paar«.

Josef Henselmann: Moses-Brunnen, Josef Alexander Henselmann: »Das Paar« (Fotos: Oktober 2024)

Tauben-Marie

Die Hausiererin Therese Schedlbauer (1853 – 1940) war unermüdlich in der Münchner Altstadt unterwegs, um Tauben zu füttern. Die Bayerische Vereinsbank stiftete der »Tauben-Marie« bzw. dem »Taubenmutterl« 1958 ein von Josef Henselmannn gestaltetes Brunnen-Denkmal aus Majolika. Das wurde in einer damaligen Passage in der Maffeistraße enthüllt, 2003 dann in den zu den »Fünf Höfen« gehörenden Amirahof versetzt.

Rindermarkt-Brunnen

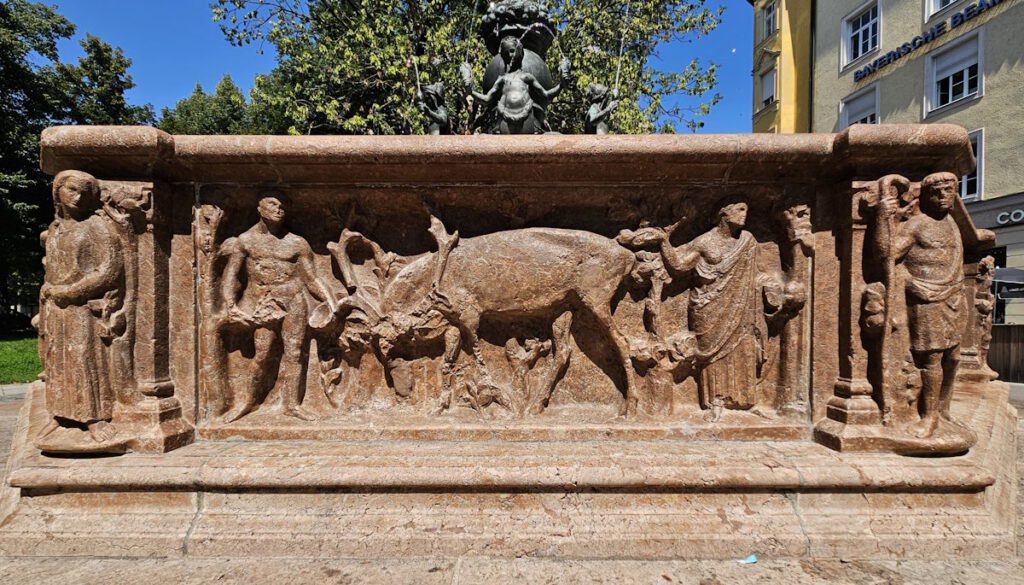

Am Rindermarkt im Angerviertel steht ein 1964 von Josef Henselmann gestalteter und von dem Unternehmer Günter Henle gestifteter Brunnen aus Tessiner Macchia-Gneis mit einer Rindergruppe aus Bronze und der Steinskulptur eines Hirten.

Josef Henselmann: Rindermarkt-Brunnen (Fotos: 2014 / 2023 / 2024)

Benediktinerbrunnen

Im Hof des Benediktinerklosters St. Bonifaz an der Karlstraße in der Maxvorstadt plätschert seit 1971 ein Brunnen mit dem Leitspruch »Ora et labora« (bete und arbeite), der den Benediktinern zugeschrieben wird. Carl Theodor Horn entwarf den Brunnen aus Beton, Friedrich Koller die Säule und Josef Henselmann die in der Akademie der Bildenden Künste gegossene Bronzefigur, die den hl. Bonifaz darstellt.

St.-Benno-Brunnen

Bischof Benno von Meißen wurde im Sachsenkrieg (1073 – 1075) von König Heinrich IV. des Hochverrats beschuldigt und beteiligte sich 1077 an der Wahl des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden. Einer Legende zufolge warf Benno den Schlüssel zum Dom in die Elbe, als er weichen musste, aber als er nach Meißen zurückkehrte, servierte man ihm einen Fisch, in dem er den Schlüssel wiederfand.

Papst Hadrian VI. sprach ihn 1523 heilig. Dagegen protestierte Martin Luther (»Wider den Abgott und Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden«), und Anhänger des Reformators zerstörten 1539 das Grab Bennos im Meißener Dom. Daraufhin ließ Herzog Albrecht V. von Bayern die Gebeine bzw. Reliquien 1576 in den Münchner Dom bringen. 1580 wurde der hl. Benno zum Schutzpatron Münchens und Bayerns proklamiert.

Josef Henselmann gestaltete 1972 einen St.-Benno-Brunnen mit einer Figur des Heiligen aus rotem Porphyr. Sie steht am → Frauenplatz neben dem → Dom. Seit 2016 ist die Brunnenfigur allerdings nur durch einen Bauzaun zu sehen.

Helmuth Hentrich

Schalenbrunnen

Der Schalenbrunnen in der Pacelli-Passage im Kreuzviertel wurde 1984 von Helmuth Hentrich gestaltet.

Albert Hien

Albert Hien (*1956) studierte 1976 bis 1982 an der → Akademie der Bildenden Künste München und war 1988/89 als Stipendiat an der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. Ab 1997 lehrte er als Professor zunächst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, dann an der Münchner Kunstakademie.

Erich-Schulze-Brunnen

Der Künstler Albert Hien gestaltete 1990 die beiden Brunnen auf dem Gelände der GEMA neben dem → Kulturzentrum Gasteig. Der kleinere der beiden stellt eine überdimensionale Hupe aus Bronze mit vergoldetem Handbalg dar. Der größere, dem langjährigen GEMA-Generaldirektor Erich Schulze gewidmete Brunnen besteht aus einer siebeneinhalb Meter hohen Messing-Tuba.

»Objekt im See«

1992 schuf Albert Hien einen ungewöhnlichen Brunnen im Perlachpark: »Objekt im See«. Im eingeschalteten Zustand spritzt Wasser aus dem einen Teil in die tütenförmige Öffnung des anderen.

Adolf von Hildebrand

Nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule Nürnberg studierte Adolf von Hildebrand (1847 ‒ 1921) 1866/67 im Atelier des Bildhauers Caspar von Zumbusch (1830 – 1915) in München. 1874 erwarb er ein ehemaliges Kloster in Florenz und lebte dort bis 1898, bis zu seinem Umzug in die von ihm selbst entworfene Villa (→ Hildebrandhaus) in Bogenhausen. Adolf von Hildebrand gehört zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Zeit. Der Bildhauer → Theodor Georgii und der Architekt → Carl Sattler waren seine Schwiegersöhne. Terrakottareliefs von Adolf von Hildebrand sind sowohl im Lenbachhaus als auch im Hildebrandhaus zu finden.

Wittelsbacher Brunnen

Die Fertigstellung der städtischen Wasserversorgung aus dem Mangfalltal feierte München mit dem 1893 bis 1895 auf Resten der Stadtmauer nach Entwürfen des Bildhauers Adolf von Hildebrand errichteten klassizistischen Wittelsbacher Brunnen. Er symbolisiert die Urkräfte des Elements Wasser. Der zum Wurf eines Felsbrockens ansetzende Reiter steht für die zerstörerische Kraft des Wassers. Die Amazone mit der Schale versinnbildlicht dagegen die lebenswichtige Funktion des Wassers.

Vater-Rhein-Brunnen

Adolf von Hildebrand gestaltete 1897 bis 1903 einen dem Flussgott Rhein gewidmeten Brunnen, der auf dem Broglie-Platz in Straßburg aufgestellt wurde. Nach dem Einmarsch der Franzosen 1918 in Straßburg baute man die Anlage 1919 ab. Die Bronzeskulptur erhielt München 1929 im Austausch gegen eine andere Brunnenfigur (»Meiselokker-Brunnen«). Drei Jahre später wurde sie mit anderen Originalteilen und Nachbildungen des ursprünglichen Brunnens nördlich der Ludwigsbrücke aufgestellt.

Hubertusbrunnen

1903 bis 1907 gestalteten der Bildhauer Adolf von Hildebrand und der Architekt Carl Sattler einen Hubertusbrunnen als Geschenk der Stadt München zum 85. Geburtstag des Prinzregenten Luitpold am 12. März 1906. Im Inneren steht die Skulptur eines Hirsches in einem Wasserbecken, und aufs Dach hoben die Erbauer eine Hubertus-Statue. Einige Monate nach Adolf von Hildebrands Tod am 18. Januar 1921 kamen vier von ihm bereits zwischen 1907 und 1917 entworfene Bronzefiguren in den Ecknischen des Gebäudes dazu: Bogenschütze, Alter Jäger, Wurzelweib, Junge Jägerin. Die Junge Jägerin steht auch vor dem → Hildebrandhaus in Bogenhausen.

Der Hubertusbrunnen befand sich bis 1937 beim → Bayerischen Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße. Seit 1954 ist er am Ende des Nymphenburger Kanals nördlich des Grünwaldparks zu finden (Waisenhausstraße 20).

Anton Hiller

Anton Hiller (1893 – 1985) studierte nach einer Ausbildung zum Holzbildhauer und dem Besuch der Städtischen Bildhauerschule in München 1913 bis 1923 – unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg ‒ an der Akademie der Bildenden Künste München, wo Hermann Hahn* einer seiner Lehrer war. Danach ließ er sich als freischaffender Bildhauer in München nieder. 1946 bis 1961 lehrte Anton Hiller als Professor für Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie, und von 1952 bis 1960 gehörte er parallel dazu dem Vorstand des Deutschen Künstlerbundes an. (Von ihm stammt auch die Bronzefigur »Gehende« (1943) im Garten des Lenbachhauses.

*) Mehr zu Hermann Hahn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Kindlbrunnen mit Hund«

Anton Hiller gestaltete den 1929 am Habsburgerplatz in Schwabing aufgestellten »Kindlbrunnen mit Hund«.

Max Hoene

Max Hoene (1884 – 1965) studierte bei Wilhelm von Rümann an der Kunstakademie in München. Der Bildhauer amtierte von 1926 bis zu Hitlers Machtübernahme 1933 als Vorsitzender des Reichsverbandes Bildender Künstler. In München zeugt nur ein 1931 von ihm geschaffener Fischbrunnen in einer Wohnanlage in Ramersdorf (Rimstinger Straße 13) von ihm.

Erich Hoffmann

Erich Hoffmann (1910 – 1967) studierte nach einer Ausbildung zum Steinbildhauer 1932 bis 1939 an der → Akademie der Bildenden Künste München, wo er Meisterschüler von Joseph Wackerle wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Erich Hoffmann als freischaffender Bildhauer in München.

Delfin-Brunnen

Vor dem Bayerischen Obersten Rechnungshof in der Kaulbachstraße 5 steht seit 1962 ein von Erich Hoffmann geschaffener Delfin-Brunnen.

»Holländisches Mädchen mit Klompen«

Der Bildhauer Erich Hoffmann (1910 – 1967) gestaltete das »Holländische Mädchen mit Klompen« aus Bronze, das seit 1955 als Brunnenfigur in der Hollandstraße zu sehen ist: Ein nacktes Mädchen mit Haube trägt einen Holzschuh am rechten Fuß, während es den anderen Klompen hoch hebt – aus dem eigentlich Wasser ins runde Brunnenbecken plätschern sollte. (Am 13. Juni 2025 war der Brunnen noch trocken.)

Erich Hoffmann: »Holländische Mädchen mit Klompen« (Fotos: Juni 2025)

Franz Höllriegel

1831 baute man auf dem Viktualienmarkt einen Laufwasserbrunnen. Der Steinmetzmeister Franz Höllriegel (1794 – 1858) gestaltete diesen Fischmarktbrunnen. Aufgrund von Umgestaltungen am Viktualienmarkt wurde der Brunnen 1895/96 an die Ecke Dachauer Straße / Gabelsbergerstraße gebracht. Und weil 1958 damit begonnen wurde, die Straßen dort zu verändern, musste der Fischmarktbrunnen noch einmal weichen. Seit 1961 steht der vom Steinmetzbetrieb Oppenrieder restaurierte oktogonale Brunnen auf der dreieckigen Grünfläche zwischen Sandstraße, Josef-Ruederer-Straße und Dachauer Straße in der Maxvorstadt.

Hans van Houwelingen

Nach dem Vorbild einer gut einen Meter großen Madonna des österreichischen Bildhauers Jakob Kaschauer (um 1400 – 1463) modellierte der niederländische Künstler Hans van Houwelingen (*1957) eine doppelt so große Marienfigur aus Carrara-Marmor. Den Apfel, den das Jesuskind des gotischen Originals in der Hand hält, ließ Hans van Houwelingen weg. Stattdessen kann aus einer Öffnung in der linken Handfläche des mit ausgebreiteten Armen in Marias Armen liegenden Kindes Trinkwasser fließen. Das bezieht sich auf die spätere Wunde am Kreuz und symbolisiert zugleich das Heilende, das Christus spendet. »Maria, Quell des Lebens« lautet der Titel des 2004 an der Barlachstraße in Schwabing, am Südwestrand des → Petuelparks aufgestellten Trinkwasser-Brunnens (den wir allerdings noch nie in Betrieb sahen).

Hans van Houwelingen: »Maria, Quell des Lebens« (Fotos: Juli 2025)

Josef Kaltenbach

Der Bildhauer Josef Kaltenbach (1876 – 1963) schuf 1929 den Druden-Brunnen, der noch heute an der Ecke Martha-/Solalindenstraße zu finden ist. Auf einer Säule über einem oktogonalen Becken aus Muschelkalk sehen wir die Bronzefigur einer auf einem Besenstiel durch die Luft reitenden Drude mit Eule und Fledermaus an ihrer Seite. Das Wasser plätschert aus dem Kopf eines Fauns, der sich an einer mit einem Drudenfuß (Pentagramm) markierten Stelle der Säule befindet.

Hans Kastler

Hans Kastler* (1931 ‒ 2016) studierte 1946 bis 1949 an der Bundesfachschule Hallein und 1951 bis 1954 bei Fritz Behn* in München. 1955 begann er als freischaffender Bildhauer zu arbeiten.

*) Mehr zu Fritz Behn und Hans Kastler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Philipp-Neri-Brunnen

Filippo Romolo Neri bzw. Philipp Neri ( 1515 – 1595), der »Apostel von Rom«, engagierte sich in der Gegenreformation. 1600 wurde er selig-, 1622 heiliggesprochen. Auf dem Platz vor der Philipp Neri geweihten Kirche (Kafkastraße 17) steht ein von Hans Kastler gestalteter Brunnen, der den Heiligen mit zwei Kindern zeigt.

Hans Kastler: Philipp-Neri-Brunnen (Fotos: Jun

Alfred Keller

Brunnen am Bordeaux-Platz

Der 1998 neu gestaltete Bordeaux-Platz im Franzosenviertel in Haidhausen wird von Häusern aus der Gründerzeit, einer Lindenallee und einer Hainbuchenhecke umrahmt. Im Zentrum befindet sich seit 1929 ein Brunnen mit von den Bildhauern Hermann Seibel und Alfred Keller gestalteten Figuren jagdbarer Tiere aus Muschelkalk: Eber und Steinbock (Seibel), Widder und Rehbock (Keller).

Karl Killer

Karl Killer (1873 – 1948) wurde 1926 als Professor für Kirchliche Plastik an die Akademie der Bildenden Künste München berufen und lehrte parallel dazu an der Kunstgewerbeschule.

Als 1907 der östliche Teil des Isartorplatzes neu gestaltet wurde, entwarf der Münchner Bildhauer Karl Killer den Fortunabrunnen im Jugendstil. Unter der von Andreas Manetsstätter modellierten Fortuna aus Bronze zeigen sich Meerjungfrauen, und am oktogonalen Marmorbecken sind Reliefs zu sehen.

Richard Knecht

Richard Knecht (1887 – 1966) studierte 1906 bis 1914 an der → Akademie der Bildenden Künste München, wo Erwin Kurz und Adolf von Hildebrand zu seinen Lehrern gehörten. Kurz vor seinem Studienabschluss erhielt er von Franz von Stuck* den Auftrag, dessen »Reitende Amazone« auf ein Gipsmodell zu übertragen. 1929 fing Richard Knecht an, selbst als Professor an der Akademie zu lehren, und der Architekt German Bestelmeyer setzte sich erfolgreich dafür ein, dass Richard Knecht 1942 einen Lehrstuhl für Bildhauerei in München bekam. Marlene Neubauer-Woerner* war 1942 bis 1945 seine Meisterschülerin. Aufgrund seiner Nähe zum NS-Regime wurde ihm nach dem Zweiten Weltkrieg der Professorentitel aberkannt, aber 1949 ernannte ihn die Münchner Kunstakademie zum Ehrenmitglied.

*) Mehr zu Marlene Neubauer-Woerner und Franz von Stuck im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Der Badende«

Im Teich des Gartens der Ruhe in der Borstei steht eine 1937 von dem Maler und Bildhauer Richard Knecht geschaffene Bronzefigur mit dem Titel »Der Badende«.

2025 wurde der Brunnen saniert.

Philipp Koch

Das Berliner »Atelier Philipp Koch« gewann 2008 einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Platzes → Am Harras in Sendling. Die Bauarbeiten dauerten von 2010 bis 2013. Auch der Brunnen entstand nach Entwürfen von Philipp Koch (*1970).

Fritz Koenig

Fritz Koenig* (1924 – 2017) begann 1946 an der → Akademie der Bildenden Künste München zu studieren, zunächst bei Joseph Wackerle*, schließlich als Meisterschüler des Bildhauers Anton Hiller (1893 – 1985). 1957 war er Stipendiat der Villa Massimo der deutschen Akademie in Rom. 1968 bis 1971 arbeitete Fritz Koenig an »Große Kugelkaryatide N. Y.«, einer acht Meter hohen, mehr als 20 Tonnen schweren Bronzeplastik für den Vorplatz des damals noch unfertigen World Trade Center in New York, die nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 aus den Trümmern geborgen wurde und seit 2017 als weltberühmtes Mahnmal »The Sphere« bzw. »9/11« im Liberty Park zu finden ist.

1990 gestaltete Fritz Koenig den »Turbinenbrunnen« mit Aluminiumschaufeln vor dem 1986 errichteten BMW-Forschungs- und Innovationszentrum (»FIZ Future«) an der Knorrstraße 147.

*) Mehr zu Joseph Wackerle im Album über Brunnen und zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fritz Koenig: »Turbinenbrunnen« vor dem BMW-Forschungs- und Innovationszentrum (Fotos: August 2025)

Werner Kranz

Vor am Palais an der Brienner Straße 26 ist ein 1956 von Werner Kranz gestalteter Globus-Brunnen zu finden.

Anton Krautheimer

Anton Krautheimer (1879 – 1956) studierte an der Münchner Kunstakademie. Wilhelm von Rümann* und Adolf von Hildebrand* gehörten zu seinen Lehrern. 1909 fing er an, als selbstständiger Bildhauer zu arbeiten.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann und Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen

Herkules-Brunnen

1979 gestaltete Anton Krautheimerden Brunnen am Dom-Pedro-Platz mit einer Bronzefigur des Herakles bzw. Herkules.

Ivo Křižan

Der Kameramann Ivo Křižan (1934 – 2018) emigrierte 1969 aus der Tschechoslowakei, lebte von da an in Grünwald und wurde dort Maler und Bildhauer.

Vor dem 1986 eröffneten Bürgerhaus und Seniorenheim »Römerschanz« in Grünwald (Dr.-Max-Straße 1‒3) ist seit 1987 ein von Ivo Křižan gestalteter Brunnen zu finden. Die Bronzefiguren wurden von der Kunstgießerei Otto Strehle in Eisenfelden gegossen. Die Musizierenden aus drei Generationen stellen ein Sinnbild des Miteinanders dar. (Von Ivo Křižan stammt auch der Brunnen mit einer Wirtin und sechs Musizierenden vor dem Bürgersaal in Oberhaching: »Musikantenbrunnen«.)

Karl Kroher

»Armer Schreiber«

Der Bildhauer Karl Kroher (1892 – 1964) gestaltete 1927 den Brunnen mit dem Titel »Armer Schreiber«, der sich im Innenhof einer Häusergruppe Ecke Wettersteinplatz / Grünwalder Straße 17 in Untergiesing befindet. (Karl Kroher verdanken wir auch → »Die Trauernden« in Neuhausen.)

Erwin Kurz

Erwin Kurz (1857 ‒ 1931) fing 1876 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in München zu studieren an und wurde zwei Jahre später von Adolf von Hildebrand in dessen Bildhaueratelier in Florenz eingestellt. Mit Adolf von Hildebrand kehrte Erwin Kurz 1893 nach München zurück, wo er beispielsweise mit seinem Förderer am → Wittelsbacher Brunnen arbeitete. 1906 erhielt er einen Lehrauftrag der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in München, und parallel dazu leitete er die Bildhauerschule von Wilhelm von Rümann.

Najade und Tritone

Der halbkreisförmige Orleansplatz befindet sich gegenüber dem Ostbahnhof im Franzosenviertel von Haidhausen. 1989 ersetzte ein neuer Brunnen den zum → Weißenburger Platz verlagerten Vorgänger. Die beiden Sandstein-Skulpturen – eine Najade und ein Tritone – an der neuen, 60 Meter langen Anlage mit 52 Bogenfontänen hatte der Bildhauer Erwin Kurz 1904 geschaffen.

Schnitterinbrunnen

Am Thierschplatz im Lehel steht der 1905 von dem Münchner Bildhauer Erwin Kurz gestaltete Schnitterinbrunnen. Gestiftet wurde der Brunnen von Karl Waitzfelder, einem Mitinhaber des Münchner Bankhauses Levi Waitzfelder.

Peter Simon Lamine

Peter Simon Lamine (1738 ‒ 1817) erhielt nach seiner Ausbildung bei dem Bildhauer Peter Anton Verschaffelt (1710 – 1793) ein Stipendium des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor, das ihm eine mehrjährige Studienreise nach Wien, Paris und Rom ermöglichte. 1771 kehrte er in seine Heimatstadt Mannheim zurück und wurde noch im selben Jahr zum Hofbildhauer ernannt. Ab 1793 leitete er die Mannheimer Zeichnungsakademie. Die wurde jedoch 1804 geschlossen. Daraufhin zog Peter Simon Lamine nach München und begann an der Kunstakademie Bildhauerei zu lehren.

Brunnenfiguren

Peter Simon Lamine modellierte 1816 für König Maximilian I. Joseph die Figur eines Knaben, der von einem Fisch in die Tiefe gezogen wird. Der Entwurf für die andere Brunnenfigur im nördlichen Kabinettsgarten der Schlossanlage Nymphenburg stammt ebenfalls von Peter Simon Lamine, aber ausgeführt wurde sie erst ein Jahr nach seinem Tod von Johann Nepomuk Haller (1818). Die Skulptur stellt einen auf einem Fisch reitenden Knaben dar. (Über die Frauenfigur ist mir nichts bekannt.) Auch die Marmor-Skulptur eines → Pan nahe des Badenburger Sees im Nymphenburger Schlosspark stammt von Peter Simon Lamine.

Ernst Laurenty

Der Bildhauer Ernst Laurenty (1885 – 1993), der von 1955 bis 1988 in der Borstei wohnte, schuf dort den Seepferdchen-Brunnen im Paul-Bürck-Garten, den Hirtengott Pan in der Kastanienallee und die Allegorie der Borstei im Rosengarten. Er wurde 108 Jahre alt.

Seepferdchen-Brunnen

Im Paul-Bürck-Garten der Borstei sprudelt der Seepferdchen-Brunnen von Ernst Laurenty.

Neptunbrunnen

Nachdem → Bernhard Borst aus Italien die verkleinerte Kopie der dreieinhalb Meter hohen Neptun-Statue des flämisch-italienischen Bildhauers Giovanni da Bologna aus dem Jahr 1566 mitgebracht hatte, entwarf er einen Neptun-Brunnen für die Borstei und beauftragte 1955 den Bildhauer Ernst Laurenty, drei Hippokampen hinzuzufügen, die es in Bologna nicht gibt.

Neptunbrunnen (Fotos: August 2025)

Album über die Borstei

St.-Georgs-Brunnen im Palais Lerchenfeld

In einem Innenhof des Palais Lerchenfeld im Hackenviertel (Damenstiftstraße 8) steht seit 1958 ein St.-Georgs-Brunnen von Ernst Laurenty (1885 – 1993).

Nicolas Lavarenne

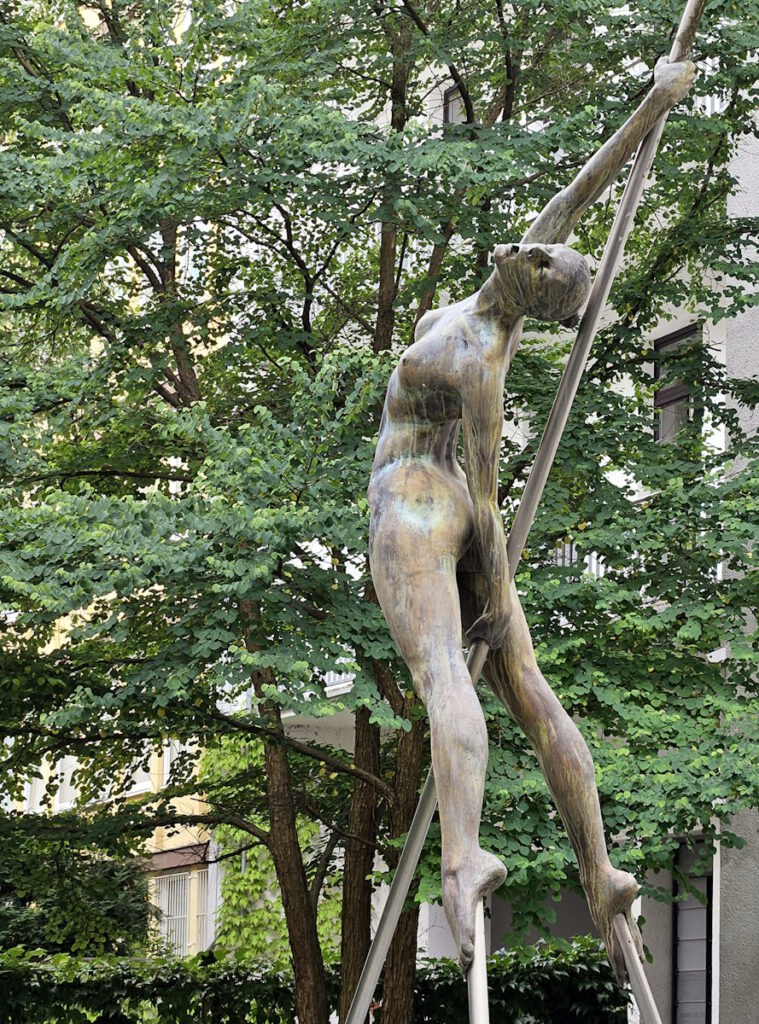

Nicolas Lavarenne (*1953), der Sohn eines französischen Künstlerehepaars, ließ sich zunächst in einer Schreinerei ausbilden, bevor er 1990 anfingt, Bronzefiguren zu modellieren.

In einem Innenhof im Kreuzviertel (Promenadeplatz 12) ist eine seiner typischen Bronzefiguren zu finden. (Der Brunnen selbst ist nicht von ihm.)

Florian Lechner

Florian Lechner (*1938) studierte u. a. von 2006 bis 2012 Bildhauerei an der → Akademie der Bildenden Künste München und gilt als einer der erfolgreichsten Glaskünstler Europas in der Gegenwart.

Glasbrunnen

1982 gestaltete Florian Lechner den »Glasbrunnen«, der den Innenhof des Verwaltungsbaus der Bayerischen Landesbank in der Maxvorstadt (Brienner Straße 18) prägt.

Ferdinand Liebermann

Der Bildhauer Ferdinand Liebermann (1883 – 1941) entwarf ab 1909 Porzellanfiguren für das Unternehmen Rosenthal und konnte sich in der NS-Zeit nicht über einen Mangel an Staatsaufträgen beschweren.

»Das Mädchen mit dem Seehund«

Auf dem Platz an der Ecke Hiltensperger- / Hohenzollernstraße in Schwabing steht ein Brunnen mit der Figur eines Mädchens, das einen Seehund trägt. Gestaltet wurde das Kunstwerk 1930 von Ferdinand Liebermann.

»Knabe auf einem Waller reitend«

An der Ecke Wendl-Dietrich-Straße 70 / Bolivarstraße in Neuhausen steht ein Brunnen mit einer 1931 von Ferdinand Liebermann gestalteten Bronzefigur: »Knabe auf einem Waller reitend«.

Augustin Lohr

»Die Wasserspenderin«

An der Ecke Thieme-/Königinstraße befindet sich der inzwischen stillgelegte »Quellenbrunnen«. Über dem Becken steht seit 1956 eine von Augustin Lohr (1902 ‒ 1976) geschaffene Bronzefigur: »Die Wasserspenderin«.

Augustin Lohr: »Die Wasserspenderin« (Fotos: August 2024)

Emil Manz

Emil Manz (1880 – 1945) studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München, wo Wilhelm von Rümann und Erwin Kurz zu seinen Lehrern zählten, ebenso wie später Hermann Hahn*.

*) Mehr zu Hermann Hahn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Storchenbrunnen

1929 schuf der Bildhauer Emil Manz einen Brunnen mit einer bronzenen Storchengruppe, der seither am 1929/30 nach Entwürfen von Uli Seeck errichteten Künstlerhof in der → Siedlung Neuhausen steht.

»Spielende Bären«

Im Schulhof an der Führichstraße 53 in Ramersdorf balgen sich zwei Bären aus Bronze über einem Brunnenbecken aus Muschelkalk. Gestaltet wurden sie 1933 von Emil Manz.

»Seehundbrunnen«

1936 formte Emil Manz die Brunnenfigur eines Seelöwen (Ohrenrobbe) aus Bronze. Nicht ganz korrekt spricht man vom »Seehundbrunnen« auf dem Viktoriaplatz in Schwabing.

Georg Mattes

Jugendstil-Brunnen

Erst nach der Fertigstellung (1912) des von Karl Hoepfel gestalteten historisierenden Neubaus für das damalige Realgymnasium (heute: Oskar-von-Miller-Gymnasium) und das Maximiliangymnasium in Schwabing wurde im Pausenhof ein vermutlich von dem Bildhauer Georg Mattes (1874 – 1942) gestalteter Jugendstilbrunnen aus Kalkstein aufgestellt. Zu sehen sind Marabus mit einem Globus.

Eugen Mayer-Fassold

Fischerbrunnen

Der Münchner Bildhauer Eugen Mayer-Fassold (1893 – 1973) schuf 1929 den Fischerbrunnen am Nikolaiplatz in Schwabing: eine Bronzestatue auf einer Schale aus Muschelkalk. Die Angelrute, die ursprünglich von der Figur in der rechten Hand gehalten wurde, ist verschwunden.

Olaf Metzel

Olaf Metzel (*1952) lehrt seit 1990 als Professor für Bildhauerei an der → Akademie der Bildenden Künste München und amtierte 1995 bis 1999 zugleich als Rektor der Kunstakademie. Für seine Kunstwerke verwendet er nicht zuletzt Material, das sonst als Schrott gelten würde.

Von Olaf Metzel stammt auch ein weiteres Kunstwerk im öffentlichen Raum: → »Nicht mit uns« am Willy-Brandt-Platz in der Messestadt Riem.

»Umsonst und Draußen«

Auf dem Bauhausplatz in Schwabing-Nord stehen seit 2021 Parkbänke mit einer sieben Meter hohen Brunnenskulptur, für die Olaf Metzel ebenfalls Parkbänke aufgetürmt hat. »Umsonst und Draußen« heißt die von den Landschaftsarchitekten Susanne Burger und Peter Kühn um das Kunstwerk des Bildhauers herum gestaltete Anlage.

Franz Mikorey

Franz Mikorey (1907 – 1986) studierte 1925 bis 1930 an der → Akademie der Bildenden Künste München. Mit seinem Lehrer Joseph Wackerle blieb der Bildhauer dauerhaft befreundet. 1934 gestaltete Franz Mikorey beispielsweise die Skulptur → »Springende Pferde«, die seit 1974 in der Herzog-Wilhelm-Straße über dem abgedeckten Westlichen Stadtgrabenbach im Hackenviertel steht.

Brunnen von Franz Mikorey

1957 gestaltete Franz Mikorey den »Vater-Sohn-Brunnen« in der Passage zum Dom (Weinstraße 3) im Kreuzviertel und den Nixenbrunnen an der Ecke Widenmayer- / Prinzregentenstraße im Lehel.

Franz Mikorey: Nixenbrunnen (Fotos: Juli 2025)

Einen Gedenkbrunnen für den Architekten Leo von Klenze* (1784 – 1864) in den Arkaden neben der → Ludwigskirche schuf Franz Mikorey 1964. Vier Jahre später goss Hans Mayr die Bronzeschale eines von Franz Mikorey entworfenen Brunnens mit einer Wasserglocke über der Brunnenschale, deren Füße die Form von Jakobsmuscheln haben. Das im Winter abgedeckte Kunstwerk befindet sich in der Max-Joseph-Straße 7 – neben einer Bronze-Figurengruppe des italienischen Bildhauers → Giacomo Manzù (1908 – 1991).

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Georg Müller

Georg Müller (1880 – 1952) studierte in den USA und an der → Akademie der Bildenden Künste in München, wo Wilhelm von Rümann einer seiner Lehrer war. 1943/44 lehrte er selbst an der Kunstakademie.

Brunnenfigur

Der Bildhauer Emil Krieger* (1902 – 1979) entwarf 1932/33 einen Brunnen mit Frauenfiguren. Seine im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Skulptur »Isis, schwimmend auf den Wellen« befindet sich inzwischen auf einer Wiese im → Sendlinger Park. Auf dem Shakespeareplatz in Bogenhausen steht stattdessen eine Mitte der Dreißigerjahre von Georg Müller aus Kirchheimer Muschelkalk gefertigte Frauenfigur im Brunnen.

*) Mehr zu Emil Krieger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bärenbrunnen

Der Münchner Bildhauer Georg Müller schuf 1936 auch den Trinkbrunnen mit einem auf einer Kugel balancierenden Bären auf dem Elisabethplatz in Schwabing. Die Inschrift »Des Menschen Seele gleicht dem Wasser« stammt aus dem »Gesang der Geister über dem Wasser« (1779) von Johann Wolfgang von Goethe.

Ludwig Müller-Hipper

Den Struwwelpeter-Brunnen in der Grünanlage der Großsiedlung Neuhausen zwischen der Isenstein- und der Amelungenstraße hat Ludwig Müller-Hipper 1930 gestaltet.

Struwwelpeter-Brunnen (Fotos: Juli 2025)

Thomas Munz

Thomas Munz (1929 – 2011) studierte nach einer Schreiner-Ausbildung Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München. Als freier Künstler arbeitete er in Bayern und Österreich.

Brunnen

1972 schuf der Bildhauer Thomas Munz einen Brunnen, der seither im Hof zwischen Schellingstraße 3 und Ludwigstraße 25 vor dem Institut für Deutsche Philologie der → Ludwig-Maximilians-Universität sprudelt.

Claus Nageler

Claus Nageler (1943 – 2017) studierte an der → Akademie der Bildenden Künste München und war Privatschüler des Bildhauers Elmar Dietz. 1980 schuf er beispielsweise die Waller-Bronzefigur vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum im Kreuzviertel der Altstadt. Von Claus Nageler stammen auch die beiden → Bronzepferde am Roßmarkt und die drei → Tierfiguren im Gastgarten des Seehauses am → Kleinhesseloher See.

Pumuckl-Brunnen

Die Märchenfigur Pumuckl stammt aus der Kinderbuchreihe »Meister Eder und sein Pumuckl« von Ellis Kaut (1920 – 2015). Der Bildhauer Claus Nageler gestaltete 1985 einen Pumuckl-Brunnen, der im → Luitpoldpark aufgestellt wurde. Die Bronzefigur des tanzenden Kobolds befindet sich auf einer Steinstele in Form eines Baumstumpfes. In unregelmäßigen Zeitabständen spuckt Pumuckl einen mehrere Meter langen Wasserstrahl.

St.-Pauls-Brunnen

Seit 1989 steht ein von Luise und Karl Riepl gestifteter Brunnen mit einer von Claus Nageler modellierten Figur des hl. Paul auf dem Platz vor dem Hauptportal der Kirche St. Paul.

Hubert Netzer

Hubert Netzer (1865 – 1939) begann 1890 nach einer Ausbildung zum Holzschnitzer an der → Akademie der Bildenden Künste München zu studieren, wo Adolf von Hildebrand und Wilhelm von Rümann zu seinen Lehrern zählten. Er schuf einige Brunnen in München, bevor er 1911 einem Ruf an die Kunstgewerbeschule (seit 1919: Kunstakademie) Düsseldorf folgte.

Der 1911 von Hubert Netzer gestaltete neubarocke Jonasbrunnen am Josephsplatz wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf das Becken aus Muschelkalk zerstört. Darüber sitzt seit 1961 die vom Bildhauer Josef Erber (1904 – 2000) gestaltete Franziskus-Figur aus Muschelkalk.

Narziss-Brunnen

Im Hof des → Bayerischen Nationalmuseums gibt es einen Brunnen, dessen Bronzefigur von Hubert Netzer 1896 für die Internationale Kunstausstellung im Münchner Glaspalast modelliert wurde. Dargestellt ist Narziss, der Sohn der Leiriope und des Flussgottes Kephissos.

Nornenbrunnen

Der Bildhauer Hubert Netzer gestaltete 1907 auch einen Nornenbrunnen aus Kirchheimer Muschelkalk im Jugendstil. 1966 versetzte man den Brunnen vom Stachus in die Eschenanlagen am → Maximiliansplatz im Kreuzviertel der Altstadt.

Nornenbrunnen (Fotos: Mai 2025)

Rolf Nida-Rümelin

Rolf Nida-Rümelin (1910 – 1996) ließ sich von seinem Vater ausbilden, dem Bildhauer Wilhelm Nida-Rümelin (1876 – 1945), bevor er die Staatsschule für Angewandte Kunst in Nürnberg besuchte (heute: Akademie der Bildenden Künste Nürnberg). Nach einem Jahr in Berlin setzte er sein Studium bei Bernhard Bleeker* an der Münchner Kunstakademie fort. Und 1933 begann er als freischaffender Bildhauer und Maler zu arbeiten.

*) Mehr zu Bernhard Bleeker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Floriansbrunnen

In der Grünanlage zwischen Hauptfeuerwache und Blumenstraße, St. Willibrord und Marionettentheater, wurde 1991 anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr München ein von dem Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestalteter Floriansbrunnen enthüllt. Die Bronzefigur zeigt den Schutzheiligen der Feuerwehrleute Florian von Lorch beim Löschen eines Brandes.

*) Mehr über Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rolf Nida-Rümelin schuf auch die Figurengruppe → »Lesende Buben« vor der Torquato-Tasso-Schule in Milbertshofen, den → Bronze-Elefant auf einer Kugel aus Nagelfluh vor der Grundschule in der Rennertstraße 10 in Neuperlach und das → Denkmal für St. Emmeram östlich der St.-Emmeram-Brücke in Oberföhring.

Karl Oppenrieder

Karl Oppenrieder (1923 – 2017) musste 1940 nach dem Tod des Vaters gemeinsam mit der Mutter den Steinmetz-Familienbetrieb übernehmen, wurde aber 1942 zur Wehrmacht eingezogen und noch im selben Jahr an der Ostfront schwer verwundet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Karl Oppenrieder an der → Akademie der Bildenden Künste München studieren, und er wurde Meisterschüler von Anton Hiller.

Geschichtsbrunnen

Auf dem Pfanzeltplatz steht ein zur 1200-Jahrfeier Perlachs 1990 gestifteter, aber erst 1991 von Karl Oppenrieder gestalteter Geschichtsbrunnen. Das Projekt hatte sich verzögert, weil ein von den Perlachern vorgelegten Entwurf des Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob (*1937) von der Stadt München abgelehnt worden war und Perlach wiederum den von der Stadt gewählten Entwurf des Bildhauers Andreas Bindl (1928 – 2010) verworfen hatten.

Das achteckige Brunnenbecken besteht aus Muschelkalksteinplatten. Vier davon hat Karl Oppenrieder mit Bildreliefs versehen, die anderen mit Text über die Geschichte Perlachs: »Kelten, Römer und Bajuwaren besiedeln das Hachinger Tal. Anno 790 schenken der Priester Ihcho und der Diakon Kerolt der Kirche zur Freising ihr Gut in Peralohc […] Krieg und Terror bringen immer wieder Leid über Perlachs Bürger. 1967 Baubeginn in Neuperlach«. Ins Zentrum des Brunnenbeckens hat Karl Oppenrieder eine vier Meter hohe, ebenfalls achteckige Brunnensäule gestellt.

Hans Osel

Hans Osel (1907 – 1996) brach nach der Erschießung seines Vaters Heinrich Osel (1863 – 1919) am 21. Februar 1919 im Bayerischen Landtag die Gymnasialausbildung ab. Nachdem er 1921 bis 1925 die Fachschule für Holzbildhauer in München absolviert hatte, studierte er 1926 bis 1930 an der Staatsschule für angewandte Kunst und 1931 bis 1938 an der → Akademie der Bildenden Künste München. Während er als Soldat in Russland kämpfte, verbrannten 1943 etwa 800 Zeichnungen und 30 Plastiken in seinem Atelier in München. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Hans Osel mit Otto Scheck gemeinsam eine Skischule, die sich zur größten Europas entwickelte und schließlich von SportScheck übernommen wurde.

Von Hans Osel stammen auch die → Brunnen für Liesl Karlstadt und den Roider Jackl auf dem Viktualienmarkt in München (Denkmäler).

Fischbrunnen in Pasing

1937 richtete sich der Pasinger Viktualienmarkt in einer neu gebauten Markthalle ein, und Hans Osel erhielt den Auftrag, einen Marktbrunnen zu gestalten. Der wurde 1938 enthüllt.

Hans Osel: Fischbrunnen auf dem Viktualienmarkt Pasing (Fotos: Juli 2025)

Hochzeitsbrunnen

Anlässlich der 1200-Jahr-Feier Pasings wurde 1963 vor dem Standesamt an der Landsberger Straße 486 ein von Hans Osel gestalteter Hochzeitsbrunnen enthüllt: »Die Gratulanten«.

Ziegelbrenner-Brunnen

Hans Osel gestaltete 1978 den Ziegelbrenner-Brunnen aus Muschelkalk, der vor der → Johanneskirche auf dem Preysingplatz in Haidhausen steht. Dargestellt sind ein Ziegelträger und ein Ziegelschläger.

Max Ostenrieder / Toni Preis

1904 schuf der Architekt Max Ostenrieder (1870 – 1917) beim Giesinger Waldhaus am Rand des Perlacher Forsts südlich des Säbener Platzes in Harlaching einen Holztrog-Trinkwasserbrunnen mit Januskopf. Inzwischen finden wir dort einen Nachbau des Bildhauers Toni Preis (*1945) aus dem Jahr 2000.

Regina Poly

1982, zehn Jahre nach dem Abschluss ihres Architekturstudiums an der Technischen Universität Berlin, gründete Regina Poly (1942 – 2014) in Berlin ihr eigenes Büro mit dem Schwerpunkt Garten- und Landschaftsarchitektur. Verheiratet war sie übrigens mit dem Schauspieler und Regisseur, Übersetzer und Dramaturgen Hanns Zischler (*1947).

Brunnen am Sankt-Jakobs-Platz

Der Sankt-Jakobs-Platz wurde 2007/08 nach Entwürfen der Künstlerin und Architektin Regina Poly (1942 – 2014) und des Architekten Thomas von Thaden neu gestaltet. Dabei entstand auch der 18 Meter lange Brunnen nach Vorstellungen von Regina Poly.

Brunnen am St.-Jakobs-Platz vor dem ORAG-Haus (Fotos: Oktober / August 2025)

Johannes Raphael Potzler

Karl Potzlers 1957 in München geborener Sohn Johannes Raphael Potzler studierte 1976 bis 1982 an der → Akademie der Bildenden Künste München. Vor der → Kirche St. Emmeram in Englschalking ‒ ganz in der Nähe des Ateliers seines Vaters (das er dann nach dessen Tod übernahm) ‒ schuf der Maler und Bildhauer 1991 einen »Gute-Hirte-Brunnen«: Der Hirte hat seinen Hirtenstab auf den Boden gelegt, um ein Schaf aus Gestrüpp zu befreien. Die Bronzeplastik steht auf drei Steinblöcken in einem Brunnenbecken.

Karl Potzler

Karl Potzler (1920 – 1995) absolvierte 1936 bis 1939 zunächst eine Ausbildung zum Holz- und Steinbildhauer, bevor er sich an der → Akademie der Bildenden Künste München immatrikulierte. Aber 1940 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Erst 1949, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft, konnte er das Studium wieder aufnehmen. Als Meisterschüler des Bildhauers Josef Henselmann schloss er es ab.

»Auffliegende Vögel«

1967 gestaltete der Bildhauer Karl Potzler die Brunnenanlage »Auffliegende Vögel« in der Herzog-Wilhelm-Straße im Hackenviertel nahe dem Sendlinger Tor.

Hans Prähofer

Hans Prähofer (1920 – 2005) studierte an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1937 musste er zum Militär. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er erst einmal als Journalist, bevor er Anfang der Fünfzigerjahre nach München zog und hier seinen autobiografischen Roman »Die Drachenschaukel« (1966) schrieb. Parallel zu seiner schriftstellerischen Arbeit übernahm Hans Prähofer künstlerische Aufträge als Grafiker und Bildhauer.

Brunnen im Arabellapark

Südlich des → Rosenkavalierplatzes und entlang der Adresse Arabellastraße 19a in Bogenhausen befindet sich seit 1984 ein langgezogener Brunnen des Bildhauers Hans Prähofer – den wir noch nie mit Wasser erlebten. Und ein paar Meter entfernt davon gestaltete Hans Prähofer einen »Lichterhügel«.

Brunnen an der Paschstraße

Über den Brunnen an der Paschstraße 46 im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg fand ich nichts weiter heraus, aber aufgrund der Ähnlichkeit mit Hans Prähofers Brunnen und Lichterhügel in der Arabellastraße glaube ich, dass es sich um ein Werk dieses Bildhauers handelt.

Hans Prähofer schuf auch die → Keramikmosaike nach Motiven von Richard Strauss entlang der Richard-Strauss-Straße zwischen Effnerplatz und Denninger Straße in Bogenhausen.

Anton Pruska

Anton Pruska (1846 – 1930) arbeitete als Bildhauer in München und lehrte ab 1895 an der Kunstgewerbeschule. Von ihm stammt die dekorative Plastik an den Fassaden des 1892/93 von Hans Grässel am Kapuzinerplatz in der Isarvorstadt errichteten Gebäudes (→ Thomasbräukeller) ebenso wie das ungewöhnliche Jugendstil-Kalksteinrelief → »Maria im Birnbaum« am 1904/05 von Max Ostenrieder errichteten Roiger-Haus (Kreuzstraße 1, Ecke Brunnstraße) im Hackenviertel.

St.-Anna-Brunnen

Zu Gabriel von Seidls (1848 – 1913) Entwurf für den Bau der → St.-Anna-Kirche im Lehel gehörte ein Trogbrunnen mit vier Paradiesflüssen davor, der dann 1894 im Anschluss an die Kirche von Anton Pruska und seiner Werkstatt errichtet wurde.

Edmund Puchner

Nachdem sich Edmund Puchner (1932 – 2014) zum Glasmaler und Bildhauer hatte ausbilden lassen, studierte er an der → Akademie der Bildenden Künste München. Von 1962 an arbeitete er als freischaffender Künstler.

Wasser-Xylophon

Seit 1970 steht in der Wohnanlage am Karl-Marx-Ring 27 in Neuperlach ein »Wasser-Xylophon« des Künstlers Edmund Puchner. Allerdings macht der Brunnen einen recht ungepflegten Eindruck. Eigentlich sollte aus acht unterschiedlich hoch angebrachten trapezförmigen Bronzeblech-Pfannen Wasser ins Brunnenbecken plätschern. Das ergäbe zwar nicht wirklich die acht Töne einer Oktave, aber ein vielstimmiges Rauschen.

Inga Ragnarsdóttir

Inga Ragnarsdóttir (*1955) studierte nach einer ersten Ausbildung in Island von 1979 bis 1987 an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1989/90 gestaltete sie am Helmut-Fischer-Platz in Schwabing einen Brunnen, dem sie keinen Namen gab.

Inga Ragnarsdóttir: Brunnen am Helmut-Fischer-Platz (Fotos: Juli 2025)

Ernst Andreas Rauch

Ernst Andreas Rauch (1901 ‒ 1990) trat 1941 in die NSDAP ein und erhielt noch im selben Jahr eine Professur an der → Akademie der Bildenden Künste in München. Bei der Entnazifizierung verlor er 1945 die Professur. Die Stadt München verlieh ihm allerdings 1962 den Förderpreis für Bildende Kunst.

In der Borstei sind einige Bildwerke von Ernst Andreas Rauch zu sehen. Auch der → Karl-Valentin-Brunnen auf dem Viktualienmarkt stammt von ihm.

Blütenkelchbrunnen

1938/39 baute Fritz Gablonsky (1876 – 1971) für das damalige Zentralministerium des Landes Bayern ein neoklassizistisches Palais mit Schaufassade in der Galeriestraße. Dafür ließen die Nationalsozialisten vier 1820/21 von Leo von Klenze errichtete klassizistische Wohngebäude abreißen. Heute residiert das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in dem Gebäudekomplex an der Nordwestecke des Graggenauer Viertels (Ludwigstraße 2). Im Schmuckhof des Ministeriums steht seit 1961 der von Ernst Andreas Rauch nach einem Entwurf Joseph Wackerles (1880 – 1959) geschaffene »Blütenkelchbrunnen«.

Radspieler-Brunnen

Gegenüber dem Radspielerhaus im Hackenviertel steht seit 1967 der Radspielerbrunnen (»Radl-Brunnen«), den der Bildhauer Ludwig Deller (1923 – 2007) nach einem Entwurf seines Kollegen Ernst Andreas Rauch (1901 – 1990) gestaltete. Das Mühlenrad formte die Mayrische Kunstgießerei aus Bronze.

Berolina-Brunnen

Bei Berolina handelt es sich um die Personifikation der Stadt Berlin. Der 1980 von Ernst Andreas Rauch gestaltete Berolina-Trinkwasserbrunnen ist in der Johann-Fichte-Straße am Zaun des Ungererbads in Schwabing zu finden.

Josef Rauch

Der Bildhauer Josef Rauch (1867 – 1921) arbeitete nach dem Studium an der → Akademie der Bildenden Künste München vor allem in Berlin.

Nischenbrunnen

1900 schuf Josef Rauch den Nischenbrunnen an der westlichen Ecke des → Bayerischen Nationalmuseums (Ecke Prinzregenten- / Lerchenfeldstraße).

Karl Rödl

Gänseliesl-Brunnen

Der Gänseliesl-Brunnen am → Luise-Kiesselbach-Platz in Sendling-Westpark wurde 1937 von Karl Rödl jun. gestaltet.

Adolf Rothenburger

Adolf Rothenburger (1883 – 1972) wechselte 1902 von der Städelschule in seiner Geburtsstadt Frankfurt/M nach München, und zwar als Privatschüler und Mitarbeiter des Bildhauers Adolf von Hildebrand. Parallel dazu baute Adolf Rothenburger ein eigenes Atelier auf. Er modellierte beispielsweise die Skulptur → »Jäger mit Hund« in der Herzog-Albrecht-Anlage in Bogenhausen.

»Die schöne Melusine«

Die 1939 von Adolf Rothenburger aus Dolomit geformte Meerjungfrau gehört zu einem Brunnen aus Muschelkalk, der auf dem damaligen Melusinenplatz (heute: → Karl-Preis-Platz) in Ramersdorf enthüllt wurde.

Adolf Rothenburger: »Die schöne Melusine« (Fotos: Juni 2023)

Hans Rucker

Hans Rucker (1931 – 2011) ließ sich in Berchtesgaden zum Holzbildhauer ausbilden, bevor er 1950 bis 1957 beim Bildhauer Josef Henselmann an der → Akademie der Bildenden Künste München studierte. 1966/67 war er Stipendiat der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. Hans Rucker schuf zahlreiche Bildwerke für den öffentlichen Raum, darunter die vier Meter hohe Edelstahl-Plastik → »Eisernes Paar« vor dem Michaelibad in Perlach.

»Fremde Blume«

1966 gestaltete der Bildhauer Hans Rucker den zwei Meter hohen Bronze-Brunnen mit dem Titel »Fremde Blume«, der – etwas heruntergekommen – in der Alexandrastraße 1 im Lehel steht.

Asamhof-Brunnen

Den Asamhof-Brunnen schuf der Bildhauer Hans Rucker 1973.

Brunnenanlage

1986 schuf der Bildhauer Hans Rucker die Brunnenanlage vor dem → »Schweinchenbau« der LMU in der Leopoldstraße bzw. dem Eingang zum U-Bahnhof Giselastraße. Wasser dürfte da schon länger nicht mehr geflossen sein.

Wilhelm von Rümann

Wilhelm von Rümann (1850 – 1906) studierte ab 1872 an der → Akademie der Bildenden Künste München und bei Michael Wagmüller*. 1887 wurde er Professor an der Kunstakademie. Zu seinen Schülern gehören Bernhard Bleeker* und Hermann Hahn*. Von Wilhelm von Rümann stammen auch die Denkmäler für → Carl von Effner, → Prinz Luitpold von Bayern, → Georg Simon Ohm und → Max von Pettenkofer in München.

*) Mehr zu Bernhard Bleeker, Hermann Hahn und Michael Wagmüller im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Putti im Brunnen auf der Prinzregent-Luitpold-Terrasse

Der Hofgärtendirektor Jakob Möhl (1846 – 1916) und sein Mitarbeiter Wilhelm Zimmermann gestalteten 1891 bis 1894 die nach Prinzregent Luitpold von Bayern benannte Terrassenanlage, über der 1896 mit dem Bau des Friedensengels begonnen wurde.

Der Bildhauer Wilhelm von Rümann hatte sechs Fische reitende Putti für den Fortunabrunnen von Schloss Herrenchiemsee entworfen, aber statt am Chiemsee wurden vier davon im Bassin der Prinzregent-Luitpold-Terrasse in München-Bogenhausen aufgebaut. Erst 1990 bis 1994 restaurierte man die zum Teil im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Originale für die Wiederherstellung des Fortunabrunnens in Herrenchiemsee, und vier neue Bronzeabgüsse sind seit 1993 auf der Prinzregent-Luitpold-Terrasse zu sehen.

Ruth Schaumann

Ruth Schaumann (1899 – 1975) verlor im Alter von sechs Jahren als Folge einer Scharlacherkrankung ihr Gehör. 1917 kam sie nach München und schrieb ihre ersten Gedichte. 1918 wurde die Schülerin in der Bildhauerklasse von Joseph Wackerle an der Münchner Kunstgewerbeschule. Ruth Schaumann arbeitete als Dichterin und Schriftstellerin, Zeichnerin und Bildhauerin. (Sie modellierte auch die Figurengruppe für das »Peter-Dörfler-Brünlein« auf dem → Winthirfriedhof in Neuhausen.)

Peterlbrunnen

1929 modellierte Ruth Schaumann die Bronzefigur für den im Jahr danach an der Stürzerstraße in der Siedlung Neufriedenheim in Laim enthüllten Peterlbrunnen.

Helmut Schlegel

Der Steinmetz und Bildhauer Helmut Schlegel (*1941) schuf 1986 einen Scheiben-Brunnen, der an der an der Ecke Metten- / Plankstettenstraße im Ortsteil Nederling – früher einem Weiler zwischen Gern und Moosach – zu finden ist. Inzwischen gehört Nederling zum Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg.

Ulla Scholl

Ulla Scholl (1919 – 2011) gehörte über ihren Vater Hermann Maria Scholl (1875 – 1957) einer Bildhauerfamilie an, deren Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Auch ihre Tochter Ulla M. Scholl* wurde Bildhauerin. Als erste Frau erhielt sie 1976 den Auftrag, eine Büste für die → Ruhmeshalle zu schaffen: Maximilian Graf von Montgelas. 1987 gestaltete sie auch die Büste von Adolf von Hildebrand für die Ruhmeshalle.

Ammoniten-Brunnen

1954 schuf Ulla Scholl den Ammonitenbrunnen im Innenhof der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in der Maxvorstadt (Luisenstraße 37 / Richard-Wagner-Straße 10).

»Hasenbrunnen«

Am Ende der Schleißheimer Straße (Adresse: Thelottstraße 4) im Stadtteil Hasenbergl befindet sich eine 1973 im Auftrag der Stadt München von Ulla Scholl gestaltete Großplastik aus Beton: der »Hasenbrunnen«.

*) Mehr zur Tochter Ulla M. Scholl im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Klaus Schultze