Pinakotheken München

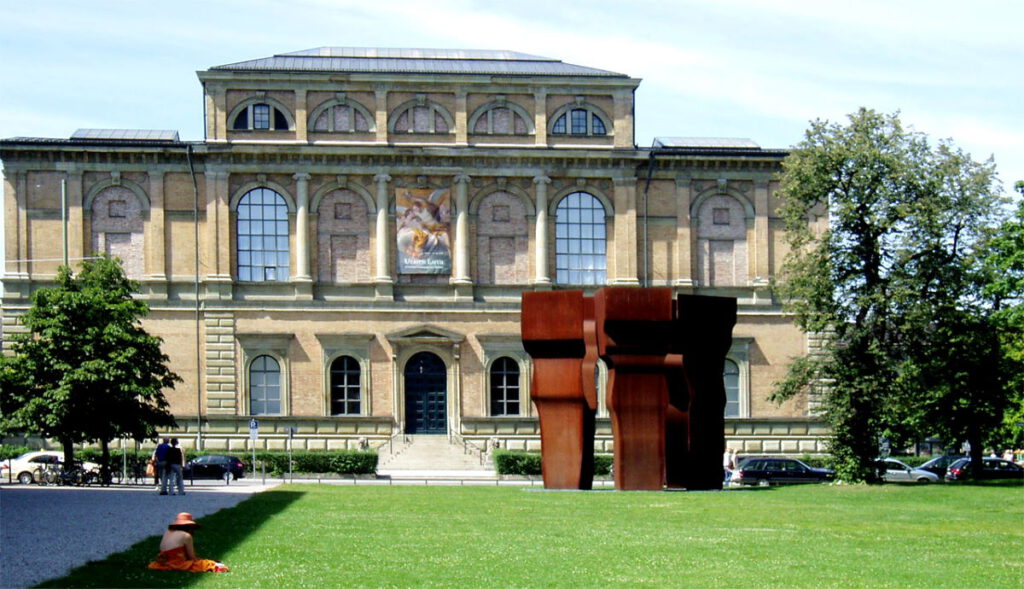

Alte Pinakothek München

Die Geschichte der Alten Pinakothek

Die Anfänge der Alten Pinakothek gehen auf Historienbilder zurück, die Herzog Wilhelm IV. ab 1528 in Auftrag gab, darunter die → »Alexanderschlacht« von Albrecht Altdorfer. Kurfürst Maximilian I. ließ sich 1627 von Nürnberg → »Die vier Apostel« von Albrecht Dürer übergeben.

Kurfürst Maximilian Joseph – der spätere König von Bayern – ernannte den Maler und Architekten Johann Christian von Mannlich (1741 – 1822) 1799 zum pfalz-bayerischen Zentraldirektor aller Kunstsammlungen, und die von Mannlich 1793 vor den französischen Revolutionstruppen in Pfalz-Zweibrücken gerettete Gemäldesammlung bildete einige Jahrzehnte später den Grundstock der Alten Pinakothek in München.

König Ludwig I. von Bayern beauftragte 1826 Leo von Klenze* mit dem Bau eines Museums für die Gemäldesammlung. Die Pinakothek wurde am 16. Oktober 1836 eröffnet. Die Alte Pinakothek, so der Name seit 1853, konzentriert sich auf Maler vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts und gilt als eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt.

Das Gebäude wurde zwar im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, aber die Bestände hatte man rechtzeitig ausgelagert. Hans Döllgast* leitete 1946 bis 1957 den Wiederaufbau. Eine Renovierung fand 1994 bis 1998 statt.

*) Mehr zu Leo von Klenze und Hans Döllgast im Album über Architekten

Kabinette

Der niederländische Porträt- und Geschichtsmaler Paulus Janszoon Moreelse (1571‒ 1638) orientierte sich an Caravaggio. Das Gemälde »Die blonde Schäferin« (1624) gehört stattdessen zur holländischen Bildwelt des idealisierten, freizügigen Schäfer- und Hirtenlebens.

Carel Fabritius (1622 – 1654), ebenfalls ein Niederländer, gilt als der bedeutendste Künstler aus dem Umfeld Rembrandts. Beim Selbstbildnis (um 1645) stellte er sich in einem Fantasiekostüm dar.

Säle I, II und IIa

Der flämische Maler Rogier van der Weyden (Rogier de le Pasture, um 1399 – 1464) gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Altniederländischen Malerei. 1455 vollendete er den Dreikönigsaltar, ein Triptychon aus Eichenholz für die Kölner Kirche St. Columba (daher auch: Columba-Altar). Auf der 140 mal 153 Zentimeter großen Mitteltafel ist die Anbetung der Könige zu sehen, auf dem linken Flügel die Verkündigung und rechts die Darbringung im Tempel.

Der Tiroler Künstler Michael Pacher (1435 – 1498) führte in Bruneck im Pustertal von etwa 1460/65 bis 1495 eine der leistungsfähigsten Altarbauwerkstätten seiner Zeit. Und er zählt zu den bedeutendsten Malern und Bildschnitzern der Spätgotik. Den Kirchenväteraltar schuf Michael Pacher um 1480 für das Kloster Neustift bei Brixen.

Albrecht Dürer (1471 – 1528) schuf zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein Ölgemälde auf Lindentafeln, das nach der Kölner Familiendynastie Jabach benannt wurde. Vom Jabach-Altar sind nur die Flügel erhalten. Auf den Innenseiten sind Joseph und Joachim, Simeon und Lazarus zu sehen. ‒ Das Diptychon »Die vier Apostel« entstand 1526. Abgebildet sind vier überlebensgroße Apostelfiguren: Johannes und Petrus, Markus und Paulus. Der bayerische Kurfürst Maximilian I. holte das Diptychon 1627 nach München, indem er die Stadt Nürnberg wissen ließ, dass er es gern hätte und eine Verweigerung als despektierlich empfinden würde.

Albrecht Dürer: Jabach-Altar, um 1503/05; Die vier Apostel, 1526 (Fotos: März 2023 / Februar 2026)

1500 malte sich Albrecht Dürer in Öl auf Lindenholz. Seine Ähnlichkeit mit Jesus ist gewiss kein Zufall. Außerdem zeigt er sich mit einem Marderpelz-Besatz, den nur die oberste Schicht der Stadtgesellschaft tragen durfte. Die vermutlich erst später hinzugefügte lateinische Inschrift lässt sich folgendermaßen übersetzen: »So malte ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst in naturgetreuen Farben im Alter von 28 Jahren.« Johann Christian von Mannlich erwarb das Gemälde 1805 von Georg Gustav Petz von Lichtenhof für die Alte Pinakothek in München. Deshalb wird Dürers »Selbstbildnis im Pelzrock« auch als »Münchner Selbstbildnis« bezeichnet.

Matthias Grünewald (eigentlich Mathis Nithart oder Gothart, um 1475/80 – 1528) war nicht nur Hofmaler der Erzbischofe von Mainz, sondern auch »Wasserkunstmacher« (Wasserbauingenieur) in Aschaffenburg. Der inzwischen übliche Name Matthias Grünewald geht auf das 1675 bzw. 1679 veröffentlichte zweiteilige Hauptwerk des Kunsthistorikers Joachim von Sandrart zurück.

Albrecht Dürer: Selbstbildnis im Pelzrock, 1500; Matthias Grünewald: Die hll. Erasmus und Mauritius, um 1520/24

(Fotos: Februar 2026)

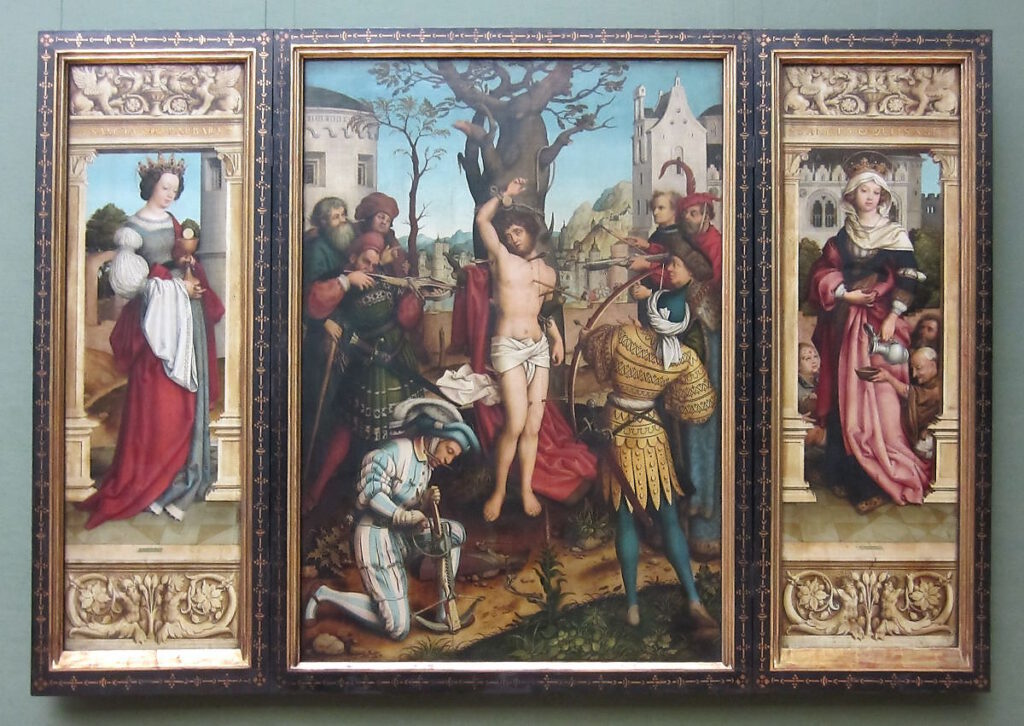

Der Sebastiansaltar von Hans Holbein d. Ä. (um 1460/65 – 1524) entstand 1516. Abgebildet sind die hl. Barbara (linker Flügel), das Martyrium des hl. Sebastian (Mitteltafel) und die hl. Elisabeth (rechter Flügel). Sebastian war ein Kohortenführer des römischen Kaisers Diokletian im 3. Jahrhundert. Weil er christlichen Märtyrern beistand, verurteilte ihn der Kaiser selbst zum Tod.

Saal IV

»Madonna mit der Nelke«, ein Jugendwerk von Leonardo da Vinci (1452 – 1519), ist das einzige Gemälde des Universalgenies in einem deutschen Museum. Die Alte Pinakothek erwarb es 1889 von einem privaten Besitzer. Damals hielt man das Gemälde noch für ein Werk von Leonardos Lehrer Verrocchio. Erst einige Monate später ordnete Heinrich von Geymüller es Leonardo da Vinci zu. Allgemein anerkannt wird das seit 1937/38.

Säle VI und VII

Saal VII: Rubens-Saal

Um 1617 vollendete Peter Paul Rubens (1577 – 1640) das größte Bild, das er jemals malte: »Das Große Jüngste Gericht«. Das mehr als sechs Meter hohe und 4,34 Meter breite Gemälde hängt im Rubenssaal (Saal VII) der Alten Pinakothek.

Im Rubenssaal hängen auch die Gemälde »Der Raub der Töchter des Leukippos« (1618) und das Porträt der Aletheia Talbot (1620). Auf dem Bild rechts ist die Entführung der Leukippiden Hilaeira und Phoibe durch die Dioskuren Castor und Pollux dargestellt. Rubens schuf nur wenige Porträts. Alethea Howard, 13. Baronin Furnivall, Gräfin von Arundel, geborene Lady Alethea Talbot, lebte von 1585 bis 1654.

Peter Paul Rubens: Löwenjagd, 1621; Bethlehemitischer Kindermord, um 1638 (Fotos: Februar 2026)

Saal IX

Alte Pinakothek, Saal IX (Fotos: März 2023)

Der spanische Barock-Künstler Bartolomé Esteban Murillo (1618 – 1682) gilt als der berühmteste Maler Sevillas in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im Saal IX der Alten Pinakothek in München hängen drei Genrebilder von ihm.

Bartolomé Esteban Murillo: Trauben- und Melonenesser, um 1645; Die kleine Obsthändlerin , um 1670/75; Die Pastetenesser, um 1675/82

(Fotos: Februar 2026)

Saal X

Im Saal X dominiert das 4,88 Meter hohe Gemälde »Die Verehrung der Trinität durch den hl. Papst Clemens«, das Giovanni Battista Tiepolo (1696 – 1770) um 1739 im Auftrag des Kurfürsten Clemens August von Köln als Altarbild für die Chorfrauenkirche im Schloss Nymphenburg schuf.

Orazio Gentileschi (eigentlich Orazio Lomi, 1563 – 1639) zählt zu den bedeutendsten italienischen Malern und Freskanten zwischen Spätmanierismus und Barock. Sein Gemälde »Martha tadelt ihre Schwester Maria« bezieht sich auf die aus dem Neuen Testament bekannte Sünderin Maria Magdalena und ihre sittenstrenge Schwester Martha.

Saal XI

Lucas Cranach d. J. (1515 ‒ 1586) malte um 1565 auf Lindenholz das Bildnis einer kostbar gekleideten Dame, bei der es sich vermutlich um Markgräfin Elisabeth von Ansbach-Bayreuth handelte.

Saal XII

Der französische Rokoko-Künstler François Boucher (1703 – 1770) malte 1756 im Auftrag König Ludwigs XV. dessen Mätresse Madame de Pompadour (1721 – 1764).

Der französische Künstler Louis-Roland Trinquesse (um 1745 – um 1800) malte und zeichnete Genreszenen, Mode und Porträts. Vorbild für die Pianistin im hellen Kleid dürfte Marianne Franméry gewesen sein, die Ehefrau des Komponisten François Étienne Franméry, die Louis-Rolland Trinquesse auf mehreren Bildern darstellte.

(Foto: Februar 2026)

»Wie Bilder erzählen. Storytelling von Albrecht Altdorfer bis Peter Paul Rubens«

Vom 5. Juni 2025 bis 5. Juli 2026 zeigt die Alte Pinakothek in München die von Gabriel Dette und Mirjam Neumeister kuratierte Sonderausstellung »Wie Bilder erzählen. Storytelling von Albrecht Altdorfer bis Peter Paul Rubens«. Zu sehen sind Gemälde aus der Altdeutschen, Altniederländischen und Flämischen Malerei des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Fotos: Februar 2026

Meister der Pollinger Tafeln:

Kreuzaltar aus Polling, Herzog Tassilo führt den Bischof zur Fundstelle des Kreuzes, um 1450;

Marienaltar aus Polling, Anbetung der Könige, 1444

Meister des Erfurter Regler-Altars: Flügel eines Marienaltars, Tempelgang und Opferung Mariens (links), Tod Mariens (rechts), um 1460

Michael Pacher (um 1435 – 1498): Kirchenväteraltar, Außenseite des rechten Flügels oben:

Der Teufel weist dem hl. Augustinus das Buch der Laster vor, um 1480

Lucas Cranach d. Ä. (1472 – 1553) und Werkstatt: Hl. Anna Selbdritt, um 1516

Albrecht Dürer (1471 – 1528): Die Muttergottes mit der Nelke, 1516

Albrecht Altdorfer (um 1482/85 – 1532): Maria mit dem Kinde in der Glorie, um 1518

Hans Baldung, gen. Grien (1484/85 – 1545): Pfalzgraf Philipp der Kriegerische, 1517

Peter Paul Rubens (1577 – 1640): Junger Mann mit schwarzem Barett, um 1620/25

(Verkündigung an Maria, Darbringung im Tempel, Aussgießung des Heiligen Geistes, Tod Mariens)

Herzog Wilhelm IV. von Bayern, 1526; Maria Jacobaea von Baden, Herzogin von Bayern, 1526

Jörg Breu d. Ä. (um 1475 – 1540): Der Sieg des Publius Cornelius Scipio über Hannibal in der Schlacht bei Zama, um 1530

Melchior Feselen (um 1495 – 1538): Belagerung der Stadt Alesia durch Julius Caesar und der Kampf gegen Vercingetorix, 1533

Pieter Bruegel d. Ä. (um 1526/30 – 1569): Das Schlaraffenland, 1567

Pieter Brueghel d. J. (1564 – 1637/38) nach Pieter Bruegel d. Ä.: Der Bethlehemitische Kindermord, um 1597

Neue Pinakothek München

Nach Entwürfen Friedrich von Gärtners* errichtete August von Voit* die Neue Pinakothek, die am 25. Oktober 1853 als Pendant zur (Alten) Pinakothek eröffnet wurde und die erste Galerie »moderner« Kunst weltweit war. Die Ruine des 1944 von Bomben zerstörten Gebäudes wurde 1948/49 abgerissen. Alexander Freiherr von Branca* gestaltete den postmodernen, am 28. März 1981 eröffneten Neubau. Die Neue Pinakothek widmet sich der europäischen Kunst vom späten 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

Für eine voraussichtlich zehn Jahre dauernde Generalsanierung ist die Neue Pinakothek im Kunstareal München seit Anfang 2019 geschlossen. Bevor die Baustelle abgesperrt wurde, konnte man zwei Skulpturen vor der Neuen Pinakothek sehen: »Große Liegende« (1957) von Henry Moore (1898 ‒ 1986) und »Miracolo« (1959/60) von Marino Marini (1901 – 1980).

*) Mehr zu Alexander Freiherr von Branca, Friedrich von Gärtner und August von Voit im Album über Architekten

Unter dem Titel »Von Goya bis Manet« zeigte die Alte Pinakothek vom 8. Februar 2022 bis 26. November 2024 rund 90 Gemälde und Skulpturen vom ausgehenden 18. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert aus der (geschlossenen) Neuen Pinakothek.

Mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Gemäldesammlungen

aus urheberrechtlichen Gründen privat: