München:

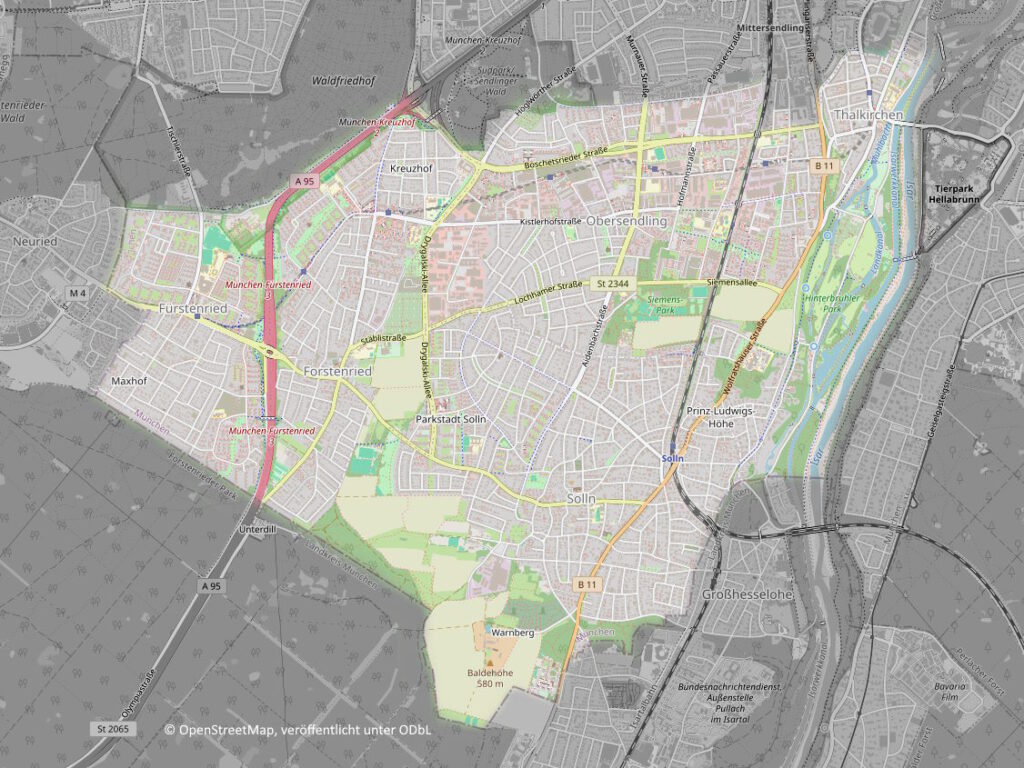

Thalkirchen Obersendling Forstenried Fürstenried Solln

Der Münchner Stadtbezirk 19 besteht aus fünf Stadtteilen: Thalkirchen, Obersendling, Forstenried, Fürstenried und Solln.

Thalkirchen

Thalkirchen wurde erstmals im Jahre 1268 in einer Urkunde erwähnt. Wo heute die Kirche St. Maria Thalkirchen steht, befand sich der alte Ortskern. 1818 tat sich Thalkirchen mit Obersendling und Maria Einsiedel zu einer eigenständigen Gemeinde zusammen, die jedoch 1900 von München eingemeindet wurde.

Obersendling

Der im Spätmittelalter entstandene Ort Obersendling – ab 1808/18 ein Teil von Thalkirchen ‒ zählte Mitte des 19. Jahrhunderts gerade einmal 39 Bewohnerinnen und Bewohner, aber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden massenhaft Wohnungen in Obersendling gebaut. Auslöser dafür war der Umzug der Firma Siemens von Berlin nach München-Obersendling. (Von Obersendling im Stadtbezirk 19 zu unterscheiden sind die Stadtbezirke 6 und 7, Sendling und Sendling-Westpark.)

Forstenried

Forstenried (»Uuorstersried«) wurde 1166 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Es handelte sich wohl ursprünglich um den Dienstsitz eines Försters auf einer Rodung (Ried), denn das hochmittelalterliche Wort Uuorster bedeutet Förster. 1808/18 entstand die selbstständige Gemeinde, die 1912 von München eingemeindet wurde.

Fürstenried

Fürstenried geht auf den 1194 erstmals als »Parchalchesried« erwähnten Ort Poschetsried zurück. Unter einem Barschalk (Parchalch) verstand man einen minderfreien Mann. Nachdem der Forstenrieder Wald ab 1687 zu einem Jagdpark ausgebaut worden war, erwarb Kurfürst Maximilian Emanuel 1715 die Schwaige Poschetsried und ließ das Herrenhaus von seinem Hofbaumeister Joseph Effner bis 1717 zu einem Jagdschloss mit Barockgarten umgestalten: Schloss Fürstenried. 1808/18 wurde Fürstenried zu einem Teil der Gemeinde Forstenried (siehe oben).

Bis 1960 bestand Fürstenried nur aus der Schlossanlage. Die Großsiedlung wurde in den Sechzigerjahren gebaut.

Solln

Solln (»Solon«) lässt sich urkundlich bis 1005 zurückverfolgen. Die Gemeinde Solln entstand 1818 aus dem Dorf Solln und der Einöde Warnberg. Der Bau der Isartalbahn führte Ende des 19. Jahrhunderts dazu, dass sich Solln zu einem Ausflugsziel der Münchner entwickelte und eine Villenkolonie entstand, die damals Wilhelmshöhe hieß. 1938 wurde Solln von München eingemeindet und bildet seither den südlichsten Stadtteil. In den Sechzigerjahren baute man auf bis dahin landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen Solln und Forstenried eine Trabantensiedlung, die Parkstadt Solln.

Aidenbachstraße

Die Aidenbachstraße wurde 1901 nach Aidenbach in Niederbayern benannt, wo am 8. Januar 1806 ‒ zwei Wochen nach der Sendlinger Mordweihnacht ‒ eine Schlacht zwischen einem Bauernheer und kaiserlichen Truppen stattfand. Mehr dazu: »Historia der Schlacht von Aidenbach«.

Feuerwache 2

Eine Fassade der Feuerwache 2 an der Ecke Aidenbachstraße 7 / Boschetsriederstraße wurde vom BS Design Buero mit einem Feuerwehrmann im Einsatz bemalt.

U-Bahnhof Aidenbachstraße

Der U-Bahnhof Aidenbachstraße wurde vom Architekturbüro Otto Schultz-Brauns & Partner in Zusammenarbeit mit Sepp Wanie gestaltet und 1989 eröffnet. Die Sichtbetonwände sind mit mehreren Schichten blauer Farbe marmoriert und mit Spiegeln von Jan Roth gegliedert.

Album über U-Bahnhöfe in München

»The Criminals«

»The Criminals« heißt es an einem Gebäude hinter dem U-Bahnhof Aidenbachstraße.

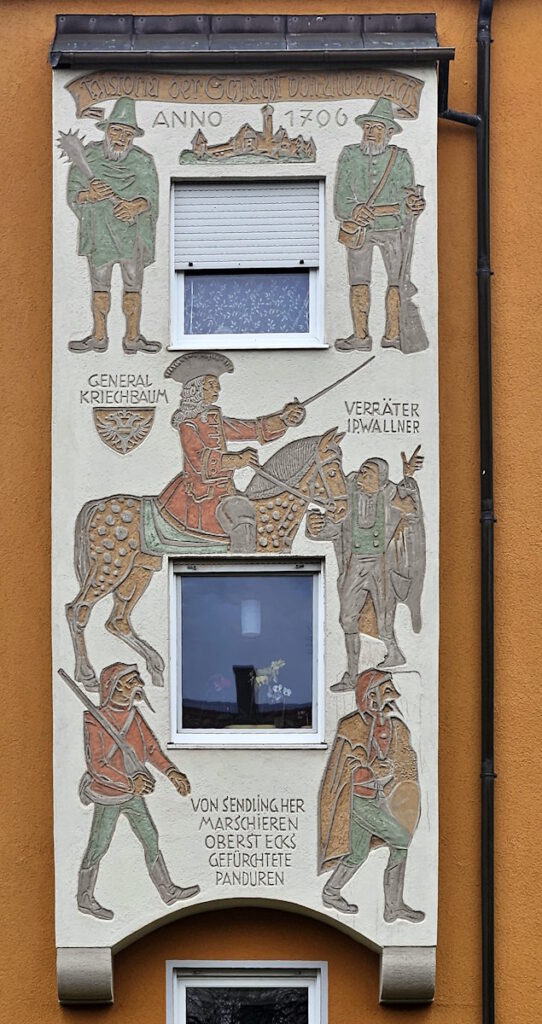

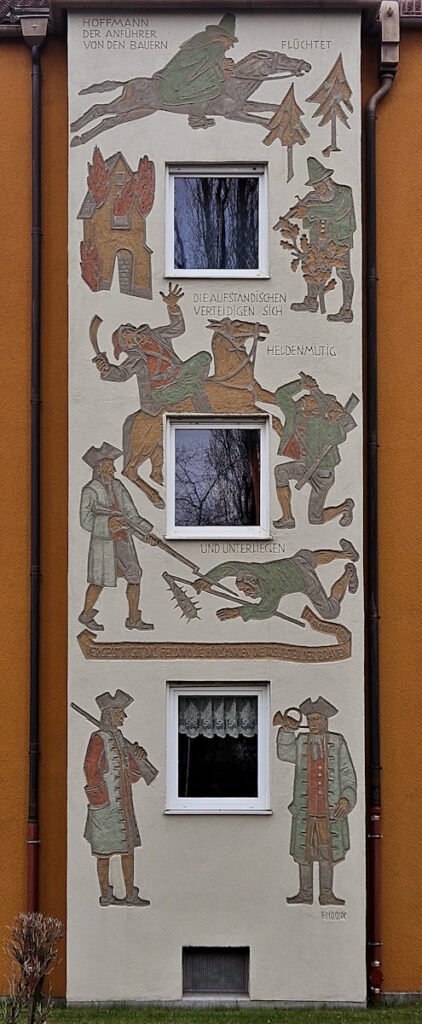

»Historia der Schlacht von Aidenbach«

Das 1928/29 gebaute Mietshaus-Ensemble in der Aidenbachstraße 87 bis 99 hatte der Architekt Emil Freymuth (1890 – 1961) als ersten Bauabschnitt einer Wohnsiedlung »Freiland« im Stil der Neuen Sachlichkeit konzipiert. Aber die weitergehenden Pläne wurden nicht realisiert.

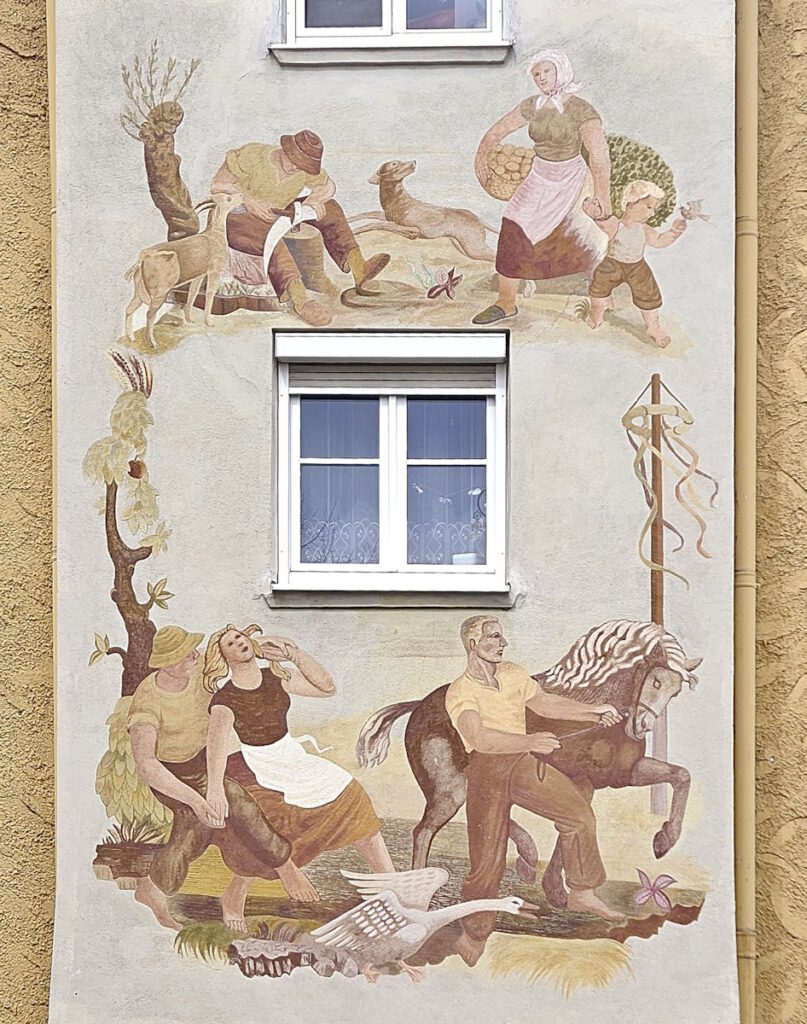

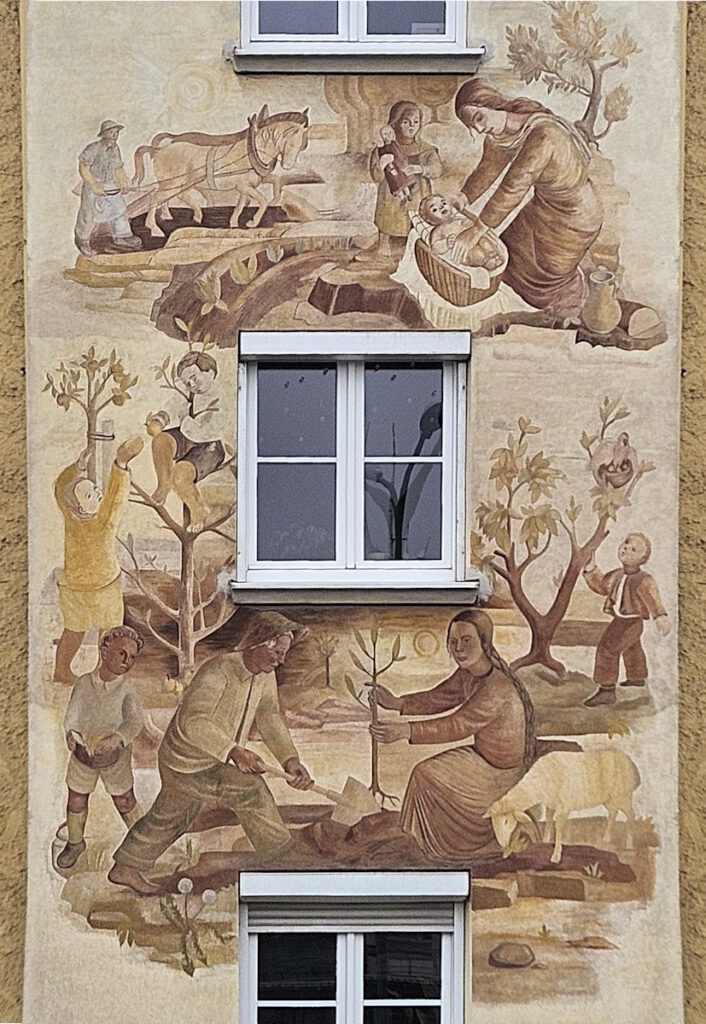

Die beiden Wandmalereien »Historia der Schlacht von Aidenbach« thematisieren die Schlacht von Aidenbach am 8. Januar 1706, die der »Sendlinger Mordweihnacht« folgte. Damals besiegten die von Georg Friedrich von Kriechbaum befehligten kaiserlichen Truppen ein von Johann Hoffmann (→ Hofmannstraße, mit einem f) angeführtes Bauernheer und metzelten Tausende der Aufständischen nieder, obwohl sich diese bereits ergeben hatten. Damit brach die Erhebung gegen Österreich endgültig zusammen.

Aidenbachstraße 77 ‒ 85 (Fotos: April 2025)

Boschetsrieder Straße

Theodor Fischer vom Stadterweiterungsreferat entwarf 1899 ein Straßennetz für den Ausbau des Industriegebiets Obersendling. Dazu gehörte ein namenloser Weg, der 1901 nach Poschetsried benannt wurde, der Schwaige, die Kurfürst Maximilian Emanuel 1715 erworben hatte. Daraus war Schloss Fürstenried entstanden.

Brunnen in der Boschetsrieder Straße

Der Blumenbrunnen an der Boschetsrieder Straße 20 wurde 1988 vom Bildhauer Waldemar Wien (1927 – 1994) gestaltet. 2023 plätscherte dort noch Wasser, aber seither scheint es damit vorbei zu sein.

Schule an der Boschetsrieder Straße

Auf Initiative des Stadtschulrats Georg Kerschensteiner (1854 – 1932) wurde 1902 bis 1904 die Schule an der Boschetsrieder Straße 35 in Thalkirchen nach Plänen des Architekten Robert Rehlen (1859 – 1941) gebaut, des späteren Leiters der Münchner Lokalbaukommission.

Streetart von Loomit

Loomit bemalte 2006/07 im Auftrag der Stadtwerke München zwölf Trafohäuschen, darunter das an der Ecke Halske- / Boschetsrieder Straße in München-Obersendling. Dargestellt ist ein Paar beim Fingerhakeln.

Lost Place

Auf Höhe der Machtlfinger Straße befindet sich in der Boschetsrieder Straße ein Lost Place: die Tunneleinfahrt der 1991 stillgelegten Route der Straßenbahnlinie 16. Weil die beiden 130 Meter langen Wände der legalen Freiluftgalerie in Obersendling nicht für alle Ideen reichen, werden die Graffiti immer wieder übermalt (Crossing).

Album über Lost Places in Obersendling

Drygalski-Allee

Die Drygalski-Allee erinnert seit 1965 an Erich von Drygalski (1865 – 1949). Der Polarforscher Geograf, Geodät und Geophysiker leitete 1891 bis 1893 zwei Grönland-Expeditionen und 1901 bis 1903 die erste deutsche Expedition zum Südpol (»Gauß-Expedition«). Die Ludwig-Maximilians-Universität München berief Erich von Drygalski 1906 als Professor für Erdkunde und Geophysik. 1935 ließ er sich emeritieren.

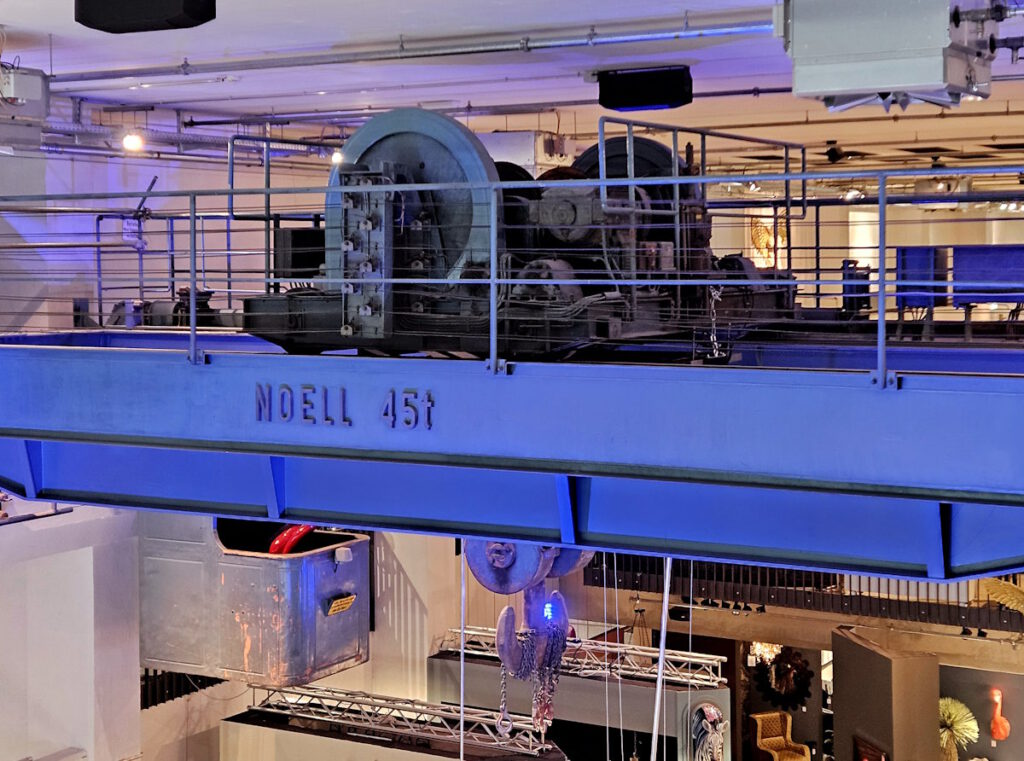

»KARE Kraftwerk«

Die technische Anlage des 1962 in Betrieb genommenen Gasturbinen-Heizkraftwerks der Stadtwerke München in Obersendling war in Deutschland einzigartig. Die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme wurde zum Heizen verwendet. Wärme konnte jedoch auch unabhängig von der Stromerzeugung ins Fernwärmenetz eingespeist werden.

Nach mehreren Explosionen, zuletzt im Jahr 1994, legte man das Kraftwerk still, und 2010 begann der Rückbau. Allerdings riss man das Industriegebäude nicht ab, sondern gestaltete es so um, dass es seit 2014 als Verkaufs- und Ausstellungsraum eines Möbelhauses genutzt werden kann: »KARE Kraftwerk« (Drygalski-Allee 25).

Floßlände

Im 19. Jahrhundert gab es noch mehrere Anlegestellen für Isar-Flöße (Floßländen) in München, aber als das Transportmittel durch die Eisenbahn an Bedeutung verlor, baute man 1899 die Zentrallände in Thalkirchen und schloss alle anderen Floßländen.

An der Floßlände legen inzwischen nur noch die Flöße an, mit denen Touristen von Wolfratshausen nach München gebracht werden.

An der Floßlände werden die Flöße zerlegt – das beginnt schon, bevor die Gäste an Land gegangen sind –, und Sattelschlepper bringen das Holz wieder isaraufwärts.

Forstenrieder Allee

U-Bahnhof Forstenrieder Allee

Die U3 endete zunächst am vom Architekturbüro Brückner & Partner geplanten und 1989 eröffneten U-Bahnhof Forstenrieder Allee. 1991 wurde die Strecke bis Fürstenried-West verlängert. Die Bilder an den Hintergleiswänden hat der Künstler Helmut Pfeuffer (*1933) gemalt.

Album über U-Bahnhöfe in München

Fraunbergplatz und -straße

Der Fraunbergplatz und die Fraunbergstraße in Thalkirchen wurden nach dem bayrischen Uradelsgeschlecht Fraunberg benannt.

St. Maria in Thalkirchen

Anstelle einer romanischen Kirche aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde in zwei Bauphasen – Ende des 14. Jahrhunderts und hundert Jahre später – eine gotische errichtet, die Kurfürst Max Emanuel von seinem Hofmaler Johann Andrae Wolff 1695 bis 1698 barockisieren ließ. Als Thalkirchen am 1. Januar 1900 von München eingemeindet wurde, erhielt der Architekt Gabriel von Seidl den Auftrag für einen Erweiterungsbau. Der entstand 1907/08 in neubarockem Stil. Er öffnet sich durch drei Bögen nach Osten zum Langhaus und weist ebenso wie dieses ein rundes Deckenfresko auf. Das ältere – eine Darstellung von Mariä Himmelfahrt – stammt von Johann Andrae Wolff, das andere malte Kaspar Schleibner. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Maria in München-Thalkirchen unbeschädigt.

Der Ende des 15. Jahrhunderts gebaute spätgotische Flügelaltar mit einer Mariendarstellung des Ulmer Bildschnitzers und -hauers Gregor Erhart wurde bei der Barockisierung 1698 aufgelöst. Ignaz Günther gestaltete den Altaraufbau um die Madonna herum 1759 bis 1769 im Rokoko-Stil neu. Die beiden Seitenaltäre sind aus Elementen des 1698 zerlegten Hauptaltars entstanden, und Josef Hauber malte 1798 die Altarbilder dazu.

Streetart in Thalkirchen

Die beiden Hähne an der Gartenmauer des ehemaligen Kulturzentrums Thalkirchen in der Fraunbergstraße 4, dessen Räume einige Künstler 2019/20 vorübergehend als Ateliers nutzten, stammen von Markus Henning (»Eliot the Super«).

Gmunder Straße

Die Gmunder Straße in Obersendling wurde 1901 nach der Gemeinde Gmund am Tegernsee benannt.

Streetart in Obersendling

In der Gmunder Straße zwischen Aidenbach- und Hofmannstraße gibt es Streetart von verschiedenen Künstlern zu sehen, darunter Flying Förtress.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Helfenriederstraße

Die Helfenriederstraße in Obersendling erinnert seit 1923 an Christoph Helfenrieder, einen Maler im 17. Jahrhundert. Er stammte aus Tölz, machte sich dann aber in Meran einen Namen.

Sugar Mountain Kulturzentrum

Als Zwischennutzung des stillgelegten Katzenberger Betonwerks in der Helfenriederstraße 12 wurde 2021 auf Initiative des Münchner Gastronomen und Kulturveranstalters Michael (»Michi«) Kern (*1966) das Sugar Mountain Kulturzentrum für Kunst und Sport, Kultur und Begegnung eingerichtet. Die Künstlerin Lakwena Maciver machte den Turm 2021 unter dem Motto »All Colors Are Beautiful« bunt und schrieb mit riesigen Lettern: »Different But Good Together«. Auch Gabriel Holzner, Felix Rotenwald und Emanuel Mooner trugen zur Farbigkeit des Sugar Mountain bei. Und eine Fassade wurde im Juni 2021 von dem Künstlerduo L0fhigh mit dem Mural »Datadreamer« bemalt. Mit einer App konnte der Betrachter in die Augmented Reality Ebene des Kunstwerks eintauchen.

Im September 2024 endete die Zwischennutzung, und das Sugar Mountain Kulturzentrum musste schließen. Aber nun ist »Sugar Valley« geplant.

Hinterbrühler See

Der Hinterbrühler See wurde Anfang des 20. Jahrhunderts südlich der Floßlände zwischen dem Isar-Werkkanal (Zufluss) und dem Floß- bzw. Ländkanal (Abfluss) in den Isarauen angelegt. Bei Brühl handelt es sich übrigens um ein altes Wort in Toponymen, das auf Wiese, Wald oder ein Feuchtgebiet verweist.

Hofmannstraße

Die Hofmannstraße (mit einem f) wurde nach Johann Hoffmann benannt, der im Bauernaufstand 1705 eine Streitmacht der Rebellen führte, bis sie am 8. Januar 1706 in der Schlacht von Aidenbach in Niederbayern den kaiserlichen Truppen unterlag. Damit brach die Erhebung gegen die kaiserliche Besatzung endgültig zusammen – und Johann Hoffmann wurde in Braunau enthauptet. Mehr dazu: »Historia der Schlacht von Aidenbach«.

»Collision«

Drei Wochen lang arbeiteten die Künstler SatOne und Daniel Man im Sommer 2018 an der Fassade des NYX-Hotels in der Hofmannstraße 2 und schufen das Mural »Collision«.

Positive Propaganda

In der Hofmannstraße 42 (Ecke Gmunder Straße) ist Streetart mit dem Hinweis auf den gemeinnützigen Kunstverein Positive Propaganda zu sehen, der auch das → »Amuseum of Contemporary Art« in der Maxvorstadt betreibt.

Isarauen

Die Isar entspringt im Karwendel und durchfließt München auf einer Länge von 14 Kilometern. Im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte man das Flussbett in München eingedämmt, begradigt und kanalisiert. Seit den Fünfzigerjahren wird die Isar durch den Sylvensteinspeicher reguliert.

Von Februar 2000 bis Juni 2011 wurde die Isar zwischen der → Großhesseloher Brücke und der → Corneliusbrücke renaturiert und in der Breite verdoppelt. Der »Isar-Plan« unter dem Motto »Neues Leben für die Isar« diente nicht nur dem Hochwasserschutz. Auen, Kiesbänke und Bademöglichkeiten im sauberen Wasser der Isar bilden ein Freizeit- bzw. Naherholungsgebiet, das auf beiden Ufern mit Spazier-, Wander- und Fahrradwegen sehr gut erschlossen ist.

Isarwerkkanal

Der Isarwerkkanal ist ein 12 km langer Seitenkanal der Isar, der angelegt wurde, um die 1894 bzw. 1900 gebauten Wasserkraftwerke Höllriegelskreuth und Pullach zu betreiben. »Der Isarflößer«, eine 1938/39 von dem Bildhauer Fritz Koelle* (1895 – 1953) geschaffene Bronzestatue, steht an der Ausleitung des Ländkanals aus dem Isarwerkkanal südlich des → Hinterbrühler Sees.

*) Mehr zu Fritz Koelle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

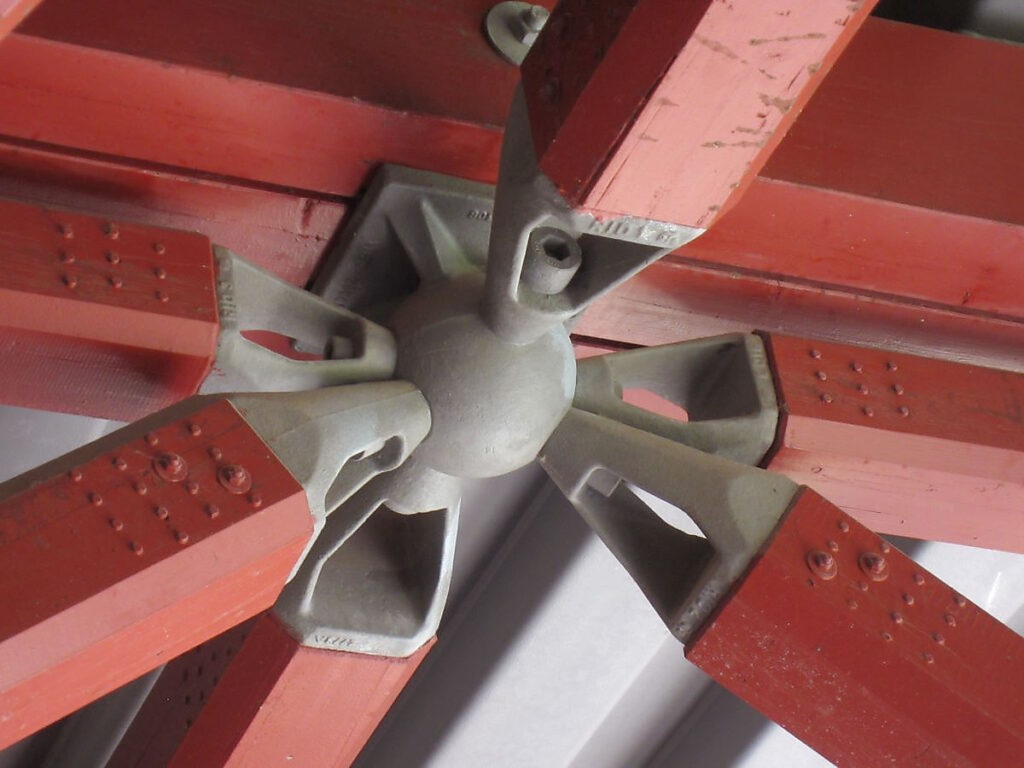

Das Isarwerk 1 in Thalkirchen, ein 1906 bis 1908 nach Plänen von August Blössner erbautes Laufwasserkraftwerk, ist das älteste noch betriebene Isarkraftwerk in München. Die drei Francis-Doppelzwillingsturbinen aus dem Jahr 1915 wurden allerdings 2022 durch eine Kaplan-Turbine ersetzt.

Vor dem Schleusenwärterhäuschen am Isarwerkkanal, zwischen Marienklausensteg und Floßlände, plätschert seit 1906 ein mit Trinkwasser aus der Städtischen Wasserleitung gespeister Holztrogbrunnen, der nach dem Architekten Wilhelm Bertsch (1865 – 1916) benannt ist.

Kistlerhofstraße

Die Kistlerhofstraße erinnert seit 1914 an den Kistlerhof, ein ehemaliges Anwesen in Obersendling.

Gewerbegebiet Kistlerhof

Das ehemalige Agfa-Fabrikareal in Obersendling gehörte zwischenzeitlich der Unternehmerfamilie Hirmer. Der neue Eigentümer, das Luxemburger Unternehmen Empira Investment Solutions, kündigte den mehr als 30 dort arbeitenden Künstlern zum Oktober 2023, darunter dem seit 1975 in München lebenden österreichischen Aktionskünstler, Bühnenbildner, Musiker und Komponisten Wolfgang Flatz (*1952), der auf dem Flachdach des Gebäudes in der Kistlerhofstraße 70 einen 3200 m² großen Skulpturengarten angelegt hat (»Heaven 7«). Im November 2024 musste Wolfgang Flatz ausziehen.

2013 hatte Wolfgang Flatz eine der beiden von dem Frankfurter Künstler Case (Andreas von Chrzanowski) an der Nordfassade des Kistlerhofs gemalten Friedenstauben mit Farbbeuteln beworfen, um zu demonstrieren, dass das Friedenssymbol nicht mehr geachtet wird.

Machtlfinger Straße

Die 1958 angelegte Machtlfinger Straße in Obersendling benannte man nach Machtlfing, einer 1808 entstandenen Gemeinde, die 1976/78 von Andechs eingemeindet wurde.

U-Bahnhof Machtlfinger Straße

Der U-Bahnhof Machtlfinger Straße wurde von den Architekten Schnetzer und Großkopf in Zusammenarbeit mit dem U-Bahn-Referat geplant und 1989 eröffnet. An den bordeauxrot gestrichenen Bohrpfahl-Betonwänden hängen zweiteilige Farbflächen (Acryl auf Aluminium), die der Künstler Rupprecht Geiger* (1908 – 2009) entwarf.

*) Mehr zu Rupprecht Geiger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über U-Bahnhöfe in München

Maisinger Platz

Der Maisinger Platz in Obersendling wurde 1921 nach der damals eigenständigen Gemeinde Maising südwestlich von Starnberg benannt. Seit 1978 gehört Maising zu Pöcking.

St. Joachim

Anstelle einer Hallenkirche aus Holz in der damaligen Bockspergerstraße (heute: Geisenhausenerstraße), die 1925/26 gebaut und nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1944/45 restauriert worden war, errichtete man 1955/56 einen halben Kilometer weiter südlich die heutige Kirche St. Joachim am Maisinger Platz 22 in Obersendling.

Maria-Einsiedel

1724 erwarb Cosmas Damian Asam (1686 – 1739) den Landsitz, den der kurfürstliche Hofrat Adrian von Kray 1687 neben der seit dem 14. Jahrhundert bestehenden Schadeneckmühle in Thalkirchen hatte errichten lassen. Der spätbarocke Künstler und Architekt stockte das Gebäude auf und bemalte die Fassade 1729/30 mit damals für München typischen Fresken. Cosmas Damian Asam benannte seinen Landsitz nach dem Schweizer Marien-Wallfahrtsort Kloster Einsiedeln.

Im Zweiten Weltkrieg brannte das »Asam-Schlössl« aus. Der Kirchenmaler Karl Manninger rekonstruierte die Fresken 1981/82 nach Veduten. 1992 erwarb die Augustiner Bräu das Asam-Schlössl im Thalkirchner Ortsteil Maria Einsiedel, und seit 1993 wird dort wieder ein Gasthaus betrieben.

Asam-Schlössl (Fotos: August 2023)

Miesingstraße

Die Miesingstraße in Thalkirchen wurde 1937 nach dem 1883 hohen Berg Hochmiesing im Mangfallgebirge benannt.

Mural von Won ABC

Won ABC (Markus Müller) gestaltete 2019 das Mural im Innenhof der Jugendherberge München Park in der Miesingstraße.

Mural in der Jugendherberge München Park (Fotos: August 2023)

Obersendling

U-Bahnhof Obersendling

Beim von Josef Karg und Manfred Kessler geplanten und 1989 fertiggestellten U-Bahnhof Obersendling wurden die Bohrpfähle belassen und lediglich rostrot eingefärbt.

Album über U-Bahnhöfe in München

Ratzingerplatz

Der Platz wurde 1931 nach dem bayrischen Generalleutnant Moritz Ratzinger (1849 – 1930) benannt, der sich nach seiner militärischen Karriere beim Roten Kreuz engagiert hatte und im Ersten Weltkrieg für seine Verdiente mehrfach ausgezeichnet worden war.

Ehemaliges Trambahnhäuschen

Am Trambahnhäuschen der stillgelegten Haltestelle am Ratzingerplatz entstanden 2017 Stencils des International Munich Art Lab.

Wohnanlage Ratzingerplatz – Aidenbachstraße – Tulpenweg – Steinmetzstraße

An der Wohnanlage zwischen Ratzingerplatz, Aidenbachstraße, Tulpenweg und Steinmetzstraße fallen Wandgemälde auf, dazu Figurenschmuck an den beiden Toren am Ratzingerplatz – und Kleingärten bei den Garagen im Innenhof.

Kleingärten und Garagen im Innenhof der Wohnanlage, Figur am westlichen Tor (Fotos: April 2025)

Schloss Fürstenried

Nachdem der Forstenrieder Wald ab 1687 zu einem Jagdpark ausgebaut worden war, erwarb Kurfürst Maximilian Emanuel 1715 die Schwaige Poschetsried von Ferdinand Joseph von Hörwarth und ließ das Herrenhaus von seinem Hofbaumeister Joseph Effner bis 1717 zu einem Jagdschloss mit Barockgarten umgestalten.

1881 kam Schloss Fürstenried in den Privatbesitz des Prinzen Otto von Wittelsbach (1848 – 1916), der 1886 nominell König von Bayern wurde, aber aus psychischen Gründen regierungsunfähig war. Aufwendige Umgestaltungen passten die Anlage an die Bedürfnisse des isolierten Kranken an. Beispielsweise rekonstruierte der Hofgartenintendant Carl von Effner den von seinem Urgroßvater angelegten Barockgarten – und sorgte für den Erhalt der alten Linden.

Album über Schloss Fürstenried

»Siemensland« in Obersendling

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Siemens von Berlin nach München, und Obersendling wurde »Siemensland«. Aber nach der Jahrtausendwende gab Siemens den Standort auf und verkaufte die Liegenschaften.

Siemens-Wohnsiedlung

Nach Plänen des Architekten Emil Freymuth (1890 – 1961) entstand Anfang der Fünfzigerjahre die Siemens-Wohnsiedlung in Obersendling. Markant sind zwei wegen ihrer Grundrisse als »Sternhäuser« bezeichnete Hochhäuser. Das »Sternhaus III« in der Leo-Graetz-Straße kam erst 2006/07 dazu. Gestaltet wurde es vom Architektenbüro Otto Steidle. 2009 verkaufte Siemens den im Jahr zuvor sanierten Wohnungsbestand in Obersendling.

1955 beauftragte Siemens den Bildhauer Joachim Berthold* (1917 – 1990), ein Bronze-Kunstwerk für die Grünfläche hinter dem scheibenförmigen Wohnhochhaus der Siemens-Siedlung in der Leo-Graetz-Straße zu gestalten. So entstand »Der Schauende«.

*) Mehr zu Joachim Berthold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Lost Place

Auf dem ehemaligen Siemens-Areal an der Hofmannstraße wollte der neue Eigentümer, die Patrizia Immobilien AG, ab 2018 ein neues Wohnquartier errichten (»Hofmann-Höfe«). Zuvor beauftragte das Unternehmen den in München lebenden britischen Künstler Daniel Man mit dem Projekt »Scale – Urban Wall Art Munich«: Mit mehr als einem Dutzend Kollegen – darunter Loomit, SatOne und die Stone Age Kids, Aryz aus Spanien und die Zwillinge Os Gemeos (Otávio und Gustavo Pandolfo) aus Brasilien – bemalte Daniel Man vom 26. Juni bis 1. Juli 2017 Fassaden leer stehender Gebäude.

»Scale – Urban Wall Art Munich« auf dem ehemaligen Siemens-Gelände (Fotos: August 2023)

Album über Lost Places in Obersendling

Siemenspark, Siemenswäldchen

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Siemens-Gelände in Obersendling und die in der Siemens-Siedlung Wohnenden legte Siemens ein nicht öffentliches Betriebssportgelände südlich der Siemensallee an (Hermann-von-Siemens-Sportpark). Die Anlage wurde 2011 nach einem halben Jahrhundert geschlossen.

2017 erwarb die Stadt München das Areal, und seit 2019 wurde es sukzessive öffentlich zugänglich. Im Siemenspark gibt es Spazierwege und Sportmöglichkeiten. Bemerkenswert ist der alte Baumbestand.

Öffentlich ist auch das Siemenswäldchen auf der anderen Seite der Siemensallee, zwischen der Allmannshausener Straße und dem ehemaligen Siemens-Geländes.

U-Bahnhof Thalkirchen

Der am 28. Oktober 1989 eröffnete U-Bahnhof Thalkirchen wurde vom U-Bahn Referat in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Karg & Kessler geplant, und die Münchner Künstlerin Ricarda Dietz gestaltete sowohl am Bahnsteig als auch im Sperrengeschoss zum nahen Tierpark Hellabrunn passende Wandbilder.

Ricarda Dietz (*1939), eine der drei Töchter von des Bildhauers Elmar Dietz und der Schriftstellerin Gertrud Fussenegger, studierte Malerei und Innenarchitektur an der Akademie der Bildenden Künste München. »Der öffentliche Raum wurde mein Forum und ist es heute noch«, schreibt sie auf ihrer Website. Sie schuf die Wandbilder für die U-Bahnhöfe Theresienwiese (1984) und Thalkirchen (1989), das Farbkonzept der Hintergleiswände des U-Bahnhofs Dülferstraße (1987/96) und das Bodenmosaik im U-Bahnhof Haderner Stern (1993); mit Michael Braun gestaltete sie die Hintergleiswände im U-Bahnhof Frankfurter Ring (1993) und mit Florian Heine und Marc Sigl schuf sie die Wandbilder im U-Bahnhof Feldmoching (1996).

Album über U-Bahnhöfe in München

Thalkirchner Brücke

1903/04, kurz nach der Eingemeindung Thalkirchens, errichtete das Unternehmen Sager & Woerner zwischen dem neuen Stadtteil und Untergiesing eine Holzbrücke auf Betonfundamenten über die Isar. 1989 bis 1991 wurde die Thalkirchner Brücke durch eine Konstruktion des Bauingenieurs Richard J. Dietrich (1938 – 2019) ersetzt, ein von Stahlknoten zusammengehaltenes Fachwerk aus Fichtenleim- und Lärchenvollholz auf den vorhandenen Betonfundamenten. Die 197 Meter lange Holzbrücke soll 2026 von 15 auf 21 Meter verbreitert werden, und zwar mit dem gleichen Material und in derselben Bauweise wie bisher.

Zielstattstraße

Die Zielstattstraße wurde 1901 nach der 1892/93 dort gebauten »Schießstätte der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft München von 1406« benannt.

1847 beschloss König Ludwig I., den 1839 auf dem Marsfeld in Betrieb genommenen Münchner Hauptbahnhof auf das Gelände der »Schießstätte der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft München von 1406« zu verlegen. Die Schützen mussten weichen, aber die Schützenstraße in der Ludwigsvorstadt erinnert noch heute an sie.

Die Gesellschaft zog zunächst auf die Theresienwiese, konnte dort jedoch auch nicht bleiben und ließ deshalb 1892/93 in Mittersendling (seit 1992: Obersendling) einen Neubau im Stil des Historismus nach Entwürfen der Architekten Paul Pfann (1860 – 1919) und Günther Blumentritt (1859 – 1941) errichten, mit Schießständen, Vereinsräumen und einem Festsaal.

Die öffentliche Gaststätte im inzwischen denkmalgeschützten Hauptgebäude an der Zielstattstraße 6 trägt seit 2013 den Namen »Augustiner Schützengarten«.

Über die beiden Statuen im Augustiner Schützengarten scheint nichts weiter bekannt zu sein. Vermutlich stammen sie aus der Bauzeit des Hauptgebäudes.