Schlossanlage Schleißheim: Museen

Die Schlossanlage Schleißheim geht auf ein Herrenhaus zurück, dass sich der bescheidene bayrische Herzog Wilhelm V. der Fromme (1548 – 1626) nach seiner Abdankung im Oktober 1597 bauen ließ. Sein Sohn, der spätere Kurfürst Maximilian I. (1573 – 1651), riss es ab und ersetzte es 1617 bis 1623 durch ein Schloss. Maximilian II. Emanuel (1662 – 1726) ließ dann nicht nur 1684 bis 1688 von Enrico Zuccalli das hochbarocke Gartenschloss Lustheim bauen, sondern – ebenfalls von Enrico Zuccalli – eine monumentale Schlossanlage nach dem Vorbild von Versailles planen. Allerdings mussten die 1701 begonnenen Bauarbeiten während des Spanischen Erbfolgekriegs ausgesetzt werden, und nach der Rückkehr des Kurfürsten Max Emanuel aus dem Exil (1715) konnte nur der 300 Meter breite Ostflügel – das Neue Schloss – von Joseph Effner realisiert werden.

Dennoch gehört das 1726 bis 1918 von den Wittelsbacher Kurfürsten bzw. Königen als Sommerresidenz genutzte Neue Schloss Schleißheim zu den prächtigsten Barockschlössern in Europa.

Alle drei Schlösser können ebenso wie der Schlosspark besichtigt werden. Die Anlage, die auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, befindet sich in Oberschleißheim am Stadtrand von München. Im Alten Schloss und im Schloss Lustheim sind Ausstellungen aufgebaut. Auch im Neuen Schloss werden einzelne Räume als Gemäldegalerie genutzt, aber dort geht es vor allem um die prächtige Innenarchitektur.

Altes Schloss

Ab 1595 erwarb Herzog Wilhelm V. der Fromme (reg. 1579 – 1598) mehrere Schwaigen und ließ dort bis 1600 ein Herrenhaus mit Wirtschaftsgebäuden errichten (»Wilhelmsbau«). Aus dieser Zeit blieb der Tor- und Uhrturm erhalten. Sein Sohn Maximilian I. (reg. 1598 – 1651; Kurfürst ab 1623) ließ das Herrenhaus bis auf die Kellermauern abbrechen und 1617 bis 1623 durch ein Renaissance-Schloss ersetzen: Altes Schloss. (Wer dabei als Architekt fungierte, wissen wir nicht.)

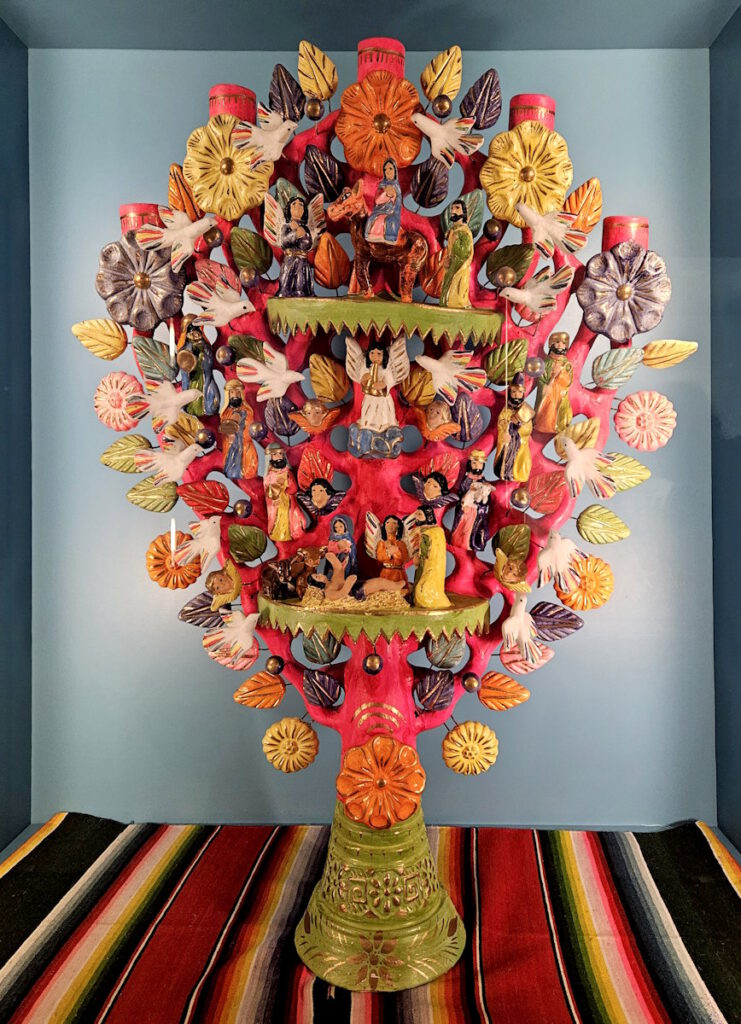

Sammlung »Das Gottesjahr und seine Feste«

Das im Zweiten Weltkrieg großenteils zerstörte Alte Schloss wurde 1970 bis 1989 wieder aufgebaut und dabei zum Museum für die ökumenische Sammlung »Das Gottesjahr und seine Feste«, die Gertrud Weinhold 1899 – 1992) dem Freistaat Bayern vererbte. Ausgestellt sind mehr als 6000 Exponate zur religiösen Fest- und Alltagskultur verschiedener Ethnien und Religionen.

Schloss Lustheim

Kurfürst Maximilian II. Emanuel vermählte sich 1685 mit Erzherzogin Maria Antonia von Österreich, der einzigen noch lebenden Tochter des Kaisers Leopold I., weil sie als mögliche Erbin des spanischen Königs Karl II. galt. 1684 bis 1688 ließ er eineinhalb Kilometer östlich des (Alten) Schlosses von Enrico Zuccalli* ein hochbarockes Gartenpalais bauen: Schloss Lustheim. Kurfürstin Maria Antonia starb allerdings bereits am 24. Dezember 1692 in Wien. In ihrem Testament hatte sie ihren Ehemann enterbt und auch für ihre Erben auf die spanische Krone verzichtet.

*) Mehr zu Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Pavillons

Zum Schloss Lustheim gehören zwei ebenfalls von Enrico Zuccalli gebaute Pavillons, Reste einer Kolonnade, die 1741 abgerissen wurde: die Renatuskapelle im Süden und der »Schöne Stall« im Norden. (Im nördlichen Pavillon fanden zum Zeitpunkt unseres Besuchs Sanierungsarbeiten statt.)

Deckenfresken

Der Deckenfresken-Zyklus über die Jagdgöttin Diana im Schloss Lustheim wurde 1686/87 von Johann Anton Gumpp, Francesco Rosa und Giovanni Trubillo gemalt.

Meißener Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider

1971 richtete das Bayerische Nationalmuseum in München ein Zweigmuseum im Schloss Lustheim in Oberschleißheim ein. In der Dauerausstellung sind mehr als 2000 Exponate aus der von Ernst Schneider (1900 – 1977) zusammengetragenen Porzellan-Sammlung zu sehen: »Meißener Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider«. Was hier an Meißener Porzellan präsentiert wird, lässt sich nur mit der Porzellansammlung im Dresdener Zwinger vergleichen.

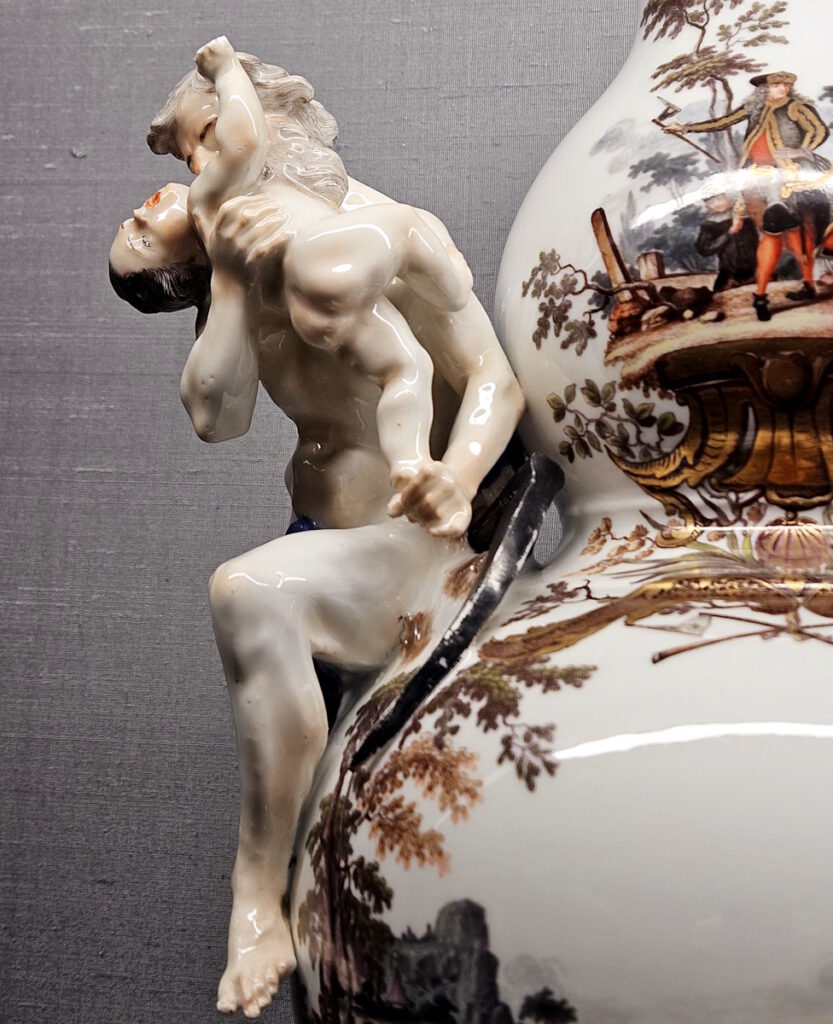

Anlässlich der Hochzeit des Kurprinzen Friedrich Christian von Sachsen (1722 – 1763) mit Maria Antonia Walpurga von Bayern (1724 – 1780) im Jahr 1747 schuf der Modelleur Johann Joachim Kändler (1706 – 1775) im Auftrag des sächsischen Hofes die beiden Figuren im Bild links.

Terrinen-Unterschale mit Jagddekor, um 1740/50

»Amerika«, Modell von Johann Joachim Kändler, Johann Friedrich Eberlein und Peter Reinecke, um 1745

Zarin Elisabeth bestellte in Meißen sieben Vasen mit Bezug auf die damals bekannten Planeten. Johann Joachim Kändler modellierte sie um 1745. Abgebildet ist die Planetenvase »Saturn«.

Neues Schloss Schleißheim

In Erwartung der Kaiserkrone plante Kurfürst Maximilian II. Emanuel ab 1701 eine Residenz nach dem Vorbild des Schlosses von Versailles. Vorgesehen war eine Vierflügelanlage mit dem Alten Schloss als Westflügel. Während des Spanischen Erbfolgekriegs (1701 – 1714) mussten die 1701 begonnenen Arbeiten ausgesetzt werden. Und nach der Rückkehr des Kurfürsten Max Emanuel aus dem Exil (1715) konnte nur der 300 Meter breite Ostflügel – das Neue Schloss – von Joseph Effner* (1687 – 1745) realisiert werden.

Die ursprünglichen Pläne stammten von Enrico Zuccalli*, aber bei der Fassade und der Innenarchitektur setzten sich Joseph Effners Vorstellungen durch. Sie entsprechen dem Stil des Régence. Leo von Klenze* gestaltete 1819 die barocke Fassade klassizistisch um, aber beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg orientierte man sich an Effners Entwürfen.

*) Mehr zu Joseph Effner, Leo von Klenze und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Statuen in den Galerien

Bilder vom Schlosspark im Album über Oberschleißheim

Portale

Der Rokoko-Bildhauer Ignaz Günther (1725 – 1775) schnitzte die beiden Portale 1763. (Sie wurden 2018 durch Kopien ersetzt. Die Originale befinden sich nun im Inneren des Neuen Schlosses.)

Schloss-Museum

Das Neue Schloss Schleißheim gehört zu den prächtigsten Barockschlössern in Europa. Ebenso eindrucksvoll wie die Außenansicht ist eine Besichtigung des Prunktreppenhauses, der Säle, der Großen Galerie und der kurfürstlichen Apartments.

Vestibül

Das Vestibül, die dreischiffige Eingangshalle mit toskanischen Säulen aus Tegernseer Marmor, entstand 1723. Der Barock-Künstler Nikolaus Gottfried Stuber (1688 – 1749) malte die Flachkuppeln illusionistisch aus.

Speisesaal

Den Stuck unter der Decke hatte Charles Dubut (um 1687 – 1742) noch für Kurfürst Max Emanuel geschaffen. 1764 ließ Kurfürst Max III. Joseph den Speisesaal neu gestalten, stilistisch im Übergang vom Rokoko zum Klassizismus. Christian Thomas Wink (1738 – 1797) malte 1768 bis 1771 das Deckenfresko: Kalypso empfängt den gestrandeten Odysseus auf der Insel Ogygia zum Festmahl. Kurfürst Ferdinand Maria ist über dem Kamin porträtiert, eingerahmt von den Kurfürsten Maximilian I. und Max Emanuel.

Sala terrena

Die halbrunden Nischen an den Stirnseiten der Sala terrena waren für Brunnen des flämischen Bildhauers Guillielmus de Grof (1676 – 1742) vorgesehen, die allerdings ausblieben. Der Italiener Giuseppe Volpini (1670 – 1729) gestaltete die Tonreliefs mit Meeresszenen als Supraporten über den Ausgängen. Und die Stuck vortäuschende Grisaille-Deckenmalerei stammt von Nikolaus Gottfried Stuber (1688 – 1749).

Nördlicher Gartensaal

Um 1764 wurde der Nördliche Gartensaal des Neuen Schlosses gestaltet. Das Deckengemälde, eine Allegorie des Glückspiels, stammt von Philipp Helterhof, einem Mitarbeiter von Johann Baptist Zimmermann*. Franz Xaver Feichtmayr stuckierte den Saal nach Entwürfen von François Cuvilliés dem Älteren*.

*) Mehr zu François Cuvilliés und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Nördlicher Gartensaal (Fotos: Mai 2025)

Nördliche Galerieräume, Drechselzimmer

Zwischen dem Nördlichen Gartensaal und dem Stuckatur-Kabinett befinden sich die sog. Galerieräume und das Drechselzimmer. Die Galerieräume werden für Ausstellungen genutzt. Das Neue Schloss Schleißheim verfügt über eine herausragende Sammlung der Barock-Malerei, die als Ergänzung zu den Beständen der Alten Pinakothek in München angelegt ist.

Wandtapeten im Drechselzimmer (Fotos: Mai 2025)

Stuckatur-Kabinett

Wilhelm Pfeiffer, genannt Fistulator, schuf um 1629 für die Münchner Residenz eine Scagliola-Wandverkleidung (intarsierter Stuckmarmor). 1724/25 wurde sie nach Schleißheim gebracht und im Schreibkabinett (Stuckatur-Kabinett) und in der → Kammerkapelle der Kurfürstin eingebaut. Die vergoldete Stuckdecke aus derselben Zeit (1725) stammt wohl von Johann Baptist Zimmermann.

Südlicher Gartensaal

Den Südlichen Gartensaal stuckierte Johann Baptist Zimmermann* 1723, und dabei fügte er nicht nur Putti ein, sondern auch Hermen mit individualisierten Gesichtern. Cosmas Damian Asam* schuf die Bilder in Grisailletechnik.

*) Mehr zu Cosmas Damian Asam und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Großes Kabinett

Der Bildhauer und Stuckateur Cesare Antonio Canavese (1672 – 1739) gestaltete 1729 den Keramikofen im Großen Kabinett des Neuen Schlosses Schleißheim.

Keramikofen von Cesare Antonio Canavese im Großen Kabinett (Fotos: Mai 2025)

Südlicher Galerieraum / Blaues Kabinett

Der Stuck im Blauen Kabinett stammt von Johann Baptist Zimmermann.

Treppenhaus

Das prunkvolle von Enrico Zuccalli* entworfene Treppenhaus im Zentrum des Neuen Schlosses Schleißheim ist der bedeutendste Raum. Es wurde 1720 bis 1722 gebaut, und 1847/48 von Leo von Klenze* in die heutige Form gebracht. Cosmas Damian Asam* malte das Kuppelfresko: Venus in der Schmiede des Vulkans bei der Anfertigung von Waffen für ihren Sohn Aeneas.

*) Mehr zu Cosmas Damian Asam. Leo von Klenze und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Großer Saal

Johann Baptist Zimmermann* stuckierte um 1720 den zweigeschossigen Großen Saal nach Entwürfen von Joseph Effner*, und der Münchner Künstler Franz Josef Beich (1665 – 1748) malte die beiden riesigen Bilder über kriegerische Erfolge von Max Emanuel. Das Deckenfresko stammt von Jacopo Amigoni (1682 – 1752): »Kampf zwischen Aeneas und Turnus um die Hand der Königstochter Lavinia« (um 1720/25). Der siegreiche Aeneas steht für Max Emanuel.

*) Mehr zu Joseph Effner und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Großer Saal im Obergeschoss des Neuen Schlosses Schleißheim (Fotos: Mai 2025)

Viktoriensaal

Die geschnitzte Wandvertäfelung des 1723 bis 1725 im Régence-Stil gestalteten Viktoriensaals zählt zu den herausragenden Innendekorationen des Barocks. Die Bilder stammen wie im Großen Saal von Jacopo Amigoni und Franz Josef Reich. Die Gemälde beziehen sich auf siegreiche Schlachten Max Emanuels im Großen Türkenkrieg ab 1683, und das Deckenfresko trägt den Titel »Dido empfängt Aeneas«.

Große Galerie

Die Große Galerie ist 57 Meter lang, und weil die Apartments des Kurfürsten im Süden und die der Kurfürstin im Norden als Enfilade gestaltet sind, ergibt sich bei geöffneten Türen eine Raumflucht von 160 Metern Länge. In die Laibungen der elf Fenster malte Johann Paul Waxschlunger (1680 – 1724) Grotesken mit Vögeln, Früchten und Seemotiven. Die sechs vergoldeten Konsoltische wurden mit einer Ausnahme 1722 bis 1725 nach Entwürfen von Joseph Effner in der Münchner Hofwerkstatt des Bildhauers Johann Adam Pichler hergestellt. Die bis zu 300 kg schweren Tischplatten stammen aus Steinbrüchen am Tegernsee. Jeder der böhmischen Rokoko-Lüster, die Kurfürst Max III. Joseph um 1750 in Wien erwarb, besteht aus 2450 Glasteilen.

Große Galerie (Fotos: Mai 2025)

Schlafzimmer der Kurfürstin

Das ab 1722 für Kurfürstin Therese Kunigunde eingerichtete, auch als »Gelbes Apartment« bezeichnete Paradeschlafzimmer wurde erst von ihrer Schwiegertochter Maria Amalia genutzt, die 1726 an der Seite von Max III. Joseph Kurfürstin wurde.

Großes Kabinett der Kurfürstin

Das von Jacopo Amigoni gemalte Deckenfresko im Großen Kabinett der Kurfürstin trägt den Titel »Triumph der Tugend über das Laster«. Von der Einrichtung blieb nichts erhalten, und der Raum wird als Galerie für Werke der italienischen Barockmalerei genutzt.

Kammerkapelle der Kurfürstin

Wilhelm Pfeiffer, genannt Fistulator, schuf um 1629 für die Münchner Residenz eine Scagliola-Wandverkleidung (intarsierter Stuckmarmor). 1724/25 wurde sie nach Schleißheim gebracht und sowohl im Schreibkabinett (→ Stuckatur-Kabinett) als auch in der Kammerkapelle eingebaut. Im Andachtsraum der Kurfürstin ergänzte Johann Georg Baader die Teile aus der Residenz.

Das Altarblatt »Himmelfahrt Mariae« stammt aus der Werkstatt von Peter Paul Rubens. Dieses Gemälde schenkte Johann Jakob Graf Fugger (1691 – 1759) dem Kurfürsten Max Emanuel 1726. Der Deckenspiegel öffnet sich zu einer ovalen »Laterne«, durch die man auf das Deckengemälde »Dreifaltigkeit« von Nikolaus Gottfried Stuber blickt. Der Stuck und die Figuren auf der Balustrade der »Laterne« stammen von Johann Baptist Zimmermann.

Kammerkapelle der Kurfürstin (Fotos: Mai 2025)

Vorzimmer des Kurfürsten

Die Wandteppiche im Vorzimmer des Kurfürsten wurden 1715 bis 1724 in Brüssel für Max Emanuel angefertigt. Das Deckenfresko »Zweikampf zwischen Achill und Hektor« stammt von Jacopo Amigoni.

Audienzzimmer und Schlafzimmer des Kurfürsten

Die Bildteppiche im Audienzzimmer des Kurfürsten fertigte der flämische Weber Judocus de Vos (1661 – 1734) nach Entwürfen des Malers Philippe de Hondt (1683 – 1741) an. Das Deckenfresko von Jacopo Amigoni trägt den Titel »Odysseus entdeckt Achill unter den Töchtern des Lycomedes«.

Jacopo Amigoni malte 1723 auch das Deckenbild des schlafenden Kriegsgottes Mars im Paradeschlafzimmer des Kurfürsten. Die Schlafstatt aus Seidensamt mit vergoldeter Reliefstickerei ist eines der wenigen nahezu vollständig erhalten Barock-Betten.

Rotes Kabinett

Der Barockkünstler Nikolaus Gottfried Stuber (1688 – 1749) bemalte den Plafond im Roten Kabinett des Kurfürsten mit grotesken Jagdmotiven. Die Wände sind mit Seide bespannt.

Schlossanlage Schleißheim: Gärten

Barockgarten

Dominique Girard, ein Schüler von André Le Nôtre, entwarf den französischen Barockgarten zwischen dem Schloss Lustheim und dem Neuen Schloss nach Vorarbeiten von Enrico Zuccalli*. Die Wasserversorgung erfolgt durch Kanäle von der Würm (Würmkanal, 1601) und von der Isar (Schleißheimer Kanal, 1689).

*) Mehr zu Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Barockgarten zwischen Schloss Lustheim und dem Neuen Schloss (Fotos: April 2024)

Nördlicher Schlosskanal

Barockgarten am Nördlichen Schlosskanal (Fotos: April 2024)

Fliederweg

Mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Schlösserverwaltung