Die Isar in München

Der Fluss

Die Isar entspringt im Tiroler Karwendel und mündet nach 292 Kilometern bei Deggendorf in die Donau. Auf einer Länge von 13,7 Kilometern fließt die Isar durch München.

Im Mittelalter war das Flussbett noch sehr viel breiter: das linke Ufer befand sich vor der Stadtmauer der »Heinrichstadt« auf Höhe der heutigen Sparkassenstraße. Große Kiesflächen (Gries), die sich nach jedem Hochwasser neu ablagerten, trennten die Flussarme.

Die Isar ist ein Wildfluss: Die Quelle liegt 1800 Meter hoch, die Mündung 1135 Meter tiefer. Das keltische Wort »isaria« ließe sich mit »reißend« übersetzen. Am 13. September 1813 starben mehr als hundert Menschen, als die damalige → Ludwigsbrücke vom Hochwasser weggerissen wurde, und bei einem Hochwasser am 13. September 1899 stürzten die → Luitpold- und die Max-Joseph-Brücke ein. Um die Isar zu bändigen, wurde das Flussbett in München im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingedämmt, begradigt und kanalisiert. Entlang der Erhardt-, Steinsdorf- und Widenmayerstraße – alle drei Straßen nach Münchner Bürgermeistern benannt ‒ wurden ab 1881 Kaie gebaut.

Weitere Kanäle legte man für Wasserkraftwerke entlang der Isar an. In München entstand 1906 bis 1908 das Isarwerk 1, und 1921 bis 1923 folgten die Isarwerke 2 und 3.

Seit den Fünfzigerjahren lässt sich die Isar durch den Sylvensteinsee bei Lengries im Isarwinkel regulieren. Im Stausee versank allerdings das Dorf Fall, das vor der Flutung an einen höher gelegenen Ort verlegt worden war.

Gabriel von Seidl* initiierte 1902 die Gründung des Isartalvereins im → Münchner Künstlerhaus. Heute handelt es sich um die älteste Naturschutzorganisation Bayerns. Der Isartalverein engagiert sich für die Pflege des Isartals südlich von München und den Erhalt der landschaftlichen Schönheit, er versucht, eine weitere Bebauung zu verhindern und erwirbt zu diesem Zweck auch selbst Areale.

Von Februar 2000 bis Juni 2011 wurde die Isar zwischen der → Großhesseloher Brücke und der → Corneliusbrücke auf einer Länge von acht Kilometern renaturiert und in der Breite verdoppelt. Der »IsarPlan« unter dem Motto »Neues Leben für die Isar« diente nicht nur dem Hochwasserschutz. Auen und Kiesbänke bilden seither ein Freizeit- bzw. Naherholungsgebiet, das auf beiden Ufern mit Spazier-, Wander- und Fahrradwegen sehr gut erschlossen ist.

Die Wasserqualität der Isar wird seit 1997/98 durch zusätzliche UV-Desinfektionsanlagen in der Badesaison von April bis September auf ein hohes Niveau gebracht, aber beispielsweise bei Starkregen kann nicht nur die Keimbelastung steigen, sondern dann stellen auch im Wasser treibende Gegenstände ein Risiko für Schwimmende dar. Bei der Isar handelt es sich auch weiterhin nicht um ein harmloses Badegewässer, sondern einen Wildfluss. Bei gutem Wetter baden viele Münchnerinnen und Münchner in der Isar ‒ und noch weit mehr sonnen sich am Ufer ‒, aber Warn- und Verbotsschilder sind zu beachten.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Isartal bei Pullach

Vom Burgweg in Pullach hat man einen schönen Blick ins Isartal, auf die Isar und den Isar-Werkkanal.

Der Isar-Werkkanal ist ein 12 km langer Seitenkanal der Isar, der angelegt wurde, um die 1894 bzw. 1900 gebauten Wasserkraftwerke Höllriegelskreuth und Pullach zu betreiben. Beim Bau des ersten Isarwerks der Stadt München, 1906 bis 1908, wurde der Isar-Werkkanal bis zur → Thalkirchner Brücke verlängert.

Großhesseloher Brücke

Bei Großhesselohe handelt es sich um den nördlichen Teil der Gemeinde Pullach im Isartal zwischen Grünwald und München.

1851 bis 1867 errichtete die Nürnberger Brückenbauanstalt Klett & Cie unter Leitung von Heinrich Gerber die Großhesseloher Brücke nach einem konstruktiven Entwurf von Friedrich August von Pauli, einem Pionier des Eisenbahnbrückenbaus. Wegen des zunehmenden Gewichts der Züge wurden 1908/09 Umbauten vorgenommen, und 1983 bis 1985 musste die alte Brücke ‒ von der im Lauf der Zeit schätzungsweise 300 Menschen in den Tod gesprungen waren ‒ durch einen kompletten Neubau ersetzt werden. Die 260 Meter lange und 42 Meter hohe Brücke überspannt die Isar und den Isar-Werkkanal zwischen Harlaching und Großhesselohe.

Blick nach Süden: Das denkmalgeschützte Isarwehr Großhesselohe mit dem Schleusenwärterhaus entstand 1906 bis 1908. 2023 bis 2025 wird es modernisiert. Dabei geht es vor allem um ökologische Anforderungen.

Blick nach Norden auf die Isar (rechts) und den Isar-Werkkanal (links);

Isar-Werkkanal zwischen Großhesselohe und Marienklause

»Der Isarflößer«, eine 1938/39 von dem Bildhauer Fritz Koelle* (1895 – 1953) geschaffene Bronzestatue, steht an der Ausleitung des Ländkanals aus dem Isar-Werkkanal südlich des → Hinterbrühler Sees.

*) Mehr zu Fritz Koelle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

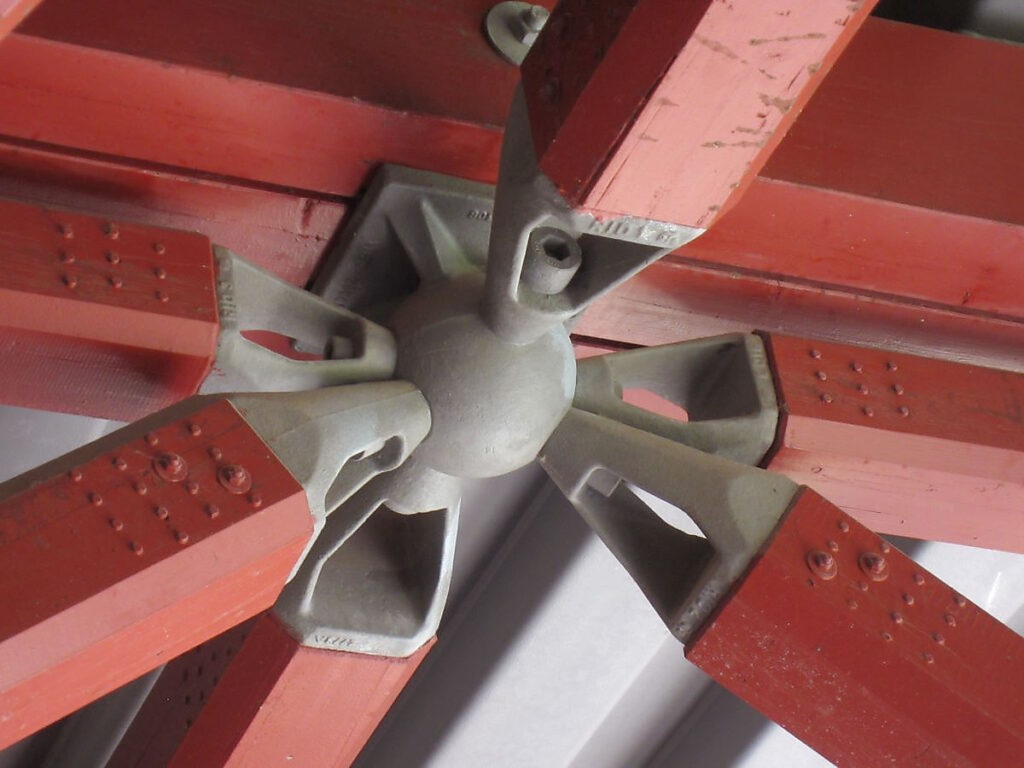

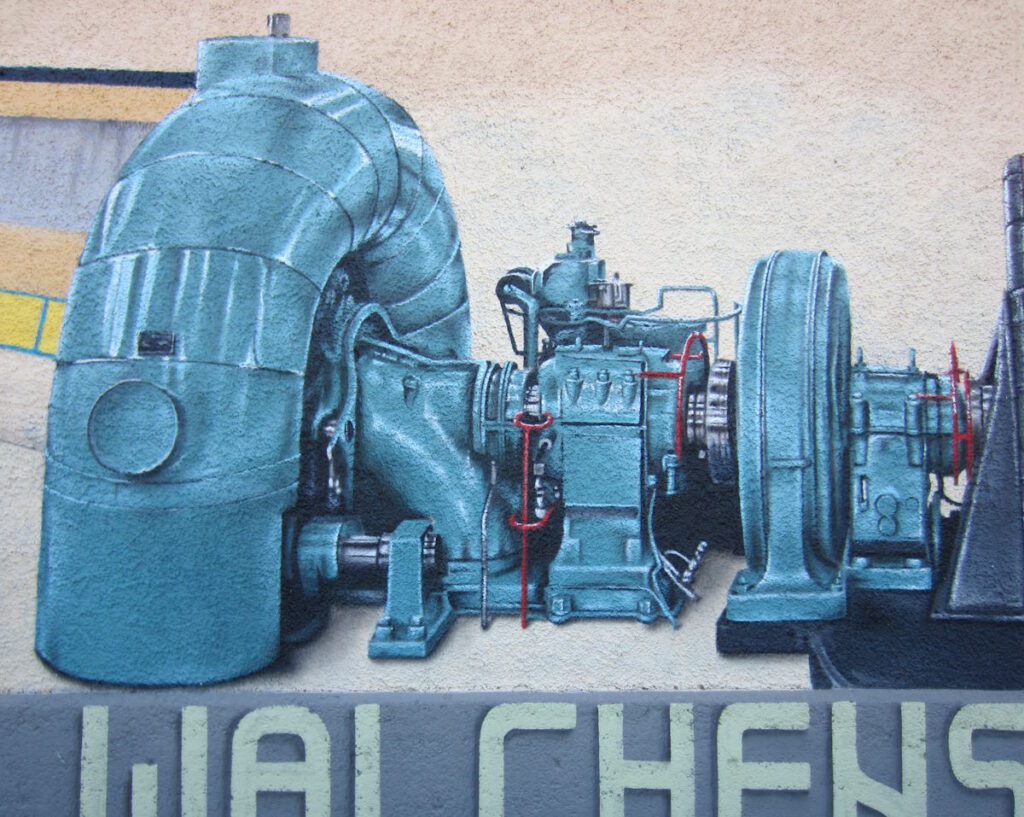

Das Isarwerk 1 in Thalkirchen, ein 1906 bis 1908 nach Plänen von August Blössner erbautes Laufwasserkraftwerk, ist das älteste noch betriebene Isarkraftwerk in München. Die drei Francis-Doppelzwillingsturbinen aus dem Jahr 1915 wurden allerdings 2022 durch eine Kaplan-Turbine ersetzt.

Vor dem Schleusenwärterhäuschen am Isar-Werkkanal, zwischen Marienklausensteg und Floßlände, plätschert seit 1906 ein mit Trinkwasser aus der Städtischen Wasserleitung gespeister Holztrogbrunnen, der nach dem Architekten Wilhelm Bertsch (1865 – 1916) benannt ist.

Floßlände

In den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts zählte man in München mehr als 10.000 Flöße pro Jahr, und es gab noch mehrere Anlegestellen für Isar-Flöße (Floßländen) in der Stadt, aber als das Transportmittel durch die Eisenbahn an Bedeutung verlor, baute man 1898/99 die Zentrallände in Thalkirchen und schloss alle anderen Floßländen. Die Holztrift hatte man in München bereits 1871 eingestellt.

An der Floßlände legen inzwischen nur noch die Flöße an, mit denen Touristen von Wolfratshausen nach München gebracht werden.

An der Floßlände werden die Flöße zerlegt – das beginnt schon, bevor die Gäste an Land gegangen sind –, und Sattelschlepper bringen das Holz wieder isaraufwärts.

Isar-Werkkanal zwischen Marienklause und Thalkirchner Brücke

Martin Achleitner (1823 – 1882), der als Schleusenwärter an der Auer-Mühlbach-Schleuse tätig war, baute 1865/66 eigenhändig eine Marienkapelle aus Nagelfluhgestein und Fichtenholz, weil er überzeugt war, dass ihn die Muttergottes bei Hochwasser und Felsstürzen mehrmals beschützt hatte (Fotos im Album über Untergiesing-Harlaching).

Isarauen südlich der Thalkirchner Brücke

Thalkirchner Brücke

1903/04, kurz nach der Eingemeindung Thalkirchens, errichtete das Unternehmen Sager & Woerner zwischen dem neuen Stadtteil und Untergiesing eine Holzbrücke auf Betonfundamenten über die Isar. 1989 bis 1991 wurde die Thalkirchner Brücke durch eine Konstruktion des Bauingenieurs Richard J. Dietrich (1938 – 2019) ersetzt, ein von Stahlknoten zusammengehaltenes Fachwerk aus Fichtenleim- und Lärchenvollholz auf den vorhandenen Betonfundamenten. Die 197 Meter lange Holzbrücke soll 2026 von 15 auf 21 Meter verbreitert werden, und zwar mit dem gleichen Material und in derselben Bauweise wie bisher.

Grünanlage Isarauen

Östlich der → Flaucheranlagen befindet sich die Grünanlage Isarauen entlang des Aubachs im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching. Viele Spazierwege durchziehen das Waldgebiet.

Flaucher

Der Abschnitt zwischen der Thalkirchner Brücke und der Braunauer Eisenbahnbrücke wurde nach der Gastwirtschaft »Zum Flaucher« benannt, die der Wirt Johann Flaucher um 1870 in einem damals etwa 70 Jahre alten Forsthaus in den Isarauen eröffnet hatte. Die Parkanlagen entstanden in den Fünfzigerjahren. Heute sind der Flaucher und die Flaucheranlagen ein beliebtes Naherholungsgebiet in München.

Der größte Teil des Flauchers gehört zu Sendling, aber das östliche Isarufer zwischen der Thalkirchner Brücke und dem Flauchersteg befindet sich im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching. Und da sammeln sich im Winter viele Schwäne, die aus dem bayrischen Alpenvorland ins etwas wärmere München kommen. Eigentlich zählen Höckerschwäne zu den Zugvögeln, aber sie fliegen nicht mehr weiter in den Süden.

Der Flauchersteg wurde 1885 über die Isar gebaut, fünf Jahre später bereits erneuert und 1914 durch eine Holzkonstruktion auf Betonpfeilern ersetzt. Seit einer Generalsanierung in den Jahren 2000 und 2001 handelt es sich um eine 340 Meter lange, vier Meter breite Stahlkonstruktion mit Bohlen aus Lärchenholz. Die wurde im Frühjahr 2025 erneut saniert.

Nach dem Isarwerk 1, dem ältesten noch betriebenen Isarkraftwerk in München, baute die Stadt am Lauf des Isar-Werkkanals noch zwei weitere Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung. Die Anlagen Isarwerk 2 und Isarwerk 3 wurden beide in den Jahren 1921 bis 1923 errichtet. Bei der Modernisierung des Laufwasserkraftwerks am Flaucher (Adresse: Isarauen 4) ersetzte man die alten Francis-Doppelzwillingsturbinen 2009 durch vier Kaplan-Turbinen.

Brudermühlbrücke

Die Brudermühlstraße erinnert seit 1890 an die Ekolfzmühle am → Großen Stadtbach, die bis 1577 den Franziskanerbrüdern des → Angerklosters gehörte und deshalb auch Brudermühle hieß. Anstelle eines älteren, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Bauwerks entstand 1953 die heutige Balkenbrücke aus Spannbeton. Die Brudermühlbrücke verbindet Sendling und Untergiesing.

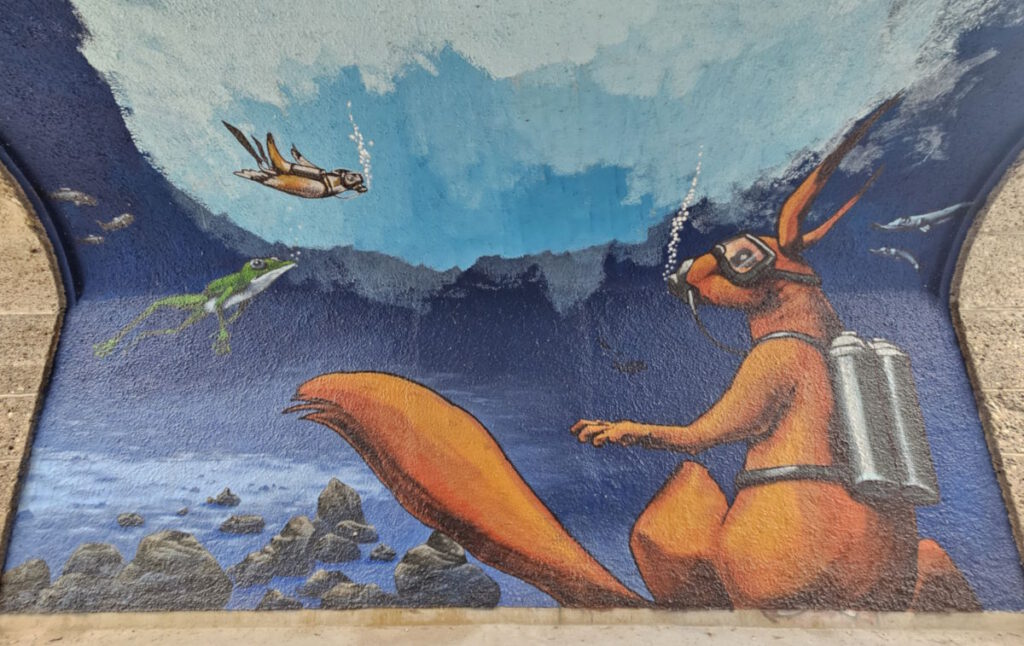

Seit 1996 werden die Betonpfeiler der Brudermühlbrücke jedes Jahr neu mit Graffiti besprüht. Das geschieht im Rahmen des Projekts »isart« bzw. »DÖSENÖFFNER« der »Färberei«, einer städtischen Jugendkultureinrichtung des Kreisjugendrings München-Stadt.

Album über Streetart an der Brudermühlbrücke

Isarauen in Untergiesing

Nachdem die Münchner zögerlich begonnen hatten, im Englischen Garten spazieren zu gehen, gestaltete der Baurat Franz Karl Muffat Mitte des 19. Jahrhunderts das Gelände entlang der Isar vom Flaucher bis zur Reichenbachbrücke nach Plänen des Hofgärtners Ludwig Karl Seitz zur Grünanlage um.

(Foto: November 2025)

Wittelsbacherbrücke

Etwa 800 Meter südwestlich der 1869 bis 1871 nach Plänen von Heinrich Gerber gebauten Braunauer Eisenbahnbrücke errichtete Hermann Frauenholz 1874 bis 1876 nach eigenen Entwürfen eine weitere eiserne Isarbrücke für den Straßenverkehr zwischen der Isarvorstadt und der Au bzw. Untergiesing. Heinrich Gerber trug die Statik bei, und August von Voit beriet nicht nur den Bauleiter, sondern gestaltete auch das Brückenportal. An deren Stelle baute die Firma Sager & Woerner 1904/05 nach Entwürfen des Architekten Theodor Fischer* eine Betonbrücke. Das Reiterstandbild Herzog Ottos I. von Wittelsbach schuf der Bildhauer Georg Wrba 1906.

Georg Wrba (1872 – 1939) studierte 1891 bis 1896 an der Akademie der Bildenden Künste München, und 1897 ließ er sich als selbständiger Bildhauer in München nieder. Zugleich übernahm er die Leitung der städtischen Bildhauerfachschule. 1905 berief ihn die Münchner Akademie als Professor, und von 1907 bis 1930 lehrte Professor Georg Wrba an der Akademie für Bildende Künste Dresden.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Frühlingsanlagen in der Au

Die Frühlingsanlagen in der Au erstrecken sich am rechten Isar-Ufer gegenüber der Weideninsel zwischen der → Wittelsbacher- und der → Reichenbachbrücke.

Im Album über die Au gibt es weitere Fotos und Informationen über die Frühlingsanlagen.

Weideninsel

Die 66 Meter lange Weideninsel am Rand der Au entstand bei der Renaturierung der Isar (2009 – 2011). Gedacht war sie als Rückzugsgebiet für Vögel, aber das Verbot, die Insel zu betreten, wird ignoriert.

Reichenbachbrücke

Die Reichenbachbrücke, deren Name an den Ingenieur und Erfinder Georg Friedrich von Reichenbach (1772 – 1826) erinnert, verbindet das Glockenbachviertel in der Isarvorstadt mit der Au.

Der Stadtzimmermeister Franz Michael Reiffenstuel überbrückte die Isar an dieser Stelle 1832 nach Plänen des Stadtbaurats Karl Muffat. Aber schon zehn Jahre später wurde ein Neubau erforderlich. Den führte erneut Franz Michael Reiffenstuel aus, diesmal nach Entwürfen von Karl Muffat und Friedrich von Gärtner*. Diese Holzbrücke, die sogar dem Hochwasser von 1899 standgehalten hatte, wurde 1902 ein Stück weit isaraufwärts verschoben, um Platz für eine mit Muschelkalksteinen verkleidete Betonbrücke zu schaffen. In elf Monaten Bauzeit stellte das Unternehmen Sager & Woerner die von Friedrich von Thiersch* entworfene 135 Meter lange Brücke fertig. Die Bildhauer Ludwig Dasio, Fridolin Gedon und Ernst Pfeifer schufen die Pfeiler-Reliefs.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Fridolin Gedon: Fischer, Wassernymphe; Ludwig Dasio: Meerjungfrau (Fotos: November 2025)

Sechs Steinskulpturen aus Muschelkalk kamen erst 1925 dazu, und bei der Verbreiterung der Reichenbachbrücke 1964 von 12 auf 18 Meter wurden sie an die heutigen Positionen versetzt.

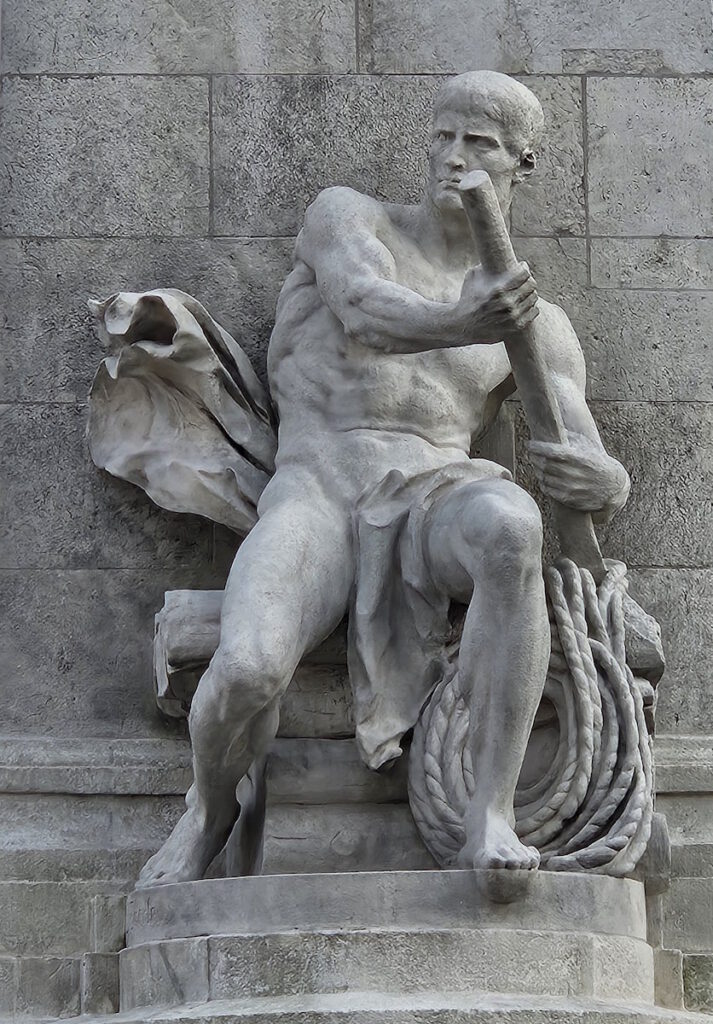

An den Widerlagern befinden sich »Industrie und Landwirtschaft« von Eugen Mayer-Faßold und »Wasserkraft« von Mauritius Pfeiffer (im Westen), »Badender weiblicher Akt« von Fritz Koelle* und »Unser täglich Brot« von Josef Gangl im Osten.

*) Mehr zu Fritz Koelle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Unterhalb der Brücke, am rechten Isarufer, stehen zwei weitere Skulpturen: »Der reißende Fluss« (auch: »Holzsammler«) von Rupert von Miller* (1879 – 1951) im Norden und »Der Wasserschöpfer« von Karl May* (1884 – 1961) im Süden.

*) Mehr zu Karl May und Rupert von Miller im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Corneliusbrücke

Friedrich von Thiersch* (1852 – 1921) entwarf die Corneliusbrücke, die 1901 bis 1903 vom Unternehmen Sager & Woerner errichtet wurde. Als einer der fast fertigen Bögen einstürzte, kamen zwei Bauarbeiter ums Leben. Deshalb wurde die Isar-Brücke im Oktober 1903 ohne Feier für den Verkehr freigegeben. Benannt wurde sie nach dem Maler Peter von Cornelius (1783 – 1867) und dessen Neffen, dem Dichter und Komponisten Peter Cornelius (1824 – 1874).

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

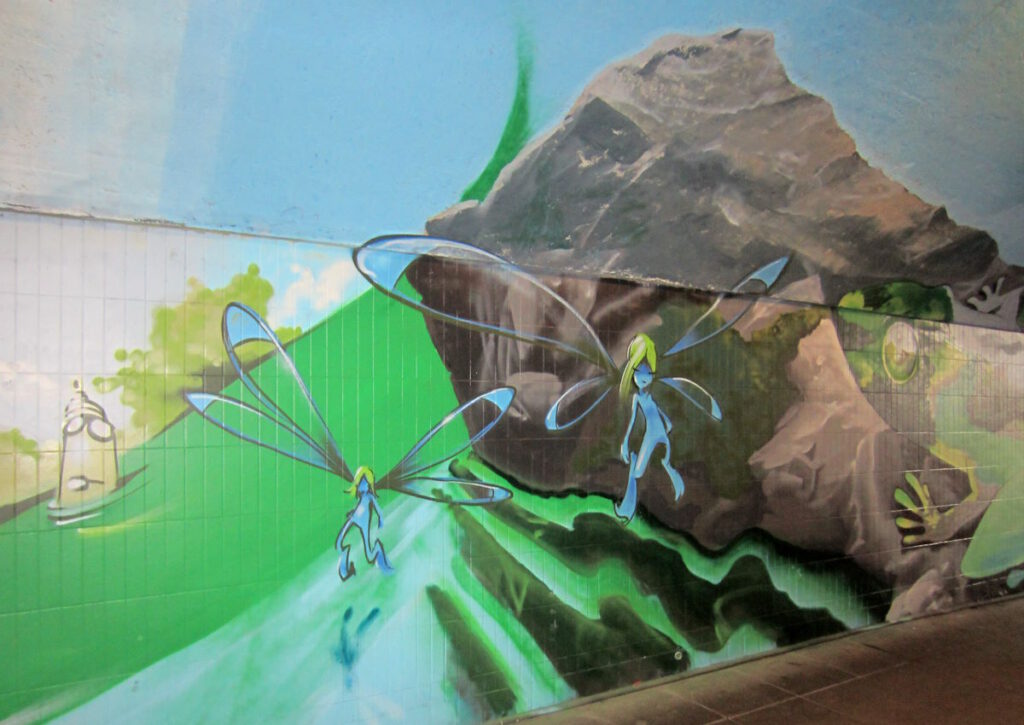

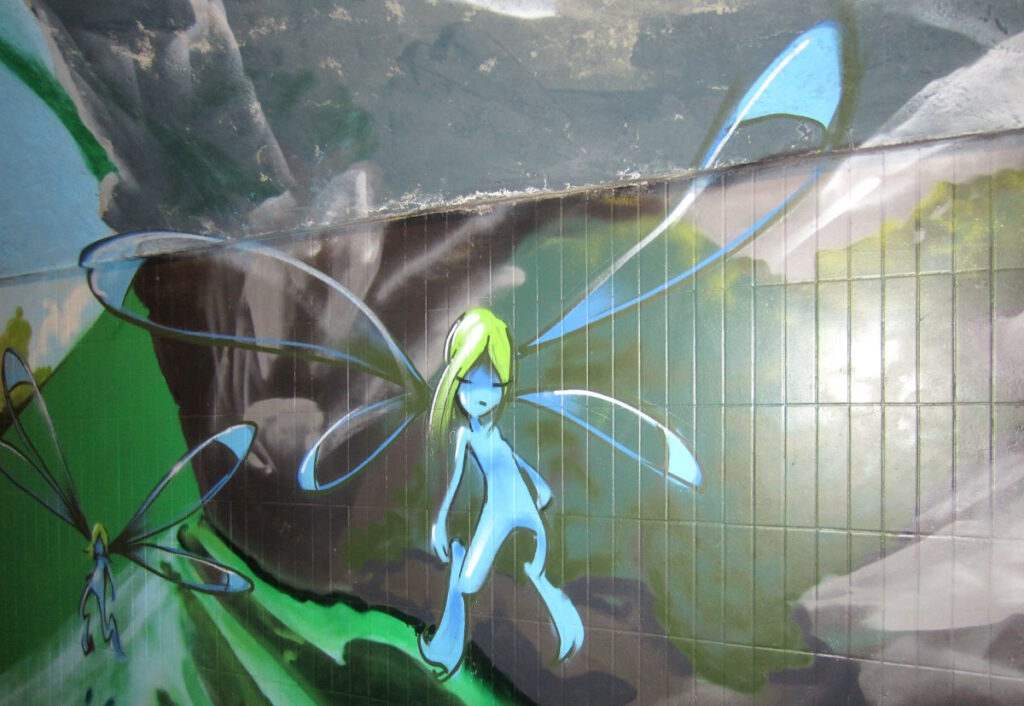

Die Fußgängerunterführung am rechten Isarufer unter der Corneliusbrücke wird immer wieder mit Streetart neu gestaltet.

Museumsinsel

Im Frühjahr 1903 initiierte Oskar von Miller die Gründung eines technisch-naturwissenschaftlichen Museums in München. Die Stadt stellte dafür ein Gelände auf einer 1899 befestigten Kiesbank in der Isar – der Kohleninsel – zur Verfügung. Nach Entwürfen des Architekten Gabriel von Seidl wurde 1909 mit den Bauarbeiten begonnen, aber bei der Eröffnung des Museums am 7. Mai 1925 waren sie noch nicht abgeschlossen.

Das Deutsche Museum wurde auf ungefähr 1500 Strauss-Pfählen errichtet, alle tief im Kiesbett der Isar verankert. Für jeden Pfahl bohrte man ein Loch und brachte ein Futterrohr nieder, das während des Füllens mit Beton hochgezogen wurde. Weil das System damals noch relativ neu war, grub man einige Pfähle wieder aus und untersuchte sie. Die wulstartige Erweiterung am unteren Ende war beim Einbringen des Betons in lockere Bodenschichten entstanden.

Album übers Deutsche Museum

Ludwigsbrücke

Wo wir heute die Isar auf der Ludwigsbrücke überqueren, befand sich 1158 die Furt oder Holzbrücke, mit der Herzog Heinrich der Löwe die Zolleinnahmen aus dem Salzhandel von Föhring in sein Hoheitsgebiet verlagerte – und auf diese Weise München gründete. Eine Isarbrücke an dieser Stelle ist erst 1180 gesichert (Regensburger Schied).

1723 bis 1725 wurde ein Teil der bestehenden Holzbrücke durch einen Neubau nach Plänen des Stadtmaurermeister Johann Mayr ersetzt, mit Pfeilern aus Stein und einem hölzernen Überbau; zweigeteilt, weil sich inzwischen eine Kiesinsel gebildet hatte, die Kohleninsel (heute: Museumsinsel), die den Fluss in die Kleine und Große Isar aufspaltete.

Als sich die österreichischen Besatzungstruppen im Oktober 1744 zurückzogen, brannten sie die innere Isarbrücke nieder. Die daraufhin gebaute Notbrücke musste bereits 1751 durch ein neues Provisorium ersetzt werden.

Eine steinerne Brücke entstand 1750 bis 1772 sukzessive nach Plänen des Stadtoberbaumeisters Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) und bis zu dessen Tod 1764 auch unter seiner Leitung.

Wer die Isar in München überqueren wollte, konnte dies nur an dieser Stelle tun – bis Adrian von Riedl 1804 die hölzerne Bogenhauser Brücke baute. Die wurde 1873 von einem Hochwasser zerstört und daraufhin 1876 durch eine einfache Eisenbrücke ersetzt.

Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.

Seit 1879 trägt die Brücke den Namen des Königs Ludwig I. Dabei wird zwischen einer inneren (über der Großen Isar) und einer äußeren Ludwigsbrücke (über der Kleinen Isar) unterschieden.

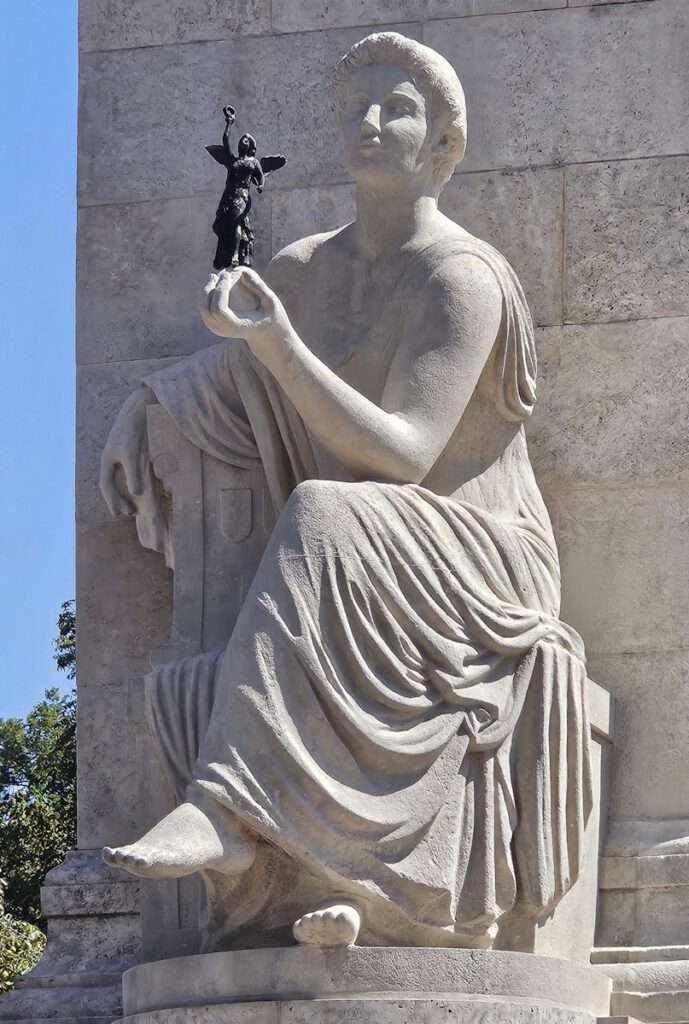

Carl Hocheder* (1854 – 1917) gestaltete 1890 bis 1892 eine Verbreiterung des äußeren und einen Neubau des inneren Brückenteils. 1894/95 schufen die Bildhauer Hugo Kaufmann (1868 – 1919) und Syrius Eberle** (1844 – 1903) die Allegorien »Die Kunst«, »Industrie« und »Flößer«. Die Allegorie »Fischerei« von Hermann Hahn** (1868 – 1945) wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder hergestellt. Anstelle der ebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstörten Statue von Hugo Kaufmann – »Die Kunst« – schuf Elmar Dietz** (1902 – 1996) eine Nachbildung, die sich seit 1979 an der Ecke zur Steinsdorfstraße befindet. Ungewöhnlich ist, dass die Steinfigur eine Bronze-Statue (Nike) in der Hand hält.

*) Mehr zu Carl Hocheder und Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Elmar Dietz, Hermann Hahn und Syrius Eberle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die heutige Ludwigsbrücke aus mit Naturstein verkleidetem Stahlbeton wurde 1934/35 von den Bauunternehmen Karl Stöhr und Leonhard Moll errichtet. Die ersten Entwürfe dafür stammten vom Architekten German Bestelmeyer* (1874 – 1942).

Nach einer Sanierung im Jahr 1988 wurde das Bauwerk 2020 bis 2024 noch einmal grundlegend saniert. Radfahrer und Fußgänger nutzten in dieser Zeit Behelfsbrücken.

*) Mehr zu German Bestelmeyer im Album über Architekten

Streetart

Die Fußgängerunterführung unter der Ludwigsbrücke wurde im Oktober 2023 auf der einen Seite von Miriam Frank, auf der anderen von Flin & Loomit neu bemalt.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Auf der Insel: Vater-Rhein-Brunnen

Der Münchner Bildhauer und Kunsttheoretiker Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921) gestaltete 1897 bis 1903 einen dem Flussgott Rhein gewidmeten Brunnen, der auf dem Broglie-Platz in Straßburg aufgestellt wurde. Nach dem Einmarsch der Franzosen 1918 in Straßburg baute man die Anlage 1919 ab. Die Bronzeskulptur erhielt München 1929 im Austausch gegen eine andere Brunnenfigur (»Meiselokker-Brunnen«). Drei Jahre später wurde sie mit anderen Originalteilen und Nachbildungen des ursprünglichen Brunnens nördlich der Ludwigsbrücke aufgestellt: Auf der Insel.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Müllersches Volksbad

Der Bauingenieur Karl Müller (1821 – 1909) errichtete 1861 bis 1863 einen Miet- und Geschäftshäuserkomplex in München. Diese »Müller-Häuser« schenkte der Befürworter der sozialreformerischen Badebewegung 1894 der Stadt München mit der Auflage, sie zu verkaufen und aus dem Erlös ein Volksbad zu bauen.

Das nach einer vierjährigen Bauzeit 1901 eröffnete Hallenbad in der Au war das erste öffentliche Hallenbad in München und galt damals als das größte der Welt. Der Entwurf für das barockisierende Jugendstilgebäude stammte von dem Architekten Carl Hocheder (1854 – 1917), der zuvor bereits das → Brausebad in Haidhausen gebaut hatte.

Prinzregent Luitpold ernannte den Wohltäter Karl Müller am 29. April 1901 zum Ritter des königlichen Verdienstordens der Bayerischen Krone.

Praterinsel

Alpines Museum

Das nach Plänen von Friedrich Löwel gebaute, 1888 auf der Feuerwerksinsel eingerichtete Café »Isarlust«, ein Schlösschen im Neurokokostil, bot die Stadt München Anfang des 20. Jahrhunderts dem Alpenverein für die Gründung eines Museums an. Nach Umbauten durch Robert Rehlen wurde das Alpine Museum im Dezember 1911 eröffnet.

Der Alpenverein ließ das durch Bomben zerstörte Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg zwar von dem Architekten Wolfgang Rothenbücher vereinfacht im neoklassizistischen Stil wiederherstellen, nutzte es jedoch nur für Büros der Verwaltung – bis die Stadt München deshalb mit der Rückforderung drohte. Daraufhin wurde das Alpine Museum 1996 neu eröffnet. Und von 2021 bis 2024 fand ein umfassender Umbau statt.

»Easy Lion 2024«

Street Art: Lion Fleischmann machte 2024 ein Trafohäuschen auf der Praterinsel bunt.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Maximiliansbrücke

Zwischen dem → Maxmonument und dem → Maximilianeum überquert die Maximilianstraße die Isar auf der 1857 bis 1863 nach einem Entwurf von Arnold Zenetti* errichteten und 1903 bis 1905 von Sager & Woerner nach Plänen des Architekten Friedrich von Thiersch* verbreiterten Maximiliansbrücke. Die innere Maximiliansbrücke, die das Westufer der Großen Isar mit der Praterinsel verbindet, ist 42 Meter lang. Die drei Bögen aus Ziegelmauerwerk wurden mit Betonbögen verbreitert und mit Muschelkalkstein verkleidet. Die äußere Maximiliansbrücke von der Praterinsel über die Kleine Isar und den Auer Mühlbach ist 96 Meter lang. Die beiden Bögen bestehen aus Muschelkalkstein-Quadern. Bildhauer wie Theodor von Gosen, Ernst Pfeifer und Georg Schwesinger gestalteten den Schmuck.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch und Arnold Zenetti im Album über Architekten

Die Skulptur der Pallas Athene auf der Maximiliansbrücke wurde 1906 von Franz Drexler (1857 – 1933) nach dem Vorbild der 447 bis 438 v. Chr. von Phidias geschaffenen Athena Parthenos gestaltet. Ähnlich wie die Allegorie »Kunst« an der → Ludwigsbrücke trägt sie Nike in einer Hand.

Zum Andenken an Alois von Erhardt (1831 – 1888), der von 1870 bis 1887 als Erster Bürgermeister von München amtiert hatte, wurde 1893 eine Brunnenanlage auf der Maximiliansbrücke errichtet. Den Brunnen gestaltete der Architekt Carl Hocheder, und der Bildhauer Carl Fischer schuf die Büste.

Bürgermeister-Erhardt-Brunnen (Fotos: Mai 2025)

Isarpromenade

In der Widenmayerstraße wurde nur die westliche Seite bebaut. An der Isar entlang verläuft eine Promenade.

Maximiliansanlagen

König Maximilian II. ließ 1857 bis 1866 die später (1897) nach ihm benannten Anlagen vom Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) anstelle einer Schafweide am Isarhochufer anlegen. Der Gartenarchitekt Jakob Möhl (1846 – 1916) erweiterte die Maximiliansanlagen 1891 bis 1893. Sie erstrecken sich in Haidhausen und Bogenhausen zwischen dem → Gasteig und der Max-Joseph-Brücke. Die → Prinzregentenstraße teilt die zum Landschaftsschutzgebiet Isarauen gehörenden Maximiliansanlagen am → Friedensengel in eine südliche und eine nördliche Hälfte.

Album über die Maximiliansanlagen

Luitpoldbrücke

Der Architekt Friedrich von Thiersch** konzipierte eine stählerne Isarbrücke als Abschnitt der → Prinzregentenstraße zwischen Lehel und Bogenhausen. Max von Siebert, der Leiter der Königlichen Obersten Baubehörde arbeitete die Pläne nach Berechnungen von Heinrich Gerber aus, und 1890/91 wurde die erste Bogenbrücke aus Stahl in München gebaut.

Beim Isar-Hochwasser im September 1899 stürzte sie ebenso ein wie die → Ludwigsbrücke und die Max-Joseph-Brücke. Der bayrische Prinzregent Luitpold, der bereits die erste Brücke bezahlt hatte, übernahm auch die Finanzierung des Neubaus von Sager & Woerner, der 1900/01 nach Entwürfen von Theodor Fischer** erfolgte. Als Baumaterial verwendete man Muschelkalksteine aus Steinbrüchen südlich von Würzburg.

Die Ausschmückung mit Figuren nach Vorbildern antiker Giebelfiguren auf den vier Widerlagern der Brücke dauerte noch bis 1903: Ein Jäger von Hermann Hahn* (im Zweiten Weltkrieg zerstört, 1954 von Joseph Wackerle* restauriert) symbolisiert Altbayern, Schwaben wird von einer weiblichen Figur personifiziert, die Erwin Kurz* gestaltete, eine Frauenfigur mit Weintrauben von August Drumm* steht für die damals zu Bayern gehörende Pfalz, und ein Fischer von Balthasar Schmitt* repräsentiert Franken.

*) Mehr zu August Drumm, Hermann Hahn, Erwin Kurz, Balthasar Schmitt und Joseph Wackerle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Theodor Fischer und Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Max-Joseph-Brücke

1803/04 ließ der bayrische Minister Maximilian von Montgelas*** zwei hölzerne Brücken über die Isar und den Eisbach (Tivolibrücke) nach Plänen von Adrian von Riedl bauen. Technische Mängel machten noch im 19. Jahrhunderts mehrmals Neubauten erforderlich. Nachdem ein Hochwasser die 1876 von Heinrich Gerber errichtete Eisenfachwerkbrücke am 13. September 1899 zerstört hatte, baute man 1901/02 die heutige Brücke aus fränkischem Muschelkalkstein – und verwendete dabei das modifizierte Lehrgerüst der ebenfalls von Theodor Fischer** gestalteten Luitpoldbrücke ein zweites Mal.

Mit dem Bauwerk begann das Unternehmen Sager & Woerner, ein 1901 beschlossenes Projekt zu realisieren, zu dem weitere fünf Isarbrücken gehörten: → Maximiliansbrücke (1903 – 1905), → Corneliusbrücke (1901 – 1903), → Reichenbachbrücke (1902/03), → Wittelsbacherbrücke (1904/05) und → Thalkirchner Brücke (1903/04).

Nach Skizzen des Architekten Theodor Fischer schufen die Bildhauer Heinrich Düll*, Georg Pezold*, Max Heilmaier*, Eugen Mayer-Fassold und Josef Flossmann* 1901 Reliefs und vier allegorische Skulpturen: Luft, Wasser, Feuer und Erde. Benannt wurde die 104 Meter lange und 18 Meter breite Brücke nach dem bayrischen König Maximilian I. Joseph (1756 – 1825).

Die Max-Joseph-Brücke überstand den Zweiten Weltkrieg ohne große Schäden. 1974 und 2001 wurde sie saniert.

*) Mehr zu Heinrich Düll, Josef Flossmann, Max Heilmaier und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

***) Mehr zu Maximilian Graf von Montgelas im Album über Denkmäler

Hirschau

Der nördliche Teil des Englischen Gartens gehört zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann und reicht im Osten bis an die Isar. Ein knapp vier Kilometer langer Spazierweg führt am westlichen Isarufer vom Isarring zum → Oberföhringer Stauwehr und an der → St.-Emmeram-Brücke vorbei bis zum Föhringer Ring. Dort endet zwar der Englische Garten, aber man kann weiter an der Isar entlang laufen, beispielsweise zum → Poschinger Weiher in Unterföhring.

Stauwehr Oberföhring

Das knapp 80 Meter breite Isarstauwehr Oberföhring dient dazu, die Isar rund sechs Meter hoch aufzustauen und einen Teil des Wassers in den Mittlere-Isar-Kanal abzuleiten, der bei Landshut wieder in die Isar mündet. Das fast 47 Meter breite Einlaufbauwerk kann durch acht 5,50 m breite Schützentafeln geschlossen werden. Die 1920 bis 1924 gebaute Anlage ersetzte eine alte Drahtseilfähre und dient als Fußgängerbrücke zwischen Schwabing und Bogenhausen.

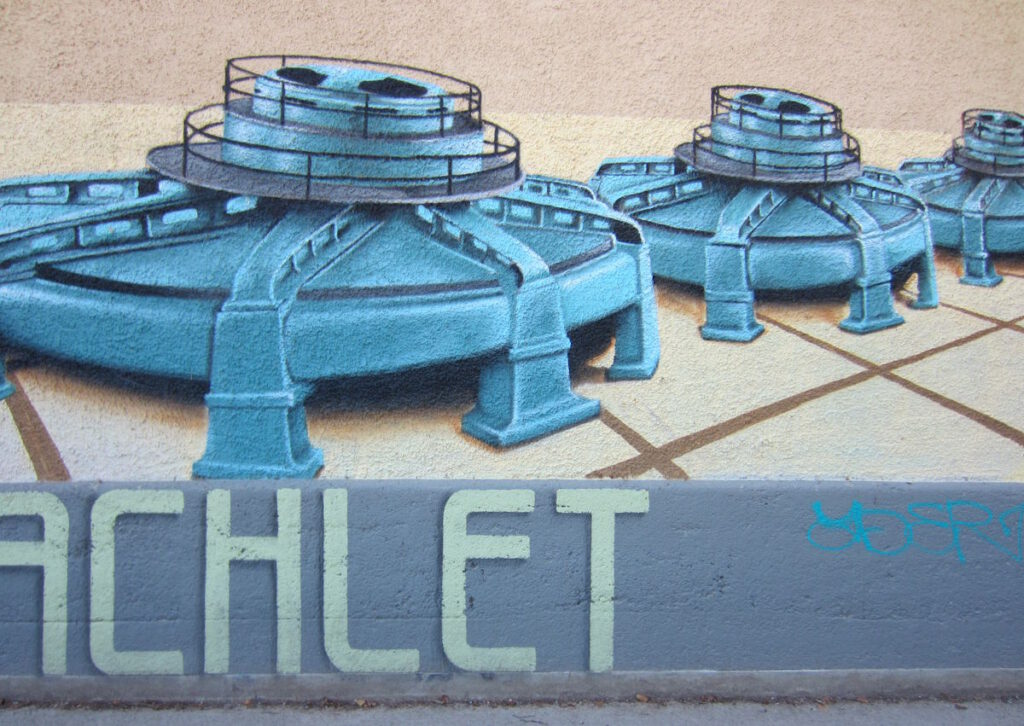

Um »wilde« Sprayer davon abzuhalten, die 80 Meter breite Nordwand des Stauwehrs Oberföhring mit Graffiti zu verunstalten, beauftragte der Energiekonzerns Uniper 2022 die Künstler Loomit (Mathias Köhler), Lando (Melander Holzapfel) und Bert (Nils Jänisch) mit der Gestaltung eines einheitlichen Murals. Entstanden ist eine Kombination aus Natur (Schwan, Fisch, Landschaft) und Technik (Turbinen).

Winter am Stauwehr Oberföhring (Fotos: Januar 2024)

Zwischen Isar und Mittlerem Isarkanal

Zwischen der Isar und dem am Stauwehr Oberföhring ausgeleiteten Mittleren Isarkanal befindet sich eine bewaldete Grünanlage mit Spazierwegen, die bis zum → Poschinger Weiher in Unterföhring reicht.

Spazierweg an der Isar in Oberföhring (Fotos: September 2024 / Mai 2025)

St.-Emmeram

Eineinhalb Kilometer nördlich des → Stauwehrs Oberföhring ‒ wo möglicherweise Herzog Heinrich der Löwe 1158 eine Salzbrücke zerstört hatte ‒ wurde 1978 die 96 Meter lange St.-Emmeram-Brücke errichtet. Sie fiel 2002 einem Brandanschlag zum Opfer. Ende 2004 konnte die neue Fußgängerbrücke fertiggestellt werden.

Der Mittlere-Isar-Kanal

Der Mittlere-Isar-Kanal zweigt beim → Stauwehr Oberföhring östlich von der Isar ab, verläuft dann erst einmal parallel zum und hoch über dem Fluss, bevor er beim → Poschinger Weiher in Unterföhring weiter nach Osten abschwenkt und in den Speichersee mündet. Von dort fließt er weiter, bis er südwestlich von Landshut wieder in die Isar mündet. Sieben Kraftwerke nutzen das Gesamtgefälle von 109 Metern.

Die Isar in Unterföhring

Zwischen der Leinthaler Brücke und dem → Poschinger Weiher in Unterföhring führen Spazierwege an der Isar entlang, sowohl zwischen dem Fluss und dem Mittleren Isarkanal als auch am linken Isarufer.

Literatur:

. Peter Klimesch: Münchner Isarbuch (Taching am See 2024)

. Christine Rädlinger: Geschichte der Münchner Brücken. Brücken bauen von der Stadtgründung bis heute (München 2008)