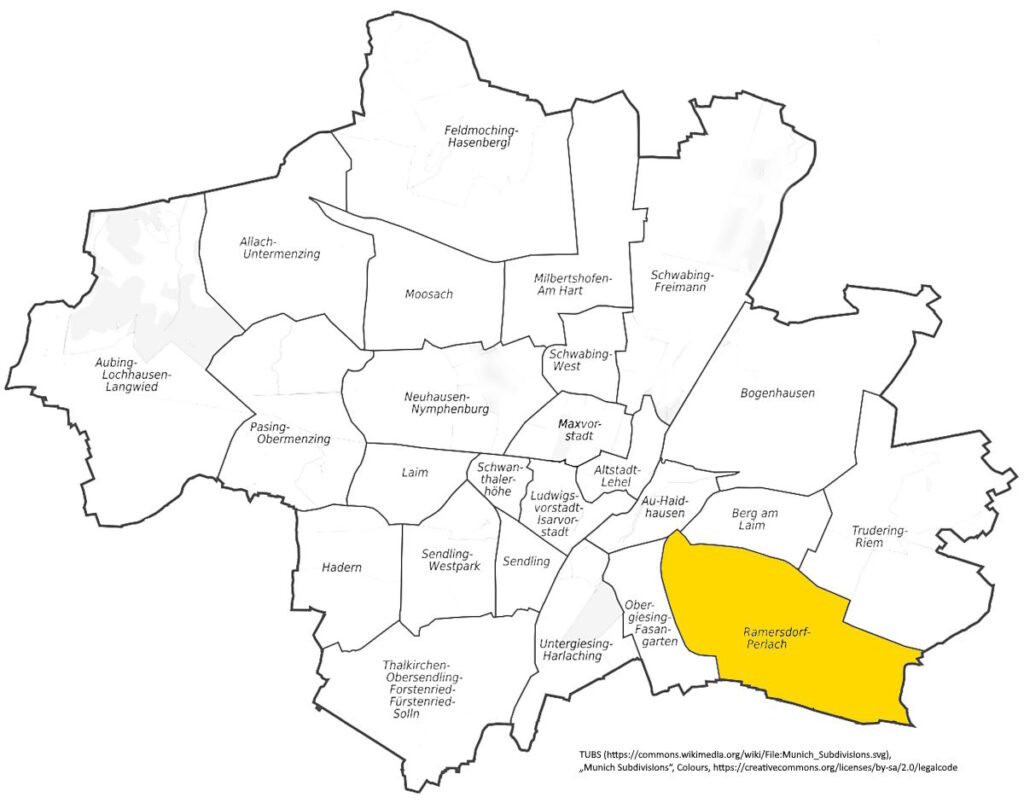

München: Ramersdorf Perlach

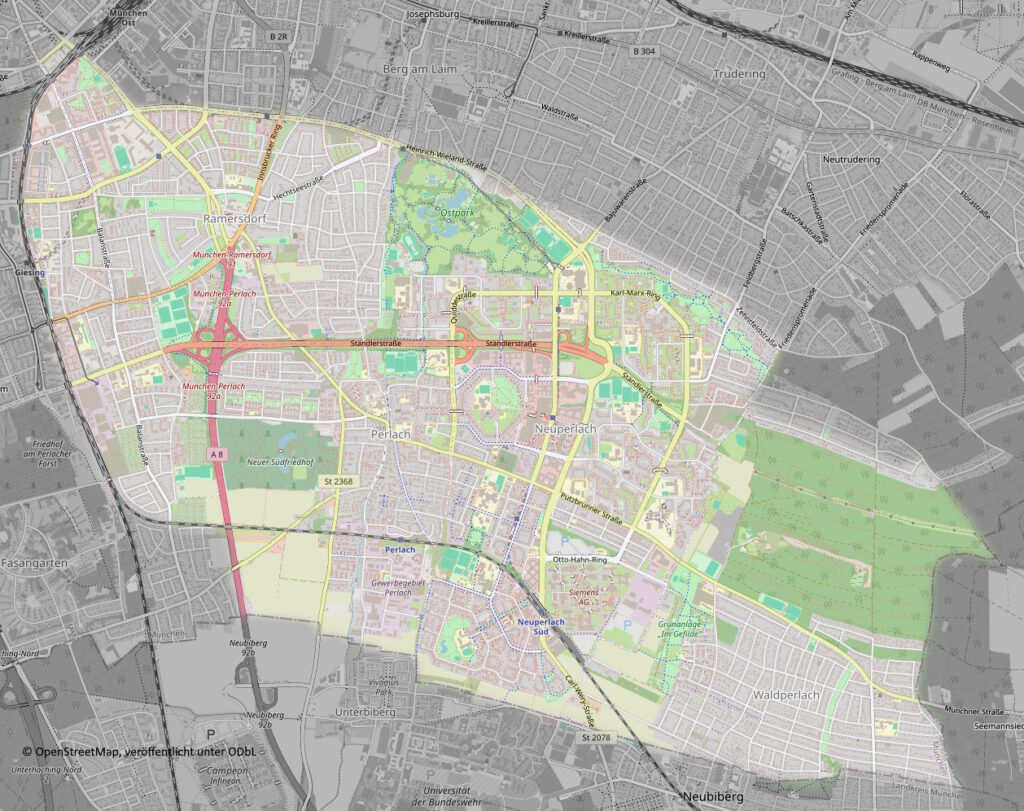

Perlach lässt sich bis ins 8. Jahrhunderts zurückverfolgen. Damals wurde es als »peralohc« (pera: Bär, loh: lichter Wald) erwähnt. Am Ort des heutigen → Pfanzeltplatzes befand sich das Dorfzentrum.

Ramersdorf feierte 2006 sein tausendjähriges Bestehen. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wurde »Rumoltesdorf« in einer Urkundenabschrift erwähnt, aber die Siedlung der Familie Rumoltes war schon sehr viel älter. Den Ortskern markiert die → Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf.

1818 wurden Ramersdorf und Perlach eigenständige Gemeinden, die sich dann 1864 bzw. 1930 von München eingemeinden ließen. Seit 1992 bilden sie den 16. Stadtbezirk: Ramersdorf-Perlach.

Aufgrund des Bevölkerungswachstums der Stadt München wurde Anfang der Sechzigerjahre der Bau der Trabantenstadt Neuperlach projektiert. Der Architekt Egon Hartmann (1919 – 2009) leitete die Planung. Gebaut wurde von 1967 bis 1991. Es war das bis dahin größte westdeutsche Siedlungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg. Bemerkenswert ist die Schaffung autofreier Bereiche. Heute wohnen 55.000 Menschen in Neuperlach.

Ramersdorf

Die Reste des Dorfkerns von Ramersdorf, die Marienkirche und der Alte Wirt, befinden sich heute auf Verkehrsinseln zwischen der Kirchseeoner Straße, dem Innsbrucker Ring und der Rosenheimer Straße.

Führichstraße

Die Führichstraße in Ramersdorf erinnert seit 1908 an den Maler Joseph von Führich (1800 – 1876), der sich vor allem mit religiösen und historischen Themen beschäftigte.

Schule an der Führichstraße

Das Schulgebäude im Stil des Historismus an der Führichstraße 53 entstand 1915 bis 1918 nach Entwürfen des Architekten und Stadtbaurats Robert Rehlen (1859 – 1941). Hermann Leitenstorfer (1886 – 1972), ebenfalls Architekt und Stadtbaurat, baute 1933 den Erweiterungstrakt an der Kirchseeoner Straße.

»Spielende Bären«

Im Schulhof balgen sich zwei Bären aus Bronze über einem Brunnenbecken aus Muschelkalk. Gestaltet wurden sie 1933 vom Bildhauer Emil Manz (1880 – 1945).

Görzer Straße

Die Görzer Straße wurde 1927 nach der italienischen Stadt Gorizia bzw. Görz an der Grenze zu Slowenien benannt.

Rolf Nida-Rümelin: Fußballspieler

An der Mauer neben dem Tor der Bezirkssportanlage an der Görzer Straße 55 in Ramersdorf ist ein 1960 von Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestaltetes Kunstwerk zu finden: »Fußballspieler«.

*) Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Joachim Berthold: Bogenschützen

Der Bildhauer Joachim Berthold* (1917 – 1990) modellierte 1969 die Bronzeplastik »Bogenschützen«, die an der Görzer Straße 80 steht.

*) Mehr zu Joachim Berthold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Joachim Berthold: Bogenschützen (Fotos: August 2025)

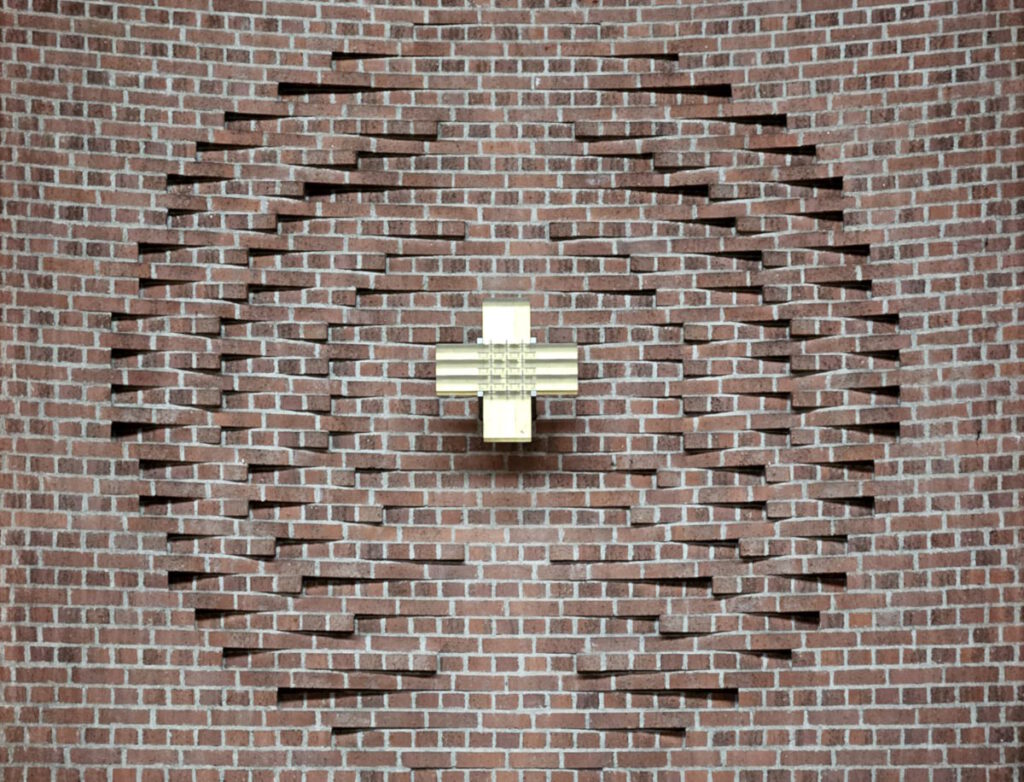

St. Bernhard in Ramersdorf

Die 1958/59 an der Görzer Straße 86 gebaute Kirche wurde St. Bernhard von Clairvaux geweiht. (Das benachbarte Pfarrhaus entstand erst 1986.)

Bernhard von Clairvaux (um 1090 – 1153) gründete 1115 im Auftrag seines bisherigen Klosters Cîteaux südlich von Dijon das Kloster Clairvaux in der Champagne und übernahm als Abt dessen Leitung. Er gilt als einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens und wurde 1174 heiliggesprochen, 1830 sogar zum Kirchenlehrer erhoben.

Der Maler Franz Nagel (1907 – 1976) schuf das Altarbild, eine ungewöhnliche Darstellung des Letzten Abendmahls. Wer den ebenso sehenswerten Kreuzgang gestaltete, fand ich (noch) nicht heraus.

Die Bronzefigur des hl. Bernhard von Clairvaux vor der Kirche wurde vom Bildhauer Anton Rückel (1919 – 1990) gestaltet, dem wir auch das → Brunnendenkmal für Elise Aulinger am → Viktualienmarkt und das → Denkmal für König Ludwig II. in den Maximiliansanlagen verdanken.

Karl-Preis-Platz

Karl Preis (1884 – 1946), bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten SPD-Stadtrat in München, gründete 1928 eine gemeinnützige kommunale Wohnungsbaugesellschaft und förderte den sozialen Wohnungsbau.

Auf dem 1946 nach Karl Preis benannten Platz in Ramersdorf stehen zwei Skulpturen: »Der Blockwalzer« und »Die schöne Melusine«. Die 1.90 Meter hohe Bronzefigur des Hüttenarbeiters wurde 1929 von Fritz Koelle* (1895 – 1953) modelliert und auf dem Melusinenplatz (heute: Karl-Preis-Platz) enthüllt. Die Nationalsozialisten diffamierten sie als »bolschewistisch« und entfernten sie 1933. Seit Ende 1976 ist sie zurück. Die von Adolf Rothenburger* (1883 – 1972) 1939 aus Dolomit geformte Meerjungfrau gehört zu einem Brunnen aus Muschelkalk.

*) Mehr zu Fritz Koelle und Adolf Rothenburger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Möschenfelder Straße

Die Möschenfelder Straße in Ramersdorf erhielt ihren Namen 1960 nach einem Ortsteil von Grasbrunn, nach der 819 erstmals in einer Urkunde erwähnten Schwaige Möschenfeld (»Meskilinvelt«).

»FUSION«

Am 1. Januar 2024 fusionierten die beiden Wohnungsbaugesellschaften der Stadt München – GWG und GEWOFAG – zur Münchner Wohnen GmbH mit rund 150.000 Mieterinnen und Mietern. Aus diesem Anlass schufen Johannes Brechter und Armin Kiss-Istok das 14 x 10 Meter große Mural »FUSION« an einer Fassade in der Möschenfelder Straße.

»FUSION« (Fotos: Mai 2024)

Alben über Urban Art in München

Mustersiedlung Ramersdorf

Der städtische Siedlungsreferent Guido Harbers (1897 – 1977) baute mit einer Reihe weiterer Architekten für die »Deutsche Siedlungsausstellung München 1934« die »Mustersiedlung Ramersdorf« aus 192 Häusern. Allerdings blieb die erstrebte Vorbildfunktion aus, denn Gärten zur Erholung statt zur Selbstversorgung entsprachen beispielsweise nicht den nationalsozialistischen Vorstellungen.

Gustav-Adolf-Kirche

Für die Mustersiedlung Ramersdorf baute Guido Harbers 1934/35 eine evangelische Kirche, die nach dem schwedischen König Gustav Adolf (1594 – 1632) benannt wurde, dem kriegerischen Schutzherrn der Protestanten.

Die Außenwand des Neubaus ist mit vier Fresken bemalt, die zusammen die zwölf Apostel darstellen. – Hermann Kaspar (1904 – 1986) schuf das Fresko »Auferstehung am jüngsten Tage« im fensterlosen Altarraum. – Die Tochter des Architekten Guido Harbers entwarf das kreisrunde Glasfenster.

Gustav-Adolf-Kirche, Hohenaschauer Straße 3 (Fotos: Oktober 2025)

Brunnen der Deutschen Siedlungsausstellung

Anlässlich der Deutschen Siedlungsausstellung 1934 wurde im Norden des großen Angers der Mustersiedlung Ramersdorf ein Brunnen gebaut. Bis 1945 trug der Brunnen neben den Namen Hitlers. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfernte man die Verweise auf das NS-Regime, und seither spricht man vom »Brunnen der Deutschen Siedlungsausstellung«.

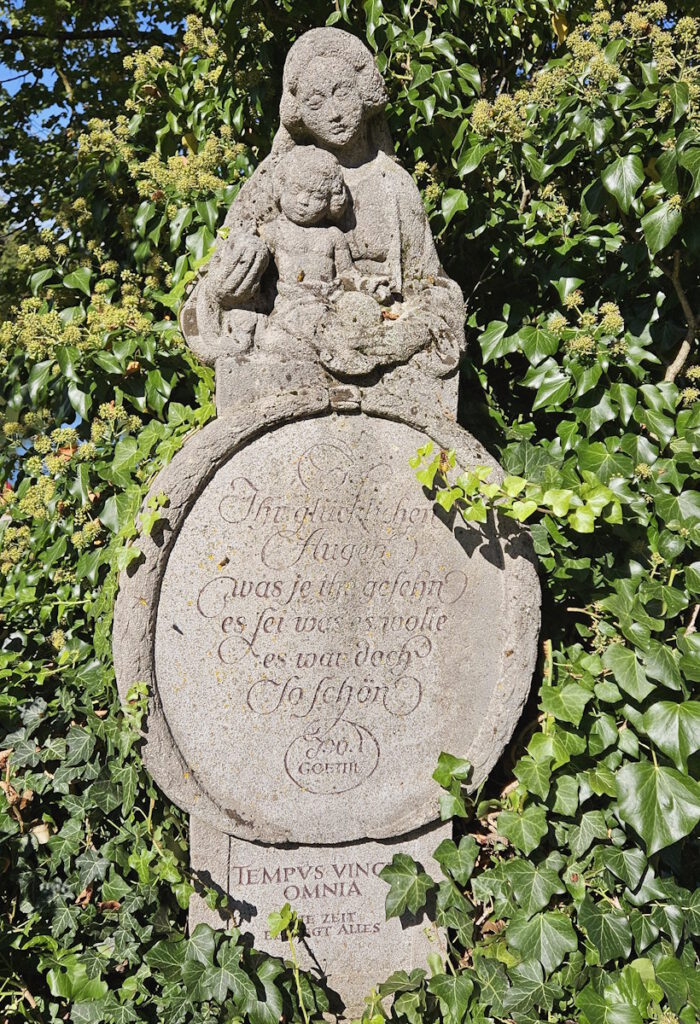

Grünanlage an der Wilramstraße

Williram von Ebersberg (vor 1010 – 1085) stammte aus einer mittelrheinischen Adelsfamilie. Von 1048 bis zu seinem Tod leitete er das Benediktinerkloster Ebersberg als Abt. In seinem Hauptwerk (»Expositio in cantica canticorum«) stellte er in drei Spalten neben den lateinischen Bibeltext eine althochdeutsche Übersetzung und einen Kommentar. Seit 1908 trägt die Wilramstraße in Ramersdorf seinen Namen.

Südlich der Wilramstraße verläuft eine Grünanlage, die sich im Westen bis zum nach der Frauenrechtlerin Sophia N. J. Goudstikker (1865 – 1924) benannten S. Goudstikker Park fortsetzt und im Süden einen namenlosen Ausläufer bis zur Chiemgaustraße hat.

Ramersdorfer Straße

Maria Ramersdorf

Um 1400 wurde anstelle eines Vorgängerbauwerks eine neue Kirche in Ramersdorf errichtet. 1675 erfolgte eine Barockisierung der spätgotischen Marienkirche. Nachdem 1791 ein Blitz die gotische Turmspitze zerstört hatte, erhielt die Kirche einen Zwiebelturm. Die Dorf- und Wallfahrtskirche wurde 1907 zur Pfarrkirche erhoben. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie weitgehend unbeschädigt. 2014 bis 2018 renovierte man die nach Altötting und Ettal wichtigste Marienwallfahrtskirche des Erzbistums München und Freising.

Maria Ramersdorf (Fotos: Februar 2023 / Oktober 2025)

Seitlich im Kirchenschiff steht der wahrscheinlich um 1482 von Erasmus Grasser gestaltete Kreuzaltar, in dem das Ramersdorfer Kreuzpartikel aufbewahrt wird. Unterbau und Zieraufsatz des gotischen Flügelaltars fehlen seit dem 17. Jahrhundert.

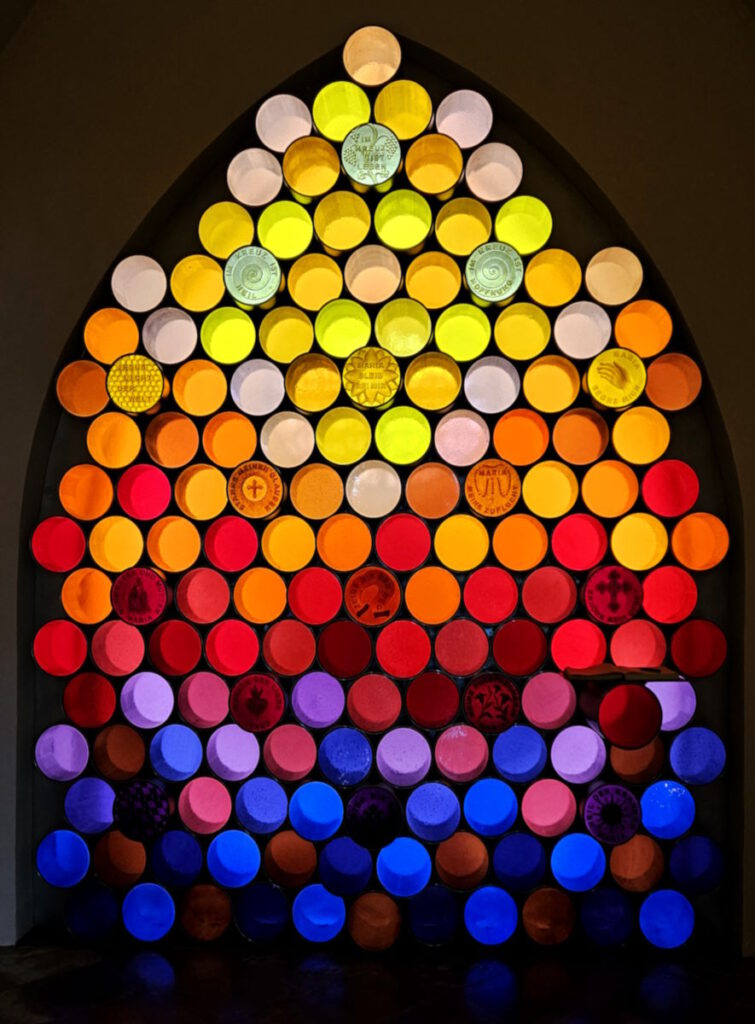

Die Münchner Künstlerin Susanne Wagner* gestaltete 2021 die Turmkapelle in der Kirche Maria Ramersdorf neu: 161 mit farbigen Glasscheiben verschlossene Aluminiumzylinder ergeben vor einer künstlichen Lichtquelle ein Farbenspiel.

*) Mehr zu Susanne Wagner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rimstinger Straße

Seit 1929 trägt die Rimstinger Straße in Ramersdorf den Namen einer oberbayrischen Gemeinde am Chiemsee.

Ein 1931 vom Bildhauer Max Hoene (1884 – 1965) geschaffener Fischbrunnen ist in einer Wohnanlage zwischen Rosenheimer -, Anzinger Straße und Melusinenstraße zu finden (Rimstinger Straße 13).

Rosenheimer Straße

Mit 7,4 Kilometern Länge gehört die Rosenheimer Straße im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach zu den längsten Straßen in München. Seit 1877 trägt sie den Namen der oberbayrischen Stadt Rosenheim.

Bronzepanther

Der österreichische Bildhauer Hans Kastler* (1931 – 2016) gestaltete die Bronzefigur eines Panthers. Sie befindet sich vor dem Haupteingang der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Ramersdorf, zu deren Verbandsabzeichen ein schwarzer Panther gehört (Adresse: Rosenheimer Straße 130).

*) Mehr zu Hans Kastler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rosenheimer Straße 228

An der Ecke Wilramstraße / Rosenheimer Straße fällt ein 1925 bis 1927 von Eduard Thon gebauter Mietshauskomplex in ungewöhnlichen Formen auf.

Ständlerstraße (Ramersdorf)

Die Passauer Familie Stantler bzw. Ständler fertigte von 1455 bis 1647 Klingen für Degen und Schwerter. 1931 wurde die Ständlerstraße nach einem Zweig der Familie benannt, der das Schmiedehandwerk mehrere Generationen lang in München ausgeübt hatte. Die inzwischen knapp fünf Kilometer lange, als Abschnitt des nur teilweise realisierten äußeren Rings ausgebaute Straße verbindet Obergiesing, Ramersdorf und Neuperlach.

MVG-Museum

1876 fuhr die erste Pferde-Trambahn in München auf Schienen zwischen dem Promenadeplatz und Nymphenburg. Dafür hatte der belgische Unternehmer Édouard Otlet (1842 – 1907) eine Konzession bekommen. August Ungerer (1860 – 1921) nahm 1886 auf einer 776 Meter langen Strecke zum Würmbad am Würmkanal (heute: Ungerer Bad am Biedersteiner Kanal) die erste elektrische Bahn in München – die dritte in Deutschland – in Betrieb. Sie fuhr neun Jahre lang. 1907 übernahm die Stadt München den öffentlichen Personennahverkehr, zunächst mit Trambahnen (»Städtische Straßenbahnen«), nach dem Ersten Weltkrieg auch mit Bussen.

In einer 1993 frei gewordenen Halle der 1918 als Kriegsmetallwerk errichteten Trambahn-Hauptwerkstätte in Ramersdorf wurde im Oktober 2007 das MVG-Museum eröffnet (MVG: Münchner Verkehrsgesellschaft). Ausgestellt sind 25 historische Straßenbahnen (darunter eine Pferdetram von 1893), Busse, Arbeitsfahrzeuge und anderes aus verschiedenen Epochen.

1925/26 nahmen die Städtischen Straßenbahnen München hundert Triebwagen mit 60-PS-Motoren und 200 Beiwagen der Baureihe E bzw. e in Betrieb. Die Münchner mochten diese Dreiwagenzüge nicht, weil die Plattformen geschlossen waren und deshalb ein Aufspringen während der Fahrt nicht mehr möglich war. Die letzten Fahrzeuge dieser Baureihe wurden in den Sechzigerjahren ausgemustert. Eines steht vor dem MVG-Museum.

Der von den Siemens-Schuckert-Werken hergestellte Nockenfahrschalter Typ OF 89 wurde von 1929 bis 1972 verwendet.

Der Triebwagen 670 Typ G 1.8 wurde 1943 von RAW-Aubing auf Teilen eines ausgebrannten E-Wagens aus dem Jahr 1925 aufgebaut und blieb bis 1978 im Gebrauch. Der Triebwagen 721 Typ j 1.30 entstand 1944 bei der Firma Fuchs in Heidelberg. 1973 wurde er ausgemustert.

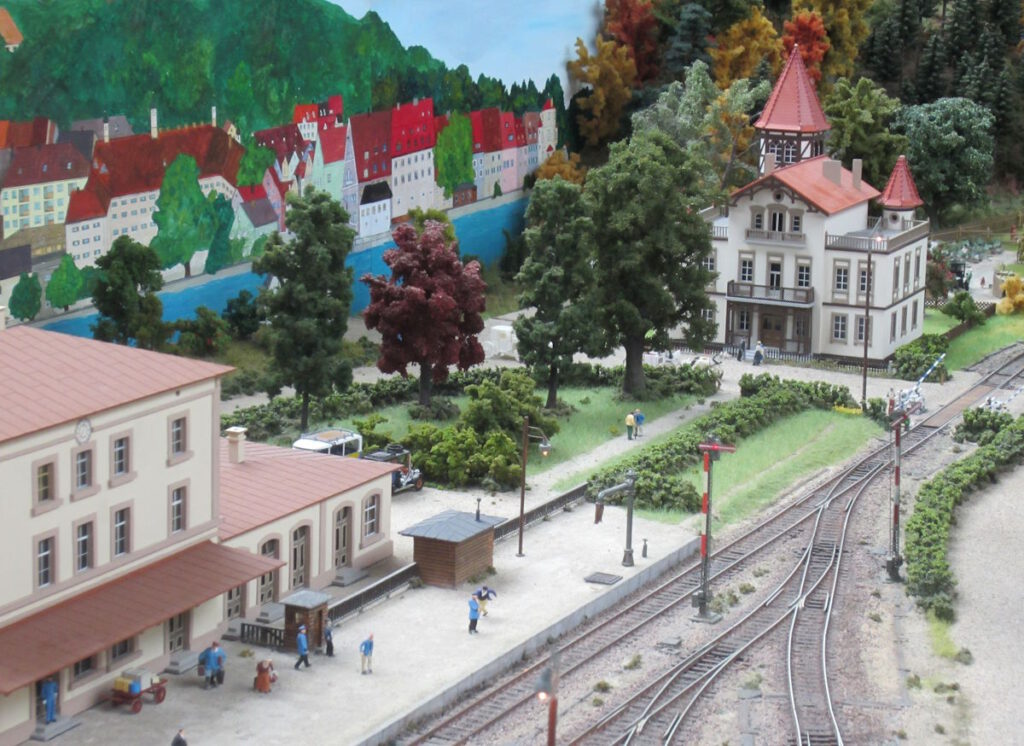

Am 16. März 2024 fand im MVG-Museum zum zehnten Mal die jährliche Modelleisenbahn-Ausstellung statt.

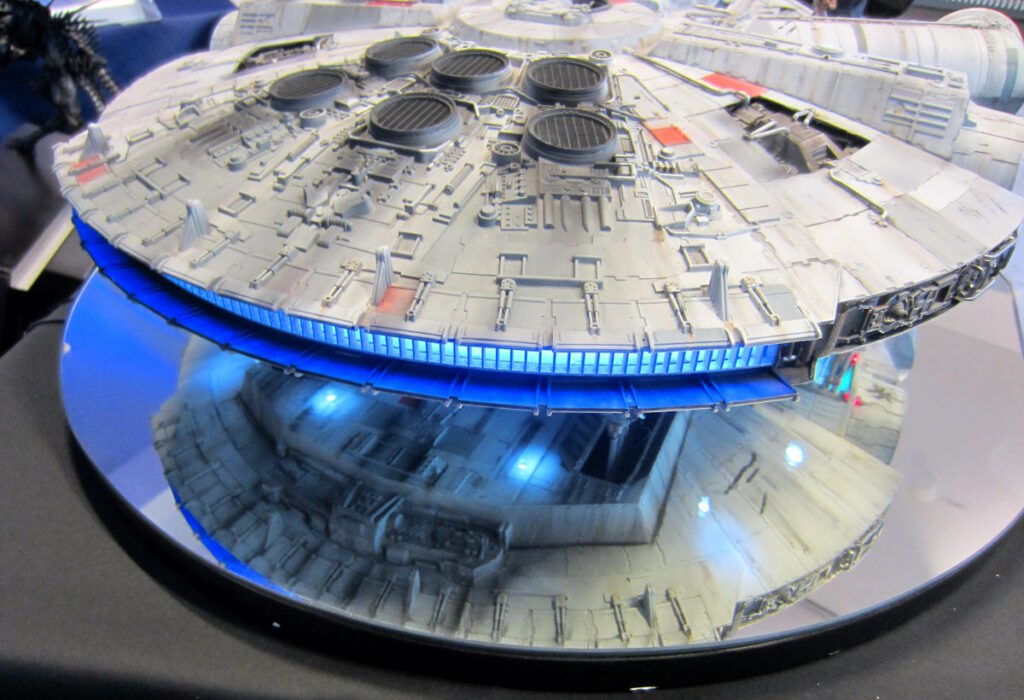

Parallel zu den Modelleisenbahnen wurden am 16. März 2024 auch Modelle von Raumfahrzeugen bzw. -stationen ausgestellt.

Modelle von Raumstationen im MVG-Museum (Fotos: 16. März 2024)

Perlach

Albert-Schweitzer-Straße

Die Albert-Schweitzer-Straße im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach wurde 1965 nach dem »Urwalddoktor« Albert Schweitzer (1875 – 1965) benannt. Der deutsch-französische Theologe und Philosoph, Organist und Musikwissenschaftler, Arzt, Pazifist und Friedensnobelpreisträger mit drei Promotionen hatte 1913 ein »Urwaldspital« in Lambaréné im zentralafrikanischen Gabun gegründet.

Maulwurfshausen

Bei der Spielstadt Maulwurfshausen an der Albert-Schweitzer-Straße 24 in Neuperlach – direkt an einem der Zugänge zum Ostpark ‒ handelt es sich um eine Einrichtung des Kreisjugendrings München-Stadt mit einem 2600 m² großen Abenteuerspielplatz.

Am Graben

1931 wurde eine Straße an der Grenze zwischen Ramersdorf und Perlach nach dem Graben des Hachinger Bachs benannt. Östlich davon verläuft eine schmale Grünanlage, die nördlich der Staudingerstraße in den Ostpark übergeht.

Carl-Wery-Straße

Die Carl-Wery-Straße in Neuperlach erinnert seit 1976 an den Schauspieler Carl Wery (1894 – 1975).

Brunnen

Über den Felsenbrunnen vor dem S- und U-Bahnhof Neuperlach-Süd ist mir nichts weiter bekannt.

Die BSH-Hausgeräte GmbH wurde zwar als Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und Siemens gegründet, ist aber seit 2015 eine alleinige Tochter des Bosch-Konzerns. Die Firmenzentrale befindet sich in einem 2001 bis 2003 nach den Prinzipien des Feng Shui errichteten Bürokomplex in Neuperlach (Carl-Wery-Straße 34). Das Architekturbüro Denk, Mauder, Wisiol gestaltete zugleich den Brunnen vor dem Haupteingang. (Weil die Fontäne nie eingeschaltet war, wenn wir vorbeikamen, montierte ich sie in meinen Schnappschuss hinein.)

Corinthstraße

Die Corinthstraße in Neuperlach erinnert seit 1931 an Lovis Corinth (1858 – 1925), der zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus und der Berliner Secession zählt. Im 20. Jahrhundert wandte er sich dem Expressionismus zu. 1880 bis 1882 hatte Lovis Corinth bereits an der Münchner Kunstakademie studiert; und von 1891 bis 1900 lebte er erneut in München.

Kriegergedächtniskapelle bzw. St.-Michaelskapelle

Die neugotische Kriegergedächtniskapelle bzw. St.-Michaelskapelle an der Corinthstraße 11 in Neuperlach wurde 1898/99 als Feldkapelle errichtet.

Dietzfelbingerplatz

Zwischen dem Schindlerplatz im Nordosten und dem Dietzfelbingerplatz im Südwesten verläuft eine schmaler Grünanlage mit Brunnen und bunten Blumenbeeten. Die beiden Plätze erinnern seit 1986 an Hermann Dietzfelbinger (1908 – 1984), der 1955 bis 1975 als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern amtierte und an das Unternehmer-Ehepaar Oskar und Emilie Schindler (1908 – 1974; 1907 – 2001), das im Zweiten Weltkrieg mehr als tausend jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern das Leben rettete.

Der Landschaftsarchitekt Gottfried Hansjakob (*1937) – der 1977 auch den → Neuen Südfriedhof angelegt hatte – gestaltete 1990/91 den Oktagon-Brunnen am Dietzfelbingerplatz.

Die Bildhauerin Lidy von Lüttwitz* (1902 – 1996) schuf 1989 die Plastik »Entfaltung IV«, die am Dietzfelbingerplatz bzw. Lanzenstielweg in Neuperlach zu finden ist.

*) Mehr zu Lidy von Lüttwitz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Dietzfelbingerplatz: Brunnen und Grünstreifen; Lidy von Lüttwitz: »Entfaltung IV« (Fotos: Juli 2025)

Heinrich-Wieland-Straße

Die damalige Ostendstraße in Perlach wurde 1965 nach Heinrich Wieland (1877 – 1957) umbenannt, der 1927 den Nobelpreis für Chemie erhalten hatte.

Michaelibad

1953 bis 1955 bauten die Architekten Philipp Zametzer und Sebastian Rosenthal vom Münchner Stadtbauamt nach einem Entwurf der Architekten Richard Gall und Heinrich Hoffmann das Michaelibad in Perlach (Heinrich-Wieland-Straße 24). Ein Hallenbad mit Sauna kam 1971 bis 1973 dazu, und 1998 und 2000/01 erfolgten weitere Umgestaltungen. Außerdem begannen die Stadtwerke München 2022 mit den Vorbereitungen zum Bau eines Geothermiekraftwerks auf dem Gelände.

Vor dem Michaelibad in der Heinrich-Wieland-Straße steht seit 1976 die vier Meter hohe Edelstahl-Plastik »Eisernes Paar« von Hans Rucker*.

*) Mehr zu Hans Rucker im Album über Brunnen in München

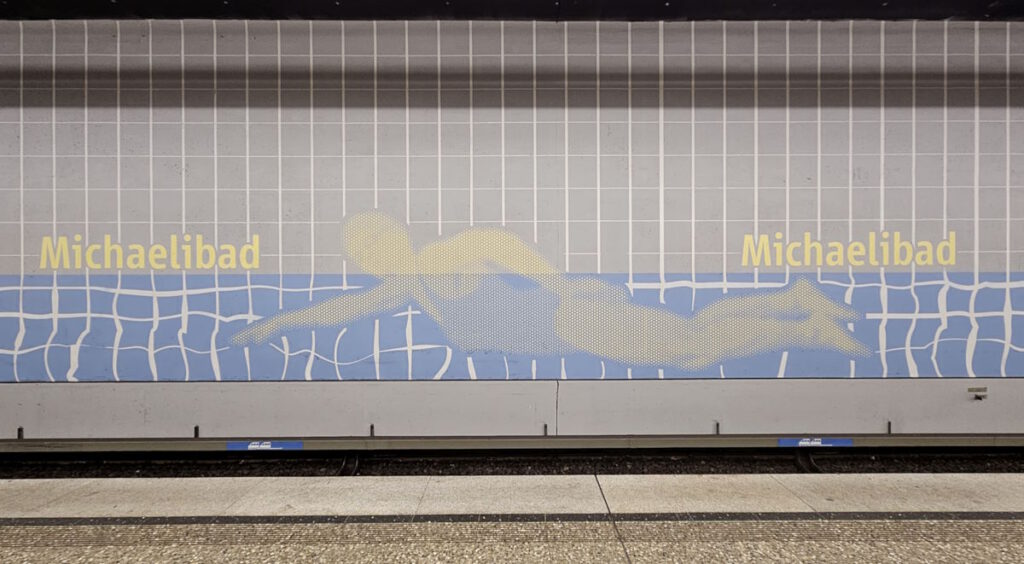

U-Bahnhof Michaelibad

Der 1980 eröffnete U-Bahnhof Michaelibad im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach wurde 2022 saniert und von der MVG in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Allmannwappner umgestaltet. Die Motive der Hintergleiswände verweisen nun aufs nahe Michaelibad.

Album über U-Bahnhöfe in München

Blaue Spirale

Louis Constantin (*1944) studierte 1966 bis 1969 an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris und 1969 bis 1972 an der → Akademie der Bildenden Künste München. Am Ende seines Studiums schuf der Bildhauer 1970 bis 1973 die eineinhalb Tonnen schwere, neun Meter lange »Blaue Spirale« aus glasfaserverstärktem Polyester. Enthüllt wurde das Kunstwerk 1973 in Bochum. Dann stand es im Garten der Münchner Kunstakademie, ab Ende 1981 am → Effnerplatz, und seit 2001 befindet sich das Geschenk der Stiftung Straßenkunst der Stadtsparkasse München in Neuperlach, in der Heinrich-Wieland-Straße (Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße).

Hochäckerstraße

Die Hochäckerstraße in Perlach wurde nach einer bestimmten Art des Ackerbaus benannt. Hoch- bzw. Wölbäcker entstanden bis ins Mittelalter, wenn zwischen zwei ‒ zumeist langen ‒ Furchen die Erde aufgehäuft wurde. Auf diese Weise konnten auch feuchte Böden für den Getreideanbau genutzt werden.

Neuer Südfriedhof

Der Neue Südfriedhof an der Hochäckerstraße im Münchner Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach wurde 1977 vom Garten- und Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob* angelegt. Das mehr als 35 Hektar große Gelände wirkt mehr wie ein Park.

*) Mehr zu Gottfried Hansjakob im Album über Brunnen

Wagner-Hof

1938 ging ein 1826 von einem Wagner namens Sebastian Kramer gegründeter und von Generation zu Generation der Familie vererbter Hof durch Heirat an die Familie Hauser über, die schließlich den 1903 für die Witwe Maria Kramer am westlichen Rand von Altperlach gebauten Bauernhof für Wohnzwecke leicht verändert. Das Bauwerk mit neubarocken Elementen an der Einmündung der Hochäckerstraße in die Ottobrunner Straße steht unter Denkmalschutz.

Hofangerstraße

Der Name Hofangerstraße zeugt von den früheren Wiesen in Perlach. ‒ Wo die Hofangerstraße an der Grenze zwischen Ramersdorf und Perlach die Ständlerstraße unterquert, malte der Berliner Künstler Bashar im Januar 2024 ein Piece.

Holzwiesenstraße

Die Holzwiesenstraße in Neuperlach trägt bereits seit 1930 einen alten Flurnamen.

Friderun von Stralendorff-Eilers (1916 – 2011) wurde zunächst Pianistin. Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete sie sich als Autodidaktin zur Bildhauerin aus und orientierte sich dabei an der Plastik des 19. Jahrhunderts. Die Bildhauerin schuf im Wachsausschmelzverfahren die Bronzefigur eines Fohlens, die an der Holzwiesenstraße 44 in Neuperlach steht.

Im Gefilde

Das Büro »ver.de landschaftsarchitektur« in Freising gewann Ende 2002, zwei Jahre nach der Gründung, einen Wettbewerb für die Gestaltung eines Grünzugs im Osten von Neuperlach: »Im Gefilde«. Die Landschaftsarchitekten realisierten ihre Entwürfe und stellten den südlichen Teil des 21 Hektar großen Parks 2007, den nördlichen mit einer Reihe von Sportanlagen 2012 fertig.

Kafkastraße

Seit 1971 erinnert die Kafkastraße in Neuperlach an Franz Kafka (1883 – 1924).

Philipp-Neri-Brunnen

Filippo Romolo Neri bzw. Philipp Neri ( 1515 – 1595), der »Apostel von Rom«, engagierte sich in der Gegenreformation. 1600 wurde er selig-, 1622 heiliggesprochen. Auf dem Platz vor der Philipp Neri geweihten Kirche (Kafkastraße 17) steht ein vom Bildhauer Hans Kastler* (1931 – 2016) gestalteter Brunnen, der den Heiligen mit zwei Kindern zeigt.

*) Mehr zu Hans Kastler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Hans Kastler: Philipp-Neri-Brunnen (Fotos: Juni 2025)

Karl-Marx-Ring

Der Karl-Marx-Ring in Neuperlach wurde 1969 nach Karl Marx (1818 ‒ 1883) benannt, dem einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus.

Wasser-Xylophon

Seit 1970 steht in der Wohnanlage am Karl-Marx-Ring 27 in Neuperlach ein »Wasser-Xylophon« des Künstlers Edmund Puchner (1932 – 2014). Allerdings macht der Brunnen einen recht ungepflegten Eindruck. Eigentlich sollte aus acht unterschiedlich hoch angebrachten trapezförmigen Bronzeblech-Pfannen Wasser ins Brunnenbecken plätschern. Das ergäbe zwar nicht wirklich die acht Töne einer Oktave, aber ein vielstimmiges Rauschen.

»Muralarum«

Parallel zum Karl-Marx-Ring 1 ‒ 61 und entlang der Grenze zwischen Neuperlach und Trudering verläuft eine namenlose Grünanlage mit Spazierwegen, Spiel- und Sportplätzen.

»Muralarum«

Unter der Bezeichnung »Muralarum« (Akronym!) initiiert der Künstler Nico Kiese (*1983) an mehreren Orten in München Streetart-Projekte. Das 2023 aus Holz gefertigte »Muralarum« in der Grünanlage parallel zum Karl-Marx-Ring in Neuperlach wurde zwei Jahre lang immer wieder neu bemalt bzw. besprüht ‒ bis die Genehmigung Ende September 2025 ablief.

Urban Art am Karl-Marx-Ring

Neuperlach soll nach den Vorstellungen der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS), einer Tochtergesellschaft der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH durch Street Art bunter werden. Den Auftakt machte die MGS 2023 mit der um 1970 gebauten achtstöckigen Wohnanlage Karl-Marx-Ring 75-83: Das Münchner Urban Art Kollektiv »Der Blaue Vogel« hat eine 25 Meter hohe Fassade mit einem Flötenspieler, einem Vogel und einer Katze bemalt.

Am anderen Ende des Wohnblocks (Karl-Marx-Ring 83) hat der Italiener Peeta (Manuel Di Rita, *1980) im Frühsommer 2023 ein scheinbar dreidimensionales Piece geschaffen.

Peeta: Urban Art am Karl-Marx-Ring 83 (Fotos: Oktober 2025)

Erst wenn man die Kanten des Gebäudes genau anschaut, verschwindet die Illusion: da ragt nichts über die geraden Linien hinaus; es ist alles nur zweidimensional gemalt:

Desillusionierung: Es ist zweidimensional! (Fotos: Oktober 2025)

Alben über Urban Art und Streetart in München

Krehlebogen in Neuperlach

Der Krehlebogen in Neuperlach wurde 1975 nach Heinrich Krehle (1892 – 1969) benannt, der nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Mitbegründern der CSU gehört hatte und 1946 Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung Bayerns gewesen war.

»Mann spricht mit Fisch«

Die Bildhauerin Emese Mária Závory* (1941 – 2021) thematisiert mit der 1984 gestalteten Bronzefigur »Mann spricht mit Fisch« die Alterseinsamkeit. (Von ihr ist auch die Plastik → »Die kalte Nacht« im → Asamhof in München.) Die Plastik steht am Hachinger Bach in Neuperlach (Krehlebogen).

*) Mehr zu Emese Mária Závory im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Marx-Zentrum

Das Anfang der Siebzigerjahre gebaute Marx-Zentrum in Neuperlach wurde von den Architekten Peter Buddeberg und Herbert Kochta sowie dem Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakodie geplant.

Marx-Zentrum in Neuperlach (Fotos: November 2024)

Max-Kolmsperger-Straße

Die Max-Kolmsperger-Straße in Neuperlach erinnert an den Journalisten Max Kolmsperger (1890 – 1966), der von 1956 bis zum Tod dem Bayerischen Senat angehörte.

St. Monika in Ramersdorf-Perlach

Das katholische Kirchenzentrum St. Monika in Neuperlach (Max-Kolmsperger-Straße 7) wurde 1969/70 gebaut.

Max-Reinhardt-Weg

Der Max-Reinhardt-Weg in Neuperlach wurde 1981 nach dem österreichischen Film- und Theaterregisseur Max Reinhardt (1873 – 1943) benannt.

Maximilian-Kolbe-Allee

An der 1986 nach Maximilian Kolbe (1894 – 1941) benannten Allee in Neuperlach wurde 1994 bis 1997 die katholische Kirche St. Maximilian Kolbe gebaut.

Als im Sommer 1941 in Auschwitz zur Strafe für die vermutete Flucht eines Häftlings einige Männer herausgegriffen wurden, die den Hungertod sterben sollten, meldete sich der Geistliche Maximilian Kolbe freiwillig und rettete einem anderen Häftling, der Ehefrau und Kinder hatte, das Leben. 1982 wurde Maximilian Kolbe heiliggesprochen.

Oskar-Maria-Graf-Ring

Der Oskar-Maria-Graf-Ring erinnert seit 1971 an den Schriftsteller Oskar Maria Graf (1894 – 1967), dessen Bücher die Nationalsozialisten 1934 verbrannt und verboten hatten. Er selbst – inzwischen emigriert – wurde ausgebürgert. 1957 erhielt Oskar Maria Graf die US-amerikanischen Staatsbürgerschaft.

Brunnen vor der München Klinik Neuperlach

Die München Klinik Neuperlach am Oskar-Maria-Graf-Ring 51 wurde 1969 bis 1972 gebaut. Vor dem Haupteingang steht ein Brunnen, über den ich bisher noch nichts weiter herausfinden konnte. Auffallend sind die 1997 von Klaus Krois geschaffenen Sitzbänke, die wie Tiger bzw. Leoparden aussehen.

Brunnen und Sitzbänke vor der München Klinik Neuperlach (Fotos: Juni 2025)

Ostpark

1962 beschloss die Stadt München, eine Trabanten- bzw. Entlastungsstadt zu bauen: Neuperlach. Zu diesem Projekt gehörte dann auch ein 1965 vom Landschaftsarchitekten Ludwig Roemer (1911 – 1974) konzipierter Park, der bis 1982 angelegt wurde. Den See im Ostpark gestaltete der Gartenarchitekt Josef Wurzer. (Mehr dazu im Album über den Ostpark.)

Frühling im Ostpark (Fotos: 8. April 2025)

Album über den Ostpark

Perlachpark

Der Gustav-Heinemann-Ring, der den Perlachpark an zwei Seiten umschließt, erinnert seit 1985 an Gustav Heinemann (1899 – 1976), den dritten Bundespräsidenten (1969 – 1974).

Der Künstler Albert Hien (*1956), der bereits 1990 die beiden → Brunnen auf dem Gelände der GEMA neben dem Kulturzentrum → Gasteig in Haidhausen gestaltet hatte, schuf 1992 einen ungewöhnlichen Brunnen im Perlachpark: »Objekt im See«. Im eingeschalteten Zustand spritzt Wasser aus dem einen Teil in die tütenförmige Öffnung des anderen.

Pfanzeltplatz in Perlach

Martin Pfanzelt (1825 – 1912) war von 1869 bis zu seinem Tod Pfarrer in Perlach. 1931 wurde der damalige Kirchplatz – der Mittelpunkt des früheren Dorfes Perlach – nach ihm benannt. Der Landschaftsarchitekt Gottfried Hansjakob gab dem Pfanzeltplatz 1989/90 das heutige Aussehen.

St. Michael in Perlach

Nach dem Abbruch einer romanischen Kirche in Perlach legten die Maurer Michael Pröbstl und Johann Mayr 1728 den Grundstein für die heutige Barockkirche St. Michael. Anton Zächenberger (um 1690 – 1773) malte die beiden Chorfresken 1729. Im selben Jahr gestaltete Nikolaus Gottfried Stuber das große Langhausfresko. 1732 wurde die Michaelskirche konsekriert. Den Turm fügte man erst 1788 hinzu.

Das Altarblatt von Johann Baptist Widmann veranschaulicht, wie der Erzengel Michael Luzifer stürzt. Links und rechts des 1796 geschaffenen Hauptaltars stehen die Wetterheiligen Paulus und Johannes.

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Apsis der Kirche St. Michael wurde 1951/52 restauriert.

Nikolaus Gottfried Stuber (1688 – 1749) malte um 1729 das Fresko an der Decke des Langhauses. Es zeigt, wie der Erzengel Michael mit dem Flammenschwert die abtrünnigen Engel aus dem Himmel stürzt.

An Ostern wird am Hauptaltar das Altarbild verdeckt und eine Christus-Figur im Strahlenkranz aufgestellt.

Geschichtsbrunnen

Karl Oppenrieder (1923 – 2017) musste 1940 nach dem Tod des Vaters gemeinsam mit der Mutter den Steinmetz-Familienbetrieb übernehmen, wurde aber 1942 zur Wehrmacht eingezogen und noch im selben Jahr an der Ostfront schwer verwundet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Karl Oppenrieder an der → Akademie der Bildenden Künste München studieren, und er wurde Meisterschüler von → Anton Hiller.

Auf dem Pfanzeltplatz steht ein zur 1200-Jahrfeier Perlachs 1990 gestifteter, aber erst 1991 von Karl Oppenrieder gestalteter Geschichtsbrunnen. Das Projekt hatte sich verzögert, weil ein von den Perlachern vorgelegten Entwurf des Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob (*1937) von der Stadt München abgelehnt worden war und Perlach wiederum den von der Stadt gewählten Entwurf des Bildhauers Andreas Bindl (1928 – 2010) verworfen hatten.

Das achteckige Brunnenbecken besteht aus Muschelkalksteinplatten. Vier davon hat Karl Oppenrieder mit Bildreliefs versehen, die anderen mit Text über die Geschichte Perlachs: »Kelten, Römer und Bajuwaren besiedeln das Hachinger Tal. Anno 790 schenken der Priester Ihcho und der Diakon Kerolt der Kirche zur Freising ihr Gut in Peralohc […] Krieg und Terror bringen immer wieder Leid über Perlachs Bürger. 1967 Baubeginn in Neuperlach«. Ins Zentrum des Brunnenbeckens hat Karl Oppenrieder eine vier Meter hohe, ebenfalls achteckige Brunnensäule gestellt.

Hachinger Bach

Der zwischen Deisenhofen und Oberhaching entspringende Hachinger Bach durchquert den zur 1200-Jahr-Feier Perlachs (1990) durch den Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob neu gestalteten Pfanzeltplatz.

Quiddestraße

Die Quiddestraße wurde 1966 nach Ludwig Quidde (1858 – 1941) benannt, einem Historiker, Publizisten und Politiker, der 1927 – zusammen mit Ferdinand Buisson – mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden war.

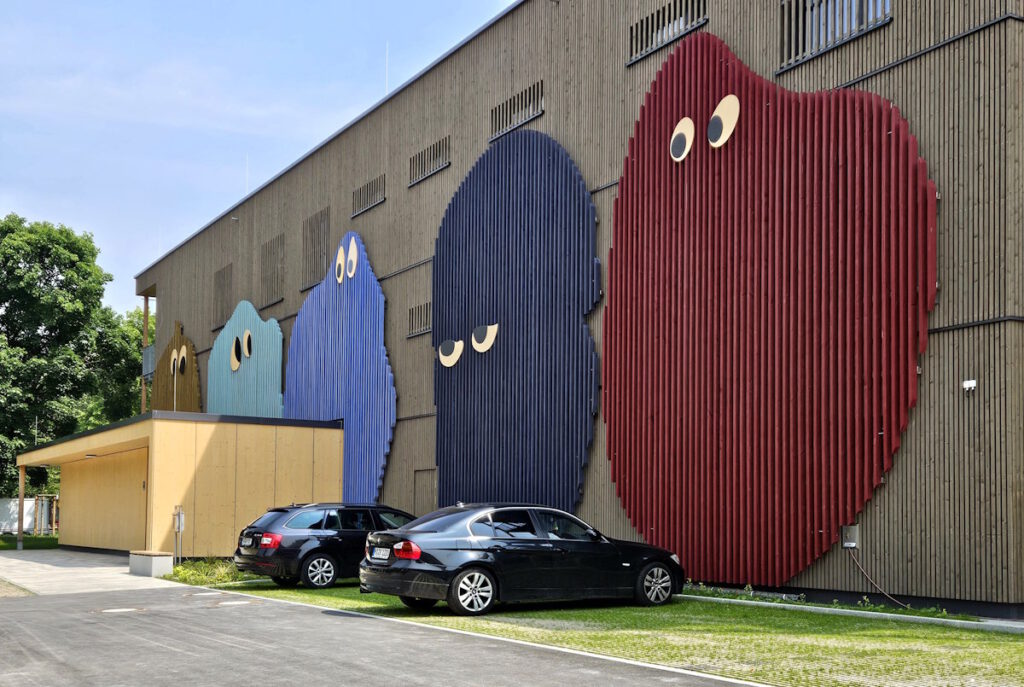

Für den Neubau des Hauses für Kinder (2022 – 2024) an der Quiddestraße 1 schuf der Künstler Benedikt Hipp (*1977) unter dem Titel »Blobs« fünf riesige biomorphe Formen aus Holzleisten, die er nach Baumarten benannt hat: Tilia (Tilia intermedia, holländische Linde), Carpinus (Carpinus betulus, Hainbuche), Betula (Betula pendula, Birke), Quercus (Quercus robur, Eiche) und Prunus (Prunus avium, Vogelkirsche).

Seit 2008 gibt es in München ein »Slow Mobil«, einen mit einer Küche ausgestatteten und bunt angemalten Bauwagen, der vor Kitas, Kindergärten und Schulen abgestellt wird, damit Kinder nicht nur erfahren, wie aus regionalen Lebensmitteln wohlschmeckendes Essen zubereitet wird, sondern sich auch ihrer Geruchs- und Geschmackssinne stärker bewusst werden.

Rennertstraße

Die Rennertstraße in Neuperlach erinnert seit 1981 an den Opernregisseur Günther Rennert (1911‒ 1978).

Vor der Grundschule in der Rennertstraße 10 balanciert ein 1984 von Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestalteter Bronze-Elefant auf einer Kugel aus Nagelfluh.

*) Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Sarah-Sonja-Lerch-Weg

Die in Warschau geborene Sozialistin Dr. Sarah Sonja Rabinowitz (1882 ‒ 1918) engagierte sich im »Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund«. 1912 heiratete sie den Romanisten Eugen Lerch, mit dem sie 1913 nach München zog. Dort gehörte Sarah Sonja Lerch zu den Gründungsmitgliedern der USPD. Nachdem die Friedensaktivistin im Januar 1918 mit Kurt Eisner* und anderen einen Streik von Münchner Munitionsfabrikarbeitern organisiert hatte, wurde sie festgenommen und kam bald darauf im Gefängnis München-Stadelheim um.

Ein Porträt von ihr gehört zum → Mural am Umspannwerk der Stadtwerke München in der Martin-Luther-Straße in Obergiesing. Und der Weg vom → Marx-Zentrum zur → U-Bahnstation Quiddestraße in Neuperlach trägt seit 2019 ihren Namen.

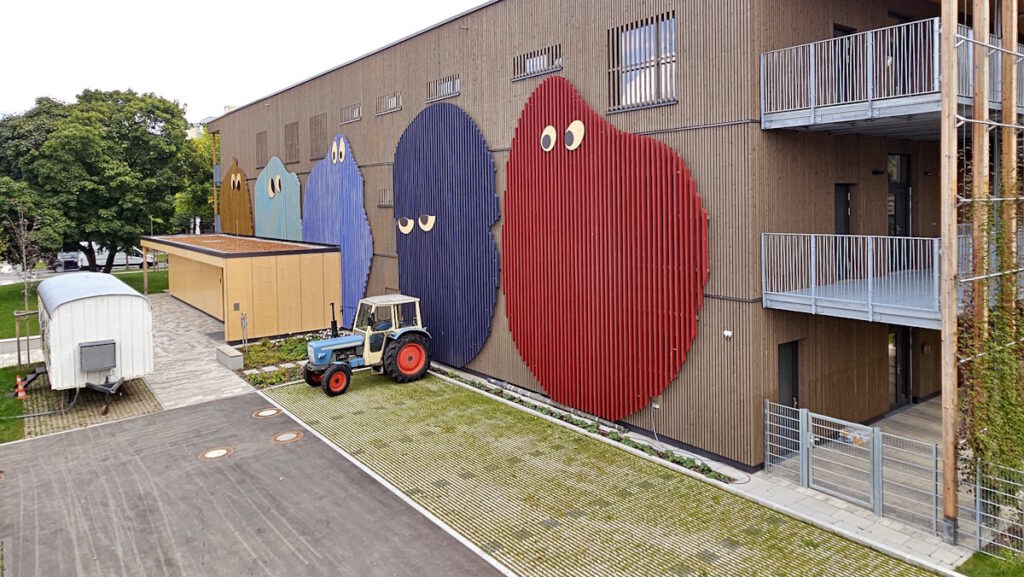

Die Fußgänger-Unterführung des Sarah-Sonja-Lerch-Wegs unter der Kurt-Eisner-Straße wurde 2012 von Robert Posselt und Samuel Feustel vom Künstlerkollektiv »Der blaue Vogel« mit bunten Bildern besprüht, die inzwischen nicht mehr besonders frisch aussehen.

*) Mehr zu Kurt Eisner im Album über Denkmäler

Album über Urban Art bzw. Streetart in München

Ständlerstraße (Perlach)

Die Passauer Familie Stantler bzw. Ständler fertigte von 1455 bis 1647 Klingen für Degen und Schwerter. 1931 wurde die Ständlerstraße nach einem Zweig der Familie benannt, der das Schmiedehandwerk mehrere Generationen lang in München ausgeübt hatte. Die inzwischen knapp fünf Kilometer lange, als Abschnitt des nur teilweise realisierten äußeren Rings ausgebaute Straße verbindet Obergiesing, Ramersdorf und Neuperlach.

»Nur der Mensch ist der Ort der Bilder«

Jai Young Park wurde 1957 in Seoul geboren und lebt seit 1966 in München. 1979 bis 1984 studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München Malerei. 1998 bis 2004 lehrte er als Professor für Plastik und Multimedia an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

Sein Kunstwerk mit dem Titel »Nur der Mensch ist der Ort der Bilder« wurde 1998 auf der Kunstplattform beim alten Botanischen Garten installiert. Seit 1999 stehen die 4,60 Meter hohen Figuren in Neuperlach (Kreuzung Ständlerstraße / Heinrich-Wieland-Straße). Die Stiftung Straßenkunst der Münchner Stadtsparkasse kaufte das Werk und schenkte es 2001 der Stadt München.

»Pavillon. Schräge Wände«

Kai bzw. Kay Winkler (1956 – 2023) absolvierte 1976 bis 1979 eine Ausbildung in Grafik und Malerei, 1976 bis 1980 eine weitere zum Holzbildhauer, bevor er 1981 an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zu studieren begann, 1982 an die Akademie der Bildenden Künste München wechselte und sein Studium der Bildhauerei 1988 abschloss.

Mit »Pavillon. Schräge Wände« veranschaulicht Kay Winkler die Gefahr, dass die Wohnung – und sinnbildlich die soziale Gemeinschaft ‒ zerfällt. Das 2003 an der Kreuzung Ständlerstraße / Heinrich-Wieland-Straße in Neuperlach aufgestellte Kunstwerk ist ein Geschenk der Stiftung Straßenkunst der Stadtsparkasse München.

Theodor-Heuss-Platz in Neuperlach

Der Platz bzw. die Grünfläche im Neuperlacher Wohnring zwischen Adenauerring, Schumacherring und Heinrich-Lübke-Straße wurde 1973 nach Theodor Heuss (1884 – 1963) benannt, dem deutschen Bundespräsidenten von 1949 bis 1959.

ZAK

1988 entstand in Neuperlach ein Bewohnerverein mit dem Ziel, die Lebensbedingungen in der Trabantenstadt zu verbessern, und 1994 wurde der Vereinsname von »Neuperlach soll blühen« in »Zusammen Aktiv in Neuperlach« (ZAK) geändert. Am Theodor-Heuss-Platz (Adenauerring 12) bietet ZAK ein Café, eine Werkstatt und ein Regenspielhaus.

Space Churn

1972 schuf der Bildhauer George M. Rickey* (1907 – 2002) die kinetische Edelstahl-Plastik »Space Churn« (»Perlacher Mobile«), die von einer Windschaufel um die Achse gedreht wird. 1980 diente sie als Vorlage für ein Neuperlach-Signet, das die Dynamik der Trabantenstadt symbolisierten soll.

*) Mehr zu George M. Rickey im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Streetart in Neuperlach-Zentrum

Am östlichen Ende des Theodor-Heuss-Platzes, vor dem PEP-Durchgang zum U-Bahnhof Neuperlach-Zentrum bzw. zur Thomas-Dehler-Straße, hat das Künstlerkollektiv »Der blaue Vogel« eine Wand bunt und lebendig gemacht.

Album über Urban Art bzw. Streetart in München

Thomas-Dehler-Straße in Neuperlach

Die Thomas-Dehler-Straße in Neuperlach erinnert seit 1973 an den Juristen Thomas Dehler (1897 – 1967), der nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Mitbegründern der FDP in Bayern gehörte und von 1949 bis 1953 als Bundesminister der Justiz amtierte.

Kaskadenbrunnen

Vor dem Gebäudekomplex in der Thomas-Dehler-Straße 3 in Neuperlach, der seit 2007 von der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd genutzt wird, legte man 1974 einen Kaskadenbrunnen nach Plänen des Architekten Alexander von Branca (1919 – 2011) an.

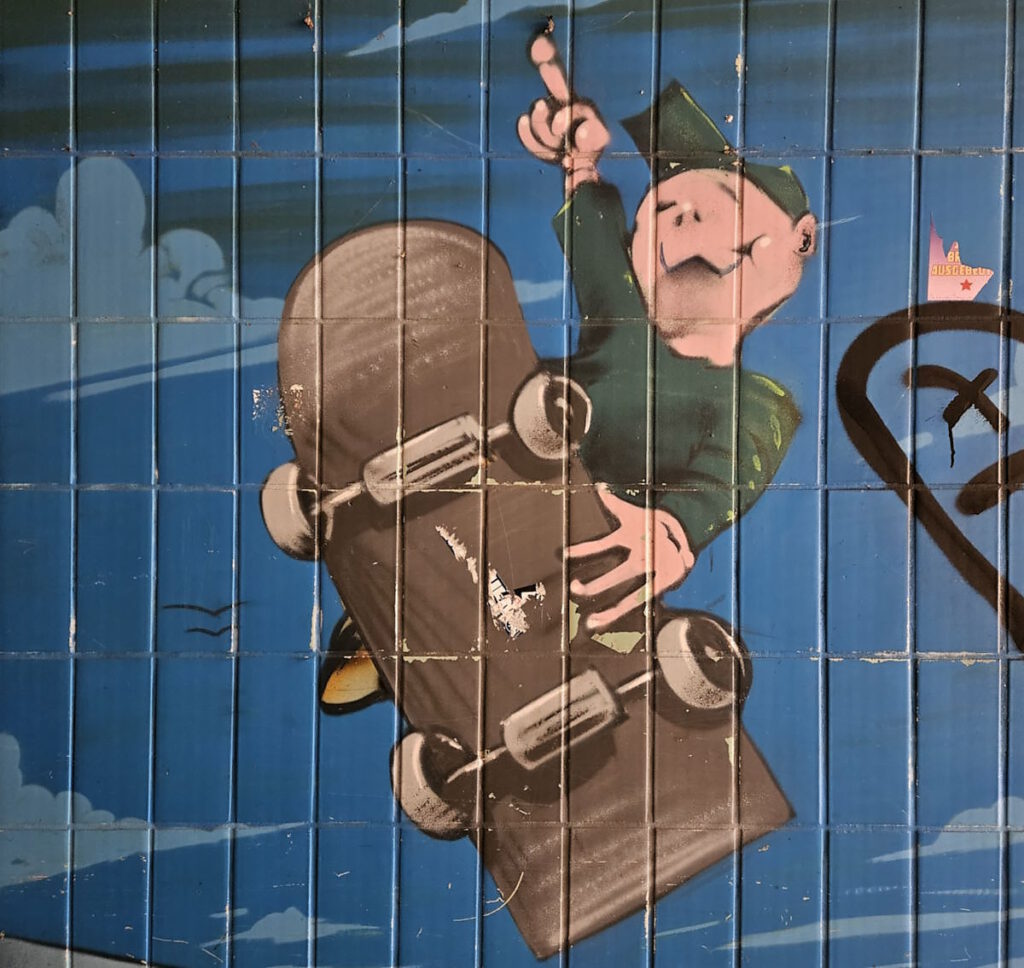

Turmuhr

Nach dreijähriger Bauzeit wurden 1981 die vom Architekten Ernst Hürlimann geplanten »Perlacher Einkaufs-Passagen« (PEP; inzwischen: »Einkaufs-Center Neuperlach«) eröffnet. Neben dem Haupteingang in der Thomas-Dehler-Straße wurde 1989 eine Turmuhr aufgestellt. Durch ein Schaufenster blickt man auf das 1940 bis 1960 vom Familienunternehmen Georg Rauscher in Regensburg nach historischen Vorbildern gebaute elektromechanischen Uhrwerk.

Gegenüber dem PEP im Zentrum von Neuperlach wurde 2022 das »Perlach Plaza« mit Wohnungen, einem Hotel, Geschäften und Gastronomie eröffnet (Adresse: Thomas-Dehler-Straße 15).

Michael Friederichsen* (1938 – 2015) absolvierte 1957 bis 1960 eine Ausbildung zum Silberschmied und ließ sich anschließend von seinem Vater, dem Bildhauer Roland Friederichsen* (1910 – 1992), unterweisen. 1962 fing er als freischaffender Bildhauer zu arbeiten an, und 1989 schuf Michael Friederichsen die zwei Meter breite Granit-Skulptur »Fructus« im Stil des Kubismus (Thomas-Dehler-Straße 25).

*) Mehr zu Michael und Roland Friederichsen im Album über Kunst im öffentlichen Raum

U-Bahnhöfe in Neuperlach

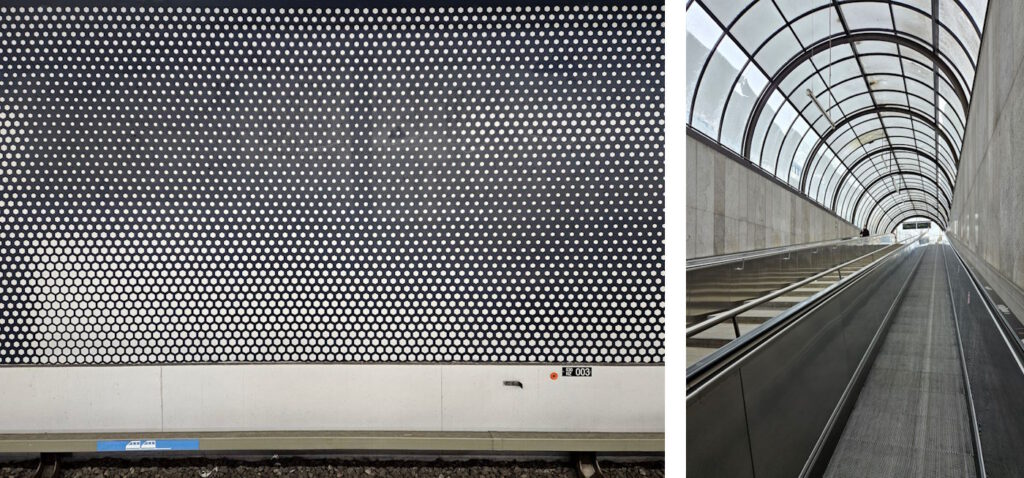

Die im Oktober 1980 eröffneten U-Bahnhöfe Quiddestraße, Neuperlach-Zentrum und Therese-Giehse-Allee wurden 2021/22 saniert. Die Motive der neuen Punkt-Raster-Grafiken an den Hintergleiswänden – Porträts der Schauspielerin Therese Giehse und mit dem Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde assoziierte Friedenstauben – sind leider vom Bahnsteig aus kaum erkennbar, weil sie nicht aus genügend Abstand betrachtet werden können.

Album über U-Bahnhöfe in München