München: Milbertshofen-Am Hart

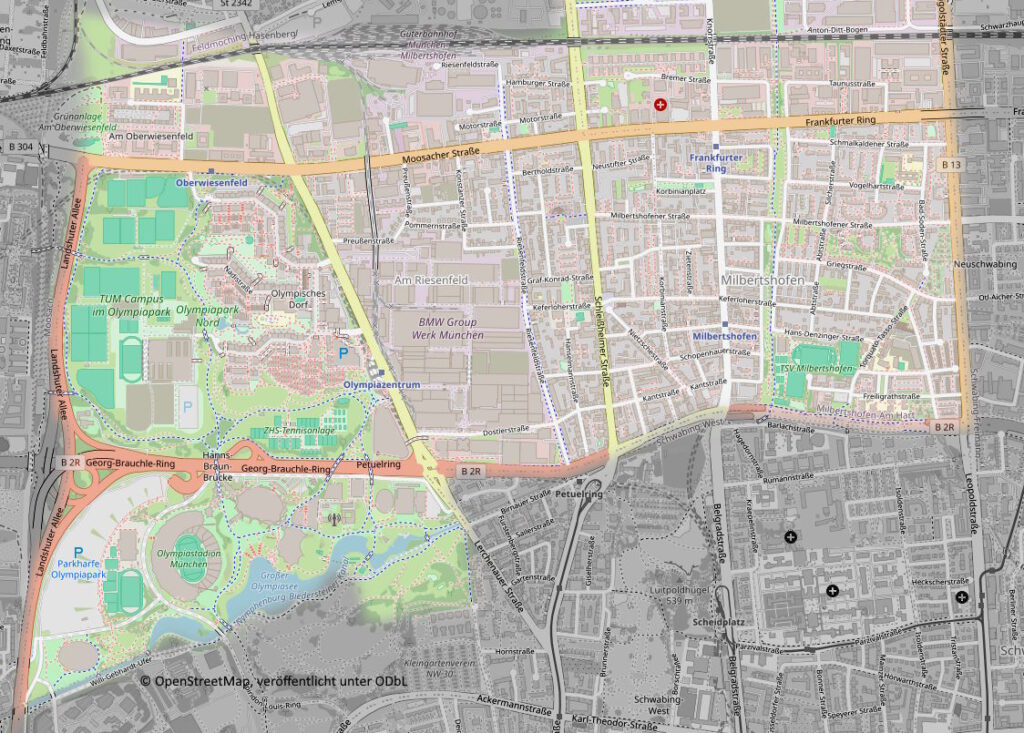

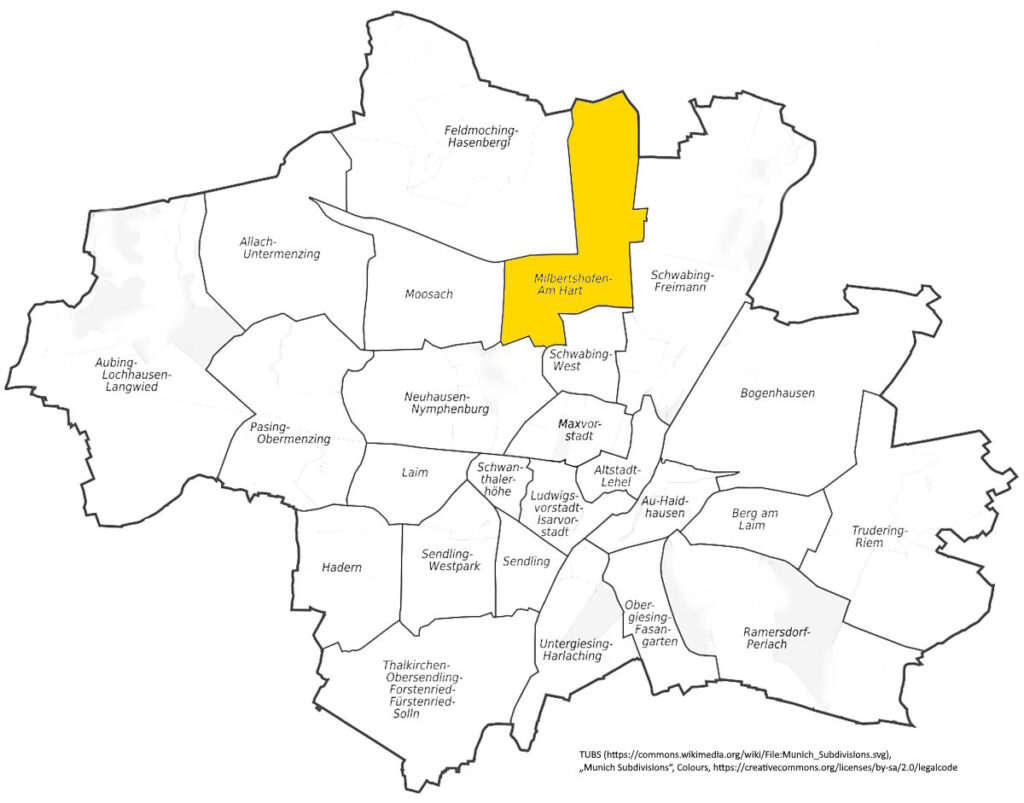

Der 11. Stadtbezirk Münchens – Milbertshofen-Am Hart ‒ entstand 1992 aus dem Riesenfeld, Milbertshofen und der ehemaligen »Reichskleinsiedlung« Am Hart. Auf dem Riesenfeld befinden sich das Olympiadorf und der größte Teil des Olympiaparks.

München, Stadtbezirk 11: Milbertshofen-Am Hart

Am Hart

Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise schuf der damalige Reichskanzler Heinrich Brüning 1931 per Notverordnung das »Reichskleinsiedlungsprogramm«, in dessen Rahmen Arbeitslose beim Bau von einfachen Kleinhäusern in Eigenleistung gefördert wurden. Im Garten waren Obst und Gemüse für die Selbstversorgung anzubauen.

Die Nationalsozialisten führten das Programm fort, und so eröffnete der Münchner Oberbürgermeister Karl Fiehler 1935 die Reichskleinsiedlung Am Hart. Der daraus entstehende Stadtteil Am Hart gehörte bis 1992 größtenteils zu Feldmoching.

Milbertshofen

Milbertshofen lässt sich ab Mitte des 12. Jahrhunderts nachweisen, zunächst als »Ilmungeshoven«. Damals erhielt das Kloster Schläftlarn das Land und machte daraus die Georgenschwaige. Der Name Milbertshofen entwickelte sich dann im 14./15. Jahrhundert aus dem Wort Mühlmazze, mit dem der Preis für das Mahlen von Getreide bezeichnet wurde: Mulmantzhofen. 1900 hatte Milbertshofen noch keine tausend Einwohner. Aber bei der Eingemeindung durch München im April 1913 waren es bereits knapp zehntausend.

Riesenfeld, Oberwiesenfeld

Die Bezeichnung Riesenfeld geht auf Andrä von Riß zurück, der das Areal 1796 erworben hatte ‒ zwei Jahre vor seinem Tod. 1818 kam das (alte) Riesenfeld zu Schwabing und wurde 1890 mit Schwabing von München eingemeindet, während eine neue Siedlung gleichen Namens 1913 als Teil von Milbertshofen Münchner Stadtgebiet wurde.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde auf der damals zu Feldmoching gehörenden Schotterebene nördlich von München, dem Wiesenfeld, ein militärischer Übungsplatz eingerichtet, Anfang des 19. Jahrhunderts entsprechend bebaut und später mehrmals erweitert. Ab 1909 betrieb man auf dem Oberwiesenfeld einen Flughafen, der dann 1939 vom neuen in Riem abgelöst und 1968 endgültig aufgegeben wurde. Der nördliche Teil des Oberwiesenfelds wurde 1996 dem Stadtteil Am Riesenfeld im Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart zugeordnet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der Stadtbezirk nicht nur durch die Anlage des Olympiaparks und -dorfs grundsätzlich verändert, sondern auch durch die Umwandlung von Militärgelände und Industriearealen in Wohnquartiere.

Bad-Soden-Straße

Nach Bad Soden im Taunus hat man diese Straße 1925 benannt. Der südliche, von der Griegstraße abzweigende Abschnitt ist ein Fußweg, der dann in eine Straße übergeht, die in die Milbertshofener Straße einmündet. Auf der gesamten Länge ist die Bad-Soden-Straße von Kirschbäumen gesäumt.

BMW-Welt

Von 1968 bis 1973 ließ BMW die 22-geschossige, 99,5 Meter hohe Hauptverwaltung neben dem Olympiagelände nach Plänen des Wiener Architekten Karl Schwanzer bauen. Die vier Zylinder stehen nicht auf dem Boden, sondern hängen an einer vom Gebäudekern ausgehenden Konstruktion. Äußerlich wurde der BMW-Vierzylinder rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 1972 fertiggestellt, aber während der Veranstaltung mussten die Firmenlogos entfernt werden.

Parallel zum BMW-Vierzylinder und ebenfalls nach Plänen von Karl Schwanzer entstand das BMW-Museum, das die technische Entwicklung der Firma BMW veranschaulicht. Nach dem Vorbild des von Frank Lloyd Wright konzipierten Solomon-R.-Guggenheim-Museums in New York durchläuft man das Museum in einer Spirale. Von 2004 bis 2008 wurde das BMW-Museum renoviert.

Im August 2003 riss BMW das Olympia-Parkhaus in unmittelbarer Nähe zum Vierzylinder, Museum und Werk ab. Nach Plänen des Wiener Architekten Wolf D. Prix und des Architektenbüros Coop Himmelb(l)au ließ BMW dort ab 16. Juli 2004 (Grundsteinlegung) einen 180 Meter langen, 130 Meter breiten und 24 Meter hohen Gebäudekomplex für ein neues Auslieferungszentrum mit Ausstellungsflächen errichten. Die Einweihungsfeier für die »BMW-Welt« fand am 17. Oktober 2007 statt.

Christoph-von-Gluck-Platz

Vom westlichen Ende des Petuelparks und im rechten Winkel dazu zieht sich ein schmaler Grünstreifen bis zum Innsbrucker Ring im Norden (vgl. Ricarda-Huch-Straße). Ein Abschnitt davon wurde 1923 nach dem Komponisten Christoph Willibald von Gluck (1714 – 1787) benannt, der als einer der bedeutendsten Opernkomponisten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gilt.

Curt-Mezger-Platz

Der Curt-Mezger-Platz in Milbertshofen erinnert seit 2007 an Curt Mezger (1895 ‒ 1945). Der jüdische Münchner Unternehmer wurde im April 1942 als Lagerleiter des Sammel- und Deportationslagers Milbertshofen eingesetzt. Nach dessen Auflösung leitete er das Sammellager in Berg am Laim. Das wurde Anfang März 1943 geräumt. Im Herbst 1943 deportierten die Nationalsozialisten Curt Mezger nach Auschwitz, wo er als Krankenpfleger und Totenträger zu arbeiten hatte, bis das Vernichtungslager im Januar 1945 aufgegeben wurde. Einige Wochen später starb Curt Mezger im KZ Ebensee, einem Außenlager des KZ Mauthausen.

Kulturhaus Milbertshofen

2003 bis 2005 wurde das Kulturhaus Milbertshofen gebaut. Sehenswert ist u. a. der »Glaspalast«, eine nicht überdachte Sport- und Veranstaltungsfläche zwischen dem Kulturhaus und dem Stadtteilzentrum mit Glaswänden im Osten und Westen.

Hartelholz

Der Wald Hartelholz nördlich der → Panzerwiese ist Teil des Münchner Grüngürtels. Unter Herzog Wilhelm V. gehörte das Areal zu → Schleißheim und wurde als herzogliches Jagdrevier genutzt.

Hugo-Wolf-Straße

Die Hugo-Wolf-Straße in Am Hart wurde 1939 nach dem österreichischen Komponisten und Musikkritiker Hugo Wolf (1860 – 1903) benannt.

Knorrstraße

Der Name der Knorrstraße würdigt die Familie Knorr, vor allem den Chemiker Ludwig Knorr (1859 – 1921).

U-Bahnhöfe unter der Knorrstraße

Die U-Bahnhöfe Milbertshofen, Frankfurter Ring und Am Hart unter der Knorrstraße wurden im November 1993 bei der Verlängerung der U2 vom Scheidplatz zur Dülferstraße eröffnet.

Ricarda Dietz und Michael Braun entwarfen die Mosaikwände des U-Bahnhofs Frankfurter Ring unter der Kreuzung Knorrstraße / Frankfurter Ring.

Album über U-Bahnhöfe in München

»Turbinenbrunnen«

Der Bildhauer Fritz Koenig* (1924 – 2017) gestaltete 1990 den »Turbinenbrunnen« mit Aluminiumschaufeln vor dem 1986 errichteten BMW-Forschungs- und Innovationszentrum (»FIZ Future«) an der Knorrstraße 147.

*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fritz Koenig: »Turbinenbrunnen« vor dem BMW-Forschungs- und Innovationszentrum (Fotos: August 2025)

»Feuer und Flamme«

Vor dem Gymnasium München-Nord (Knorrstraße 171) lodert eine fünf Meter hohe »Flamme«, die der Künstler Bruno Wank* 2016 aus poliertem Edelstahl geschaffen hat. Bei seinem Kunstwerk »Feuer und Flamme« dachte er vielleicht ans Olympische Feuer, das in der Antike zu Ehren der Göttin Hestia entzündet worden war, um zum Frieden während der Wettkämpfe aufzurufen. Der Titel »Feuer und Flamme« lässt aber auch an Begeisterung denken.

*) Mehr zu Bruno Wank im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Milbertshofener Platz

St. Georg

Anstelle der (alten) Kirche St. Georg aus dem 16. Jahrhundert wurde 1909 bis 1912 die neubarocke Georgskirche in Milbertshofen nach Entwürfen der Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert gebaut. Der Architekt Friedrich Haindl senior (1872 ‒ 1960) errichtete 1928 das Pfarrhaus, das Otto Steidle (1943 – 2004) 1972 durch den Pfarrheim-Trakt mit der Kirche verband.

St.-Georgs-Brunnen

1984 wurde der von Angelika Fazekas gestaltete St.-Georgs-Brunnen auf dem Milbertshofener Platz enthüllt. Von ihr stammt auch das → Kunstwerk zu Ehren von Clemens Brentano (»Gockel, Hinkel und Gackeleia«) in der Herzog-Wilhelm-Straße.

Milbertshofener Straße

Auf Höhe der Milbertshofener Straße 90 – 100 sind zwei Kunstwerke im offenen Raum zu finden, über die allerdings nichts weiter bekannt ist.

Moosacher Straße

Die von Milbertshofen nach Moosach führende Straße heißt seit 1913 Moosacher Straße.

Knorr Bremse AG

Nach Plänen der Architekten Otho Orlando Kurz (1881 – 1933) bzw. des Architekturbüros Ed. Herbert & O. O. Kurz entstand 1917/18 das neuklassizistische Verwaltungsgebäude der damaligen Bayerischen Motorenwerke, die 1920 unter neuem Namen (Süddeutsche Bremsen-AG) ein Tochterunternehmen der 1905 von Georg Knorr (1859 – 1911) in Boxhagen-Rummelsburg (heute: Berlin) gegründeten Knorr-Bremse GmbH wurden. (Der Motorenbereich mit dem Firmennamen BMW wurde 1922 an den Investor Camillo Castiglioni verkauft.)

Heinz Hermann Thiele (1941 – 2021), der die Knorr-Bremse AG von 1987 bis 2016 als Vorstandsvorsitzender führte, gründete 1989 die OPES Grundstücksverwaltungs- und -verwertungs GmbH. Diese Gesellschaft will nun auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Knorr-Bremse AG im Umfeld des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes 2027 bis 2031 ein Stadtquartier mit einem 88 Meter hohen Hochhaus bauen: »Das Anders Quartier«. Als Zwischennutzung für voraussichtlich zwei Jahre wurde im Sommer 2025 ein vom Architekturbüro MVRDV in Rotterdam entworfener vier Meter hoher »Lucky Star« auf einer 128 x 128 Meter großen Fläche für Sport- und Freizeitangebote des Münchner Gastronomen und Kulturveranstalters Michael (»Michi«) Kern (*1966) gebaut.

U-Bahnhof Oberwiesenfeld

Unter der Moosacher Straße, zwischen dem Olympiadorf und dem Stadtquartier Am Oberwiesenfeld, liegt der im Oktober 2007 eröffnete U-Bahnhof Oberwiesenfeld. Während die nördliche Wand im Orange der Olympialinie U3 gehalten ist, besteht die gegenüberliegende aus einem schwarz-weißen »Ornament« des Bildhauers Rudolf Herz. Erhellt wird der säulenlose Bahnsteig durch 16 pyramidenförmige Lichtschächte.

Album über U-Bahnhöfe in München

Olympiadorf

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München baute man neben dem Olympia-Park Unterkünfte: das Olympiadorf. Die Entwürfe für die nach den Spielen als Trabantenstadt konzipierte Anlage stammten von dem Stuttgarter Architekturbüro HW&P (Erwin Heinle, Robert Wischer und Partner). Der Brite Cedric Price war einer der maßgeblich Beteiligten. 1998 wurde das Olympiadorf ebenso wie die Sportanlagen im Olympiapark unter Ensembleschutz gestellt.

Heute leben im »Olydorf« 6000 (nach anderen Angaben 8000) Menschen. Die Wohnungen sind auf Scheibenhochhäuser, Terrassenhäuser, Atrium-Reihenhäuser und Studenten-Bungalows verteilt. Das höchste Gebäude des Olympiadorfs – und das mit 88 Metern höchste Wohnhaus in München – ist der von Günter Behnisch entworfene 19-stöckige »Olympia Tower«. Die Ladenstraße befindet sich auf dem Weg von der U-Bahnstation zu den Wohnungen, und diese Ebene ist autofrei. Eine »Betonwüste«? Allenfalls in einigen Bereichen. Die ungewöhnliche Wohnanlage wirkt frappierend gut durchdacht und bietet überraschend viel Grün.

Die von dem Architekten Werner Wirsing (1919 – 2017) im südlichen Teil der Anlage gebauten Bungalow-Reihen werden seit den Olympischen Spielen 1972 als Studentenbehausungen genutzt. 2007 bis 2010 wurden die 18 m² großen Bungalows mit Dachterrassen der Reihe nach abgerissen und neu errichtet. Es sind nun mehr als 1000.

Album übers Olympiadorf

Olympiapark

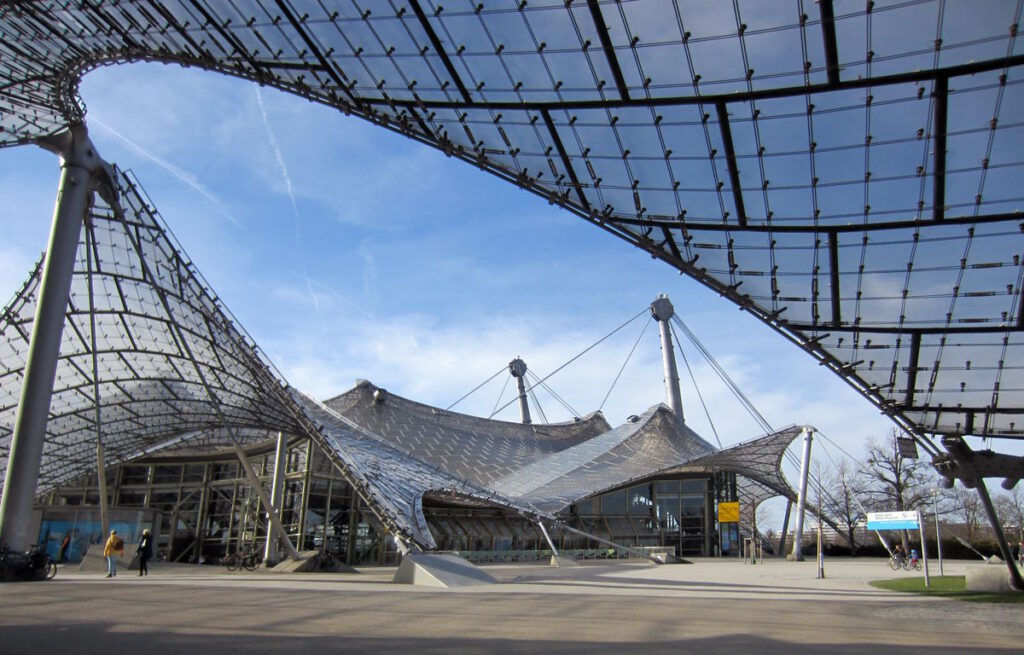

Als 1966 die Entscheidung gefallen war, die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München auszutragen, wurde ein Areal im Norden der Stadt dafür vorbereitet. Auf dem Oberwiesenfeld arbeiteten nach der Grundsteinlegung am 14. Juli 1969 bis zu 8000 Menschen, um ein fast drei Quadratkilometer großes Sport- und Erholungsgelände zu gestalten.

Die Architekten Behnisch & Partner zogen Frei Otto hinzu, dessen Deutscher Pavillon bei der Weltausstellung 1967 in Montreal das Vorbild für die an Pylonen hängende Zeltdachkonstruktion war, mit deren Montage im Frühjahr 1971 begonnen wurde. Mit diesem antimonumentalen Bauwerk rückte die Bundesrepublik Deutschland von den Gastgebern der Olympischen Spiele 1936 in Berlin ab. Bewusst vermieden die von dem Designer Otl Aicher beratenen Veranstalter alles Pompöse.

Anstelle des 2015 abgerissenen Radstadions im Münchner Olympiapark wurde ab 2020 (erster Spatenstich) bzw. 2021 (Grundsteinlegung) eine 22.500 m² große Mehrzweckhalle errichtet, die seit September 2024 bis zu 12.500 Besucherinnen und Besuchern Platz bietet: »SAP Garden«. Bauherr war die Red Bull Stadion München GmbH. Gestaltet wurde der SAP Garden von dem dänischen Architekturbüro 3XN. Die Fassade ist mit 260 Aluminium-Lisenen verkleidet, die zwischen 11,60 und 18,20 Meter lang sind und bis zu einer Tonne wiegen.

Album über den Olympiapark

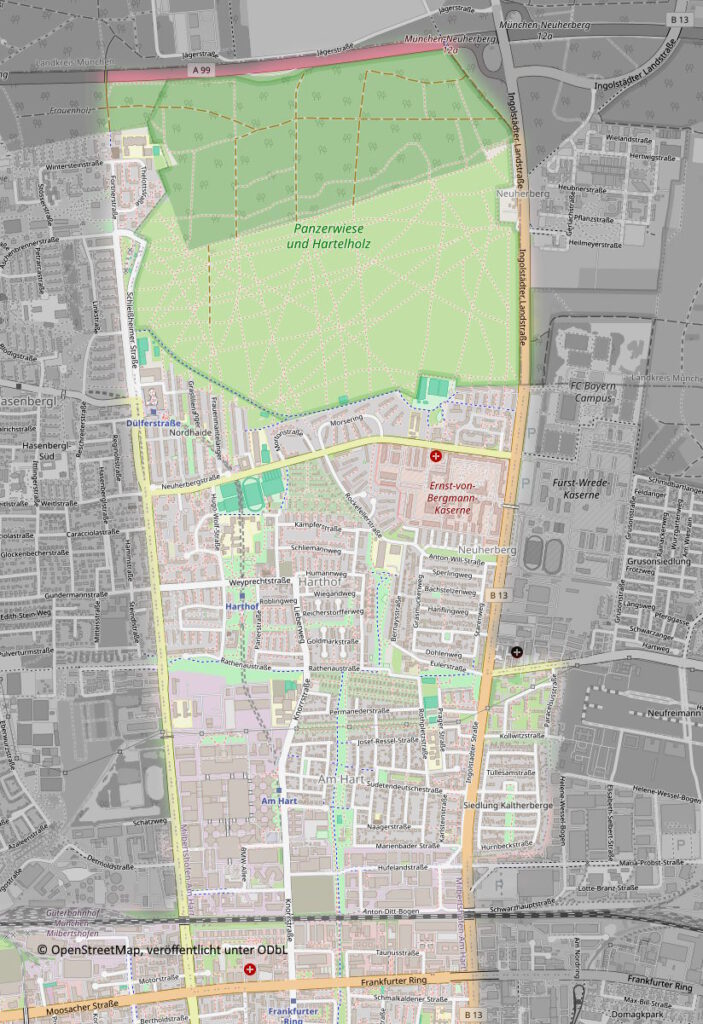

Panzerwiese

Im Norden des Stadtbezirks Milbertshofen-Am Hart befindet sich die Panzerwiese, die bis Ende der Achtzigerjahre als militärisches Übungsgelände diente. 2002 wurde das 280 Hektor große Gelände (einschließlich Hartelholz) zum Naturschutzgebiet erklärt. Darauf steht die Ruine eines ehemaligen Militärgebäudes, die Münchner Panzermauer. Über die Panzerwiese und die Südliche Fröttmaninger Heide hinweg blickt man auf die → Allianz-Arena und den → Fröttmaninger Berg.

Petuelpark

Familie Petuel

Über dem 1997 bis 2002 gebauten Petueltunnel des Petuelrings an der Grenze zwischen Schwabing und Milbertshofen wurde bis 2004 nach Plänen der Landschaftsarchitektin Stefanie Jühling und ihres Kollegen Otto A. Bertram ein Park angelegt und ebenfalls nach Angehörigen der Familie Petuel benannt.

Der Unternehmer Ludwig Petuel (1838/39 ‒ 1911) zog 1868 von Freising nach Milbertshofen, erwarb dort zahlreiche Grundstücke für die neue Villensiedlung Riesenfeld und war von 1870 bis 1875 Bürgermeister des Dorfes. Um dessen Attraktivität zu erhöhen, betrieb er ab 1898 entlang der Schleißheimer Straße eine der ersten Omnibuslinien Deutschlands. Auf der Trasse eines von ihm ausgebauten Kanalwegs am Nymphenburg-Biedersteiner-Kanal verläuft seit den Sechzigerjahren der Petuelring.

Ludwig Petuels gleichnamiger Sohn (1870 ‒ 1951) und dessen Ehefrau Karoline (1873 – 1956) vermachten ihr gesamtes Vermögen der Stadt München (Ludwig-und-Lina-Petuel-Stiftung). Damit werden unter Verwaltung des Münchener Sozialreferats behinderte und alte Bürger der Stadt unterstützt.

Im Petuelpark gibt es mehrere Kunstwerke zu sehen. Beispielsweise steht dort seit 2004 die bunt bemalte Bronzeskulptur »Go!« der Bildhauerin Pia Stadtbäumer: ein reitender Junge, dessen Maultier mit Insignien der Trashkultur bepackt ist. Dieses Sinnbild des Zeitgeistes hebt sich von den pompösen Reiterstandbildern der bayrischen Herrscher in München ab: Maultier statt edlem Ross, Farbe statt Stein oder Bronze, Skateboard und Ghettobluster statt Schwert und Zepter.

Pia Stadtbäumer (*1959) studierte 1981 bis 1988 an der Kunstakademie Düsseldorf. 2000 wurde sie als Professorin an die Hochschule für Bildende Künste Hamburg berufen.

Im Petuelpark gibt es zwei Areale mit Kirschbäumen. Auf Höhe der Klopstockstraße blühen sie weiß, und bei dem 2004 von Raimund Kummer* gestalteten Kunstwerk → »Augen für einen am Baum angeketteten Klappstuhl« am westlichen Rand des Petuelparks entfaltet sich im Frühjahr ein rosafarbiges Blütenmeer.

*) Mehr zu Raimund Kummer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über den Petuelpark / Album über Kirschblüte in München

Ricarda-Huch-Straße

Seit 1947 erinnert die Ricarda-Huch-Straße in Milbertshofen an die Dichterin und Schriftstellerin Ricarda Huch (1864 – 1947), die zwischen 1900 und 1927 mehrmals einige Jahre in München wohnte.

Östlich der Ricarda-Huch-Straße beginnt am Petuelpark eine schmale Grünanlage, die erst am Oberhofer Weg nördlich des Frankfurter Rings endet (vgl. Christoph-von-Gluck-Platz).

Schleißheimer Straße

Der nach Oberschleißheim führende »Rennweg« wurde in den Zwanzigerjahren, möglicherweise aber auch schon Ende des 19. Jahrhunderts in Schleißheimer Straße umbenannt.

»mira«

Im Stadtteil Nordhaide wurde 2005 bis 2008 das Einkaufszentrum »mira« errichtet (Schleißheimer Straße 506). Die Entwürfe lieferte Chapman Taylor, verantwortlicher Projektarchitekt war Ruprecht Melder, und die Fassadengestaltung stammt von dem Architektenbüro Léon-Wohlhage-Wernik. Die 5800 m² großen Wandflächen aus prismenförmigen Metallpanelen wechseln je nach Blickwinkel die Farbe.

U-Bahnhof Dülferstraße

Der im November 1993 eröffnete U-Bahnhof befindet sich an der Einmündung der Dülferstraße in die Schleißheimer Straße, an der Grenze des Stadtbezirks Feldmoching-Hasenbergl, zählt jedoch zu Milbertshofen-Am Hart. Die Architekten Peter Lanz und Jürgen Rauch hatten ihn gemeinsam mit dem U-Bahn-Referat geplant. Die farbige Wandgestaltung stammt von der Künstlerin Ricarda Dietz*, der Tochter des Bildhauers Elmar Dietz** und der Schriftstellerin Gertrud Fussenegger. Bis 1996 war dieser Bahnhof die Endstation der Linie U2.

*) Mehr zu Ricarda Dietz im Album über U-Bahnhöfe in München

**) Mehr zu Elmar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über U-Bahnhöfe in München

Torquato-Tasso-Straße

Die Torquato-Tasso-Straße in Milbertshofen erinnert seit 1910 an den italienischen Dichter Torquato Tasso (1544 – 1595).

»Tasso 33« und »Lesende Buben«

Den Kinder- und Jugendtreff »Tasso 33« in der Torquato-Tasso-Straße 33 gibt es seit 1965. – Der Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) schuf 1961 die Bronze-Figurengruppe »Lesende Buben« vor der Torquato-Tasso-Schule (»ToTa«) in Milbertshofen. (Im Sommer 2025 wurde das Kunstwerk entfernt, denn der sog. »Schusterbau« der Grundschule und das alte Haus für Kinder werden abgerissen, um Platz zu schaffen für einen Neubau, der bis 2029 bezugsfertig werden soll.)

*) Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St. Lantpert

957 starb der Bischof Lantpert von Freising. Genau tausend Jahre später wurde der Grundstein für die ihm 1958 geweihte Kirche in Milbertshofen gelegt (Torquato-Tasso-Straße 40). Die Pläne stammten von dem Architekten Wilhelm Gaertner. Der Künstler Ernst Weiers (1909 – 1978) schuf die Kirchenfenster.

St. Lantpert in Milbertshofen (Fotos: April 2025)

Troppauer Straße

1964 wurde die Troppauer Straße nach der tschechischen Stadt Opava – deutsch: Troppau – benannt.

Judenlager Milbertshofen

1941/42 betrieben die Nationalsozialisten die »Judensiedlung Milbertshofen«, ein Barackenlager an der Ecke Knorrstraße / Troppauer Straße für jüdische Zwangsarbeiter, das auch als Durchgangslager für Deportationen nach Theresienstadt, Piaski und Auschwitz diente. Im April 1942, vier Monate vor der Auflösung des Lagers Milbertshofen, wurde der jüdische Unternehmer Curt Mezger (1895 – 1945) als Lagerleiter eingesetzt. Er leitete dann das Sammellager in Berg am Laim, bis es Anfang März 1943 geräumt wurde. Curt Mezger starb 1945 im KZ Ebensee, einem Außenlager des KZ Mauthausen. An ihn erinnert der → Curt-Mezger-Platz in Milbertshofen.

Als Mahnmal gestaltete der Architekt, Bildhauer, Maler und Münzgestalter Robert Lippl* (1908 – 2009) eine drei Meter hohe Bronzeplastik, die mit einer Menora und einem kaputten Baum assoziiert wird und seit 1982 an der Ecke Knorrstraße / Troppauer Straße steht. Die Inschrift lautet: »Für viele Jüdische Mitbürger begann in den Jahren 1941/43 der Leidensweg in die Vernichtungslager mit ihrer Einweisung in das Münchner Sammellager hier an der Knorrstraße 148.«

*) Mehr zu Robert Lippl im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Weyprechtstraße

Am 7. November 1938 erschoss Herschel Grynszpan in Paris den 29-jährigen deutschen Botschaftsekretär Ernst Eduard vom Rath. Im Jahr darauf benannte man eine Straße nach ihm, die dann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg umbenannt wurde und seither an den Geophysiker und Polarforscher Carl Weyprecht (1838 – 1881) erinnert.

U-Bahnhof Harthof

Der U-Bahnhof Harthof unter der Weyprechtstraße wurde im November 1993 bei der Verlängerung der U2 vom Scheidplatz zur Dülferstraße eröffnet. Geplant wurde er vom Architekturbüro Obermeyer in Zusammenarbeit mit dem U-Bahn-Referat der Stadt München.

Album über U-Bahnhöfe in München

Tierfiguren

An Spielplätzen in der Wohnanlage zwischen Weyprecht-, Schleißheimer-, Max-von-Laue- und Hugo-Wolf-Straße stehen Tierfiguren aus Stein. Die Wohnanlage befindet sich im Stadtviertel Harthof, das – von der Schleißheimer Straße durchschnitten – in den Stadtbezirken Milberthofen-Am Hart und Feldmoching-Hasenbergl liegt.

»HighLights«

Vor dem Haus für Kinder an der Weyprechtstraße 72 fällt eine Sitzgruppe aus mehr als einem Dutzend Betonblöcken und drei Mastleuchten auf: »HighLights« hat der Designer Stefan Eberhardt (*1961) sein 2020 geschaffenes Kunstwerk genannt.