KZ-Gedenkstätte Dachau

Das Konzentrationslager Dachau

Im März 1933, zwei Monate nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, richtete Heinrich Himmler, der damals kurze Zeit als Polizeipräsident von München amtierte, ein für 5000 Häftlinge konzipiertes Konzentrationslager (»Schutzhaftlager«) auf dem Gelände der stillgelegten Königlichen Pulver- und Munitionsfabrik Dachau ein, um politische Gegner wegzusperren und die Bevölkerung einzuschüchtern. 1937/38 erweiterten die Nationalsozialisten das KZ Dachau, das sich nun auch mit Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und Zeugen Jehovas füllte. Im Zweiten Weltkrieg sperrte man außerdem Menschen aus den besetzten Gebieten dort ein, und neben der Repression erfüllte das KZ Dachau nun auch den Zweck, auf Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie zugreifen zu können. Um das Hauptlager in Dachau bildete sich ein Netz von 140 Außenlagern.

Im Konzentrationslager Dachau übte der Lagerkommandant die alleinige Gerichtsbarkeit aus, und wenn zwei von ihm selbst ernannte SS-Wachen zustimmten, konnte er auch Todesurteile fällen. Dieser »Staat im Staat« gehörte zwar nicht zu den Vernichtungslagern, aber viele Menschen wurden dort ermordet.

Im Herbst 1939 verlegten die Nationalsozialisten die Häftlinge bis auf ein kleines Arbeitskommando von Dachau in andere Konzentrationslager wie Buchenwald, Mauthausen und Flossenbürg, damit im Lager Dachau Angehörige der SS-Totenkopfverbände ausgebildet werden konnten.

Im Frühjahr 1940 brachte man polnische Gefangene nach Dachau (»Sonderaktion Krakau«), und ab Oktober 1941 folgten Gefangene aus der Sowjetunion.

1942 begannen Ärzte mit Experimenten an KZ-Häftlingen. Sie wurden beispielsweise mit Malaria infiziert oder in einer Unterdruckkammer der Luftwaffe beobachtet. Allein bei der »Versuchsreihe Unterdruck« starben 70 bis 80 von 200 Menschen.

Im selben Jahr befahl der Reichsführer-SS Heinrich Himmler, die Lager in Deutschland »judenfrei« zu machen. Daraufhin deportierte die SS alle jüdischen Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau nach Auschwitz.

1942/43 starben viele im KZ Dachau während einer Typhus-Epidemie. Die flaute zwar nach einigen Monaten ab, verstärkte sich aber wieder, als ab Anfang 1945 Evakuierungstransporte aus geräumten Lagern in Osteuropa eintrafen und wegen der Überfüllung keine Quarantäne mehr möglich war. Weil mehr Menschen starben, als in Dachau kremiert werden konnten, begrub man die Toten ab Februar 1945 in Massengräbern.

Mitte April 1945 ordnete Heinrich Himmler die Evakuierung des Konzentrationslagers Dachau an. Häftlinge wurden mit der Bahn in Richtung Tirol gefahren, wo sie dann weitermarschieren mussten. Andere brachen schon im Lager zu Fuß auf. US-Soldaten brachten am 30. April 1945 beim Tegernsee einen der Todesmärsche auf, der am 26. April in Dachau begonnen hatte.

Der Bildhauer Hubertus von Pilgrim* (1931 – 2026) schuf 23 identische Mahnmale, die an die Todesmärsche der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau 1945 erinnern. Eines davon befindet sich in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die anderen Exemplare wurden 1989 bis 2009 entlang der Wege der Häftlinge aufgestellt. Dargestellt sind dreizehn bewusst nicht deutlich herausgearbeiteten KZ-Häftlinge. Im Raum München sind mehrere Abgüsse zu finden, so im → NS-Dokumentationszentrum, in der KZ-Gedenkstätte Dachau, beim → Schloss Blutenburg und in Karlsfeld.

*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Als die ersten Amerikaner am 29. April 1945 nach Dachau kamen, fanden sie dort einen zwei Tage zuvor eingetroffenen Zug aus dem KZ Buchenwald mit 1700 Lebenden und 2300 Leichen vor. Die Menschen waren während der drei Wochen langen Zugfahrt verdurstet, verhungert oder aus anderen Gründen gestorben. Im Lager selbst lebten zu diesem Zeitpunkt noch schätzungsweise 32.000 Häftlinge. Das grauenvolle Erlebnis brachte einige GIs dazu, spontan ein Massaker unter SS-Männern anzurichten. Mindestens 39 Männer kamen dabei ums Leben.

Weil Typhus und Fleckfieber im Lager Dachau grassierten, stellten es die Amerikaner unter Quarantäne. Im Mai 1945 starben täglich zwischen 100 und 300 unterernährte Menschen.

Von den mindestens 161.896 Häftlingen in Dachau – wahrscheinlich eher 200.000 – starben schätzungsweise 41.500.

Das Lager in der Nachkriegszeit

Das US-Militär inhaftierte SS-Angehörige und NSDAP-Funktionäre im Lager Dachau. 1945 bis 1948 fanden 489 Militärgerichtsverfahren gegen 1672 Angeklagte statt (Dachauer Prozesse). Im Dachau-Hauptprozess verurteilte ein Militärgericht 36 von 40 Angeklagten Ende 1945 zum Tod, und 28 dieser Todesurteile wurden im Mai 1946 vollstreckt.

Im September 1948 übergab die Besatzungsmacht das Gelände des Hauptlagers dem bayrischen Staat. Ein Vierteljahr später nahm der bayrische Landtag einen Antrag an, demzufolge im ehemaligen KZ Dachau »asoziale Elemente« umerzogen werden sollten, aber bevor diese Absicht realisiert werden konnte, beschloss man im April 1949 stattdessen die Einrichtung eines Flüchtlingslagers.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau

Nachdem man 1960 ein provisorisches Museum im Gebäude des ehemaligen Krematoriums eingerichtet hatte, entstand 1965 die großflächige KZ-Gedenkstätte Dachau. 2003 übernahm die vom Freistaat Bayern neu errichtete Stiftung Bayerische Gedenkstätten die Trägerschaft.

Seit 2007 gibt es einen drei Kilometer langen »Weg des Erinnerns« zwischen dem Bahnhof Dachau und der KZ-Gedenkstätte.

Von 2007 bis 2009 baute man das Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau an der Pater-Roth-Straße 2a. Der Dominikaner Leonhard Roth (1904 – 1960) war selbst Häftling in Dachau gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte er sich als Delegierter der KZ-Priester des Comité International de Dachau für die Errichtung der KZ-Gedenkstätte.

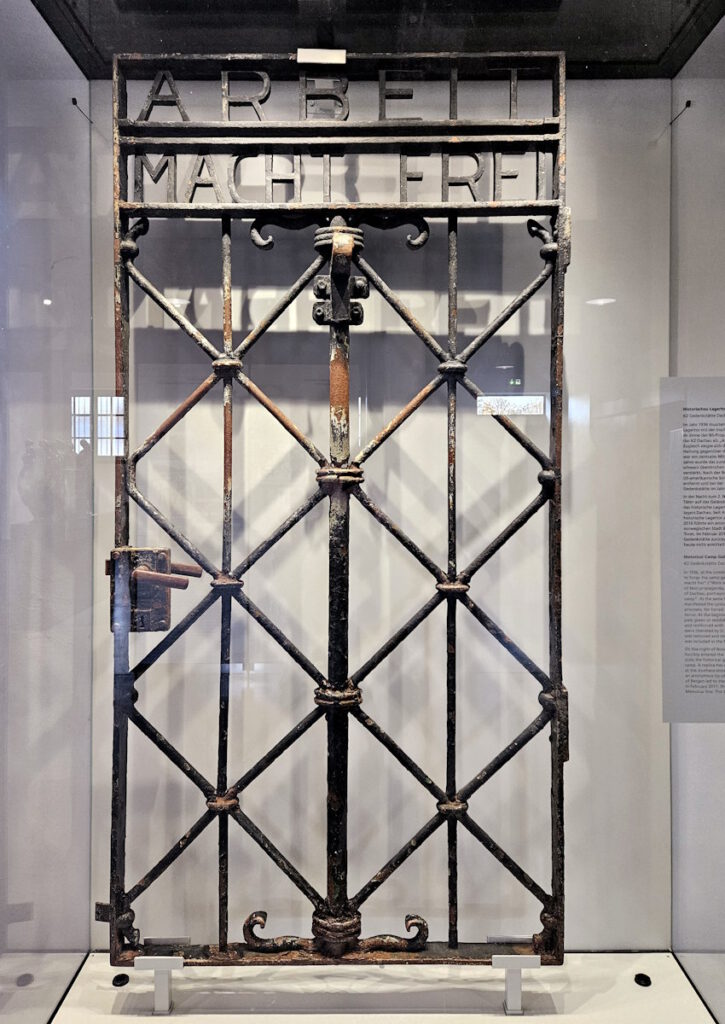

Jourhaus

Seit 2005 betreten Besucherinnen und Besucher die KZ-Gedenkstätte Dachau durch das Tor im original erhaltenen Jourhaus – so wie es 1936 bis 1945 die Häftlinge mussten. Die 1936 von Häftlingen geschmiedete Tür mit dem berüchtigten Schriftzug »Arbeit macht frei« wurde im November 2014 gestohlen. Der Diebstahl konnte zwar nicht aufgeklärt werden, aber die Beute fand man Ende 2016 durch einen anonymen Hinweis in Bergen. Seit 2017 ist die Originaltür – in einem Glaskasten geschützt – Teil der Dauerausstellung in Dachau. Bei der Tür im Jourhaus handelt es sich um eine Replik aus dem Jahr 2015.

Original-Türe hinter Glas in der Dauerausstellung / Replik am Jourhaus (Fotos: Oktober 2025)

Wirtschaftsgebäude, Dauerausstellung

Das U-förmige Wirtschaftsgebäude mit Werkstätten, Küche, Wäscherei und Kleiderkammer hatten Häftlinge 1937/38 errichten müssen. Auf dem Dach prangte der aus weißen Kacheln gebildete Schriftzug »Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen: Gehorsam, Ehrlichkeit, Sauberkeit, Nüchternheit, Fleiß, Ordnung, Opfersinn, Wahrhaftigkeit, Liebe zum Vaterland«.

Vom Jourhaus marschierten die neu angekommenen Häftlinge zum westlichen Flügel des Wirtschaftsgebäudes. Im »Schubraum« wurden sie registriert, und sie mussten alles abgeben, auch die Kleidung. Nackt betraten sie das Häftlingsbad, wo sie kahlgeschoren, desinfiziert und geduscht wurden, bevor sie Häftlingskleidung bekamen.

Hinter dem Wirtschaftsgebäude befand sich das gleichzeitig gebaute Lagergefängnis (»Bunker«). 1944 richtete die SS dort vier Einzelzellen mit einer Grundfläche von 80 x 80 Zentimetern ein, in denen die Eingesperrten nur stehen konnten.

Die seit 1996 im Wirtschaftsgebäude aufgebaute Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Dachau wurde 2003 neu gestaltet.

Baracken, Lagerstraße

Die 30 Wohn- und vier Funktions-Baracken des Konzentrationslagers, die 1937/38 gebaut worden waren, mussten zwar 1962 – 1964 wegen Baufälligkeit abgerissen werden, aber die Umrisse von 32 Baracken goss man in Beton nach. Und zwei Baracken wurden 1964/65 nachgebaut.

Jede der 30 Wohnbaracken bestand aus vier »Stuben« mit je einem Aufenthaltsraum und einem Schlafsaal, einem Wasch- und einem Toilettenraum für 52 Häftlinge. Bei der Überfüllung in den letzten Monaten pferchte man allerdings statt 208 Häftlingen pro Wohnbaracke bis zu 2000 zusammen.

Die Lagerstraße mit Pappelallee verlief zwischen den 34 symmetrisch angeordneten Baracken. Heute führt sie vom Internationalen Mahnmal auf dem ehemaligen Appellplatz zur »Todesangst-Christi-Kapelle«.

Appellplatz

Morgens und abends fand auf dem Appellplatz zwischen den Baracken und dem Wirtschaftsgebäude ein Zählappell statt. Das dauerte eine Stunde oder länger und geschah bei jedem Wetter. Wenn entkräftete Häftlinge zusammenbrachen, durfte ihnen keiner der Nebenstehenden helfen. Stimmten beim Zählen Soll und Ist nicht überein, mussten alle weiter stehen bleiben, bis der Grund herausgefunden wurde.

Internationales Mahnmal

Das im September 1968 auf dem ehemaligen Appellplatz in der KZ-Gedenkstätte Dachau enthüllte internationale Mahnmal wurde von Nandor Glid (1924 – 1997) gestaltet. Die großflächige Anlage beginnt bei einer Mauer mit einer mehrsprachigen Inschrift, die für eine Gesellschaft ohne Willkür und Terror wirbt. Eine kettenförmige Skulptur mit Winkeln, wie die Häftlinge sie zur Klassifizierung an der Kleidung tragen mussten, steht für Solidarität. Am Grabmal mit der Asche eines unbekannten Häftlings steht in fünf Sprachen »Nie wieder«. Und die zentrale Bronzeplastik stellt ausgezehrte Menschen im Stacheldraht dar.

Bewachungsanlage

Das Lager Dachau wurde mit einem nachts beleuchteten elektrisch geladenen Stacheldraht-Zaun, einem zwei Meter tiefen Graben davor und einem Patrouillenweg dahinter gesichert. Eine drei Meter hohe Außenmauer im Norden, Osten und Süden diente auch als Sichtschutz. Im Westen trennte die Würm das Häftlings- und das SS-Lager mit dem Krematorium. Von sieben Wachtürmen aus beobachteten SS-Männer die Anlage rund um die Uhr – und schossen ohne Vorwarnung mit Maschinengewehren, wenn sich ein Häftling der Umzäunung näherte.

Krematorium

Mehr als doppelt so groß wie der Häftlingsbereich war die Fläche der SS-Kaserne mit den zugehörigen Einrichtungen. Der größte Teil dieses Areals wird heute von der bayrischen Bereitschaftspolizei genutzt und gehört nicht zur Gedenkstätte. In einem Bereich, der über eine erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute Würm-Brücke betreten werden kann, entstand 1940 ein erstes Krematorium. Bis dahin hatte man die Toten zur Einäscherung zum Münchner Ostfriedhof gebracht. 1942/43 ließ die Lagerverwaltung ein neues Krematorium mit vier Öfen errichten (»Baracke X«). Ab Februar 1945 reichte deren Kapazität nicht mehr aus, und statt die Leichen zu verbrennen, beerdigte man sie nun in Massengräbern auf dem Friedhof Leitenberg.

Im Krematoriums-Gebäude standen ab Sommer 1944 vier Desinfektionskammern zur Verfügung.

Beim Raum mit der Aufschrift »Brausebad« handelte es sich um eine Gaskammer. An der Decke sieht man 15 Duschkopf-Attrappen, die dafür gedacht waren, Zyklon-B einströmen zu lassen. Warum es im KZ Dachau dennoch nicht zu Massentötungen durch Gas kam, ist ungeklärt.

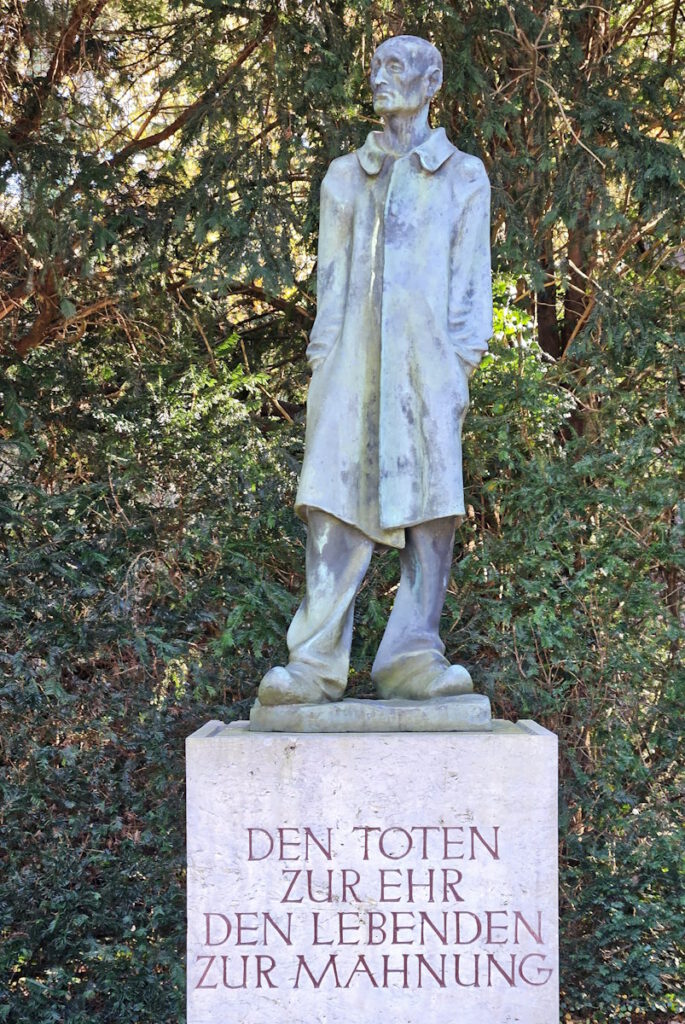

»Den Toten zur Ehr / Den Lebenden zur Mahnung«

Der Bildhauer Fritz Koelle* (1895 – 1953) modellierte das Mahnmal »Der unbekannte Häftling« mit dem Schriftzug »Den Toten zur Ehr / Den Lebenden zur Mahnung« vor dem Krematorium.

*) Mehr zu Fritz Koelle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Religiöse Einrichtungen

Nördlich der Baracken des Konzentrationslagers befand sich ein abgetrennter Bereich mit Funktionsgebäuden und Produktionsstätten, einer Zuchtstation für Angorakaninchen, einer Gärtnerei und Gewächshäusern. 1944 gab es dort vorübergehend auch ein Bordell mit zur Prostitution gezwungenen weiblichen Häftlingen aus dem KZ Ravensbrück. Die Gebäude wurden in den Fünfziger- und Sechzigerjahren abgerissen.

Anfangs wurde dort ein meditativer Ort für alle Religionen angestrebt, aber diese Idee ließ sich nicht verwirklichen. Stattdessen entstanden ab 1960 katholische, evangelische, orthodoxe und jüdische Bauwerke auf dem Areal des früheren Konzentrationslagers Dachau.

»Todesangst-Christi-Kapelle«

Die Erzdiözese München und Freising ließ bereits 1960 im Norden des ehemaligen Häftlingslagers die »Todesangst-Christi-Kapelle« nach Entwürfen des Architekten Josef Wiedemann (1910 – 2001) bauen. Über dem Eingang schwebt eine Dornenkrone. In einem Metallgerüst vor der Kapelle hängt die Gedächtnisglocke, die jeden Tag gegen 15.00 Uhr läutet. (Um diese Zeit soll Jesus am Kreuz gestorben sein.)

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Klosterkirche der Karmelitinnen

Durch einen ehemaligen Wachturm hinter der »Todesangst-Christi-Kapelle« betritt man den Vorhof des 1964 eingerichteten Klosters der Karmelitinnen (Karmel Heilig Blut der Unbeschuhten Karmelitinnen). Josef Wiedemann*, der Architekt der »Todesangst-Christi-Kapelle«, entwarf auch die Klosterkirche.

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Evangelische Versöhnungskirche

Westlich der katholischen Bauwerke wurde 1965 bis 1967 die evangelische Versöhnungskirche nach Entwürfen des Architekten Helmut Striffler (1927 – 2015) im Stil des Brutalismus errichtet.

Evangelische Versöhnungskirche (Fotos: Oktober 2025)

Jüdisches Mahnmal

Ebenfalls im Nordteil der KZ-Gedenkstätte Dachau befindet sich seit 1967 das vom Architekten Hermann Zvi Guttmann (1917 – 1977) im Auftrag des Landesverbands der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern gestaltete jüdische Mahnmal. Über eine Rampe geht es in die Tiefe. Ganz unten erblickt man hoch oben eine Öffnung zum Himmel und im Licht eine Marmor-Menora.

Jüdisches Mahnmal (Fotos: Oktober 2025)

Russisch-orthodoxe Kapelle

Den Entwurf für die russisch-orthodoxe Kapelle »Auferstehung unseres Herrn« lieferte der Architekt Valentin Utkin. Russische Soldaten errichteten 1994 in der Nähe des ehemaligen Krematoriums den in Moskau vorgefertigten oktogonalen Holzbau, der im Jahr darauf geweiht wurde.

Russisch-orthodoxe Kapelle (Fotos: Oktober 2025)

KZ-Gedenkstätte Dachau (offizielle Website der Stiftung Bayerische Gedenkstätten)