München: Sendling

Das Dorf Sentilinga ist ab 782 nachweisbar. Die Alte Kirche St. Margaret und der Stemmerhof markieren heute den Ortskern von Sendling.

Als sich München 1632 im Dreißigjährigen Krieg freikaufte, plünderten die schwedischen Soldaten umso stärker umliegende Dörfer wie Sendling – und verhökerten ihre Beute in der Stadt.

Obersendling gehört seit der Gemeindebildung 1818 zu Thalkirchen. Das restliche Sendling wurde 1877 von München eingemeindet. Die ursprünglich zu Untersendling gehörende Sendlinger Haide wurde 1891 Teil des Stadtteils Schwanthalerhöhe. Seit den Neunzigerjahren bildet Untersendling den Stadtbezirk 6, während Mittersendling dem Stadtbezirk 7 (Sendling-Westpark) zugeordnet wurde.

Albert-Roßhaupter-Straße

Die Straße zwischen → Harras und → Luise-Kiesselbach-Platz wurde 1962 nach Albert Roßhaupter (1878 – 1949) benannt, der von 1907 bis 1933 Mitglied des Bayerischen Landtags war und am 29. April 1933 als Vorsitzender SPD-Fraktion die Ablehnung des bayrischen Ermächtigungsgesetzes begründete. Die Nationalsozialisten sperrten ihn wiederholt ein. Von 1945 bis 1947 amtierte Albert Roßhaupter als bayrischer Arbeits- und Sozialminister, und 1948/49 gehörte er dem Parlamentarischen Rat an.

Am 1904 von Eugen Zink errichteten neubarocken Mietshaus in der Albert-Roßhaupter-Straße 1 ist eine Kopie der Madonna vom → Marienplatz zu sehen.

Alramstraße

Der Tabakunternehmer Maximilian Alram amtierte als Pfleger – ähnlich wie ein Vogt – der Tattenbachschen Grafschaft Valley bei Holzkirchen und beteiligte sich am Oberländer Bauernaufstand. Als dieser Ende 1705 blutig niedergeschlagen wurde, konnte Maximilian Alram fliehen, und 1715 ernannte ihn Kurfürst Maximilian II. Emanuel zum Kriegskommissär von Straubing. 1887 wurde die Alramstraße in Sendling nach ihm benannt.

»Sendlinger Loch«

Eigentlich sollte auf einem 4810 m² großen Areal in der Alramstraße ein Haus mit 128 Eigentumswohnungen, Gewerbeflächen und Tiefgarage errichtet werden. Aber nach jahrelangem Stillstand der Bauarbeiten wurden Ende 2023 die Pumpen abgeschaltet. Dadurch lief die 15 Meter tiefe Baugrube voll, und es entstand das »Sendlinger Loch«.

Im Juli 2025 fand ein Besitzwechsel statt, und nun soll erst einmal das Wasser abgepumpt werden. Statt großer Eigentumswohnungen (für 17.000 €/m²) sind kleinere Mietwohnungen geplant (so die Süddeutsche Zeitung).

Brudermühlbrücke und -straße

Die Brudermühlstraße erinnert seit 1890 an die Ekolfzmühle am Großen Stadtbach, die bis 1577 den Franziskanerbrüdern des Angerklosters gehörte und deshalb auch Brudermühle hieß. Die Brudermühlbrücke verbindet Sendling und Untergiesing. Anstelle eines älteren, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Bauwerks entstand 1953 die heutige Balkenbrücke aus Spannbeton.

Torkonstruktion

An der Kreuzung Brudermühl-/Schäftlarnstraße, vor dem Heizkraftwerk Süd, steht eine Torkonstruktion des Bildhauers Johannes Leismüller* aus dem Jahr 1989.

*) Mehr zu Johannes Leismüller im Album über Kunst im öffentlichen Raum

U-Bahnhof Brudermühlstraße

Der U-Bahnhof Brudermühlstraße wurde 1989 eröffnet. Die Kunstskulptur aus Metallblech stammt von Cosy Piero (1937 – 2023), einer als Christina Conscience in Köln geborenen Malerin, Bildhauerin und Installationskünstlerin, die 1961 bis 1980 die Kneipe »Bei Cosy« im Glockenbachviertel betrieb.

Album über U-Bahnhöfe in München

Streetart

Seit 1996 werden die Betonpfeiler der Brudermühlbrücke jedes Jahr neu mit Graffiti besprüht. Das geschieht im Rahmen des Projekts »isart« bzw. »DÖSENÖFFNER« der »Färberei«, einer städtischen Jugendkultureinrichtung des Kreisjugendrings München-Stadt.

Album über Streetart an der Brudermühlbrücke

Fallstraße

1959 wurde die Fallstraße nach dem Dorf Fall benannt, das beim Bau des Sylvensteinspeichers 1954 bis 1959 verlegt worden war. Im Stausee versank auch die Ruine der 1740 gebauten, vor der Flutung abgerissenen Kapelle des Orts, den Ludwig Ganghofer 1886 mit seinem später viermal verfilmten Roman »Der Jäger von Fall« bekannt gemacht hatte.

St. Achaz in München-Sendling

1927/28 wurde die auf ein gotisches Bauwerk zurückgehende Barockkirche St. Achaz in Sendling durch ein weit größeres neubarockes Gebäude ersetzt. Als Architekt war Richard Steidle (1881 – 1958) dafür verantwortlich. Auffallend ist das durch Gurtbögen gegliederte Tonnengewölbe aus Holz. Die drei Altarbilder wurden aus der barocken Vorgängerkirche übernommen.

Flaucher

Die Grünanlage in den Isarauen, die wir heute als Flaucher kennen, verdanken wir dem Juristen Jakob von Bauer (1787 – 1854), der von 1838 bis zu seinem Tod als Erster Bürgermeister der Stadt München amtierte. Der Bildhauer Max von Widnmann* (1812 – 1895) formte 1854/55 eine Gipsbüste Jakob von Bauers, die sich inzwischen im Depot des → Münchner Stadtmuseums befindet. Die danach von der Kunstzinkgießerei München angefertigste Zinkbüste war für das Grab Jakob von Bauers auf dem → Alten Südfriedhof gedacht. Dort ist sie nicht mehr. Ein zweiter Abguss wurde 1861 auf einem Sandstein-Sockel in den Flaucheranlagen in Sendling enthüllt. 1989 fand eine Restaurierung des Denkmals statt.

*) Mehr zu Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Benannt wurde die von Jakob von Bauer geschaffene Anlage entlang der Isar zwischen der → Thalkirchner Brücke und der Braunauer Eisenbahnbrücke nach der Gastwirtschaft »Zum Flaucher«, die der Wirt Johann Flaucher um 1870 in einem damals etwa 70 Jahre alten Forsthaus in den Isarauen eröffnet hatte.

Heute sind der Flaucher und die Flaucheranlagen ein beliebtes Naherholungsgebiet.

Der Flauchersteg wurde 1885 über die Isar gebaut, fünf Jahre später bereits erneuert und 1914 durch eine Holzkonstruktion auf Betonpfeilern ersetzt. Seit einer Generalsanierung in den Jahren 2000 und 2001 handelt es sich um eine 340 Meter lange, vier Meter breite Stahlkonstruktion mit Bohlen aus Lärchenholz. Die wurde im Frühjahr 2025 erneut saniert.

Der größte Teil des Flauchers gehört zu Sendling, aber das östliche Isarufer zwischen der Thalkirchner Brücke und dem Flauchersteg befindet sich im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching. Dort sammeln sich im Winter Schwäne.

Gotzinger Platz

1892/93 konzipierte der Architekt Theodor Fischer (1862 – 1938) den nach der Ortschaft Gotzing in der Gemeinde Weyarn im Landkreis Miesbach benannten Platz in München-Sendling im Stil des späten Historismus.

Die Kirche St. Korbinian begrenzt den Gotzinger Platz im Westen. Das ursprüngliche neubarocke Bauwerk mit zwei 55 Meter hohen Türmen entstand 1924 bis 1926 nach Plänen des Architekten Hermann Buchert (1876 – 1955). 1944 wurde es bei einem Luftangriff zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte 1949 bis 1952.

St. Korbinian (Fotos: Juli 2023 / Juli 2025)

Die Schule im Süden des Gotzinger Platzes wurde auf Initiative des Stadtschulrats und Reformpädagogen Georg Kerschensteiner vom städtischen Baurat Hans Grässel 1905 bis 1907 errichtet und im Jugendstil gestaltet. 1994 bis 1999 erfolgte eine 40 Millionen D-Mark teure Generalsanierung, und im Jahr darauf konnte auch die Turmhaube, eine neubarocke Doppelzwiebel, wieder hergestellt werden. Die Schule wurde beispielsweise von 1920 bis 1928 von Sigi Sommer besucht.

Großer Stadtbach

Beim Großen Stadtbach handelt es sich um die Fortsetzung des Isar-Werkkanals unterhalb des Isarwerks 2 in Sendling. Nach dem Isarwerk 3 fließt das meiste Wasser nördlich der Braunauer Eisenbahnbrücke in die Isar zurück, und nur ein Teil geht in den Westermühlbach über.

Hans-Preißinger-Straße

Ein Abschnitt der damaligen Isartalstraße in Sendling wurde 1989 nach Hans Preißinger (1915 – 1986) umbenannt. Der SPD-Politiker gehörte von 1952 bis 1978 dem Münchner Stadtrat an und erwarb sich besondere Verdienste beim sozialen Wohnungsbau.

Gasteig HP8

Als vorübergehenden Ersatz für das 1985 eröffnete → Kulturzentrum Gasteig, das von 2021 bis voraussichtlich 2027 saniert wird, richtete die Stadt München auf einem Gelände in Sendling das »Gasteig HP8« ein. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Adresse Hans-Preißinger-Straße 8. In der 1926 als Lagerhalle für Trafos des → Heizkraftwerks Süd nach Entwürfen von Hermann Leitenstorfer und Fritz Beblo im Stil der Neuen Sachlichkeit errichteten, 1948 restaurierten und inzwischen denkmalgeschützten »Halle E« sind die Münchner Stadtbibliothek, die Volkshochschule und das Foyer der »Isarphilharmonie« untergebracht.

Gasteig HP8: Außenansicht / Halle E (Fotos: Dezember 2025 / Juni 2024)

Sergiu Celibidache (1912 – 1996) war von 1979 bis zum Tod Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker, mit denen er 1985 den Konzertsaal im Kulturzentrum Gasteig eröffnete. Der Bildhauer Nikolai Tregor (1946 – 2024) gestaltete die Bronzebüste, die derzeit im Treppenhaus der Isarphilharmonie zu sehen ist ist. (Von ihm stammt auch das → Denkmal für Helmut Dietl und Helmut Fischer an der Münchner Freiheit.)

Treppenhaus zwischen Halle E und Isarphilharmonie (Fotos: Juni 2024)

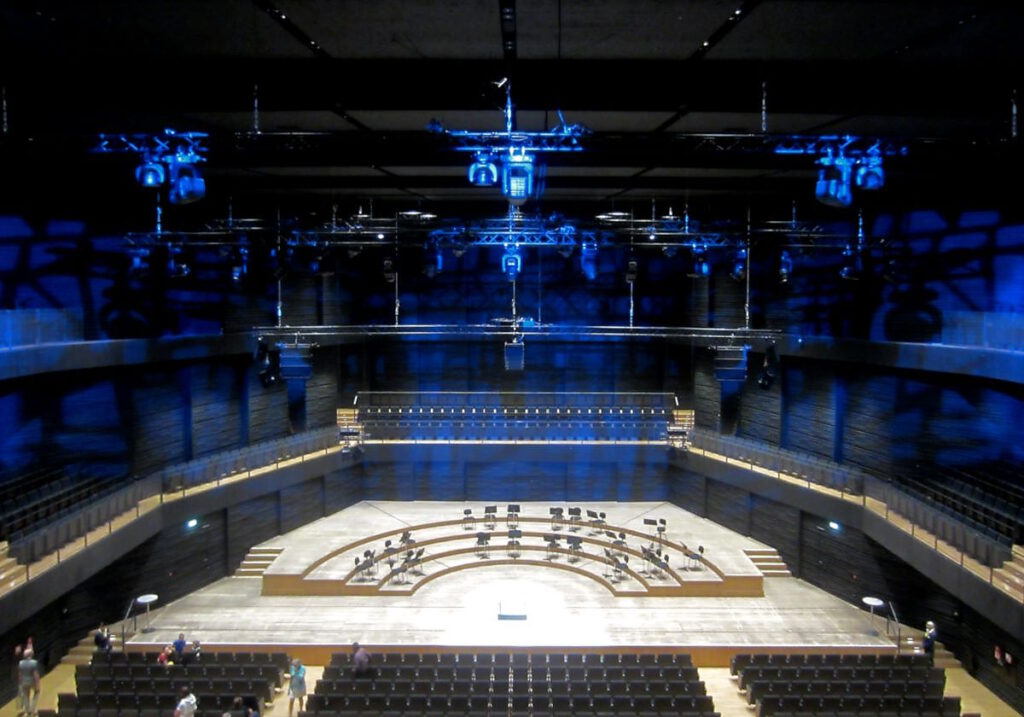

Angebaut wurde eine Konzerthalle mit 1800 Sitzplätzen, die »Isarphilharmonie«. Die Entwürfe stammen von den Architekten Stephan Schütz, Meinhard von Gerkan und Christian Hellmund (gmp). Das als Provisorium konzipierte, 2021 fertiggestellte Bauwerk kostete gerade einmal 43 Millionen Euro, und die Bauzeit betrug nur eineinhalb Jahre.

Dunkle Wände und Sitzreihen kontrastieren mit hellen Böden.

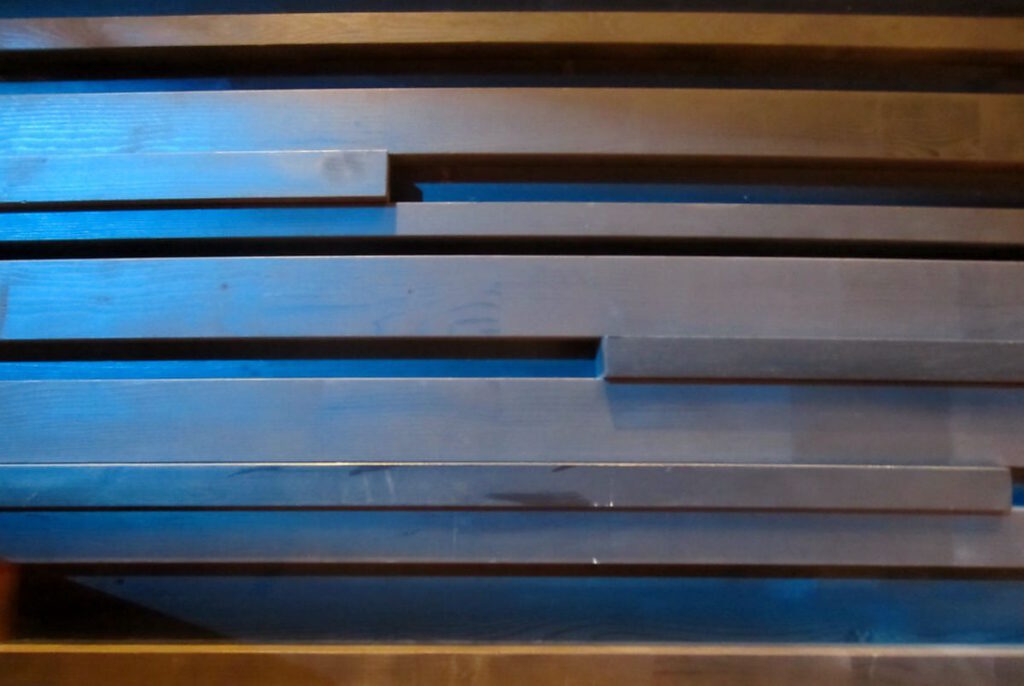

Nicht zuletzt wegen der hervorragenden von Yasuhisa Toyota (Nagata Acoustics) konzipierten Akustik gibt es Bestrebungen, die Isarphilharmonie dauerhaft zu betreiben. Für einen besonderen Klang sorgen vor allem die in die Stahlkonstruktion eingepassten massiven Holzelemente. Aber auch die Entscheidung für Maschendraht statt fester Brüstungen ist durch die Akustik begründet.

Beim Saal X handelt es sich um einen separaten Modulbau auf dem Gelände des Gasteig HP8 mit rund 250 Sitzplätzen.

»Gerundetes Blau«

Der Münchner Architekt, Maler und Bildhauer Rupprecht Geiger* (1908 – 2009) schuf 1973 die 480 x 400 x 70 cm große Plastik → »Konkav gerundet« (Königinstraße 38) und 1987, ebenfalls aus Aluminium, die für den Gasteig bestimmte, als »Niveadose« verspottete Plastik »Gerundetes Blau«. Die 700 x 600 x 200 Zentimeter große, 12 Tonnen schwere Scheibe, wurde im November 2023 wegen der Sanierung des Kulturzentrums zum neuen Gasteig HP8 versetzt.

*) Mehr zu Rupprecht Geiger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Harras

Nachdem das Schloss am Löwenhof in Sendling 1856 abgerissen worden war, erwarb Robert Harras das Areal und eröffnete dort 1869 das Café mit Gartenwirtschaft »Zum Harras«, das sich zu einem Ausflugsort für die Münchner entwickelte. 1903 wurde es abgerissen, aber der Name hat überlebt: »Am Harras« ist ein zentraler Platz in Sendling, und die nahen Bus-, U- und S-Bahn-Haltestellen heißen »Harras«.

Am Harras

Am Harras stehen drei zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Mietshäuser: Hausnummer 12 im Jugendstil, 1902 von Julius Loew, Nummer 13 aus dem Jahr 1905, ebenfalls im Jugendstil, und Nummer 14, 1902 von Alois Lechleiter im Stil der Deutschen Renaissance.

Das Berliner »Atelier Philipp Koch« gewann 2008 einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Platzes Am Harras in Sendling. Die Bauarbeiten dauerten von 2010 bis 2013. Auch der Brunnen entstand nach Entwürfen von Philipp Koch (*1970).

»Sendling ist bunt«

Fader und Kürls bemalten 2015 einen Fußgängertunnel des S-Bahnhofs am Harras unter dem Motto »Sendling ist bunt«. Leider sind die Bilder inzwischen nicht mehr im Originalzustand zu sehen.

Heckenstallerstraße

Die Heckenstallerstraße, heute ein seit 2015 großenteils im Tunnel verlaufender Abschnitt des Mittleren Rings in Sendling, wurde 1898 nach Urban Heckenstaller benannt. Der bayrisch-kurfürstliche Geheime Kanzleisekretär gehörte zu den Autoren des Manifests der »Kurbayerischen Landesdefension Oberland« (auch: »Tölzer Patent«) vom 19. Dezember 1705, mit dem zum Aufstand gegen die kaiserliche Besatzung aufgerufen wurde.

Kurz vor der östlichen Einfahrt zum Heckenstaller Tunnel befindet sich seit 2019 das 15×13 Meter große Mural »We The Forest« des Spaniers ESCIF.

Schräg gegenüber bemalte der Amerikaner Shepard Fairey in Zusammenarbeit mit dem Team des Münchner Vereins »Positive Propaganda« 2022 eine 114 Meter lange, 500 Quadratmeter große Wand. Das Werk ist (ebenso wie sein Mural → »Paint It Black« in der Landshuter Allee) als Protest gegen die Ölindustrie zu verstehen.

Implerstraße

Im späten Mittelalter gehörte die oberbayrische Familie Impler zu den wohlhabendsten in München. Als sich Münchner Bürger 1385 wegen der hohen Steuerbelastung gegen die bayrischen Herzöge erhoben, stellte sich ihnen der Tuchhändler und Ratsherr Johann (»Hans«) Impler entgegen, wurde jedoch auf dem damaligen Schrannenplatz (heute: → Marienplatz) von den Rebellen enthauptet (Impleraufstand). Seit 1881 erinnert die Implerstraße in München-Sendling an das Patriziergeschlecht.

Implerschule

Isarwerk 2

Nach dem Isarwerk 1, dem ältesten noch betriebenen Isarkraftwerk in München, baute die Stadt am Lauf des Isar-Werkkanals noch zwei weitere Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung. Die Anlagen Isarwerk 2 und Isarwerk 3 wurden beide in den Jahren 1921 bis 1923 errichtet. Bei der Modernisierung des Laufwasserkraftwerks am → Flaucher (Adresse: Isarauen 4) ersetzte man die alten Francis-Doppelzwillingsturbinen 2009 durch vier Kaplan-Turbinen.

Kidlerstraße

Die Kidlerstraße wurde 1959 nach dem Münchner Weinwirt Johann Georg Kidler benannt, der zwar das Gemetzel in der Sendlinger Mordweihnacht 1705 überlebte, aber im Januar 1706 mit anderen Freiheitskämpfern auf dem damaligen Schrannenplatz (heute: Marienplatz) in München mit dem Schwert enthauptet wurde.

Vor der 1917 bis 1920 durch den Umbau einer Großgaststätte entstandenen, im Zweiten Weltkrieg zerstörten und 1950 bis 1953 neu aufgebauten Himmelfahrtskirche an der Kidlerstraße 15 befindet sich seit 1988 ein gespaltener Granitblock. Der stammt aus dem Steinbruch des KZ Flossenbürg in der Oberpfalz und mahnt: »Vergesst nicht die Opfer von Krieg und Gewalt«. Gestaltet wurde das Mahnmal vom Bildhauer Stefan Schumm.

Mahnmal vor der Himmelsfahrtskirche in Sendling (Fotos: Juli 2025)

Kochelseestraße

Die Sackstraße von der Thalkirchner Straße zur Großmarkthalle wurde 1972 nach dem Kochelsee benannt.

2017 ersetzten Loomit, Lando, Ciscis und Cemnoz Loo das Mural an der 2000 m² großen Westfassade des zu den Großmarkthallen gehörenden Kontorhauses Brunthaler: Die eine Banane tragenden Pinguine (Werbung für die Keep Cool Icetrade GmbH) wichen der stilisierten Darstellung eines Container-Umschlagplatzes (Werbung für die internationale Spedition Robert Kukla GmbH).

Im Süden der Großmarkthalle steht das 1911 nach Plänen von Richard Schachner im Heimatstil errichtete denkmalgeschützte Gebäude der Gaststätte Großmarkthalle (Kochelseestraße 13). Die Wirtsleute Ludwig Wallner und Gabi Walter sind nicht zuletzt für ihre kesselfrischen Weißwürste bekannt.

Lagerhausstraße

Die Lagerhausstraße erhielt ihren Namen 1904 in Bezug auf die Lagerhäuser, die sich dort befanden, bevor 1910 bis 1912 die Großmarkthalle gebaut wurde.

Alte Utting

Bis 2016 war das 1950 gebaute, nach der Gemeinde Utting am Ammersee benannte Passagierschiff in Betrieb, dann wurde es ausgemustert. Der Münchner Kulturverein Wannda e. V. kaufte es und ließ es 2017 nach München transportieren, wo das 36 Meter lange, 144 Tonnen schwere Schiff auf eine ehemalige Eisenbahnbrücke über der Lagerhausstraße gehievt und umgebaut wurde. Seither wird die »Alte Utting« als Bar, Restaurant, Diskothek, Kleinkunstbühne und für Konzerte genutzt.

Lindwurmstraße

Die »alte Straße nach Sendling« bzw. Sendlinger Landstraße wurde 1878 nach dem Arzt Joseph von Lindwurm (1824 – 1874) benannt, der von 1859 bis 1874 die dermatologische Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses zu München leitete (heute: Innenstadt-Klinikum der Universität München). Bis zur Bahnstrecke trennt die Lindwurmstraße die Ludwigsvorstadt von der Isarvorstadt; der letzte Abschnitt befindet sich in Sendling.

Fassade

Lindwurmstraße 175 (Fotos: November 2024)

Denkmal für den »Schmied von Kochel«

Der bayrische Kurfürst Maximilian II. Emanuel verbündete sich im Spanischen Erbfolgekrieg (1701 – 1714) mit Frankreich gegen die Habsburger. Nachdem das französisch-bayrische Heer 1704 die Schlacht bei Höchstadt an der Donau verloren hatte und Bayern durch kaiserlich-österreichische Truppen besetzt worden war, erhoben sich im Herbst 1705 Bauern zunächst in der Oberpfalz, dann auch im Ober- und Unterland (heute: Ober- und Niederbayern).

Im Dezember 1705 – lange vor der französischen Revolution – bildete sich in Braunau am Inn ein bayrischer »Landesdefenionskongress«, in dem Vertreter der Bauern, der Stadtbürger und des Adels Rede- und Stimmrechte hatten. Dieses »Braunauer Parlament« rief zum Volksaufstand gegen die Besatzung durch den in Wien residierenden römisch-deutschen Kaiser Joseph I. auf und stellte dafür Truppen.

In der Nacht vom 24./25. Dezember 1705 verschanzten sich Aufständische in Sendling vergeblich vor der Reichsarmee unter dem Oberbefehl des habsburgischen Kaisers Joseph I. Obwohl sich die Rebellen schließlich der Übermacht ergaben, wurden mehr als tausend von ihnen niedergemetzelt (Sendlinger Mordweihnacht).

Gegenüber der alten Kirche St. Margaret, auf der nördlichen Seite der Lindwurmstraße, befindet sich ein Denkmal für den »Schmied von Kochel«, der als letzter der Aufständischen in der Sendlinger Mordweihnacht gefallen sein soll. Gestaltet wurde das 1905 bis 1911 geschaffene Denkmal von dem Bildhauer Carl Ebbinghaus* und dem Architekten Carl Sattler. Vorbild für die legendäre Figur des Schmieds von Kochel könnte Balthasar Riesenberger gewesen sein. Der war Schmied und kam nachweislich in der Sendlinger Mordweihnacht ums Leben. Allerdings war er nicht aus Kochel, sondern aus Bach in der Gemeinde Weyarn.

*) Mehr zu Carl Ebbinghaus im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Margaretenplatz

Der Margaretenplatz wurde 1899 ‒ wie die alte und später auch die neue Sendlinger Kirche ‒ nach der Märtyrerin Margareta von Antiochia benannt. Als diese sich zum christlichen Glauben bekehrt hatte, soll der eigene Vater sie um 305 denunziert haben. Der Legende zufolge ließ der Richter sie in Öl braten und enthaupten.

Pfarrkirche St. Margaret in Sendling

Der Bauer Alois Stemmer vom Stemmerhof neben der alten Pfarrkirche in Untersendling stiftete 1891 ein Grundstück für den Bau einer neuen Kirche und finanzierte mit anderen Landwirten zusammen das Projekt. Vom italienischen Hochbarock inspiriert, begann der Münchner Architekt Michael Dosch 1902 mit dem Bau einer der größten Kirchen der Stadt. Nach seinem Tod im Jahr 1910 ersetzte ihn Franz Xaver Boemmel, und 1913 war die Kirche St. Margaret fertig, aber die Kosten fielen fast doppelt so hoch aus wie zunächst geplant. Der Turm ist mehr als 85 Meter hoch. Das 26,5 Meter hohe Tonnengewölbe überspannt ein 76 Meter langes und 21 Meter breites Kirchenschiff.

Meindlstraße

Johann Georg Meindl (1682 – 1767) eroberte im November 1705 mit den von ihm und seinem Schulfreund Georg Sebastian Plinganser angeführten Rebellen Braunau, Schärding und Burghausen. Das war Teil des Ober- und Unterländer Bauernaufstands. Nachdem dieser in der Sendlinger Mordweihnacht gescheitert war, zog Johann Georg Meindl nach Salzburg, und dort starb er 1767 im Alter von 85 Jahren. 1878 wurde die Meindl-Straße in Sendling nach ihm benannt.

»We Are All One«

Johannes Brechter & Armin Kiss-Istock schufen 2016 in der Meindlstraße ein 13 Meter breites und 16 Meter hohes Mural. »We Are All One« betitelten sie das scheibenförmige Mosaik grafisch-abstrakter Gesichter, mit dem sie die menschliche Vielfalt auf der Erde darstellen.

Album über Urban Art in München

Plinganserstraße

Georg Sebastian Plinganser (1681 ‒ 1738) eroberte im November 1705 mit den von ihm und seinem Schulfreund Johann Georg Meindl angeführten Rebellen Braunau, Schärding und Burghausen. Das war Teil des Ober- und Unterländer Bauernaufstands. Nachdem dieser in der Sendlinger Mordweihnacht niedergeschlagen worden war, behaupteten sich Aufständische noch einige Zeit in Braunau, bis Georg Sebastian Plinganser schließlich in Altötting gefangen genommen wurde. Er starb 1738 als Kanzler des Reichsstiftes St. Ulrich und Afra in Augsburg. 1878 wurde die Plinganserstraße in Sendling nach dem Freiheitskämpfer benannt.

Alte Kirche St. Margaret in Sendling

Die alte Pfarrkirche in Untersendling wurde 1711 bis 1713 nach Plänen von Wolfgang Zwerger im Stil oberbayerisch-barocker Dorfkirchen errichtet – vermutlich anstelle einer gotischen Kirche, die 1705 bei der Sendlinger Mordweihnacht zerstört worden war. Franz Fröhlich gestaltete 1712 den Hochaltar mit der hl. Margareta von Antiochia im Bild und Holzfiguren der Heiligen Georg und Johannes. Der linke Seitenaltar mit der heiligen Familie stammt von Johann Baptist Unterstainer. Wer den rechten Seitenaltar schuf, wissen wir nicht. Die Kanzel wurde von Ignaz Johann Gräßl gestaltet.

Alte Kirche St. Margaret in Sendling (Fotos: Juli 2024)

Das 2003/04 ebenso wie St. Margaret restaurierte Fresko von Wilhelm Lindenschmit d. Ä. aus dem Jahr 1830 an der Außenwand der Kirche zeigt eine Szene aus der Sendlinger Mordweihnacht (Sendlinger Bauernschlacht).

Fresko an der alten Kirche St. Margaret: Sendlinger Mordweihnacht (Fotos: Juli 2024)

Reutberger Straße

1904 wurde die Reutbergerstraße nach Reutberg benannt. Dabei handelt es sich inzwischen um einen Teil der Gemeinde Sachsenkam im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ende 1705 hatten sich Bewohner von Reutberg am Oberländer Bauernaufstand beteiligt, der in der Sendlinger Mordweihnacht von der Reichsarmee blutig niedergeschlagen worden war.

Die denkmalgeschützten Mietshäuser in der Reutberger Straße 4 bis 8 und in der Implerstraße 65 bis 67 wurden 1910/11 bzw. 1911/12 errichtet. Die jeweiligen Rückgebäude stoßen aneinander, und die höhere Ostwand des vierflügeligen Wohnblocks in der Implerstraße weist inzwischen ein Trompe-l’œil-Mural auf.

Schäftlarnstraße

Die als Zubringer zur Isartalbahn angelegte Straße in Sendling wurde 1892 nach Kloster Schäftlarn benannt. Das war 762 im Isartal als Benediktinerkloster entstanden.

Heizkraftwerk Süd

Das Heizkraftwerk Süd in Sendling ist der älteste konventionelle Erzeugungsstandort der Stadtwerke München. Seit 1899 wird es betrieben. Während zunächst Kohle und dann auch Müll verbrannt wurden, gilt inzwischen die Kraft-Wärme-Kopplung als Stand der Technik, also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Fernwärme, derzeit noch mit erdgasbetriebenen Turbinen. Seit Ende 2021 ist in Sendling die größte Geothermieanlage Deutschlands im Betrieb. Die sechs Bohrungen reichen bis in 3.200 Meter Tiefe. Um die geothermale Wärme noch besser nutzen zu können, wird 2025 ein Wärmespeicher gebaut.

Sendlinger Park

Der Sendlinger Park mit dem Neuhofener Berg gehört zu den Grünanlagen am Hochufer der Isar. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand an diesem Ort einer der drei großen Schuttberge aus den Trümmern der zerbombten Gebäude in München. (Die beiden anderen: → Luitpoldhügel und → Olympiaberg.)

Emil Krieger (1902 – 1979) studierte 1924 bis 1931 an der Akademie der Bildenden Künste München und wurde Meisterschüler von Josef Wackerle*. Von 1946 bis 1977 lehrte er Aktzeichnen an Münchner Kunstakademie. Die von ihm um 1932 aus schwarzem Diabas geformte, im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Skulptur »Isis, schwimmend auf den Wellen« befand sich ursprünglich am Possartplatz (→ Shakespeareplatz) in Bogenhausen. Heute »schwimmt« sie auf einer Wiese im Sendlinger Park.

*) Mehr zu Josef Wackerle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Thalkirchner Straße

Die Thalkirchner Straße wurde um 1833 nach der 1808 aus Thalkirchen, Obersendling, Maria Einsiedel und Hinterbrühl gebildeten Gemeinde benannt, die 1900 eingemeindet wurde.

»Zur Gruam«

2017 bemalte Fader die 1934 erbaute Eckkneipe »Zur Gruam« in der Thalkirchner Straße 114.

Streetart

Sebastian Pohl (*1983), der künstlerische Leiter des Münchener Kunstvereins Positive-Propaganda, setzte sich erfolgreich dafür ein, dass die 130 Meter lange Mauer der ehemaligen Markthallen in der Thalkirchner Straße in Sendling im Sommer 2022 für die Sprayer-Szene zur Verfügung gestellt wurde.

Streetart entlang der Thalkirchner Straße (Fotos: Juli 2023)

Album über Urban Art in München

Korbinian

Korbinian, der Patron des Erzbistums München und Freising, wird mit einem Bären dargestellt. Das illustriert eine Legende, der zufolge Korbinian einen Bären, der sein Lasttier gerissen hatte, dazu brachte, sein Gepäck zu tragen. An der Ecke Thalkirchner Straße 101 / Königsdorfer Straße – nahe der Kirche → St. Korbinian in Sendling – steht eine 1930 vom Bildhauer Eugen Mayer-Fassold (1893 – 1973) geschaffene Figur des hl. Korbinian.

Valleyplatz und -straße

Die Valleystraße und der 1911 angelegte Valleyplatz tragen den Namen der Gemeinde Valley [faˈlai] im oberbayrischen Landkreis Miesbach.

Genoveva-Brunnen

Der bereits etwas verwitterte Genoveva-Brunnen in den Grünanlagen am Valleyplatz wurde 1933 vom Bildhauer Hermann Geibel (1889 – 1972) entworfen.

Einer Legende zufolge war Genoveva die Tochter eines Herzogs von Brabant. Nachdem ihr Ehemann Pfalzgraf Siegfried in den Krieg gezogen war, widersetzte sie sich dem Werben des Statthalters Golo, der sie deshalb des Ehebruchs beschuldigte und zum Tod verurteilte. Der Henker ließ sie jedoch frei, und sie lebte jahrelang in einer Höhle.

Südbad

Nach dem Müller’schen Volksbad (1901) und dem Nordbad (1941) wurde 1960 mit dem Südbad in Sendling (Valleystraße 37) das dritte städtische Hallenbad eröffnet. Über die Fassadenfigur ist mir nicht weiter bekannt; von Max Lacher, wie zu lesen ist, stammt sie wohl nicht, denn der war Maler.