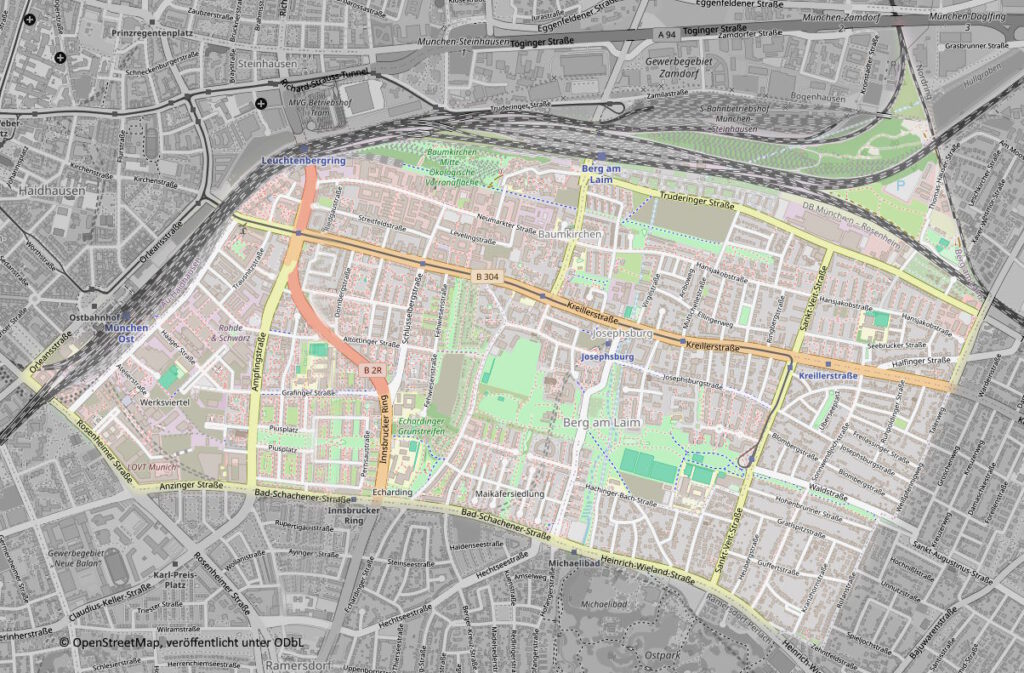

München: Berg am Laim

812 wurde »ad perke« (Berg) erstmals urkundlich erwähnt. Der Zusatz »am Laim« tauchte erst 1430 auf (»auf dem Laimb«) und bezieht sich auf den Lehmboden, der – ebenso wie in Oberföhring ‒ die Ziegelfertigung im 19. Jahrhundert zum wichtigsten Wirtschaftszweig machte, bis sich der Lehmabbau um 1900 nicht mehr lohnte. Als Berg am Laim 1818 zur selbstständigen Gemeinde wurde, kamen Baumkirchen, Echarding und Josephsburg als Ortsteile dazu. 1913 wurde Berg am Laim von München eingemeindet, und seit 1992 bildet es den Stadtbezirk 14.

Baumkirchen

Baumkirchen wurde 870 erstmals urkundlich erwähnt. »Ad Pouminunchirihum« hieß es da, und das bezieht sich auf eine aus Baumstämmen gebaute Kirche. St. Stephan ist denn auch eine der ältesten urkundlich nachweisbaren Kirchen in München. 1818 wurde Baumkirchen Teil der neuen Gemeinde Berg am Laim, die sich dann 1913 von München eingemeinden ließ. Heute markiert der Baumkirchner Platz mit der Kirche St. Stephan den Kern des alten Pfarrdorfs.

St. Stephan in Berg am Laim

Die spätgotische, 1713 bis 1727 barockisierte Kirche St. Stephan am Baumkirchner Platz in Berg am Laim wurde 1511 anstelle eines älteren Gebäudes errichtet, und man vermutet Lukas Rottaler als Architekten. Leider fanden wir sie verschlossen vor.

Landschaftspark Baumkirchen

Wo in den Neunzigerjahren ein Münchner Bahnbetriebswerk stillgelegt wurde, entstand 2013 bis 2019 das neue Stadtquartier »Baumkirchen Mitte« mit mehr als 500 Wohnungen. Im Westen des Areals eröffnete man im Mai 2019 den »Landschaftspark Baumkirchen«. Für die Planung der ungewöhnlichen Anlage erhielt Andrea Gebhard mit ihrem Team (mahl gebhard konzepte PartG mbB) den Bayrischen Landschaftsarchitekturpreis 2020. Im Landschaftspark Baumkirchen soll die Natur den industriell genutzten Raum zurückgewinnen. Besucherinnen und Besucher durchqueren das Gelände auf einem 480 Meter langen, von der Hermann-Weinhauser-Straße aus zugänglichen Steg, der aus Spaltenböden zusammengesetzt ist, die eigentlich in Schweineställen eingebaut werden. Wenn der Beton von der Sonne gewärmt wird, tummeln sich darauf Eidechsen.

Berg-am-Laim-Straße

Die frühere Bergerstraße wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundrets in Berg-am-Laim-Straße umbenannt.

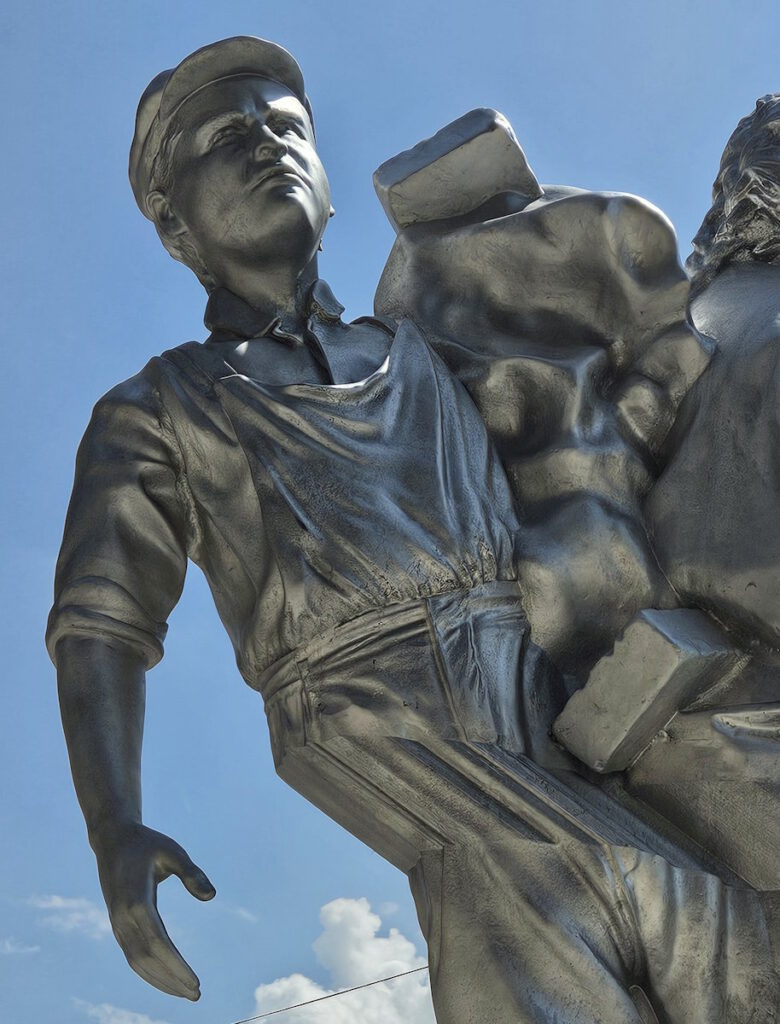

»Lehmzunge«

2018 bis 2022 wurde auf dem ehemaligen Areal der Temmler-Werke in Berg am Laim ein aus sechs Gebäuden und den Freiflächen dazwischen bestehendes Stadtquartier mit dem programmatischen Namen »Macherei« gebaut. Davor, in der Berg-am-Laim-Straße 103, enthüllte man im April 2025 ein Kunstwerk von Mitra Wakil und Fabian Hesse*. Die Aluminium-Plastik setzt sich aus vier Figuren ihrer von Oktober bis Dezember 2024 präsentierten Ausstellung mit dem Titel »Lehmzunge« zusammen: Lehmarbeiterin und Ziegelei-Arbeiter, Pflegekraft und Bauarbeiter.

*) Mehr zu Mitra Wakil und Fabian Hesse im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Dingolfinger Straße

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine nur 220 Meter lange Straße in Berg am Laim nach der niederbayrischen Stadt Dingolfing benannt.

Die »Ten Towers« bzw. »Telekom Towers« und die »Five Rings« wurden 2002 bis 2005 an der Dingolfinger Straße 1 ‒ 15 in Berg am Laim nach Plänen des Münchner Architektenbüro Kiessler sowie von Stefan Blume und Georgios Reboukos gebaut: fünf 50 Meter hohe Doppeltürme mit einer Verbindungsbrücke in der 14. Etage, dazu ein kreisrundes Gebäude. Seit die Telekom Ende 2022 mit ihren 3000 Mitarbeitern auszog, steht das Ensemble weitgehend leer. 2023 erwarb Wealthcap die Immobilie, aber das Unternehmen sucht noch Mieter. Geplant ist ein »Leuchtenbergpark« in dem Dreieck zwischen Bahngleisen, Mittlerem Ring und Berg-am-Laim-Straße. Anfang 2026 kam die Idee auf, in vier der zehn Türme ein Studentenwohnheim einzurichten.micha

Friedenstraße

Die Friedenstraße erhielt ihren Namen nach dem Frieden von Frankfurt am Main vom Mai 1871, der auf dem Vorfrieden von Versailles vom Februar aufbaute und den Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 formell beendete.

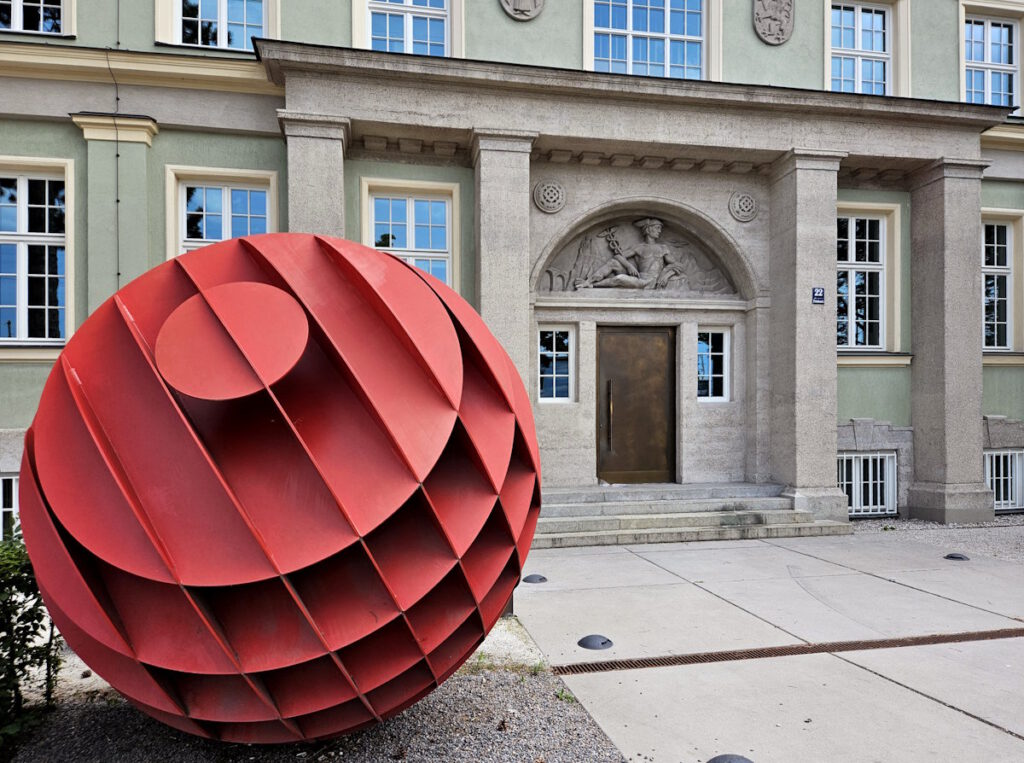

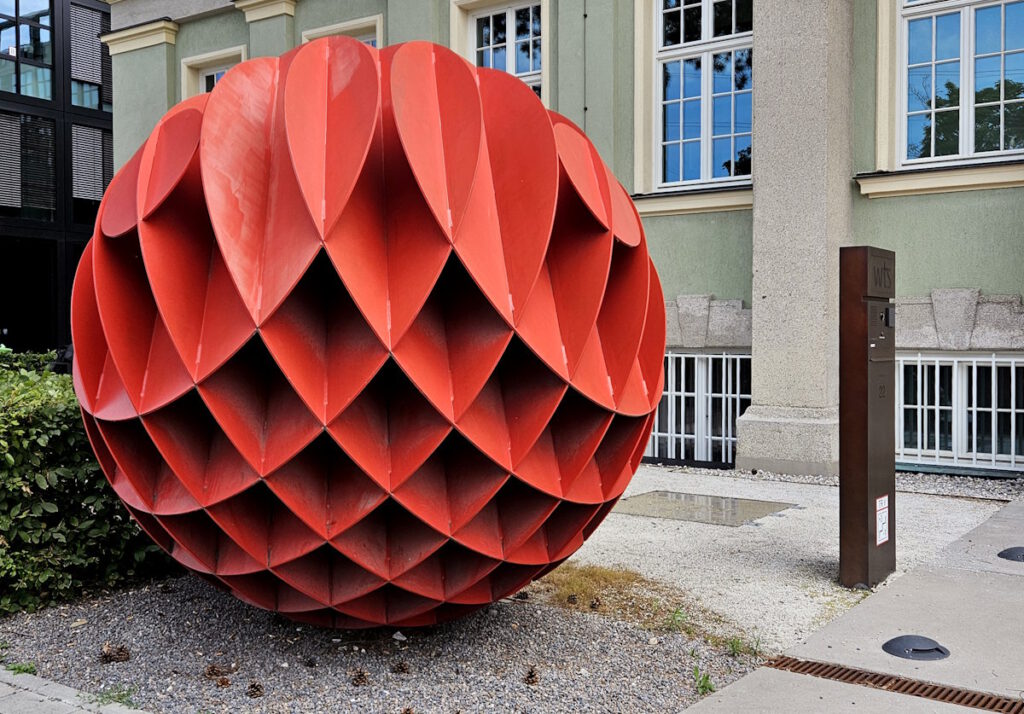

»Esfera de Actividad«

Manfred Mayerle (*1939) schuf 2022 das Kunstwerk »Esfera de Actividad« mit einem Durchmesser von zweieinhalb Metern aus 3,8 Tonnen Stahl. Es steht vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Transportfirma Rhenania in der Friedenstraße 22. Die »Rhenania-Villa« hatte man 1871 als Lager errichtet und um 1920 neuklassizistisch umgebaut. Im Bogenfeld über dem Haupteingang fällt ein Merkur-Relief auf. Um das denkmalgeschützte Bauwerk gruppiert sich inzwischen das »Work-Life-Quartier i-Campus«.

Brücke und Tunnel

Um auch während der Bauarbeiten für die im Rahmen des Großprojektes Zweite Stammstrecke vorgesehene unterirdische Station Ostbahnhof den Zugang zu den Bahnsteigen von der Friedenstraße aus zu ermöglichen, hat die DB InfraGo im Sommer 2025 neben dem bestehenden Tunnel für Fußgänger und Radfahrer eine temporäre Fußgänger-Überführung mit Aufzügen errichtet.

Stellwerk Ostbahnhof

Im Oktober 2021 begann die Bahn, das Relais-Stellwerk am Ostbahnhof aus dem Jahr 1971 durch ein elektronisches zu ersetzen. 400 Kilometer Kabel wurden verlegt. Mit zwei Jahren Verspätung gegenüber der ursprünglichen Planung konnte die neue, 195 Millionen Euro teure Anlage im Juni 2025 in Betrieb genommen werden. Personal ist dort nicht vorgesehen. Zwei von zwölf Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale an der Donnersbergerbrücke schalten über das Stellwerk am Ostbahnhof 150 Signale und 60 Weichen der Münchner S-Bahn. Ein Teil des Gebäudes an der Friedenstraße 23 steht noch leer. Dort soll das Stellwerk für die zweite Stammstrecke entstehen.

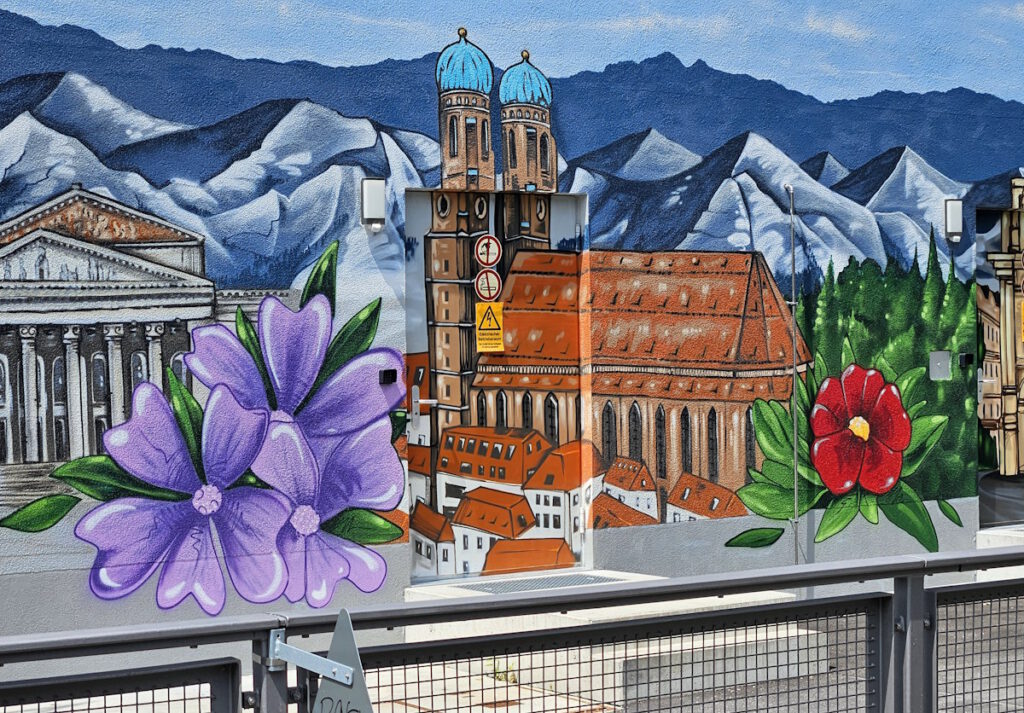

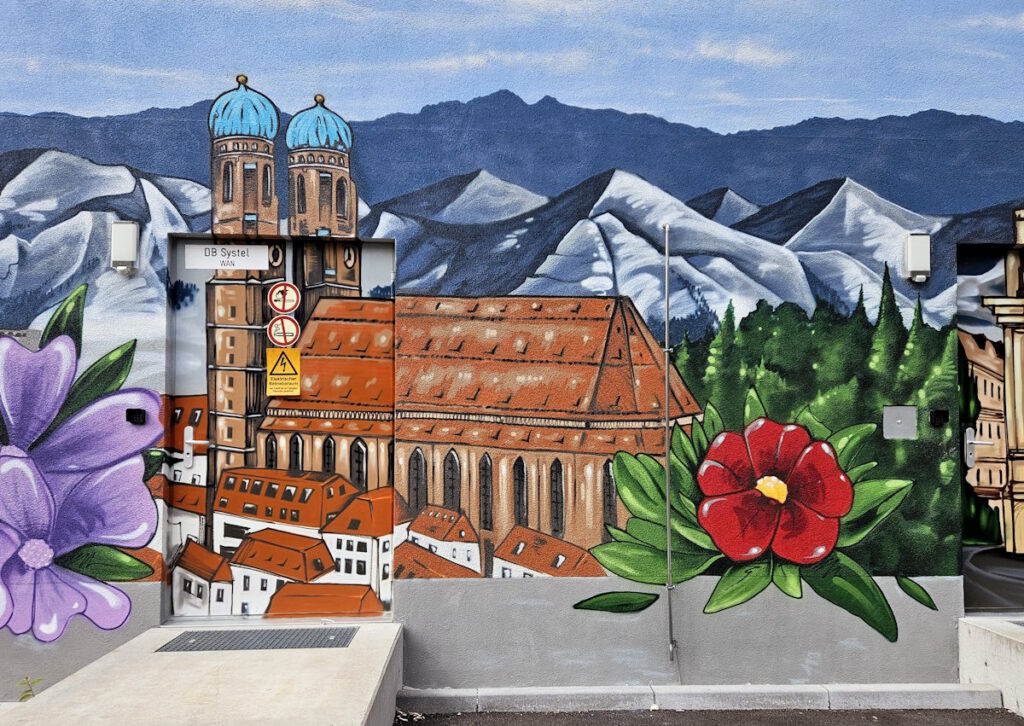

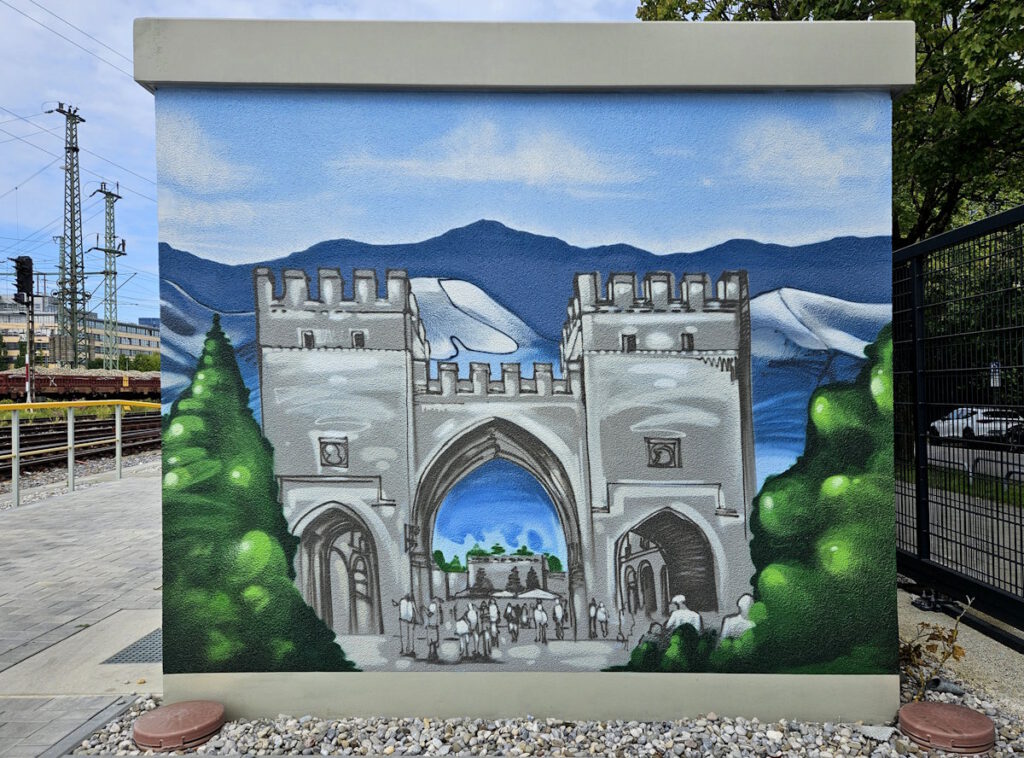

Streetart

Marcus Dörr (Graffiti-Agentur artmos4, Offenbach) besprühte 2025 nicht nur das Stellwerk, sondern insgesamt 26 größere und kleinere Bahngebäude entlang der Friedenstraße 23 – 43 mit Münchner Motiven. Zwei-, dreitausend Dosen Farbe verteilte er dabei auf 1500 Quadratmetern.

Album über Urban Art in München

»Courtyard in the Wind«

1928/29 baute die Stadt München in der Blumenstraße ein erstes Hochhaus, um die technischen Abteilungen der Stadtverwaltung zusammenlegen zu können. Das Technische Rathaus zog 2000 in einen ab 1997 nach Entwürfen des Münchner Architektenbüro Ganzer + Unterholzner errichteten Neubau in Berg am Laim, dessen 63 Meter hoher Turm das Alte Städtische Rathaus in der Blumenstraße um 18 Meter überragt.

Im öffentlich zugänglichen Innenhof des Technischen Rathauses in der Friedenstraße 40 dreht sich ein Ring mit (am 23. Juni 2025 verdörrtem) Rasen, Kopfsteinpflaster und einer Parkbank, wenn der Wind den zwölf Meter hohen H-Darrieus-Rotor – eine Windturbine mit vertikaler Rotationsachse – auf der Turmspitze antreibt. Dieses Kunstwerk mit dem Titel »Courtyard in the Wind« wurde 2000 von dem New Yorker Installationskünstler Vito Acconci* (1940 – 2017) geschaffen.

*) Mehr zu Vito Acconci im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Vito Acconci: »Courtyard in the Wind« (Fotos: Juni 2025)

Gisela-Stein-Straße

Die 2016 unter diesem Namen geplante und 2022 fertiggestellte Gisela-Stein-Straße erinnert an die Schauspielerin Gisela Stein (1934 – 2009), die 1980 bis 2001 zum Ensemble der Münchner Kammerspiele und ab 2001 des Bayerischen Staatsschauspiels gehörte.

Bayerische Volkssternwarte München

Weil die Universitäts-Sternwarte in Bogenhausen nur für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung steht, wurde 1946/47 die Volkssternwarte in Berg am Laim gegründet und 1956 als Verein »Bayerische Volkssternwarte München« eingetragen. Die Sternwarte am Rand des Werksviertels verfügt in bzw. auf einem 35 Meter hohen ehemaligen Luftschutzbunker über ein Planetarium und Teleskope, darunter seit 2004/05 über eines der größten öffentlich zugänglichen Teleskope Deutschlands. Der Zugang erfolgt zur Zeit über einen Gerüstturm an der Gisela-Stein-Straße.

Johann-Michael-Fischer-Platz

Der Platz vor St. Michael Berg am Laim wurde 1992 nach Johann Michael Fischer* (1692 ‒ 1766) benannt, einem der bedeutendsten Baumeister des süddeutschen Barock, zu dessen Hauptwerken die Kirche zählt.

*) Mehr zu Johann Michael Fischer im Album über Architekten

St. Michael Berg am Laim

Die Kirche Sankt Michael wurde 1735 bis 1751 im Auftrag des Kurfürsten und Erzbischofs von Köln, Clemens August I. von Bayern, in dessen Hofmark Berg am Laim nach Plänen des bayrischen Baumeisters Johann Michael Fischer errichtet. Anfangs baute der Polier Philipp Jakob Köglsperger an der Doppelturmfassade, aber dann übernahm der Architekt selbst die Bauleitung. François de Cuvilliés der Ältere wirkte als Bauinspektor mit, und Johann Baptist Zimmermann schuf 1743 bis 1744 die Deckenmalereien und Stuckaturen. Schnitzarbeiten stammen von Ignaz Günther und Johann Baptist Straub.

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, am 30. April 1945, beschädigte ein Artillerietreffer die Kirche. Restaurierungen bzw. Sanierungen erfolgten 1978 bis 1982 und 2000 bis 2016. Die spätbarocke Kirche mit ihrer Rokoko-Innenausstattung gilt als einer der prächtigsten Sakralbauten in München.

Munich Art District

Im Gewerbegebiet zwischen der Neumarkter Straße und der Berg-am-Laim-Straße ist ab 2020 ein neues Kunstviertel entstanden, der Munich Art District.

Album über den Munich Art District

Piusstraße

St. Pius

Der 28 Meter hohe Turm der 1931/32 nach Plänen von Richard Berndl von Georg Berlinger gebauten Kirche in Berg am Laim ist so breit wie das gesamte Kirchenschiff. Benannt wurde die dreischiffige Hallenkirche im Stil der frühen Moderne nach dem 1712 heiliggesprochenen Papst Pius V. (1504 – 1572).

Der Künstler Wilhelm Braun* gestaltete die Glasfenster, die in den Sechzigerjahren von der Firma »Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei« hergestellt wurden. (Das Foto ist aus vier Ausschnitten der schmalen Kirchenfenster montiert.)

*) Mehr zu Wilhelm Braun im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Schüleinbrunnen am Schüleinplatz

Joseph Schülein (1854 – 1938) kam um 1870 mit der verwitweten Mutter und den Geschwistern nach München. 1895 kaufte er mit seinem Bruder Julius die bankrotte Brauerei »Fügerbräu« in der Äußeren Wiener Straße (heute: Einsteinstraße) in Haidhausen und gründete die »Unionsbrauerei Schülein & Cie«. 1921 fusionierten die Aktienbrauereien Unionsbräu und Löwenbräu rückwirkend zum 1. Oktober 1919.

Um 1880 hatte Joseph Schülein die sieben Jahre jüngere Ida Baer (1861 – 1929) geheiratet. Das Ehepaar engagierte sich auch im sozialen Bereich: Ida Schülein organisierte während des Ersten Weltkriegs eine kostenlose Armenspeisung. Nach dem Krieg überließ Joseph Schülein einfachen Leuten 21 Grundstücke in Berg am Laim zu günstigen Konditionen für den Bau von Eigenheimen mit Gärten zur Selbstversorgung – und stiftete für die neue Siedlung auch einen Brunnen.

Gestaltet wurde der Schüleinbrunnen 1928 von dem Münchner Bildhauer Julius Seidler. Die Bronzefigur stellt einen Mälzerbuben dar. Für Becken und Säulen verwendete Julius Seidler Brannenburger Nagelfluh.

U-Bahnhöfe in Berg am Laim

U-Bahnhof Josephsburg

Paul Kramer und Manfred Rossiwal vom städtischen Baureferat planten den im Mai 1999 eröffneten U-Bahnhof. An den Hintergleiswänden hängen von Roman Lorusso bearbeitete und auf Glasscheiben gedruckte Abbildungen von Werken des Barockmalers Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758) aus der → St. Michaels-Kirche in Berg am Laim.

U-Bahnhof Kreillerstraße

Die Hintergleiswände des im Mai 1999 eröffneten U-Bahnhofs sind mit Lochblechen aus seidenmatt eloxiertem Aluminium ausgekleidet. Die beiden eingefügten Muster erinnern an die früheren Ziegeleien, nach denen der Stadtteil Berg am Laim (Lehm) benannt ist.

Album über U-Bahnhöfe in München

Werksviertel

Bis 1996 befanden sich die Pfanni-Werke und andere Industriebetriebe auf dem Gelände hinter dem Ostbahnhof. Nach deren Rückzug galt das Viertel zwei Jahrzehnte lang als eines der größten zusammenhängenden Nachtleben- und Kultur-Quartiere in Europa, aber 2016 wurde die »Kultfabrik« geschlossen.

Auf dem 39 Hektar großen »Werksviertel« in Berg am Laim entsteht seither ein neues Stadtquartier für etwa 3000 Bewohner und mit ca. 7000 Arbeitsplätzen. Der Freistaat Bayern beabsichtigt, dort ein neues Kultur- und Kreativzentrum mit einem Konzertsaal für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu bauen. Die Pläne stammen von »Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT« aus Bregenz.

Album übers Werksviertel München

Zwieselbergweg

In München gibt es zahlreiche Parks und Grünflächen, oft auch lange schmale Grünstreifen. So kann man beispielsweise knapp zwei Kilometer weit vom Hüllgraben bis zur Bajuwarenstraße im Grünen gehen, von der St.-Veit-Straße bis zur Rofanstraße auf dem Zwieselbergweg. Der erhielt seinen Namen 1965 nach dem 1348 hohen Zwiesel bzw. Zwieselberg in den bayrischen Voralpen bei Bad Tölz.