München: Au

Spätestens im 13. Jahrhundert war die Au besiedelt, und 1340 wurde die »Awe ze Gyesingen« urkundlich erwähnt. Bevor Herzog Wilhelm IV. zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Jagdhaus »Neudeck ob der Au« bauen ließ, hatten vor allem Fischer und Müller in der Au gelebt, aber im Lauf der Zeit siedelten sich auch andere Gewerbe an. 1808 erhielt die Au Stadtrechte, und 1854 wurde sie von München eingemeindet. Heute bilden die Au und Haidhausen den Stadtbezirk 5.

Ackerstraße

Die Ackerstraße in der Au wurde 1857 nach den damals noch nahen Äckern benannt. ‒ Das Kleinhaus mit Zwiebelturm im Stil der Neurenaissance war 1889 bezugsfertig (Adresse: Ackerstraße 15).

Am Neudeck

Im Jagdschloss Neudeck aus dem 16. Jahrhundert richtete sich 1747 die kurfürstliche Porzellanmanufaktur ein, die dann allerdings 1761 nach → Nymphenburg zog. Das Neudecker Schlösschen wurde 1911 abgerissen. Nur der 1857 eingeführte Straßenname Am Neudeck erinnert noch daran.

Brunnen

1908 begann gegenüber der damaligen Justizvollzugsanstalt Neudeck (1904 – 2009) ein Brunnen am Auer Mühlbach zu plätschern. Der Münchner Architekt und Stadtbaurat August Blössner (1875 – 1960) soll ihn entworfen haben.

Landratsamt

Gegenüber der Mariahilfkirche, am südwestlichen Rand des Mariahilfplatzes und Am Neudeck, befindet sich ‒ noch ‒ das Landratsamt München. (Umzug nach Riem ist geplant.) Den neubarocken Trakt errichteten Friedrich Adelung und Franz Branschowsky 1902 bis 1904 auf den Resten eines 1799 aufgelösten Paulanerklosters – zunächst als Amtsgericht. Davon zeugt die Justitia aus Bronze.

Der Künstler Blasius Spreng* (1913 – 1987) dachte an die Turmspitze der Mariahilfkirche, als er 1982/83 den Brunnen »Echo der Mariahilfkirche« schuf, der seither vor dem Landratsamt Am Neudeck steht.

*) Mehr zu Blasius Spreng im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Vor dem Landratsamt stehen außerdem zwei 1991/92 von dem Bildhauer Herbert Peters* (1925 – 2006) gestaltete Granitpfeiler.

*) Mehr zu Herbert Peters im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Corneliusbrücke

Friedrich von Thiersch (1852 – 1921) entwarf die Corneliusbrücke, mit deren Errichtung 1902 begonnen wurde. Als einer der fast fertigen Bögen einstürzte, kamen zwei Bauarbeiter ums Leben. Deshalb wurde die Brücke im Oktober 1903 ohne Feier für den Verkehr freigegeben. Benannt wurde sie nach dem Maler Peter von Cornelius* (1783 – 1867) und dessen Neffen, dem Dichter und Komponisten Peter Cornelius (1824 – 1874).

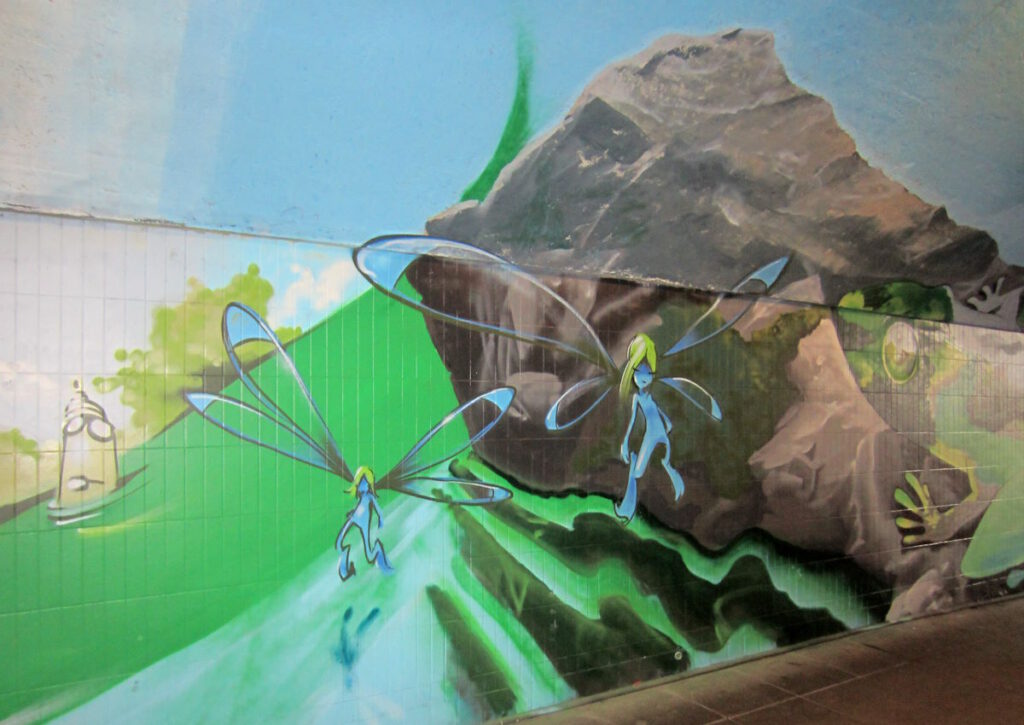

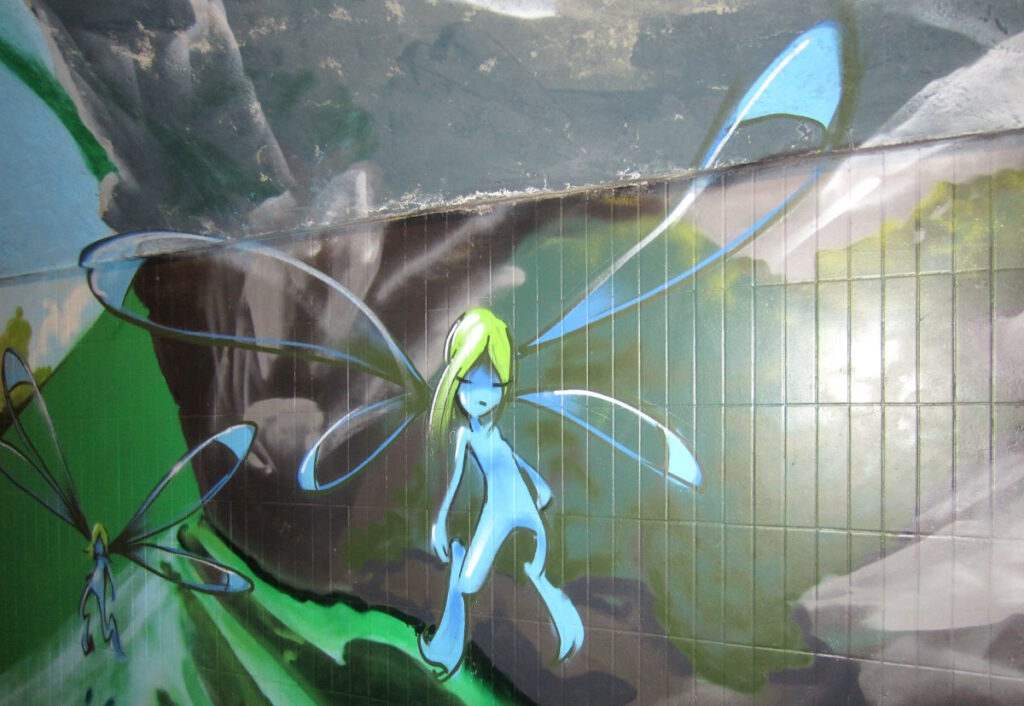

Die Fußgängerunterführung am rechten Isarufer unter der Corneliusbrücke wird immer wieder mit Streetart neu gestaltet.

*) Mehr zu Peter von Cornelius im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Dollmannstraße

Die Dollmannstraße in der Au erinnert seit 1897 an den Architekten und Baubeamten Georg von Dollmann (1830 – 1895), zu dessen Bauwerken die neugotische → Kirche Heilig Kreuz (1866 – 1883) in Giesing zählt. Einige Zeit assistierte er Leo von Klenze*, und er war mit einer Nichte des Hofarchitekten verheiratet.

Das Mietshaus Dollmannstraße 17 zeigt eine Jugendstilfassade. Gestaltet wurde es 1903/04 von dem Architekten Eduard Herbert, der von 1908 bis 1933 mit seinem Kollegen Otho Orlando Kurz gemeinsam ein Architekturbüro betrieb (Ed. Herbert & O. O. Kurz), das viele Gebäude in München entwarf.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Eduard-Schmid-Straße

Die damalige Frühlingsstraße erhielt 1946 den Namen des ersten gewählten und damals noch ehrenamtlichen Oberbürgermeisters von München: Eduard Schmid (1861 ‒ 1933) amtierte von 1919 bis 1924. Beim Ludendorff-Hitler-Putsch am 9. November wurde er gewaltsam aus dem Neuen Rathaus geholt, aber nach dem gescheiterten Aufstand kam er wieder frei.

Den Architekten des neubarocken Hauses Eduard-Schmid-Straße 20 kennen wir nicht; bezogen wurde es 1895. Und das Jugendstil-Wohngebäude Eduard-Schmid-Straße 27 mit zwei Portalfiguren wurde 1911/12 von Anton Wagner errichtet.

Enzenspergerstraße

Die Enzenspergerstraße in der Au wurde 1914 nach Joseph Enzensperger (1873 – 1903) benannt. Dem Meteorologen und Bergsteiger gelangen viele Erstbesteigungen und Winterbegehungen in den Alpen, und 1900 überwinterte er als erster Wetterwart in der meteorologischen Station auf der Zugspitze.

1923 bis 1927 entstand die Wohnsiedlung »Kleinwohnungs-Baugenossenschaft München Ostbahnhof Hochau« in der Au. Die Kriegszerstörungen wurden 1950 beseitigt, und 2008 renovierte man die Fassaden.

Frühlingsanlagen in der Au

Die ab 1867 geschaffenen Frühlingsanlagen in der Au erstrecken sich am rechten Isar-Ufer gegenüber der Weideninsel zwischen der → Wittelsbacher- und der → Reichenbachbrücke.

Der Rehbrunnen in den Frühlingsanlagen wurde 1927 von der Kunstwerkstätte Goßner und Bichler geschaffen.

Der Architekt Hans Grässel* (1860 ‒ 1939) baute nicht nur Schulhäuser und Friedhofsanlagen in München, sondern 1905 auch eine kleine Kapelle, die einen Vorgängerbau von 1840 ersetzte. Gestiftet wurde sie von Simon Knoll (→ Simon-Knoll-Platz). Sie heißt Ölberg-Kapelle, weil man die Ölberg-Gruppe des Bildhauers Fidelis Schönlaub (1805 – 1883) aus der früheren Kapelle übernommen hat.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Die Bronzefigur in den Frühlingsanlagen stammt von dem Bildhauer → Hans Stangl (1888 – 1963) und ist ein Pendant zu seiner Skulptur »Stehende« (1932) im Garten des → Lenbachhauses im Kunstareal.

Unterhalb der → Reichenbachbrücke, am rechten Isarufer, stehen zwei weitere Skulpturen: »Der reißende Fluss« (auch: »Holzsammler«) von Rupert von Miller im Norden und »Der Wasserschöpfer« von Karl May im Süden.

Die 66 Meter lange Weideninsel am Rand der Au entstand bei der Renaturierung der Isar (2009 – 2011). Gedacht war sie als Rückzugsgebiet für Vögel, aber das Verbot, die Insel zu betreten, wird ignoriert.

Gebsattelbrücke

Der Gebsattelberg, die Gebsattelstraße und die Gebsattelbrücke in der Au erinnern an Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel (1761 – 1846), den ersten Erzbischof von München und Freising (ab 1821).

1901 wurde über die vom Mariahilf- zum Regerplatz hinaufführende Gebsattelstraße eine Brücke nach Entwürfen des Architekten Theodor Fischer* (1862 – 1938) errichtet. Eine Sanierung der Gebsattelbrücke fand 1998/99 statt.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Brunnen in München

Ein 1808 von dem Bildhauer Philipp Widmer (1870 – 1951) geschaffener Brunnen mit einer Wassernymphe (»Brunnenweibchen«), die Fische in den Händen hält, befindet sich an einem nordwestlichen Aufgang zur Gebsattelbrücke. – An einem der östlichen Aufgänge der Gebsattelbrücke steht ein 1903 von Viktor Schneiber aus einem Kalksteinblock gehauener Bär. Der ist als Korbinansbär zu interpretieren, nach der Sage um den hl. Korbinian, den Gründer des Bistums Freising.

Auf der Gebsattelbrücke stehen zwei Obelisken, jeweils mit einem Bronze-Reiher, der einen Lilienzweig (aus dem Wappen der Au) im Schnabel trägt.

Hochstraße

Der frühere Jagdweg (»Fürstenweg«) am Hochufer der Isar in der Au und in Haidhausen erhielt 1857 aufgrund der Lage den Namen Hochstraße.

Sudetendeutsches Museum

2020 wurde das 1982 bis 1985 gebaute Sudetendeutschen Haus (Hochstraße 8) in der Au um das vom Architekturbüro pmp gestaltete Sudetendeutsche Museum ergänzt (Hochstraße 10).

Die Dauerausstellung des Sudetendeutschen Museums befasst sich – in fünf Etagen gegliedert – mit der Geschichte der Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien: Heimat und Glaube, Wirtschaft und Kultur, Nationalismus und Nationalstaat, Verlust und Vertreibung, Nachkriegszeit und Neubeginn.

In der nach dem Künstler und Schriftsteller Alfred Kubin (1877 – 1959) benannten Galerie des benachbarten Sudetendeutschen Haus werden Sonderausstellungen gezeigt.

Album übers Sudetendeutsche Museum

Schule an der Hochstraße

1888 bis 1892 wurde nach Plänen des Architekten Hartwig Eggers ein neubarockes Gebäude für ein »Kinderasyl« gebaut. Die städtische Einrichtung erhielt 1952 den Namen »Münchner-Kindl-Heim«. Als das Waisenhaus 1962 in einen → Neubau in Harlaching zog, baute man das alte Domizil an der Hochstraße 31 in eine Tagesheimschule um, die 1963 ihren Betrieb aufnahm.

Schule an der Hochstraße (Fotos: Juni 2025)

Traufhäuser

Die unter Denkmalschutz stehenden Traufhäuser Hochstraße 63 und 65 wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut.

Kegelhof

Auf der Insel zwischen Auer Mühlbach und Kegelhofbach wurde 1347 eine der ersten Papiermühlen Deutschlands in Betrieb genommen: die Köglmühle mit dem zugehörigen Köglhof. Der Weg von der Quellenstraße zur Franz-Prüller-Straße wurde danach benannt. Kegelhof 8 lautet die Adresse des Freizeittreffs Au, einer Einrichtung des Kreisjugendrings.

Kolumbusplatz, Kolumbusstraße

Anstelle eines von 1803 bis 1857 betriebenen und 1877 abgerissenen »Irrenhauses« wurde 1895 bis 1897 nach Plänen des Architekten → Carl Hocheder (1854 – 1917) die Columbusschule errichtet. 1893 benannte man die Straße und 1916 auch den Platz dort ebenfalls nach dem Entdecker Christoph Kolumbus. Die Ruine des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schulgebäudes wurde 1951 abgetragen.

»Garderobenständer«

Vor dem Alten- und Service-Zentrum Untergiesing an der Kolumbusstraße 33 steht Kunst im öffentlichen Raum, über die ich keine weiteren Informationen finden konnte.

»Halt 58«

2014 machte die Bürgerinitiative »Mehr Platz zum Leben« aus der stillgelegten Bushaltestelle 58 zwischen der Plattner- und der Hebenstreitstraße am Kolumbusplatz in der Au einen Ort der Begegnung: die Brückengalerie »Halt 58«.

Im Auftrag des Spanischen Fremdenverkehrsamts in München schufen die Künstler Lalone und Can Temizgezek 2023 am Kolumbusplatz das Wandbild »Málaga loves Munich«. Malaga ist die Geburtsstadt von Pablo Picasso (1881 – 1973), dessen Todestag sich 2023 zum fünfzigsten Mal jährte.

Album über »Halt 58« am Kolumbusplatz

Lilienstraße

Zwei Nonnen ‒ Margret Widmann und Elspet Kölbinger ‒ verließen 1704 das 1693 vom damaligen Münchner Bürgermeister Johann Maximilian von Alberti und seiner Ehefrau Ursula von Jonnern gestiftete Kloster auf dem Geisberg und gründeten in der Au eine Dependance. 1802 erfolgte die Säkularisierung des Klosters Lilienberg. Die Lilie im Wappen der Au bezieht sich auf das Kloster – und die Lilienstraße zeugt ebenso davon wie Am Lilienberg.

Museum Lichtspiele

Carl Gabriel (1857 – 1931) gründete 1907 in der Dachauer Straße das erste Lichtspielhaus in München. Das Gabriel-Filmtheater wurde bis 2019 betrieben. Das drei Jahre jüngere Kino »Museum Lichtspiele« existiert noch immer. ‒ Und der Platz vor dem Kino in der Lilienstraße 2 soll 2025 vergrößert und bepflanzt werden.

Fassadenschmuck

Das Mietshaus Lilienstraße 7 entstand Mitte des 19. Jahrhunderts.

Augia-Brunnen

Der Paulanerplatz ist eigentlich eine Straße. Die beginnt an der Lilienstraße 49 und führt U-förmig um einen Gebäudekomplex mit dem Wirtshaus in der Au herum bis zur Lilienstraße 51. Der 1857 gewählte Name erinnert an das frühere Paulanerkloster in der Au. Zwischen Lilienstraße 51 und 55 – offiziell am Paulanerplatz – steht seit 1848 der Augia-Brunnen (auch: Auia-Brunnen) mit einer vom Bildhauer Ludwig von Schwanthaler* (1802 – 1848) gestalteten Allegorie der Au.

Augia-Brunnen (Foto: September 2023)

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ludwigsbrücke

Wo wir heute die Isar auf der Ludwigsbrücke überqueren, befand sich 1158 die Furt oder Brücke, mit der Herzog Heinrich der Löwe die Zolleinnahmen aus dem Salzhandel von Föhring in sein Hoheitsgebiet verlagerte – und auf diese Weise München gründete. Eine Isarbrücke an dieser Stelle ist erst 1180 gesichert (Regensburger Schied).

Um 1725 wurde ein Teil der bestehenden Holzbrücke durch einen Neubau nach Plänen des Stadtmaurermeister Johann Mayr ersetzt, mit Pfeilern aus Stein und einem hölzernen Überbau; zweigeteilt, weil sich inzwischen eine Kiesinsel gebildet hatte, die Kohleninsel (heute: Museumsinsel), die den Fluss in die Kleine und Große Isar aufspaltete.

Als sich die österreichischen Besatzungstruppen im Oktober 1744 zurückzogen, brannten sie die innere Isarbrücke nieder. Die daraufhin gebaute Notbrücke musste bereits 1751 durch ein neues Provisorium ersetzt werden.

Eine steinerne Brücke entstand 1750 bis 1772 sukzessive nach Plänen des Stadtoberbaumeister Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) und bis zu dessen Tod 1764 auch unter seiner Leitung.

Wer die Isar in München überqueren wollte, konnte dies nur an dieser Stelle tun, bis 1804 die hölzerne Bogenhauser Brücke gebaut wurde (heute: → Max-Joseph-Brücke).

Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.

Seit 1879 trägt die Brücke den Namen des Königs Ludwig I. Dabei wird zwischen einer inneren (über der Großen Isar) und einer äußeren Ludwigsbrücke (über der Kleinen Isar) unterschieden.

Carl Hocheder* (1854 – 1917) gestaltete 1890 bis 1892 eine Verbreiterung des äußeren und einen Neubau des inneren Brückenteils. Die heutige Ludwigsbrücke aus mit Naturstein verkleidetem Stahlbeton wurde 1934/35 von den Bauunternehmen Karl Stöhr und Leonhard Moll errichtet. Die ersten Entwürfe dafür stammten vom Architekten German Bestelmeyer* (1874 – 1942).

Der größte Teil der Ludwigsbrücke gehört zum Stadtbezirk Au-Haidhausen, aber im Westen ragt sie mit den → Allegorien »Die Kunst«, »Industrie« und »Flößer« in die Stadtteile Lehel und Isarvorstadt hinein.

Nach einer Sanierung im Jahr 1988 wurde das Bauwerk 2020 bis 2024 noch einmal grundlegend saniert. Radfahrer und Fußgänger nutzten in dieser Zeit Behelfsbrücken.

*) Mehr zu German Bestelmeyer, Carl Hocheder und Leo von Klenze im Album über Architekten

Die Fußgängerunterführung unter der Ludwigsbrücke wurde im Oktober 2023 auf der einen Seite von Miriam Frank, auf der anderen von Flin & Loomit neu bemalt.

Mariahilfplatz

Der Bamberger Architekt Joseph Daniel Ohlmüller (1791 – 1839) erhielt von König Ludwig I. den Auftrag, in der 1808 zur Stadt erhobenen »Vorstadt Au« eine Pfarrkirche »im Stile der deutschen Gotik« zu bauen. 1839 vollendete Georg Friedrich Ziebland (1800 – 1873) das 1831 begonnene neugotische Bauwerk mit dem 93 Meter hohen, nach dem Vorbild des Freiburger Münsters gestalteten Turm.

Marienbrunnen

Der Giesinger Steinmetz und Bildhauer Konstantin Frick* gestaltete 1983 aus Kirchheimer Muschelkalk den Schutzmantelmadonna-Brunnen am Mariahilfplatz, um einen im Zweiten Weltkrieg zerstörten klassizistischen Brunnen zu ersetzen.

*) Mehr zu Konstantin Frick im Album über Brunnen

Mariahilfkirche in der Au

König Ludwig I. beauftragte den Architekten Joseph Daniel Ohlmüller (1791 – 1839) – einen Schüler Karl von Fischers – mit dem Bau einer neugotischen Kirche in der Au. 1831 wurde der Grundstein gelegt. Die Portalfiguren gestaltete Ludwig von Schwanthaler*. Heinrich Hess und Max Emanuel Ainmiller realisierten die Glasmalereien nach Entwürfen von Joseph Anton Fischer und Johann Schraudolph.

Nach dem Tod seines früheren Kommilitonen Joseph Daniel Ohlmüller baute Georg Friedrich Ziebland (1800 – 1873) die Mariahilfkirche in der Au zu Ende. 1839 weihte Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel das Gotteshaus ein. Es handelte sich um den ersten neugotischer Sakralbau in Deutschland.

Die Mariahilfkirche wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf den Turm zerstört. 1951/52 erfolgt der vereinfachte Wiederaufbau nach Plänen von Hans Döllgast (1891 – 1974) und Michael Steinbrecher (1887 – 1976). Der Turmhelm wurde 1971 aus Sicherheitsgründen abgetragen und zehn Jahre später durch eine Betonkonstruktion ersetzt.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Auer Dult

Neben dem zentralen Markt am heutigen Marienplatz und anderen Wochenmärkten, auf denen sich die Bevölkerung mit regionalen landwirtschaftlichen Produkten versorgte, entstanden in München Jahrmärkte, die es auch auswärtigen Kaufleuten ermöglichten, Fernhandelsgüter wie Pelze und Tücher, Gewürze, Schmuck und Edelmetalle anzubieten. Vorreiter war die 1310 eingeführte Jakobi-Dult am heutigen → Sankt-Jakobs-Platz. »Mehr und mehr mischte sich in die Jakobidult das marktschreierische, aus allen Winkeln der Erde zusammenströmende Volk der fahrenden Ärzte, Zahnbrecher und Steinschneider […] der Quacksalber […] und aller anderen Kurzweiler und Gaukler, Bildmänner, Komödianten, Policionella- oder Marionettenspieler.« (Michael Schattenhofer)

Kurfürst Karl Theodor gewährte der Au 1799 das Privileg, jeweils eine Dult im Frühjahr und im Herbst abzuhalten. Die ergänzten nach der Eingemeindung der Au (1854) das Angebot in München. Und inzwischen findet die Auer Dult dreimal im Jahr auf dem Maria-Hilf-Platz statt.

Fassadenmalerei

Die Fassadenmalerei Mariahilfplatz 19 stammt von dem Münchner Künstler Max Lacher* (1905 ‒ 1988).

*) Mehr zu Max Lacher im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Regerplatz

Der Regerplatz wurde 1899 zunächst nach Max Reger (1816 – 1884) benannt, den Pfarrer der → Maria-Hilf-Kirche. Aber auch an den Komponisten Max Reger (1873 – 1916) erinnert der Platz in der Au.

Reiherbrunnen

Der Architekt Theodor Fischer* (1862 – 1938) entwarf 1897 den zwei Jahre später aufgestellten Reiherbrunnen, und der Bildhauer Josef Flossmann* (1862 – 1914) gestaltete den von Adalbert Brandstetter in Bronze gegossenen Reiher, der einen Aal fängt. Der Baldachin besteht aus Kelheimer Muschelkalkstein.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Brunnen in München; mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Eine Säuberung bzw. Sanierung vor allem der Figuren des Reiherbrunnens wäre wohl an der Zeit. Der Reiher, der einen Aal im Schnabel hat, ist ohnehin nur schwer zu erkennen.

Reiherbrunnen am Regerplatz (Fotos: Juni 2025)

Riggauer Weg

Von der Lilien- zur Quellenstraße in der Au führt ein 1927 nach dem Münchner Stadtrat Konrad Riggauer (1853 – 1927) benannter Weg.

Am Riggauerweg, vor der Brücke über den Auer Mühlbach, steht seit 1999 der München-Istanbul-Stein mit einer Koran-Kalligrafie und der Inschrift »München – Istanbul 23. VIII. 1999«. Daneben befindet sich ein von dem Gartenplaner Abdullah Mumme entworfenes, von der Mayer’schen Hofkunstanstalt in München realisiertes Bodenmosaik mit Bezügen zu den Weltreligionen. – Ein paar Meter entfernt davon lassen Crossings eine Urwaldszene an einer Mauer nur noch erahnen.

Rosenheimer Straße

Müllersches Volksbad, Rosenheimer Straße 1

Der Bauingenieur Karl Müller (1821 – 1909) errichtete 1861 bis 1863 einen Miet- und Geschäftshäuserkomplex in München. Diese »Müller-Häuser« schenkte der Befürworter der sozialreformerischen Badebewegung 1894 der Stadt München mit der Auflage, sie zu verkaufen und aus dem Erlös ein Volksbad zu bauen.

Das nach einer vierjährigen Bauzeit 1901 eröffnete Hallenbad in der Au war das erste öffentliche Hallenbad in München und galt damals als das größte der Welt. Der Entwurf für das barockisierende Jugendstilgebäude stammte von dem Architekten → Carl Hocheder (1854 – 1917), der zuvor bereits das → Brausebad in Haidhausen gebaut hatte.

Prinzregent Luitpold ernannte den Wohltäter Karl Müller am 29. April 1901 zum Ritter des königlichen Verdienstordens der Bayrischen Krone.

Der Bildhauer Josef Flossmann* (1862 – 1914) gestaltete die Kunst am Bau, beispielsweise vier Steinfiguren am Portal des Volksbads.

*) Mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Simon-Knoll-Platz

Der Simon-Knoll-Platz in der Au wurde 1928 nach Simon Knoll (1828 – 1907) benannt, der u. a. Stadtpfarrer an der → Mariahilfkirche gewesen war.

Ädikula-Portal

Am Simon-Knoll-Platz 3 befinden sich die Städtischen Berufsschulen für das Hotel-, Gaststätten und Braugewerbe, das Bäcker-, Konditoren- und Metzgerhandwerk und die Städtische Meisterschule für das Konditorenhandwerk.

Das steinerne Ädikula-Portal stammt vom kriegszerstörten Gebäude der Volksschule an der Sieboldstraße. Es entstand 1907 bis 1909 im Stil des Neubarock und bildet jetzt das Portal zu den Berufsschulen am Simon-Knoll-Platz.

St. Wolfgang in der Au

Der St.-Wolfgangs-Platz ist in der Au zu finden, westlich der Balanstraße, die den Stadtteil von Haidhausen abgrenzt.

Die neubarocke katholische Kirche St. Wolfgang am 1919 nach ihr benannten Platz in der Au wurde 1915 bis 1920 nach Plänen des Architekten Hans Benedikt Schurr (1864 – 1934) errichtet, eines Schülers von Georg von Hauberrisser.

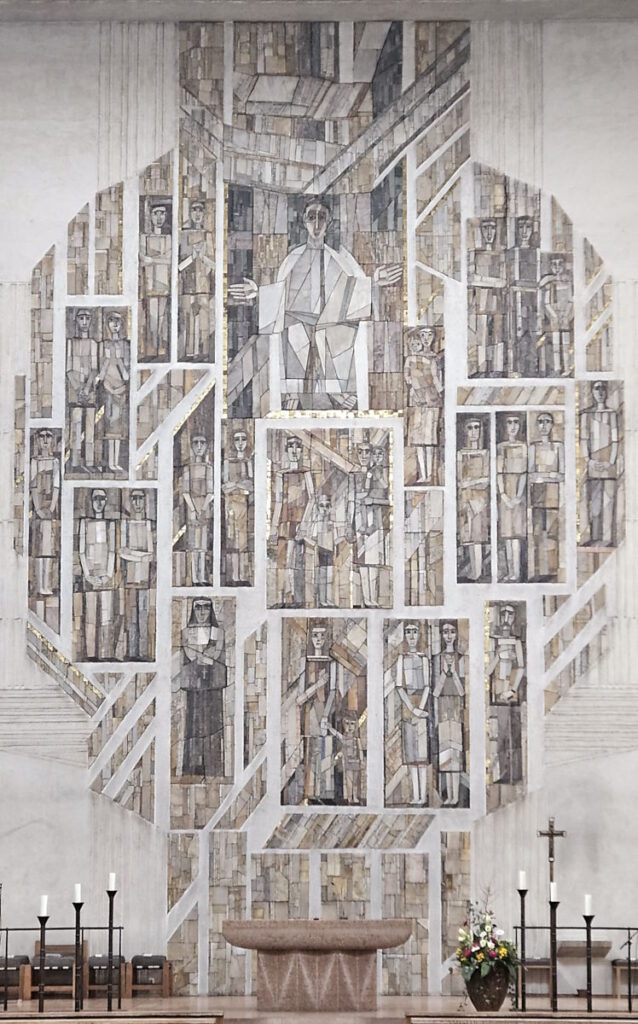

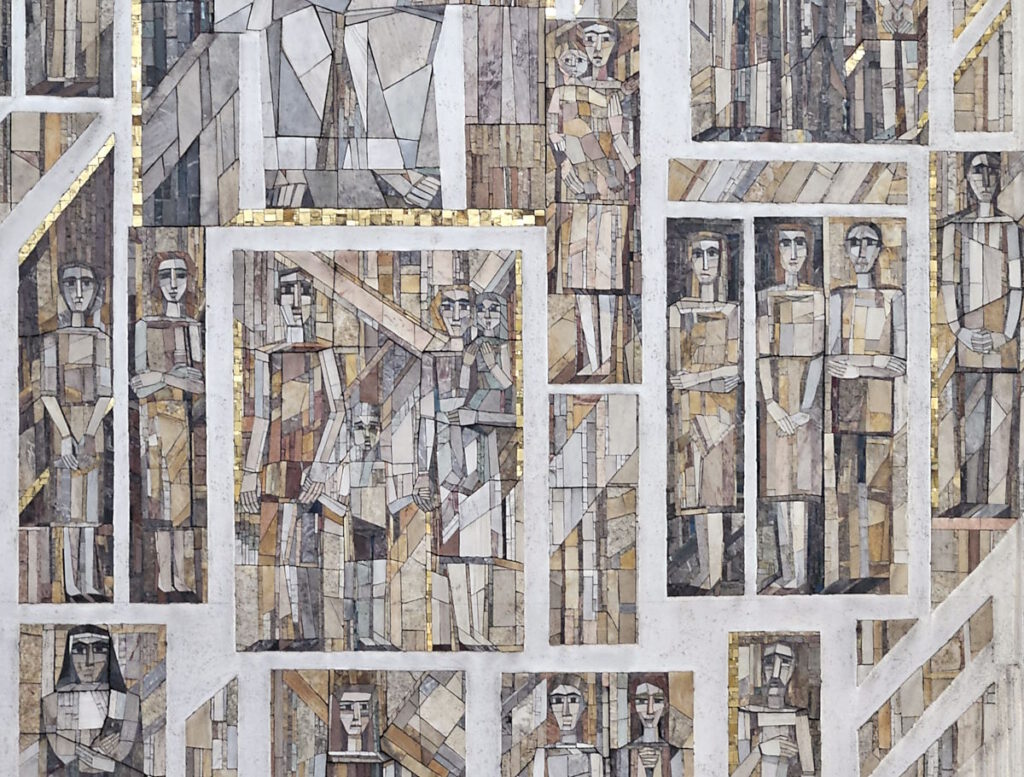

Den Zweiten Weltkrieg überstand nur der Kirchenturm. 1964 bis 1966 leitete der Architekt Michael Steinbrecher (1887 – 1976) den Neubau. Dabei gestaltete der Künstler Alfred Schöpffe (1917 – 1992) nicht nur die Fenster, sondern vor allem auch das riesige Mosaikrelief »Die Wiederkunft Christi inmitten von Menschengruppen« hinter dem Altar.

Tassiloplatz

Der Tassiloplatz erinnert an die drei bayrischen Agilolfinger-Herzöge. Tassilo I. regierte 591 bis 610, sein Sohn Tassilo II. zu Beginn des 8. Jahrhunderts und Tassilo III. in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts.

Zeppelinstraße

Die Zeppelinstraße am westlichen Rand der Au ist Teil des östlichen Isarradwegs. Benannt wurde sie 1910 nach dem Luftschiffkonstrukteur Ferdinand Graf von Zeppelin (1838 – 1917).

An der Fassade des Hauses Zeppelinstraße 75 fallen zwei ältere Verzierungen auf, die vermutlich bei einer Renovierung eingefügt wurden.

Das neubarocke Haus an der Zeppelinstraße 77 entstand um 1890.

Das neubarocke Wohngebäude an der Zeppelinstraße 81 mit einer Hausmadonna wurde 1896 von Fritz Schönmann gestaltet. Und 1996 erfolgte eine Renovierung. Das ist einer Tafel an der Fassade zu entnehmen: HAEC DOMUS AEDIFICATA A. D. MDCCCXCVI A F. X. BAYER ET FERDINAND WEIH ‒ RESTITUTA EST A. D. MCMXCVI A H. F. HALLER.

Das neubarocke Mietshaus in der Zeppelinstraße 83 wurde um 1895 von Fritz Schönmann errichtet und bildet mit den Nachbarhäusern (Zeppelinstraße 79, 81, Lilienstraße 2, 4, 6) eine Baugruppe.

Bukolika

Der Bildhauer Martin Mayer* (1931 – 2022) gestaltete 1984 die Bronzefigur »Bukolika«, die unterhalb der äußeren Ludwigsbrücke und der Zeppelinstraße zu finden ist.

*) Mehr zu Martin Mayer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Literatur:

. Egon Johannes Greipl (Hg.): Münchner Lebenswelten im Wandel. Au, Giesing, Haidhausen 1890 ‒ 1914 (München 2010)