München: Lehel

Der Stadtteil Lehel und die Altstadt von München bilden zusammen seit 1992 den Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel.

Der (von Münchnerinnen und Münchnern wie Lechel [ˈlɛçl] ausgesprochene) Name leitet sich wohl von einen Lehen der Herzöge ab, denn 1525 wurde erstmals ein als »auf den Lehen« bezeichnetes Auenwaldgebiet erwähnt. Das gehörte bereits zum Münchner Burgfrieden, fiel jedoch erst ab 1724 voll unter die Gerichtsbarkeit der Stadt. Damals lebten dort ärmere Menschen, aber seit der Nachkriegszeit zählen die Immobilienpreise im Lehel den höchsten in München.

Museen im Lehel

Haus der Kunst – Galerie Bezirk Oberbayern – Archäologische Staatssammlung – Bayerisches Nationalmuseum – Sammlung Schack – Kunstfoyer der Kulturstiftung Versicherungskammer – Alpines Museum – Museum Fünf Kontinente – Galerie der Künstler*innen – Maximiliansforum

In den meisten dieser Einrichtungen ist zwar privates Fotografieren erlaubt, nicht jedoch die Veröffentlichung der Bilder. Deshalb werden hier zwar Außenaufnahmen der Museen gezeigt, aber die meisten Alben über die Sammlungen bzw. Ausstellungen sind privat.

Album über Museen in München

Alexandrastraße

Die Alexandrastraße im Lehel wurde 1891 nach Prinzessin Alexandra Amalie von Bayern (1826 ‒ 1875) benannt. Ihr Vater, König Ludwig I., wies den Heiratsantrag eines Neffen Napoleons ab, und sie blieb unverheiratet.

Hans Rucker: »Fremde Blume«

Der Bildhauer Hans Rucker* (1931 – 2011) gestaltete 1966 den zwei Meter hohen Bronze-Brunnen mit dem Titel »Fremde Blume«, der – etwas heruntergekommen – in der Alexandrastraße 1 steht.

*) Mehr über Hans Rucker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Philipp Apian

Der Arzt, Mathematiker, Kartograf und Heraldiker Philipp Apian (1531 ‒ 1589) erhielt 1554 von Herzog Albrecht V. den Auftrag, Johannes Aventinus‘ erste Karte von Bayern zu ergänzen. Dafür führte Philipp Apian sieben Jahre lang Landvermessungen durch und erstellte dann in zwei weiteren Jahren eine sechs mal sechs Meter große Karte (1563). Vor dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in der Alexandrastraße 4 ist eine Bronze-Büste von Philipp Apian zu finden. (Auf der anderen Seite des Gebäudes, in der Oettingenstraße, steht ein → Denkmal für Johann Georg Soldner.)

Auf der Insel

Die Museums-Insel gehört zur Isarvorstadt – mit Ausnahme des Areals nördlich der Ludwigsbrücke: Auf der Insel nennt man es, und es ist dem Lehel zugeordnet.

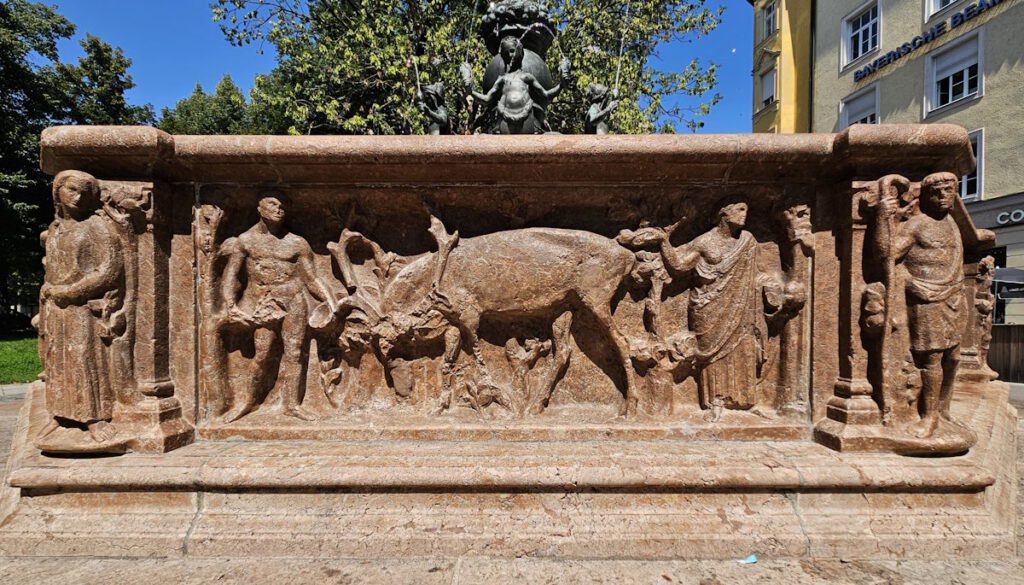

Vater-Rhein-Brunnen

Der Münchner Bildhauer und Kunsttheoretiker Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921) gestaltete 1897 bis 1903 einen dem Flussgott Rhein gewidmeten Brunnen, der auf dem Broglie-Platz in Straßburg aufgestellt wurde. Nach dem Einmarsch der Franzosen 1918 in Straßburg baute man die Anlage 1919 ab. Die Bronzeskulptur erhielt München 1929 im Austausch gegen eine andere Brunnenfigur (»Meiselokker-Brunnen«). Drei Jahre später wurde sie mit anderen Originalteilen und Nachbildungen des ursprünglichen Brunnens nördlich der Ludwigsbrücke aufgestellt.

*) Mehr über Adolf von Hildebrand im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Englischer Garten

Der Englische Garten beginnt an der Prinzregentenstraße im Lehel, aber der größte Teil – nördlich der Bus-Trasse – mit dem Kleinhesseloher See und der Hirschau gehört zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.

Album über den Englischen Garten

Isartorplatz

Der nach dem → Isartor benannte Platz teilt sich in einen Bereich außerhalb des Altstadtrings ‒ im Lehel ‒ und eine zum Angerviertel gehörende Grünfläche zwischen Westenriederstraße, Isartor, Frauenstraße und Zwingerstraße.

Fortunabrunnen

Als 1907 der östliche Teil des Isartorplatzes neu gestaltet wurde, entwarf der Münchner Bildhauer Karl Killer (1873 – 1948) den Fortunabrunnen im Jugendstil. Unter der von Andreas Manetsstätter modellierten Fortuna aus Bronze zeigen sich Meerjungfrauen, und am oktogonalen Marmorbecken sind Reliefs zu sehen.

Isartorplatz 5

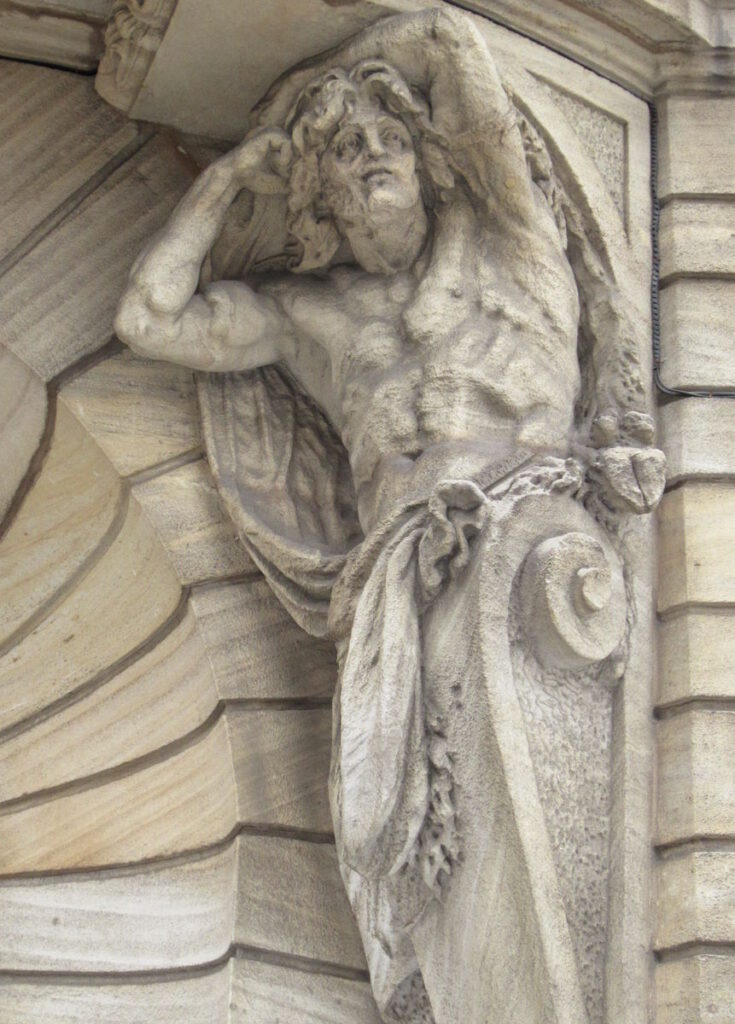

Das Mietshaus am Isartorplatz 5 wurde 1896 bezugsfertig. Es ist Teil einer von den Architekten August Thiersch (1843 – 1917), Carl Hocheder (1854 – 1917) und Eugen Drollinger (1858 – 1930) errichteten Gebäudegruppe an der Ecke Isartorplatz / Thierschstraße.

Lerchenfeldstraße

Die Lerchenfeldstraße im Lehel wurde 1890 nach Gustav Freiherr von Lerchenfeld (1806 – 1866) benannt, der ab 1845 als Abgeordneter der adeligen Grundbesitzer mit eigener Gerichtsbarkeit der bayrischen Abgeordnetenkammer angehört hatte und 1848 vorübergehend Minister gewesen war.

Archäologische Staatssammlung

Der Physiologe und Anthropologe Johannes Ranke (1836 – 1916), ein Neffe des Historikers Leopold von Ranke, schenkte dem Staat Bayern 1885 seine Kollektion prähistorischer Objekte. Das gilt als Gründung der Prähistorischen Staatssammlung in München.

1976 bezog die Einrichtung, die Museum und Sammlung zugleich ist, den von den Architekten Helmut von Werz (1912 – 1990), Johann-Christoph Ottow (1922 – 2012), Erhard Bachmann (*1939) und Michel Marx (*1939) entworfenen Neubau in der Lerchenfeldstraße. Dabei handelt es sich um ein mit Cortenstahl verkleidetes Bauwerk aus Stahlbeton. 2016 bis 2024 wurde das Gebäude der Archäologischen Staatssammlung – so die Bezeichnung seit 2000 – nach einem Konzept von Nieto Sobejano Arquitectos saniert. Ausgestellt sind Kunst- und Alltagsobjekte, Grabbeigaben und Schatzfunde.

Album über die Archäologische Staatssammlung (privat)

Liebherrstraße

Die Liebherrstraße wurde 1899 nach Joseph Liebherr (1767 – 1840) benannt. Der war 1801 aus Immenstadt nach München gekommen und hatte hier von 1802 bis 1812 mit Georg Friedrich von Reichenbach zusammen eine feinmechanische Werkstätte betrieben. 1827 war Joseph Liebherr an der Polytechnischen Schule (heute: Technische Universität) Professor für Mechanik geworden.

Liebherrstraße 4 – 10

Der Architekt Adolf Wentzel baute 1903 das Gebäude in der Liebherrstraße 10. Das Nachbarhaus (Hausnummer 8) gestaltete er im Jahr darauf für den Bauunternehmer August Spies – ebenfalls im Stil der deutschen Renaissance. Es blieb weitgehend original erhalten. 1905/06 errichtete der Architekt Konrad Böhm das Haus Liebherrstraße 4 und modifizierte dabei einen Entwurf von Adolf Wentzel.

Liebherrstraße 4 / 8 (Fotos: April 2023)

Liebherrstraße 10 (Fotos: 2023/24)

Liebherrstraße 13

Hans Grässel* (1860 – 1939) gestaltete 1903 bis 1906 die Kerschensteiner-Gewerbeschule (Liebherrstraße 13) im Lehel. Eine Inschrift lautet: »Zur Förderung des Handwerkes erbaut in den Jahren 1904 und 1905 durch die Stadtgemeinde München. Erweitert 1927/1928.« Ein Holzerker im Fachwerkstil lockert die Neurenaissance-Fassade auf. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg rekonstruierte man das Gebäude vereinfacht, und inzwischen wird es von der Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau München genutzt.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Liebherrstraße 20

Der Architekt Heinrich Volbehr baute 1903 das Haus in der Liebherrstraße 20 für den Feilenhauer Franz Xaver Girisch im Stil der deutschen Renaissance.

Liebigstraße

Die Liebigstraße im Lehel erinnert seit 1877 an Justus von Liebig (1803 ‒ 1873). König Maximilian II. von Bayern persönlich hatte den in Gießen berühmt gewordenen Chemiker nach München eingeladen. 1852 nahm Justus von Liebig die Berufung zum Professor der Ludwig-Maximilians-Universität an, und in der Nähe des Hauptbahnhofs richtete man ihm eine Wohnung mit Labor ein.

Am Eckhaus Liebigstraße 1 fällt der Erker im Stil der Neurenaissance auf. ‒ Adolf Ziebland und Josef Kollmus bauten 1891/92 das neubarocke Wohngebäude Liebigstraße 12a.

Liebigstraße 1 / 12a (Fotos: 2023/24)

Ludwigsbrücke

Wo wir heute die Isar auf der Ludwigsbrücke überqueren, befand sich 1158 die Furt oder Brücke, mit der Herzog Heinrich der Löwe die Zolleinnahmen aus dem Salzhandel von Föhring in sein Hoheitsgebiet verlagerte – und auf diese Weise München gründete. Eine Isarbrücke an dieser Stelle ist erst 1180 gesichert (Regensburger Schied).

Um 1725 wurde ein Teil der bestehenden Holzbrücke durch einen Neubau nach Plänen des Stadtmaurermeister Johann Mayr ersetzt, mit Pfeilern aus Stein und einem hölzernen Überbau; zweigeteilt, weil sich inzwischen eine Kiesinsel gebildet hatte, die Kohleninsel (heute: Museumsinsel), die den Fluss in die Kleine und Große Isar aufspaltete.

Als sich die österreichischen Besatzungstruppen im Oktober 1744 zurückzogen, brannten sie die innere Isarbrücke nieder. Die daraufhin gebaute Notbrücke musste bereits 1751 durch ein neues Provisorium ersetzt werden.

Eine steinerne Brücke entstand 1750 bis 1772 sukzessive nach Plänen des Stadtoberbaumeister Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) und bis zu dessen Tod 1764 auch unter seiner Leitung.

Wer die Isar in München überqueren wollte, konnte dies nur an dieser Stelle tun, bis 1804 die hölzerne Bogenhauser Brücke gebaut wurde (heute: → Max-Joseph-Brücke).

Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.

Seit 1879 trägt die Brücke den Namen des Königs Ludwig I. Dabei wird zwischen einer inneren (über der Großen Isar) und einer äußeren Ludwigsbrücke (über der Kleinen Isar) unterschieden.

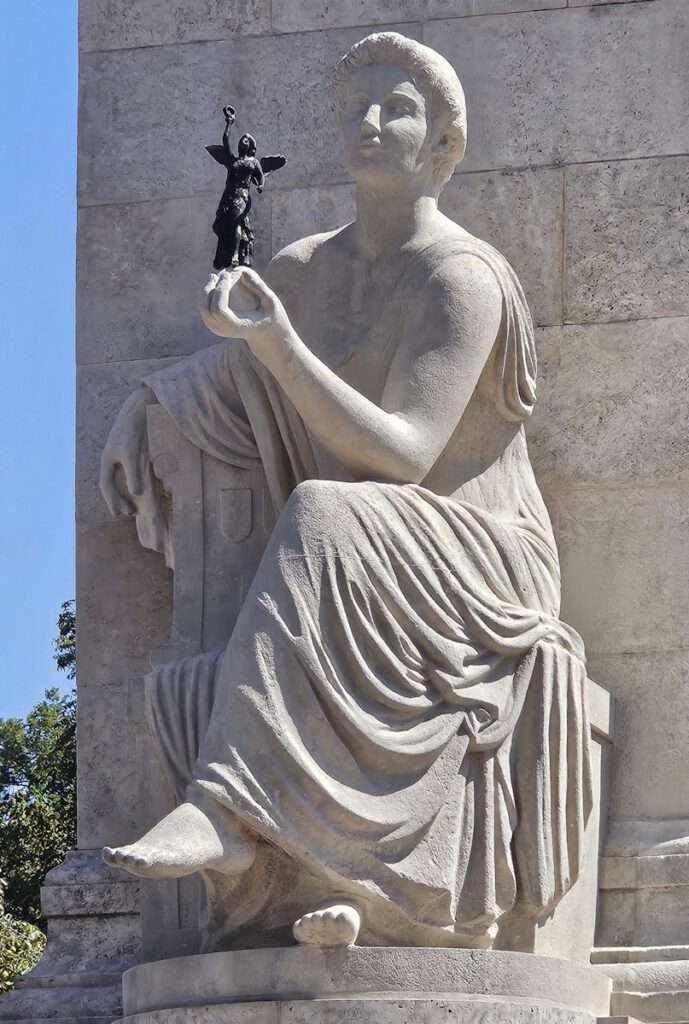

Carl Hocheder* (1854 – 1917) gestaltete 1890 bis 1892 eine Verbreiterung des äußeren und einen Neubau des inneren Brückenteils. 1894/95 schufen die Bildhauer Hugo Kaufmann (1868 – 1919) und Syrius Eberle** (1844 – 1903) die Allegorien »Die Kunst«, »Industrie« und »Flößer«. Die Allegorie »Fischerei« von Hermann Hahn** (1868 – 1945) wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder hergestellt. Anstelle der ebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstörten Statue von Hugo Kaufmann – »Die Kunst« – schuf Elmar Dietz** (1902 – 1996) eine Nachbildung, die sich seit 1979 an der Ecke zur Steinsdorfstraße befindet. Ungewöhnlich ist, dass die Steinfigur eine Bronze-Statue (Nike) in der Hand hält.

Der größte Teil der Ludwigsbrücke gehört zum Stadtbezirk Au–Haidhausen, aber im Nordwesten ragt sie ins Lehel hinein, und die Allegorien »Industrie« und »Flößer« befinden sich in der Isarvorstadt.

*) Mehr zu Carl Hocheder und Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Elmar Dietz, Hermann Hahn und Syrius Eberle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Luitpoldbrücke

Der Architekt Friedrich von Thiersch* konzipierte eine stählerne Isarbrücke als Abschnitt der Prinzregentenstraße. Max von Siebert, der Leiter der Königlichen Obersten Baubehörde arbeitete die Pläne nach Berechnungen von Heinrich Gerber aus, und 1891 wurde die erste Bogenbrücke aus Stahl in München gebaut.

Beim Isar-Hochwasser im September 1899 stürzte sie ebenso ein wie die Max-Joseph-Brücke. Der bayerische Prinzregent Luitpold übernahm die Finanzierung eines Neubaus, der 1900/01 nach Entwürfen von Theodor Fischer* erfolgte. Als Baumaterial verwendete man Muschelkalksteine aus Steinbrüchen südlich von Würzburg.

Die Ausschmückung mit Figuren auf den vier Widerlagern der Luitpoldbrücke (auch: Prinzregentenbrücke) dauerte noch bis 1903: Ein Jäger von Hermann Hahn** (1954 von Joseph Wackerle** restauriert) symbolisiert Altbayern, Schwaben wird von einer weiblichen Figur personifiziert, die Erwin Kurz** gestaltete, eine Frauenfigur mit Weintrauben von August Drumm** steht für die damals zu Bayern gehörende Pfalz, und ein Fischer von Balthasar Schmitt repräsentiert Franken.

*) Mehr zu Theodor Fischer und Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

**) Mehr zu August Drumm, Hermann Hahn, Erwin Kurz und Joseph Wackerle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Mannhardtstraße

Die Mannhardtstraße im Lehel wurde 1899 nach dem Uhrmacher und Erfinder Johann Mannhardt (1798 – 1878) benannt, der 1833 die Turmuhr für die damalige (1938 abgebrochene) Matthäuskirche angefertigt hatte.

Das Bauunternehmen Heilmann und Littmann errichtete 1901 das Doppelhaus Mannhardtstraße 10 / Adelgundenstraße 3 im Stil der Deutschen Renaissance.

Mariannenplatz

Der Mariannenplatz im Lehel wurde 1878 – noch vor dem Bau der Lukaskirche – nach Maria Anna von Sachsen (1728 – 1797) benannt, der Ehefrau des Kurfürsten Maximilian III. Joseph (1727 – 1777).

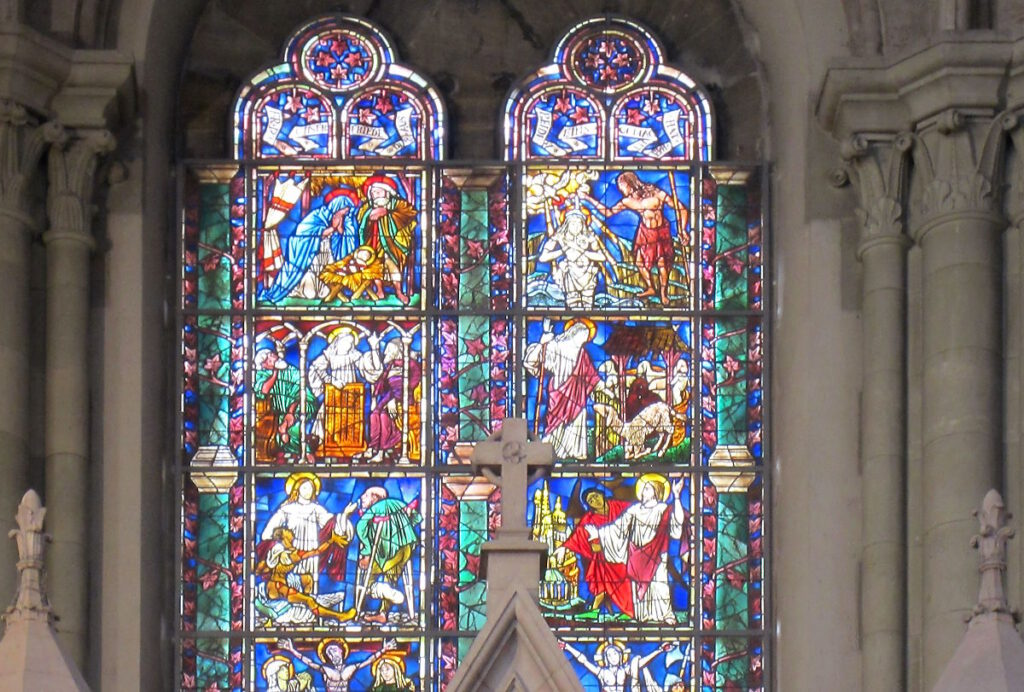

Als die lutherischen Pfarrkirchen St. Matthäus und St. Markus in München nicht mehr ausreichten, wurde 1893 bis 1896 der »protestantische Dom« St. Lukas nach Plänen von Albert Schmidt (1841 – 1913) errichtet und 1900 zur Pfarrkirche erhoben. Der Architekt orientierte sich bei der Außengestaltung an der Romanik, im Inneren dagegen an der rheinischen Frühgotik, und bei der Kuppel des Zentralbaus an der Renaissance (Historismus). Im Zweiten Weltkrieg wurden zwar die Farbglasfenster aus den Werkstätten der Mayer’schen Hofkunstschule zerstört, aber das Bauwerk blieb erhalten. Seit 1998 ein Stein aus der südlichen Fensterrosette herausbrach, ist eine Sanierung der Lukaskirche erforderlich. Damit wurde 2024 begonnen.

Im Rahmen des Isarinselfests vom 5. bis 7. September 2025 wollte M-net mit 150 Drohnen 13 Minuten lang Münchner Motive in den Himmel malen. Das Wetter am 6. September war ideal, und zwischen Ludwigsbrücke und Maximiliansbrücke drängten sich die Menschen schon um 20 Uhr wie auf der Wiesn. Viele Tausende warteten auf das für 21.10 Uhr angekündigte Spektakel. Aber spätestens um 21.40 Uhr war klar, dass die Drohnen-Show nicht stattfinden würde. Tatsächlich musste sie abgesagt werden, weil das GPS-Signal 20 Minuten vor dem Start instabil geworden war.

Maximilianstraße

Die Maximilianstraße ‒ eine der Prachtstraßen Münchens aus dem 19. Jahrhundert ‒ wurde ab 1852 für König Maximilian II. angelegt. Dabei war der Architekt Friedrich Bürklein* für die Bebauung verantwortlich, der Ingenieur Arnold von Zenetti* leitete den Straßenbau, und dem Hofgärtner Carl von Effner* oblag die Bepflanzung. Stilistisch wird die Straße zwischen dem Max-Joseph-Platz und dem Maximilianeum dem Maximilianstil zugeordnet, den Friedrich Bürklein 1853 beim Entwurf der → »Frauengebäranstalt« in der Sonnenstraße entwickelte (heute: Eventlocation »Isarpost«).

Bemerkenswert ist, dass dabei auch wieder Grünanlagen entstanden, während König Ludwig I. bei der Stadtplanung ausschließlich an Gebäude, Straßen und unbegrünte Plätze gedacht hatte.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein, Carl von Effner und Arnold von Zenetti im Album über Architekten

Maximiliansforum

1968/69 baute man an der Kreuzung Maximilianstraße / Altstadtring (Karl-Scharnagl- bzw.Thomas-Wimmer-Ring) eine Fußgänger-Unterführung. Nach einer Änderung der Verkehrsplanung blieb ein unterirdischer Raum übrig, in dem von 1973 bis 1995 die → Städtische Galerie im Lenbachhaus Ausstellungen – zum Beispiel von Joseph Beuys – zeigte. Inzwischen wurden die abgeschalteten Rolltreppen begrünt, und den Ausstellungsraum baute man nach Plänen des Architekten Peter Haimerl 2000 zum »Maximiliansforum« um.

Beispielsweise war dort im November 2023 eine Installation zu sehen, bei der Stefanie Zoches Bausteine aus Wüstensand mit von Nathalie Grenzhaeuser auf der meeresbiologischen Forschungsstation White Sea Biological Station Kartesh in Karelien gefilmten Videos kombiniert wurden.

Maximiliansforum (offizielle Website)

Regierung von Oberbayern

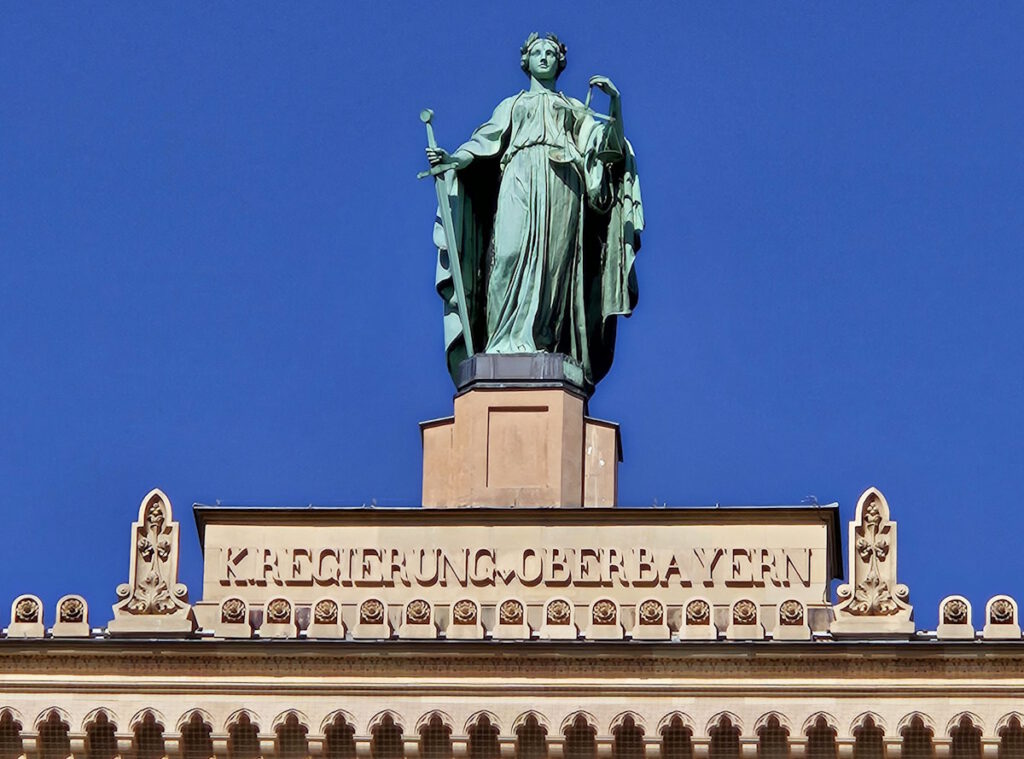

Friedrich Bürklein* (1813 – 1872) errichtete 1856 bis 1864 ein neues Gebäude für die Königliche Regierung von Oberbayern mit einer 170 Meter langen, mit Terrakotta verkleideten Schaufront in der von ihm ebenfalls für König Maximilian II. 1851 bis 1853 angelegten Straße, die er 1857 bis 1874 mit dem Maximilianeum abschloss. Dabei entwickelte Friedrich Bürklein den »Maximilianstil«, einen an der Neugotik orientierten historisierenden Stil. Bei Bombenangriffen wurde das Regierungsgebäude bis auf die Fassade zerstört. Der Wiederaufbau konnte 1953 abgeschlossen werden.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein im Album über Architekten

Der Bildhauer Johann von Halbig* (1814 – 1882) schuf 1864 die drei weiblichen Statuen auf dem Dach des Gebäudes in der Maximilianstraße. Sie sollen die Tugenden des Königs Maximilian II. Joseph darstellen: Fides, Justitia und Sapientia.

*) Mehr über Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Johann von Halbig gestaltete 1856 im Auftrag des Königs Maximilian II. von Bayern auch das Denkmal für den General und Militärreformer Erasmus Graf von Deroy (1743 – 1812) und 1868 das Denkmal für den Optiker und Instrumentenbauer Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826). Das Denkmal für den Philosophen Friedrich von Schelling (1775 – 1854) schuf Friedrich Brugger (1815 – 1870) 1861, und Kaspar von Zumbusch (1830 – 1915) formte 1866 das Denkmal für Benjamin Thompson, den Grafen von Rumford (1753 – 1814). Die vier Denkmäler stehen an der Maximilianstraße, zwei davon vor der Regierung von Oberbayern, die anderen beiden vor dem → Museum Fünf Kontinente.

Mehr darüber im Album über Denkmäler

Museum Fünf Kontinente

Das Museum Fünf Kontinente geht auf die 1862 angelegte Königlich Ethnographische Sammlung zurück, die als erstes ethnologisches Museum in Deutschland gilt. Die Gründung angeregt hatte der Würzburger Arzt und Naturforscher Philipp von Siebold 1835 in einem Brief an König Ludwig I. von Bayern. Die Ausstellung, deren Grundstock Sammlungen des Hauses Wittelsbach bildeten, entstand zunächst im Galerie-Gebäude in den Hofgartenarkaden. 1925/26 wurde sie in das heutige Gebäude in der Maximilianstraße verlegt, das Eduard Riedel 1859 bis 1865 im Auftrag König Maximilians II. für das Bayerische Nationalmuseum errichtet hatte, das jedoch 1900 in die Prinzregentenstraße umgezogen war. Seit 2014 nennt sich die Einrichtung nicht mehr Museum für Völkerkunde, sondern Museum Fünf Kontinente. Die Sammlung umfasst neben einer Fachbibliothek Kunstwerke, Alltags- und Ritualgegenstände außereuropäischer Kulturen.

Album übers Museum Fünf Kontinente

Galerie der Künstler*innen

Die »Königlich Privilegierte Künstlergenossenschaft« in München wurde 1858 gegründet. Prinzregent Luitpold sorgte dafür, dass die Genossenschaft zur Jahrhundertwende Ausstellungsräume im damaligen Gebäude des Bayerischen Nationalmuseums bekam – in dem sich inzwischen das → Museum Fünf Kontinente eingerichtet hat.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler München und Oberbayern die Galerie in der Maximilianstraße. Und 1981 gab sich die Einrichtung den Namen »Galerie der Künstler« (inzwischen »Galerie der Künstler*innen«). Ziel ist es, zwischen der Öffentlichkeit und bayrischen, überregionalen und internationalen Kunstschaffenden zu vermitteln.

Album über die Galerie der Künstler*innen (privat)

Maxmonument

König Maximilian II. von Bayern starb am 10. März 1864. Im Jahr darauf gewann der Bildhauer Kaspar von Zumbusch (1830 – 1915) den Wettbewerb für ein Denkmal, das in der ab 1852 im Auftrag des bayrischen Monarchen von dem Architekten Friedrich Bürklein* angelegten und nach Maximilian benannten Prachtstraße errichtet werden sollte. Ferdinand von Miller übernahm den Bronzeguss. Enthüllt wurde das Maxmonument am 12. Oktober 1875 auf einem Sockel aus Meißner Granit. Die vier unter der Statue des Monarchen sitzenden Figuren symbolisieren Herrschertugenden: Friedensliebe, Gerechtigkeit, Stärke und Weisheit.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein im Album über Architekten

Maxmonument (Fotos: 2018 / 2023-25)

»Stürzende (Ende einer Epoche)«

Der Bildhauer Alexander Fischer* (1903 – 1981), der auch die → Löwin in der Seitzstraße, den → Christophorus am Scheidplatz und das → »Wilde Pferd« gegenüber dem → Lenbachhaus schuf, gestaltete die Bronzefigur einer stürzenden Reiterin, die 1973 in der Maximilianstraße aufgestellt wurde: »Stürzende (Ende einer Epoche)«.

*) Mehr über Alexander Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Maximiliansbrücke

Zwischen dem Maxmonument und dem Maximilianeum überquert die Maximilianstraße die Isar auf der 1857 bis 1863 nach Plänen von Arnold von Zenetti* errichteten und 1903 bis 1905 nach einem Entwurf des Architekten Friedrich von Thiersch* verbreiterten Maximiliansbrücke. Die Innere Maximiliansbrücke, die das Westufer der Großen Isar mit der Praterinsel verbindet, ist 42 Meter lang. Die drei Bögen aus Ziegelmauerwerk wurden mit Betonbögen verbreitert und mit Muschelkalkstein verkleidet. Die Äußere Maximiliansbrücke von der Praterinsel über die Kleine Isar und den Auer Mühlbach ist 96 Meter lang. Die beiden Bögen bestehen aus Muschelkalkstein-Quadern.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch und Arnold von Zenetti im Album über Architekten

Zum Andenken an Alois von Erhardt (1831 – 1888), der von 1870 bis 1887 als Erster Bürgermeister von München amtiert hatte, wurde 1893 eine Brunnenanlage auf der Maximiliansbrücke errichtet. Den Brunnen gestaltete Carl Hocheder*, und Carl Fischer* schuf die Büste.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten und über Carl Fischer im Album über Brunnen

Bürgermeister-Erhardt-Brunnen (Fotos: Mai 2025)

Die Figur der Pallas Athene auf der Maximiliansbrücke vor dem Maximilianeum wurde 1906 vom Bildhauer Franz Drexler* (1857 – 1933) aus Muschelkalk gestaltet.

*) Mehr über Franz Drexler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Oettingenstraße

Die Oettingenstraße im Lehel erhielt ihren Namen 1897 nach dem bayrischen Politiker, Innenminister (1832 ‒ 1837) und Ehrenbürger Ludwig Kraft Ernst Fürst von Oettingen-Wallerstein (1791 ‒ 1870).

Neubarock

Die Architektin Rosa Barbist gestaltete 1897 das neubarocke Doppelerkerhaus in der Oettingenstraße 4. Von ihr wissen wir nur, dass sie in dem von Alois Barbist (1852 – 1905) geführten Bautechnischen Büro »Rosa Barbist« beschäftigt war.

Denkmal für Johann Georg von Soldner

Der Mathematiker, Physiker, Geodät und Astronom Johann Georg Soldner (1776 – 1833) wurde 1815 von König Ludwig I. zum Hofastronom ernannt und baute 1816 bis 1819 eine neue Sternwarte in Bogenhausen. 1825 wurde ihm für seine Beiträge zu den theoretischen Grundlagen der Landesvermessung (»Soldner-Koordinatensystem«) der persönliche Adelstitel verliehen. Er war es übrigens auch, der den nördlichen Turm der Frauenkirche als Nullpunkt für Entfernungsangaben von München wählte.

1962 enthüllte man an der Ecke Liebig- / Oettingenstraße im Lehel – vor dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung – ein Denkmal für Johann Georg von Soldner mit der Inschrift »Caelum dimensuravi / Tellusove Bavariae / Die Gestirne habe ich vermessen / Und Das Land Bayern / Joh. Georg v. Soldner / 1776 – 1833«. (Auf der anderen Seite des Gebäudes, in der Alexandrastraße, steht ein → Denkmal für Philipp Apian.)

Praterinsel

»Easy Lion 2024«

Street Art: Lion Fleischmann machte 2024 ein Trafohäuschen auf der Praterinsel bunt.

Alben über Urban Art in München

Alpines Museum

Das nach Plänen von Friedrich Löwel gebaute, 1888 auf der Feuerwerksinsel eingerichtete Café »Isarlust«, ein Schlösschen im Neurokokostil, bot die Stadt München Anfang des 20. Jahrhunderts dem Alpenverein für die Gründung eines Museums an. Nach Umbauten durch Robert Rehlen wurde das Alpine Museum im Dezember 1911 eröffnet.

Der Alpenverein ließ das durch Bomben zerstörte Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg zwar von dem Architekten Wolfgang Rothenbücher vereinfacht und in einem neoklassizistischen Stil wiederherstellen, nutzte es jedoch nur für Büros der Verwaltung – bis die Stadt München deshalb mit der Rückforderung drohte. Daraufhin wurde das Alpine Museum 1996 neu eröffnet. Und von 2021 bis 2024 fand ein umfassender Umbau statt.

Nepomuk

Zwischen der 1966 gebauten Praterwehr- und der hundert Jahre älteren Maximiliansbrücke steht eine den hl. Nepomuk darstellende Steinfigur. Auf dem Sockel steht: »Gewidmet von den bürgerl. Floßmeistern Xaver Heiß Johann Heiß Jos. Thadeus Heiß 1857«.

Prinzregentenstraße

Wie der Prinzregentenplatz wurde die Prinzregentenstraße nach Luitpold von Bayern (1821 – 1912) benannt, der das Königreich von 1886 bis zu seinem Tod regiert hatte, zuerst für seinen Neffen König Ludwig II., dann für dessen Bruder Otto I. Die Prinzregentenstraße beginnt vor dem → Prinz-Carl-Palais am Altstadtring und endet in Steinhausen. Bis zur Isar verläuft sie im Lehel, und vom → Friedensengel an trennt sie Haidhausen und Bogenhausen.

Haus der Kunst

Nachdem der Glaspalast im → Alten Botanischen Garten 1931 niedergebrannt war, sollte ein neues von Adolf Abel gestaltetes Ausstellungshaus gebaut werden. Aber Hitler, der am 30. Januar 1933 die Reichsregierung übernahm, verwarf die Pläne und beauftragte Paul Ludwig Troost, der einen 175 Meter langen neoklassizistischen Monumentalbau mit Freitreppe, Portikus und Kolonnade auf der Schauseite entwarf. 1933 bis 1937 wurde das »Haus der Deutschen Kunst« errichtet. Am Tag nach der Eröffnung der ersten »Großen Deutschen Kunstausstellung« im »Tempel der deutschen Kunst« eröffneten die Nationalsozialisten im Galeriegebäude am → Hofgarten die Ausstellung »Entartete Kunst«.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das »Haus der Kunst« durch Ausstellungen im »Dritten Reich« verfemter Künstler gewissermaßen dekontaminiert. Das Haus der Kunst in der Prinzregentenstraße 1 besitzt keine eigene Sammlung, sondern ist ein reines Ausstellungshaus.

Album über Ausstellungen im Haus der Kunst (privat)

Galerie Bezirk Oberbayern

Vor der Verwaltung des Bezirks Oberbayern an der Ecke Seitz- / Prinzregentenstraße 14 steht seit 1971 eine 2,60 Meter hohe Christophorus-Figur aus Bronze. Die gestaltete der Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987) 1970 im Auftrag der D.A.S. Versicherung, die damals dort ihren Sitz hatte. (2015 ging sie in der Ergo Versicherung auf.)

*) Mehr über Josef Henselmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die Galerie Bezirk Oberbayern in der Prinzregentenstraße 14 fördert im Bezirk lebende Kunstschaffende durch Ausstellungen. Sie können hier unabhängig von Behinderung, Alter, Bildungshintergrund und sozialer Herkunft aktiv an Kunst, Kultur und Bildung teilhaben.

Album über Ausstellungen in der Galerie Bezirk Oberbayern (privat)

Wirtschaftsministerium, Pinienzapfenbrunnen

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie residiert in einem Gebäude in der Prinzregentenstraße, das 1937/38 nach Plänen des Architekten German Bestelmeyer* (1874 – 1942) für das Luftgaukommando Süd im monumentalisierenden Repräsentationsstil gebaut wurde. Davon zeugen die beiden Luftwaffenadler über dem Haupteingang.

*) Mehr zu German Bestelmeyer im Album über Architekten

Vor dem Gebäude steht ein Brunnenhaus mit einem 1937/38 geschaffenen Pinienzapfen-Brunnen. Der eineinhalb Meter hohe Zapfen (Zirbelnuss) wurde von Hermann Kaspar (1904 ‒ 1986) gestaltet; die vier Tritonen bzw. Najaden darunter stammen von Joseph Wackerle* (1880 – 1959).

*) Mehr über Joseph Wackerle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bayerisches Nationalmuseum

König Maximilian II. initiierte nach einer Englandreise im Jahr 1851 die Gründung eines volkskundlichen Museums in München und beauftragte den Archivdirektor Karl Maria von Aretin mit der Planung. 1867 wurde das »Bayerische Nationalmuseum« in der Maximilianstraße eröffnet. (Dort befindet sich inzwischen das Museum Fünf Kontinente.) Weil das Gebäude für die wachsenden Sammlungen bald zu klein war, wurde 1894 bis 1900 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* ein Neubau in der Prinzregentenstraße 3 errichtet. Der Stil ist eine Mischung aus deutscher Renaissance, deutschem Barock und Rokoko.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Der Bildhauer Adolf von Hildebrand* (1847 ‒ 1921) und sein Schüler Theodor Georgii* (1883 ‒ 1963) gestalteten 1901 bis 1913 das neubarocke Reiterdenkmal für Prinzregent Luitpold. Die Bronzefigur auf einem Steinsockel wurde 1913 vor dem Hauptportal des Bayerischen Nationalmuseums enthüllt, aber von den Nationalsozialisten in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre ab- und vor dem Ostflügel wieder aufgebaut.

*) Mehr über Adolf von Hildebrand und Theodor Georgii im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bayerisches Nationalmuseum: Hauptportal (Fotos: 2023)

Der Bildhauer Josef Rauch (1867 – 1921) schuf 1900 den Nischenbrunnen an der westlichen Ecke des Bayerischen Nationalmuseums (Ecke Prinzregenten- / Lerchenfeldstraße).

Im Hof des Bayerischen Nationalmuseums gibt es einen Brunnen, dessen Bronzefigur von dem Bildhauer Hubert Netzer* (1865 – 1939) 1896 für die internationale Kunstausstellung im Glaspalast modelliert wurde. Dargestellt ist Narziss, der Sohn der Leiriope und des Flussgottes Kephissos. – Zwei Bronzefiguren des Bildhauers Wilhelm Uhlig* (1930 – 2022) mit dem Titel »Verkündigung« (2000) stehen ebenfalls im Hof des Bayerischen Nationalmuseums.

*) Mehr über Hubert Netzer im Album über Brunnen und über Wilhelm Uhlig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album übers Bayerische Nationalmuseum

Sammlung Schack

In dem bis 2009 als »Schack-Galerie« bekannten Kunstmuseum sind Werke bekannter Maler des 19. Jahrhunderts zu sehen. Die Sammlung wurde ursprünglich von dem Dichter, Kunst- und Literaturhistoriker Adolf Friedrich Graf von Schack (1815 – 1894) angelegt, der 1856 einer Einladung des Königs Maximilian II. gefolgt und nach München übergesiedelt war. Die Ausstellung entstand in der Brienner Straße (Alte Schackvilla).

Kaiser Wilhelm II., dem der Gründer die Sammlung Schack vermacht hatte, ließ 1907 bis 1909 in der Prinzregentenstraße zusammen mit der Preußischen Gesandtschaft eine Galerie nach Vorentwürfen des Bildhauers Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921) und Plänen des Architekten Max Littmann* (1862 – 1931) errichten. In das Gebäude im historisierenden Stil zog die Sammlung Schack 1909, und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sie dort als erstes der Münchner Kunstmuseen 1950 wiedereröffnet werden.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Kunst im öffentlichen Raum und zu Max Littmann im Album über Architekten

Carl Rottmann (1797 – 1850): Griechische Küste bei Sturm, um 1849/50

Eugen Napoleon Neureuther (1775 – 1830): Die Blüte der Kunst in München, 1861

Leukothea erscheint Odysseus im Sturm, 1863

Odysseus nimmt Abschied von Kalypso, 1864

Moritz von Schwind (1804 – 1871): Eine Symphonie, 1852

Sammlung Schack (offizielle Website der Pinakotheken)

Nixenbrunnen

1957 gestaltete Franz Mikorey (1907 – 1986) den Nixenbrunnen, der an der Ecke Widenmayer- / Prinzregentenstraße zu finden ist.

Franz Mikorey: Nixenbrunnen (Fotos: Juli 2025)

Reitmorstraße

Die damalige Mühlenstraße im Lehel wurde 1898 nach der Familie Reitmor umbenannt, die im 16. Jahrhundert in München gelebt hatte.

Der Architekt Josef Wölker plante das 1899/1900 errichtete neubarocke Mietshaus in der Reitmorstraße 2a.

Reitmorstraße 2a (Fotos: März 2025)

Robert-Koch-Straße

Im 19. Jahrhundert erinnerte die Kochstraße an einen Koch namens Joseph Obermaier, der hier gewohnt hatte, aber 1931 widmete man die Straße dem Mediziner Robert Koch (1843 – 1910) und fügte den Vornamen hinzu.

Die Wohnhäuser in der Robert-Koch-Straße 20 und 22 im barockisierenden Jugendstil wurden 1905 nach Plänen von Georg Hagn gebaut.

Robert-Koch-Straße 20 / 22 (Fotos: März 2025)

Seeaustraße

Die Seeaustraße im Lehel wurde nach Johann Friedrich von Seeau (1659 – 1729) benannt, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Kameralkommissär das Finanz- und Steuerwesen in der Kaiserlichen Administration in Bayern geleitet hatte.

Luitpold-Gymnasium

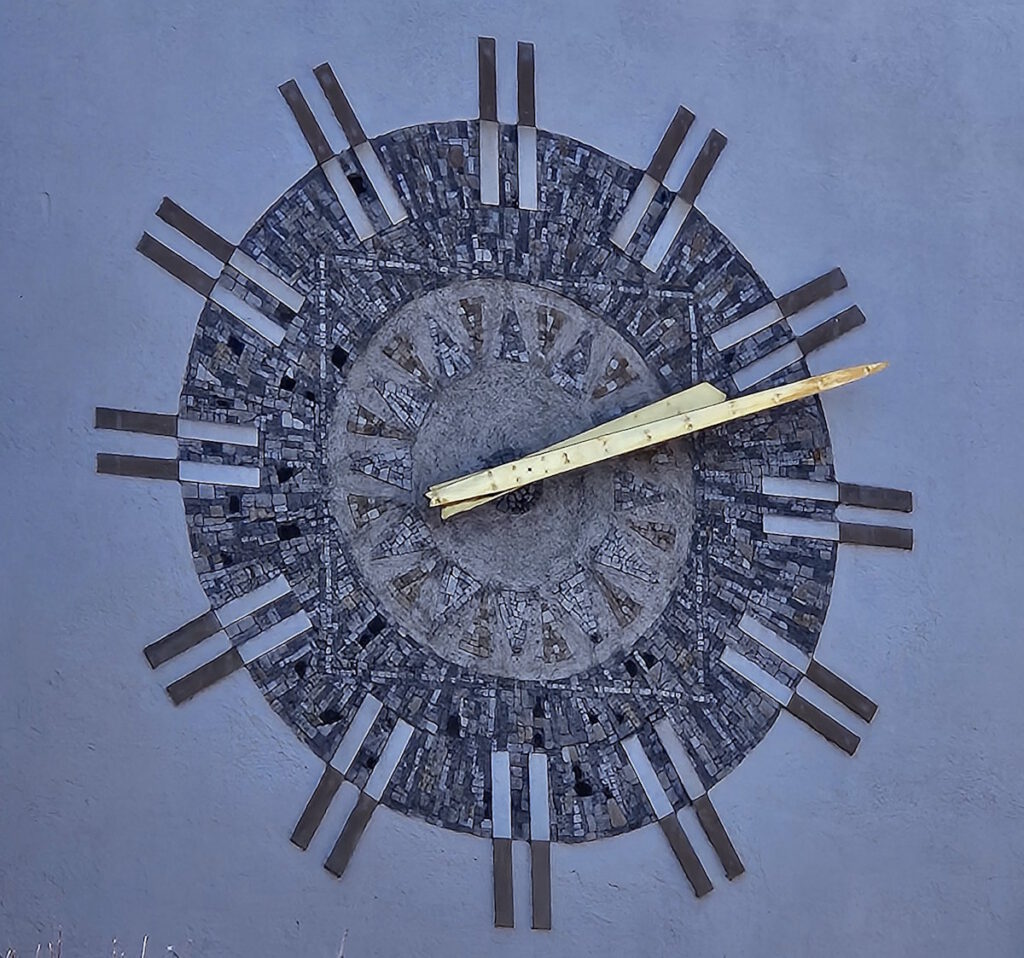

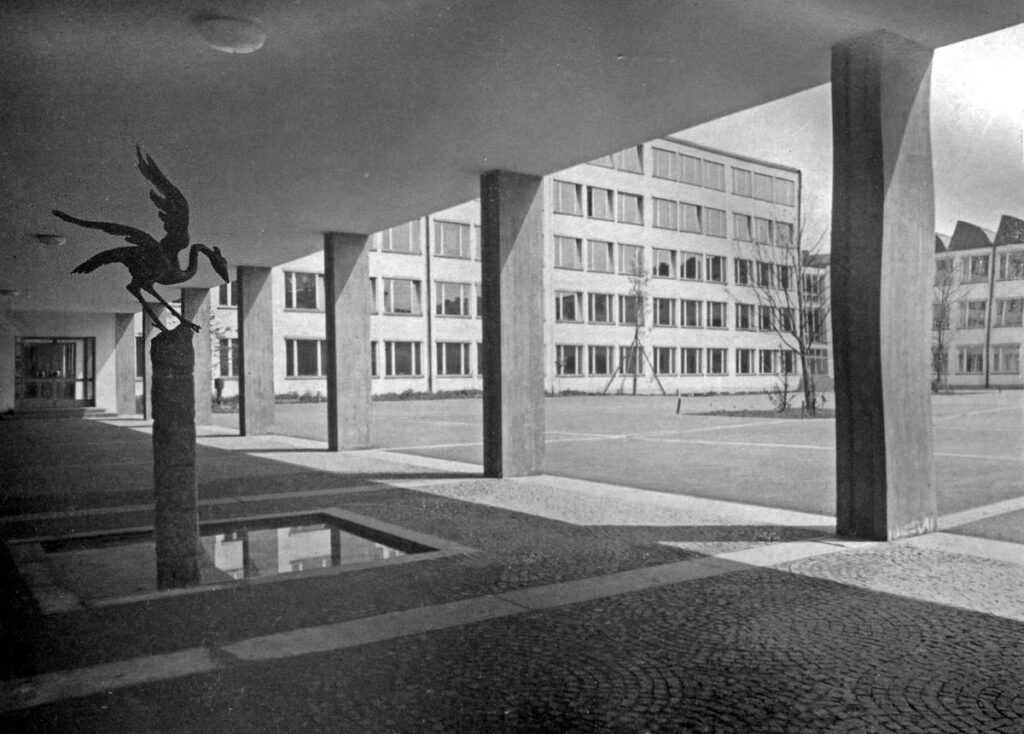

Prinzregent Luitpold von Bayern gründete 1891 die mehr naturwissenschaftlich als humanistisch ausgerichtete »Königliche Luitpold-Kreisrealschule« in der Alexandrastraße im Lehel. Nachdem das Schulhaus bei einem Luftangriff in der Nacht vom 24./25. April 1944 zerstört worden war, führte man den Unterricht notdürftig in der Gisela-Oberrealschule, in einem KLV-Lager (Kinderlandverschickung) bzw. in einem Bauernhaus fort. Ab Ende 1945 hospitierte die Luitpold-Oberrealschule im Wilhelmsgymnasium in der Thierschstraße, bis das neue, von Karl Kergl (1897 – 1956) entworfene Schulgebäude in der Seeaustraße am 1. September 1958 nach zwei Jahren Bauzeit bezogen werden konnte. Die offizielle Eröffnungsfeier fand am 6. Dezember 1958 statt. Oberstudiendirektor Michael Baumeister leitete die Schule bis 1971. 1965 erfolgte die Umbenennung der Oberrealschule in Luitpold-Gymnasium. Das war möglich, weil das 1887 gegründete Luitpold-Gymnasium seit 1965 Albert-Einstein-Gymnasium heißt. Bis 1983 wurden nur Jungen unterrichtet, dann führte man die Koedukation von Schülerinnen und Schülern ein.

Das Luitpold-Gynasium nimmt die gesamte Nordseite der Seeaustraße ein. Im Pausenhof steht ein von Peter Ferdinand Miller gestalteter Reiher, der ursprünglich zu einem Brunnen in der Pausenhalle gehörte.

Lichthof des Luitpold-Gymnasiums (Fotos: 2018)

Weil das Gebäude abgerissen und neu errichtet werden soll, ist geplant, dass das Luitpold-Gymnasium in den Sommerferien 2025 für voraussichtlich vier oder fünf Jahre ins frei gewordene Gebäude des → Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in Bogenhausen umzieht.

Seitzstraße

Die Seitzstraße im Lehel erinnert seit 1888 an den Künstler, Hochschullehrer, Kostümbildner und Theaterdirektor Franz von Seitz (1817 – 1883).

Alexander Fischer: Löwin

Der Bildhauer Alexander Fischer* (1903 ‒ 1981) gestaltete 1962 die Bronze-Löwin, die gegenüber der Bezirksregierung Oberbayern an der Einmündung der Seitz- in die Prinzregentenstraße zu sehen ist.

*) Mehr zu Alexander Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St.-Anna-Platz und St.-Anna-Straße

St.-Anna-Straße 10

Das Gebäude Sankt-Anna-Straße 10 wurde um 1900 von Georg Müller und Josef Kollmus im Stil der Neurenaissance für den königlich-bayerischen Hoflieferanten Brutscher errichtet, der dort ein Delikatessen-Geschäft eröffnete und den unter dem Bauwerk fließenden Eisbach zum Frischhalten von Fischen und Schalentieren nutzte. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Gebäude wurde um 1980 saniert und zum Hotel Opéra umgestaltet. Eine Besonderheit ist die Sgraffito-Fassade.

St.-Anna-Platz

Nach einem Fassadenentwurf Gabriel von Seidls* (1848 – 1913) errichtete der Architekt Ludwig Marckert (1850 – 1904) 1887 im Auftrag des Baumeisters Ferdinand Schratz das spätbarocke Mietshaus am St.-Anna-Platz 2 im Lehel. 1889 bis 1900 wohnte Lion Feuchtwanger (1884 – 1958) mit seinem Bruder und den Eltern darin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das beschädigte Gebäude zunächst nur vereinfacht restauriert, aber 2008 erfolgte eine gründliche Wiederherstellung der Fassade.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Klosterkirche St. Anna im Lehel

Für ein 1725 gegründetes Hieronymiten-Kloster errichtete der Architekt Johann Michael Fischer* 1727 bis 1733 eine Kirche, deren Ausgestaltung Johann Baptist Straub, Cosmas Damian Asam*, Egid Quirin Asam* und andere bis 1737 vornahmen. Von Cosmas Damian Asam stammen das Hochaltarbild und einige der (1972 von Karl Manninger restaurierten) Deckenfresken. Die Rokoko-Kanzel entstand in der Werkstatt des kurfürstlichen Hofbildhauers Johann Baptist Straub. 1974 wurde sie restauriert.

Nach der Aufhebung des Hieronymiten-Klosters im Lehel wurde das Konventgebäude 1808 vorübergehend zur Kaserne umfunktioniert. Die Klosterkirche erhob man zur Pfarrkirche. Seit 1827 leben Franziskaner im Kloster. Die bei einem Luftangriff am 29. April 1944 zerstörte Kirche wurde bis 1979 neu gebaut. Anstelle der 1852/53 von August Voigt geschaffenen neuromanischen Doppelturmfassade rekonstruierte Erwin Schleich* 1968 die ursprüngliche Rokokofassade.

*) Mehr zu den Asam-Brüdern, Johann Michael Fischer und Erwin Schleich im Album über Architekten

Franziskus als Friedensbote

Der Bildhauer Martin Mayer* (1931 – 2022) gestaltete 1978/79 eine Bronzestatue des hl. Franziskus von Assisi mit Friedenstauben, die vor dem damaligen Postscheckamt (heute: → Isarpost) in der Sonnenstraße enthüllt wurde. Inzwischen steht sie vor der Franziskaner-Klosterkirche St. Anna.

*) Mehr über Martin Mayer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St. Anna im Lehel

Als die Klosterkirche St. Anna im Lehel zu klein wurde, stiftete der Druckereibesitzer Franz Erlacher das Areal für einen Neubau, der 1887 bis 1892 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* (1848 – 1913) im neuromanischen Stil entstand. Der Bildhauer Anton Pruska* (1846 – 1930) gestaltete »Das Weltgericht«, ein Tympanon-Relief mit Skulpturen am westlichen Portal der Kirche.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten und zu Anton Pruska im Album über Brunnen

St. Anna: Westportal (Fotos: 2023/24)

Ferdinand von Miller d. J. (1842 – 1929) schuf 1910 die Reiterstatue Christi am Westwerk.

Gabriel von Seidl gestaltete die Chorapsis und den Hochaltar mit Ziborium. Das Apsisfresko zum Thema Dreifaltigkeit malte Rudolf von Seitz 1892.

St.-Anna-Brunnen

Zu Gabriel von Seidls* (1848 – 1913) Entwurf für den Bau der St.-Anna-Kirche gehörte ein Trogbrunnen mit vier Paradiesflüssen davor, der dann 1894 im Anschluss an die Kirche von Anton Pruska* und seiner Werkstatt errichtet wurde.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten und zu Anton Pruska im Album über Brunnen

Steinsdorfstraße

Die Steinsdorfstraße im Lehel wurde 1888 nach dem Juristen Kaspar von Steinsdorf (1797 – 1879) benannt, der von 1937 bis 1854 als Zweiter und anschließend bis 1870 als Erster Bürgermeister von München amtiert hatte.

Bebaut ist die am Inneren Isarkanal entlang verlaufende Straße nur auf der Westseite. Die Architekten Albin Lincke und Carl Vent errichteten 1893/94 das neubarocke Mietshaus in der Steinsdorfstraße 10. Im Sockel der Fassadenfigur am Gebäudeteil rechts hat der Bildhauer Anton Kaindl (1849 – 1922) seinen Namen eingraviert. Von ihm sind auch die Fassadenfiguren des neubarocken Wohnhauses in der → Thierschstraße 27.

Der Architekt Georg Meister errichtete 1891 bis 1894 die neubarocke symmetrische Baugruppe von drei Mietshäusern in der Steinsdorfstraße 12 bis 14.

Thierschplatz

Der Thierschplatz wurde 1886 – neun Jahre später als die Thierschstraße ‒ nach dem Philologen Friedrich Wilhelm von Thiersch (1784 ‒ 1860) benannt, der als »Praeceptor Bavariae« verehrt wurde. Die Häuser am Thierschplatz entstanden erst Ende des 19. Jahrhunderts.

Schnitterinbrunnen

Am Thierschplatz im Lehel steht der 1905 von dem Münchner Bildhauer Erwin Kurz* gestaltete Schnitterinbrunnen. Gestiftet wurde der Brunnen von Karl Waitzfelder, einem Mitinhaber des Münchner Bankhauses Levi Waitzfelder.

*) Mehr zu Erwin Kurz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kunstfoyer der Kulturstiftung der Versicherungskammer Bayern

Die Versicherungskammer Kulturstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München. Sie fördert Kunst und Kultur vor allem durch ein eigenes Ausstellungs- und Konzertprogramm. Das Kunstfoyer mit seinem Ausstellungsprofil Grafik und Zeichnung, Film und Fotografie steht für interkulturellen Dialog.

Weil die Versicherungskammer Bayern abgerissen und bis voraussichtlich 2029 durch einen Neubau nach Plänen des niederländischen Architekturbüros Mecanoo ersetzt werden soll, schloss das Kunstfoyer in der Maximilianstraße 53 im Sommer 2024, wurde jedoch am 8. Mai 2025 am Thierschplatz 6 mit der Ausstellung → »Bruce Gilden: A Closer Look« wiedereröffnet.

Album über Ausstellungen im Kunstfoyer (privat)

U-Bahnhof Lehel

Die am 27. Oktober 1988 eröffnete Station Lehel mit Zugängen am Thiersch- und am St.-Anna-Platz wurde vom städtischen U-Bahn-Referat entworfen, und das Büro Brückner & Partner plante die Ausführung. Der Künstler Peter Frese (*1941) konzipierte die Wandrefliefs.

Die am 27. Oktober 1988 eröffnete Station wurde vom städtischen U-Bahn-Referat entworfen, und das Büro Brückner & Partner plante die Ausführung. Der Künstler Peter Frese (*1941) konzipierte die Wandrefliefs.

Album über U-Bahnhöfe in München

Thierschstraße

Die Thierschstraße wurde 1877 – wie später auch der Thierschplatz ‒ nach dem Philologen Friedrich Wilhelm von Thiersch (1784 ‒ 1860) benannt.

Thierschstraße 14

Ludwig Franz Spreither baute den 1907 bezogenen Jugendstil-Eckbau in der Thierschstraße 14. Über dem abgebildeten Relief steht: »Der Wucherer wenn seinen Himmel baut feilscht um den Blumenstraß seiner Braut«.

Thierschstraße 27

Die Architekten Albin Lincke und Max Littmann* errichteten 1889 das neubarocke Wohnhaus in der Thierschstraße 27. Die Skulpturen der Hausteinfassade stammen vom Bildhauer Anton Kaindl (1849 – 1922). 1946 baute der Architekt Wilhelm Becker im Dachgeschoss ein Atelier für den Kunstmaler Carl Durban.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Thierschstraße 35 – 37

Hans Osswald und Philip Adam bauten 1877 die Mietshäuser in der Thierschstraße 35 und 37, zwei Jahre später auf der anderen Straßenseite das Mietshaus Thierschstraße 36, ebenfalls im Stil der Neurenaissance.

Wilhelmsgymnasium

Für das 1559 von Herzog Albrecht V. als »Paedagogium« gegründete, 1849 nach Herzog Wilhelm V. benannte Wilhelmsgymnasium baute der Architekt Carl von Leimbach 1875 bis 1877 ein eigenes Gebäude beim → Max-II-Denkmal im Maximilianstil und mit Elementen der Neorenaissance. 1952 bis 1958 wurde das im Krieg stark beschädigte Bauwerk in der Thierschstraße 46 stark verändert restauriert.

Wilhelmsgymnasium (Fotos: November 2023)

Triftstraße

Die Triftstraße im Lehel wurde um 1880 nach dem damals dort verlaufenden und in den Eisbach mündenden Triftkanal benannt. Der Triftkanal war 1606 in Betrieb genommen worden, um den herzoglichen Hof mit Brennholz zu versorgen. Die Holztrift wurde zwar 1870 eingestellt, aber den Triftkanal füllte man erst 1881 auf.

Die Märchenfigur Pumuckl stammt aus der Kinderbuchreihe »Meister Eder und sein Pumuckl« von Ellis Kraut (1920 – 2015). Wo sich Trift-, Liebig- und Wagmüllerstraße im Lehel kreuzen, wurde am 6. Februar 2025 die erste von mehreren geplanten Pumuckl-Fußgängerampel-Anlagen in Betrieb genommen.

Unsöldstraße

Die Unsöldstraße wurde 1970 nach dem Ingenieur Johann Felix Unsöld (1852 – 1931) benannt, der die Roheis-Erzeugung erfunden und auf dieser Grundlage 1882 im Lehel die erste überdachte künstliche Eisbahn in Deutschland angelegt hatte. Eine Glasdachkonstruktion zwischen Wohnhäusern überspannte die 38 x 15 Meter große Eisfläche, das »Schachterleis«. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage zerstört.

Paul Rinke jun. errichtete 1897 das neubarocke Wohnhaus Unsöldstraße 7.

Wagmüllerstraße

Die Wagmüllerstraße im Lehel erinnert seit 1897 an den Bildhauer Michael Wagmüller (1839 – 1881). Das von ihm begonnene → Denkmal für Justus von Liebig auf dem Maximiliansplatz wurde von seinem Schüler Wilhelm von Rümann* fertiggestellt.

Die Baumeister Rudolf und Ferdinand Schratz errichteten um 1897 nach Plänen des Architekten Emanuel von Seidl* das neubarocke Gebäude in der Wagmüllerstraße 20, das inzwischen von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern genutzt wird.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Kunst im öffentlichen Raum und zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Widenmayerstraße

Der seit 1896 geltende Straßenname verweist auf Johannes von Widenmayer (1838 – 1893), der von 1870 bis 1888 Zweiter und dann bis zu seinem Suizid Erster Bürgermeister von München war.

Parallel zur Befestigung des Isarufers mit Kaimauern begann 1893/94 die Bebauung der westlichen Seite der Widenmayerstraße von Süd nach Nord im Stil des Historismus, dann des Neubarocks und der Neuklassik. Im Zweiten Weltkrieg wurden einige Gebäude zerstört, andere nur leicht beschädigt. Heute ist die Widenmayerstraße als Ensemble denkmalgeschützt.

Widenmayerstraße 1-3

Die neubarocken Häuser am Anfang der Widenmayerstraße wurden 1893/94 von August Brüchle (Nr. 1) bzw. 1898 von August Nopper (Nr. 2/3) entworfen.

Widenmayerstraße 1 – 3 (Fotos: November 2023)

Widenmayerstraße 3 (Fotos: November 2025 / November 2023)

Widenmayerstraße 5-8

Das Haus Nr. 5 wurde 1898 bis 1900 von Franz Hammel gebaut. Josef Wölker gestaltete 1899 das ebenfalls neubarocke Gebäude in der Widenmayerstraße 8 mit reichem Stuck, Erker und Schweifgiebel.

Widenmayerstraße 10

Das neubarocke Mietshaus an der Widenmayerstraße 10 wurde 1902 von August Nopper entworfen. (1893/94 hatte er bereits die Häuser Widenmayerstraße 2 und 3 gestaltet.)

Widenmayerstraße 18

John Herbert Rosenthal (1881 – 1944) baute 1925/26 eine neuklassizistische Villa in der Widenmayerstraße für den »Kunstverlag Franz Hanfstaengl«, der 1868 aus einem 1833 von Franz Hanfstaengl (1804 – 1877) in München gegründeten lithografischen Betrieb hervorgegangen war. 1980 endete die Verlagsgeschichte. In der Villa befinden sich inzwischen Anwaltskanzleien und andere Geschäftsräume.

Widenmayerstraße 25

Das Doppelhaus in der Widenmayerstraße 25 wurde 1911 von Emanuel von Seidl* im klassizistischen Jugendstil gestaltet.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Widenmayerstraße 27

Das Wohnhaus an der Widenmayerstraße 27 wurde 1922/23 von B. Bichler und John Herbert Rosenthal gebaut.

In dem »arisierten« – also enteigneten – Anwesen richtete sich zur Zeit der NS-Herrschaft die »Vermögensverwertung München GmbH« ein, um das den Münchner Juden geraubte Eigentum Nationalsozialisten oder deren Sympathisanten zuzuschieben. Als Gesellschafter fungierte der Gauleiter Adolf Wagner. Wann er die zum Netzwerk der »Arisierungsstelle« bei der NSDAP-Gauleitung und der Finanzverwaltung gehörende Tarnfirma gegründet hatte, lässt sich nicht mehr ermitteln.

Widenmayerstraße 28

Das Jugendstil-Gebäude an der Widenmayerstraße 28 wurde 1911/12 von Gustav von Cube gestaltet.

Widenmayerstraße 32 ‒ 34

Ludwig Grothe errichtete um 1911/12 die Häuser in der Widenmayerstraße 32 ‒ 34. Die Jugendstil-Bauplastik stammt von Joseph Köpf.

Widenmayerstraße 32 ‒ 34 (Fotos: November 2023)

Widenmayerstraße 38

Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert bauten 1914 das Haus in der Widenmayerstraße 38 im Stil des klassizistischen Jugendstils mit ionischen Kolossalpilastern. Die Inschrift lautet: »Dem Herde zum Schutz Den Wettern zum Trutz: Mich Gebar das Eiserne Jahr 1914«

Widenmayerstraße 42 ‒ 45

Die Jugendstil-Fassaden in der Widenmayerstraße 42 bis 45 wurden um 1910 von Heinrich Stengel und Paul Hofer gestaltet.

Widenmayerstraße 52

Das Eckhaus am nördlichen Ende der Widenmayerstraße wurde 1899 von Wilhelm Spannagel im Stil der deutschen Renaissance gestaltet.

Widenmayerstraße 52 (Fotos: Mai 2025)

Bernhard Bleeker: Christophorus

Am Isarkai in der Widenmayerstraße befindet sich seit 1909 eine vom Bildhauer Bernhard Bleeker* (1881 – 1968) geschaffene Steinfigur, die Christophorus mit dem Jesuskind darstellt.

*) Mehr zu Bernhard Bleeker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Street Art in der Widenmayerstraße

Isarpromenade

Bebaut wurde nur die westliche Seite der Widenmayerstraße. An der Isar entlang verläuft eine Promenade.