München: Frauenkirche

Baugeschichte

Die Wittelsbacher errichteten im 13. Jahrhundert eine spätromanische dreischiffige Basilika. 1472 wurde das bestehende Gotteshaus für einen Neubau abgerissen, dessen Grundstein bereits 1468 gelegt worden war. Gestaltet wurde die neue spätgotische Frauenkirche von Jörg Halsbach (Jörg Ganghofer), der parallel dazu das (Alte) Rathaus baute. Für den 1477/78 gebauten Dachstuhl der 109 Meter langen und 40 Meter breiten dreischiffigen Hallenkirche aus Backstein benötigte der Zimmermeister Heinrich von Straubing 147 schwerbeladene Bauholzflöße (630 Festmeter). Die beiden Türme wurden mit Ausnahme der Hauben 1488 fertiggestellt, und 1494 wurde die Frauenkirche geweiht. Dabei handelt es sich um eine der drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen.

1601 bis 1622 erfolgte eine Umgestaltung der Frauenkirche im Stil der Spätrenaissance bzw. des Frühbarock. 1770 bis 1776 von Ignaz Günther vorgenommene Veränderungen verschwanden 1858 bis 1868 bei der Regotisierung des 1821 zum Sitz der Erzdiözese München und Freising erhobenen Doms zu Unserer Lieben Frau.

Das Äußere

Die Türme der Frauenkirche mit den 1525 aufgesetzten »welschen« Renaissance-Hauben sind Münchens Wahrzeichen. Der Nordturm ist 98,57 Meter, der Südturm 98,45 Meter hoch.

Blick vom Salvatorplatz und vom Marienplatz (Fotos: Dezember 2025 / April 2023)

Alle fünf Portale der Frauenkirche wurden 1771/72 vom Bildhauer Ignaz Günther (1725 ‒ 1775) gestaltet.

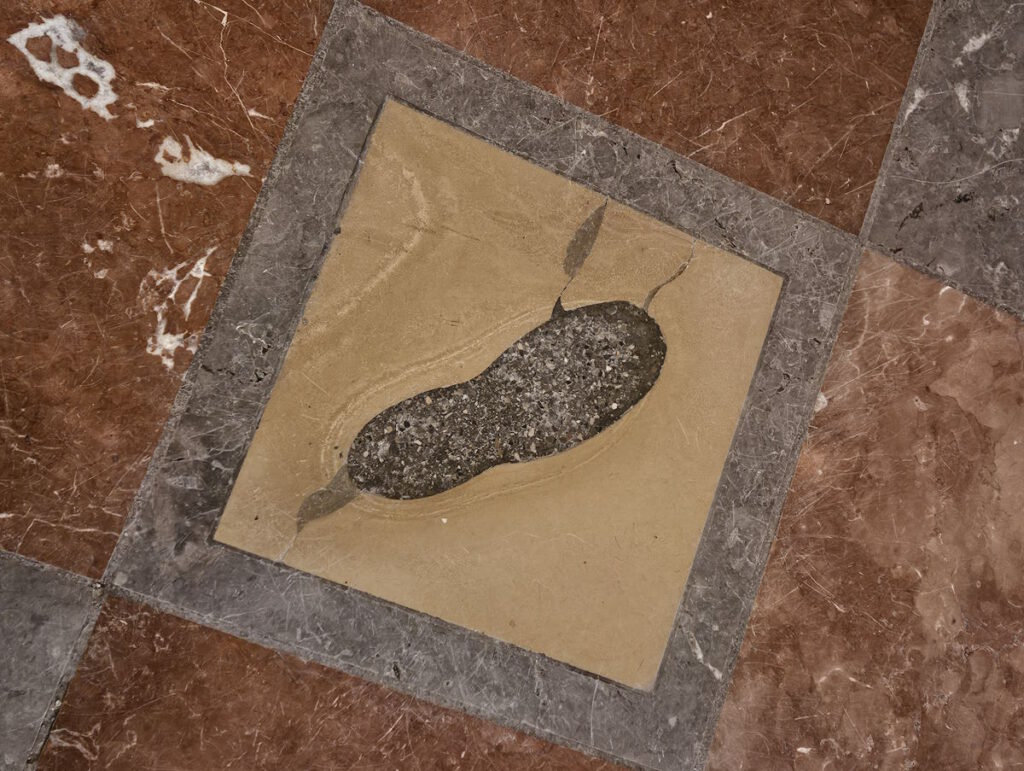

Teufelstritt

Einer Legende zufolge wettete der Baumeister mit dem Teufel um seine Seele, dass man in der Frauenkirche kein Fenster sehen könne. Und als sich der Teufel durchs Hauptportal hineinschlich, sah er tatsächlich kein einziges Fenster. Triumphierend stampfte er auf. Aber einen Schritt weiter erblickte er die zahlreichen Kirchenfenster. Zornig verwandelte er sich in einen Sturm, der heute noch hin und wieder um die Türme der Frauenkirche tobt.

Vom »Teufelstritt« aus sieht man tatsächlich keines der Seitenfenster, und jahrhundertelang (von 1622 bis etwa 1860) verdeckte der Hochaltar auch das Mittelfenster.

Ehemaliges Hochaltarbild

Der 1434 oder früher vom Münchner Stadtmaler Gabriel Angler für die alte Kirche gestaltete gotische Hochaltar mit geschnitzten und bemalten Tafeln wurde wohl noch in den Neubau übernommen. Aber seit dem 17. Jahrhundert ist er verloren. Peter Candid (um 1548 – 1628) malte 1617 bis 1620 das Hochaltarbild »Mariä Aufnahme in den Himmel« für die Frauenkirche. Es gilt als ein Hauptwerk der sakralen Malerei im Übergang von der Spätrenaissance zum Frühbarock. Seit der Umgestaltung des Hauptaltars im Jahr 1860 hängt es über dem Eingang zur Sakristei bzw. Sakramentskapelle.

Scharfzandt-Fenster

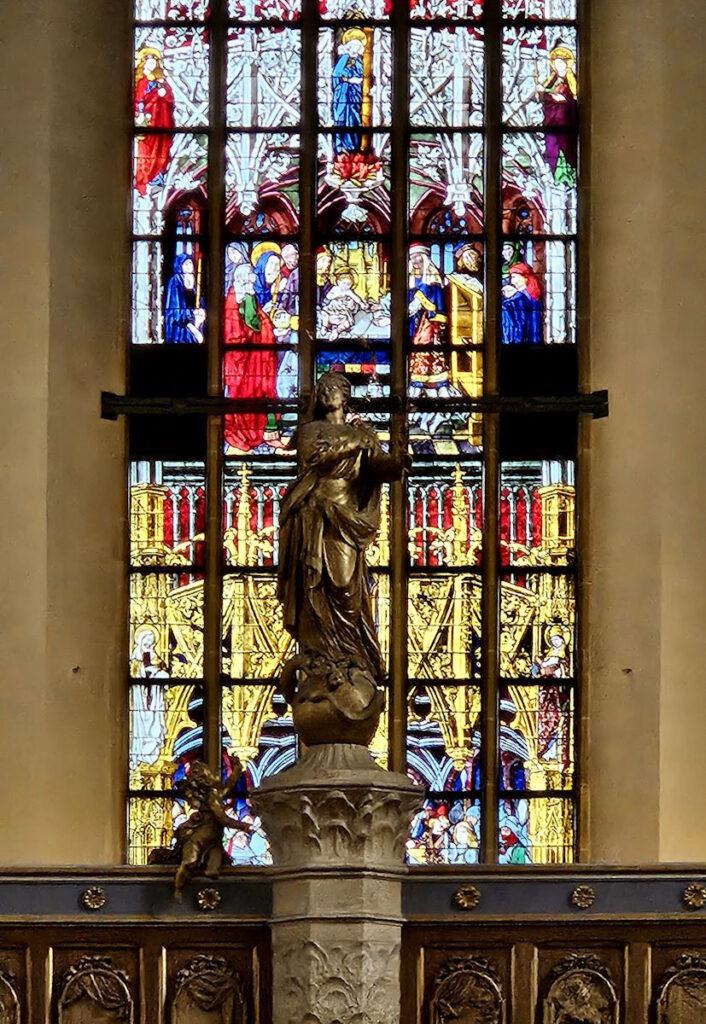

Bei der Umgestaltung im Jahr 1860 wurde der damalige Hauptaltar abgebaut, der die Sicht aufs Mittelfenster versperrte. Seit 1955 handelt es sich dabei um das 1493 vom Ratsherrn Wilhelm Scharfzandt für die Rupertuskapelle des Doms gestiftete Kirchenfenster, ein Hauptwerk des spätgotischen Glasmalers Peter Hemmel von Andlau (um 1420 – 1506). Im Altarbereich davor fällt die vergoldete Marienfigur auf, die der Bildhauer Roman Anton Boos* (1733 – 1810) 1776 eigentlich für den Schalldeckel der Kanzel geschafften hatte.

*) Mehr zu Roman Anton Boos im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Weitere Kirchenfenster

Die Kirchenfenster in der Frauenkirche stammen aus verschiedenen Epochen. Die ältesten – wie das 1430 vom damaligen Münchner Bürgermeister Karl Ligsalz gestiftete Dreikönigsfenster im unteren Bereich des Speculumfensters über der Kapelle Mariä Opferung – stammen aus dem Vorgängerbau. Das um 1485 von einem unbekannten Münchner Glasmaler geschaffene Legendenfenster ist über der benachbarten Rupert-Kapelle zu finden.

Legendenfenster / Dreikönigsfenster (Fotos: Februar 2025)

Kirchenfenster im Münchner Dom (Fotos: März 2025)

Chorgestühl

Erasmus Grasser (um 1450 – 1518) schnitzte 1495 bis 1502 Büsten von Heiligen und Aposteln für das damalige Chorgestühl der Frauenkirche. 1773/74 schuf der Bildhauer Ignaz Günther (1725 ‒ 1775) mit seiner Werkstatt 16 Reliefs aus vergoldetem Lindenholz mit Szenen aus Marias Leben, die dann bis ins 19. Jahrhundert die Rückwände des spätgotischen Chorgestühls zierten.

Memminger Altar

Auf der anderen Seite der Wand hinter den von Ignaz Günther fürs Chorgestühl geschnitzten Reliefs sind 1860 erworbene Teile des um 1500 vom Maler Claus Strigel und seiner Werkstatt geschaffenen Memminger Altars zu sehen: die Gemälde zeigen die Heiligen Georg und Achatius (links) bzw. Urban und Martin von Tours (rechts). Die Figuren auf den Konsolen stellen die Heiligen Stephanus (links) und Laurentius (rechts) dar.

Relief vor der Sakramentskapelle

Figurenuhr und Epitaph für Philipp Dobereiner

Philipp Dobereiner (1535 ‒ 1577) war ein deutscher Kleriker, Übersetzer und Verfasser geistlicher Schriften. In der Sakramentskapelle der Münchner Frauenkirche befindet sich ein Epitaph für ihn.

Uhren im Chorgestühl zeigten den Kanonikern vom Mittelalter an die Gebetszeiten. Zugleich galten sie als Symbole der Vergänglichkeit. Seit 1568 (oder früher) steht in der Frauenkirche eine Automatenuhr mit einem vom Uhrwerk angetriebenen Figurentheater. Die um 1500 geschaffenen Holzfiguren könnten von Erasmus Grasser stammen, aber wer das Uhrwerk baute, wissen wir nicht.

Automatenuhr im Münchner Dom (Fotos: März 2025)

Krypta

Der Maler Karl Caspar (1879 ‒ 1956), der 1913 zu den Gründungsmitgliedern der Künstlergruppe Neue Münchener Secession gehörte, schuf 1916 das Passionsaltar-Triptychon, das seit 1977 an der Stirnwand der sechs Jahre zuvor gebauten heutigen Krypta des Münchner Doms hängt.

Die Reihe der zahlreichen Wittelsbacher, die in der Krypta der Frauenkirche in München bestattet sind, reicht von Kaiser Ludwig dem Bayer und seiner Ehefrau Beatrix von Schlesien-Schweidnitz bis König Ludwig III. und seiner Ehefrau Marie Therese von Österreich-Este.

Büste und Reliquiar des hl. Benno

Der Bischof Benno von Meißen wurde im Sachsenkrieg (1073 – 1075) von König Heinrich IV. des Hochverrats beschuldigt und beteiligte sich 1077 an der Wahl des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden. Papst Hadrian VI. sprach ihn 1523 heilig. Dagegen protestierte Martin Luther (»Wider den Abgott und Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden«), und Anhänger des Reformators zerstörten 1539 das Grab Bennos im Meißener Dom. Daraufhin ließ Herzog Albrecht V. von Bayern die Gebeine bzw. Reliquien 1576 in den Münchner Dom bringen. 1580 wurde der hl. Benno zum Schutzpatron Münchens und Bayerns proklamiert. Ein unbekannter Goldschmied fertigte 1601 das Reliquiar und die silberne Büste, die in der Bennokapelle der Frauenkirche zu sehen ist.

Tulbeck-Kapelle

In der von Johann IV. Tulbeck, dem Fürstbischof von Freising (1453 – 1473), gestifteten Kapelle befindet sich ein um 1475 geschaffenes Marienrelief: Tulbeck kniet vor Maria mit dem Jesuskind; die hl. Elisabeth und die hl. Agnes flankieren das Bild. Der spätgotische Marmor-Grabstein für Johannes Tulbeck wurde nach 1476 in der Werkstatt des Münchner Bildhauers Hans Haldner geschaffen.

Tulbeck-Kapelle: Grabstein / Marienrelief (Fotos: 2025)

Kaiser-Ludwig-Kenotaph

Den Chor der alten Münchner Marienkirche ließ Ludwig der Bayer gotisch erneuern, um Raum für ein Hochgrab zu schaffen. Dort wurde zunächst seine 1322 gestorbene Ehefrau Beatrix von Schlesien-Schweidnitz bestattet, 1347 der Kaiser selbst ‒ obwohl er dem Kirchenbann unterlag. Seither nutzte die Münchner Linie der Wittelsbacher die Kirche als Grablege. 1468 wurde das Herrscherpaar wegen des Neubaus der Frauenkirche umgebettet.

Im Auftrag Maximilians I. gestaltete Hans Krumpper 1622 das Kenotaph aus poliertem schwarzem Kalkstein für Kaiser Ludwig (dessen Gebeine in der Krypta liegen). An der Westseite steht Herzog Wilhelm IV. (1508 – 1550), im Osten Albrecht V. (1550 – 1579) mit erhobenem Schwert (die ebenfalls in der Krypta bestattet wurden). Die vier Fahnenträger an den Ecken waren für das geplante Grabdenkmal Herzog Wilhelms V. und seiner Frau in der Michaelskirche gedacht, das jedoch nicht realisiert wurde.

Kaiser-Ludwig-Grabmal in der Frauenkirche (Fotos: 2023 / 2025)