München: Isarvorstadt

Als Isarvorstadt bezeichnet man den östlichen Teil des von der Lindwurmstraße geteilten Münchner Stadtbezirks 2 ‒ Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ‒ mit der Museumsinsel, dem Glockenbach- und dem Schlachthofviertel.

Am Glockenbach

Im Sommer 2025 verwandelte Fader (Armin Kiss-Istok) die düstere Nordfassade des Kinder- und Jugendhauses KUBU Am Glockenbach 14 in ein buntes Mural, und an der Wand am Westermühlbach ist ein Graffito (Style Writing) seines Partners Kürls (Johannes Brechter) zu sehen.

Auenstraße

Die Auenstraße wurde 1876 nach den Isarauen benannt.

»Rodenstock Garten«

Das 1877 von Josef Rodenstock (1846 – 1932) und seinem Bruder Michael in Würzburg gegründete Unternehmen zog 1883 nach München und produzierte auch dort ab 1884 vor allem Brillen und Kameraobjektive. 2003/04 wurde Rodenstock von einem Investor übernommen, und das restrukurierte Unternehmen zog 2012 nach Laim. Auf dem Areal im Dreimühlenviertel der Isarvorstadt entstand 2012 bis 2016 der Gebäudekomplex »Rodenstock Garten« mit 284 Wohnungen nach Plänen des Architekten Roland Duda (*1966). Durch das Areal in der Ecke Auenstraße/Isartalstraße fließt der dort wieder freigelegte Westermühlbach.

Bob-van-Benthem-Platz

Der Bob-van-Benthem-Platz an der Erhardtstraße in der Isarvorstadt wurde nach dem niederländischen Juristen Bob Johannes van Benthem (1921 – 2006) benannt, dem ersten Präsidenten des Europäischen Patentamts in München (1977 – 1985).

Europäisches Patentamt

1949 hatte das Deutsche Patentamt in München seine Pforten geöffnet. Wer sich eine Erfindung nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren europäischen Staaten patentieren lassen wollte, musste bei den nationalen Patentämtern durch einen dort zugelassenen Vertreter eine Patentschrift in der jeweiliger Amtssprache einreichen – bis 1978 das Europäische Patentamt in München eingerichtet wurde. Seither kann jede natürliche oder juristische Person, unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom Sitz, mit einer einzigen Patentanmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache für alle beteiligten Staaten zugleich ein Patent erhalten.

Der Bau des Europäischen Patentamts am Bob-van-Benthem-Platz war umstritten, weil dafür 24 Wohnhäuser abgerissen werden mussten. Nach Entwürfen der Architekten Volkwin Marg und Andreas Sack wurde das Gebäude 1975 bis 1979 vom Büro Gerkan, Marg und Partner (GMP) errichtet – und inzwischen steht es unter Denkmalschutz.

An den Eingängen und in den Außenanlagen des Europäischen Patentamts München gibt es eine Reihe von Kunstwerken, u. a. die 8,5 m hohe Stahlblechplastik »Cross-Bend« von Philip King, die 14 m hohe Stahlinstallation »Chronos 10 B« von Nicolas Schöffer und Kugeln bzw. Kalotten mit bis zu 2,8 m Durchmesser von André Volten.

Mehr dazu im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Boschbrücke

Die 1925 anstelle einer Holzbrücke (Innere Erhardtbrücke) aus dem Jahr 1897 gebaute Boschbrücke in der Isarvorstadt verbindet die Museumsinsel mit dem westlichen Isarufer. Benannt wurde sie 1930 nach Johann Baptist Bosch (1873 – 1932), dem Leiter des Städtischen Tiefbauamts von 1919 bis 1932.

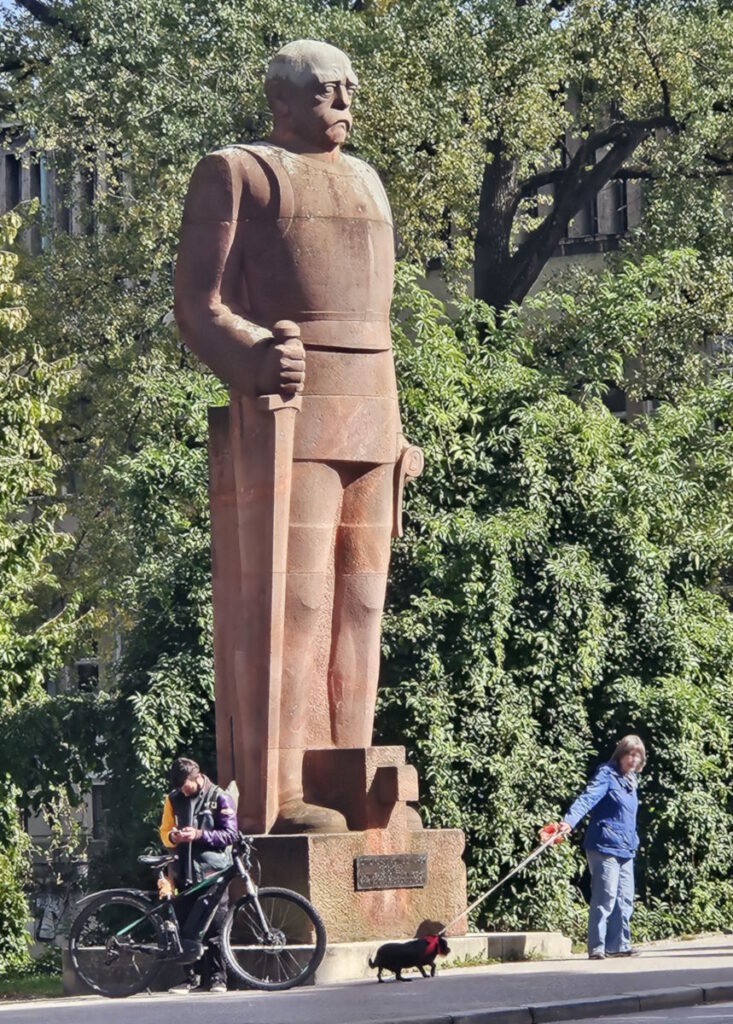

Das Monumentalstandbild des ehemaligen Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck wurde 1931 von dem Münchner Bildhauer Fritz Behn* (1878 – 1970) gestaltet und von dem Steinmetzmeister Rödl aus Rochlitzer Porphyr angefertigt. Gestiftet hatte das Denkmal der Industrielle Paul Reusch (1868 – 1956) für die Ehrenhalle des Deutschen Museums, aber Oskar von Miller wollte es dort nicht haben. Aufgestellt wurde die dreieinhalb Meter hohe Bismarck-Statue deshalb zunächst vor dem noch nicht fertiggestellten Kongresssaal, 1934 dann an der Boschbrücke.

*) Mehr über Fritz Behn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Buttermelcherstraße

Die Bezeichnung Buttermelcherstraße, die sich seit 1815 nachweisen lässt, geht auf eine Milch- und spätere Bierwirtschaft zurück: den Buttermelchergarten.

Das 1863 von Joseph Hönig errichtete Rosipalhaus am Reichenbachplatz (Adresse: Buttermelcherstraße 2) wurde 1923 von Julius Metzger grundlegend umgestaltet.

Corneliusstraße, Corneliusbrücke

Die Corneliusstraße erinnert an den Maler Peter von Cornelius* (1783 ‒ 1867), einen Hauptvertreter des Nazarener-Stils, der von 1825 bis 1841 die → Akademie der Bildenden Künste in München leitete. In dieser Zeit (1836 – 1840) malte er das Altarfresko »Das Jüngste Gericht« in der → Ludwigskirche.

*) Mehr über Peter von Cornelius im Album über Kunst im öffentlichen Raum

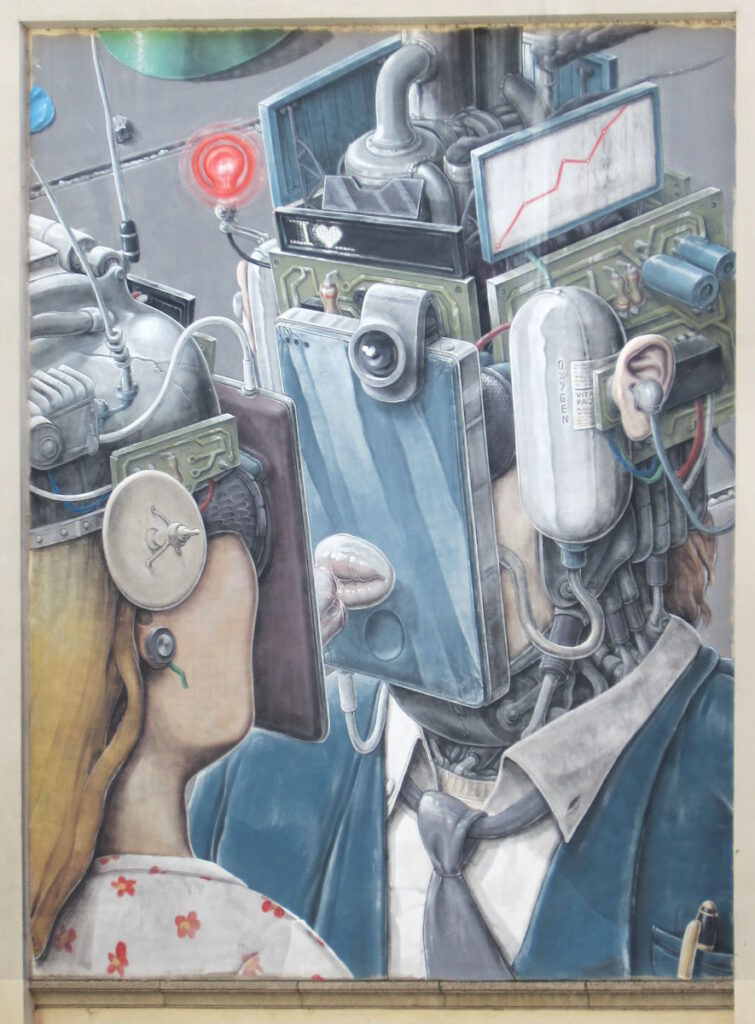

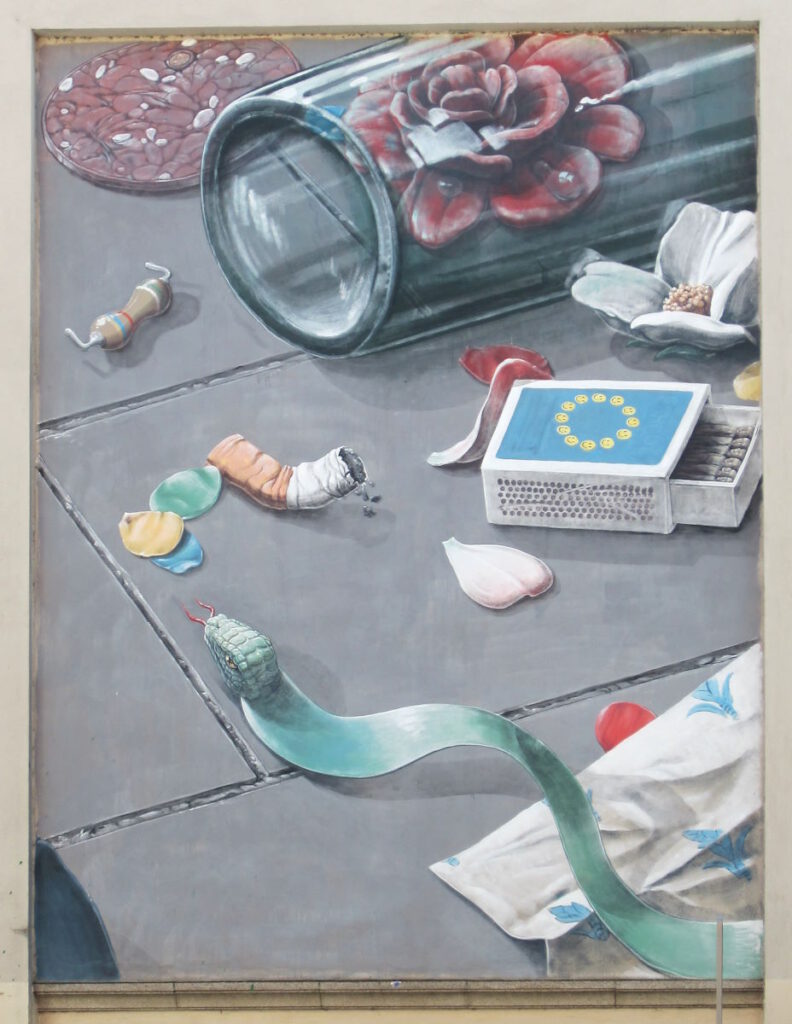

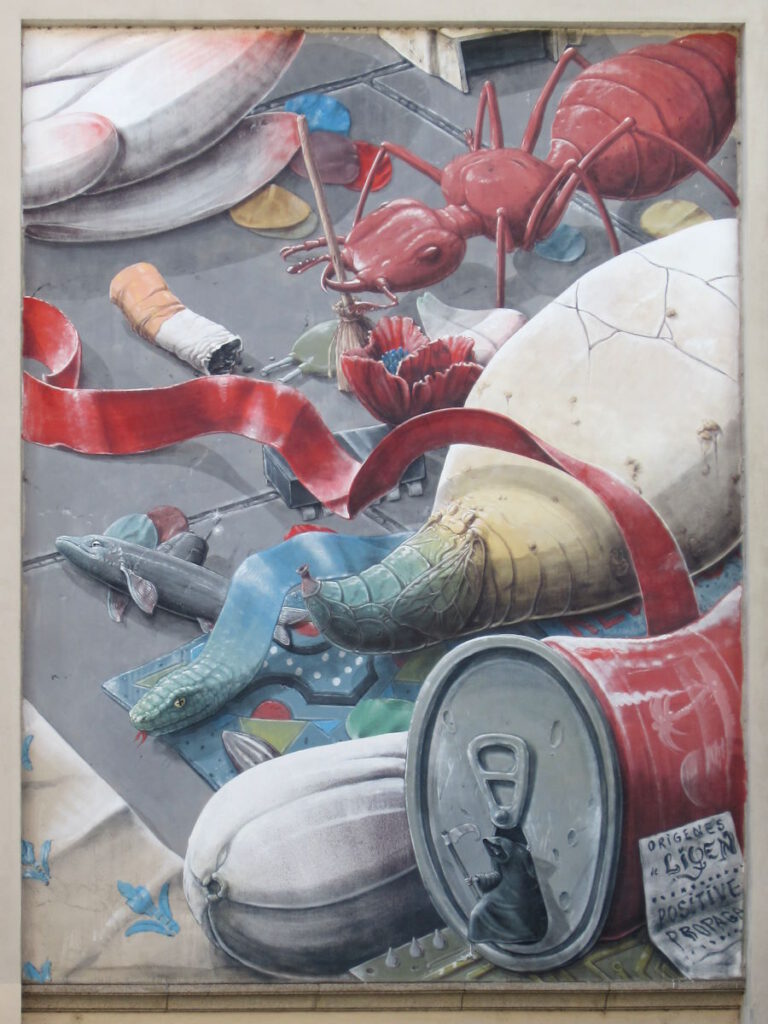

Die Fassade des Gebäudes der Stadtwerke München in der Corneliusstraße 10 diente dem spanischen Künstler Liqen 2017 als Untergrund für eine vierteilige dystopische Szenerie: »Die Menschheit ist untergegangen, und Ungeziefer hat ihren Platz eingenommen«. Das vom Kunstverein »Positive Propaganda« initiierte Mural ist mehr als 30 Meter breit und siebeneinhalb Meter hoch.

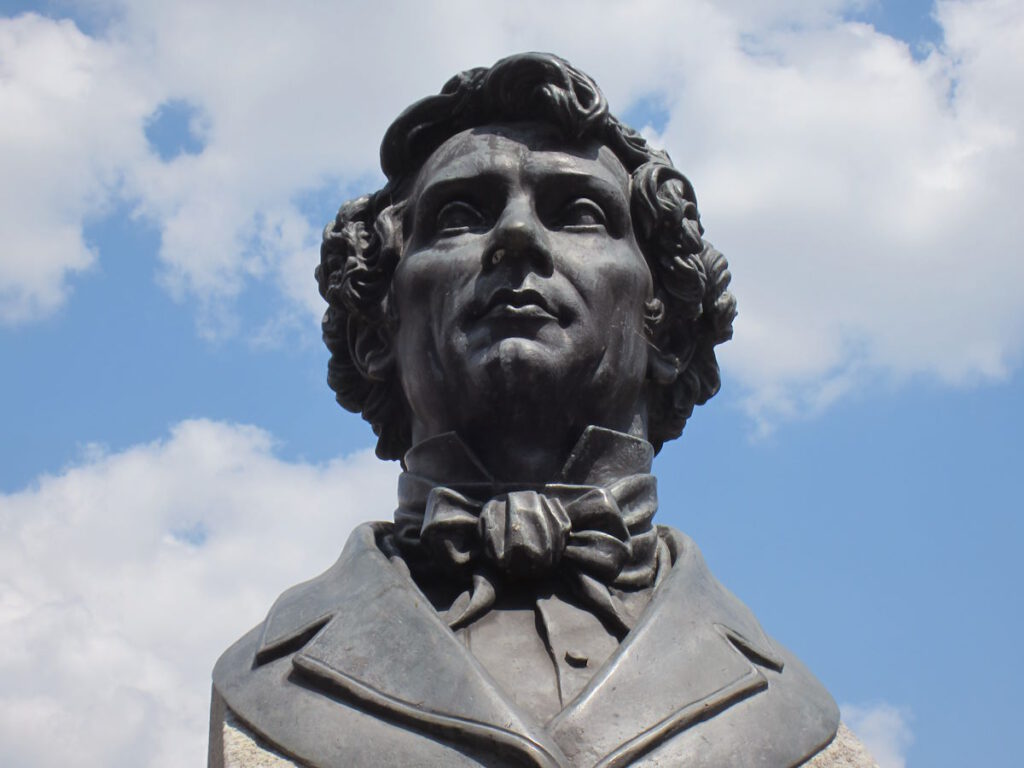

Friedrich von Thiersch* (1852 – 1921) entwarf die Corneliusbrücke, die 1901 bis 1903 vom Unternehmen Sager & Woerner errichtet wurde. Als einer der fast fertigen Bögen einstürzte, kamen zwei Bauarbeiter ums Leben. Deshalb wurde die Isar-Brücke im Oktober 1903 ohne Feier für den Verkehr freigegeben. Benannt wurde sie nach dem Maler Peter von Cornelius (1783 – 1867) und dessen Neffen, dem Dichter und Komponisten Peter Cornelius (1824 – 1874).

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Deutingerstraße

Die Deutingerstraße in der Münchner Isarvorstadt wurde nach dem katholischen Theologen und Kirchenrat Martin von Deutinger (1789 – 1854) benannt.

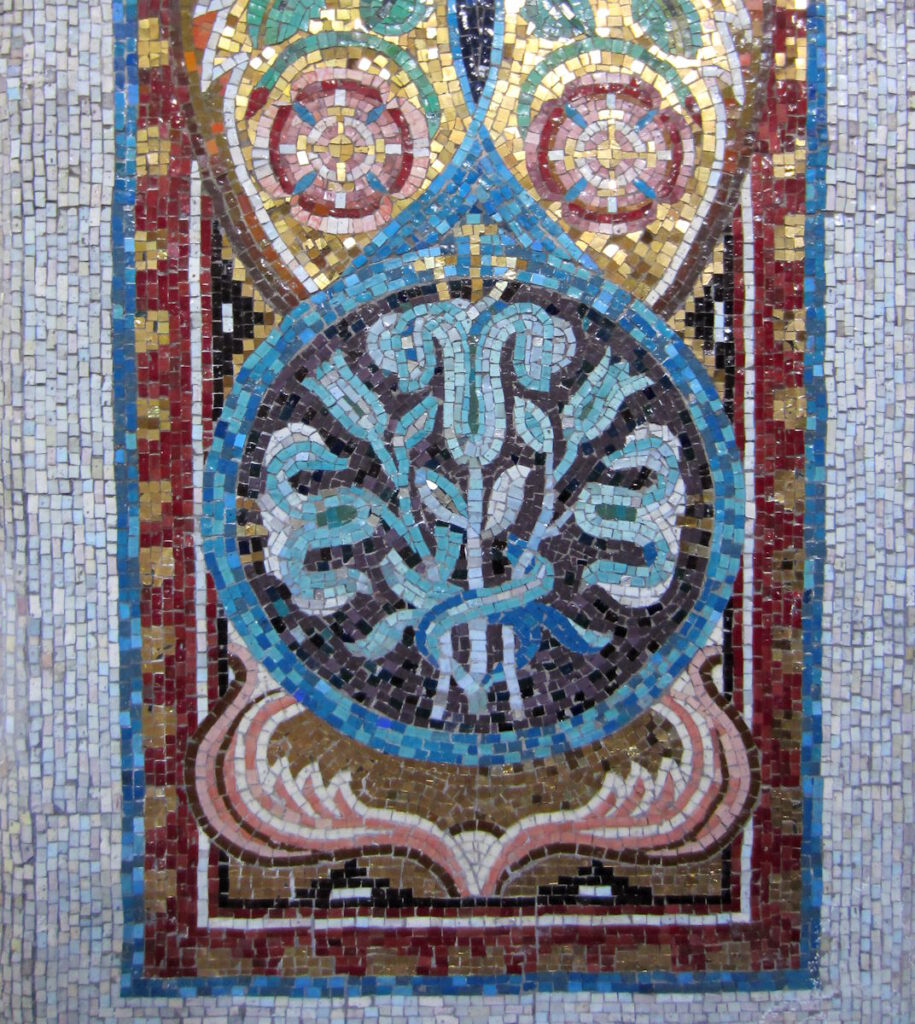

St. Maximilian in der Isarvorstadt

Die Kirche St. Maximilian wurde nach Plänen von Heinrich von Schmidt im neuromanischen Stil errichtet. In Anwesenheit des Prinzregenten Luitpold wurde 1895 der Grundstein gelegt, aber die Bauarbeiten konnten aus finanziellen Gründen erst 1898 bis 1901 stattfinden, und die Sakristei entstand noch später: 1938/39.

Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg richtete man 1946 im rechten Seitenschiff eine Notkirche ein. Der Wiederaufbau erfolgte 1949 bis 1953 nach Plänen von Oswald Bieber. Die oktogonalen Turmhelme fehlen bis heute.

Den Hochaltar in archaisierenden Formen gestalteten die Bildhauer Balthasar Schmitt und Georg Wrba zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der Mitte sitzt der Kirchenpatron Maximilian von Lorch. Umgeben ist er von Theodolinde, Emmeram von Regensburg, Hardemunde und Rasso, Winthir, Korbinian, Luitpold und Ulrich von Augsburg.

Für 2025/26 ist eine Sanierung der Kirche St. Maximilian vorgesehen.

Gärtnerplatz

Parallel zum Bau eines Volkstheaters auf dem »Eichthalanger« legte der Gartenarchitekt Max Kolb (1829 – 1915) im Auftrag der Stadt München ab 1860 den nach Friedrich von Gärtner benannten Platz an. Zu diesem Zweck hatte Karl Freiherr von Eichthal das Areal der Stadt überlassen.

Auf dem Gärtnerplatz stehen Büsten der Architekten → Friedrich von Gärtner und → Leo von Klenze, eine 1867 von Max von Widnmann* modelliert, die andere im selben Jahr von Friedrich Brugger. Es handelt sich um Kopien; die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Das heutige Aussehen erhielt der Gärtnerplatz 2006.

*) Mehr über Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Am 24. März 2024 fand auf dem Gärtnerplatz eine Kundgebung gegen eine kurz zuvor von der bayrischen Staatsregierung beschlossene Regelung statt, die Beamten und Lehrkräften das Gendern verbot.

Gärtnerplatztheater

1861, als die Isarvorstadt noch großenteils aus Wiesen bestand, legte der Hofbankier Karl Freiherr von Eichthal (1813 – 1880), dem ein »Eichthalanger« genanntes Areal gehörte, einen Bebauungsplan für ein neues Stadtviertel vor und begann Mietshäuser für den ärmeren Teil der Bevölkerung zu errichten.

Auch ein Volkstheater sollte dazu gehören. Franz Michael Reiffenstuel (1804 – 1871) entwarf 1864 das spätklassizistische Gebäude nach dem Vorbild des Nationaltheaters, und König Ludwig II. legte am 25. August 1865, seinem 20. Geburtstag, den Grundstein. Franz Michael Reiffenstuel führte alle Zimmer- und Schreinerarbeiten selbst aus; seinem Sohn oblagen die Maurerarbeiten. Bereits im Mai 1865 konnte das Richtfest gefeiert werden, und eröffnet wurde das Volkstheater im November 1865.

Der Bildhauer Max von Widnmann* (1812 – 1895) schuf vor 1869 die Giebelfigur: Thalia mit einer Maske und einem Schäferstab.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 21. April 1945, wurde das Theater im Glockenbachviertel durch Bomben schwer beschädigt, aber bereits im Juni 1948 konnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

Das Staatstheater am Gärtnerplatz – so die Bezeichnung seit 1955 – ist neben dem Bayerischen Staatsschauspiel und der Bayerischen Staatsoper eines von drei Bayerischen Staatstheatern und einer der fünf großen staatlichen Theaterbauten der Stadt München.

Von Mai 2012 bis Oktober 2017 wurde das Bauwerk generalsaniert. Parallel dazu ersetzte man das Rückgebäude an der Klenzestraße durch einen Neubau, der 16 Meter in die Tiefe reicht. Auch ein neuer Orchesterprobensaal gehört zu den Errungenschaften. Die Kosten beliefen sich auf rund 120 Millionen Euro.

*) Mehr über Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Zu Beginn der Fünfzigerjahre bemalte Günter Voglsamer (1918 – 2004) die Wände des Pausenfoyers der »Bayerischen Staatsoperette« – so die damalige Bezeichnung des Theaters am Gärtnerplatz – mit Figuren der »Commedia dell’arte«. Später bearbeitete der Künstler sein Werk, indem er beispielsweise Schatten hinzufügte. Und als nach seinem Tod bei der Generalsanierung des Gebäudes die Durchgänge bogenförmig verkleinert wurden, also neue Wandflächen entstanden, ergänzte seine Tochter Ninon Voglsamer (*1957) die Wandmalerei entsprechend.

Der Durchmesser des Kronleuchters im Zuschauerraum des Staatstheaters am Gärtnerplatz beträgt sechs Meter. Die Porträts am Rand des Deckenfreskos stellen Intendanten und Künstler dar.

Album über Theater

Holzplatz

Der Platz zwischen Holz- und Pestalozzistraße wurde nach der Floßlände benannt, die sich früher dort befand, der im 13. Jahrhundert angelegten »Oberen Lände« am Westermühlbach. Müller, Bäcker und Brauer lagerten dort ihre Brennholzvorräte.

Das seit 1900 existierende oktogonale Pissoir aus Gusseisen wurde in den Fünfzigerjahren vom Stachus zum Holzplatz im Glockenbachviertel verlegt und gegen Ende des Jahrtausends geschlossen. 2020 bemalte das Künstlerkollektiv »Graphism« das unter Denkmalschutz stehende Pissoir mit Porträts von Freddie Mercury, Rainer Werner Fassbinder und Albert Einstein, die alle drei vorübergehend im Glockenbachviertel gewohnt hatten.

Kapuzinerplatz und -straße

Der Kapuzinerplatz und die Kapuzinerstraße in der Isarvorstadt wurden 1867 nach dem ehemaligen Kloster südlich des → Alten Südfriedhofs benannt.

Kapuzinerplatz

Der Architekt Hans Grässel (1860 – 1939) baute nicht nur Schulen und Friedhöfe, sondern zum Beispiel auch 1892/93 ein monumentales Wohnhaus mit Gastwirtschaft im Stil der deutschen Renaissance am Kapuzinerplatz, den Thomasbräukeller. Die dekorative Plastik an den Fassaden stammt von dem Bildhauer Anton Pruska* (1846 – 1930).

*) Mehr über Anton Pruska im Album über Brunnen

St. Anton

1846 gründeten die Kapuziner das Kloster St. Anton in der Isarvorstadt. Als die Schmerzhafte Kapelle für die Messen zu klein wurde, baute Hans Schurr 1893 bis 1895 nach Plänen des Architekten Ludwig Marckert eine größere Kirche, die dem hl. Antonius von Padua und dem hl. Laurentius von Brindisi geweiht wurde: eine neuromanische Basilika. Josef Kasterns Wandmalerei mit Szenen aus dem Leben der beiden Kirchenpatrone entfernte man 1966, aber 1997/98 erwarb die Kirchengemeinde St. Anton die originalen Farbentwürfe, und 2011 konnte man deshalb die auf Stoff gedruckten Replikate präsentieren.

Klenzestraße

Die Klenzestraße in der Isarvorstadt erinnert an den Architekten Leo von Klenze (1784 ‒ 1864), der neben Karl Friedrich Schinkel als bedeutendster Vertreter des deutschen Klassizismus gilt. Zu seinen Hauptwerken gehören das Palais Leuchtenberg, das Odeon, die Glyptothek und die Alte Pinakothek in München, aber auch die Neue Eremitage in Sankt Petersburg. Mit dem Königsplatz und der Ludwigsstraße prägte er das Stadtbild von München.

Klenzestraße 37

Die Haustür an der Klenzestraße 37 in der Isarvorstadt hat Martin Blumöhr mit einem Bild verziert, das auf die dort zu findenden Einrichtungen anspielt: der Kolibri steht für den Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, das Gradnetz der Erde für die BürgerStiftung München und die Tänzerin für das Studio Pfefferkorn. Dazu skizzierte Martin Blumöhr das Wahrzeichen der Isarmetropole: die Türme der Frauenkirche.

Klenzestraße 105

Das Eckhaus Klenzestraße 105 wurde 1896 im Stil der Neurenaissance fertiggestellt.

Lindwurmstraße

Die »alte Straße nach Sendling« bzw. Sendlinger Landstraße wurde 1878 nach dem Arzt Joseph von Lindwurm (1824 – 1874) benannt, der von 1859 bis 1874 die dermatologische Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses zu München geleitet hatte (heute: Innenstadt-Klinikum der Universität München).

Bis zur Bahnstrecke trennt die Lindwurmstraße die Ludwigsvorstadt von der Isarvorstadt; der letzte Abschnitt befindet sich in Sendling.

Lindwurm

Die Eisenbahnbrücke über der Lindwurmstraße wird durch einen Neubau ersetzt. Die Bauarbeiten begannen im März 2024 und werden voraussichtlich bis 2028 dauern.

Die Lindwurmstraße wurde zwar nicht nach dem Lindwurm benannt, der eine Legende zufolge die Pest nach München gebracht hatte, sondern nach dem Arzt Joseph von Lindwurm (siehe oben), aber 1902 brachte man am Jugendstil-Geländer der kurz zuvor errichteten Eisenbahnbrücke über der Lindwurmstraße die Figur eines Lindwurms an. Im Lauf der Zeit brach und korrodierte das Metall. Die Werkstätten Johannes Pilz Metallrestauratoren in München und Reisbach rekonstruierten ab Frühjahr 2024 kaputte Teile, konservierten Oberflächen und stellten den Lackaufbau originalgetreu wieder her. Ende 2025 kam der Lindwurm zurück an die Brücke.

Ludwigsbrücke

Wo wir heute die Isar auf der Ludwigsbrücke überqueren, befand sich 1158 die Furt oder Brücke, mit der Herzog Heinrich der Löwe die Zolleinnahmen aus dem Salzhandel von Föhring in sein Hoheitsgebiet verlagerte – und auf diese Weise München gründete. Eine Isarbrücke an dieser Stelle ist erst 1180 gesichert (Regensburger Schied).

Um 1725 wurde ein Teil der bestehenden Holzbrücke durch einen Neubau nach Plänen des Stadtmaurermeister Johann Mayr ersetzt, mit Pfeilern aus Stein und einem hölzernen Überbau; zweigeteilt, weil sich inzwischen eine Kiesinsel gebildet hatte, die Kohleninsel (heute: Museumsinsel), die den Fluss in die Kleine und Große Isar aufspaltete.

Als sich die österreichischen Besatzungstruppen im Oktober 1744 zurückzogen, brannten sie die innere Isarbrücke nieder. Die daraufhin gebaute Notbrücke musste bereits 1751 durch ein neues Provisorium ersetzt werden.

Eine steinerne Brücke entstand 1750 bis 1772 sukzessive nach Plänen des Stadtoberbaumeister Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) und bis zu dessen Tod 1764 auch unter seiner Leitung.

Wer die Isar in München überqueren wollte, konnte dies nur an dieser Stelle tun, bis 1804 die hölzerne Bogenhauser Brücke gebaut wurde (heute: → Max-Joseph-Brücke).

Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.

Seit 1879 trägt die Brücke den Namen des Königs Ludwig I. Dabei wird zwischen einer inneren (über der Großen Isar) und einer äußeren Ludwigsbrücke (über der Kleinen Isar) unterschieden.

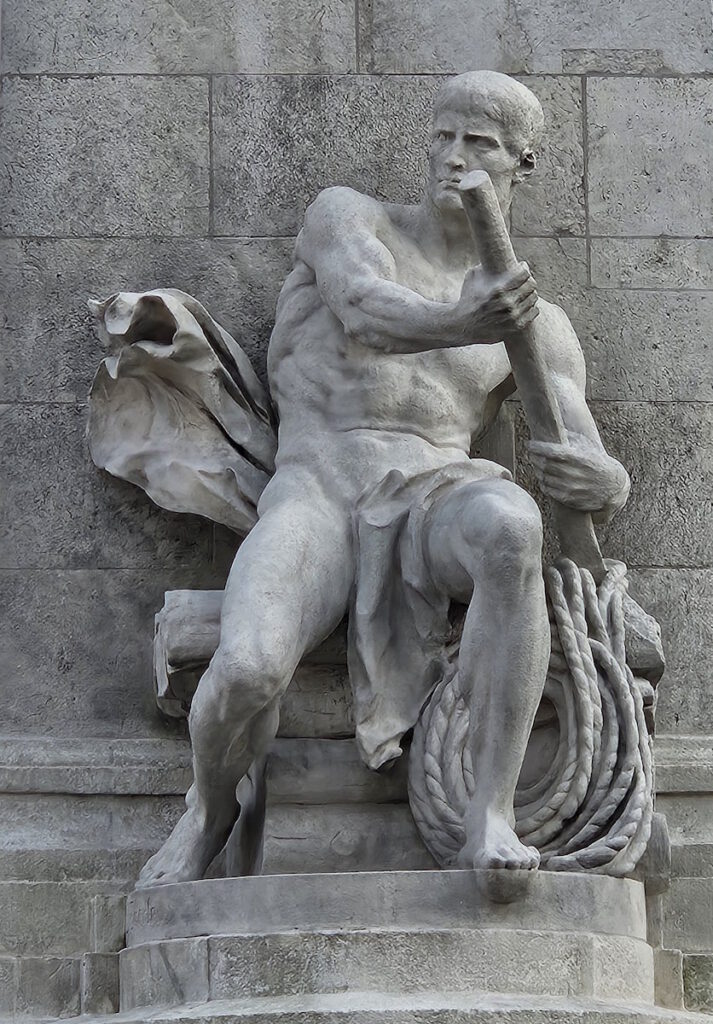

Carl Hocheder* (1854 – 1917) gestaltete 1890 bis 1892 eine Verbreiterung des äußeren und einen Neubau des inneren Brückenteils. 1894/95 schufen die Bildhauer Hugo Kaufmann (1868 – 1919) und Syrius Eberle** (1844 – 1903) die Allegorien »Die Kunst«, »Industrie« und »Flößer«. Die Allegorie »Fischerei« von Hermann Hahn** (1868 – 1945) wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder hergestellt. Anstelle der ebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstörten Statue von Hugo Kaufmann – »Die Kunst« – schuf Elmar Dietz** (1902 – 1996) eine → Nachbildung, die sich seit 1979 an der Ecke zur Steinsdorfstraße im Lehel befindet.

Die heutige Ludwigsbrücke aus mit Naturstein verkleidetem Stahlbeton wurde 1934/35 von den Bauunternehmen Karl Stöhr und Leonhard Moll errichtet. Die ersten Entwürfe dafür stammten vom Architekten German Bestelmeyer* (1874 – 1942).

Der größte Teil der Ludwigsbrücke gehört zum Stadtbezirk Au–Haidhausen.

*) Mehr zu German Bestelmeyer, Carl Hocheder und Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Elmar Dietz, Hermann Hahn und Syrius Eberle im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Museumsinsel: Deutsches Museum

Geschichte und Gebäude

Im Frühjahr 1903 initiierte Oskar von Miller die Gründung eines technisch-naturwissenschaftlichen Museums in München. Die Stadt stellte dafür ein Gelände auf einer 1899 befestigten Kiesbank in der Isar – der Kohleninsel – zur Verfügung. Nach Entwürfen des Architekten Gabriel von Seidl wurde 1909 mit den Bauarbeiten begonnen, aber bei der Eröffnung des Museums am 7. Mai 1925 waren sie noch nicht abgeschlossen. Das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik ist das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. Die Exponate und Vorführungen sollen dem interessierten Laien technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge verständlich machen.

Das Deutsche Museum wurde auf ungefähr 1500 Strauss-Pfählen errichtet, alle tief im Kiesbett der Isar verankert. Für jeden Pfahl bohrte man ein Loch und brachte ein Futterrohr nieder, das während des Füllens mit Beton hochgezogen wurde. Weil das System damals noch relativ neu war, grub man einige Pfähle wieder aus und untersuchte sie. Die wulstartige Erweiterung am unteren Ende war beim Einbringen des Betons in lockere Bodenschichten entstanden.

Deutsches Museum, Wetterturm (Fotos: 2023/24)

Die astronomische Uhr wurde 1935 von der J. Neher Söhne GmbH nach einem Entwurf des Architekten German Bestelmeyer (1874 – 1942) gebaut. Der Durchmesser des Zifferblatts beträgt 6.60 Meter.

Das Bibliotheksgebäude auf der Museumsinsel wurde 1928 bis 1932 nach Plänen des Architekten German Bestelmeyer errichtet.

Im Kleinen Posthof des Deutschen Museums befindet sich ein 1941 von dem Bildhauer Hans Vogl (1898 – 1988) geschaffener Herkules-Brunnen mit einer Bronzeskulptur des Schlangenwürgers. 2010 wurde der Brunnen restauriert.

Herkules-Brunnen (Fotos: September 2024)

Album über Ausstellungen im Deutschen Museum

Pestalozzistraße

Die frühere Glockenstraße – auch: Am Glockenbach – wurde 1897 nach Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) umbenannt. Der Schweizer, der zunächst Theologie, dann Jura studiert hatte, ist als Schul- und Sozialreformer berühmt. In den Siebzigerjahren des 18. Jahrhunderts nahmen er und seine Frau Anna auf ihrem Landgut mehrere Dutzend Kinder aus armen Familien auf und bemühten sich, ihnen durch »Wohnstubenerziehung« eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Aber aus finanziellen Gründen mussten sie das Projekt 1779 aufgeben.

Pestalozzistraße 48/50

Die Wohnhäuser Pestalozzistraße 48/50 wurden 1911 von Lothar Lindemann mit einer Reihe von Reliefs im späten Jugendstil gestaltet.

Reichenbachstraße und -brücke

Die Reichenbachbrücke und die Reichenbachstraße wurden nach dem Ingenieur und Erfinder Georg Friedrich von Reichenbach (1772 – 1826) benannt.

»Deutsche Eiche«

Das Gebäude, in dem sich urkundlich nachweisbar seit 1882 die Gaststätte »Deutsche Eiche« befindet, wurde 1862 als eines der ersten Häuser des Gärtnerplatzviertels für den Schlossermeister Theodor Gößling errichtet. Damals war das noch an der Utzschneiderstraße. Die Adresse änderte sich später zunächst in Reichenbachstraße 2 und schließlich in Reichenbachstraße 13. Von 1896 bis in die Dreißigerjahre gehörte die Immobilie einer Familie Reichenbach (!), die auch danach noch bis 1995 die Gaststätte betrieb. Dietmar Holzapfel und Sepp Sattler, die neuen Eigentümer, ließen das Gebäude 1995 bis 1998 renovieren und umbauen. 2018 heirateten die beiden und adoptierten ihren Geschäftsführer Roger Barta.

Sie stifteten 1998 auch einen Abguss des 1867 von Friedrich Brugger geschaffenen Gipsmodells einer Büste des Baumeisters Leo von Klenze* für ein Denkmal am → Gärtnerplatz. (Das Original der Bronze hatte man im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen.) Außerdem setzen sie sich dafür ein, dass 2026 auf der → Corneliusbrücke ein Denkmal für König Ludwig II. errichtet wird.

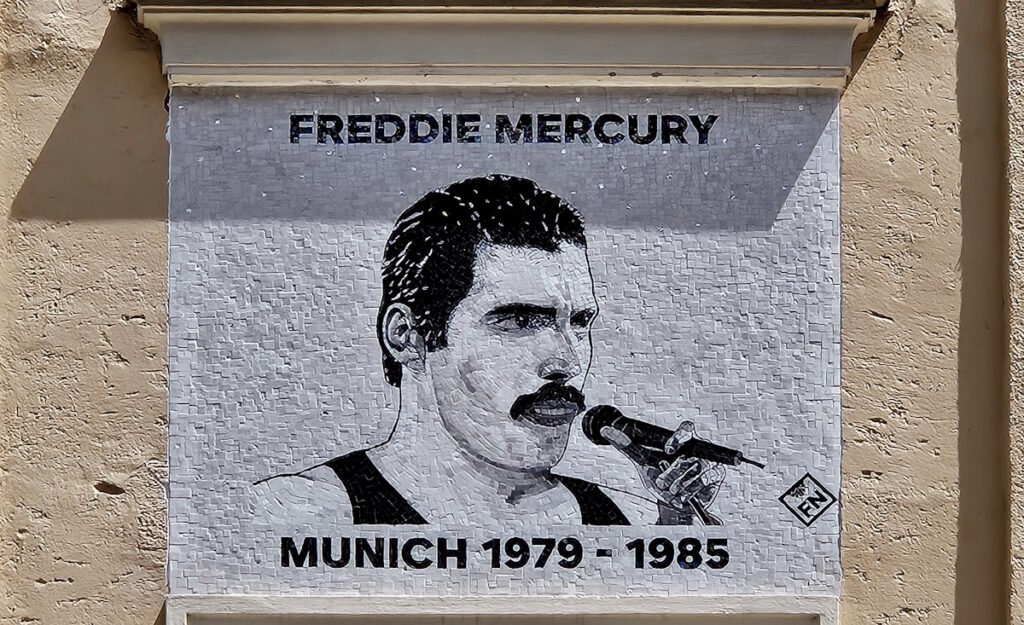

Die »Deutsche Eiche« war von 1974 bis 1978 Rainer Werner Fassbinders (1945 – 1982) Stammlokal, und als Freddie Mercury (1946 – 1991) von 1979 bis 1985 in München lebte, logierte er in der »Deutschen Eiche«. Franco Notonica schuf 2024 an der Fassade ein Glasmosaik mit einem Porträt des Musikers und im Jahr darauf ein weiteres mit dem Konterfei des Filmemachers.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Reichenbachstraße 19

Der aus Bamberg stammende Münchner Wirt und Maurermeister Franz Kil (1856 – 1887) baute 1862 das Haus an der Ecke Gärtnerplatz / Reichenbachstraße 19, dessen zum Platz gerichtete Fassade 1889 bereichert wurde. Von Franz Kil stammt übrigens auch das Geschäftshaus in der → Residenzstraße 16 im Stil der Neorenaissance.

Reichenbachbrücke

Die Reichenbachbrücke, deren Name an den Ingenieur und Erfinder Georg Friedrich von Reichenbach (1772 – 1826) erinnert, verbindet das Glockenbachviertel in der Isarvorstadt mit der Au.

Der Stadtzimmermeister Franz Michael Reiffenstuel überbrückte die Isar an dieser Stelle 1832 nach Plänen des Stadbaurats Karl Muffat. Aber schon zehn Jahre später wurde ein Neubau erforderlich. Den führte erneut Franz Michael Reiffenstuel aus, diesmal nach Entwürfen von Karl Muffat und Friedrich von Gärtner*. Diese Holzbrücke, die sogar dem Hochwasser von 1899 standgehalten hatte, wurde 1902 ein Stück weit isaraufwärts verschoben, um Platz für eine mit Muschelkalksteinen verkleidete Betonbrücke zu schaffen. In elf Monaten Bauzeit stellte das Unternehmen Sager & Woerner die von Friedrich von Thiersch* entworfene 135 Meter lange Brücke fertig. Die Bildhauer Ludwig Dasio, Fridolin Gedon und Ernst Pfeifer schufen die Pfeiler-Reliefs.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Fridolin Gedon: Fischer, Wassernymphe; Ludwig Dasio: Meerjungfrau (Fotos: November 2025)

Sechs Steinskulpturen aus Muschelkalk kamen erst 1925 dazu, und bei der Verbreiterung der Reichenbachbrücke 1964 von 12 auf 18 Meter wurden sie an die heutigen Positionen versetzt.

An den Widerlagern befinden sich »Industrie und Landwirtschaft« von Eugen Mayer-Faßold und »Wasserkraft« von Mauritius Pfeiffer (im Westen), »Badender weiblicher Akt« von Fritz Koelle und »Unser täglich Brot« von Josef Gangl im Osten.

Unterhalb der Brücke, am rechten Isarufer in der Au, stehen zwei weitere Skulpturen: »Der reißende Fluss« (auch: »Holzsammler«) von Rupert von Miller im Norden und »Der Wasserschöpfer« von Karl May im Süden.

Reisingerstraße

Die frühere Spitalgasse in der Isarvorstadt wurde 1905/06 nach dem Chirurgen Franz Reisinger (1787 – 1855) umbenannt, der sein Vermögen der → Ludwig-Maximilians-Universität München vererbt hatte. Acht Jahre nachdem er an Cholera gestorben war nutzte die Allgemeine Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität das Erbe, um 1863 in die Villa Sonnenstraße 17 umziehen. Das Reisingerianum war dann auch eine medizinische Bildungsanstalt.

Reisingerstraße 10

Das denkmalgeschützte Eckhaus Reisinger-/Frauenlobstraße wurde 1927 fertiggestellt. Heute nutzen es das Sozialreferat der Landeshauptstadt München und die Kommunale Verkehrsüberwachung.

Reisingerstraße 23

Der Münchner Künstler »Flying Förtress« verwendete die Fassade der Berufsschule der Barmherzigen Ordensschwestern in der Reisingerstraße 23 für ein Mural, und die 2010 in Hamburg gegründete Künstlergruppe »Jukebox Cowboys« (JBCB) schmückte 2015 auf Initiative des Kunstvereins »Positive Propaganda« die Mauer an der Ecke Reisinger-/Thalkirchner Straße mit Streetart.

Roecklplatz

1915 wurde der Roecklplatz in der Isarvorstadt nach der Familie Roeckl benannt, deren Unternehmen der Handschuhmacher Jakob Roeckl 1839 gegründet hatte. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ließ Christian Roeckl im Dreimühlenviertel eine Fabrik nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* errichten (»Roeckl-Schloss«). (Das Gebäude existiert nicht mehr.)

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Roecklbrunnen

Heinrich Rockl stiftete 1908 einen von dem Künstler Friedrich Delcroix (1864 – 1918) entworfenen Jugendstil-Brunnen. Der Roecklbrunnen auf dem Roecklplatz wurde 2009 restauriert.

Rumfordstraße

Um 1837 wurde die Rumfordstraße nach Benjamin Thompson Reichsgraf von Rumford (1753 – 1814) benannt, dem wir in München den Englischen Garten verdanken. Die südliche Straßenseite mit den geraden Hausnummern gehört zur Isarvorstadt, die andere zum Angerviertel der Altstadt.

Rumfordstraße 20

Der Hauseingang Rumfordstraße 20 ist bunt bemalt.

Rumfordstraße 38

Das von Max Albrecht errichtete Gebäude Rumfordstraße 38 wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach nur vereinfacht wieder aufgebaut. Erhalten blieb lediglich das Natursteinportal mit den Jahreszahlen 1840 und 1895. Worauf sich »1840« bezieht, weiß ich nicht; 1895 erfolgte jedenfalls der Erstbezug des Hauses.

Ruppertstraße

Die 1877 bis 1880 gebaute Viehhofstraße wurde 1897 nach dem bayrischen Politiker Kaspar Ritter von Ruppert (1827 – 1895) umbenannt.

1889 baute Johann Grimm die Häuser Ruppertstraße 10 und 12 im Stil der Neorenaissance.

Ruppertstraße 10/12 (Fotos: November 2023)

Die 20 Meter hohe Bronzeplastik »Baumzeichen 2« vor dem Kreisverwaltungsreferat wurde 1980 aufgestellt. Sie stammt von dem Bildhauer Karl Jakob Schwalbach*.

Die 1982 im Kosovo geborene Münchner Künstlerin Flaka Haliti* gestaltete 2020 das 15 Meter hohe Stahlgesicht vor dem Kulturzentrum LUISE: »I see a face. Do you see a face«.

*) Mehr über Flaka Haliti und Karl Jakob Schwalbach im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Stephansplatz

Der Stephansplatz in der Isarvorstadt trägt wie die Friedhofskirche des Alten Südfriedhofs den Namen des Heiligen Stephanus, der als erster Märtyrer gilt. An seiner Steinigung soll sich Saulus beteiligt haben, der spätere Apostel Paulus.

Spitzweg-Brunnen

Am Stephansplatz in der Isarvorstadt steht seit 1980 ein im Jahr davor vom Bildhauer und Steinmetz Konstantin Frick* (1907 – 2001) gestalteter Brunnen, der dem Maler Carl Spitzweg (1808 – 1885) gewidmet ist.

*) Mehr zu Konstantin Frick im Album über Brunnen in München

Spitzwegbrunnen am Stephansplatz (Fotos: Mai 2025)

Matratzenbrunnen

Vor der → Friedhofskirche St. Stephan am Eingang zum → Alten Südfriedhof fällt eine über ein Stück Mauer gehängte Matratze auf. Sie ist aus Bronze. Der ironisch gemeinte, gezielt als Kunst im öffentlichen Raum (»a space called public«) konzipierte Brunnen trägt den Titel »Waterfall« und wurde 2013 von der französisch-italienischen Bildhauerin und Installationskünstlerin Tatjana Trouvé (*1968) gestaltet.

Alter Südfriedhof, St. Stephan

Herzog Albrecht V. ließ 1563 vor den Toren der Stadt einen Pestfriedhof anlegen. Aufgrund der Seuchengefahr ließ Kurfürst Karl Theodor 1788 alle innerstädtischen Friedhöfe in München schließen und im Jahr darauf einen »Centralfriedhof« (heute: Alter Südfriedhof) außerhalb des → Sendlinger Tors anlegen. Der blieb dann bis 1868 die einzige Begräbnisstätte Münchens.

Der aus Mannheim stammende Münchner Wein- und Pferdehändler Johann Balthasar Michel, der am 13. August 1818 im Alter von 63 Jahren starb, wurde als erster Protestant auf dem Alten Südfriedhof bestattet. Unter den 18.000 Gräbern sind auch die berühmter Persönlichkeiten wie Gärtner, Klenze, Kaulbach und Schwanthaler zu finden. 1898 beschloss der Magistrat einen Zeitplan für die Auflassung des Alten Südfriedhofs, und seit dem 1. Januar 1944 hat es dort keine Beerdigungen mehr gegeben. 1954/55 wurde der Friedhof nach Plänen von Hans Döllgast umgestaltet, und heute dient die denkmalgeschützte Anlage als Park.

Als Ersatz für die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstörte hölzerne Friedhofskirche aus dem Jahr 1576 wurde 1674 bis 1677 die frühbarocke Kirche St. Stephan von Georg Zwerger gebaut. Die drei Altäre sind noch im Original erhalten. 2004 bis 2006 fand eine Renovierung der Kirche statt.

Thalkirchner Straße

Die Thalkirchner Straße wurde um 1833 nach der 1808 aus Thalkirchen, Obersendling, Maria Einsiedel und Hinterbrühl gebildeten Gemeinde benannt, die 1900 von München eingemeindet wurde.

Thalkirchnerstraße 7 / 11 / 14: Fassaden

Die Fassade des vom Eigentümer und Architekten Emerich Könyves entworfenen, 1897 fertiggestellten Mietshauses in der Thalkirchnerstraße 7 ist mit Reliefs und Skulpturen dekoriert. Am Ende des Straßenzugs (Thalkirchnerstraße 11), am Stephansplatz, steht ein 1899 von Max Ostenrieder im Stil der deutschen Renaissance gestaltetes Doppeleckhaus.

Thalkirchner Straße 7 (Fotos: März 2024 / März 2025)

Die neubarocke Fassade des 1899 gebauten Mietshauses an der Thalkirchner Straße 14 wurde von Rosa Barbist gestaltet, einer Architektin, von der wir nur wissen, dass sie in dem von Alois Barbist (1852 – 1905) geführten Bautechnischen Büro »Rosa Barbist« beschäftigt war, das zahlreiche Häuser in München errichtete.

»Große Flora V«

Das 1912/13 von Hans Grässel (1860 – 1939) fürs damalige Münchner Arbeitsamt errichtete neubarocke Gebäude an der Thalkirchner Straße 56 wurde 2010 nach Plänen des französischen Architekten und Designers Philippe Starck (*1949) zur Wohnanlage umgebaut. Der Brunnen im Innenhof kann nur durchs Gitter am Portal angeschaut werden. Frei zugängig ist das Kunstwerk »Große Flora V«. Die 1991 vom Bildhauer Fritz Koenig* (1924 – 2017) gestaltete Bronze steht vor der Freitreppe des ehemaligen Münchner Arbeitsamts.

*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fritz Koenig: Große Flora V vor dem ehemaligen Münchner Arbeitsamt (Fotos: Mai 2025)

Ochsenbrunnen

Der Bildhauer Hans Wimmer (1907 – 1992) schuf 1962 einen Ochsenbrunnen für den Viehhof. Die Bronze-Figur eines Schlachtiers ist zwar noch an der Ecke Zenettistraße / Thalkirchner Straße zu finden, aber Wasser läuft dort schon lange nicht mehr, und inzwischen ist das Kunstwerk von einem Metallzaun umgeben. (Von Hans Wimmer stammt auch das »Trojanische Pferd« im Kunstareal.)

Tumblingerstraße

1877 wurde die Tumblingerstaße auf dem Viehhofgelände nach einer einflussreichen Münchner Familie benannt, im Besonderen wahrscheinlich nach dem Metzger-Zunftmeister Michael Tumblinger, der im 15. Jahrhundert den Metzgersprung eingeführt haben soll.

Münchner Volkstheater

Das ursprüngliche Münchner Volkstheater aus dem Jahr 1903 wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Von 1983 bis 2020 befand sich das Theater am → Stiglmaierplatz. 2021 konnte der vom Architekturbüro LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei in Stuttgart und der Firma Georg Reisch in Bad Saulgau ausgeführte Neubau in der Tumblingerstraße auf dem Gelände des ehemaligen Viehhofs in Betrieb genommen werden. Intendant ist seit 2002 Christian Stückl, der durch seine Inszenierungen der Oberammergauer Passionsspiele bekannt geworden war.

Album über Theater

Urban Art in der Tumblingerstraße

Am Kulturzentrum LUISE (Ecke Ruppert-/Tumblingerstraße) brachten Kürls & Fader (Armin Kiss-Istok, Johannes Brechter) 2021 das 200 m² große Mural »Map of Tomorrow« an.

Die »Hall of Fame« in der Tumblingerstraße gehört zu einem Subkultur-Zentrum auf und am ehemaligen Viehhofgelände in der Isarvorstadt mit »Bahnwärter Thiel« und zahlreichen Graffiti.

Album über Subkultur in der Isarvorstadt

Westermühlbach

Der mehr als einen Kilometer lange Westermühlbach zweigt vom Großen Stadtbach ab und plätschert in einem schmalen Grünstreifen nach Norden, bis er unter dem Haus Pestalozzistraße 35 verschwindet. Am Westermühlbach entlang verläuft der Alexander-Miklósy-Weg.

Alexander Miklósy (1949 – 2018) studierte Forstwissenschaft an der → Ludwig-Maximilians-Universität. Wegen seiner nicht verheimlichten Homosexualität sah er damals jedoch keine Chance, als Forstwirt im Staatsdienst zu reüssieren. Deshalb betrieb er zeitlebens ein Taxi-Unternehmen. Alexander Miklósy wurde nicht nur ab 1996 als Aktivist der WählerInneninitiative Rosa Liste München in den Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt gewählt, sondern amtierte außerdem von 2002 bis zu seinem Tod als Bezirksausschuss-Vorsitzender. Der »Bürgermeister der Isarvorstadt« wurde als Brückenbauer geschätzt, und 2022 beschloss der Ältestenrat der Landeshauptstadt München, einen Weg in der Isarvorstadt nach ihm zu benennen.

Als die Geyerbrücke, mit der die Kapuzinerstraße den Westermühlbach überquert, 2005/06 saniert wurde, kam die Idee auf, eines der 1982 zugemauerten Gewölbe als Fußgänger-Unterführung zu öffnen. Das geschah bis 2010, und Anwohner machten den Tunnel dann unter Loomits (Mathias Köhler, *1968) Anleitung bunt.

Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße malten die Unterführung im Sommer 2025 neu aus.

Wittelsbacherbrücke und -straße

1888 wurden eine Straße, ein Platz und eine Brücke in München nach den Wittelsbachern benannt, einem der ältesten deutschen Hochadelsgeschlechter. Von 1180 bis 1918 stellten die Wittelsbacher Pfalzgrafen, Herzöge, Kurfürsten und Könige von Bayern, dazu auch von 1214 bis 1918 (mit Unterbrechung) die Pfalzgrafen bei Rhein. Ruprecht von Wittelsbach brachte es 1400 zum römisch-deutschen König; Ludwig IV. und Karl VII. wurden 1328 bzw. 1742 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Wittelsbacher saßen aber auch auf anderen europäischen Thronen.

Streetart in der Wittelsbacherstraße

Das sprayende Münchner Kindl ist Teil der Streetart an einer Mauer in der Wittelsbacherstraße, die zur Städtischen Kindertageseinrichtung Auenstraße 17 gehört.

Wittelsbacherbrücke

Nach Plänen des Architekten August von Voit (1801 – 1870) entstand 1876 eine eiserne Isarbrücke 800 Meter südwestlich der 1870 gebauten Braunauer Eisenbahnbrücke. An ihrer Stelle baute die Firma Sager & Woerner 1904/05 nach Entwürfen des Architekten Theodor Fischer* eine Betonbrücke über die Isar zur Verbindung der Isarvorstadt und der Au bzw. Untergiesing. Das Reiterstandbild Herzog Ottos I. von Wittelsbach schuf der Bildhauer Georg Wrba 1906.

Georg Wrba (1872 – 1939) studierte 1891 bis 1896 an der Akademie der Bildenden Künste München, und 1897 ließ er sich als selbständiger Bildhauer in München nieder. Zugleich übernahm er die Leitung der städtischen Bildhauerfachschule. 1905 berief ihn die Münchner Akademie als Professor, und von 1907 bis 1930 lehrte Professor Georg Wrba an der Akademie für Bildende Künste Dresden.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

Zenettistraße

Die frühere Schlachthausstraße in der Isarvorstadt wurde 1892/93 nach Arnold Ritter von Zenetti (1824 – 1891) umbenannt, der von 1867 bis 1890 Münchner Stadtbaurat gewesen war. Der Architekt hatte 1876 bis 1878 den Münchner Schlacht- und Viehhof gebaut, der bis ins 21. Jahrhundert betrieben wurde. Auch der Alte Nordfriedhof war 1866 bis 1869 nach seinen Plänen entstanden. Die Kanalisation in der Max- und Ludwigsvorstadt geht ebenfalls auf Arnold Zenetti zurück, und von 1879 bis zu seinem Tod hatte er außerdem die von ihm mitbegründete Freiwillige Feuerwehr München geleitet.

Bei der ehemaligen Viehmarktbank in der Zenettistraße 17 handelt es sich um einen 1913/14 von den Architekten Adolf Schwiening und Richard Schachner errichteten Backsteinbau mit einem barockisierenden Hauseingang.

Zweibrückenstraße

Um 1810 wurde die Zweibrückenstraße nach der Inneren und Äußeren Ludwigsbrücke oder dem Wittelsbacher Herzogtum Pfalz-Zweibrücken benannt. Max Joseph (1756 – 1825) hatte die Herrschaft der Wittelsbacher Linie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld über Bayern begründet und war 1806 durch ein Bündnis mit Napoleon zum ersten König von Bayern avanciert.

Fassaden

Hans Hartl errichtete 1903 das Bauwerk in der Zweibrückenstraße 8 nach eigenen Entwürfen im Stil der Neurenaissance. Eine nach der Beschießung des Roten Tores durch Marschall Conde am 8. September 1796 auf dem Grundstück gefundene Kanonenkugel wurde in die Fassade eingebettet. Der Architekt Hans Hartl verewigte sich in sitzender Pose als Halbrelief in einer Natursteinplatte an der Fassade. Die Aufsätze des Doppelgiebels vereinfachte man 1933. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude ohne größere Schäden.

Die nach einer Zeichnung von Gottfried Gottlieb Klemm um 1905 gestaltete Fassadenmalerei mit einem Postreiter im Zentrum bezieht sich auf die Gaststätte »Zum Postgarten«, die hier bis 1971 betrieben wurde.

Deutsches Patent- und Markenamt

Auf Basis des ersten einheitlichen deutschen Patentgesetzes von 1877 wurde noch im selben Jahr das Kaiserliche Patentamt in Berlin gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das »Deutsche Patentamt im Vereinigten Wirtschaftsgebiet« 1949 seine Tätigkeit in der Bibliothek des Deutschen Museums in München auf und blieb dort zehn Jahre lang, bis zur Bezugsfertigkeit des von den Architekten Franz Hart (1910 – 1996) und Georg Hellmuth Winkler (1899 – 1983) entworfenen Neubaus auf dem Gelände der 1953 abgerissenen Isar-Kaserne (Ecke Erhardt- / Zweibrückenstraße). Seit 1998 trägt die Bundesbehörde den Namen »Deutsches Patent- und Markenamt«.

1956 wurde der Bildhauer Fritz Koenig* (1924 – 2017) mit zwei Werken für das Deutsche Patentamt beauftragt: Er schuf einen Quellbrunnen aus Nagelfluh im Innenhof des Atriumbaus an der Zweibrückenstraße und eine Supraporte: das Relief einer Schlange mit Schlüssel, die das Patentamt als Schutz des geistigen Eigentums symbolisieren soll.

An der Fassade des Deutschen Patentamts in der Zweibrückenstraße symbolisieren seit 1958 von Robert Lippl** (1908 – 2009) gestaltete »Magdeburger Halbkugeln« den Erfinder- und Entdeckergeist. – Um 1660 demonstrierte der Physiker und Erfinder, Jurist und Politiker Otto von Guericke (1602 – 1686) an mehreren Orten auf spektakuläre Weise die Wirkung des Luftdrucks, indem er zwei Schalen zur Kugel zusammenfügte und dann mit einer Kolbenpumpe die Luft absaugte. Pferdegespanne schafften es nicht, die vom Luftdruck zusammengepressten »Magdeburger Halbkugeln« auseinander zu reißen.

*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum (A – K)

**) Mehr zu Robert Lippl im Album über Kunst im öffentlichen Raum (L – Z)