Maxvorstadt: Kunstareal München

In der Maxvorstadt befindet sich das Kunstareal München, einer der bedeutendsten Kulturstandorte Europas. Im engeren Sinne versteht man darunter das Areal mit dem Königsplatz, dem Lenbachhaus, dem Museum Ägyptischer Kunst und den Pinakotheken, aber im weiteren Sinne gehören beispielsweise auch die Universitäten und die Akademie dazu. 2009 vereinbarten der Freistaat Bayern und die Stadt München, diese Museums-, Kunst- und Wissenschaftslandschaft gemeinsam zu stärken. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde 2018 unterzeichnet.

Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke

Heinrich Brunn, Professor für Klassische Archäologie an der Universität München, richtete 1869 das »Museum von Gypsabgüssen klassischer Bildwerke« ein. Nach Brunns Tod am 23. Juli 1894 folgte ihm Adolf Furtwängler am Lehrstuhl und als Museums-Direktor. Im Zweiten Weltkrieg wurden 2383 von 2398 Abgüssen zerstört. In den Fünfzigerjahren richtete sich das Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke im ehemaligen NSDAP-Verwaltungsbau nahe des Königsplatzes ein, und dort ist die Sammlung seit 1991 dauerhaft zugänglich (Katharina-von-Bora-Straße 10). Zu sehen sind rund 2000 Abgüsse von Skulpturen und Reliefs der griechischen und römischen Antike vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. Ergänzt wird die Sammlung im Kunstareal München durch rund 200 Dauerleihgaben des Metropolitan Museum of Art in New York.

Album über das Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke

Amerikahaus München

Im Rahmen der »Reeducation« nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1945/46 in der Medizinischen Lesehalle der → LMU am Beethovenplatz der American Reading Room eröffnet. 1948 zog die Einrichtung in den ehemaligen »Führerbau« (heute: → Musikhochschule). Dort wurde die Bibliothek durch Kunstausstellungen und Veranstaltungen ergänzt.

Auf dem Areal des im Krieg zerstörten Lotzbeck-Palais am → Karolinenplatz entstand 1957 nach Plänen der Architekten Karl Fischer und Franz Simm das heutige »Amerikahaus«. Als die United States Information Agency wegfiel, schloss 1997 auch das Amerikahaus in München, aber im Jahr darauf übernahm das neu gegründete »Bayerisch-Amerikanische Zentrum im Amerikahaus« die Trägerschaft.

2011 beschloss die bayrische Staatsregierung, das Amerikahaus nach einer Sanierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften zu übergeben. Die Sanierung fand 2016 bis 2020 statt, doch aufgrund starken Widerspruchs änderte die Regierung ihre Pläne und ließ zu, dass 2020 wieder ein Amerikahaus als Kulturinstitution eröffnet werden konnte.

Das Amerikahaus München informiert mit einer umfangreichen Bibliothek, Ausstellungen und zahlreichen Veranstaltungen über den amerikanischen Kontinent.

Amerikahaus München, Ausstellung: »Micaiah Carter ‒ Tender Heart« (Fotos: Februar 2026)

NS-Dokumentationszentrum München

1828 baute Jean Baptiste Métivier einen klassizistischen Adelspalast für Karl Freiherr von Lotzbeck (1786 – 1873), in dem die NSDAP 1930 ihre Parteizentrale einrichtete (»Braunes Haus«). 1947 riss man die Ruine des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gebäudes ab, und das Areal blieb zunächst unbebaut.

Der Münchner Stadtrat regte 1989 an, es für den Bau eines »Hauses der Zeitgeschichte« zu nutzen, aber daraus wurde nichts. 2001 beschlossen die Stadt München und der Freistaat Bayern, ein NS-Dokumentationszentrum einzurichten, und 2005 stellte der Staat dafür das Grundstück zur Verfügung, auf dem das »Braune Haus« gestanden hatte. 2009 schlossen Bund, Land und Stadt einen Vertrag über das Projekt und die Kostenverteilung. Zwei Jahre später begannen die Bauarbeiten nach dem Plan des Berliner Architekturbüros Georg Scheel Wetzel, der bei einem 2008 ausgelobten Architekturwettbewerb gewählt worden war. Der Grundstein wurde 2012 gelegt, und die Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums erfolgte am 30. April 2015. Der offizielle Name lautet: NS-Dokumentationszentrum München ‒ Lern- und Erinnerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus (Adresse: Max-Mannheimer-Platz 1).

Das Gebäude des NS-Dokumentationszentrums östlich der Reste eines der beiden 1947 gesprengten »Ehrentempel« und südöstlich des inzwischen von der Hochschule für Musik und Theater München genutzten ehemaligen »Führerbaus« besteht aus einem oberirdischen Kubus aus Sichtbeton mit sechs Etagen und zwei doppelt so großen Untergeschossen.

Der Rundgang durch die chronologisch mit Texttafeln, Dokumenten, Fotografien und Videos aufgebaute Dauerausstellung »München und der Nationalsozialismus« fängt im 4. Stock an und endet in der 1. Etage. Das NS-Dokumentationszentrum klärt über das Auftreten der Nazis in Deutschland und in der Stadt auf und leistet Forschungsarbeit zu deren Terrorherrschaft.

NS-Dokumentationszentrum München (Fotos: September 2024)

In den letzten Kriegstagen im April 1945 mussten Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau nach Tirol marschieren. US-Soldaten brachten am 30. April 1945 beim Tegernsee einen der Todesmärsche auf, der am 26. April in Dachau begonnen hatte.

Der Bildhauer Hubertus von Pilgrim* (1931 – 2026) schuf 23 identische Mahnmale, die an die Todesmärsche der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau 1945 erinnern. Eines davon befindet sich in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die anderen Exemplare wurden 1989 bis 2009 entlang der Wege der Häftlinge aufgestellt. Dargestellt sind dreizehn bewusst nicht deutlich herausgearbeiteten KZ-Häftlinge. Im Raum München sind mehrere Abgüsse zu finden, so im NS-Dokumentationszentrum, in der KZ-Gedenkstätte Dachau, beim → Schloss Blutenburg und in Karlsfeld.

*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum

NS-Dokumentatinszentrum (offizielle Website)

Hochschule für Musik und Theater München

1846 ging aus der 1830 gegründeten »Central-Singschule« in der Münchner Dompfarrschule das »Königliche Conservatorium für Musik« im Odeon hervor. Nach mehreren Umorganisationen und Neubenennungen wurde daraus 1892 die »Königliche Akademie der Tonkunst«, 1924 die »Staatliche Akademie der Tonkunst, Hochschule für Musik in München«.

Das Odeon wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1957 zog die Hochschule in den ehemaligen »Führerbau« in der Arcisstraße 12, dessen Kongresssaal 1954 zum Konzertsaal umgebaut worden war. Seit 1999 lautet der Name »Hochschule für Musik und Theater München«.

Das Gebäude in der Arcisstraße wurde 1933 bis 1937 nach Plänen des Architekten Paul Ludwig Troost (1878 – 1934) errichtet. In diesem Repräsentationsbau des NS-Regimes unterzeichneten Chamberlain, Daladier, Hitler und Mussolini in der Nacht vom 29./30. September 1938 das Münchner Abkommen.

In einer »langen Orgelnacht« am 5. April 2025 führte die Hochschule für Musik und Theater München einige ihrer Orgeln mit kurzen Konzerten vor: die 1988 von der Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH in Berlin gebaute Orgel in A26, die 1999 von der Schweizer Orgelbau Kuhn AG gebaute Orgel im Großen Konzertsaal, die 2019 von Rowan West gebaute »Bach-Orgel« in A14 und die in jahrelanger Handarbeit in der Werkstatt des italienischen Orgelbauers Marco Fratti gebaute, im Januar 2024 gelieferte und bis November aufgebaute und intonierte Orgel für Musik im italienischen Stil des 16. bis 18. Jahrhunderts. Zu sehen war auch die Sandtner-Orgel aus dem Jahr 1974.

Das ist nur ein Beispiel aus der Fülle des vielseitigen und hochwertigen Programmangebots der Musikhochschule für die Öffentlichkeit.

Fratti-Orgel / Schuke-Orgel (Fotos: 5. April 2025)

Hochschule für Musik und Theater München (offizielle Website)

Königsplatz

Baugeschichte

Karl von Fischer* baute mit Friedrich Ludwig von Sckell* zusammen den ehemaligen Fürstenweg von der Münchner Residenz zum Schloss Nymphenburg für Ludwig I. zur Pracht- und Hauptachse Brienner Straße aus. Die Wittelsbacher stellten seit 1832 auch in Griechenland den König. Karl von Fischer entwarf deshalb den klassizistischen Königsplatz nach dem Vorbild der Akropolis (»Isar-Athen«).

1816 bis 1830 entstand nach Entwürfen von Karl von Fischer und Plänen von Leo von Klenze* das erste eigenständige Museumsgebäude der Welt, die Glyptothek am Königsplatz. Gegenüber, im Süden des Königsplatzes, hatte Karl von Fischer 1812 den Kuppelbau einer Gedächtniskirche vorgesehen. Stattdessen errichtete Georg Friedrich Ziebland* (1800 – 1873) dort 1838 bis 1848 ein Ausstellungsgebäude (heute: Staatlichen Antikensammlungen). Außerdem baute Leo von Klenze 1854 bis 1862 für König Ludwig I. die klassizistischen Propyläen nach dem Vorbild der Propyläen der Akropolis als Denkmal für den griechischen Freiheitskampf 1821 bis 1829 und für Ludwigs Sohn Otto, der von 1832 bis 1862 König von Griechenland war. Während Georg Friedrich Ziebland korinthische Säulen wählte, entschied Leo von Klenze sich für ionische (Glyptothek) bzw. dorische Säulen (Propyläen).

Für die Nationalsozialisten verdrehte Paul Ludwig Troost die Blickrichtung auf dem »Königlichen Platz« in der »Hauptstadt der Bewegung« um 180 Grad durch die Errichtung von zwei »Ehrentempeln« für die beim Münchner Putsch 1923 umgekommenen »Blutzeugen«. Zugleich entfernte er die Grünanlagen und ließ 20.000 Granitplatten verlegen. (Weil sich bei Platzregen das Wasser darauf sammelte, sprach man vom »Plattensee«.) Nach dem Zweiten Weltkrieg ordnete die amerikanische Militärregierung die Sprengung der nationalsozialistischen »Ehrentempel« an. Die Granitplatten wurden allerdings erst 1987/88 entfernt.

*) Mehr zu Karl von Fischer, Leo von Klenze, Friedrich Ludwig von Sckell und Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Staatliche Antikensammlungen

König Ludwig I. (1786 – 1868) ließ 1838 bis 1848 am klassizistischen Königsplatz ein von korinthischen Tempeln inspiriertes Ausstellungsgebäude nach Plänen von Georg Friedrich Ziebland (1800 – 1873) errichten – mit einer Bavaria im Zentrum des Giebelfeldes. 1869 bis 1872 befand sich in dem Bauwerk das königliche Antiquarium, 1897 wurde es der Münchener Secession übertragen. Nach dem Ersten Weltkrieg zog die Neue Staatsgalerie dort ein.

Das im Zweiten Weltkrieg vor allem im Inneren schwer beschädigte Gebäude wurde entkernt wieder aufgebaut und 1967 neu eröffnet: Staatliche Antikensammlungen. Zu sehen sind antike Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände von Griechen, Etruskern und Römern, von der kykladischen Kultur der Ägäis im 3. Jahrtausend vor Christus bis in die Spätantike im 5. Jahrhundert n. Chr.

Album über die Staatlichen Antikensammlungen

Propyläen

So wie die Ludwigstraße mit dem → Siegestor abgeschlossen ist, läuft die Brienner Straße auf die klassizistischen Propyläen zu. Leo von Klenze baute sie 1854 bis 1862 für König Ludwig I. nach dem Vorbild der Propyläen der Akropolis als Denkmal für den griechischen Freiheitskampf 1821 bis 1829 und für Ludwigs Sohn Otto, der von 1832 bis 1862 König von Griechenland war.

Glyptothek

Kronprinz Ludwig I. (1786 – 1868), der 1804 mit einer Sammlung antiker Skulpturen begonnen hatte, ließ 1816 bis 1830 nach Entwürfen von Karl von Fischer* und Plänen von Leo von Klenze* die Glyptothek am Königsplatz errichten. Die dreizehn Säle sind um einen Innenhof herum angeordnet. Bei den Entwürfen für die Giebelgruppe hatte sich Leo von Klenze auch mit Friedrich von Schelling beraten und am Ende die Göttin Minerva Erganea als Beschützerin der plastischen Künstler als Motiv. Johann Martin von Wagner zeichnete die Vorlage, und Nepomuk Haller führte die Giebelfiguren aus.

Während der Beseitigung von Kriegsschäden modernisierte der Architekt Josef Wiedemann* (1910 – 2001) die Räume, reduzierte die Detaillierung und öffnete die Lunette-Fenster zum im Niveau angehobenen Innenhof bis zum Boden. 1972 konnte die Glyptothek wiedereröffnet werden. Eine Generalsanierung der Glyptothek erfolgte 2018 bis 2021.

Bei den Exponaten der Glyptothek im Kunstareal München handelt es sich um Skulpturen, Reliefs und Mosaike aus archaischer (700 – 490 v. Chr.) bis spätrömischer Zeit (bis 550 n. Chr.).

*) Mehr zu Karl von Fischer, Leo von Klenze und Josef Wiedemann im Album über Architekten

Album über das Museum Glyptothek

U-Bahnhof Königsplatz

Bei der Gestaltung des U-Bahnhofs »Königsplatz« im Kunstareal München stellten Josef Wiedemann* und Johannes Segieth mit 32 bis zu vier Meter hohen Abbildungen von Kunstwerken einen Bezug zu den Galerien und Museen der Umgebung her. Die Vitrinen mit Exponaten aus der Glyptothek und der Staatlichen Antikensammlung wurden erst 1990 – zehn Jahre nach der Eröffnung des Bahnhofs – aufgestellt.

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Album über U-Bahnhöfe in München

»Wildes Pferd«

Der von den Nationalsozialisten als »entartet« bezeichnete Bildhauer Alexander Fischer* (1903 – 1981) gestaltete 1950 die Bronzeplastik »Wildes Pferd«, die 1965 vor den Propyläen enthüllt wurde und inzwischen vor dem Eingang zum Kunstbau des Lenbachhauses steht.

*) Mehr zu Alexander Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Lenbachhaus

1887 bis 1891 ließ sich der »Malerfürst« Franz von Lenbach (1836 – 1904) eine Villa am Königsplatz in München bauen. Die Pläne für die von der toskanischen Renaissance inspirierte historisierende Anlage stammten von Gabriel von Seidl*. 1924, zwanzig Jahre nach dem Tod ihres Mannes, verkaufte die Witwe Charlotte (»Lolo«) von Lenbach die Immobilie der Stadt München. Der Architekt Hans Grässel* erweiterte die Villa 1927 bis 1929 um einen Galerietrakt, und sie wurde der Öffentlichkeit als Kunstmuseum der Stadt zugängig gemacht. 1969 bis 1972 erfolgte eine erneute Erweiterung durch Heinrich Volbehr und Rudolf Thönessen. Außerdem entstand 1992 bis 1994 in einem beim Bau des U-Bahnhofs Königsplatz übrig gebliebenen unterirdischen Raum eine von dem Architekten Uwe Kiessler gestaltete Dependence der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, der »Kunstbau«. Das Lenbachhaus selbst wurde von 2009 bis 2013 generalsaniert und nochmals durch einen Kubus (»Goldschachtel«) erweitert.

*) Mehr zu Hans Grässel und Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Atrium

Im Atrium der Städtischen Galerie im Lenbachhaus am Königsplatz in München (Adresse: Luisenstraße 33) hängt die 2012 von Ólafur Elíasson* geschaffene Installation »Wirbelwerk« aus Stahl, Glas und Licht. Sie ist mehr als acht Meter hoch und endet dicht über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher. Grundidee ist die Dynamik der Kreisbewegung, und mit der Farbigkeit spielt der Künstler auf die der Gemälde des »Blauen Reiter« an.

Im Hintergrund ist ein Teil der Lenbach-Villa mit den Wohnräumen im Obergeschoss zu sehen.

*) Mehr zu Ólafur Elíasson im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Lenbachvilla

Einige Räume der Lenbachvilla sind im Originalzustand erhalten und können besichtigt werden.

Garten

Der Gartenarchitekt Max Kolb (1829 – 1915) gestaltete die Außenanlage des Lenbachhauses im Stil des Historismus, inspiriert von der italienischen Renaissance.

Kunstwerke im öffentlichen Raum

Vor dem Lenbachhaus bzw. unweit davon in der Luisenstraße stehen zwei zur Sammlung der Städtischen Galerie gehörende Kunstwerke aus Bronze von Fritz Koenig* (1924 – 2017): »Große Kugelkopfsäule« (1969/71) und »Großes Votiv K« (1963/64).

*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album Lenbachhaus / Album Sonderausstellungen im Lenbachhaus

Paläontologisches und Geologisches Museum

Der Architekt Leonhard Romeis* (1854 – 1904) baute 1899 bis 1902 die Königlich-Bayerische Kunstgewerbeschule, das heutige Paläontologische Museum im Kunstareal München (Richard-Wagner-Straße 10). Es gehört zur Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Zu sehen sind Fossilien von Tieren und Pflanzen ‒ auch von längst ausgestorbenen ‒ aus mehr als drei Milliarden Jahren.

*) Mehr zu Leonhard Romeis im Album über Architekten

Album über das Geologische und Paläontologische Museum (privat)

Staatliches Museum Ägyptischer Kunst

Teile der »Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst« waren von 1970 bis 2013 in der Münchner Residenz ausgestellt. Andere Exponate konnten von 2000 bis 2009 auf Schloss Seefeld am Ammersee besichtigt werden. Nach Plänen des Kölner Architekten Peter Böhm (*1954) entstand ein 2011 fertiggestellter Neubau im Kunstareal für die »Hochschule für Fernsehen und Film München« und das »Staatliche Museum Ägyptischer Kunst«.

Alle Räume des 2013 eröffneten Museums befinden sich im Untergrund. Zum Eingang in einer 17 Meter hohen – wie ein Pylon aussehenden – Betonwand (Gabelsberger Straße 35) geht man eine breite Treppe hinunter, und im Inneren führt eine Rampe noch weiter in die Tiefe.

Der im 1. Jahrhundert gefertigte Obelisk Albani bzw. Obelisk des Titus Sextius Africanus, ein im 1. Jahrhundert in Rom geschaffener sechs Meter hoher monolithischer Steinpfeiler aus Rosengranit, wurde von Napoleon nach Frankreich gebracht, 1815 von König Ludwig I. gekauft und nach München geholt. Von 1972 bis 2007 stand er im → Hofgarten vor dem Eingang zur Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst in der → Münchner Residenz. Seit 2012 befindet er sich im neuen Gebäude des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst.

Schatz aus der Pyramide der Königin Amanishakheto in Meroe (Fotos: September 2025)

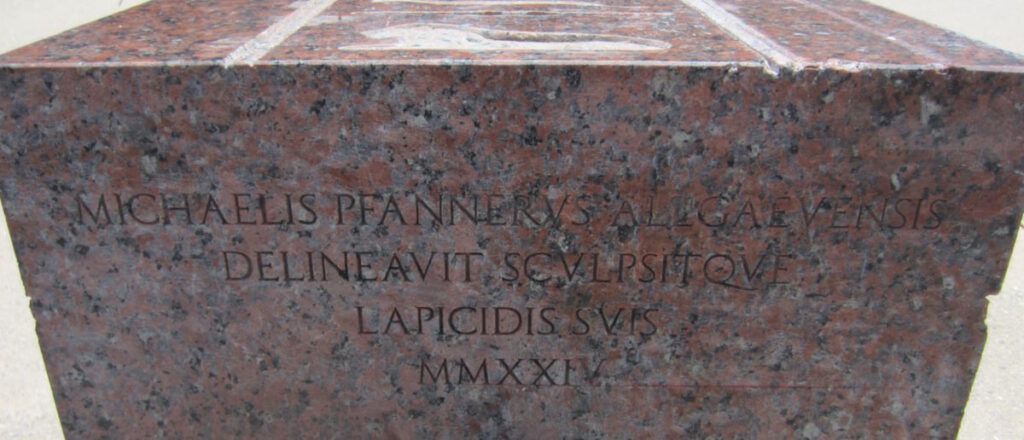

Eine originalgetreue, vier Tonnen schwere Kopie des Obelisken fertigte der Restaurator Michael Pfanner mit seinem Team in 2000 Arbeitsstunden. Sie verwendeten dafür rötlich schimmernden Granit aus Finnland. Den Obelisken kippten die Macher im Juni 2024 um, damit er zerbrach – und platzierten die Bruchstücke auf der Treppe des Ägyptischen Museums.

Album über das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst

Rossebändiger

Vor der → Technischen Universität in der Arcisstraße steht die Figur eines Rossebändigers des Bildhauers Bernhard Bleeker* (1881 – 1968) aus dem Jahr 1931. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Rossebändigergruppe des Bildhauers Hermann Hahn* (1868 – 1945).

Bei »Wunden der Erinnerung« handelt es sich um ein Mitte der Neunzigerjahre von Beate Passow (*1945) und Andreas von Weizsäcker (1956 – 2008) initiiertes Kunstprojekt, bei dem mit Glastafeln Spuren des Zweiten Weltkriegs wie zum Beispiel Einschläge an der Bronzeskulptur »Rossebändigergruppe« im Kunstareal München markiert sind.

*) Mehr zu Bernhard Bleeker und Hermann Hahn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

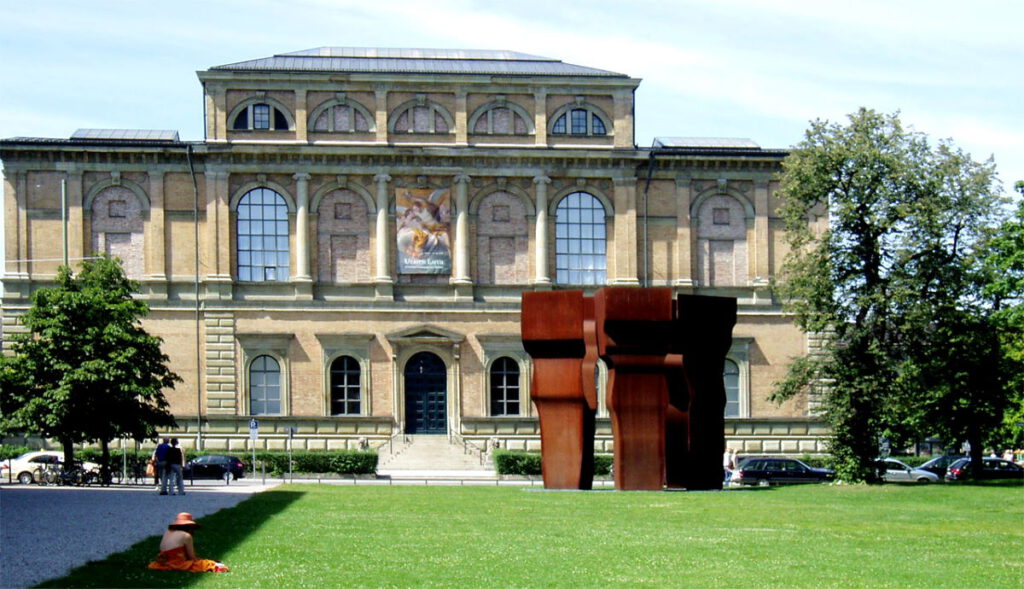

Alte Pinakothek München

Die Anfänge der Alten Pinakothek München gehen auf Historienbilder zurück, die Herzog Wilhelm IV. ab 1528 in Auftrag gab, darunter die »Alexanderschlacht« von Albrecht Altdorfer. Kurfürst Maximilian I. ließ sich 1627 von Nürnberg »Die vier Apostel« von Albrecht Dürer übergeben.

Kurfürst Maximilian Joseph – der spätere König von Bayern – ernannte den Maler und Architekten Johann Christian von Mannlich (1741 – 1822) 1799 zum pfalz-bayerischen Zentraldirektor aller Kunstsammlungen, und die von Mannlich 1793 vor den französischen Revolutionstruppen in Pfalz-Zweibrücken gerettete Gemäldesammlung bildete einige Jahrzehnte später den Grundstock der Alten Pinakothek in München.

König Ludwig I. von Bayern beauftragte 1826 Leo von Klenze* mit dem Bau eines Museums für die Gemäldesammlung. Die Pinakothek wurde am 16. Oktober 1836 eröffnet. Die Alte Pinakothek, so der Name seit 1853, konzentriert sich auf Maler vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts und gilt als eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt.

Das Gebäude wurde zwar im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, aber die Bestände hatte man rechtzeitig ausgelagert. Hans Döllgast* leitete 1946 bis 1957 den Wiederaufbau. Eine Renovierung fand 1994 bis 1998 statt.

*) Mehr zu Leo von Klenze und Hans Döllgast im Album über Architekten

Album über die Alte Pinakothek

Skulpturenpark Pinakothek

Vor dem Gebäude des → Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in der Gabelsberger Straße steht seit 2011 die Skulptur »Present Continuous« des niederländischen Bildhauers Henk Visch (*1950).

Der Bildhauer Hans Wimmer (1907 ‒ 1992) gestaltete das Trojanisches Pferd, das vor der → Alten Pinakothek an der Barer Straße steht. Über das Entstehungsjahr gibt es verschiedene Angaben zwischen 1976 und 1981. Aufgestellt wurde die Bronzeplastik wohl 1985.

Auch auf dem Grünstreifen zwischen der Alten und der Neuen Pinakothek im Kunstareal München sind einige Skulpturen frei zugängig.

Der Bildhauer Erich Hauser (1930 ‒ 2004) schuf 1970 die sieben Meter hohe »Doppelsäule 23/70« aus Edelstahl, die 1984 im Skulpturenpark Pinakothek aufgestellt worden ist. Die 1996 vom Bildhauer Alf Lechner (1925 ‒ 2017) Stahlplastik »Zueinander« wurde 2003 von der Alten Pinakothek erworben. Seinen Freund und Kollegen Fritz Koenig (1924 – 2017) überlebte Alf Lechner um drei Tage. Fritz Koenigs Bronzeplastik »Große Biga« aus dem Jahr 2000 befindet sich ebenfalls im Skulpturenpark Pinakothek.

Der englische Bildhauer Henry Moore (1898 – 1986) formte 1969/70 die Plastik »Two Piece Reclining Figure: Points« (»Liegende«). Eines der acht in Bronze gegossenen Exemplare ist im Skulpturenpark Pinakothek zu finden, unmittelbar am Rand der Baustelle der Neuen Pinakothek, die seine »Große Liegende« (1957) jahrelang unzugänglich gemacht hat.

Mehr zu den Künstlern im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Neue Pinakothek München

Nach Entwürfen Friedrich von Gärtners errichtete August von Voit die Neue Pinakothek, die am 25. Oktober 1853 als Pendant zur (Alten) Pinakothek eröffnet wurde und die erste Galerie »moderner« Kunst weltweit war. Die Ruine des 1944 von Bomben zerstörten Gebäudes wurde 1949 abgerissen. Alexander Freiherr von Branca gestaltete den postmodernen, am 28. März 1981 eröffneten Neubau. Die Neue Pinakothek widmet sich der europäischen Kunst vom späten 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

Für eine voraussichtlich zehn Jahre dauernde Generalsanierung ist die Neue Pinakothek im Kunstareal München seit Anfang 2019 geschlossen. Bevor die Baustelle abgesperrt wurde, konnte man zwei Skulpturen vor der Neuen Pinakothek sehen: »Große Liegende« (1957) von Henry Moore (1898 ‒ 1986) und »Miracolo« (1959/60) von Marino Marini (1901 – 1980).

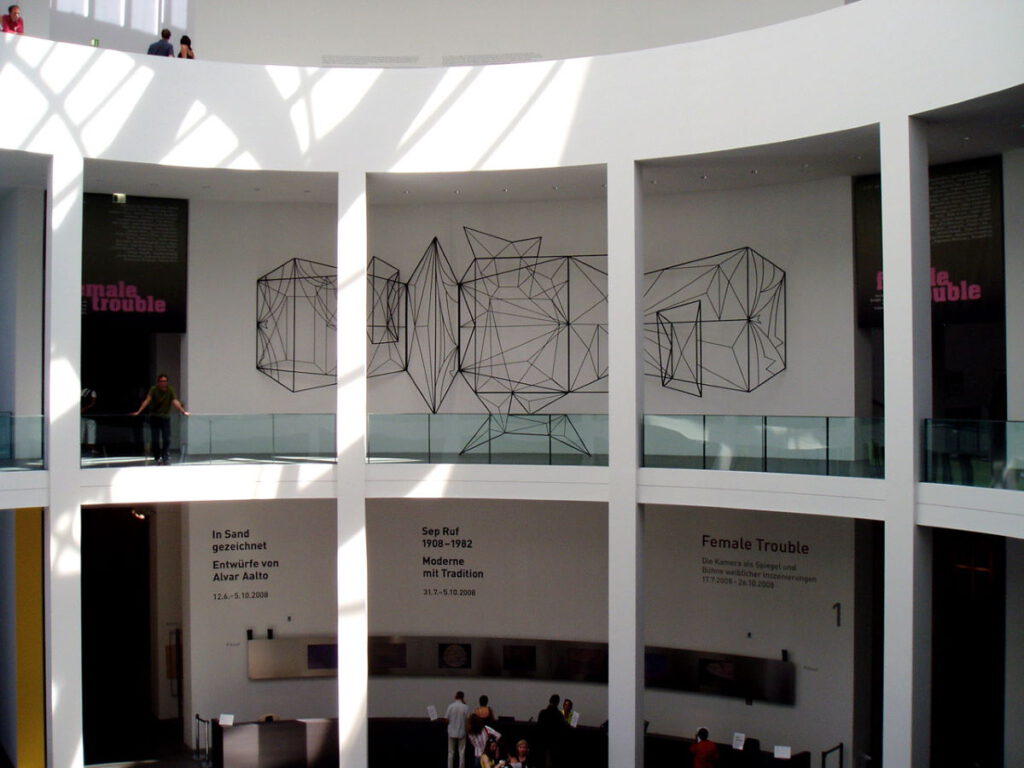

Pinakothek der Moderne

Nach einer erfolgreichen Spendenaktion stellte der Freistaat Bayern für den Bau der Pinakothek der Moderne ein bis dahin für die Errichtung von Universitätsinstituten vorgesehenes Grundstück der ehemaligen Türkenkaserne zur Verfügung. Das von dem Architekten Stephan Braunfels (*1950) entworfene Gebäude aus Sichtbeton wurde am 16. September 2002 eröffnet. Wegen Baumängeln musste die Pinakothek der Moderne von Februar bis September 2013 renoviert werden.

In der Pinakothek der Moderne sind vier unabhängige Museen untergebracht: im Obergeschoss die Sammlung Moderne Kunst, im Erdgeschoss das Architekturmuseum der TU München, im Untergeschoss die Staatliche Graphische Sammlung sowie Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich.

Album über die Pinakothek der Moderne (privat)

Der finnische Architekt Matti Suuronen entwarf 1968 ein erstes, zunächst als Skihütte konzipiertes Rundhaus aus Fiberglas mit einer Polyurethan-Isolation. Das mit einem Hubschrauber transportierbare »Futuro« in Form eines abgeflachten Rotationsellipsoiden ist sechs Meter hoch und hat einen Durchmesser von acht Metern. Die Nutzfläche beträgt 25 Quadratmeter. Ein »Futuro« stand vier Jahrzehnte lang in Vlotho und wurde als Konferenzzimmer genutzt. 2010 kam es nach Deutschland; 2015 wurde es von der Pinakothek der Moderne erworben, restauriert und vor dem Museum aufgestellt.

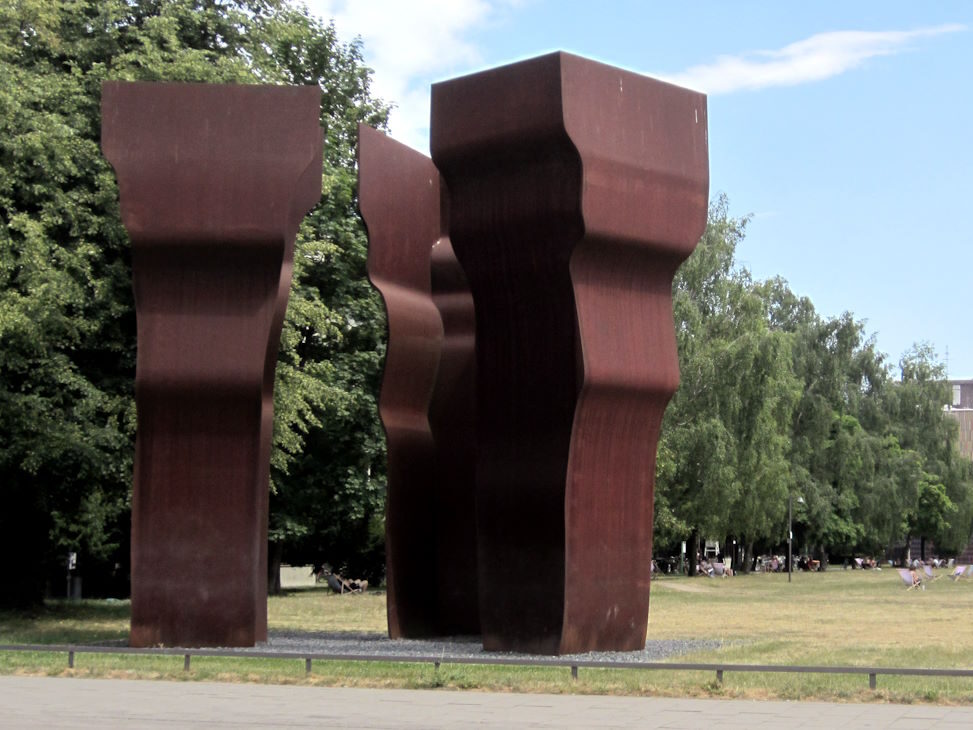

Vor der Pinakothek der Moderne, an der Barer Straße, steht seit 2002 die 1997 geschaffene stählerne Großplastik »Buscando la Luz« des baskischen Bildhauers Eduardo Chillida (1924 – 2002).

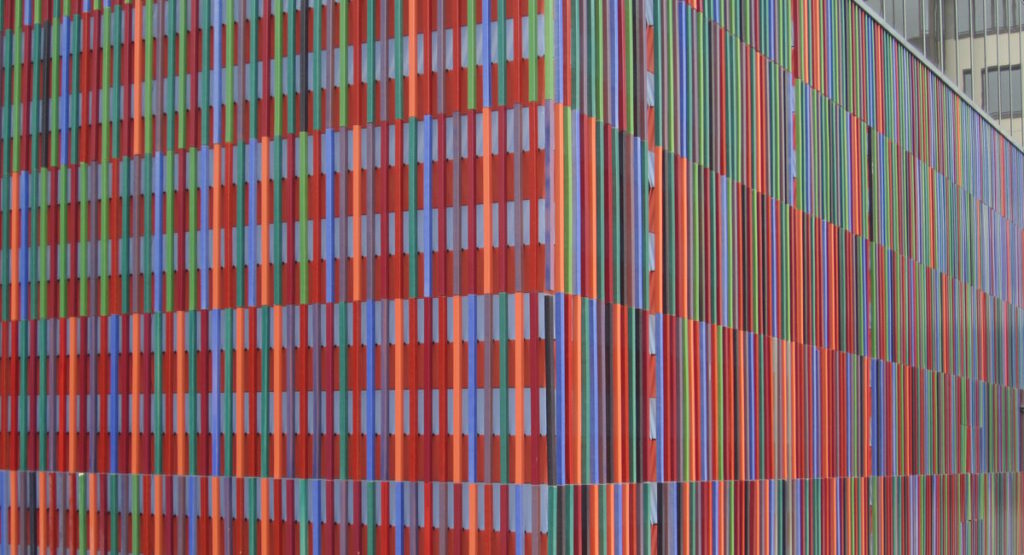

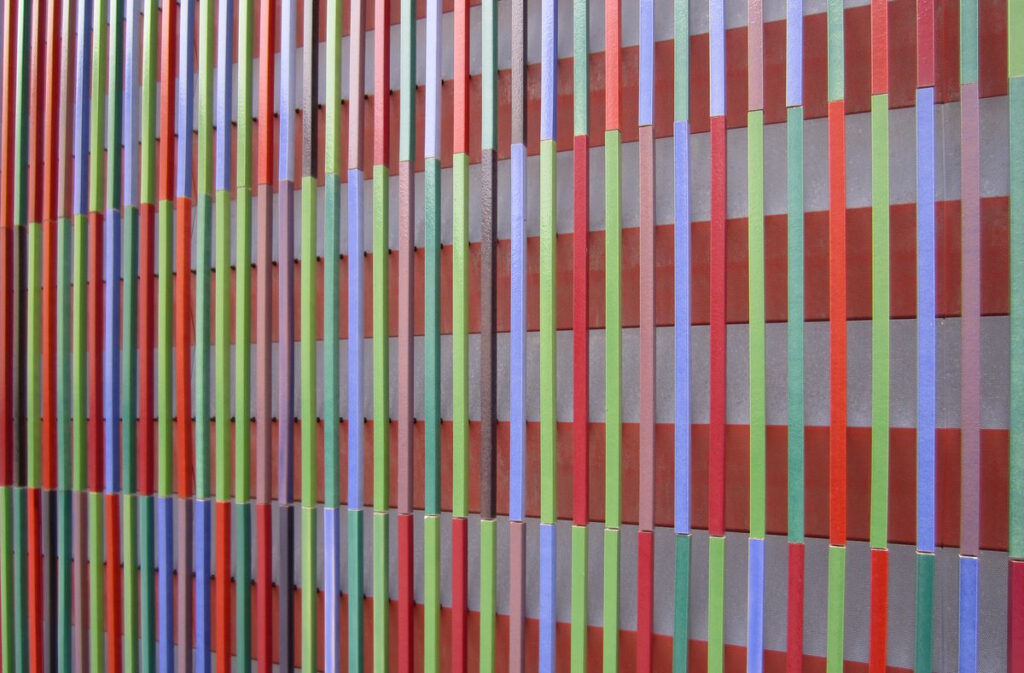

Museum Brandhorst

Die Henkel-Erbin Anette Petersen (1936 – 1999) heiratete in zweiter Ehe Udo Brandhorst und baute mit ihm eine private Sammlung zeitgenössischer Kunst auf, die 1993 in die Udo und Anette Brandhorst Stiftung überführt wurde. Um sie öffentlich zugänglich zu machen, ließ der Freistaat Bayern auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München nach Plänen des Architektenbüros Sauerbruch Hutton ein Museum errichten, das 2009 die Tore öffnete: das von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen betriebene Museum Brandhorst (Theresienstraße 35a). Zu den architektonischen Besonderheiten gehören die 36.000 bunten Keramikstäbe vor den Beton-Außenwänden.

Album über das Museum Brandhorst (privat)

Türkentor

In den Siebzigerjahren riss man die Kriegsruinen der 1823 bis 1826 gebauten Prinz-Arnulf-Kaserne (»Türkenkaserne«) bis auf das »Türkentor« ab. Die Berliner Architekten Sauerbruch Hutton führten 2008 bis 2010 eine von der Stiftung Pinakothek der Moderne finanzierte Sanierung des Türkentors durch. Seither befindet sich die von der Udo und Anette Brandhorst Stiftung erworbene Skulptur »Large Red Sphere« im Gebäude. Geschaffen wurde die 25 Tonnen schwere Granitkugel 2002 von Walter De Maria (1935 – 2013).

ERES-Stiftung

Die 2004 in München gegründete ERES-Stiftung mit Hauptsitz in der Römerstraße 15 fördert Kunst und (Natur-)Wissenschaft mit dem Ziel einer interdisziplinären Diskussion von Themen, die uns alle betreffen. Kunstausstellungen werden mit Vorträgen und Symposien kombiniert, um in einer komplexen Welt Orientierung zu suchen – unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Interessen. Vom 28. November 2025 bis 10. April 2026 ist in der ERES-Galerie an der Theresienstraße 48 die Ausstellung »It Is Plain That All Is Hidden« von Paul Valentin und Tatjana Vall zu sehen.

»It Is Plain That All Is Hidden« (Fotos: Februar 2026)

Mehr zur ERES-Stiftung im Album über Museen

Museum Mineralogia München

Beim Museum Mineralogia München (früher: Museum Reich der Kristalle) an der Theresienstraße 41 im Kunstareal handelt es sich um den öffentlich zugänglichen Teil der Mineralogischen Staatssammlung in München, die zu den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns gehört.

Album übers Museum Mineralogia München

Kunstareal München (offizielle Website der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen)

privat: