München: Denkmäler

Unter einem Denkmal versteht man eine Plastik oder Skulptur bzw. ein Monument zur Ehre einer Persönlichkeit. Andere Denkmäler erinnern nicht an einen Menschen, sondern an ein Ereignis, und das kann dann auch ein Mahnmal oder eine Gedenkstätte sein und die Erinnerungskultur betreffen (Album über Mahnmale). Denkmalschutz erhalten außerdem Gebäude (Baudenkmäler) und andere kulturgeschichtliche Zeugnisse (Kulturerbe, Kulturdenkmäler). Der in den Bereich Naturschutz gehörende Begriff Naturdenkmal bezieht sich dagegen nicht auf ein Artefakt, sondern auf ein natürliches Landschaftselement.

In diesem Album werden nur Denkmäler präsentiert, die dazu dienen, eine Persönlichkeit zu ehren und die Erinnerung an sie zu bewahren.

Herzog Albrecht V.

Der Wittelsbacher Albrecht V. (1528 – 1579) folgte seinem Vater Wilhelm IV. nach dessen Tod als Herzog von Bayern, wobei die (nicht den heutigen Regierungsbezirken entsprechenden) Teilherzogtümer Ober- und Niederbayern zu seinem Territorium gehörten. Der streng katholisch erzogene Herzog förderte die Jesuiten und die Gegenreformation, unterdrückte die Lutheraner und wies die Juden aus.

Im Treppenhaus der Bayerischen Staatsbibliothek in der Ludwigstraße stößt man auf eine Steinstatue Herzog Albrechts V.

Statue von Herzog Albrecht V. im Treppenhaus der Staatsbibliothek (Fotos: Juni 2023)

Philipp Apian

Der Arzt, Mathematiker, Kartograf und Heraldiker Philipp Apian (1531 ‒ 1589) erhielt 1554 von Herzog Albrecht V. den Auftrag, Johannes Aventinus‘ erste Karte von Bayern zu ergänzen. Dafür führte Philipp Apian sieben Jahre lang Landvermessungen durch und erstellte dann in zwei weiteren Jahren eine sechs mal sechs Meter große Karte (1563). Vor dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in der Alexandrastraße 4 steht eine Bronze-Büste von Philipp Apian.

Elise Aulinger

Der Bildhauer Anton Rückel (1919 – 1990), ein Schüler von Josef Henselmann*, entwarf die Bronzefigur der in der Blumenstraße geborenen Münchner Volksschauspielerin Elise Aulinger (1881 – 1965), und Eugen Kiesel stiftete den Brunnen, der 1977 auf dem Viktualienmarkt enthüllt wurde. (Von Anton Rückel stammt auch das Denkmal für König Ludwig II. in den Maximiliansanlagen.)

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

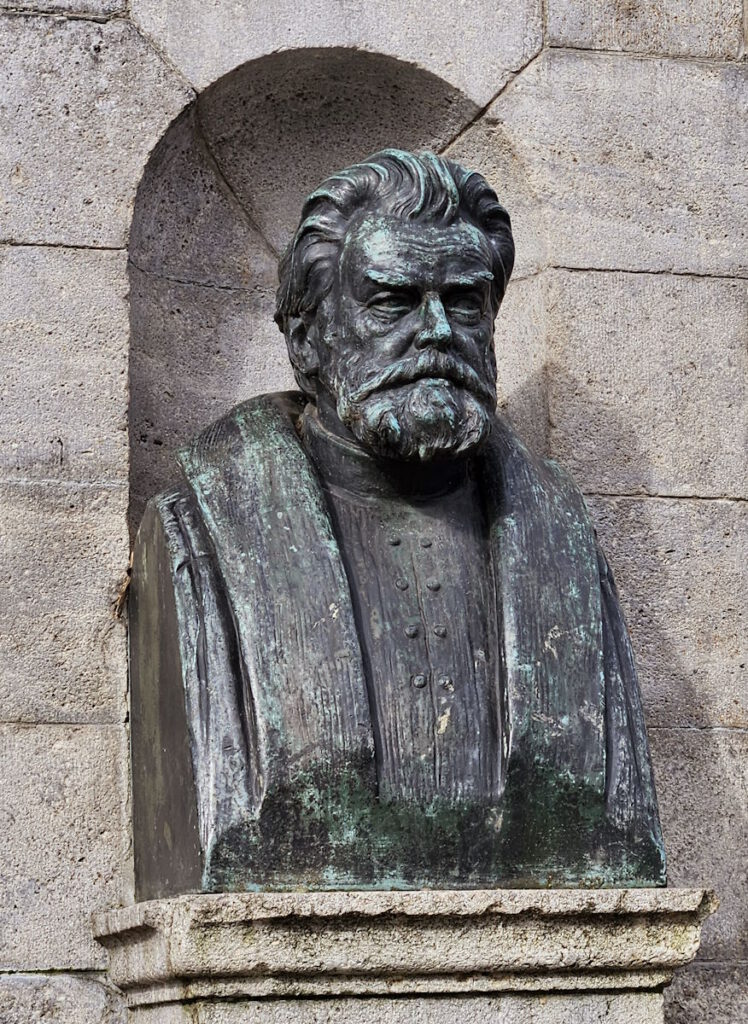

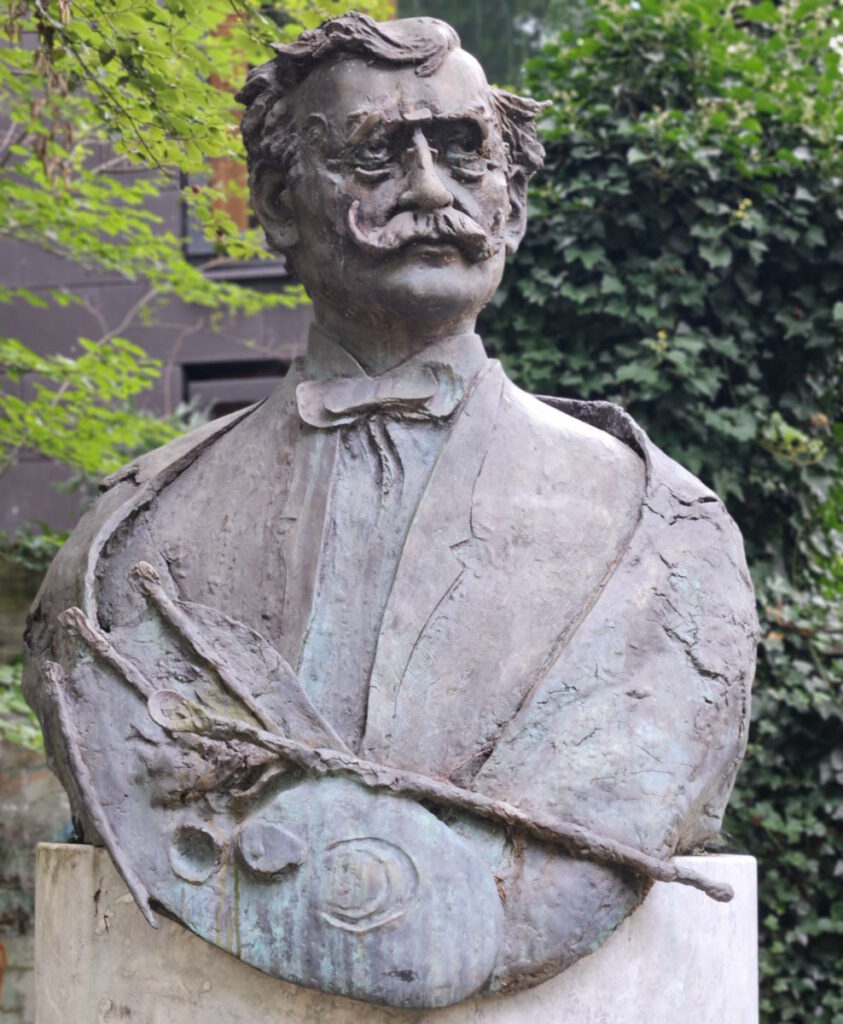

Anton Ažbe

Im Leopoldpark in Schwabing steht ein Denkmal für den slowenischen Maler Anton Ažbe (1862 – 1905), aus dessen Malschule in München beispielsweise Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky hervorgingen.

Christian Bärmann

Am Rand der Borstei, auf einer kleinen Wiese bei der Einmündung der Lampadiusstraße in die Dachauer Straße, befindet sich seit etwa 1930 ein vom Grafiker, Bildhauer und Keramiker Otto Hohlt* (1889 – 1960) gestalteter Gedenkbrunnen für den Zeichner und Schriftsteller Christian Bärmann.

Der Bäckersohn Christian Bärmann (1881 – 1927) heuerte zunächst in Hamburg als Schiffsjunge an. Zurück in seiner Heimatstadt Würzburg, sollte er auf Wunsch der Eltern Architektur studieren. Weil beim Polytechnischen Zentralverein sein künstlerisches Talent auffiel, bewarb sich Christian Bärmann an der → Akademie der Bildenden Künste München, und weil er damit scheiterte, besuchte er stattdessen eine private Malschule. Christian Bärmann illustrierte zum Beispiel Roman-Ausgaben des Schriftstellers Waldemar Bonsels (1880 – 1952) über die Biene Maja und schrieb schließlich selbst Kinderbücher.

*) Mehr zu Otto Hohlt im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Jakob von Bauer

Dem Juristen Jakob von Bauer (1787 – 1854), der von 1838 bis zu seinem Tod als Erster Bürgermeister der Stadt München amtierte, verdanken wir die Grünanlage in den Isarauen, die wir als Flaucher kennen. Der Bildhauer Max von Widnmann* (1812 – 1895) formte 1854/55 eine Gipsbüste Jakob von Bauers, die sich inzwischen im Depot des → Münchner Stadtmuseums befindet. Die danach von der Kunstzinkgießerei München angefertigste Zinkbüste war für das Grab Jakob von Bauers auf dem → Alten Südfriedhof gedacht. Dort ist sie nicht mehr. Ein zweiter Abguss wurde 1861 auf einem Sandstein-Sockel in den Flaucheranlagen in Sendling enthüllt. 1989 fand eine Restaurierung des Denkmals statt.

*) Mehr zu Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer (1945 – 2024) war einer der berühmtesten deutschen Fußballspieler, -trainer und -funktionäre.

Die im Auftrag der Kurt-Landauer-Stiftung von Matilde Romagnoli modellierte überlebensgroße Bronzestatue Franz Beckenbauers entstand 2024/25 und wurde im September 2025 vor der → Allianz Arena in → Fröttmaning enthüllt.

Matilde Romagnoli (*1992) begann ihr Kunststudium 2012 an der Accademia delle Belle Arti di Brera in Mailand, wechselte 2014 zur → Akademie der Bildende Künste München und schloss es 2023 dort ab.

Matilde Romagnoli: Franz Beckenbauer (Fotos: September 2025)

Benno von Meißen

Bischof Benno von Meißen wurde im Sachsenkrieg (1073 – 1075) von König Heinrich IV. des Hochverrats beschuldigt und beteiligte sich 1077 an der Wahl des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden. Einer Legende zufolge warf Benno den Schlüssel zum Dom in die Elbe, als er weichen musste, aber als er nach Meißen zurückkehrte, servierte man ihm einen Fisch, in dem er den Schlüssel wiederfand.

Papst Hadrian VI. sprach ihn 1523 heilig. Dagegen protestierte Martin Luther (»Wider den Abgott und Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden«), und Anhänger des Reformators zerstörten 1539 das Grab Bennos im Meißener Dom. Daraufhin ließ Herzog Albrecht V. von Bayern die Gebeine bzw. Reliquien 1576 in den Münchner Dom bringen. 1580 wurde der hl. Benno zum Schutzpatron Münchens und Bayerns proklamiert.

Ein unbekannter Goldschmied fertigte 1601 das Reliquiar und die silberne Büste, die in der Bennokapelle der Frauenkirche zu sehen ist.

Die fast zwölf Meter hohe Bennosäule vor der Kirche St. Benno wurde 1910 nach einem Entwurf des Architekten German Bestelmeyer* (1874 – 1942) errichtet. Der Bildhauer Georg Albertshofer (1864 – 1933) gestaltete die drei Meter hohe Bronzefigur des Heiligen.

Der Bildhauer İskender Yediler (*1953) griff die Legende auf und gestaltete die Aluminiumfigur eines Fisches mit Schlüssel, die seit 2005 vor der Kirche St. Benno am Ferdinand-Miller-Platz zu finden ist.

*) Mehr zu German Bestelmeyer im Album über Architekten

Bennosäule / İskender Yediler: Fisch mit Schlüssel (Fotos: Juni 2025)

Agnes Bernauer und Herzog Albrecht III.

Agnes Bernauer (um 1410 – 1435), die Tochter eines Augsburger Baders, war die Geliebte, möglicherweise sogar erste Ehefrau des bayrischen Thronfolgers Albrecht (III.). Der brachte sie im Jagdschloss Blutenburg unter, und 1433 erwarb Agnes Bernauer sowohl eine Hube in Laim als auch ein Gehöft in Untermenzing ‒ wahrscheinlich mit finanziellen Mitteln Albrechts. Wegen der skandalösen Mesalliance ließ Albrechts Vater, Herzog Ernst von Bayern-München, die junge Frau bei Straubing in der Donau ertränken.

Der Bildhauer Joseph Michael Neustifter* gestaltete 2013 im Auftrag des Obermenzinger Ehepaars Ursula und Fritz Heimbüchler ein »Ein Denkmal für die Liebe« zur Erinnerung an Agnes Bernauer und Herzog Albrecht III. Die Bronze-Stele ist nordöstlich des → Schlosses Blutenburg zu finden.

*) Mehr zu Joseph Michael Neustifter im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bernhard von Clairvaux

Bernhard von Clairvaux (um 1090 – 1153) gründete 1115 im Auftrag seines bisherigen Klosters Cîteaux südlich von Dijon das Kloster Clairvaux in der Champagne und übernahm als Abt dessen Leitung. Er gilt als einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens und wurde 1174 heiliggesprochen, 1830 sogar zum Kirchenlehrer erhoben.

Die Bernhard von Clairvaux darstellende Bronzefigur vor der dem Heiligen geweihten → Kirche in Ramersdorf (Görzer Straße 86) wurde vom Bildhauer Anton Rückel (1919 – 1990) gestaltet, dem wir auch das → Brunnendenkmal für Elise Aulinger am Viktualienmarkt und das → Denkmal für König Ludwig II. in den Maximiliansanlagen verdanken.

Friedrich Bezold

Friedrich Bezold (1842 – 1908) habilitierte sich 1877 in Otologie (Ohrenheilkunde) und leitete ab 1878 das otiatrische Ambulatorium der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im → Nußbaumpark in der Ludwigsvorstadt steht der 1914 von Karl Hoepf errichtete Denkmalbrunnen für Friedrich Bezold mit einer von Georg Mattes (1874 – 1942) gestalteten Büste des Mediziners. (Georg Mattes schuf auch den Jugendstilbrunnen im Pausenhof des Oskar-von-Miller- des Maximiliangymnasiums in Schwabing.)

Otto von Bismarck

Otto von Bismarck (1815 – 1898) amtierte (mit Unterbrechung) 1862 bis 1890 als preußischer Ministerpräsident und parallel dazu von 1867 bis 1871 als Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes. Nachdem ihm als treibender Kraft 1871 die Gründung des Deutschen (Kaiser-)Reichs gelungen war, übernahm der Fürst auch das Amt des Reichskanzlers, aber als er sich 1890 mit Kaiser Wilhelm II. überwarf, verlor er sein Amt: »Der Lotse geht von Bord«.

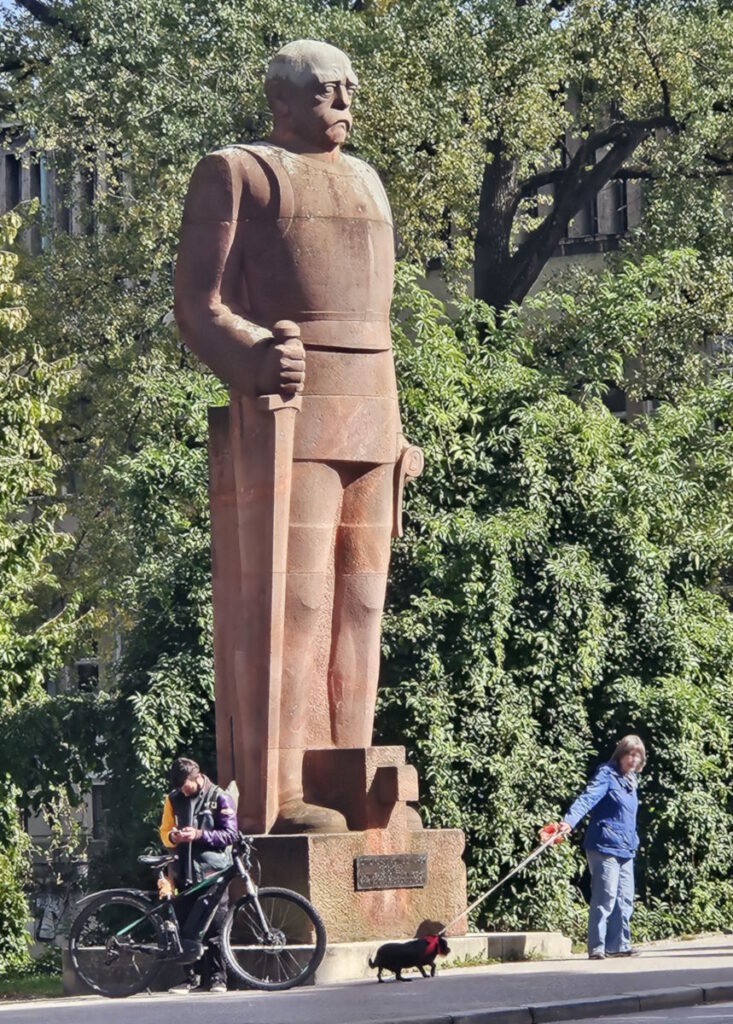

Bismarck-Denkmal

Das Monumentalstandbild des ehemaligen Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck wurde 1931 von dem Münchner Bildhauer Fritz Behn* (1878 – 1970) gestaltet und von dem Steinmetzmeister Rödl aus Rochlitzer Porphyr angefertigt. Gestiftet hatte das Denkmal der Industrielle Paul Reusch (1868 – 1956) für die Ehrenhalle des Deutschen Museums, aber Oskar von Miller wollte es dort nicht haben. Aufgestellt wurde die dreieinhalb Meter hohe Bismarck-Statue deshalb zunächst vor dem noch nicht fertiggestellten Kongresssaal, 1934 dann an der 1924/25 gebauten Boschbrücke.

*) Mehr zu Fritz Behn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bismarck-Brunnen

1913 gestaltete der Münchner Bildhauer Josef Flossmann* (1862 – 1914) den Bismarck-Brunnen, der am 1. April 1914, dem 99. Geburtstag des früheren Reichskanzlers, auf dem Wensauerplatz in Pasing enthüllt wurde. Nachdem die 60 mal 55 Zentimeter Bronzestatue zwischen 15. Mai und 4. Juni 1984 gestohlen worden war, ersetzte man sie Ende 1985 durch eine Nachbildung (heute im → Münchner Stadtmuseum). Das Original tauchte 2005 wieder auf und steht seit März 2009 wie zuvor auf dem Wensauerplatz.

*) Mehr zu Josef Flossmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bernhard Borst

Bernhard Borst (1883 – 1963) wurde in Offenburg geboren, kam aber im Alter von fünf Jahren nach München. Nach einer Maurer-Lehre besuchte er 1899 bis 1903 die Baugewerkschule München. 1908 machte sich Bernhard Borst als Architekt und Bauunternehmer selbstständig.

Die Stadt München kündigte ihm Ende 1922 seinen Bauhof in der Thalkirchner Straße. Um Ersatz zu beschaffen, kaufte er noch im Dezember kurz entschlossen ein Grundstück an der Dachauer Straße in Moosach, das bis dahin als Schafweide benutzt worden war. Dort wollte er einen neuen Lagerplatz einrichten und Wohnungen bauen. Weil Bernhard Borst mit dem Ergebnis eines Architektenwettbewerbs unzufrieden war, erarbeitete er selbst einen Entwurf und erhielt 1924 die Baugenehmigung für 33 Wohnungen. Es wurde eine ganz besondere Siedlung: die Borstei.

Büste von Martin Mayer

Auf einer Säule im Rosengarten der Borstei steht die 1962 von dem Bildhauer Martin Mayer* (1931 – 2022) modellierte Bronzebüste des Borstei-Gründers Bernhard Borst.

*) Mehr über Martin Mayer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Das Kenotaph

Bernhard Borst wollte in der Borstei bestattet werden, aber der Friedhofszwang ließ das nicht zu. Deshalb ist das von zwei Löwen getragene Grabmal im Garten der Ruhe ein Kenotaph, das der Bildhauer Bernhard Bleeker* 1954 aus Kehlheimer Donau-Kalkstein formte. Aufgestellt wurde es 1964. Die 2003 hinzugefügten Medaillons des Ehepaars Erna und Bernhard Borst stammen von der Bildhauerin Marlene-Jasmin Distler. (Das Grab Borst befindet sich auf dem → Westfriedhof.)

*) Mehr über Bernhard Bleeker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über die Borstei

Clemens Brentano

Der Dichter und Schriftsteller Clemens Brentano (1778 – 1842) gilt neben Achim von Arnim als Hauptvertreter der Heidelberger bzw. Jüngeren Romantik.

Die Bildhauerin Angelika Fazekas (*1949) gestaltete 1981 das Denkmal für Clemens Brentano, der von 1833 bis 1842 in München gelebt hatte. Dargestellt sind Figuren aus seinem Märchen »Gockel, Hinkel und Gackeleia«. (1984 schuf Angelika Fazekas die Figuren für den → St.-Georgs-Brunnen auf dem Milbertshofener Platz.)

Paul Busching

Der Jurist und Volkswirtschaftler Paul Busching (1877 – 1945) gründete 1899 in München einen Verein für Verbesserung der Wohnverhältnisse (heute: Gemeinnütziger Wohnungsverein München 1899 e. V.). Die Nationalsozialisten entzogen ihm 1933 seine Professur und auch alle anderen Ämter. 1955 wurde eine Straße in der Parkstadt Bogenhausen nach ihm benannt, und dort (vor Hausnummer 2) befindet sich auch ein Denkmal für Paul Busching. Es stellt einen Grundsteinleger dar und wurde 1958 vom Bildhauer Seff Weidl (1915 – 1972) nach dem Vorbild seiner vier Jahre davor geschaffenen Plastik »Vorgebeugter Mann« gestaltet, die in Marl zu finden ist.

Johann von Capistrano

Vor der Kirche, in der Gotthelfstraße, steht ein von dem Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987) aus Granit gehauenes Denkmal für den hl. Johann von Capistran.

Der wurde 1386 in Capistrano, einer Gemeinde in den Abruzzen, geboren. Johann studierte Jura und amtierte als Richter in Perugia, bevor er 1415 in den Franziskanerorden aufgenommen wurde und bald schon als Wanderprediger auftrat. Später avancierte der Fanatiker zum Inquisitor. Als ein Bauer behauptete, Juden hätten Hostien geschändet, ließ Johann von Capistran im Mai 1453 alle 318 Juden in Breslau und Umgebung festnehmen, 41 von ihnen auf Scheiterhaufen verbrennen, die überlebenden Erwachsenen vertreiben und die Kinder taufen. 1456 starb Johann von Capistrano. Papst Alexander VIII. sprach ihn 1690 heilig. Dass ihm 1960 eine Kirche in Bogenhausen geweiht wurde (→ St. Johann von Capistran), stieß auf viel Kritik.

*) Mehr über Josef Henselmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

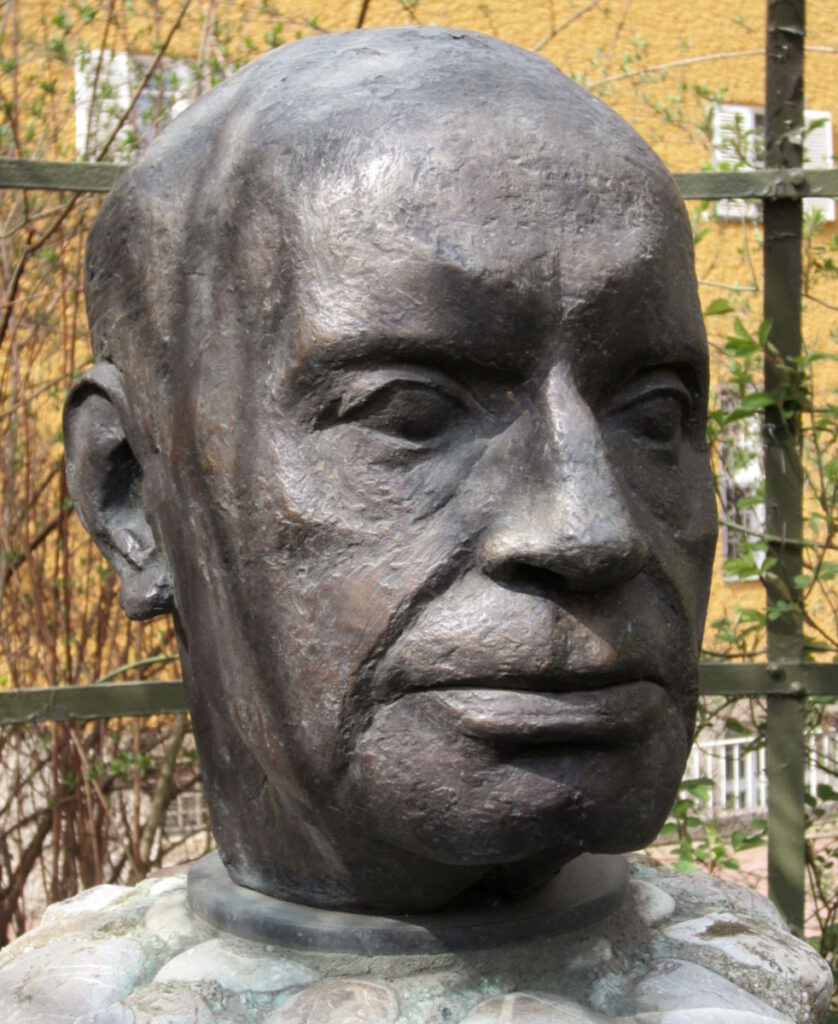

Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache (1912 – 1996) studierte in Bukarest und Berlin Philosophie, Mathematik und Musik. 1945 bis 1952 leitete er als Nachfolger Wilhelm Furtwänglers ad interim die Berliner Philharmoniker, aber nicht ihn, sondern Herbert von Karajan wählten die Berliner Philharmoniker dann als Chefdirigenten. Von 1979 bis zum Tod war Sergiu Celibidache Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker, mit denen er 1985 den Konzertsaal im Kulturzentrum Gasteig eröffnete. Im Gegensatz zu Herbert von Karajan lehnte er Tonkonserven ab.

Der Bildhauer Nikolai Tregor* (1946 – 2024) gestaltete die Bronzebüste, die derzeit im Treppenhaus der → Isarphilharmonie zu sehen ist.

*) Mehr zu Nikolai Tregor im Album über Kunst im öffentllichen Raum

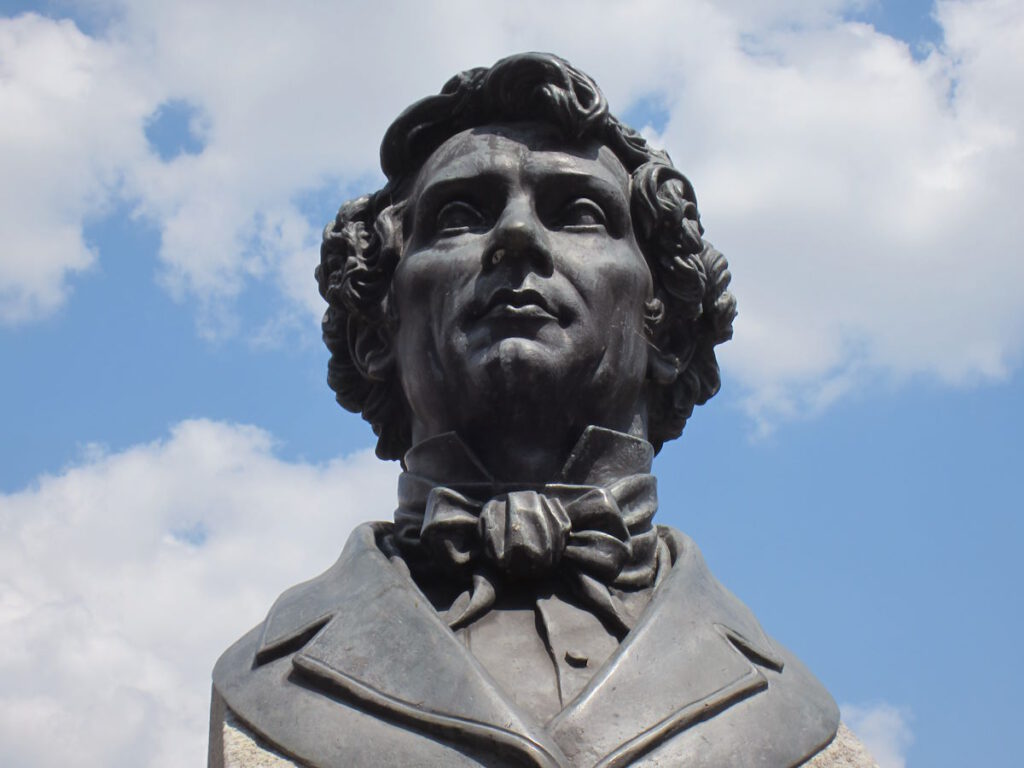

Frédéric Chopin

Frédéric Chopin (1810 – 1849), der Sohn einer Polin und eines Franzosen, verließ Polen im Alter von 20 Jahren und lebte dann vorwiegend in Frankreich. Mit seinen Kompositionen – vor allem für Klavier im Stil der Romantik ‒ beeinflusste er die europäische Musikentwicklung.

1831 hatte Frédéric Chopin München besucht, und die Republik Polen stiftete eine vom Bildhauer Jozek Nowak modellierte Bronzestatue des Komponisten, die im Oktober 2010 im Dichtergarten (früher: Finanzgarten) im Graggenauer Viertel der Münchner Altstadt aufgestellt wurde.

Pater Alfred Delp

Alfred Delp (1907 – 1945) trat nach dem Abitur (1926) in den Jesuitenorden ein, und 1937 wurde der Theologe zum Priester geweiht. Ab 1939 engagierte er sich in der Pfarrei Heilig Blut in Bogenhausen. Obwohl Pater Alfred Delp mit dem Stauffenberg-Attentat am 20. Juli 1944 nichts zu tun hatte, wurde er eine Woche danach in der → Kirche St. Georg in Bogenhausen festgenommen. Ende 1944 legte der Häftling die Profess ab. Der Volksgerichtshof unter Vorsitz von Roland Freisler verurteilte den Geistlichen, der seit 1942 zum Widerstandskreis um Helmut James Graf von Moltke (Kreisauer Kreis) gehörte, wegen Hoch- und Landesverrats zum Tod. Am 2. Februar 1945 wurde Alfred Delp in Plötzensee gehenkt. Die Kirche leitete 2026 seine Seligsprechung ein.

Der Katholische Kaufmännische Verein Hansa München (KKV) beschloss 1978, ein Denkmal für Pater Alfred Delp in Auftrag zu geben. Im Zusammenspiel mit der Bayerischen Schlösserverwaltung wurde ein Standort unweit der Kirche St. Georg am Rand der Maximiliansanlagen bestimmt. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden. Beispielsweise stellte der Theologe Karl Rahner (1904 – 1984) die Dotierung des Kulturellen Ehrenpreises der Stadt München 1979 zur Verfügung. Der Münchner Bildhauer Klaus Backmund* (1929 ‒ 2020) schuf ein Bronzerelief mit dem Motiv »Drei Jünglinge im Feuerofen« auf einem Granitfelsen, das 1981 enthüllt wurde.

*) Mehr zu Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Erasmus Graf von Deroy

Der Offizier Erasmus Deroy (1743 – 1812) wurde 1801 in die Kommission zur Verbesserung des bayrischen Heerwesens berufen. Der Militärreformer übernahm 1805 Im Krieg gegen Österreich das Kommando über die bayrischen Truppen und wurde für seine Verdienste im Jahr darauf ausgezeichnet. 1811 stieg er zum Infanterie-General auf. Bei Napoleons Russlandsfeldzug wurde er im August 1812 von einer Musketenkugel schwer verletzt und starb eine Woche später. Auf dem Sterbebett erhob Napoleon ihn zum Grafen.

Der Bildhauer Johann von Halbig* gestaltete 1856 das Denkmal für Erasmus Graf von Deroy (1743 – 1812), das vor dem Gebäude der Regierung von Oberbayern in der Maximilianstraße steht.

*) Mehr über Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

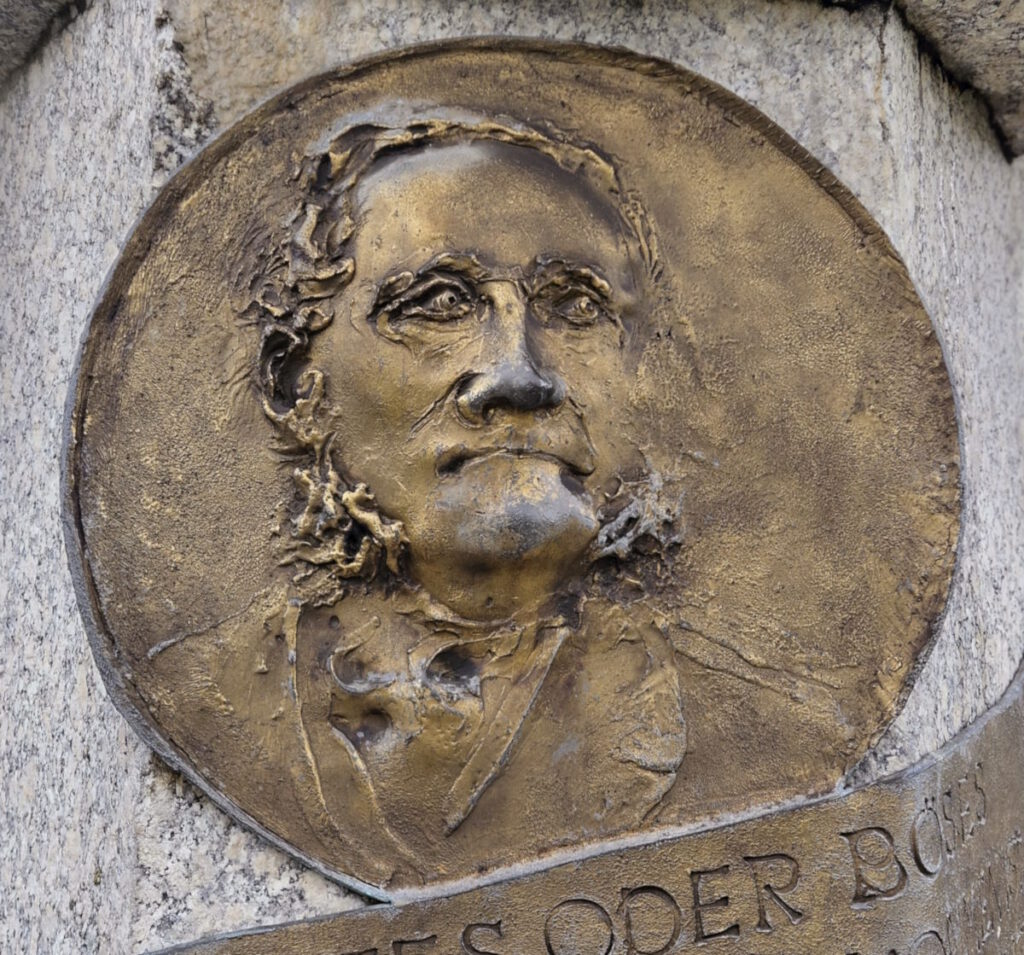

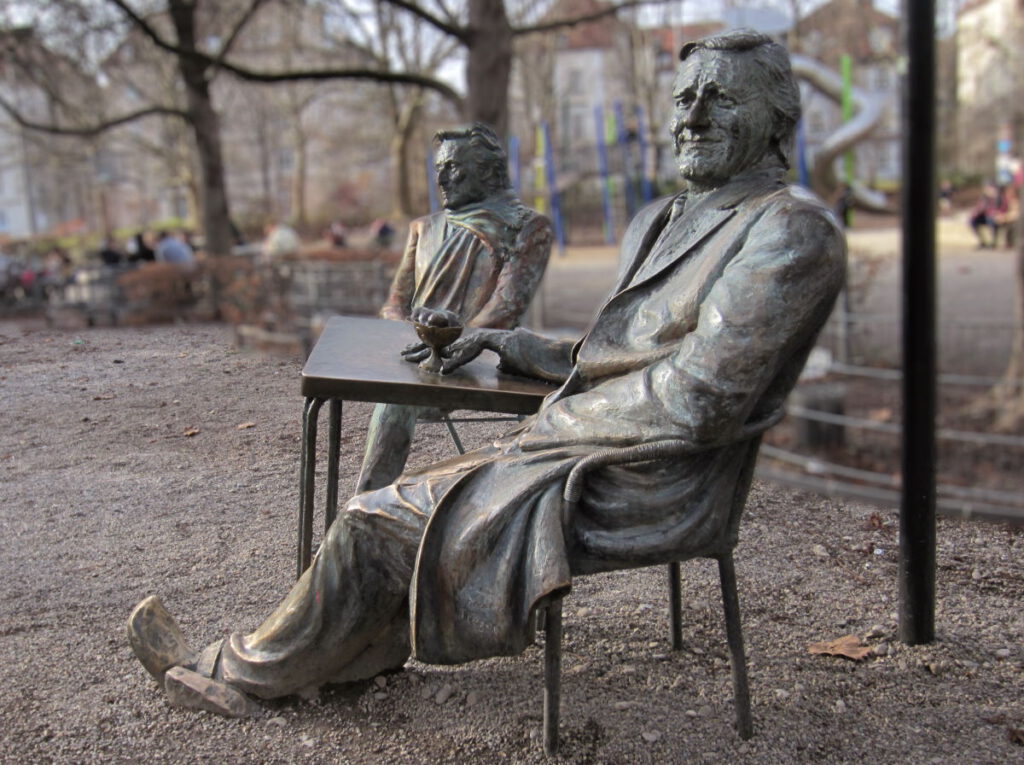

Helmut Dietl und Helmut Fischer

Satirische Spiegelungen der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft waren das zentrale Thema des Filmregisseurs Helmut Dietl (1944 ‒ 2015), von »Münchner Geschichten« über »Monaco Franze – Der ewige Stenz« und »Kir Royal« bis zu »Rossini oder Die mörderische Frage, wer mit wem schlief«. Mit »Schtonk!« nahm Helmut Dietl die Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher durch den »Stern« aufs Korn.

Der Schweizer Bildhauer Nikolai Tregor (1946 ‒ 2024) ‒ von dem auch die → Büste des Generalmusikdirektors Sergiu Celibidache (1912 – 1996) im Gasteig HP8 stammt ‒ gestaltete 1997 die Bronzefigur des Schauspielers Helmut Fischer (1926 ‒ 1997), der den »Monaco Franze« verkörpert hatte und 2022 die von Helmut Dietl. Seit September 2022 sitzten die beiden gemeinsam vor dem Café »Münchner Freiheit«.

Münchner Freiheit: Helmut Dietl und Helmut Fischer (Fotos: März 2025)

Peter Dörfler

Peter Dörfler (1878 – 1955) studierte katholische Theologie in München, wurde 1903 zum Priester geweiht und promovierte 1909. Er schrieb auch Romane, wurde 1947 mit einem Literaturpreis der Stadt München ausgezeichnet, 1948 in die Bayerische Akademie der Schönen Künste und 1950 in die Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen.

Gegenüber dem Grab für Peter Dörfler auf dem → Winthirfriedhof in Neuhausen ließen Freunde einen Gedenkbrunnen aufstellen, das »Peter-Dörfler-Brünlein«. Die Figurengruppe stammt von Ruth Schaumann* (1899 – 1975), die 1929 auch den Peterlbrunnen in Laim geschaffen hatte.

*) Mehr zu Ruth Schaumann im Album über Brunnen

Carl von Effner

Carl von Effner (1831 – 1884, geadelt: 1877), ein Urenkel des Baumeisters Joseph Effner* (1687 – 1745) wurde wie sein gleichnamiger Vater (1791 – 1870) Gärtner. König Maximilian II., der ihm bereits Studienreisen bezahlt hatte, rief ihn 1854 nach München und ernannte ihn 1857 zum Hofgärtner.

Carl Effner gestaltete den später Maximiliansanlagen genannten Park und war für die Begrünung der Maximiliansstraße verantwortlich. König Ludwig II. beförderte ihn 1868 zum Oberhofgärtner, übertrug ihm die Leitung aller bayrischen Hofgärten und ernannte ihn 1873 zum königlich-bayerischen Hofgärtendirektor. Carl von Effner entwarf die Gartenanlagen der Schlösser Herrenchiemsee und Linderhof, und 1880 bis 1883 gestaltete er den Park des Schlosses Fürstenried neu.

*) Mehr zu Joseph Effner im Album über Architekten

Alois von Erhardt

Zum Andenken an Alois von Erhardt (1831 – 1888), der von 1870 bis 1887 als Erster Bürgermeister von München amtiert hatte, wurde 1893 eine Brunnenanlage auf der Maximiliansbrücke errichtet. Den Brunnen gestaltete der Architekt Carl Hocheder* (1854 – 1917), und der Bildhauer Carl Fischer* (1838 – 1891) schuf die Büste.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten und über Carl Fischer im Album über Brunnen

Bürgermeister-Erhardt-Brunnen (Fotos: Mai 2025)

Kurt Eisner

Der Pazifist und Sozialdemokrat Kurt Eisner (1867 – 1919) engagierte sich ab 1917 in Bayern für die USPD. Im Januar 1918 gehörte er zu den Initiatoren einer Streikwelle gegen den Krieg und verbrachte deshalb neun Monate in Haft. Am 8. November 1918 erklärte der Politiker König Ludwig III. für abgesetzt und proklamierte den Freistaat Bayern (Novemberrevolution). Eine Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte wählte Kurt Eisner zum Ministerpräsidenten der Republik, aber bei der Landtagswahl Anfang 1919 erhielt die USPD gerade einmal 2,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Deshalb wollte Kurt Eisner am 21. Februar 1919 seinen Rücktritt erklären. Auf dem Weg zum Landtag in der Prannerstraße wurde er in der heute nach Kardinal Faulhaber benannten Straße von Anton Graf von Arco auf Valley erschossen.

Am Ort des Attentats befindet sich seit 1989 ein von Erika Maria Lankes gestaltetes Denkmal in Form von einer Bodenplatte. 2008 beschloss der Stadtrat, ein weiteres Denkmal für Kurt Eisner aufzustellen. Den entsprechenden Wettbewerb gewann Rotraut Fischer mit einer 2011 am Oberanger installierten begehbaren Raumskulptur aus Grünglaselementen.

Georg Elser

Der Schreiner Georg Elser (1903 – 1945) arbeitete von Dezember 1936 bis März 1939 als Hilfsarbeiter in einem Unternehmen in Heidenheim und nutzte die Gelegenheit, um nach und nach 250 Pressstücke Schießpulver zu entwenden. Im Frühjahr 1939 wechselte er für kurze Zeit zu einem Steinbruch in Königsbronn-Itzelberg und stahl dort 125 Sprengkapseln sowie 105 Dynamit-Sprengpatronen. Dann zog er nach München und bereitete sich weiter auf einen Anschlag gegen Hitler vor. Im September und Oktober 1939 aß er abends im Bürgerbräukeller, versteckte sich, bis geschlossen wurde und höhlte nachts eine Säule aus, damit er schließlich seine tagsüber gebaute Zeitbombe platzieren konnte.

Am 8. November 1939 war – wie üblich – eine Rede Hitlers im Bürgerbräukeller anlässlich des am 8./9. November 1923 gescheiterten Putschversuchs geplant. Georg Elsers Zeitzünder war auf 21.20 Uhr eingestellt. Weil Hitler jedoch wegen schlechten Wetters für die Rückreise nach Berlin statt des Flugzeugs den Zug nehmen musste, begann er schon um 20 Uhr mit seiner einstündigen Rede und war bereits unterwegs zum Bahnhof, als die Bombe in der Säule hinter dem Rednerpult explodierte. Acht Menschen wurden getötet und 15 schwer verletzt.

Noch am Abend wurde Georg Elser beim Versuch, in die Schweiz zu entkommen, in Konstanz festgenommen. Ohne Gerichtsverfahren sperrten ihn die Nationalsozialisten ein und erschossen ihn am 9. April 1945 im KZ Dachau.

1996 wurde ein kleiner Platz an der Türkenstraße nach Georg Elser benannt.

Zum Gedenken an den Widerstandskämpfer entwarf die Künstlerin Silke Wagner (*1968) eine Installation aus Glas und Aluminium, die am 27. Oktober 2009 an der Fassade der Grundschule Türkenstraße enthüllt wurde: »8. November 1939«. Die abstrakte Darstellung einer Explosion leuchtet jeden Abend um 21.20 Uhr eine Minute lang auf.

Loomit (Mathias Köhler) und Won ABC (Markus Müller) schufen 2017 das 22 Meter hohe Mural in der Bayerstraße 69 zu Ehren des Widerstandskämpfers Georg Elser.

St. Emmeram

Emmeram, der frühere Bischof von Poitiers, kam Mitte des 7. Jahrhunderts als Wandermönch auf dem Weg von Frankreich zur Mission in Ungarn durch Regensburg und wurde vom Agilolfinger Herzog Theodo I. zum Bleiben überredet. Als Prinzessin Uta, eine Tochter des Herzogs Theodo I. und dessen Ehefrau Gleisnod de Friuli, schwanger wurde, vertraute sie sich Emmeram an, und der nahm die Schuld auf sich. Ihr Bruder Lantpert ermordete ihn deshalb, und Uta wurde aus Regensburg verbannt.

Östlich der → St.-Emmeram-Brücke in Oberföhring steht eine 1979 vom Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestaltete Bronzefigur des Heiligen.

*) Mehr über Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rainer Werner Fassbinder

Der Regisseur und Schauspieler, Dramatiker und Drehbuchautor Rainer Werner Fassbinder (1945 – 1982) wurde zwar nur 37 Jahre alt, drehte in dieser Zeit jedoch mehr als 40 Kinofilme und zwei Fernsehserien. Außerdem verfasste er 24 Theaterstücke. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Neuen Deutschen Films.

Westlich des großenteils in der Maxvorstadt liegenden → Arnulfparks befindet sich das zur Konzerthalle umgebaute ehemalige Turbinenwerk zur Stromerzeugung der Bahn. Der Platz vor der »Freiheizhalle« in Neuhausen wurde Ende 2004 nach Rainer Werner Fassbinder benannt. Dort entstand 2007 ein von Wilhelm Koch gestalteter 70 x 17 Meter großer »Asphaltsee«, ein Bodenrelief aus 60 Tonnen Gussasphalt, in das Titel und Zitate von Fassbinder-Werken eingeprägt sind.

Wilhelm Koch (*1960) studierte ab 1981 an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt in Würzburg Kommunikationsdesign, bevor er 1986 an die Münchner Kunstakademie wechselte und 1989 bis 1991 die Städelschule in Frankfurt/M besuchte. Aber schon ab 1984 trug Wilhelm Koch zur Kunst im öffentlichen Raum bei.

Aloys Fischer

Aloys Fischer (1880 – 1937) studierte an der → Ludwig-Maximilians-Universität München Klassische Philologie, Germanistik und Geschichte, promovierte 1904 und habilitierte sich 1907. Nachdem er 1903 bis 1906 bereits die Kinder des Bildhauers → Adolf von Hildebrand als Hauslehrer unterrichtet hatte, wurde er 1908 Hauslehrer der bayrischen Prinzen Luitpold und Albrecht. 1915 berief ihn die Münchner Universität als außerordentlichen Professor für Philosophie, und 1918 erhielt er eigenen Lehrstuhl für Pädagogik. 1927/28 war er auch Dekan der Philosophischen Fakultät.

Der Bildhauer Jürgen Goertz* schuf die Reliefmedaillons im Aufgang des »Schweinchenbaus« der Ludwig-Maximilians-Universität München in der Leopoldstraße, darunter auch das von Aloys Fischer.

*) Mehr zu Jürgen Goertz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

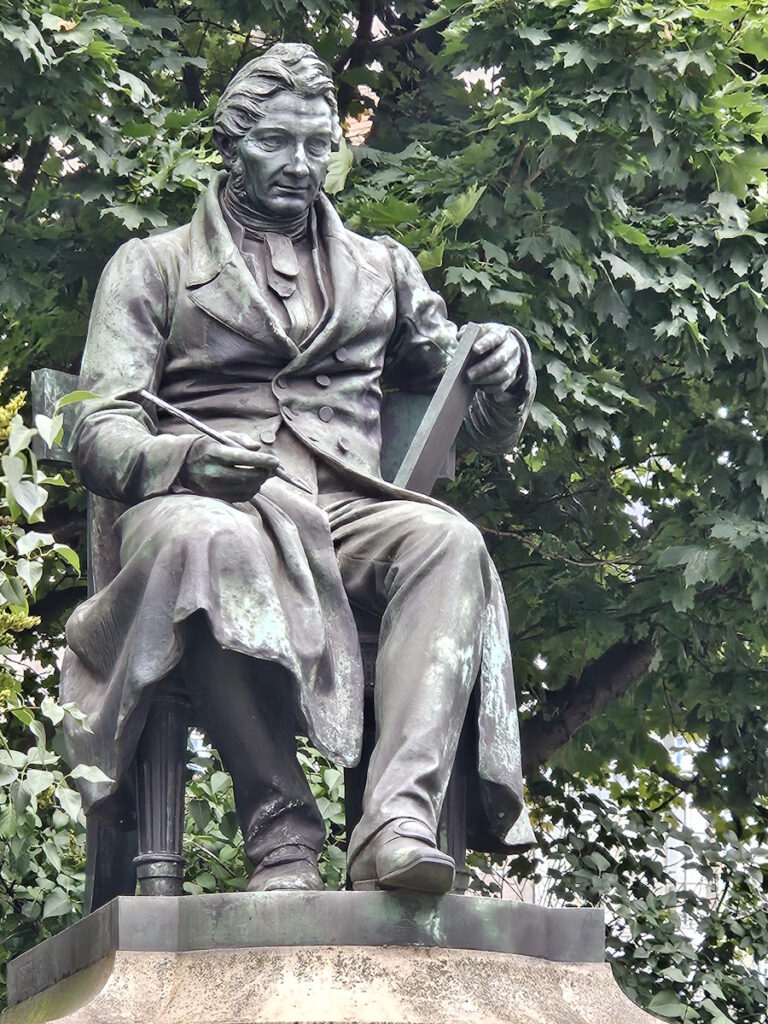

Joseph von Fraunhofer

Joseph Fraunhofer (1787 – 1826) war das elfte Kind eines Glasmeisters in Straubing. Seine Mutter starb, als er zehn Jahre alt war, und im Jahr darauf wurde er Vollwaise. Bei seinem Vormund Philipp Anton Weichselberger in München absolvierte er eine Ausbildung zum Spiegelschleifer – und überlebte 1801 den Einsturz des Hauses (→ Gedenktafel in der Passage zum Dom im Kreuzviertel). Der Unternehmer Joseph von Utzschneider (1763 – 1840), der Zeuge der Rettung des 14-Jährigen war, begann ihn zu fördern, und 1806 wurde Joseph Fraunhofer Optiker im »Mathematisch-Feinmechanischen Institut«. Das hatten Joseph Utzschneider, Ulrich Schiegg (1752 – 1810), Georg von Reichenbach (1771 – 1826) und Joseph Liebherr (1767 – 1840) zwei Jahre zuvor zur Herstellung von Präzisionsgeräten gegründet. Joseph von Fraunhofer – 1824 geadelt – verstand sich auf wissenschaftliches Denken ebenso wie auf praktische Anwendungen und begründete den wissenschaftlichen Fernrohrbau.

Im Auftrag König Maximilians II. von Bayern ‒ aber erst vier Jahre nach dessen Tod ‒ schuf der Bildhauer Johann von Halbig* 1868 das Denkmal für Joseph von Fraunhofer vor dem → Museum Fünf Kontinente in der Maximilianstraße. Außerdem befindet sihc eine Büste Joseph von Fraunhofers an der Fassade des ehemaligen Optischen Instituts im Angerviertel.

*) Mehr über Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Franz Xaver Gabelsberger

Als Kanzleischreiber fand Franz Xaver Gabelsberger (1789 – 1849), dass im Deutschen eine Kurz- bzw. Schnellschrift fehlte, wie es sie bereits im Englischen und Französischen gab. 1817 begann er deshalb, selbst ein System zu entwickeln. Er veröffentlichte es 1834 und wurde schließlich der erste Parlamentsstenograf des Bayerischen Landtags. Die Gabelsberger Kurzschrift war ein Vorläufer der heute verwendeten Deutschen Einheitskurzschrift.

1890 wurde ein vom Bildhauers Syrius Eberle (1844 – 1903) gestaltetes Denkmal für Franz Xaver Gabelsberger enthüllt – etwas verspätet zum 100. Geburtstag. Zu finden ist das Denkmal – eine Bronzefigur auf einem Steinsockel – an der Einmündung der Barer Straße in die Ottostraße.

Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564 – 1642) brach sein Medizinstudium in Pisa 1585 ab, um in Florenz Mathematik zu studieren. Nebenbei beschäftigte er sich mit Mechanik und Hydraulik, finanzierte seinen Lebensunterhalt durch Privatunterricht und sorgte mit Schriften und Vorträgen für Aufsehen. 1589 folgte Galileo Galilei einem Ruf nach Pisa und übernahm an der Universität den Lehrstuhl für Mathematik. 1592 wechselte er nach Padua, wo er als Dekan für Mathematik wirkte, bis ihn der Großherzog der Toskana 1610 zum Hofmathematiker und -philosophen ernannte.

1616 wurden Neuauflagen von Nikolaus Kopernikus’ (1473 – 1543) Hauptwerk verboten, denn dessen heliozentrisches System widersprach dem geozentrischen Weltbild der Kirche. Galileo Galilei, der es für wahrscheinlich hielt, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, wurde ermahnt, diese Auffassung allenfalls als Hypothese zu diskutieren. In seinem 1630 fertig gestellten »Dialogo di Galileo Galilei sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano« – einem Dialog über das ptolemäische und das kopernikanische Weltsystem – hielt Galileo Galilei sich zwar formal an das Verbot, ließ jedoch erkennen, dass er das geozentrische Weltbild für obsolet hielt. Deshalb musste er sich 1633 der Inquisition in Rom stellen und zu Protokoll geben, dass er sich geirrt habe. Immerhin wurde er nicht als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sondern »nur« zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt. Und diese Strafe wurde in Hausarrest umgewandelt.

Der Universalgelehrte Galileo Galilei gilt als einer der bedeutendsten Pioniere der modernen Naturwissenschaften.

Der Galileo-Platz in Bogenhausen erinnert seit 1906 an Galileo Galilei. 2009, im Internationalen Jahr der Astronomie, wurde ein zwei Jahre zuvor vom Bildhauer Mathias Rodach (*1973) geschaffenes Galileo-Denkmal enthüllt.

Friedrich von Gärtner

Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) begann 1809 an der Münchner Kunstakademie zu studieren, wechselte 1812 nach Paris und schloss sein Studium 1814 ab. Danach hielt er sich einige Jahre lang zu Studienzwecken in Italien auf, bevor er 1819 als Professor der Baukunst an die → Akademie der Bildenden Künste München berufen wurde. Parallel dazu leitete er die Porzellanmanufaktur Nymphenburg.

König Ludwig I. gab bei Friedrich von Gärtner nicht nur einen Entwurf für das Bibliotheks- und Archivgebäude (Bayerische Staatsbibliothek) in Auftrag, sondern auch den Bau der → Ludwigskirche und ließ Friedrich von Gärtner den nördlichen Teil der Prachtstraße (Ludwigstraße) planen. Der Monarch, der München zu einem Kunst- und Kulturzentrum formen wollte, erhob den Architekten 1837 in den Adelsstand.

Friedrich von Gärtner und sein Rivale Leo von Klenze gelten als die bedeutendsten Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Am → Gärtnerplatz in der Isarvorstadt stehen Büsten der Architekten Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze, eine 1867 von Max von Widnmann* modelliert, die andere im selben Jahr von Friedrich Brugger. Es handelt sich um Kopien; die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. In der von Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner gestalteten Ludwigstraße sind zwei Brunnen zu Ehren der beiden Architekten zu finden. Gestaltet wurden sie 1964 vom Bildhauer Franz Mikorey* (1907 – 1986).

*) Mehr über Franz Mikorey und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Franz Mikorey / Max von Widnmann: Friedrich von Gärtner (Fotos: Dezember 2025 / Juli 2023)

Christoph Willibald von Gluck

Christoph Willibald von Gluck (1714 – 1787) wird als einer der bedeutendsten Opernkomponisten des 18. Jahrhunderts verehrt. Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven, Richard Wagner und Richard Strauss sahen ihn ihm den Begründer der modernen Bühnenmusik.

Das 1848 am → Promenadeplatz aufgestellte Denkmal für Christoph Willibald von Gluck stammt von dem Bildhauer Friedrich Brugger (1815 – 1870), einem Schüler Ludwig von Schwanthalers*.

*) Mehr über Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) war Rechtsanwalt, Politiker und Naturforscher, wird aber vor allem als bedeutendster deutscher Dichter verehrt. Mit Friedrich von Schiller (1759 – 1805) steht er für die Weimarer Klassik.

Ein von Max von Widnmann* (1812 – 1895) gestaltetes Goethe-Denkmal wurde 1869 vor dem 1816/17 errichteten Himbselhaus enthüllt. (Anstelle des 1896 abgerissenen Himbselhauses entstand 1896 bis 1898 ein Gebäude der Deutschen Bank.) Die Goethe-Figur aus Bronze wurde im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. 1961 entwarf der Bildhauer Elmar Dietz* (1902 – 1996) ein neues Bronze-Denkmal, das seit 1962 auf einer kleinen Grünfläche zwischen Ottostraße und Maximiliansplatz zu finden ist.

*) Mehr zu Elmar Dietz und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ernst von Grossi

Ernst von Grossi (1782 – 1829) wurde 1782 in Passau als Sohn des italienischen Leibarztes von Fürstbischof Leopold Ernst von Firmian geboren. 1797 bis 1801 studierte er selbst Medizin in Wien und promovierte. 1817 wurde er Mitglied des für die Organisation des gesamten Sanitätswesen Bayerns zuständige Obermedizinalkollegium in München, aber das Gremium existierte nur bis 1824.

Ludwig von Schwanthaler* (1802 – 1848) schuf die 1831 zunächst in einem Krankenhaus-Garten aufgestellte Büste des Obermedizinalrats Ernst von Grossi, die inzwischen auf einem Sockel aus dem Jahr 1900 im Nußbaumpark zu sehen ist.

*) Mehr über Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Max von Gruber

Der Arzt, Biologe und Hygieniker Max von Gruber (1853 – 1927) leitete von 1902 bis 1923 das Hygiene-Institut (heute: Max von Pettenkofer-Institut) in München. In seinem Todesjahr wurde eine Straße in Schwabing nach ihm benannt, und dort plätschert seit 1928 der vom Bildhauer Karl Knappe* (1884 – 1970) geschaffene Max-von-Gruber-Gedenkbrunnen bzw. der »Der Steinerne Baum«.

*) Mehr zu Karl Knappe im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Karl Amadeus Hartmann

Der spätere Komponist Karl Amadeus Hartmann (1905 – 1963) studierte 1924 bis 1929 an der Staatlichen Akademie der Tonkunst München. Sein 1935 in Prag uraufgeführtes Orchesterstück »Miserae« widmete er Opfern des NS-Regimes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Karl Amadeus Hartmann Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper, und er leitete 1945 bis 1963 mit »musica viva« in München eine der bedeutendsten Konzertreihen zeitgenössischer Musik.

Der Bildhauer Toni Stadler (1888 – 1982) entwarf 1971 den Nereiden-Brunnen auf dem Maximiliansplatz zu Ehren des Komponisten Karl Amadeus Hartmann. Von Toni Stadler stammt auch die Bronzeplastik »Nausikaa« im → Dichtergarten, die an → Heinrich Heine erinnern soll.

Heinrich Heine

Heinrich Heine (1797 – 1856) gilt als einer der bedeutendsten Dichter und Schriftsteller des 19.. Jahrhunderts. Aufgrund von Anfeindungen und Publikationsverboten emigrierte er 1831 nach Paris. Bald darauf verschlimmerten sich die Symptome einer neurologischen Erkrankung, und die letzten acht Jahre seines Lebens verbrachte Heinrich Heine fast vollständig gelähmt im Bett (»Matratzengruft«).

Weil Heinrich Heine von November 1827 bis Juli 1828 in München gelebt hatte, beauftragte die Heinrich-Heine-Gesellschaft 1958 den Bildhauer Toni Stadler (1888 – 1982), ein Denkmal für den Dichter zu gestalten. Die von Toni Stadler geschaffene Bronzeplastik »Nausikaa« befindet sich in einer 1962 restaurierten und zur Heinrich-Heine-Gedenkstätte umgewidmeten Grotte. Welchen Bezug der Künstler zwischen dem Dichter und der Prinzessin aus der »Odyssee« erkannt hatte, bleibt rätselhaft, aber seither spricht man vom → Dichtergarten statt vom Finanzgarten.

Kurt Huber

Kurt Huber (1893 – 1943) kam 1911 mit seiner verwitweten Mutter nach München und promovierte 1917 zum Abschluss seines Studiums der Musikwissenschaft und Philosophie an der → Ludwig-Maximilians-Universität, bevor er dann noch Psychologie studierte und sich 1920 habilitierte.

Im Winter 1942/43 gewannen die Studenten Hans Scholl und Alexander Schmorell den Professor für die Mitwirkung am fünften und sechsten Flugblatt der »Weißen Rose« (Album über Mahnmale). In einem zweiten Prozess vor dem Volksgerichtshof gegen Mitglieder der Widerstandsbewegung wurden Kurt Huber, Wilhelm Graf und Alexander Schmorell zum Tod verurteilt und dann enthauptet.

Der Bildhauer Jürgen Goertz* schuf die Reliefmedaillons im Aufgang des »Schweinchenbaus« der Ludwig-Maximilians-Universität München in der Leopoldstraße, darunter auch das von Kurt Huber.

*) Mehr zu Jürgen Goertz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herbert Jensen

Im Hauptbogen des Karlstors befindet sich ein Denkmal für Herbert Jensen (1900 – 1968), auf dessen Anregung die Einrichtung der Fußgängerzone (Neuhauser Straße, Kaufingerstraße) rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 1972 in München zurückgeht. Die drei musizierenden Kinder hatte der Bildhauer Konrad Knoll 1866 für den → Fischbrunnen am Marienplatz modelliert. Seit der Neugestaltung des im Krieg zerstörten Brunnens 1954 durch Josef Henselmann* war ein Platz für die Figuren gesucht worden.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Karl Albrecht von Bayern

Karl Albrecht von Bayern (1697 – 1745) regierte ab 1726 als Kurfürst und Herzog Karl I. von Bayern, 1741 bis 1743 auch als König Karl III. von Böhmen und ab 1742 als Kaiser Karl VII.

Beim Bau des Karl-Albrecht-Hofs in der Nymphenburger Straße unweit des Rotkreuzplatzes in den Achtzigerjahren wurde auch eine Karl-Albrecht-Säule aufgestellt: »Karl Albrecht 1697 – 1745 Kurfürst von Bayern Kaiser Karl VII«. Die Benennung erfolgte jedoch ohne irgendeinen Bezug zwischen dem Ort und Karl Albrecht.

Liesl Karlstadt

Die Soubrette Liesl Karlstadt (Elisabeth Wellano, 1892 – 1960) fiel → Karl Valentin 1911 bei einem Auftritt in seinem Vorprogramm auf. Sie wurde für ein Vierteljahrhundert zu seiner kongenialen Bühnenpartnerin.

Liesl Karlstadt enthüllte dann auch 1953 auf dem Viktualienmarkt den vom Bildhauer Ernst Andreas Rauch* geschaffenen Karl-Valentin-Brunnen. Sieben Jahre später, im Juli 1960, starb Liesl Karlstadt bei einem Ausflug in den Alpen an einem Gehirnschlag. Am ersten Jahrestag ihres Todes drehte ihre Schwester den vom Bildhauer Hans Osel** geschaffenen Liesl-Karlstadt-Brunnen auf, ebenfalls auf dem Viktualienmarkt in München.

*) Mehr über Ernst Andreas Rauch im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Hans Osel im Album über Brunnen

Album Valentin-Karlstadt-Musäum

Georg Kerschensteiner

Georg Kerschensteiner (1854 – 1932) studierte 1877 bis 1880 Physik und Mathematik an der Technischen Hochschule München und promovierte 1883 an der Ludwig-Maximilians-Universität. Danach arbeitete er an verschiedenen Orten als Lehrer, und von 1895 bis 1918 amtierte er als Schulrat von München. Parallel dazu war Georg Kerschensteiner von 1912 bis 1918 Reichstagsabgeordneter. Ab 1918 lehrte er als Honorarprofessor für Pädagogik an der Münchner Universität. In der Pädagogik verlagerte er den Schwerpunkt von passiver Wissensaufnahme zum Probieren, Erfahren und Erleben aus eigenem Antrieb.

Der Bildhauer Jürgen Goertz* schuf die Reliefmedaillons im Aufgang des »Schweinchenbaus« der Ludwig-Maximilians-Universität München in der Leopoldstraße, darunter auch das von Kurt Huber.

*) Mehr zu Jürgen Goertz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Leo von Klenze

Leopold Klenze (1784 – 1864), der bereits als Sechzehnjähriger ein Architekturstudium in Berlin begonnen hatte, wurde 1808 Hofarchitekt von König Jérôme Bonaparte in Kassel. 1815 kam er nach München, wo ihn König Ludwig I. von Bayern zum Hofarchitekten ernannte. 1822 wurde er in den Adelsstand erhoben.

Leo von Klenze prägte das Münchner Stadtbild mit einer Reihe von Bauten, darunter: Palais Leuchtenberg (1821), Marstall (1822), Hofgartentor (1823), Wiederaufbau des Nationaltheaters (1825), Bazar-Gebäude (1826), Odeon (1828), Glyptothek (1831), Obelisk am Karolinenplatz (1833), Königsbau der Residenz (1835), Alte Pinakothek (1836), Allerheiligen-Hofkirche (1837), Monopteros (1838), Festsaalbau der Residenz (1842), Ruhmeshalle (1854), Propyläen (1860). Zar Nikolaus I. ließ Leo von Klenze 1839 bis 1852 die Neue Eremitage in Sankt Petersburg bauen.

Neben Karl Friedrich Schinkel war Leo von Klenze der bedeutendste Vertreter des deutschen Klassizismus. Außerdem gelten er und sein Rivale Friedrich von Gärtner als die bedeutendsten Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Der Bildhauer Franz Mikorey* (1907 – 1986) schuf 1964 je einen Gedenkbrunnen für Leo von Klenze (1784 – 1864) und Friedrich von Gärtner (1791 – 1847), die beiden Architekten, die im Auftrag König Ludwigs I. die Ludwigstraße gestalteten. Die Brunnen sind in den Arkaden neben der Ludwigskirche zu finden, zumeist aber von vielen Fahrrädern umstanden.

*) Mehr zu Franz Mikorey im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Am → Gärtnerplatz in der Isarvorstadt stehen Büsten der Architekten Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze, eine 1867 von Max von Widnmann* modelliert, die andere im selben Jahr von Friedrich Brugger. Es handelt sich um Kopien; die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen.

*) Mehr über Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Friedrich Brugger: Leo von Klenze (Fotos: Juni 2023)

Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

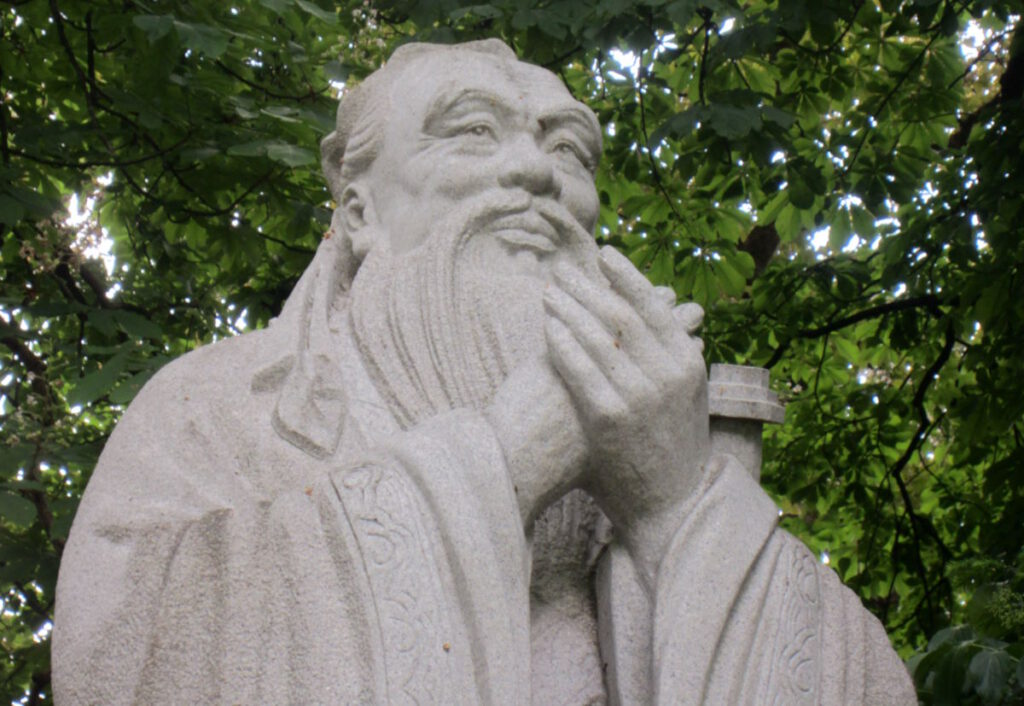

Konfuzius

Der chinesische Philosoph Kong Qiu bzw. Kong Fuzi – latinisiert: Konfuzius ‒ lehrte um 500 v. Chr., dass die menschliche Ordnung auf Achtung vor Mitmenschen und Ahnenverehrung basiere. Der edle Mensch sei gebildet, ausgeglichen und sowohl mit sich als auch der Welt im Einklang. Jahrhundertelang prägte diese Lehre die Philosophie, Staats- und Soziallehre, Politik und Moral Chinas.

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft des Freistaats Bayern und der ostchinesischen Provinz Shandong schickten die Chinesen eine von einem unbekannten Künstler aus Stein gemeißelte Konfuzius-Statue als Geschenk nach München. Sie wurde im Juli 2007 im → Dichtergarten aufgestellt.

Konfuzius-Statue im Dichtergarten (Fotos: Mai 2024)

Korbinian

Korbinian, der Patron des Erzbistums München und Freising, wird mit einem Bären dargestellt. Das illustriert eine Legende, der zufolge Korbinian einen Bären, der sein Lasttier gerissen hatte, dazu brachte, sein Gepäck zu tragen. An der Ecke Thalkirchner Straße 101 / Königsdorfer Straße – nahe der Kirche → St. Korbinian in Sendling – steht eine 1930 vom Bildhauer Eugen Mayer-Fassold (1893 – 1973) geschaffene Figur des hl. Korbinian.

»In Erinnerung an die kanonische Errichtung des Bistums Freising durch den hl. Bonifatius anno Salutis 739« steht vor dem Erzbischöflichen Ordinariat in der Maxburgstraße 2 seit 1989 eine vom Bildhauer Klaus Backmund* geschaffene Bronzeplastik.

*) Mehr über Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Artur Kutscher

Der Literaturwissenschaftler Artur Kutscher (1878 – 1960) kam 1904 nach München. 1907 habilitierte er sich in Berlin, und 1915 wurde er außerordentlicher Professor in München. Er gilt als Begründer der Theaterwissenschaft.

Zu Ehren von Artur Kutscher steht seit 1968 auf dem 1961 nach ihm benannten Platz in Schwabing ein vom Bildhauer Lothar Dietz* gestalteter Brunnen mit Masken aus Bronze. 2019 – 2021 wurde der Platz neu gestaltet.

*) Mehr über Lothar Dietz im Album über Brunnen

Justus von Liebig

Justus von Liebig (1803 – 1873) wurde bereits im Alter von 21 Jahren außerordentlicher Professor für Chemie an der Ludwigs-Universität Gießen, und 1825 erhielt er dort einen Lehrstuhl für Chemie und Pharmazie. 1852 folgte er einem Ruf als Professor für Chemie nach München. Justus von Liebig fand heraus, wie Pflanzen anorganische Nährstoffe aufnehmen und begründete auf dieser Grundlage die Agrochemie. Außerdem entwickelte er ein Herstellungsverfahren für Rindfleisch-Extrakte (»Liebigs Fleischextrakt«).

Nach dem Tod seines Lehrers Michael Wagmüller am 26. Dezember 1881 vollendete Wilhelm von Rümann* dessen Pläne für ein Denkmal zu Ehren des Chemikers Justus von Liebig aus Carrara-Marmor. Es wurde 1883 auf dem → Maximiliansplatz in München enthüllt.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Claude Lorrain

Der französische Barock-Maler Claude Lorrain (1600 – 1682) war vorwiegend in Rom tätig. Mit seinen lyrisch-romantischen Bildern entwickelte er die Landschaftsmalerei als eigenständiges Genre der Kunst.

Das »Anna-Kircherl« bildete mit dem um 1700 nach Plänen von Enrico Zuccalli* für den Kriegskanzleidirektor Markus Christoph Freiherr von Mayr errichteten Schloss Harlaching ein Ensemble – bis das Schloss Ende des 18. Jahrhunderts durch ein Feuer zerstört wurde. Weil der 1848 zurückgetretene bayrische König Ludwig I. irrtümlich annahm, dass Claude Lorrain einige Zeit im Schloss Harlaching gewohnt habe, stiftete er 1865 ein Denkmal zu Ehren des französischen Malers, dessen Relief-Medaillon Johann von Halbig** gestaltete. Es befindet sich vor der → Wallfahrtskirche St. Anna am Harlachinger Berg.

*) Mehr zu Enrico Zuccalli im Album über Architekten

**) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kaiser Ludwig IV.

1313 starb Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg, und zunächst trat sein Sohn Johann von Böhmen die Nachfolge an, aber dagegen protestierten die Habsburger. 1314 wurden mit dem Habsburger Friedrich dem Schönen und dem Wittelsbacher Ludwig zwei Könige in Frankfurt/M gewählt und in Bonn bzw. Aachen gekrönt. 1325 beendeten die beiden Rivalen den Thronstreit durch den Münchner Vertrag, in dem sie sich auf eine gleichberechtigte Doppelherrschaft verständigten. Ludwig der Bayer war zwar bereits im Jahr davor, 1324, vom Papst exkommuniziert worden, aber 1328 ließ er sich die Kaiserkrone ohne Mitwirkung der Kirche vom römischen Volk übergeben und wurde so zum ersten Wittelsbacher in diesem Amt. 1346 wurde mit Karl IV. erneut ein Gegenkönig gewählt, diesmal in Rhens. Im Jahr darauf starb Kaiser Ludwig IV. ‒ ohne Aufhebung seiner Exkommunikation.

Denkmäler für Kaiser Ludwig IV.

Im Zentrum des 1886 nach Kaiser Ludwig IV. benannten Platzes in der Ludwigsvorstadt steht das 1903 bis 1905 von den Bildhauern Emil Dittler (1868 – 1902) und August Drumm* (1862 – 1904) im Stil der Neuromanik geschaffene Denkmal für ihn. Das Reiterstandbild auf dem Kaiser-Ludwig-Platz stammt von Ferdinand von Miller d. J.* (1842 – 1929).

Der Bildhauer Hans Wimmer* gestaltete 1967 das Reiterstandbild des Kaisers Ludwig IV., das seither vor dem Nordtor des → Alten Hofs im Graggenauer Viertel steht.

*) Mehr über August Drumm, Ferdinand von Miller und Hans Wimmer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

König Ludwig I.

Der Wittelsbacher Ludwig (1786 – 1868) heiratete 1810 Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen (1792 – 1854). Auf die Feierlichkeiten, zu denen ein Pferderennen gehörte, geht die Wiesn (Oktoberfest) auf dem zu Ehren der Braut → »Theresienwiese« genannten Areal in der Ludwigsvorstadt zurück.

1825 folgte Ludwig I. seinem Vater Maximilian I. auf den bayrischen Königsthron. Bereits als Kronprinz hatte er für Griechenland bzw. die Antike geschwärmt. Noch im Jahr der Thronbesteigung ordnete der Philhellene an, den Namen des Landes mit dem als griechisch angesehen Ypsilon zu schreiben: Bayern statt Baiern.

Ludwig I. von Bayern ließ München von Leo von Klenze (ab 1815) und Friedrich von Gärtner (ab 1827) zu einem klassizistischen, neuhumanistischen Kunst- und Kulturzentrum ausbauen. Nur mit der Drohung, die Residenz nach Bamberg zu verlegen, konnte er die Billigung der verschuldeten Stadt München für Bauwerke wie die → Ludwigskirche erzwingen.

1846 wurde die irische Tänzerin Lola Montez zur Mätresse Ludwigs I., und er erhob sie zur Gräfin von Landsfeld.

Im März 1848 reagierte König Ludwig I. auf Unruhen mit seiner Abdankung zugunsten seines ältesten Sohnes Maximilian II.

Denkmäler für König Ludwig I.

Der Bildhauer Max von Widnmann* formte das Reiterdenkmal König Ludwigs I. am → Odeonsplatz nach einem Entwurf seines Kollegen Ludwig von Schwanthaler*, und in Bronze gegossen wurde es in Ferdinand von Millers Werkstatt. Am Sockel des Denkmals symbolisieren vier weibliche Figuren die Tugenden des Herrschers: Weisheit und Gerechtigkeit, Frieden und Stärke. Man enthüllte das Monument am 25. August 1862, dem 76. Geburtstag des Monarchen, der bereits 1848 abgedankt hatte und nicht an der Feier teilnahm.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Den Treppenaufgang im Lichthof des Hauptgebäudes der → Ludwig-Maximilians-Universität flankieren König Ludwig I. und Prinzregent Luitpold. Die Statue des Königs wurde 1911 vom Bildhauer Knut Åkerberg (1868 – 1955) geschaffen.

Im Treppenhaus der Bayerischen Staatsbibliothek stößt man auf eine Steinstatue König Ludwigs I.

Statue von König Ludwig I. im Treppenhaus der Staatsbibliothek (Fotos: Juni 2023)

König Ludwig II.

Der Wittelsbacher Ludwig II. von Bayern (1845 – 1886) folgte seinem Vater Maximilian II. 1864 auf den Thron – und ging als »Märchenkönig« in die Geschichte ein, als Bauherr der Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee ebenso wie als Förderer von Richard Wagner.

Aufgrund des Schutz- und Trutzbündnis von 1866 mit Preußen beteiligte sich Bayern ab Sommer 1870 am Deutsch-Französischen Krieg, und am 30. November 1870 unterschrieb König Ludwig II. gegen Geldzuwendungen den von → Otto von Bismarck formulierten »Kaiserbrief« mit dem Angebot der Kaiserkrone für den preußischen König Wilhelm I. An der Kaiserproklamation am 18. Januar 1871 in Versailles nahm König Ludwig II. allerdings nicht teil, und er blieb zu Kaiser Wilhelm I. auf Distanz.

1876 ließ sich König Ludwig II. bei der Fahrt zu den Bayreuther Festspielen zum letzten Mal öffentlich sehen. Er mied die Residenz in München und zog sich nach Schloss Linderhof zurück. Am 8. Juni 1886 wurde er von der Regierung aufgrund eines ärztlichen Gutachtens entmündigt, und weil sein jüngerer Bruder Otto aufgrund psychischer Probleme seit 1878 ebenfalls entmündigt war, übernahm ihr Onkel Luitpold als Prinzregent die Regierungsgeschäfte.

König Ludwig II. ertränkte sich und den Arzt Bernhard von Gudden, der ihn vom Suizid abhalten wollte, am 13. Juni 1886 im Starnberger See.

Denkmal für König Ludwig II.

Eine 1910 auf der → Corneliusbrücke enthüllte Bronzestatue des Königs Ludwig II. – modelliert und gegossen von Ferdinand von Miller – wurde 1942 von den Nationalsozialisten zerstört. (Den Kopf fand man 1945 auf einem Schrottplatz in Hamburg.) Der Bildhauer Anton Rückel gestaltete ein neues Denkmal, das 1967 in den Maximiliansanlagen aufgestellt wurde. (Von Anton Rückel stammt auch die → Brunnenfigur der Schauspielerin Elise Aulinger am Viktualienmarkt.)

An dieser Stelle des Isarhochufers wollte König Ludwig II. vom Architekten Gottfried Semper ein Festspielhaus für die Aufführung von Wagner-Opern errichten lassen. Aber die Semper-Oper wurde in Dresden statt in München gebaut. Eine der vier Bronzeplatten mit Abbildungen berühmter Bauwerke des Königs am Sandsteinsockel des Denkmals zeigt die Semper-Oper. Auf den drei anderen Platten sind die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee abgebildet.

Denkmal für König Ludwig II. in den Maximiliansanlagen (Fotos: Juni 2024)

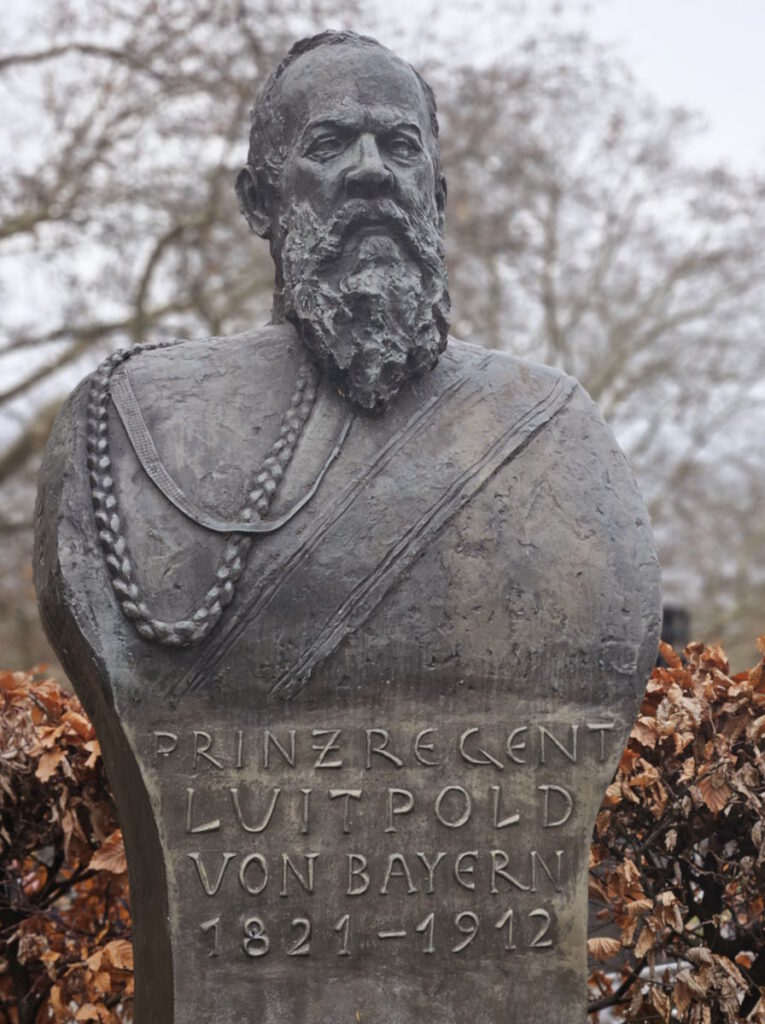

Prinzregent Luitpold

Luitpold von Bayern (1821 – 1912) war das fünfte Kind von → König Ludwig I. und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. → König Maximilian II. von Bayern und Otto, der König von Griechenland, waren ältere Brüder von ihm. Sein Neffe → Ludwig II. folgte 1864 dem Vater Maximilian II. auf den bayrischen Thron. Als König Ludwig II. 1886 entmündigt wurde und dessen jüngerer Bruder Otto als Nachfolger nicht in Betracht kam, übernahm Luitpold als Prinzregent die Regierungsaufgaben und übte sie bis zum Tod aus.

Denkmäler von Wilhelm von Rümann

Der Bildhauer Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) schuf bereits 1883 ein Denkmal für Luitpold von Bayern, das seit 1930 auf dem Schäringerplatz in Neuhausen steht. 1897 modellierte er eine Statue des Prinzregenten für die Zentralhalle im Justizpalast.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

Reiterstandbild

Der Bildhauer Adolf von Hildebrand* (1847 ‒ 1921) und sein Schüler Theodor Georgii* (1883 ‒ 1963) gestalteten 1901 bis 1913 das neubarocke Reiterdenkmal für Prinzregent Luitpold. Die Bronzefigur auf einem Steinsockel wurde 1913 vor dem Hauptportal des → Bayerischen Nationalmuseums enthüllt, aber von den Nationalsozialisten in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre ab- und vor dem Ostflügel wieder aufgebaut.

*) Mehr über Adolf von Hildebrand und Theodor Georgii im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Prinzregent-Luitpold-Brunnen

Der Bildhauer Josef Henselmann* gestaltete 1983 den Prinzregent-Luitpold-Brunnen vor dem→ Luitpoldblock in der Brienner Straße. Von ihm stammen auch einige andere Brunnen in München, wie der → Fischbrunnen auf dem Marienplatz, der → Rindermarktbrunnen und der → Moses-Brunnen im Hof der Neuen Maxburg.

*) Mehr über Josef Henselmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Familie Mann

Im Dezember 2025 – im Jahr des 150. Geburtstags von Thomas Mann ‒ wurde unter dem Titel »Straßen Namen Leuchten« ein Denkmal für die Familie Mann neben dem Literaturhaus München am Salvatorplatz enthüllt.

Thomas Mann (1875 – 1955) heiratete 1905 die Münchnerin Katia Pringsheim (1883 – 1980) aus der wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie Pringsheim. 1929 wurde der Schriftsteller mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Nachdem Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler geworden war, kehrten Katia und Thomas Mann mit den Kindern Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael aus den Ferien in Arosa nicht mehr nach Deutschland zurück, sondern blieben in der Schweiz und emigrierten 1938 in die USA.

Im Rahmen der Reihe »Memory« von Public Art München, einem Programm des Kulturreferats der Landeshauptstadt München, gestaltete Albert Coers (*1975) das Denkmal für die Familie Mann. Dabei handelt es sich um eine Installation aus Straßenleuchten und -schildern. Sie stammen zum Beispiel aus Lübeck, Rom, Sao Paulo, New York und Los Angeles. Albert Coers unterstreicht so die weltweite Bedeutung der Familie Mann. Außerdem assoziiert man die Leuchten mit dem ironischen Satz »München leuchtete« in Thomas Manns Novelle »Gladius Dei« (1902).

Kurfürst Maximilian I.

Der Wittelsbacher Maximilian I. (1573 – 1651) wurde 1597 nach der Abdankung seines Vaters Wilhelm V. Herzog von Bayern. Er engagierte sich entschieden in der Gegenreformation, setzte sich für die Gründung der Katholischen Liga ein und galt neben dem jeweiligen Kaiser als führende Persönlichkeit der katholischen Fürsten im Reich. Nachdem er die Oberpfalz und die Kurpfalz erobert hatte, übertrug ihm der Kaiser 1623 die pfälzische Kurfürstenwürde, und diese Regelung wurde im Westfälischen Frieden bestätigt. Maximilian I. reformierte sein Territorium und begründete durch die Beseitigung der Mitwirkungsrechte der Bayerischen Landstände die absolutistische Herrschaft in Bayern.

Im Zentrum des 1820 angelegten → Wittelsbacherplatzes in der Maxvorstadt ragt das 1839 nach einem Modell des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen (1770 – 1844) gestaltete Reiterstandbild des Kurfürsten Maximilian I. auf.

Maximilian II. Emanuel von Bayern

Der Wittelsbacher Maximilian II. Emanuel (1662 – 1726) wurde 1679 Kurfürst von Bayern (im ersten Jahr unter Vormundschaft eines Onkels). Im Großen Türkenkrieg zeichnete er sich ab 1683 als kaiserlicher Feldherr aus, und im Pfälzischen Erbfolgekrieg ernannte ihn König Karl II. Ende 1691 zum Generalstatthalter der Spanischen Niederlande. Nach der Schlacht von Höchstädt im August 1704 floh Max Emanuel in die Niederlande, während die Kaiserlichen Bayern besetzten. 1706 wurde die Reichsacht über Max Emanuel verhängt und er musste das Amt des Generalstatthalters der Spanischen Niederlande aufgeben. Aber 1714/15 gewann er die Herrschaft in Bayern zurück. In der Regierungszeit des baufreudigen und Kunst sammelnden Kurfürsten ging der italienische Hochbarock zum Régencestil über, und einheimische Künstler entwickelten das bayerische Rokoko.

Der Bildhauer Friedrich Brugger (1815 – 1870), ein Schüler → Ludwig von Schwanthalers, formte 1861 das Bronzestandbild des Kurfürsten Maximilian II. Emanuel von Bayern, das 1864 auf dem → Promenadeplatz im Kreuzviertel der Altstadt enthüllt wurde. Die Sockelinschrift verweist auf die Erstürmung Belgrads 1688 im Großen Türkenkrieg (1683 bis 1699).

Maximilian I. Joseph

Der Wittelsbacher Maximilian Joseph (1756 – 1825) wurde in Mannheim als Sohn des Pfalzgrafen und Herzogs von Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler geboren und wurde nach dem Tod seines Vaters 1767 von dessen Bruder Christian IV., dem Herzog von Zweibrücken, aufgenommen. Max Joseph, der vor allem in Strassburg gelebt hatte, floh während der Französischen Revolution zunächst nach Darmstadt, dann nach Mannheim.

1795 beerbte Max Joseph seinen Bruder Karl II. August als Herzog von Pfalz-Zweibrücken, und weil Kurfürst Karl Theodor keine Kinder hatte, konnte er nicht verhindern, dass ihm 1799 sein Cousin Max Joseph als bayrischer Kurfürst folgte. Damit begann die Herrschaft der Wittelsbacher Linie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld in Bayern. Allerdings war Bayern zu diesem Zeitpunkt von den Österreichern besetzt.

1800 verloren Bayern und Österreich die Schlacht von Hohenlinden gegen Napoleon, und im Frieden von Lunéville musste Max Joseph auf das Herzogtum Jülich und die linksrheinischen Teile der Kurpfalz verzichten. Drei Jahre später verlor er den rechtsrheinischen Teil der Kurpfalz an Baden.

Als sich Russland und Österreich Ende 1804 gegen Frankreich verbündeten, trat Bayern an die Seite Frankreichs (Geheimvertrag von Bogenhausen, 1805). Österreich verlor Tirol und Vorarlberg an Bayern, und Napoleon wertete das Kurfürstentum mit Wirkung vom 1. Januar 1806 zum Königreich auf. König Max I. Joseph erließ 1808 eine der ersten Verfassungen in Deutschland.

Max-Joseph-Denkmal

1824 beschloss der Münchner Magistrat, dem ersten bayrischen König ein Denkmal zu setzen. Kronprinz Ludwig sorgte dafür, dass Christian Daniel Rauch (1777 – 1857) den Auftrag erhielt. Der Bildhauer gestaltete das klassizistische Max-Joseph-Denkmal 1826 bis 1835 in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Leo von Klenze und dem Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier. Die Enthüllung auf dem neuen → Max-Joseph-Platz fand am 13. Oktober 1835 statt, dem zehnten Todestag des Königs Maximilian I. Joseph.

Christian Daniel Rauch: Max-Joseph-Denkmal (Fotos: 2023)

Maximilian II.

Der Wittelsbacher Maximilian II. Joseph von Bayern (1811 – 1864) folgte seinem Vater König Ludwig I. nach dessen Abdankung 1848 auf den Thron. Max II. war an Geschichte, aber auch an technischen Neuerungen interessiert, förderte das Ansehen der → Ludwig-Maximilians-Universität München und engagierte sich für Kunst und (Volks-)Kultur. 1855 gründete er beispielsweise das → Bayerische Nationalmuseum. In seiner Regierungszeit entstand der nach ihm benannte neugotische Baustil (Maximilianstil), den der Architekt Friedrich Bürklein bei der Anlage der Maximilianstraße und des → Maximilianeums entwickelte.

Max-II-Denkmal

König Maximilian II. von Bayern starb am 10. März 1864. Im Jahr darauf gewann der Bildhauer Kaspar von Zumbusch (1830 – 1915) den Wettbewerb für ein Denkmal, das in der ab 1852 im Auftrag des bayrischen Monarchen von dem Architekten Friedrich Bürklein* angelegten und nach Maximilian benannten Prachtstraße errichtet werden sollte. Ferdinand von Miller übernahm den Bronzeguss. Enthüllt wurde das Maxmonument am 12. Oktober 1875 auf einem Sockel aus Meißner Granit. Die vier unter der Statue des Monarchen sitzenden Figuren symbolisieren Herrschertugenden: Friedensliebe, Gerechtigkeit, Stärke und Weisheit.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein im Album über Architekten

Maxmonument (Fotos: 2018 / 2023-25)

Maximilian Graf von Montgelas

Als Maximilian Joseph 1799 Kurfürst von Bayern wurde, ernannte er sofort den Juristen und Historiker Maximilian von Montgelas (1749 – 1838) zum bayrischen Außenminister, und es dauerte nicht lang, bis dieser wie ein Regierungschef amtierte. Dabei kam ihm zugute, dass er bereits vor seiner Ernennung weitreichende Reformpläne für eine Modernisierung der bayrischen Verwaltung, der Rechtspflege sowie der Finanzen und Steuern ausgearbeitet hatte. Auf seiner Sommerresidenz in Bogenhausen (heute: → Finanzhof) wurde der Geheimvertrag mit Frankreich unterzeichnet, der schließlich dazu führte, dass Bayern zum Königreich avancierte. 1809 wurde Maximilian von Montgelas vom Freiherrn- in den Grafenstand erhoben. Aber Kronprinz Ludwig mochte ihn nicht und erwirkte 1817 seine Entlassung.

Denkmal für Maximilian Graf von Montgelas

Ein Unikum ist die am östlichen Rand des Promenadeplatzes im Kreuzviertel der Altstadt aufgestellte Statue, die Maximilian Graf von Montgelas darstellt. Sie stammt von der Berliner Bildhauerin Karin Sander. 2005 wurde die digital aus Bildern des bayrischen Ministers berechnete sechs Meter hohe Figur computergesteuert aus einem Aluminiumblock gefräst. Sie wiegt neuneinhalb Tonnen.

1811 bis 1813 ließ Maximilian Graf von Montgelas das nach ihm benannte frühklassizistische Palais am Promenadeplatz von Emanuel Josef Herigoyen errichten und von Jean Baptiste Métivier ausstatten. Das Palais Montgelas diente von 1817 bis 1933 als Dienstgebäude des bayrischen Außenministeriums und war dann bis 1945 Dienstsitz der Staatskanzlei. Das Montgelas-Palais gehört seit 1969 teilweise und seit 2023 ganz zum Hotel Bayerischer Hof.

Denkmal für Maximilian Graf von Montgelas vor dem Palais Montgelas (Fotos: Dezember 2023 / September 2024)

Otto Meitinger

Otto Meitinger (1927 – 2017), ein Sohn des Münchner Stadtbaurats Karl Meitinger (»Das neue München«) studierte an der Technischen Hochschule München Architektur, promovierte über die Baugeschichte der Münchner Residenz und übernahm 1953 die Leitung des Residenzbauamtes. In dieser Funktion war Otto Meitinger für den Wiederaufbau der kriegszerstörten Residenz verantwortlich. 1976 folgte er Josef Wiedemann* als Ordinarius für Entwurf und Denkmalpflege an der → Technischen Universität München. 1983 wählte man ihn zum Dekan der Fakultät für Architektur, und von 1987 bis zu seiner Emeritierung 1995 amtierte er als Präsident der TUM.

Im Foyer (»Comité-Hof«) des → Cuvilliés-Theaters in der Münchner Residenz erinnert eine Büste an Otto Meitinger.

*) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

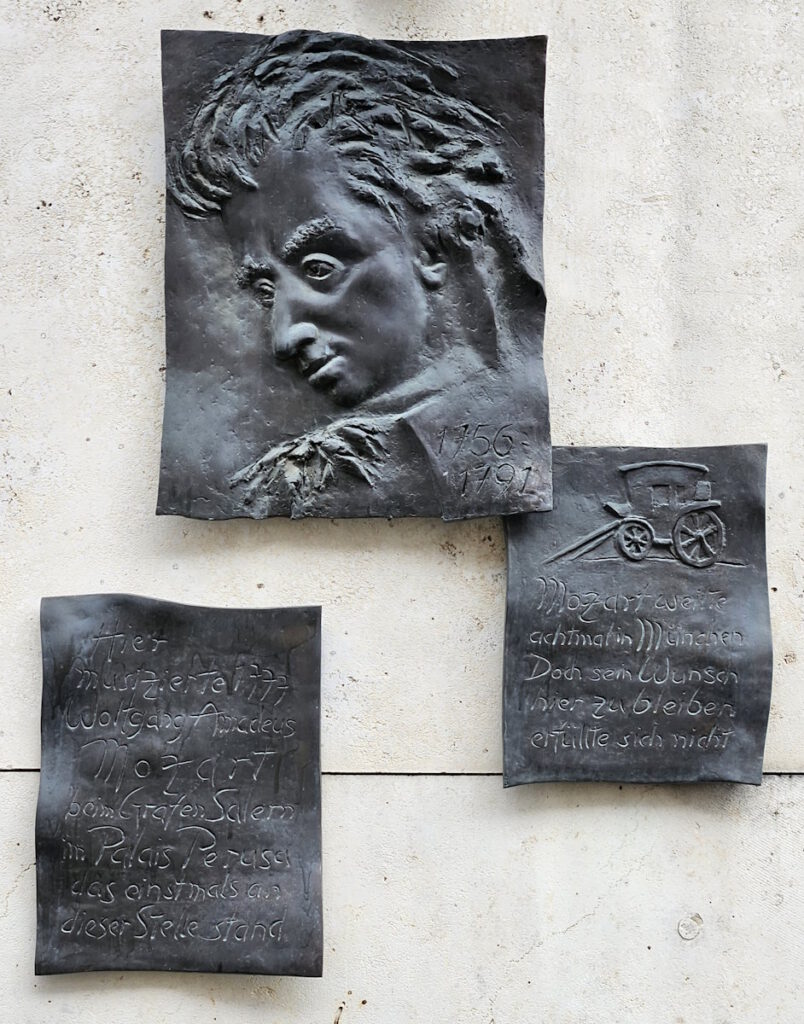

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) und seine Schwester Maria Anna wurden vom Vater in Musik unterrichtet, und Leopold Mozart stellte seine beiden »Wunderkinder« an Adelshöfen in Italien und Westeuropa vor. 1762 spielten die Geschwister erstmals vor dem Kurfürsten in München, und das wiederholten sie im Jahr darauf und noch einmal drei Jahre später.

1775 war Wolfgang Amadeus Mozart bei der Uraufführung seiner im Auftrag des Kurfürsten Max III. Joseph geschriebene Oper »La finta giardiniera« in München dabei. Als Wolfgang Amadeus Mozart 1777 auf einer Reise nach Paris mit seiner Mutter einen Zwischenaufenthalt in München einlegte, bemühte er sich allerdings vergeblich um eine Anstellung. Max III. Joseph erklärte kurzerhand, es gebe keine »vaccatur«.

Für Kurfürst Karl Theodor schrieb Wolfgang Amadeus Mozart die Oper »Idomeneo«, die 1781 im → Cuvilliés-Theater uraufgeführt wurde. Zum achten und letzten Mal kam Wolfgang Amadeus Mozart 1790 auf der Rückreise von Frankfurt am Main nach München – wo er erneut in der Residenz auftrat.

Im Jahr darauf starb Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von 35 Jahren. Sein umfangreiches musikalisches Werk gehört noch immer zu den bedeutendsten Kompositionen der Klassik.

Im Mozart-Jahr 2006 wurde eine von Hubertus von Pilgrim* (1931 – 2026) gestaltete Gedenktafel am Lesmüllerhaus (Theatinerstraße 45) enthüllt. Die Inschriften lauten: »Mozart weilte achtmal in München. Doch sein Wunsch hier zu bleiben, erfüllte sich nicht« und »Hier musizierte 1777 Wolfgang Amadeus Mozart beim Grafen Salern im Palais Perusa, das einstmals an dieser Stelle stand«.

*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Gerd Müller

Der Fußballer Gerd Müller (1945 – 2021) schoss in 427 Partien 365 Tore und galt als einer der besten deutschen Stürmer.

Die von Karel Fron gestaltete überlebensgroße Bronzestatue Gerd Müllers wurde in zwölf Teilen gegossen und im September 2023 vor der → Allianz Arena in → Fröttmaning aufgebaut.

Karel Fron (*1947) studierte 1971 bis 1977 an der → Akademie der Bildenden Künste München und begann 1983 als freischaffender Bildhauer zu arbeiten.

Karl Fron: Gerd Müller (Fotos: September 2025)

Johannes von Nepomuk

Jan bzw. Johannes Welflin oder Wolfflin wurde um 1350 in Böhmen geboren, in Nepomuk (damals: Pomuk). Er studierte Jura und wurde zum Priester geweiht. 1392/93 geriet Johannes von Nepomuk in die Auseinandersetzungen zwischen dem böhmischen König Wenzel IV. und Erzbischof Johann Jenstein von Prag. Er wurde verhaftet, gefoltert und von der Karlsbrücke in Prag in die Moldau gestürzt, sodass er ertrank. Einer Legende zufolge wurde er zum Märtyrer, weil er sich geweigert hatte, das Beichtgeheimnis zu brechen. Papst Benedikt XIII. sprach Johannes Nepomuk 1729 heilig. Drei Jahre später erklärten ihn die Jesuiten zu ihrem zweiten Ordenspatron, und allgemein gilt Johannes von Nepumuk als Brückenheiliger.

Zwischen der 1966 gebauten Praterwehr- und der hundert Jahre älteren → Maximiliansbrücke steht eine den hl. Nepomuk darstellende Steinfigur. Auf dem Sockel steht: »Gewidmet von den bürgerl. Floßmeistern Xaver Heiß Johann Heiß Jos. Thadeus Heiß 1857«.

Georg Simon Ohm

Der Physiker Georg Simon Ohm (1789 ‒ 1854) wies nach, dass in einem stromdurchflossenen metallischen Leiter die Stromstärke dem Quotienten aus angelegter elektrischer Spannung und elektrischem Widerstand entspricht. Ihm zu Ehren wird der von ihn erkannte Zusammenhang zwischen Stromstärke und Widerstand als Ohmsches Gesetz bezeichnet, und die Maßeinheit für den elektrischen Widerstand lautet Ohm.

Nach einem Entwurf von Friedrich von Thiersch (1852 – 1921) schuf der Bildhauer Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) das marmorne Ohm-Denkmal, das 1895 bis 1929 beim Polytechnikum stand, dann aber German Bestelmeyers An- und Neubau weichen musste. Heute befindet es sich (auf einem Ersatz für den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Steinsockel) vor dem Neubau der Technischen Universität in der Theresienstraße.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

Orlando di Lasso

Der Flame Orlando di Lasso (1532 – 1594) wirkte ab 1556 am Münchner Hof, zunächst als Sänger (Tenor) und Komponist. Als gefeierter Hofkapellmeister verhalf er München zu internationalem Ansehen.

Das von Max Widnmann* gestaltete Denkmal für Orlando di Lasso wurde 1849 auf dem → Odeonsplatz aufgestellt und 1862 auf den → Promenadeplatz versetzt. Weil ein Abguss aufbewahrt wurde, konnte die im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzene Statue anlässlich der 800-Jahr-Feier Münchens 1958 ersetzt werden. Seit Michael Jacksons Tod am 25. Juni 2009 pilgern dessen Fans zum Denkmal für Orlando di Lasso vor dem Hotel »Bayerischer Hof« und huldigen dem »King of Pop« mit Blumen, Kerzen und Bildern.

*) Mehr über Max Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herzog Otto I.

Der Wittelsbacher Otto (um 1117 – 1183) wurde 1156 Pfalzgraf von Bayern. Als zuverlässiger Anhänger des Staufer-Kaisers Friedrich Barbarossa wurde er nach der Absetzung des Welfen Heinrich der Löwe mit dem Herzogtum von Bayern belehnt, das allerdings auf das heutige Altbayern geschrumpft war. Mit Herzog Otto I. etablierten sich die Wittelsbacher als Herrscherdynastie in Bayern.

Die von Theodor Fischer (1862 – 1938) gestaltete Betonbrücke zwischen der Isarvorstadt und der Au bzw. Untergiesing wurde 1904 von der Firma Sager & Woerner gebaut (→ Wittelsbacher Brücke). Das Reiterstandbild Herzog Ottos I. von Wittelsbach auf der Isar-Brücke schuf der Bildhauer Georg Wrba 1906.

Georg Wrba (1872 – 1939) studierte 1891 bis 1896 an der Akademie der Bildenden Künste München, und 1897 ließ er sich als selbständiger Bildhauer in München nieder. Zugleich übernahm er die Leitung der städtischen Bildhauerfachschule. 1905 berief ihn die Münchner Akademie als Professor, und von 1907 bis 1930 lehrte Professor Georg Wrba an der Akademie für Bildende Künste Dresden.

Georg Wrbas Kollege Ferdinand von Miller d. J. (1842 – 1929) gestaltete 1911 ein weiteres Reiterstandbild Ottos I., allerdings nicht aus Stein, sondern aus Bronze im Stil der Neurenaissance. Es steht vor dem ehemaligen Armeemuseum bzw. der → Bayerischen Staatskanzlei.

Julius Perathoner

Der von August Blössner (1875 – 1960) unter Mithilfe von Ludwig Dasio (1871 – 1932) entworfene Perathoner Stein erinnert seit 1927 am Kuntersweg in Harlaching an Julius Perathoner (1849 – 1926), einen deutschsprachigen Bürgermeister von Bozen, der nach Mussolinis Machtergreifung fliehen musste.

Max von Pettenkofer

Max von Pettenkofer (1818 – 1901) war Mediziner, Physiologe und Epidemiologe, Chemiker und Apotheker. 1847 berief ihn die → Ludwig-Maximilians-Universität München zum außerordentlichen Professor für pathologisch-chemische Untersuchungen, und 1852 wurde er an der Medizinischen Fakultät Ordinarius für Organische Chemie. Nachdem Max von Pettenkofer 1864/65 als Rektor der Universität amtiert hatte, richtete man für ihn 1865 den weltweit ersten Lehrstuhl für Hygiene ein. 1876 bis 1879 entstand das später nach Max von Pettenkofer benannte Hygieneinstitut. Dem Wissenschaftler hat München nicht nur die Einrichtung einer vorbildlichen Trinkwasserversorgung aus dem Alpenvorland zu verdanken, sondern auch eines für die moderne Hygiene unerlässlichen Abwassersystems. König Ludwig II. erhob ihn 1882 in den Adelsstand.

Der Bildhauer Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) modellierte das Denkmal für Max von Pettenkofer, das 1909 ‒ drei Jahre nach dem Tod des Künstlers ‒ in der Kunst- und Metallgießerei Andreas Mayer fertiggestellt und noch im selben Jahr auf einem von Paul Pfann (1860 – 1919) geschaffenen Steinsockel am → Maximiliansplatz enthüllt wurde.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

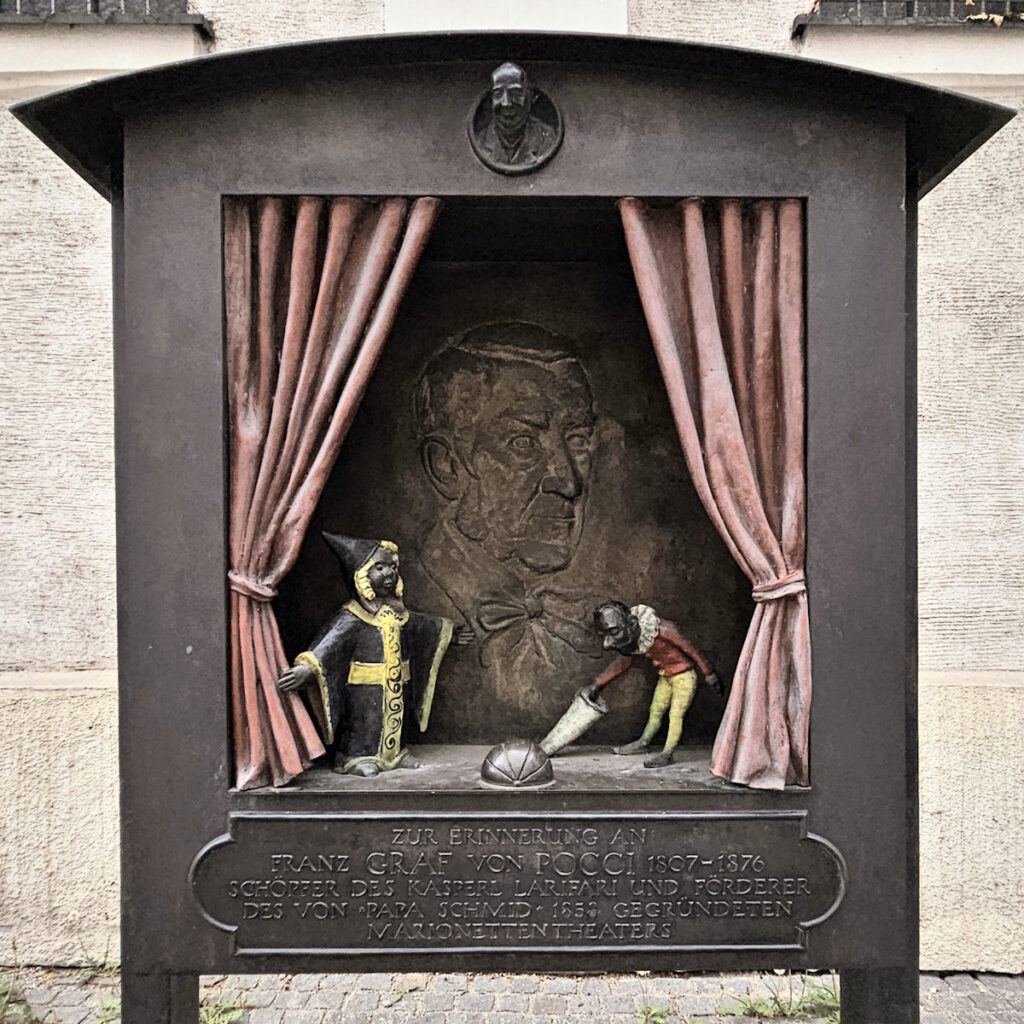

Franz Graf von Pocci

König Ludwig I. von Bayern ernannte Franz Graf von Pocci (1807 – 1876) 1930 zum Zeremonienmeister und 1847 zum Hofmusikintendanten. Der vielseitige Künstler – er schrieb, karikierte, zeichnete und komponierte – unterstützte Josef Leonhard Schmid (»Papa Schmid«, 1822 – 1912) bei dessen Projekt, aus pädagogischen Gründen ein festes Marionettentheater in München einzurichten, für das er zahlreiche Stücke schrieb.

Anlässlich des 200. Geburtstags des »Kasperlgrafen« Franz von Pocci ließ die 2002 gegründete Franz-Graf-von-Pocci-Gesellschaft vor dem → Marionettentheater in der Blumenstraße 32 ein Denkmal aufstellen, dessen Bronzefiguren der Bildhauer Ernst Grünwald (*1956) gestaltet hatte.

Bally Prell

Die Volkssängerin Agnes Pauline (»Bally«) Prell (1922 – 1982) karikierte mit ihrem 1953 in der damaligen Gast- und Theaterstätte Platzl erstmals vorgetragenen Lied »Die Schönheitskönigin von Schneizlreuth« den Schönheitswahn. Vor dem Jugendstil-Haus Leopoldstraße 77, in dem sie geboren worden war und dann auch wohnte, erinnert ein von dem Münchner Bildhauer Wolfgang Sand 1989 entworfener Brunnen seit 1992 an »Miss Schneizlreuth«.

Wolfgang Sand (*1957) studierte 1980 bis 1987 Bildhauerei an der → Akademie der Bildenden Künste München und richtete 1986 ein eigenes Atelier in Haimhausen ein.

Roider Jackl

Der »Roider Jackl« (Jakob Roider, 1906 – 1975) war ein bayrischer Volkssänger, der in der Nachkriegszeit Gstanzln vortrug. Im bürgerlichen Beruf wurde er 1967 als Forstamtmann pensioniert.

Ihm zu Ehren gestaltete der Münchner Bildhauer Hans Osel* (1907 – 1996) einen Brunnen, der 1977 auf dem Viktualienmarkt enthüllt wurde.

*) Mehr zu Hans Osel im Album über Brunnen

Joseph Ruederer

Der Schriftsteller Joseph Ruederer (1861 – 1915) gehörte 1901 zu den Gründungsmitgliedern des Münchner Kabaretts »Die Elf Scharfrichter«. Eduard Beyrer (1866 – 1934) gestaltete 1908 einen Schalenbrunnen mit einer Knabenfigur, der zur Erinnerung an Joseph Ruederer in den Maximiliansanlagen steht.

Ruhmeshalle

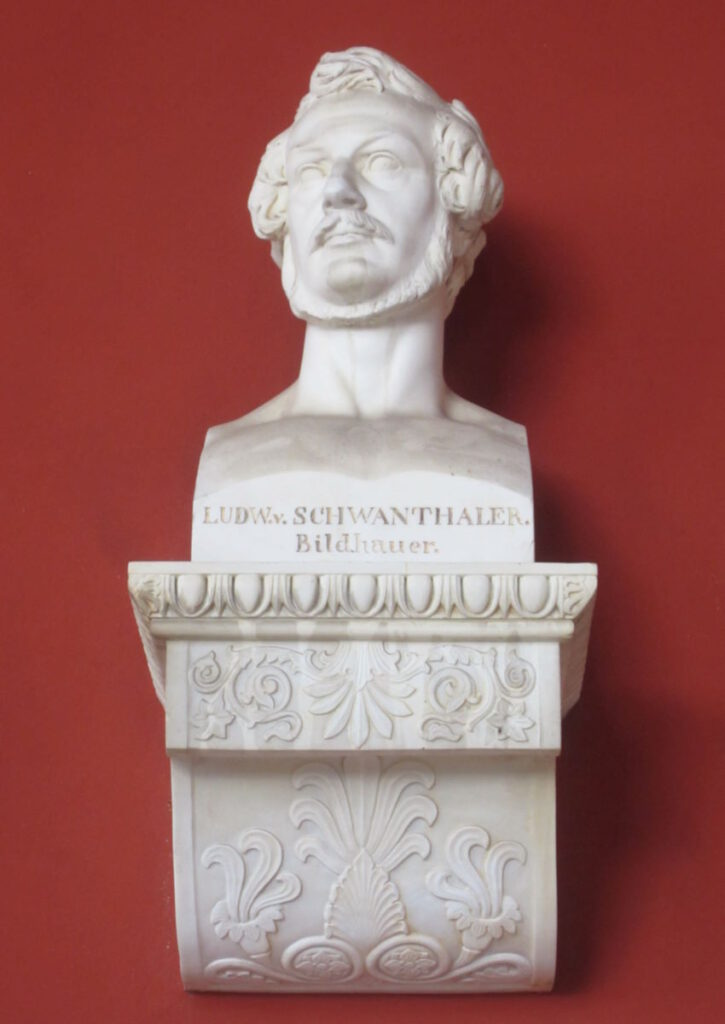

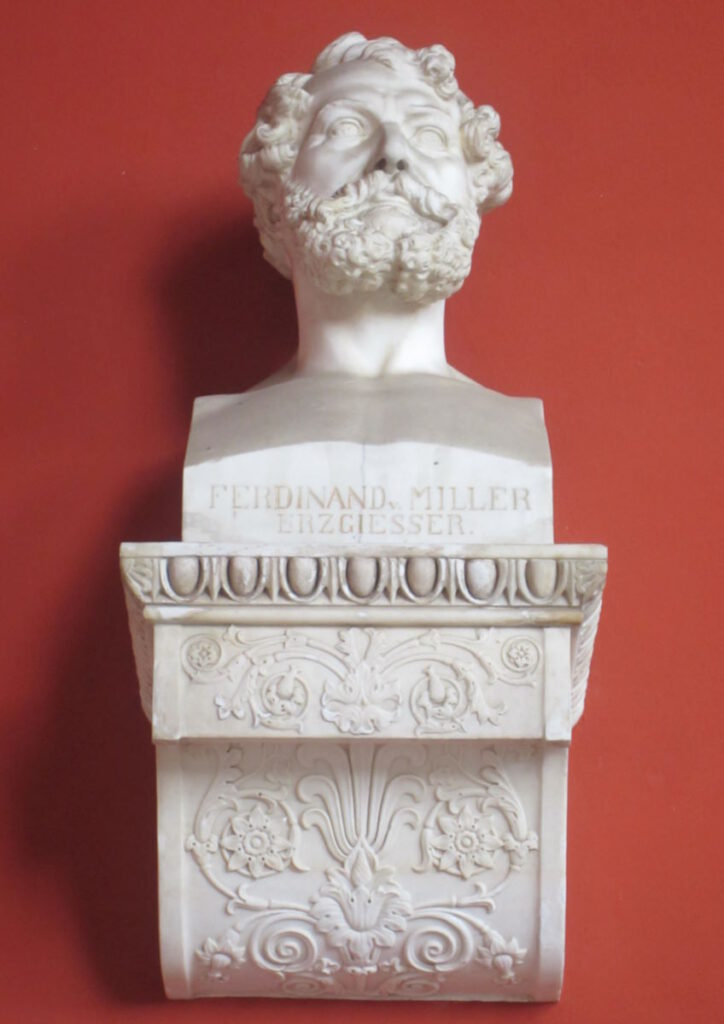

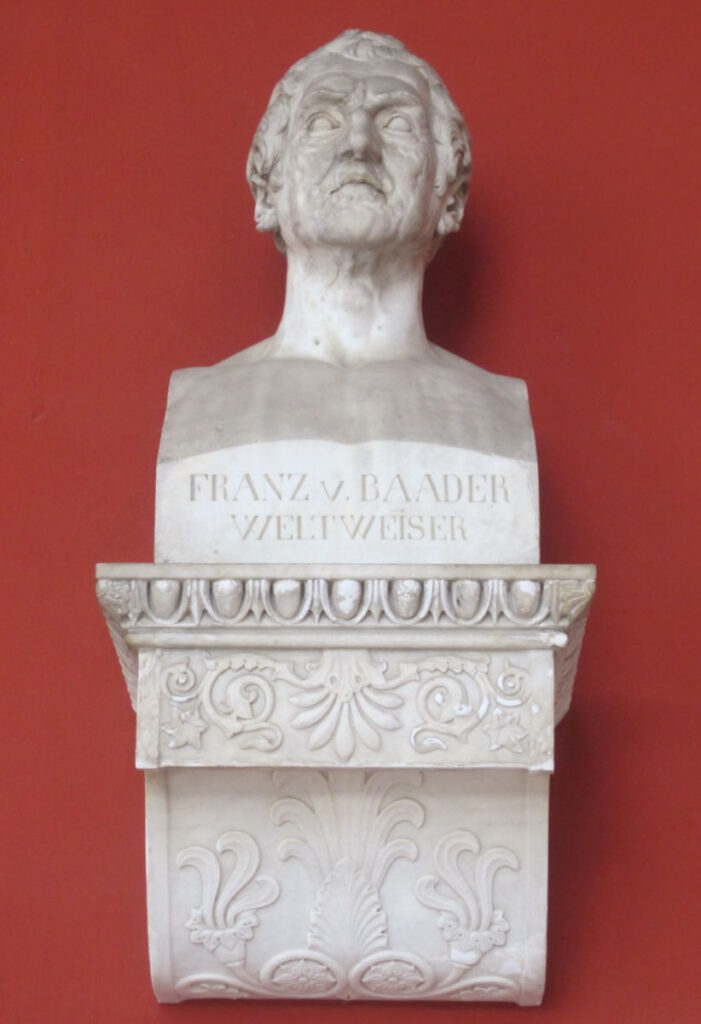

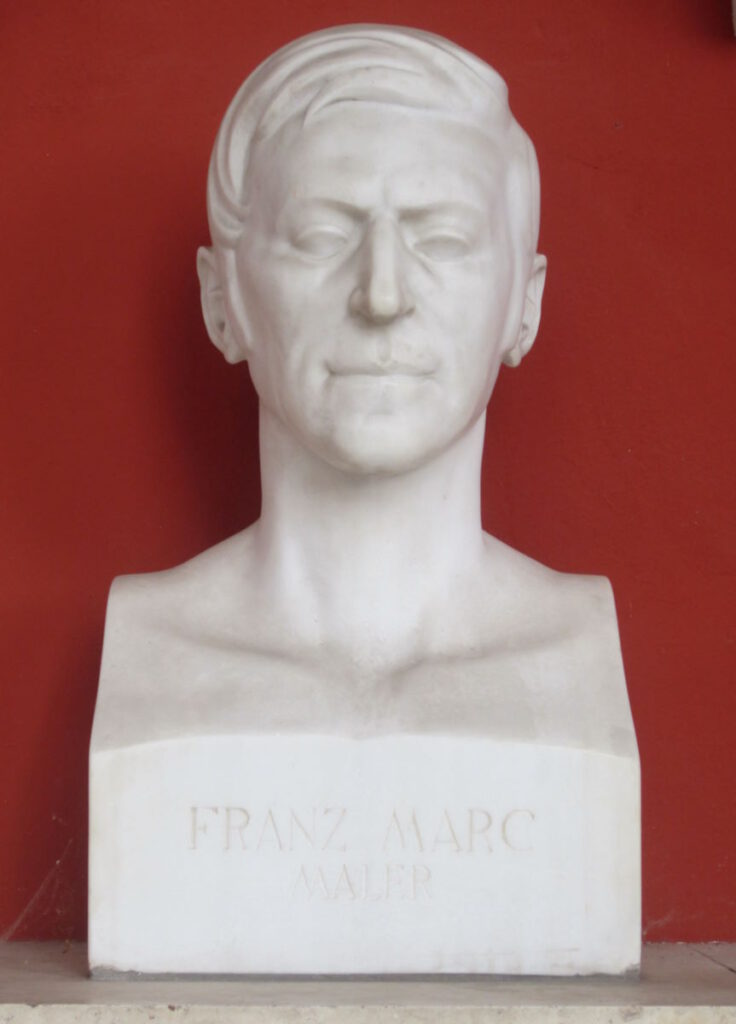

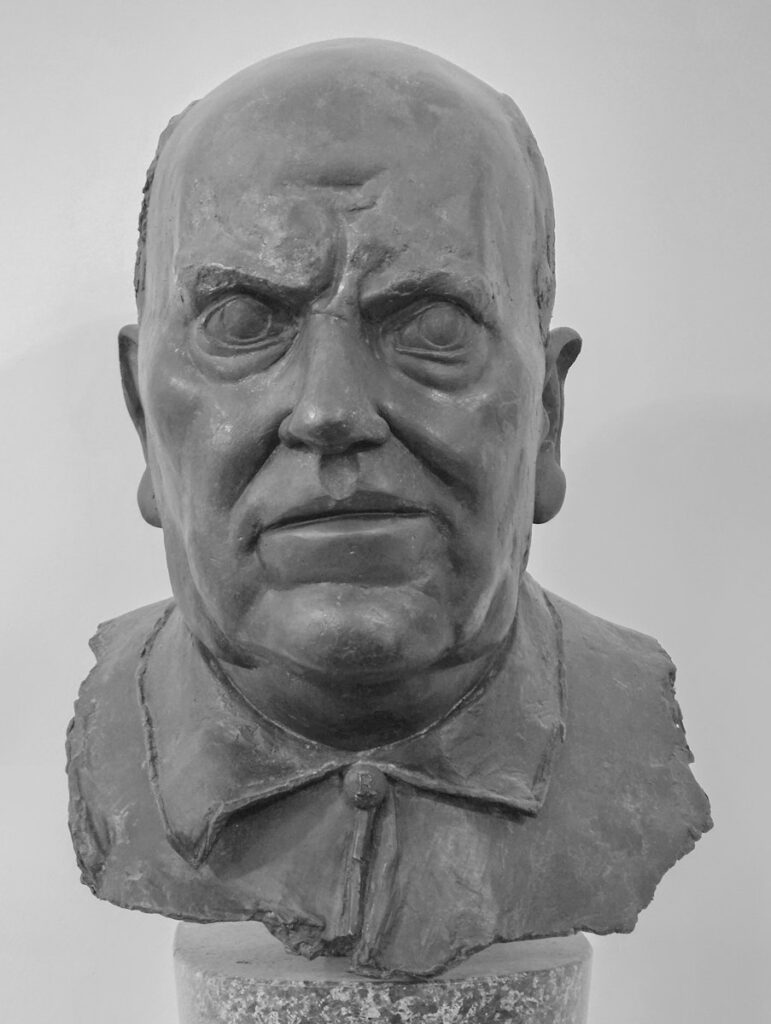

Bereits als Kronprinz ließ Ludwig I. »große« Bayern auflisten (1809), und er wählte die Hangkante über der Theresienwiese als Bauplatz für eine Ruhmeshalle (1824). Dafür schrieb König Ludwig I. 1833 einen Architekten-Wettbewerb aus. Leo von Klenze errichtete dann 1843 bis 1853 die Ruhmeshalle, eine dreiflügelige dorische Säulenhalle, in der 1853 die Büsten von 74 bedeutenden Persönlichkeiten (und später weitere) aufgestellt wurden.

Nach der Beseitigung von Kriegsschäden wurde die Ruhmeshalle 1972 neu eröffnet. Neuaufnahmen werden von einer Expertenkommission vorgeschlagen und vom Bayerischen Ministerrat beschlossen. Im November 2006 stellte die Kunststudentin Aneta Steck eine Gipsbüste von sich in die Ruhmeshalle, nicht zuletzt, um gegen die Dominanz der Männer zu protestieren. Das fiel erst nach sieben Monaten auf.

Mehr zur Ruhmeshalle im Album zur Ludwigsvorstadt

Alois Senefelder

Alois Senefelder (1771 – 1834) studierte in Ingolstadt Rechtswissenschaften. Der Sohn des Hofschauspielers Franz Peter Sennfelder (1744 – 1792) schloss sich vorübergehend einer Schauspielertruppe an und schrieb ein erfolgreiches Lustspiel (»Die Mädchenkenner«). Um seine Stücke kostengünstig selbst drucken zu können, beschäftigte sich der Dramatiker mit der Drucktechnik – und erfand die Lithografie. Damit senkte er die Kosten für die Erstellung von Notenblättern auf ein Fünftel des Kupferstichs. Deshalb erwarb der Musikverleger Johann Anton André (1775 – 1842) von Alois Senefelder die Rechte und druckte 1799 erstmals kommerziell mit dem neuen Verfahren. Ein Lehrbuch über die »Steindruckerey« verfasste Alois Senefelder 1818.

Seine Büste wurde 1808 in der → Ruhmeshalle in München aufgestellt.

Außerdem schuf der Bildhauer Julius Zumbusch (1832 – 1908) 1877 eine Stelenbüste. Dieses Denkmal für Alois Senefelder befand sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts am → Sendlinger-Tor-Platz und wurde 1958 am Marsplatz in der Maxvorstadt neu aufgestellt.

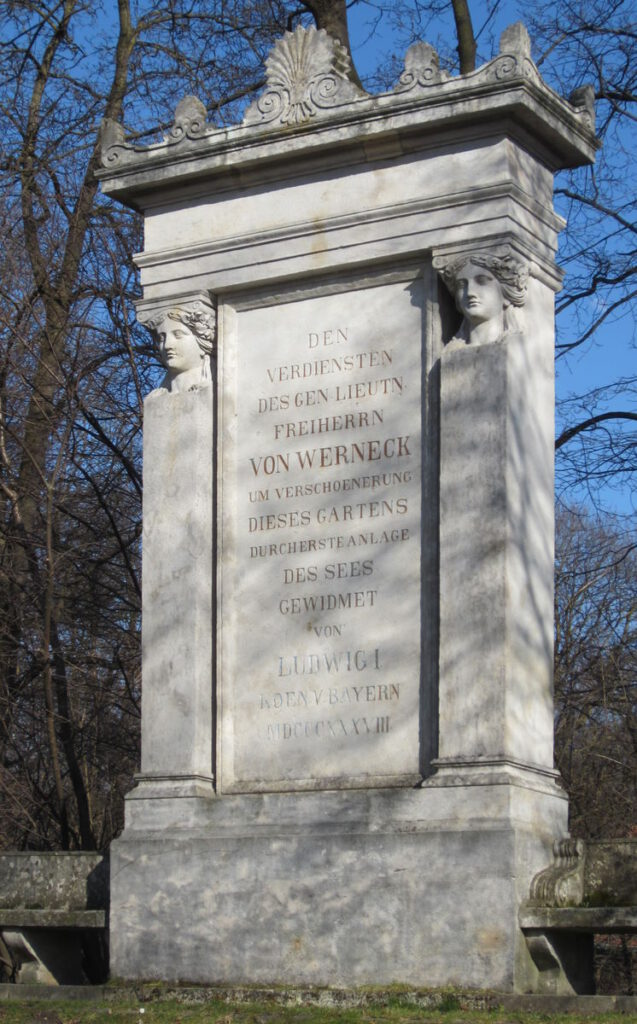

Benjamin Thompson, Reichsgraf von Rumford

Der britische Offizier, Waffentechniker und Physiker Sir Benjamin Thompson (1753 – 1814), der auch einige Jahre in den USA verbracht hatte, kam Mitte der Achtzigerjahre des 18. Jahrhunderts nach München und wurde Ehrenmitglied der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften. 1788 avancierte der General zum Kriegsminister und machte sich daran, die bayrische Armee zu reorganisieren. In diesem Zusammenhang begann er 1789, den zunächst als Musterlandwirtschaft für die Versorgung der Soldaten konzipierten Englischen Garten anzulegen. Zum Unmut der Münchner baute er 1791 das Neuhauser Tor für Kurfürst Karl Theodor um und legte nach Plänen des Architekten Franz Thurn den »Karlsplatz« (Stachus) an. Als Karl Theodor 1792 einige Monate lang als Vikar des Heiligen Römischen Reiches amtierte, erhob er den Briten als Grafen von Rumford in den Reichsgrafenstand. Als Vorsitzender des bayrischen Staatsrates, also in Vertretung des geflohenen Kurfürsten, bewahrte der Graf von Rumford München 1796 durch erfolgreiche Verhandlungen im Franzosen und Österreichern vor Kriegszerstörungen.

Nach einem Entwurf von Franz Jakob Schwanthaler* (1760 – 1820) wurde 1795/96 in der südöstlichen Ecke des Englischen Gartens, Am Hirschanger, ein Rumford-Denkmal aufgestellt. Es zeigt auf der einen Seite den Reichsgrafen von Rumford, auf der anderen Bavaria mit Abundantia, der römische Göttin des Überflusses (Füllhorn).

Der Bildhauer Kaspar von Zumbusch (1830 – 1915) schuf 1866 ein weiteres Denkmal für den Reichsgrafen von Rumford, das vor dem Gebäude der Regierung von Oberbayern in der Maximilianstraße steht.

*) Mehr zu Franz Jakob Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Johann Michael von Sailer

Johann Michael von Sailer (1751 – 1832) besuchte 1762 bis 1770 das Jesuitengymnasium München, trat als Novize in den Orden ein und studierte Theologie in Ingolstadt bzw. Landshut. 1775 wurde er zum Priester des Bistums Augsburg geweiht. Als Theologie-Professor lehrte er 1784 bis 1794 an der Universität Dillingen. Nachdem Johann Michael von Sailer 1822 zum Bischof geweiht worden war, folgte er – von König Ludwig I. protegiert ‒ 1829 dem verstorbenen Regensburger Bischof im Amt.

Der Bildhauer Jürgen Goertz* schuf die Reliefmedaillons im Aufgang des »Schweinchenbaus« der Ludwig-Maximilians-Universität München in der Leopoldstraße, darunter auch das von Johann Michael von Sailer.

*) Mehr zu Jürgen Goertz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Friedrich von Schelling

Friedrich Schelling (1775 – 1854), der aus einer schwäbischen Pfarrersfamilie stammte, war noch keine 16 Jahre alt, als er mit einer Sondergenehmigung ein Theologie-Studium in Tübingen beginnen durfte. Friedrich Hölderlin und Georg Wilhelm Friedrich Hegel waren seine Kommilitonen (»Tübinger Drei«). Friedrich von Schelling – ab 1808 geadelt – begründete die spekulative Naturphilosophie und gilt als einer der Hauptvertreter des Deutschen Idealismus.

Der Bildhauer Friedrich Brugger (1815 – 1870) schuf 1861 das Denkmal für Friedrich von Schelling, das vor dem → Museum Fünf Kontinente in der Maximilianstraße steht.

Friedrich von Schiller