München: Kunst im öffentlichen Raum

(A ‒ K)

Der Begriff Kunst im öffentlichen Raum umfasst Kunstwerke und temporäre Installationen, die am Straßenrand, auf Plätzen, in Parks, Grünanlagen oder Skulpturengärten wahrgenommen werden können. Dazu gehören nicht nur Plastiken, Skulpturen und Kunst am Bau, sondern auch Brunnen und Denkmäler. Während Kunst im öffentlichen Raum nicht auf bestimmte Epochen und Stilrichtungen begrenzt ist, bezieht sich der Begriff Urban Art auf eine Ende des 20. Jahrhunderts aus der Straßenkunst entstandene Kunstform (Streetart, Murals).

»Kultur für alle« forderte Hilmar Hoffmann (1925 – 2018) im Geist einer Demokratisierung der Kultur (Kultur für alle. Perspektiven und Modelle, Frankfurt/M 1979). Kunst im öffentlichen Raum bereichert zugleich das Stadtbild – und wird nicht zuletzt deshalb in München vom Kulturreferat gefördert.

Das 1985 vom Münchner Stadtrat beschlossene Programm, bei Projekten des Baureferats zwei Prozent der Bauwerkskosten für Kunst am Bau einzukalkulieren, heißt seit 2002 nach einem Vorschlag des Künstlers Adib Fricke (*1962) QUIVID.

Hier kann nur eine Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Werken im öffentlichen Raum der Stadt München vorgestellt werden. Brunnen und Denkmäler, Kunst am Bau, U-Bahnhöfe und Urban Art finden Sie in eigenen Alben: Themen.

Vito Acconci

1964 schloss Vito Acconci (1940 – 2017) sein Literatur-Studium in den USA mit einem Master-Titel ab. In den Siebzigerjahren wandte er sich der Medienkunst, Performance und Installation zu. Er lehrte an mehreren Kunsthochschulen der USA.

»Courtyard in the Wind«

Im öffentlich zugänglichen Innenhof des Technischen Rathauses in Berg am Laim dreht sich ein Ring mit (am 23. Juni 2025 verdörrtem) Rasen, Kopfsteinpflaster und einer Parkbank, wenn der Wind den zwölf Meter hohen H-Darrieus-Rotor – eine Windturbine mit vertikaler Rotationsachse – auf der Turmspitze antreibt. Dieses Kunstwerk mit dem Titel »Courtyard in the Wind« wurde 2000 von Vito Acconci geschaffen.

Vito Acconci: »Courtyard in the Wind« (Fotos: Juni 2025)

Helmut Ammann

Der Glas- und Kirchenkünstler Helmut Ammann (1907 – 2001) gestaltete 1953 die Bronzeplastik »Der Mann mit der zerbrochenen Maske«, die inzwischen im Park des zur Katholischen Akademie gehörenden Schlosses Suresnes zu sehen ist.

(Foto: Oktober 2025)

1962 schuf Helmut Ammann die drei Chorfenster der Christuskirche am Dom-Pedro-Platz in Neuhausen. In der Mitte sehen wir Jesus Christus als Herrn der Welt. Das linke Fenster zeigt u. a. die Schöpfung und die Vertreibung aus dem Paradies. Rechts hat Helmut Ammann die Verklärung Jesu, die Speisung der Fünftausend und die Kreuzabnahme dargestellt.

Dominik Auliczek

Der aus Böhmen stammende Bildhauer Dominik Auliczek (1734 – 1804) zog 1762 nach München und folgte drei Jahre später Franz Anton Bustelli als Modellmeister in der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. 1773 avancierte er zum Inspektor der Manufaktur. Im Jahr davor hatte ihn Kurfürst Maximilian III. Joseph bereits zum Hofbildhauer ernannt. In dieser Funktion schuf Dominik Auliczek auch einige Gartenskulpturen für den Nymphenburger Schlosspark. Auch im Park des Schlosses Fürstenried gibt es von ihm eine Puttengruppe.

Klaus Backmund

Der Münchner Bildhauer Klaus Backmund (1929 ‒ 2020) studierte bei Josef Henselmann an der Akademie der Bildenden Künste München und in Paris. Von ihm stammen auch das → Denkmal »Korbinian mit dem Bären« in der Maxburgstraße und der → Gisela-Brunnen in der Prinzregentenstraße in Bogenhausen.

»Sitzendes Mädchen«

1967/68 gestaltete Klaus Backmund die Bronzefigur eines sitzenden Mädchens, die dann rund 35 Jahre lang vor dem Gebäude einer Versicherungsgesellschaft in der Möhlstraße in Bogenhausen ihren Platz hatte. Inzwischen ist die Plastik in der Ludwigsvorstadt zu finden, an der Pettenkoferstraße ein paar Meter westlich der Paul-Heyse-Straße. Zur Zeit (Sommer 2025) lässt sich diese Kunst im öffentlichen Raum allerdings nur durch einen Bauzaun fotografieren.

»Daniel in der Löwengrube«

1972 gestaltete der Bildhauer Klaus Backmund die von der Kunstgießerei Hans Mayr gefertigte Brunnenfigur »Daniel in der Löwengrube«. Die Darstellung bezieht sich auf eine biblische Geschichte, derzufolge der jüdische Seher Daniel im babylonischen Exil von König Darius in eine Löwengrube geworfen, aber von den wilden Tieren nicht zerfleischt wurde. Der Brunnen stand ursprünglich in der Löwengrube, dann am Promenadeplatz. Inzwischen ist die Brunnenfigur ohne -becken in einer zugemüllten Ecke neben dem Fußweg zwischen Karlstraße und Nymphenburger Straße zu finden (Nymphenburger Straße 3 b-c).

»Kommunikation«

Die von Klaus Backmund gestaltete Bronzegruppe mit dem Titel »Kommunikation« wurde 1993 in der Arabellastraße enthüllt. Inzwischen befindet sie sich im Innenhof der Wohnanlage in Bogenhausen, die von der Zaubzerstraße, Brucknerstraße, Prinzregentenstraße und Wilhelm-Tell-Straße umrahmt wird.

Jits Bakker

»Geburt der Athene«

Der griechischen Mythologie zufolge entsprang Pallas Athene dem von Hephaistos mit einem Beil gespalteten Haupt des Gottes Zeus. Der niederländische Künstler Jits Bakker (eigentlich: Willem Frederik Bakker; 1937 – 2014) gestaltete die Bronzestatue »Geburt der Athene«, die 1991 als Geschenk der Pensionskasse der Sozialberufe in Holland nach München kam und seit 1992 im Ostpark steht.

Georg Baselitz

Georg Baselitz (Hans-Georg Kern, *1938) begann 1956 an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee zu studieren, wurde aber nach zwei Semestern wegen »gesellschaftspolitischer Unreife« relegiert und setzte sein Studium an der Hochschule der bildenden Künste in Westberlin fort. 1961 wählte er den von seinem Geburtsort Deutschbaselitz in der Oberlausitz abgeleiteten Künstlernamen Georg Baselitz. International berühmt wurde Georg Baselitz ab 1969 mit Gemälden, die nicht nur kopfüber zu hängen sind, sondern von ihm bereits so ausgeführt werden. Das entspricht auch seinem zentralen Thema, Ordnungen und Konventionen zu zerstören.

»Schwesterngruppe«

Im Atrium der → Siemens-Konzernzentrale in der Maxvorstadt wurde 2016 das knapp vier Meter hohe Kunstwerk »Schwesterngruppe« enthüllt, das Georg Baselitz als Auftragsarbeit geschaffen hatte. Es besteht aus Bronze, wiegt zwei Tonnen – und ähnelt seiner »BDM-Gruppe« in Künzelsau aus dem Jahr 2012.

Fritz Behn

Fritz Behn (1878 – 1970) kam 1898 nach München, um hier an der Kunstakademie zu studieren, u. a. bei Wilhelm von Rümann*. Als Bildhauer schloss er sich dem Kreis um Adolf von Hildebrand, der Münchener Secession und dem Deutschen Künstlerbund an. Im Alter von 31 Jahren wurde er von Prinzregent Luitpold zum damals jüngsten Professor in Bayern ernannt, und 1940 berief die Wiener Kunstakademie den Bildhauer, der zum Umfeld des Gauleiters und Reichsstatthalters Baldur von Schirach gezählt wurde, zum Direktor.

Von Fritz Behn stammt auch das → Bismarck-Denkmal an der Boschbrücke.

*) Mehr zu Wilhem von Rümann im Album über Brunnen

»Kraft«

Eine Besonderheit im → Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe sind die Stein-Skulpturen aus den Jahren 1907/08: Kunst im öffentlichen Raum ‒ darunter »Kraft« von Fritz Behn.

Fritz Behn: »Kraft« (Fotos: August 2025 / März 2023)

Löwin

Bei drei langen Afrikareisen (1907/08, 1909/10, 1931/32) beschäftigte sich Fritz Behn mit der Tierwelt des Kontinents. Er veröffentlichte darüber zwei Bücher und schuf eine Reihe von Tierplastiken. Auf der Jahresausstellung 1930 im Münchner Glaspalast erwarben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen die von Fritz Behn einige Jahre zuvor geschaffene Figur einer Löwin. Zu finden ist das Kunstwerk auf dem Innenhof der Tierärztlichen Fakultät der LMU in der Veterinärstraße 13.

Klaus Behr

Klaus Behr (*1952) studierte 1976 bis 1982 an der Akademie der Bildenden Künste München und wurde Meisterschüler von Eduardo Paolozzi (1924 – 2005). Auf seiner Website schreibt er: »Die Entwicklung meiner Arbeiten beruht auf der vitalen Gegensätzlichkeit und der Dynamik von Masse und Leere, Innen- und Außenvolumen, positiven und negativen Formen.«

Anlässlich der ersten von drei Kunstausstellungen des Vereins der Freunde Schloss Blutenburg wurde 1985 zwischen Teich und Schloss ein von Klaus Behr geschaffenes Kunstwerk aus vier behauenen und symmetrisch platzierten Granitblöcken enthüllt.

1999 gestaltete Klaus Behr das Kunstwerk »Kopf schauend« in der Clemensstraße 48 in Schwabing.

Klaus Behr: »Kopf schauend« (Fotos: Juli 2025)

In der Schäufeleinstraße in Laim gibt es drei Kunstwerke des Bildhauers im öffentlichen Raum zu entdecken: zwei Tierfiguren (Hausnummer 18) und eine 2009 geschaffene Metallplatte mit dem Titel »Die Schöne« an der Kreuzung Mitterhoferstraße.

Klaus Behr: Gorilla, Nilpferd (Fotos: Juli 2025)

Von Klaus Behr stammt auch der Brunnen → »Das Gespräch« im Innenhof einer Wohnanlage in Nymphenburg mit der Adresse In den Kirschen 55.

Rudolf Belling

1966 kehrte der 1937 emigrierte Bildhauer Rudolf Belling (1886 – 1972) aus der Türkei nach Deutschland zurück und verbrachte die restlichen Lebensjahre in Krailling bei München.

»Schuttblume«

1972 wurde auf dem Olympiaberg im Olympiapark ein Mahnmal für die Opfer der Luftangriffe in der Zivilbevölkerung enthüllt: die »Schuttblume« von Rudolf Belling: Aus den Trümmern der Kriegsvergangenheit erblüht (hoffentlich) eine friedliche Zukunft.

Rudolf Belling: »Schuttblume« (Fotos: Neujahr 2024)

Cipri Adolf Bermann

Cipri Adolf Bermann (1862 – 1942) ließ sich zunächst zum Holzschnitzer ausbilden, bevor er in München, Zürich und Karlsruhe Kunst studierte und dann nach München zog, um eine private Bildhauerschule zu leiten. 1907 schuf der die Steinskulptur »Ruhender Faun« für den → Bavariapark im Münchner Stadtbezirk Schwanthalerhöhe.

Cipri Adolf Bermann: »Ruhender Faun« (Fotos: August 2025)

Joachim Berthold

Joachim Berthold (1917 – 1990), der Sohn einer Malerin und eines Goldschmieds, begann sein Kunststudium in Köln und schloss es als Meisterschüler von Joseph Wackerle* an der → Akademie der Bildenden Künste München ab. (Von Joachim Berthold stammt auch der → Bierbrunnen vor dem Brauerhaus in der Maxvorstadt.)

*) Mehr zu Joseph Wackerle im Album über Brunnen in München

»Der Schauende«

Siemens beauftragte 1955 den Bildhauer Joachim Berthold, ein Bronze-Kunstwerk für die Grünfläche hinter dem scheibenförmigen Wohnhochhaus der Siemens-Siedlung in der Leo-Graetz-Straße in Obersendling zu gestalten. So entstand »Der Schauende«.

»Die Sitzende«

1958 modellierte Joachim Berthold eine Bronzefigur mit dem Titel »Die Sitzende«, die an der Nanga-Parbat-Straße 15 in Moosach zu finden ist: Kunst im öffentlichen Raum.

»Bogenschützen«

Joachim Berthold modellierte 1969 die Bronzeplastik »Bogenschützen«, die an der Görzer Straße 80 in Ramersdorf steht.

Joachim Berthold: Bogenschützen (Fotos: August)

Alexandra Bircken

Die 1967 in Köln geborene Installations- und Objektkünstlerin Alexandra Bircken wurde 2018 Professorin für Bildhauerei an der Akademie der Bildende Künste München. 2023 wechselte sie nach Düsseldorf.

»PS (Horsepower)«

Seit Ende November 2024 ist über der nordwestlichen Tunneleinfahrt am Oskar-von-Miller-Ring in der Maxvorstadt die von Alexandra Bircken geschaffene vier Meter hohe und achteinhalb Meter breite Skulptur »PS (Horsepower)« zu sehen, die wie ein riesiges Holzspielzeug aussieht, wie ein buntes, aufgeklapptes Pferd: eine ungewöhnliche Form von Kunst im öffentlichen Raum.

Bernhard Bleeker

Bernhard Bleeker (1881 – 1968) kam 1899 nach München, arbeitete hier vorübergehend als Steinmetz und studierte dann bei Wilhelm von Rümann* an der → Akademie der Bildenden Künste. 1903 wurde er dessen Assistent. 1919 begann Bernhard Bleeker an der Akademie zu lehren, und 1922 erhielt er eine ordentliche Professur für Bildhauerei.

*) Mehr zu Wilhem von Rümann im Album über Brunnen

»Reichtum«

Unter den Skulpturen im → Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe aus den Jahren 1907/08 befindet sich auch die Steinfigur »Reichtum« von Bernhard Bleeker.

»Christophorus«

Am Isarkai in der Widenmayerstraße befindet sich seit 1909 eine vonr Bernhard Bleeker geschaffene Steinfigur, die Christophorus mit dem Jesuskind darstellt.

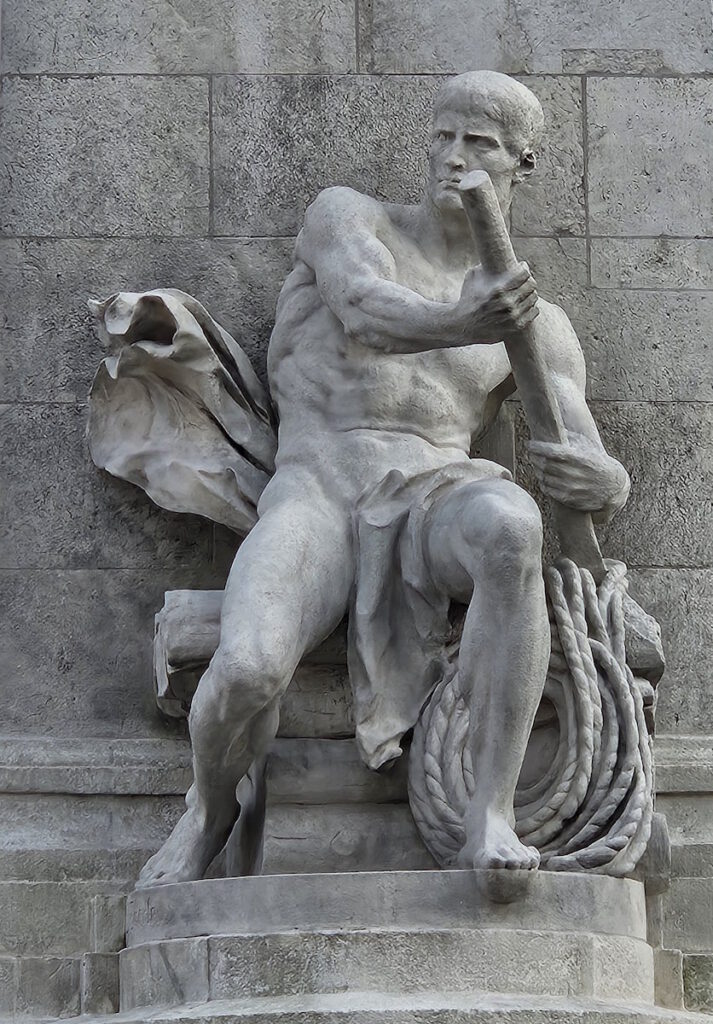

»Rossebändiger«

Vor der → Technischen Universität in der Arcisstraße im Kunstareal steht die Figur eines Rossebändigers des Bildhauers Bernhard Bleeker aus dem Jahr 1931. Das zur Bronzegruppe gehörende Pferd wurde bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg zerstört. Auf der anderen Straßenseite befindet sich eine Rosselenkergruppe des Bildhauers Hermann Hahn (1868 – 1945).

Bernhard Bleeker: »Rossebändiger«; Hermann Hahn: »Rosselenkergruppe« (Fotos: Juni 2023)

Bernhard Bleeker schuf auch den → Kronprinz-Rupprecht-Brunnen östlich der Residenz, das → Kenotaph im Garten der Ruhe der Borstei und das → Kavallerie-Denkmal, das vor dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in der Schönfeldstraße steht.

Roman Anton Boos

Roman Anton Boos (1733 – 1810) arbeitete von 1760 bis 1769 (mit Unterbrechungen) in der Werkstatt des Münchner Rokoko-Bildhauers Johann Baptist Straub, der 1777 sein Schwiegervater werden sollte. 1774 folgte er Charles de Grof als Hofbildhauer in München, und er schuf bis 1792 neun Statuen für den Schlosspark Nymphenburg. 1780 gestaltete er die Kanzel für die Frauenkirche in der Altstadt, aber davon blieben nur Teile erhalten. 1781 vollendete Roman Anton Boos einen Figurenzyklus mit den Raten des Herkules für die nördlichen → Hofgartenarkaden. Und bis 1806 leitete Roman Anton Boos die Bildhauer-Klasse der Münchner Kunstakademie. Der Künstler, der → Johann Baptist Straub und → Ignaz Günther als führender Bildhauer in München folgte, wandte sich vom Rokoko ab und strebte eine neue Monumentalität nach dem Vorbild antiker Skulpturen an.

Statuen im Großen Parterre des Nymphenburger Schlossparks

Roman Anton Boos: Hermes / Mercurius (1778) und Dionysos / Bacchus mit Satyr (1782) im Großen Parterre des Nymphenburger Schlossparks (Fotos: Juni 2023)

Statuen an der Großen Kaskade des Nymphenburger Schlossparks

Jonathan Borofsky

»Walking Man«

Der US-amerikanische Künstler Jonathan Borofsky (*1942), Sohn einer Malerin und eines Pianisten, schuf den »Walking Man« in Los Angeles. In neun Teile zerlegt wurde die 17 Meter hohe, 15 Tonnen schwere Figur ‒ eine mit Kunststoff ummantelte Stahlkonstruktion ‒ über den Atlantik geflogen und im September 1995 vor der Münchener Rückversicherung (seit 2009: Munich Re) in der → Leopoldstraße aufgestellt: Kunst im öffentlichen Raum.

Gonzalo Borondo

Die → Villa Stuck in Bogenhausen ist 2024/25 wegen einer weiteren Sanierung geschlossen. Vorübergehend hing eine durchsichtige Folie mit einem riesigen Werk des spanischen Künstlers Gonzalo Borondo (*1989) an den Baugerüsten. »Chrysalis« lautet der Titel. So bezeichnet man ein Insekt im Puppenstadium. Mit »Chrysalis« verweist Gonzalo Borondo also auf Metamorphose und Transformation.

Wilhelm Braun

Wilhelm Braun (1906 – 1986) studierte an der Akademie der Bildenden Künste München und wurde Meisterschüler von Franz Klemmer (1879 – 1964). Er unternahm zahlreiche Studienreisen. Die Nationalsozialisten belegten ihn mit einem Ausstellungsverbot, und im Zweiten Weltkrieg geriet er in russische Kriegsgefangenschaft. Wilhelm Braun schuf viele Kirchenfenster und andere Werke, die zur Kunst am Bau zählen.

Mosaik / Kirchenfenster

Eines der beiden Plattenmosaike in der Maxburgstraße im Kreuzviertel wurde von Wilhelm Braun gestaltet. Er kreierte auch die Glasfenster für die → Kirche St. Pius in Berg am Laim, die in den Sechzigerjahren von der Firma »Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei« hergestellt wurden. (Das Foto ist aus vier Ausschnitten der schmalen Kirchenfenster montiert.)

Mosaik / Kirchenfenster von Wilhelm Braun (Fotos: 2023)

Georg Brenninger

Georg Brenninger (1909 – 1988) absolvierte eine Ausbildung zum Maurer, bevor er die Gewerbeschule in München besuchte und 1930 beim Architekten Theodor Fischer* an der → Technischen Hochschule München zu studieren begann. 1932 wechselte er zum Bildhauer Hermann Hahn an die → Akademie der Bildenden Künste München. 1947/48 lehrte Georg Brenninger als außerordentlichen Professor an der Technische Hochschule. Einen Lehrstuhl für Plastik erhielt er 1961 an der Münchner Kunstakademie, wo er 1966 als Vizepräsident und 1968/69 als Präsident amtierte. Von Georg Brenninger stammen auch Brunnen in München und die Giebel-Figurengruppe am Nationaltheater aus dem Jahr 1964.

*) Mehr über Theodor Fischer im Album über Brunnen in München

»Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend«

An der Ecke Seidl-/Marsstraße (Seidlstraße 8) sind zwei 1957 von Georg Brenninger geschaffene Werke aus Eisen zu finden: »Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend«.

Georg Brenninger: »Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend« (Fotos: März 2025

Toni Brüchert

Der Künstler Toni Brüchert (1946 – 2023), der sein Studium 1974 an der → Akademie der Bildenden Künste München abgeschlossen hatte, modellierte 1981 bis 1985 die drei Meter hohe Bronzefigur eines Adam, die 1988 in einem Innenhof der → Bayerischen Landesbank in der Maxvorstadt enthüllt wurde und nach mehreren Ortswechseln inzwischen wieder dort steht. Gerüchten zufolge stürzte er bei der Arbeit an der Bronzefigur einer Eva in Italien von einer Leiter und konnte nicht mehr weiterarbeiten. (Die Eva soll in Potsdam zu finden sein.)

Brunner/Ritz

Der Bildhauer Johannes Brunner (*1963) und der Komponist Raimund Ritz (*1964) bilden seit 1990 das Künstlerduo Brunner/Ritz. Kennengelernt hatten sie sich bereits als Schüler.

»Traffic Light Flower«

Für das Gelände der Anfang 2002 in Moosach eröffneten Zentrale der Stadtwerke München (Emmy-Noether-Straße 2) schufen Johannes Brunner und Raimund Ritz 2001 eine »Blume« aus Verkehrsampeln: »Traffic Light Flower«.

Suzanne Bühler

Garten der Freundschaft

Beim Garten der Freundschaft im → Riemer Park handelt es sich um ein Geschenk der Stadt Cincinnati/Ohio anlässlich der Bundesgartenschau 2005. Der Weg durch den Garten ahmt den Flusslauf des Ohio nach, und die Modellierung der Fläche entspricht den sieben Hügeln im Stadtgebiet von Cincinnati. Die Pflanzen sind charakteristisch für Gartenanlagen in Ohio. Zwei scheibenförmige Mosaike zeigen München und Cincinnati von oben. Geschaffen wurden sie von zwei Künstlerinnen aus den beiden Städten. Suzanne Bühler schuf 2004 das Münchner Mosaik.

Paul Bürck

Paul Bürck (1878 ‒ 1947) schloss 1897 seine Ausbildung als Dekorationsmaler und zugleich die Kunstgewerbeschule in München ab. Zwei Jahre später berief ihn Großherzog Ernst Ludwig in die Darmstädter Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, und Paul Bürck wurde das jüngste der sieben Gründungsmitglieder. 1908 ließ er sich als freischaffender Maler und Grafiker in München nieder.

»Die Jugend in Freud und Leid«

Nach ihm ist der Paul-Bürck-Garten der Borstei benannt, und in der Siedlung sind auch Wandbemalungen von ihm zu finden, beispielsweise das Fresko »Die Jugend in Freud und Leid«.

Mehr von Paul Bürck im Album über die Borstei

Thomas Buscher

Thomas Buscher (1860 – 1937) begann 1878 eine Bildhauer-Ausbildung in Joseph Elsners neuem Atelier für christliche Kunst in München, und 1888 machte er sich als Holzschnitzer und Bildhauer selbstständig. Stilistisch ist Thomas Buscher dem Historismus zuzuordnen. 1913 wurde er zum Professor für Bildhauerei an der Kunstakademie berufen.

Justitia

Die Justitia im Turm-Eingang des Neuen Rathauses in München stammt von Thomas Buscher.

Kreuzigungsgruppe

1902 schuf Thomas Buscher die Kreuzigungsgruppe für den → Westfriedhof in Moosach.

Eduardo Chillida

Eduardo Chillida Juantegui (1924 – 2002) begann 1943 ein Architekturstudium an der Universidad de Madrid und wechselte 1947 zur Kunstakademie Círculo de Bellas Artes, ebenfalls in Madrid. Schon im Jahr darauf richtete sich der baskische Künstler in Paris ein Atelier ein. 1951 kehrte er ins spanische Baskenland zurück.

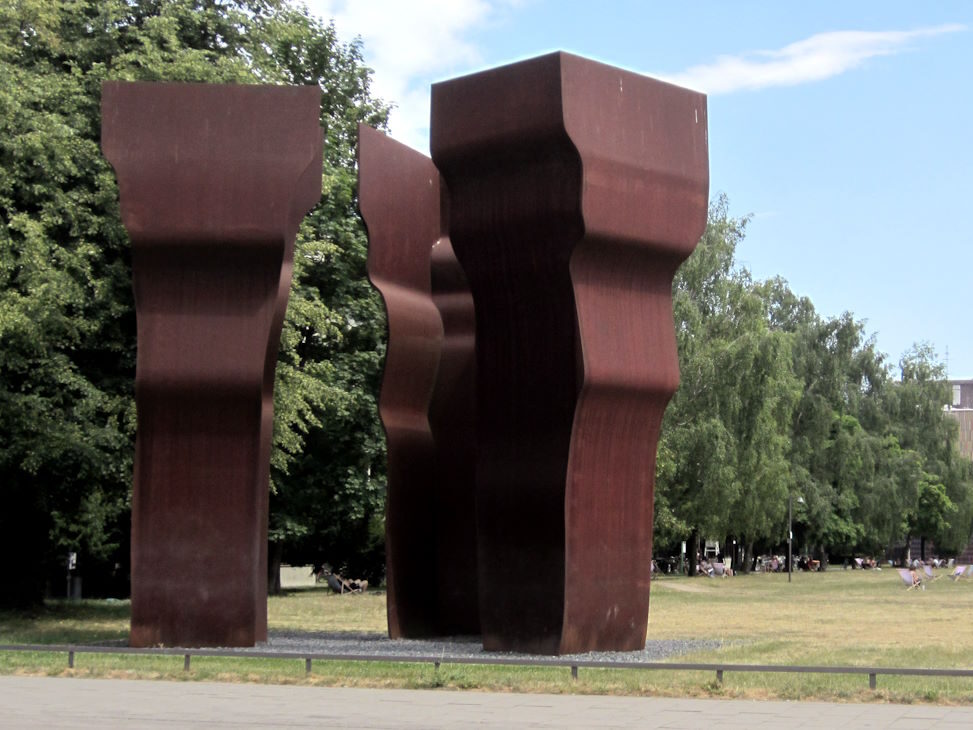

»Buscando la Luz«

Vor der → Pinakothek der Moderne, an der Barer Straße im Kunstareal, steht seit 2002 die 1997 geschaffene stählerne Großplastik »Buscando la Luz« des Bildhauers Eduardo Chillida.

Jean Clareboudt

Jean Clareboudt (1944 – 1997) besuchte 1961 bis 1965 die École supérieure d’arts graphiques Penninghen in Paris und studierte ab 1967 an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Sein künstlerisches Werk besteht vor allem aus Installationen.

»Terrasse«

Der französische Installationskünstler Jean Clareboudt spielte mit seinem 1983 geschaffenen, im Westpark zu findenden Kunstwerk »Terrasse« auf Kontraste wie Himmel und Erde, Enge und Weite an. Es besteht aus einer Stahlplatte und Stahlträgern auf acht Findlingen.

Louis Constantin

Louis Constantin (*1944) studierte 1966 bis 1969 an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris und 1969 bis 1972 an der → Akademie der Bildenden Künste München.

»Blaue Spirale«

Der Bildhauer Louis Constantin schuf 1970 bis 1973 am Ende seines Studiums an der Münchner Kunstakademie die eineinhalb Tonnen schwere, neun Meter lange »Blaue Spirale« aus glasfaserverstärktem Polyester. Enthüllt wurde das Kunstwerk 1973 in Bochum. Dann stand es im Garten der Münchner Kunstakademie, ab Ende 1981 am Effnerplatz, und seit 2001 befindet sich das Geschenk der Stiftung Straßenkunst der Stadtsparkasse München in Neuperlach, in der Heinrich-Wieland-Straße (Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße).

Eugène Max Cordier

Keramikbilder

Für jeden der beiden Eingänge der städtischen Kindertagesstätte in der Herrnstraße schuf der deutsche Künstler und Gebrauchsgrafiker Eugène Max Cordier (1903 – 1974) ein Keramikbild.

Peter von Cornelius

Kronprinz Ludwig von Bayern berief den Maler Peter Cornelius (1783 – 1867) 1819 nach München. Während der Wittelsbacher 1825 den Königsthron erbte, übernahm der Künstler die Leitung der Akademie in München und wurde geadelt. 1836 bis 1840 malte Peter von Cornelius die → Ludwigskirche in München aus und schuf das → Altarfresko »Das Jüngste Gericht«. 1841 ließ ihn König Ludwig I. fallen, und Peter von Cornelius, der zu den bedeutendsten Malern des Nazarener-Stils gehört, zog nach Berlin.

Fresken im Hofgarten

Nachdem Leo von Klenze* das → Hofgartentor mit den Arkaden am Odeonsplatz errichtet hatte, schufen der Hofmaler Peter von Cornelius und seine Schüler 1826 bis 1829 eine Reihe von 18 Fresken zu Themen aus acht Jahrhunderten bayrischer Geschichte. 2016 wurden sie restauriert.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

»Herzog Ludwig des Reichen Sieg bei Giengen 1462« / »Maximilian I. Herzogs von Bayern Erhebung zum Churfürsten 1625« (Fotos: 2018)

Nereo Costantini

Julia Capulet

In Verona erinnert eine Statue des Bildhauers Nereo Costantini (1905 – 1969) an die weibliche Hauptfigur der Tragödie »Romeo und Julia« von William Shakespeare. Ein 2,65 Meter hohes Replikat schenkte die veronesische Cassa di Risparmio der Stadtsparkasse München zum 150-jährigen Jubiläum. Die Julia steht seit 1974 neben dem Alten Rathaus am Marienplatz. Eine weitere Kopie der Bronzefigur ist auf dem Shakespeareplatz in Bogenhausen zu finden.

Einem Aberglauben zufolge bringt es Glück, die rechte Brust der Statue zu berühren – aber diese Gepflogenheit löste heftige Kritik aus, weil sie inzwischen als sexistisch angesehen wird. Im Juli 2023 wurde ein QR-Code angebracht. Wer ihn einscannt und dann die Kamera auf Julia richtet, sieht eine Installation der amerikanischen Künstlerin Tamiko Thiel (*1957) mit dem Titel »#JulietToo«, die in Anlehnung an die »MeToo«-Bewegung gegen das Betatschen protestiert.

Tony Cragg

Anthony (»Tony«) Cragg wurde 1949 in Liverpool geboren. Er studierte am Gloucestershire College of Art and Design, an der Wimbledon School of Art und schließlich am Royal College of Art in London. 1976 erhielt Tony Cragg einen Lehrauftrag der École des Beaux-Arts in Metz, aber im Jahr darauf zog er dauerhaft nach Wuppertal. 1979 begann er an der Kunstakademie Düsseldorf zu lehren und wurde 1988 Professor. 2001 wechselte er als Professor für Bildhauerei an die Hochschule der Künste Berlin. Mitglied der Royal Academy of Arts in London, der Akademie der Künste in Berlin sowie der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste ist Tony Cragg seit 1994, 2002 bzw. 2009. Von 2009 bis 2012 amtierte er als Rektor der Kunstakademie Düsseldorf. Der Brexit brachte Sir Anthony dazu, sich erfolgreich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bewerben.

»Discussion«

2005 schuf Tony Cragg ein Kunstwerk aus rot lackierter Bronze mit dem Titel »Discussion«. Es steht vor dem zum Wohnhaus umgebauten Hochbunker an der Ecke Crailsheim-/Ungererstraße in Schwabing. Wer genau hinschaut, erkennt an beiden Enden menschliche Köpfe: Kunst im öffentlichen Raum.

Tony Cragg: »Discussion« (Fotos: Juni 2025)

»Dalí: Spellbound«

Salvador Dalí und Alfred Hitchcock arbeiteten 1945 beim Film »Spellbound« / »Ich kämpfe um dich« zusammen. Vom 2. Februar bis 21. April 2024 fand im »Fat Cat« die »multisensorische« Ausstellung »Dalí: Spellbound« statt. Aus diesem Anlass wurde auf dem Celibidacheforum des → Gasteigs in Haidhausen eine »weiche Uhr« aufgehängt, die an das Gemälde »Die Beständigkeit der Erinnerung« (1931) von Salvador Dalí erinnert. (Im Hintergrund ist »Inklusion« von → Susanne Wagner zu sehen.)

Matthew David

In der Nähe des Marktplatzes in Grünwald, zwischen Tölzer Straße und Auf der Eierwiese, steht seit 1989 die Figur einer Keltin. An ihrem Gewand trägt sie eine Brosche nach dem Vorbild der zwischen 1911 und 1920 in einem Urnenfeld aus der Zeit um 1000 v. Chr. gefundenen »Grünwalder Fibel«. Der kanadische Bildhauer Matthew David arbeitete die Keltin ohne Gipsmodell aus einem vier Tonnen schweren und 300 Millionen Jahre alten Granitblock heraus.

Elmar Dietz

Elmar Dietz (1902 ‒ 1996) studierte beim Bildhauer Hermann Hahn an der → Akademie der Bildenden Künste München. Von 1935 bis 1947 war er mit der Schriftstellerin Gertrud Fussenegger verheiratet. Von Elmar Dietz stammen mehrere Kunstwerke in München, so auch der → Nymphenbrunnen auf dem Gollierplatz (Schwanthalerhöhe) und das → Bronzerelief eines Brunnens in der Kraepelinstraße in Schwabing. Von ihm sind die Karyatiden an der Mittelloge des → Nationaltheaters (1963), und 1972 erneuerte er die Quadriga auf dem → Siegestor. Außerdem verdanken wir ihm das → Goethe-Denkmal in der Maxvorstadt.

Ricarda Dietz (*1939), eine der drei Töchter von Elmar Dietz und Gertrud Fussenegger, studierte Malerei und Innenarchitektur an der Akademie der Bildenden Künste München. »Der öffentliche Raum wurde mein Forum und ist es heute noch«, schreibt sie auf ihrer Website. Sie schuf die Wandbilder für die U-Bahnhöfe Theresienwiese (1984) und Thalkirchen (1989), das Farbkonzept der Hintergleiswände des U-Bahnhofs Dülferstraße (1987/96) und das Bodenmosaik im U-Bahnhof Haderner Stern (1993); mit Michael Braun gestaltete sie die Hintergleiswände im U-Bahnhof Frankfurter Ring (1993) und mit Florian Heine und Marc Sigl schuf sie die Wandbilder im U-Bahnhof Feldmoching (1996).

Album über U-Bahnhöfe in München

Bronzefiguren

Die Bildhauer Elmar Dietz und Roland Friedrichsen schufen 1951 für das Portal der ehemaligen Hypotheken- und Wechselbank in der Theatinerstraße 11 vier Bronzefiguren: zwei Frauen und zwei Männer, die Handel und Handwerk (Elmar Dietz), geistige Arbeit und Landwirtschaft (Roland Friedrichsen) symbolisieren.

Justitia

Vor dem 1936 bis 1939 von Oswald Eduard Bieber errichteten »Haus des deutschen Rechts« in der Ludwigstraße 28, das heute von der → Ludwig-Maximilians-Universität genutzt wird, steht eine 1952 von Elmar Dietz gestaltete Bronzefigur, die trotz fehlender Attribute als Justitia oder Personifikation der Gerechtigkeit interpretiert wird.

Fischreiher

1955 modellierte Elmar Dietz einen Fischreiher aus Bronze. Der wurde an einem Brunnen im Tal enthüllt, der 1962 erneuert wurde und in der Böhmler-Passage zu finden ist.

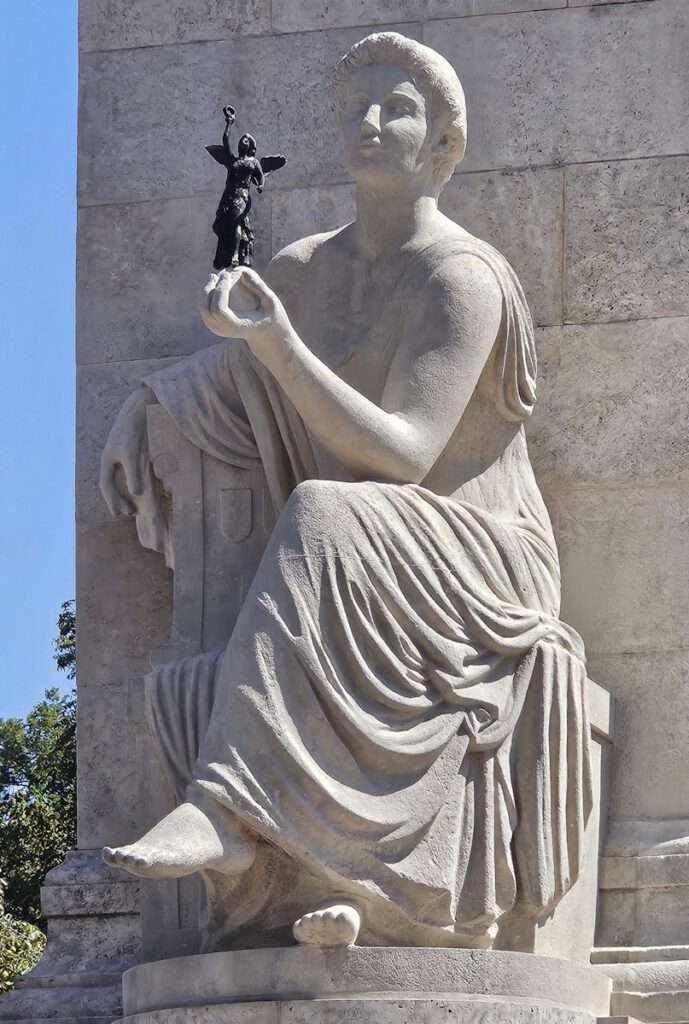

»Die Kunst«

Der Bildhauer Hugo Kaufmann (1868 – 1919) entwarf die Figur »Die Kunst«, die 1894/95 am nordwestlichen Pylon der Ludwigsbrücke enthüllt wurde. Anstelle der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Statue schuf Elmar Dietz eine neue, die sich seit 1979 an der Ecke zur Steinsdorfstraße befindet. Ungewöhnlich ist, dass die Steinfigur eine Bronze-Statue (Nike) in der Hand hält.

Lothar Dietz

Lothar Dietz (1896 – 1976), der ältere Bruder von Elmar Dietz, studierte nach dem Besuch der Gewerbeschule an der Münchner Kunstakademie, wo Hermann Hahn und Erwin Kurz zu seinen Lehrern zählten. Dann arbeitete er als freischaffender Künstler und leitete zeitweise eine eigene Bildhauerschule in München, in der sich zum Beispiel → Claus Nageler ausbilden ließ.

Von Lothar Dietz stammen auch der → Artur-Kutscher-Brunnen in Schwabing und der → Schlangenbrunnen an der Königinstraße 12 im Lehel.

»Junges Leben«

Lothar Dietz formte 1932 die aus Bronze gegossene Brunnenfigur »Junges Leben. Knabe mit Füllen«, die auf dem → Luise-Kiesselbach-Platz im Stadtbezirk Sendling-Westpark zu finden ist.

Knabe mit Schwan

Die von Lothar Dietz modellierte und 1953 von der Kunstgießerei Hans Mayr in München gegossene Figurengruppe eines Knaben mit Schwan wurde ursprünglich in der Hypopassage (Theatinerstraße) enthüllt, ist jedoch inzwischen im Tucherpark zu finden.

Ball spielender Knabe

Die 1963 von Lothar Dietz modellierte Bronzefigur eines Fußball spielenden Knaben befindet sich am Eingang der Bezirkssportanlage an der Fritz-Lutz-Straße 23 in Denning.

Franz Drexler

Franz Drexler (1857 – 1933) begann 1872 in München eine Bildhauer-Ausbildung und 1878 ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste. Der Bildhauer Wilhelm von Rümann* könnte einer seiner Lehrer gewesen sein. 1918 erhielt Franz Drexler selbst den Professoren-Titel.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

»Pallas Athene«

Die 1906 von Franz Drexler geschaffene Monumental-Steinskulptur »Pallas Athene« auf der → Maximiliansbrücke vor dem → Maximilianeum gilt als eines seiner bedeutendsten Werke.

August Drumm

August Drumm (1862 ‒ 1904) widersetzte sich seinem Vater, einem Müller, ließ sich ab 1881 an der Kunstgewerbeschule in München zum Bildhauer ausbilden und begann zwei Jahre später an der → Akademie der Bildenden Künste München zu studieren. Prinzregent Luitpold ernannte August Drumm zum Professor.

»Pfalz«

Auf einem der vier Widerlager der 1900/01 neu gebauten Luitpold-Brücke in München ist eine Steinfigur von August Drumm zu finden, eine Frau mit Weintrauben, die für die damals zu Bayern gehörende Pfalz steht.

Heinrich Düll und Georg Pezold

Heinrich Düll (1867 ‒ 1956) und Georg Pezold (1865 ‒ 1943) lernten sich Mitte der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts an der Kunstgewerbeschule in München kennen und wurden enge Freunde. Beide studierten 1887 bis 1892 Architektur und Bildhauerei an der Kunstakademie. Ab 1894 bildeten die Freunde eine Ateliergemeinschaft in der Möhlstraße in Bogenhausen. Mit dem Bildhauer Max Heilmaier gemeinsam schufen Heinrich Düll und Georg Pezold 1896 bis 1899 den → Friedensengel. Auch der → St.-Georgi-Brunnen in Bogenhausen, der → Wolfsbrunnen Am Kosttor und der → Obelisk im Luitpoldpark stammen von Heinrich Düll und Heinrich Pezold.

Villa Kustermann

Der Unternehmer Hugo Kustermann (1864 – 1942) erwarb 1900 ein Grundstück an der Möhlstraße 3 und ließ darauf 1901/02 vom Bauunternehmen Heilmann & Littmann* eine neubarocke Villa errichten. Die Bildhauer Heinrich Düll und Georg Pezold schufen während der Bauzeit zwei Statuen für das Tor: »Kraft« und »Schönheit«. Seit 1951 residiert ein italienisches Generalkonsulat in der Villa Kustermann.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Hirsch vor der Villa Lindenhof

Max Littmann* baute 1902/03 die Villa Lindenhof (Höchlstraße 4) in Bogenhausen, in die er 1904 selbst einzog. Bis in die Nachkriegszeit flankierten zwei von Heinrich Düll und Georg Pezold entworfene Bronzefiguren das Tor. Der Elch ist verschwunden, aber inzwischen steht dort wieder ein Hirsch wie in der Borstei.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

»Liegende Quellennymphe« und »Weibliche Herme«

Eine Besonderheit im → Bavariapark auf der Schwanthaler Höhe sind die Stein-Skulpturen aus den Jahren 1907/08, darunter die »Liegende Quellennymphe« und die »Weibliche Herme« von Heinrich Düll und Georg Pezold.

Heinrich Düll und Georg Pezold: »Liegende Quellennymphe«, »Weibliche Herme« (Fotos: 2023 ‒ 2025)

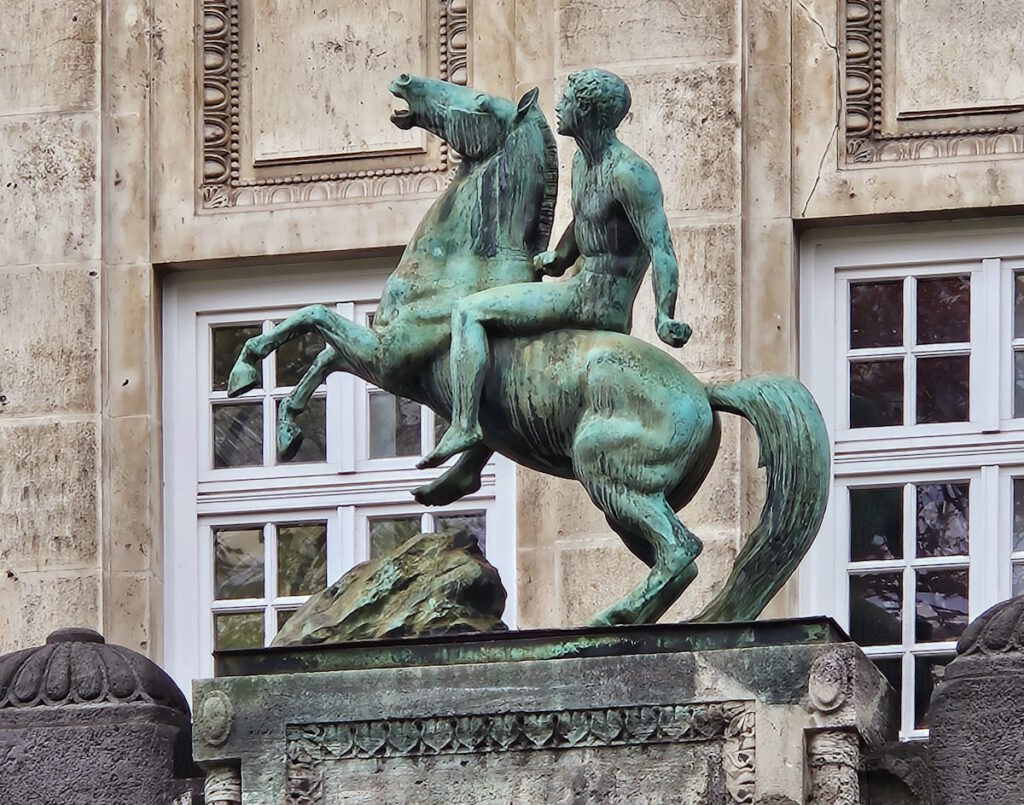

»Aufsteigendes Pferd mit Reiter«

Das ehemalige Ballin-Haus am Promenadeplatz im Münchner Kreuzviertel wurde 1909/10 von Gustav von Cube und Karl Stöhr mit einer barockisierenden Natursteinfassade gestaltet. Die 1910 vor dem Ballin-Haus enthüllte Bronzeplastik des sich aufbäumenden Pferdes mit Reiter stammt von Heinrich Düll und Georg Pezold.

Elch

Im Weidenhof der Borstei steht die von Heinrich Düll und Georg Pezold gestaltete, 1954 von Bernhard Borst erworbene Figur eines Elchs.

Hirsch

Auch der Bronzehirsch in der Hildebrandstraße in der Borstei stammt von den Bildhauern Heinrich Düll und Georg Pezold.

Album über die Borstei

Carl Ebbinghaus

Carl Ebbinghaus (1872 ‒ 1950) studierte bei Adolf von Hildebrand an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1906 bis 1910 schuf der Bildhauer das Denkmal für den Schmied von Kochel gegenüber der → alten Sendlinger Pfarrkirche.

»Phantasie«

Unter den Skulpturen im → Bavariapark auf der Schwanthaler Höhe aus den Jahren 1907/08 befindet sich auch die Steinfigur »Phantasie« von Carl Ebbinghaus.

Syrius Eberle

Syrius Eberle (1844 – 1903) absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Tischler, bevor er 1866 bis 1872 an der Königlichen Kunstakademie in München studierte und dort selbst 1884 Professor wurde. König Ludwig II. erteilte dem Bildhauer eine Reihe von Aufträgen – auch für Schlitten und Prachtwagen. 1890 gestaltete Syrius Eberle ein → Denkmal für Franz Xaver Gabelsberger, das in der Ottostraße zu finden ist.

1894 schuf Syrius Eberle die beiden Allegorien »Industrie« und »Flößer« an der Ludwigsbrücke.

Ólafur Elíasson

Ólafur Elíasson wurde 1967 in Kopenhagen geboren, verbrachte seine Kindheit jedoch in Island. 1989 bis 1995 studierte er an der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen. Noch während des Studiums stellte er in Berlin aus und zog dann auch 1994 dorthin. An der Universität der Künste in Berlin gründete er 2009 das Institut für Raumexperimente.

»Sphere«

Im Viscardihof (Theatinerstraße 16) hängt seit 2003 die acht Tonnen schwere »Sphere«, eine von Ólafur Elíasson geschaffene Stahlkugel mit einem Durchmesser von zehn Metern.

»Umschreibung«

Vermutlich von M. C. Escher inspiriert, konzipierte Ólafur Elíasson eine endlose Treppe vor dem Gebäude der KPMG in der Ganghofer Straße 29 auf der Schwanthalerhöhe. Dem 2004 geschaffenen neun Meter hohen Kunstwerk gab er den Titel »Umschreibung«.

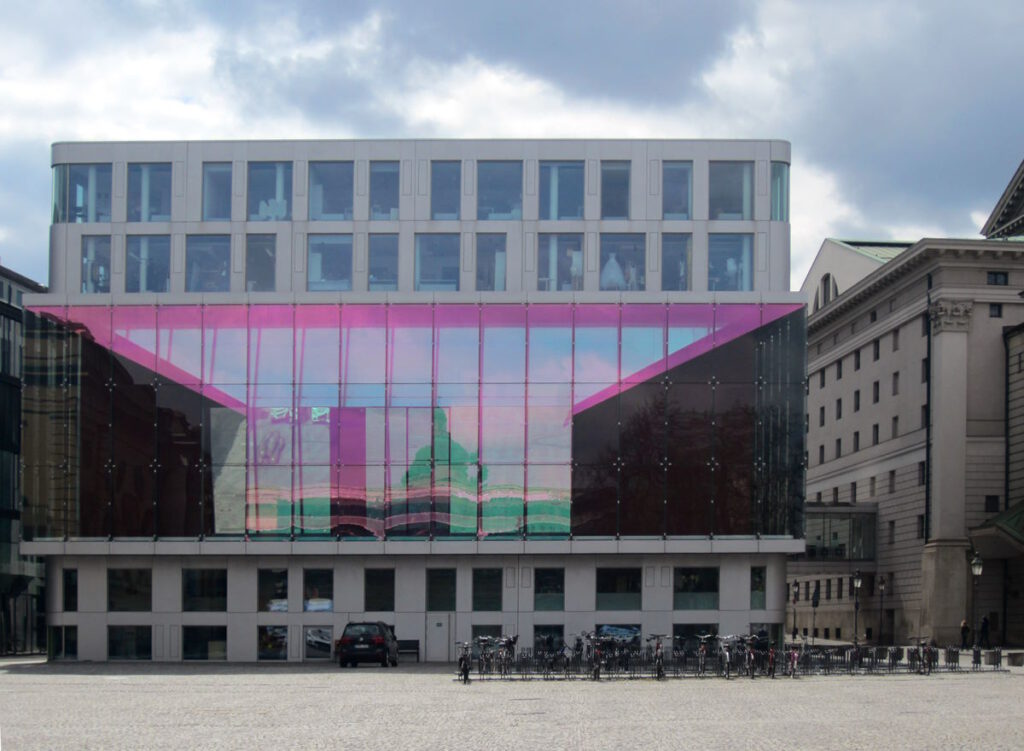

»Bühnenfenster«

2005 schuf Ólafur Elíasson unter Einbeziehung eines Glasherstellers eine 300 m² große Glasfassade mit dem Titel »Bühnenfenster« für das Probengebäude der Bayerischen Staatsoper auf dem Marstallplatz im Graggenauer Viertel der Altstadt.

»Wirbelwerk«

Im Atrium der → Städtischen Galerie im Lenbachhaus am Königsplatz in München (Adresse: Luisenstraße 33) hängt die 2012 von Ólafur Elíasson aus Stahl, Glas und Licht geformte Installation »Wirbelwerk«. Sie ist mehr als acht Meter hoch und endet dicht über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher. Grundidee ist die Dynamik der Kreisbewegung, und mit der Farbigkeit spielt der Künstler auf die der Gemälde des »Blauen Reiter« an.

Album übers Lenbachhaus

Hubert Elsässer

Hubert Elsässer (1934 ‒ 2009) studierte 1955 bis 1961 an der Akademie der Bildenden Künste München und war dort Meisterschüler von Josef Henselmann. 1962/63 setzte er sein Studium an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris fort und 1964/65 als Stipendiat an der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. Ab 1968 lebte der Bildhauer in Gröbenzell bei München.

Faun

Zwischen dem »Schweinchenbau« der LMU und dem Studierendenwerk in der Leopoldstraße 13 befindet sich eine kleine Sitzecke mit der 1990 von Hubert Elsässer gestalteten Bronzefigur eines Fauns.

Max Ernst

Max Ernst (1891 – 1976) gehörte 1919 zu den Gründungsmitgliedern der Kölner Dada-Gruppe. Im selben Jahr besuchte er Paul Klee (1879 – 1940) in München. 1922 zog er nach Paris, wo er sich zwei Jahre später dem Kreis der Surrealisten um André Breton anschloss. Max Ernst floh 1941 mit der Peggy Guggenheim (1898 – 1979) vor den Nationalsozialisten und lebte bis 1953 in den USA. Nachdem er dort bereits 1948 einen US-amerikanischen Pass bekommen hatte, nahm er 1958 auch die französische Staatsbürgerschaft an. Der Autodidakt Max Ernst arbeitete nicht nur als Maler und Bildhauer, sondern schrieb auch Gedichte und Bücher.

Im Garten des Lenbachhauses sind seine 1967 aus »objets trouvés« geschaffenen Werke »Der Assistent«, »Der Frosch« und »Die Schildkröte« zu finden.

Jakob Wilhelm Fehrle

Jakob Wilhelm Fehrle (1884 ‒ 1974) studierte im Anschluss an eine Ausbildung zum Ziseleur ab 1903 an der Kunstakademie Berlin und wechselte 1905 an die → Akademie der Bildenden Künste München. In der Borstei schuf er die Steinfiguren »Christopheros«, »Der Morgen« und »Der Abend«, die Tonreliefs »Zwei Mädchen mit Taube« und »Zwei Burschen mit Panflöte«, dazu den von Bernhard Borst entworfenen Brunnen »Das Urteil des Paris«.

»Der Morgen« und »Der Abend«

Die beiden Steinplastiken »Der Morgen« und »Der Abend« von Jakob Wilhelm Fehrle wurden 1952 im Osten bzw. Westen des Gartens der Ruhe in der Borstei enthüllt.

Weitere Werke von Jakob Wilhelm Fehrle im Album über die Borstei

Monica Felgendreher

»Löwenspinne«

Ihm Rahmen des BUGA05-Kulturprogramms formte die damalige Münchner Kunststudentin Monica Felgendreher aus Wäschespinnen ein Kunstwerk, das wie eine überdimensionale Pusteblume aussieht und den Titel »Löwenspinne« trägt, eine Kombination aus den Begriffen Wäschespinne und Löwenzahn. Die »Löwenspinne« steht nahe des Sees im → Riemer Park.

Irmintrud Ferdin-Rummel

Kinderfiguren in der Borstei

Skulpturen der Bildhauerin Irmintrud Ferdin-Rummel (1906 – 2000) sind in der Borstei zu finden, im Paul-Bürck-Garten und im Garten der Ruhe.

Weitere Fotos im Album über die Borstei

Alexander Fischer

Alexander Fischer (1903 ‒ 1981) studierte 1920 bis 1926 an der Kunstakademie in München, wo Erwin Kurz und Bernhard Bleeker zu seinen Lehrern gehörten. Die Nationalsozialisten diffamierten das Werk des Bildhauers als »entartet«, und nach dem Zweiten Weltkrieg bewarb sich Alexander Fischer erfolglos für eine Professur an der → Akademie der Bildenden Künste München. Allerdings wurde er 1963 Ehrenmitglied der Akademie.

»Wildes Pferd«

1950 gestaltete Alexander Fischer die Bronzeplastik »Wildes Pferd«, die 1965 vor den → Propyläen enthüllt wurde und inzwischen vor dem Eingang zum Kunstbau des Lenbachhauses steht.

Reiterfigur

Seit 1992 steht auf dem Heimeranplatz (Schwanthalerhöhe) die 1956 von Alexander Fischer geformte Bronzefigur eines Reiters, bei der Alfons Strobel als Stifter angegeben ist.

Löwin / »Pferd, sich beißend«

1962 schuf Alexander Fischer die Bronze-Löwin, die gegenüber der Bezirksregierung Oberbayern an der Einmündung der Seitz- in die Prinzregentenstraße im Lehel zu finden ist. Und vor dem »Kulturzentrum 2411« an der Ecke Dülfer- / Blodigstraße im Stadtteil Hasenbergl steht seit dessen Eröffnung im Oktober 2012 die bereits 1965 von Alexander Fischer gestaltete Plastik »Pferd, sich beißend«.

»Christophorus« / »Stürzende (Ende einer Epoche)«

Alexander Fischer schuf 1970 eine viereinhalb Meter hohe und mehr als eine Tonne schwere Christophorus-Figur aus Gips für die Firmenzentrale einer Versicherung. Weil das Werk den Auftraggebern nicht gefiel, schenkte der Bildhauer das Kunstwerk – nun aus Bronze – der Stadt München, und die stellte es 1972 am Scheidplatz auf. Im Jahr darauf enthüllte man in einer kleinen Grünfläche neben der Maximilianstraße (zwischen Sternstraße und Widenmayerstraße) die Bronzefigur »Stürzende (Ende einer Epoche)« von Alexander Fischer.

»Großes Liebespaar« / »Paar«

Vor dem Gebäudekomplex Cosimastraße 2 in der südwestlichen Ecke der Wohnsiedlung Cosimapark in Bogenhausen wurden 1990 bzw. 1992 weitere zwei Bronzefigurengruppen von Alexander Fischer aufgestellt »Paar« und »Großes Liebespaar«.

Alexander Fischer: »Großes Liebespaar«, »Paar« (Fotos: März 2025)

Lothar Fischer

Lothar Fischer (1933 – 2004), Sohn eines Kunsterzieher-Ehepaars, studierte 1952 bis 1958 an der Akademie der Bildenden Künste München zuerst ein Semester Kunsterziehung, dann Bildhauerei. 1957 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der avantgardistischen Künstlergruppe SPUR in München, die bis 1965 existierte. Von 1975 bis 1997 lehrte Lothar Fischer an der Universität der Künste Berlin. 2004 – vier Tage nach seinem Tod – wurde das Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz eröffnet.

Von der abstrakten Bronzeplastik »Großer sitzender weiblicher Torso« schuf Lothar Fischer mehrere Varianten. Eine davon ist seit 1978 in München zu finden, an der Ecke Herzogspitalstraße / Herzog-Wilhelm-Straße im Hackenviertel. Vor dem Schulzentrum an der Pfarrer-Grimm-Straße in Untermenzing steht seit 1984 eine »Große weibliche Figur« des Bildhauers aus Eisenguss. 1987 schuf Lothar Fischer die »Transparente Sitzfigur« aus Cortenstahl an der Fürstenrieder Straße 53 in Laim. Und in der Ende der Achtzigerjahre gebauten Wohnsiedlung Hansapark am Westpark ist seine »Große männliche Büste« aus dem Jahr 1992 zu finden.

Roland Fischer

»Kubus im See«

Im Teich vor dem »Münchner Tor«, dem 88 Meter hohen Bürohochhaus der MEAG Munich Ergo Assetmanagement GmbH, einer Tochterfirma der Munich Re, »schwimmt« seit 2021 der im Jahr zuvor von Roland Fischer (*1958) gestaltete »Kubus im See«.

Josef Flossmann

Josef Flossmann (auch: Joseph Floßmann, 1862 ‒ 1914) studierte nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule in München von 1884 bis 1889 an der Akademie der Bildenden Künste. Dort gehörte der Bildhauer Syrius Eberle zu seinen Lehrern. Josef Flossmann war Gründungsmitglied der Münchner Secession, erhielt 1901 den Professoren-Titel und lehrte an der Kunstgewerbeschule. Einen Namen machte er sich vor allem mit Blauplastiken. Von Josef Flossmann stammen auch das → Bismarck-Denkmal auf dem Wensauerplatz in Pasing und die → Figuren am Reiherbrunnen am Regerplatz in der Au.

Bauplastik am Müllerschen Volksbad

1897 bis 1901 wurde das → Müllersche Volksbad an der →Ludwigsbrücke nach Plänen des Architekten Carl Hocheder* (1854 – 1917) errichtet, und Josef Flossmann gestalte die dekorative Bauplastik, beispielsweise vier Steinfiguren am Portal.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

»Erde«

1901/02 wurde die nach König Maximilian I. Joseph benannte Brücke in Bogenhausen von Theodor Fischer neu gebaut. Dabei schufen die Bildhauer → Heinrich Düll und → Georg Pezold, → Max Heilmaier, → Eugen Mayer-Fassold und Josef Flossmann Reliefs und vier allegorische Skulpturen für Erde, Wasser, Luft, Feuer. Von Josef Flossmann stammt die Muschelkalk-Skulptur »Erde« an der Max-Joseph-Brücke.

Hajo Forster

In der Lilli-Palmer-Straße – Ecke Luise-Ulrich-Straße – steht seit 2017 die von Hajo Forster geschaffene 4,75 Meter hohe Bronzefigur »Ballerina Divina«.

Werner Franzen

Werner Franzen (1928 – 2014) fiel zwar früh durch sein künstlerisches Talent auf, wurde aber nach einer Maurerlehre Bauingenieur. Erst 1951 begann er, sich in Trier zum Bildhauerei ausbilden zu lassen, und 1959 legte er seine Meisterprüfung ab.

»Vertrauliches Gespräch«

1992 modellierte Werner Franzen die Bronzegruppe »Vertrauliches Gespräch«, die an der Tirschenreuther Straße 19 in der Nähe des S-Bahnhofs Fasangarten zu finden ist.

Michael Friederichsen

Michael Friederichsen (1938 – 2015) absolvierte 1957 bis 1960 eine Ausbildung zum Silberschmied und ließ sich anschließend von seinem Vater, dem Bildhauer Roland Friederichsen (1910 – 1992), unterweisen. 1962 fing er als freischaffender Bildhauer zu arbeiten an.

»Fructus«

1989 schuf Michael Friederichsen die zwei Meter breite Granit-Skulptur »Fructus« im Stil des Kubismus, die in der Thomas-Dehler-Straße 25 in Neuperlach zu finden ist.

Roland Friederichsen

Roland Friederichsen (1910 – 1992) begann 1929 ein Studium an der Breslauer Kunstakademie als Maler und Bildhauer. 1932 setzte er es an der → Akademie der Bildenden Künste in München fort und wurde Meisterschüler des Bildhauers Bernhard Bleeker.

Auch der Brunnen »Jonas und der Wal« bei der → Kirche St. Johann von Capistran in Bogenhausen stammt von Roland Friederichsen.

Bronzefiguren

Die Bildhauer Elmar Dietz und Roland Friedrichsen (1910 – 1992) schufen 1951 für das Portal der ehemaligen Hypotheken- und Wechselbank in der Theatinerstraße 11 vier Bronzefiguren: zwei Frauen und zwei Männer, die Handel und Handwerk (Elmar Dietz), geistige Arbeit und Landwirtschaft (Roland Friedrichsen) symbolisieren.

»Baum-Brunnen«

1971 gestaltete Roland Friederichsen einen 3,3 Meter hohen »Baum-Brunnen«, der von der Kunstgießerei Werner Braun in Oberschleißheim in Bronze gegossen und 1972 über einem Beton-Becken im Hof des Verwaltungsgebäudes der damaligen D. A. S. Rechtsschutzversicherung in der Prinzregentenstraße 14 enthüllt wurde. Nachdem der »Baum-Brunnen« dort abgebaut worden war, schenkte der Bildhauer sein Werk der Stadt München, und man stellte wenigstens die Bronzefigur auf der Wiese vor dem 1980 eröffneten Cosimabad in Bogenhausen 1990 neu auf. Ein Antrag, daraus wieder einen Brunnen zu machen, wurde 2014 abgelehnt.

Bronze-Nashörner

Der Bildhauer Roland Friederichsen formte 1972 eine Bronzegruppe aus zwei Nashörnern, die seit 1984 an einer Kreuzung namenloser Fußwege im → Arabellapark in Bogenhausen zu finden ist. (Hundert Meter weiter westlich befindet sich ein → Brunnen von Roland Friederichsen.)

»Auffliegender Vogel«

Auf dem Rosenkavalierplatz im Arabellapark in Bogenhausen steht die 1984 von Roland Friederichsen gestaltete Bronzeplastik »Auffliegender Vogel«. Sein Modell dazu befindet sich im Lenbachhaus.

»Vorzeitliche Säule«

Am Stefan-George-Ring 44 in Zamdorf steht die von Roland Friederichsen gestaltete mehr als zwei Meter hohe »Vorzeitliche Säule« aus Bronze.

»Muttergottes mit Kind« und »Junge Frau knieend«

Zwei von Roland Friederichsen in den Achtzigerjahren modellierte Bronzefiguren befinden sich auf dem Gelände der Katholischen Akademie in Bayern: »Muttergottes mit Kind« und »Junge Frau knieend«.

(Foto: Oktober 2025)

Roland Friederichsen: »Junge Frau knieend« (Foto: Oktober 2025)

Josef Fromm

Josef Fromm (1932 – 2015) ließ sich 1946 bis 1950 zum Bildhauer ausbilden und studierte dann unter anderem bei Josef Henselmann* an der → Akademie der Bildenden Künste München.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Straußenhenne mit Küken

Die Bronzegruppe einer Straußenhenne mit Küken von Josef Fromm ist im Innenhof der Wohnanlage an der Fischer-von-Erlach-Straße 27 in Pasing zu finden.

Quellnymphe

Vor der Wohnanlage an der Effnerstraße 94 – 98 in Bogenhausen befindet sich seit 1984 ein Brunnen mit der von Josef Fromm modellierten Bronzefigur einer Quellnymphe. Ursprünglich sprudelte Wasser aus der hochgehaltenen Schale.

»Der kleine Prinz«

Nach der von Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) erdachten Figur »Der kleine Prinz« gestaltete der Bildhauer Josef Fromm ein Kunstwerk, das sich an der Mettenstraße 38 im Ortsteil Nederling befindet. Früher war Nederling ein Weiler zwischen Gern und Moosach; inzwischen gehört es zum Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg.

Octave Galliard-Sansonetti

Der Architekt Sep Ruf (1908 – 1982) und der Landschaftsarchitekt Karl Kagerer (1930 – 2015) entwarfen Ende der Sechzigerjahre den Tucherpark. Die Grünflächen zwischen den Gebäuden wurden als Skulpturengarten angelegt, und die damalige Bayerische Vereinsbank, die 1969 auf dem nach ihrem Vorstandssprecher Hans Christoph Freiherr von Tucher (1904 – 1968) benannten Gelände ein Verwaltungsgebäude bauen ließ, erwarb dafür Kunstwerke für den öffentlichen Raum, darunter die 1897 von dem französischen Bildhauer Octave Galliard-Sansonetti (1865 – 1924) modellierten Windhunde.

Octave Galliard-Sansonetti: Windhunde (Fotos: April 2023 / November 2025)

Matthias Gasteiger

Matthias Gasteiger (1871 ‒ 1934) studierte nach einer Bildhauer-Ausbildung in Wien bei Syrius Eberle (1844 – 1903) an der Kunstakademie in München und begann dann als freischaffender Bildhauer in Schwabing zu arbeiten. Ab 1896 unterrichtete er in seiner eigenen Maler- und Bildhauerschule im Schloss Deutenhofen bei Dachau. Dabei lernte er die damals bei Julius Exter (1863 – 1939) studierende Malerin Anna Meyer (1877 – 1954) kennen. Sie heirateten und bauten in Holzhausen am Ammersee ein Sommerhaus, das zum Kern einer Künstlerkolonie wurde. Auch die 1919 im Münchner Stadtteil Gern errichtete Villa des Ehepaars entwickelte sich zum Treffpunkt von Künstlerinnen und Künstlern.

Von Matthias Gasteiger stammen auch zwei Brunnen in München: das → »Brunnenbuberl« am Karlstor im Kreuzviertel der Altstadt und der → Dianabrunnen am Kufsteiner Platz in Bogenhausen.

Ringergruppe

In der Sportanlage an der Sachsenstraße 2 in Untergiesing steht die 1896 von Matthias Gasteiger geschaffene Steinskulptur von zwei Ringern (Herakles und Antäus).

Rupprecht Geiger

Rupprecht Geiger (1908 ‒ 2009) studierte 1926 bis 1929 Architektur an der Kunstgewerbeschule München und setzte das Studium nach einer Maurer-Ausbildung 1933 an der Staatsbauschule München fort. 1936 bis 1940 sammelte Rupprecht Geiger Erfahrungen in mehreren Architekturbüros in München, und 1949 machte er sich selbstständig. Als Maler war er Autodidakt, aber 1949 gehörte er zu den Gründern der Künstlergruppe ZEN 49 in München, und 1965 wurde er als Professor für Malerei an die Staatliche Kunstakademie Düsseldorf berufen.

Rupprecht Geiger entwarf auch 1990 die vier zweiteiligen Farbflächen (Acryl auf Aluminium) an den bordeauxrot gestrichenen Bohrpfahl-Betonwänden des U-Bahnhofs Machtlfinger Straße.

»Konkav gerundet«

Die 1973 von Rupprecht Geiger geschaffene 480 x 400 x 70 cm große Aluminium-Plastik »Konkav gerundet« ist an der Königinstraße 38 zu finden, gegenüber der nach Plänen seines Schwiegervaters Oswald Eduard Bieber (1876 – 1955) gebauten → Munich-Re-Hauptverwaltung.

»Gerundetes Blau«

Rupprecht Geiger schuf 1987 auch die für den Gasteig bestimmte, als »Niveadose« verspottete Plastik »Gerundetes Blau«. Die 700 x 600 x 200 Zentimeter große, 12 Tonnen schwere Scheibe, wurde im November 2023 wegen der Sanierung des Kulturzentrums zum neuen Gasteig HP8 versetzt.

Theodor Georgii

Theodor Georgii (1883 ‒ 1963) studierte 1902/03 in Stuttgart, 1904 in Brüssel und ab 1905 an der Kunstakademie in München. 1907 heiratete er Irene Hildebrand (1880 ‒ 1961), eine der fünf Töchter seines Lehrers Adolf von Hildebrand. Nach dem Zweiten Weltkrieg lehrte Theodor Georgii selbst an der Akademie und wurde zum Ehrenmitglied gewählt. → Martin Mayer und → Toni Stadler zählen zu seinen bedeutendsten Schülern.

Bronzehirsch

Im → Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe ist ein 1907 von Theodor Georgii gestalteter Bronzehirsch zu finden.

Hubert Gerhard

Der flämische Bildhauer Hubert Gerhard (um 1545 ‒ um 1620) arbeitete ab 1581 für wechselnde Fürsten in Deutschland. Stilistisch ist er der Renaissance und dem Frühbarock zuzuordnen.

Hubert Gerhard gestaltete gemeinsam mit Hans Krumpper 1611 bis 1623 auch den → Wittelsbacher Brunnen im Brunnenhof und den → Perseusbrunnen im Grottenhof der Residenz.

Mariensäule

Die elf Meter hohe Marmorsäule auf dem Marienplatz trägt eine Hubert Gerhard zugeschriebene Marienstatue, die bis 1613 für den Hochaltar der Münchner Frauenkirche verwendet worden war. Kurfürst Maximilian I. ließ die Schutzheilige Bayerns 1638 auf dem Markt- bzw. Schrannenplatz aufstellen, zum Dank dafür, dass München im Dreißigjährigen Krieg unzerstört geblieben war – aber auch, um seine Macht zu demonstrieren, denn der Platz vor dem (Alten) Rathaus war ein Symbol der Freiheit und Selbstverwaltung der Bürger, und der Herrscher hatte kein Recht, dort etwas zu verändern.

Mariensäule (Fotos: 2014)

Die barocken Heldenputti am Sockel – deren Originale das → Münchner Stadtmuseum aufbewahrt – kämpfen gegen Allegorien des Krieges (Löwe), des Hungers (Drache), der Pest (Basilisk) und der Ketzerei (Natter). Das Stadtmuseum hält es für nicht unwahrscheinlich, dass der Bildhauer Ferdinand Murmann in Georg Petels Augsburger Werkstatt die Heldenputti formte.

Erzengel Michael

Von 1583 bis 1597 wurde die Kirche St. Michael in München gebaut. Die von Hubert Gerhard gestaltete Figur des Erzengels Michael an der Fassade gilt als eine der ersten in München gegossenen Bronze-Plastiken.

Tellus Bavarica

Den Dianatempel im Zentrum des → Hofgartens in München errichtete der Hofbaumeister Heinrich Schön der Ältere 1615. Die Bronzefigur auf dem Dach hatte der Hofbildhauer Hubert Gerhard bereits um 1590 gestaltet. Inzwischen handelt es dabei sich um eine Kopie. Das Original der Tellus Bavarica befindet sich im → Residenzmuseum.

Bronzelöwen

Die vier Löwen an den Portalen zum Kaiser- und zum Kapellenhof der Münchner Residenz wurden vor 1596 von Hubert Gerhard und → Carlo di Cesare del Palagio gestaltet, und zwar für ein von Herzog Wilhelm V. geplantes Grabmal in der Michaelskirche, das jedoch nie realisiert wurde. Sein Sohn Maximilian I. ließ die Löwenfiguren stattdessen um 1616 an der Residenz aufstellen und dabei die heraldischen Wappenschilde durch neue, von Hans Krumpper entworfene ersetzen, die nun die herrschaftlichen Tugenden Klugheit, Stärke, Gerechtigkeit und Mäßigkeit herausstellen. (Inzwischen handelt es sich bei den Bronzefiguren um Abgüsse. Die Originale befinden sich im → Residenzmuseum.)

Jürgen Goertz

»Chaos im Kopf«

Auf dem Platz hinter dem Universitätsgebäude beim U-Bahnhof Giselastraße in der Leopoldstraße (»Schweinchenbau«) steht eine Skulptur des Bildhauers Jürgen Goertz (*1939) mit dem Titel »Chaos im Kopf« aus dem Jahr 1984, die als Allegorie des Studierens gedacht ist. Von Jürgen Goertz stammen auch die → Reliefmedaillons im Aufgang des Schweinchenbaus (Album über Denkmäler).

Erasmus Grasser

Der Schnitzer Erasmus Grasser (um 1450 ‒ 1518) kam um 1472 nach München und wurde dort 1480 zum Vorsteher der Malerzunft gewählt, der auch die Schnitzer angehörten.

Moriskentänzer

Auf einer Säule am Eingang zum Alten Rathaus steht die Nachbildung einer der 1480 von Erasmus Grasser aus Lindenholz geschnitzten gotischen Moriskentänzer-Figuren, die sich seit 1931 im → Münchner Stadtmuseum befinden. Die von Johannes Goldner gestiftete Kopie wurde 1980 von Hans Klucker hergestellt.

Angela Gsaenger

Mosaik am Stadtmuseum

Während der Architekt Gustav Gsaenger (1900 – 1989) das → Stadtmuseum 1959 bis 1964 um einen Trakt erweiterte, gestaltete seine Tochter Angela Gsaenger (1929 – 2011) an der Ecke Rindermarkt, Rosental, Oberanger ein vier Stockwerke hohes Mosaik mit einer Stadtansicht Münchens.

Willy und Inge Guglhör

Das Grabmal des Bildhauer-Ehepaars Willy und Inge Guglhör auf dem Waldfriedhof fällt aus dem Rahmen. Lebensdaten sind keine angegeben.

(Foto: November 2025)

Hermann Hahn

Hermann Hahn (1868 ‒ 1945) studierte bei Wilhelm von Rümann* an der Münchner Kunstakademie. 1902 wurde der Bildhauer dort Professor. Zu seinen Schülern gehörten u. a. → Fritz Koelle und → Toni Stadler.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

»Altbayern«

Die Ausschmückung mit Figuren auf den vier Widerlagern der 1900/01 neu gebauten Luitpold-Brücke dauerte bis 1903: Die Steinfigur eines Jägers von Hermann Hahn symbolisiert Altbayern. 1954 wurde sie von Joseph Wackerle* restauriert.

*) Mehr zu Joseph Wackerle im Album über Brunnen

Wahrheit und Wissenschaft

Vor dem Eingang des von German Bestelmeyer errichteten Anbaus der Ludwig-Maximilians-Universität an der Amalienstraße stehen zwei 14 Meter hohe Pfeiler mit von dem Bildhauer Hermann Hahn gestalteten und von Wilhelm Rupp gegossenen Erzfiguren, die Wissenschaft und Wahrheit symbolisieren (1907/10).

»Schönheit«

Eine Besonderheit im → Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe sind die Stein-Skulpturen aus den Jahren 1907/08, darunter »Schönheit« von Hermann Hahn.

Rosselenkergruppe

Vor der → Alten Pinakothek, gegenüber der Figur eines Rossebändiger von Bernhard Bleeker, steht eine Rosselenkergruppe des Bildhauers Hermann Hahn aus dem Jahr 1928.

Bei »Wunden der Erinnerung« handelt es sich um ein Mitte der Neunzigerjahre von Beate Passow (*1945) und Andreas von Weizsäcker (1956 – 2008) initiiertes Kunstprojekt, bei dem mit Glastafeln Spuren des Zweiten Weltkriegs wie zum Beispiel Einschläge an der Bronzegruppe »Rosselenkergruppe« im Kunstareal markiert sind.

Johann von Halbig

Johann von Halbig (1814 ‒ 1882) wurde von dem Bildhauer Ernst Mayer (1796 – 1844) in München gefördert, der an der Polytechnischen Schule lehrte. Nach dessen Tod folgte ihm Johann Halbig 1845 als Professor für Bossierkunst. Aufträge erhielt der inzwischen geadelte klassizistische Bildhauer von den Königen Ludwig I., Maximilian II. und Ludwig II. Zu seinen Werken gehören das Gespann auf dem → Siegestor (1847) in München, der sechs Meter hohe bayrische Löwe an der Hafeneinfahrt in Lindau (1856) und das → Reliefmedaillon am Denkmal für Claude Lorrain in Harlaching.

Steinlöwen

1848 schuf Johann von Halbig zwei Löwen aus Sandstein für das 1843 bis 1848 nach Entwürfen von Friedrich von Gärtner* errichtete Wittelsbacher Palais in der Briennerstraße. 1909 erneuerte der Bildhauer Fidelis Enderle die Löwen und verwendete dafür Kirchheimer Muschelkalk.

Das Palais wurde 1933 von der »Bayerischen Politischen Polizei« (ab 1936: Gestapo) übernommen. Im Zweiten Weltkrieg brannte es aus, und obwohl die Fassaden noch standen, riss man das Wittelsbacher Palais 1950 ab. Heute befindet sich auf dem Areal die Bayerische Landesbank bzw. BayernLB (Brienner Straße 18).

Einer der beiden Steinlöwen (»Swapo«) sitzt seit 1970 vor der Katholischen Akademie in Bayern in der Gunezrainerstraße in Schwabing. Die Skulptur soll laut einer Gedenktafel an den Publizisten Fritz Gerlich erinnern, den die Nationalsozialisten am 1. Juli 1934 in Dachau ermordeten.

Eine 1979/80 vom Steinbildhauer → Alfred Görig (*1947) im Auftrag der Bayerischen Landesbank geschaffene Nachbildung des anderen Löwen ist vor dem Nordeingang der → BayernLB in der Maxvorstadt zu finden.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Johann von Halbig: Steinlöwe in der Gabelsberger Straße (Fotos: Juli 2025)

Fides, Justitia und Sapientia

Johann von Halbig gestaltete 1856 auch die → Denkmäler für Erasmus Graf von Deroy (1743 – 1812) und Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826) in der Maximilianstraße. 1864 schuf er außerdem die drei weiblichen Statuen auf dem Dach der Regierung von Oberbayern. Sie sollen die Tugenden des Königs Maximilian II. Joseph darstellen: Fides, Justitia und Sapientia.

Bernhard Halbreiter

Bernhard Halbreiter (1881 – 1940), ein Enkel des Münchner Brauereibesitzers Gabriel Sedlmayr d. J. (1811 – 1891), fing 1904 an der Münchner Kunstakademie zu studieren an. Der Bildhauer lehrte dann 1921 bis 1934 als Professor für Plastik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen.

In München verdanken wir Bernhard Halbreiter die Hausfigur eines Schäfers (1909) in Laim (Fürstenrieder Straße 26). Auch die figürlichen Darstellungen in den Pfeilerfüllungen des Hauptportals der Münchner Polizeidirektion in der Ettstraße entstanden 1913 nach seinen Entwürfen.

Flaka Haliti

Flaka Haliti wurde 1982 in Pristina geboren. Sie studierte 2002 bis 2006 Grafikdesign in ihrer Geburtsstadt und danach Bildende Kunst an der Städelschule in Frankfurt/M.

»I see a face. Do you see a face«

Die Künstlerin Flaka Haliti gestaltete 2020 das 15 Meter hohe Stahlgesicht vor dem Kulturzentrum LUISE: »I see a face. Do you see a face«.

Franz Hämmerle

Neben der Kirche »Heilige Familie« in Harlaching befindet sich eine gleichnamige Bronzeplastik, die 2004 vom Theologen, Kunsterzieher und Bildhauer Franz Hämmerle (*1949) als Brunnenfigur modelliert wurde, inzwischen aber für sich allein dort steht.

Erich Hauser

Erich Hauser (1930 ‒ 2004) ließ sich 1945 bis 1948 zum Stahlgraveur ausbilden. Danach studierte er an der Freien Kunstschule in Stuttgart. Von 1952 an arbeitete er als freischaffender Künstler, vor allem als Bildhauer. Und 1986 verlieh ihm das Land Baden-Württemberg den Professorentitel.

»Doppelsäule 23/70«

1970 schuf der Bildhauer Erich Hauser die sieben Meter hohe »Doppelsäule 23/70« aus Edelstahl, die 1984 im → Skulpturenpark Pinakothek im Kunstareal aufgestellt wurde.

Bernhard Heiliger

Bernhard Heiliger (1915 ‒ 1995) absolvierte 1930 bis 1933 eine Ausbildung zum Steinbildhauer, anschließend besuchte er bis 1936 die Stettiner Werkschule für Gestaltende Arbeiten, wo der Bildhauer Kurt Schwerdtfeger (1897 ‒ 1966) sein Lehrer war. 1938 bis 1941 studierte Bernhard Heiliger an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ er sich als freischaffender Bildhauer in Berlin nieder, und 1949 erhielt er eine Professur an der Hochschule der Künste Berlin, die er bis 1986 ausübte.

»Zeichen 74«

Der Architekt Sep Ruf (1908 – 1982) und der Landschaftsarchitekt Karl Kagerer (1930 – 2015) entwarfen Ende der Sechzigerjahre den Tucherpark. Die Grünflächen zwischen den Gebäuden wurden als Skulpturengarten angelegt, und die damalige Bayerische Vereinsbank, die 1969 auf dem nach ihrem Vorstandssprecher Hans Christoph Freiherr von Tucher (1904 – 1968) benannten Gelände ein Verwaltungsgebäude bauen ließ, erwarb dafür Kunstwerke für den öffentlichen Raum, darunter »Zeichen 74« Bernhard Heiliger.

Max Heilmaier

Max Heilmaier (1869 ‒ 1923) ließ sich ab 1882 in der Bildhauerwerkstatt von Jakob Bradl dem Älteren in München ausbilden und begann 1891, an der Münchner Kunstakademie zu studieren, wo der Bildhauer Syrius Eberle (1844 – 1903) zu seinen Lehrern zählte. Heinrich Düll und Georg Pezold gestalteten mit ihm gemeinsam den → Friedensengel in Bogenhausen. 1907 wurde Max Heilmaier als Professor für figürliches Modellieren an die Kunstgewerbeschule Nürnberg berufen.

»Feuer«

1901/02 wurde die nach König Maximilian I. Joseph benannte Brücke in Bogenhausen von Theodor Fischer neu gebaut. Dabei schufen die Bildhauer → Heinrich Düll, → Georg Pezold, Max Heilmaier, → Eugen Mayer-Fassold und → Josef Flossmann Reliefs und vier allegorische Skulpturen für Erde, Wasser, Luft, Feuer. Von Max Heilmaier stammt die Muschelkalk-Skulptur »Feuer« an der Max-Joseph-Brücke.

Karl Hemmeter

Karl Hemmeter (1904 – 1986) absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Drechsler. Mitte der Zwanzigerjahre war er Schüler des Bildhauers Wilhelm Nida-Rümelin (1876 – 1945). Dann studierte an der Akademie der Bildenden Künste München und ließ sich 1932 als freier Künstler nieder. Als Mitglied der Reichskunstkammer konnte er sich 1938 und 1940 an der Großen Deutschen Kunstausstellung in München beteiligten. Karl Hemmeter schuf Reliefs und Stiche, Plastiken, Brunnen und Denkmäler aus Holz, Stein und Bronze.

Den griechen Philosophen Diogenes von Sinope mit einem Fass als Unterkunft stellte er 1984 in einer an der Agnes-Bernauer-Straße 16 zu findenden Plastik dar.

Josef Henselmann

Josef Henselmann* (1898 ‒ 1987) studierte 1921 bis 1928 an der → Akademie der Bildenden Künste in München, wo der Bildhauer Hermann Hahn zu seinen Lehrern zählte. In München zeugen mehrere Brunnen von ihm: der → Fischbrunnen (1954) am Marienplatz, der → Moses-Brunnen (1955) im Innenhof der Neuen Maxburg, der → Rindermarktbrunnen (1964), der → St. Benno-Brunnen (1972) am Frauenplatz und der → Prinzregent-Luitpold-Brunnen (1983) in der Brienner Straße.

Vor der Verwaltung des Bezirks Oberbayern an der Ecke Seitz- / Prinzregentenstraße 14 steht seit 1971 eine 2,60 Meter hohe Christophorus-Figur aus Bronze. Die gestaltete der Bildhauer Josef Henselmann 1970 im Auftrag der D. A. S. Versicherung, die damals dort ihren Sitz hatte.

1985 porträtierte Josef Henselmann den Kardinal Döpfner mit einer Bronzebüste, die im Park des zur Katholischen Akademie gehörenden Schlosses Suresnes zu finden ist.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Josef Henselmann: Julius Kardinal Döpfner / Christophorus (Fotos: Oktober 2025 / August 2024)

Josef Alexander Henselmann

Josef Alexander Henselmann (*1963) ist ein Enkel des Bildhauers Josef Henselmann und der Malerin Marianne Henselmann. 1989 schloss er sein Studium der Bildhauerei an der → Akademie der Bildenden Künste München ab, und im Jahr darauf begann er, als freischaffender Künstler zu arbeiten. Sein paralleles Medizin-Studium beendete er 1993 mit der Promotion.

»Das Paar«

Gegenüber dem → Moses-Brunnen seines Großvaters im Innenhof der Neuen Maxburg im Kreuzviertel der Altstadt steht seit 2018 die von Josef Alexander Henselmann geschaffene mehr als zwei Meter hohe Bronzestatue »Das Paar«.

Josef Alexander Henselmann: »Das Paar« (Fotos: Dezember 2023 / Oktober 2024)

Ernst Hesse

Ernst Hesse (*1949) studierte 1976 bis 1981 an der Kunstakademie Düsseldorf und wurde Meisterschüler von Erich Reusch (1925 – 2019). Als Mensch, Bildhauer, Zeichner, Fotograf und Objektkünstler setzt er sich für Kulturaustausch und Völkerverständigung ein.

Vier seiner Werke aus dem Jahr 2001 sind an der Kreuzung Goethe-/Pettenkoferstraße in der Ludwigsvorstadt zu sehen: »Ziele« und »Begegnung», »Austausch« und »Bewegung«.

Fabian Hesse

siehe »Mitra Wakil und Fabian Hesse«

Adolf von Hildebrand

Nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule Nürnberg studierte Adolf von Hildebrand (1847 ‒ 1921) 1866/67 im Atelier des Bildhauers Caspar von Zumbusch (1830 – 1915) in München. 1874 erwarb er ein ehemaliges Kloster in Florenz und lebte dort bis 1898, bis zu seinem Umzug in die von ihm selbst entworfene Villa (→ Hildebrandhaus) in Bogenhausen. Adolf von Hildebrand gehört zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Zeit. Davon zeugen in München der → Wittelsbacherbrunnen (1895), der → Vater-Rhein-Brunnen (1903) und der → Hubertusbrunnen (1907). Der Bildhauer → Theodor Georgii und der Architekt → Carl Sattler waren seine Schwiegersöhne.

Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen

Hildebrandhaus

Vor dem Eingang der 1896 bis 1898 von Gabriel von Seidl* (1848 – 1913) für Adolf von Hildebrand gebaute Villa in Bogenhausen (Hildebrandhaus, Maria-Theresia-Straße 23) steht die von dem Bildhauer gestaltete Bronzefigur »Junge Jägerin«, die auch in einer Nische am → Hubertusbrunnen in Neuhausen zu sehen ist. (Das 1917 von Adolf von Hildebrand geschaffene Gipsmodell befindet sich in der → Neuen Pinakothek.) Im Garten ist das Dionysos-Terrakottarelief des Bildhauers aus dem Jahr 1890 zu sehen.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Terrakottareliefs im Lenbachhaus

Im Garten des Lenbachhauses findet man auch drei Terrakottareliefs des Bildhauers Adolf von Hildebrand: »Badende Frauen« (1880-85), »Zum Brautgemach« (um 1885)und »Herbst« (1886/87).

Anton Hiller

Anton Hiller (1893 – 1985) studierte nach einer Ausbildung zum Holzbildhauer und dem Besuch der Städtischen Bildhauerschule in München 1913 bis 1923 – unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg ‒ an der Akademie der Bildenden Künste München, wo Hermann Hahn einer seiner Lehrer war. Danach ließ er sich als freischaffender Bildhauer in München nieder. 1946 bis 1961 lehrte Anton Hiller als Professor für Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie, und von 1952 bis 1960 gehörte er parallel dazu dem Vorstand des Deutschen Künstlerbundes an. (Von ihm stammt auch der »Kindlbrunnen mit Hund« (1929) am Habsburger Platz in Schwabing.)

Benedikt Hipp

Benedikt Hipp (*1977) studierte 2000 bis 2007 zunächst an der Kunstakademie in Nürnberg, dann an der → Akademie der Bildenden Künste München, parallel dazu auch 2003/04 an der Accademia di Belle Arti di Bologna. Seither arbeitet er als freischaffender Künstler in München und Rom.

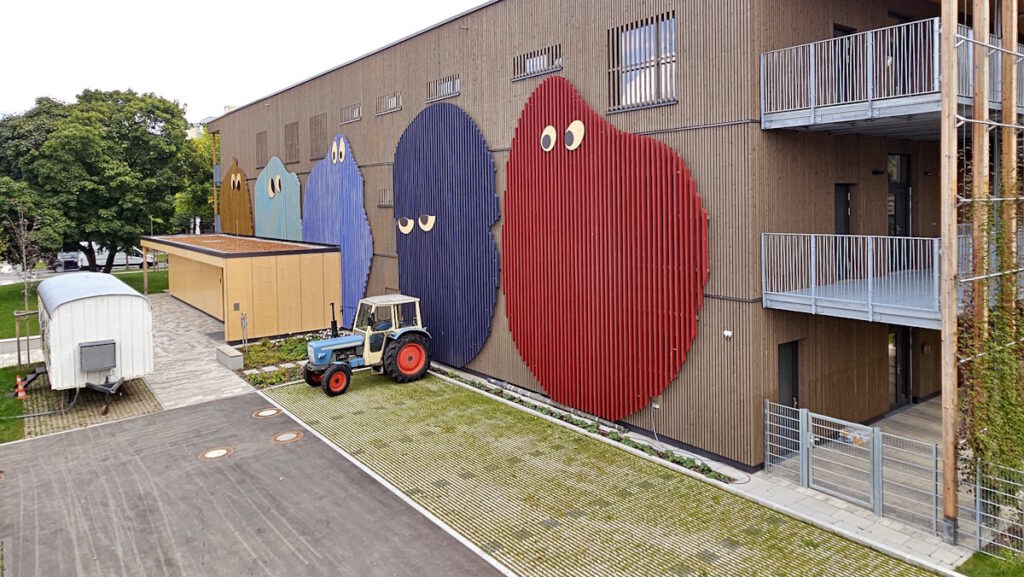

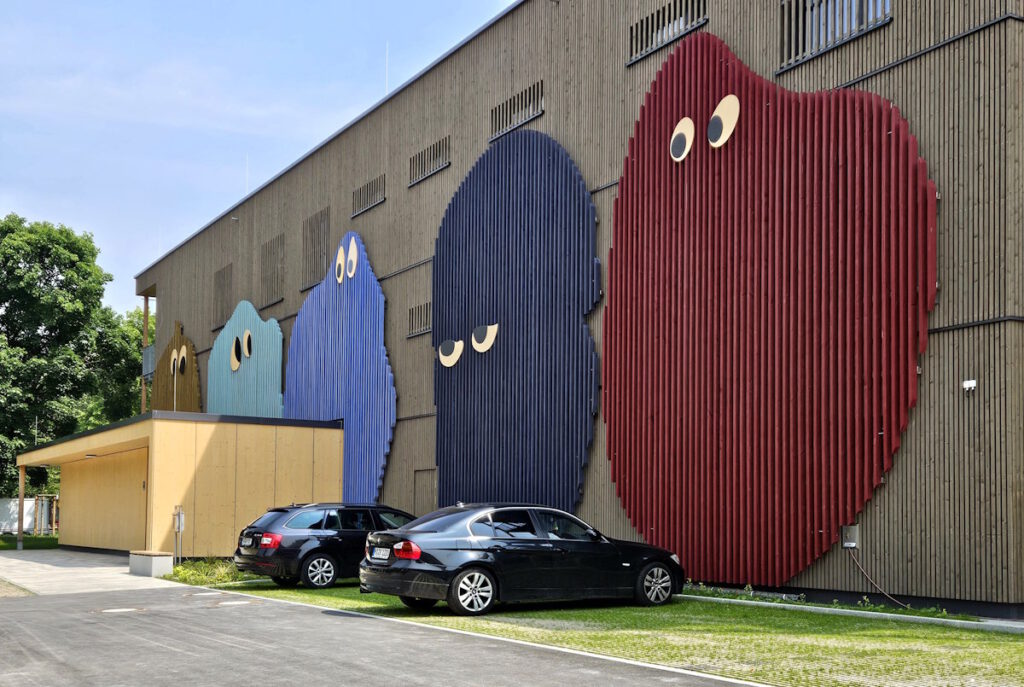

Für den Neubau des Hauses für Kinder (2022 – 2024) an der Quiddestraße 1 in Neuperlach schuf Benedikt Hipp unter dem Titel »Blobs« fünf riesige biomorphe Formen aus Holzleisten, die er nach Baumarten benannt hat: Tilia (Tilia intermedia, holländische Linde), Carpinus (Carpinus betulus, Hainbuche), Betula (Betula pendula, Birke), Quercus (Quercus robur, Eiche) und Prunus (Prunus avium, Vogelkirsche).

Damien Hirst

Der britische Maler, Bildhauer und Konzeptkünstler Damien Hirst (*1965) hatte 1991 einen zerstückelten Tigerhai in Formaldehyd vorgestellt und war 2012 erneut in den Medien gewesen, als er seinen mit 8601 Diamanten besetzten Platinabguss eines Menschenschädels mit dem Titel »For the Love of God« präsentiert hatte.

Pegasus

Das 2016 im ehemaligen Umspannwerk der Stadtwerke in der Hotterstraße (Hackenviertel) eröffnete Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) widmete dem Briten Damien Hirst (*1965) eine Sonderausstellung von Oktober 2023 bis November 2024. Im Zusammenhang mit der Ausstellung »The Weight of Things« brachte Damien Hirst an der 10.000 m² großen Hauswand im Hof des MUCA 540 Punkte in ebenso vielen verschiedenen Farben an. Und vor dem Museum stand vorübergehend eine Pegasus-Plastik von ihm.

Otto Hohlt

Otto Hohlt (1889 – 1960) studierte an der Akademie der Bildenden Künste München und ließ sich dann als Grafiker, Keramiker und Bildhauer nieder.

Bärmann-Gedenkbrunnen

Am Rand der Borstei, auf einer kleinen Wiese bei der Einmündung der Lampadiusstraße in die Dachauer Straße, befindet sich seit etwa 1930 ein von Otto Hohlt gestalteter Gedenkbrunnen für den Zeichner und Schriftsteller Christian Bärmann* (1881 – 1927).

*) Mehr zu Christian Bärmann im Album über Denkmäler

Flöten- und Harmonikaspieler

Zwei Figuren von Otto Hohlt aus dem Jahr 1952 sind in der Borstei zu finden: ein Flöten- und ein Harmonikaspieler.

Stephan Huber

Stephan Huber (*1952) studierte 1971 bis 1978 an der → Akademie der Bildenden Künste München; 2004 übernahm er einen Lehrstuhl für Bildhauerei an der Akademie und im selben Jahr wurde er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Der Bildhauer und Objektkünstler beschränkte sich nicht auf Plastiken, Collagen und Installationen, sondern experimentierte auch mit Puppentheaterstücken.

Mit der Form von Berggipfeln beschäftigte sich Stephan Huber bei mehreren Kunstwerken, so auch bei der Installation »Gran Paradiso« aus dem Jahr 1997, einem überdimensionales Regal mit Modellen verschiedener Gipfel der Alpen im → Messesee Riem. Mit dieser Parodie auf die Präsentationsregale der Messen kritisiert der Künstler die Kommerzialisierung der Landschaft.

Friedensreich Hundertwasser

Im Alter von sieben Jahren kam Friedrich Stowasser (1928 – 2000) auf die Montessori-Schule in Wien, aber nach dem »Anschluss« Österreichs ans Deutsche Reich im März 1938 wechselte er auf eine staatliche Schule. Nach der Matura (1948) besuchte er drei Monate lang die Kunstakademie in Wien und nahm den Künstlernamen »Hundertwasser« an. Später setzte er »Friedensreich« davor. Seine ersten Ausstellungen hatte er 1952/53 in Wien, 1955 in Mailand, 1954 und 1956 in Paris. Mit seiner bunten, poetischen Kunst knüpfte Friedensreich Hundertwasser an das Ornamentale von Gustav Klimt (1862 – 1918) und die vegetabilischen Linien des Jugendstils an. Auf der Rückreise von einem längeren Aufenthalt in Neuseeland starb Friedensreich Hundertwasser am 19. Februar 2000 an Bord der »Queen Elizabeth II« an Herzversagen. Er wurde in Neuseeland bestattet.

»Hoch-Wiesen-Haus«

Im Beisein von Friedensreich Hundertwasser wurde 1983 das von ihm konzipierte »Hoch-Wiesen-Haus« als Modell im Maßstab 1:20 errichtet und bepflanzt. 2008 musste es restauriert werden. Es ist im Westpark zu finden.

Verena Issel

Die 1982 in München geborene und in Deutschland lebende norwegische Künstlerin Verena Issel dachte sich 2023 für die dreieinhalb Meter hohen Betonmauern des neu gebauten Kindergartens Am Krautgarten in Pasing ein originelles Objekt-Tableau mit Bezug zur Adresse aus. Es besteht aus Farbflächen, Kacheln, Keramik und skulpturalen Holzfiguren.

Fernando de la Jara

Fernando de la Jara wurde 1948 in Lima geboren, lebt jedoch seit 1987 in Deutschland.

»Minerva«

Die Architektin Angelika Popp und ihre Kollegen Michael Steib, Rudolf M. Graf, Peter Doranth, Rainer Post planten den Neubau der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. in der Hofgartenstraße 8, der 1998/99 realisiert wurde. Vor dem Eingang steht eine mehr als sechs Meter hohe Granitskulptur des Künstlers Fernando de la Jara mit dem Titel »Minerva« aus dem Jahr 1999. Die Negativform zur Göttin – griechisch: Pallas Athene – symbolisiert die materielle Welt, im Gegensatz zu Welt der Ideen und Gedanken.

Ilja und Emilia Kabakow

Der russische Künstler lja Iossifowitsch Kabakow (1933 – 2023) nutzte 1987/88 ein Stipendium des Kunstvereins Graz, um die UdSSR verlassen zu können und lebte von da an in New York. Dort arbeitete er gemeinsam mit seiner Cousine und Ehefrau Emilia Kabakow (*1945), die bereits 1973 nach Israel ausgewandert und 1975 in die USA immigriert war.

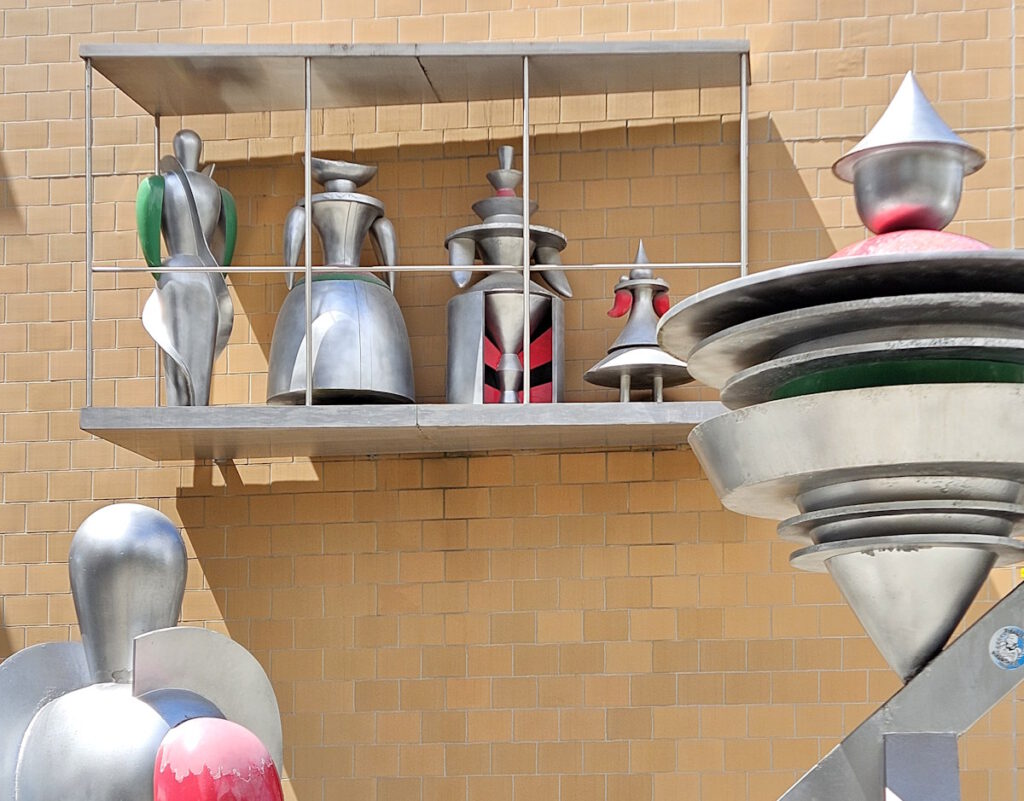

»The Shining Circus and its Spectators«

Vor der Versicherungskammer Bayern in der Warngauer Straße 30 in Obergiesing fällt ein 2004 von dem Künstlerpaar Ilja Iossifowitsch Kabakow (1933 – 2023) und Emilia Kabakow (*1945) geschaffenes ungewöhnliches Kunstwerk im öffentlichen Raum auf: »The Shining Circus and its Spectators«.

Ilja und Emilia Kabakow: »The Shining

Hans Kastler

Hans Kastler (1931 ‒ 2016) studierte 1946 bis 1949 an der Bundesfachschule Hallein und 1951 bis 1954 bei Fritz Behn in München. 1955 begann er als freischaffender Bildhauer zu arbeiten. Von ihm stammt beispielsweise auch der → Philipp-Neri-Brunnen in Neuperlach.

Steinlöwe

Vor dem Baywa-Hochhaus in der Arabellastraße 4 in Bogenhausen liegt ein 1969 von Hans Kastler geschaffener steinerner Löwe im Gras.

Bronzehengst

Vor dem Haupteingang des Klinikums der Universität München – Campus Großhadern (Adresse: Marchionistraße 16) steht ein von Hans Kastler geformter Bronzehengst.

Bronzepanther

Der österreichische Bildhauer Hans Kastler gestaltete auch die Bronzefigur eines Panthers. Sie befindet sich vor dem Haupteingang der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Ramersdorf, zu deren Verbandsabzeichen ein schwarzer Panther gehört (Adresse: Rosenheimer Straße 130).

»Rad des Lebens«

1989 modellierte Hans Kastler die Bronze-Plastik »Rad des Lebens«, die vor den Bürogebäuden Arabellastraße 27/29 in Bogenhausen zu finden ist: Kunst im öffentlichen Raum.

Ruth Kiener-Flamm

Ruth Maria Kiener-Flamm (1914 oder 1924 ‒ 2000) studierte 1946 bis 1951 an der → Akademie der Bildenden Künste München.

»Olympischen Ringe«

1972 gestaltete Ruth Kiener-Flamm die kinetische Plastik »Olympischen Ringe« in der Connollystraße im Olympiadorf. Die fünf Acrylglas-Ringe drehten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und bildeten dadurch wechselnde Figuren. Weil Kinder darauf herumkletterten und die Antriebe beschädigten, wurden die Motoren nach einigen Jahren abgeschaltet. Im Jahr 2000 ersetzte der Bildhauer Peter Schwenk (*1946) das Original im Einverständnis mit Ruth Kiener-Flamm durch eine Skulptur aus Alu-Hohlprofilen ohne Antrieb.

Phillip King

Phillip King (1934 ‒ 2021) studierte 1954 bis 1957 Moderne Sprachen am Christ’s College der Universität Cambridge, und 1957/58 Bildhauerei an der Saint Martin’s School of Art in London. Er lehrte Bildhauerei als Professor am Royal College of Art (1980 – 1990) und an der Royal Academy of Arts (1990 ‒ 1999). 1999 bis 2004 amtierte Phillip King als Präsident der Royal Academy of Arts.

»Cross-Bend«

An den Eingängen und in den Außenanlagen des Europäischen Patentamts München in der Isarvorstadt gibt es eine Reihe von Kunstwerken wie die 8,5 m hohe Stahlblechplastik »Cross-Bend« (1979/80) von Phillip King.

Heinrich Kirchner

Heinrich Kirchner (1902 ‒ 1984) weigerte sich, die Zimmerei seines Vaters zu übernehmen und studierte stattdessen 1923/24 Kunstgeschichte an Universität Erlangen, begann eine Ausbildung zum Schreiner und ließ sich bis 1931 an der → Technischen Hochschule (Universität) München zum Zeichenlehrer ausbilden. Anschließend studierte er ein Jahr lang an der Kunstakademie in München und wurde Meisterschüler des Bildhauers Hermann Hahn. Im Anschluss an das Studium wurde Heinrich Kirchner Kirchner Leiter der Werkstätte für Bronzeguss an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1952 erhielt er eine Professur.

Bronzereliefs

Heinrich Kirchner gestaltete das Westportal der 1959/60 gebauten Kirche St. Johann von Capistran in Bogenhausen mit sechs Bronzereliefs, die Motive aus dem Alten und Neuen Testament darstellen.

Reliefs von Heinrich Kirchner (Fotos: September 2024)

»Bild des Hoffens«

Vor dem Gebäudekomplex Cosimastraße 2 in der südwestlichen Ecke der Wohnsiedlung Cosimapark in Bogenhausen sind drei Bronzefiguren zu finden. Eine davon, das »Bild des Hoffens«, schuf der Bildhauer Heinrich Kirchner 1974.

Christopher Klein

Airborne

Am Oberanger befindet sich der Zugang zum Angerhof in einem 2005 bis 2009 nach Plänen der Architekten Otto Steidle und Johann Spengler errichteten Gebäude-Ensemble. Dort steht die 2008 von Christopher Klein (*1962) für die Linde AG gestaltete, von der Sandmeir Stahlbau GmbH in Rain am Lech hergestellte Edelstahl-Skulptur »Airborne« mit einem Durchmesser von 6,40 Metern.

Karl Knappe