München: Olympiadorf

Wohnanlage im nördlichen Teil

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München baute man neben dem Olympiapark Unterkünfte: das Olympiadorf. Die Entwürfe für die nach den Spielen als Trabantenstadt konzipierte Anlage stammten von dem Stuttgarter Architekturbüro HW&P (Erwin Heinle, Robert Wischer und Partner).

1998 wurde das Olympiadorf ebenso wie die Sportanlagen im Olympiapark unter Ensembleschutz gestellt.

Heute leben im »Olydorf« 6000 (nach anderen Angaben 8000) Menschen. Die Wohnungen sind auf Scheibenhochhäuser, Terrassenhäuser, Atrium-Reihenhäuser und Studenten-Bungalows verteilt. Das höchste Gebäude des Olympiadorfs – und das mit 88 Metern höchste Wohnhaus in München – ist der von Günter Behnisch entworfene 19-stöckige »Olympia Tower«. Die Ladenstraße befindet sich auf dem Weg von der U-Bahnstation Olympiazentrum zu den Wohnungen, und diese Ebene ist autofrei.

Eine »Betonwüste«? Allenfalls in einigen Bereichen. Die ungewöhnliche Wohnanlage wirkt frappierend gut durchdacht und bietet nicht nur überraschend viel Grün, sondern sogar einen kleinen Badesee (»Nadisee«). Realisiert wurden die Grünanlagen im Olympiadorf 1969 bis 1972 von Peter Leitzmann und Karl Kagerer nach Plänen der Landschaftsarchitekten Wolfgang Miller und Hans Luz.

Die Inschrift an der Sportskulptur am Kusocińskidamm lautet: »Den Olympischen Spielen 1972 in München, gewidmet vom Tschechoslowakischen Olympischen Komitee, Bildhauer Zd. Němeček«. Die von dem Bildhauer Zdeněk Němeček (1931 – 1989) geschaffene Figurengruppe trägt den Titel »Ich werde gewinnen«.

Der Künstler Ben Muthofer* (Norbert Muthofer, 1937 ‒ 2020) formte 1985 die Skulptur »Dreiecksvariation 8/85«, vulgo: »Krönchen«, die seither oberhalb des Nadisees auf dem nach Janusz Kusociński (1907 ‒ 1940) benannten Damm aufragt. Der polnische Sportler wurde 1940 von den Nationalsozialisten ermordet.

*) Mehr zu Ben Muthofer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Ich werde gewinnen« / »Dreiecksvariation 8/85« (Fotos: Mai 2025 / Oktober 2024)

Ein Treffpunkt und Spielplatz im Olympiadorf ohne offiziellen Namen wird als »Rote Stadt« bezeichnet. Die roten Ziegelwände sind allerdings unter den Graffiti nur noch zu erahnen.

Die 1,6 km langen, von dem österreichischen Architekten Hans Hollein* (1934 – 2024) geplanten Rohre über den Wegen sind als Kunst im öffentlichen Raum zu verstehen, dienen aber auch als »Media Lines« zur Montage der Straßenbeleuchtung und zur Orientierung: gelb repräsentiert den Helene-Mayer-Ring, blau die Connollystraße, orange die Straßbergerstraße, grün die Nadistraße und weiß das Zentrum.

Benannt wurden die Straßen im Olympiadorf nach Olympioniken: James Connolly (1865 – 1957) gewann bei den Olympischen Spielen 1896 in Athen mit 13,71 Metern den Dreisprung-Wettbewerb und wurde damit zum ersten Olympiasieger der Neuzeit. Nedo Nadi (1894 – 1940) gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm die Goldmedaille im Florettfechten, und bei den Olympischen Sommerspielen 1920 in Antwerpen holte er sich weitere fünf Goldmedaillen. Helene Mayer (1910 – 1953) gilt als eine der besten Fechterinnen überhaupt. Sie gewann 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam die Goldmedaille. Ebenfalls bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam holte sich der Gewichtheber Josef Straßberger (1894 ‒ 1950) mit großem Vorsprung die Goldmedaille im Schwergewicht.

*) Mehr zu Hans Hollein im Album über Architekten

Die »Silbersäule« wurde 1972 von dem Bildhauer Roland Martin geschaffen. Roland Martin (*1927) hatte erst nach dem Zweiten Weltkrieg sein Abitur nachholen und von 1946 bis 1951 an der Bernsteinschule im ehemaligen Kloster Bernstein in Baden-Württemberg studieren können. 1952 begann er als freier Bildhauer in Tuttlingen zu arbeiten.

»Silbersäule« (Fotos: November 2024 / Oktober 2025)

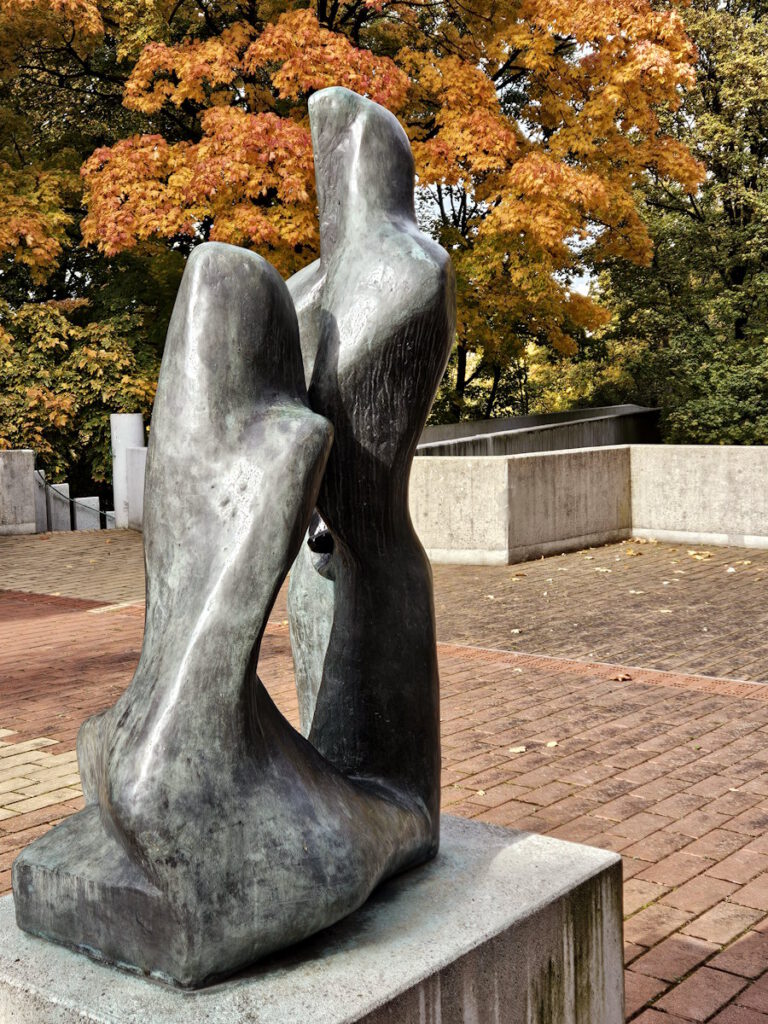

Über die andere Plastik, ebenfalls an der Nadistraße, ist nichts weiter bekannt. Augenscheinlich stellt das abstrakte Kunstwerk ein heterogenes (Liebes-)Paar dar.

Ruth Kiener-Flamm (1914 oder 1924 ‒ 2000) studierte 1946 bis 1951 an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1972 gestaltete sie die kinetische Plastik »Olympische Ringe« in der Connollystraße. Die fünf Acrylglas-Ringe drehten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und bildeten dadurch wechselnde Figuren. Weil Kinder darauf herumkletterten und die Antriebe beschädigten, wurden die Motoren nach einigen Jahren abgeschaltet. Im Jahr 2000 ersetzte der Bildhauer Peter Schwenk das Original im Einverständnis mit Ruth Kiener-Flamm durch eine Skulptur aus Alu-Hohlprofilen ohne Antrieb.

Connollystraße (Fotos: Mai 2025)

Von 1970 bis 1972 wurde das Ökumenische Kirchenzentrum im Olympischen Dorf nach einem von der Architektengemeinschaft Bernhard Christ & Josef Karg beim Wettbewerb 1969 eingereichten Entwurf gebaut. Während der Olympischen Sommerspiele 1972 fanden dort Gottesdienste verschiedener Religionen in 14 Sprachen statt. Julius Kardinal Döpfner und Landesbischof Hermann Dietzfelbinger weihten 1974 sowohl die Olympiakirche (evangelisch) als auch die Kirche Frieden Christi (katholisch).

Während der Olympischen Sommerspiele in München überfielen am 5. September 1972 um 5 Uhr morgens acht Terroristen der palästinensischen Gruppe »Schwarzer September« das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf. Sie erschossen den Trainer Mosche Weinberg und den Gewichtheber Josef Romano und nahmen neun weitere israelische Sportler als Geiseln, um die Freilassung von mehr als zweihundert in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinensern sowie der deutschen RAF-Häftlinge Andreas Baader und Ulrike Meinhof zu erpressen.

Die von Golda Meir geführte israelische Regierung war nicht bereit, auf die Forderungen der Organisation »Schwarzer September« einzugehen. Um eine Befreiungsaktion für die Geiseln vorbereiten zu können, verhandelte Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher mit den Terroristen über Fristverlängerungen.

Am späten Abend wurden sie zusammen mit den israelischen Sportlern, die sie in ihrer Gewalt hatten, in zwei Hubschraubern zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck westlich von München gebracht, wo angeblich ein Flugzeug für sie bereit stand. Vor laufenden Fernsehkameras eröffneten fünf auf Dächern postierte Scharfschützen der Polizei gegen 22.45 Uhr plötzlich ohne vorherige Zielabsprache das Feuer. Die Terroristen schossen zurück und warfen schließlich um 00.05 Uhr eine Handgranate in einen der Hubschrauber. Bei der missglückten Befreiungsaktion kamen alle neun israelischen Geiseln, ein unbeteiligter deutscher Polizist und fünf der acht Palästinenser ums Leben. Drei Terroristen wurden festgenommen.

Eine Gedenktafel in der Connollystraße 31 erinnert an die israelischen Opfer. (Das Gebäude wird inzwischen von der Max-Planck-Gesellschaft für Förderung der Wissenschaften e. V. als Gästehaus genutzt.) Der 1995 im Olympiapark enthüllte zehn Meter breite Granitbalken des Bildhauers Fritz Koenig* erinnert an die elf getöteten Israelis und den ebenfalls umgekommenen Polizisten. In der Nähe des Klagebalkens befindet sich seit 2017 ein Pavillon als Gedenkstätte.

*) Mehr über Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Studenten-Bungalows

Die vom Architekten Werner Wirsing (1919 – 2017) im südlichen Teil der Anlage gebauten Bungalow-Reihen werden seit den Olympischen Spielen 1972 als Studentenbehausungen genutzt. 2007 bis 2010 wurden die 18 m² großen Bungalows mit Dachterrassen der Reihe nach abgerissen und neu errichtet. Es sind nun mehr als 1000.

Streetart im »Olydorf« (Fotos: Februar 2024)

Literatur:

. Ines Jenewein: Olympiapark München. Architektur – Landschaft – Kunst (Amberg 2022)