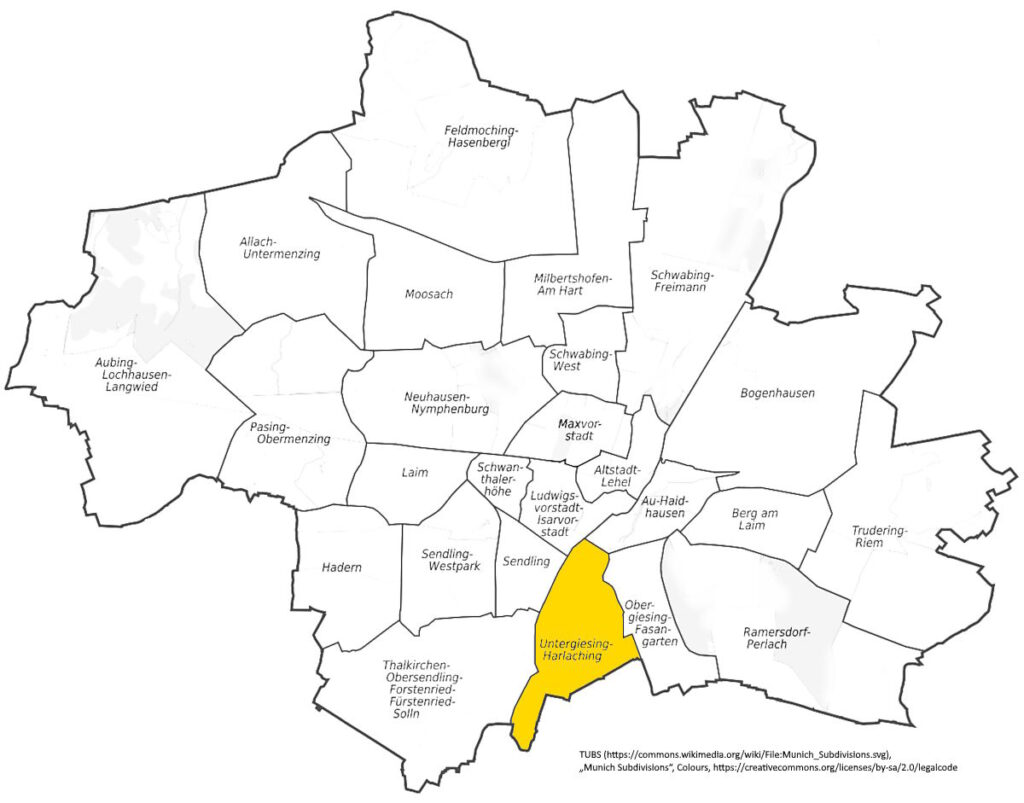

München: Untergiesing Harlaching

Giesing

1818 bildete sich die Gemeinde Giesing, zu der zwar Obergiesing gehörte, nicht aber Untergiesing. Das Gebiet am Nockherberg zählte damals zur Au und wurde 1854 als Teil dieser Vorstadt von München eingemeindet – gleichzeitig mit Giesing. 1936 entstanden die Stadtbezirke 17 (Obergiesing) und 18 (Untergiesing-Harlaching), die auch bei der Neuordnung 1992 erhalten blieben.

Harlaching

Der alte Ortskern von Harlaching befand sich am Harlachinger Berg. 1818 wurde die Siedlung zur Gemeinde, und 1854 ließ sich Harlaching von München eingemeinden. Alt-Harlaching und Menterschwaige sind bis heute ein aus der Gartenstadtidee entstandenes Villenviertel, während Neuharlaching und Giesing von der Industrialisierung bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Arbeiterviertel waren.

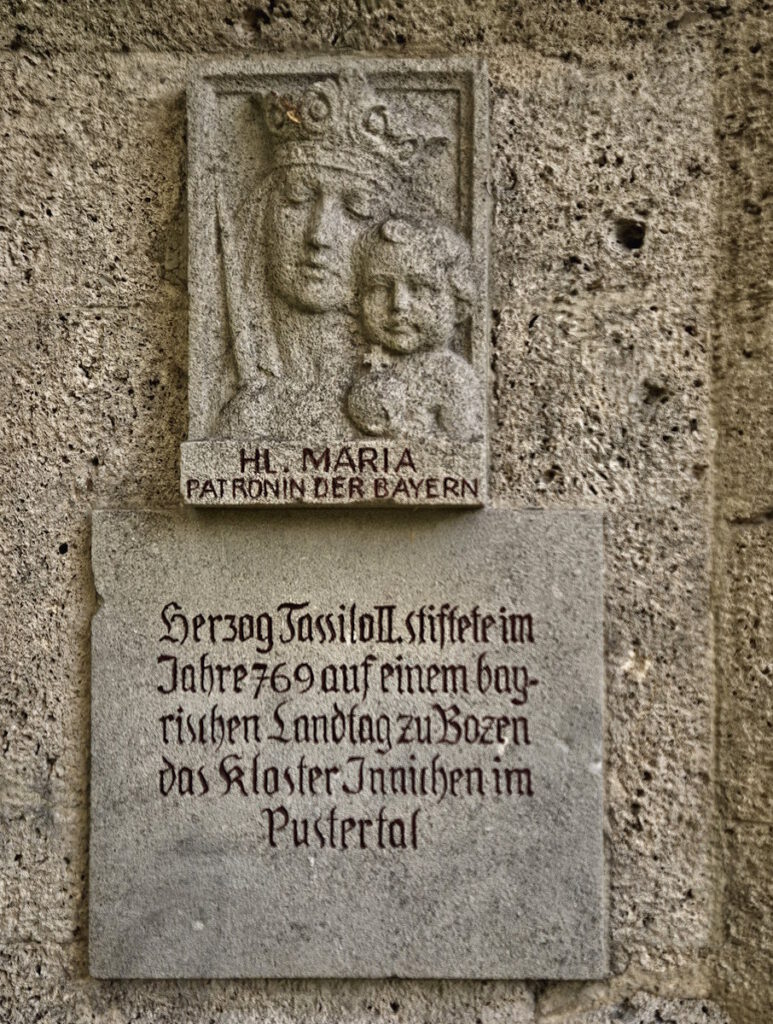

Agilolfingerplatz

Die Agilolfinger wurden im 6. Jahrhundert vermutlich von den Merowingern als Amtsherzöge in Bayern eingesetzt. Als berühmteste Herrscher dieses ältesten bayrischen Herzoggeschlechts gelten Tassilo I., II. und III. Die Dynastie endete 788 mit Tassilo III.

Grundschule am Agilolfingerplatz

Die Grundschule am Agilolfingerplatz in Untergiesing wurde 1905 bis 1907 nach den Plänen des Stadtbaurats Hans Grässel* (1860 – 1939) errichtet. Für Jungen und Mädchen gab es nicht nur separate Klassen, sondern auch Eingänge. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg diente das barockisierte Gebäude als Lazarett; 1943 wurde es schwer beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete man wieder Klassenzimmer ein, aber eine Komplettrenovierung war erst 1957 möglich, und 2001 bis 2003 fand eine Generalsanierung statt.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Alemannenstraße

Die Alemannenstraße wurde 1925 nach einem westgermanischen Stammesverband benannt, der zwischen Vorarlberg und Liechtenstein, Schweiz, Baden-Württemberg und Elsass lebte, im frühen Mittelalter zum Frankenreich und im Hochmittelalter zum Staufer-Herzogtum Schwaben (Herzogtum Alamannien) gehörte.

Fischerbuberl-Brunnen

Der Fischerbuberl-Brunnen auf der Grünfläche zwischen den Wohnblocks Alemannenstraße 8 bis 18 könnte vom Bildhauer Heinrich Faltermeier (1909 – 1999) sein.

Am Bienenkorb

Am Bienenkorb, das ist keine Straße, sondern der Raum zwischen Pfarrkirche, -amt, -heim und Kindergarten Heilige Familie.

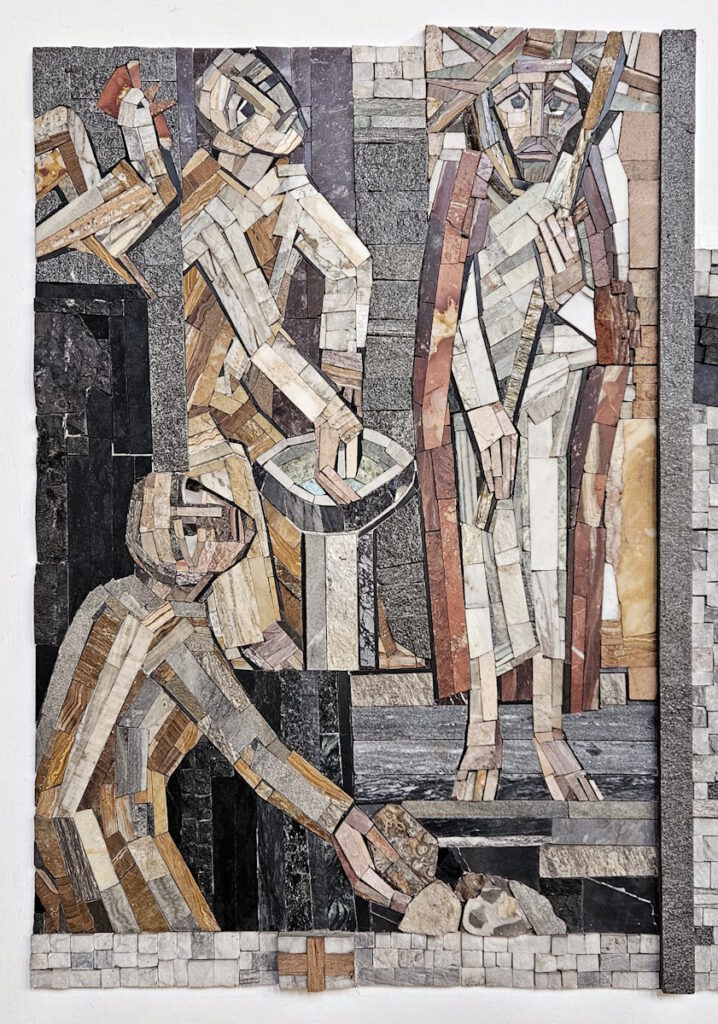

Nach Plänen des Architekten Richard Steidle (1881 – 1958) wurde 1931 die Pfarrkirche Heilige Familie in Harlaching gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg restaurierte man das im Krieg schwer beschädigte Gebäude.

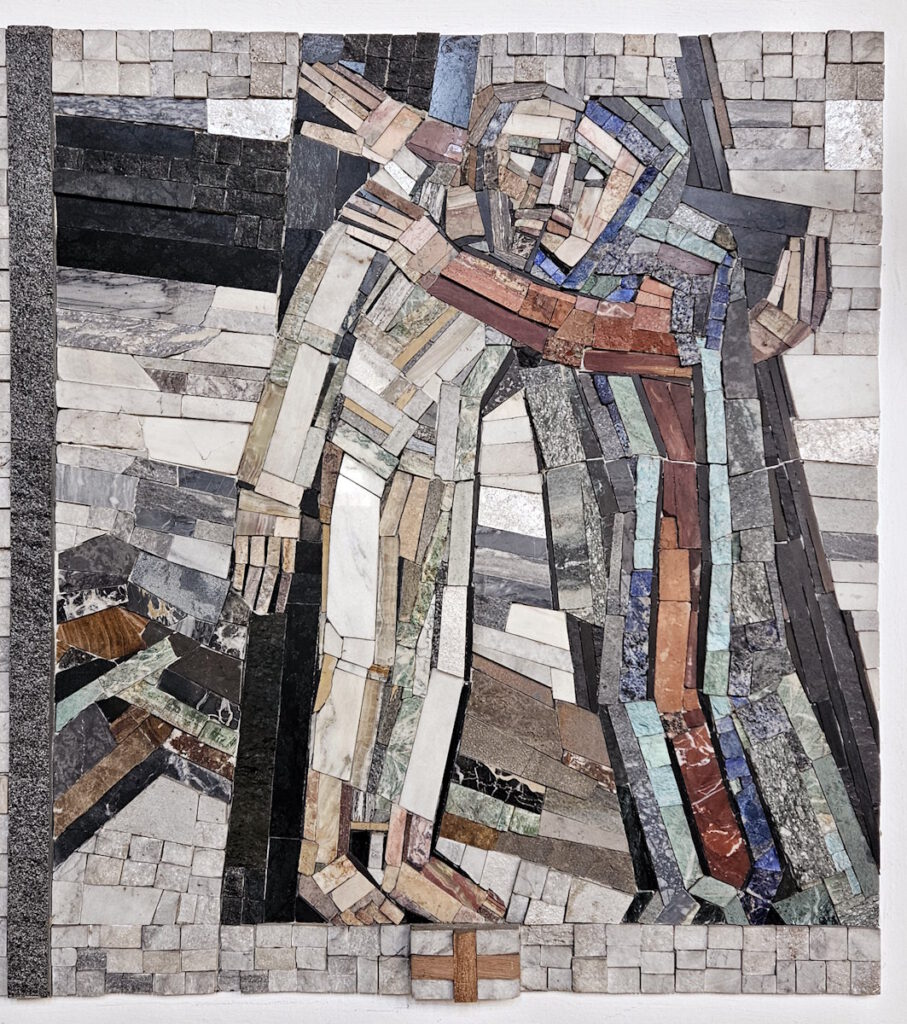

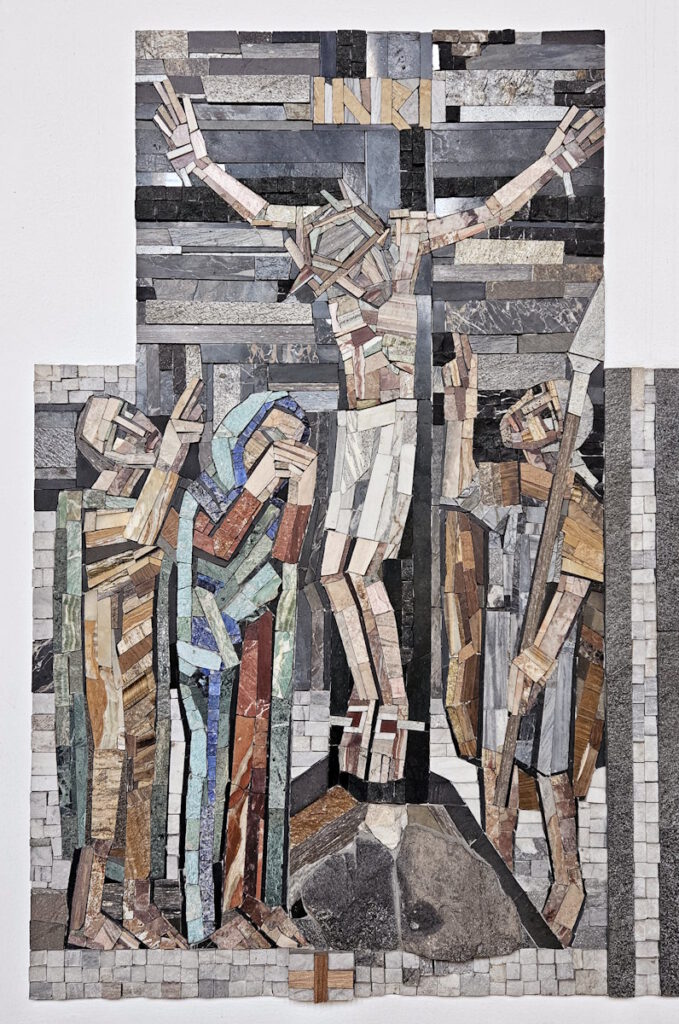

Hervorzuheben sind die 1985 von Otto Habel (1922 – 1996) gestalteten Mosaike. Und neben der Kirche befindet sich die Bronzeplastik »Heilige Familie«, die 2004 von Franz Hämmerle (*1949) als Brunnenfigur modelliert wurde, inzwischen aber für sich allein dort steht.

Athener Platz

Seit 1910 trägt der Athener Platz in Harlaching den Namen der griechischen Hauptstadt. Dort hatte Otto von Wittelsbach (1815 – 1867) von 1834 bis 1862 als erster König des nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich gegründeten und 1830 international anerkannten Staates Griechenland residiert. (1832 bis 1834 war Nauplia die Hauptstadt gewesen.)

Die Parkanlage mit einer Grünfläche und einer Lindenallee entstand 1932.

Birkenleiten

Die Birkenleiten in Untergiesing wurde 1856 nach dem Edelsitz Birkenleiten bzw. einem mit Birken bewachsenen Berghang benannt. Im Barock-Schlösschen Birkenleiten aus dem 18. Jahrhundert befindet sich inzwischen eine Tierarzt-Praxis.

»Templer-Kloster«

Der Orden der Templer (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici Hierosolymitanis) wurde um 1120 in Jerusalem gegründet und vereinigte die Ideale der Mönche und der Ritter. Die Templer beschützten die Pilger in Palästina und kämpften in den Kreuzzügen ebenso wie in der Reconquista. Und im Lauf der Zeit entwickelte sich der Orden zu einer europäischen Finanzmacht.

Auf das Geld schielte der hochverschuldete französische König Philipp IV., als er den aus Frankreich stammenden Papst Clemens V. in Avignon unter Druck setzte, den Templerorden zu zerstören und 1307 einen Haftbefehl für alle Templer in Frankreich ausstellte. Auf dem Konzil von Vienne löste der Papst 1312 den Templerorden auf, nicht zuletzt, um zu verhindern, dass der unter seiner Aufsicht stehende Orden in seiner Gesamtheit wegen Ketzerei verurteilt wurde, was ihn selbst in Schwierigkeiten gebracht hätte. Um den Anschein eines korrekten Verfahrens zu waren, verbrannte man bis 1314 in Frankreich einige Templer auf dem Scheiterhaufen. Der König erreichte mit seinem perfiden Vorgehen, dass er seine Schulden beim Orden nicht tilgen musste, aber an das riesige Vermögen kam er nicht heran, das blieb bei der Kirche, genauer bei den Johannitern.

Trotz allem gab und gibt es auch weiterhin Templer, allerdings nur noch auf lokaler Ebene.

Beim Archiconvent der Templer (»Templer-Kloster«) am Auer Mühlbach in München handelt es sich um ein Kloster des »Trinitarion des orientalisch-orthodox-katholischen und kreuzesritterlichen Chor- und Hospitaliter-Ordens der Templer«. Die 1936 von Karl Hirn aus Seeshaupt gegründete Ordensgemeinschaft erwarb 1968 die 1880 für den Hofgoldschmied Karl Winterhalter errichtete Villa in Untergiesing und baute sie im Stil der Neugotik um. Die Turmzwiebel ist 18 Meter, der ganze Turm 87 Meter hoch (Adresse: Birkenleiten 35). Gut ein Dutzend Nonnen und Mönche leben dort. Sie geben regelmäßig Lebensmittel für Bedürftige aus, aber Besichtigungen werden nicht angeboten.

Candidplatz

Der Candidplatz in Untergiesing trägt ebenso wie die Candidstraße, die Candidbrücke und der Candidtunnel den Namen des flämischen Malers Peter Candid (bürgerlich: Pieter de Witte), der 1586 einem Ruf von Herzog Wilhelm V. an den Münchner Hof folgte und bis zu seinem Tod im Jahr 1628 in München blieb.

»Brückengalerie« am Candidplatz

Auf Initiative von Melly Kieweg und einer von ihr gegründeten Bürgerinitiative begannen international renommierte Künstler der Urban-Art-Szene im Herbst 2014, Pfeiler der Brücke am Candidplatz in Untergiesing unter dem Motto »Brücken schlagen« zu bemalen. (Auch die Brückengalerie → »Halt 58« am Kolumbusplatz in der Au entstand auf Betreiben von Melly Kieweg und der Bürgerinitiative »Mehr Platz zum Leben«.)

Am für den Abriss vorgesehenen Ärztehaus am Candidplatz hat der aus Argentinien stammende, in Italien lebende Künstler Francisco Bosoletti im Sommer 2024 eine Rosenblüte gemalt. Das Mural gehört zu seiner Serie »Disruptive Nature«.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

U-Bahnhof Candidplatz

Der vom U-Bahn-Referat der Stadt München mit dem Architekturbüro Egon Konrad gemeinsam geplante U-Bahnhof am Candidplatz in Untergiesing-Harlaching wurde am 9. November 1997 eröffnet. Die Mittelstützen sind mit mattiertem Glas verkleidet, und Sabine Koschier (*1965) entwarf die regenbogenartige Farbgebung.

Album über U-Bahnhöfe in München

Flaucher, Isarauen

Flaucheranlagen

Der Abschnitt entlang der Isar zwischen der Thalkirchner Brücke und der Braunauer Eisenbahnbrücke wurde nach der Gastwirtschaft »Zum Flaucher« benannt, die der Wirt Johann Flaucher um 1870 in einem damals etwa 70 Jahre alten Forsthaus in den Isarauen eröffnet hatte. Heute sind der Flaucher und die Isarauen ein beliebtes Naherholungsgebiet in München.

Der größte Teil des Flauchers bzw. der Flaucheranlagen gehört zu Sendling, aber das östliche Isarufer zwischen der → Thalkirchner Brücke und dem Flauchersteg befindet sich im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching. Und da sammeln sich im Winter viele Schwäne, die aus dem bayrischen Alpenvorland ins etwas wärmere München kommen. Eigentlich zählen Höckerschwäne zu den Zugvögeln, aber sie fliegen nicht mehr weiter in den Süden.

»Meerkuhbrunnen«

Der Bildhauer Christian Wrede (1896 – 1971) schuf 1934 den »Meerkuhbrunnen«, der südwestlich des Entenweihers in den Isarauen zu finden ist.

Entenweiher

Der vom Aubach (Freibadbächl) gespeiste Entenweiher zwischen Brudermühlbrücke und Braunauer Eisenbahnbrücke in München-Untergiesing besteht aus einem 300 Meter langen Südteil und einem tiefer liegenden kleineren Nordteil.

Schwanenfamilie am Entenweiher (Fotos: Juni 2025)

Spazierwege in den Isarauen

Östlich der Flaucheranlagen befindet sich die Grünanlage Isarauen entlang des Aubachs im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching. Viele Spazierwege durchziehen das Waldgebiet.

(Foto: November 2025)

Geiselgasteigstraße

Die Geiselgasteigstraße in Harlaching trägt seit 1900 den Namen des Ortes, zu dem sie führt. Bei Geiselgasteig – dem »bayrischen Hollywood« mit der Bavaria Film GmbH – handelt es sich um einen Teil der Gemeinde Grünwald.

1894 wurde das Zollhaus in Harlaching nach Plänen des Architekten Hans Grässel* (1860 – 1939) errichtet. Ein städtischer Beamter, der dort seine Dienstwohnung hatte, erhob den Pflasterzoll für die Nutzung der befestigten Straße. Inzwischen wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an der Geiselgasteigstraße 1 als privates Wohnhaus genutzt.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Ehemaliges Zollhaus in Harlaching (Fotos: August 2025)

Grünwalder Straße

»Zukunft in den schönsten Farben«

An der Nordostfassade des Gebäudes in der Grünwalder Straße 14 bzw. am Wettersteinplatz ließ die S-Bahn 2023 ein Mural anbringen, das dazu motivieren soll, bei der Verkehrswende mitzumachen: »Zukunft in den schönsten Farben«.

»Armer Schreiber«

Der Bildhauer Karl Kroher gestaltete 1927 den Brunnen mit dem Titel »Armer Schreiber«, der sich im Innenhof einer Häusergruppe Ecke Wettersteinplatz / Grünwalder Straße 17 in Untergiesing befindet.

Harlachinger Berg

Wallfahrtskirche St. Anna in Harlaching

Einer Sage zufolge wurde die Kirche auf der Nagelfluhplatte des Harlachinger Bergs am Isar-Hochufer von einem reichen Adeligen gestiftet, der sich schuldig fühlte, weil sich seine nach kurzer Zeit von ihm verlassene jüdische Geliebte aus Verzweiflung in der Isar ertränkt hatte.

Schriftlich verbürgt ist die spätromanische Dorfkirche seit 1186. Die Wittelsbacher erwarben sie 1527. Nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg baute man sie 1653 wieder auf. Eine Wallfahrt ist seit 1707 bezeugt (»St.-Anna-Dreißiger«).

Unter Leitung des Baumeisters Johann Michael Fischer* (1692 – 1766) erfolgte 1751 bis 1761 ein Neubau der Kirche unter Einbeziehung des vorhandenen Turms. Die Rokoko-Stuckierung und die Deckenfresken im Chor und im Langhaus stammen aus der Werkstatt von Johann Baptist Zimmermann* (1680 – 1758). Das Anfang des 16. Jahrhunderts entstandene Gnadenbild der Anna Selbdritt wurde in einen geschnitzten Rokokorahmen eingefügt. Der Auszug des Hochaltars zeigt Gott Vater mit Engeln, die Statuen links und rechts stellen den hl. Joachim und den hl. Joseph dar.

Die ungewöhnlich geformte Kanzel und Bildrahmungen zumindest der Seitenaltäre (möglicherweise auch des Hauptaltars) führte ein unbekannter Rokoko-Meister nach einem Entwurf von Ignaz Günther aus.

Unter Leitung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege restaurierte Karl Eixenberger 1959 das Innere der Kirche. Dabei erhielten die Fenster eine neue Verglasung. 1960 schloss man die Restaurierung außen ab. Der Dachstuhl wurde 1972/73 neu eingedeckt. Aber nach einem Feuer im Jahr 1982 musste das Innere komplett renoviert werden.

Die Holzstatue der Patrona Bavariae wurde 1968 gestiftet.

*) Mehr zu Johann Michael Fischer und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Denkmal für Claude Lorrain

Das »Anna-Kircherl« bildete mit dem um 1700 nach Plänen von Enrico Zuccalli für den Kriegskanzleidirektor Markus Christoph Freiherr von Mayr errichteten Schloss Harlaching ein Ensemble – bis das Schloss Ende des 18. Jahrhunderts durch ein Feuer zerstört wurde.

Weil der 1848 zurückgetretene bayrische König Ludwig I. irrtümlich annahm, dass Claude Lorrain (1600 – 1682) einige Zeit im Schloss Harlaching gewohnt habe, stiftete er 1865 ein Denkmal zu Ehren des französischen Malers, dessen Relief-Medaillon Johann von Halbig* gestaltete.

*) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Harlachinger Straße

Orthopädische Klinik in Harlaching

Der Architekt und Baubeamte Ludwig Ullmann (1872 – 1943) errichtete 1911 bis 1913 den neubarocken Gebäudekomplex Orthopädische Klinik in Harlaching. Inzwischen gehört die Einrichtung zu einer 1985 gegründeten Klinikgruppe (Schön Klinik).

Hellabrunn

Hellabrunn, das war 1875 nicht mehr als ein Gehöft. Heute meint man den Tierpark in Harlaching, wenn man von Hellabrunn spricht.

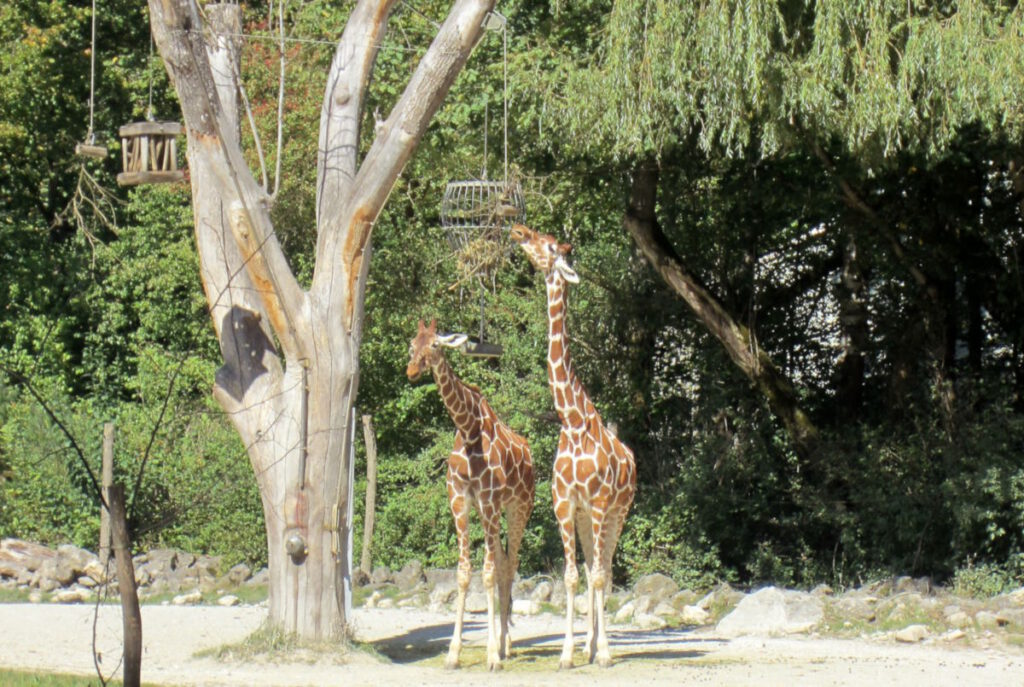

Tierpark Hellabrunn

Kurfürst Maximilian III. ließ 1770 ein Gehege für wilde Tiere im Nymphenburger Park anlegen. Und in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre des 19. Jahrhunderts soll vorübergehend ein Zoo am Rand des Englischen Gartens existiert haben (→ Eulentürmchen). Oberstleutnant Hermann Manz (1853 ‒ 1924) setzte sich im Ruhestand für die Gründung eines Tierparks ein und gehörte 1905 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins »Zoologischer Garten München«. Der Tierpark Hellabrunn konnte zwar 1911 in den Isarauen nordöstlich der → Thalkirchner Brücke eröffnet werden, aber nach elf Jahren musste er aus finanziellen Gründen wieder schließen. Das einzige aus dieser Zeit erhaltene Gebäude ist das von Emanuel von Seidl errichtete, 1914 eröffnete neobyzantinische Elefantenhaus mit der 18 Meter hohen freitragenden Kuppel. (Weil 2010 Teile der Decke einstürzten, wurde das Gebäude bis 2016 saniert.)

Bei der Neueröffnung des Zoologischen Gartens im Mai 1928 griff Heinz Heck, der den Tierpark Hellabrunn bis 1964 leitete, Ideen von Carl Hagenbeck auf und richtete den ersten Geozoo der Welt ein, das heißt, er orientierte sich bei der Anordnung der Tierarten an ihrer geografischen Herkunft. Dieses Konzept wird inzwischen durch das der Biodiversität ergänzt. Seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Tierpark Hellabrunn weiter modernisiert.

Album über den Tierpark Hellabrunn

Hochleite

Der drei Kilometer lange Weg entlang der oberen Kante des Abhangs (Leite) am Isarhochufer trägt den Namen Hochleite. Es handelt sich dabei um einen schattigen Spazierweg und einen parallel dazu verlaufenden Radfahrweg zwischen Harlaching und Grünwald. Mit Autos befahrbar ist nur ein kurzer Abschnitt im Norden, vor der Einmündung der Hochleite in die Lindenstraße.

St.-Martin-Brunnen

An der Hochleite, nordöstlich der → Grosshesseloher Brücke und westlich der Harthauser Straße, befindet sich seit 1932 ein hölzerner Trinkwasser-Brunnen mit der geschnitzten Halbskulptur St. Martins. Das Baureferat der Landeshauptstadt München gibt »A. Lang« als Künstler an (Die städtischen Brunnen Münchens, 20152).

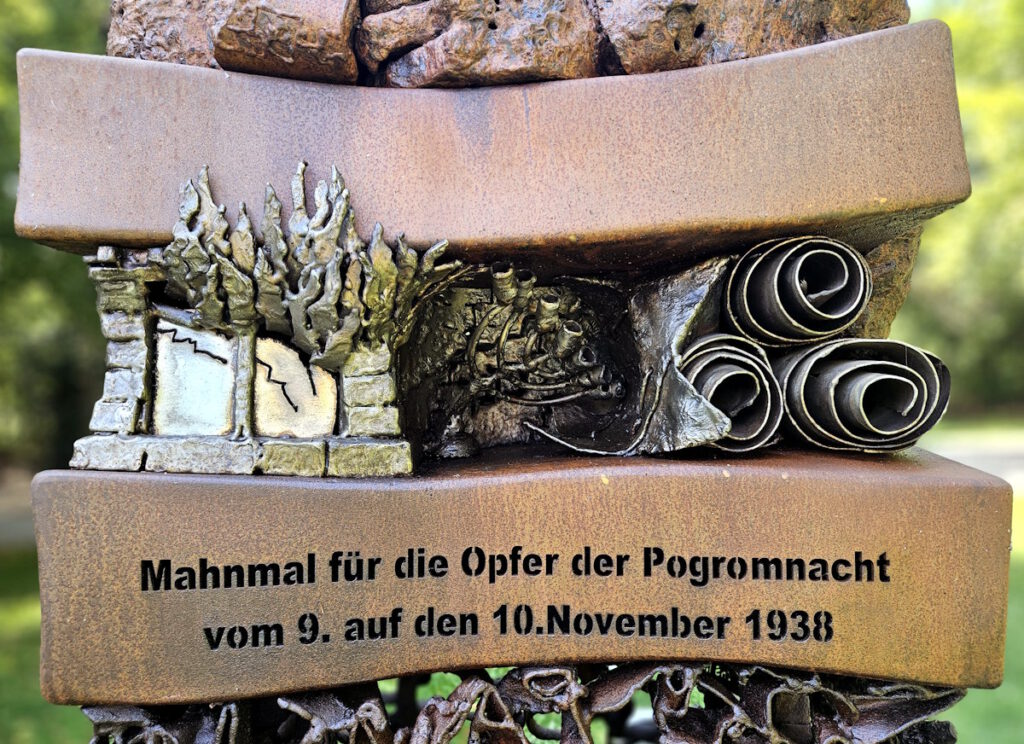

Mahnmal für die Opfer der Pogromnacht

Melanie (»Melly«) Kieweg, die sich im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching für Kunst im öffentlichen Raum engagiert, initiierte anlässlich des 80. Jahrestags der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 im Deutschen Reich die Aufstellung eines Mahnmals auf einer kleinen Wiese an der Hochleite, am westlichen Ende der Isenschmidstraße. Im Auftrag des Bezirksausschusses hat es der Architekt und Künstler Hans Martin Kieser erdacht und realisiert. Das Kunstwerk stellt von unten nach oben die Entwicklung der Kulturen dar, weiter oben die Zerstörung und als Abschluss die Verwahrlosung.

Villa an der Hochleite 16

Der Architekt Franz Xaver Huf (1878 – 1973) baute 1910 die Villa an der Hochleite 16 im barockisierenden Stil.

Hochvogelplatz

Der Hochvogelplatz in Harlaching wurde 1945 nach einem 2592 m hohen Berg an der deutsch-österreichischen Grenze in den Allgäuer Alpen benannt.

Die nach Entwürfen von Andreas Lechner und Frank Norkauer gestaltete Brunnenstele am Hochvogelplatz wurde 1930 aufgestellt. An der Spitze befand sich damals ein von Ernst Andreas Rauch* (1901 – 1990) gestalteter Vogel.

Im nicht öffentlich zugänglichen Innenhof der von Rotbuchen- und Kastanienstraße, Resedenweg, Hochvogelplatz und Akazienstraße umrahmten Wohnanlage befindet sich ein Brunnen mit zwei spielenden Bären, die 1929 von Hans Panzer geschaffen wurden. Der im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Brunnen wurde von Helmut Schlegel in den Siebzigerjahren restauriert.

*) Mehr zu Ernst Andreas Rauch im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Humboldtstraße

Die Humboldtstraße trägt seit 1893 den Namen des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt (1769 – 1859).

Marianum Caritas

Der Architekt, Baubeamte und Hochschullehrer Carl Hocheder* (1854 – 1917) errichtete 1901 in der Humboldtstraße 2 ein barockisierendes Gebäude mit Portalvorbau und zwei Fassadenfiguren. Das auf die von Stadtpfarrer Jakob Rathmayer 1879 gegründete Privatstiftung zurückgehende Marianum Caritas ist ein Heim für Menschen mit Behinderung.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Kuntersweg

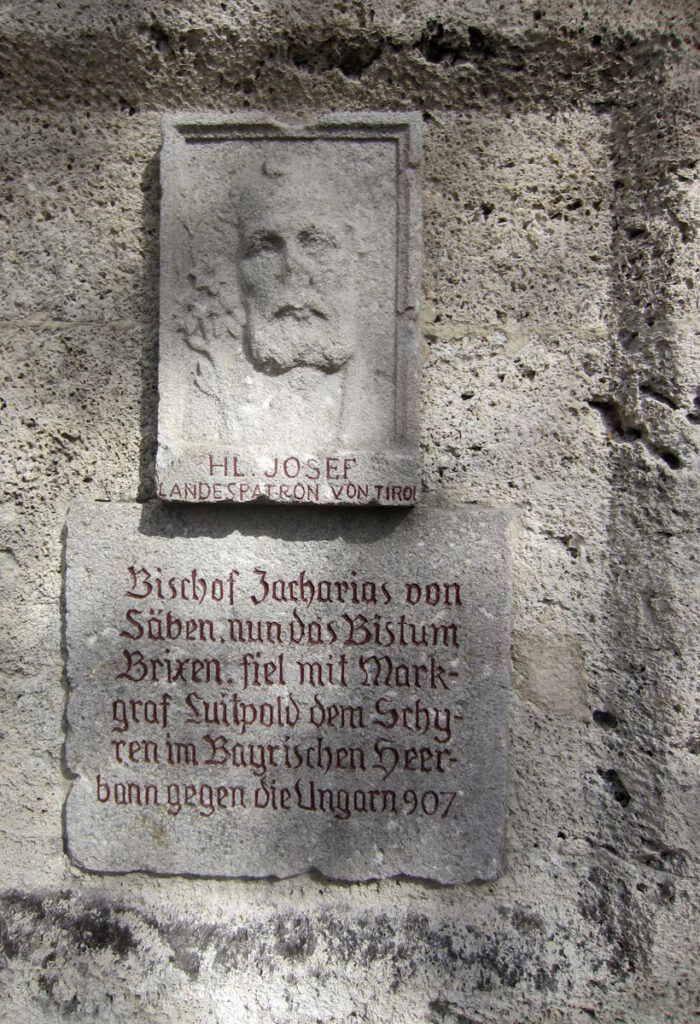

Der Kuntersweg in München-Harlaching hat den Namen des im 14. Jahrhundert von Heinrich Kunter angelegten Saumpfads zwischen Klausen und Bozen im Eisacktal übernommen. In Harlaching verweisen auch andere Straßen und Plätze auf Südtirol: Bozener Straße, Dolomitenstraße, Karneidplatz, Klobensteiner Straße, Perathonerstraße, Säbener Straße, Südtiroler Straße, Tiroler Platz, Traminer Straße …

Grünanlage Kuntersweg

Vom St.-Quirin-Platz (U-Bahn) kann man knapp zwei Kilometer durch Grünanlagen (Am Hohen Weg, Kuntersweg) zum Tiroler Platz (Trambahn) laufen.

Perathoner Stein

Der von August Blössner (1875 – 1960) unter Mithilfe von Ludwig Dasio (1871 – 1932) entworfene Perathoner Stein erinnert seit 1927 am Kuntersweg an Julius Perathoner (1849 – 1926), einen deutschsprachigen Bürgermeister von Bozen, der nach Mussolinis Machtergreifung fliehen musste.

Lohstraße

Unterhalb des Isarhochufers und des Giesinger Bergs verlief bis 1830 ein Überschwemmungsgebiet der Isar, eine Lohe. Davon leitet sich der Name der Lohstraße in Untergiesing ab.

Auer Mühlbach

Beim Auer Mühlbach handelt es sich um einen sieben Kilometer langen, aus der Isar gespeisten Münchner Stadtbach zwischen → Marienklause und → Maximiliansbrücke.

Streetart

Der 1993 in Innsbruck geborene Künstler HNRX schuf in der Lohstraße bzw. am Auer Mühlbach unterhalb der Candidstraße zwei Murals im Stil des Comicsurrealismus.

Inzwischen sind die Pieces von HNRX in der Lohstraße übermalt (Crossing): : »Unser Viertel, unser Verein, in Giesing daheim«.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Mangfallplatz

Der U-Bahnhof Mangfallplatz in Neuharlaching wurde vom U-Bahnreferat in Zusammenarbeit mit dem Architekten Paolo Nestler (1920 – 2010) geplant. Die Bohrpfahl-Betonwände hinter den Gleisen sind nicht senkrecht, sondern weiten den Raum nach unten. Das blaue Bild an der nördlichen Hintergleiswand bezieht sich auf den Namen des Bahnhofs: aus dem Mangfalltal bezieht München seit 1873 den größten Teil des Trinkwassers.

Marienklause

Martin Achleitner (1823 – 1882), der als Schleusenwärter an der Auer-Mühlbach-Schleuse tätig war, baute 1865/66 eigenhändig eine Marienkapelle aus Nagelfluhgestein und Fichtenholz, weil er überzeugt war, dass ihn die Muttergottes bei Hochwasser und Felsstürzen mehrmals beschützt hatte.

Martin-Luther-Straße

Die Martin-Luther-Straße wurde 1934/1935 durch den alten Obergiesinger Dorfkern gebaut. Benannt hat man sie nach dem Reformator Martin Luther (1483 – 1546), der sich gegen Entwicklungen der römisch-katholischen Kirche wandte, die er für falsch hielt – und dabei ungewollt die christliche Kirche in Katholiken und Protestanten spaltete.

Entlang der Martin-Luther-Straße verläuft die Grenze zwischen Ober- und Untergiesing. Die östliche Straßenseite gehört zum Stadtbezirk Obergiesing-Fasangarten, die westliche zum Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching.

Luther-Kirche

Die evangelische Lutherkirche in Untergiesing (Martin-Luther-Straße 4) wurde 1926/27 nach Plänen des Architekten Hans Grässel* (1860 – 1939) errichtet. Im Zweiten Weltkrieg zerstörte ein Bombentreffer das Bauwerk bis auf den Turm. In vereinfachter Weise erneuerte man die Kirche 1951 bis 1953.

Der Künstler Helmut Ammann (1907 – 2001) schuf 1958 die bunten Bleiglasfenster mit dem Lamm Gottes im Zentrum. Am Westportal sind die vier Großen Propheten zu sehen.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Murals von Won ABC

Zwei Fassaden des Umspannwerks der Stadtwerke München in Untergiesing bemalte der Urban-Art-Künstler Won ABC (bürgerlich: Markus Müller) 2018/19 mit Murals. Die Fassade in der Zehentbauer Straße widmete er seinem Professor an der Münchner Kunstakademie: Bluebeard (Prof. Robin Page, 1932 – 2015), und bei dem größeren Kunstwerk in der Martin-Luther-Straße handelt es sich um eine Würdigung der Münchner Räterepublik im April 1919.

Die Monarchie in Bayern hatte Kurt Eisner* (1867 – 1919) in der Novemberrevolution 1918 durch einen »Freistaat« ersetzt. Am 7. April 1919 – eineinhalb Monate nach dem tödlichen Attentat auf ihn ‒ proklamierten der Zentralrat der Bayerischen Republik und der Revolutionäre Arbeiterrat in München die Bayerische bzw. Münchner Räterepublik. Die von Johannes Hoffmann seit 17. März geführte Minderheitsregierung floh nach Bamberg und organisierte Freikorpsverbände, die gemeinsam mit der Reichswehr die Räterepublik bis zum 2. Mai blutig niederschlugen.

Won ABC porträtierte Vorkämpfer der Räterepublik: Kurt Eisner, Sarah Sonja Rabinowitz (Lerch), Erich Mühsam, Gustav Landauer und Ernst Toller.

*) Mehr zu Kurt Eisner im Album über Denkmäler

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Abessinische Wasserträgerin

Nach einem Entwurf der Künstlerin Veva Tončić* (geborene Veva Tončić Edle von Sorinj, verheiratete Veva Gräfin Fischler von Treuberg, 1912 – 1992) wurde um 1972 in Wien die Bronzefigur einer abessinischen Wasserträgerin gegossen. Ursprünglich handelte es sich um eine Brunnenfigur, aber inzwischen hat man das Becken zum Blumenbeet umfunktioniert. Das Kunstwerk befindet sich im Vorhof des Wohnhauses an der Martin-Luther-Straße 24.

*) Mehr zu Veva Tončić im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Menterschwaige

Das Bauunternehmen Heilmann & Littmann erwarb 1896 ein Gut, das bis 1793 zum Besitz der Wittelsbacher gehört hatte, erschloss es für die Anlage der Villenkolonie Menterschwaige, baute aber selbst keine Häuser. Stattdessen verkaufte die 1897 neu gegründete Heilmann’sche Münchner Aktiengesellschaft das Areal parzelliert für den Bau von Villen.

Die Architekten orientierten sich am Historismus bzw. Heimatstil, zum Teil auch am Jugendstil. 1910 standen gerade einmal vier Häuser, darunter das 1905 von dem Architekten Carl Ebert gebaute Landhaus des Verlegers Julius Friedrich Lehmann und das seines Schwagers, des Hofrats Bernhard Spatz.

Julius Lehmann gilt als Wegbereiter des Nationalsozialismus in München. Beim Hitlerputsch am 8./9. November 1923 wurden der Münchner Polizeipräsident und Minister der bayrischen Regierung vom Bürgerbräukeller zum Landhaus Lehmann gebracht und dort festgehalten.

1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, beschlagnahmte die US Army die Villenkolonie Menterschwaige. Erst Mitte der Fünfzigerjahre zogen sich die Amerikaner wieder zurück.

Die meisten Villen wurden inzwischen abgerissen, damit die Grundstücke neu bebaut werden konnten. Nur ein halbes Dutzend der ursprünglichen Gebäude blieb erhalten, darunter das Landhaus Lehmann in der Holzkirchner Straße 2.

Miesbacher Platz

Der Miesbacher Platz wurde 1906 nach einer oberbayrischen Stadt benannt.

Über den Brunnen auf dem Miesbacher Platz in Neuharlaching, der sich wohl auf das von Ludwig Bechstein (1801 –

1860) überlieferte Märchen »Der Hase und der Fuchs« bezieht, ist nichts weiter bekannt.

Münchner-Kindl-Weg

Am Münchner-Kindl-Weg in Neuharlaching leuchtete uns von weitem dieser rote Fächerahorn entgegen (Hausnummer 42).

Naupliastraße

Die Naupliastraße in Neuharlaching wurde 1910 nach Nafplio bzw. Nauplia benannt, einer Stadt auf der Peloponnes, die von 1829 bis 1834 provisorische Hauptstadt Griechenlands war (vgl. Athener Platz).

Über dem Durchgang der langgestreckten Wohnanlage zwischen Nauplia- und Eschenstraße (Naupliastraße 36/38) fällt ein Relief auf. Und über den Hauseingängen Naupliastraße 24 bis 32 sind Wandmalereien zu sehen.

Naupliastraße (Fotos: August 2025)

Oberbiberger Straße

Die Oberbiberger Straße wurde 1935 nach der damaligen Gemeinde Oberbiberg benannt, die seit 1978 zu Oberhaching gehört.

Münchner Kindl-Heim

1888 bis 1892 baute München ein Waisenhaus (»Städtisches Kinderasyl«) an der Hochstraße in der Au. Das erhielt 1952 den Namen »Münchner Kindl-Heim«, und 1962 zog die Einrichtung nach Harlaching (Oberbiberger Straße 45).

Vor dem Münchner Kindl-Heim stehen zwei von Kindern der Einrichtung bemalte Plastik-Löwen aus der 2005/06 durchgeführten »Löwenparade«, einer Aktion des eigens für diesen Zweck gegründeten Vereins Münchner Löwenparade Leo e. V. Sponsoren kamen für die Materialkosten der 550 Tierfiguren aus glasfaserverstärkter Plastik auf, und durch die Versteigerung der bunten Stücke wurde Geld für soziale Einrichtungen gesammelt, die sich für in Not geratene Münchner Kinder engagieren.

Pilgersheimer Straße

Die Pilgersheimer Straße trägt seit 1856 den Namen des Hofbankiers Franz Anton von Pilgram, dessen Schlösschen Kurfürst Karl Theodor 1784 zum Adelssitz erhob: Pilgramsheim. 1856 wurde Pilgramsheim bzw. Pilgersheim mit Giesing von München eingemeindet.

Der jüdische Architekt Helmuth Wolff (1895 – 1940) baute in der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre Wohnsiedlungen in Bogenhausen und Untergiesing. 1933 emigrierte er mit seiner Frau in die Niederlande, wo er sich 1940 das Leben nahm, als die Deutschen Belgien, die Niederlande und Luxemburg besetzten.

Bei der Errichtung der Wohnanlage zwischen Kleist-, Loh-, Cannabich- und Pilgersheimer Straße fügte die Isarwohnungsbau GmbH 1927 auch den Wandbrunnen an der Einmündung der Kleiststraße in die Pilgersheimer Straße hinzu. Den Texten am Brunnen ist zu entnehmen, dass er von den Architekten Wolff und Lebrecht gestaltet und von Wayss & Freytag angefertigt wurde.

Säbener Straße

Das Frauenkloster Säben oberhalb von Klausen in Südtirol wurde Ende des 17. Jahrhunderts aus den Ruinen einer mittelalterlichen Burg gebaut und bestand bis 2021. Seit 1906 erinnert die Säbener Straße in Untergiesing daran.

St. Helena

An der Säbener Straße 5, nahe des Wettersteinplatzes, steht die Mitte der Sechzigerjahre nach Plänen des Architekten Hansjakob Lill (1913 – 1967) gebaute katholische Kirche St. Helena.

Sachsenstraße

Die Sachsenstraße in Untergiesing hat ihren Namen bereits im 19. Jahrhundert erhalten.

Ringergruppe

In der Sportanlage an der Sachsenstraße 2 steht die 1896 von dem Münchner Bildhauer Matthias Gasteiger* (1871 – 1934) geschaffene Steinskulptur von zwei Ringern (Herakles und Antäus). Vom selben Künstler stammt das »Brunnenbuberl« am Stachus.

*) Mehr zu Matthias Gasteiger im Album über Brunnen in München

Rosengarten

Der Rosengarten (»Schaugärten an der Sachsenstraße«) in den Isaranlagen ging 1955 aus der 1901 vom damaligen Stadtgartendirektor Jakob Heiler eingerichteten Städtischen Baumschule Bischweiler hervor.

Album über den Rosengarten

Sanatoriumsplatz

Seit 1900 heißt der Platz vor dem damaligen Sanatorium – der heutigen München Klinik Harlaching – Sanatoriumsplatz.

Auf Initiative des Unternehmers und Politikers Friedrich Seyboth (1844 – 1910) begannen Ende 1894 die Planungen für die Errichtung eines Krankenhauses auf dem damaligen Gut Stadelheim. Anfang 1896 beschloss der Magistrat allerdings, die Heilanstalt auf einem von dem Architekten und Bauunternehmer Jakob Heilmann (1846 – 1927) angebotenen Grundstück zwischen Harlaching und dem Gutshof Menterschwaige zu bauen und die Bedingung des Unternehmers zu erfüllen, seine Arbeiter im Fall einer Erkrankung dort zu behandeln. Prinzregent Luitpold von Bayern stiftete 1896 ein benachbartes Grundstück für eine Erweiterung des Vorhabens. 1899 konnte das Sanatorium Harlaching die ersten Patienten aufnehmen. Das städtische Krankenhaus München-Harlaching – so der damalige Name – überstand den Zweiten Weltkrieg ohne größere Schäden. Unter Einbeziehung des Altbaus erweiterte man Mitte der Sechzigerjahre die Anlage, die sich seit 2018 München Klinik Harlaching nennt.

2020 bis 2025 entsteht ein kompletter Neubau der München Klinik Harlaching.

Den 1964 vom Bildhauer Karlheinz Hoffmann (1925 – 2011) geschaffenen Stufenbrunnen vor dem damaligen Haupteingang der Klinik gibt es schon lang nicht mehr.

»Sternengang« und »Stiegenallee«

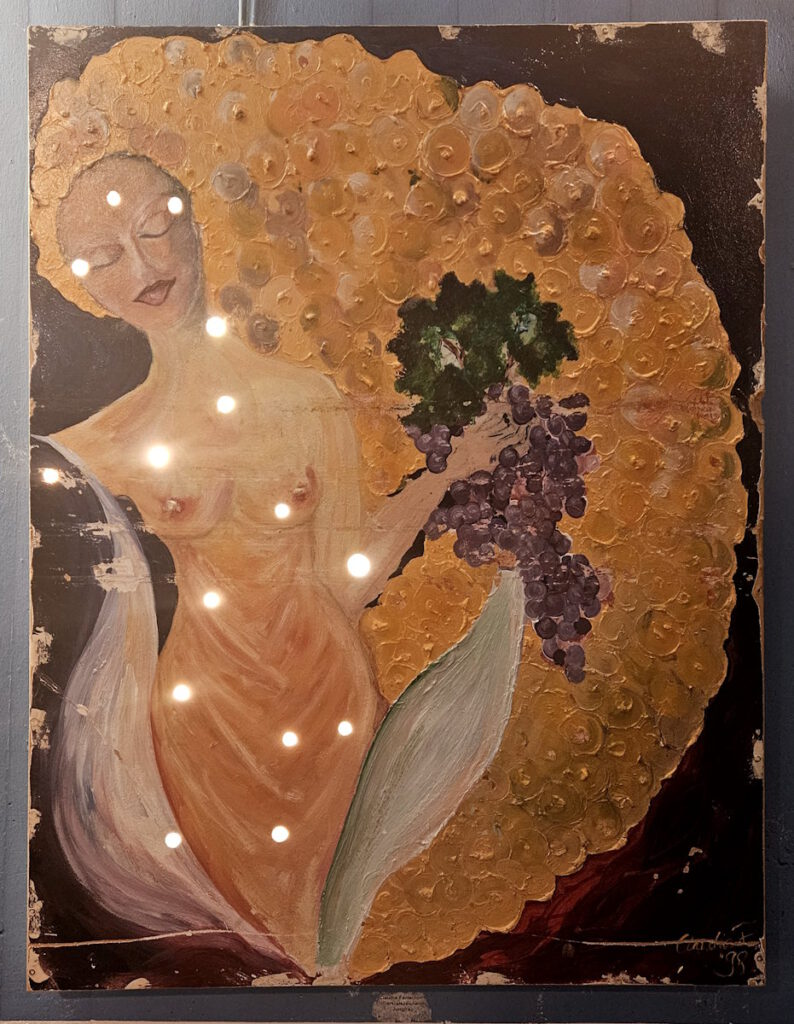

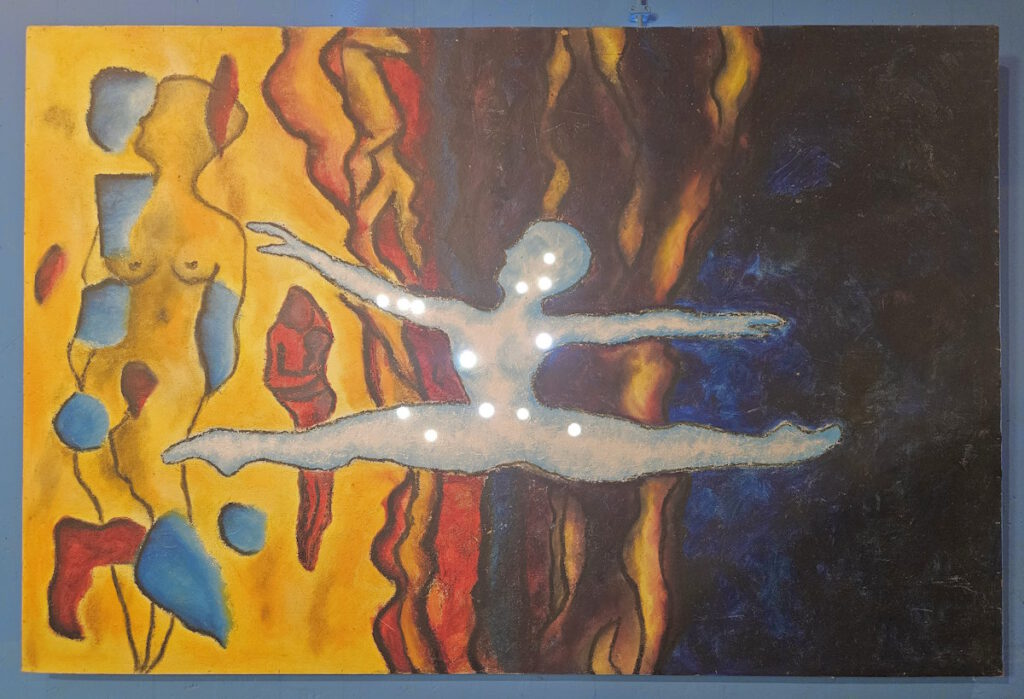

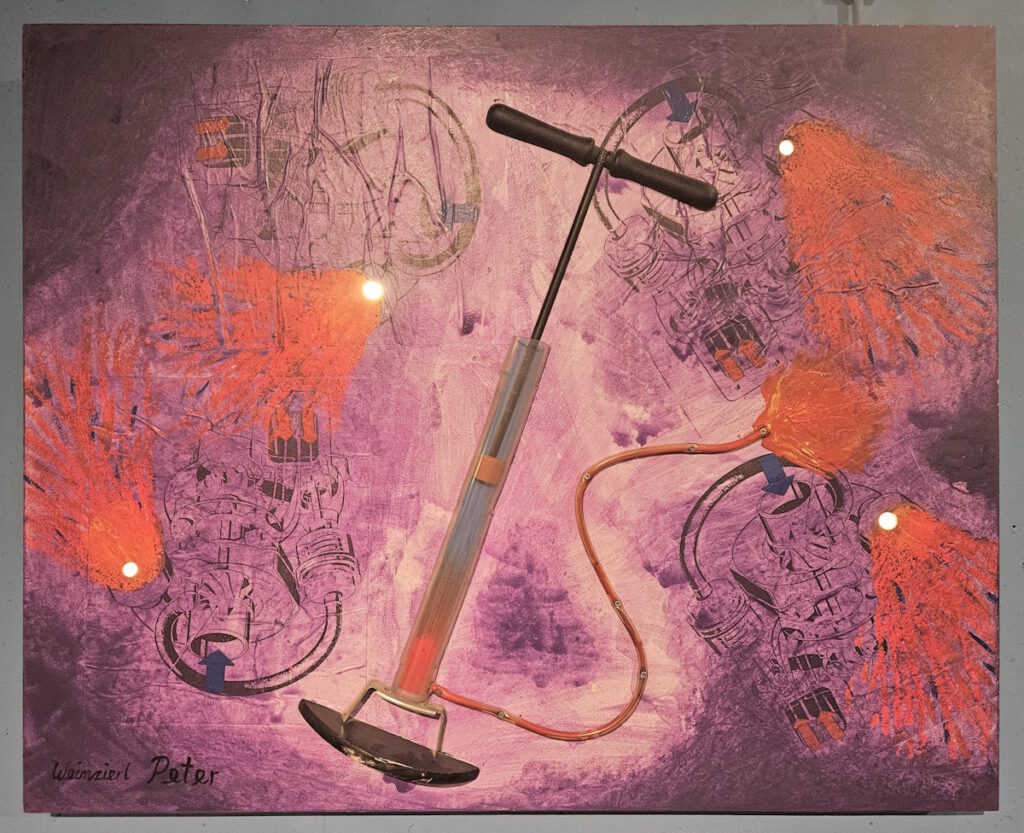

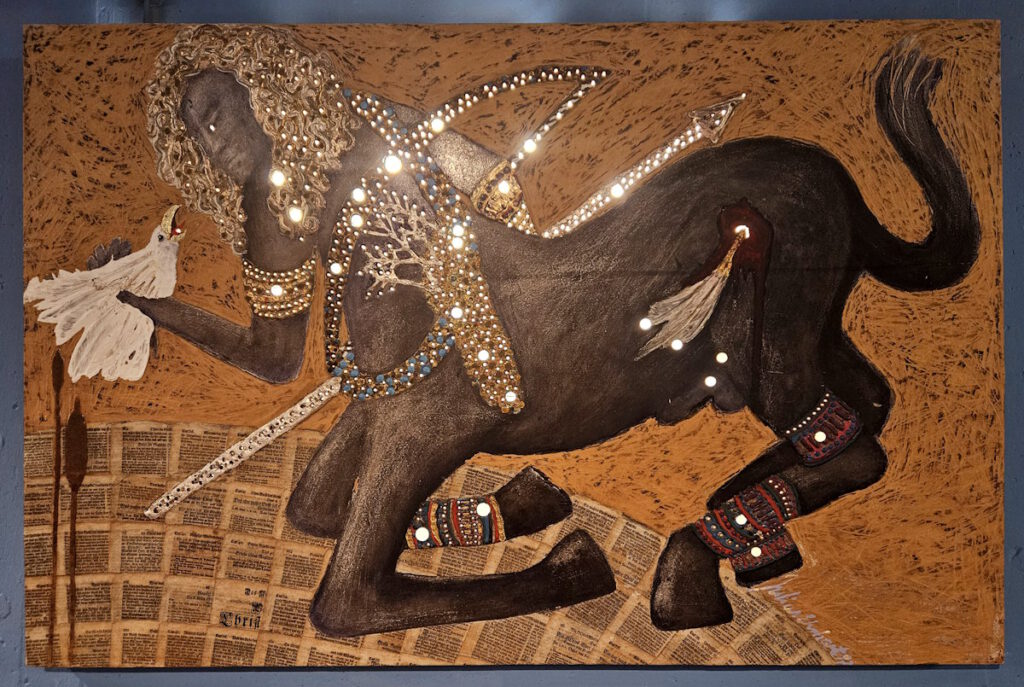

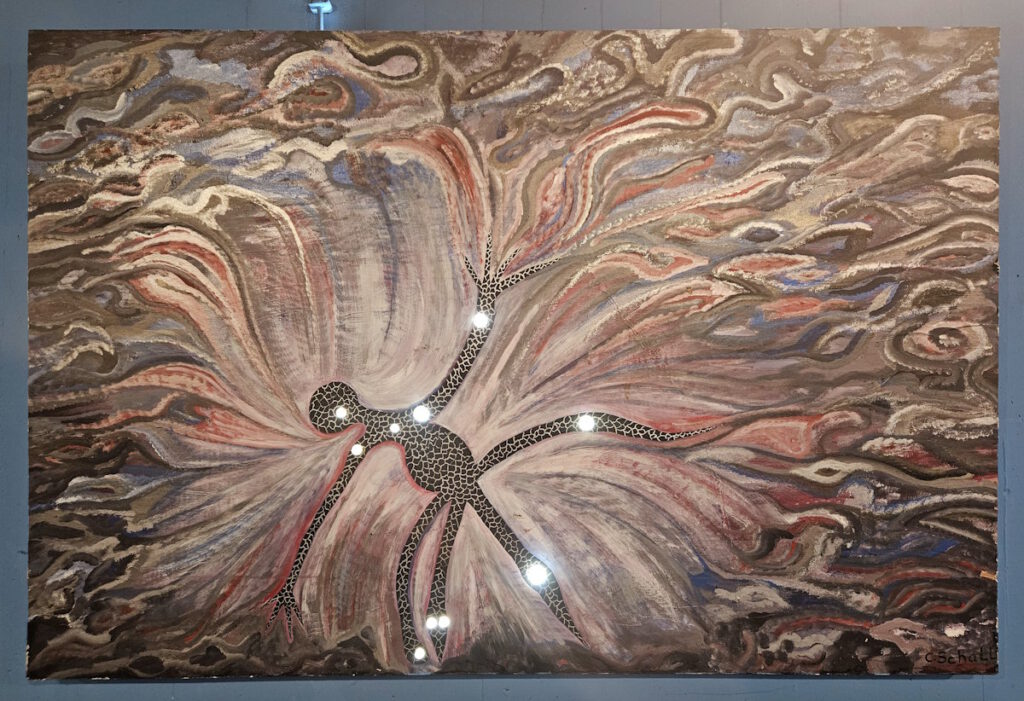

Julius Paul Ehrhart (*1960) begann 1983 an der Nürnberger Kunstakademie zu studieren und schloss das Studium 1987 in Wien als Meisterschüler von Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) ab.

Von 2001 bis 2011 arbeitete Julius Paul Ehrhart als Kunsttherapeut im offenen Atelier der München Klinik Harlaching.

Schon zuvor hatte Julius Paul Ehrhart vorgeschlagen, den 108 Meter langen Verbindungstunnel zwischen Alt- und Neubau des Krankenhauses in einen »Sternengang« zu verwandeln. Unter der Betreuung der beiden Kunsttherapeuten Julius Paul Ehrhart und Milan Michailovic (*1953) schufen Patientinnen und Patienten ebenso wie Angestellte der Klinik von Ende 1996 bis Anfang 1998 zu jedem der 88 bekannten Sternbilder ein Gemälde auf einem der eigens für diesen Zweck angefertigten Bildträger, die eine Beleuchtung der Sterne von hinten ermöglichen.

2001/02 folgte ein weiteres Projekt von Julius Paul Ehrhart: die »Stiegenallee«. Dabei beschäftigten sich Patientinnen und Patienten ebenso wie Angestellte der Klinik mit dem Baum als Lebenssymbol. In einem offenen Atelier bemalten sie Platten, die dann in den sieben Etagen des Treppenhauses im Neubau angebracht wurden.

St.-Quirin-Platz

Der St.-Quirin-Platz wurde 1937 nach dem hl. Quirinus von Tegernsee benannt, einem in in Rom enthaupteten Märtyrer aus dem 3. Jahrhundert. In der Kirche St. Quirinus in Tegernsee sollen sich Reliquien von ihm befinden.

U-Bahnhof St.-Quirin-Platz

Der 1997 eröffnete U-Bahnhof wurde von Paul Kramer (U-Bahn-Referat) in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Ulrich Elsner geplant. Die muschelförmige Dachkonstruktion aus Glas ist einzigartig. Die Hintergleiswände bestehen aus unbehandelten Bohrpfählen, in denen noch die Rückverankerungen zu sehen sind.

Album über U-Bahnhöfe in München

Vollmarpark

Der Vollmarpark in Neuharlaching erinnert seit 1945 an Georg von Vollmar (Georg Carl Joseph Heinrich Ritter von Vollmar auf Veltheim, 1850 – 1922), der um 1890 entscheidend am Aufbau eines bayrischen Landesverbands der SPD mitwirkte und von 1894 bis 1918 als Landesvorsitzender der SPD in Bayern amtierte.

Voßstraße

Die Voßstraße in Untergiesing wurde 1902 nach dem Dichter Johann Heinrich Voß (1751 – 1826) benannt, dessen Übersetzungen vor allem der homerischen Epen »Ilias« und »Odyssee« berühmt sind. Ihm zu Ehren vergibt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung alle drei Jahre den Johann-Heinrich-Voß-Preis für Literatur und Politik.

»Klein-Venedig«

Von »Klein-Venedig« sprechen Münchner beim Blick von der kleinen Brücke über den Auer Mühlbach, an der Voß- und Mondstraße zusammentreffen.