München: Ludwigsvorstadt

Als Ludwigsvorstadt wird der westliche Teil des Münchner Stadtbezirks 2 bezeichnet. Die Grenze zur Isarvorstadt verläuft entlang der Lindwurmstraße. Im Norden liegt das Bahnhofsviertel (das in Zukunft »Central Quartier« heißen soll), und im Südwesten umschließt die Ludwigsvorstadt die → Theresienwiese.

Bahnhofplatz

»Hauptbahnhof«, damit kann außer dem Fernbahnhof auch der S-Bahnhof, der 1980 eröffnete U-Bahnhof für die U1 und U2 oder – seit 1984 – der U-Bahnhof für die U4 und U5 gemeint sein. Das Sperrengeschoss wurde 2012 bis 2014 saniert und umgestaltet. 2019 wurde die Schalterhalle des Hauptbahnhofs abgerissen, und im Jahr darauf entfernte man die Verkleidungen der Hintergleiswände der U-Bahnhöfe. Damit begannen die Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke und ein neues Bahnhofsgebäude, die bis 2036 fertig werden sollen. Was wohl Touristen oder Geschäftsreisende denken, die im Hauptbahnhof ankommen, mit der U-Bahn zum Hotel bzw. zur Messe fahren wollen und auf die schmutzigen, unverkleideten Hintergleiswände blicken? Ob sie begreifen, dass hier gebaut wird?

Bavariaring

Am Bavariaring in der Ludwigsvorstadt stehen einige denkmalgeschützte Villen. Das Jugendstil-Gebäude Bavariaring 4 wurde 1907/08 nach Plänen des Architekten August Zeh (1874 – 1929) errichtet, der 1901/02 bereits das Nachbarhaus (6) im Stil der Deutschen Renaissance gestaltet hatte.

1897/98 baute sich der Architekt Emanuel von Seidl* am Bavariaring (10) ein Wohnhaus im Stil der Deutschen Renaissance.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Emanuel von Seidl gestaltete 1903 auch das Jugendstil-Eckhaus Bavariaring 11.

Die nach Entwürfen von Benedikt Beggel im Stil der Deutschen Renaissance gebaute Villa am Bavariaring 15 in der Ludwigsvorstadt wurde 1896 bezogen.

Bavariaring 15 (Fotos: 2023/24)

Bayerstraße

Die damalige Weilheimer Chaußee wurde 1808/09 in Beierstraße umbenannt, und seit 1828 hat sich die Schreibweise Bayerstraße durchgesetzt. Sollte sich der Name auf das Land Bayern beziehen, wäre die Bezeichnung Bayernstraße zu erwarten. Kaiser Ludwig der Bayer könnte auch gemeint sein. Allerdings wäre dann die ursprüngliche Schreibweise Beierstraße irritierend.

Das repräsentative Postdienstgebäude in der Ludwigsvorstadt wurde 1896 bis 1900 nach einem Entwurf des Architekten Wilhelm Fischer im nachgeahmten Stil der italienischen Hochrenaissance errichtet. 2004 entkernte man das nicht mehr benutzte Gebäude in der Bayerstraße 12 und baute es hinter der denkmalgeschützten Fassade zum Hotel um.

Die Architekten Wilhelm R. Roeder und Ludwig Catharinus errichteten 1915/16 das Hotel »Stadt Wien« in der Bayerstraße neben dem Münchner Hauptbahnhof. In dem 1991 und 2009 sowohl sanierten als auch modernisierten neubarocken Gebäude befinden sich Büro- und Geschäftsräume.

Neubarock in der Bayerstraße 27 (Fotos: März 2025)

Loomit (Mathias Köhler) und Won ABC (Markus Müller) schufen 2017 das 22 Meter hohe Mural in der Bayerstraße 69 zu Ehren des Widerstandskämpfers Georg Elser, dessen Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler im Bürgerbräukeller am 8. November 1939 scheiterte, denn Hitler hatte das Gebäude 13 Minuten vor der Explosion verlassen und war nicht unter den acht Toten. Georg Elser wurde am 9. April 1945 im Alter von 42 Jahren durch einen Genickschuss ermordet.

Mehr über Georg Elser und das gescheiterte Attentat im Album über Denkmäler

Hans-Fischer-Straße

Die Hans-Fischer-Straße in der Ludwigsvorstadt wurde nach dem 1930 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichneten Chemiker und Mediziner Hans Fischer (1881 – 1945) benannt.

In den beiden 1972 gebauten Untertunnelungen der Kreuzung Theresienhöhe / Hans-Fischer-Straße gestaltete ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler im Juli 2024 die im Jahr zuvor von Kindern bunt bemalten bzw. besprühten Wände neu (Crossing). Bei beiden Aktionen engagierte sich Loomit (Mathias Köhler). Tobias Sehr von der Galerie Munich Art organisierte die Arbeit 2024 zusammen mit dem Kunstlabor und dem Verein zur Förderung urbaner Kunst.

Westliche Untertunnelung (Fotos: 13. Juli 2024)

Kaiser-Ludwig-Platz

Für das von ihm gegründete und nach seiner Mutter benannte Theresien-Gymnasium in München ließ Prinzregent Luitpold 1895 bis 1897 von Emanuel von Seidl ein Gebäude errichten. Das befindet sich heute am Kaiser-Ludwig-Platz in der Ludwigsvorstadt, der erst danach angelegt wurde. Im Zentrum der Anlage steht das 1903 bis 1905 von den Bildhauern Emil Dittler und August Drumm* im Stil der Neuromanik geschaffene Denkmal für Kaiser Ludwig IV. den Bayern.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten und zu August Drumm im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kurt-Haertel-Passage

Der Jurist Kurt Haertel (1910 – 2000) amtierte 1963 bis 1975 als Präsident des Deutschen Patentamts in München, war maßgeblich an der Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland beteiligt und gilt als einer der »Väter des europäischen Patentrechts«.

2000 bis 2004 entstand der Gebäudekomplex für das Europäische Patentamt an der Hackerbrücke (Adresse: Bayerstraße 34). Dabei wurde auch die 2003 nach Kurt Haertel benannte Passage auf dem Weg zwischen Hackerbrücke und Theresienwiese angelegt. Die Fußgängerbrücke über die Bayerstraße existiert erst seit 2005.

Die 1991 bis 1993 vom Künstler Hannsjörg Voth (*1940) gestaltete Brunnenanlage in der Kurt-Haertel-Passage erstreckt sich zwischen dem gut viereinhalb Meter hohen »Sonnentor« und dem »Mondplatz« mit Granitscheiben, die verschiedene Mondphasen darstellen. Im Sommer 2025 fanden wir den Brunnen allerdings abgedeckt vor.

Landwehrstraße

1829 wurde die Landwehrstraße nach einem ehemaligen Wiesengrund zwischen Schiller- und Mathildenstraße benannt, der für militärische Übungen des Münchner Landwehrregiments benutzt worden war

Der Jugendstil-Architekt August Zeh (1874 – 1929) gestaltete 1899 das Mietshaus Landwehrstraße 67.

Lindwurmstraße

Die »alte Straße nach Sendling« bzw. Sendlinger Landstraße wurde 1878 nach dem Arzt Joseph von Lindwurm (1824 – 1874) benannt, der von 1859 bis 1874 die dermatologische Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses zu München geleitet hatte (heute: Innenstadt-Klinikum der Universität München).

Bis zur Bahnstrecke trennt die Lindwurmstraße die Ludwigsvorstadt von der Isarvorstadt; der letzte Abschnitt befindet sich in Sendling.

Kinderklinik

Der Arzt und Pädiater August von Hauner (1811 – 1884) gründete 1846 eine Kinderklinik an der heutigen Lindwurmstraße, die inzwischen als Universitätsklinik betrieben wird. Vor dem Eingang fallen zwei Bronzegruppen mit Märchenfiguren auf.

Bronzegruppen vor der Kinderklinik (Fotos: Februar 2026)

Im Innenhof der Kinderklinik malte Max Lacher* (1905 – 1988) 1960 ein großes Wandbild.

*) Mehr über Max Lacher im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Lindwurmhof

Der »Lindwurmhof« wurde 1910/11 vom Bauunternehmen der Brüder Franz, Josef und Ludwig Rank nach Plänen des Architekten Franz Rank (1870 – 1949) als Kontor- und Lagerhaus der eigenen Firma errichtet. Dabei kamen wegen der geplanten Nutzlasten Eisenarmierung und Beton-Füllmauerwerk zum Einsatz. Das war damals noch eine Besonderheit.

Lindwurm

Die Eisenbahnbrücke über der Lindwurmstraße an der Grenze zwischen den Stadtbezirken Sendling und Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt wird durch einen Neubau ersetzt. Die Bauarbeiten begannen im März 2024 und werden voraussichtlich bis 2028 dauern.

Die Lindwurmstraße wurde zwar nicht nach dem Lindwurm benannt, der eine Legende zufolge die Pest nach München gebracht hatte, sondern nach dem Arzt Joseph von Lindwurm (siehe oben), aber 1902 brachte man am Jugendstil-Geländer der kurz zuvor errichteten Eisenbahnbrücke über der Lindwurmstraße die Figur eines Lindwurms an. Im Lauf der Zeit brach und korrodierte das Metall. Die Werkstätten Johannes Pilz Metallrestauratoren in München und Reisbach rekonstruierten ab Frühjahr 2024 kaputte Teile, konservierten Oberflächen und stellten den Lackaufbau originalgetreu wieder her. Ende 2025 kam der Lindwurm zurück an die Brücke.

Mozartstraße

Der Jugendstil-Architekt August Zeh (1874 ‒ 1929) und sein Vater, der Bauunternehmers Carl Zeh, errichteten das Gebäude Mozartstraße 16, das heute zusammen mit dem Nachbarhaus (14a) als Klinik genutzt wird.

Nach Plänen des Architekten Albert Theodor Lenz wurde 1896 das neubarocke Eckhaus Mozartstraße 18 (Ecke Schubertstraße) errichtet.

Nußbaumstraße, Nußbaumpark

Die frühere Krankenhausstraße in der Ludwigsvorstadt wurde 1891 nach dem Münchner Chirurgen Johann Nepomuk von Nußbaum (1829 – 1890) umbenannt, ebenso wie der Nußbaumpark.

Matthäuskirche

1827 bis 1833 wurde eine erste protestantische Kirche in München gebaut, eine Rotunde am südlichen Rand des Stachus nach Plänen des klassizistischen Architekten Johann Nepomuk Pertsch (1780/84 – 1835). Sie hieß zunächst einfach »Protestantische Kirche«. Erst 1885 wurde sie dem Evangelisten Matthäus gewidmet. (Alle vier evangelischen Kirchen in der Münchner Innenstadt wurden nach den Evangelisten benannt.) Hitler sorgte dafür, dass die Matthäuskirche im Sommer 1938 abgerissen wurde – gleichzeitig mit der Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße.

1953 bis 1957 baute man am Sendlinger-Tor-Platz (Nußbaumstraße 1) eine neue Matthäuskirche nach Plänen von Gustav Gsaenger (1900 – 1989). Wegen der ungewöhnlichen Form sprechen Münchner von »Luthers Achterbahn« und »Christkindls Badewanne«.

Nußbaumpark

Der Nußbaumpark wurde ab 1872 nach alten Plänen von Friedrich Ludwig von Sckell* (1750 – 1823) angelegt, möglicherweise unter Leitung des Gartenarchitekten Max Kolb (1829 – 1915).

*) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Ludwig von Schwanthaler* (1802 – 1848) schuf die 1831 zunächst in einem Krankenhaus-Garten aufgestellte Büste des Obermedizinalrats Ernst von Grossi** (1782 – 1829), die inzwischen auf einem Sockel aus dem Jahr 1900 im Nußbaumpark zu sehen ist. Unweit davon steht der 1914 von Karl Hoepf errichtete Denkmalbrunnen für Friedrich Bezold** (1842 – 1908) mit einer von Georg Mattes (1874 – 1942) gestalteten Büste des Mediziners.

*) Mehr über Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr über Friedrich Bezold und Ernst von Grossi im Album über Denkmäler

Nußbaumstraße 6

Das Haus in der Nußbaumstraße 6 wurde 1900/01 nach Plänen des Architekten Eugen Drollinger (1858 – 1930) im Stil der Deutschen Renaissance errichtet. Auffallend sind nicht zuletzt die Holzbalkone zwischen der Fassade mit dem Fachwerkgiebel und dem Eckerkerturm. Das Gebäude wurde 2012 bis 2015 saniert. (Eugen Drollinger gestaltete 1904/05 auch das → Haus Falkeneck.)

Klinik und Bibliothek, Nußbaumstraße 20

Arnold von Zenetti* (1824 – 1891) errichtete 1889 bis 1891 das Gebäude der chirurgischen Klinik an der Nußbaumstraße 20 im Stil der Neurenaissance, und 1894 fügte Theodor Fischer* (1862 – 1938) den neubarocken Eingangstrakt hinzu.

*) Mehr zu Theodor Fischer und Arnold von Zenetti im Album über Architekten

Paul-Heyse-Straße, -Unterführung

1905 wurde die Paul-Heyse-Straße nach dem Schriftsteller Paul Heyse (1830 – 1914) benannt, der 1910 den Literatur-Nobelpreis erhielt.

Paul-Heyse-Straße

»Sag es durch die Blume« lautet der Titel des 22 Meter hohen Murals, das die Künstler Escif und Won ABC 2016 in 300 Arbeitsstunden in der Paul-Heyse-Straße 20 geschaffen haben. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man im weiß-blauen Vasendekor Panzer, Kampfflugzeuge, Handgranaten und andere Waffen.

Das Eckhaus Paul-Heyse-Straße 23 wurde 1900 von den Architekten J. und M. Könyves im Stil der Neurenaissance errichtet.

Paul-Heyse-Unterführung

Um die Atmosphäre in der 1902/03 gebauten Paul-Heyse-Unterführung zu verbessern, beauftragte die Stadt München 2016 das beratende Ingenieurbüro Rücker + Schindele mit einer Effektbeleuchtung in dem 210 Meter langen Tunnel, der die 26 Gleise des Hauptbahnhofs unterquert. In Zusammenarbeit mit dem Lichtplanungsbüro Day & Light und dem Architekturbüro Lang Hugger Rampp realisierten die Ingenieure das Projekt bis April 2022. Allerdings erloschen die blauen LEDs im Dezember bereits wieder, als ein Stromschaltkasten bei einem Unfall zerstört wurde.

Pettenkoferstraße

Die Pettenkoferstraße wurde 1902 nach Max von Pettenkofer* (1818 – 1901) benannt, einem Mediziner, Apotheker, Chemiker und Epidemiologen, für den die → Ludwig-Maximilians-Universität München 1865 das weltweit erste Ordinariat für Hygiene eingerichtet hatte. Seinen Erkenntnissen und seinem Engagement war es zu verdanken, dass München gegen Ende des 19. Jahrhunderts als eine der saubersten Städte Europas galt und über eine vorbildliche Trinkwasserversorgung und Kanalisation verfügte.

Pettenkoferstraße 8a / 9a

Ein 1961 vom Bildhauer Josef Gollwitzer gestalteter Brunnen ist vor dem Max von Pettenkofer-Institut in der Pettenkoferstraße 9a zu finden. Ein paar Meter weiter, ebenfalls vor dem Institut, ragt eine Stele mit der 1961 von Franz Mikorey* (1907 – 1986) gestalteten Bronzefigur der Göttin Hygieia auf.

Die neubarocke Poliklinik in der Pettenkoferstraße 8a – gegenüber dem Max von Pettenkofer-Institut – wurde 1907 von Ludwig Stempel und Theodor Kollmann errichtet.

*) Mehr zu Franz Mikorey in den Alben über Brunnen und Kunst im öffentlichen Raum

Die Reliefs über dem Portal der Poliklinik und zu beiden Seiten davon stammen vom Bildhauer Julius Seidler* (1867 – 1936). Sie zeigen Herkules im Kampf gegen die Hydria, Aeskulap und Hippokrates bzw. St. Cosmas und St. Damian.

*) Mehr zu Julius Seidler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ernst Hesse

An der Kreuzung Goethe-/Pettenkoferstraße sind vier Kunstwerke des Bildhauers Ernst Hesse* aus dem Jahr 2001 zu sehen: »Ziele« und »Begegnung», »Austausch« und »Bewegung«.

*) Mehr zu Ernst Hesse im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Pettenkoferstraße 22-24

Im Innenhof zwischen Pettenkoferstraße 22a und 24 sind ein Brunnen und eine Plastik zu entdecken. Über den hübschen Brunnen scheint nichts bekannt zu sein. Die Bronzefigur ein paar Meter weiter wurde 1959 von der Bildhauerin Ruth Speidel (1916 – 2021) modelliert und trägt den Titel »Große Sinnende«.

»Sitzendes Mädchen«

Der Bildhauer Klaus Backmund* (1929 – 2020) gestaltete 1967/68 die Bronzefigur eines sitzenden Mädchens, die dann rund 35 Jahre lang vor dem Gebäude einer Versicherungsgesellschaft in der Möhlstraße in Bogenhausen ihren Platz hatte. Inzwischen ist die Plastik in der Ludwigsvorstadt an der Pettenkoferstraße zu finden, ein paar Meter westlich der Paul-Heyse-Straße. Zur Zeit (Sommer 2025) lässt sie sich allerdings nur durch einen Bauzaun fotografieren.

*) Mehr zu Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Pettenkoferstraße 48

Das Eckhaus Pettenkoferstraße 48 im Stil der Neorenaissance wurde 1890/91 von Ludwig Kracher gebaut, und der Bildhauer Berthold Neubauer bereicherte 1908 die Fassaden der Gaststätte, die als »Sängerwarte« bezeichnet wurde, weil sich dort Volkssänger trafen. Als der Turmhelm bei Sturm nicht mehr sicher schien, wurde er in den Dreißigerjahren abgebaut. Erst im Mai 2024 setzte der Architekt Jakob Bader nach fünfjähriger Planung und Verbesserung der Statik einen nach den Originalplänen rekonstruierten, mehr als drei Tonnen schweren Zwiebelturmhelm aus Zinkblech auf. Damit ist das Gebäude wieder 33 Meter hoch.

*) Mehr über Max von Pettenkofer im Album über Denkmäler

Rückertstraße

Die Rückertstraße trägt den Namen des Dichters Friedrich Rückert (1788 – 1866), der auch als Begründer der deutschen Orientalistik gilt und sich mit mehr als 40 Sprachen beschäftigte.

Der Architekt Johann Baptist Graser (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Pädagogen und Priester) baute 1889/90 das Mietshaus Rückertstraße 1 im Stil der Deutschen Renaissance.

Schubertstraße

Seit 1887 erinnert die Schubertstraße an den Wiener Komponisten Franz Schubert (1797 – 1828).

Der Architekt und Baubeamte Günther Blumentritt (1859 ‒ 1941), ein Schüler von Friedrich von Thiersch, arbeitete viel mit Paul Pfann zusammen. Ihre Entwürfe sind dem Historismus zuzuordnen. Die beiden gestalteten auch das neubarocke Mietshaus Schubertstraße 7, das 1896 bezugsfertig wurde.

Der Baumeister Wilhelm Spannagel errichtete 1894/95 das Gebäude Schubertstraße 8 im Stil der Deutschen Renaissance. Das seit 2009 leer stehende Mietshaus wird seit 2022 saniert und zum Bürohaus umgebaut. Deshalb ist die Fassade verhüllt (Stand: November 2024).

Das Wohnhaus Schubertstraße 10 wurde 1895 nach Plänen des Architekten Albert Theodor Lenz im Stil der Neurenaissance errichtet.

Schützenstraße

Die Schützenstraße erinnert an einen 1406 an diesem Ort angelegten Schießplatz der »Königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft München von 1406«.

Hertie

Nach Entwürfen des Münchener Architekten → Max Littmann entstand 1904/05 gegenüber dem Hauptbahnhof ein Kaufhaus in Eisenbeton-Skelettbauweise. Der Fassadendekor im Stil der deutschen Renaissance stammt von den Bildhauern Julius Seidler, Fidel Enderle und Jakob Bradl dem Jüngeren. Der Architekt Fred Angerer fügte 1971 einen Anbau hinzu.

Das Kaufhaus in der Ludwigsvorstadt gehörte ursprünglich zum von Oscar Tietz 1882 in Gera gegründeten Unternehmen Hermann Tietz. Im Juli 1933 machten die beteiligten Banken aus dem Konzern die Hertie Kaufhaus-Beteiligungs-Gesellschaft, der die jüdische Eigentümerfamilie im Jahr darauf ihre Anteile überlassen musste. (Der Name Hertie setzte sich aus den jeweils ersten drei Buchstaben des Namens Hermann Tietz zusammen.)

1994 übernahm Karstadt die Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, die rund 20 Jahre später in den Besitz des von René Benko gegründeten Immobilienunternehmens Signa kam. Das Kaufhaus am Bahnhofplatz wurde im Sommer 2023 geschlossen, und ein halbes Jahr danach brach Signa zusammen.

Myrtenbrunnen

Der Bildhauer Hubert Elsässer* (1934 – 2009) gestaltete 1983 den Myrtenbrunnen in der Schützenstraße.

*) Mehr über Hubert Elsässer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Schwanthalerstraße

Die damalige Lerchenstraße wurde 1850 nach dem klassizistischen Münchner Bildhauer Ludwig von Schwanthaler* (1802 ‒ 1848) umbenannt. Bis zum Bavariaring gehört sie zur Ludwigsvorstadt; westlich davon verläuft sie im Stadtbezirk Schwanthalerhöhe.

*) Mehr über Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Deutsches Theater München

Das im Volksmund damals »Feenpalast« genannte, 1896 von Alexander Blum, Josef Rank und Karl Stöhr errichtete neubarocke Bauwerk wurde als Gastspieltheater für Varietés und Komödien genutzt.

In den Zwanzigerjahren war das Deutsche Theater München für aufwändige Revuen berühmt. 1929 erhielt Josephine Baker einen Vertrag, aber die Münchner Behörden verboten den Auftritt der »Negernackttänzerin«.

1949 bis 1951 bauten Ludwig und Willy Reiber das kriegszerstörte Gebäude nur teilweise wieder auf. Stars wie Johannes Heesters, Marika Rökk, Hans Moser und Zarah Leander traten nun im Deutschen Theater auf. 1961 wurde hier mit »West Side Story« von Leonard Bernstein die Musikgattung Musical eingeführt.

Der Münchner Stadtrat beauftragte 1977 den Architekten Reinhard Riemerschmid mit der erforderlichen Sanierung des Deutschen Theaters. Dabei dachte man an ein halbes Jahr und drei Millionen D-Mark, aber daraus wurden fünf Jahre und 54 Millionen D-Mark. Weil sich kein privater Betreiber fand, übernahm die Landeshauptstadt sowohl die »Deutsche Theater München Betriebs GmbH« als auch die »Deutsche Theater Grund- und Hausbesitz GmbH«.

Während das Deutsche Theater 2008 bis 2014 erneut auf Kosten der Stadt München saniert wurde, diesmal für 97 Millionen Euro, ging der Spielbetrieb in einem Zeltkomplex in Fröttmaning weiter.

Heute werden im Deutschen Theater an der Schwanthalerstraße 13 Musicals und Operetten, Shows und Konzerte aufgeführt, und im Fasching mutiert es zum größten Ballhaus Münchens. Mit 1679 Plätzen und etwa 300 Vorstellungen pro Jahr ist es nach der Oper das größte Theater in München. Neben dem Theatersaal gibt es in dem Gebäudekomplex noch den »Silbersaal«, Restaurants, Geschäfte und 30 Wohnungen.

Im Innenhof steht seit der Eröffnung des Deutschen Theaters ein damals (1896) von dem Bildhauer Carl Fischer* (1838 – 1891) im Einvernehmen mit den Architekten gestalteter Wandbrunnen mit einer Pan-Gruppe.

*) Mehr über Carl Fischer im Album über Brunnen

Deutsches Theater, Pan-Brunnen (Fotos: Juli 2024)

Album über Theater

Halbkugel

Im Innenhof der Gebäude Schwanthalerstraße 73/75 in der Ludwigsvorstadt ist eine Halbkugel zu sehen, wie André Volten* sie auch für die Außenanlagen des Europäischen Patentamts in der Isarvorstadt geschaffen hat.

*) Mehr über André Volten im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Jugendstil

Nachdem der Jugendstil-Architekt August Zeh (1874 – 1929) 1899 bereits das Wohnhaus → Landwehrstraße 67 gebaut hatte, beauftragte ihn der Münchner Apotheker Andreas Krammer 1905 mit dem Umbau des Mietshauses Schwanthalerstraße 79.

Sendlinger-Tor-Platz

Der Sendlinger-Tor-Platz befindet sich an der Grenze zwischen dem Angerviertel und dem Hackenviertel, der Altstadt und dem (sich an der Lindwurmstraße teilenden) Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Heiner Schumann gestaltete den 1972 in Betrieb genommenen 320 Quadratmeter großen Springbrunnen vor der → Matthäuskirche am Sendlinger Tor Platz. 2009 musste der Brunnen abgestellt werden, weil Rohre und Pumpen so verkalkt waren, dass die Fontänen nur noch 70 Zentimeter hoch sprudelten. Drei Jahre lang dauerte die Sanierung.

Brunnen am Sendlinger-Tor-Platz (Fotos: August 2024)

Sonnenstraße

Die Sonnenstraße trennt das Hackenviertel der Altstadt von der Ludwigsvorstadt. Der Straßenname ist seit 1812 nachweisbar.

1853 bis 1856 errichtete der Stadtbaumeister Arnold von Zenetti* (1824 – 1891) nach Plänen des Architekten Friedrich Bürklein* (1813 – 1872) in der Sonnenstraße eine »Frauengebäranstalt« im neugotischen Maximilianstil. Robert Vorhoelzer und Franz Holzhammer bauten die Klinik 1920 bis 1922 zum Postscheckamt um. Die Fassade wurde nach dem Zweiten Weltkrieg weiter verändert. Um die Jahrtausendwende zog sich die Post etappenweise aus dem Gebäude zurück. Seit 2009 wird ein Teil des denkmalgeschützten Bauwerks als Café, Bar und Eventlocation »Isarpost« genutzt (Sonnenstraße 26).

*) Mehr zu Friedrich Bürklein und Arnold von Zenetti im Album über Architekten

Stachus (Karlsplatz)

Das südwestliche Viertel des Stachus am nördlichen Ende der Sonnenstraße mit dem Königshof und der Bauruine des ehemaligen Kaufhofs zählt zur Ludwigsvorstadt.

König Max I. Joseph schenkte dem Architekten Gustav Vorherr zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Grundstück, auf dem dieser ein klassizistisches Wohnhaus baute, in dem er dann einen literarischen Salon organisierte, an dem Friedrich Bodenstedt, Franz von Dingelstedt, Emanuel Geibel, Paul Heyse, Franz von Kobell, Adolf Friedrich von Schack und andere teilnahmen. 1866 wurde daraus das Hotel Bellevue, das man im Ersten Weltkrieg in Hotel Königshof umbenannte. Das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Gebäude wurde 1955 wiederaufgebaut. 2019 riss man es ab, um Platz für einen Neubau nach Plänen der spanischen Architekten Fuensanta Nieto und Enrique Sobejano zu schaffen, und im Juni 2024 fand die Neueröffnung des Hotels am Stachus statt, das nun mit oe statt ö geschrieben wird.

Album über den Stachus

St. Paul in der Ludwigsvorstadt

Nördlich der Theresienwiese begann der Bauleiter Eduard Schneider 1892 mit dem Bau einer neugotischen Kirche nach Entwürfen von Georg von Hauberrisser*. Er starb jedoch bereits Ende 1893. 1906 wurde die Paulskirche in der Ludwigsvorstadt fertiggestellt.

Durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg gingen große Teile der Ausstattung verloren. Am 17. Dezember 1960 streifte ein in Riem gestartetes amerikanisches Militärflugzeug die Spitze des 97 Meter hohen, nach dem Vorbild des Kaiserdoms in Frankfurt am Main gestalteten Hauptturms und stürzte auf eine Straßenbahn in der Martin-Greif-Straße. Dabei kamen 52 Menschen ums Leben. 2011 bis 2021 fand eine Außenrenovierung der Kirche am St.-Pauls-Platz statt.

*) Mehr zu Georg von Hauberrisser im Album über Architekten

Seit 1989 steht ein von Luise und Karl Riepl gestifteter Brunnen mit einer vom Bildhauer Claus Nageler* (1943 – 2017) gestalteten Figur des Heiligen auf dem Platz vor dem Hauptportal der Kirche St. Paul.

*) Mehr zu Claus Nageler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über die Paulskirche

Stielerstraße

Seit 1886 trägt die Stielerstraße in der Ludwigsvorstadt den Namen des Münchner Dichters Karl Stieler (1842 – 1885).

Die Grundschule an der Stielerstraße wude 1897 bis 1899 nach Plänen des Architekten Carl Hocheder* (1854 – 1917) errichtet – und auf der Weltausstellung 1900 in Paris ausgezeichnet. Das Wandgemälde am Südgiebel des neubarocken Gebäudes stammt von Waldemar Kolmsperger dem Älteren (1852 – 1943).

Eine als »Dachauer Hundertschaft« bezeichnete, zwangsweise aus Häftlingen des Lagers Dachau rekrutierte Gruppe wurde im Juli 1944 in der Stielerschule einquartiert. Aufgabe dieses Kommandos war es, Blindgänger abgeworfener Bomben zu finden, und als die Sprengmeister mit ihrer Arbeit nicht mehr nachkamen, mussten die KZ-Häftlinge diese lebensgefährliche Aufgabe ohne ausreichende Ausbildung übernehmen. Dabei sollen im Durchschnitt 15 Menschen pro Tag umgekommen sein. Die Toten ersetzte man durch weitere Häftlinge aus Dachau.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Theresienhöhe

Ruhmeshalle

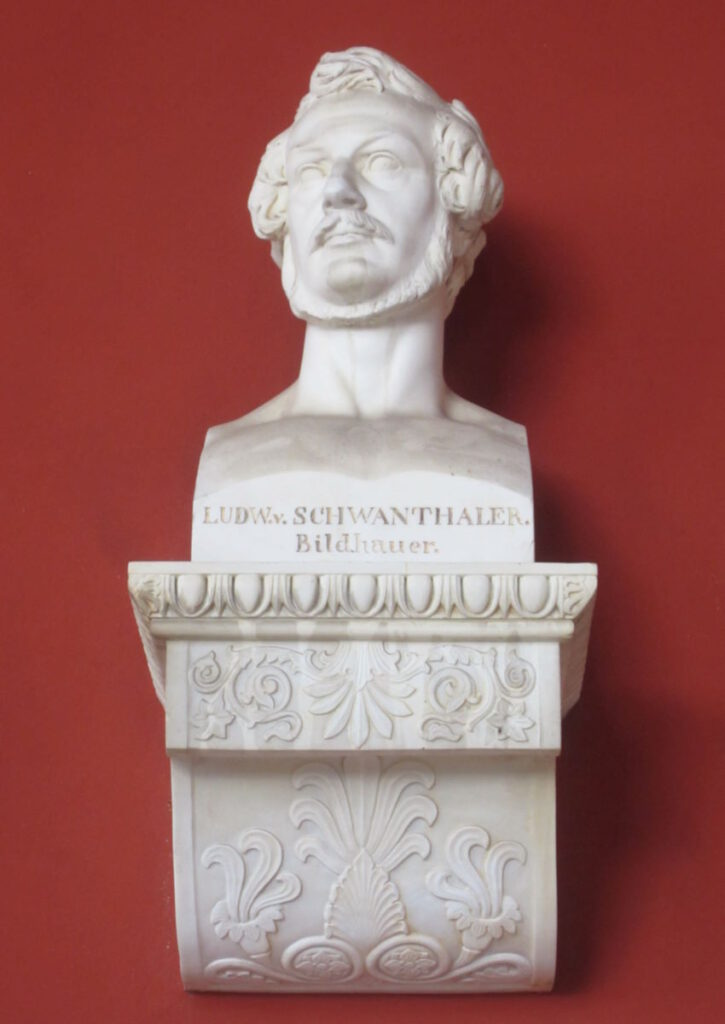

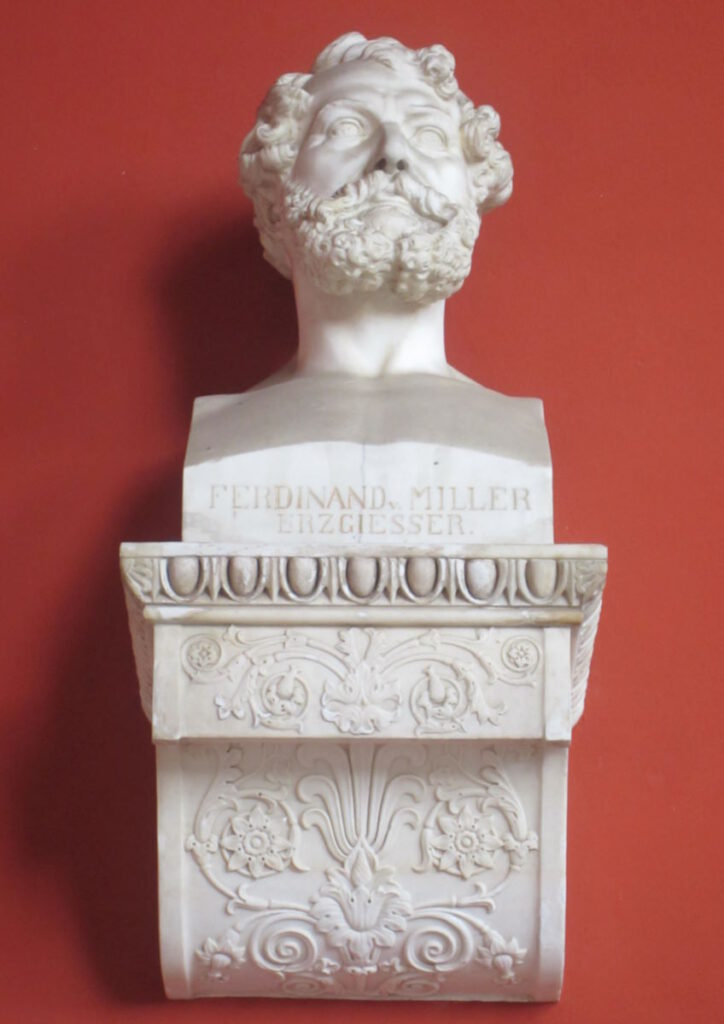

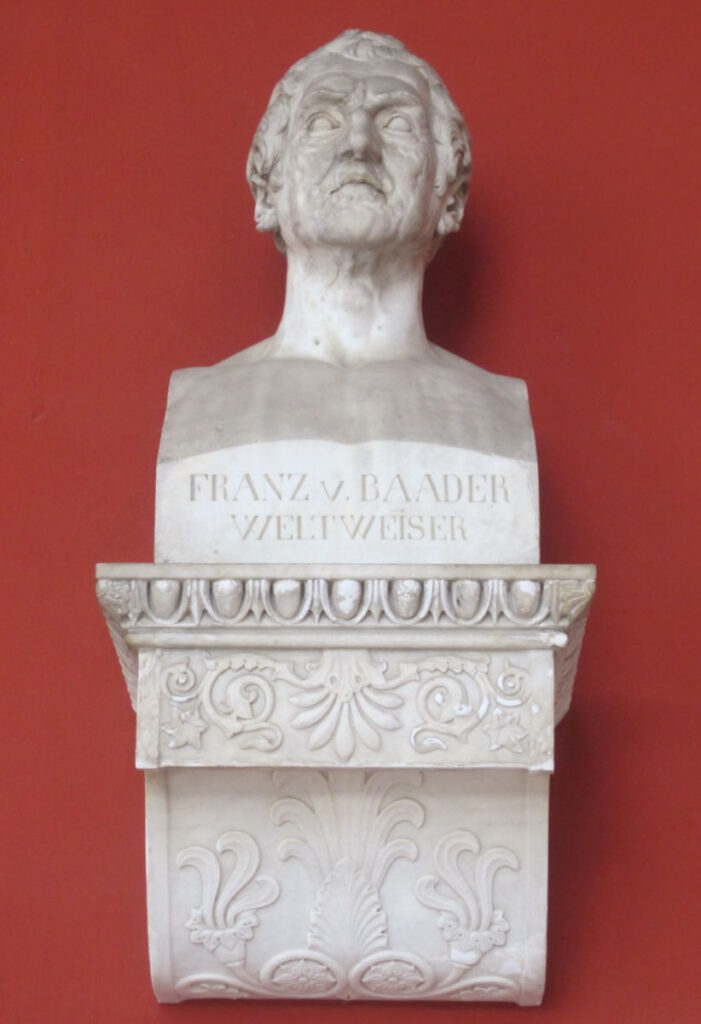

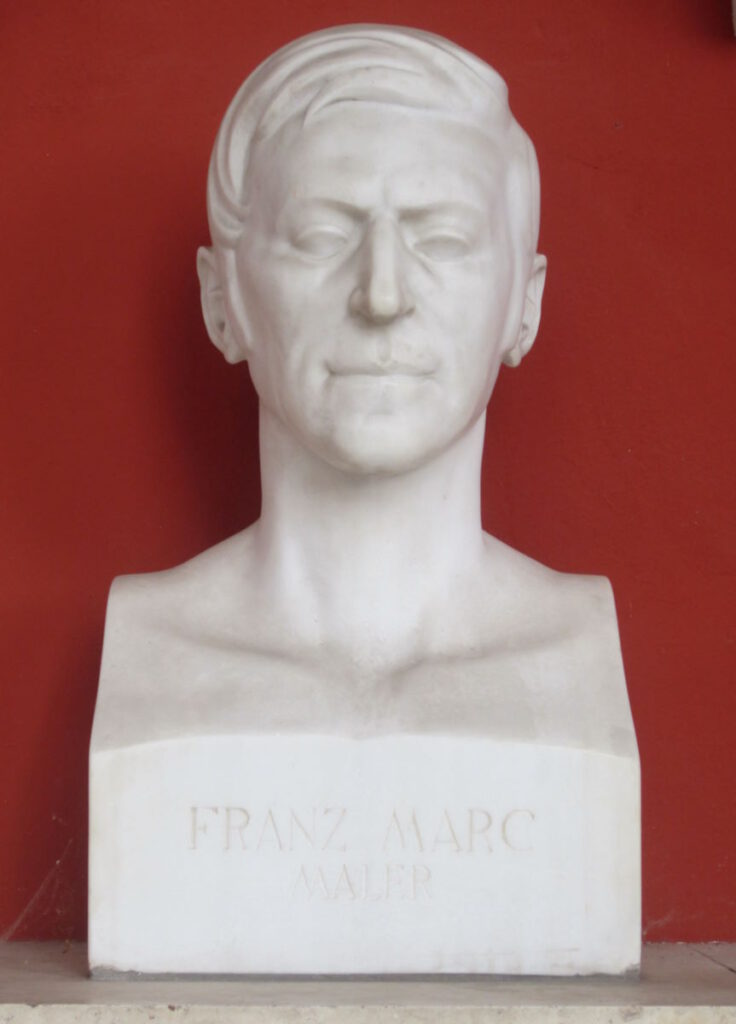

Bereits als Kronprinz ließ Ludwig I. »große« Bayern auflisten (1809) und wählte die Hangkante über der Theresienwiese als Bauplatz einer Ruhmeshalle (1824). 1833 schrieb König Ludwig I. einen Architekten-Wettbewerb aus. Leo von Klenze* errichtete dann 1843 bis 1853 die Ruhmeshalle, eine dreiflügelige dorische Säulenhalle, in der 1853 die Büsten von 74 bedeutenden Persönlichkeiten (und später weitere) aufgestellt wurden.

Nach der Beseitigung von Kriegsschäden wurde die Ruhmeshalle 1972 neu eröffnet. Neuaufnahmen werden von einer Expertenkommission vorgeschlagen und vom Bayerischen Ministerrat beschlossen. Im November 2006 stellte die Kunststudentin Aneta Steck eine Gipsbüste von sich in die Ruhmeshalle, nicht zuletzt, um gegen die Dominanz der Männer zu protestieren. Das fiel erst nach sieben Monaten auf.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

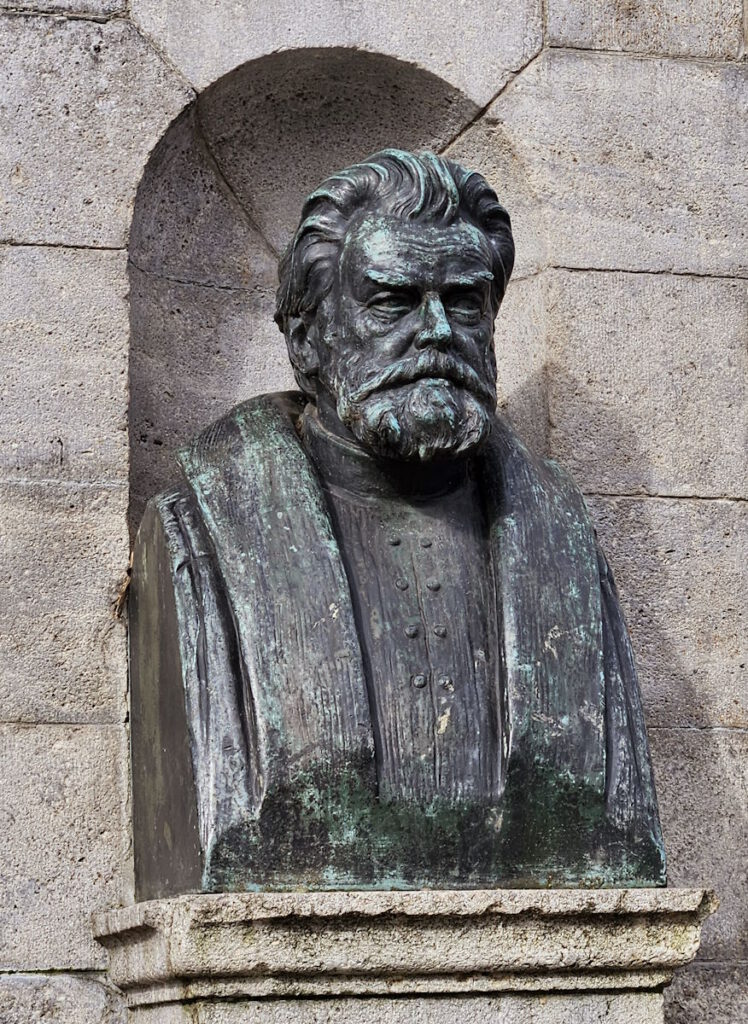

Bavaria

Ab 1824 beschäftigte sich Leo von Klenze* mit Entwürfen eines kolossalen Standbildes der Bavaria, einer Allegorie für Bayern. Dabei ging er von griechischen Vorbildern aus. 1837 beauftragte König Ludwig I. ihn, den Bildhauer Ludwig Schwanthaler* und den Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier mit der Realisierung des Vorhabens. Ludwig Schwanthaler wich bei seinen Entwürfen bald von Leo von Klenzes Vorstellungen ab: die Bavaria sollte mehr germanisch als griechisch aussehen. Sechs Jahre lang arbeitete er an einem Gipsmodell in Originalgröße. Kurz bevor die Vorbereitungen für den Guss abgeschlossen waren, starb Johann Baptist Stiglmaier am 2. März 1844, und sein Neffe Ferdinand von Miller übernahm die Verantwortung.

Am 11. September 1844 wurde der Kopf gegossen. Die weiteren Einzelteile – Arme, Brust, Hüfte, Unterteil, Löwe – entstanden bis 1. Dezember 1849. Bei der 18,52 Meter hohen Bronzefigur handelt es sich um die erste seit der Antike aus Bronze gegossene Kolossalstatue überhaupt. Eine technische Meisterleistung. Die Einzelteile wurden im Sommer 1850 zur Theresienhöhe am Westrand der Ludwigsvorstadt transportiert und auf einem knapp neun Meter hohen Steinsockel aufgebaut. Die Enthüllung fand am 9. Oktober 1850 während des Oktoberfestes statt. König Ludwig I. hatte allerdings zwei Jahre zuvor zugunsten seines Sohnes Maximilian abdanken müssen.

Innerhalb der Bavaria führt eine enge Wendeltreppe in den Kopf mit Sichtluken hinauf.

2001/02 mussten zahlreiche Schäden an der Bavaria ausgebessert werden.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten und über Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Theresienwiese

U-Bahnhof Theresienwiese

Der am 10. März 1984 eröffnete U-Bahnhof Theresienwiese wurde vom Architekten Alexander Freiherr von Branca entworfen. Die Farben sind schwarz und gelb, wie in der Münchner Stadtflagge. Die acht Wandbilder über Attraktionen des Oktoberfests auf der Theresienwiese stammen von der Münchner Künstlerin Ricarda Dietz (*1939), der Tochter des Bildhauers Elmar Dietz* und der Schriftstellerin Gertrud Fussenegger.

*) Mehr über Elmar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über U-Bahnhöfe in München

Die Wiesn, das Oktoberfest

Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I. von Bayern, heiratete am 12. Oktober 1810 im Alter von 24 Jahren die sechs Jahre jüngere Prinzessin Therese Charlotte Luise Friederike Amalie von Sachsen-Hildburghausen. Den Abschluss der Feierlichkeiten in München bildete am 17. Oktober ein vom Bankier Andreas Dall’Armi organisiertes Pferderennen auf einer Wiese, die damals noch außerhalb der Stadt lag und später zu Ehren der Königin den Namen »Theresienwiese« erhielt. So entstand 1810 das Münchner Oktoberfest bzw. die »Wiesn«.

Als wir am 12. April 2023 über die Theresienwiese gingen, wurde bereits für das Frühlingsfest am 21. April bis 7. Mai aufgebaut.

Das Oktoberfest-Attentat

Während des Oktoberfests explodierte am 26. September 1980 am Haupteingang eine Bombe. Bei der Explosion starben 13 Menschen, 221 wurden verletzt. Der Attentäter Gundolf Köhler kam selbst um. Den offiziellen Ermittlungsergebnissen zufolge handelte das Mitglied rechtsradikaler Gruppierungen allein. Weil das umstritten blieb, ermittelte die Bundesanwaltschaft von 2014 bis 2020 noch einmal, konnte aber die These vom Einzeltäter nicht widerlegen.

Der Bildhauer Friedrich Koller (*1931) gestaltete das im September 1981 enthüllte Mahnmal für die zwölf Todesopfer des Attentats am 26. September 1980 am Haupteingang der Wiesn: eine Bronze-Stele. Die Stahlwand dahinter wurde erst 2008 hinzugefügt.

Auf der anderen Seite des Haupteingangs informiert seit 2020 eine Dokumentation über das Attentat.

Literatur:

. Richard Bauer: Ludwigsvorstadt. Zeitreise ins alte München (München 2012)