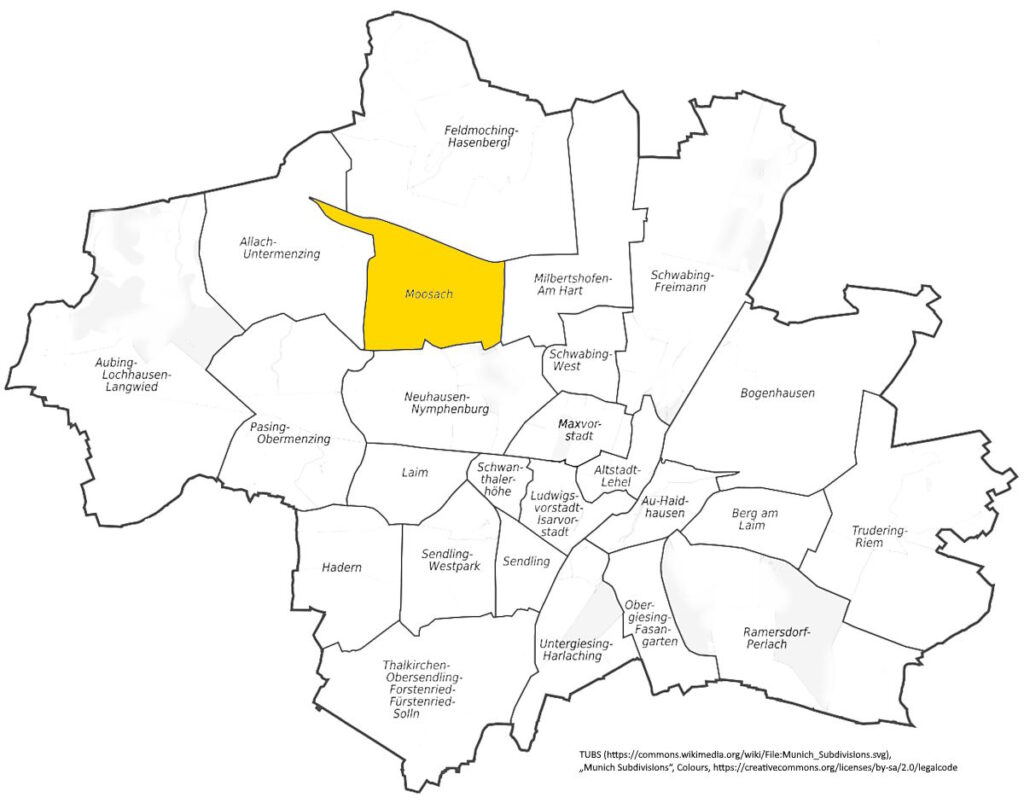

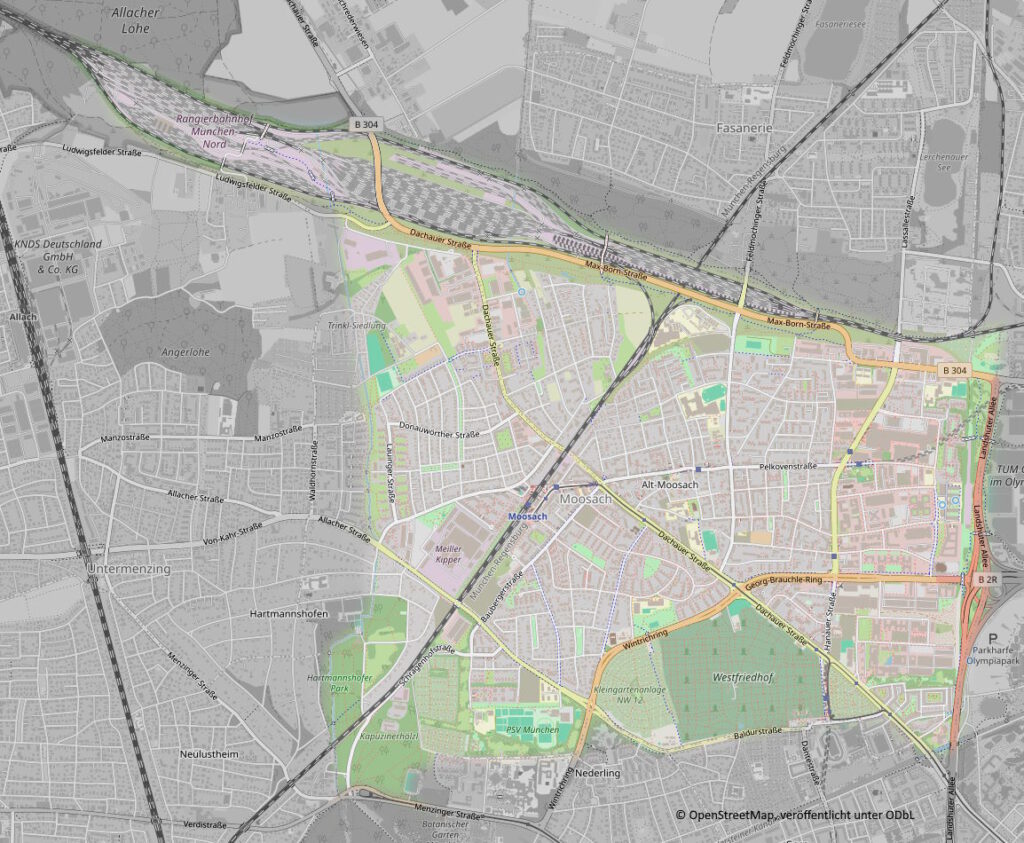

München: Moosach

Die nach der Moosach, einem fast 60 Kilometer langen Nebenfluss der Isar, benannte Gemeinde Moosach lässt sich seit 807 nachweisen. 1913 wurde Moosach von München eingemeindet und Teil des 28. Stadtbezirks Neuhausen-Moosach. Seit der Neugliederung 1992/96 gehören die Gebiete von Neuhausen und Nymphenburg zum Münchner Stadtbezirk 9 (Neuhausen-Nymphenburg), und der Stadtbezirk 10 (Moosach) entspricht deshalb im Wesentlichen dem Gebiet der ursprünglichen Gemeinde Moosach.

Bahnhof Moosach

S-Bahnhof Moosach

Seit 1972 gibt es in München nicht nur U-, sondern auch S-Bahnen. Die 150. S-Bahn-Station wurde 2013 in Freiham in Betrieb genommen. Zum 50-jährigen Jubiläum der Münchner S-Bahn gestaltete Martin Blumöhr im April 2022 das Bild »Freiluftgalerie« für den S-Bahnhof Moosach.

U-Bahnhof Moosach

Am 11. Dezember 2010 wurde in Moosach die 100. Haltestelle der Münchner U-Bahn eröffnet. Geplant hatten sie die Architekten Paul Kramer, Norbert Glock und Manfred Rossiwal-Jespersen vom städtischen Baureferat. Die bis zu 7,80 Meter hohen Pflanzen- und Tierbilder stammen von dem Münchner Filmemacher, Fotografen und Maler Martin Fengel (*1964).

Album über U-Bahnhöfe in München

Streetart am Bahnhof Moosach

Das Kollektiv »Der Blaue Vogel« sprühte bzw. malte 2022 einen Fußgänger- und Radfahrer-Tunnel zwischen dem S-Bahnhof Moosach und der Bunzlauer Straße neu aus.

Borstei

Der Architekt und Bauunternehmer Bernhard Borst (1883 – 1963) baute ab 1924 eine Wohnsiedlung in Moosach. Der Komfort war außergewöhnlich: Zentralheizung, fließend heißes Wasser, Bäder mit Bidet, beheizte Garagen. In einer Großküche bestellte Gerichte wurden mit Elektrokarren ausgeliefert. Eine Großwäscherei stand ebenfalls zur Verfügung, und es gab von Anfang an Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Café. Für die Heizungs- und Warmwasserversorgung erhielt die Wohnanlage 1928 das erste zentrale Heizkraftwerk Deutschlands, das zudem mit einem Generator Strom erzeugte. Statt die Wohnungen mit Balkonen auszustatten, legte Bernhard Borst Gärten mit Spielplätzen zwischen den Häusern an, und die schmückte er im Lauf der Zeit mit Dutzenden von Statuen und Brunnen. Seit 1928 trägt die inzwischen denkmalgeschützte Wohnsiedlung zu Ehren des Gründers den Namen Borstei.

Album über die Borstei

Nördlich der Borstei, entlang der Lampadius- und der Hengelerstraße, zwischen dem Portal des bis 1967 betriebenen letzten Gaswerks der Stadtwerke München und der Landshuter Allee, verläuft eine Grünanlage.

Donauwörther Straße

Seit 1925 trägt die Donauwörther Straße in Moosach den Namen der Stadt Donauwörth im nördlichen Schwaben.

Kunstrefugium in Moosach

2019 zog der Verein »Kunstrefugium« ‒ eine eine überregionale Vereinigung bildender Künstler ‒ von Neuperlach nach Moosach, in die Donauwörther Straße 51, und richtete dort einen Kunsttreff ein.

Märchenwald

Mit dem »Kunstrefugium« kam 2019 auch das Urban-Art-Kollektiv »Der Blaue Vogel« nach Moosach ‒ und machte dort in den folgenden Jahren nicht nur einen Fußgängertunnel am Bahnhof bunt, sondern auch ein halbes Dutzend Mauern rund um den Kunsttreff in der Donauwörther Straße (zwischen Lauinger- und Simrockstraße), u. a. mit einem dreiteiligen Märchenwald.

Emmy-Noether-Straße

Weil Mädchen damals noch nicht an Gymnasien zugelassen waren, bereitete sich Emmy Noether (1882 – 1935), die Tochter eines Mathematik-Professors in Erlangen, mit einer Privatlehrerin aufs Abitur vor und legte die Prüfung 1903 als Externe in Nürnberg ab. Obwohl Bayern im selben Jahr die Universitäten für Studentinnen öffnete, begann Emmy Noether ihr Mathematikstudium zunächst in Göttingen und setzte es dann in Erlangen fort, wo sie 1907 mit »summa cum laude« promovierte – als zweite Frau an einer deutschen Universität in Mathematik.

1915 ging sie erneut nach Göttingen und folgte dabei einer Einladung der Universität, die sich dafür einsetzte, der Mathematikerin die Habilitation zu ermöglichen. Aber das Ministerium lehnte die beantragte Ausnahme vom Habilitations-Verbot von 1908 für Frauen an preußischen Universitäten ab. Aufgrund gesetzlicher Änderungen konnte sich Emmy Noether 1919 dann doch als erste Frau in Deutschland in Mathematik habilitieren. Einen bezahlten Lehrauftrag erhielt sie allerdings erst 1923.

Emmy Noether gilt als Begründerin der Modernen Algebra. 2009 wurde ihre vom Bildhauer Matthias Gangkofner (*1959) modellierte Büste in die → Ruhmeshalle aufgenommen. Bis heute (2025) werden erst vier Frauen auf diese Weise neben 91 Männern geehrt.

»Traffic Light Flower«

Für das Gelände der Anfang 2002 in Moosach eröffneten Zentrale der Stadtwerke München (Emmy-Noether-Straße 2) schufen der Bildhauer Johannes Brunner (*1963) und der Komponist Raimund Ritz (*1964) eine »Blume« aus Verkehrsampeln: »Traffic Light Flower« (2001).

Feldmochinger Straße

Die Feldmochinger Straße führt von Moosach nach Feldmoching und trägt diesen Namen seit 1913.

Botanikum

Der Künstler Heinrich Bunzel und seine Frau Bettina eröffneten 1985 in den Gewächshäusern der ehemaligen Großgärtnerei seines Großvaters in Moosach eine »Künstlerkolonie« mit Ateliers, Ausstellungsräumen und einem Theater: das Botanikum. Im Herbst 2024 musste die Einrichtung schließen, weil das Areal als Grünfläche für ein neues Wohnquartier vorgesehen ist.

Georg-Brauchle-Ring

Der Georg-Brauchle-Ring in Moosach, ein Teilstück des Mittleren Rings, wurde 1971 nach Georg Brauchle (1915 – 1968) benannt. Der amtierte von 1960 bis zu seinem Unfalltod im Alter von 52 Jahren als Zweiter Bürgermeister von München und setzte sich neben seinem Chef Hans-Jochen Vogel besonders dafür ein, dass München Austragungsort für Olympische Spiele wurde und rechtzeitig mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs begann.

U-Bahnhof Georg-Brauchle-Ring

Die spiegelnde Decke aus poliertem Edelstahl befindet sich mehr als sieben Meter über dem Boden. Damit ist die 2003 eröffnete Station eine der höchsten im Münchner U-Bahn-Netz. Die Wände hat der Künstler Franz Ackermann (*1963) mit 400 je 135 kg schweren Metalltafeln verkleidet und in das Farbenspiel Fotografien und Zeichnungen zur Installation »Die große Reise« integriert.

Album über U-Bahnhöfe in München

Gneisenauerstraße

Seit 1913 erinnert die Gneisenaustraße in Moosach an den preußischen Generalfeldmarschall August Neidhardt von Gneisenau (1760 – 1831, geadelt 1783). Mit Gerhard von Scharnhorst (1755 – 1813, geadelt 1802) gemeinsam reformierte er die preußische Armee im Geist der Aufklärung, führte die allgemeine Wehrpflicht ein und schaffte Adelsprivilegien ab. 1815 trug August Neidhardt von Gneisenau in der Schlacht bei Waterloo entscheidend zum Sieg über Napoleon bei.

Vor dem Technologiezentrum der Kaminkehrer-Innung Oberbayern in der Gneisenaustraße 10 fällt die Figur eines Kaminkehrers auf. Aufgestellt wurde sie 1997.

Hanauer Straße

Die Hanauer Straße in Moosach wurde 1913 nach einer hessischen Stadt benannt.

Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum

Am 22. Juli 2016, dem fünften Jahrestag der Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Anders Behring Breivik, schoss der in München geborene 18-jährige Deutsch-Iraner David Sonboly mit einer Pistole im Schnellrestaurant gegenüber dem → Olympia-Einkaufszentrum mindestens 18-mal auf eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern. Fünf Menschen starben, und ein Kind wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter lief dann ins Freie und schoss auf Passanten, bevor er die Hanauer Straße überquerte und das Einkaufszentrum betrat. Als die Polizei eintraf, befand sich David Sonboly auf dem obersten Deck des OEZ-Parkhauses. Er entkam und versteckte sich eineinhalb Stunden lang, bis er von einer Streife gestellt wurde und sich daraufhin mit einem Kopfschuss tötete. Allerdings herrschte noch stundenlang Alarm – bis die Polizei sicher war, dass es sich bei dem Toten um den alleinigen Täter handelte und nicht, wie befürchtet, weitere Terroristen unterwegs waren. Zahlreiche Notrufe, Hinweise auf angebliche weitere Täter und andere Meldungen vor allem in den Social Media sorgten für eine verwirrende Informationsflut. Sogar Landesgrenzen wurden gesichert, und ein SEK aus Österreich kam der Polizei in München mit fünf Hubschraubern zu Hilfe. Insgesamt waren 2300 Einsatzkräfte aktiv.

Sieben der neun Todesopfer waren Muslime. Mindestens 36 Menschen wurden verletzt.

Am ersten Jahrestag des Attentats wurde bei dem Schnellrestaurant an der Hanauer Straße gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum ein von der Münchner Künstlerin Elke Härtel (*1978) gestaltetes Mahnmal enthüllt: »Für Euch«. Ein großer, schräg aufragender Ring aus Edelstahl mit den Namen und Porträts der Todesopfer umschließt einen Ginkgobaum. Die Inschrift ließ auf einen unpolitischen Amoklauf schließen. Davon gingen die Ermittler zunächst aus. Aber im Lauf der Zeit änderte sich die Einschätzung, und inzwischen wird ein rassistischer und rechtsextremer Anschlag angenommen. 2020 änderte man deshalb die Inschrift des Mahnmals. Sie lautet nun: »In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22. 7. 2016«.

Kapuzinerhölzl

Beim Kapuzinerhölzl an der südwestlichen Ecke des Stadtbezirks Moosach handelt es sich um einen Eichen-Hainbuchenwald mit bis zu 200 Jahre alten Bäumen. Es ist der Rest eines Lohwaldes, der dem Kapuzinerkloster St. Anton in München gehörte und die Stadt jahrhundertelang im Norden und Westen umgab. Seit 1964 ist das Areal Teil des Landschaftsschutzgebiets Kapuzinerhölzl und Hartmannshofen.

Zwischen Kapuzinerhölzl und Westfriedhof

Schöne Spazierwege führen vom Kapuzinerhölzl in Moosach zum Westfriedhof.

Karlingerstraße

Die Karlingerstraße in Moosach trägt seit 1947 den Namen des Kunsthistorikers Hans Karlinger (1882 – 1944). Wegen seiner politischen Einstellung verbot das NS-Regime einige seiner Schriften, und nach einem Verhör durch die Gestapo erlitt Hans Karlinger 1938 einen Nervenzusammenbruch.

»Generationenbaum«

Bei der Werkstatt »Karli17« handelt es sich um ein soziokulturelles Zwischennutzungsprojekt in einem leerstehenden Wohnhaus in der Karlingerstraße 17. Im Rahmen der 26. Moosacher Stadtteilkulturtage vom 8. bis 16. Juni 2024 wurde ein »Generationenbaum« mit mehr als hundert aus Wolle gehäkelten und gestrickten Stücken bunt »eingekleidet«.

»Jungle Music«

Am letzten Juni- und ersten Juli-Wochenende 2024 schufen »iareugly12« (Paul Hintermeier), »shamey« (Ralf Spitzer) und »the paperboi« (Patrick Simon) an der Straßenfassade des Wohnhauses Karlingerstraße 21 ein Mural mit dem Titel »Jungle Music«. Initiiert und gefördert wurde das Projekt vom Nachbarschaftstreff Karlingerstraße, Bezirksausschuss Moosach und Kulturreferat der Stadt München.

Kusocińskidamm

Der Kusocińskidamm erinnert seit 1971 an den polnischen Olympiasieger Janusz Kusociński (1907 – 1940). Auf einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer überquert der Weg die Landshuter Allee zwischen Milbertshofen und Moosach.

Lampadiusstraße

Seit 1906 erinnert die Lampadiusstraße in Moosach an den Chemiker und Hüttentechniker Wilhelm August Lampadius (1772 – 1842), der 1811 an seinem Wohnhaus in Freiberg die erste Gaslaterne in Europa angebracht hatte.

Bärmann-Gedenkbrunnen

Am Rand der Borstei, auf einer kleinen Wiese bei der Einmündung der Lampadiusstraße in die Dachauer Straße, befindet sich seit etwa 1930 ein vom Grafiker, Bildhauer und Keramiker Otto Hohlt* (1889 – 1960) gestalteter Gedenkbrunnen für den Zeichner und Schriftsteller Christian Bärmann* (1881 – 1927).

*) Mehr zu Otto Hohlt im Album über Kunst im öffentlichen Raum und zu Christian Bärmann im Album über Denkmäler

Meiller-Gärten

Das vom Schmied Lorenz Meiller 1850 in der Au gegründete Unternehmen zog 1918 in die Hindenburgstraße (heute: Landshuter Allee) und 1995 von dort nach Moosach. 1956 übernahm Meiller die Aktienmehrheit der Waggonbaufabrik Josef Rathgeber, die dann 1987 im Unternehmen aufging.

Neben der 1908 gebauten Rathgeber-Villa auf dem Meiller-Gelände steht ein Brunnen mit der Figur eines zwei Fische tragenden Buben und der Inschrift »Herrn Franz Xaver Meiller zum 70. Geburtstag von der Belegschaft, 20. Februar 1955«. Den hat man allerdings eingezäunt und eingewickelt, denn das ganze Gelände ist eine Großbaustelle: Anstelle der abgerissenen Werkshallen realisieren die Eigentümerfamilien Meiller und Meyer eines der größten privaten Mietwohnungsbauprojekte in München, die »Meiller Gärten« zwischen Untermenzinger Straße, Memminger Platz und Margarete-Steiff-Straße.

Gegenüber der Rathgeber-Villa, die zu einem Gemeinde- und Kulturzentrum umgebaut wird, steht das Torhaus mit der ehemaligen Waage.

Moosacher St. Martins-Platz

Alte Filialkirche St. Martin

Eine Ende des 8. Jahrhunderts aus Holz errichtete Kirche wurde 815 in einer Urkunde des Grafen Cundhart und seiner Gemahlin Adalfrit erstmals erwähnt und im 12./13. Jahrhundert durch ein Steinbauwerk ersetzt. Um 1500 erweiterte man die Kirche in Moosach zwar im spätgotischen Stil, aber die romanischen Grundmauern blieben erhalten. Die Kirche gilt als älteste noch existierende Kirche im heutigen Stadtgebiet.

Die Innenausstattung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Hauptaltar mit dem heiligen Martin und der Dreifaltigkeit wurde um 1765 von Josef Anton Fröhlich im Rokoko-Stil gestaltet. Das Deckenfresko im Langhaus malte Johann Martin Heigl 1758. Auffallend ist auch die um 1700 angefertigte Kopie der Schwarzen Madonna aus dem Kloster Einsiedeln in der Schweiz auf der Altarmensa.

Ende 1909 wurden die Bestattungen auf dem zur Kirche gehörenden Friedhof am Moosacher St. Martins-Platz eingestellt.

Pelkovenschlössl

Das Pelkovenschlössl (Moosacher Schloss) wurde Ende des 17. Jahrhunderts von den Brüdern Veit Adam und Maximilian von Pelkoven als Hofmarkschloss errichtet. 1722 verkaufte Johann Ernst Kajetan Anton von Pelkoven das Anwesen dem kurfürstlichen Hofkammerrat Johann Baptist von Ruffini (→ Ruffini-Haus). Klemens Hilger, der das Anwesen 1852 erwarb, erweiterte das Gebäude und richtete dort ein Wirtshaus ein, das bis 1880 betrieben wurde. 1910 kaufte die Gemeinde Moosach das Pelkovenschlössl. Seit 2004 wird es als Kultur- und Bürgerhaus genutzt.

Vor dem Pelkovenschlössl am Moosacher St. Martins-Platz befindet sich ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen und Vermissten des Deutsch-Französischen Krieges und der beiden Weltkriege.

U-Bahnhof Moosacher St. Martins-Platz

Die Hintergleiswände des 2010 fertiggestellten Bahnsteigs verkleidete der Künstler Masayuki Akiyoshi mit 76.200 Fotos im Format von 15×11 Zentimetern, die er während eines Jahres in der Umgebung von Moosach aufgenommen hatte.

Album über U-Bahnhöfe in München

Nanga-Parbat-Straße

Die Nanga-Parbat-Straße in Moosach trägt seit 1953 den Namen eines 8125 Meter hohen Berges im Himalaya.

»Die Sitzende«

Der Bildhauer Joachim Berthold* (1917 – 1990) formte 1958 eine Bronzefigur mit dem Titel »Die Sitzende«, die an der Nanga-Parbat-Straße 15 in Moosach zu finden ist.

*) Mehr zu Joachim Berthold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Olympia Einkaufszentrum

Rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen 1972 in München nahm eines der ersten großen Einkaufszentren in Deutschland den Betrieb auf: das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in Moosach. 1993/94 wurde es erweitert (Pläne: Hans Baumgarten und Curt O. Schaller).

U-Bahnhof

Den U-Bahnhof Olympia-Einkaufszentrum gibt es bereits seit 1980. Damals endete hier die Strecke der U8. 1983 wurde daraus die U1 zwischen Mangfallplatz und Olympia-Einkaufszentrum. Eine Ebene tiefer wurde 2007 eine U-Bahnstation der U3 eröffnet. Die Hintergleiswände der U3-Ebene reflektieren mit hunderten von Edelstahl-Pyramiden das Licht, und das Orange steht für die U3.

Album über U-Bahnhöfe in München

Riesstraße

Die frühere Siemensstraße wurde 1953 nach Hans Ries (1855 – 1930) benannt, einem ehemaligen Direktor der bis 1975 betriebenen Münchner Gaswerke in Moosach.

In der Riesstraße 4 befindet sich ein »Kongresssaal Jehovas Zeugen«.

S-Bahnhof Olympiastadion

Der für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München gebaute S-Bahnhof im Westen des Olympiageländes – nicht in Milbertshofen, sondern in Moosach ‒ stand nach dem Sportereignis still. Ab 1984 nutzte man ihn sporadisch für Besucherinnen und Besucher von Fußballspielen im Olympiastadion, aber am 8. Juli 1988 wurde der Bahnhof endgültig geschlossen.

Einige Zeit diskutierte man über die Anlage im Zusammenhang mit dem Projekt »Transrapid München«. Das ist jedoch seit 2008 auch vom Tisch. 2011 erwarb die Landeshauptstadt München das mehr als einen Kilometer lange und bis zu 30 Meter breite Gelände mit dem verfallenen Bahnhof von der Bahn. Es ist jedoch noch immer ein Lost Place, und es gibt kein Projekt zur Nutzung des Areals.

Westfriedhof

Der Friedhof

Hans Grässel (1860 – 1939), der sich vor allem als Schul- und Friedhofsarchitekt einen Namen machte, gestaltete 1897 bis 1902 die Bebauung des 1898 eröffneten Friedhofs im Süden von Moosach im frühchristlichen Stil. Als »Westfriedhof« fiel die Anlage an München, noch bevor die Gemeinde Moosach 1913 ein Stadtteil wurde. Auffallend ist die Vielzahl besonders aufwändiger Grabdenkmäler.

Während des Zweiten Weltkriegs schuf die Bildhauerin Hermine (»Minnie«) Goossens (1878 – 1968) die Marienfigur, die nun auf einer Säule im Westfriedhof zu sehen ist.

Westfriedhof (Fotos: 2023/24)

U-Bahnhof Westfriedhof

In der 1998 eröffneten U-Bahnstation hängen elf Leuchten mit einem Durchmesser von 3,80 Meter. Die blau angestrahlten Betonwände sind roh geblieben, mussten allerdings 2003 mit einem Stahlnetz gesichert werden. Das Lichtdesign stammt wie das des U-Bahnhofs Münchner Freiheit von Ingo Maurer (1932 ‒ 2019).

Album über U-Bahnhöfe in München