München: Oberföhring

Föhring, Oberföhring, Unterföhring

Föhring lässt sich urkundlich bis Mitte des 8. Jahrhunderts zurückverfolgen: »ad feringas«. Wahrscheinlich leitet sich der Name nicht von von far bzw. ferio ab, dem althochdeutschen Begriffen für Fähre bzw. Fährmann, sondern von der Sippe der Feringa (Karin Bernst: »Oberföhrng. Vom Zieglerdorf zum Münchner Stadtteil«, München 2013).

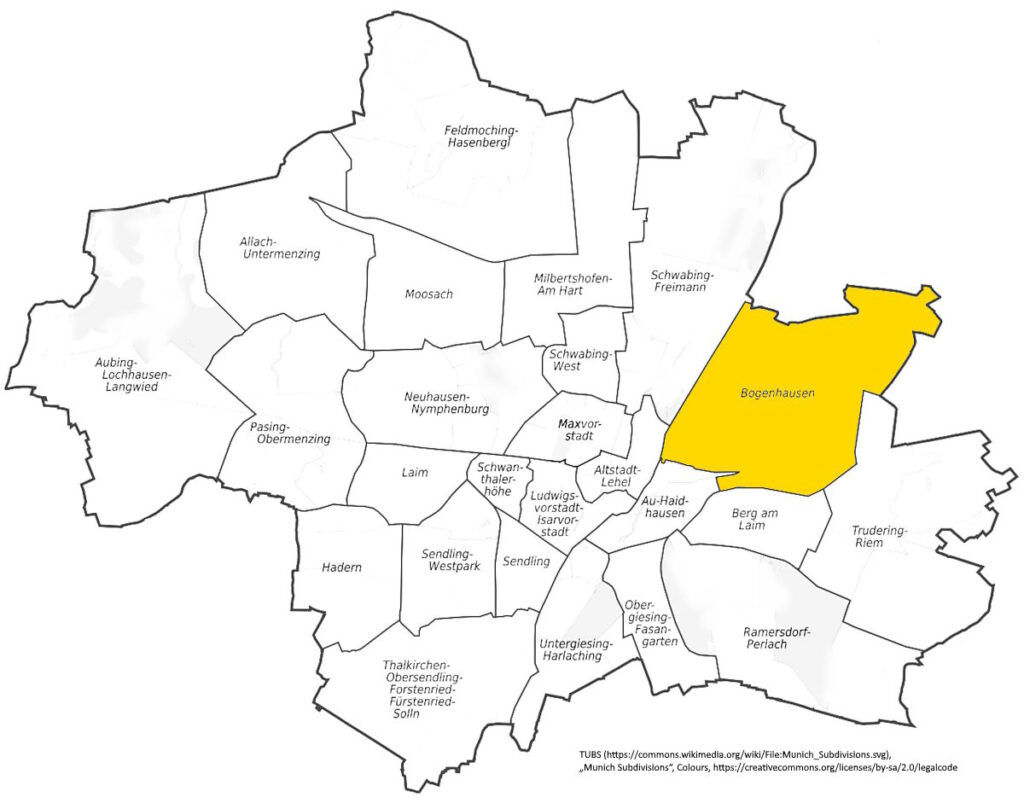

In Föhring befand sich der Isarübergang der Salzstraße, den Herzog Heinrich der Löwe zerstört und 1158 weiter flussaufwärts neu angelegt haben soll. Nach der Säkularisierung kamen Ober- und Unterföhring durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 vom aufgelösten Hochstift Freising zu Bayern. Die Gemeinden Oberföhring (mit St. Emmeram) und Unterföhring entstanden 1818. Unterföhring blieb eigenständig; Oberföhring wurde 1913 von München eingemeindet und gehört zum Stadtbezirk Bogenhausen.

Oberföhring ist der am frühesten urkundlich erwähnte Stadtteil Münchens. Als Oberföhring 1913 eingemeindet wurde, standen dort noch Ziegeleien im Mittelpunkt der Wirtschaft.

Stauwehr Oberföhring

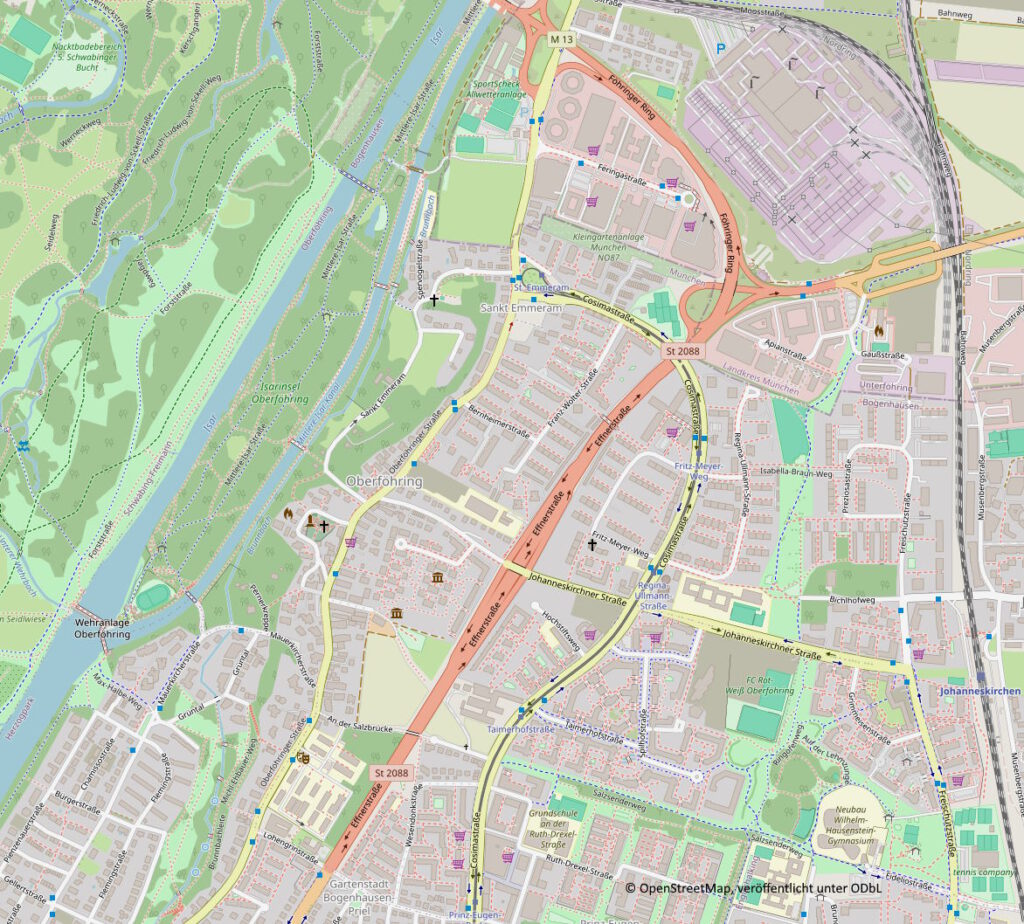

Das knapp 80 Meter breite Isarstauwehr Oberföhring dient dazu, die Isar rund 6 Meter hoch aufzustauen und einen Teil des Wassers in den Mittlere-Isar-Kanal abzuleiten, der bei Landshut wieder in die Isar mündet. Das Einlaufbauwerk kann durch acht 5,50 m breite Schützentafeln geschlossen werden. Die 1921 bis 1924 gebaute Anlage ersetzte eine alte Drahtseilfähre und dient als Fußgängerbrücke zwischen Schwabing und Bogenhausen.

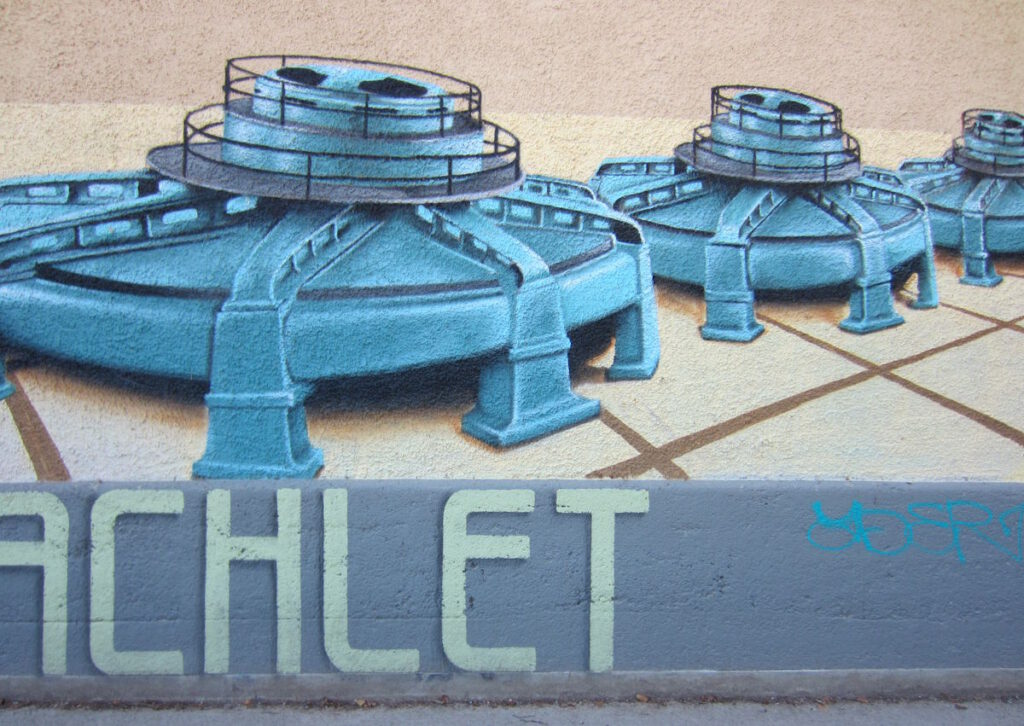

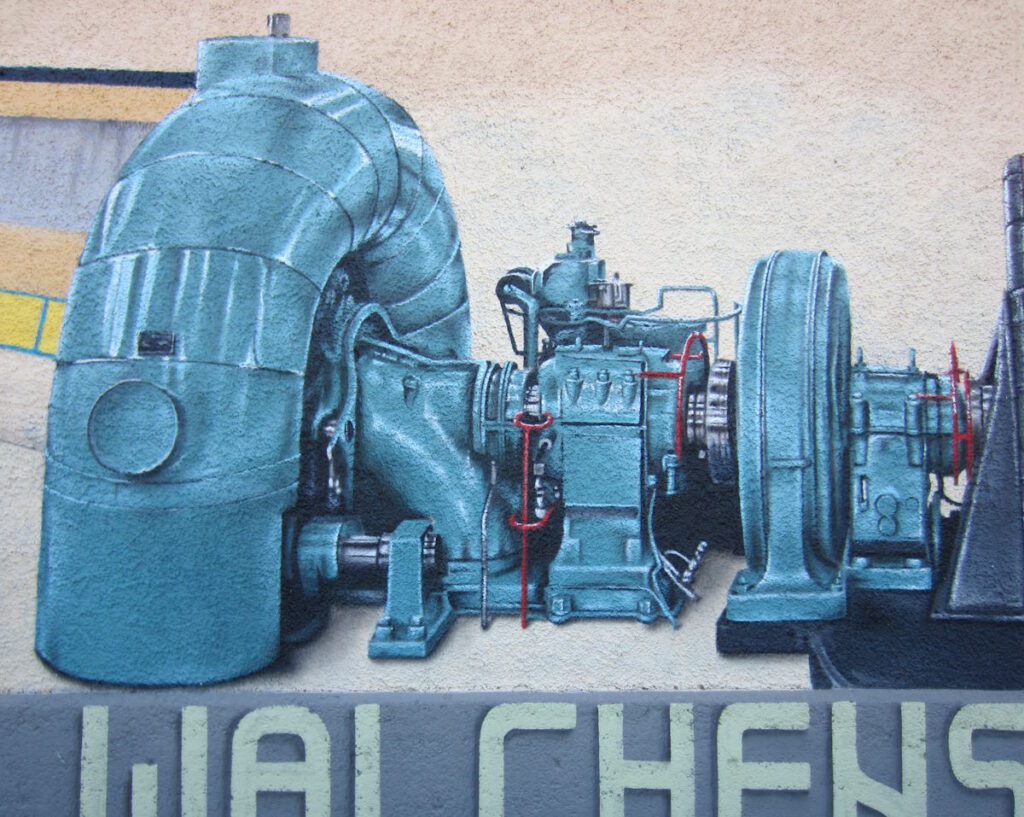

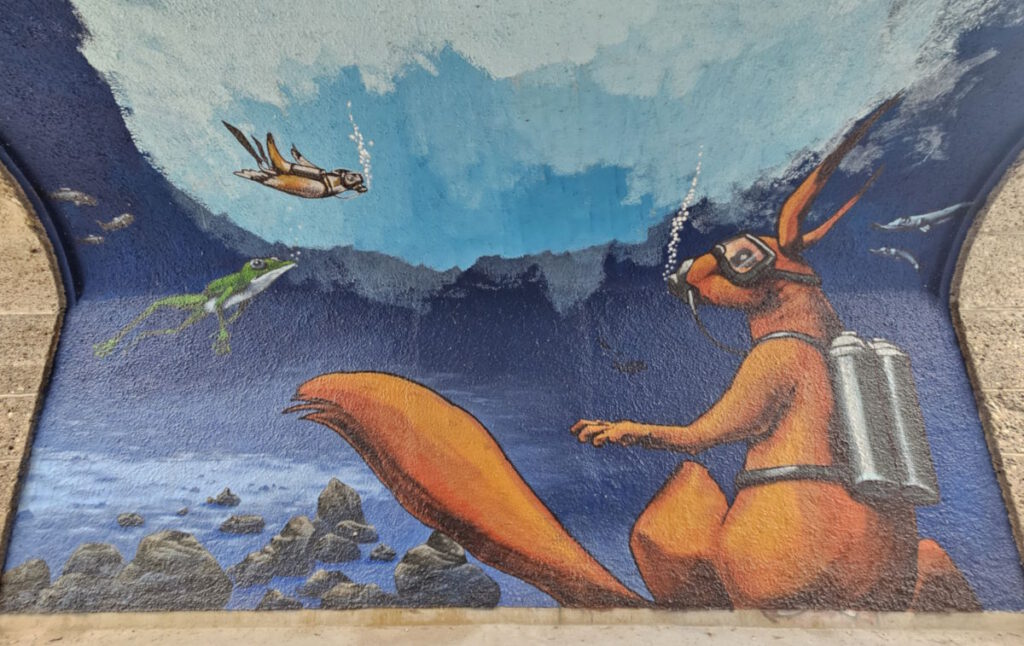

Um »wilde« Sprayer davon abzuhalten, die 80 Meter breite Nordwand des Stauwehrs Oberföhring mit Graffiti zu verunstalten, beauftragte der Energiekonzerns Uniper 2022 die Künstler Loomit (Mathias Köhler), Lando (Melander Holzapfel) und Bert (Nils Jänisch) mit der Gestaltung eines einheitlichen Murals. Entstanden ist eine Kombination aus Natur (Schwan, Fisch, Landschaft) und Technik (Turbinen).

Oft hatten wir die Isar am Stauwehr Oberföhring überquert, ohne auf den Pandabären vor dem ehemaligen Wärterhäuschen am Max-Halbe-Weg 10 zu achten – eine vermeintliche Plastikfigur. Erst als wir im Juni 2025 erfuhren, dass es sich um 3,8 Tonnen Marmor handelt, schauten wir uns die Plastik (!) genauer an. Der Pandabär sitzt dort seit 2014 und soll dem Hauseigentümer gehören, einem Immobilienmakler.

Pandabär aus Marmor am Stauwehr Oberföhring (Fotos: Juni 2025)

Winter am Stauwehr Oberföhring (Fotos: Januar 2024)

Mauerkircherstraße

Die Mauerkircherstraße erinnert seit 1906 an Friedrich Mauerkircher, der zwar 1480 zum Bischof von Passau gewählt wurde, aber sein Amt erst zwei Jahre später antreten konnte, weil es bis 1482 mit Georg von Hessler einen Gegenbischof gab. 1485 starb Friedrich Mauerkircher.

Gräf-Brunnen

Seit 1986 plätschert ein vom Bildhauer Georg Brenninger* (1909 – 1988) gestalteter Taubenbrunnen an der Ecke Rümelin-/Mauerkircherstraße in Oberföhring. Nach dem Stifter Friedrich Gräf heißt der Brunnen auch Gräf-Brunnen.

*) Mehr zu Georg Brenninger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rad schlagender Pfau

Vor dem Mehrfamilienhaus Mauerkircherstraße 160 fällt ein Rad schlagender Pfau auf, der vom Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestaltet und 1973 von der Kunstgießerei Hans Mayr München in Bronze gegossen wurde. Ursprünglich war das wohl ein Brunnen mit kleinen Wasserfontänen um die Bodenplatte herum.

*) Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bürgerpark Oberföhring

Die Wehrmacht kaufte 1939/40 das Gelände einer von 1898 bis 1920 betriebenen Ziegelei in Oberföhring und errichtete dort 27 Baracken für ein Luftwaffenlazarett. Ein Luftschutzbunker mit einem Operationssaal kam 1942 dazu. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war das Lazarett das einzige vollständig betriebsfähige Krankenhaus in München. Ende 1945 übergab die amerikanische Besatzung die Einrichtung der Stadt München, und dieses Städtische Krankenhaus Oberföhring blieb noch bis zur Eröffnung des 1977 bis 1983 gebauten Klinikums Bogenhausen in Betrieb.

1984 besetzten örtliche Vereine zunächst zwei Baracken und retteten zwölf Baracken vor dem Abriss, mit dem 1985 begonnen wurde. Daraufhin stellte die Stadt München die Anlage Vereinen, Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung ‒ als Übergangslösung bis zum Bau eines Kulturbürgerhauses. Weil jedoch 40 Jahre später noch immer die finanziellen Mittel für eine dauerhafte Lösung fehlen, ist die Zukunft des Bürgerparks an der Oberföhringer Straße 156 ungewiss (Status: Januar 2025).

»Alte Ziegelei«

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Münchner Bevölkerung rapide zunahm und deshalb die Bautätigkeit prosperierte, gewann das Lehmvorkommen zwischen Ramersdorf und Ismaning an Bedeutung. Beginnend im Süden der 15 Kilometer langen, zwei bis drei Kilometer breiten und vier Meter dicken Lehmzunge entstanden Ziegeleien. Den Höhepunkt erreichte die Ziegelherstellung dort in der Gründerzeit vom Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) bis zum Ersten Weltkrieg (1914 – 1918).

Solange die geformten Ziegel vor dem Brennen im Freien oder in Stadeln getrocknet wurden, konnte das nur zwischen Mai und September geschehen. Und weil Deutsche es während der Industrialisierung vorzogen, besser bezahlte Arbeit in Fabriken zu leisten, beschäftigten die Ziegeleien im Osten von München bis zum Ersten Weltkrieg italienische Saisonarbeiter, vor allem aus dem Friaul. Angeworben wurden sie nicht vom Ziegeleibesitzer, sondern von einem als »Akkordant« bezeichneten Subunternehmer. In Oberföhring lebten dann 700 Italiener neben 900 Einwohnern.

Die »fornaciai« (Ziegeleiarbeiter) schufteten mit zwei halbstündigen Pausen von Sonnenaufgang bis 20 Uhr. Der mit Loren herbei gekarrte feuchte Lehm wurde von Hand in Formen gedrückt und dann herausgeschlagen. Die mit Grünlingen (Ziegelrohlingen) beladenen Handwagen schob man zum Trocknen ins Freie. Je nach Witterung konnten die Ziegel Wochen oder Monate später gebrannt werden.

Während des Ersten Weltkriegs blieben die Italiener aus. In der Weimarer Republik übernahmen zunächst deutsche Männer und Frauen die harte Arbeit, aber dann begannen die Ziegeleien, einen Teil der Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen. Und wo die Abwärme der Brennöfen zum Trocknen der Ziegel benutzt wurde, konnte das ganze Jahr über produziert werden.

Das Lehmvorkommen zwischen Ramersdorf und Ismaning versiegte in den Sechzigerjahren. Nach und nach stellten die Ziegeleien den Betrieb ein. Als in den Siebzigerjahren die ersten vollautomatischen Ziegelwerke entstanden, gab es auf der Lehmzunge in München keine Ziegeleien mehr.

Eine der Ziegeleien in Oberföhring wurde 1899 von Friedrich Pfeifer gegründet. 1905 verkaufte er die Liegenschaft, und 1914 erwarb Josef Haid die Immobilie. Der neue Ziegeleibesitzer baute 1928 ein Maschinenhaus, und bis Mitte der Sechzigerjahre blieb die Anlage in Betrieb.

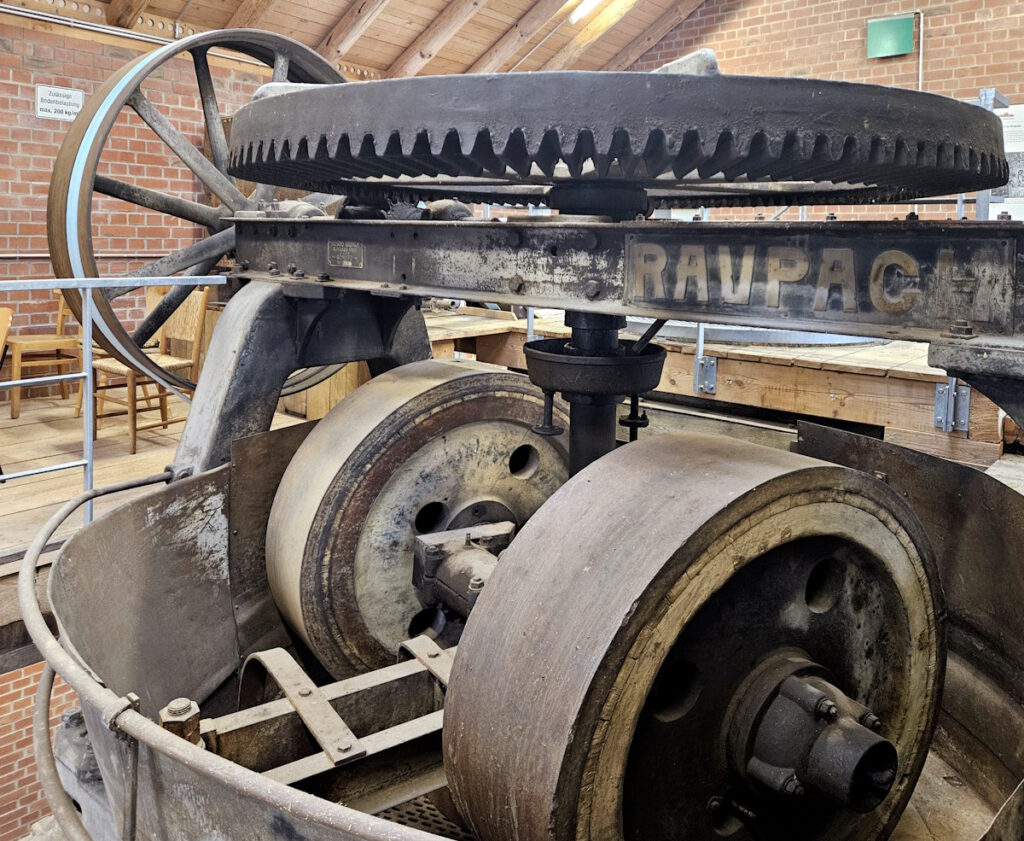

Der Verein NordOstKultur München e. V. pflegt einen Trockenstadel und das Maschinenhaus der Ziegelei Josef Haid, die als Industriedenkmäler inmitten der 2014 fertiggestellten Wohnanlage »Alte Ziegelei« erhalten blieben. (Der Stadel wurde allerdings versetzt und verkürzt wieder aufgebaut, und die Außenwände des Maschinenhauses sind neu.) Die anderen Trockenstadel riss man ab, und vom Ort des Ringofen-Kamins zeugt nur noch eine kreisförmige Parkbank.

Vor dem Maschinenhaus sieht man den elektrischen Antrieb und die zentrale Transmissionswelle, die quer durchs Gebäude bis zur anderen Seite reicht. Als die Anlage noch in Betrieb war, zog man mit Lehm gefüllte Loren mit einer Seilwinde fünf Meter hoch ins Obergeschoss des Maschinenhauses. Dort kippten Arbeiter den Inhalt in den Beschicker, dessen Schlagkreuzmühle den Klumpen zerkleinerte, bevor er in den Kollergang (Mahlwerk) befördert wurde, wo zwei tonnenschwere Läufer (Walzen) im Kreis liefen. Die äußere Walze zermahlte die Lehmmasse, die innere quetschte das Produkt durch Rostplatten im Boden auf den Maukteller.

Nach dem Durchlaufen eines Feinwalzwerkes wurde der Lehm in eine Ziegelpresse mit einer mechanischen Förderschnecke (ähnlich einem Fleischwolf) gedrückt, und aus der Öffnung quoll dann ein Lehmstrang, der mit einem Abschneider in einzelne Grünlinge zerteilt wurde.

Isarinsel Oberföhring

Zwischen der Isar und dem am → Stauwehr Oberföhring ausgeleiteten Mittleren Isarkanal befindet sich eine 1977 ‒ 1979 angelegte bewaldete Grünanlage mit Spazierwegen, die bis zum → Poschinger Weiher in Unterföhring führen.

Spazierweg entlang der Isar in der Grünanlage »Isarinsel Oberföhring« (Fotos: September 2024 / Mai 2025)

St. Lorenz in Oberföhring

Die Geschichte der katholischen Pfarrkirche St. Lorenz am Isarhochufer in Oberföhring lässt sich bis ins 9. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber der Vorgängerbau musste 1677 bis 1680 durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Baumeister war Wolfgang Zwerger.

Der Hochaltar entstand 1736/37. Dabei wurden die Statuen der Apostel Petrus und Paulus vom früheren Retabel aus dem Jahr 1648 übernommen.

In der Mitte der Seitenwände des Kirchenschiffs befinden sich zwei 1750/51 vom Bildhauer Thomas Ayrundschmaltz gestaltete Rokoko-Altäre.

Benedikt Häuser gestaltete 1764 die beiden Seitenaltäre vorne im Kirchenschiff und benutzte dabei auf der linken Seite das Altarblatt der alten Emmeramskapelle aus dem frühen 17. Jahrhundert. St. Emmeram wird von Johannes Nepomuk und Johannes von Krakau (Johannes Cantius) flankiert. Auf der Mensa des rechten Seitenaltars steht eine Madonna mit Kind, mit einer Rokokokartusche gerahmt. Neben dem heiligen Sebastian sind die Heiligen Leonhard und Wendelin dargestellt.

Die am Chorbogen hängende Rosenkranz-Madonna stammt aus dem Jahr 1680. Die Rokoko-Figur auf dem 1767 von Johann Nepomuk Einsele geschaffenen Taufbecken stellt Johannes den Täufer dar. Die hochbarocke Kirche erhielt 1893 einen schlichten Turm mit Satteldach. 2016 bis 2018 wurde das Innere gründlich renoviert.

St.-Emmeram

Nördlich des → Stauwehrs Oberföhring ‒ wo möglicherweise Herzog Heinrich der Löwe 1158 eine Brücke über die Isar zerstört hatte ‒ wurde 1978 die 96 Meter lange St.-Emmeram-Brücke errichtet. Sie fiel 2002 einem Brandanschlag zum Opfer. Ende 2004 konnte die neue Fußgängerbrücke fertiggestellt werden.

Östlich der Sankt-Emmeram-Brücke in Oberföhring steht eine 1979 von dem Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestaltete Bronzefigur des Heiligen.

*) Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Pharao-Haus

Der Architekt Karl Helmut Bayer (*1931) plante das 1974 im Stil des Brutalismus gebaute Pharao-Haus in München-Oberföhring. Der größte der drei Flügel des pyramidenförmigen Terrassen-Wohngebäudes ist 18 Etagen hoch. Insgesamt gibt es im Pharao-Haus 400 Wohnungen.

Die Adresse lautet Fritz-Meyer-Weg 55. Der Fritz-Meyer-Weg erinnert seit 1964 an den letzten letzten Bürgermeister von Oberföhring vor der Eingemeindung im Jahr 1913: Fritz Meyer (1844 – 1934).

»Vogelschwarm«

1971 schuf der Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) ein Kunstwerk, das seither vor der 1970 bis 1972 nach Plänen des Architekten Peter Hartl gebauten Grundschule an der Regina-Ullmann-Straße 6 in Oberföhring zu finden ist: Ein »Vogelschwarm« – so der Titel – aus Aluminium bekrönt eine dreieinhalb Meter hohe Säule als Lavagestein.

Die Regina-Ullmann-Straße erinnert seit 1964 an die Dichterin und Schriftstellerin Regina Ullmann (1884 – 1961). Die Mutter war 1902 mit ihr nach München gezogen, wo sie 1908 zunächst brieflich, 1912 auch persönlich mit Rainer Maria Rilke in Kontakt kam und von ihm gefördert wurde.

*) Mehr zu Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rolf Nida-Rümelin: »Vogelschwarm« (Fotos: Juli 2025)

Literatur:

Karin Bernst: Oberföhring. Vom Zieglerdorf zum Münchner Stadtteil 1913 – 2013 (München 2013)

Der 2002 gegründete Verein für Stadtteilkultur im Münchner Nordosten e. V. beschäftigt sich unkommerziell mit der kulturellen Entwicklung in Bogenhausen – also auch in Oberföhring – und betreibt zu diesem Zweck auch die Website »NordOstKultur München«.