München: Maxvorstadt

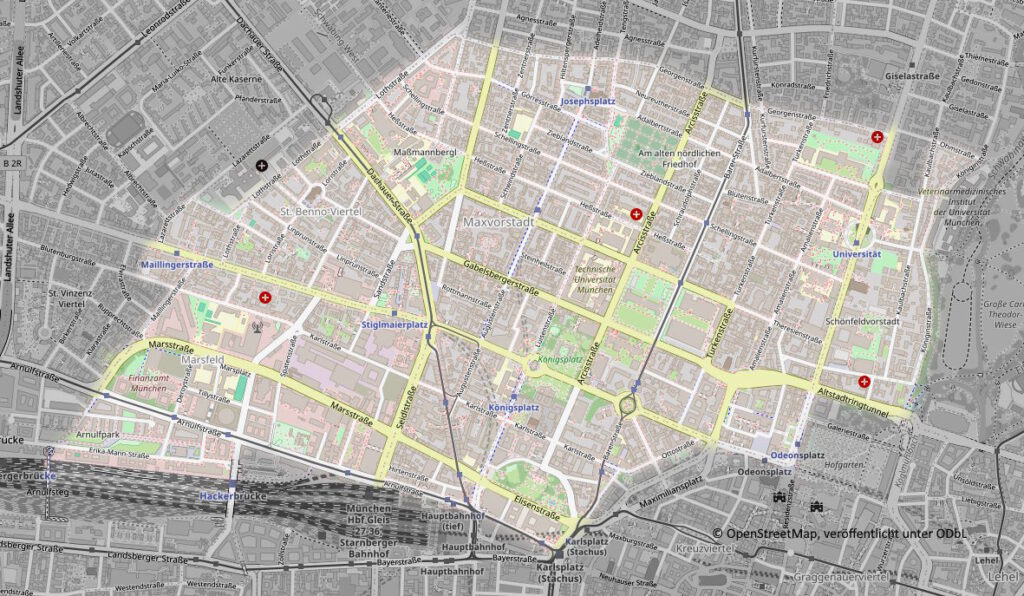

Die Maxvorstadt, der Stadtbezirk 3 von München, wurde nach König Maximilian I. Joseph (1756 – 1825) benannt, der diese erste planmäßige Stadterweiterung 1805 bis 1810 von Friedrich Ludwig von Sckell und Karl von Fischer planen ließ. Gebaut wurde allerdings erst nach seinem Tod unter König Ludwig I. (1786 – 1868). Die Maxvorstadt verfügt über eine außergewöhnliche Dichte von bedeutenden Museen (»Kunstareal«). Dazu kommen die → Ludwig-Maximilians-Universität, die → Bayerische Staatsbibliothek und weitere wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Adalbertstraße

Die 1825 trassierte »Letzte Straße« in der Maxvorstadt wurde 1829 nach Prinz Adalbert Wilhelm von Bayern (1828 ‒ 1875) benannt, dem jüngsten Sohn König Ludwigs I.

Akademiestraße

Die Straße, an deren Nordseite 1876 bis 1886 die Akademie der Bildenden Künste gebaut wurde, erhielt 1876 den Namen Akademiestraße.

Kanalmuseum

Der Bildhauer und Hochschullehrer Andreas Freiherr von Weizsäcker* (1956 ‒ 2008) schuf 2000/01 in der Akademiestraße ein Reliefband mit dem Titel »Oberwasser« bzw. »Kanalmuseum«. Konserviert sind hier die Abdrücke von Schuhsohlen, die Kanalarbeiter hinterlassen haben könnten.

*) Mehr über Andreas Freiherr von Weizsäcker im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Kunstakademie

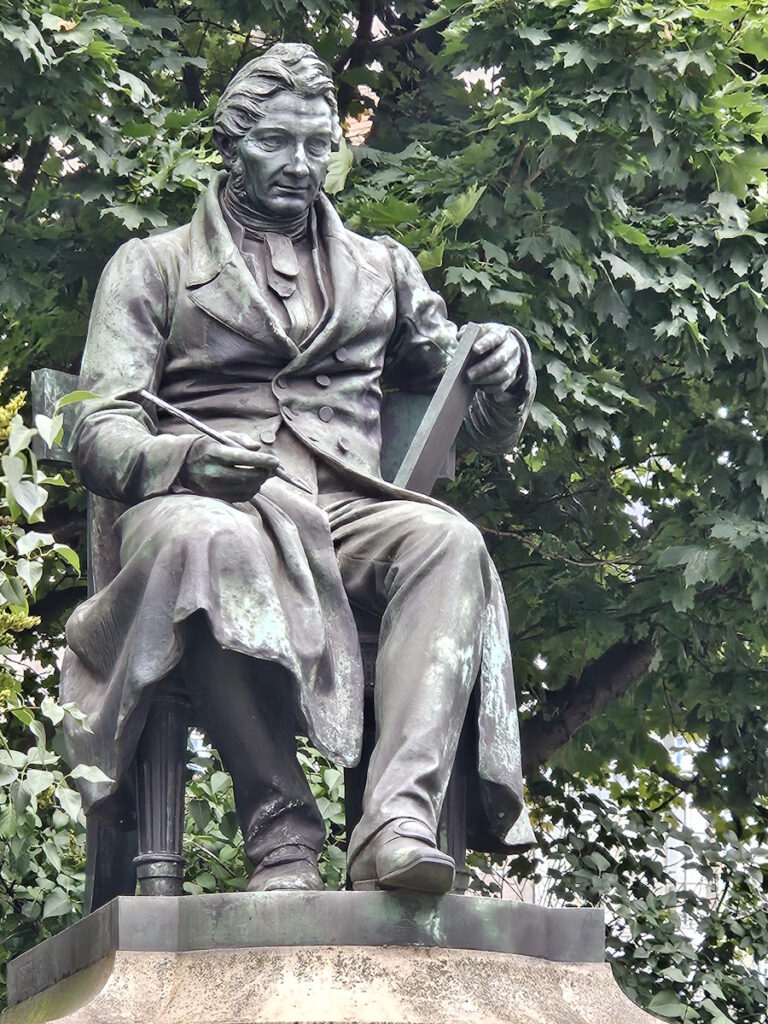

Friedrich von Gärtner* legte König Ludwig I. 1826 einen Entwurf für einen Neubau der 1808 gegründeten Königlich-Bayerischen Akademie der Bildenden Künste vor, aber Leo von Klenze* sorgte dafür, dass die Idee seines Konkurrenten nicht realisiert wurde. Erst 1875 erhielt Gottfried von Neureuther einen Bauauftrag, und 1876 bis 1886 errichtete er die drei Flügel der Akademie im Stil der Neorenaissance. Auf der Freitreppe vor dem Portikus stehen zwei 1886 von dem Bildhauer Max von Widnmann** gestaltete Reiterfiguren aus Bronze: die Dioskuren Castor und Pollux.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Treppenhaus in der Akademie der Bildenden Künste München (Fotos: Juli 2025)

Max Kolb (1829 – 1915), der Vater der Schriftstellerin Annette Kolb, gehörte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den erfolgreichsten Gartenarchitekten Europas. 1869 übernahm er die Oberleitung der städtischen Grünanlagen in München. In dieser Funktion plante er 1886 den Garten auf der Rückseite der Kunstakademie.

Album über die Akademie der Bildenden Künste

Alter Botanischer Garten

Der Landschaftsarchitekt Friedrich Ludwig von Sckell gestaltete 1804 bis 1812 die Anlage, die seit der Eröffnung des Botanischen Gartens in Nymphenburg (1914) Alter Botanischer Garten heißt. Das klassizistische Eingangsportal am Lenbachplatz wurde 1812 nach einem Entwurf des portugiesischen Baumeisters Emanuel Joseph d’Herigoyen errichtet.

Die lateinische Inschrift lautet im Deutschen:

Der buntgeschmückten Erde zerstreute Blumengeschlechte

Auf Geheiß des Königs Maximilian Joseph zusammengestellt 1812

Zur Ersten Allgemeinen Deutschen Industrieausstellung in München errichtete der Architekt August von Voit 1854 im Auftrag des Königs Maximilian II. einen 237 Meter langen, 25 Meter hohen Glaspalast im Norden des Parks. Den zerstörte ein in der Nacht vom 5./6. Juni 1931 ausgebrochenes Feuer samt 3000 Kunstwerken. 1936/37 gestalteten der Architekt Oswald Bieber und der Bildhauer Joseph Wackerle* den Alten Botanischen Garten nach einer Skizze von Paul Ludwig Troost mit einem Neptunbrunnen, einem Ausstellungspavillon (Kunstpavillon) und einem Kaffeehaus im historisierenden Stil um.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Alte Botanische Garten verwüstet. 1949 begann mit der Wiederherstellung des Neptunbrunnens die Restaurierung.

*) Mehr über Joseph Wackerle im Album über Kunst im öffentllichen Raum

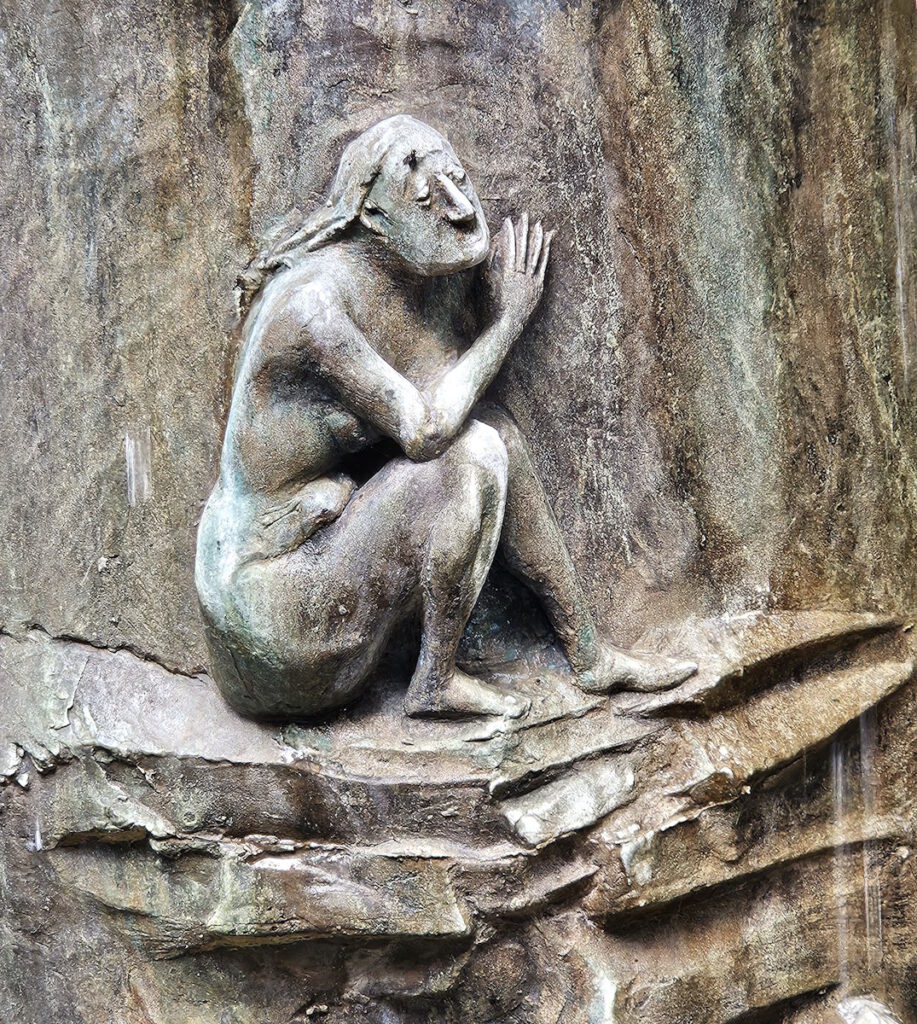

1937 ließen die Nationalsozialisten im Alten Botanischen Garten einen monumentalen Neptunbrunnen nach Plänen von Joseph Wackerle und Oswald Bieber errichten.

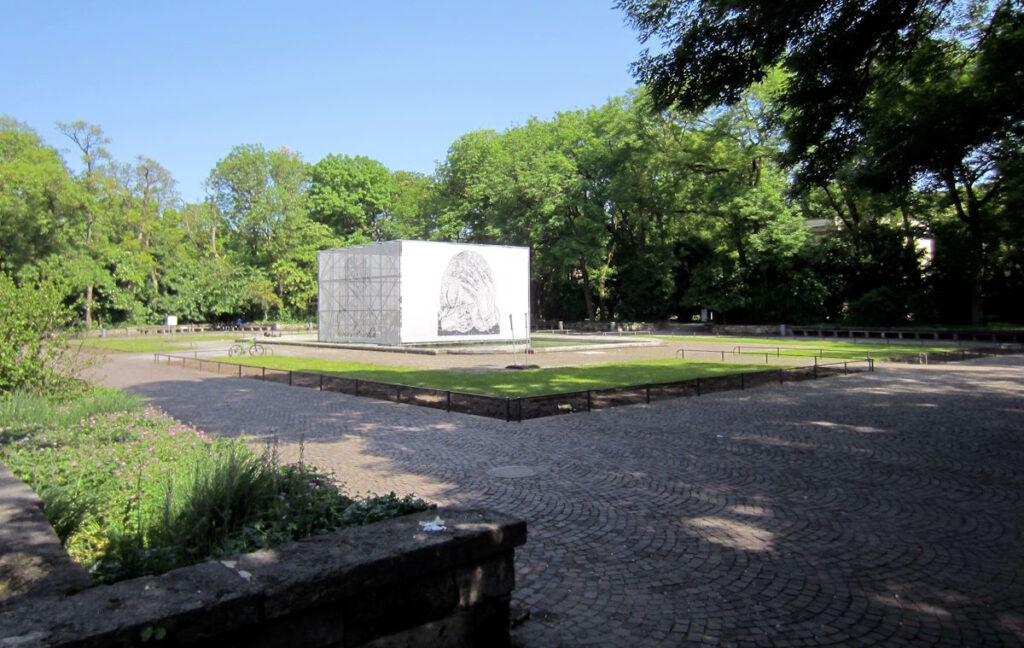

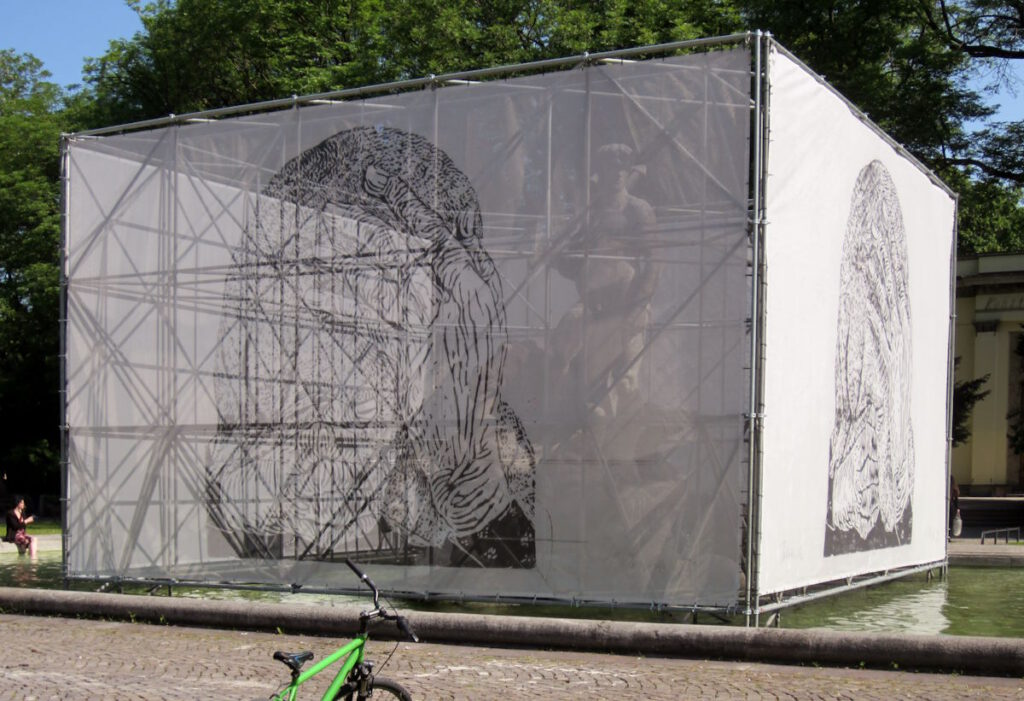

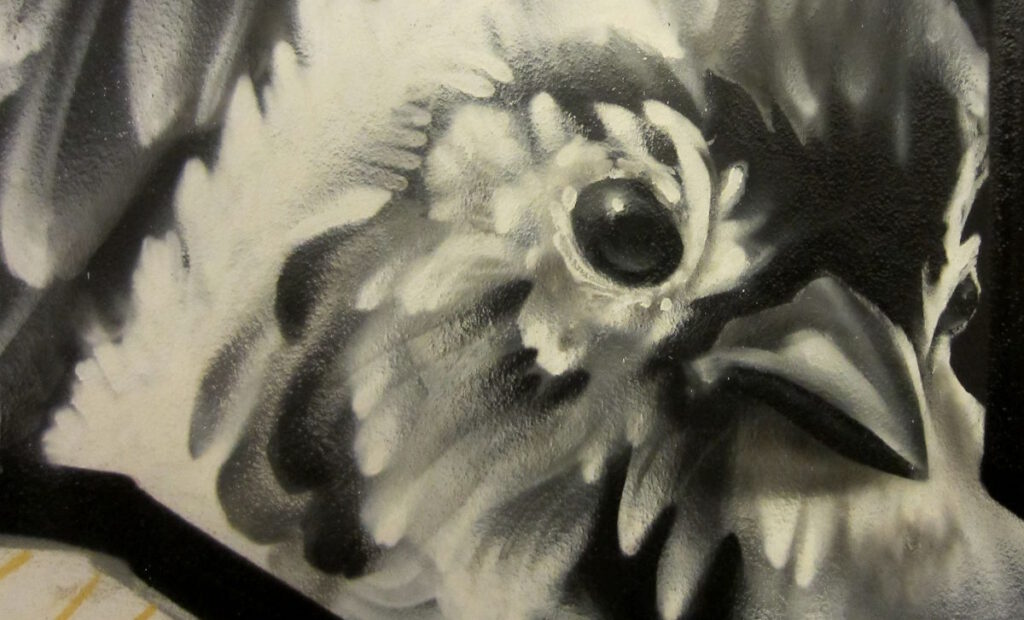

Der Neptunbrunnen war von September 2022 bis Ende 2023 mit der Kunstinstallation »Maria Luiko, Trauernde, 1938« von Michaela Melián* verhüllt. Maria Luiko lautete der Künstlername der 1904 in München geborenen Illustratorin und Künstlerin Marie Luise Kohn, die am 20. November 1941 von den Nationalsozialisten nach Litauen deportiert und dort fünf Tage später ermordet wurde (→ Elisabeth-Kohn-Straße im Ackermannbogen).

*) Mehr über Michaela Melián im Album über Kunst im öffentllichen Raum

Im Kunstpavillon war vom 21. April bis 28. Mai 2023 die Installation »still« von Afra Dopfer und Sanni Findner zu sehen: gläserne offene Gitterstrukturen und Glasscheiben als Kontrast zur neoklassizistischen Architektur des Kunstpavillons.

Alter Nördlicher Friedhof

Kurfürst Karl Theodor verbot 1789 Beerdigungen innerhalb der Stadtmauern. Zu diesem Zeitpunkt war der Alte Südliche Friedhof vor dem Sendlinger Tor der einzige Münchner Friedhof außerhalb der Stadt. Als er nicht mehr ausreichte, wurde 1866 bis 1869 in der Maxvorstadt der Alte Nordfriedhof (Alter Nördlicher Friedhof) nach Entwürfen des Stadtbaurats Arnold Zenetti* (1824 – 1891) errichtet (→ Zenettistraße).

Neue Gräber wurden ab 1939 nicht mehr angelegt. Der Architekt Hans Döllgast* (1891 – 1974) gab dem Friedhof Anfang der Fünfzigerjahre die heutige Form.

*) Mehr zu Arnold Zenetti und Hans Döllgast im Album über Architekten

1876 entwarf der Bildhauer Michael Wagmüller* (1839 – 1881) für seine im Kindesalter gestorbenen Töchter ein Grabmonument, das dann zu seinem eigenen wurde. Ein Modell davon wurde bei der Weltausstellung 1878 in Paris mit dem Orden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. 1945 bis 1962 befand sich die Grabskulptur im → Waldfriedhof.

*) Mehr über Michael Wagmüller im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Amalienstraße

Die frühere Freudenstraße in der Maxvorstadt wurde 1812 nach Amalie Auguste von Bayern (1801 – 1877) benannt. Die Tochter des bayrischen Königs Maximilian I. Joseph und Karoline Friederike Wilhelmine von Baden heiratete 1822 den gleichaltrigen Prinzen Johann von Sachsen und wurde 1854 an seiner Seite Königin von Sachsen.

Amalienstraße 57/59

Das im Kern klassizistische Gebäude Amalienstraße 57/59 (Ecke Schellingstraße) wurde 1864 aufgestockt. Die Stuckdekoration ist neubarock.

Amalienpassage

An der Gestaltung der 1973 bis 1977 nach Entwürfen des Architekten Jürgen von Gagern entstandenen, 1979 eröffneten Amalienpassage zwischen der Türken- und der Amalienstraße waren auch Eva von Gagern-Hübsch (Farbgebung), Karl Kagerer (Gartenarchitektur) und Gerd Winner (Relief »Amalienprojekt«) beteiligt, und Gordon Ludwig errichtete 1975 bis 1977 das Eingangsgebäude.

Arcisstraße

Die damalige Friedrichstraße in der Maxvorstadt wurde 1825 in Arcisstraße umbenannt, nach der Schlacht bei Arcis-sur-Aube in der Champagne im März 1814.

Hochschule für Musik und Theater München

1846 ging aus der 1830 gegründeten »Central-Singschule« in der Münchner Dompfarrschule das »Königliche Conservatorium für Musik« im Odeon hervor. Nach mehreren Umorganisationen und Neubenennungen wurde daraus 1892 die »Königliche Akademie der Tonkunst«, 1924 die »Staatliche Akademie der Tonkunst, Hochschule für Musik in München«.

Das Odeon wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1957 zog die Hochschule in den ehemaligen »Führerbau« in der Arcisstraße, dessen Kongresssaal 1954 zum Konzertsaal umgebaut worden war. Seit 1999 lautet der Name »Hochschule für Musik und Theater München«.

Das Gebäude in der Arcisstraße wurde 1933 bis 1937 nach Plänen des Architekten Paul Ludwig Troost (1878 – 1934) errichtet. In diesem Repräsentationsbau des NS-Regimes unterzeichneten Chamberlain, Daladier, Hitler und Mussolini in der Nacht vom 29./30. September 1938 das Münchner Abkommen.

Mehr über die Musikhochschule im Album übers Kunstareal

Technische Universität, Arcisstraße 21

König Ludwig II. von Bayern gründete 1868 eine polytechnische Schule in München, die 1877 offiziell die Bezeichnung Königlich Bayerische Technische Hochschule München erhielt (heute: Technische Universität München). 1864 bis 1868 entstand das entsprechende Gebäude nach Plänen des Architekten Gottfried von Neureuther (1811 – 1887) im Stil der Neurenaissance. Friedrich von Thiersch fügte 1910 bis 1916 den nach ihm benannten 37 Meter hohen Uhrturm hinzu, und Ernst Pfeifer (1862 – 1948) gestaltete das Turmportal. German Bestelmeyer erweiterte den Gebäudekomplex 1923 bis 1928 in der Arcisstraße. Weitere Ergänzungen folgten, aber im Zweiten Weltkrieg wurde nahezu alles zerstört.

Album über die Universitäten in der Maxvorstadt

Arnulfpark, -steg und -straße

Benannt wurden Park und Steg ebenso wie zuvor bereits die Arnulfstraße nach Arnulf Prinz von Bayern (1852 – 1907). Der jüngste Sohn des Prinzregenten Luitpold und dessen Ehefrau Auguste Ferdinande von Österreich-Toskana brachte es bis 1903 zum Generaloberst im Rang eines Generalfeldmarschalls, wurde jedoch noch im selben Jahr seiner Stellung als Kommandierender General des I. Armee-Korps enthoben.

Arnulfstraße

Vor dem Eingang zum Bayerischen Rundfunk in der Arnulfstraße befindet sich seit 2006 ein bunter Löwe (»Gebühren-Leo«). Während der Wiesn (Oktoberfest) wird er in einem Innenhof in Sicherheit gebracht.

Arnulfpost

Der Gebäudekomplex der Post zwischen Tilly-, Wrede-, Arnulf- und Deroystraße wurde 1926 nach Plänen der Architekten Robert Vorhoelzer (1884 – 1954) und Walther Schmidt (1899 – 1993) errichtet. Die Bezeichnung änderte sich mehrmals, bis sich »Arnulfpost« durchsetzte (Adresse: Arnulfstraße 62). Markant ist vor allem der bis 1985 als Paketpost-Verteilzentrum genutzte Rundbau mit 58 Ladetoren (»Postpalast«).

Ein paar Jahre nach der Jahrtausendwende gab die Post das Areal auf. Nachdem sich die Pläne für ein Luxushotel im »Postpalast« zerschlagen hatten, übernahm 2019 Google das Areal und lässt es derzeit zu einem Entwicklungszentrum umbauen.

Arnulfpark

Auf dem Gelände des ehemaligen Containerbahnhofs in Neuhausen und der Maxvorstadt entstand ab 2004 ein neues Stadtquartier: der Arnulfpark. Eines der Bürogebäude, der 2009 bis 2011 errichtete »Skygarden«, fällt durch eine 18 Meter hohe Eingangshalle auf.

Arnulfsteg

Seit Ende 2020 verbindet der 240 Meter lange Arnulfsteg über die Gleisanlagen östlich der Donnersbergerbrücke den Arnulfpark in der Maxvorstadt für Fußgänger und Radfahrer mit der Schwanthalerhöhe.

Der Kommunalausschuss des Münchner Stadtrats beschloss im Januar 2026, den Arnulfsteg nach Edith Haberland-Wagner zu benennen.

Edith Haberland-Wagner (1899 – 1996) war die Tochter von Max Wagner. Ihm und seinem Bruder Richard gehörte der Augustiner Bräu. Als die ausgebildete Opernsängerin ihren Vater und ihre Schwester beerbte, verkaufte sie ihren 50-Prozent-Anteil am Augustiner Bräu der Tante. Aber 1981 erbte sie erneut 50 Prozent der Brauerei.

Mit ihrem Testament gründete Edith Haberland-Wagner auf Empfehlung des damaligen Geschäftsführers Ferdinand Schmid (1925 – 2013) die nach ihr benannte Stiftung und vermachte ihr das Erbe. Ziel ist der Erhalt der Brauerei. Die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung fördert Brauchtum und Denkmalschutz, Kultur und Völkerverständigung. In München erwarb und sanierte die Stiftung eine Reihe Gaststätten, darunter das → Asam-Schlössl. Die Restaurierung des → Alten Peter wurde von der Stiftung ebenso finanziell unterstützt wie die Rekonstruktion der → »Gelben Treppe« in der Residenz. Außerdem verdanken wir der Edith Haberland-Wagner-Stiftung das → Bier- und Oktoberfest-Museum im Angerviertel.

Brienner Straße

Die Brienner Straße verbindet Odeons-, Karolinen-, Königs- und Stiglmaierplatz. Im ersten Abschnitt, bis zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus, trennt sie das Kreuzviertel der Altstadt und die Maxvorstadt, dann verläuft sie quer durch die Maxvorstadt. Zwischen Odeons- und Königsplatz ist der nach dem Ort der Schlacht Anfang 1814 bei La Rothière nahe Brienne-le-Château gegen Napoleon benannte Straßenzug eine der vier Münchner Prachtstraßen (neben der Ludwig-, Maximilian- und Prinzregentenstraße).

Wittelsbacher Palais bzw. BayernLB

Das Wittelsbacher Palais wurde 1843 bis 1848 nach Entwürfen von Friedrich von Gärtner* in der Briennerstraße errichtet und von Carl Klumpp fertiggestellt. Leo von Klenze* vollendete 1849 die Inneneinrichtung. Am 7. April 1919 proklamierten die Revolutionäre dort die Münchner Räterepublik. 1933 übernahm die »Bayerische Politische Polizei« (ab 1936: Gestapo) das Wittelsbacher Palais. Im Zweiten Weltkrieg brannte es aus, und obwohl die Fassaden noch standen, riss man die Ruine 1950/51 ab, um Platz zu schaffen für einen von Fred Angerer 1961 bis 1964 realisierten Neubau der Bayerischen Gemeindebank. Heute befindet sich auf dem Areal die Bayerische Landesbank bzw. BayernLB (Brienner Straße 18), die 1977 bis 1982 von den Architekten Eberhard Beck, Rüdiger Enz und Christof Yelin einen Erweiterungsbau errichten ließ.

Die Bayerische Landesbank verwendet die Farbe Blau und einen Löwen aus dem bayrischen Wappen als Erkennungszeichen. Ein blauer Plastik-Löwe steht denn auch seit einer 2005/06 durchgeführten Aktion des »Münchner Löwenparade Leo e. V.« für in Not geratene Kinder in einem Innenhof der BayernLB in der Maxvorstadt. (Ein → monumentaler Steinlöwe ist vor dem Nordeingang der BayernLB an der Gabelsberger Straße zu finden.)

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze im Album über Architekten

Florian Lechner (*1938), der als einer der erfolgreichsten Glaskünstler Europas in der Gegenwart gilt, gestaltete 1982 den »Glasbrunnen«, der den Innenhof des Verwaltungsbaus der Bayerischen Landesbank an der Brienner Straße 18 prägt.

Der Künstler Toni Brüchert (1946 – 2023) modellierte 1981 bis 1985 die drei Meter hohe Bronzefigur eines Adam, die 1988 in einem Innenhof der Bayerischen Landesbank in München enthüllt wurde und nach mehreren Ortswechseln inzwischen wieder dort steht. Gerüchten zufolge stürzte er bei der Arbeit an der Bronzefigur einer Eva in Italien von einer Leiter und konnte nicht mehr weiterarbeiten. (Die Eva soll in Potsdam zu finden sein.)

Brienner Straße 25

Das Gebäude in der Brienner Straße 25 wurde 1904/05 von Gabriel von Seidl* (1848 – 1913) nach dem Vorbild italienischer Palazzi gestaltet.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Globus-Brunnen

Vor am Palais an der Brienner Straße 26 ist ein 1956 von Werner Kranz gestalteter Globus-Brunnen zu finden.

Werner Kranz: Globus-Brunnen (Fotos: September 2025)

Brienner Straße 28

Das neubarocke Palais an der Brienner Straße 28 wurde 1895/96 nach Plänen des Architekten Emanuel von Seidl* (1856 – 1919) errichtet.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Brienner Straße 53

1890 gestaltete Ludwig Herrmann das Geschäftshaus Brienner Straße 53 mit einer Fassade im Neurokoko-Stil.

Dachauer Straße

Die Dachauer Straße ist mit mehr als elf Kilometern die längste Straße Münchens. Sie beginnt nördlich des Hauptbahnhofs in der Maxvorstadt und endet in Dachau. Nach diesem Vorort wurde sie 1877 benannt.

»Floral Universe«

Der 1984 in Turin geborene Künstler Luca Ledda (*1984) übermalte im Mai 2023 ein existierendes Mural an der 140 m² großen Fassade des Kunst- & Kulturzentrums »Kunstlabor 2« in der Dachauer Straße 90. Dazu sagte er: »Mit dem Kunstwerk möchte ich hervorheben, dass die Natur ein Teil von uns ist, tief verwurzelt in unserem Körper und unserer Seele, und wie wesentlich sie für unser Dasein ist. Die Blumen symbolisieren ihre eigentliche Essenz. Nur ein weitreichendes Bewusstsein wird es uns ermöglichen, in Harmonie mit dem zu leben, was uns umgibt.«

Ferdinand-Miller-Platz

Nach dem Guss der → Bavaria stiftete Ferdinand von Miller (1813 – 1887) einen Baugrund für die Errichtung einer Kirche. Der Platz an der Grenze zwischen Neuhausen und der Maxvorstadt erhielt 1887 seinen Namen, und am Ferdinand-Miller-Platz baute man 1888 bis 1895 die dreischiffige Basilika St. Benno nach Plänen des Architekten Leonhard Romeis* (1854 – 1904) – fast gleichzeitig mit zwei ebenfalls neuromanischen Kirchen in München: → St. Anna im Lehel (1887 – 1892) und → St. Maximilian in der Isarvorstadt (1895 – 1901).

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Kirche restaurierte man 1947 bis 1953 so originalgetreu wie möglich. Auf eine Wiederherstellung der Fresken wurde allerdings verzichtet.

*) Mehr zu Leonhard Romeis im Album über Architekten

Der Bildhauer İskender Yediler (*1953) griff die Legende von St. Benno auf und gestaltete die Aluminiumfigur eines Fisches mit Schlüssel, die seit 2005 vor der Kirche St. Benno am Ferdinand-Miller-Platz zu finden ist.

İskender Yediler: Fisch mit Schlüssel (Fotos: November / Juni 2025)

Album über die Kirche St. Benno

Gabelsbergerstraße

König Maximilian II. genehmigte 1861 die Umbenennung der Kasernstraße in Gabelsbergerstraße zu Ehren von Franz Xaver Gabelsberger (1789 ‒ 1849), dem Erfinder der Stenografie.

St. Markus in der Maxvorstadt

St. Markus, die nach St. Matthäus (1833) zweite evangelisch-lutherische Kirche in München, wurde 1873 bis 1877 nach Plänen des Architekten Rudolf Gottgetreu (1821 – 1890) im Stil der Neugotik errichtet. Allerdings wurde der Architekt aufgrund von Differenzen mit der Gemeinde über die Gestaltung der Pfeiler am Ende von Georg Eberlein (1819 – 1884) abgelöst.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte der Architekt Max Unglehrt (1892 – 1953) die Ruine der Markuskirche. Der Wiederaufbau, im Grunde ein purifizierter Neubau, erfolgte 1955 bis 1963 nach Plänen von Gustav Gsaenger (1900 – 1989), der auch für die des Neubaus der Matthäuskirche (1953 – 1957) verantwortlich war. Dabei wurde im Kirchenschiff anstelle des neugotischen Gewölbes ein Tonnengewölbe eingezogen. Von 1977 bis 1979 fand eine Grundsanierung des Gebäudes in der Gabelsbergerstraße unter Leitung von des Architekten Theo Steinhauser (1922 – 2014) statt.

Steinlöwe

Der Bildhauer Johann von Halbig* (1814 ‒ 1882) schuf 1848 zwei Löwen aus Sandstein für das 1843 bis 1848 nach Entwürfen von Friedrich von Gärtner** errichtete Wittelsbacher Palais in der Briennerstraße. 1909 erneuerte der Bildhauer Fidelis Enderle die Löwen und verwendete dafür Kirchheimer Muschelkalk.

Das Palais wurde 1933 von der »Bayerischen Politischen Polizei« (ab 1936: Gestapo) übernommen. Im Zweiten Weltkrieg brannte es aus, und obwohl die Fassaden noch standen, riss man das Wittelsbacher Palais 1950 ab.

Heute befindet sich auf dem Areal die Bayerische Landesbank bzw. BayernLB (Brienner Straße 18). Einer der Steinlöwen (»Swapo«) sitzt seit 1970 vor der → Katholischen Akademie in Bayern in der Gunezrainerstraße in Schwabing, eine 1979/80 von → Alfred Görig (*1947) geschaffene Nachbildung des anderen vor dem Nordeingang der BayernLB in der Gabelsbergerstraße.

*) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Johann von Halbig: Steinlöwe (Fotos: Juli 2025)

Gabelsbergerstraße 26

Armin Eßert wurde 1992 in München geboren. Der Künstler, der alte peruanische Kunstelemente mit modernen Ideen und Techniken verbindet, trägt seit 1992 den Künstlernamen »Nasca Uno« in Anlehnung an die antike Nazca-Kultur im Süden Perus. 2021 bemalte er den Hauseingang Gabelsbergerstraße 26.

Gabelsbergerstraße 81/83

Das neubarocke Mietshaus Gabelsbergerstraße 81 entstand um 1900. Das Nachbarhaus (83) mit einer Jugendstil-Fassade wurde 1904 bezugsfertig.

Hopfenstraße

Hopfen, eine der Grundzutaten beim Bierbrauen, gab der Straße um 1820 ihren Namen.

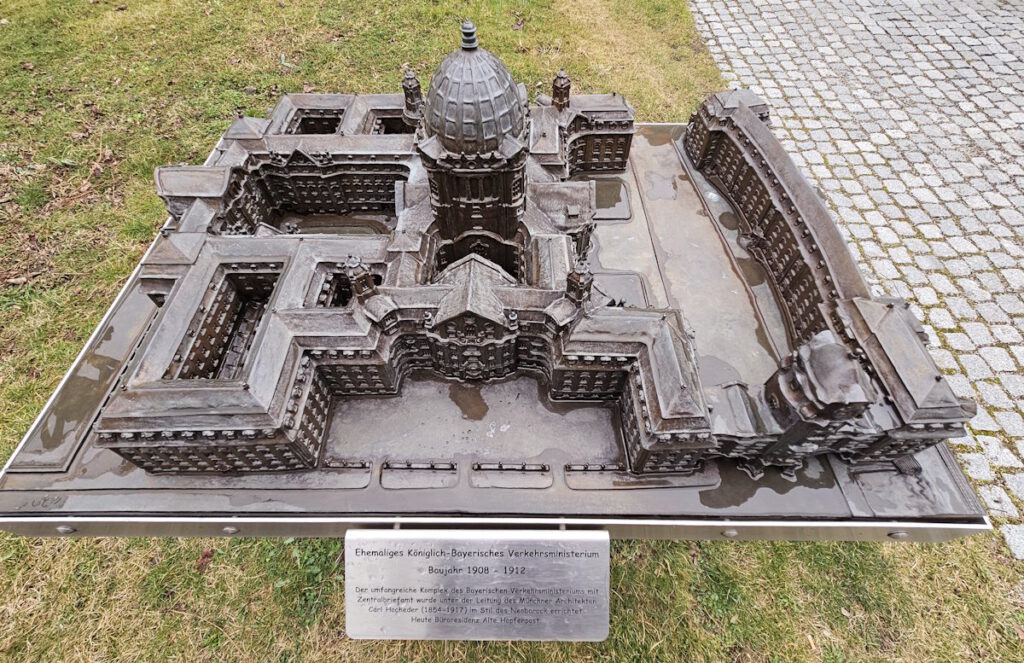

Nachdem 1904 das Königlich-Bayerische Verkehrsministerium geschaffen worden war, leitete der Architekt Carl Hocheder* 1906 bis 1913 den Bau des neubarocken Gebäudekomplexes für das Ministerium mit einer 72 Meter hohen Kuppel und einem Torbau, der die Gebäudeteile zu beiden Seiten der Arnulfstraße miteinander verband. Dazu gehörten das mit dem Hauptbahnhof verbundene Bahnpostamt und das damalige Postamt München 2 (»Hopfenpost«). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sowohl die Kuppel (1959) als auch der Torbau (1966) wegen der Kriegsschäden abgerissen. Erwin Schleich meint in seinem Buch »Die zweite Zerstörung Münchens« (Stuttgart 1981), dass nicht versucht worden sei, die prägnante Kuppel zu restaurieren. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden die erhaltenen Flügel des Komplexes mit Büro- und Geschäftsräumen saniert (»Büroresidenz Alte Hopfenpost«).

Ein Modell an der Hopfenstraße veranschaulicht den ursprünglichen Gebäudekomplex.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Vor dem Gebäude in der Hopfenstraße stehen Bronzefiguren der Börsensymbole Bulle und Bär. Das zeigt, dass dort die Bayerische Börse zu finden ist (Hopfenstraße 4).

Bulle und Bär vor der »Büroresidenz Alte Hopfenpost« (Fotos: März 2025)

Josephsplatz

St. Joseph in der Maxvorstadt

Die Josephskirche, eine neubarocke Wandpfeilerbasilika mit Tonnengewölbe, wurde 1898 bis 1902 nach Plänen von Hans Schurr als Ordenskirche der Kapuziner errichtet. 1913 wurde St. Joseph zur Pfarrei erhoben. Das am 13. Juni 1944 durch Bomben zerstörte Bauwerk baute man 1950 bis 1952 wieder auf, und 1984 bis 1990 erfolgte eine Generalsanierung. Die Kirche ist 79 Meter lang, 31 Meter breit, und der Turm ist 63 Meter hoch.

Im Kirchenschiff ist das 2016 von dem Holzbildhauer Andreas Kuhnlein geschaffene Kunstwerk »Vom Traum, alles hinter sich zu lassen« zu sehen.

Josephsplatz

Parallel zum Bau der Kirche St. Joseph wurde um 1900 der Josephsplatz angelegt. Im Süden, Westen und Norden errichtete man Mietshäuser, vorwiegend im neubarocken Stil, die allerdings mit zwei Ausnahmen im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Erhalten blieb das 1902/03 von Andreas Reinhart gebaute Haus (Hausnummer 2) mit neubarocker Fassade. Während 2013 bis 2016 eine Tiefgarage unter dem Josephsplatz gebaut wurde, erfolgte auch eine Neugestaltung an der Oberfläche.

1911 schuf der Bildhauer Hubert Netzer* (1865 – 1939) einen neubarocken Jonasbrunnen für den Josephsplatz. Der wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf das Becken aus Muschelkalk zerstört. Darüber sitzt seit 1961 die von dem Bildhauer Josef Erber* (1904 – 2000) gestaltete Franziskus-Figur aus Muschelkalk.

*) Mehr über Josef Erber und Hubert Netzer im Album über Brunnen

Franziskus-Brunnen am Josephsplatz (Fotos: September 2024)

Kardinal-Döpfner-Straße

Ein Abschnitt der früheren Fürstenstraße wurde 1978 nach Julius Kardinal Döpfner (1913 – 1976) umbenannt, der ab 1961 Erzbischof von München und Freising gewesen war.

»Hockende«

Der Bildhauer Wilhelm Uhlig* (1930 – 2022) schuf 1980 zwei ähnliche Steinfiguren mit dem Titel »Hockende«. Eine davon steht vor der Galerie Française in der Kardinal-Döpfner-Straße 4, die andere am → Schwabinger See.

*) Mehr über Wilhelm Uhlig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Karlstraße

Die Karlstraße wurde nach Karl Theodor Maximilian August Prinz von Bayern (1795 – 1875) benannt, dem Oberbefehlshaber der bayrischen Armee und der übrigen süddeutschen Kontingente des Bundesheeres im Deutschen Krieg von 1866. Sein Name findet sich auch im → Prinz-Carl-Palais und im Vorort Karlsfeld.

St. Bonifaz in der Maxvorstadt

Die Benediktinerabtei St. Bonifaz wurde 1835 von König Ludwig I. gegründet. Bereits 1827 hatte er dem Architekten Georg Friedrich Ziebland* (1800 – 1873) angekündigt, dass er dem »Apostel der Deutschen« eine Kirche in Form einer Basilka bauen lassen wolle. Er war seit 12. Oktober 1810 mit Therese von Sachsen-Hildburghausen verheiratet, und die Grundsteinlegung erfolgte zur Silbernen Hochzeit des Paares. Georg Friedrich Ziebland entwarf die Klosteranlage und ließ sich bei der Kirche von altchristlichen Basiliken in Rom und Ravenna inspirieren. Das Portal gestaltete Leo von Klenze* (1784 – 1864) nach dem Vorbild der Kathedrale St. Dionysius Areopagita in Athen. Die Einweihung fand 1850 statt.

*) Mehr zu Leo von Klenze und Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Im rechten Seitenschiff der Basilika St. Bonifaz befinden sich die Sarkophage von König Ludwig I. (1786 – 1868) und Therese, Königin von Bayern und Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen (1792 – 1854). Die sterblichen Überreste der am 26. Oktober 1854 gestorbenen Königin wurden 1857 von der Theatinerkirche nach St. Bonifaz überführt, und zwar in die Gruft unterhalb des zu diesem Zeitpunkt aufgestellten, noch leeren Sarkophags des Königs. 2002 bettete man Königin Therese noch einmal um: in die Rückwand hinter dem Sarkophag.

Vor der Klosterpforte von St. Bonifaz ist seit 2022 einer von weltweit mehr als hundert Abgüssen der 2013 Timothy P. Schmalz (*1969) modellierten Bronzeplastik »Homeless Jesus« zu finden. Der kanadische Bildhauer weist mit dem Kunstwerk auf die Not der Obdachlosen hin.

Timothy P. Schmalz: Homeless Jesus (Fotos: November 2025)

Die 1850 eingeweihte Klosteranlage wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Hans Döllgast baute sie 1945 bis 1950 nur teilweise und vereinfacht wieder auf. Dabei entstand anstelle der 75 Meter langen Basilika ein nahezu quadratischer Kirchenraum (36 x 32 Meter). Die Lücke zwischen Kirche und Kloster wurde in den Siebzigerjahren mit dem Neubau des Zentrums St. Bonifaz gefüllt.

1988 schrieb man einen Wettbewerb für die künstlerische Neugestaltung des zerstörten Kirchenschiffs aus. Sie erfolgte 1993 bis 1996. Dabei malte Peter Burkart über den Arkaden einen Fries farbiger Tafeln. 2018 bis 2022 fand eine gründliche Sanierung statt.

Album über die Benediktinerabtei St. Bonifaz

Brunnen gegenüber St. Bonifaz

Gegenüber von St. Bonifaz befindet sich ein großes Brunnenbecken mit einer Vase als Brunnenfigur. Die umlaufende Inschrift stammt aus dem Prolog der von Benedikt von Nursia verfassten Regula Benedicti: »Steh auf vom Schlaf. Öffne die Augen dem Licht. Verhärte Dein Herz nicht und höre!«

Karlstraße 43/45

Im Dreieck zwischen Karl-, Augusten- und Dachauer Straße befindet sich ein großer Innenhof mit Blick auf eine parallel zur Dachauer Straße verlaufende Hauswand, die komplett bemalt ist.

»Norkauer Platz«

Der Thüringer Bildhauer Arthur Storch (1870 – 1947) gestaltete 1902 die Brunnenfigur des auf einem Delfin reitenden Bacchanten, die von Ferdinand von Miller in Bronze gegossen und 1903 aufgestellt wurde. Becken und Sockel bestehen aus Rupoldinger Marmor. Der Brunnen befindet sich auf der dreieckigen Fläche (»Norkauer Platz«) zwischen Karl-, Dachauer- und Augustenstraße.

Die 1899 errichtete, zuletzt von der Firma Norkauer genutzte Umspannstation der Stadtwerke hinter dem Brunnen wurde 2012 bis 2015 durch einen vom Architektenbüro Kuehn Malvezzi in Berlin geplanten Neubau ersetzt. Das Wohn- und Geschäftshaus auf dreieckigem Grundriss mit einer von Werner Sobek konzipierten Fassade erhielt den Namen »K47« (nach der Adresse Karlstraße 47a).

Karolinenplatz

Der Karolinenplatz entstand 1809 bis 1812 beim Ausbau des ehemaligen Fürstenwegs zur Prachtstraße durch Karl von Fischer und Friedrich Ludwig von Sckell. Benannt wurde er nach Königin Karoline von Bayern, der zweiten Ehefrau von König Maximilian I. Joseph, einer geborenen Prinzessin von Baden. Der 29 Meter hohe Obelisk in der Platzmitte erinnert an die 30.000 bayrischen Gefallenen des napoleonischen Russlandfeldzuges 1812, bei dem Bayern auf Seiten Frankreichs gekämpft hatte. Entworfen wurde der 1833 enthüllte Obelisk von Leo von Klenze, gegossen von Johann Baptist Stiglmaier.

Karolinenplatz: Obelisk, Frauenkirche (Fotos: 2023)

Kaulbachstraße

Die Obere und Untere Gartenstraße wurden 1887 nach dem Maler Wilhelm von Kaulbach (1804 ‒ 1874) umbenannt. Die Kaulbachstraße verläuft parallel zur Ludwigstraße und gehört im Süden zur Maxvorstadt, im Norden zu Schwabing.

Kaulbachstraße 5

Vor dem Bayerischen Obersten Rechnungshof in der Kaulbachstraße 5 steht seit 1962 ein von Erich Hoffmann geschaffener Delfin-Brunnen. Erich Hoffmann (1910 – 1967) studierte nach einer Ausbildung zum Steinbildhauer 1932 bis 1939 an der Akademie der Bildenden Künste München, wo er Meisterschüler von → Joseph Wackerle wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Erich Hoffmann als freischaffender Bildhauer in München.

Kaulbachstraße 37

Im Eingangsbereich des Instituts für Zoologie, Fischereibiologie und Fischkrankheiten der Ludwig-Maximilians-Universität München (Kaulbachstraße 37) befindet sich ein Wandrelief mit (augenscheinlich stillgelegtem) Brunnen. Wer das Kunstwerk geschaffen hat, konnte ich (noch) nicht herausfinden.

Kunstareal

In der Maxvorstadt befindet sich das Kunstareal München, einer der bedeutendsten Kulturstandorte Europas. Im engeren Sinne versteht man darunter das Areal um den → Königsplatz und die → Pinakotheken, aber offiziell gehören beispielsweise auch die → Universitäten und die → Akademie dazu. 2009 vereinbarten der Freistaat Bayern und die Stadt München, diese Museums-, Kunst- und Wissenschaftslandschaft gemeinsam zu stärken. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde 2018 unterzeichnet.

Album über das Kunstareal in der Maxvorstadt

Loristraße

Seit 1877 erinnert die Loristraße in der Maxvorstadt an Johann Georg von Lori (1723 – 1787), der mit Franz Töpsl, Andreas Felix von Oefele und Johann Georg Dominicus von Linprun gemeinsam die Gründung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften initiiert hatte, die dann 1759 von Kurfürst Maximilian III. Joseph vorgenommen wurde.

Den Brunnen an der Loristraße 6 gestaltete 1978 die Bildhauerin Marie Luise Wilckens* (1908 – 2001).

*) Mehr zu Marie Luise Wilckens im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Am Eckhaus Loristraße 11 / Linprunstraße fällt das Stuckrelief einer Madonna mit der Jahreszahl 1897 auf. Mehr scheint darüber nicht bekannt zu sein.

Vor dem Wohngebäude an der Loristraße 12 steht ein junger Mann mit einem Hund, beide aus Bronze. Über dieses Kunstwerk im öffentlichen Raum habe ich keine weiteren Informationen gefunden.

Ludwigstraße

Album über die Ludwigstraße

1808 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb für die Gestaltung der nördlichen Stadterweiterung – also der Maxvorstadt – ausgeschrieben. Für den Ausbau der Straße nach Freising schlug der Hofgartenintendant Friedrich Ludwig von Sckell* 1811 eine vierreihige Allee vor, aber Kronprinz Ludwig – der spätere König Ludwig I. ‒ stellte sich einen Prachtboulevard vor. 1816 beauftragte er den Architekten Leo von Klenze* mit der Gesamtplanung. Den löste 1827 Friedrich von Gärtner* ab. Der erlebte die Vollendung des Großprojekts mit der Fertigstellung des → Siegestors 1850 nicht mehr.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner, Leo von Klenze und Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Bayerische Staatsbibliothek

Herzog Albrecht V. gründete 1558 die Hofbibliothek im Kanzleigewölbe am → Alten Hof in München. 1832 bis 1843 errichtete der Architekt Friedrich von Gärtner den 152 Meter langen, 78 Meter tiefen Blankziegelbau in der Ludwigstraße im Stil italienischer Palazzi bzw. der florentinischen Frührenaissance.

Die Bayerische Staatsbibliothek, die zentrale Universal- und Landesbibliothek des Freistaats, ist die größte Forschungsbibliothek Deutschlands und verfügt nicht nur über eine umfangreiche Sammlung von Inkunabeln, sondern auch eine der bedeutendsten Handschriftensammlungen der Welt.

Dem von Friedrich von Gärtner gestalteten zentralen Treppenhaus in der Bayerischen Staatsbibliothek ähnelt das von Leo von Klenze 1839 bis 1852 gebaute in der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg. Ließ Klenze sich dabei von der Arbeit seines Münchner Konkurrenten inspirieren? Im Zweiten Weltkrieg wurden auch die reich freskierten und ornamentierten Gewölbe des Treppenhauses der Staatsbibliothek zerstört. Beim Wiederaufbau verzichteten Hans Döllgast und Sep Ruf auf das Schmuckwerk.

Album über die Bayerische Staatsbibliothek

Ludwigskirche

In seiner neuen Prachtstraße in München stellte sich König Ludwig I. als östlichen Abschluss der Schellingstraße (damals: Löwenstraße) eine von Friedrich von Gärtner* (1791 – 1847) gebaute Kirche vor, obwohl das Gebiet damals nur wenig bewohnt war. Das lehnte der Magistrat der verschuldeten Stadt 1828 zunächst ab, aber der König gab seine Absicht nicht auf und nach heftigen Auseinandersetzung konnte der Grundstein am 25. August 1829, dem Namenstag des Königs, gelegt werden. 1844 weihte Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel die Kirche St. Ludwig.

An der Fassade sind Kalksteinfiguren der Evangelisten mit Christus in der Mitte zu sehen. Zwei davon und alle Entwürfe stammen von Ludwig von Schwanthaler**.

Die Fresken schuf Peter von Cornelius** 1836 bis 1840. Sein 18,3 mal 11,3 Meter großes Altarfresko »Das Jüngste Gericht« ist nach Michelangelos gleichnamigem Bild in der Sixtinischen Kapelle in Rom das zweitgrößte Fresko weltweit.

Die schweren Schäden durch den Zweiten Weltkrieg wurden Mitte der Fünfzigerjahre beseitigte man unter Leitung des Architekten Erwin Schleich*. 2007 bis 2009 wurde das Dach der Ludwigskirche im von Friedrich von Gärtner geplanten Mosaikmuster neu gedeckt.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Erwin Schleich im Album über Architekten

**) Mehr über Peter von Cornelius und Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ludwigskirche, Altarfresko »Das Jüngste Gericht« (Fotos: März 2023)

Am 4. Mai 2024 demonstrierten Klimaaktivisten am Geschwister-Scholl-Platz, und die Ludwigstraße war wegen einer Sitzblockade den ganzen Nachmittag gesperrt.

Mehr zur Ludwigskirche im Album über Kirchen in der Innenstadt

Brunnen vor der Universität

Auf den Platz vor dem Universitätsgebäude (heute: Geschwister-Scholl- und Professor-Huber-Platz) stellte Friedrich von Gärtner* 1840 bis 1844 zwei baugleiche Schalenbrunnen mit Granit-Becken auf. Vorbild waren die »Zwillingsbrunnen« auf dem Petersplatz in Rom. Den ersten hatte Carlo Maderno 1614 gestaltet, und der zweite war 1675 von Gian Lorenzo Bernini hinzugefügt worden.

Die beiden Schalenbrunnen wurden von Mai 2023 bis Mai 2024 saniert und mit einem neuen Pumpensystem ausgestattet. Die Kosten von zwei Millionen Euro sorgten ebenso für Kritik wie der neue Farbanstrich. Seit 6. Mai plätschert das Wasser wieder.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Mehr dazu im Album über die Ludwigstraße

Geschwister-Scholl-Platz / Professor-Huber-Platz

1946 wurde der von der Ludwigstraße geteilte Platz vor der Ludwig-Maximilians-Universität nach Mitgliedern der studentischen Widerstandsgruppe »Weiße Rose« benannt: die östliche Hälfte nach Professor Kurt Huber, die westliche nach den Geschwistern Hans und Sophie Scholl.

Robert und Magdalena Scholl hatten sechs Kinder, aber wer von den Geschwistern Scholl spricht, denkt erst einmal an Hans (1918 – 1943) und Sophie Scholl (1921 – 1943), die beide an der Ludwig-Maximilians-Universität studierten und sich ab 1942 in der »Weißen Rose« engagierten, indem sie Flugblätter gegen das NS-Regime verbreiteten. Am 18. Februar 1943 ertappte der Hausmeister die beiden beim Auslegen von Flugblättern in der Ludwig-Maximilians-Universität und denunzierte sie. Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofs, reiste eigens von Berlin nach München, um die Geschwister Scholl und den mitangeklagten Christoph Probst am 22. Februar im Justizpalast zum Tode zu verurteilen. Noch am selben Tag wurden sie im Gefängnis München-Stadelheim mit der Guillotine enthauptet.

Am 26. Februar 1943 verhaftete die Gestapo auch den Philosophen und Musikwissenschaftler Prof. Kurt Huber (1893 – 1943), der sich Anfang 1943 der »Weißen Rose« angeschlossen hatte. Zusammen mit den Studenten Wilhelm (»Willi«) Graf und Alexander Schmorell, die ebenfalls zum inneren Kreis der »Weißen Rose« gehörten, wurde er am 19. April zum Tod verurteilt. Die Hinrichtungen mit dem Fallbeil fanden am 13. Juli bzw. 12. Oktober 1943 statt.

Gedenktafel-Collage auf dem Geschwister-Scholl-Platz

Für den Geschwister-Scholl-Platz hat der Bildhauer Robert Schmidt-Matt 1987/88 eine Gedenktafel-Collage für die Weiße Rose geschaffen: Flugblätter, Fotos, Urteile, Briefe, Zeitungsartikel im Kopfsteinpflaster.

Robert Schmidt-Matt (*1954) studierte zunächst Malerei an der Hochschule (seit 2001: Universität) der Bildenden Künste Berlin, bevor er 1975 bis 1984 zur Bildhauerei wechselte und das Studium als Meisterschüler von Michael Schoenholtz abschloss.

Alben über Mahnmale und Denkmäler

Ludwig-Maximilians-Universität

Die erste bayrische Universität wurde 1472 in Ingolstadt von Herzog Ludwig IX. von Bayern-Landshut (1417 − 1479) mit päpstlicher Genehmigung gegründet. Der damalige Kurfürst und spätere bayrische König Maximilian I. Joseph (1756 − 1825) verlegte die Universität 1800 nach Landshut. 1826 holte König Ludwig I. (1786 − 1868) die Ludwig-Maximilians-Universität in seine Hauptstadt München und beauftragte im Jahr darauf Friedrich von Gärtner*, den Entwurf für ein Universitätsgebäude vorzulegen. Die Bauarbeiten dauerten von 1835 bis 1840.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Album über die Universitäten in der Maxvorstadt

Siegestor

König Ludwig I. beauftragte Friedrich von Gärtner 1840 mit dem Bau des nördlichen Abschlusses der Ludwigstraße. Der Architekt starb 1847, aber sein Schüler Eduard Metzger vollendete das Bauwerk. Nach dem Vorbild des Konstantinsbogens in Rom entstand 1843 bis 1850 ein klassizistischer Triumphbogen aus Kelheimer Kalkstein als Gegenstück zur Feldherrnhalle am südlichen Ende.

Der Bildhauer Johann Martin von Wagner (1777 – 1858) modellierte in Rom Gipsmodelle für die Reliefs, Toni und Figuren. Die Ausarbeitung in Stein übernahmen dann mehrere Handwerker in München. Und Ferdinand von Miller goss die Quadriga – ebenfalls nach einem Modell des in Rom lebenden Künstlers.

Den fertigen Triumphbogen schenkte Ludwig I., der 1848 abgedankt hatte, der Stadt München.

Als am 16. Juli 1871 bayrische Truppen nach ihren Siegen im deutsch-französischen Krieg feierlich durch den Triumphbogen einzogen, kam die Bezeichnung »Siegestor« auf.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man das einsturzgefährdete Siegestor zunächst abreißen, aber Eugene Keller, der Stadtkommandant der Besatzungsmacht, verhinderte die Sprengung. 1956 bis 1958 bauten die Architekten Otto Roth (1904 – 1994) und Josef Wiedemann** (1910 – 2001) das Siegestor vereinfacht wieder auf. Fragmente des historischen Bauwerks sind im Lapidarium vor dem Stadtmuseum zu sehen. Der Bildhauer Elmar Dietz* (1902 – 1996) restaurierte 1966 bis 1972 dann auch die Quadriga: eine sechs Meter hohe Bavaria, die ein 1847 von dem klassizistischen Bildhauer Johann von Halbig* (1814 – 1882) geschaffenes Löwengespann lenkt.

Seit der Restaurierung lesen wir: »Dem Sieg geweiht. Vom Krieg zerstört. Zum Frieden mahnend«. Verfasst wurde der Text von Hanns Braun (1893 – 1966), einem Germanisten, Journalisten und Theaterkritiker. Der Architekt und Schriftgrafiker Franz Hart (1910 – 1996) gestaltete die Inschrift auf der Stadtseite des Siegestors.

*) Mehr über Elmar Dietz und Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

Album über die Ludwigstraße

Luisenstraße

Die Luisenstraße wurde 1812 nach Prinzessin Ludovika (»Luise«) Wilhelmine benannt, der späteren Herzogin von Bayern. Sie war eine Tochter von Maximilian I. Joseph und Mutter der legendären »Sisi« (Elisabeth von Österreich-Ungarn).

Luisengymnasium

Das 1822 von Simon Spitzweg, dem Vater des Malers Carl Spitzweg, als »Schule für höhere Töchter« gegründete Gymnasium befindet sich seit 1901 in dem von Theodor Fischer (1862 – 1938) errichteten Gebäude an der heutigen Luisenstraße und trägt wie diese den Namen der Prinzessin Ludovika (»Luise«) Wilhelmine.

»Großes Votiv K«

Zwischen dem eigenen Garten und dem Eingang zur → Geologischen Staatssammlung in der Luisenstraße hat die »Städtische Galerie Lenbachhaus und Kunstbau München« 1995 ein 1963/64 von Fritz Koenig* (1924 – 2017) geschaffenes Kunstwerk: »Großes Votiv K« aufgestellt. In der Mitte ist die stilisierte Figur eines Menschen zu erkennen. Ob er von den mächtigen ihn umgebenden Brocken bedroht oder beschützt wird, bleibt offen.

*) Mehr über Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Urban Art in der Luisenstraße

Lion Fleischmann bemalte 2022 ein Häuschen am Kinderspielplatz in der Luisenstraße zwischen → Glyptothek und → Lenbachhaus.

Marsstraße

Um 1820 erhielt die Marsstraße ihren Namen nach dem Marsfeld, einem Militärgelände der bayrischen Armee mit Exerzierplatz. Die Benennung nach dem römischen Kriegsgott Mars war 1803 erfolgt, und im Jahr darauf hatte man einen Grenzgraben um das Marsfeld gezogen. 1888 bis 1898 baute man auf dem Areal in der Maxvorstadt eine Kaserne, die allerdings im Zweiten Weltkrieg zerbombt und deshalb 1960 vollständig abgerissen wurde.

Der Architekt Gabriel von Seidl (1848 – 1913) heiratete 1890 die Förstertochter Franziska Neunzert. Für die Familie, zu der im Lauf der Zeit fünf Kinder gehörten, baute er 1899 in der Seidlstraße 28 (heute: 18) ein neubarockes Wohnhaus, in dem er auch sein Architekturbüro einrichtete. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört. Nur das gleichzeitig von Gabriel von Seidl errichtete Nachbar-Eckhaus (Marsstraße 26) blieb erhalten.

Maßmannpark

Bereits als Berliner Gymnasiast engagierte sich Hans Ferdinand Maßmann (1797 – 1874) in der Bewegung des »Turnvaters« Friedrich Ludwig Jahn (1778 – 1852). 1826 rief ihn König Ludwig I. als Turnlehrer des bayrischen Kadettenkorps nach München, und zwei Jahre später errichtete Hans Ferdinand Maßmann eine öffentliche Turnanstalt in der Maxvorstadt. Nachdem er sich parallel dazu habilitiert hatte und außerordentlicher Professor der Ludwig-Maximilians-Universität geworden war, erhielt er 1835 einen der ersten Lehrstühle für Germanistik.

Nach dem Zweiten Weltkrieg legte die Stadt München statt der zerstörten Turnanstalt den Maßmann-Park an. Der wurde 2009 restauriert und mit neuen Sportgeräten bzw. -anlagen ausgestattet.

Max-Joseph-Straße

Wie der → Max-Joseph-Platz wurde auch die Max-Joseph-Straße nach dem ersten bayrischen König benannt. Maximilian Joseph (1756 – 1825) aus der pfälzischen Linie der Wittelsbacher wurde 1799 nach dem Tod des bayrischen Kurfürsten Karl IV. Theodor dessen Nachfolger in allen Gebieten der Wittelsbacher: Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Jülich und Berg und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Napoleon erhob Bayern 1806 zum Königreich und machte den Wittelsbacher damit zum ersten bayrischen König: Maximilian I. Joseph.

Max-Joseph-Straße 7

Der Bildhauer Franz Mikorey* (1907 ‒ 1986) entwarf einen 1968 von Hans Mayr in Bronze gegossenen Brunnen mit einer Wasserglocke über der Brunnenschale, deren Füße die Form von Jakobsmuscheln haben. Das im Winter abgedeckte Kunstwerk befindet sich in der Max-Joseph-Straße 7 – neben einer Bronze-Figurengruppe des italienischen Bildhauers Giacomo Manzù* (1908 – 1991) aus dem Jahr 1974 mit dem Titel »Giulia e Mileto in carrozza«.

*) Mehr über Giacomo Manzù und Franz Mikorey im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Nymphenburger Straße

Die Nymphenburger Straße geht ebenso wie die Brienner Straße auf den früheren Fürstenweg zurück, die exklusive Verbindung der Münchner Residenz und des Schlosses Nymphenburg. Östlich der Lazarettstraße gehört die Nymhenburger Straße zur Maxvorstadt, westlich davon verläuft sie durch den Münchner Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg.

»Daniel in der Löwengrube«

Der Bildhauer Klaus Backmund* (1929 ‒ 2020) gestaltete 1972 die von der Kunstgießerei Hans Mayr gefertigte Brunnenfigur »Daniel in der Löwengrube«. Die Darstellung bezieht sich auf eine biblische Geschichte, derzufolge der jüdische Seher Daniel im babylonischen Exil von König Darius in eine Löwengrube geworfen, aber von den wilden Tieren nicht zerfleischt wurde. Der Brunnen stand ursprünglich in der Löwengrube, dann am Promenadeplatz. Inzwischen ist die Brunnenfigur ohne -becken in einer zugemüllten Ecke neben dem Fußweg zwischen Karlstraße und Nymphenburger Straße zu finden (Nymphenburger Straße 3 b-c).

*) Mehr zu Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Wappenhaus

Das 1893 gebaute Wappenhaus Ecke Nymphenburger Straße 73 / Maillingerstraße ist aus der sechsteiligen Fernsehserie »Kir Royal« (Regie: Helmut Dietl, Drehbuch: Helmut Dietl und Patrick Süskind) bekannt. Im Penthouse wohnt der von Franz Xaver Kroetz gespielte und auf Michael Graeter gemünzte Klatschreporter Jakob (»Baby«) Schimmerlos. Die Abendzeitung schrieb im Juli 2019, die 342 m² große Wohnung stehe für 5,38 Millionen Euro zum Verkauf, und die Süddeutsche Zeitung berichtete im Dezember 2021, sie werde erneut für 4,97 Millionen angeboten.

Kunst im öffentlichen Raum

Vor der Stadtsparkasse an der Ecke Nymphenburger Straße 74 / Lothstraße 1 fällt eine Bronzekugel mit Reliefs von internationalen Münzen auf. Weitere Informationen darüber suchte ich bisher vergeblich.

Kunst im öffentlichen Raum (Fotos: November 2025)

Bruckmann Quartier

Der Jugendstil-Architekt Martin Dülfer* (1859 – 1942) errichtete 1897/98 ein Gebäude an der Nymphenburger Straße für den 1858 von Friedrich Bruckmann in Frankfurt am Main gegründeten Verlag, der 1863 nach München gezogen war. 2025 wurde auf dem ehemaligen Areal des Verlags mit dem denkmalgeschützten Jugendstil-Gebäude – dem »Bruckmann Quartier« zwischen Lothstraße 3/5 und Nymphenburger Straße 84/86 ‒ mit dem Bau neuer Bürohäuser begonnen, die 2027 bezugsfertig sein sollen.

*) Mehr zu Martin Dülfer im Album über Architekten

Bruckmann-Verlagsgebäude (Fotos: Juni 2025)

Brunnen

Im Brunnen an der Nymphenburger Straße 92 plätschert augenscheinlich längst kein Wasser mehr, und das mit Holz ausgelegte Brunnenbecken wird als Abstellecke verwendet.

Odeonsplatz

1816 beauftragte Kronprinz Ludwig – der spätere König Ludwig I. ‒ Leo von Klenze mit der Gesamtplanung einer nach Norden führenden Prachtstraße. Um den Odeonsplatz als Beginn der Ludwigstraße anlegen zu können, wurde 1817 das Schwabinger Tor abgerissen. 1827 erhielt der Platz seinen Namen – nach dem Odeon (Betonung auf dem e), dem 1826 bis 1828 von Leo von Klenze* gebauten Konzerthaus, mit dem er die klassizistische Bebauung des Odeonsplatzes abschloss.

Der nordwestliche Bereich des Odeonsplatzes zählt zur Maxvorstadt. (Der größte Teil befindet sich in der Altstadt.)

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Odeon

Nachdem Leo von Klenze 1817 bis 1821 für Eugène de Beauharnais, Herzog von Leuchtenberg, Schwager des späteren Königs Ludwig I. von Bayern und Stiefsohn Napoleons, einen Adelspalast am Beginn der Ludwigstraße gebaut hatte (Palais Leuchtenberg; heute: Finanzministerium), errichtete er 1826 bis 1828 passend dazu ein klassizistisches Gebäude mit Konzertsaal: das Odeon.

Als das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Bauwerk Anfang der Fünfzigerjahre wieder errichtet wurde, ersetzte der Architekt Josef Wiedemann den Konzertsaal durch einen Innenhof. Der erhielt 2007 ein Glasdach. Genutzt wird das Nachkriegsgebäude vom bayrischen Innenministerium.

Denkmal König Ludwigs I.

Der Bildhauer Max von Widnmann* formte das Reiterdenkmal König Ludwigs I. (1786 – 1868) nach einem Entwurf seines Kollegen Ludwig von Schwanthaler*, und in Bronze gegossen wurde es in Ferdinand Millers Werkstatt. Man enthüllte das Monument am 25. August 1862, dem 76. Geburtstag des Monarchen, der bereits 1848 wegen seiner Affäre mit Lola Montez zugunsten seines Sohnes Maximilian II. abgedankt hatte und nicht an der Feier teilnahm.

*) Mehr über Ludwig von Schwanthaler und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Oskar-von-Miller-Ring

Ein erst nach dem Zweiten Weltkrieg angelegter Straßenzug in der Maxvorstadt, der in den Sechzigerjahren zum nördlichen Abschnitt des Altstadtrings wurde, heißt seit 1955 nach Oskar von Miller (1855 ‒ 1934), dem Gründer des → Deutschen Museums.

Brauerhaus

Vor dem »Brauerhaus« des 1880 in München gegründeten Bayerischen Brauerbunds am Oskar-von-Miller-Ring 1 steht seit 1958 ein von Joachim Berthold* (1917 – 1990) gestaltetes Bronzebecken: der »Bierbrunnen« mit der Inschrift »Hopfen und Malz Gott erhalt’s«.

*) Mehr zu Joachim Berthold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die beim Bierbrauen verwendete alkoholische Gärung wurde vor 6000 Jahren von den Sumerern in Mesopotamien entdeckt. Am Brauerhaus des 1880 in München gegründeten Bayerischen Brauerbunds am Oskar-von-Miller-Ring 1 ist ein Relief zu finden, das eine Frau und einen Mann darstellt, die sich zutrinken. Darüber steht ein Zitat aus dem Gilgamesch-Epos: »Brot gehört zum Leben. Trink Bier wie’s Brauch ist im Lande.« Dem Epos zufolge entwickelte sich der Urmensch Enkidu erst durch Brot und Bier zum Menschen: »Da öffnete die Frau ihren Mund und sprach zu Enkidu: ‚Iss nun das Brot, o Enkidu, denn das gehört zum Leben, trink auch vom Bier, wie es ist des Landes Brauch. […] Enkidu trank sieben Becher Bier, und ihm wurde leicht ums Herz. In dieser Verfassung wusch er sich mit Wasser und salbte sich mit Öl. So wurde er zum Menschen.«

»Munich Art Tunnel«

2023 lud Tobias Sehr von der Munich Art Gallery einige Künstlerinnen und Künstler dazu ein, aus der Fußgänger-Unterführung am Oskar-von-Miller-Ring einen »Munich Art Tunnel« zu machen. Emess, Loomit, Mina Mania, Matthias Mross, Shoe (Niels Meulman) u. a. folgten der Einladung. Das Kunstprojekt wird nicht von langer Dauer sein, denn die Stadtwerke München wollen den Tunnel für ihr Heizwassernetz nutzen, und zur Planung gehört, dass die Eingänge 2025 zugeschüttet werden.

Alexandra Bircken: »PS (Horsepower)«

Seit Ende November 2024 ist über der nordwestlichen Tunneleinfahrt am Oskar-von-Miller-Ring die von der Künstlerin Alexandra Bircken geschaffene vier Meter hohe und achteinhalb Meter breite Skulptur »PS (Horsepower)« zu sehen, die wie ein riesiges Holzspielzeug aussieht, wie ein buntes, aufgeklapptes Pferd.

Die 1967 in Köln geborene Installations- und Objektkünstlerin Alexandra Bircken wurde 2018 Professorin für Bildhauerei an der Akademie der Bildende Künste München. 2023 wechselte sie nach Düsseldorf.

Ottostraße

Die Ottostraße wurde nach dem bayrischen Prinzen Otto von Wittelsbach (1815 – 1867) benannt, der von 1832 bis 1862 erster König des nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich neu gegründeten Staates Griechenland war. Es heißt, der Straßenname sei 1880 vergeben worden, aber er taucht bereits in Verzeichnissen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts auf.

Gabelsberger-Denkmal

Als Kanzleischreiber fand Franz Xaver Gabelsberger (1789 – 1849), dass im Deutschen eine Kurz- bzw. Schnellschrift fehlte, wie es sie bereits im Englischen und Französischen gab. 1817 begann er deshalb, selbst ein System zu entwickeln. Er veröffentlichte es 1834 und wurde schließlich der erste Parlamentsstenograf des Bayerischen Landtags. Die Gabelsberger Kurzschrift war ein Vorläufer der heute verwendeten Deutschen Einheitskurzschrift.

1890 wurde ein vom Bildhauers Syrius Eberle (1844 – 1903) gestaltetes Denkmal für Franz Xaver Gabelsberger enthüllt – etwas verspätet zum 100. Geburtstag. Zu finden ist das Denkmal – eine Bronzefigur auf einem Steinsockel – an der Einmündung der Barer Straße in die Ottostraße.

Goethe-Denkmal

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) war Rechtsanwalt, Politiker und Naturforscher, wird aber vor allem als bedeutendster deutscher Dichter verehrt. Mit Friedrich von Schiller (1759 – 1805) steht er für die Weimarer Klassik.

Ein von Max von Widnmann* (1812 – 1895) gestaltetes Goethe-Denkmal wurde 1869 vor dem 1816/17 errichteten Himbselhaus enthüllt. (Anstelle des 1896 abgerissenen Himbselhauses entstand 1896 bis 1898 ein Gebäude der Deutschen Bank.) Die Goethe-Figur aus Bronze wurde im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. 1961 entwarf der Bildhauer Elmar Dietz* (1902 – 1996) ein neues Bronze-Denkmal, das seit 1962 auf einer kleinen Grünfläche zwischen Ottostraße und Maximiliansplatz zu finden ist.

*) Mehr zu Elmar Dietz und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Galerie Handwerk München

Die Galerie Handwerk München, eine Einrichtung der Handwerkskammer für München und Oberbayern, versteht sich als Schaufenster des bayrischen Handwerks und veranstaltet deshalb wechselnde Ausstellungen. Die Adresse lautet Max-Joseph-Straße 4, aber der Eingang der Galerie befindet sich in der Ottostraße.

Der Kunstschmied Manfred Bergmeister (1927 – 2019) gehörte zu den Gründern der »Galerie Handwerk«. Davor, an der Ecke Ottostraße / Max-Joseph-Straße, befindet sich seine Bronze-Plastik »Vernetzungen« aus dem Jahr 1993.

Unter dem Titel »Wilde Gefährten. Künstlerisches Spielzeug – spielerische Kunst« präsentierte die Galerie Handwerk vom 28. November bis 28. Dezember 2024 Arbeiten von rund 50 Ausstellerinnen und Ausstellern aus Deutschland, Tschechien, Belgien, Schweden, Großbritannien und Frankreich.

Album über Ausstellungen der Galerie Handwerk München (privat)

Kunstwerk von Gábor Török

An der Ottostraße 17 stößt man auf eine 2016 aufgestellte Bronzefigur des Bildhauers Gábor Török (*1952).

Rolf Nida-Rümelin: Mädchen mit Krug

Nahe der Einmündung der Otto- in die Briennerstraße (Ottostraße 21) steht seit 1958 die von Rolf Nida-Rümelin (1910 – 1996) entworfene Bronzefigur eines Mädchens mit Krug.

Platz der Opfer des Nationalsozialismus

Der Platz zwischen der Brienner Straße und dem Maximiliansplatz ‒ schräg gegenüber dem ehemaligen Wittelsbacher Palais, in dem sich von 1933 bis 1945 das Hauptquartier der Münchner Gestapo befand ‒ heißt seit 1946 »Platz der Opfer des Nationalsozialismus«. Anstelle eines Gedenksteins von Karl Oppenrieder wurde 1985 ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus aufgestellt, und ein Gedenkstein erinnert seit 1995 an die ermordeten Münchner Sinti und Roma. Der Platz selbst wurde 2012 bis Anfang 2014 neu gestaltet.

Prielmayerstraße

Das frühere Herzoggartengasserl wurde 1886 nach Korbinian von Prielmayr (1643 – 1707) umbenannt, der unter Kurfürst Maximilian II. Emanuel 1683 zum kurfürstlichen Rat und Geheimen Secretarius, 1689 zum Leiter der Geheimen Kanzlei und 1702 zum Geheimen Kriegskanzleidirektor avanciert war. Korbinian von Prielmayr hatte auch maßgeblich die kurbayrische Außenpolitik beeinflusst.

Justizpalast

Nachdem man 1886 auf dem Areal des nach Clemens Franz de Paula von Bayern benannten Herzoggartens endlich einen geeigneten Bauplatz für den Justizpalast gefunden hatte, beauftragte Prinzregent Luitpold den Münchner Architekten Friedrich von Thiersch (1852 – 1921) mit der Gestaltung. Die Bauarbeiten begannen 1891. Eingeweiht wurde der neubarocke Justizpalast 1897.

Album über den Justizpalast

Richard-Wagner-Straße

Seit 1898 trägt die Straße zwischen der Brienner Straße und der Gabelsbergerstraße den Namen des Komponisten Richard Wagner (1813 – 1883). Inzwischen wird wegen Wagners Antisemitismus über eine Umbenennung diskutiert.

Leonhard Romeis

Leonhard Romeis (1854 – 1904) baute nicht nur das heutige Paläontologische Museum in der Richard-Wagner-Straße 10, sondern auch das Wohnhaus-Ensemble der benachbarten Hausnummern 5 bis 11 im Stil des Historismus. Hausnummer 7 ist Neugotik, alles andere Deutsche Renaissance. (Von Leonhard Romeis stammt auch das → neubarocke Eckhaus in der Schackstraße 2.)

Album über das Geologische und Paläontologische Museum (privat)

Richard-Wagner-Straße 5 – 11 (Fotos: 2024)

Sandstraße

Die Sandstraße wurde 1811 nach den Kies- und Sandgruben benannt, die es damals dort gab.

Meisterhöfe

Der Gebäudekomplex der ehemaligen Papierfabrik Steib an der Sandstraße 33 wurde 1999 bis 2002 unter dem Namen »Meisterhöfe« in Büros, Ateliers und ein Restaurant umgebaut. Unter einem Verbindungsbau hängt ein rotes Auto.

Fischmarktbrunnen

1831 baute man auf dem Viktualienmarkt einen Laufwasserbrunnen. Der Steinmetzmeister Franz Höllriegel (1794 – 1858) gestaltete diesen Fischmarktbrunnen. Aufgrund von Umgestaltungen am Viktualienmarkt wurde der Brunnen 1895/96 an die Ecke Dachauer Straße / Gabelsbergerstraße gebracht. Und weil 1958 damit begonnen wurde, die Straßen dort zu verändern, musste der Fischmarktbrunnen noch einmal weichen. Seit 1961 steht der vom Steinmetzbetrieb Oppenrieder restaurierte oktogonale Brunnen auf der dreieckigen Grünfläche zwischen Sandstraße, Josef-Ruederer-Straße und Dachauer Straße.

Schackstraße

Seit 1897 erinnert die Schackstraße in Schwabing an den Dichter, Kunst- und Literaturhistoriker Adolf Friedrich Graf von Schack (1815 – 1894), der 1856 auf Einladung von König Maximilian II. nach München zog und eine Gemäldesammlung aufbaute, aus der schließlich das Kunstmuseum → »Sammlung Schack« in der Prinzregentenstraße hervorging.

Das neubarocke Eckhaus in der Schackstraße 2 gegenüber dem → Siegestor entstand 1895 bis 1897 nach Plänen des Architekten Leonhard Romeis, von dem auch mehrere Gebäude in der → Richard-Wagner-Straße stammen.

Schellingstraße

Die Straße, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst Jagd-, dann Löwenstraße hieß, erhielt 1857 den Namen des Naturphilosophen Friedrich Wilhelm Schelling (1775 – 1854), der als einer der Hauptvertreter des Deutschen Idealismus gilt und von 1806 bis 1841 in München lebte. Bemerkenswert ist, dass die Schellingstraße um 1900 mit Holz gepflastert war.

Brunnenplastik

Der Bildhauer Thomas Otto Munz schuf 1972 einen Brunnen, der seither im Hof zwischen Schellingstraße 3 und Ludwigstraße 25 vor dem Institut für Deutsche Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität sprudelt.

Thomas Munz (1929 – 2011) studierte nach einer Schreiner-Ausbildung Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste München. Als freier Künstler arbeitete er in Bayern und Österreich.

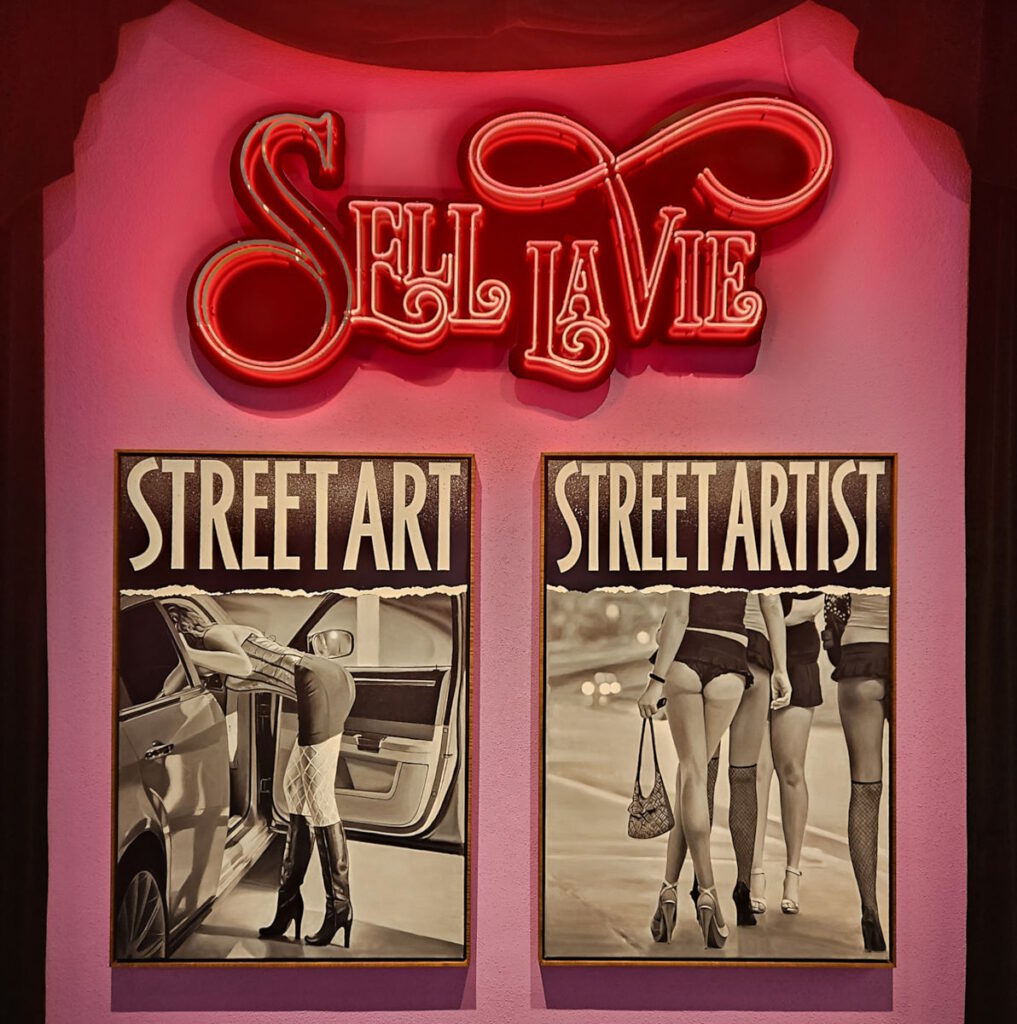

AMUSEUM of Contemporary Art

Das 2022 eröffnete AMUSEUM of Contemporary Art in der Schellingstraße 3 verbindet in seinem Namen die Wörter Amusement und Museum. Getragen wird die Einrichtung vom 2012 gegründeten gemeinnützigen Kunstverein Positive-Propaganda in München. Ziel ist es, die internationale Streetart-Bewegung in Zusammenarbeit mit Kunstaktivisten zu dokumentieren und der Öffentlichkeit vorzustellen.

Vom 5. Oktober 2024 bis 20. Juli 2025 zeigte das AMUSEUM of Contemporary Art die Ausstellung »SELL LA VIE«, ein Kaleidoskop mit mehr als 90 in Öl gemalten, im Siebdruck oder mit anderen Techniken geschaffenen Werken von NoNÅME. Der die Selbstinszenierung ablehnende anonyme Künstler verschiebt den Fokus vom Schaffenden zur Kunst und beleuchtet damit pointiert gesellschaftliche Entwicklungen.

AMUSEUM of Contemporary Art (offizielle Website)

Jugendstil

Martin Dülfer gestaltete 1897 bis 1900 das Jugendstil-Gebäude in der Schellingstraße 26, in dem 1925 bis 1931 Wilhelm Hoegner (1887 – 1980) wohnte, bayerischer Ministerpräsident von 1954 bis 1957 und »Vater der bayerischen Verfassung«.

Der in Breslau geborene Architekt Martin Dülfer (1859 – 1942) schloss sein Studium 1885/86 bei Friedrich von Thiersch an der Technischen Hochschule München ab und begann dann auch in der bayrischen Metropole mit seiner Berufstätigkeit, zunächst im Stil des Historismus. Von 1900 an wandte er sich dem Jugendstil zu, und von 1902 bis zu seinem Umzug nach Dresden 1906 wohnte er im selbst gebauten → Jugendstil-Mietshaus in der Leopoldstraße 77. Martin Dülfer zählt zu den bedeutendsten Architekten dieser Stilrichtungen.

Schelling-Salon

Der Schelling-Salon (Schellingstraße 54) geht auf eine bereits 1867 nachweisbare Gartenwirtschaft zurück: »Hermann’s Salon, Eck[e] der Schelling- und Barerstraße«. 1872 kaufte Silvester Mehr das Anwesen und ließ des Vorderhaus bauen. Der »Schelling-Salon« wurde zur Friedhofs-Gaststätte, und von 1882 an befand sich die Endhaltestelle einer Pferdebahnlinie zum → nördlichen Friedhof vor der Tür. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts versteht sich der Schelling-Salon als ältestes Wiener Café-Restaurant mit Billard in München.

Franz Josef Strauß (1915 – 1988), dessen Eltern in der Schellingstraße 49 eine Metzgerei betrieben, holte als Kind im Schelling-Salon das Bier für seinen Vater. Zu den prominenten Gästen gehörten zum Beispiel Rainer Maria Rilke, Bertolt Brecht, Joachim Ringelnatz, Franz Marc, Wassily Kandinsky und Lenin. Als der damalige Wirt Engelbert Mehr beschloss, Hitler nicht mehr anschreiben zu lassen, wechselte der spätere Reichskanzler in die benachbarte »Osteria Bavaria«.

Vier Generationen der Familie Mehr betrieben den Schelling-Salon von 1872 bis 2025, aber Silvester Mehrs kinderlose Urenkelin Evelin Mehr überlässt den Schelling-Salon zum Jahreswechsel 2025/26 dem Augustiner-Bräu, und der hat ihn an Christoph Klingele verpachtet, der auch das Café Puck in der Türkenstraße betreibt.

Schönfeldstraße

Die Schönfeldstraße befindet sich in der Schönfeldvorstadt, einem ab 1795 durch die Stadterweiterung entstandenen Teil der Maxvorstadt.

Der Bildhauer Bernhard Bleeker* (1881 – 1968) schuf 1955 bis 1960 das Kavallerie-Denkmal mit einem Bronzepferd ohne den gefallenen Reiter. Es steht vor einem 1822 von Leo von Klenze als Wohn- und Kommandanturgebäude des Kriegsministers errichteten Bauwerk, dem heutigen Bayerischen Hauptstaatsarchiv.

*) Mehr über Bernhard Bleeker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Seidlstraße

Die Hasenstraße wurde 1910 – also noch zu seinen Lebzeiten – nach dem hier wohnenden Architekten Gabriel von Seidl (1848 – 1913) umbenannt (vgl. Marsstraße 26).

Georg Brenninger: »Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend«

An der Ecke Seidl-/Marsstraße (Seidlstraße 8) sind zwei 1957 vom Bildhauer Georg Brenninger* (1909 – 1988) geschaffene Werke aus Eisen zu finden: »Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend«.

*) Mehr über Georg Brenninger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Georg Brenninger: »Spiel verschränkter Figuren liegend und stehend« (Fotos: März 2025)

Ehemalige Stadtkommandantur

Emanuel von Seidl (1856 – 1919) gestaltete 1901 in der später nach seinem älteren Bruder benannten Straße ein Gebäude für die damalige Stadtkommandantur. Heute nutzt die Autobahndirektion Südbayern das neubarocke Bauwerk in der Seidlstraße 7 bis 11.

Stiglmaierplatz

Der heutige Stiglmaierplatz hieß 1808 bis 1812 Kronprinzenplatz, danach bis 1821 Ludwigplatz und anschließend Luitpoldplatz. Seit 1845 trägt er den Namen des Bildhauers und Erzgießers Johann Baptist Stiglmaier (1791 – 1844). Von ihm stammen u. a. das → Denkmal von König Max Joseph I. und der → Obelisk am Karolinenplatz. Nach seinem Tod vollendete sein Neffe Ferdinand von Miller die Arbeit an der → Bavaria.

Löwenbräukeller

Der Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz wurde 1882/83 nach Plänen von Albert Schmidt (1841 – 1913) errichtet und bereits 1893/94 – ebenfalls nach Entwürfen von Albert Schmidt – umgebaut. Im Zuge der Umgestaltung entstand auch der von Friedrich von Thiersch (1852 – 1921) entworfene Turm. Die Löwenfigur gestaltete der Bildhauer Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) um 1900. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Löwenbräukeller durch einen Luftangriff teilweise zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte 1950 bzw. 1955.

Bei einer Massenpanik während einer Veranstaltung im Löwenbräukeller kamen im April 1973 zwei Mädchen ums Leben. Im Juli 1986 brannte der Festsaal aus.

*) Mehr über Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

U-Bahnhof Stiglmaierplatz

Die U-Bahnhöfe Rotkreuzplatz, Maillingerstraße und Stiglmaierplatz wurden im Mai 1983 eröffnet. Die Hintergleiswände sind nach einem vom Grafiker Hansfried Münchberg (*1946) entworfenen einheitlichen Grundschema gestaltet: Farbstreifen, die von schmal bis breit variieren.

Album über U-Bahnhöfe in München

Stützelplatz

Der früher namenlose Platz im Nordosten der Kreuzung Luisen- / Elisenstraße wurde 2017 nach dem bayrischen Politiker Karl Stützel (1872 – 1944) benannt, der sich als Innenminister sowohl der KPD als auch der NSDAP entgegen gestellt und 1925 ein Redeverbot gegen Hitler verhängt hatte. Am 9. März 1933 enthoben ihn die Nationalsozialisten seines Amtes und brachten ihn ins → »Braune Haus«.

1994 beschloss das Baureferat der Landeshauptstadt München, am späteren Stützelplatz einen Aktionsraum für temporäre Kunst einzurichten. Als erstes Kunstwerk wurde dort »Geöffneter Granit III« von Nikolaus Gerhart (*1944) enthüllt. 1996 folgte »Der Ring« des italienischen Bildhauers Mauro Staccioli (1937 – 2018).

Theresienstraße

Die Theresienstraße erinnert seit 1912 an Therese von Sachsen-Hildburghausen (1792 – 1854), auf deren Eheschließung mit dem damaligen Kronprinzen Ludwig von Wittelsbach (1786 – 1868) im Oktober 1810 die Wiesn (Oktoberfest) zurückgeht. 1825 wurde sie an seiner Seite Königin von Bayern.

Das neubarocke Mietshaus Theresienstraße 158 wurde 1892 von Friedrich Adam errichtet.

Türkenstraße

Kurfürst Max Emanuel (1662 – 1726) beabsichtigte, die Münchener Residenz und das 1687 ‒ 1692 ausgebaute Kanalnetz zwischen den Schlossanlagen Nymphenburg und Schleißheim durch einen Kanal zu verbinden. 1701 beauftragte er seinen Geometer Mathias Paur mit der Planung. Soldaten der kurfürstlichen Infanterie begann 1702 mit dem Aushub, aber nach zwei Jahren wurden die Arbeiten eingestellt. Das bereits ausgehobene Teilstück von der Residenz bis zum Nymphenburg-Biedersteiner Kanal wurde 1811 verfüllt.

Weil sich das unzutreffende Gerücht verbreitete, Kriegsgefangene aus dem Großen Türkenkrieg (1683 ‒ 1699) seien am Bau des Kanals beteiligt gewesen, wurde vom »Türkengraben« gesprochen – und 1812 übertrug sich die Bezeichnung auf die Türkenstraße in der Maxvorstadt.

Türkenstraße 16

In der Türkenstraße 16 befand sich das Stammhaus der 1923 gegründeten »Bayerischen Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG« (BayWa), bis diese ihren Firmensitz in den Sechzigerjahren in den → Arabellapark in Bogenhausen verlegte. 2005 bis 2011 wurden die Gebäude Türkenstraße 16 bis 20, die sich inzwischen im Besitz der Schweizer Großbank UBS befanden, saniert und umgebaut.

Notburga (um 1265 – 1313), die Tochter eines Hutmachers, sorgte als Dienstmagd auf Schloss Rattenburg bei Kufstein für Arme, Kranke und Behinderte – bis ihr Dienstherr Heinrich I. starb, dessen Schwiegertochter Ottilia die Speisung der Bedürftigen verbot und Notburga das Schloss verlassen musste. Der Bauer, bei dem sie dann arbeitete, verlangte eines Tages, dass alles Getreide vor einem befürchteten Wetterumschwung eingeholt werde. Notburga wollte jedoch beim ersten Glockengeläut beten, wie gewohnt, und als der Bauer sie zur Weiterarbeit zu zwingen versuchte, warf sie die Sichel in den Himmel – die daraufhin an einem Sonnenstrahl hängen blieb. Nach dem Tod Ottilas von Rattenberg durfte Notburga auf das Schloss zurückkehren und auch wieder die Bedürftigen versorgen. Papst Pius IX. bestätigte 1862 die Verehrung Notburgas von Rattenberg als Heilige, die schon zu ihren Lebzeiten begonnen hatte. Sie gilt als Patronin sowohl der Dienstmägde als auch der Landwirtschaft.

Leonhard, der Sprössling einer fränkischen Adelsfamilie, soll im 6. Jahrhundert gelebt haben. Während er am Hof der Merowinger erzogen wurde, setzte er sich für Gefangene ein. Als bei der Königin während einer Jagd die Wehen einsetzten, rettete Leonhard sowohl ihr als auch dem Kind das Leben und erhielt dafür ein Stück Land, auf dem er das Kloster Noblat gründete (Saint-Léonard-de-Noblat im Arrondissement Limoges). Später lehnte er die angebotene Bischofswürde ab und zog sich als Eremit in den Wald von Pauvain bei Limoges zurück. Die Katholiken verehren Leonhard von Limoges als Heiligen (Leonhardi-Ritt).

»Türkentor«

In den Siebzigerjahren riss man die Kriegsruinen der 1823 bis 1825 gebauten Türkenkaserne bis auf das »Türkentor« ab. Die Berliner Architekten Sauerbruch Hutton führten 2008 bis 2010 eine von der Stiftung Pinakothek der Moderne finanzierte Sanierung des Türkentors an der Türkenstraße 17 durch. Seither befindet sich die von der Udo und Anette Brandhorst Stiftung erworbene Skulptur »Large Red Sphere« im Gebäude. Geschaffen wurde die 25 Tonnen schwere Granitkugel 2002 von Walter De Maria (1935 – 2013).

Türkenstraße 30

An der Türkenstraße 30 fällt ein Mietshaus auf, das um 1845 vermutlich nach Entwürfen des Architekten und Bauingenieurs Franz Jakob Kreuter (1813 – 1889) gebaut wurde – der 1843/44 auch das Palais Dürckheim an der Türkenstraße 4 gestaltet hatte. Rundbögen, Lisenen und Terrakottaornamente gliedern das Mauerwerk aus weißen und roten Ziegeln.

Türkenstraße 55

Das neubarocke Mietshaus in der Türkenstraße 55 wurde 1881 fertiggestellt.

»8. November 1939«

Der Schreiner Georg Elser (1903 – 1945) arbeitete von Dezember 1936 bis März 1939 als Hilfsarbeiter in einem Unternehmen in Heidenheim und nutzte die Gelegenheit, um nach und nach 250 Pressstücke Schießpulver zu entwenden. Im Frühjahr 1939 wechselte er für kurze Zeit zu einem Steinbruch in Königsbronn-Itzelberg und stahl dort 125 Sprengkapseln und 105 Dynamit-Sprengpatronen. Dann zog er nach München und bereitete sich weiter auf einen Anschlag gegen Hitler vor. Im September und Oktober 1939 aß er abends im Bürgerbräukeller, versteckte sich, bis geschlossen wurde und höhlte nachts eine Säule aus, damit er schließlich seine tagsüber gebaute Zeitbombe platzieren konnte.

Am 8. November 1939 war – wie üblich – eine Rede Hitlers im Bürgerbräukeller anlässlich des am 8./9. November 1923 gescheiterten Putschversuchs geplant. Georg Elsers Zeitzünder war auf 21.20 Uhr eingestellt. Weil Hitler jedoch wegen schlechten Wetters für die Rückreise nach Berlin statt des Flugzeugs den Zug nehmen musste, begann er schon um 20 Uhr mit seiner einstündigen Rede war bereits unterwegs zum Bahnhof, als die Bombe in der Säule hinter dem Rednerpult explodierte. Acht Menschen wurden getötet und 15 schwer verletzt.

Noch am Abend wurde Georg Elser beim Versuch, in die Schweiz zu entkommen, in Konstanz festgenommen. Ohne Gerichtsverfahren sperrten ihn die Nationalsozialisten ein und erschossen ihn am 9. April 1945 im KZ Dachau.

1996 wurde ein kleiner Platz an der Türkenstraße nach Georg Elser benannt.

Zum Gedenken an den Widerstandskämpfer entwarf die Künstlerin Silke Wagner (*1968) eine Installation aus Glas und Aluminium, die am 27. Oktober 2009 an der Fassade der Grundschule Türkenstraße enthüllt wurde: »8. November 1939«. Die abstrakte Darstellung einer Explosion leuchtet jeden Abend um 21.20 Uhr eine Minute lang auf.

»Weltenvogel-Brunnen«

Ein von der Künstlerin Antje Tesche-Mentzen* gestalteter »Weltenvogel-Brunnen« aus Bronze mit einem Mosaik-Becken befindet sich im Vorgarten an der Türkenstraße 70.

*) Mehr zu Antje Tesche-Mentzen im Album über Brunnen

Veterinärstraße

Die Straße zwischen dem Professor-Huber-Platz und der Königinstraße wurde um 1800 nach der 1790 dort eröffneten Thier-Arzney-Schule benannt, die ab 1810 Königliche Central-Veterinär-Schule hieß und 1914 als Tierärztliche Fakultät in die Ludwig-Maximilians-Universität München integriert wurde.

Im Gartenhof des von der LMU genutzten Gebäudes in der Veterinärstraße 1 (früher: Fritz-Beck-Studentenhaus) wurde im Mai 1965 der von dem Bildhauer Max Faller (1927 – 2012) gestaltete »Dante-Brunnen« mit Figuren aus »La Divina Commedia« enthüllt.

Fritz Behn: Löwin

Bei drei langen Afrikareisen (1907/08, 1909/10, 1931/32) beschäftigte sich der Bildhauer Fritz Behn* (1878 – 1970) mit der Tierwelt des Kontinents. Er veröffentlichte darüber zwei Bücher und schuf eine Reihe von Tierplastiken. Auf der Jahresausstellung 1930 im Münchner Glaspalast erwarben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen die von Fritz Behn einige Jahre zuvor geschaffene Figur einer Löwin. Zu finden ist das Kunstwerk auf dem Innenhof der Tierärztlichen Fakultät der LMU in der Veterinärstraße 13.

*) Mehr zu Fritz Behn im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Werner-von-Siemens-Straße

Siemens wurde 1847 in Berlin gegründet, aber das Unternehmen verlegte den Firmensitz 1949 nach München. Die Hauptverwaltung zog 1957 ins 1825/26 errichtete Palais Ludwig Ferdinand am → Wittelsbacher Platz, das Leo von Klenze* entworfen und dann auch 25 Jahre lang bewohnt hatte. 1999 entstand ein neues Verwaltungsgebäude (»SiemensForum«) am Oskar-von-Miller-Ring 20 nach Plänen des New Yorker Architekten Richard Meier (*1934), und 2013 bis 2016 ließ Siemens nach Entwürfen von Henning Larsen Architects die heutige Konzernzentrale an der 2016 nach dem Unternehmensgründer Werner von Siemens (1816 – 1892) benannten Straße bauen. Das Atrium entstand nach Entwürfen des dänischen Architekten Louis Becker (*1962).

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Wasservorhang

»The Wings«

Vor der Siemens-Konzernzentrale in der Werner-von-Siemens-Straße 1 ragt seit 2016 das Kunstwerk »The Wings« zehn Meter hoch auf. Daniel Libeskind (*1946) schuf es in vier Exemplaren, die auf der Expo 2015 in Mailand erstmals zu sehen waren. Die 15 Tonnen schweren Aluminium-Skulpturen stehen nun vor den Siemens-Standorten in Mailand, Berlin, Erlangen und München. Bei »The Wings« in der Maxvorstadt lassen sich durch tausende von LEDs in der Oberfläche Lichteffekte erzeugen.

»Schwesterngruppe«

Im Atrium der Siemens-Konzernzentrale in der Maxvorstadt wurde 2016 das knapp vier Meter hohe Kunstwerk »Schwesterngruppe« enthüllt, das Georg Baselitz (Hans-Georg Kern, *1938) als Auftragsarbeit geschaffen hatte. Es besteht aus Bronze, wiegt zwei Tonnen – und ähnelt seiner »BDM-Gruppe« in Künzelsau aus dem Jahr 2012.

Wittelsbacherplatz

Der Wittelsbacherplatz in München wurde 1820 angelegt. Im Zentrum ragt das 1839 nach einem Modell des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen (1770 – 1844) gestaltete Reiterstandbild* des Kurfürsten Maximilian I. auf. Im Norden des Platzes steht das 1825 errichtete Palais Ludwig Ferdinand. Im Osten befinden sich das 1817 – 1821 gebaute Palais Leuchtenberg und das 1826 – 1828 als Ball- und Konzerthaus konzipierte Odeon. Auf der Westseite begrenzt das Palais Arco-Zinneberg (1820) den Wittelsbacherplatz. Alle vier Palais wurden von Leo von Klenze gestaltet.

*) Mehr zum Reiterstandbild auf dem Wittelsbacherplatz im Album über Denkmäler