Der Begriff Kunst im öffentlichen Raum umfasst Kunstwerke und temporäre Installationen, die am Straßenrand, auf Plätzen, in Parks, Grünanlagen oder Skulpturengärten wahrgenommen werden können. (Mehr dazu im ersten Teil: Kunst im öffentlichen Raum.)

Hier kann nur eine Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Werken im öffentlichen Raum der Stadt München vorgestellt werden. Brunnen und Denkmäler, Kunst am Bau, U-Bahnhöfe und Urban Art finden Sie in eigenen Alben: Themen.

Max Lacher

Max Lacher (1905 ‒ 1988) studierte nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule München an der Akademie der Bildenden Künste München. Weil er sich weigerte, der NSDAP beizutreten, musste er auf Ausstellungen und eine Professur verzichten. Stattdessen zog ihn die Reichsarmee 1940 ein. Und im Zweiten Weltkrieg zerstörte ein Bombenangriff Max Lachers Atelier in München mit seinem vor dem Krieg geschaffenen Werk. Ende April 1945 beteiligte sich Max Lacher an der Freiheitsaktion Bayern (→ Münchner Freiheit) und wurde deshalb in Abwesenheit zum Tod verurteilt.

Anastasiakapelle

Die Anastasiakapelle im alten Teil des → Waldfriedhofs in Hadern wurde 1932 nach Plänen des Architekten Hermann Leitenstorfer (1886 – 1972) errichtet, und Max Lacher* (1905 – 1988) schuf 1948 die Fresken. Bei unseren Besuchen konnten wir zwar durch ein Gitter in die Kapelle schauen, aber in dem dunklen Raum die Fresken von Max Lacher kaum erkennen.

Marienplatz

Dionysius Haertl übernahm 1760 eine seit 1715 existierende Bierwirtschaft am Marienplatz. 1954 brachte Max Lacher an der Fassade (Weinstraße 1) mit eingefärbtem Putz auf einer schwarzen Grundschicht ein Sgrafitto an. Im Jahr darauf bemalte er die Fassade des 1951 wiederaufgebauten Nachbargebäudes an der Ecke Wein-/Kaufingerstraße (Marienplatz 2) mit einem Fresko.

Heinrich Primat kehrte 1416 von einer Pilgerreise aus dem Heiligen Land nach München zurück und erfüllte sein Versprechen, ein Gemälde zu Ehren des hl. Onuphrius (um 320 – um 400) zu stiften, der 60 Jahre als Einsiedler in der Wüste gelebt hatte. Das Wohnhaus am Marienplatz 17 wurde zwar einige Male abgerissen und neu aufgebaut, aber nie mehr fehlte ein Bild des Onuphrius. Das heutige Gebäude wurde Anfang der Fünfzigerjahre nach Plänen von Hansjakob Lill (1913 – 1967) errichtet, und Max Lacher entwarf das Onuphrius-Mosaik.

Wo heute das Kaufhaus Beck (»Am Rathauseck«) steht, befand sich früher das 1859 eröffnete Café Perzel mit einer üppigen Neurokoko-Stukkierung an der Fassade. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gebäude wurde 1954 nach Plänen des Architekturbüros Henneberger wieder aufgebaut, und 1956 gestaltete Max Lacher die Fassade mit Sgraffiti und Steinintarsien. Auf dem Bild präsentiert ein Verkäufer einer Kundin eine Stoffbahn.

Max Lacher: Wandbilder am Marienplatz (Fotos: Oktober 2023)

Fresken am Palais Toerring-Jettenbach

1951 restaurierte Max Lacher die Fresken von Johann Georg Hiltensperger am → Palais Toerring-Jettenbach in der Maximilianstraße gegenüber dem → Max-Joseph-Platz.

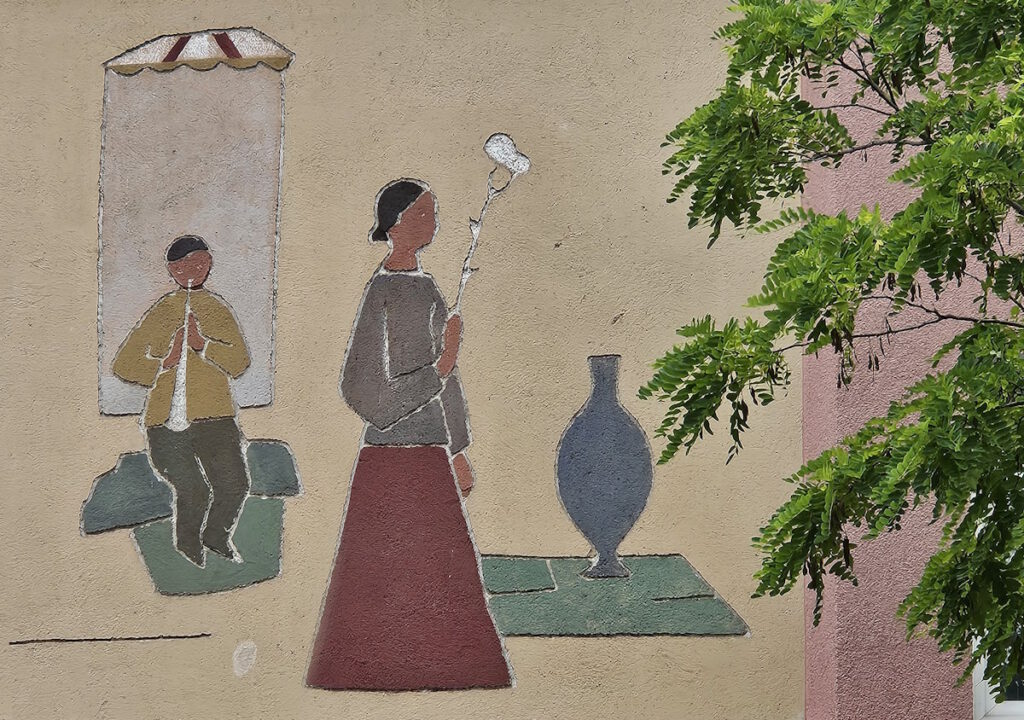

Wandbild

Der Arzt und Pädiater August von Hauner (1811 – 1884) gründete 1846 eine Kinderklinik an der heutigen Lindwurmstraße, die inzwischen als Universitätsklinik betrieben wird. Im Innenhof malte Max Lacher 1960 ein großes Wandbild.

Fassadenmalerei

Auch die Fassadenmalerei am Mariahilfplatz 19 stammt von dem Münchner Künstler Max Lacher.

Peter Simon Lamine

Peter Simon Lamine (1738 ‒ 1817) erhielt nach seiner Ausbildung bei dem Bildhauer Peter Anton Verschaffelt (1710 – 1793) ein Stipendium des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor, das ihm eine mehrjährige Studienreise nach Wien, Paris und Rom ermöglichte. 1771 kehrte er in seine Heimatstadt Mannheim zurück und wurde noch im selben Jahr zum Hofbildhauer ernannt. Ab 1793 leitete er die Mannheimer Zeichnungsakademie. Die wurde jedoch 1804 geschlossen. Daraufhin zog Peter Simon Lamine nach München und begann an der Kunstakademie Bildhauerei zu lehren.

Pan

Östlich des Badenburger Sees im Nymphenburger Schlosspark befindet sich die Skulptur eines Pan, der neben einem Ziegenbock ruht und auf einer Hirtenflöte spielt. Der Bildhauer Peter Simon Lamine schuf das Werk 1815 und wiederholte dabei ein Motiv, das er 1774 für den Schlosspark Schwetzingen gestaltet hatte. Die Figur aus Carrara-Marmor sitzt auf einem Sockel aus Nagelfluh mit einer künstlichen Quelle aus dem Abfluss des Sees.

Peter Simon Lamine modellierte außerdem Brunnenfiguren für den nördlichen Kabinettsgarten des Nymphenburger Schlossparks.

Robert von Langer

Robert von Langer (1783 – 1846) wurde von seinem Vater ausgebildet, dem Maler Johann Peter von Langer (1756 – 1824). 1806 erhielt er einen Lehrstuhl an der Münchner Kunstakademie und amtierte ab 1820 parallel dazu als Generalsekretär der Akademie. 1827 übernahm er die Direktion des Königlichen Kabinetts der Handzeichnungen (heute: Staatliche Graphische Sammlung München).

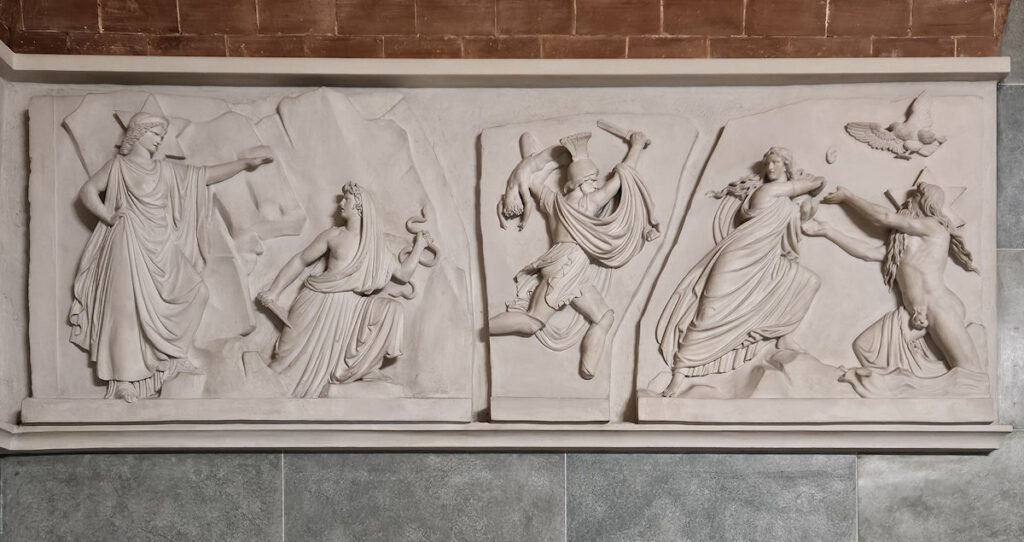

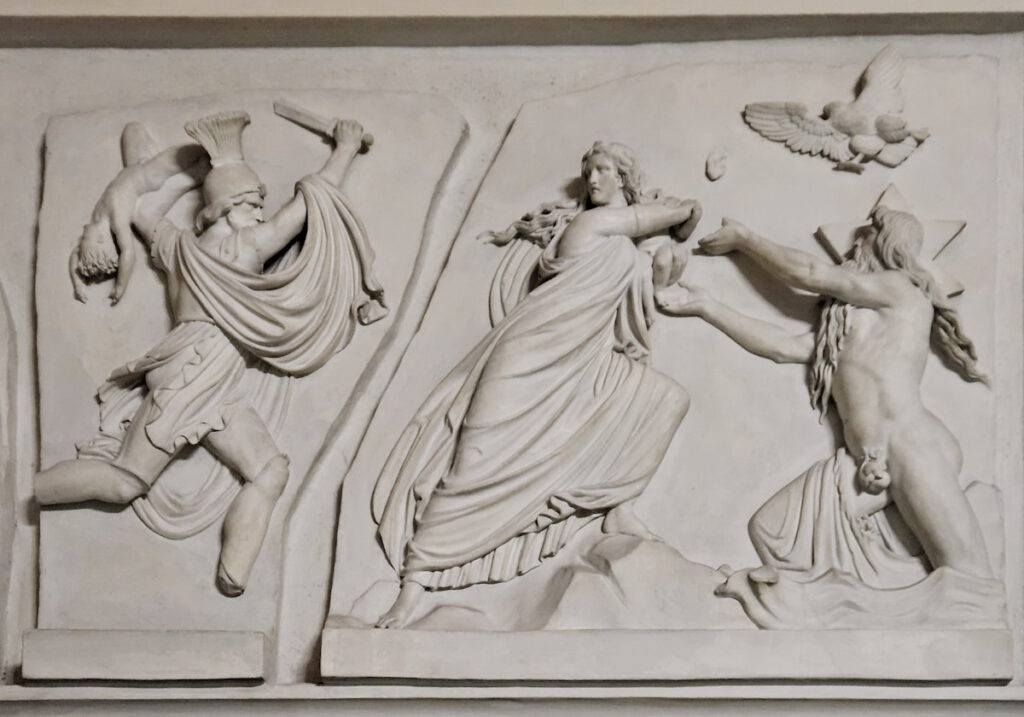

Vier von Robert von Langer für den Empfangssalon des → Herzog-Max-Palais gemalte Fresken hatte man vor dem Abriss des Gebäudes 1938 mit Hilfe von stählernen Spannrahmen abgenommen und ins Bayerische Nationalmuseum gebracht. Wie und wann die 5 x 2,5 Meter großen und 10 Zentner schweren Teile ins »Haus des Deutschen Rechts« transferiert wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls entdeckte man die Fresken in den Fünfzigerjahren, und zwar im heutigen »Freskensaal« im ersten Obergeschoss, den damals das Volkswirtschaftliche Institut der Universität als Hörsaal nutzte (Ludwigstraße 28). 1992/93 wurden sie restauriert.

Aufnahme von Herakles in den Olymp / Sieg von Theseus über Minotaurus (Fotos: Dezember 2025)

Lina Lapelytė

Lina Lapelytė wurde 1984 in Litauen geboren. Sie studierte sowohl Musik als auch Bildhauerei, und dementsprechend kombiniert sie beides in ihrer künstlerischen, auf Performance basierenden Tätigkeit.

»Copper Lick«

Zwischen Muffatwerk und Kabelsteg ließ die Künstlerin Lina Lapelytė vorübergehend eine gemeinsam mit dem Architekturbüro Mantas Peteraitis entworfene und aus einem 400 Millionen Jahre alten Kalksteinfelsen in Litauen gemeißelte Skulptur aufstellen: »Copper Lick«. Vom 19. März bis 18. Juni 2024 diente das als Hörraum für eine wöchentliche Performance mit Gesang und Glockenläuten. Beteiligte Kirchen: St. Lukas, St. Maximilian, St. Nikolai am Gasteig und Loretokapelle, St. Johann Baptist, Frauenkirche.

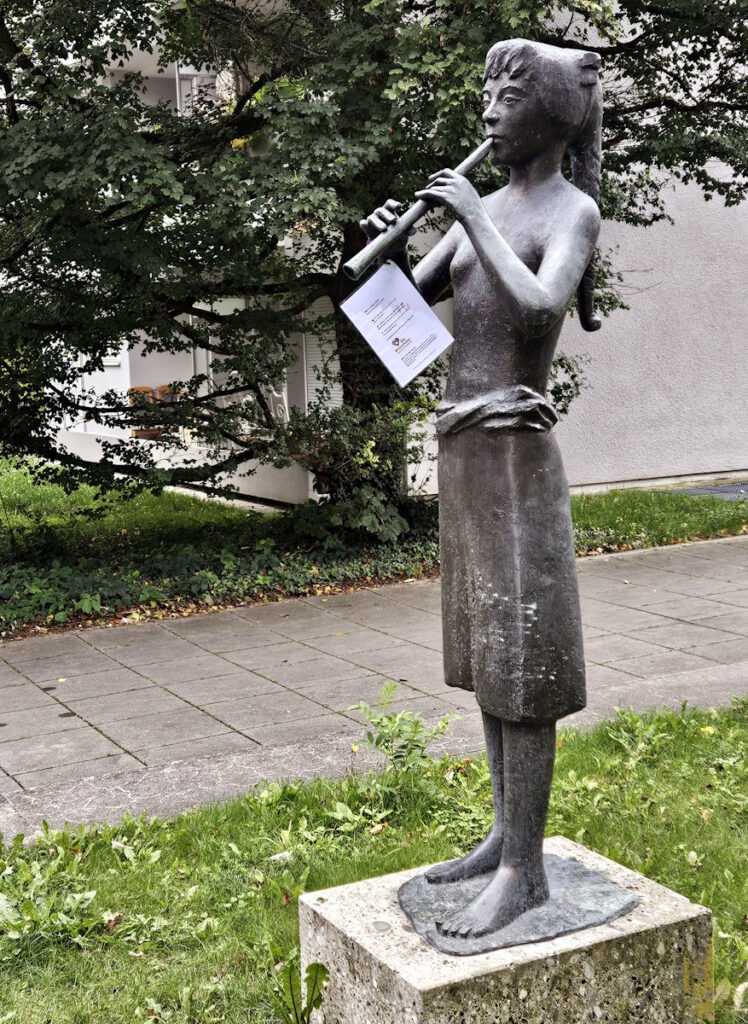

Ernst Laurenty

Der Bildhauer Ernst Laurenty (1885 – 1993), der von 1955 bis 1988 in der Borstei wohnte, schuf dort den → Seepferdchen-Brunnen im Paul-Bürck-Garten, den Hirtengott Pan in der Kastanienallee und die Allegorie der Borstei im Rosengarten. Er wurde 108 Jahre alt.

Ernst Laurenty: Allegorie der Borstei, Hirtengott Pan (Fotos: April 2023)

Mehr dazu im Album über die Borstei

Alf Lechner

Alf Lechner (1925 ‒ 2017) ließ sich 1940 bis 1943 und 1945 bis 1950 vom Landschaftsmaler Alf Bachmann am Starnberger See ausbilden. Dann arbeitete er als Maler, Graphiker, Industriedesigner und Lichttechniker, bis er sich zu Beginn der Sechzigerjahre auf abstrakte Stahlplastiken konzentrierte. Seinen Freund → Fritz Koenig überlebte er um zwei Tage.

»Wasserwand«

Die »Wasserwand« im Westsee des Westparks gestaltete der Bildhauer Alf Lechner 1981/82 für die Internationale Gartenbauausstellung 1983 in München.

»Zueinander«

Die 1996 von Alf Lechner geschaffene Stahlplastik »Zueinander« wurde 2003 von der Alten Pinakothek erworben und im → Skulpturenpark Pinakothek im Kunstareal aufgestellt.

Johannes Leismüller

Johannes Leismüller (*1936) begann 1955 an der → Akademie der Bildenden Künste München zu studieren, wechselte 1960 zur École nationale supérieure des beaux-arts de Paris und machte seinen Abschluss 1962 wieder in München. 1970 bekam der Bildhauer ein Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo.

Raumbogen / Torkonstruktion

Auf der westlichen Seite der Fußgängerbrücke über den Mittleren Ring, die beide Teile des Westparks verbindet, befindet sich eine Pergola: der 1982 von Johannes Leismüller geschaffene »Raumbogen«. Und an der Kreuzung Brudermühl-/Schäftlarnstraße, vor dem Heizkraftwerk Süd, steht eine »Torkonstruktion« des Bildhauers aus dem Jahr 1989.

Johannes Leismüller: »Raumbogen« / »Torkonstruktion« (Fotos: August 2024 / Mai 2025)

Daniel Libeskind

Daniel Libeskind wurde 1946 in Łódź geboren. 1957 emigrierte die Familie nach Israel und 1960 in die USA. Wegen seiner außergewöhnlichen Musikalität studierte Daniel Libeskind Musik, bevor er zur Architektur wechselte und dieses Studium 1972 mit einem Master abschloss. 1978 bis 1985 war Daniel Libeskind Dekan der Architekturfakultät der Cranbrook Academy of Art in Bloomfield Hills / Michigan. 1989 zog er nach Berlin und eröffnete das Architekturbüro »Studio Daniel Libeskind«, aber als er 2003 die Architekturausschreibung für den Neubau des World Trade Center (One World Trade Center) gewann, kehrte er nach New York zurück.

»The Wings«

Vor der → Siemens-Konzernzentrale in der Werner-von-Siemens-Straße 1 ragt seit 2016 das Kunstwerk »The Wings« zehn Meter hoch auf. Daniel Libeskind schuf es in vier Exemplaren, die auf der Expo 2015 in Mailand erstmals zu sehen waren. Die 15 Tonnen schweren Aluminium-Skulpturen stehen nun vor den Siemens-Standorten in Mailand, Berlin, Erlangen und München. Bei »The Wings« in der Maxvorstadt lassen sich durch tausende von LEDs in der Oberfläche Lichteffekte erzeugen.

Erich Lindenberg

Erich Lindenberg (1938 – 2006), der ältere Bruder von Udo Lindenberg, begann 1960 an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen zu studieren und wechselte 1962 an die → Akademie der Bildenden Künste München. Ab 1969 beschäftigte ihn das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München als Zeichner, und 1994 wurde Erich Lindenberg Dozent an der Münchner Kunstakademie. 2006 zog der Künstler nach Berlin.

Zerbrochene Figur

Erich Lindenberg schuf 1996 die Installation »Zerbrochene Figur« im Haupttreppenhaus der → Alten Münze im Graggenauer Viertel der Altstadt.

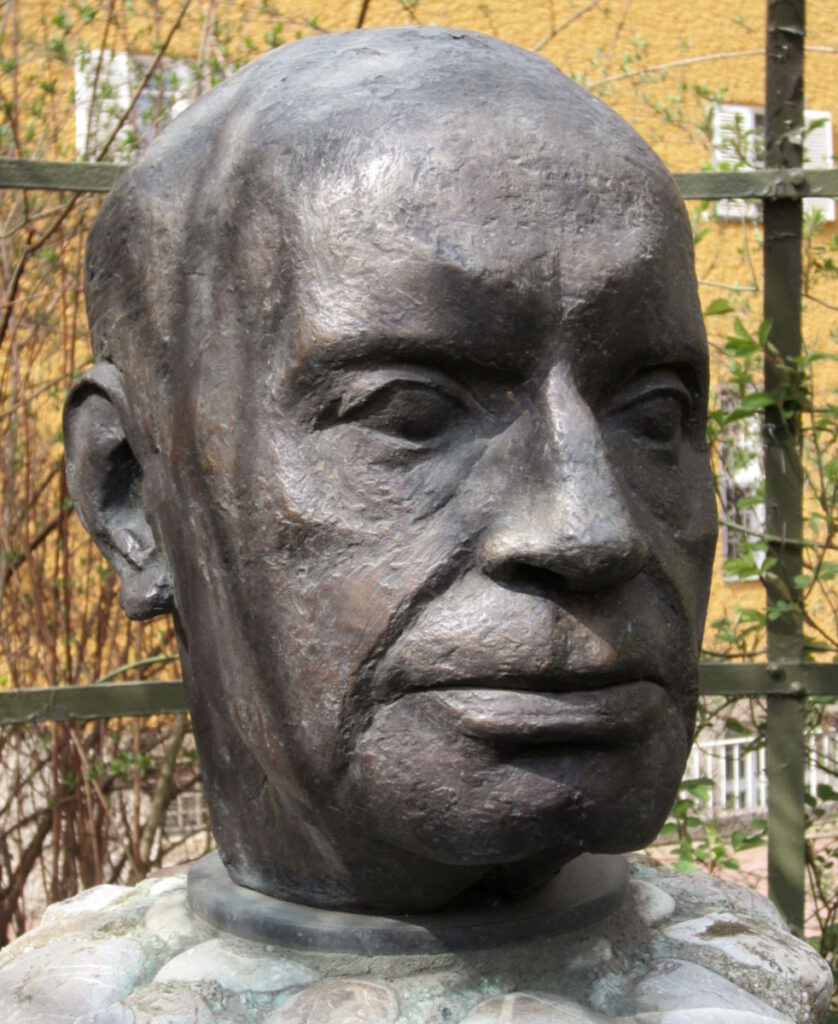

Robert Lippl

Während Robert Lippl (1908 – 2009) an der → Technischen Hochschule (heute: Universität) München studierte, absolvierte er eine Maurer-Ausbildung. Er arbeitete zunächst als Architekt, dann als Maler und Bildhauer. 1956 war er als Bildhauer beim Bau der → Paul-Gerhardt-Kirche in Laim beteiligt. 1958 berief ihn die → Akademie der Bildenden Künste München als Professor für die Grundlagen des dreidimensionalen Gestaltens, und 1966 wurde er Ordinarius.

An der Fassade des Deutschen Patent- und Markenamts in der Zweibrückenstraße symbolisieren seit 1958 von Robert Lippl gestaltete »Magdeburger Halbkugeln« den Erfinder- und Entdeckergeist. – Um 1660 demonstrierte der Physiker und Erfinder, Jurist und Politiker Otto von Guericke (1602 – 1686) an mehreren Orten auf spektakuläre Weise die Wirkung des Luftdrucks, indem er zwei Schalen zur Kugel zusammenfügte und dann mit einer Kolbenpumpe die Luft absaugte. Pferdegespanne schafften es nicht, die vom Luftdruck zusammengepressten »Magdeburger Halbkugeln« auseinander zu reißen.

Triumphkreuz in der Paul-Gerhardt-Kirche in Laim (Foto: Januar 2025)

Als Künstler machte Robert Lippl auch nach seiner Emeritierung im Jahr 1974 weiter und schuf beispielsweise 1982 das → Mahnmal beim ehemaligen Judenlager Milbertshofen.

Marianne Lüdicke

Marianne Lüdicke (1919 – 2012) studierte 1939 bis 1944 an der → Akademie der Bildenden Künste München bei Richard Knecht* (1887 – 1966) und ließ sich dann als freischaffende Bildhauerin im Chiemgau nieder. Ihre 1972 geschaffene Skulptur »Der fröhliche Riese« befindet sich in einem Hof der Schulen an der Knappertsbuschstraße 43 in Englharting.

*) Mehr zu Richard Knecht im Album über Brunnen

Gabriel Luidl

Gabriel Luidl (1688 – 1741) wurde 1720 von Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern zum Hofbildhauer in München ernannt.

Steinfiguren

Am Gasteig bzw. am südlichen Zipfel der Maximiliansanlagen befindet sich eine Kreuzigungsgruppe. Der Hofbildhauer Gabriel Luidl modellierte die Steinfiguren von Maria und Johannes dem Evangelisten um 1720. Das Kreuz kam viel später dazu.

Susan-Maria Lustenberger

Die Schweizer Künstlerin Susan-Maria Lustenberger (1940 – 2000) arbeitete als Malerin und Bildhauerin. Seit 1990 steht in einem Innenhof der Wohnanlage am Gustav-Heinemann-Ring 100 in Neuperlach ihre Bronzefigur »Sonnenmensch«.

1992/93 gestaltete Susan-Maria Lustenberger im Tessin die Bronzefigur »Sonnenvogel«, die dann nach München transportiert wurde und seither im Innenhof des Gebäudekomplexes an der Ecke Dachauer Straße / Helene-Weber-Allee in Neuhausen zu finden ist. Südöstlich hinter dem Kunstwerk ist die → »Freitreppe« von Olaf Metzel zu sehen.

Lidy von Lüttwitz

Lidy von Lüttwitz (1902 – 1996) studierte 1920 bis 1924 zunächst Malerei in Berlin, dann Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Berlin und École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 1932 schloss sie ihr Studium in Berlin ab und richtete ihr eigenes Atelier ein. Die fast gehörlose Bildhauerin arbeitete mit Holz, Bronze und Stein.

1989 schuf Lidy von Lüttwitz die Plastik »Entfaltung IV«, die am Dietzfelbingerplatz bzw. Lanzenstielweg in Neuperlach zu finden ist.

Giacomo Manzù

Giacomo Manzù (Giacomo Manzoni, 1908 – 1991), das zwölfte von vierzehn Kindern einer italienischen Familie, wurde Bildhauer, Medailleur, Grafiker und Zeichner.

»Giulia e Mileto in carrozza«

In der Max-Joseph-Straße 7 steht eine Bronze-Figurengruppe des italienischen Bildhauers Giacomo Manzù aus dem Jahr 1974 mit dem Titel »Giulia e Mileto in carrozza«. Er bildete immer wieder seine Kinder ab, und so gibt es »Giulia e Mileto in carrozza« ebenso wie »Bambini in carrozza« in mehreren Varianten.

Roland Martin

Roland Martin (*1927) konnte erst nach dem Zweiten Weltkrieg sein Abitur nachholen und von 1946 bis 1951 an der Bernsteinschule im ehemaligen Kloster Bernstein in Baden-Württemberg studieren. 1952 begann er als freier Bildhauer in Tuttlingen zu arbeiten.

»Silbersäule«

Die »Silbersäule« aus verdreht geschichteten Aluminiumplatten wurde 1972 von Roland Martin geschaffen. Sie steht in der Nadistraße im Olympiadorf. Ursprünglich wurde sie von einem Motor um die vertikale Achse gedreht.

Roland Martin: »Silbersäule« (Fotos: Juni 2023 / November 2024 / Oktober 2025)

Sepp Mastaller

Josef (»Sepp«) Mastaller (1915 – 2004) studierte nach einer Ausbildung zum Steinmetz bei Josef Henselmann* (1898 ‒ 1987) in München Bildhauerei. Bei seinem Werk »Fröhliches Spiel« an der Ecke Hansastraße 149 / Konrad-Peutinger-Straße 1 im Stadtbezirk Sendling-Westpark handelte es sich ursprünglich um einen Brunnen. Die erhaltene Skulptur besteht aus Nagelfluh.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Karl May

Weil sich die Familie keine höhere Schulbildung für die Söhne leisten konnte, erlernte Karl May (1884 – 1961) bei einem Grabsteinmetz in Frauenaurach das Handwerk des Steinbildhauers. Erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte er an der Akademie der Bildenden Künste München studieren und arbeitete dann als freischaffender Künstler.

»Der Wasserschöpfer«

Anstelle einer Holzbrücke über der Isar, die sogar dem Hochwasser von 1899 standgehalten hatte, wurde 1902/03 eine neue → Reichenbachbrücke aus Beton gebaut. Sechs Steinskulpturen aus Muschelkalk kamen 1925 dazu – darunter »Der Wasserschöpfer« des Bildhauers Karl May. Die Skulptur befindet sich seit 1964 nicht mehr an der Brücke, sondern darunter, am rechten Isarufer in der Au.

Martin Mayer

Martin Mayer (1931 – 2022) studierte 1946 bis 1954 bei Theodor Georgii* (1883 – 1963) in München, zunächst als Privatschüler, dann an der → Akademie der Bildenden Künste. Mit seinem Lehrer arbeitete Martin Mayer auch an der Restaurierung des 1893 bis 1895 nach Entwürfen von Theodor Georgiis Schwiegervater Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921) gestalteten und im Zweiten Weltkrieg beschädigten → Wittelsbacher Brunnens. Als jüngster Bildhauer nahm Martin Mayer bereits 1953 an der »Großen Kunstausstellung« im → Haus der Kunst teil. Nachdem er zwei Jahre lang als Modelleur in den Puppen-Werkstätten von Käthe Kruse (1883 – 1968) in Donauwörth gearbeitet hatte, richtete er 1957 sein erstes Atelier in München ein.

1959 lernten sich Martin Mayer und Bernhard Borst (1883 – 1963) kennen. Weil sich der Bauunternehmer für die Borstei in Neuhausen eine Nachbildung der von Pietro Tacca (1577 – 1640) um 1633 gestalteten Figur »Porcellino« auf dem Mercato Nuovo in Florenz wünschte, schickte er den Bildhauer zweimal nach Italien, und Martin Mayer schuf den → »Sitzenden Keiler«.

Theodor Georgii starb 1963 und hinterließ Martin Mayer sein Atelier im → Hildebrandhaus in Bogenhausen. Im Jahr darauf richtete sich der Künstler in einer Wohnung in der Borstei ein, und 1968 zog er auch mit dem Atelier dorthin.

Von den Bronzefiguren, die Martin Mayer schuf, sind einige in München zu finden: »Sitzender Keiler« (1960), »Orpheus« (1962), eine Büste von Bernhard Borst (1962), »Kugelnder Bär« (1968), »Haarwaschende« (1969), »Olympia Triumphans« (1972), »Schwimmerin« (1977), »Franziskus als Friedensbote« (1979), »Susanna« (1982) und »Bukolika« (1984).

*) Mehr zu Theodor Georgii und Adolf von Hildebrand im ersten Teil des Albums über Kunst im öffentlichen Raum

Kunstwerke in der Borstei

Album über die Borstei

»Sitzender Keiler«

Die Bronze-Skulptur »Sitzender Keiler« schuf der Bildhauer Martin Mayer 1960 im Auftrag von Bernhard Borst für die Borstei nach dem Vorbild der von Pietro Tacca um 1633 gestalteten Figur »Porcellino« auf dem Mercato Nuovo in Florenz. Bei der Plastik vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum im Kreuzviertel der Altstadt handelt es sich um einen zweiten Guss aus dem Jahr 1976.

»Kugelnder Bär«

Vor der Städtischen Kindertagesstätte in der Thelottstraße 18 im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl ist die 1968 von Martin Mayer gestaltete Bronzefigur »Kugelnder Bär« zu finden.

»Haarwaschende«

In Sendling, am südlichen Ende der Höltystraße, steht die 1969 von Martin Mayer gestaltete Bronzefigur »Haarwaschende«.

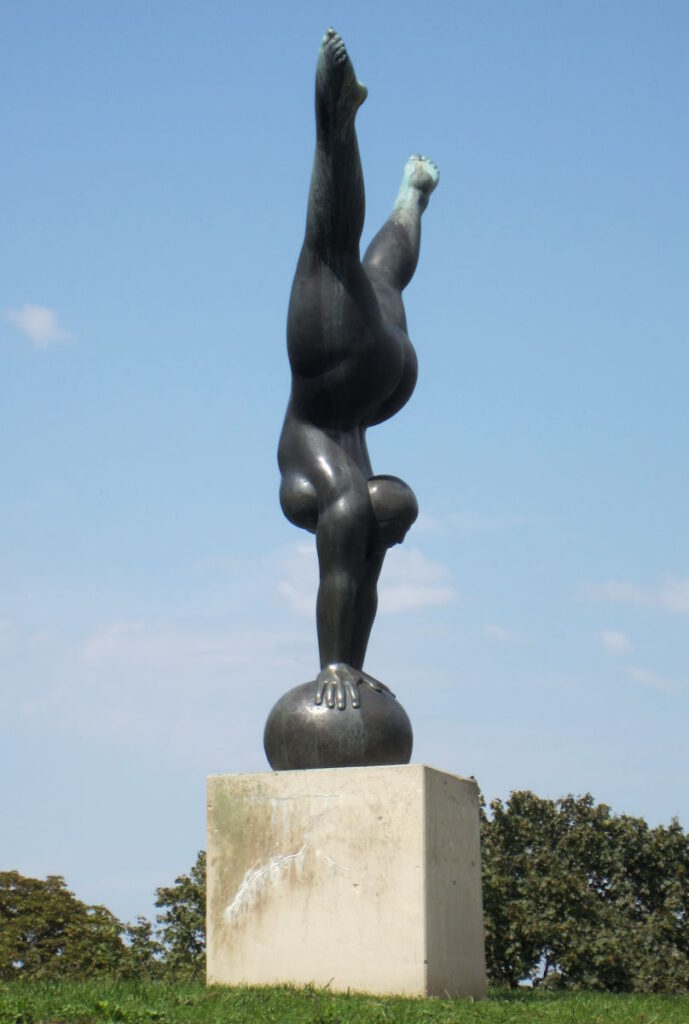

»Olympia Triumphans«

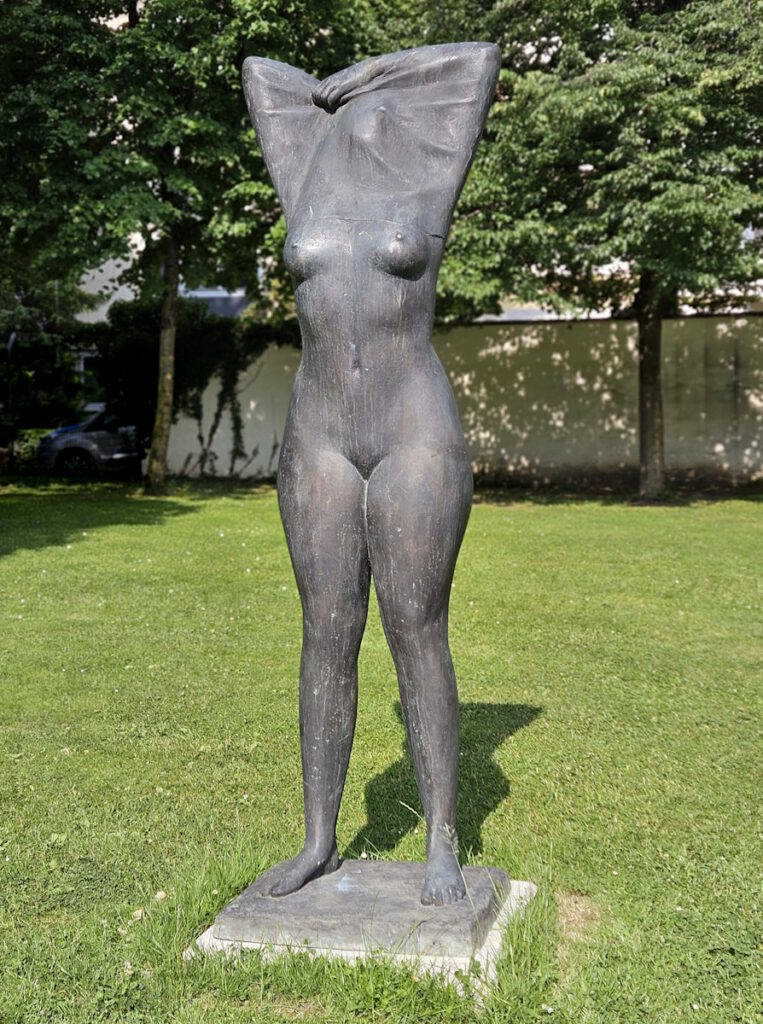

Die von Martin Mayer geschaffene, ohne Betonsockel knapp vier Meter hohe Bronzeplastik »Olympia Triumphans« wurde 1972 im Olympiapark aufgestellt.

»Schwimmerin«

1976/77 modellierte Martin Mayer die Bronzefigur einer »Schwimmerin«, die seither vor dem Hallenbad der Ridlerschule in der Geroltstraße auf der Schwanthalerhöhe steht – und immer wieder beschmiert wird.

»Franziskus als Friedensbote«

Der Bildhauer Martin Mayer gestaltete 1978/79 eine Bronzestatue des hl. Franziskus von Assisi mit Friedenstauben, die vor dem Postscheckamt (heute: → »Isarpost«) in der Sonnenstraße (Ludwigsvorstadt) enthüllt wurde. Inzwischen steht »Franziskus als Friedensbote« vor der → Franziskaner-Klosterkirche St. Anna im Lehel.

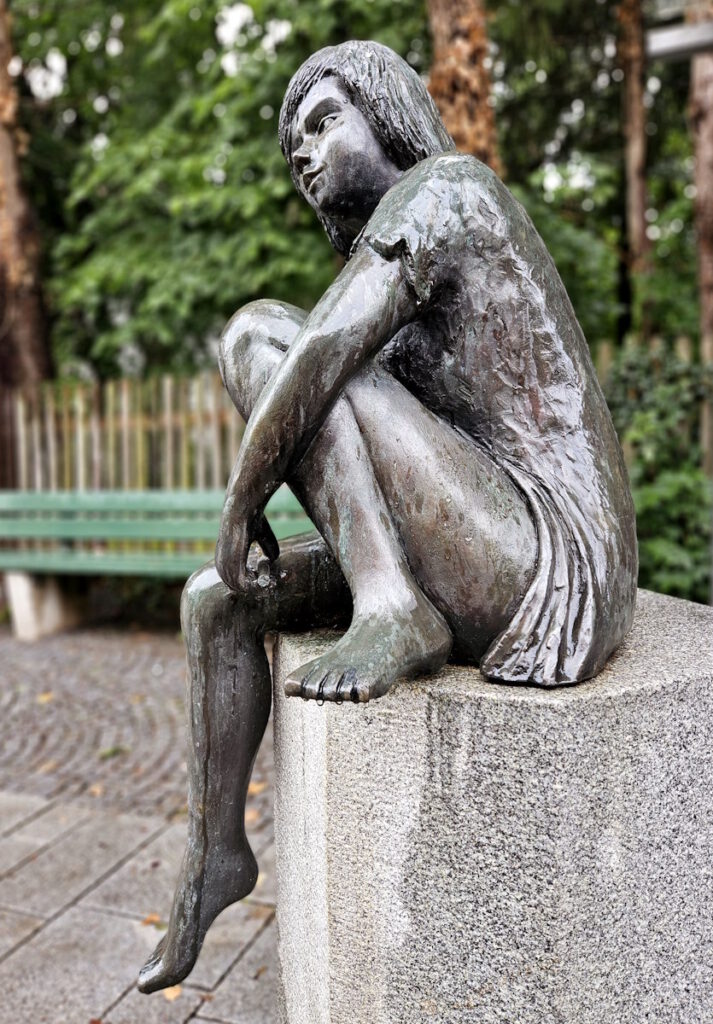

»Susanna«

Die gut zwei Meter hohe Bronzefigur »Susanna« von Martin Mayer stand von 1982 bis 2022 in der Sportanlage an der Lauensteinstraße in Ramersdorf. Dann musste sie einer Großbaustelle weichen. Die Stadtwerke München entschieden sich für das Prinzregentenbad in Bogenhausen als neuen Standort. Die Neu-Aufstellung erfolgte im Dezember 2024, und die feierliche Enthüllung fand am 9. Mai 2025 statt.

Leider suchten wir die »Susanna« noch am früheren Ort und erfuhren zwei Wochen zu spät von der Einweihung im Prinzregentenbad. Um dort geknipste Fotos veröffentlichen zu dürfen, ist ein ziemlicher Aufwand erforderlich, auch bei einer unkommzerziellen Website wie dieser, aber die Martin Mayer Gesellschaft e. V. sorgte dafür, dass uns Formulare und Kosten erspart blieben.

»Bukolika«

1984 modellierte Martin Mayer die Bronzefigur »Bukolika«, die unterhalb der äußeren Ludwigsbrücke und der Zeppelinstraße zu finden ist.

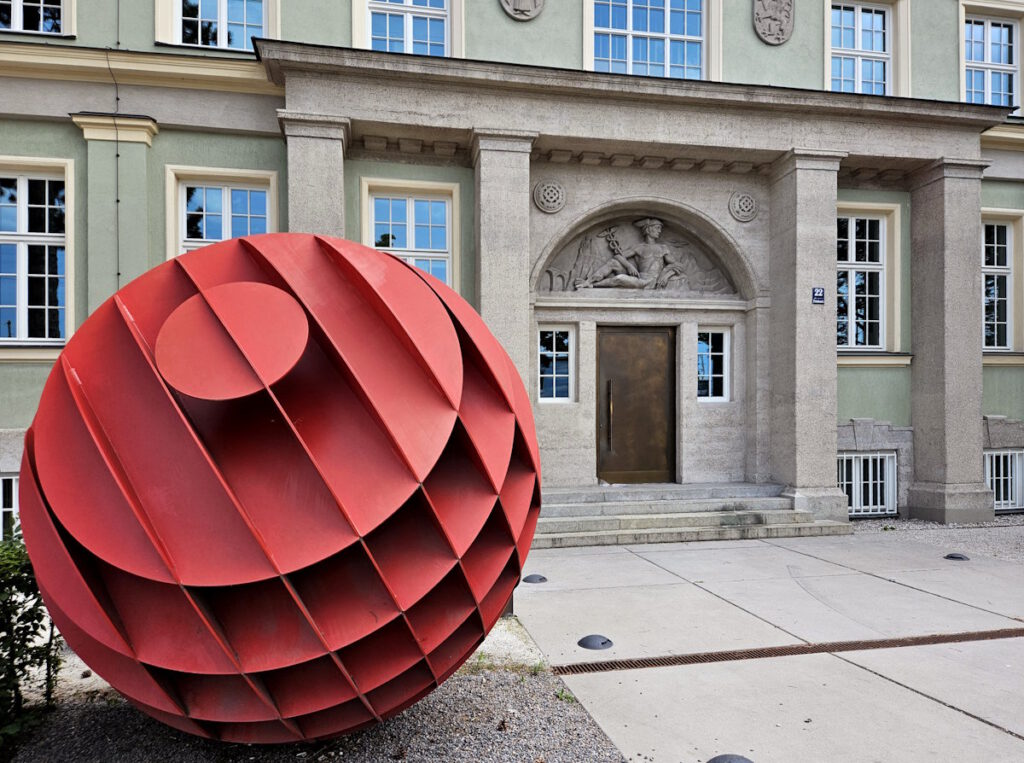

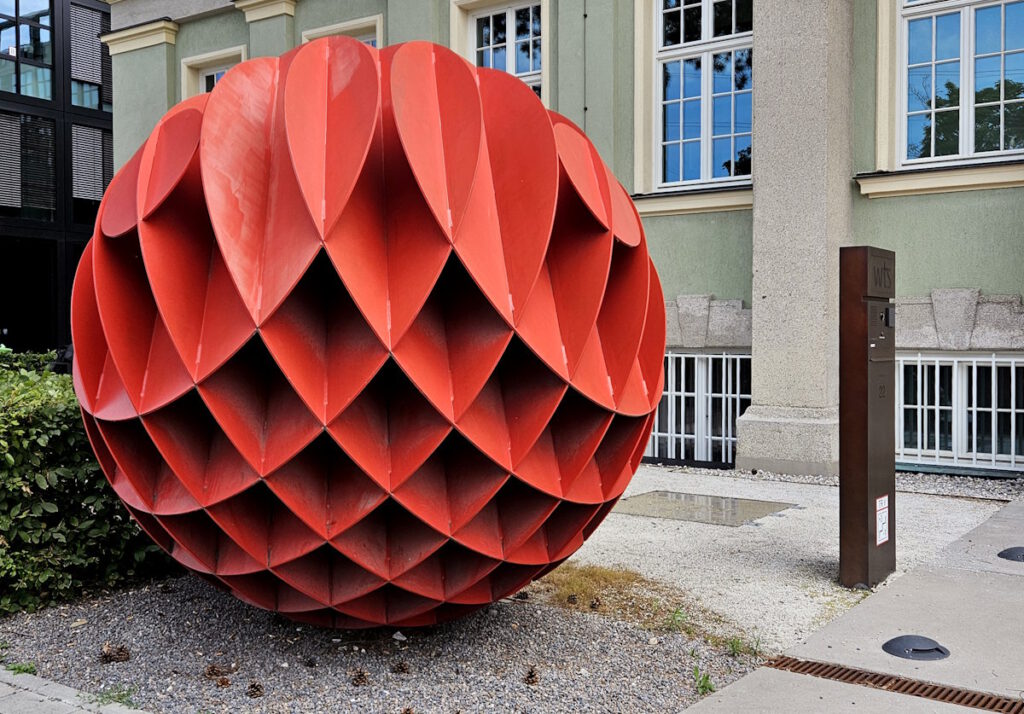

Manfred Mayerle

Manfred Mayerle (*1939) studierte 1959 bis 1964 an der Akademie der Bildenden Künste München. Anschließend arbeitete er dort zunächst als Assistent, dann als Lehrbeauftragter. 1970 ließ er sich als freischaffender Künstler nieder, und von 1971 bis 1984 führte er mit dem Bildhauer Andreas Sobeck (1942 – 2018) ein gemeinsames Atelier für Architektur interpretierende Projekte. Als Maler und Zeichner, Bildhauer und Lichtdesigner, mit Kunst am Bau und Architektur interpretierenden Werken erhielt Manfred Mayerle viel Anerkennung.

2022 schuf Manfred Mayerle das Kunstwerk »Esfera de Actividad« mit einem Durchmesser von zweieinhalb Metern aus 3,8 Tonnen Stahl. Es steht vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Transportfirma Rhenania in der Friedenstraße 22. Die »Rhenania-Villa« in Berg am Laim hatte man 1871 als Lager errichtet und um 1920 neuklassizistisch umgebaut. Im Bogenfeld über dem Haupteingang fällt ein Merkur-Relief auf. Um das denkmalgeschützte Bauwerk gruppiert sich inzwischen das »Work-Life-Quartier i-Campus«.

Rita McBride

Rita McBride (*1960) schloss ihr Studium am California Institute of the Arts 1987 mit einem Master-Titel (MFA) ab. 1999/2000 lehrte sie als Gastprofessorin an der Akademie der Bildenden Künste München und an der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 2003 wurde Rita McBride Professorin für Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf, und von 2013 bis 2017 amtierte sie als Rektorin der Akademie.

»Mae West«

Die 52 Meter hohe Plastik am Effnerplatz wurde von Rita McBride entworfen. Die Planungen hatten 2002 begonnen; der Bau des Rotationshyperboloids erfolgte von Oktober 2010 bis Januar 2011. Der Titel lautete zunächst »Tower«, aber dann setzte Rita McBride die Benennung nach der amerikanischen Filmschauspielerin Mae West (1893 – 1980) durch.

Paul McCarthy

siehe: Jason Rhoades und Paul McCarthy

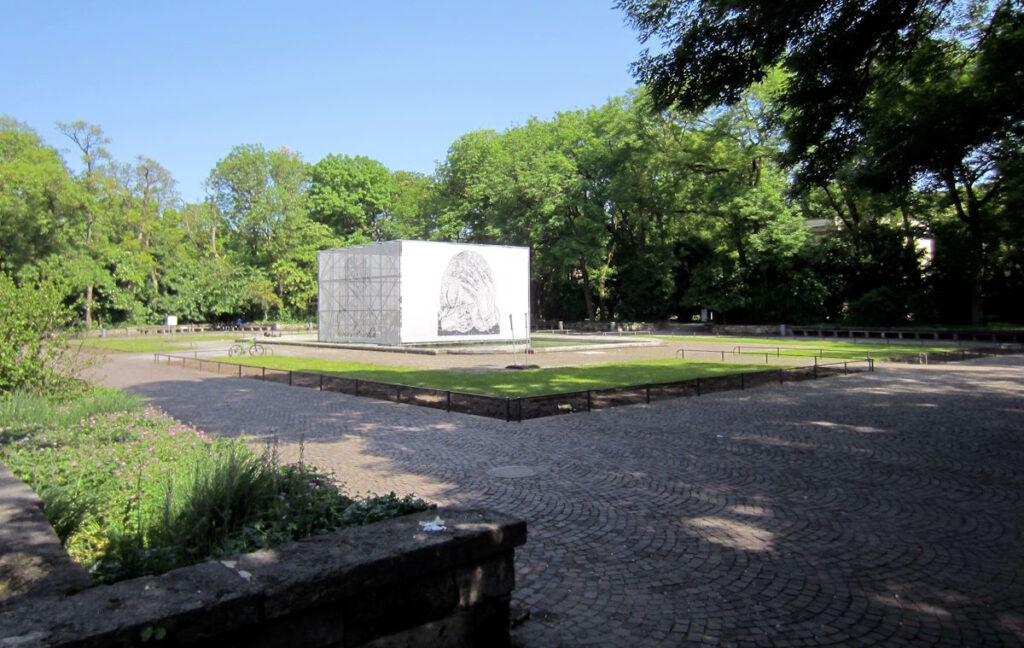

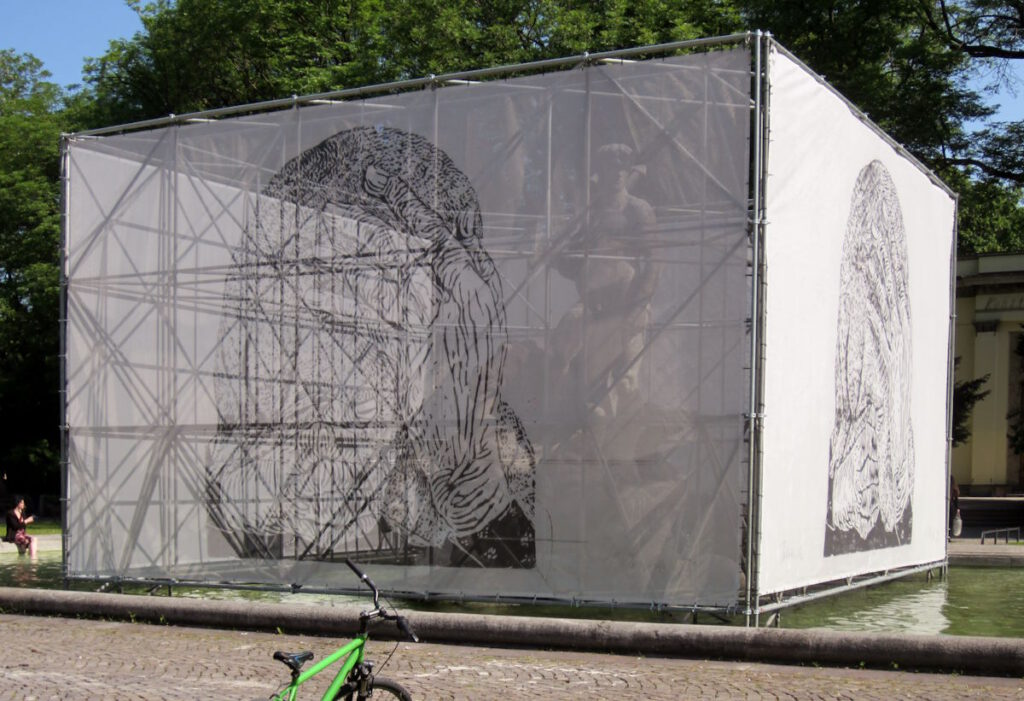

Michaela Melián

Die Münchnerin Michaela Melián (*1956) studierte in ihrer Heimatstadt und in London Bildende Kunst und Musik. 1980 gründete sie mit Justin Hoffman, Thomas Meinecke und Wilfried Petzi die Band »F. S. K.«, und sie lehrte an Hochschulen in München, Hamburg und Zürich. Seit 2005 produzierte sie mehrere Hörspiele. Bei ihrer Ausstellung 2016 im Kunstbau des → Lenbachhauses in München verband sie eine Installation mit Musik aus der Oper »Hoffmanns Erzählungen« von Jacques Offenbach unter dem Titel »Electric Ladyland«.

»Maria Luiko, Trauernde, 1938«

Der → Neptunbrunnen im → Alten Botanischen Garten war von September 2022 bis Ende 2023 mit der Kunstinstallation »Maria Luiko, Trauernde, 1938« von Michaela Melián verhüllt. Maria Luiko lautete der Künstlername der 1904 in München geborenen Illustratorin und Künstlerin Marie Luise Kohn, die am 20. November 1941 von den Nationalsozialisten nach Litauen deportiert und dort fünf Tage später ermordet wurde (→ Elisabeth-Kohn-Straße im Ackermannbogen).

Philipp Messner

»Globo«

Der Südtiroler Künstler Philipp Messner (*1975) schuf 2021 die Aluminiumskulptur eines Kopffüßlers mit dem Titel »Globo«, die im Herbst 2023 am Celibidacheforum des Gasteigs in Haidhausen aufgestellt wurde.

Olaf Metzel

Olaf Metzel (*1952) studierte 1971 bis 1977 an der Freien Universität und an der Universität der Künste seiner Heimatstadt Berlin. 1990 wurde er von der → Akademie der Bildenden Künste München als Professor für Bildhauerei berufen, und 1995 bis 1999 amtierte er als Rektor der Akademie. Von ihm stammt auch die Brunnenskulptur → »Umsonst und Draußen« auf dem Bauhausplatz im Domagk-Park bzw. in Schwabing-Nord.

»Freitreppe«

1994 schuf Olaf Metzel die 15 Meter hohe »Freitreppe« in einem Innenhof zwischen der Helene-Weber-Allee 1 und der Dachauer Straße 122 in Neuhausen. Das Kunstwerk besteht aus zwei verschlungenen Spindeltreppen.

»Nicht mit uns«

Im Jahr 2000 stellte man das von dem Bildhauer und Objektkünstler Olaf Metzel gestaltete Kunstwerk »Nicht mit uns« am Willy-Brandt-Platz ‒ damals eine Wiese ‒ in der Messestadt Riem auf. Als Titel wählte Olaf Metzel ein Zitat von Willy Brandt. Im Volksmund heißt die seit 2005 auf der Treppe zwischen dem U-Bahnhof Messe-West und den Riem Arcaden platzierte Metallskulptur wegen des Aussehens und der zwiespältigen öffentlichen Meinung dazu »Riem-Reibe«.

Franz Mikorey

Franz Mikorey (1907 – 1986) studierte 1925 bis 1930 an der → Akademie der Bildenden Künste München. Mit seinem Lehrer Joseph Wackerle* blieb der Bildhauer dauerhaft befreundet. (Von Franz Mikorey gibt es auch mehrere Brunnen in München.)

*) Mehr zu Joseph Wackerle im Album über Brunnen

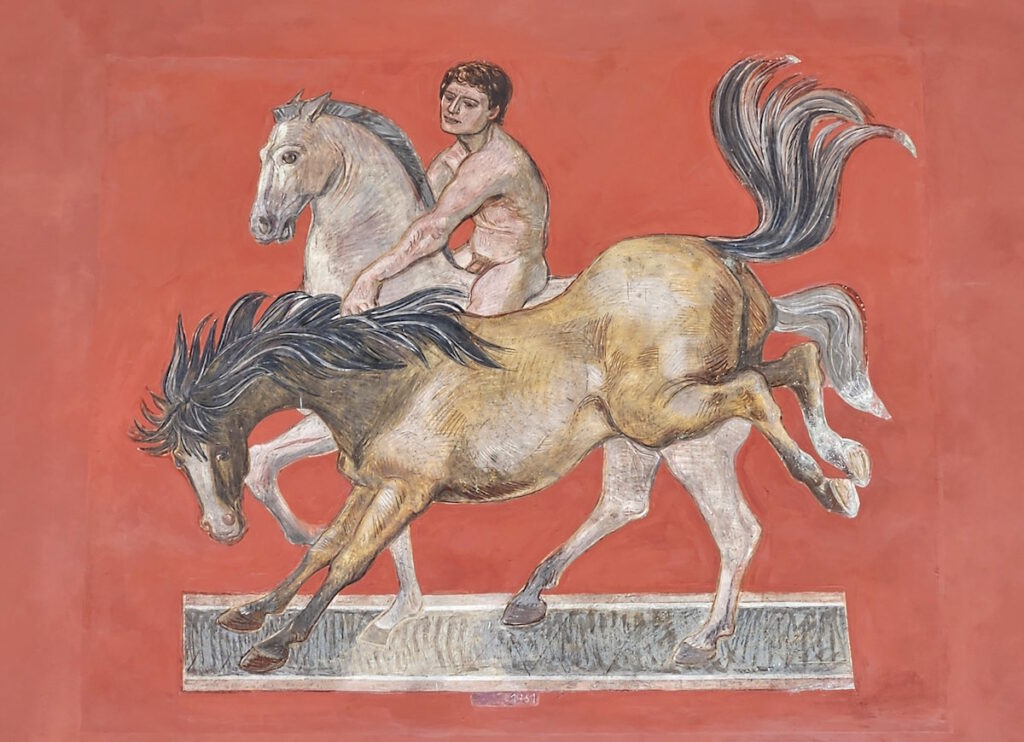

»Springende Pferde«

Franz Mikorey schuf die Skulptur »Springende Pferde«, die 1934 auf dem Tassiloplatz enthüllt wurde und seit 1974 in der Herzog-Wilhelm-Straße über dem abgedeckten Westlichen Stadtgrabenbach steht: Kunst im öffentlichen Raum.

»Springende Pferde« (Fotos: August 2025)

Hygieia

Vor dem Max von Pettenkofer-Institut in der Pettenkoferstraße 9a ragt eine Stele mit der 1961 von Franz Mikorey gestalteten Bronzefigur der Göttin Hygieia auf. (Die neubarocke Poliklinik in der Pettenkoferstraße 8a – gegenüber dem Max von Pettenkofer-Institut – wurde 1907 von Ludwig Stempel und Theodor Kollmann errichtet.)

Ferdinand von Miller d. J.

Ferdinand von Miller (1842 – 1929), der Sohn des gleichnamigen Erzgießers (1813 – 1887) und Bruder von Oskar von Miller, Wilhelm von Miller und Fritz von Miller, ließ sich zum Bildhauer und Erzgießer ausbilden. Von 1900 bis 1919 amtierte er als Direktor der Königlich Bayerischen Kunstakademie in München, und 1922 übernahm er den Vorsitz der Künstlergesellschaft Allotria. Von ihm stammt auch das → Reiterstandbild für Ludwig den Bayern am Kaiser-Ludwig-Platz in der Ludwigsvorstadt.

Für den Garten des Lenbachhauses schuf Ferdinand von Miller d. J. den »Herkulesknaben mit Keule« .

Peter Ferdinand Miller

Reiher

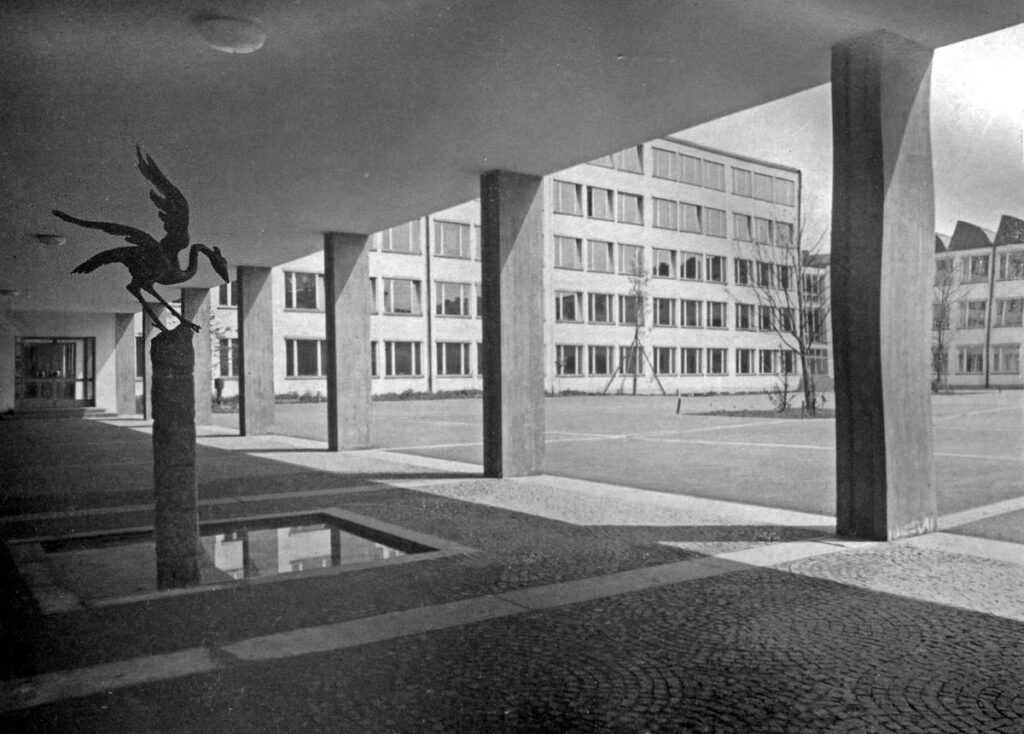

Im Pausenhof des → Luitpold-Gymnasiums in der Seeaustraße im Lehel steht ein von Peter Ferdinand Miller gestalteter Reiher, der ursprünglich zu einem Brunnen in der Pausenhalle gehörte.

Peter Ferdinand Miller: Reiher (Fotos: vor 1973, 2018)

Rupert von Miller

Rupert von Miller (1879 – 1951), ein Enkel des Erzgießers → Ferdinand von Miller, begann 1905 bei dem Bildhauer Wilhelm von Rümann* an der Münchner Kunstakademie zu studieren. Später arbeitete er selbst als Bildhauer.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

»Der reißende Fluss«

Anstelle einer Holzbrücke über der Isar, die sogar dem Hochwasser von 1899 standgehalten hatte, wurde 1902/03 eine neue → Reichenbachbrücke aus Beton gebaut. Sechs Steinskulpturen aus Muschelkalk kamen 1925 dazu – darunter »Der reißende Fluss« (auch: »Holzsammler«) von Rupert von Miller. Die Skulptur befindet sich seit 1964 nicht mehr an der Brücke, sondern darunter, am rechten Isarufer in der Au.

Henry Moore

Henry Moore (1898 – 1986) erhielt 1919 als Kriegsveteran ein Stipendium, und die Leeds School of Art (West Yorkshire) richtete ihrem ersten Studenten der Bildhauerei ein Atelier ein. 1921 setzte der Sohn eines Bergarbeiters sein Studium – wieder mit einem Stipendium – am Royal College of Art in London fort. Und 1924 konnte sich Henry Moore mit einem halbjährigen Reisestipendium in Italien umsehen. Danach wurde er Dozent am Royal College of Art, und Anfang der Dreißigerjahre wechselte er zur Chelsea School of Art and Design in London. Mit seinen monumentalen abstrakten Skulpturen wurde Henry Moore weltberühmt.

Bevor die Neue Pinakothek 2019 für voraussichtlich zehn Jahre geschlossen wurde, hatte man dort die »Große Liegende« (1957) von Henry Moore sehen können. Unweit davon, unmittelbar am Rand der Baustelle, im Skulpturenpark, befindet sich eines der acht in Bronze gegossenen Exempalre seiner 1969/70 geformten Plastik »Two Piece Reclining Figure: Points« (»Liegende«).

Kurt Moser

Kurt Moser (1926 – 1982) unternahm von 1963 bis 1973 als Landschaftsmaler Ausstellungsreisen in den USA. Danach wechselte er zur Bildhauerei. Er modellierte auch die Gänseliesel aus Bronze, die seit 1986 am Luitpoldweg in Grünwald sitzt.

Von Dorothea Viehmann (1755 – 1815) übernahmen die Brüder Grimm (1785 – 1863; 1786–1859) u. a. das Märchen von der Gänsemagd bzw. Gänseliesel. Da reist eine Prinzessin mit ihrer Zofe in ein anderes Königreich, wo sie den Prinzen heiraten soll. Die böse Zofe zwingt sie unterwegs, mit ihr die Kleider zu tauschen. Und so kommt es, dass der Prinz die Zofe heiratet und die Prinzessin zum Gänsehüten geschickt wird. Als die Wahrheit ans Licht kommt, lässt der König seine betrügerische Schwiegertochter hinrichten und für seinen Sohn eine prächtige Hochzeit mit der echten Prinzessin veranstalten.

Abdullah Mumme

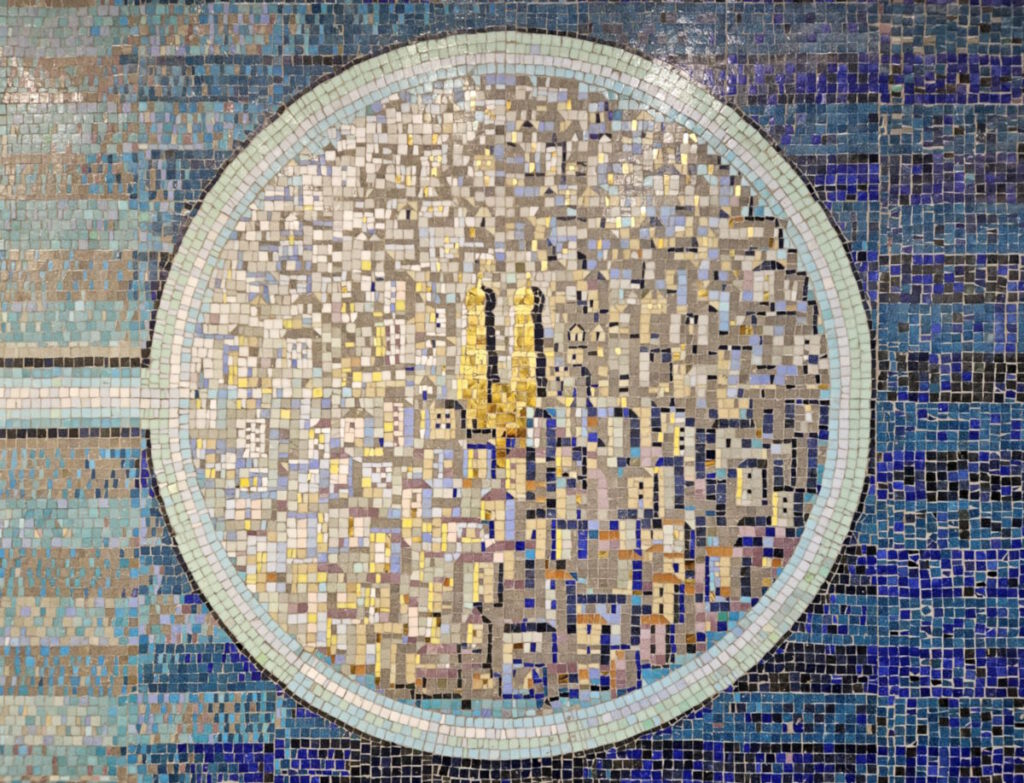

Mosaik

Am Riggauerweg in der Au, vor der Brücke über den Auer Mühlbach, steht seit 1999 der München-Istanbul-Stein mit einer Koran-Kalligrafie und der Inschrift »München – Istanbul 23. VIII. 1999«. Daneben befindet sich ein von dem Gartenplaner Abdullah Mumme entworfenes, von der Mayer’schen Hofkunstanstalt in München realisiertes Bodenmosaik mit Bezügen zu den Weltreligionen.

Ben Muthofer

Ben Muthofer (bürgerlich: Norbert Muthofer; 1937 – 2020) begann sein Studium an der Werkkunstschule Bielefeld, setzte es an der → Akademie der Bildenden Künste München fort und schloss es dort als Meisterschüler des Malers und Hochschullehrers Ernst Geitlinger (1895 – 1972) ab. Ben Muthofer lehrte 1968 bis 1975 an der Washington University in St. Louis und 1988 bis 1993 an der Kunstakademie Islands in Reykjavík. Seine eigenen Skulpturen werden dem Konstruktivismus zugeordnet.

»Dreiecksvariation 8/85«

Der Künstler Ben Muthofer formte 1985 die Skulptur »Dreiecksvariation 8/85«, vulgo: »Krönchen«, die seither oberhalb des Nadisees auf dem nach Janusz Kusociński (1907 ‒ 1940) benannten Damm am Rand des Olympiadorfs aufragt.

Claus Nageler

Claus Nageler (1943 – 2017) studierte an der → Akademie der Bildenden Künste München und war Privatschüler des Bildhauers → Elmar Dietz. Außer den hier vorgestellten Kunstwerken im öffentlichen Raum schuf Claus Nageler beispielsweise auch den → Pumuckl-Brunnen im → Luitpold-Park und den → St.-Pauls-Brunnen in der Ludwigsvorstadt.

Waller

1980 modellierte Claus Nageler einen Waller (Wels) aus Bronze, der seither vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in der Kaufingerstraße zu bestaunen ist.

Bronzepferde

Zur Erinnerung an den früheren Pferdemarkt im Angerviertel gestaltete der Bildhauer Claus Nageler 1980 zwei Bronzepferde, die seit 1982 an der Ecke Roßmarkt / Oberanger stehen.

Tierfiguren am Seehaus

Im Gastgarten des Restaurants Seehaus im Englischen Garten stehen drei 1980 von Claus Nageler gestaltete Tierfiguren: ein Pfau, eine Ziege und ein Windhund.

Heinrich Natter

Heinrich Natter (1844 – 1892) absolvierte 1858 bis 1863 eine Ausbildung zum Bildhauer in Meran, besuchte dann die Polytechnische Schule in Augsburg, und 1864 bis 1867 studierte er an der → Akademie der Bildenden Künste München bei Max von Widnmann. Von 1868 bis 1876 arbeitete der Bildhauer in München, dann in Wien.

Odin-Statue

Der Architekturmaler Anton Höchl (1820 – 1897) beauftragte Heinrich Natter 1871 mit Entwurf und Ausführung einer »kolossalen Wotanstatue in Kelheimer Kalkstein«. Das Kunstwerk wurde 1873 zunächst bei der Weltausstellung in Wien präsentiert und dann 1874 im Odinshain beim → Höchl-Schlössl in Bogenhausen aufgestellt.

Inzwischen ist die Odin-Statue verwittert und beschädigt. Vom Gesicht ist kaum noch etwas übrig, und der rechte Arm mit dem Speer Gungnir fehlt ganz. Weil der Odinshain – der Rest eines mittelalterlichen Prielwalds – eigentlich gar nicht mehr betreten werden soll, führt lediglich ein schwer zu findender Trampelpfad vom Parkplatz an der Odinstraße bzw. Südwestecke der Schrebergartensiedlung zur Odin-Statue.

Zdeněk Němeček

»Ich werde gewinnen«

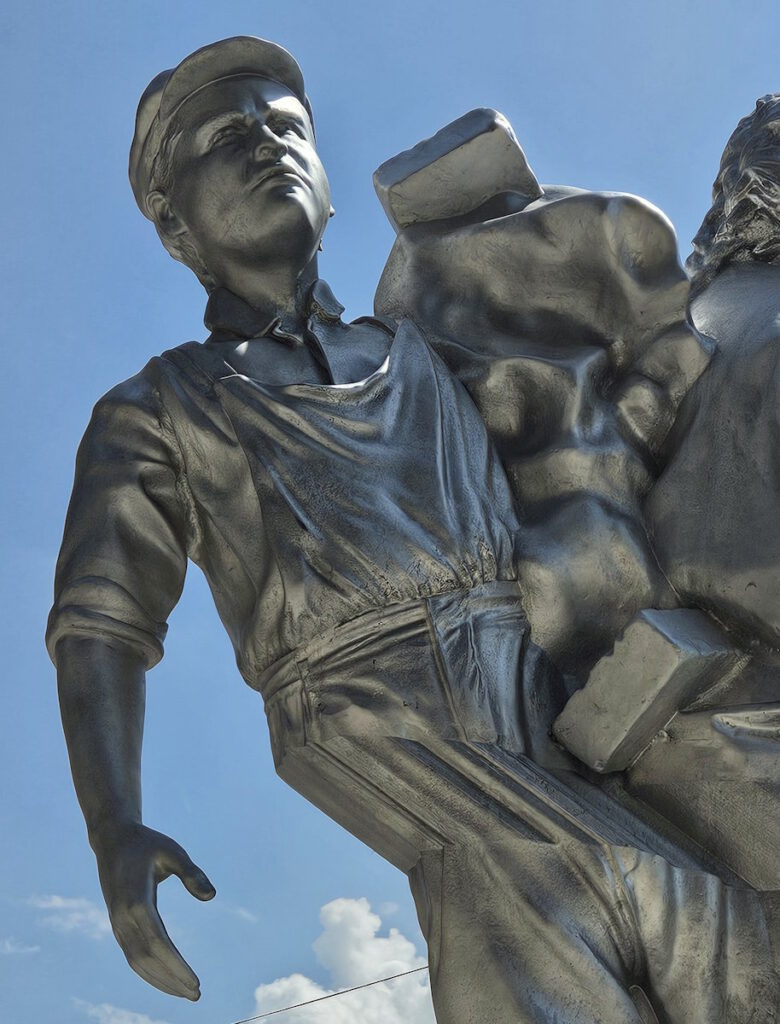

Die Inschrift an der Sportskulptur am Kusocińskidamm am Rand des Olympiadorfs lautet: »Den Olympischen Spielen 1972 in München, gewidmet vom Tschechoslowakischen Olympischen Komitee, Bildhauer Zd. Němeček«. Die von dem Bildhauer Zdeněk Němeček (1931 – 1989) geschaffene Figurengruppe trägt den Titel »Ich werde gewinnen«.

Josef Karl Nerud

Josef Karl Nerud (1900 – 1982) studierte nach dem Besuch der Fachschule für Glasmalerei in Zwiesel 1921 bis 1927 an der Akademie der Bildenden Künste München, wo er Meisterschüler von Carl Johann Becker-Gundahl (1856 – 1925) wurde. Unter dem NS-Regime musste Josef Karl Nerud auf Ausstellungen verzichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bemalte er zahlreiche Fassaden in München, darunter auch die der Wohnhäuser mit den Adressen Agnes-Bernauer-Straße 4d und Schäufeleinstraße 2 an der Lautensackstraße in Laim.

Josef Karl Nerud: Fassadenmalerei (Fotos: Juli 2025)

Marlene Neubauer-Woerner

Marlene Woerner (1918 – 2010) beendete ihre Ausbildung zur Keramikerin in Landshut mit dem Meistertitel. 1936 bewarb sie sich als erste Frau beim Bildhauer → Josef Henselmann und begann an der → Akademie der Bildenden Künste München zu studieren. 1942 wurde sie Meisterschülerin von Richard Knecht. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte Marlene Neubauer-Woerner als Freiberuflerin weiter, und zwar zunächst mit Keramikarbeiten, dann als Architekturbildhauerin. Von Ihr stammt beispielsweise der → Ida-Schumacher-Brunnen auf dem → Viktualienmarkt im Angerviertel der Altstadt.

»Schäfer mit Schafen«

Gegenüber dem → U-Bahnhof Großhadern, vor einem Wohnhaus in der Sauerbruchstraße, steht die Skulptur »Schäfer mit Schafen« der Bildhauerin Marlene Neubauer-Woerner aus dem Jahr 1950.

»Daphne«

Marlene Neubauer-Woerner gestaltete 1975 auch die Bronzeskulptur »Daphne« als Brunnenfigur. Im Jahr darauf wurde die Figur am → Orleansplatz in Haidhausen aufgestellt. Seit 2007 befindet sie sich in der Grünanlage Wahnfriedallee in Bogenhausen-Priel.

Marlene Neubauer-Woerner: »Daphne« (Fotos: Juni / November 2024)

Joseph Michael Neustifter

Joseph Michael Neustifter (*1949), Sohn einer Künstlerfamilie, absolvierte bereits während der Schulzeit eine Bildhauer-Ausbildung bei seinem Vater, und 1969 begann er bei → Georg Brenninger an der → Akademie der Bildenden Künste München zu studieren.

»Zeichen der Maschine«

Im Pausenhof der → Elisabeth-Schule am Elisabethplatz in Schwabing steht die 1979 von dem Bildhauer Joseph Michael Neustifter gestaltete Bronzeplastik »Zeichen der Maschine«.

»Das Fass ohne Boden mit der gemolkenen Kuh«

Auf dem Areal der 1979 abgerissenen Fassfabrik Drexler an der Tulbeckstraße 26-28 (Schwanthalerhöhe) steht seit 1986 eine von Joseph Michael Neustifter modellierte Bronze-Brunnenplastik mit dem Titel »Das Fass ohne Boden mit der gemolkenen Kuh«, die der Bildhauer als »satirische Allegorie über die Steuerbelastung« verstanden wissen möchte.

»Band«

Im Innenhof des Komplexes Carl-Orff-Bogen 127 – 165 der Gartenstadt Heidemannstraße in Freimann ist eine 1991 von Joseph Michael Neustifter modellierte Figurengruppe aus Bronze zu finden: vier Musizierende, dazu ein jaulender Hund: »Band«.

Joseph Michael Neustifter: »Band« (Fotos: Juni / September 2025)

»Ein Denkmal für die Liebe«

2013 gestaltete Joseph Michael Neustifter im Auftrag des Obermenzinger Ehepaars Ursula und Fritz Heimbüchler ein »Ein Denkmal für die Liebe« zur Erinnerung an Agnes Bernauer und Herzog Albrecht III. Die Bronze-Stele ist nordöstlich des → Schlosses Blutenburg in Obermenzing zu finden.

Rolf Nida-Rümelin

Rolf Nida-Rümelin (1910 – 1996) ließ sich von seinem Vater ausbilden, dem Bildhauer Wilhelm Nida-Rümelin (1876 – 1945), bevor er die Staatsschule für Angewandte Kunst in Nürnberg besuchte (heute: Akademie der Bildenden Künste Nürnberg). Nach einem Jahr in Berlin setzte er sein Studium bei → Bernhard Bleeker an der Münchner Kunstakademie fort. Und 1933 begann er als freischaffender Bildhauer und Maler zu arbeiten.

»Mädchen mit Krug«

Nahe der Einmündung der Otto- in die Briennerstraße (Ottostraße 21) steht seit 1958 die von Rolf Nida-Rümelin entworfene Bronzefigur eines Mädchens mit Krug.

»Fußballspieler«

An der Mauer neben dem Tor der Bezirkssportanlage an der Görzer Straße 55 in Ramersdorf ist ein 1960 von Rolf Nida-Rümelin gestaltetes Kunstwerk zu finden: »Fußballspieler«.

»Lesende Buben«

1961 modellierte Rolf Nida-Rümelin die Bronze-Figurengruppe »Lesende Buben« vor der Torquato-Tasso-Schule in Milbertshofen (Torquato-Tasso-Straße 38): Kunst im öffentlichen Raum. (Im Sommer 2025 wurde das Kunstwerk entfernt, denn der sog. »Schusterbau« der Grundschule muss einem Neubau weichen.)

»Vogelschwarm«

1971 schuf Rolf Nida-Rümelin ein Kunstwerk, das seither vor der Grundschule an der Regina-Ullmann-Straße 6 in Oberföhring zu finden ist: Ein »Vogelschwarm« – so der Titel – aus Aluminium bekrönt eine dreieinhalb Meter hohe Säule als Lavagestein.

Rolf Nida-Rümelin: »Vogelschwarm« (Fotos: Juli 2025)

Rad schlagender Pfau

Vor dem Mehrfamilienhaus Mauerkircherstraße 160 in Oberföhring fällt ein Rad schlagender Pfau auf, der vom Bildhauer Rolf Nida-Rümelin (1910 – 1996) gestaltet und 1973 von der Kunstgießerei Hans Mayr München in Bronze gegossen wurde. Ursprünglich war das wohl ein Brunnen mit kleinen Fontänen um die Bodenplatte herum.

»Reihertanz«

Im öffentlich zugänglichen Patientenhof des Städtischen Klinikums Bogenhausen steht seit 1983 die Bronzegruppe »Reihertanz« von Rolf Nida-Rümelin.

Elefant auf Kugel

Vor der Grundschule in der Rennertstraße 10 in Neuperlach balanciert ein 1984 von Rolf Nida-Rümelin gestalteter Bronze-Elefant auf einer Kugel aus Nagelfluh.

Von Rolf Nida-Rümelin stammen auch der → Floriansbrunnen bei der Hauptfeuerwache im Angerviertel der Altstadt und das Denkmal für St. Emmeram östlich der → St.-Emmeram-Brücke in Oberföhring.

Mario Nieddu

Krieger aus der Nuraghe-Kultur

Unter Nuraghen versteht man prähistorische Bauwerke auf Sardinien, von denen wir nicht wissen, ob sie als Wohnung, Kultstätte oder Grabanlage dienten. Neben dem von Italien als Beitrag für die IGA83 in München errichteten Sardenhaus im Westpark steht eine von dem sardischen Bildhauer Mario Nieddu geschaffene, eineinhalb Tonnen schwere Betonplatte mit der Figur eines Kriegers aus der Nuraghe-Kultur (1600 – 400 v. Chr.).

Isamu Noguchi

Isamu Noguchi (1904 – 1988), der in Los Angeles geborene Sohn einer amerikanischen Schriftstellerin und eines japanischen Dichters, studierte 1923 bis 1926 an der Columbia University und an der Leonardo da Vinci Art School in New York.

»Zwillingsplastik«

Der Architekt Sep Ruf (1908 – 1982) und der Landschaftsarchitekt Karl Kagerer (1930 – 2015) entwarfen Ende der Sechzigerjahre den Tucherpark. Die Grünflächen zwischen den Gebäuden wurden als Skulpturengarten angelegt, und die damalige Bayerische Vereinsbank, die 1969 auf dem nach ihrem Vorstandssprecher Hans Christoph Freiherr von Tucher (1904 – 1968) benannten Gelände ein Verwaltungsgebäude bauen ließ, erwarb dafür Kunstwerke für den öffentlichen Raum, darunter Isamu Noguchis 1972 aufgebaute »Zwillingsplastik«.

Landolin Ohmacht

Der Bildhauer Landolin Ohmacht (1760 – 1834) schuf 1804 bis 1807 eine Figurengruppe aus rotem Sandstein, die im nördlichen Kabinettsgarten des Schlosses Nymphenburg zu finden ist. Dargestellt sind Paris mit dem Apfel, Aphrodite, Hera und Pallas Athene aus der griechischen Sage über »Das Urteil des Paris«.

Roxy Paine

Roxy Paine (*1966) fing am College of Santa Fe in New Mexico und später am Pratt Institute in New York zu studieren an, brach jedoch beide Studien ab und gründete 1989 mit anderen gemeinsam das Künstlerkollektiv Brand Name Damages.

»Discrepancy«

Vor einem Bürogebäude der Munich Re in Schwabing (Mandlstraße 3) steht eine elf Meter hohe baumartige Skulptur aus Edelstahl von Roxy Paine mit dem Titel »Discrepancy« aus dem Jahr 2011. Der amerikanischen Künstler veranschaulicht damit Gegensätze wie Urbild/Abbild und Natur/Kultur.

Carlo di Cesare del Palagio

Carlo di Cesare del Palagio (1538 ‒ 1598) erhielt seine künstlerische Ausbildung von Giambologna und Giorgio Vasari. 1565 richtete er selbstständig die Dekoration des Palazzo Vecchio für die Florentiner Fürstenhochzeit aus und wurde Mitglied der Florentiner Accademia del Disegno. Ab 1569 arbeitete der italienische Bildhauer für die Fugger und deutsche Fürsten in Augsburg, Landshut, München und Dresden.

Satyrn im Königsbauhof

Der italienische Modellier, Bildhauer und Bronzegießer Carlo di Cesare del Palagio war 1585 bis 1588 unter Leitung von Friedrich Sustris für Herzog Wilhelm V. in München tätig. In dieser Zeit schuf er die beiden Satyrn. Bei den Figuren im Königsbauhof handelt es sich allerdings inzwischen um Kopien. Die Originale befinden sich in den Bronzesälen der Residenz.

Jai Young Park

Jai Young Park wurde 1957 in Seoul geboren und lebt seit 1966 in München. 1979 bis 1984 studierte er an der → Akademie der Bildenden Künste München Malerei. 1998 bis 2004 lehrte er als Professor für Plastik und Multimedia an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

»Nur der Mensch ist der Ort der Bilder«

Das Kunstwerk des Koreaners Jai Young Park mit dem Titel »Nur der Mensch ist der Ort der Bilder« wurde 1998 auf der Kunstplattform beim → Alten Botanischen Garten installiert. Seit 1999 stehen die 4,60 Meter hohen Figuren in Neuperlach (Kreuzung Ständlerstraße / Heinrich-Wieland-Straße). Die Stiftung Straßenkunst der Münchner Stadtsparkasse kaufte das Werk und schenkte es 2001 der Stadt München.

Michael Pendry

Michael Pendry wurde 1974 in Stuttgart als Sohn einer Deutschen und eines Briten geboren. In München, wo er aufwuchs, absolvierte er eine Schauspielschule und studierte Bühnenbild sowie Innenarchitektur. Nach jahrelanger Tätigkeit am Theater wechselte er zur bildenden Kunst.

»Heart«

Anfang Mai 2023 war in der → Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen das fünf Meter breite und ebenso breite Herz zu sehen, das Michael Pendry 2016 im 3-D-Druck hergestellt hatte. Missbrauchsopfer der katholischen Kirche hatten es sich als Symbol der Herzlosigkeit gewünscht. Mit einer 20 mal 20 Zentimeter großen, auf einen Felsen montierten Kopie aus vergoldetem Metall reiste eine Gruppe von Missbrauchsopfern nach Rom, um es Papst Franziskus am 17. Mai 2023 zu übergeben.

»Les Colombes«

In der Heilig-Geist-Kirche im Angerviertel der Altstadt war bereits im Winter 2013/14 die Installation »Les Colombes« des Münchner Künstlers Michael Pendry (*1974) zu sehen gewesen. Danach wurden die 2000 Origami-Friedenstauben in verschiedenen Ländern gezeigt, und vom 5. Juli bis Ende Oktober befanden sie sich erneut in der Heilig-Geist-Kirche. Ende 2004 sollte »Les Colombes« dann zum zweiten Mal in die deutsche Benediktinerabtei auf dem Berg Zion in Jerusalem gebracht werden – und dem Land Frieden bringen.

Georg Petel

Georg Petel (1601/02 – 1634) gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des Frühbarock. Er war auch Bossierer und Elfenbeinschnitzer.

Neptun im Königsbauhof

Als Leo von Klenze 1826 bis 1835 den Königsbau der Residenz in München für König Ludwig I. errichtete, entstand anstelle einer älteren Grünanlage der Königsbauhof. Im Zentrum des Residenzhofs steht seit 2018 eine im frühen 17. Jahrhundert vom Bildhauer Georg Petel nach Vorbildern von Peter Paul Rubens gestaltete und 1629/30 in Augsburg gegossene Bronzefigur des griechischen Meeresgottes Neptun. Bei den Figuren im Königsbauhof handelt es sich allerdings inzwischen um Kopien. Die Originale befinden sich in den Bronzesälen der Residenz.

Herbert Peters

Herbert Peters (1925 – 2006) absolvierte 1946 bis 1948 eine Ausbildung beim Steinbildhauer Adam Winter in Mainz-Kastel. 1949 bis 1955 studierte er bei Toni Stadler an der → Akademie der Bildenden Künste München, und 1963/64 war er Stipendiat der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. In München gestaltete er u. a. den → Gedenkstein für die 1938 zerstörte Alte Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße.

Granitpfeiler

Vor dem Landratsamt am → Maria-Hilf-Platz in der Au stehen zwei 1991/92 von dem Bildhauer Herbert Peters gestaltete monolitische Pfeiler aus Granit.

Georg Pezold

siehe »Heinrich Düll und Georg Pezold«

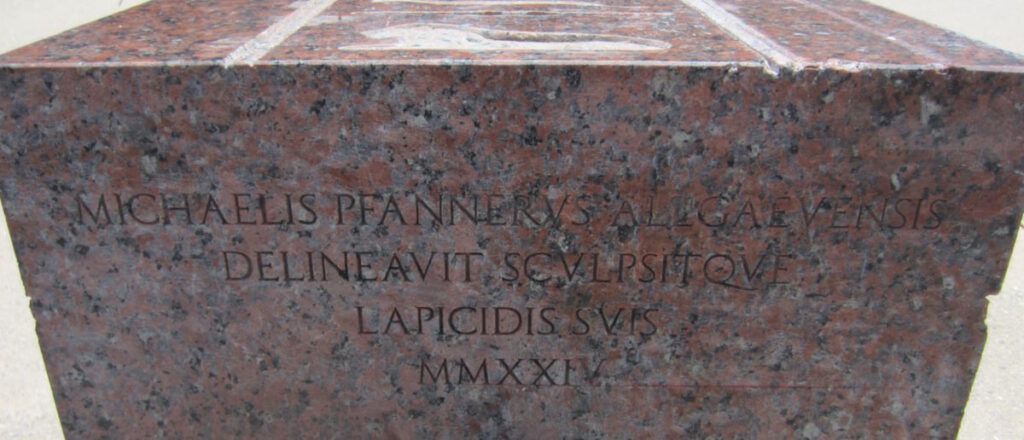

Michael Pfanner

Michael Pfanner (*1955) absolvierte eine Ausbildung zum Steinbildhauer und Restaurator, bevor er Klassische Archäologie an der → Ludwig-Maximilians-Universität München studierte und 1981 mit einer Arbeit zum Thema »Der Titusbogen« promovierte.

Zerbrochener Obelisk

Der im 1. Jahrhundert gefertigte Obelisk Albani bzw. Obelisk des Titus Sextius Africanus, ein im 1. Jahrhundert in Rom geschaffener sechs Meter hoher monolithischer Steinpfeiler aus Rosengranit, wurde von Napoleon nach Frankreich gebracht, 1815 von König Ludwig I. gekauft und nach München geholt. Von 1972 bis 2007 stand er im → Hofgarten. Seit 2012 befindet er sich im neuen Gebäude des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst.

Eine originalgetreue, vier Tonnen schwere Kopie des Obelisken fertigte Michael Pfanner mit seinem Team in 2000 Arbeitsstunden an. Sie verwendeten dafür rötlich schimmernden Granit aus Finnland. Den Obelisken kippten die Macher im Juni 2024 um, damit er zerbrach – und platzierten die Bruchstücke auf der Treppe des Ägyptischen Museums im Münchner Kunstareal.

Album über das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst

Hubertus von Pilgrim

Hubertus von Pilgrim (1931 – 2026) studierte nach einer Küfer-Ausbildung Philosophie, Kunst- und Literaturgeschichte an der Universität Heidelberg und dann Bildhauerei an Hochschule der Künste in Berlin. 1963 wurde Hubertus von Pilgrim als Professor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig berufen, und 1977 wechselte er an die Akademie der Bildenden Künste in München, wo Hubertus von Pilgrim bis zu seiner Emeritierung 1995 lehrte.

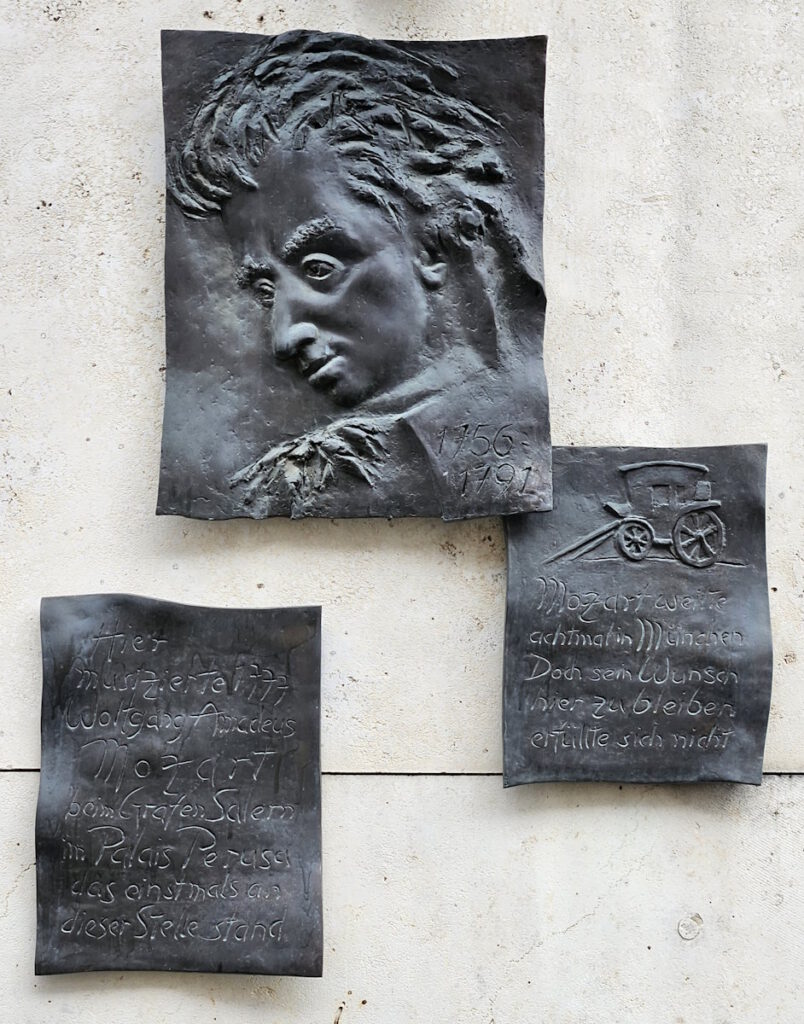

Im Mozart*-Jahr 2006 wurde eine von Hubertus von Pilgrim gestaltete Gedenktafel am Lesmüllerhaus (Theatinerstraße 45) enthüllt. Die Inschriften lauten: »Mozart weilte achtmal in München. Doch sein Wunsch hier zu bleiben, erfüllte sich nicht« und »Hier musizierte 1777 Wolfgang Amadeus Mozart beim Grafen Salern im Palais Perusa, das einstmals an dieser Stelle stand«.

*) Mehr zu Wolfgang Amadeus Mozart im Album über Denkmäler

Im Zentrum seines Schaffens als Bildhauer stehen 23 identische Mahnmale, die an die Todesmärsche der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau 1945 erinnern. Eines davon befindet sich in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die anderen Exemplare wurden 1989 bis 2009 entlang der Wege der Häftlinge aufgestellt. Dargestellt sind dreizehn bewusst nicht deutlich herausgearbeiteten KZ-Häftlinge. Im Raum München sind mehrere Abgüsse zu finden, so im → NS-Dokumentationszentrum, in der KZ-Gedenkstätte Dachau, beim → Schloss Blutenburg und in Karlsfeld.

Hubertus von Pilgrim: Gedenken an die Todesmärsche 1945

NS-Dokumentationszentrum / KZ-Gedenkstätte Dachau / beim Schloss Blutenburg

(Fotos: 2023 – 2025)

Anne und Patrick Poirier

Anne und Patrick Poirier (* 1942) studierten 1963 bis 1966 an der École nationale supérieure des arts décoratifs in Paris. 1969 bis 1971 waren sie Stipendiaten der Académie de France à Rome in der Villa Medici.

Erinnern und Vergessen

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts formte Michelangelo aus einem einzigen Marmorblock eine 5,17 Meter hohe und sechs Tonnen schwere David-Figur, die als erste Monumentalstatue der Hochrenaissance gilt und seit 1873 in der Galleria dell’Accademia in Florenz zu sehen ist. (Vor dem Palazzo Vecchio steht eine Marmorkopie.)

Vor dem Nordbad in München fallen zwei überdimensionale Nachbildungen der Augenpartien der David-Statue auf: »Oculus oblivionis« und »Oculus memoriae«. Die beiden quaderförmigen Skulpturen aus grauem Marmor gehören zu einem vierteiligen Kunstwerk des französischen Künstlerehepaars Anne und Patrick Poirier aus den Jahren 1989/90. Die beiden korrespondierenden Teile befinden sich auf der anderen Seite der Schleißheimer Straße (im August 2024 leider hinter einem Bauzaun): Das Medaillon »Oculus historiae« über dem Eingang des Stadtarchivs und davor eine 8,5 Meter hohe gebrochene Edelstahl-Säule (»Ohne Titel«).

Thema ist die Dichotomie Erinnern und Vergessen. Das passt, denn das 1941 eröffnete Nordbad wurde unter dem NS-Regime gebaut und das Stadtarchiv kommt seiner Aufgabe des Bewahrens in einem 1912 ‒ 1914 als Wehramt errichteten Gebäude nach.

Hans Prähofer

Hans Prähofer (1920 – 2005) studierte an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1937 musste er zum Militär. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er erst einmal als Journalist, bevor er Anfang der Fünfzigerjahre nach München zog und hier seinen autobiografischen Roman »Die Drachenschaukel« (1966) schrieb. Parallel zu seiner schriftstellerischen Arbeit übernahm Hans Prähofer künstlerische Aufträge als Grafiker und Bildhauer.

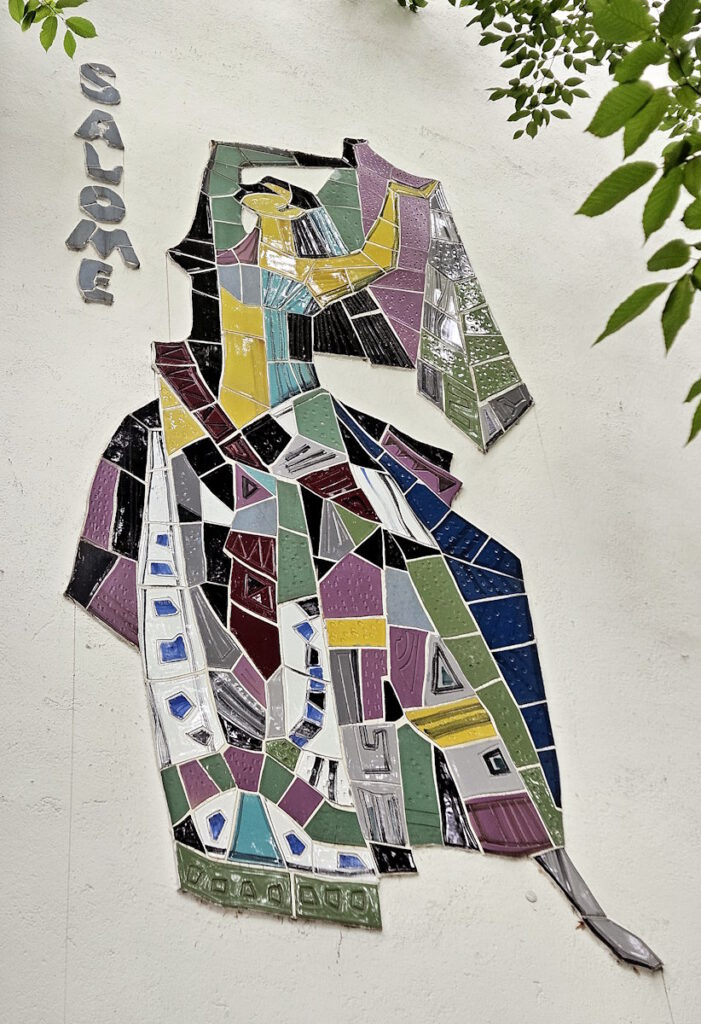

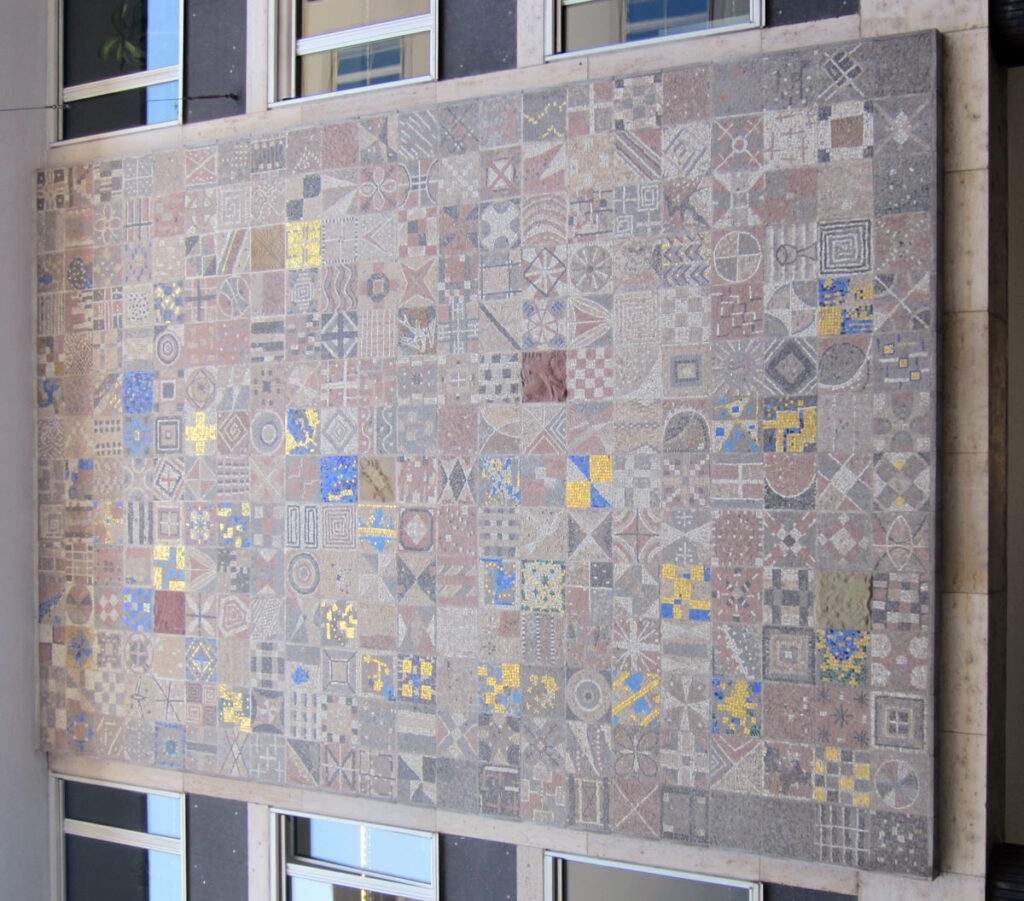

Als im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts der Mittlere Ring Ost mit dem Effner- und dem Richard-Strauss-Tunnel gebaut wurde, ergänzte man die Wohnanlage aus den Fünfzigerjahren entlang der Richard-Strauss-Straße zwischen Effnerplatz und Denninger Straße durch eine Lärmschutzbebauung und teilte den Wohnblocks neue Adressen zu: Amberger Straße 14 – 56. Und Hans Prähofer schmückte die fünf Fassaden entlang der Richard-Strauss-Straße mit Keramikmosaiken nach Kompositionen von Richard Strauss (1864 – 1949): Don Quixote, Rosenkavalier, Till Eulenspiegel, Arabella, Salome.

Von Hans Prähofer gibt es auch einen Brunnen und einen → »Lichterhügel« im → Arabellapark in Bogenhausen.

Hans Prähofer: Keramikmosaike nach Motiven von Ri

Johann Jakob Probst

Der Schweizer Johann Jakob Probst (1880 – 1966) absolvierte eine Zimmermannslehre, arbeitete in einem Bauunternehmen und begann dann in Paris, Architektur zu studieren, entschied sich dann aber für die Bildhauerei und richtete 1913 in Basel ein Atelier ein.

Sennerin

Die Bronzefigur einer Sennerin von Jakob Probst aus dem Jahr 1929 wurde 1931 (ebenso wie der → Merkur von Joseph Wackerle im Ladenhof der Borstei) aus der Ruine des niedergebrannten Glaspalasts gerettet. Augenscheinlich hatte die Sennerin 1929 einen Gegenstand gestützt, der jedoch später verloren ging.

Alexandra Ranner

Alexandra Ranner (*1967) schloss ihr Studium 1994 an der → Akademie der Bildenden Künste München ab. 2007 wurde sie als Professorin für »räumliche und plastische Gestaltung« im Fachbereich Architektur an die Universität der Künste Berlin berufen. Die Künstlerin beschäftigt sich mit Film und Fotografie, Medien, Skulpturen und Installationen. So stammt auch die Installation eines Kuchenbüfetts (mit Attrappen) aus dem Jahr 2005 am Café Ludwig im Petuelpark von der Künstlerin Alexandra Ranner.

Raoul Ratnowsky

Plastiken von Raoul Ratnowsky

Eine Plastik des Schweizer Bildhauers Raoul Ratnowsky (1912 – 1999) mit der eingravierten Jahresangabe 1958/59 steht vor dem Wohnblock Osterwaldstraße 73 in Schwabing. Ein weiteres Kunstwerk von ihm aus dem Jahr 1960 befindet sich vor der Antonie-Zauner-Stiftung am → Artur-Kutscher-Platz.

»Der Schwere enthoben«

Vor der Adresse Leopoldstraße 17 steht die 1976/77 von Raoul Ratnowsky geschaffene 4,3 Meter hohe Skulptur »Der Schwere enthoben«.

»Vom Meer«

Die Plastik »Vom Meer« schuf Raoul Ratnowsky für den Friedhof von Dornach im Kanton Solothurn. Nun steht das Kunstwerk (oder eine Replik?) in der Wohnanlage an der Rümannstraße und ist auch vom Petuelpark aus zu sehen.

Ernst Andreas Rauch

Ernst Andreas Rauch (1901 ‒ 1990) trat 1941 in die NSDAP ein und erhielt noch im selben Jahr eine Professur an der → Akademie der Bildenden Künste in München. Bei der Entnazifizierung verlor er 1945 die Professur. Die Stadt München verlieh ihm allerdings 1962 den Förderpreis für Bildende Kunst.

Ernst Andreas Rauch gestaltete in München auch eine Reihe von Brunnen: den → Karl-Valentin-Brunnen (1953), den → Blütenkelchbrunnen (1961), den → Radspieler-Brunnen (1967) und den → Berolinabrunnen (1980).

Figuren in der Borstei

Im Rosenhof und im Garten der Ruhe in der Borstei sind mehrere Figuren und Skulpturen von Ernst Andreas Rauch zu finden.

Figuren von Ernst Andreas Rauch in der Borstei (Fotos: April 2023)

Album über die Borstei

Cobi Reiser

Mosaik

Wo sich heute die Lokalbaukommission bzw. das Referat für Stadtplanung und Bauordnung befindet (Blumenstraße 19), hatten ursprünglich die Münchner Wasserwerke Büros. Davon zeugt noch das von Benjamin Jakob (»Cobi«) Reiser (1902 ‒ 1992) geschaffene Mosaik im Foyer des Eingangs an der Müllerstraße: eine unter einem Regenbogen stehende Nymphe gießt Wasser aus einer Amphore, das vom Gebirge nach München fließt.

Jason Rhoades und Paul McCarthy

»Sweet Brown Snail«

Die amerikanischen Künstler Jason Rhoades (1965 – 2006) und Paul McCarthy (1912 – 1999) gestalteten 2007 die viereinhalb Meter große »Sweet Brown Snail«, die seither zwischen den drei denkmalgeschützten Hallen des → Deutschen Museums am → Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe. Die Schnecke, die ihr Haus mit sich herumträgt, symbolisiert den Traum von unbegrenzter Mobilität, kontrastiert in ihrer Langsamkeit aber auch mit dem Streben nach Tempo.

George M. Rickey

Der in Schottland aufgewachsene US-Amerikaner George M. Rickey (1907 – 2002) studierte zunächst Geschichte in Oxford, dann Kunst in Paris, bevor er in die USA zurückkehrte und malte. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Ingenieur in Forschungsabteilungen der US-Army für Flugzeuge und Waffensysteme. Nach dem Krieg studierte er an der New York University, am Institute of Fine Arts in New York und am Chicago Institute of Design. George M. Rickey zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Kinetischen Kunst.

»Space Churn«

1972 schuf George M. Rickey die kinetische Edelstahl-Plastik »Space Churn« (»Perlacher Mobile«), die von einer Windschaufel um die Achse gedreht wird. 1980 diente sie als Vorlage für ein Neuperlach-Signet, das die Dynamik der Trabantenstadt symbolisierten soll. Man findet sie am südöstlichen Eingang des Theodor-Heuss-Platzes in Neuperlach.

Georg Roemer

Der Bildhauer und Medailleur Georg Roemer (1868 – 1922) studierte in Dresden, Berlin, Paris, Rom und bei → Adolf von Hildebrand in Florenz.

»Wilde Pferde«

Eine Besonderheit im → Bavariapark auf der Schwanthalerhöhe sind die Skulpturen aus den Jahren 1907/08, darunter »Wilde Pferde« von Georg Roemer.

Adolf Rothenburger

Adolf Rothenburger (1883 – 1972) wechselte 1902 von der Städelschule in seiner Geburtsstadt Frankfurt/M nach München, und zwar als Privatschüler und Mitarbeiter des Bildhauers Adolf von Hildebrand. Parallel dazu baute Adolf Rothenburger ein eigenes Atelier auf. Er modellierte beispielsweise »Die schöne Melusine« für einen → Brunnen am Karl-Preis-Platz in Ramersdorf.

»Jäger mit Hund«

An der westlichen Ecke der Herzog-Albrecht-Anlage steht die 1929 bis 1931 vom Bildhauer Adolf Rothenburger (1883 – 1972) geschaffene Kalkstein-Skulptur »Jäger mit Hund«. Diese Angaben sind in der Bayerischen Denkmalliste unter D-1-62-000-7236 gelistet und stimmen mit den Daten des Stadtarchivs München (DE-1992-KULA-0552) überein. (Bei Wikipedia wird die Skulptur irrtümlich Ernst Moritz Fischer zugeschrieben.)

Hans Rucker

Hans Rucker (1931 – 2011) ließ sich in Berchtesgaden zum Holzbildhauer ausbilden, bevor er 1950 bis 1957 bei dem Bildhauer → Josef Henselmann an der → Akademie der Bildenden Künste München studierte. 1966/67 war er Stipendiat der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. Hans Rucker schuf zahlreiche Skulpturen für den öffentlichen Raum.

»Eisernes Paar«

Vor dem Michaelibad in der Heinrich-Wieland-Straße in Perlach steht seit 1976 die vier Meter hohe Edelstahl-Plastik »Eisernes Paar« von Hans Rucker.

Von Hans Rucker stammen auch Brunnen in München: der → Asamhof-Brunnen im Hackenviertel, der Bronze-Brunnen mit dem Titel → »Fremde Blume« in der Alexandrastraße im Lehel und die → Brunnenanlage vor dem Eingang zum U-Bahnhof Giselastraße in Schwabing.

Ulrich Rückriem

Ulrich Rückriem (*1938) absolvierte 1957 bis 1959 in Düren eine Ausbildung zum Steinmetz, bevor er an der Dombauhütte in Köln arbeitete. Ab 1968 spaltete er immer wieder Steinblöcke und setzte die Teile dann zu Kunstwerken zusammen (»Rückriem-Stelen«). Er wurde 1974 Professor an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, zehn Jahre später an der Düsseldorfer Kunstakademie und 1988 an der Städelschule in Frankfurt/Main.

Finnischer Granit, gespalten

1992/93 türmte Ulrich Rückriem an der Ecke Dachauer Straße / Anita-Augspurg-Allee in Neuhausen mehrfach gespaltete Blöcke aus finnischem Granit zu einem fünfeinhalb Meter hohen zweiteiligen Kunstwerk auf.

Francesco Sanguinetti

Francesco Sanguinetti (1800 – 1870), einer der Söhne des italienischen Bildhauers, Steinmetzen und Violinisten Gaetano Sanguinetti, setzte seine Ausbildung als Jugendlicher bei Christian Daniel Rauch und Christian Friedrich Tieck fort und studierte dann auch bei Christian Daniel Rauch an der Königlich Preußische Akademie der Künste in Berlin. 1829 kam er mit seinem Lehrer nach München, wo er am → Max-Joseph-Denkmal mitarbeitete. Später ließ er sich dauerhaft in München nieder, wurde zunächst Mitarbeiter von Ludwig von Schwanthaler und richtete dann sein eigenes Atelier ein.

Der Bildhauer Francesco Sanguinetti schuf in München beispielsweise die Heiligenfiguren an den beiden neuromanischen Rundbogenportalen nach Modellen seines älteren Kollegen Konrad Eberhard (1758 – 1859): Benno und Rupert, Ottilia und Lucia. Zu finden sind sie an dem 1833 bis 1837 nach Plänen von Friedrich von Gärtner* errichteten Gebäude für das damalige Münchner Blindeninstitut an der Ludwigstraße 25.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Hermann Schilcher

Hermann Schilcher jr. (1935 – 2011) studierte nach einer Ausbildung zum Bildhauer in Germanisch-Partenkirchen (1951 – 1955) an der → Akademie der Bildenden Künste München (1955 – 1962) und wurde Meisterschüler von Josef Henselmann*. Er arbeitete mit Holz und Stein, Sichtbeton, Bronze und Edelstahl.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Jungstörche

Die beiden Jungstörche aus Bronze, die auf einer Säule am Eingang des Schulgeländes an der Knappertsbuschstraße 43 in Englschalking (Stadtbezirk Bogenhausen) die Flügel ausbreiten, wurden von Hermann Schilcher jr. gestaltet.

Timothy P. Schmalz

Vor der Klosterpforte von St. Bonifaz in der Maxvorstadt ist seit 2022 einer von weltweit mehr als hundert Abgüssen der 2013 Timothy P. Schmalz (*1969) modellierten Bronzeplastik »Homeless Jesus« zu finden. Der kanadische Bildhauer weist mit dem Kunstwerk auf die Not der Obdachlosen hin.

Timothy P. Schmalz: Homeless Jesus (Fotos: November 2025)

Andrea Schmeing-Häusler

»Klangsteine«

In einer schmalen Gasse zwischen → Oberanger und → Sankt-Jakobs-Platz im Angerviertel der Altstadt hat Andrea Schmeing-Häusler fünf »Klangsteine« aus Bronze installiert, deren Betreten in einem Hohlraum darunter eine von fünf zwischen 40 und 94 kg schweren Glocken erklingen lässt. (Versuche am 23. Mai 2024 blieben allerdings erfolglos.)

Martin Schmidt

Martin Schmidt (*1963) absolvierte 1981 bis 1984 in Oberammergau eine Ausbildung zum Schnitzer und Holzbildhauer, bevor er 1985 bis 1993 an der → Akademie der Bildenden Künste München studierte und Meisterschüler des Bildhauers Olaf Metzel wurde. 2005 bis 2008 amtierte Martin Schmidt als Stellvertretender Vorsitzender der Kommission Kunst am Bau und im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt München (QUIVID).

»Start«

Außenbereich und Pausenhof der durch den Umbau eines Bundeswehr-Gebäudes entstandenen Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße im Stadtquartier Ackermannbogen (Schwabing) sind seit 2011 durch eine 28 Meter hohe Plastik des Münchner Bildhauers und Objektkünstlers Martin Schmidt mit dem Titel »Start« verbunden. Die markante Stahlkonstruktion lässt sich als Feuerwerksrakete und ihre Flugbahn interpretieren.

Balthasar Schmitt

Weil Balthasar Schmitt (1858 – 1942) vom Schlosshern seiner Heimatstadt Aschach in Unterfranken gefördert wurde, konnte er 1878 bis 1880 die Kunstgewerbeschule Nürnberg besuchen und 1880 an der Münchner Kunstakademie studieren, bevor er ein Stipendium für einen zweijährigen Italien-Aufenthalt bekam. Danach ließ er sich als Bildhauer und Medailleur in München nieder. Balthasar Schmitt gehörte zu den Gründern der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst (1893) und wurde 1903 Hochschullehrer an der Akademie der Bildenden Künste München – wo zum Beispiel Karl Romeis zu seinen Schülern gehörte.

Die → Luitpold-Brücke über der Isar zwischen Lehel und Bogenhausen wurde 1900/01 neu gebaut. Die Ausschmückung mit Figuren nach Vorbildern antiker Giebelfiguren auf den vier Widerlagern der Brücke dauerte noch bis 1903. Balthasar Schmitt* (1858 – 1942) schuf die Skulptur, die seine Heimat Franken symbolidiert.

*) Mehr zu Balthasar Schmitt im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Viktor Schneiber

An einem der östlichen Aufgänge der Gebsattelbrücke steht ein 1903 von Viktor Schneiber aus einem Kalksteinblock gehauener Bär. Der ist als Korbinansbär zu interpretieren, nach der Sage um den hl. Korbinian, den Gründer des Bistums Freising. Und an Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel (1761 – 1846), den ersten Erzbischof von München und Freising (ab 1821), erinnern der Gebsattelberg, die Gebsattelstraße und die Gebsattelbrücke in der Au.

Viktor Schneiber: Korbiniansbär an der Gebsattelbrücke (Fotos: Juni 2025)

Nicolas Schöffer

Der in Ungarn geborene französischer Bildhauer Nicolas Schöffer (1912 – 1992) gilt als »Vater der kybernetischen Kunst«.

»Chronos 10 B«

An den Eingängen und in den Außenanlagen des Europäischen Patentamts München in der Isarvorstadt gibt es eine Reihe von Kunstwerken wie die 14 Meter hohe Stahlinstallation »Chronos 10 B«, die Nicolas Schöffer 1979/80 gestaltete.

Ulla M. Scholl

Ulla M. Scholl (*1948), die Tochter der Bildhauerin Ulla Scholl* (1919 – 2011), begann 1972 nach einem Studium am Oskar-von-Miller-Polytechnikum in München als freiberufliche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin zu arbeiten.

2000 gestaltete Ulla M. Scholl die 2,3 Meter hohe Bronzefigur »Balance«, die vor der Deutschen Bundesbank in der Leopoldstraße 234 zu finden ist.

*) Mehr zur Mutter Ulla Scholl im Album über Brunnen

Ulla M. Scholl: »Balance« (Fotos: Juli 2025)

Klaus Schultze

Klaus Schultze (*1927) absolvierte eine Töpferlehre in Konstanz und sammelte 1952 bis 1955 Erfahrungen in verschiedenen Keramikwerkstätten in Paris, bevor er sich in Gournay-sur-Marne ein eigenes Atelier einrichtete. 1979 berief ihn die → Akademie der Bildenden Künste München als Professor für Keramik. 14 Jahre später, 1993, ließ sich Klaus Schultze emeritieren.

»Paar«

Der → Asam-Hof, ein Ensemble von Wohnungen, Büros und Geschäften, Cafés und Restaurants im Hackenviertel der Altstadt, wurde 1982 fertiggestellt. Die archaisch-rudimentäre Skulptur »Paar« aus teilweise farbig glasierten Backsteinen wurde – ebenso wie der Backstein-Brunnen am → Rotkreuzplatz in Neuhausen und der Brunnen »Mann und Frau« im Westpark ‒ 1983 von Klaus Schultze angefertigt.

Steffen Schuster

Steffen Schuster (*1964) studierte 1987 bis 1990 Grafik und Design. Danach arbeitete er zwei Jahre lang im Werbebereich, bevor er 1992 als freischaffender Künstler wurde. Zu seinen Arbeiten gehören Märchenfiguren wie die seit 2011 als Marke geschützten Schmolche.

»Arche Noah«

Im Westpark (beim Säulengarten zwischen Mollsee und Hansapark) steht eine von Steffen Schuster geschaffene sieben Meter lange »Arche Noah« mit 15 Tierskulpturen.

Schmolch in Laim

Im Innenhof der Wohnhäuser zwischen Fürstenrieder Straße, Ammerseestraße, Reindlstraße und Saherrstraße stößt man auf einen Schmolch, der in der Wiese liegt und eine Blume anschaut.

Schmolchwand in Riem

2005 schuf der Baldhamer Künstler Steffen Schuster die »Schmolchwand« in einem Durchgang an der Helsinkistraße in Riem. Die Schmolche zeigen, dass hier alle Bewohner ungeachtet ihrer Eigenheiten ihr Leben führen können.

»Begegnung der Generationen«

Ein kleines Mädchen bietet einem Greis eine Blume an. »Begegnung der Generationen« heißt die 2017 von Steffen Schuster gestaltete Gruppe von Schmolchen an der Passauerstraße 118 in Mittersendling (Sendling-Westpark).

Karl Jakob Schwalbach

Karl Jakob Schwalbach (1937 – 2023) absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Wachszieher und eröffnete eine Wachskunst-Werkstatt in Trudering, bevor er 1957 bis 1964 Bildhauerei an der → Akademie der Bildenden Künste München studierte, wo → Josef Henselmann sein Lehrer war. Und 1962 richtete er sich als freischaffender BIldhauer ein erstes Atelier in der Au ein.

»Baumzeichen 2«

Die 20 Meter hohe Bronzeplastik »Baumzeichen 2« vor dem Kreisverwaltungsreferat in der Ruppertstraße wurde 1980 aufgestellt. Sie stammt von Karl Jakob Schwalbach.

»Evolution 1«

Vor dem 1968 bis 1970 von Carl Theodor Horn und Peter Eggenhofer gebauten Roncalli-Kolleg an der Nymphenburger Straße 99 steht die sechs Meter hohe Edelstahl-Statue »Evolution 1« von Karl Jakob Schwalbach (1937 – 2023).

Franz Jakob Schwanthaler

Franz Jakob Schwanthaler (1760 – 1820) stammte aus der Bildhauerfamilie Schwanthaler. 1785 wurde er Münchner Bürger und richtete mit seinem jüngeren Bruder Anton Schwanthaler ein eigenes Atelier ein, das er nicht mehr aufgab, obwohl er Angebote aus anderen Städten bekam. Franz Jakob Schwanthaler gilt als Hauptmeister der Plastik des Münchner Frühklassizismus. Von ihm stammt auch das → Denkmal für den Reichsgrafen Rumford im Englischen Garten.

»Harmlos«

Auf der Grünanlage östlich des → Dichtergartens im Graggenauer Viertel der Altstadt steht eine Marmorskulptur in gräzisierendem Stil, die den griechischen Jüngling Antinoos darstellt. Gestiftet wurde die von Franz Jakob Schwanthaler 1803 modellierte Figur von Theodor Heinrich Topor von Morawitzky. Im Volksmund nennt man die Figur den »Harmlos«, und zwar aufgrund der Inschrift: »Harmlos / wandelt hier / dann kehret / neu gestärkt / zu jeder / Pflicht zurück«. Inzwischen handelt es sich bei der Statue auf der Harmlos-Wiese um eine Kopie. Das Original wird im → Residenzmuseum aufbewahrt.

Ludwig von Schwanthaler

Ludwig Schwanthaler (1802 – 1848) studierte 1819 bis 1822 Malerei und Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie. Nach dem Tod des Vaters Franz Jakob Schwanthaler übernahm er dessen Bildhauer-Werkstatt. 1835 berief man ihn als Professor an die Akademie der Bildenden Künste München, und er lehrte zugleich an der Königlichen Baugewerksschule. König Ludwig I. förderte ihn und finanzierte ihm auch jahrelange Studienreisen nach Rom. Der fürs Mittelalter schwärmende klassizistische Bildhauer ließ sich 1840 bis 1843 nach Plänen von Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) in Pullach am Hochufer der Isar eine Burg bauen (→ Burg Schwaneck).

Ludwig von Schwanthaler (1844 geadelt) gilt als Hauptmeister der klassizistischen Plastik in Süddeutschland. Von ihm stammen beispielsweise auch zwei Brunnen: der → Augia-Brunnen in der Au und der → Nymphenbrunnen im → Hofgarten.

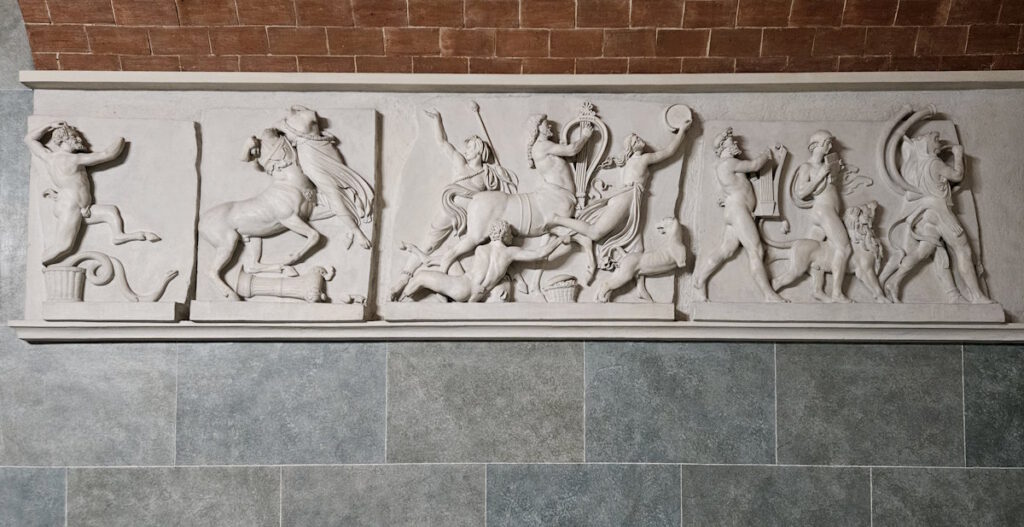

Bacchus-Fries

Für den Speisesaal des Herzog-Max-Palais hatte Ludwig von Schwanthaler einen Bacchus-Fries entworfen. Der wurde vor dem Abriss des Stadtpalastes durch die Nationalsozialisten ausgebaut und blieb fast vollständig erhalten. So konnte Theodor Georgii (1883 – 1963) das Kunstwerk in der Eingangshalle der Hauptverwaltung der Bundesbank in Bayern in der Ludwigstraße 13 restaurieren.

Steinfiguren vor der Bayerischen Staatsbibliothek

Die vier Steinfiguren antiker Persönlichkeiten an der Freitreppe vor dem Portal der Bayerischen Staatsbibliothek in der Ludwigstraße – die »vier heiligen Dreikönige« – symbolisieren die Vielfalt der wissenschaftlichen Literatur in der Staatsbibliothek. Es sind (von links nach rechts): der Historiker Thukydides, der Dichter Homer, der Philosoph Aristoteles und der Arzt Hippokrates. Ludwig Schwanthaler entwarf die Marmorskulpturen; ausgeführt wurden sie 1839 von den Bildhauern Ernst Mayer (1796 – 1844) und Francesco Sanguinetti (1800 – 1870). Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte man die beschädigten Figuren in München durch Kopien. Die Originale befinden sich seit 1964 im Garten der Grundschule in Bernau am Chiemsee.

Herzog Albrecht V. und König Ludwig I.

Herzog Albrecht V. von Bayern erwarb 1558 die Bibliothek des im Jahr zuvor gestorbenen Gelehrten Johann Albrecht Widmanstetter, eine der bedeutendsten Bibliotheken in Europa, und gründete damit die Hofbibliothek im → Alten Hof, den Nukleus der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek in München. Dafür errichtete der Architekt Friedrich von Gärtner* 1832 bis 1843 einen Blankziegelbau in der Ludwigstraße im Stil italienischer Palazzi bzw. der florentinischen Frührenaissance. Im prächtigen Treppenhaus stehen seit 1844 zwei nach Modellen Ludwig von Schwanthalers angefertigte Weißmarmor-Statuen.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Figurengruppe an der Ludwigskirche

In seiner neuen Prachtstraße in München stellte sich König Ludwig I. als östlichen Abschluss der Schellingstraße (damals: Löwenstraße) eine von Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) gebaute Kirche vor, obwohl das Gebiet damals nur wenig bewohnt war. Das lehnte der Magistrat der verschuldeten Stadt 1828 zunächst ab, aber der König gab seine Absicht nicht auf und nach heftigen Auseinandersetzung konnte der Grundstein am 25. August 1829, dem Namenstag des Königs, gelegt werden. 1844 weihte Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel die Kirche St. Ludwig.

An der Fassade der → Ludwigskirche sind Kalksteinfiguren der Evangelisten mit Christus in der Mitte zu sehen. Zwei davon und alle Entwürfe stammen von Ludwig von Schwanthaler.

Bavaria

Ab 1824 beschäftigte sich Leo von Klenze mit Entwürfen eines kolossalen Standbildes der Bavaria, einer Allegorie für Bayern. Dabei ging er von griechischen Vorbildern aus. 1837 beauftragte König Ludwig I. ihn, den Bildhauer Ludwig Schwanthaler und den Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier mit der Realisierung des Vorhabens. Ludwig Schwanthaler wich bei seinen Entwürfen bald von Leo von Klenzes Vorstellungen ab: die Bavaria sollte mehr germanisch als griechisch aussehen. Sechs Jahre lang arbeitete er an einem Gipsmodell in Originalgröße. Kurz bevor die Vorbereitungen für den Guss abgeschlossen waren, starb Johann Baptist Stiglmaier am 2. März 1844, und sein Neffe Ferdinand von Miller sprang für ihn ein.

Am 11. September 1844 wurde der Kopf gegossen. Die weiteren Einzelteile – Arme, Brust, Hüfte, Unterteil, Löwe – entstanden bis 1. Dezember 1849. Bei der 18,52 Meter hohen Bronzefigur handelt es sich um die erste seit der Antike aus Bronze gegossene Kolossalstatue überhaupt. Eine technische Meisterleistung. Die Einzelteile wurden im Sommer 1850 zur Theresienhöhe am Westrand der Ludwigsvorstadt transportiert und auf einem knapp neun Meter hohen Steinsockel aufgebaut. Die Enthüllung fand am 9. Oktober 1850 während des Oktoberfestes statt. König Ludwig I. hatte allerdings zwei Jahre zuvor zugunsten seines Sohnes Maximilian abdanken müssen.

Innerhalb der Bavaria führt eine enge Wendeltreppe in den Kopf mit Sichtluken hinauf.

2001/02 mussten zahlreiche Schäden an der Bavaria ausgebessert werden.

Peter Schwenk

Nach einer Ausbildung zum Mosaikbildner (1964 – 1966) studierte Peter Schwenk (*1946) von 1966 bis 1969 an der → Akademie der Bildenden Künste München Bildhauerei. Er schuf beispielsweise mehrere unterschiedlich große »Erzählkugeln«. Eine davon ist seit 2016 vor dem Kulturzentrum Trudering an der Wasserburger Landstraße 32 zu finden.

Julius Seidler

Julius Seidler (1867 – 1936) begann 1890 bei Wilhelm von Rümann* (1850 – 1906) an der Münchner Kunstakademie zu studieren und arbeitete dann als Bildhauer. In München verdanken wir ihm den → Schüleinbrunnen in Berg am Laim (1928) und Reliefs am Portal der Poliklinik in der Pettenkoferstraße. Sie zeigen Herkules im Kampf gegen die Hydria, Aeskulap und Hippokrates bzw. St. Cosmas und St. Damian.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

Jochen Sendler

Jochen Sendler (*1939) studierte von 1963 bis 1968 Malerei, zunächst in Berlin, dann in München. 1978 begann er als freischaffender Bildhauer zu arbeiten. Sein zentrales Thema ist der menschliche Körper. Bei seinen teils überlebensgroßen Skulpturen aus Holz oder Stein arbeitet Jochen Sendler ohne Vorzeichnung.

Seit 1999 steht eine von Jochen Sendler geschaffene Frauenfigur aus Eiche vor der heutigen Berufsgenossenschaft Holz und Metall Am Knie 8 in Pasing. (Im September 2025 wurde die Skulptur von einem unmittelbar davor abgestellten Container der Großbaustelle für den zukünftigen U-Bahnhof Am Knie verdeckt, und ich konnte sie nur mit ausgestrecktem Arm von der Seite knipsen.)

Gregor Spänle

siehe »venske & spänle«

Ruth Speidel

Ruth Speidel (1916 – 2021) studierte 1935 bis 1939 an den Kunstakademien in München und Berlin.

»Große Sinnende«

Im Innenhof zwischen Pettenkoferstraße 22a und 24 befindet sich eine 1959 von der Bildhauerin Ruth Speidel modellierte Bronzefigur mit dem Titel »Große Sinnende«.

Heinz Spiess

Heinz Spiess (1920 – 2015) war Ordinarius für Kinderheilkunde und Direktor der Kinderpoliklinik an der → Ludwig-Maximilians-Universität. Er betätigte sich aber auch künstlerisch. 1978 schuf Heinz Spiess die Bronzefigur »Terror«. Er und seine Frau schenkten das Kunstwerk der Katholischen Akademie in Bayern. Es befindet sich im Rosengarten an der Außenwand der Kapelle.

Blasius Spreng

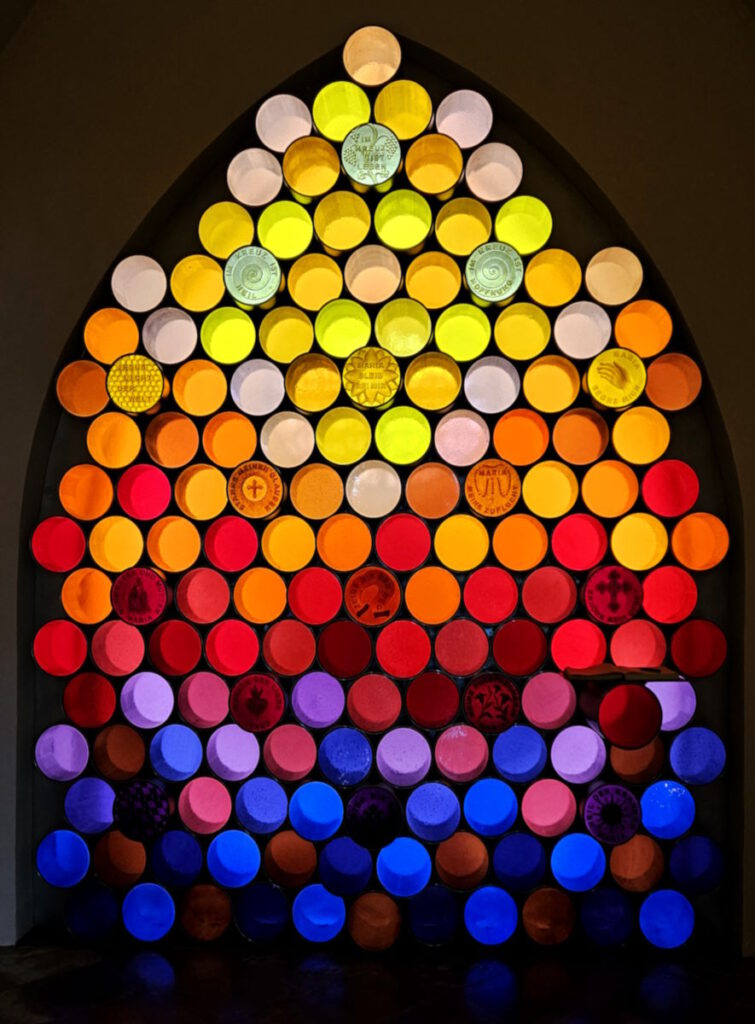

Blasius Spreng (1913 – 1987) absolvierte eine Ausbildung als Goldschmied, Dekorations- und Glasmaler an der Mayer’schen Hofkunstanstalt München, bevor er 1938 an der Akademie für angewandte Kunst zu studieren begann und schließlich Meisterschüler von Richard Klein (1890 – 1967) wurde. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft ließ er sich 1949 als freischaffender Maler, Bildhauer, Glasmaler und Mosaizist in München nieder.

Von Blasius Spreng stammt auch der Brunnen »Echo der Mariahilfkirche« (1982/83) in der Au.

Plattenmosaik

Eines der beiden Plattenmosaike an der Neuen Maxburg in der Maxburgstraße wurde 1957 von Blasius Spreng gestaltet.

Mauro Staccioli

Mauro Staccioli (1937 – 2018) beschäftigte sich mit Malerei und Gravur, bevor er Ende der Sechzigerjahre zur Bildhauerei wechselte. Viele seine Werke gehen von geometrischen Formen aus, wie zum Beispiel einem Kreis.

»Der Ring«

»Der Ring« am Karl-Stützel-Platz in der Maxvorstadt wurde 1996 von dem italienischen Bildhauer Mauro Staccioli (1937 – 2018) geschaffen.

Christine Stadler

Christine Stadler (1922 – 2001) besuchte eine Kunstschule und absolvierte eine Bildhauerlehre, bevor sie 1950 bis 1956 an der → Akademie der Bildenden Künste München studierte und schließlich Meisterschülerin von Anton Hiller (1893 – 1985) wurde.

Geschwister Scholl / »Gegenüber«

1962 modellierte die Bildhauerin Christine Stadler die Bronzegruppe der Geschwister Scholl*, die seit den Neunzigerjahren im Rosengarten der Katholischen Akademie in Schwabing steht. (Ein weiterer Guss des Kunstwerks ist beim Ökumenischen Studentenwohnheim am Steinickeweg 4 in der Maxvorstadt zu finden.) Ebenfalls auf dem Gelände der Katholischen Akademie ‒ im Park des → Schlosses Suresnes ‒ befindet sich die 1969 von Christine Stadler geformte kleine Bronzeplastik mit dem Titel »Gegenüber«.

*) Mehr zu den Geschwistern Scholl im Album über Denkmäler

Christine Stadler: Geschwister Scholl / »Gegenüber« (Fotos: Oktober 2025)

»Evolution«

1971 schuf Christine Stadler die Bronze-Skulptur »Evolution«, die an der Kreuzung Freischützstraße / Robert-Heger-Straße im 1966 bis 1970 gebauten Stadtquartier Fideliopark in Englschalking zu finden ist.

Von Christine Stadler stammen auch die Reliefs an den Hintergleiswänden der U-Bahnhöfe Bonner Platz und Petuelring.

Toni Stadler

Toni Stadler (1888 – 1982) besuchte 1906/07 die Kunstgewerbeschule München, studierte dann 1909 bis 1914 an der Akademie der Bildenden Künste München und zwischendurch in Berlin. Nach dem Kriegsdienst setzte Toni Stadler sein Studium fort und schloss es 1924 an der Münchner Kunstakademie ab. 1939 bis 1945 lehrte er an der Städelschule in Frankfurt/M, ab 1942 als ordentlicher Professor, und 1946 bis 1958 wirkte er als Professor an der → Akademie der Bildenden Künste München.

»Nausikaa« und Karl-Amadeus-Hartmann-Brunnen

Weil Heinrich Heine von November 1827 bis Juli 1828 in München gelebt hatte, beauftragte die Heinrich-Heine-Gesellschaft 1958 den Bildhauer Toni Stadler, ein Denkmal für den Dichter zu gestalten. Die von Toni Stadler geschaffene Bronzeplastik »Nausikaa« befindet sich in einer 1962 restaurierten und zur Heinrich-Heine-Gedenkstätte umgewidmeten Grotte. Welchen Bezug der Künstler zwischen dem Dichter und der Prinzessin aus der »Odyssee« erkannt hatte, bleibt rätselhaft, aber seither spricht man vom → Dichtergarten statt vom Finanzgarten. Toni Stadler schuf auch 1964 die Figur »Große Liegende Ägäis«, offenbar in mehreren Exemplaren. Eines davon ist im Seerosenteich des Tucherparks zu finden, und 1971 entwarf er den → Nereiden-Brunnen auf dem → Maximiliansplatz zu Ehren des Komponisten Karl Amadeus Hartmann.

Toni Stadler: Karl-Amadeus-Hartmann-Brunnen, »Nausikaa« (Fotos: Mai 2023)

Pia Stadtbäumer

Pia Stadtbäumer (*1959) studierte 1981 bis 1988 an der Kunstakademie Düsseldorf. 2000 wurde sie als Professorin an die Hochschule für Bildende Künste Hamburg berufen.

»Go!«

Seit 2004 steht die bunt bemalte Bronzeskulptur »Go!« der Bildhauerin und Installationskünstlerin Pia Stadtbäumer im Petuelpark: ein reitender Junge, dessen Maultier mit Insignien der Trashkultur bepackt ist. Dieses Sinnbild des Zeitgeistes hebt sich von den pompösen Reiterstandbildern der bayrischen Herrscher in München ab: Maultier statt edlem Ross, Farbe statt Stein oder Bronze, Skateboard und Ghettobluster statt Schwert und Zepter.

Pia Stadtbäumer: »Go!« (Fotos: August 2025 / April 2025)

Hans Stangl

Hans Stangl (1888 – 1963) studierte an der → Akademie der Bildenden Künste in München. 1939 bis 1943 leitete er die Deutsche Akademie Rom Villa Massimo.

Bronzefigur

Die Bronzefigur in den Frühlingsanlagen stammt von dem Bildhauer Hans Stangl und ist ein Pendant zu seiner Skulptur »Stehende« (1932) im Garten des → Lenbachhauses im Kunstareal.

Friderun von Stralendorff-Eilers