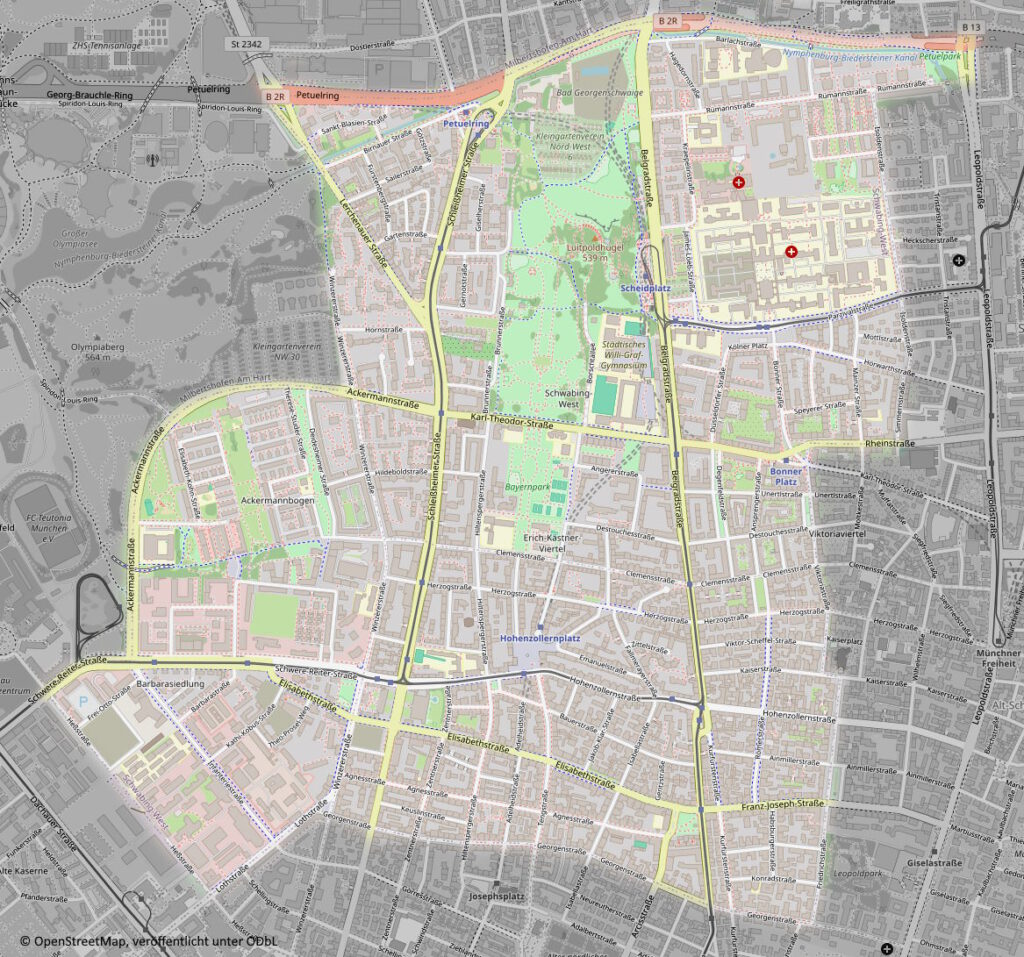

München: Schwabing West

Suuapinga ‒ Schwabing ‒ wurde erstmals 782 urkundlich erwähnt, ist also älter als München. Das Dorf Schwabing erhielt 1886 Stadtrechte, wurde vier Jahre später jedoch von München eingemeindet. In der Prinzregenten-Ära machte Schwabing als Bohème-, Künstler- und Literaten-Viertel von sich reden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Schwabing zu einem Ort des Nachtlebens, Szene-Viertel und Zentrum der Jugend- und Protestkultur.

Seit 1992 bildet der westliche Teil von Schwabing den Münchner Stadtbezirk 4 (Schwabing-West), der Rest zusammen mit Freimann den Stadtbezirk 12 (Schwabing-Freimann).

Adelheidstraße

Die Adelheidstraße wurde 1898 nach Henriette Adelheid von Savoyen (1636 ‒ 1676) benannt. Man hatte sie 1650 in Turin per procurationem mit dem bayrischen Thronfolger Ferdinand Maria verheiratet. So wurde sie 1651 Kurfürstin, ohne ihren Ehemann gesehen oder sein Land betreten zu haben. Erst im Jahr darauf zog sie zu ihm nach München.

Adelheidstraße: Blütenmeer, St. Joseph im Hintergrund (Fotos: 16. April / 23. März 2025)

Album über Frühling in München

Agnesstraße

Die Agnesstraße erhielt ihren Namen 1898. Er bezieht sich wohl auf Agnes von der Pfalz (um 1201 ‒ 1267), die Ehefrau des Herzogs Otto II. von Bayern, vielleicht aber auch oder zugleich auf Agnes von Wittelsbach, eine Tochter Kaiser Ludwigs des Bayern, die 1338 als Kind ins Kloster Sankt Jakob am Anger kam und dort 1352 starb, noch bevor sie die Profess hätte ablegen können.

»Agnespost«

Franz Holzhammer und Robert Vorhoelzer, zwei stilbildende Architekten der Postbauschule, entwarfen mit ihrem Kollegen Walther Schmidt ein Postgebäude, das 1925/26 in der Agnesstraße 1-5 errichtet wurde. Eine Besonderheit ist der expressionistische Fassadenschmuck. Über dem Haupteingang sind vier vom Bildhauer Eugen Kindler gestaltete Figuren zu sehen: Franz von Taxis, Carl August von Steinheil, Heinrich von Stephan, Georg Simon Ohm.

In der Schalterhalle fand 1955 ein Paketbombenanschlag statt, bei dem zwei Menschen starben und zehnmal so viele verletzt wurden. 2021 wurde die »Agnespost« mit Postbankfiliale geschlossen.

»Agnespost« (Fotos: Januar 2023)

Kirschblüte in der Agnesstraße

Album über die Kirschblüte in München

Ainmillerstraße

Die Ainmillerstaße erhielt ihren Namen 1888 nach dem Münchner Landschafts- und Glasmaler, Bildhauer und Uhrmacher Max Emanuel Ainmiller (1807 ‒ 1870), der nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern zum Beispiel auch in Speyer, Köln, Glasgow, Cambridge, Madrid, Rom, Boston und St. Petersburg gearbeitet hatte.

Die Jugendstil-Häuser mit den Adressen Ainmillerstraße 33 bzw. 40 wurden um 1900 errichtet. Bei Hausnummer 40 fällt auf, dass kein Fenster dem anderen gleicht.

Von der Friedrichstraße bis zur Kurfürstenstraße gehört die Ainmillerstraße zum Stadtbezirk Schwabing-West, der hier Thema ist. Die Jugendstilfassaden im östlichen Teil (Leopold- bis Friedrichstraße) werden im Album über den Stadtbezirk Schwabing-Freimann vorgestellt.

Ansprengerstraße

Die Ansprengerstraße wurde 1918 nach Alois Ansprenger (1853 – 1913) benannt. Der Baumeister hatte von 1883 bis zur Eingemeindung (1891) als letzter Schwabinger Bürgermeister amtiert.

Über dem Hauseingang Ansprengerstraße 6 fällt ein Relief auf:

Arcisstraße

Die damalige Friedrichstraße wurde 1825 in Arcisstraße umbenannt, nach der Schlacht bei Arcis-sur-Aube in der Champagne im März 1814. Nur der nördliche Abschnitt der Arcisstraße gehört zu Schwabing-West; der weitaus längere Teil befindet sich in der Maxvorstadt.

Gisela-Gymnasium

Das Gisela-Gymnasium in der Arcisstraße 65 geht auf eine Schule zurück, für die Cajetan Pacher 1903/04 ein Gebäude im Stil der Neurenaissance errichtet hatte. 2006 bis 2011 wurde das Bauwerk von Grund auf renoviert.

Gisela-Gymnasium (Fotos: Januar 2023 / oben links: März 2025)

Barbarasiedlung

Als das Dienstwohngebäude für die sog. Ökonomiehandwerker des militärischen Bekleidungsamtes auf dem Oberwiesenfeld zu klein wurde, baute man 1909/10 eine Wohnsiedlung in Schwabing nach einem Vorentwurf von Richard Beetz und Plänen von Georg Besold: ein Dutzend Ein- bis Vierfamilienhäuser mit Vor- und Nutzgärten im Heimatschutzstil. Bis 1918 kamen weitere Häuser dazu. Die 1986 renovierte Barbarasiedlung im Dreieck der Schwere-Reiter-, Infanterie- und Barbarastraße gehört dem Freistaat Bayern.

Benannt wurde die Siedlung entsprechend der Barbarastraße nach der hl. Barbara.

Barlachstraße

Seit 1955 erinnert die Barlachstraße an den Bildhauer und Medailleur, Maler und Dramatiker Ernst Barlach (1870 – 1938).

»Maria, Quell des Lebens«

Nach dem Vorbild einer gut einen Meter großen Madonna des österreichischen Bildhauers Jakob Kaschauer (um 1400 – 1463) modellierte der niederländische Künstler Hans van Houwelingen (*1957) eine doppelt so große Marienfigur aus Carrara-Marmor. Den Apfel, den das Jesuskind des gotischen Originals in der Hand hält, ließ Hans van Houwelingen weg. Stattdessen kann aus einer Öffnung in der linken Handfläche des mit ausgebreiteten Armen in Marias Armen liegenden Kindes Trinkwasser fließen. Das bezieht sich auf die spätere Wunde am Kreuz und symbolisiert zugleich das Heilende, das Christus spendet. »Maria, Quell des Lebens« lautet der Titel des 2004 an der Barlachstraße am Südwestrand des Petuelparks aufgestellten Trinkwasser-Brunnens (den wir allerdings noch nie in Betrieb sahen).

Hans van Houwelingen: »Maria, Quell des Lebens« (Fotos: Juli 2025)

Bauerstraße

1893 wurde die Bauerstraße nach dem Juristen Jakob von Bauer (1787 – 1854) benannt, der von 1838 bis zu seinem Tod Bürgermeister von München gewesen war.

Das Jugendstil-Gebäude Bauerstraße 22 (Ecke Jakob-Klar-Straße) wurde 1908 fertiggestellt.

Franz Popp gestaltete 1910 das Eckhaus Bauerstraße 34 (Ecke Ansbacher Straße) im Jugendstil, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war auch das Nachbarhaus Bauerstraße 36 entstanden.

Der Architekt Karl Fendt gestaltete 1910/11 die Mietshausgruppe Bauerstraße 38a/40 im Jugendstil.

Bauerstraße 40 / 38a (Fotos: März 2025 / April 2024)

Bayernplatz

Auf dem 1911 angelegten Bayernplatz (Bayernpark) in Schwabing steht seit 1979 die von Undine Werdin aus Steinguss geformte Statue Daphne.

Belgradstraße

Kurfürst Max Emanuel (1662 – 1726) beabsichtigte, die → Münchener Residenz und das → Neue Schloss in Schleißheim mit einem Kanal zu verbinden. Aber die Aushubarbeiten wurden 1704 abgebrochen. Weil sich das unzutreffende Gerücht verbreitete, Kriegsgefangene aus dem Großen Türkenkrieg (1683 ‒ 1699) seien daran beteiligt gewesen, wurde vom »Türkengraben« gesprochen. Das bereits ausgehobene Teilstück von der Residenz bis zum Nymphenburg-Biedersteiner Kanal wurde 1811 verfüllt.

Im nördlichen Teil verläuft nun die Ende des 19. Jahrhunderts nach der serbischen Hauptstadt Belgrad benannte Straße.

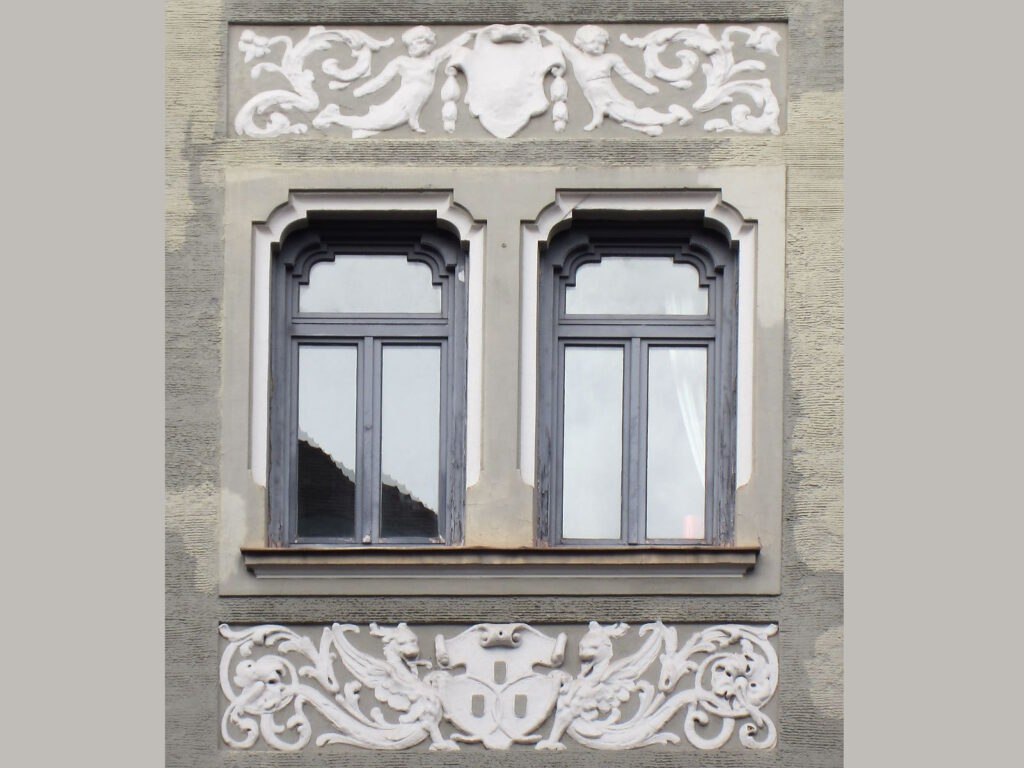

Johann Lang baute 1898/99 das Ensemble der Mietshäuser Belgradstraße 22/24 mit Jugendstil-Stuck und zur gleichen Zeit mit Paul Dietze das Mietshaus Belgradstraße 26 im Stil der Deutschen Renaissance.

Belgradstraße 22 / 26 (Fotos: November 2024)

Über den Hauseingängen einiger Mietshäuser in der Belgradstraße fallen Reliefs auf.

Bonner Platz

Ein damals noch unbebauter Platz in Schwabing wurde bereits 1906 nach Bonn benannt, lange bevor die Stadt am Rhein Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war (1949 – 1998).

U-Bahnhof Bonner Platz

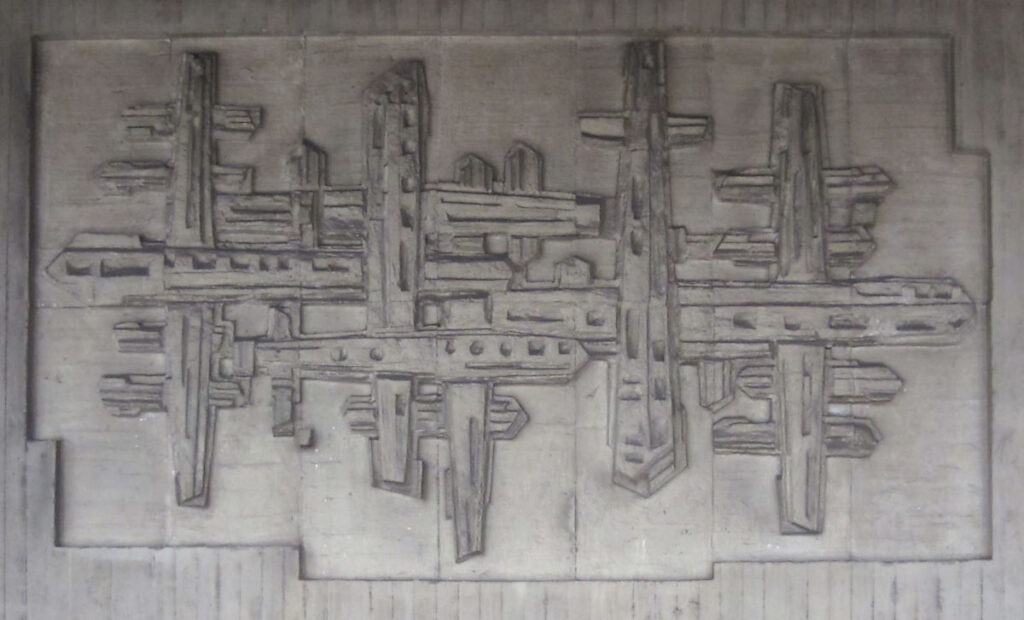

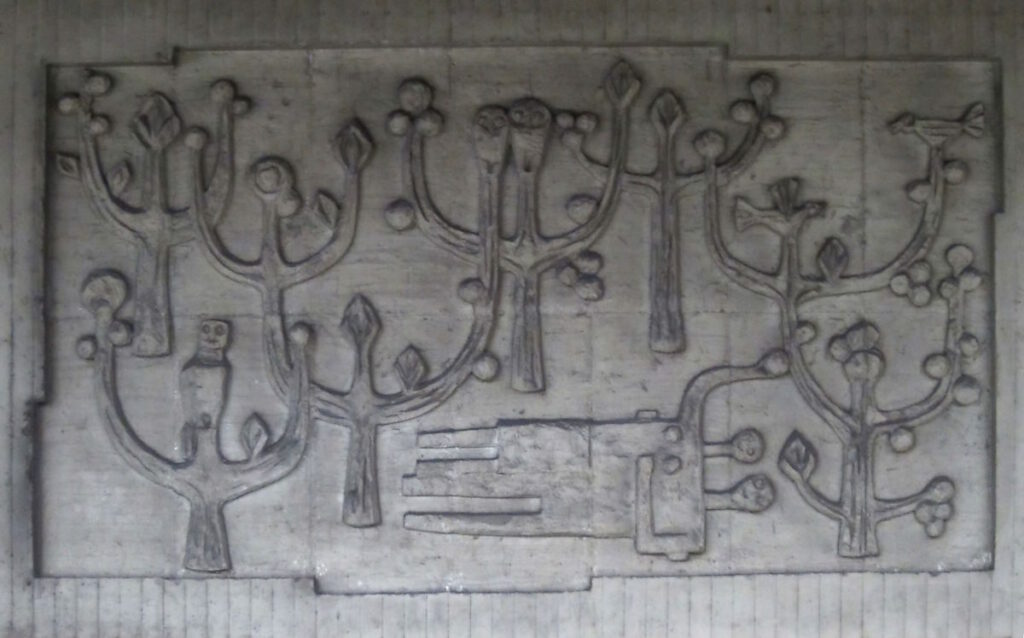

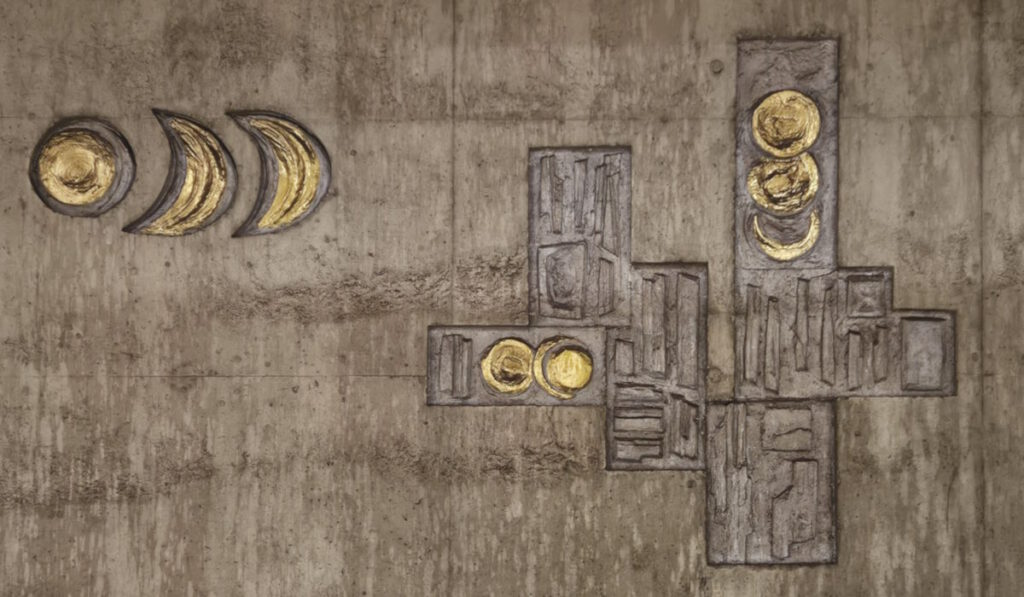

Die U-Bahnhöfe Bonner Platz und Petuelring wurden im Mai 1972 eröffnet. In die Hintergleiswände aus Rohbeton sind Reliefs der Bildhauerin Christine Stadler* (1922 – 2001) integriert.

*) Mehr über Christine Stadler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über U-Bahnhöfe in München

Clemensstraße

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Clemensstraße in Schwabing (ebenso wie 1915 die Clemens-August-Straße in Berg am Laim) nach Clemens August von Bayern (1700 – 1761) benannt, einem der Söhne des Kurfürsten Max Emanuel, der von 1723 an Erzbischof von Köln und dadurch Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches war. Darüber hinaus amtierte er als Fürstbischof mehrerer Gemeinden (»Herr der fünf Kirchen«) und liebte prunkvolle Rokokoschlösser.

Bis zur Viktoriastraße zählt die Clemensstraße zu Schwabing-Freimann, westlich davon gehört sie zu Schwabing-West.

»Kopf schauend«

Klaus Behr* gestaltete 1999 das Kunstwerk »Kopf schauend« in der Clemensstraße 48.

*) Mehr zu Klaus Behr im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Klaus Behr: »Kopf schauend« (Fotos: Juli 2025)

Elisabeth-Kohn-Straße im Ackermannbogen

Die 1960 nach Josef Ackermann (1896 – 1959) – einem von den Nationalsozialisten verfolgten Journalisten ‒ benannte Straße bildet die Grenze zwischen Schwabing-West, Neuhausen und Milbertshofen und umrundet inzwischen den Westen und Norden des Stadtviertels Ackermannbogen.

Nachdem die Bundeswehr die Waldmann-, von-Stetten- und Prinz-Leopold-Kaserne aufgegeben hatte, erwarb die Stadt München 1994 das Gelände vom Bund und lobte 1998 einen Ideenwettbewerb für die Anlage eines neuen Stadtviertels aus, den der Architekt Christian Vogel und die Landschaftsarchitektin Rita Lex-Kerfers für sich entschieden. 2004 konnten die ersten Wohnungen bezogen werden. Das letzte der vier Stadtquartiere des Stadtviertels Ackermannbogen entstand 2011 bis 2014.

Eine der Straßen im Ackermannbogen wurde nach Elisabeth Kohn benannt.

Die Münchner Rechtsanwältin Elisabeth Kohn (1902 ‒ 1941) und ihre Schwester, die Künstlerin Maria Luiko (1904 – 1941) blieben bei ihrer Mutter, statt das von den Nationalsozialisten regierte Deutsche Reich zu verlassen. Am 20. November 1941 wurden sie alle drei ins Ghetto Riga deportiert und fünf Tage später bei Kowno (Kaunas) ermordet. (Von September 2022 bis Ende 2023 war der → Neptunbrunnen im Alten Botanischen Garten mit der Kunstinstallation »Maria Luiko, Trauernde, 1938« von Michaela Melián verhüllt.)

Außenbereich und Pausenhof der durch den Umbau eines Bundeswehr-Gebäudes entstandenen Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße sind seit 2011 durch eine 28 Meter hohe Plastik des Münchner Bildhauers und Objektkünstlers Martin Schmidt* mit dem Titel »Start« verbunden. Die markante Stahlkonstruktion lässt sich als Feuerwerksrakete und ihre Flugbahn interpretieren.

*) Mehr über Martin Schmidt im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Elisabethplatz, Elisabethstraße

Der Elisabethplatz und die Elisabethstraße wurden 1898 nach Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach (1837 – 1898) benannt, die wir besser unter dem Namen Sisi (»Sissi«) kennen. Die Tochter des Herzogs Max Joseph heiratete 1854 Kaiser Franz Joseph I., wurde so Kaiserin von Österreich und 1867 auch Königin von Ungarn.

1903 verlegte man einen seit 1880 in Schwabing existierenden Markt auf den Elisabethplatz. Dort, im »Milchhäusl«, ließ Carl Brendel jeden Morgen Milch ausgeben und versuchte so, die Menschen vom Alkohol abzubringen. Später wurde aus dem »Milchhäusl« jedoch ausgerechnet ein Wirtshaus. Die 1903 errichtete Markthalle wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und später durch einzelne Buden ersetzt.

2020 riss man die Markthäuschen ab und fing an, unter dem Elisabethplatz eine Tiefgarage, Technik- und Lagerräume zu bauen. Der sanierte Elisabethmarkt wurde im September 2024 neu eröffnet.

Burgfriedensäule

Die übermannshohe Burgfriedensäule stammt aus dem Jahr 1460 und stand früher am Hohenzollernplatz. Im August 2023 wurde sie beim Rangieren eines Baufahrzeugs auf dem Elisabethplatz umgedrückt und zerbrach. Inzwischen hat man sie repariert und wieder aufgestellt.

Bärenbrunnen

Der Münchner Bildhauer Georg Müller (1880 ‒ 1952) schuf 1936 den Trinkbrunnen mit einem auf einer Kugel balancierenden Bären. Die Inschrift »Des Menschen Seele gleicht dem Wasser« stammt aus dem »Gesang der Geister über dem Wasser« (1779) von Johann Wolfgang von Goethe.

Elisabeth-Schule

Die Elisabeth-Schule am Elisabethplatz 4 wurde 1901/02 nach Entwürfen von Theodor Fischer (1862 – 1938) errichtet. Im Schulhof steht die 1979 von dem Bildhauer Joseph Michael Neustifter* aus Eggenfelden gestaltete Bronzeplastik »Zeichen der Maschine«. Die Jugendstil-Putzfassade zeigt Märchen-Szenen.

*) Mehr über Joseph Michael Neustifter im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Elisabeth-Schule (Fotos: Januar 2023 / März 2025)

Jugendstil entlang der Elisabethstraße

Johann Wacker errichtete 1907 das Jugendstil-Eckhaus Elisabethstraße 7 (Ecke Isabellastraße).

Zu den zahlreichen von → Franz Popp (1870 – 1928) gestalteten Jugendstil-Mietshäusern in München gehören auch die 1907/08 in der Elisabethstraße 13, 16 und 25 gebauten.

Elisabethstraße 16 (Fotos: Januar 2023)

Von Jakob Wacker stammt auch das Eckhaus Elisabethstraße 30 (Ecke Tengstraße) im barockisierenden Jugendstil.

Elisabethstraße 30 (Fotos: März 2025)

Der Architekt Jakob Bender baute 1907 die beiden Wohnhäuser Elisabethstraße 34 und 36 im Jugendstil. ‒ Die Architekten Heinrich Stengel und Paul Hofer errichteten 1908 das Jugendstil-Eckhaus Elisabethstraße 44 (Ecke Hiltenspergerstraße).

Fallmerayerstraße

Die Fallmerayerstraße in Schwabing erinnert seit 1894 an den Philologen und Orientalisten Jakob Philipp Fallmerayer (1790 – 1861).

Armin Saub (*1939) und Walter Bidlingmaier (1929 – 1980) gestalteten 1976 die Stuckfassade des Gebäudes Fallmerayerstraße 28, das um 1900 gebaut und nach dem Zweiten Weltkrieg schmucklos verputzt worden war: Aus den Händen einer Erdgöttin wächst Blattwerk, das sich über die Fassade ausbreitet, während in der Mitte ein Wasserfall rauscht. Wer genau hinschaut, entdeckt die beiden Künstler, die aus dem Blattwerk gucken.

Franz-Joseph-Straße

Die Franz-Joseph-Straße trägt seit 1894 den Namen des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. (1830 – 1916), der 1854 seine Cousine Elisabeth von Wittelsbach (»Sisi«) geheiratet hatte.

Der Bauunternehmer Friedrich Trump (1869 – 1918) errichtete in München eine Reihe von Wohnhäusern, die der Architekt Max Langheinrich (1869 – 1924) entworfen hatte. Max Langheinrich, der 1892 bis 1894 bei Friedrich von Thiersch studiert und bis 1902 für Martin Dülfer gearbeitet hatte, gehörte 1901 zu den Gründern des Kabaretts »Elf Scharfrichter«. Seine Tätigkeit als Architekt endete 1910, als er ungenutzte Grafitvorkommen im Bayerischen Wald erbte, ein Verfahren zur Verwertung entwickelte und als Industrieller ein Vermögen anhäufte. Er wohnte mit seiner Frau in einem 1910 von ihm entworfenen Haus in der Friedrichstraße 34 in Schwabing. Als einziges Gebäude einer ab 1889 von Friedrich Trump nach Entwürfen von Max Langheinrich errichteten Häusergruppe blieb das Jugendstil-Eckhaus Franz-Joseph-Straße 38 / Römerstraße aus dem Jahr 1903 erhalten.

Östlich der Friedrichstraße gehört die Franz-Joseph-Straße zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.

Friedrichstraße

Die 1894 angelegte Friedrichstraße in Schwabing wurde nach Friedrich III. von Preußen (1831 ‒ 1888) aus dem Haus Hohenzollern benannt. Der folgte seinem Vater Wilhelm I. am 9. März 1888 als König von Preußen und Deutscher Kaiser auf den Thron, starb jedoch 99 Tage später und wurde von seinem Sohn Wilhelm II. beerbt (Dreikaiserjahr). Nach seiner Witwe wurde der → Viktoria-Platz in Schwabing benannt.

Das Jugendstil-Eckgebäude Friedrichstraße 3 (Ecke Konradstraße) wurde 1904 von dem Architekten Hans Thaler gestaltet.

Friedrichstraße 3 (Fotos: 2023 / März 2025)

An der Ecke Hohenzollern- / Friedrichstraße steht ein um 1900 gebautes Haus im neubarocken Stil.

Die östliche Seite der Friedrichstraße gehört zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.

Gentzstraße

Seit 1898 erinnert die Gentzstraße in Schwabing-West an den Schreinermeister Karl Gentz (1840 – 1896), der einen beträchtlichen Geldbetrag für Kinder- und Erholungsheime gestiftet hatte.

Das Mietshaus Gentzstraße 5 wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im späten Jugendstil errichtet.

Gentzstraße 5 (Foto: März 2025)

Georgenstraße

Seit 1856 trägt die Georgenstraße ihren Namen. Worauf er sich bezieht, wissen wir nicht mehr. Vielleicht auf die Georgenschwaige im Riesenfeld bzw. in Milbertshofen? Seit der Eingemeindung von Schwabing (1890) befinden sich die geraden Hausnummern der Georgenstraße in Schwabing, die ungeraden in der Maxvorstadt, und östlich der Friedrichstraße gehört die nördliche Straßenseite zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.

Der Architekt Konrad Böhm gestaltete 1906/07 das Mietshaus Georgenstraße 98 im barockisierenden Jugendstil.

Georgenstraße 98 (Fotos: März 2025)

Habsburgerstraße

Die Habsburgerstraße trägt seit 1894 – mit Unterbrechung von 1939 bis 1945 ‒ den Namen der Fürstenfamilie, die von 1894 bis 1918 die Kaiser von Österreich stellte und außerdem 21 römisch-deutsche Könige bzw. Kaiser.

Der Architekt Martin Wintergerst gestaltete 1898/99 das Mietshaus Habsburgerstraße 1 (Ecke Konradstraße) im Stil der Neurenaissance.

Helmut-Fischer-Platz

Ein kleiner Platz in Schwabing, an dem sich die Herzog- und die Fallmerayerstraße kreuzen, wurde nach dem Schauspieler Helmut Fischer (1926 – 1997) benannt, der auch als → Bronzefigur des Bildhauers Nikolai Tregor (1946 ‒ 2024) neben der des Filmregisseurs Helmut Dietl (1944 ‒ 2015) vor dem Café »Münchner Freiheit« sitzt.

Inga Ragnarsdóttir (*1955) studierte nach einer ersten Ausbildung in Island von 1979 bis 1987 an der → Akademie der Bildenden Künste München. 1989/90 gestaltete sie am Helmut-Fischer-Platz einen Brunnen, dem sie keinen Namen gab.

Inga Ragnarsdóttir: Brunnen am Helmut-Fischer-Platz (Fotos: Juli 2025)

Herzogstraße

Die Herzogstraße wurde nach dem Wittelsbacher Maximilian Emanuel in Bayern (1849 – 1893) benannt, einem Bruder der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (Sisi), der es beim Militär bis zum Generalleutnant gebracht hatte. (Von der Viktoria- bis zur Winzererstraße liegt die Herzogstraße im Stadtbezirk Schwabing-West.)

Das Mietshaus-Ensemble Herzogstraße 62/64 wurde 1911 von Max Deschl mit Attributen des späten Jugendstils errichtet.

Hiltenspergerstraße

1898 wurde die Hiltenspergerstraße nach dem Historienmaler Johann Georg Hiltensperger (1806 – 1890) benannt.

Das Mädchen mit dem Seehund

Auf dem Platz an der Ecke Hiltensperger- / Hohenzollernstraße steht ein Brunnen mit der Figur eines Mädchens, das einen Seehund trägt. Gestaltet wurde das Kunstwerk 1930 von dem Bildhauer Ferdinand Liebermann* (1883 – 1941).

*) Mehr über Ferdinand Liebermann im Album über Brunnen

»Kosmos unter Null«

In einer brachliegenden Baugrube zwischen Bayernpark und Hiltenspergerstraße (82) eröffnete Florian Schönhofer im Frühjahr 2025 einen ungewöhnlichen Biergarten als Zwischennutzung: »Kosmos unter Null«. Viel Grün ist durch 130 dort aufgestellte und vermietete alte Industriekisten entstanden, die von Menschen aus der Nachbarschaft als Hochbeete gepflegt werden.

Hohenzollernplatz, Hohenzollernstraße

Die damalige Hörmannstraße wurde 1892 nach einem der bedeutendsten Adelsgeschlechter der deutschen Geschichte umbenannt. Die Hohenzollern stellten ab 1701 die preußischen Könige und ab 1871 die deutschen Kaiser. 1900 erhielt auch der Hohenzollernplatz seinen Namen.

Deutsche Renaissance

In der Hohenzollernstraße 58 entstand Ende des 19. Jahrhunderts ein Mietshaus im Stil der Deutschen Renaissance, dessen Fassade in den Obergeschossen in Blankziegelverkleidung ausgeführt ist.

Hohenzollernplatz

Im Zentrum des 1978 bis 1980 neu gestalteten Hohenzollernplatzes befindet sich ein 1980 von dem Bildhauer Alfred Aschauer* (1931 – 2013) geschaffener Brunnen aus Granit.

*) Mehr über Alfred Aschauer im Album über Brunnen

Hermann-Frieb-Realschule

Nach Entwürfen des Stadtbaurats Robert Rehlen wurde 1905/06 die Hohenzollernschule im Stil der Deutschen Renaissance gebaut. Im Zweiten Weltkrieg befand sich ein Reservelazarett in dem Gebäude, und dann bis 1960 das Chirurgische Krankenhaus München-Nord. 1961 gründete man die heutige, 1964 nach dem in Stadelheim hingerichteten Widerstandskämpfer Hermann Frieb (1909 – 1943) benannte Städtische Realschule in der Hohenzollernstraße 140.

Östlich der Friedrichstraße gehört die Hohenzollernstraße zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.

Isabellastraße

Die Isabellastraße in Schwabing trägt den Namen der Prinzessin Isabella von Bayern (1863 – 1924). Die Tochter von Prinz Adalbert Wilhelm von Bayern und Amalia de Borbón, einer Infantin von Spanien, heiratete 1883 in Nymphenburg Prinz Thomas von Savoyen-Genua (1854 – 1931) und wurde so zur Herzogin von Genua.

Streetart

Jugendstil

Die Architekten Heinrich Stengel und Paul Hofer schufen mehrere Gebäude in München, darunter auch um 1909 das Mietshaus Isabellastraße 20 im späten Jugendstil.

Der Architekt Hermann Wentzel gestaltete 1907/08 das Jugendstil-Gebäude Isabellastraße 22.

Isabellastraße 22 (Fotos: Januar 2023 / März 2025)

Der Architekt → Max Langheinrich gestaltete das Mietshaus Isabellastraße 25 (Ecke Agnesstraße) 1907 mit Jugendstil-Elementen.

Jakob-Klar-Straße

Die Jakob-Klar-Straße erinnert seit 1924 an den Juristen Jakob Klar (1783 – 1833), der ab 1823 als Zweiter Bürgermeister von München amtiert hatte.

Der Architekt Adolf Wentzel gestaltete 1908/09 das Mietshaus Jakob-Klar-Straße 8 im Jugendstil.

Karree Schwabing

Die ab 1928 nach Plänen des Architekten Theodor Mayr gebaute Wohnanlage »Karree Schwabing« wird von der Rossini-, Destouches-, Ansprenger- und Clemensstraße umrandet. Auffallend sind die Sgraffiti an der Ecke Clemensstraße 50 / Ansprengerstraße 1.

Kölner Platz

Der Kölner Platz wurde 1906 nach Köln am Rhein benannt.

Schwabing wurde 1891 von München eingemeindet, und bereits 1899 begann die Stadt, Grundstücke für den Bau eines Krankenhauses in Schwabing aufzukaufen. 1905 begannen die Bauarbeiten unter Leitung des Oberbaurats Adolf Schwiening (1847 – 1916) nach Plänen des Architekten Richard Schachner (1873 – 1936). Das Hauptgebäude im historisierenden Stil am Kölner Platz war 1907 bezugsfertig, und 1909 nahm das Krankenhaus den Betrieb auf, aber es dauerte noch weitere vier Jahre, bis die restlichen Gebäude im Pavillonstil standen.

Zur Zeit der Eröffnung galt das Städtische Krankenhaus München Schwabing (seit 2018: München Klinik Schwabing) als modernstes Krankenhaus Deutschlands.

Die Trinkwasser-Brunnengrotte im Jugendstil vor dem Haupteingang des Klinikums am Kölner Platz entstand 1911. Maximilian Schachner soll sie geschaffen haben, aber außer dem Namen ‒ der eine verwandtschaftliche Beziehung zum Architekten des Hauptgebäudes vermuten lässt ‒ wissen wir nichts über ihn.

Konradstraße

Die Konradstraße trägt seit 1897 den Namen des Prinzen Konrad von Bayern (1883 – 1969), des vierten Kindes von Prinz Leopold Maximilian von Bayern und Erzherzogin Gisela von Österreich, väterlicherseits Enkel von Prinzregent Luitpold von Bayern, mütterlicherseits Enkel von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth von Österreich (»Sisi«).

Das Mietshaus Konradstraße 3 wurde zusammen mit dem Nachbarhaus (5) um 1900 im Stil der Neurenaissance errichtet.

Das Wohnhaus Konradstraße 9 im Stil der Deutschen Renaissance und mit Jugendstil-Elementen stammt aus dem Jahr 1899.

Das Wohngebäude Konradstraße 11 wurde um 1900 im Stil der Deutschen Renaissance errichtet.

Das Besondere am Wohnhaus Konradstraße 12 ist der Seiteneingang mit einem Torwächter am Jugendstil-Portal. Die Straßenfront des im Zweiten Weltkrieg stark beschädigten Gebäudes wurde nur vereinfacht wieder aufgebaut.

Konradstraße 12: Seiteneingang (Fotos: März 2025)

1897 gründeten Paul Liebergesell und Feodor Lehmann das Bauunternehmen Liebergesell & Lehmann in München. 1902/03 errichteten sie das Jugendstil-Wohnhaus Konradstraße 14 in Schwabing.

Konradstraße 14 (Fotos: März / April 2025)

Das Wohnhaus Konradstraße 16 wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Jugendstil errichtet, aber nach dem Zweiten Weltkrieg baute man die Straßenfront nur vereinfacht wieder auf. An der Eingangstüre sind allerdings noch Jugendstil-Formen zu sehen.

Konradstraße 16 (Fotos: März 2025)

Kraepelinstraße

Der Arzt Emil Kraepelin (1856 – 1926) gilt als Begründer der modernen empirisch orientierten Psychopathologie. Ein Jahr nach seinem Tod wurde eine Straße in Schwabing nach ihm benannt.

Emil Kraepelin strebte die Verknüpfung der klinischen Psychiatrie mit Bereichen der Neurologie, Psychologie, Genetik und Serologie an. Dieser Idee folgte König Ludwig III. von Bayern, als er 1917 die Stiftung »Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie« gründete. Der Bankier James Loeb stellte das Stiftungskapital und Immobilien zur Verfügung. So wurde 1930 auch das von Carl Sattler entworfene Gebäude an der Kraepelinstraße 12 bezugsfertig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Einrichtung in die Max-Planck-Gesellschaft aufgenommen. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie verbindet Patientenversorgung und klinische Studien mit der Grundlagenforschung, an der alle naturwissenschaftlichen Disziplinen beteiligt sind.

Brunnen an der Kraepelinstraße 12

Der Bildhauer Josef Erber* (1904 – 2000) gestaltete 1968 den Brunnen vor dem Wohngebäude des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie (Kraepelinstraße 12).

*) Mehr zu Josef Erber im Album über Brunnen

Brunnen an der Kraepelinstraße 18

Elmar Dietz* (1902 – 1996) entwarf 1964 das ringförmige Bronzerelief mit Wassermann, Nereiden und Delfinköpfen, das die von Franz Jaud (1945 – 2020) geschaffene Brunnensäule vor dem »München Klinik Bildungscampus« (Kraepelinstraße 18) schmückt.

*) Mehr zu Elmar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Krumbacherstraße

Die Krumbacherstraße in Schwabing erinnert seit 1912 an Karl Krumbacher (1856 – 1909), der sich 1885 habilitierte und 1897 an der Ludwig-Maximilians-Universität den ersten Lehrstuhl für Byzantinistik überhaupt bekam, also die Byzantinistik als selbständiges akademisches Fach begründete.

Luitpoldpark

1909 beschloss der Münchner Magistrat, zu Ehren des Prinzregenten Luitpold einen Park anzulegen. Der damalige Stadtgartendirektor Jakob Heiler (1855 – 1922) gestaltete die Anlage, und die 90. Linde wurde dann auch 1911 zur Feier des 90. Geburtstags Luitpolds von Bayern gepflanzt. Die Bildhauer Heinrich Düll* und Georg Pezold* formten den Obelisken im Luitpoldpark.

*) Mehr über Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Am Westrand des Luitpold-Parks steht das Bamberger Haus, ein 1912 von dem Architekten Franz Rank errichteter neubarocker Pavillon, in dessen Fassade die 1707 bis 1713 gestaltete barocke Sandstein-Skulptur des Böttingerhauses in Bamberg (Prell-Haus) integriert wurde. Das Bamberger Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber 1983 restauriert.

Die Märchenfigur Pumuckl stammt aus der Kinderbuchreihe »Meister Eder und sein Pumuckl« von Ellis Kaut (1920 – 2015). Der Bildhauer Claus Nageler* (1943 – 2017) gestaltete 1985 einen Brunnen, der im Luitpoldpark aufgestellt wurde. Die Bronzefigur des tanzenden Kobolds befindet sich auf einer Steinstele in Form eines Baumstumpfes. In unregelmäßigen Zeitabständen spuckt Pumuckl einen mehrere Meter langen Wasserstrahl.

*) Mehr über Claus Nageler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand am Nordrand des Luitpoldparks der 37 Meter hohe Schwabinger Schuttberg, der 1957 bis 1960 landschaftlich gestaltet wurde und seither Luitpoldhügel heißt.

Max-von-Gruber-Straße

Die Max-von-Gruber-Straße wurde 1927 nach dem Arzt, Biologen und Hygieniker Max von Gruber (1853 – 1927) benannt, der 1902 bis 1923 das Hygiene-Institut (heute: Max von Pettenkofer-Institut) in München geleitet hatte.

Vor der Hausnummer 3 ist seit 1928 der vom Bildhauer Karl Knappe* (1884 – 1970) geschaffene Max-von-Gruber-Gedenkbrunnen – auch: »Der Steinerne Baum« – zu finden.

*) Mehr zu Karl Knappe im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Petuelring

Der Petuelring ist nach Angehörigen der Familie Petuel benannt.

Der Unternehmer Ludwig Petuel (1839 ‒ 1911) zog 1868 nach Milbertshofen und war von 1870 bis 1875 Bürgermeister des Dorfes. Ab 1898 betrieb er in Milbertshofen eine der ersten Omnibuslinien Deutschlands. (Mehr dazu und zum Petuelpark im Album über Milbertshofen-Am Hart.)

Ludwig Petuels gleichnamiger Sohn (1870 ‒ 1951) und dessen Ehefrau Karoline (1873 – 1956) vermachten ihr gesamtes Vermögen der Stadt München (Ludwig-und-Lina-Petuel-Stiftung). Damit werden unter Verwaltung des Münchener Sozialreferats behinderte und alte Bürger der Stadt unterstützt.

U-Bahnhof Petuelring

Die U-Bahnhöfe Petuelring und Bonner Platz wurden im Mai 1972 eröffnet. In die Hintergleiswände aus Rohbeton sind Reliefs der Bildhauerin Christine Stadler* (1922 – 2001) integriert.

*) Mehr über Christine Stadler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über U-Bahnhöfe in München

Pündterplatz

Der Pündterplatz wurde 1891 nach dem Regierungsrat Emil Pündter benannt, der sich für die Erhebung Schwabings zur Stadt eingesetzt hatte.

Der → Jugendtreff am Biederstein in der Gohrenstraße 6 organisierte im Sommer 2021 die bunte Bemalung des Trafohäuschens am Pündterplatz.

Römerstraße

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Schwabing noch eigenständig war, benannte man eine Straße nach den Römern bzw. der Römerstraße (Via Julia) von Salzburg nach Augsburg.

Römerstraße 11

Der Architekt Ernst Haiger (1874 ‒ 1952) gehörte zunächst mit schlichten Entwürfen für Landhäuser zur Reformbewegung gegen den Historismus, aber dann gestaltete er zusammen mit seinem Kollegen Henry Helbig (1872 – 1943) exzentrische Jugendstil-Fassaden wie beim Wohnhaus Römerstraße 11, das die beiden 1899 für den Baumeister Felix Schmidt im Stil des klassizierenden Jugendstils entwarfen. Bald darauf wandte sich Ernst Haiger vom Jugendstil ab, und die beiden Architekten gaben ihr gemeinsames Atelier auf.

Auf den horizontal gespiegelten Sandsteinreliefs sind das »Urteil des Paris« und der daraus folgende Beginn des Trojanischen Kriegs dargestellt.

Die Fassade des Nachbarhauses (Römerstraße 13) war kongenial. Aber das Jugendstil-Gebäude riss man 1966 ab, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Römerstraße 15

Eugen Hönig (1873 – 1945) machte sich nach dem Architektur-Studium selbstständig und arbeitete zunächst mit seinem Kollegen Karl Söldner zusammen, zum Beispiel beim Jugendstil-Wohnhaus Römerstraße 15 in Schwabing, das 1900 nach ihren Entwürfen von Felix Schmidt gebaut wurde.

Das Gebäude wird inzwischen von der 2004 gegründeten ERES-Stiftung genutzt, die sich als Plattform für den Dialog von Naturwissenschaften und Kunst versteht.

Rümannstraße

Die Rümannstraße trägt den Namen des Bildhauers und Medailleurs Wilhelm von Rümann (1850 – 1906). Er studierte ab 1872 an der Akademie der Bildenden Künste München und bei → Michael Wagmüller. 1887 wurde er Professor an der Kunstakademie. Zu seinen Schülern gehören → Bernhard Bleeker und → Hermann Hahn. Von Wilhelm von Rümann stammen auch die Denkmäler für Carl von Effner, → Georg Simon Ohm und → Max von Pettenkofer, die → Putti im Brunnen auf der Prinzregent-Luitpold-Terrasse und die → Löwen vor der Feldherrnhalle.

Mosaik

Die Fassade des Wohnblocks an der Rümannstraße 5 ‒ 9 ist mit einem bunten Mosaik geschmückt.

»Vom Meer«

Der Schweizer Bildhauer Raoul Ratnowsky (1912 ‒ 1999) – von dem auch das Kunstwerk → »Der Schwere enthoben« in der Leopoldstraße und ein namenloses am → Artur-Kutscher-Platz stammen ‒ schuf die Plastik »Vom Meer« für den Friedhof von Dornach im Kanton Solothurn. Nun steht es (oder eine Replik?) in der Wohnanlage an der Rümannstraße und ist auch vom → Petuelpark aus zu sehen.

Scheidplatz

Der Scheidplatz in Schwabing-West wurde 1958/59 angelegt und nach Karl Friedrich Scheid (1906 – 1945) benannt, einem Oberarzt am Schwabinger Krankenhaus, der am 4. Mai 1945 das Krankenhaus amerikanischen Militärs übergeben wollte – aber aus dem Hinterhalt erschossen wurde.

Alexander Fischer: Christophorus

Alexander Fischer (1903 ‒ 1981) schuf 1970 eine viereinhalb Meter hohe und mehr als eine Tonne schwere Christophorus-Figur aus Gips für die Firmenzentrale einer Versicherung. Weil das Werk den Auftraggebern nicht gefiel, schenkte der Bildhauer das Kunstwerk – nun aus Bronze – der Stadt München, und die stellte es 1972 am Scheidplatz auf.

*) Mehr über Alexander Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

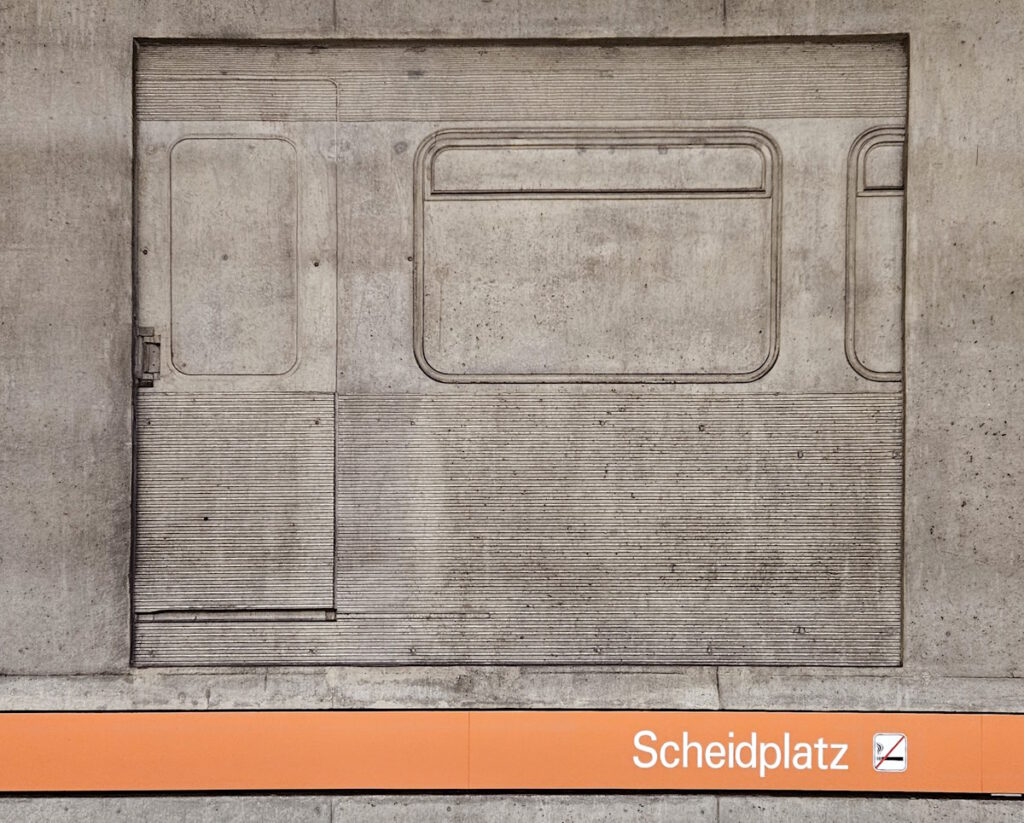

U-Bahnhof Scheidplatz

Der U-Bahnhof Scheidplatz wurde 1972 eröffnet und zunächst nur von der U3 angefahren. U2 / U8 kamen erst 1980 dazu. Waki Zöllner (1935 – 2015) schuf die Reliefs an den Hintergleiswänden.

Schleißheimer Straße

Der nach Oberschleißheim führende »Rennweg« wurde in den Zwanzigerjahren, möglicherweise aber auch schon Ende des 19. Jahrhunderts in Schleißheimer Straße umbenannt.

Kunstwerk zwischen Nordbad und Stadtarchiv

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts formte Michelangelo aus einem einzigen Marmorblock eine 5,17 Meter hohe und sechs Tonnen schwere David-Figur, die als erste Monumentalstatue der Hochrenaissance gilt und seit 1873 in der Galleria dell’Accademia in Florenz zu sehen ist. (Vor dem Palazzo Vecchio steht eine Marmorkopie.)

Vor dem Nordbad in München fallen zwei überdimensionale Nachbildungen der Augenpartien der David-Statue auf: »Oculus oblivionis« und »Oculus memoriae«. Die beiden quaderförmigen Skulpturen aus grauem Marmor gehören zu einem vierteiligen Kunstwerk des französischen Künstlerehepaars Anne und Patrick Poirier aus den Jahren 1989/90. Die beiden korrespondierenden Teile befinden sich auf der anderen Seite der Schleißheimer Straße (im August 2024 leider hinter einem Bauzaun): Das Medaillon »Oculus historiae« über dem Eingang des Stadtarchivs und davor eine 8,5 Meter hohe gebrochene Edelstahl-Säule (»Ohne Titel«).

Thema ist die Dichotomie Erinnern und Vergessen. Das passt, denn das 1941 eröffnete Nordbad wurde unter dem NS-Regime gebaut und das Stadtarchiv kommt seiner Aufgabe des Bewahrens in einem 1912 ‒ 1914 als Wehramt errichteten Gebäude nach.

Anne und Patrick Poirier (* 1942) studierten 1963 bis 1966 an der École nationale supérieure des arts décoratifs in Paris. 1969 bis 1971 waren sie Stipendiaten der Académie de France à Rome in der Villa Medici.

»The Wallstreet Windfall«

Das Künstler-Duo Faile (Patrick McNeil, Patrick Miller) aus New York gestaltete Ende Juni / Anfang Juli 2023 auf Initiative des Kunstvereins »Positive Propaganda« das Mural »The Wallstreet Windfall« an einer Hausfassade in der Schleißheimer Straße 144 mit dem Slogan »Too big to Faile«.

Bavaria

Am Eckhaus Schleißheimer Straße 198 / Leonhard-Frank-Straße fällt ein Mural mit einer fünf Etagen hohen Darstellung der Bavaria auf.

Speyererstraße

Die Speyererstraße in Schwabing trägt seit 1906 den Namen der Stadt Speyer in Rheinland-Pfalz.

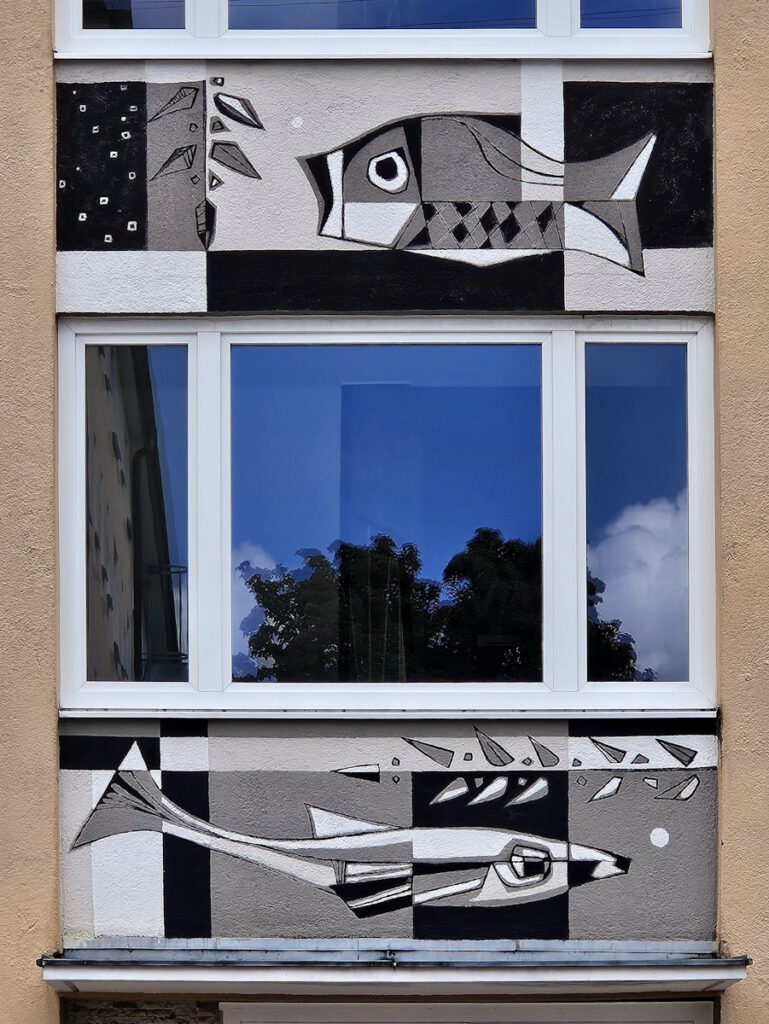

Die Wohnhäuser Speyererstraße 15 und 17 fallen durch Fassadenmalerei auf. Wer sie geschaffen hat, habe ich leider nicht herausgefunden.

St.-Blasien-Straße

Eine 1886 gebaute Kapelle der Familie Flaucher wurde Ende der Sechzigerjahre bei der Anlage des Olympiaparks abgerissen. Die hölzerne Madonna blieb zwar erhalten, wurde jedoch beinahe durch ein Feuer zerstört. Die schwarz gewordene Madonna mit deutlichen Brandspuren steht inzwischen in einer kleinen Kapelle zwischen dem Nymphenburg-Biedersteiner Kanal und der Wohnsiedlung südlich der St.-Blasien-Straße an der Nordostecke des Stadtbezirks Schwabing-West und dessen Grenze zu Milbertshofen.

Tengstraße

Seit 1892 erinnert die Tengstraße in Schwabing an den Juristen Josef von Teng (1786 – 1837), der 1836/37 als Münchner Bürgermeister amtierte.

Jugendstil in der Tengstraße

Das Mietshaus in der Tengstraße 14 (Ecke Georgenstraße) wurde 1906 von Konrad Böhm im historisierenden Stil, aber auch mit Jugendstil-Elementen gestaltet.

Das von 1908 bis 1933 bestehende gemeinsame Architektenbüro von Eduard Herbert und Otho Orlando Kurz gestaltete 1911/12 die Mietshäuser Tengstraße 22, 24 und 26 im klassizierenden Jugendstil.

Tengstraße 22 / 26 (Fotos: März 2025)

Das Jugendstil-Wohnhaus Tengstraße 27 wurde 1911/12 nach Plänen von → Franz Popp mit einer Fassade von Wilhelm Borchert gebaut.

Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert waren auch die Architekten des 1909 im späten Jugendstil gebauten Mietshauses Tengstraße 43. → Franz Popp entwarf das 1909/10 gebaute Mietshaus Tengstraße 45 im späten Jugendstil.

Tengstraße 43 / 45 (Fotos: März 2025)

Viktoriaplatz

Der Viktoriaplatz wurde 1927 nach der deutschen Kaiserin Viktoria benannt.

Victoria Adelaide Mary Louisa aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha war 1840 als britische Prinzessin im Buckingham Palast zur Welt gekommen. 1858 heiratete sie in London den Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen (1831 – 1888). Der wurde 1888 König von Preußen und Deutscher Kaiser, starb jedoch 99 Tage nach der Thronbesteigung. Während der Sohn Wilhelm II. (1859 – 1941) dem Vater auf den Thron folgte (Dreikaiserjahr), nahm Viktoria den Namen Kaiserin Friedrich an und ließ ihren Witwensitz in Kronberg im Taunus errichten: Schloss Friedrichshof. Dort starb sie 1901.

Seehundbrunnen

Der Bildhauer Emil Manz* (1880 – 1945) formte 1936 die Brunnenfigur eines Seelöwen (Ohrenrobbe) aus Bronze. Nicht ganz korrekt spricht man vom »Seehundbrunnen« auf dem Viktoriaplatz.

*) Mehr zu Emil Manz im Album über Brunnen

Winzererstraße

Die Winzererstraße wurde 1891 nach Kasper Winzerer dem Jüngeren benannt, einem Landsknechteführer aus Bad Tölz, der 1525 das Übergreifen der Bauernkriege auf Bayern verhindert hatte.

Holzforschung München

Der bis zu 55 Meter hohe Makoré (Tieghemella heckelii) zählt zu den »Urwaldriesen« in Westafrika. Anlässlich einer Forstmesse wurde 1973 ein elf Meter langer, 80 Tonnen schwerer Abschnitt eines schätzungsweise 700 bis 800 Jahre alten Makoré-Stamms von der Elfenbeinküste nach München transportiert. 1980 erhielt ihn die Holzforschung München (HFM), ein Institut der Technischen Universität München, und das Naturdenkmal wurde neben dem sog. Altbau der Holzforschung in der Winzererstraße aufgestellt, einem 1902 für das Königlich Bayerische 1. Schwere-Reiter-Regiment »Prinz Karl von Bayern« errichteten Gebäude.

Urwaldriese in der Winzererstraße (Fotos: September 2025)

Literatur:

. Michael Stephan und Willibald Karl: Schwabing. Zeitreise ins alte München (München 2014)