München: Vororte

Die Großstadt München selbst verfügt über zahlreiche Parks und Grünanlagen. Mit dem öffentlichen Nahverkehr leicht erreichbar sind aber auch einige Erholungsgebiete außerhalb der Metropole. Außerdem bieten sich Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die Schlossanlage in Schleißheim für Ausflüge in Münchner Vororte an. Im Folgenden bewegen wir uns im Uhrzeigersinn um den Stadtrand von München herum.

Karlsfelder See, Schallweiher

Im Dachauer Moos befinden sich der 940 Meter lange, 150 bis 320 Meter breite und bis zu 10 Meter tiefe Karlsfelder See und der benachbarte Schallweiher. Der Karlsfelder See entstand ab 1939 als Baggersee und wurde in den Siebzigerjahren zum Badesee bzw. Naherholungsgebiet umgestaltet.

Unterföhring

Unterföhring ‒ »inferius Feringin« ‒ ist bis 1180 zurück als eigenständiger Ort nachweisbar und hieß dann bis ins 17. Jahrhundert »Niederföhring«. 1818 wurde daraus eine bayrische Gemeinde. Mit dem Poschinger Weiher und dem Feringasee verfügt der Münchner Vorort Unterföhring seit den Sechziger- bzw. Achtzigerjahren auch über zwei Naherholungsgebiete.

Album über Unterföhring

Heimstettener See

Der Heimstettener See auf der Schotterebene zwischen den Münchner Vororten Kirchheim-Heimstetten, Aschheim und Feldkirchen entstand 1937/38 beim Kiesabbau durch die Reichsbahn. 1969 begann der Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V. mit der Anlage von Liegewiesen und anderen Grünflächen am Ufer des bis zu 12,5 Meter tiefen Baggersees. (Bereits geplante Sanierungsarbeiten der Sanitäranlagen werden voraussichtlich nicht vor Ende 2025 beginnen.)

Die Einheimischen bezeichnen den Heimstettener See als Fidschn. Das hat nichts mit den Fidschi-Inseln zu tun, sondern soll auf den Namen Velasco zurückgehen. So hieß der italienische Führer eines Schaufelbaggers, der beim Kiesabbau zum Einsatz kam. Den Namen sprachen die Anwohner wie »Vilatschko« aus, und im Lauf der Zeit nannten sie den Baggersee nicht mehr »Schwemm«, sondern »Vidschä« bzw. »Fidschn«.

Heimstettener See (Fotos: September 2024)

Fasanenpark

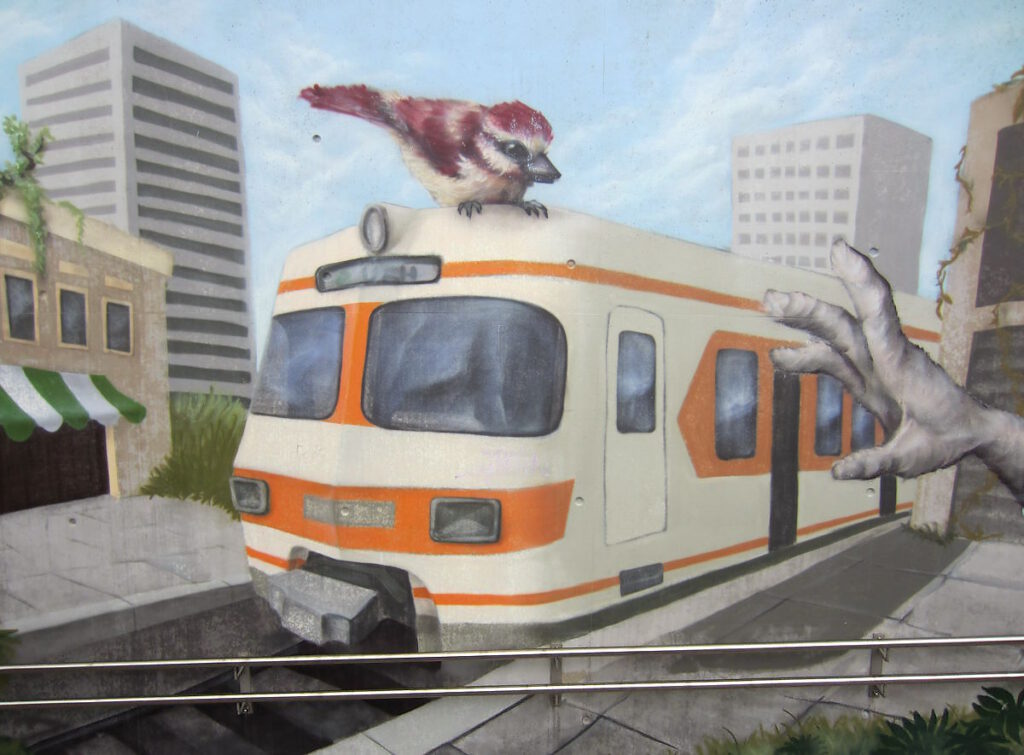

Seit 1972 fahren in München nicht nur U-, sondern auch S-Bahnen. Die 150. S-Bahn-Station wurde 2013 in Freiham in Betrieb genommen. Zum 50-jährigen Jubiläum der Münchner S-Bahn ließ das Unternehmen die je 60 m² großen Seitenwände einer Unterführung im S-Bahnhof Fasanenpark an der Grenze zwischen den Münchner Vororten Unterhaching und Neubiberg mit Streetart bunt gestalten. Michael Ehelechner malte S-Bahnzüge verschiedener Generationen, die aus einer großen 50 fahren, und gegenüber sind zwei Fasane von Justus Körtgen zu sehen.

Alben über Urban Art bzw. Streetart

Perlacher Forst

Beim Perlacher Forst handelt es sich um ein gemeindefreies Waldgebiet südöstlich von München. Sogar an Sommerwetter-Sonntagen, wenn andere Grünanlagen überfüllt sind, kann man hier in Ruhe spazieren gehen.

1904 schuf der Architekt Max Ostenrieder (1870 – 1917) beim Giesinger Waldhaus am Rand des Perlacher Forsts südlich des Säbener Platzes in Harlaching einen Holztrog-Trinkwasserbrunnen mit Januskopf. Inzwischen finden wir dort einen Nachbau des Bildhauers Toni Preis (*1945) aus dem Jahr 2000.

Grünwald

Das Areal oberhalb des Isartals, auf dem sich Grünwald befindet, war bereits in der Bronzezeit besiedelt, also vor drei-, viertausend Jahren. Nicht nur Kelten und Germanen lebten in dem Gebiet, sondern auch Römer, und eine Römerstraße von Salzburg nach Westen überquerte dort die Isar mit einer Furt. Ab 1048 sind die Derbolfinger (Derbolvinga) in der Gegend nachweisbar, Ministeriale der Grafen von Andechs. Von ihnen erwarb der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Strenge 1272 die aus der Römerschanze hervorgegangene mittelalterliche Burg, und in diesem Zusammenhang taucht 1288 erstmals urkundlich der Name Grünwald auf. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts ließ Herzog Albrecht IV. die Burg Grünwald ausbauen, aber zweihundert Jahre später begannen seine Nachfolger die Anlage zu vernachlässigen, die schließlich als Gefängnis bzw. Pulvermagazin benutzt wurde. 1879 ging die Liegenschaft in nichtadeligen Privatbesitz über. Als die Reste der Burg abgerissen werden sollten, um Platz für eine Luxuswohnanlage zu schaffen, erwarb der Freistaat Bayern 1976 die Immobilie. Heute wird die Burg Grünwald u. a. als Zweigmuseum der → Archäologischen Staatssammlung München genutzt.

1910 – da war Grünwald noch ein Bauerndorf – erlebte die 1818 als Ergebnis von Verwaltungsreformen in Bayern entstandene Gemeinde durch die Eröffnung einer Trambahn-Verbindung mit München einen enormen Aufschwung. Und 1919 richteten sich die Bavaria Filmstudios in Geiselgasteig ein. Heute gilt Grünwald als Wohnort von vielen Prominenten und eine der reichsten Gemeinden in Deutschland.

Derbolfinger Platz

Der Derbolfinger Platz mit einer Fontäne befindet sich zwar in Grünwald, gehört jedoch als Endhaltestelle der Trambahnlinie 25 und Betriebsgelände der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) der Landeshauptstadt.

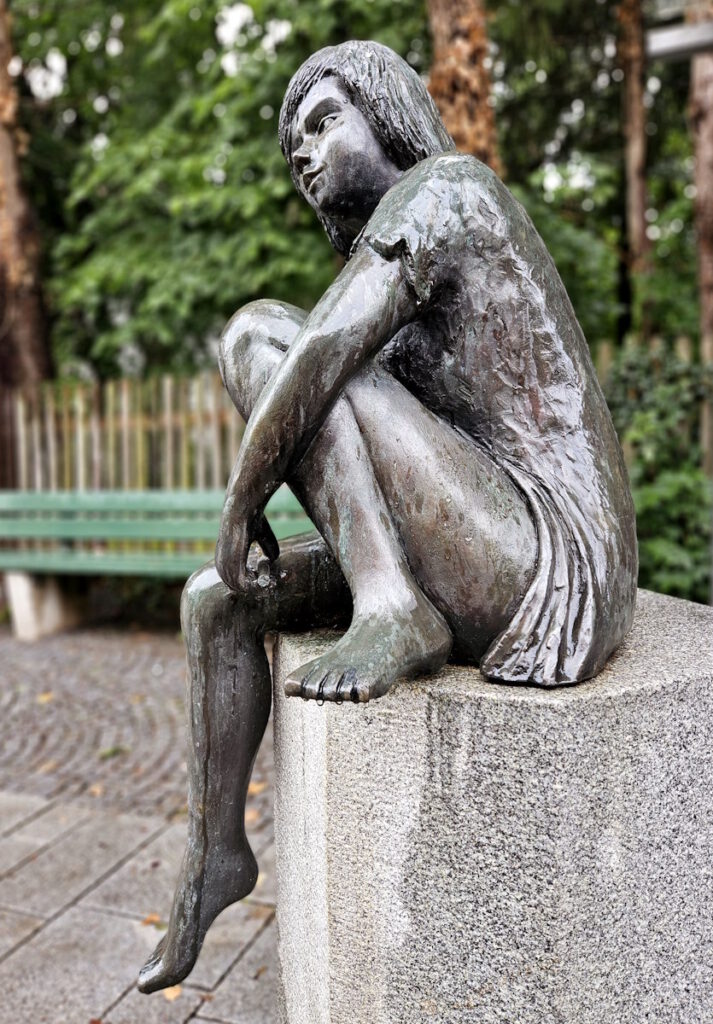

Gänseliesel

Von Dorothea Viehmann (1755 – 1815) übernahmen die Brüder Grimm (1785 – 1863; 1786–1859) u. a. das Märchen von der Gänsemagd bzw. Gänseliesel. Da reist eine Prinzessin mit ihrer Zofe in ein anderes Königreich, wo sie den Prinzen heiraten soll. Die böse Zofe zwingt sie unterwegs, mit ihr die Kleider zu tauschen. Und so kommt es, dass der Prinz die Zofe heiratet und die Prinzessin zum Gänsehüten geschickt wird. Als die Wahrheit ans Licht kommt, lässt der König seine betrügerische Schwiegertochter hinrichten und für seinen Sohn eine prächtige Hochzeit mit der echten Prinzessin veranstalten.

Der Maler und Bildhauer Kurt Moser (1926 – 1982) modellierte die Gänseliesel aus Bronze, die seit 1986 am Luitpoldweg in Grünwald sitzt.

Keltin

In der Nähe des Marktplatzes in Grünwald, zwischen Tölzer Straße und Auf der Eierwiese, steht seit 1989 die Figur einer Keltin. An ihrem Gewand trägt sie eine Brosche nach dem Vorbild der zwischen 1911 und 1920 in einem Urnenfeld aus der Zeit um 1000 v. Chr. gefundenen »Grünwalder Fibel«. Der kanadische Bildhauer Matthew David arbeitete die Keltin ohne Gipsmodell aus einem vier Tonnen schweren und 300 Millionen Jahre alten Granitblock heraus.

Drei-Generationen-Brunnen

Vor dem 1986 eröffneten Bürgerhaus und Seniorenheim »Römerschanz« in Grünwald (Dr.-Max-Straße 1‒3) ist seit 1987 ein von Ivo Křižan gestalteter Brunnen zu finden. Die Bronzefiguren wurden von der Kunstgießerei Otto Strehle in Eisenfelden gegossen. Die Musizierenden aus drei Generationen stellen ein Sinnbild des Miteinanders dar.

Der Kameramann Ivo Křižan (1934 – 2018) emigrierte 1969 aus der Tschechoslowakei, lebte von da an in Grünwald und wurde dort Maler und Bildhauer. Von ihm stammt auch der Brunnen mit einer Wirtin und sechs Musizierenden vor dem Bürgersaal in Oberhaching (»Musikantenbrunnen«).

Großhesseloher Brücke

Bei Großhesselohe handelt es sich um den nördlichen Teil der Gemeinde Pullach im Isartal zwischen Grünwald und München.

1851 bis 1857 errichtete die Nürnberger Brückenbauanstalt Klett & Cie unter Leitung von Heinrich Gerber die Großhesseloher Brücke nach einem konstruktiven Entwurf von Friedrich August von Pauli (1802 – 1883), einem Pionier des Eisenbahnbrückenbaus. Wegen des zunehmenden Gewichts der Züge wurden 1908/09 Umbauten vorgenommen, und 1983 bis 1985 musste die alte Brücke ‒ von der im Lauf der Zeit schätzungsweise 300 Menschen in den Tod gesprungen waren ‒ durch einen kompletten Neubau ersetzt werden. Die 260 Meter lange und 42 Meter hohe Brücke überspannt die Isar und den Isar-Werkkanal zwischen Harlaching und Großhesselohe.

Blick nach Süden: Das denkmalgeschützte Isarwehr Großhesselohe mit dem Schleusenwärterhaus entstand 1906 bis 1908. 2023 bis 2025 wird es modernisiert. Dabei geht es vor allem um ökologische Anforderungen.

Blick nach Norden auf die Isar (rechts) und den Isarwerkkanal (links);

Pullach

Eine Kirche gab es in Pullach bereits Anfang des 9. Jahrhunderts, und 806 gilt als Gründungsjahr der Gemeinde. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich wenig in dem Dorf, aber durch den Bau der Bayerischen Maximiliansbahn 1853/54 und vor allem der Isartalbahn Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Pullach zum Ausflugsort und zur Künstlerkolonie.

Am Beginn des hoch über dem Isartal verlaufenden Burgwegs steht seit Ende des 19. Jahrhunderts eine neugotische Mariensäule.

Blick vom Burgweg ins Isartal (Isar, Isarwerkkanal) / Mariensäule (Fotos: Februar 2025)

Burg Schwaneck

Der fürs Mittelalter schwärmende klassizistische Bildhauer Ludwig von Schwanthaler* (1802 – 1848) ließ sich 1840 bis 1843 nach Plänen von Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) in Pullach am Hochufer der Isar eine Burg bauen. 1863 kaufte der Heraldiker, Kunsthistoriker und Altertumsforscher Karl Mayr Ritter und Edler von Mayerfels (1825 – 1883) die Burg Schwaneck und gab bauliche Veränderungen in Auftrag. Der Münchner Bauunternehmer Jakob Heilmann (1846 ‒ 1927), der um 1900 in den Besitz des Anwesens kam, erweiterte es erneut. 1955 erwarb der Landkreis München die Burg Schwaneck und überließ sie dem Kreisjugendring München-Land für die Einrichtung einer Jugendherberge und -bildungsstätte. Die von 2003 bis 2007 gründlich sanierte, denkmalgeschützte Burg Schwaneck diente 2015 bis 2017 als Notunterkunft für Flüchtlinge, aber seither wird dort wieder eine Jugendherberge und -bildungsstätte betrieben.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Fürstenrieder Wald, Haderner Forst

Sogar wenn am Sonntag die Sonne scheint und es die Menschen ins Freie drängt, kann man im Haderner Forst bzw. Fürstenrieder Wald entspannt spazieren gehen.

Maria Eich

Franz und Kaspar Thallmayr, die Söhne eines Schmieds in Planegg, stellten um 1710 ein Marienbild in eine hohle Eiche, das nach der Genesung einer Taglöhnerin 1733 eine Marienwallfahrt auslöste. Die Eiche wurde 1742 mit einer Kapelle umbaut. Nachdem am 13. August 1805 ein Blitz in die Eiche eingeschlagen hatte, schloss man das Dach, und der Stamm des zerstörten Baums ist heute in der 1954 bis 1958 gebauten Wallfahrtskirche ausgestellt. Die Klause Maria Eich hatte der Planegger Gutsherr Baron von Ruffin bereits 1745 errichtet. Sie wurde 1953 von Augustinereremiten übernommen, die daraufhin bis 1958 ein Kloster bauten. Umgeben ist der Wallfahrtsort im Würmtal vom Klosterwald Maria Eich.

Maria Eich, linker Seitenaltar (Fotos: Juli 2024)

KZ-Gedenkstätte Dachau

Im März 1933, zwei Monate nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, richtete Heinrich Himmler, der Polizeipräsident von München, ein für 5000 Häftlinge konzipiertes Konzentrationslager (»Schutzhaftlager«) auf dem Gelände der stillgelegten Königlichen Pulver- und Munitionsfabrik Dachau ein, um politische Gegner wegzusperren und die Bevölkerung einzuschüchtern. 1937/38 erweiterten die Nationalsozialisten das KZ Dachau, das sich nun auch mit Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und Zeugen Jehovas füllte. Im Zweiten Weltkrieg sperrte man außerdem Menschen aus den besetzten Gebieten dort ein, und neben der Repression erfüllte das KZ Dachau nun auch den Zweck, auf Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie zugreifen zu können. Um das Hauptlager in Dachau bildete sich ein Netz von 140 Außenlagern.

Von den mindestens 161.896 Häftlingen in Dachau – wahrscheinlich eher 200.000 – starben schätzungsweise 41.500.

Nachdem man 1960 ein provisorisches Museum im Gebäude des ehemaligen Krematoriums eingerichtet hatte, entstand 1965 die großflächige KZ-Gedenkstätte Dachau.

Album über die KZ-Gedenkstätte Dachau

Oberschleißheim

Oberschleißheim ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis München südlich der Stadt Unterschleißheim. Nur sechs Prozent des Gebiets sind bebaut. Bekannt ist der Münchner Vorort vor allem durch die Schlossanlage Schleißheim, die Flugwerft (→ »Deutsches Museum Flugwerft Schleißheim«) und den 1912 gebauten Flughafen, den ältesten in Deutschland, der noch in Betrieb ist.

Album über Oberschleißheim

Unterschleißheim

Um 785 wurde Schleißheim (»Sliuuesheim«) erstmals in einer Urkunde erwähnt, und im 12. Jahrhundert entwickelte sich der Weiler »Schleyßaim« zum Dorf. Aus »Nydernsleisheim« bzw. »Grossenschleißheim« entstand 1818 die bayrische Gemeinde Unterschleißheim, und die wurde im Dezember 2000 zur Stadt erhoben.

Viktor Höricht und Justus Körtgen hatten beide die Fachoberschule in Unterschleißheim mit der Fachrichtung Gestaltung abgeschlossen. 2021 besprühten der 21-jährige Kunst- und der ein Jahr ältere Architekturstudent die Betonwände der Fußgänger- und Radlerrampen im Norden des S-Bahnhofs Unterschleißheim, und im Jahr darauf folgten die auf der Südseite. So entstanden mehrere hundert Meter lange bunte Märchenwelten.

Album über Unterschleißheim