Münchner Palais

Der Begriff »Palais« verbreitete sich im 17. Jahrhundert mit der französischen Sprache (in der auch das Hôtel particulier gibt). Gemeint ist damit der Stadtpalast einer Patrizierfamilie, die städtische Residenz eines Würdenträgers (Bischof), die repräsentative Stadtwohnung einer Familie aus dem Landadel oder auch ein prunkvolles Bank- bzw. Geschäftsgebäude. Konstantin Köppelmann und Dietlind Pedarnig definieren Palais folgendermaßen: »[…] Münchner Wohnhäuser […] die von adeligen Auftraggebern ab dem Ende des 17. Jahrhunderts innerhalb der damaligen Stadtgrenzen sowie im Rahmen der Stadterweiterung ab dem beginnenden 19. Jahrhundert errichtet worden sind und die ursprünglich keine institutionelle Funktion […] innehatten.« (Münchner Palais, München 20222, Seite 18).

Lenbachplatz

Alte Börse

Die Deutsche Bank ließ sich 1896 bis 1898 vom Architekten und Bauunternehmer Albert Schmidt (1841 – 1913) ein neubarockes Gebäude am Lenbachplatz errichten. Das im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstörte Bauwerk wurde 1948/49 durch Jac Lehner ohne die Eckkuppeln am Dachgeschoss restauriert. Weil es 1963 bis 2007 von der Münchner Börse genutzt wurde, nennt man die Alte Börse auch Neue Börse. 2007 bis 2009 fand eine umfassende Sanierung des Gebäudes statt.

Bernheimer-Haus

Friedrich von Thiersch* baute 1887 bis 1889 das Geschäftshaus für den Textilkaufmann Lehmann Bernheimer am Lenbachplatz 3, und sein Schüler Martin Dülfer gestaltete die neubarocke Fassade. An der Eröffnungsfeier im Dezember 1889 nahm auch Prinzregent Luitpold teil. Nach einem Brand im Februar 1897 ergänzte der Hoflieferant sein Sortiment durch Tapisserien, Teppiche und Antiquitäten.

1918 übergab Lehmann Bernheimer das Geschäft seinem Sohn Otto. Ende 1938 wurde das Unternehmen »arisiert«, und die jüdische Familie Bernheimer musste nach einer Inhaftierung im KZ Dachau das Land verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Otto Bernheimer die durch Luftangriffe beschädigte Immobilie zurück, und 1948 nahm er den Geschäftsbetrieb wieder auf.

1987 erwarb der Bauunternehmer Jürgen Schneider das Bernheimer-Haus und beauftragte den Architekten Alexander von Branca, die Fassaden zu sanieren, das Innere jedoch aufwändig zu modernisieren und eine Tiefgarage einzubauen. Die Deutsche Bank, die nach dem Zusammenbruch des Schneider-Unternehmens 1993 die Immobilie übernahm, ließ die Bauarbeiten abschließen, die wohl mehr als 100 Millionen D-Mark kosteten.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

1909/10 errichtete Friedrich von Thiersch auch den ebenfalls neubarocken Erweiterungsbau des Bernheimer-Hauses zur Ottostraße.

Erweiterungsbau des Bernheimer Hauses, Ottostraße 4-8 (Fotos: Mai / August 2025)

Lenbachplatz 4

Nachdem Albert Schmidt das → Bankgebäude am Lenbachplatz 2 errichtet hatte, baute er 1898 bis 1901 auch das neubarocke Gebäude am Lenbachplatz 4, und zwar für die Aufhäuser Bank. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Wilhelm Linder 1946 bis 1951 den Wiederaufbau.

Ehemalige Aufhäuser Bank am Lenbachplatz (Fotos: Mai 2023)

Prannerstraße

Palais Gise

Der Hofbaumeister Charles Albert de Lespilliez (1723 ‒ 1796), der bei François de Cuvilliés d. Ä.* studiert hatte, lieferte die Entwürfe für den Bau eines Rokoko-Stadtpalais um 1760. Von 1837 bis 1906 befand es sich im Besitz des bayrischen Politikers Friedrich August Freiherr von Gise (1783 – 1860) und seiner Erben. Heute gehört das Palais Gise in der Prannerstraße 9 dem Erzbischöflichen Ordinariat München-Freising. Trotz der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg konnte die Original-Fassade ebenso wie beim → Palais Neuhaus-Preysing restauriert werden (1949). Unter Beibehaltung der Fassade wird das Gebäude zur Zeit (Februar 2026) von den Architekturbüros Andreas Ferstl und Michael Schmid saniert.

*) Mehr zu François de Cuvilliés im Album über Architekten

Palais Neuhaus-Preysing

Das Palais Neuhaus-Preysing in der Prannerstraße 2 wurde 1735 – 1750 von Philipp Jakob Köglsperger anstelle eines älteren Palais der Adelsfamilie von Neuhaus errichtet, wahrscheinlich nach einem Entwurf seines Lehrers François de Cuvilliés d. Ä.*

Im letzten Jahrzehnt des 19. und ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erwarb die benachbarte Bayerische Staatsbank das Palais der Familie von Neuhaus und weitere Stadtpaläste. Den Zweiten Weltkrieg überdauerte nur die Rokoko-Fassade. Sie gehört zu den wenigen orginal erhaltenen in München. 1956 – 1958 wurde die Kriegsruine des Palais Neuhaus-Preysing hinter der Fassade durch einen Neubau des Architekten Erwin Schleich* (1925 – 1992) ersetzt, und als 2003 bis 2006 die → »Fünf Höfe« entstanden, sanierte man auch das Palais.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Erwin Schleich im Album über Architekten

Kardinal-Faulhaber-Straße

Bayerische Staatsbank

Im letzten Jahrzehnt des 19. und ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erwarb die Bayerische Staatsbank das benachbarte Palais Neuhaus-Preysing und weitere Stadtpaläste. Einige davon wurden abgerissen und von dem Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) durch Neu- und Erweiterungsbauten ersetzt. Die Bauplastik in der Kardinal-Faulhaber-Straße stammt von dem Bildhauer Heinrich Waderé (1865 – 1950). Seit Oktober 2023 befindet sich das Hotel »Rosewood Munich« in dem Gebäudekomplex der früheren Bank im Kreuzviertel.

Palais Holnstein

Kurfürst Karl Albrecht beauftragte François de Cuvilliés d. Ä.* mit der Errichtung eines Stadtpalastes für seinen unehelichen Sohn Franz Ludwig Graf von Holnstein oder dessen Mutter Maria Caroline Charlotte Sophie von Ingenheim. 1733 bis 1737 dauerten die Bauarbeiten. Die Rokoko-Stuckarbeiten an der Fassade und im Inneren stammen vermutlich von Johann Baptist Zimmermann*.

1800 kam das Palais Holnstein in staatlichen Besitz, und als das Erzbistum München-Freising gegründet wurde, erhielt es der Erzbischof 1821 als Dienstsitz. Deshalb spricht man auch vom Erzbischöflichen Palais. Es gilt als das bedeutendste der noch erhaltenen Adelspaläste aus der Barockzeit in München.

1970/71 entkernte man einen Teil des Gebäudes, und im Jahr darauf wurde die Fassade restauriert.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Palais Holnstein, Kardinal-Faulhaber-Straße 7 (Fotos März 2023 / Juni 2024)

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank

Nach einem Entwurf des Münchner Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) ließ die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank 1895/96 ein neubarockes Verwaltungsgebäude in der Kardinal-Faulhaber-Straße 10 errichten. Der historisierende Fassadenschmuck aus Sandstein stammt von dem Bildhauer Hugo Kaufmann (1868 – 1919).

Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fotos: 2023/24/26)

Palais Fugger bzw. Palais Porcia

Maria Anna Katharina Gräfin Fugger (geborene San Martino d’Aglie), die als Hofdame der Kurfürstin Henriette Adelaide von Savoyen nach München gezogen war, ließ 1694/95 für sich und ihren Ehemann Paul Graf Fugger zu Mickhausen und Duttenstein vom Hofmaurermeister Philipp Zwerger nach Plänen des kurfürstlichen Hofbaumeisters Enrico Zuccalli* ein Palais errichten (Kardinal-Faulhaber-Straße 12). Der bayrische Kurfürst Karl Albrecht kaufte es 1731 und schenkte es seiner Mätresse Josepha Maria, der späteren Gräfin von Topor-Morawitzky auf Tenczin und Rudnitz, ab 1737 Ehefrau des Hofkämmerers Antonio de Porcia. Für sie baute François de Cuvilliés d. Ä.* die Vierflügelanlage 1731 bis 1737 aufwändig zum Rokoko-Stadtpalast um. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Porcia bis auf die Fassade zerstört. 2008 sanierte man die Fassade und rekonstruierte sie so, wie Cuvilliés sie gestaltet hatte.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Promenadenplatz

Palais Montgelas

Auf dem Keller eines der 1778/79 abgerissenen vier Salzstadel am heutigen Promenadeplatz ließ Maximilian Graf von Montgelas (1759 – 1838) das nach ihm benannte frühklassizistische Palais 1810 bis 1813 von Emanuel Joseph von Herigoyen (1746 – 1817) errichten und von Jean Baptiste Métivier (1781 – 1857) ausstatten. 1817 verkaufte er es dem bayrischen Staat. Das Palais Montgelas diente von 1817 bis 1933 als Dienstgebäude des bayrischen Außenministeriums und war dann bis 1945 Dienstsitz der Staatskanzlei. Seit 1969 gehört das Gebäude teilweise und seit 2023 ganz zum Hotel Bayerischer Hof.

Skulptur des Grafen von Montgelas vor dem Palais Montgelas (Fotos: April 2025 / September 2024)

Ballin-Haus

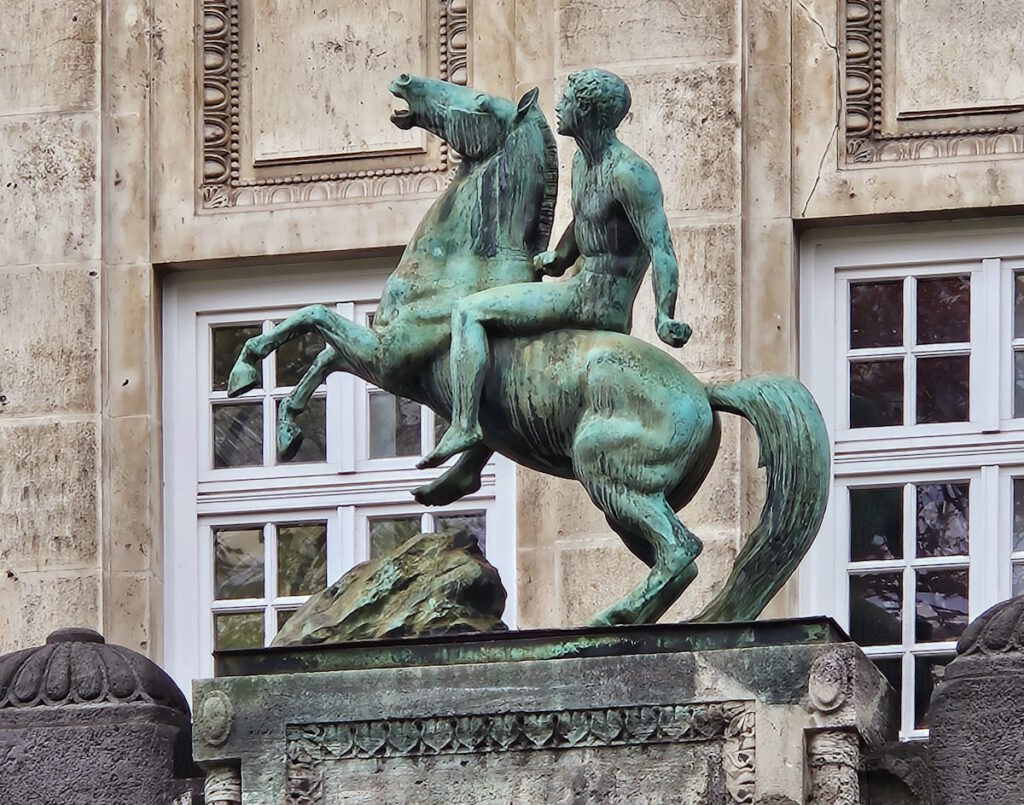

Das ehemalige Ballin-Haus am Promenadeplatz 9 wurde 1909/10 von Gustav von Cube und Karl Stöhr mit einer barockisierenden Natursteinfassade gestaltet. Die 1910 vor dem Ballin-Haus enthüllte Bronzeplastik des sich aufbäumenden Pferdes mit Reiter stammt von Heinrich Düll* und Georg Pezold*.

*) Mehr über Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Hackenviertel

Palais Lerchenfeld

Das Rokoko-Palais Lerchenfeld (Damenstiftstraße 8) wurde um 1730 nach Plänen von Johann Baptist Gunetzrhainer (1692 – 1763) für Ignaz Graf von Toerring errichtet, und sein jüngerer Bruder Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) gestaltete die Gesamtfassade. Die Stuckierung wird Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758) zugeschrieben. ‒ Im Zweiten Weltkrieg wurde der Stadtpalast bis auf die Fassade zerstört, und die hinterbaute Erwin Schleich* 1957/58 neu.

*) Mehr zu Erwin Schleich im Album über Architekten

In einem Innenhof des Palais Lerchenfeld steht seit 1958 ein St.-Georgs-Brunnen von Ernst Laurenty* (1885 – 1993). Ein paar Meter daneben ist »Die Überfahrt« (Bronze, Granit) der Bildhauerin Marlies Poss aus dem Jahr 1999 zu finden.

*) Mehr zu Ernst Laurenty im Album über Brunnen

Innenhof des Palais Lerchenfeld: St.-Georgs-Brunnen von Ernst Laurenty, »Die Überfahrt« von Marlies Poss (Fotos: Oktober 2025)

Graggenauer Viertel

Palais Toerring-Jettenbach

Nahe der Münchner Residenz baute Ignaz Anton Gunetzrhainer 1747 bis 1754 für den Diplomaten, Minister und Feldmarschall Ignaz Felix Graf von Törring-Jettenbach ein Rokoko-Palais nach Plänen der Wiener Hofarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt und Joseph Emanuel Fischer von Erlach.

Der Rokoko-Bildhauer Johann Baptist Straub (1704 – 1784) schuf 1772 ein Ensemble von neun griechischen Götterfiguren für Maximilian Emanuel Graf von Toerring-Jettenbach (1715 – 1773), den Münchner Hofkammerpräsidenten und Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, für dessen Palais. Sieben der 2.59 Meter hohen Statuen aus Lindenholz stehen im Saal 43, zwei weitere im Treppenhaus des Bayerischen Nationalmueums.

Nördlich das Palais Toerring-Jettenbach entstand 1825 bis 1835 der Königsbau der Münchner Residenz. Weil man sich dabei an florentinischen Renaissancepalästen orientierte (Palazzo Pitti, Palazzo Rucellai), versah der bayrische Hofarchitekt Leo von Klenze* das Rokoko-Palais 1833 bis 1838 mit einer zum Königsbau der Residenz passenden Säulenhalle nach dem Vorbild des Findelhauses in Florenz. Eine Erweiterung des von der Oberpostdirektion genutzten Gebäudes erfolgte 1858 bis 1860 durch Friedrich Bürklein*.

Das mit Ausnahme des Hauptportals im Zweiten Weltkrieg zerstörte Palais Toerring-Jettenbach wurde ab 1950 von Franz Holzhammer neu aufgebaut. Nach der Schließung der Hauptpost (2006) riss man das Gebäude aus den Fünfzigerjahren ab, um Platz für einen zweiten Neubau des Architektenbüros von Heinz Hilmer und Christoph Sattler zu schaffen, der 2009 bis 2014 realisiert wurde.

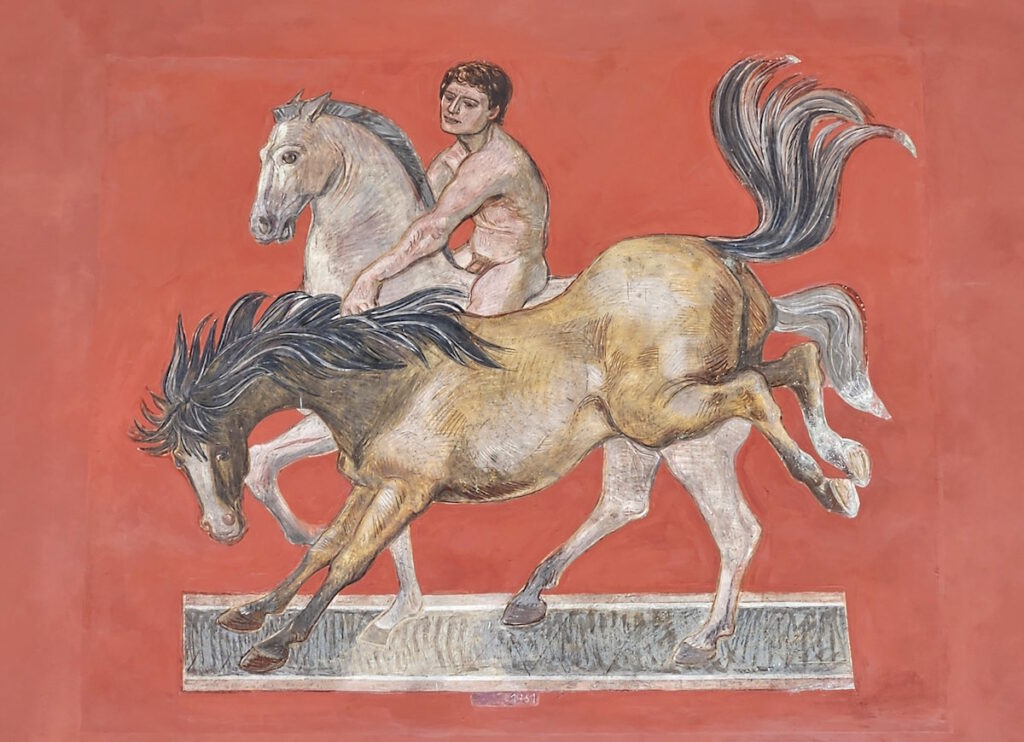

Die Fresken von Rossebändigern stammen von Johann Georg Hiltensperger. Restauriert wurden sie 1951 von Max Lacher*.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein und Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Max Lacher im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Arco-Palais

Das barockisierte Arco-Palais an der Ecke Maffei-/Theatinerstraße wurde 1908 bis 1910 nach Plänen der Architekten Georg Meister und Oswald Bieber anstelle des abgebrochenen Palais Rheinstein-Tattenbach gebaut und gehörte bis 1937 zum Besitz des um 1700 nach Bayern gezogenen Zweigs der Arco, eines italienischen Uradelsgeschlechts. Die Moderne Galerie von Heinrich Thannhauser veranstaltete dort 1909 die erste Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung München und 1911 die erste Ausstellung des »Blauen Reiter«.

Der Achitekt Georg Hellmuth Winkler* (1899 – 1983) leitete 1951 bis 1953 die Restaurierung des Arco-Palais.

*) Mehr zu Georg Hellmuth Winkler im Album über Brunnen in München

Preysing-Palais

Der Oberstjägermeister Johann Maximilian IV. Emanuel Graf von Preysing-Hohenaschau (1687 – 1764) ließ sich 1723 bis 1728 von Joseph Effner* (1687 – 1745) einen Stadtpalast in München errichten. Die Stuckarbeiten oblagen Dominikus Zimmermann* (1685 – 1766). Jacopo Amigoni (1682 – 1752) bemalte die Decken im Treppenhaus und im Großen Saal. Mit Nikolaus Stuber ist der Name eines weiteren Malers überliefert, und die schmiedeeisernen Gitter lieferte 1727 Nikolaus Bernecker.

Angehörige der Familie Preysing wohnten in dem Rokoko-Palais, bis Johann Maximilian VI. Graf von Preysing-Hohenaschau es 1835 an die neugegründete Bayerische Hypotheken- und Wechselbank vermietet, die es dann 1844 kaufte und entsprechende Umbauten vornehmen ließ. Der 1880 vom Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) mit einem Glasdach versehene Innenhof wurde beispielsweise zur Schalterhalle.

1905 zog die Bank in einen Neubau an der Theatinerstraße. Nachdem 1910 die beabsichtigte Umwandlung des Preysing-Palais in ein Kaufhaus mit von Georg von Hauberisser entworfenen Schaufenstern verhindert worden war, verkaufte es die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank im Jahr darauf dem bayrischen Staat, der es dem zum Schutz des Gebäudes eigens gegründeten »Clubhaus Preysing-Palais« überließ. Die neuen Eigentümer beauftragten Gabriel von Seidl* mit Umgestaltungen im Inneren und richteten ein Restaurant ein. 1921 kam die Immobilie in den Besitz des Bayerischen Automobil-Clubs.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Preysing-Palais zerstört, und die einsturzgefährdete Fassade an der Theatinerstraße musste gesprengt werden. Nach dem Krieg erhielt die Ruine ein Notdach, und die restlichen Mauern wurden gesichert. Entwürfe des Architekten Theo Lechner für den Wiederaufbau aus dem Jahr 1953 realisierte man nicht. Stattdessen verkaufte der bayrische Staat, der 1949 wieder Eigentümer geworden war, die Ruine 1957/58 Hermann Hartlaub.

Hermann Hartlaub (1914 – 2004) hatte 1933 an der → Technischen Hochschule München (heute: TUM) zu studieren begonnen und war 1937 als Bauingenieur in das Bauunternehmen Hartlaub & Eichbauer eingetreten, an dem sein Vater beteiligt war. 1942 promovierte Hermann Hartlaub, und nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Bauunternehmer in München.

Er beauftragte den jungen Architekten Erwin Schleich* mit dem Wiederaufbau des Preysing-Palais zwischen Viscardigasse (»Drückebergegasse«), Theatinerstraße, Feldherrnhalle und Residenzstraße als Büro- und Geschäftshaus. Bis 1960 dauerten die von Hermann Hartlaubs Bauunternehmen unter Leitung von Fritz Deck und Paul Loch durchgeführten Arbeiten. Erwin Schleich schreibt in seinem Beitrag zu Gisela Vits’ Buch »Das Preysing Palais«, es sei »eine rechte Bauhütte entstanden«. Künstler und Kunsthandwerker restaurierten beispielsweise den Stuck und das Treppengeländer.

Sehenswert sind die Fassaden und vor allem das Treppenhaus. Das Deckenfresko von Jacopo Amigoni ist zwar verloren, aber der Stuck von Dominikus Zimmermann ist überwältigend.

*) Mehr zu Joseph Effner, Erwin Schleich, Gabriel von Seidl und Dominikus Zimmermann im Album über Architekten

Palais Salabert bzw. Prinz-Carl-Palais

Pierre de Salabert, der aus Lothringen stammende Erzieher des späteren Kurfürsten Max IV. Joseph bzw. Königs Maximilian I. Joseph, beauftragte 1803 den jungen Architekten Karl von Fischer* mit der Planung eines Stadtpalastes, der dann 1804 bis 1806 gebaut wurde. Nach dem Tod seines Erziehers am 21. Februar 1807 erwarb der König das frühklassizistische »Palais Royal«. Dessen Sohn, König Ludwig I., übertrug es 1825 seinem Bruder, dem Prinzen Carl, der es von dem Architekten Jean Baptiste Métivier erweitern ließ. An der Dekoration war Anton Schwanthaler maßgeblich beteiligt.

Der Bau des Altstadtrings 1968 bis 1972 trennte den Hofgarten und den Englischen Garten vor dem Prinz-Carl-Palais und der Ruine des Armeemuseums durch eine achtspurige Straße.

Der Plan, eine neue Staatskanzlei im Finanzgarten zu errichten, wurde 1976 aufgegeben. Stattdessen entstand sie 1989 bis 1993 unter Einbeziehung der Ruine des ehemaligen Armeemuseums. Parallel dazu wurde der Altstadtring in diesem Areal zurückgebaut. Der Landschaftsarchitekt Gottfried Hansjakob plante die bereits 1807 von Friedrich Ludwig Sckell angestrebte Verbindung zwischen Hofgarten, Finanzgarten und Englischem Garten und führte das Vorhaben 1990 bis 1995 aus. Dabei legte er auch den Köglmühlbach neu an. Der speist nun das ebenfalls neue Wasserbecken und die Fontäne vor dem Prinz-Carl-Palais, fließt über (!) dem 1972 fertiggestellten 600 Meter langen Straßentunnel in den Englischen Garten und wird dort zum Schwabinger Bach.

Das im Zweiten Weltkrieg nur wenig beschädigte Prinz-Carl-Palais wurde 1971 bis 1975 restauriert. Seit der bayrische Ministerpräsident, der dort residiert, 1993 in die neue → Bayerische Staatskanzlei gezogen ist, wird das Schlösschen in der Königinstraße 1 nur noch für Repräsentationszwecke genutzt.

*) Mehr zu Karl von Fischer im Album über Architekten

Maxvorstadt

Brienner Straße 25

Gabriel von Seidl* (1848 – 1913) gestaltete 1904/05 den Stadtpalast in der Brienner Straße 25 nach dem Vorbild italienischer Palazzi.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Schwabing

Palais von Alfred Walter Heymel

Am Anfang der Leopoldstraße, schräg gegenüber dem → Siegestor, errichtete der Bauunternehmer Josef Kalb 1896/97 nach Plänen des Architekten Martin Dülfer* einen Stadtpalast im klassizistischen Jugendstil für den Lyriker Alfred Walter Heymel (1878 ‒ 1914), einen Mitbegründer der Literaturzeitschrift »Die Insel«.

*) Mehr zu Marin Dülfer im Album über Architekten

Pacelli-Palais und Palais Bissing

1880/81 wurden zwei benachbarte großbürgerliche Wohnhäuser in der Georgenstraße nach Plänen von Josef Hölzle im Stil der Neurenaissance errichtet. Während Joseph Hölzle dann auch 1900/01 das eine Gebäude im Stil des Neubarocks umgestaltete (Pacelli-Palais), baute Ernst Robert Fiechter 1902/03 das Nachbarhaus für Friedrich Wilhelm von Bissing im Reformstil um (Palais Bissing). Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Bissing schwer beschädigt, aber die Stadt München ‒ Eigentümerin seit 1914 ‒ ließ es 1976 bis 1979 originalgetreu restaurieren.

Pacelli-Palais, Georgenstraße 8 (Fotos: 2023/24)

Palais Crailsheim

Josef Vasek baute 1891/92 das Palais Crailsheim im Stil der Neurenaissance (Seestraße 20). Der Schweifgiebel wurde 1902/03 hinzugefügt, und an der Fassade darunter sieht man einen Merkur aus Bronze. Bauherr und Namensgeber war der Jurist Friedrich Krafft Freiherr von Crailsheim (1841 – 1926), der von 1890 bis 1903 als Vorsitzender des Ministerrates im Königreich Bayern amtierte.

Palais Crailsheim (Fotos: März 2025)

Trausaal

In einer 1922/23 von Eduard Hoffmann gebauten neuklassizistischen Portikusvilla in der Mandlstraße 14 befindet sich seit 1953 ein Standesamt.

Literatur:

. Konstantin Köppelmann und Dietlind Pedarnig, mit Fotografien von Werner Ebnet: Münchner Palais (München 20222)

. Erwin Schleich: Die zweite Zerstörung Münchens (Stuttgart 1978/812)

. Gisela Vits (Hg.): Das Preysing Palais. Joseph Effners spätbarockes Meisterwerk in München (München 1998)