München: Angerviertel

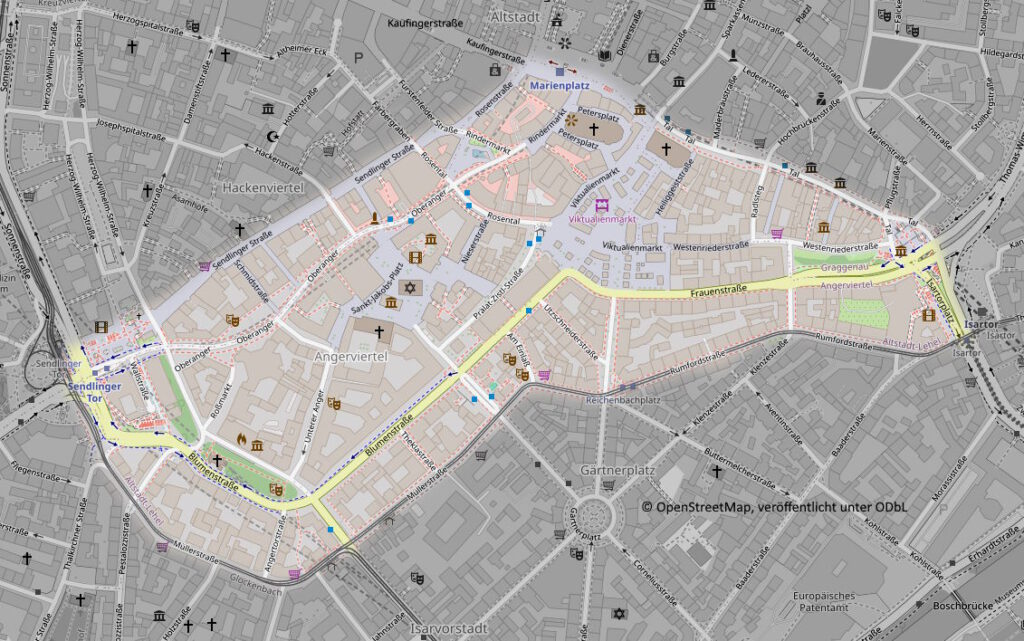

Beim Angerviertel in München handelt es sich um das südöstliche Viertel der Altstadt. An der Sendlinger Straße grenzt es ans Hackenviertel, im Tal ans Graggenauer Viertel und im Süden reicht es bis zur Müller- bzw. Rumfordstraße.

Alter Peter

Die Münchner nennen ihre älteste Pfarrkirche »Alter Peter« statt Sankt Peter.

Eine gotische Basilika ersetzte Ende des 13. Jahrhunderts die ursprüngliche romanische Kirche auf dem Petersbergl in München. Nach einem Großbrand im Februar 1317 wurde das Langhaus verbreitert, und zwischen den dadurch ins Innere verlegten Stützpfeilern entstanden von Patriziern gestiftete Seitenkapellen. Zwischen den Ruinen der beiden Türme baute man 1379 bis 1386 einen neuen Turm – der nach einem Blitzeinschlag 1607 eine neue Bekrönung erhielt. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche im spätbarocken Stil umgestaltet. Die Aussicht vom Turm ist einzigartig.

Album über den Alten Peter

Blumenstraße

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhielt die Blumenstraße im Angerviertel der Münchner Altstadt ihren Namen nach einem damals seit 1843 bestehenden Markt, auf dem von März bis Oktober Blumen angeboten wurden.

Schrannenhalle

1851 bis 1853 errichtete der Architekt Franz Karl Muffat (1797 – 1868) die zunächst an allen Seiten offene 430 Meter lange Schrannenhalle (Maximilians-Getreide-Halle), damit der Getreidemarkt vom heutigen Marienplatz (damals: Schrannenplatz) dorthin verlegt werden konnte. Es handelte sich um das erste Eisenbauwerk in München und galt als technische Meisterleistung. 1871 wurden Seitenwände aus Glas eingezogen. Nachdem der Getreidegroßhandel 1912 vom Angerviertel in die neue Großmarkthalle am Südbahnhof verlegt worden war, demontierte man bis 1927 Teile der Schrannenhalle, und 1932 zerstörte ein Feuer weitere Bereiche. Danach stand nur noch der nördliche Kopfbau, in dem billiges Fleisch verkauft wurde (Freibank).

1978 entdeckte der Architekt und Stadthistoriker Volker Hütsch, dass die Stadtwerke München noch über ein 110 Meter langes Bauteil der ehemaligen Schrannenhalle verfügten. Im Sommer 2003 begann der Wiederaufbau am ursprünglichen Platz im Angerviertel, und am 5. September 2005 wurde die Schranne als Halle für mehrere kleine Geschäfte und gastronomische Betriebe neu eröffnet. Die Betreibergesellschaft musste 2009 Insolvenz anmelden. Die Neueröffnung erfolgte am 13. Oktober 2011.

Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt

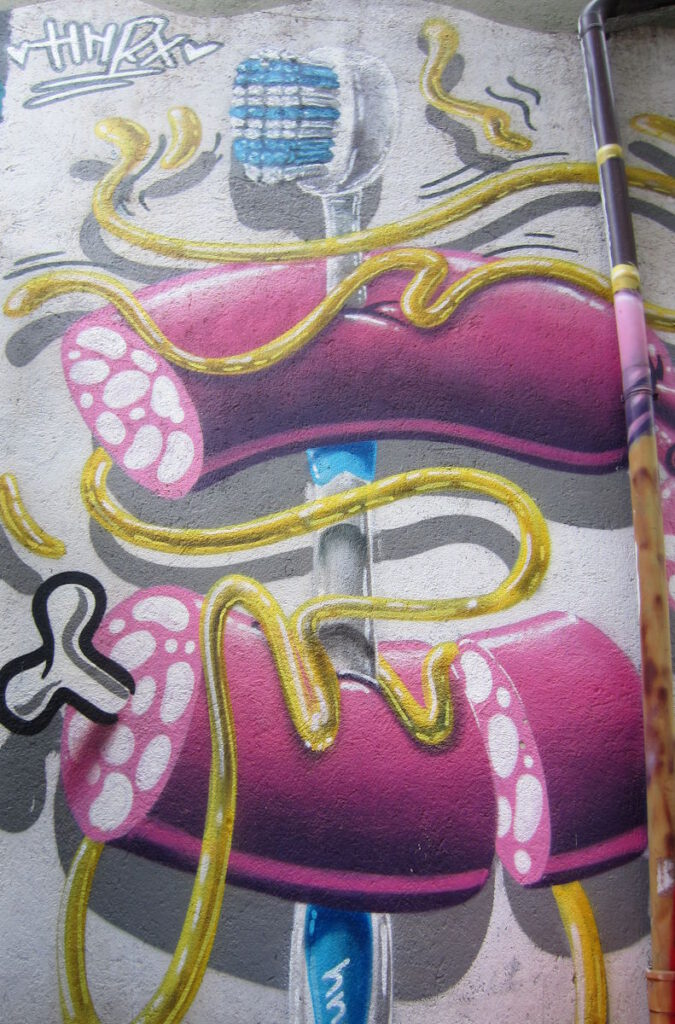

Am Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße 7 gibt es einiges an Streetart zu sehen. Die Stencils und der »Wunstkunst«-Automat an der Mauer Ecke Blumen-/Corneliusstraße am Rand des Angerviertels stammen von dem Hamburger Tona. Bemalt sind außerdem Fassaden des Bürgerhauses.

Alben über Urban Art in München

Cobi Reiser: Mosaik

Wo sich heute die Lokalbaukommission bzw. das Referat für Stadtplanung und Bauordnung befindet (Blumenstraße 19), hatten ursprünglich die Wasserwerke Büros. Davon zeugt noch das von Benjamin Jakob (»Cobi«) Reiser (1902 ‒ 1992) geschaffene Mosaik im Foyer des Eingangs an der Müllerstraße: eine unter einem Regenbogen stehende Nymphe gießt Wasser aus einer Amphore, das vom Gebirge das München fließt.

Angerkloster und St. Jakob

1221 übernahm der Franziskaner Castmus eine dem Apostel Jakobus geweihte Kapelle an der Münchner Stadtmauer und gründete dort einen Konvent. Nachdem dieser 1284 auf ein Gelände nördlich des → Alten Hofs verlegt worden war, richteten sich die Klarissen in St. Jakob am Anger ein.

Die Gebäude des Angerklosters einschließlich der nach einem Einsturz zu Beginn des 15. Jahrhunderts wieder aufgebauten und um 1600 im Stil der Renaissance restaurierten Kirche sollten nach der Säkularisierung 1804 zunächst abgerissen werden, aber König Ludwig I. sorgte dafür, dass die Gebäude 1843 Karolina Gerhardinger (1797 – 1879; Ordensname: Maria Theresia von Jesus) zur Verfügung gestellt wurden, der Gründerin der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau. Die Oberin reiste 1847 erstmals in die USA und bereitete dort Schulgründungen vor.

Heute ist St. Jakob am Anger das älteste, noch existierende Kloster der Stadt.

Beim Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger (Blumenstraße 26) handelt es sich um ein Mädchengymnasium in der Trägerschaft der Ordensgemeinschaft Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau.

Anstelle der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Klosterkirche baute man 1955 bis 1957 eine neue nach Plänen des Münchner Architekten Friedrich Ferdinand Haindl (1910 – 2002). Wilhelm Heinrich (»Bill«) Nagel (1888 – 1967) schuf das Deckenfresko in St. Jakob am Anger. Das ungewöhnliche Kreuz über dem Hochaltar stammt von dem Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987): Jesus beugt sich vom Kreuz, um Maria zu krönen. Vor der Kirche steht die 1956 von Anton Rückel* (1919 – 1990) gestaltete Bronzestatue des Apostels Jakobus.

*) Mehr über Josef Henselmann und Anton Rückel in den Alben über Kunst im öffentlichen Raum

St. Jakob am Anger: Tor (Fotos: April 2025)

Städtisches Hochhaus

1921 genehmigte der Münchner Stadtrat den Bau von Hochhäusern, die allerdings nicht höher als 99 Meter sein durften, um den Dom nicht zu überragen. 1927 bis 1929 wurde dann auf dem Areal des 1807 bzw. 1869 abgerissenen Angertors das erste, 45.5 Meter hohe, zwölfstöckige Hochhaus für die technischen Abteilungen der Stadtverwaltung errichtet. Die Entwürfe für das Technische Rathaus stammten von Hermann Leitenstorfer (1886 – 1972), der 1919 bei einem Wettbewerb den ersten Preis gewonnen hatte. Es handelt sich um eine Stahlskelett-Konstruktion mit Backsteinverblendung. Nachdem das Technische Rathaus 2000 nach Berg am Laim gezogen war, übernahm das Stadtplanungs- und Baureferat die Räume im Angerviertel. Bis heute ist im Städtischen Hochhaus in der Blumenstraße 28 ein Paternoster-Aufzug in Betrieb.

Münchner Marionettentheater

Josef Leonhard Schmid (»Papa Schmid«, 1822 – 1912) erkannte den pädagogischen Wert des Marionettentheaters, das um 1800 als Jahrmarktsattraktion aufgekommen war. Deshalb schlug er der Schulbehörde Münchens 1858 die »Errichtung eines ständigen Marionettentheaters« vor. Noch im selben Jahr erhielt er die Genehmigung. Allerdings änderte sich der Aufführungsort in den ersten Jahrzehnten mehrmals, bis Papa Schmid 1900 in der Blumenstraße ein nach Plänen des Architekten Theodor Fischer* gebautes Theater eröffnen konnte, ein neuklassizistisches Kuriosum.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

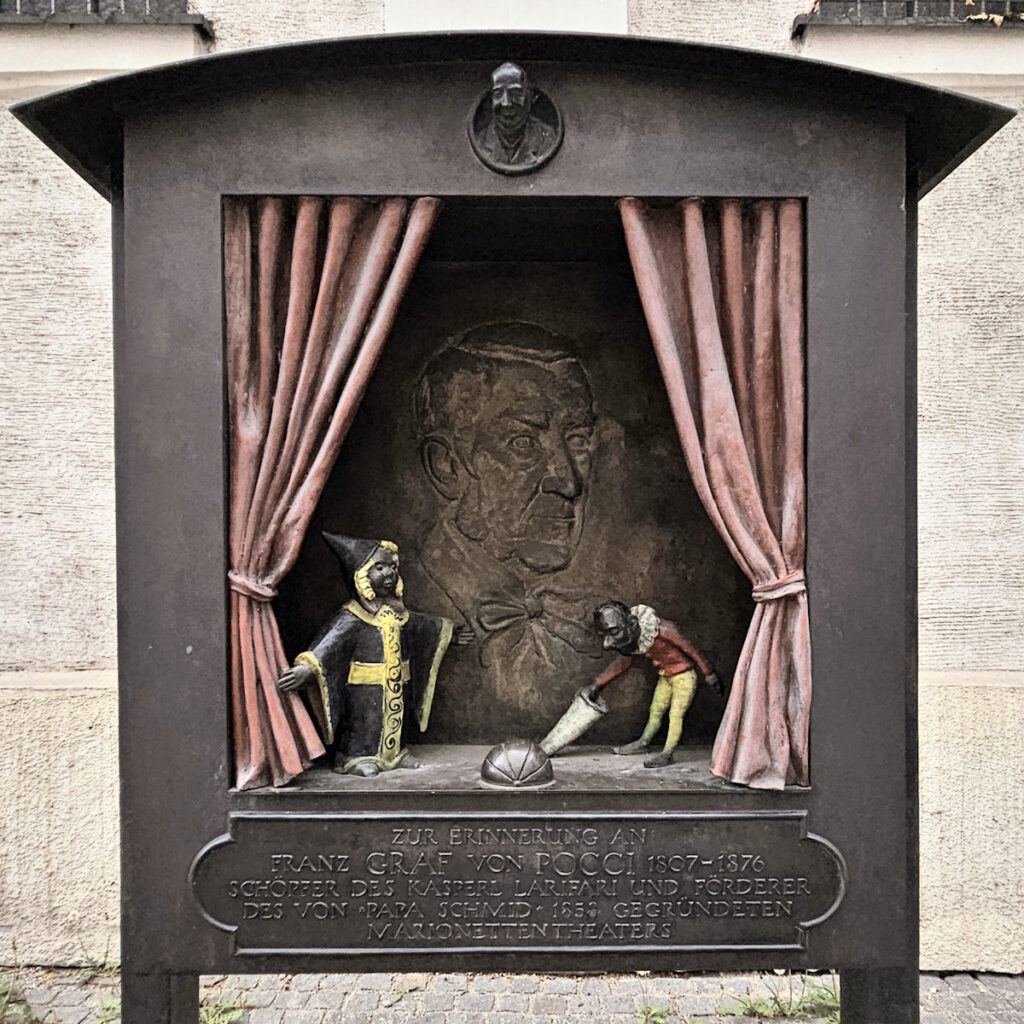

Vor dem Marionettentheater in der Blumenstraße 32 erinnert ein Denkmal*, dessen Bronzefiguren der Bildhauer Ernst Grünwald (*1956) gestaltete, an den »Kasperlgrafen« Franz von Pocci* (1807 – 1876), der Papa Schmid 1858 bei seinem Projekt unterstützt und zahlreiche Marionettentheater-Stücke geschrieben hatte.

*) Mehr über Franz Graf von Pocci und das Denkmal im Album über Denkmäler

Album über Theater

Floriansbrunnen

In der Grünanlage zwischen Hauptfeuerwache und Blumenstraße, St. Willibrord und Marionettentheater, wurde 1991 anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr München ein von dem Bildhauer Rolf Nida-Rümelin* (1910 – 1996) gestalteter Floriansbrunnen enthüllt. Die Bronzefigur zeigt den Schutzheiligen der Feuerwehrleute Florian von Lorch beim Löschen eines Brandes.

*) Mehr über Rolf Nida-Rümelin im Album über Kunst im öffentlichen Raum

St. Willibrord

Auf dem 1873 angelegten Grünstreifen zwischen der Blumenstraße und der Hauptfeuerwache wurde 1911 eine anglikanische Saalkirche vor allem für das Personal der Britischen Gesandtschaft in München gebaut. 1932 erwarb die alt-katholische Gemeinde den nach dem Ersten Weltkrieg von ihr zunächst gemietete Sakralbau. St. Georg wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, 1949 vereinfacht restauriert und auf den hl. Willibrord umgewidmet.

Deutsche Renaissance

Der Architekt Paul Böhmer (1867 – 1926), der Friedrich von Thiersch beim Bau des Justizpalastes assistiert hatte, entwarf hunderte von Gebäuden in München, zumeist im Stil des Historismus, darunter das 1899/90 errichtete Mietshaus in der Blumenstraße 43 im Angerviertel im Stil der Deutschen Renaissance.

Christopher Street Day

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von sexuellen Minderheiten gegen ebenso willkürliche wie schikanöse Razzien der Polizei am 28. Juni 1969 in der Christopher Street im New Yorker Stadtviertel Greenwich Village (Stonewall-Aufstand). Heute demonstriert die LSBT*Q-Community am Christopher Street Day gemeinsam mit breiten Teilen der Bevölkerung gegen Diskriminierung, für Vielfalt und Gleichberechtigung.

Im Rahmen der »Christopher Street Day Pride Weeks« in München vom 8. bis 23. Juni 2024 fand unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dieter Reiter am 22. Juni eine Parade vom Mariahilf- bis zum Karolinenplatz statt.

Album über den Christopher Street Day (privat)

Dultstraße

Die Dultstraße im Angerviertel wurde nach der Jakobi-Dult benannt, die am damaligen Anger-Platz (heute: → St.-Jakobs-Platz) stattfand, bis sie 1799 in die Au verlegt wurde (→ Auer Dult).

Das 1872 in Kraft getretene Reichsstrafgesetzbuch stellte männliche Homosexualität unter Strafe (§175). Die Nationalsozialisten führten am 20. Oktober 1934 eine Großrazzia in München und anderen Städten durch. Allein im Gasthaus Schwarzfischer, wo sich Ende der Zwanzigerjahre ein Szenetreff entwickelt hatte, wurden an diesem Abend 145 Männer festgenommen, und 39 von ihnen brachte man ins Konzentrationslager Dachau. Unter dem NS-Regime wurden schätzungsweise 50.000 Männer wegen Homosexualität verurteilt, und jeder Zehnte wurde in einem Konzentrationslager inhaftiert.

Nachdem 2002 die homosexuellen Opfer des NS-Regimes rehabilitiert worden waren, beschloss der Münchner Stadtrat 2011, ein Mahnmal für sie aufzustellen, und 2014 erhielt die Künstlerin Ulla von Brandenburg (*1974) den Auftrag dafür. 2017 wurde das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen »enthüllt«. Es befindet sich an der Einmündung der Dultstraße in den Oberanger. Dort hatte sich das (im Krieg zerstörte) Gasthaus Schwarzfischer befunden.

90 Quadratmeter Boden-Betonplatten sind in Anlehnung an die Regenbogenfahne verschieden eingefärbt, und das soll dafür stehen, dass jede und jeder einen Platz in der Gesellschaft hat. Die eingestreuten Dreiecke erinnern an die Abzeichen, die Gefangene in den Konzentrationslagern zur Klassifizierung tragen mussten. »Das Denkmal wendet sich gegen Intoleranz und Ausgrenzung und steht für eine offene Stadtgesellschaft,« steht auf einer Gedenktafel.

Fürstenfelder Straße

Herzog Ludwig II., der Strenge, stiftete 1263 die Zisterzienserabtei Fürstenfeld bei Fürstenfeldbruck als Sühne für die unrechtmäßige Hinrichtung seiner ersten Frau Maria von Brabant. Darauf bezieht sich der Straßenname.

Gegenüber dem → Ruffinihaus, in der Fürstenfelder Straße 13, steht ein spätbarockes, um 1730/40 errichtetes Gebäude. Wer es baute, ist nicht bekannt.

Heilig-Geist-Kirche

Die Kirche

Die Heilig-Geist-Kirche ist nach dem Alten Peter und der Frauenkirche die dritte Pfarrkirche Münchens.

Herzog Ludwig I. der Kelheimer stiftete 1208 außerhalb des Talburgtors ein Spital. Die zugleich gebaute romanische Katharinenkapelle des Spitals wurde 1250 in einem Schutzbrief des Papstes als »ecclesia sancti spiritus de Monacho« bezeichnet (Heilig-Geist-Kirche von München) und 1271 zur dritten Pfarrkirche der Stadt. Nachdem Spital und Kirche 1327 durch einen Stadtbrand zerstört worden waren, entstand bis 1392 ein gotischer Neubau, den Johann Georg Ettenhofer, Cosmas Damian Asam und Egid Quirin Asam in den Zwanzigerjahren des 18. Jahrhunderts barockisierten. Die 1724 bis 1730 gestaltete Barockfassade blieb auch im Zweiten Weltkrieg unzerstört.

Nach der Säkularisation (1806) riss man das Spital im Angerviertel schrittweise ab, um Platz für den Viktualienmarkt zu schaffen. Luftangriffe verwüsteten 1944/45 die Heilig-Geist-Kirche. Der Wiederaufbau begann 1946, und die barocke Turmhaube aus dem Jahr 1729 wurde 1957/58 rekonstruiert.

Die Deckenfresken im Mittelschiff malte Cosmas Damian Asam 1724 bis 1730, und Ludwig Glötzle schuf die Fresken im 1885 bis 1888 nach Westen verlängerten Langhaus. Karl Manninger kopierte 1971 bis 1975 bzw. 1990 die im Krieg beschädigten Mittelschifffresken.

»Les Colombes«

In der Heilig-Geist-Kirche war bereits im Winter 2013/14 die Installation »Les Colombes« des Münchner Künstlers Michael Pendry* zu sehen gewesen. Danach wurden die 2000 Origami-Friedenstauben in verschiedenen Ländern gezeigt, und vom 5. Juli bis Ende Oktober befanden sie sich erneut in der Heilig-Geist-Kirche. Ende 2004 sollte »Les Colombes« dann zum zweiten Mal in die deutsche Benediktinerabtei auf dem Berg Zion in Jerusalem gebracht werden – und dem Land Frieden bringen.

*) Mehr zu Michael Pendry im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Michael Pendry: »Les Colombes« (Fotos: Juli 2024)

Album über die Heilig-Geist-Kirche

Heiliggeiststraße

Das Gebäude an der Ecke Heiliggeiststraße / Dreifaltigkeitsplatz / Viktualienmarkt (Heiliggeiststraße 6) wurde 1897 von Heilmann & Littmann nach Plänen des Architekten Ludwig Marckert (1850 – 1904) als Mietshaus im Stil der deutschen Renaissance errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man das stark beschädigte Haus wieder auf, und 1978 richtete sich dort ein Hotel ein.

Isartor

Der rund 40 Meter hohe Torturm auf der Ost-West-Achse von München, die seit der Zerstörung der Föhringer Brücke durch Heinrich den Löwen 1158 einen Teil der Salzstraße bildete, entstand 1285 bis 1337 als letztes Stadttor der zweiten Stadtmauer. Die Barbakane wurde erst später hinzugefügt. Anfang des 19. Jahrhunderts beschloss der Magistrat der Stadt München den Abriss des Isartors, aber König Ludwig I. beauftragte Friedrich von Gärtner* 1833 mit der Wiederherstellung. Bernhard von Neher schuf 1835 das Fresko, das den Triumphzug Ludwigs des Bayern nach seinem Sieg über den Habsburger Friedrich den Schönen 1322 bei Mühldorf zeigt.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Isartor schwer beschädigt. Eine notdürftige Sicherung der Bausubstanz erfolgte 1946 bis 1957. Erst 1971/72 wurde das Isartor saniert, das heute den östlichen Abschluss des Straßenzugs »Tal« bildet. Die Münchner Künstlerin Petra Perle, die von Anfang 2004 bis Ende 2012 Wirtin des Turmstüberls war, stiftete im Jahr 2005 für den mittleren Turm eine Uhr, deren Zeiger vor einem spiegelverkehrten Zifferblatt auf der Westseite verkehrt herum laufen.

Das Isartor steht auf der Grenze zwischen dem Angerviertel und dem Graggenauer Viertel der Münchner Altstadt.

Valentin-Karlstadt-Musäum

1959 gründete der Münchner Künstler und Kunstmanager Hannes König (1908 – 1989) das »Valentin-Musäum« im Südturm des Isartors. Das Liesl-Karlstadt-Kabinett kam 2001 dazu, und im Nordturm des Isartors gab es ab 2007 eine Dauerausstellung über bayrische Volkssängerinnen und -sänger: »An jedem Eck a Gaudi«. 2018 wurde das bis dahin privat getragene »Valentin-Karlstadt-Musäum« städtisch. Am 7. Oktober 2024 schloss es für eineinhalb Jahre, denn vor allem aus Brandschutzgründen stehen Umbauten an.

Album über das Valentin-Karlstadt-Musäum

Isartorplatz

Der Isartorplatz teilt sich in einen Bereich außerhalb des Altstadtrings und eine zum Angerviertel gehörende Grünfläche zwischen Westenriederstraße, Isartor, Frauenstraße und Zwingerstraße.

»Öffentliche Rose«

Auf der Grünfläche im Angerviertel steht eine 3,25 Meter hohe Eisenskulptur mit dem Titel »Öffentliche Rose«. Der Bildhauer Rolf Szymanski* (1928 ‒ 2013) hat sie 1971 geschaffen. Gestiftet wurde sie von dem Unternehmer und Kunstsammler Theo Wormland (1907 – 1983), dem Gründer der Theo Wormland-Stiftung in München.

*) Mehr über Rolf Szymanski im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Stadtmauer-Reste

Vor den 1253 bis 1337 gebauten (zweiten) Stadtmauer-Ring setzte man 1430 bis 1472 eine Zwingermauer. Fundamente davon und eines Turms entdeckten Bauarbeiten 2011 in der Westenriederstraße 10. Diese Reste grub man aus und versetzte sie 2012 ein Stück weiter ostwärts in die Rasenfläche des Isartorplatzes auf Höhe Westenriederstraße 45/47.

Müllerstraße

Weil früher an den (inzwischen trockengelegten) Bächen dort mehrere Mühlen standen, erhielt die Müllerstraße spätestens 1826 ihren Namen. Sie trennt die Stadtbezirke Altstadt-Lehel und Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Ehemaliges Optisches Institut

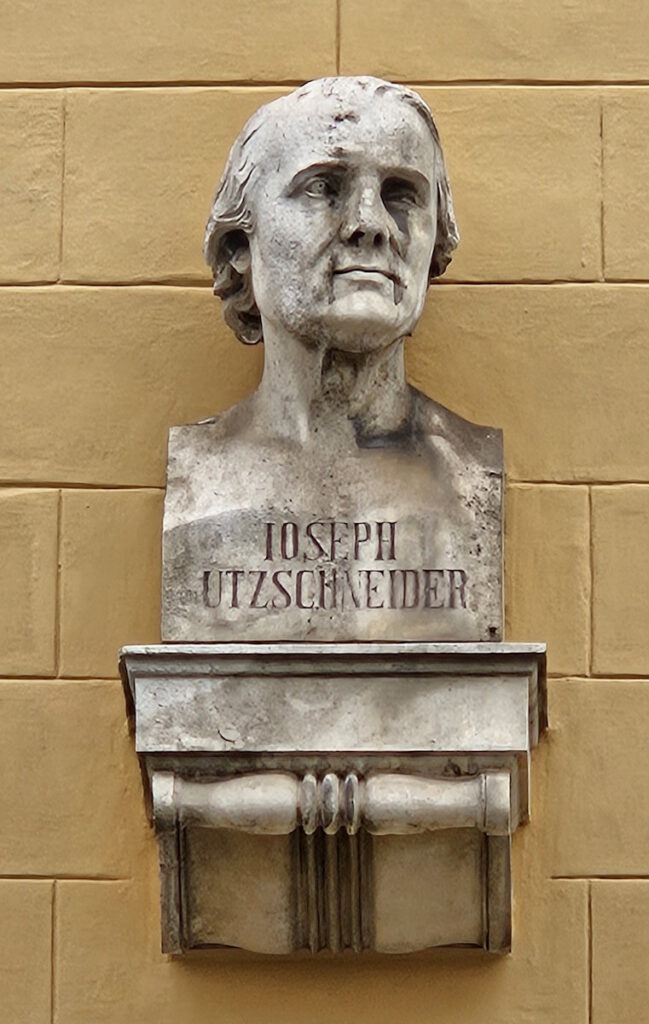

Joseph Fraunhofer (1787 – 1826; 1824 geadelt) war das elfte Kind eines Glasmeisters in Straubing. Seine Mutter starb, als er zehn Jahre alt war, und im Jahr darauf wurde er Vollwaise. Bei seinem Vormund Philipp Anton Weichselberger in München absolvierte er eine Ausbildung zum Spiegelschleifer – und überlebte 1801 den Einsturz des Hauses (→ Gedenktafel in der Passage zum Dom im Kreuzviertel). Der Unternehmer Joseph von Utzschneider (1763 – 1840; 1808 geadelt), der Zeuge der Rettung des 14-Jährigen war, begann ihn zu fördern, und 1806 wurde Joseph Fraunhofer Optiker in dem 1802 von Georg Reichenbach und Joseph Liebherr gegründeten Mathematisch-Feinmechanischen Institut, an dem sich Joseph von Utzschneider seit 1804 als Investor beteiligte.

1809 gründeten Joseph Fraunhofer, Joseph von Utzschneider und Georg Reichenbach ein Optisches Institut in Benediktbeuern, um optisches Glas herzustellen. Das Optische Institut zog 1819 nach München und verschmolz mit dem Mathematisch-Feinmechanischen Institut. 1825 musste Joseph von Utzschneider jedoch sein Gebäude verkaufen, und im Jahr darauf starb mit Joseph von Fraunhofer der Begründer des wissenschaftlichen Fernrohrbaus.

Das Optische Institut zog 1830 in einen von Josef Höchl (1777 – 1838) im klassizistischen Stil errichteten Neubau in der Müllerstraße. 1839, kurz vor seinem Tod, verkaufte Joseph von Utzschneider das Optische Institut samt der Immobilie an Georg Merz (1793 – 1867) und Franz Joseph Mahler (1795 – 1845). Georg Merz hatte 1808 als einfacher Arbeiter im Unternehmen angefangen und war zum Betriebsleiter aufgestiegen, während sein Schwager Franz Joseph Mahler sein Stellvertreter geworden war.

Fassade des ehemaligen Optischen Instituts in der Müllerstraße 40 (Fotos: Oktober 2025)

Jugendstil & Mural

Das Jugendstil-Gebäude in der Müllerstraße 56 wurde 1907/08 von dem Architekten August Zeh (1874 – 1929) und seinem als Bauunternehmer tätigen Vater Carl errichtet. An der Nordwestfassade des Hauses gestaltete der in Regensburg geborene, inzwischen in Wien lebende Künstler Emanuel Jesse (*1981) im Sommer 2024 ein Mural, das Jugendstilelemente einbezieht.

Oberanger

Bei »Oberanger« handelt es sich um eine mittelalterliche Flurbezeichnung für die Felder jenseits der südlichen Stadtmauer.

Angerhof

Am Oberanger befindet sich der Zugang zum Angerhof in einem 2005 bis 2009 nach Plänen der Architekten Otto Steidle und Johann Spengler errichteten Gebäude-Ensemble. Dort steht die 2008 von Christopher Klein für die Linde AG gestaltete, von der Sandmeir Stahlbau GmbH in Rain am Lech hergestellte Edelstahl-Skulptur »Airborne« mit einem Durchmesser von 6,40 Metern.

»Mädchen auf Schildkröte«

Der von Jean Henninger (1916 – 1994) entworfene, von der Kunstgießerei Engelschalk in Maisach angefertigte und 1971 eingeweihte Brunnen mit der Bronzeskulptur »Mädchen auf Schildkröte« steht nahe der Einmündung der Singlspielerstraße in den Oberanger.

Denkmal für Kurt Eisner

Am Ort des tödlichen Attentats auf Kurt Eisner (1867 – 1919) befindet sich seit 1989 ein von Erika Maria Lankes gestaltetes → Denkmal in Form von einer Bodenplatte. 2008 beschloss der Stadtrat, ein weiteres Denkmal für den Ermordeten aufzustellen. Den entsprechenden Wettbewerb gewann Rotraut Fischer mit einer 2011 am Oberanger installierten begehbaren Raumskulptur aus Grünglaselementen.

Mehr über Kurt Eisner im Album über Denkmäler in München

Rindermarkt

Ein früher als Viehmarkt genutzter Straßenzug trägt den Namen Rindermarkt. Beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Rindermarkt zum Platz erweitert. Am nördlichen Ende des Rindermarkts mit der Hausnummer 1 befindet sich der → Alte Peter.

Löwenturm

Beim Löwenturm am Rindermarkt handelt es sich um ein 23 Meter hohes Rohbackstein-Bauwerk, über dessen Entstehung und ursprüngliche Funktion im 14. Jahrhundert kein gesichertes Wissen existiert. Ein Schild behauptet, es handele sich um den »legendären Rest der Stadtmauer«, aber eine Wehranlage war er Löwenturm gewiss nicht, sondern wahrscheinlich ein Wohnturm. Die neugotischen Zinnen hat er erst seit 1896. Obwohl der Löwenturm sieben Stockwerke aufweist, gibt es kein Treppenhaus; der Zugang war nur über benachbarte Gebäude möglich gewesen, die wegen der Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg abgerissen werden mussten. Im Inneren sind ein neugotisches Kreuzrippengewölbe und Fresken aus dem 15. Jahrhundert zu sehen. 2006/07 sanierte man den Löwenturm.

Rindermarkt-Brunnen

Am Rindermarkt steht ein 1964 von dem Münchener Bildhauer Josef Henselmann* gestalteter und von dem Unternehmer Günter Henle gestifteter Brunnen aus Tessiner Macchia-Gneis mit einer Rindergruppe aus Bronze und der Steinskulptur eines Hirten.

*) Mehr über Josef Henselmann im Album über Brunnen in München

Ruffinihaus

Im Zuge einer Stadterweiterung kaufte die Stadt München 1898 ein Grundstück an der Hangkante des historischen Stadtgrabens der ersten mittelalterlichen Stadtbefestigung mit mehreren Ladengeschäften. Gabriel von Seidl* setzte sich bei einem Architekten-Wettbewerb mit seinen Entwürfen für eine neue Blockbebauung gegen die Idee eines großen Warenhauses durch. 1903 bis 1905 wurde der Komplex aus drei Häusern um einen dreieckigen Innenhof errichtet. Benannt ist er nach dem 1808 abgerissenen Ruffiniturm (nach Johann Baptista Ruffini) der ersten Münchner Stadtbefestigung (Altstadt).

Erwin Schleich* baute das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Ruffinihaus 1954/55 wieder auf und leitete 1973 eine Renovierung. 2018/19 wurde das Gebäude umfassend modernisiert.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl und Erwin Schleich im Album über Architekten

Rosenstraße

Warum die Rosenstraße so heißt, ist unklar. Es könnte sein, dass der Straßenname auf ein als »Rosa mystica« bezeichnetes Marienbild des 18. Jahrhunderts an einer Hausfassade am »Roseneck« im Süden der Straße zurückgeht.

»Blasius, der Spaziergänger«

Siegfried (»Sigi«) Sommer wurde 1914 als Sohn eines Möbelpolierers in München geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Elektrotechniker, machte sich dann aber mit seiner vom 2. Dezember 1949 bis 2. Januar 1987 veröffentlichten und von Ernst Hürlimann illustrierten Lokalkolumne »Blasius, der Spaziergänger« einen Namen. 1954 erschien sein Roman »Und keiner weint mir nach«. Nach seinem Tod am 25. Januar 1996 stiftete der Verlag R. S. Schulz eine Bronzestatue, die von dem Bildhauer Max Wagner gestaltet und am 28. Juli 1998 in der Rosenstraße enthüllt wurde.

Die Anfang 2023 abgebaute und eingelagerte Statue von Sigi Sommer steht seit Juli 2024 am Anfang der Sendlinger Straße.

links: Sendlinger Straße (Foto: 2024) / rechts: Rosenstraße (Foto: 2014)

Rosental

Das frühere Grottental oder Krottenthal heißt seit 1430 Rosental. Warum das so ist, weiß man nicht mehr.

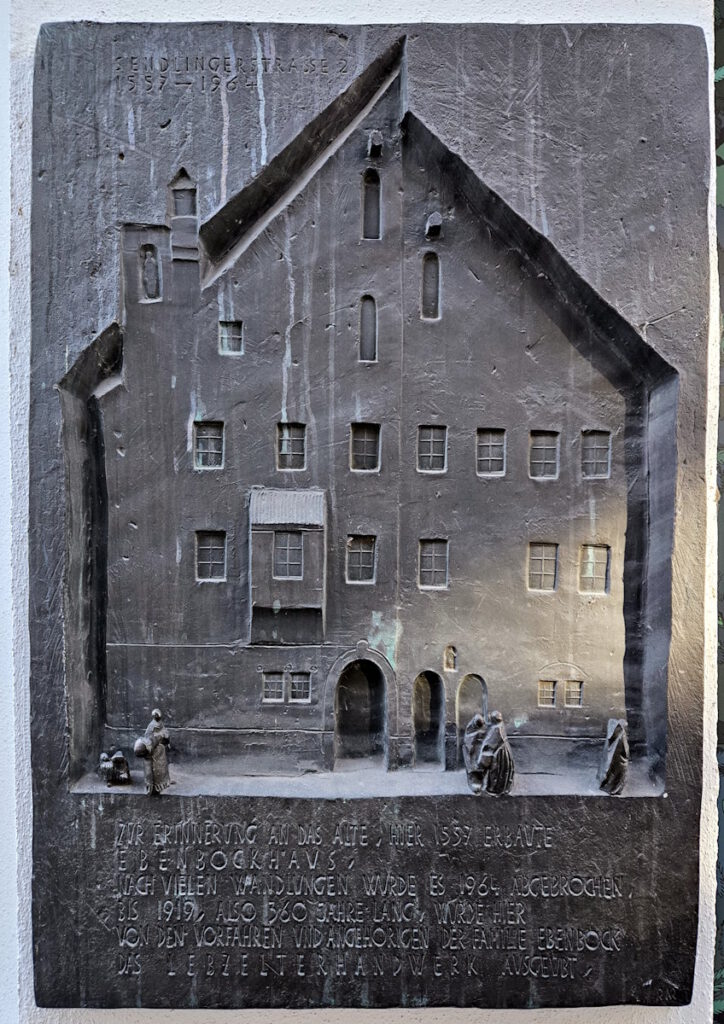

Ebenböckhaus

Ein Lebzelter war ein Handwerker, die Lebkuchen, Met und Kerzen aus Bienenwachs herstellte, alles Produkte, die von der Imkerei abhängen. Die Familie Ebenböck betrieb in München eine erfolgreiche Lebzelterei – bis sie 1865 nach Pasing zog. 1926 ließ sie das Gebäude dort zu einem spätklassizistischen Schlösschen umbauen, das sie dann 1952 der Landeshauptstadt München vermachte. Das Ebenböckhaus im Angerviertel wurde 1964 abgerissen. Eine Gedenktafel weist darauf hin: »Zur Erinnerung an das alte, hier 1557 erbaute Ebenböckhaus. Nach vielen Wandlungen wurde es 1964 abgebrochen. Bis 1919, also 360 Jahre lang, wurde hier von Vorfahren und Angehörigen der Familie Ebenböck das Lebzelterhandwerk ausgeübt.«

Roßmarkt

Der Roßmarkt (Schreibweise mit ß) erhielt seinen Namen 1957 nach dem Pferdemarkt (Rossmarkt), der dort bis 1883 stattgefunden hatte.

Anstelle des Hauptfeuerwehrhauses der Stadt München aus dem Jahr 1795 am → Sankt-Jakobs-Platz errichtete Robert Rehlen 1902 bis 1904 nach Entwürfen von Carl Hocheder* das bis heute betriebene Hauptfeuerhaus im Stil der Neurenaissance am Roßmarkt.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Der spanische Künstler ESCIF malte im Frühjahr 2022 das Mural am Münchner Roßmarkt. Das vom Wild- zum Nutztier mutierte Pferd versteht er hier als Sinnbild des Menschen, der sich anpasst und seine Freiheit freiwillig oder unter Zwang einschränkt.

Zur Erinnerung an den früheren Pferdemarkt im Angerviertel gestaltete der Bildhauer Claus Nageler* (1943 – 2017) zwei Bronzepferde, die seit 1982 an der Ecke Roßmarkt / Oberanger stehen.

Mehr über Claus Nageler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Rumfordstraße

Um 1837 wurde die Rumfordstraße nach Benjamin Thompson Reichsgraf von Rumford (1753 – 1814) benannt, dem wir in München den Englischen Garten verdanken. Die südliche Straßenseite gehört zur Isarvorstadt, die andere mit den ungeraden Hausnummern zum Angerviertel der Altstadt.

Johann Thomas baute 1880 das Mietshaus Rumfordstraße 23. Auffällig sind nicht zuletzt die Schlusssteine (Agraffen) in den Fensterstürzen, die wie menschliche Köpfe geformt sind.

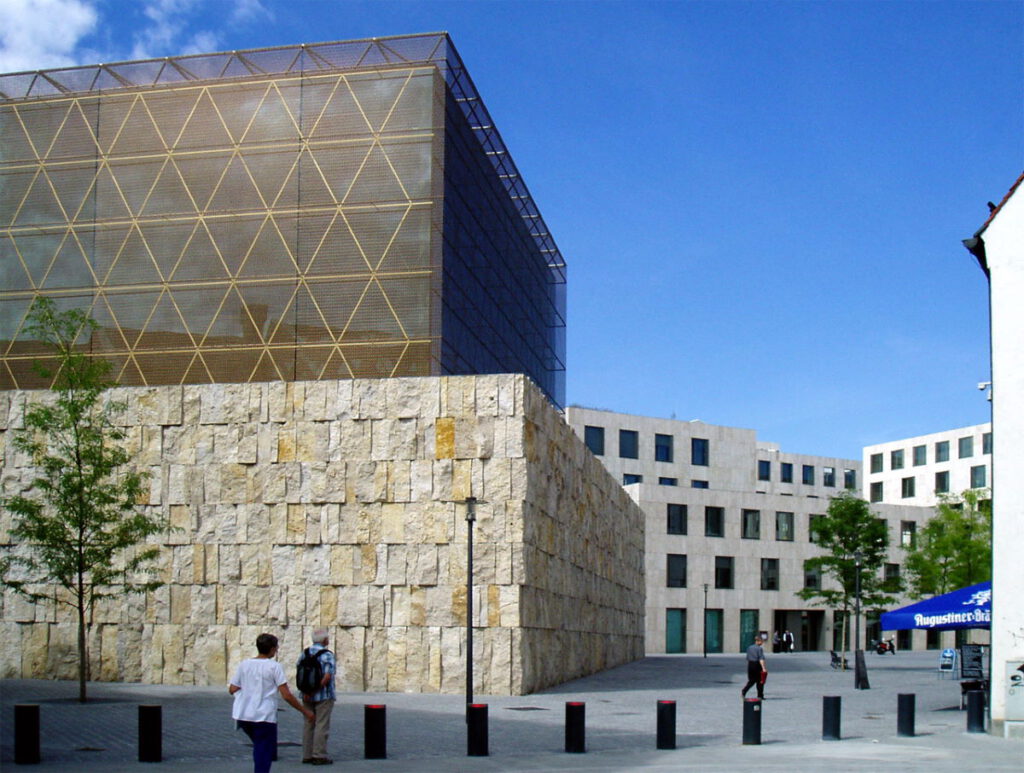

Sankt-Jakobs-Platz

Der Sankt-Jakobs-Platz wurde nach dem ältesten noch bestehenden Kloster Münchens benannt: St. Jakob am Anger (→ Angerkloster). Spätestens ab 1310 gab es dort eine Jakobi-Dult. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte man den verwüsteten Sankt-Jakobs-Platz jahrzehntelang als Parkplatz. Im Einvernehmen mit der Israelitischen Kultusgemeinde beschloss der Stadtrat 1998, dort ein Jüdisches Museum zu gründen. 2007/08 entstand schließlich ein Ort der Begegnung: ein jüdisches Zentrum mit der Synagoge Ohel Jakob und dem Jüdischen Museum.

ORAG-Haus

Im Nordwesten des heutigen Sankt-Jakobs-Platzes im Angerviertel, wo sich das mittelalterliche Gighanbad befunden hatte, errichteten Johann Grassel und Max Kraus um 1900 ein Geschäftshaus, das die Schneidergenossenschaft ORAG 1929 übernahm. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Gebäude wurde wieder aufgebaut, und 1976 zeichnete die Stadt München die renovierte Fassade des ORAG-Hauses aus.

ORAG-Haus (Fotos: November 2025 / Februar 2024)

Brunnen vor dem ORAG-Haus

Zum Abschluss der Bauarbeiten 2007/08 wurde der Sankt-Jakobs-Platz nach Entwürfen der Künstlerin und Architektin Regina Poly (1942 – 2014) und des Architekten Thomas von Thaden neu gestaltet. Dabei entstand auch der 18 Meter lange Brunnen nach Vorstellungen von Regina Poly.

Brunnen vor dem ORAG-Haus (Fotos: Oktober / August 2025)

Chanukka-Leuchter

Anlässlich des achttägigen jüdischen Lichterfestes stellt die chassidische Weltbewegung »Chabad Lubawitsch« auch an verschiedenen öffentlichen Orten in München große Chanukka-Leuchter auf: am Prinzregentenplatz, in der Königinstraße, vor der Pinakothek der Moderne und – gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern – am Sankt-Jakobs-Platz.

Klangsteine

In einer schmalen Gasse zwischen Oberanger und Sankt-Jakobs-Platz hat Andrea Schmeing-Häusler fünf »Klangsteine« aus Bronze installiert, deren Betreten in einem Hohlraum darunter eine von fünf zwischen 40 und 94 kg schweren Glocken erklingen lässt. (Versuche in den Jahren 2024 und 2025 blieben allerdings erfolglos.)

Stadtmuseum München

Der Stadtarchivar Ernst von Destouches (1843 – 1916) gründete 1888 das Stadtmuseum München im 1500 von Lukas Rottaler gebauten ehemaligen Zeughaus am Sankt-Jakobs-Platz im Angerviertel. Im 20. Jahrhundert wurde das Museum um den Grässeltrakt (1926–28), den Leitentorfertrakt (1930/31) und den Gsaengertrakt (1959–64) erweitert. Außerdem kamen 1977 das einstige Wohn- und Atelierhaus des Münchner Rokoko-Bildhauers Ignaz Günther und der Nachbau des mittelalterlichen Marstalls dazu. In der Dauerausstellung »Typisch München!« thematisierte das größte kommunale Museum Deutschlands die Geschichte Münchens und versuchte, die Eigenheiten der Stadt und ihrer Bewohner zu veranschaulichen.

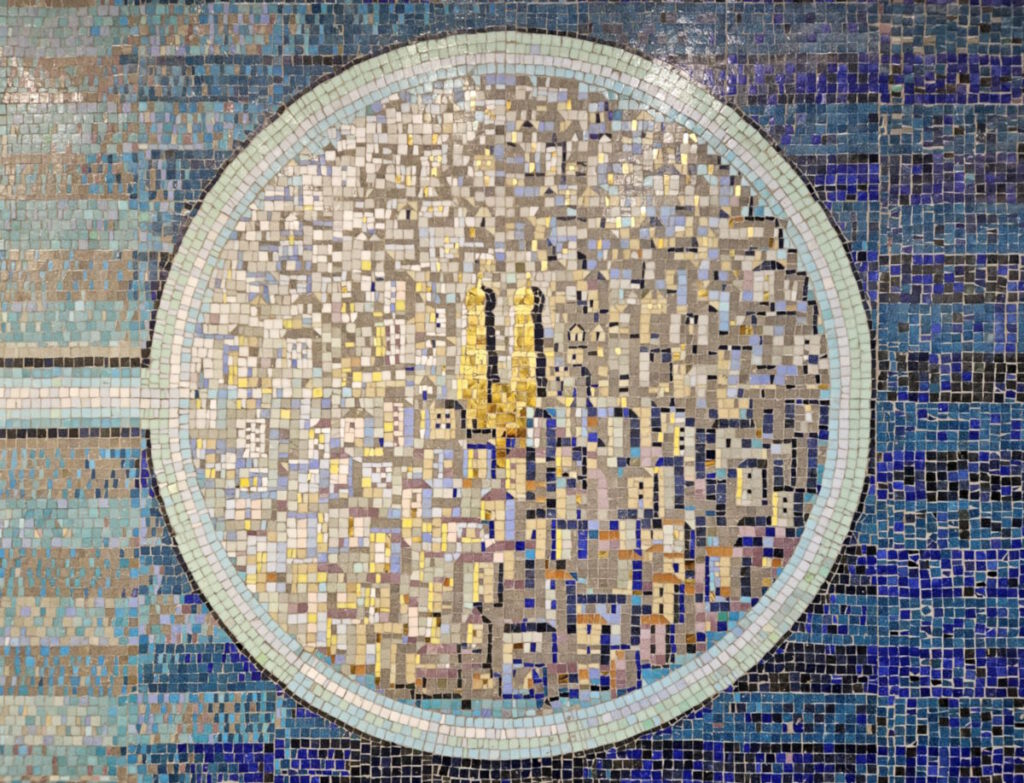

Während Gustav Gsaenger das Stadtmuseum um einen Trakt erweiterte, gestaltete seine Tochter Angela Gsaenger (1929 – 2011) an der Ecke Rindermarkt, Rosental, Oberanger ein vier Stockwerke hohes Mosaik mit einer Stadtansicht Münchens.

Wegen der seit 1999 geplanten Generalsanierung bleibt das Stadtmuseum von November 2023 bis voraussichtlich 2031 geschlossen.

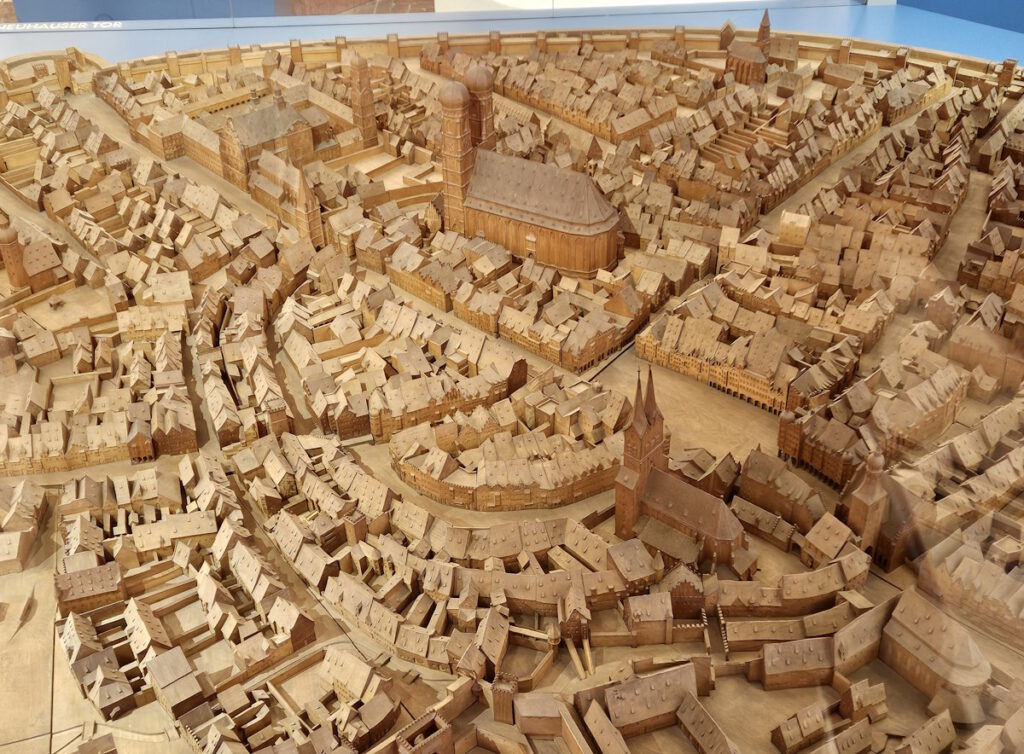

Während das Münchner Stadtmuseum wegen der Sanierung geschlossen ist (2023 – 2031), lädt das Museum im 1500 von Lukas Rottaler gebauten gotischen Zeughaus zur Ausstellung »What the City. Perspektiven unserer Stadt« ein. Gezeigt wird unter anderem eine 1930 von Albert Maurer angefertigte Kopie des Sandtner-Stadtmodells aus dem Jahr 1570, das im Bayerischen Nationalmuseum zu finden ist. Albert Maurer hat dafür ebenso wie Jakob Sandtner Lindenholz verwendet, aber den Maßstab verdoppelt.

Album übers Stadtmuseum München (privat)

Fragmente vom Siegestor

Außerhalb des Stadtmuseums, in der Nieserstraße, wurde 1995 nach Plänen von Gabriele Henkel ein Lapidarium für Fragmente vom → Siegestor aufgestellt, für die 1956, bei der Instandsetzung des 1944 zerstörten Bauwerks, kein Platz mehr war. Das Medaillon wurde um 1840 von dem Künstler Martin von Wagner (1777 – 1858) gestaltet.

Synagoge Ohel Jakob

Am 9. November 2003 – auf den Tag genau 65 Jahre nach der Zerstörung der Münchner Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße (Mahnmal) – wurde der Grundstein für den Neubau am Sankt-Jakobs-Platz im Angerviertel gelegt. Ein für den Festakt geplanter Sprengstoffanschlag konnte verhindert werden. 2006 fand die Einweihung der neuen, von dem Saarbrückener Architektenbüro Wandel, Hoefer und Lorch gestalteten Synagoge Ohel Jakob (Zelt Jakobs) statt. Der massive Unterbau und der leichte Aufsatz stehen für Stabilität und Fragilität, Tempel und Zelt. Verkleidet ist das kubische Gebäude mit Travertin-Platten von der Schwäbischen Alb. Übrigens betritt man die Synagoge nicht durch das sechs Meter hohe Hauptportal. Der Zugang erfolgt stattdessen über einen 32 Meter langen Tunnel – einen »Gang der Erinnerung« – vom Jüdischen Gemeindezentrum aus.

Jüdisches Museum München

Das von den Saarbrücker Architekten Wandel, Hoefer und Lorch gebaute und vom Münchner Kulturreferat getragene Jüdische Museum München wurde am 22. März 2007 am Sankt-Jakob-Platz im Angerviertel eröffnet. Im Untergeschoss befindet sich die Dauerausstellung »Stimmen-Orte-Zeiten«. In den oberen Etagen werden Sonderausstellungen präsentiert.

Album Jüdisches Museum München

Sendlinger Straße

Das Sendlinger Tor aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Sendlinger Straße wurden nach dem Ort Sendling außerhalb der damaligen Stadtmauer benannt. Heute verläuft die Sendlinger Straße als Fußgängerzone (seit 2019) zwischen dem Anger- und dem Hackenviertel der Altstadt, und das Sendlinger Tor befindet sich zwischen den Stadtbezirken Altstadt-Lehel und Ludwigsvorstadt–Isarvorstadt.

Sendlinger Straße 3

Die Architekten Eugen Hönig und Karl Söldner – die auch das Geschäftshaus »Zum Schönen Turm« entwarfen (→ Hirmer) – errichteten 1902/03 ein Jugendstil-Geschäftshaus in der Sendlinger Straße 3 und überarbeiteten 1910 vor allem die Fassade. 1964/65 und 2000/01 fanden Umbauten und Erweiterungen statt.

Sendlinger Straße 11

Das Haus an der Ecke Dultstraße / Sendlinger Straße 11 mit frühklassizistischer Putzgliederung in spätbarocker Tradition entstand um 1788 unter Einbeziehung eines noch älteren Gebäudes. Die spätbarocke Marienbüste an der Hausecke stammt aus dem Jahr 1731.

Sendlinger Straße 27

Der Architekt Hanns Atzenbeck gestaltete 1924/25 die Art-Déco-Fassade des Gebäudes Sendlinger Straße 27.

Singlspielerhaus

Das »Haus zum Singlspieler« (Sendlinger Straße 29) wurde 1897/98 von Jakob Baudrexel nach Fassadenplänen von Hans Grässel* im Stil der Deutschen Renaissance erbaut. 1986/87 entkernte man das Gebäude. Benannt wurde wurde das »Singlspielerhaus« nach dem Bierbrauer Franz Singlspieler, der ab 1673 an diesem Ort ein Bräuhaus betrieben hatte.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Gorgonen-Brunnen

Bei den Gorgonen Stheno, Euryale und Medusa handelt es sich um Figuren der griechischen Mythologie. Als der Architekt Victor Gwiazda bei der Neugestaltung des Singlspielerhauses einen von der Sendlinger Straße 29 zugänglichen Innenhof anlegte, ließ er 1987 von dem Bildhauerehepaar Anne und Roman Strobl (*1951) eine Marmor-Kopie des Gorgonenkopfes von Didyma anfertigen.

Sendlinger Straße 43

Das Haus Sendlinger Straße 43 wurde 1885 von Oscar Strelin im Stil der Neurenaissance gebaut.

Sterneckerstraße

Die Sterneckerstraße erhielt ihren Namen 1696 nach der Bierwirtschaft »Zum Sternecker« im Eckhaus zum Tal. Davor war es die Gasse bei dem Taeckentor, die Kleine Gasse bzw. die Felergasse.

Bier- und Oktoberfestmuseum

Das gotische Gebäude in der Sterneckerstraße 2 ist eines der ältesten erhaltenen Bürgerhäuser in München. Der ursprüngliche, aus Holz gebaute Teil geht aufs 14. Jahrhundert zurück (1346) und war ein Speicher. Um 1595 wurde das etwa 25 Jahre zuvor zum Mietshaus umgebaute Gebäude um zwei auf vier Stockwerke aufgestockt. Dabei entstand auch die Himmelsleiter mit 43 Stufen von Parterre bis in die oberste Etage.

Unter einer Himmelsleiter versteht man eine gerade Treppe über mehrere Stockwerke. Vom Fuß der Treppe schaut man also bis ganz nach oben. Und oft hat das Treppenhaus keine größere Grundfläche als die Treppe selbst. Himmelsleitern baute man vor allem im mittelalterlichen München. Heute gibt es in München noch vier historische Himmelsleitern: in der Burgstraße 5 und 8, am Oberanger 11 (Ignaz-Günther-Haus) und in der Sterneckerstraße 2.

2000 erwarb die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung das 1993 generalsanierte Anwesen und eröffnete dort 2005 das Bier- und Oktoberfestmuseum mit dem Museumsstüberl.

Edith Haberland-Wagner (1899 – 1996) war die Tochter von Max Wagner. Ihm und seinem Bruder Richard gehörte der Augustiner Bräu. Mit ihrem Testament gründete Edith Haberland-Wagner auf Empfehlung des damaligen Geschäftsführers Ferdinand Schmid (1925 – 2013) die nach ihr benannte Stiftung und vermachte ihr das Erbe. Ziel ist der Erhalt der Brauerei. Die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung fördert Brauchtum und Denkmalschutz, Kultur und Völkerverständigung. In München erwarb und sanierte die Stiftung eine Reihe Gaststätten, darunter das → Asam-Schlössl. Die Restaurierung des → Alten Peter wurde von der Stiftung ebenso finanziell unterstützt wie die Rekonstruktion der → »Gelben Treppe« in der Residenz.

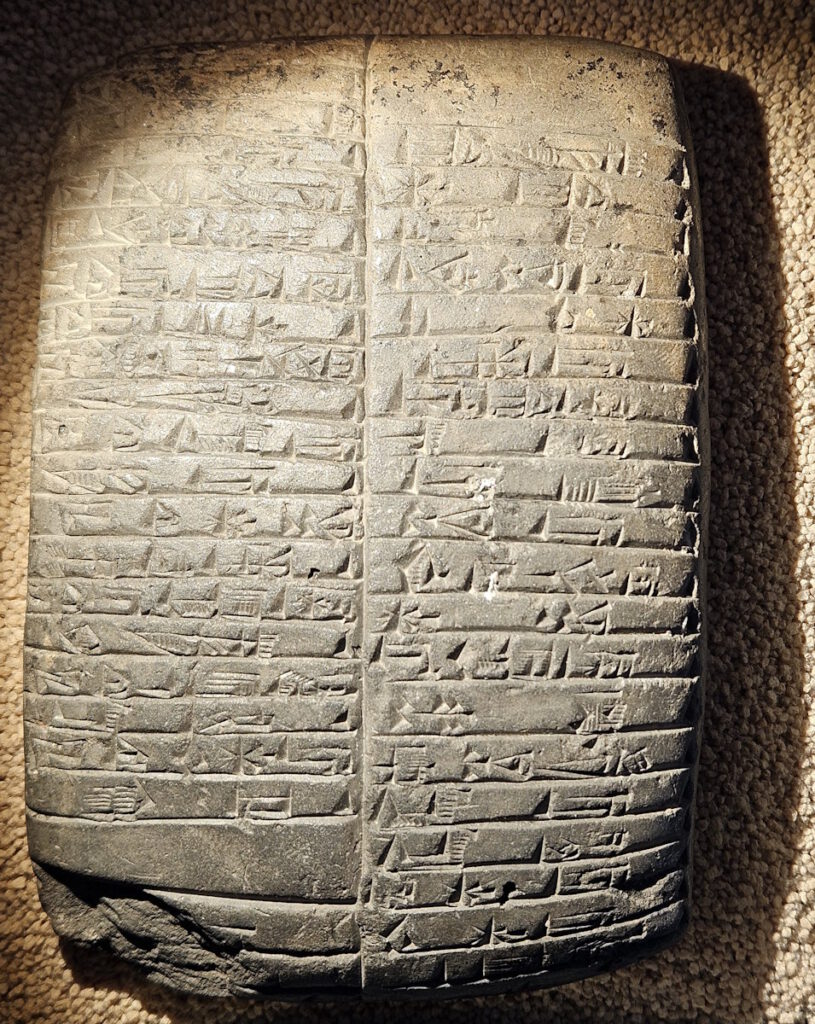

Schon die Babylonier brauten Bier als Malz, Weizen und vergorenem Gewürzbrot. Das Braurezept in babylonischer Keilschrift wird auf etwa 2400 v. Chr. datiert.

Das hölzerne Zunftwappen der Bierbrauer wurde um 1700 in Süddeutschland gestaltet. In einer barocken Kartusche, von Cherubim eingerahmt, sind Hopfen und Geteide, Malzschaufeln in einem Maischebottich dargestellt.

Die um 1890 aus Zinn gegossene Statuette der »Schützenliesl« krönte einen großen Zapfhahn, vermutlich im 1971 abgerissenen Münchner-Kindl-Keller am Gasteig. Coletta Möritz (1860 – 1953) galt als Inbegriff einer Münchner Kellnerin. Wilhelm von Kaulbach (1850 – 1920), der sie im Sternecker-Bräu kennengelernt hatte, porträtierte sie 1881, und der Münchner-Kindl-Bräu verwendete das Bild der Schützenliesl ab 1882 als Schutzmarke.

Der Figurenkrug »Münchner Kindl« aus handbemaltem Porzellan wurde um 1895 in München gestaltet. Den 1893 bei Villeroy & Boch in Mettlach hergestellten Krug aus Feinsteinzeug bedruckte man vor der Glasur mit dem Motiv »Umzug des Gambrinus«. Gambrinus war ein legendärer König und Erfinder des Bierbrauens.

Kurfürst Maximilian IV. Joseph avancierte mit Wirkung vom 1. Januar 1806 zu König Maximilian I. Joseph. Am 3. März 1806 erhielt der Frankfurter Juwelier Frères Borgnis den Auftrag, die Herstellung der Kroninsignien in Paris zu organisieren. Die Entwürfe werden dem Architekten Charles Percier zugeschrieben. Der Goldschmied Martin Guillaume Biennais fertigte 1806 in Paris die Krone des Königreichs Bayern an. Angeliefert wurden die Kroninsignien am 2. März 1807. Die Könige trugen sie zwar nicht, aber bei ihrer Inthronisierung und bei königlichen Begräbnissen wurde sie präsentiert. ‒ Das Original der bayrischen Königskrone ist in der Schatzkammer der Residenz zu besichtigen.

Alben über die Geschichte des Münchner Biers bzw. des Oktoberfests

Tal

Das Tal war Teil der Salzstraße und lag außerhalb der ersten mittelalterlichen Stadtmauer. Der spätestens seit dem 13. Jahrhundert gebräuchliche Straßenname bezieht sich auf die Tallage. Die nördliche Straßenseite gehört zum Graggenauer Viertel der Altstadt, die südliche zum Angerviertel.

Der Architekt Max Ostenrieder (1870 – 1917) baute 1901/02 einen Gasthof im Tal 6 (Högerbräu) mit einer Natursteinfassade im Stil der Deutschen Renaissance. Ein Fragment davon wurde 1980 in den Neubau des kriegszerstörten Gebäudes einbezogen, das seither als Geschäftshaus genutzt wird.

Viktualienmarkt

1807 ordnete König Max I. Joseph an, den Markt für Agrarprodukte mit Ausnahme von Getreide auf das Gelände zwischen der Heilig-Geist-Kirche und der Frauenstraße zu verlegen. Zu diesem Zweck riss man die bei der Säkularisierung von der Stadt erworbenen Benefizhäuser des Heilig-Geist-Spitals ab. So entstand der Marktplatz, für den später die vom lateinischen Wort »victualia« (Lebensmittel) abgeleitete Bezeichnung »Viktualienmarkt« aufkam.

Album über den Viktualienmarkt

Brunnen auf dem Viktualienmarkt

Zu Ehren des Münchner Komikers, Volkssängers, Autors und Filmproduzenten Karl Valentin (bürgerlich Valentin Ludwig Fey, 1882 – 1948) gestaltete der Bildhauer Ernst Andreas Rauch* einen Brunnen, der 1953 von Valentins langjähriger Bühnenpartnerin Liesl Karlstadt auf dem Viktualienmarkt enthüllt wurde. Liesl Karlstadt (bürgerlich: Elisabeth Wellano, 1892 – 1960) starb am 27. Juli 1960 bei einem Ausflug in den Alpen an einem Gehirnschlag. Am ersten Jahrestag ihres Todes drehte ihre Schwester den vom Münchner Bildhauer Hans Osel (1907 – 1996) geschaffenen Liesl-Karlstadt-Brunnen auf.

*) Mehr über Ernst Andreas Rauch im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Karl-Valentin- und Liesl-Karlstadt-Brunnen (Fotos: September / Oktober 2023)

Album über das Valentin-Karlstadt-Musäum

1953 wurde der von Josef Erber* gestaltete Brunnen zu Ehren des Münchner Volkssängers und -schauspielers Weiß Ferdl (Ferdinand Weißheitinger, 1883 – 1949) von seiner Witwe aufgedreht.

Marlene Neubauer-Woerner* schuf 1977 den Brunnen für die Komödiantin und Schauspielerin Ida Schumacher (1894 – 1956).

Der »Roider Jackl« (Jakob Roider, 1906 – 1975) war ein bayerischer Volkssänger. Ihm zu Ehren gestaltete Hans Osel* nach dem Liesl-Karlstadt-Brunnen einen weiteren Brunnen, der 1977 ebenfalls auf dem Viktualienmarkt enthüllt wurde.

*) Mehr über Josef Erber und Hans Osel im Album über Brunnen und über Marlene Neubauer-Woerner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Anton Rückel entwarf die Bronzefigur der in der Blumenstraße geborenen Münchner Volksschauspielerin Elise Aulinger (1881 – 1965), und Eugen Kiesel stiftete den Brunnen, der 1977 auf dem Viktualienmarkt enthüllt wurde.

Album über den Viktualienmarkt

Westenrieder Straße

Die Westenriederstraße ist seit 1848 nach Ritter Lorenz von Westenrieder (1748 – 1829) benannt, einem der bedeutendsten Historiker Bayerns.

Der Architekt und Baubeamte Robert Rehlen (1859 – 1941) errichtete 1900/01 die Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule im barockisierenden Jugendstil (Westenriederstraße 20).

Das Bauunternehmen Heilmann & Littmann* errichtete 1901 das Mietshaus Westenriederstraße 45. Es weist eine Fassade im Stil der Neurenaissance auf, ebenso wie das im Jahr davor gebaute Nachbarhaus.

*) Mehr zu Max Littmann bzw. Heilmann & Littmann im Album über Architekten