München: Sehenswerte Fassaden

Bei Fassaden denken manche zunächst an Potemkische Dörfer, also an das Vorgaukeln von etwas bzw. das Verbergen von Unschönem. In der Architektur ist der im lateinischen »facies« bzw. italienischen »facciata« oder französischen »façade« wurzelnde Begriff Fassade jedoch in keiner Weise negativ konnotiert. Er bezieht sich auf die Außenwand eines Bauwerks, insbesondere wenn es sich um die repräsentativ gestaltete Schauseite handelt. Dabei unterscheidet man zwischen Fassadenschmuck und Fassadenelementen.

Die Landeshauptstadt München lobt seit 1970 jährlich (anfangs) bzw. alle zwei Jahre (seit 2011) Fassadenpreise für vorbildliche Renovierungs- und Gestaltungsmaßnahmen aus.

Altstadt: Marienplatz

Thomass-Eck

François de Cuvilliés d. J. (1731 – 1777) errichtete 1769 bis 1771 anstelle eines älteren Gebäudes das später nach dem Juwelier Carl Thomass (1824 – 1917) benannte Eckhaus am Marienplatz (damals: Schrannenplatz) mit Rokoko-Fassade. 1870 stockte man das Thomass-Eck um zwei Etagen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es 1950 vereinfacht wieder aufgebaut.

Altstadt: Kreuzviertel

Kaufingerstraße

Kaufingerstraße 8: Das neubarocke Ädikulafenster und die Reliefbüste der Maria in einer Muschelnische darüber stammen vermutlich aus dem Jahr 1889. ‒ 1888 bis 1890 gestaltete der Architekt Lorenz Wimmer das Eckhaus Kaufingerstraße 24 / Liebfrauenstraße 2 mit einer Natursteinfassade im Stil der Neurenaissance.

Barbara mit dem Turm

Bei der Fassadenfigur in der Kaufingerstraße 23 handelt es sich um eine 1954 vom Bildhauer Max Hoene (1884 – 1965) gestaltete Steinskulptur der hl. Barbara. Einer Legende zufolge lebte Barbara im 3. Jahrhundert in Nikomedien. Wenn ihr Vater auf Reisen ging, sperrte er sie in einen Turm, um ihre Jungfernschaft zu schützen (»Barbara mit dem Turm«). Gegen seinen Willen ließ Barbara sich taufen – und wurde deshalb zur Märtyrerin: Der eigene Vater soll sie nach der Folter enthauptet haben.

Hirmer

Das Geschäftshaus »Zum Schönen Turm« wurde 1912 bis 1914 nach Plänen der Architekten Eugen Hönig und Karl Söldner für die Textilhandelsgesellschaft Bamberger & Hertz gebaut. Die Bildhauerarbeiten führte Julius Seidler 1914/15 aus. Benannt wurde das Gebäude nach dem 1157 dort errichteten, 1479 erneuerten, 1807 abgerissenen Torturm der ältesten Stadtmauer Münchens. Der ist an einer Hausecke abgebildet, über dem Goldschmied, der einer Legende zufolge in Utrecht hingerichtet wurde, weil man ihm nicht glaubte, dass ein verschwundenes Geschmeide von einer Elster geraubt worden war.

Kurz vor der »Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben« vom 12. November 1938 übernahm der Einkaufsleiter Hans Hirmer das Kaufhaus von Siegfried Bamberger und änderte den Namen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Siegfried Bamberger sein Eigentum zurück, aber 1951 kaufte es ihm die Familie Hirmer ab und eröffnete 1962 in der Kaufingerstraße das Stammhaus der Herrenmode-Firmengruppe.

In den Achtzigerjahren rekonstruierte Peter F. Miller den im Krieg zerstörten Figurenschmuck von Julius Seidler.

Hirmer-Fassaden (links: Frauenplatz, 2025; rechts: Augustinerstraße, 2014)

Löwengrube

Das Gebäude in der Löwengrube 18 im Stil der Neurenaissance stammt aus dem Jahr 1899. Julius Metzger baute es 1923 um und fügte den stuckierten Neurokoko-Erker hinzu. Die im Zweiten Weltkrieg entstandenen Schäden beseitigte man um 1950.

Maximiliansplatz

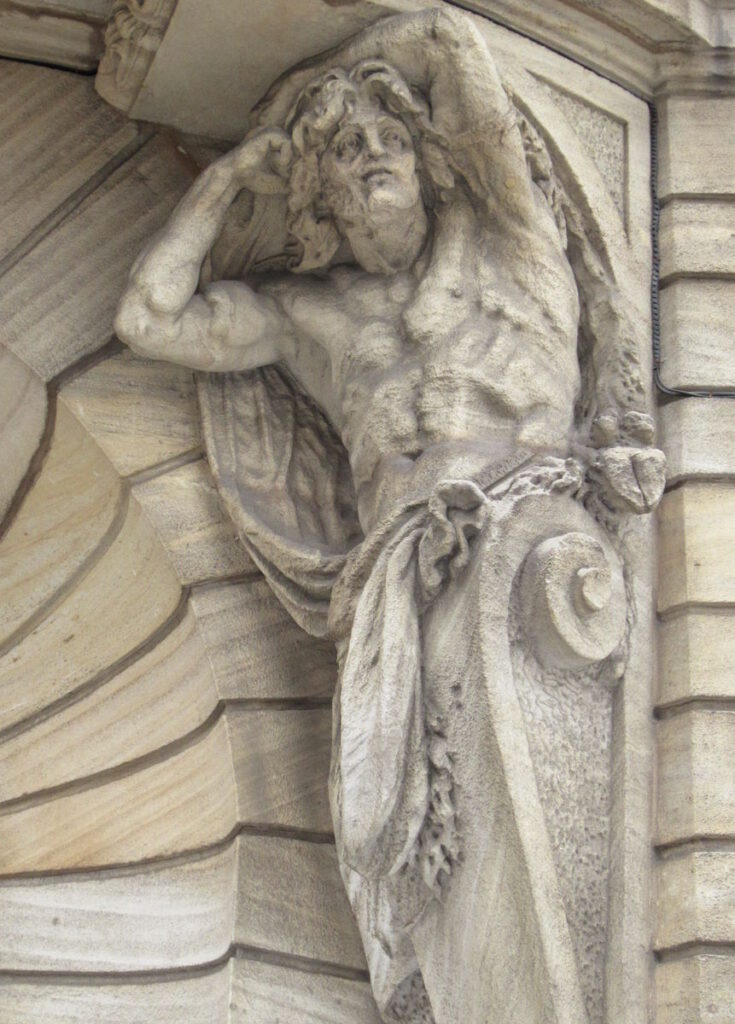

Friedrich von Thiersch* gewann 1890 einen Architektenwettbewerb und baute 1899 bis 1901 das Haus für Handel und Gewerbe, in dessen Obergeschoss der Börsensaal eingerichtet wurde. Seit 1935 residiert dort die Industrie- und Handelskammer.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Altstadt: Graggenauer Viertel

Bräuhausstraße

Hermann Berthold und Leonhard Hägele arbeiteten um 1900 beim Bau mehrerer Wohnhäuser in München zusammen, so auch 1904 in der Bräuhausstraße 8. Davon zeugt der Dekor an der Fassade mit einem Relief, auf dem München im Jahr 1750 dargestellt ist.

Scholastika

Studenten gründeten 1861 in der Bayerstraße den Akademischen Gesangverein München (AGV), der 1890 die Gaststätte »Zur Scholastika« in der Ledererstraße als Vereinslokal erwarb. Als die »Alte Scholastika« zu klein wurde, ersetzte der Architekt Ludwig Ullmann (1872 – 1943) mit dem Bauunternehmen Heilmann & Littmann das bestehende Gebäude im Graggenauer Viertel 1914/15 durch ein größeres am selben Ort.

Der Architekt Max Littmann (1862 ‒ 1931) heiratete 1891 Ida Heilmann, die Tochter des Bauunternehmers Jakob Heilmann (1846 – 1927), und von da an war er sieben Jahre lang Teilhaber im Baugeschäft seines Schwiegervaters: Heilmann & Littmann. Während Jakob Heilmann vor allem Mietshäuser baute, entwarf Max Littmann mit Vorliebe Theater und repräsentative Bauwerke.

Pfisterstraße

Die Architekten Hans Grässel* (1860 – 1939) und Karl Stöhr (1859 – 1931) bauten 1895/96 das Wohn- und Geschäftshaus Pfisterstraße 9 ‒ 11 im Stil der Deutschen Renaissance.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Haus Falkeneck

Der Architekt und Baubeamte Eugen Drollinger (1858 ‒ 1930) errichtete 1904/05 das Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Hofgraben / Residenzstraße 3 mit einer Fassade im Neurokoko-Stil.

Residenzstraße

Gegenüber dem → Max-Joseph-Platz fallen zwei benachbarte Fassaden in der Residenzstraße auf. Das Gebäude Hausnummer 16 stammt aus dem 16. Jahrhundert. 1857/58 wurde es aufgestockt. Der Wirt und Maurermeister Franz Kil und der Zimmermeister Johann Leib gestalteten 1869/70 die Fassade im Stil der Neorenaissance um. Läden gibt es dort erst seit 1929. Das Nachbarhaus (17) wurde mehrmals umgebaut, zuletzt 1890 von Max Steinmetz. Franz Strulberger entwarf die Neurokoko-Fassade.

Am Kosttor

Der Architekt Alois Barbist (1852 – 1905) errichtete schätzungsweise 40 Mietshäuser in München, viele davon im Stil des Neubarock bzw. der Neurenaissance, so auch 1881 Am Kosttor 1 (Neurenaissance).

Am Kosttor 1 (Fotos: Mai 2023)

Blum-Haus

Kurz nachdem der Steinmetzmeister Heinrich Blum im Winter 1856/57 mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses in der damaligen Kanalstraße 49 (heute: Stollbergstraße 18) begonnen hatte, musste er die Arbeit einstellen, weil ihm die Genehmigung für das Projekt fehlte. Im April 1857 konnte er mit einem von dem Maurermeister Windwart und dem Zimmermeister Erlacher geänderten Plan weitermachen, und im August wurde auch die Fassade im Maximilianstil genehmigt. Die Abnahme des Bauwerks erfolgte im Dezember 1857. Das Blum-Haus, das im Krieg kaum beschädigt wurde, steht seit 1963 unter Denkmalschutz, und von 1989 bis 1996 wurde es renoviert.

Altstadt: Angerviertel

Blumenstraße

Der Architekt Paul Böhmer (1867 – 1926), der Friedrich von Thiersch* beim Bau des Justizpalasts assistiert hatte, entwarf hunderte von Gebäuden in München, zumeist im Stil des Historismus, darunter das 1899/90 errichtete Mietshaus in der Blumenstraße 43 im Angerviertel im Stil der Deutschen Renaissance.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

ORAG-Haus

Im Nordwesten des heutigen → Sankt-Jakobs-Platzes im Angerviertel, wo sich das mittelalterliche Gighanbad befunden hatte, errichteten Johann Grassel und Max Kraus um 1900 ein Geschäftshaus, das die Schneidergenossenschaft ORAG 1929 übernahm. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Gebäude wurde wieder aufgebaut, und 1976 zeichnete die Stadt München die renovierte Fassade des ORAG-Hauses aus.

ORAG-Haus (Fotos: November 2025 / Februar 2024)

Sendlinger Straße

Die östliche Seite der Sendlinger Straße gehört zum Angerviertel der Altstadt, die westliche zum Hackenviertel. ‒ Das Haus Sendlinger Straße 43 wurde 1885 von Oscar Strelin im Stil der Neurenaissance gebaut.

Das »Haus zum Singlspieler« (Sendlinger Straße 29) wurde 1897/98 von Jakob Baudrexel nach Fassadenplänen von Hans Grässel* im Stil der Deutschen Renaissance erbaut. 1986/87 entkernte man das Gebäude. Benannt wurde wurde das »Sing(l)spielerhaus« nach dem Bierbrauer Franz Singlspieler, der ab 1673 an diesem Ort ein Bräuhaus betrieben hatte.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Der Architekt Hanns Atzenbeck gestaltete 1924/25 die Art-Déco-Fassade des Gebäudes Sendlinger Straße 27.

Das Haus an der Ecke Dultstraße / Sendlinger Straße 11 mit frühklassizistischer Putzgliederung in spätbarocker Tradition entstand um 1788 unter Einbeziehung eines noch älteren Gebäudes. Die spätbarocke Marienbüste an der Hausecke stammt aus dem Jahr 1731.

Fürstenfelder Straße

Gegenüber dem → Ruffinihaus, in der Fürstenfelder Straße 13, steht ein spätbarockes, um 1730/40 errichtetes Gebäude. Wer es baute, ist mir nicht bekannt.

Heiliggeiststraße

Das Gebäude an der Ecke Heiliggeiststraße / Dreifaltigkeitsplatz / Viktualienmarkt (Heiliggeiststraße 6) wurde 1897 von Heilmann & Littmann nach Plänen des Architekten Ludwig Marckert (1850 – 1904) als Mietshaus im Stil der deutschen Renaissance errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man das stark beschädigte Haus wieder auf, und 1978 richtete sich dort ein Hotel ein.

Ruffinihaus

Im Zuge einer Stadterweiterung kaufte die Stadt München 1898 ein Grundstück an der Hangkante des historischen Stadtgrabens der ersten mittelalterlichen Stadtbefestigung mit mehreren Ladengeschäften. Gabriel von Seidl* setzte sich bei einem Architekten-Wettbewerb mit seinen Entwürfen für eine neue Blockbebauung gegen die Idee eines großen Warenhauses durch. 1903 bis 1905 wurde der Komplex aus drei Häusern um einen dreieckigen Innenhof errichtet. Benannt ist er nach dem 1808 abgerissenen Ruffiniturm (nach Johann Baptista Ruffini) der ersten Münchner Stadtbefestigung (Altstadt).

Erwin Schleich* baute das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Ruffinihaus 1954/55 wieder auf und leitete 1973 eine Renovierung. 2018/19 wurde das Gebäude umfassend modernisiert.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl und Erwin Schleich im Album über Architekten

Rumfordstraße

Johann Thomas baute 1880 das Mietshaus Rumfordstraße 23. Auffällig sind nicht zuletzt die Schlusssteine (Agraffen) in den Fensterstürzen, die wie menschliche Köpfe geformt sind.

Westenriederstraße

Der Architekt und Baubeamte Robert Rehlen (1859 – 1941) errichtete 1900/01 die Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule im barockisierenden Jugendstil (Westenriederstraße 20).

Das Bauunternehmen Heilmann & Littmann* errichtete 1901 das Mietshaus Westenriederstraße 45. Es weist eine Fassade im Stil der Neurenaissance auf, ebenso wie das im Jahr davor gebaute Nachbarhaus.

*) Mehr zu Max Littmann bzw. Heilmann & Littmann im Album über Architekten

Tal

Der Architekt Max Ostenrieder (1870 – 1917) baute 1901/02 einen Gasthof im Tal 6 (Högerbräu) mit einer Natursteinfassade im Stil der Deutschen Renaissance. Ein Fragment davon wurde 1980 in den Neubau des kriegszerstörten Gebäudes einbezogen, das seither als Geschäftshaus genutzt wird.

Altstadt: Hackenviertel

Augustiner Stammhaus

1817 zog der aus der Brauerei des 1803 säkularisierten Augustiner-Ordens hervorgegangene Augustiner-Bräu in die Neuhauser Straße. 1896/97 baute Emanuel von Seidl dieses Stammhaus zur Augustiner Großgaststätte mit einem Muschelsaal und einem Arkadengarten aus. Stilistisch ist das Doppelhaus in der Münchner Altstadt eine Mischung aus Historismus (Neurenaissance) und Jugendstil.

Josephspitalstraße

Um 1630 ließ das Kurfürstenpaar Elisabeth und Maximilian I. neben dem bereits existierenden Herzogspital aus dem Jahr 1555 das Josephspital mit einer katholischen Kirche errichten. Giovanni Antonio Viscardi* erweiterte die Anlage 1682 im Auftrag von Max II. Emanuel und schuf dabei praktisch einen barocken Neubau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die zerstörten Gebäude abgerissen. Die Namen Josephspitalstraße und Herzogspitalstraße erinnern an die Spitäler im Hackenviertel.

*) Mehr zu Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Fassade in der Josephspitalstraße

Adresse: Herzog-Wilhelm-Straße 15 (Foto: Dezember 2023)

Westenriederstraße

Der Architekt und Baubeamte Robert Rehlen (1859 – 1941) errichtete 1900/01 die Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule im barockisierenden Jugendstil (Westenriederstraße 20). Das Mietshaus Westenriederstraße 47 wurde 1900 im Stil der Neurenaissance gebaut.

Hackenstraße

Das Gebäude in der Hackenstraße 5 wurde 1874/75 im Stil der Neurenaissance errichtet.

Der Baumeister Johann Michael Fischer* (1692 – 1766), der beispielsweise die Klosterkirche → St. Anna im Lehel und die Kirche → St. Michael in Berg am Laim errichtete, baute 1741 vermutlich auch das Haus in der Hackenstraße 10 unter Einbeziehung eines älteren Gebäudes, das Augustin Ostermayer 1691 von Urban Hilz gekauft hatte. Der Hofbildhauer Johann Baptist Straub erwarb das Anwesen 1741 und wohnte darin bis zum Tod am 13. Juli 1784. Sein Schwiegersohn, der Bildhauer Roman Anton Boos** (1733 – 1810), steht als nächster Besitzer in den Grundbüchern. Und 1826 wurde in dem Haus der Landschaftsmaler Anton Doll geboren.

Über der Haustür zeigte ein Fresko Hunde, die mit einer Kugel spielten. Das bezog sich auf das damalige »Hundsfottbad« in derselben Straße. Nachdem das Bild übertüncht worden war, ließ Roman Anton Boos um 1800 ein Holzrelief nach dem Motiv anfertigen, und daraus wurde schließlich das heutige Terrakottarelief.

*) Mehr zu Johann Michael Fischer im Album über Architekten

**) Mehr zu Roman Anton Boos im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Sendlinger Straße

Die westliche Seite der Sendlinger Straße gehört zum Hackenviertel der Altstadt, die östliche zum Angerviertel.

Altes Hackerbräuhaus

1738 erwarb Simon Hacker für seine Brauerei ein älteres Gebäude. Sein Sohn Peter Paul Hacker übereignete es 1797 seinem Schwiegersohn Josef Pschorr. 1825 brannte das Brauhaus. Vier Jahre später kaufte die Familie Pschorr Nachbargebäude dazu und begann mit der Errichtung des heutigen Alten Hackerbräuhauses in der Sendlinger Straße 14. 1982 bis 1985 wurde es renoviert

Priesterhaus St. Johann Nepomuk

Das spätbarocke ehemalige Priesterhaus St. Johann Nepomuk in der Sendlinger Straße 30 – neben der Asamkirche ‒ wurde 1771 bis 1773 von Matthias Krinner errichtet. 2019 bis 2022 fand eine Sanierung statt.

Asamhaus

Der Baumeister Egid Quirin Asam* erwarb um 1730 mehrere Grundstücke neben seinem Wohnhaus in der Sendlinger Straße. Auf einem davon, das gerade einmal 22 Meter tief und 8 Meter breit ist, errichtete er 1733 bis 1746 mit seinem Bruder Cosmas Damian Asam* gemeinsam die Kirche St. Johann Nepomuk (Asamkirche). Was hebt den Menschen über sich hinaus? Der Stuck am Asamhaus gibt Antworten. Es sind Kunst, Wissenschaft und Medizin, Liebe, Glaube und Hoffnung. In einer Szene nimmt Pallas Athene ein zuversichtlich zu ihr aufblickendes Kind mit, das ein Trunkenbold zurückzuhalten versucht.

*) Mehr zu den Asam-Brüdern im Album über Architekten

Album über Asamhaus & Asamkirche

Sendlinger Straße 56

Das neugotische Wohn- und Geschäftshaus Sendlinger Straße 56 wurde 1899 nach Plänen des Architekten Max Ostenrieder (1870 – 1917) errichtet.

Altstadt: Lehel

Steinsdorfstraße

Bebaut ist die am Inneren Isarkanal entlang verlaufende Steinsdorfstraße nur auf der Westseite. Die Architekten Albin Lincke und Carl Vent errichteten 1893/94 das neubarocke Mietshaus in der Steinsdorfstraße 10. Im Sockel der Fassadenfigur am Gebäudeteil rechts hat der Bildhauer Anton Kaindl (1849 – 1922) seinen Namen eingraviert. Von ihm sind auch die Fassadenfiguren des neubarocken Wohnhauses in der → Thierschstraße 27.

Der Architekt Georg Meister errichtete 1891 bis 1894 die neubarocke symmetrische Baugruppe von drei Mietshäusern in der Steinsdorfstraße 12 bis 14.

Liebherrstraße

Das Gebäude in der Liebherrstraße 10 wurde 1903 nach Plänen des Architekten Adolf Wentzel errichtet. Das Nachbarhaus (Hausnummer 8) gestaltete er im Jahr darauf für den Bauunternehmer August Spies – ebenfalls im Stil der deutschen Renaissance. Es blieb weitgehend original erhalten. 1905/06 baute der Architekt Konrad Böhm das Haus Liebherrstraße 4 und modifizierte dabei einen Entwurf von Adolf Wentzel.

Liebherrstraße 10 (Fotos: 2023/24)

Hans Grässel* (1860 – 1939) gestaltete 1903 bis 1906 die Kerschensteiner-Gewerbeschule (Liebherrstraße 13) im Lehel. Eine Inschrift lautet: »Zur Förderung des Handwerkes erbaut in den Jahren 1904 und 1905 durch die Stadtgemeinde München. Erweitert 1927/1928.« Ein Holzerker im Fachwerksti lockert die Neurenaissance-Fassade auf. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg rekonstruierte man das Gebäude vereinfacht, und inzwischen wird es von der Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau München genutzt.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Der Architekt Heinrich Volbehr baute 1903 das Haus in der Liebherrstraße 20 für den Feilenhauer Franz Xaver Girisch im Stil der Deutschen Renaissance.

Mannhardt- / Adelgundenstraße

Das Bauunternehmen Heilmann und Littmann errichtete 1901 das Doppelhaus Mannhardtstraße 10 / Adelgundenstraße 3 im Stil der Deutschen Renaissance.

Thierschstraße

Die Architekten Albin Lincke und Max Littmann errichteten 1889 das neubarocke Wohnhaus in der Thierschstraße 27. Die Skulpturen der Hausteinfassade stammen von Anton Kaindl (1849 – 1922). 1946 baute der Architekt Wilhelm Becker im Dachgeschoss ein Atelier für den Kunstmaler Carl Durban.

Hans Osswald und Philip Adam bauten 1877 die Mietshäuser in der Thierschstraße 35 und 37, dazu zwei Jahre später auf der anderen Straßenseite das Mietshaus Thierschstraße 36, ebenfalls im Stil der Neurenaissance.

St.-Anna-Straße

Das Gebäude St.-Anna-Straße 10 wurde um 1900 von Georg Müller und Josef Kollmus im Stil der Neurenaissance für den königlich-bayerischen Hoflieferanten Brutscher errichtet, der dort ein Delikatessen-Geschäft eröffnete und den unter dem Bauwerk fließenden Eisbach zum Frischhalten von Fischen und Schalentieren nutzte. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Gebäude wurde um 1980 saniert und zum Hotel Opéra umgestaltet. Eine Besonderheit ist die Sgraffito-Fassade.

St.-Anna-Platz

Nach einem Fassadenentwurf Gabriel von Seidls* (1848 – 1913) errichtete der Architekt Ludwig Marckert (1850 – 1904) 1887 im Auftrag des Baumeisters Ferdinand Schratz das spätbarocke Mietshaus am St.-Anna-Platz 2 im Lehel. 1889 bis 1900 wohnte Lion Feuchtwanger (1884 – 1958) mit seinem Bruder und den Eltern darin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das beschädigte Gebäude zunächst nur vereinfacht restauriert, aber 2008 erfolgte eine gründliche Wiederherstellung der Fassade.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Liebigstraße

Am Eckhaus Liebigstraße 1 fällt der Erker im Stil der Neurenaissance auf. ‒ Adolf Ziebland und Josef Kollmus bauten 1891/92 das neubarocke Wohngebäude Liebigstraße 12a.

Liebigstraße 1 / 12a (Fotos: 2023/24)

Wagmüllerstraße

Die Baumeister Rudolf und Ferdinand Schratz errichteten um 1897 nach Plänen des Architekten Emanuel von Seidl* das neubarocke Gebäude in der Wagmüllerstraße 20, das inzwischen von der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern genutzt wird.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Reitmorstraße

Der Architekt Josef Wölker plante das 1899/1900 errichtete neubarocke Mietshaus in der Reitmorstraße 2a.

Reitmorstraße 2a (Fotos: März 2025)

Widenmayerstraße

Parallel zur Befestigung des Isarufers mit Kaimauern begann 1893/94 die Bebauung der westlichen Seite der Widenmayerstraße von Süd nach Nord im Stil des Historismus, dann des Neubarocks und der Neuklassik. Im Zweiten Weltkrieg wurden einige Gebäude zerstört, andere nur leicht beschädigt. Heute ist die Widenmayerstraße als Ensemble denkmalgeschützt.

Die neubarocken Häuser am Anfang der Widenmayerstraße wurden 1893/94 von August Brüchle (Nr. 1) bzw. 1898 von August Nopper (Nr. 2/3) entworfen.

Widenmayerstraße 1 – 3 (Fotos: November 2023)

Widenmayerstraße 3 (Fotos: November 2025 / November 2023)

Das Haus Nr. 5 wurde 1898 bis 1900 von Franz Hammel gebaut. Josef Wölker gestaltete 1899 das ebenfalls neubarocke Gebäude in der Widenmayerstraße 8 mit reichem Stuck, Erker und Schweifgiebel.

Das neubarocke Mietshaus an der Widenmayerstraße 10 wurde 1902 von August Nopper entworfen. (1893/94 hatte er bereits die Häuser Widenmayerstraße 2 und 3 gestaltet.)

In der Widenmayerstraße 25 bis 45 folgen mehrere Jugendstil-Fassaden.

Das Eckhaus am nördlichen Ende der Widenmayerstraße wurde 1899 von Wilhelm Spannagel im Stil der deutschen Renaissance gestaltet.

Widenmayerstraße 52 (Fotos: Mai 2025)

Ludwigsvorstadt

Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Hertie

Nach Entwürfen des Münchener Architekten Max Littmann entstand 1904/05 gegenüber dem Hauptbahnhof ein Kaufhaus in Eisenbeton-Skelettbauweise. Der Fassadendekor im Stil der deutschen Renaissance stammt von den Bildhauern Julius Seidler, Fidel Enderle und Jakob Bradl dem Jüngeren. Der Architekt Fred Angerer fügte 1971 einen Anbau hinzu.

Das Kaufhaus in der Ludwigsvorstadt gehörte ursprünglich zum von Oscar Tietz 1882 in Gera gegründeten Unternehmen Hermann Tietz. Im Juli 1933 machten die beteiligten Banken aus dem Konzern die Hertie Kaufhaus-Beteiligungs-Gesellschaft, der die jüdische Eigentümerfamilie im Jahr darauf ihre Anteile überlassen musste. (Der Name Hertie setzte sich aus den jeweils ersten drei Buchstaben des Namens Hermann Tietz zusammen.)

1994 übernahm Karstadt die Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, die rund 20 Jahre später in den Besitz des von René Benko gegründeten Immobilienunternehmens Signa kam. Das Kaufhaus am Bahnhofplatz wurde im Sommer 2023 geschlossen, und ein halbes Jahr danach brach Signa zusammen.

Bayerstraße

Das repräsentative Postdienstgebäude in der Ludwigsvorstadt wurde 1896 bis 1900 nach einem Entwurf des Architekten Wilhelm Fischer im nachgeahmten Stil der italienischen Hochrenaissance errichtet. 2004 entkernte man das nicht mehr benutzte Gebäude in der Bayerstraße 12 und baute es hinter der denkmalgeschützten Fassade zum Hotel um.

Die Architekten Wilhelm R. Roeder und Ludwig Catharinus errichteten 1915/16 das Hotel »Stadt Wien« in der Bayerstraße neben dem Münchner Hauptbahnhof. In dem 1991 und 2009 sowohl sanierten als auch modernisierten neubarocken Gebäude befinden sich Büro- und Geschäftsräume.

Neubarock in der Bayerstraße 27 (Fotos: März 202

Paul-Heyse-Straße

Das Eckhaus Landwehrstraße / Paul-Heyse-Straße 23 wurde 1900 von den Architekten J. und M. Könyves im Stil der Neurenaissance errichtet.

Pettenkoferstraße 8a / 9a

Vor dem Max von Pettenkofer-Institut in der Pettenkoferstraße 9a ragt eine Stele mit einer Frauenfigur auf, über die ich nichts weiter herausfinden konnte. Die neubarocke Poliklinik in der Pettenkoferstraße 8a – gegenüber dem Max von Pettenkofer-Institut – wurde 1907 von Ludwig Stempel und Theodor Kollmann errichtet.

Pettenkoferstraße 48

Das Eckhaus Pettenkoferstraße 48 im Stil der Neorenaissance wurde 1890/91 von Ludwig Kracher gebaut, und der Bildhauer Berthold Neubauer bereicherte 1908 die Fassaden der Gaststätte, die als »Sängerwarte« bezeichnet wurde, weil sich dort Volkssänger trafen.

Als der Turmhelm bei Sturm nicht mehr sicher schien, wurde er in den Dreißigerjahren abgebaut. Erst im Mai 2024 setzte der Architekt Jakob Bader nach fünfjähriger Planung und Verbesserung der Statik einen nach den Originalplänen rekonstruierten, mehr als drei Tonnen schweren Zwiebelturmhelm aus Zinkblech auf. Damit ist das Gebäude wieder 33 Meter hoch.

Bavariaring

1897/98 baute sich der Architekt Emanuel von Seidl* am Bavariaring (10) ein Wohnhaus im Stil der Deutschen Renaissance.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Die nach Entwürfen von Benedikt Beggel im Stil der Deutschen Renaissance gebaute Villa am Bavariaring 15 in der Ludwigsvorstadt wurde 1896 bezogen.

Rückertstraße

Der Architekt Johann Baptist Graser (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Pädagogen und Priester) baute 1889/90 das Mietshaus Rückertstraße 1 im Stil der Deutschen Renaissance.

Theresien-Gymnasium

Für das von ihm gegründete und nach seiner Mutter benannte Theresien-Gymnasium in München ließ Prinzregent Luitpold 1895 bis 1897 von Emanuel von Seidl ein Gebäude errichten. Das befindet sich heute am Kaiser-Ludwig-Platz in der Ludwigsvorstadt, der erst danach angelegt wurde.

Schubertstraße

Der Baumeister Wilhelm Spannagel errichtete 1894/95 das Gebäude Schubertstraße 8 im Stil der Deutschen Renaissance. Das seit 2009 leer stehende Mietshaus Schubertstraße 8 wird seit 2022 saniert und zum Bürohaus umgebaut. Deshalb ist die Fassade verhüllt (Stand: November 2024).

Das Wohnhaus Schubertstraße 10 wurde 1895 nach Plänen des Architekten Albert Theodor Lenz im Stil der Neurenaissance errichtet.

Mozartstraße

Nach Plänen des Architekten Albert Theodor Lenz wurde 1896 das neubarocke Eckhaus Mozartstraße 18 (Ecke Schubertstraße) errichtet.

Stielerschule

Die Grundschule an der Stielerstraße wurde 1897 bis 1899 nach Plänen des Architekten Carl Hocheder* (1854 – 1917) errichtet – und auf der Weltausstellung 1900 in Paris ausgezeichnet. Das Wandgemälde am Südgiebel des neubarocken Gebäudes stammt von Waldemar Kolmsperger dem Älteren (1852 – 1943).

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Nußbaumstraße 20

Arnold von Zenetti* (1824 – 1891) errichtete 1889 bis 1891 das Gebäude der chirurgischen Klinik an der Nußbaumstraße 20 im Stil der Neurenaissance, und 1894 fügte Theodor Fischer* (1862 – 1938) den neubarocken Eingangstrakt hinzu.

*) Mehr zu Theodor Fischer und Arnold von Zenetti im Album über Architekten

Nußbaumstraße 6

Das Haus in der Nußbaumstraße 6 wurde 1900/01 nach Plänen des Architekten Eugen Drollinger (1858 – 1930) im Stil der Deutschen Renaissance errichtet. Auffallend sind nicht zuletzt die Holzbalkone zwischen der Fassade mit dem Fachwerkgiebel und dem Eckerkerturm. Das Gebäude wurde 2012 bis 2015 saniert.

Sonnenstraße

1853 bis 1856 errichtete der Stadtbaumeister Arnold Zenetti* nach Plänen des Architekten Friedrich Bürklein* in der Sonnenstraße eine »Frauengebäranstalt« im neugotischen Maximilianstil. Robert Vorhoelzer und Franz Holzhammer bauten die Klinik 1920 bis 1922 zum Postscheckamt um. Die Fassade wurde nach dem Zweiten Weltkrieg weiter verändert. Um die Jahrtausendwende zog sich die Post etappenweise aus dem Gebäude zurück. Seit 2009 wird ein Teil des denkmalgeschützten Bauwerks als Café, Bar und Eventlocation »Isarpost« genutzt (Sonnenstraße 26).

*) Mehr zu Friedrich Bürklein und Arnold Zenetti im Album über Architekten

Isarvorstadt

Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Zweibrückenstraße

Hans Hartl errichtete 1903 das Bauwerk in der Zweibrückenstraße 8 nach eigenen Entwürfen im Stil der Neurenaissance. Eine nach der Beschießung des Roten Tores durch Marschall Conde am 8. September 1796 auf dem Grundstück gefundene Kanonenkugel wurde in die Fassade eingebettet. Der Architekt Hans Hartl verewigte sich in sitzender Pose als Halbrelief in einer Natursteinplatte an der Fassade. Die Aufsätze des Doppelgiebels vereinfachte man 1933. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude ohne größere Schäden.

Die nach einer Zeichnung von Gottfried Gottlieb Klemm um 1905 gestaltete Fassadenmalerei mit einem Postreiter im Zentrum bezieht sich auf die Gaststätte »Zum Postgarten«, die hier bis 1971 betrieben wurde.

Rumfordstraße 38

Das von Max Albrecht errichtete Gebäude Rumfordstraße 38 wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach nur vereinfacht wieder aufgebaut. Erhalten blieb lediglich das Natursteinportal mit den Jahreszahlen 1840 und 1895. Worauf sich »1840« bezieht, weiß ich nicht; 1895 erfolgte jedenfalls der Erstbezug des Hauses.

Rosipalhaus

Das 1863 von Joseph Hönig errichtete Rosipalhaus am Reichenbachplatz (Adresse: Buttermelcherstraße 2) wurde 1923 von Julius Metzger grundlegend umgestaltet.

Reichenbachstraße

Der aus Bamberg stammende Münchner Wirt und Maurermeister Franz Kil (1856 – 1887) ließ 1862 das Haus an der Ecke Gärtnerplatz / Reichenbachstraße 19 bauen, dessen zum Platz gerichtete Fassade 1889 bereichert wurde. Von Franz Kil stammt übrigens auch das Geschäftshaus in der → Residenzstraße 16 im Stil der Neorenaissance.

Klenzestraße

Das Eckhaus Klenzestraße 105 wurde 1896 im Stil der Neurenaissance fertiggestellt.

Zenettistraße

Bei der ehemaligen Viehmarktbank in der Zenettistraße 17 handelt es sich um einen 1913/14 von den Architekten Adolf Schwiening und Richard Schachner errichteten Backsteinbau mit einem barockisierenden Hauseingang.

Ruppertstraße

1889 baute Johann Grimm die Häuser Ruppertstraße 10 und 12 im Stil der Neorenaissance.

Ruppertstraße 10/12 (Fotos: November 2023)

Kapuzinerplatz

Der Architekt Hans Grässel* (1860 – 1939) baute nicht nur Schulen und Friedhöfe, sondern zum Beispiel auch 1892/93 ein monumentales Wohnhaus mit Gastwirtschaft im Stil der deutschen Renaissance am Kapuzinerplatz, den Thomasbräukeller. Die dekorative Plastik an den Fassaden stammt von dem Bildhauer Anton Pruska* (1846 – 1930).

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

**) Mehr zu Anton Pruska im Album über Brunnen

Reisingerstraße

Das denkmalgeschützte Eckhaus Reisinger-/Frauenlobstraße wurde 1927 fertiggestellt. Heute nutzen es das Sozialreferat der Landeshauptstadt München und die Kommunale Verkehrsüberwachung.

Thalkirchnerstraße

Die Fassade des vom Eigentümer und Architekten Emerich Könyves entworfenen, 1897 fertiggestellten Mietshauses in der Thalkirchnerstraße 7 ist mit Reliefs und Skulpturen dekoriert. Am Ende des Straßenzugs (Thalkirchnerstraße 11), am Stephansplatz, steht ein 1899 von Max Ostenrieder im Stil der deutschen Renaissance gestaltetes Doppeleckhaus.

Thalkirchner Straße 7 (Fotos: März 2024 / März 2025)