München: Sendling Westpark

Bei der Bezirksreform im Jahr 1992 wurde das Waldfriedhofviertel in München aufgelöst und der Waldfriedhof dem Stadtbezirk 20 (Hadern) zugeteilt. Das Gebiet östlich davon bis zur Grenze des Stadtbezirks 6 (Sendling) wurde unter der Bezeichnung Sendling-Westpark zum Stadtbezirk 7. (Obersendling gehört seit der Gemeindebildung 1818 zu Thalkirchen.)

In Mittersendling ist zwar 1315 eine erste Kirche nachweisbar, aber im 18. Jahrhundert war das Gebiet zwischen dem Forstenrieder Park und der Stadt München ‒ die Sendlinger Haide ‒ noch kaum besiedelt, und intensiv bebaut wurde es erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am Westpark

Die lebensgroße Gruppe »Westpark Clouds« verdanken wir Mitra Wakil* und Fabian Hesse*. Zur Vorbereitung hatten die beiden ein Wochenende lang 3D-Scans von Bewohnerinnen und Bewohnern des Viertels aufgenommen. Aus den Daten formten sie eine zweiteilige Gruppe und verzichteten dabei bewusst auf eine Hauptfigur oder zentrale Ansicht. Mit im 3D-Druckverfahren hergestellten Gussformen gossen sie 2016 das Kunstwerk aus Aluminium.

*) Mehr zu Mitra Wakil und Fabian Hesse im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»Blumenlinie«

Die drei gleichartig gestalteten U-Bahnhöfe Partnachplatz, Westpark und Holzapfelkreuth im damaligen Waldfriedhofviertel (heute: Stadtbezirk Sendling-Westpark) wurden am 15. April 1983 als Teile der »Blumenlinie« eröffnet, rechtzeitig zur Internationalen Gartenbauausstellung 1983 vom 28. April bis zum 9. Oktober.

Album über U-Bahnhöfe in München

Ettalstraße

Die Ettalstraße in Sendling wurde 1904 nach der Gemeinde Ettal bei Garmisch-Partenkirchen benannt, die aufgrund des Klosters Ettal und des Schlosses Linderhof weithin bekannt ist.

An der Ostseite der Ettalstraße in Sendling steht eine Reihe von Kirschbäumen. Am 23. April 2025 war wohl eine der letzten Möglichkeiten in diesem Jahr, die Blütenpracht anzuschauen, denn sobald Wind aufkam, schneite es Blütenblätter.

Fürstenrieder Straße

Die Fürstenrieder Straße, die auf einem Abschnitt der früheren Trasse zwischen den Schlössern Nymphenburg und Fürstenried verläuft, erhielt 1901 ihren Namen.

Fürstenrieder Straße 159

Auf einem Areal zwischen der Fürstenrieder Straße (159) und der 1934 nach dem österreichischen Dichter Hermann von Gilm zu Rosenegg (1812 – 1864) benannten Gilmstraße befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen.

Das Ludwigsgymnasium wurde 1824 als zweites Gymnasium in München nach dem Wilhelmsgymnasium gegründet.

Im Pausenhof befindet sich ein Fischbrunnen.

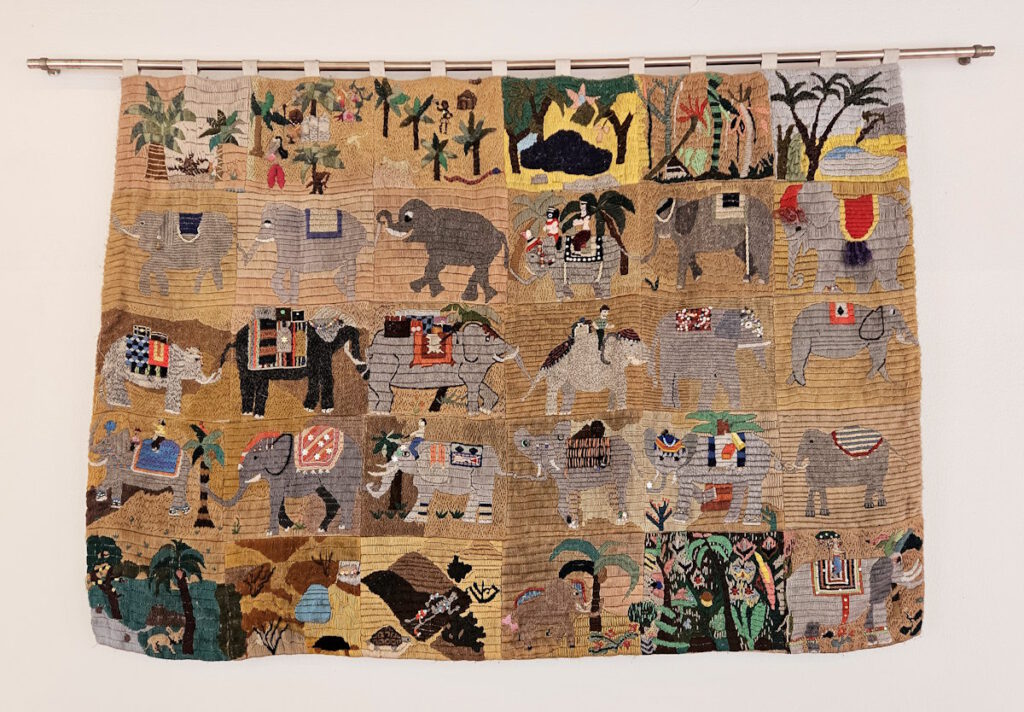

Und in den Korridoren stößt man auf künstlerische Arbeiten wie Wandbilder und -teppiche.

Das Erasmus-Grasser-Gymnasium geht auf die 1833 von König Ludwig I. gegründete »Königliche Landwirthschafts- und Gewerbe-Schule des Isarkreises« zurück. Die Einrichtung trägt den Namen des Bildhauers und Schnitzers Erasmus Grasser (um 1450 – 1518).

Bei einem zum Erasmus-Grasser-Gymnasium gehörenden Nebengebäude an der Gilmstraße 2 entdeckt man ein organisch geformtes Kunstwerk, über das ich nichts weiter herausfinden konnte.

Auf dem Vorplatz des Erasmus-Grasser-Gymnasiums fällt eine 1962 von der Bildhauerin Marie Luise Wilckens (1908 – 2001) gestaltete Figur auf. Sie stellt den griechischen Mathematiker, Physiker und Ingenieur Archimedes von Syrakus (um 287 – 212 v. Chr.) dar.

Fürstenrieder Straße 257

Gegenüber dem Waldfriedhof, in der Fürstenrieder Straße 257, betrieb der Münchner Grabmal-Bildhauer Georg Halbich in einem 1927 von Wilhelm Born gebauten Haus seine Werkstatt. Auf dem Nachbargrundstück (Fürstenrieder Straße 255) verkaufte Georg Halbich zunächst nur Blumen, aber 1930 ließ er dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Heimatstil errichten.

Garmischer Straße

Die Garmischer Straße, die ihren Namen seit 1925 trägt, war eine Nebenstraße, bis zunächst 1962/63 der südliche Teil sechsspurig ausgebaut und die Strecke dann in den Mittleren Ring einbezogen wurde.

»Alpha im Wind«

Seit 1990 steht an der Garmischer Straße 35 in Sendling-Westpark ein neun Meter hohes Kunstwerk des Bildhauers Otto Wesendonck (*1939) mit dem Titel »Alpha im Wind«.

*) Mehr zu Otto Wesendonck im Album über Brunnen

Höltystraße

Die Höltystraße im Stadtbezirk Sendling-Westpark erinnert seit 1925 an den Dichter Ludwig Hölty (1748 – 1776).

Bronzefiguren des Bildhauers Martin Mayer* (1931 – 2022) findet man in vielen Münchner Stadtteilen – auch in Sendling. Dort, am südlichen Ende der Höltystraße, steht die 1969 von ihm gestaltete »Haarwaschende«.

*) Mehr zu Martin Mayer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Grasweg

In den Dreißigerjahren oder früher wurde der Grasweg im heutigen Stadtbezirk Sendling-Westpark nach einem über Wiesen verlaufenden Feldweg benannt.

BMW-Park

Beim BMW-Park (früher: Olympische Basketballhalle, Rudi-Sedlmayer-Halle, Audi-Dome) handelt es sich um eine Rundsporthalle aus Stahlbeton mit Aluminium-Außenfassade, die 1970 bis 1972 vom Architekten Georg Flinkerbusch zur Austragung der Basketball-Wettkämpfe bei den Olympischen Sommerspielen in München gebaut wurde und seit Juli 2023 so heißt.

Inzwischen wird der BMW-Park nicht nur als Basketball-Halle und für andere Sportveranstaltungen genutzt, sondern auch für Konzerte und als Event-Location. Am 24. Oktober 2025 fand beispielsweise das »BMW Classics Konzert Oper für alle« statt. Unter der musikalischen Leitung von Andrea Battistoni spielte das Bayerische Staatsorchester. Es sangen die Sopranistin Ailyn Pérez und der Tenor Jonathan Tetelman sowie der Bayerische Staatsopernchor. Mehr als 6000 Personen hatten sich kostenlose Eintrittskarten besorgt und weitere 10.000 verfolgten den Live-Stream auf staatsoper.tv.

Hansastraße

Die Hansastraße im Stadtbezirk Sendling-Westpark wurde 1899 nach den vom 12. bis 17. Jahrhundert existierenden Vereinigungen norddeutscher Kaufleute benannt, an die auch heute noch Hansestädte wie Lübeck, Bremen und Hamburg erinnern.

ADAC-Zentrale

2006 bis 2011 ließ der ADAC eine neue Zentrale in München nach Plänen des 1989 von Louisa Hutton und Matthias Sauerbruch gegründeten Büros für Architektur, Städtebau und Gestaltung in Berlin bauen. Auffallend ist vor allem die Glasfassade des 93 Meter hohen Turms aus Elementen in 22 verschiedenen Farben. Adresse: Hansastraße 23 – 25.

»Fröhliches Spiel«

Josef (»Sepp«) Mastaller (1915 – 2004) studierte nach einer Ausbildung zum Steinmetz bei Josef Henselmann* (1898 ‒ 1987) in München Bildhauerei. Bei seinem Werk »Fröhliches Spiel« an der Ecke Hansastraße 149 / Konrad-Peutinger-Straße 1 handelte es sich ursprünglich um einen Brunnen. Die Skulptur besteht aus Nagelfluh.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Luise-Kiesselbach-Platz

1930 wurde der Luise-Kiesselbach-Platz nach der Münchner Stadträtin Luise Kiesselbach (1863 – 1929) benannt, die sich in der Frauenbewegung engagiert hatte und von 1913 bis 1929 Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen in München gewesen war. Die Nationalsozialisten tauften den Platz um (Abt-Schachleiter-Platz), aber gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die alte Bezeichnung wieder eingeführt.

Durch den Bau des Luise-Kiesselbach-Tunnels 2009 – 2015 und die daraus folgende Verkehrsberuhigung an der Oberfläche konnte der Platz mit einer Grünanlage neu gestaltet werden.

Münchenstift St. Josef

An der Nordseite des Luise-Kiesselbach-Platzes steht das 1925 bis 1928 nach Plänen von Hans Grässel* (1860 – 1939) errichtete neubarocke Münchenstift St. Josef.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

»Knabe mit Füllen« und Gänseliesl-Brunnen

Der Gänseliesl-Brunnen wurde 1937 von Karl Rödl jun. gestaltet. Die aus Bronze gegossene Brunnenfigur »Knabe mit Füllen« aus dem Jahr 1932 stammt von Lothar Dietz* (1896 – 1976).

*) Mehr zu Lothar Dietz im Album über Brunnen

»Sentilinga«

2020 verwandelte Martin Blumöhr die kleine Gasdruckregler-Anlage der Stadtwerke München am Luise-Kiesselbach-Platz in das Kunstprojekt »Sentilinga«. Eine Corona-Virus-Kugel und Blüten mit Mundschutz verweisen auf die Pandemie von 2020 bis 2023. Aber warum eine 70? Weil Sendling früher »München 70« war.

Album über Martin Blumöhr

Partnachplatz

Der Partnachplatz im Stadtbezirk Sendling-Westpark wurde 1926 nach der vom Schmelzwasser des Schneefernergletschers gespeisten Partnach benannt. Sein heutiges Aussehen bekam er nach dem Bau der → »Blumenlinie« der U-Bahn rechtzeitig zur Internationalen Gartenbauausstellung 1983.

Seither ist dort auch der »Pyramiden-Brunnen« des Bildhauers Alfred Görig (*1947) zu finden, der bei dem gespaltenen Granitblock an die Partnachklamm dachte.

Passauerstraße

Die Passauerstraße in München-Sendling wurde 1903 nach Anton Passauer benannt, einem Jura-Studenten, der beim Aufstand der bayrischen Bauern Ende 1705 eine Gruppe von Tölzer Schützen angeführt hatte. Nach der Sendlinger Mordweihnacht flüchtete Anton Passauer. Er starb 1749 in Viechtach im niederbayrischen Landkreis Regen.

Schmolche

Ein kleines Mädchen bietet einem Greis eine Blume an. »Begegnung der Generationen« heißt die 2017 von Steffen Schuster* (*1964) gestaltete Gruppe von Schmolchen an der Passauerstraße 118. Schmolche des Künstlers aus Baldham gibt es auch zum Beispiel in → Riem.

*) Mehr zu Steffen Schuster im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Südpark München

1969/70 gestaltete man den Sendlinger Wald mit Spazierwegen zum heutigen Südpark um. Inzwischen gibt es dort auch Liegewiesen, Spielplätze, Tischtennisplatten und mehr.

SüdpART

2016 fand die erste Naturkunst Biennale im Münchner Südpark statt. Bei der von Lore Galitz kuratierten »SüdpART 6« sind vom 5. Juli bis 18. Oktober 2025 sechzehn ausschließlich aus Materialien des Waldes geschaffene Installationen von 21 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Nach der Ausstellung werden die Naturkunstwerke der Verwitterung überlassen.

Streetart

Zwei Unterquerungen der A95 wurden 2018/19 von der Künstlerin Fraubath (Anna-Louise Bath) in Zusammenarbeit mit dem Künstler-Verein OuterCircle ausgemalt. Dass beide Tunnel ein Wohnviertel mit dem Südpark verbinden, spiegelt sich in den Motiven der Unterführung an der Innerkoflerstraße mit Übergängen von Natur und Stadt wider. Und die Styles spielen mit Wörtern wie »Sendling« und »Südpark«. In der Unterquerung südwestlich davon, an der Markomannenstraße, haben die Künstlerinnen und Künstler nicht nur die Frauenkirche dargestellt, sondern vor allem Motive aus dem Stadtbezirk 19 (Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln). Leider wurden alle Wände inzwischen inzwischen durch fantasielose Schmierereien verunstaltet.

Alben über Urban Art in München

Waldfriedhofstraße

Die Straße vom → Luise-Kiesselbach-Platz zur → Fürstenrieder Straße in Sendling-Westpark trägt seit 1901 den Namen des → Waldfriedhofs, an dessen Nordostecke sie endet.

Kunstwerke

An der Waldfriedhofstraße 55 gibt die 1999 von Norbert Zagel (*1952) gestaltete Stahlfigur »Is it About a Chair« Rätsel auf. Unweit davon, vor der Hausnummer 33, zeigen Aufnahmen von Google Street View vom September 2023 noch das Kunstwerk »Wartende« von Werner Franzen (1928 – 2014) aus dem Jahr 1984, aber stattdessen befindet sich dort zur Zeit (Sommer 2025) eine Baustelle.

Waldfriedhofstraße 65 ‒ 87

Entlang der Waldfriedhofstraße (65 ‒ 87) fällt eine Reihenhaussiedlung auf.

Westpark München

1976 schrieb die Stadt München einen Architektenwettbewerb für die Anlage eines neuen Parks – des Westparks – auf einem fast unbebauten Brachland im (1992 aufgelösten) Waldfriedhofviertel aus. Der Entwurf des Münchner Landschaftsarchitekten Peter Kluska (1938 – 2020) überzeugte die Jury Anfang 1977.

Parallel dazu bewarb sich München im Mai 1977 für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 1983 – und erhielt im Juli den Zuschlag. So entstand von 1978 bis 1983 der zweieinhalb Kilometer lange, 69 Hektar große Westpark mit künstlichen Hügeln und zwei Seen. Dabei pflanzte man nicht nur 100.000 Sträucher, sondern auch mehr als 6000 zwanzig bis vierzig Jahre alte Bäume.

Rechtzeitig zur Internationalen Gartenbauausstellung, die vom 28. April bis 9. Oktober 1983 im Westpark stattfand, wurde außerdem die U-Bahn-Linie 6 vom Harras bis zum Westpark und zum Bahnhof Holzapfelkreuth verlängert (→ »Blumenlinie«).

Im Westpark gibt es auch einige Kunstwerke, einen Rosengarten, das Bayerwald- und das Sardenhaus, dazu ein Ostasien-Ensemble mit Thailändischer Sala, eine nepalesischer Pagode, einem China- und einem Japangarten.

Album über den Westpark in München