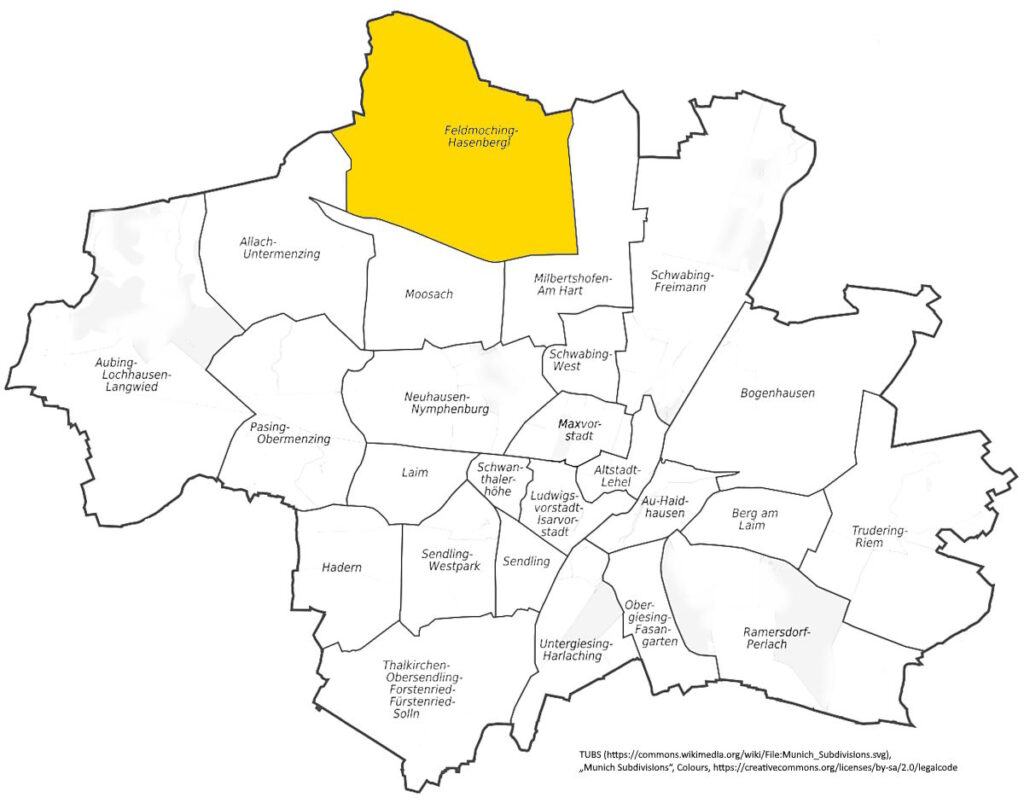

München: Feldmoching Hasenbergl

Seit 1992 bilden Feldmoching und Hasenbergl den Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl.

Feldmoching

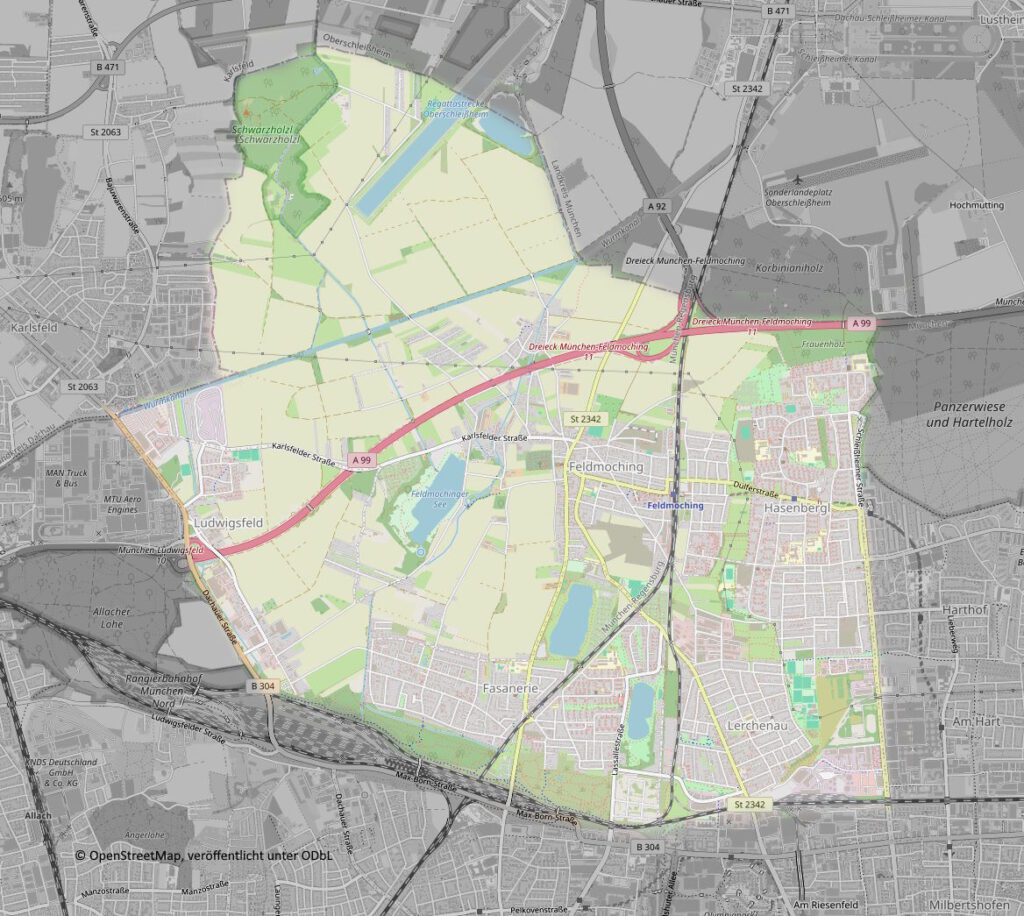

Um 800 wurde die damals dreihundert Jahre bajuwarische Siedlung Feldmoching (»Feldmohinga«) erstmals urkundlich erwähnt. Das Gemeindeedikt von 1818 machte daraus eine bayrische Gemeinde. Um 1900 entstanden die Fasanerie und die Lerchenau. Die Nationalsozialisten erzwangen 1938 die Eingemeindung von Feldmoching nach München. Ludwigsfeld kam im Jahr darauf dazu.

Hasenbergl

Weil auf einem bewaldeten Lehmhügel (»Laimpichl«) westlich der heutigen Panzerwiese ab dem 18. Jahrhundert Hasen und Kaninchen für die kurfürstliche Jagd gehegt wurden, nannte man die Erhebung Küniglberg, dann Kaninchenberg und schließlich Hasenbergl. Das Wohngebiet Hasenbergl mit zumeist von den Eigentümern selbst gebauten Häusern entstand in den Fünfzigerjahren, und ab Mai 1960 kam die von Architekten wie Ernst Maria Lang, Ernst Böllemann, Johann Christian Ottow, Helmut von Wertz und dem Gartenarchitekten Alfred Reich (1908 – 1970) geplante Großsiedlung Hasenbergl dazu, die bald schon als sozialer Brennpunkt verrufen war, aber um die Jahrtausendwende mit Infrastruktur, Kultur- und Bildungseinrichtungen erfolgreich umgestaltet wurde.

Am Blütenanger

1947 wurde die damalige Kastanienstraße in Feldmoching in Am Blütenanger umbenannt.

Christophoruskirche

Die nach Plänen des Architekten Erhard Fischer (1930 – 2016) in der Fasanerie gebaute Christophoruskirche wurde 1971 geweiht. Hinter dem Altar befindet sich ein Wandbild von Edzard Seeger (1911 – 1990) aus dem Jahr 1982: »Das apokalyptische Lamm«. Der Kirchturm kam 1993 dazu.

Blodigstraße

Die Blodigstraße im Stadtteil Hasenbergl erinnert an den österreichischen Augenarzt und Bergsteiger Karl Blodig (1859 – 1956), der alle Viertausender der Alpen bestieg.

»Pferd, sich beißend«

Vor dem »Kulturzentrum 2411« an der Ecke Dülfer- / Blodigstraße in München-Hasenbergl steht seit dessen Eröffnung im Oktober 2012 die bereits 1965 vom Bildhauer Alexander Fischer* (1903 – 1981) geschaffene Plastik »Pferd, sich beißend«.

*) Mehr zu Alexander Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Dülferstraße

Die Dülferstraße im Münchner Stadtteil Hasenbergl erinnert seit 1960 an Johannes Emil (»Hans«) Dülfer (1892 – 1915). Der Musikstudent war einer der besten Felskletterer seiner Zeit und entwickelte dafür auch neue Techniken. Im Ersten Weltkrieg meldete er sich freiwillig zum Militär – und kam am 15. Juni 1915 an der Westfront ums Leben.

U-Bahnhof Hasenbergl

Der U-Bahnhof Hasenbergl unter der Dülferstraße wurde im Oktober 1996 eröffnet. Glasflächen der Hintergleiswände reflektieren das Licht der ungewöhnlichen Deckeninstallation.

U2: Hasenbergl (Fotos: Januar / Oktober 2025)

Album über U-Bahnhöfe in München

Fasaneriesee

Drei ab 1938 durch Kiesentnahme für die Anlage des Rangierbahnhofs Nord entstandene Baggerseen im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl wurden Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre zu Erholungsgebieten umgestaltet. Sowohl geografisch als auch größenmäßig liegt der Fasaneriesee zwischen den beiden anderen Seen der »Dreiseenplatte«. Es gibt einen Rundweg, weitläufige Liegewiesen, Sport- und Bademöglichkeiten.

Im Frühjahr haben die Gänse Nachwuchs, die Wiesen sind voller Gänseblümchen, und auf dem Wasser schwimmt Blütenstaub.

Feldmoching: Bahnhof

Den im Oktober 1996 eröffneten U-Bahnhof Feldmoching plante der Architekt Peter Lanz zusammen mit dem U-Bahn-Referat München. Das Ingenieurbüro Werner Lampl konzipierte die Lichtgestaltung. Die 32 im Siebdruckverfahren hergestellten Wandbilder mit Motiven aus Feldmoching stammen von Florian Heine, Ricarda Dietz und Marc Sigl.

Album über U-Bahnhöfe in München

Feldmochinger See

Der Feldmochinger See, die größte der zur »Dreiseenplatte« gehörenden Wasserflächen, kann auf einem 2,3 Kilometer langen Fußweg umrundet werden. Außer Bademöglichkeiten, eigens auch für Behinderte, gibt es in dem Erholungsgebiet Liegewiesen, einen Nacktbereich, Grillzonen, Kinderspielplätze und verschiedene Sportmöglichkeiten.

Frauenholz

Der Restwald nördlich der Siedlung Hasenbergl, südlich vom Korbinianiholz und westlich vom Hartelholz heißt Frauenholz. Der Name bezieht sich auf die Einsiedelei »Zu unserer lieben Frau«, in die sich Herzog Wilhelm V. von Bayern nach seiner Abdankung 1597 zurückgezogen hatte. (Das Gebiet gehörte bis 1962 zu Oberschleißheim.)

»Frauenholz« hieß auch ein 1937 auf dem Gelände der Fliegertechnischen Schule eingerichtetes Barackenlager. Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnten dort bis 1953 »Displaced Persons«. Dann erwarb die Stadt München das Areal als Wohnanlage für 2000 Menschen. Beim Bau der Großsiedlung Hasenbergl in den Sechzigerjahren wurden die Baracken abgerissen.

Am Südwestrand des Waldes »Frauenholz« befindet sich ein Areal mit besonders windschief gewachsenen Kiefern.

Windschiefe Kiefern (Fotos: November 2025)

Goldschmiedplatz

In die 1960 bis 1971 gebaute Großsiedlung Hasenbergl fuhr von Dezember 1964 bis November 1993 die Münchner Straßenbahn, und an deren Endhaltestelle am Nordende der Schleißheimer Straße entstand der Goldschmiedplatz, benannt nach der Familie Goldschmied aus dem 14. Jahrhundert.

Die Landschaft mit Hasen an einer Skulptur am Goldschmiedplatz bezieht sich offensichtlich auf den Stadtteil Hasenbergl, aber mehr ist darüber nicht zu erfahren.

Die Künstlergruppe »Der Blaue Vogel« hatte an der ehemaligen Trambahnhaltestelle Goldschmiedplatz gesprüht, aber von der Streetart war Ende 2023 viel überschmiert. Im Oktober 2025 fanden wir eine neue Bemalung vor.

Streetart am Goldschmiedplatz (Fotos: Oktober 2025)

Lassallestraße

Die frühere Aufhüttenstraße in Feldmoching wurde 1963 nach dem Sozialisten Ferdinand Lassalle (1825 – 1864) umbenannt. Er gründete 1863 in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein. Aus dessen Zusammenschluss mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands 1875 in Gotha ging die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hervor.

Martin Blumöhr: »Kaninchenbau«

»Alice im Wunderland« inspirierte Martin Blumöhr (*1981) zum Kunstprojekt »Kaninchenbau« im Fußgängertunnel unter der Lassallestraße am Lerchenauer See. Wegen zwei Bränden und anderen mutwilligen Zerstörungen dauerte die Arbeit von 2020 bis Oktober 2024.

Album über Martin Blumöhr

»Das Lerchenauer«

»Das Lerchenauer« befindet sich nördlich der Siedlung an der Max-Wönner-Straße in Feldmoching (Adresse: Lassallestraße 111). Es handelt sich um einen Freizeittreff für Kinder und Jugendliche nach den Leitlinien des Kreisjugendring München-Stadt.

Streetart am »Lerchenauer« (Fotos: November 2025)

Lerchenauer See

Der bis zu sieben Meter tiefe Lerchenauer See ist die kleinste Wasserfläche der »Dreiseenplatte« in Feldmoching. Das Areal wurde 1967 bis 1974 nach Plänen des Landschaftsarchitekten Alfred Reich (1908 – 1970) gestaltet. Dazu gehört neben Bade-und Grillplätzen und einem Rundweg eine ausgedehnte Grünfläche am Südufer mit Spielplatz und Rodelhügel.

Schaarschmidtstraße

Die Schaarschmidtstraße in Feldmoching wurde 1947 nach dem Bergsteiger Werner Schaarschmidt (1887 – 1943) benannt.

Ein paar hundert Meter vom S- und U-Bahnhof Feldmoching entfernt teilt sich die Schaarschmidtstraße in zwei Fahrbahnen. Sie umschließt einen Grünstreifen mit einer Allee, der zu den Orten mit der eindrucksvollsten Kirschblüte in München zählt.

Kirschblüte in Feldmoching (Fotos: 21. April 2025)

Stanigplatz

Der Stanigplatz im Münchner Stadtteil Hasenbergl erinnert an Valentin Stanič (1774 – 1847), einen Geistlichen, der im August/September 1800 zu den Erstbesteigern des Watzmanns und des Hohen Gölls zählte.

St. Nikolaus, Hasenbergl

Die römisch-katholische Kirche St. Nikolaus (Stanigplatz 13) wurde 1962/63 nach Entwurf des Architekten Hansjakob Lill (1913 – 1967) errichtet – parallel zur evangelischen Kirche nebenan. Auf der Spitze des freistehenden Kirchturms aus Beton zeigt ein vom Bildhauer Richard Stammberger geschaffener Wetterhahn die Windrichtung an. Die vier vom Glasmaler Hans Dumler (1922 – 2017) gestalteten Fenster des Zentralbaus stellen die vier wichtigsten Feste des Kirchenjahres dar: Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Allerheiligen.

Stösserstraße

1960 benannte man eine Straße im Münchner Stadtteil Hasnbergl nach Walter Stößer (1900 – 1935). Der erfahrene Bergsteiger wollte nach vielen erfolgreichen Erstbegehungen am 1. August 1935 mit Theo Seybold die Morgenhorn-Nordwand in den Berner Alpen bezwingen. Aber kurz vor dem 3623 Meter hohen Gipfel stürzte Theo Seybold ab und riss Walter Stößer mit in den Tod. Der Hüttenwart der Gspaltenhornhütte beobachtete es, aber die Leichen wurden nie gefunden.

Streetart

Thelottstraße

Die Thelottstraße im Stadtteil Hasenbergl erinnert seit 1968 an den Zeichner, Kupferstecher und Goldschmied Johann Andreas Thelott (1655 – 1734).

»Hasenbrunnen«

Am Ende der Schleißheimer Straße (Adresse: Thelottstraße 4) im Stadtteil Hasenbergl befindet sich eine 1973 im Auftrag der Stadt München von der Bildhauerin Ulla Scholl (1919 – 2011) gestaltete Großplastik aus Beton: der »Hasenbrunnen«.

»Kugelnder Bär«

Vor der Städtischen Kindertagesstätte in der Thelottstraße 18 ist die 1968 von Martin Mayer* (1931 – 2022) gestaltete Bronzefigur »Kugelnder Bär« zu finden.

*) Mehr zu Martin Mayer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Wintersteinstraße

Die Wintersteinstraße im Stadtteil Hasnbergl wurde 1963 nach der im 17. Jahrhundert in Augsburg tätigen Goldschmied-Familie Winterstein benannt.

Streetart

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München