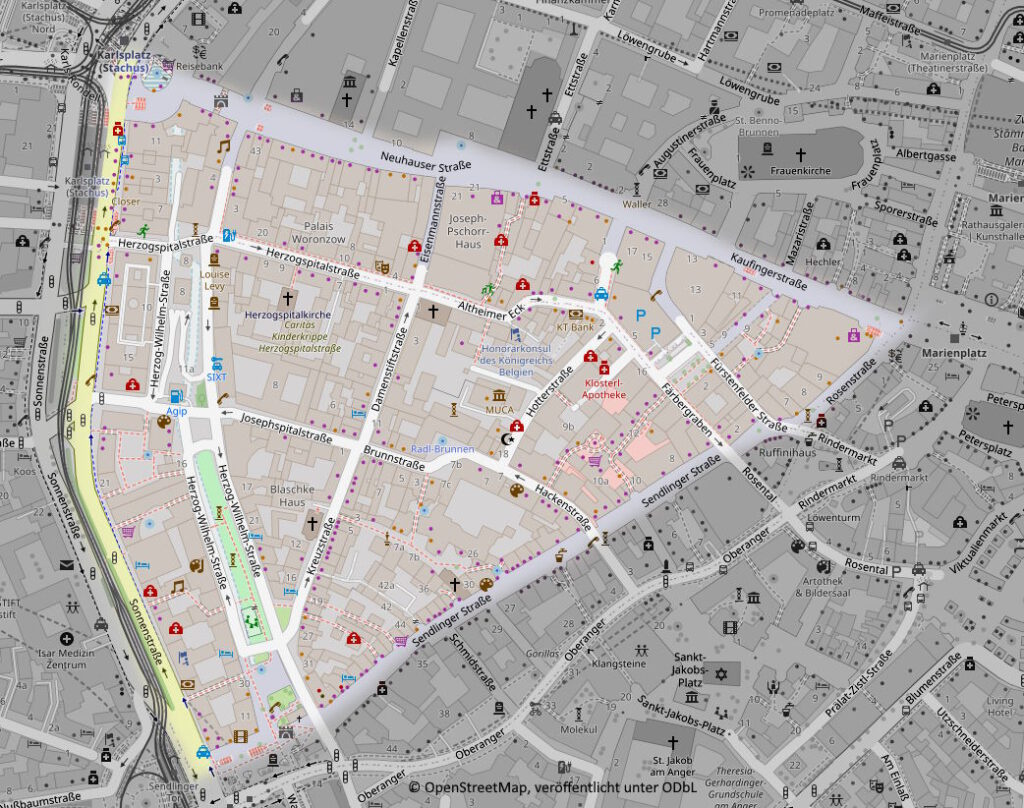

München: Hackenviertel

Das Hackenviertel im Südwesten der Münchner Altstadt bzw. des Stadtbezirks Altstadt-Lehel wird von der Kaufingerstraße und Neuhauser Straße, der Sendlinger Straße und der Sonnenstraße begrenzt.

Asamhof

Der Asam-Hof, ein Ensemble von Wohnungen, Büros und Geschäften, Cafés und Restaurants, wurde 1982 fertiggestellt.

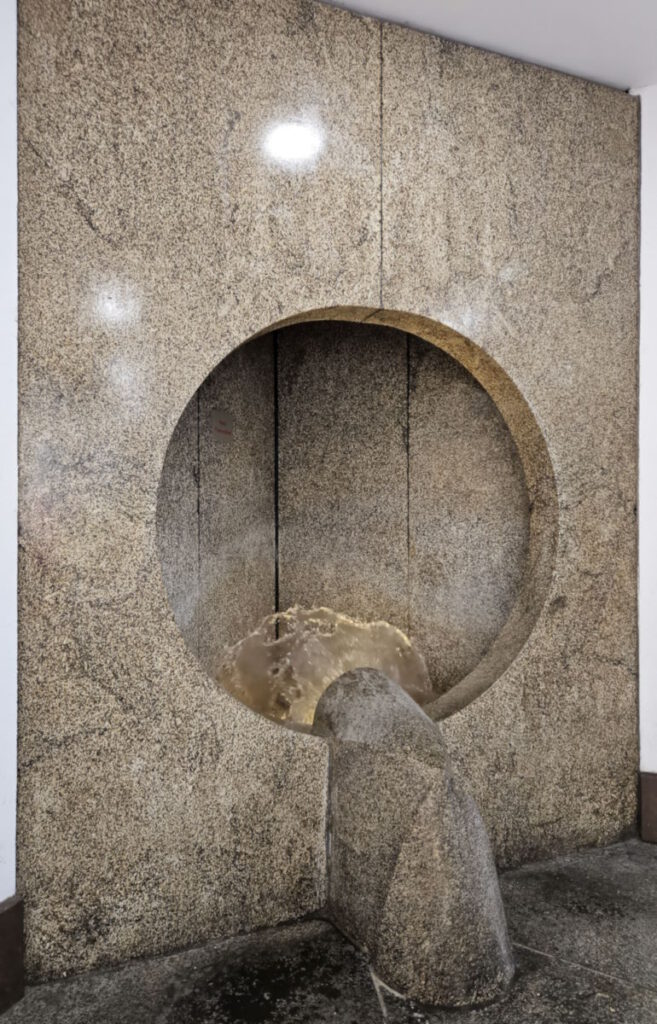

Der Asamhof-Brunnen (1973) stammt von dem Bildhauer Hans Rucker* (1931 – 2011). – Die ungarische Bildhauerin Emese Mária Závory* (1941 – 2021) formte 1982 die sozialkritische Zement-Figur »Die kalte Nacht«. – Die archaisch-rudimentäre Skulptur »Paar« aus teilweise farbig glasierten Backsteinen wurde – ebenso wie der Backstein-Brunnen am → Rotkreuzplatz und der Brunnen »Mann und Frau« im → Westpark ‒ 1983 von Klaus Schultze* angefertigt.

*) Mehr über Hans Rucker, Klaus Schultze und Emese Mária Závory im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Damenstiftstraße

Der Straßenname bezieht sich auf ein Kloster der Salesianerinnen, das Kurfürst Karl Albrecht 1732 bis 1735 errichten ließ, und zwar von Ignaz Anton Gunetzrhainer nach einem Entwurf seines Bruders Johann Baptist Gunetzrhainer. Nach dem Auszug der Salesianerinnen richtete die Kurfürstin Maria Anna 1785 ein Damenstift für adlige Frauen dort ein, das bis 1802 bestand. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute befindet sich dort (Damenstiftstraße 3) die Städtische Salvator-Realschule für Mädchen.

Palais Lerchenfeld

Das Rokoko-Palais Lerchenfeld (Damenstiftstraße 8) wurde um 1726 nach Plänen von Johann Baptist Gunetzrhainer (1692 – 1763) für Ignaz Graf von Toerring errichtet, und sein jüngerer Bruder Ignaz Anton Gunetzrhainer (1698 – 1764) gestaltete die Gesamtfassade. Die Stuckierung wird Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758) zugeschrieben. ‒ Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Lerchenfeld zerstört, aber 1957 hinterbaute man die Fassade neu.

In einem Innenhof des Palais Lerchenfeld steht seit 1958 ein St.-Georgs-Brunnen von Ernst Laurenty* (1885 – 1993). Ein paar Meter daneben ist »Die Überfahrt« (Bronze, Granit) der Bildhauerin Marlies Poss aus dem Jahr 1999 zu finden.

*) Mehr zu Ernst Laurenty im Album über Brunnen

Innenhof des Palais Lerchenfeld: St.-Georgs-Brunnen von Ernst Laurenty, »Die Überfahrt« von Marlies Poss (Fotos: Oktober 2025)

Hackenstraße

Der Straßenname leitet sich von »In den Hacken« ab. Damit ist ein umzäuntes Grundstück gemeint. Im 19. Jahrhundert hieß die Hackenstraße noch Hundskugel.

Hackenstraße 1

1958 wurde das vom Architekten Fritz Zieseniss für den Bauherrn Max Eichele entworfene Gebäude in der Hackenstraße 1 errichtet. Die kleinen Balkone verzierte der Künstler Walter Schulz-Matan (1889 – 1965) mit Sgrafitti.

Hackenstraße 5

Das Gebäude in der Hackenstraße 5 wurde 1874/75 im Stil der Neurenaissance errichtet.

Hackenstraße 10

Der Baumeister Johann Michael Fischer* (1692 – 1766), der beispielsweise die Klosterkirche → St. Anna im Lehel und die Kirche → St. Michael in Berg am Laim errichtete, baute 1741 vermutlich auch das Haus in der Hackenstraße 10 unter Einbeziehung eines älteren Gebäudes, das Augustin Ostermayer 1691 von Urban Hilz gekauft hatte. Der Hofbildhauer Johann Baptist Straub erwarb das Anwesen 1741 und wohnte darin bis zum Tod am 13. Juli 1784. Sein Schwiegersohn, der Bildhauer Roman Anton Boos** (1733 – 1810), steht als nächster Besitzer in den Grundbüchern. Und 1826 wurde in dem Haus der Landschaftsmaler Anton Doll geboren.

Über der Haustür zeigte ein Fresko Hunde, die mit einer Kugel spielten. Das bezog sich auf das damalige »Hundsfottbad« in derselben Straße. Nachdem das Bild übertüncht worden war, ließ Roman Anton Boos* um 1800 ein Holzrelief nach dem Motiv anfertigen, und daraus wurde schließlich das heutige Terrakottarelief.

*) Mehr zu Johann Michael Fischer im Album über Architekten

**) Mehr zur Roman Anton Boos im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Radspielerhaus / Radspielerbrunnen

Das Palais Rechberg wurde 1678 für den kurfürstlichen Revisionsrat Johann Rudolf Wämpl errichtet. (Wer der Baumeister war, wissen wir nicht.) Der kurfürstlich-königliche Kämmerer Freiherr Gaudentius von Rechberg erhielt es 1688 als Geschenk. Ab 1817 nahm der damalige Bewohner Jean Baptiste Métivier Veränderungen vor. Heinrich Heine wohnte 1827/28 im Palais Rechberg. 1848 erwarb der königlich-bayerische Hoflieferant Joseph Radspieler den frühklassizistischen Stadtpalast mit der damaligen Adresse Hundskugel 7 und ließ ihn aufstocken. Heute trägt das Gebäude im Hackenviertel seinen Namen.

Gegenüber dem Radspielerhaus steht seit 1967 der Radspielerbrunnen (»Radl-Brunnen«), den der Bildhauer Ludwig Deller (1923 – 2007) nach einem Entwurf seines Kollegen Ernst Andreas Rauch* (1901 – 1990) gestaltete. Das Mühlenrad formte die Mayrische Kunstgießerei aus Bronze.

*) Mehr über Ernst Andreas Rauch im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herzog-Wilhelm-Straße

Die Herzog-Wilhelm-Straße im Hackenviertel wurde nach Herzog Wilhelm V. dem Frommen (1548 – 1626) benannt, an dessen prunkvolle Hochzeit mit Renata von Lothringen 1568 in München das Glockenspiel am Neuen Rathaus erinnert.

Die Grünanlage in der Herzog-Wilhelm-Straße wurde 1973 angelegt. Darunter fließt der Stadtgrabenbach, und es wird darüber diskutiert, ihn ebenso wie andere Stadtbäche wieder an die Oberfläche zu holen.

Farbmuster von Günther Fruhtrunk

Der Künstler und Kunstprofessor Günter Fruhtrunk (1923 – 1982) konzipierte 1971 das Farbmuster für die Ummantelung der U-Bahn-Entlüftungsanlage an der Ecke Herzog-Wilhelm- / Herzogspitalstraße. Inzwischen ist es stark verblasst. 2023/24 zeigte das Lenbachhaus die Sonderausstellung »Günter Fruhtrunk. Die Pariser Jahre (1954 – 1967)«.

Streetart

Jahrzehntelang wurde in der Herzog-Wilhelm-Straße 8 die Pizzeria »Bella Italia« betrieben – bis Ende 2023. Inzwischen umgibt ein Bauzaun das Areal, und der wurde 2024 mit Streetart bunt gemacht.

»Gockel, Hinkel und Gackeleia«

Die Bildhauerin Angelika Fazekas (*1949) gestaltete 1981 das Denkmal für Clemens Brentano (1778 – 1842), der von 1833 bis 1842 in München gelebt hatte. Dargestellt sind Figuren aus seinem Märchen »Gockel, Hinkel und Gackeleia«. (Von Angelika Fazekas stammt auch der → St.-Georgs-Brunnen auf dem Milbertshofener Platz.)

»Springende Pferde«

Der Bildhauer → Franz Mikorey (1907 – 1986) schuf die Skulptur »Springende Pferde«, die 1934 auf dem Tassiloplatz enthüllt wurde und seit 1974 in der Herzog-Wilhelm-Straße über dem abgedeckten Westlichen Stadtgrabenbach steht.

»Springende Pferde« (Fotos: August 2025)

»Auffliegende Vögel«

Karl Potzler* (1920 – 1995) gestaltete 1967 die Brunnenanlage »Auffliegende Vögel« in der Herzog-Wilhelm-Straße nahe dem Sendlinger Tor.

*) Mehr über Karl Potzler im Album über Brunnen

Herzogspitalstraße

Herzogspitalkirche

Herzog Albrecht V. von Bayern ließ 1555 im Münchner Hackenviertel ein Spital für kranke Hofbedienstete bauen, und 1572 weihte man auf dem Gelände des »Herzogspitals« eine Kirche: St. Elisabeth. 1715 gründete die mit Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern verheiratete Therese Kunigunde von Polen im Herzogspital ein St. Elisabeth geweihtes Servitinnen-Kloster, und Johann Anton Trubillio begann 1728 mit Johann Michael Proebstl, eine Klosteranlage zu bauen. Parallel dazu erfolgte eine barocke Umgestaltung der Herzogspitalkirche nach Plänen von Johann Baptist Gunetzrhainer. 1800 endete der Betrieb des Spitals, und das Kloster wurde 1803 säkularisiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte man die Ruinen durch Neubauten. Die neue Kirche wurde 1956/57 nach Plänen der Architekten Alexander Freiherr von Branca und Herbert Groethuysen gebaut (Herzogspitalstraße 7). Nur der 1727/28 errichtete barocke Turm der Herzogspitalkirche blieb erhalten.

Weinhaus Neuner

Das Weinhaus Neuner in der Herzogspitalstraße 8 befindet sich in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, das 1806 eine klassizistische Fassade erhielt und 1898 im Inneren neugotisch gestaltet wurde.

»Großer sitzender weiblicher Torso«

Der Bildhauer Lothar Fischer* (1933 – 2004) schuf mehrere Varianten der abstrakten Bronzeplastik »Großer sitzender weiblicher Torso«. Eine davon ist seit 1978 in München zu finden, an der Ecke Herzogspitalstraße / Herzog-Wilhelm-Straße im Hackenviertel.

*) Mehr zu Lothar Fischer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Hotterstraße

Die Hotterstraße im Hackenviertel der Altstadt, das frühere Hottergässchen (bis 1859), wurde nach einem Münchner mit Namen Hot benannt, der dort einen Garten besessen hatte.

Museum of Urban and Contemporary Art

Das 2016 im ehemaligen Umspannwerk der Stadtwerke München in der Hotterstraße eröffnete Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) widmete dem Briten Damien Hirst (*1965) eine Sonderausstellung von Oktober 2023 bis November 2024. Der Maler, Bildhauer und Konzeptkünstler hatte 1991 einen zerstückelten Tigerhai in Formaldehyd vorgestellt und war 2012 erneut in den Medien gewesen, als er seinen mit 8601 Diamanten besetzten Platinabguss eines Menschenschädels mit dem Titel »For the Love of God« präsentiert hatte. Im Zusammenhang mit der Ausstellung »The Weight of Things« brachte Damien Hirst an der 10.000 m² großen Hauswand im Hof des MUCA 540 Punkte in ebenso vielen verschiedenen Farben an. Und vor dem Museum stand vorübergehend eine Pegasus-Plastik von ihm.

MUCA (offizielle Website)

Josephspitalstraße

Um 1630 ließ das Kurfürstenpaar Elisabeth und Maximilian I. neben dem bereits existierenden Herzogspital aus dem Jahr 1555 das Josephspital mit einer katholischen Kirche errichten. Giovanni Antonio Viscardi* erweiterte die Anlage 1682 im Auftrag von Max II. Emanuel und schuf dabei praktisch einen barocken Neubau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die zerstörten Gebäude abgerissen. Die Namen Josephspitalstraße und Herzogspitalstraße erinnern an die Spitäler im Hackenviertel.

*) Mehr zu Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Fassade in der Josephspitalstraße (Foto: Dezember 2023)

Kreuzstraße

Ihren Namen erhielt die Kreuzstraße im Hackenviertel von der dortigen Allerheiligenkirche am Kreuz.

»Maria im Birnbaum«

Der Bildhauer Anton Pruska* (1846 – 1930) gestaltete das ungewöhnliche Jugendstil-Kalksteinrelief »Maria im Birnbaum« am von Max Ostenrieder 1904/05 im Stil der Deutschen Renaissance errichteten Roiger-Haus (Kreuzstraße 1, Ecke Brunnstraße).

*) Mehr über Anton Pruska im Album über Brunnen in München

Allerheiligenkirche am Kreuz

Nachdem 1478 im Hackenviertel ein kleiner zweiter Friedhof der Pfarrei St. Peter angelegt worden war, plante und baute Jörg von Halsbach (Ganghofer) die nach Süden (!) ausgerichtete spätgotische Friedhofskirche, die 1485 geweiht wurde. Den Chorturm erhielt die Allerheiligenkirche am Kreuz erst zehn Jahre später.

Folke Köbberling: »Mash & Heal«

Von Ende September 2024 bis voraussichtlich Oktober 2025 stehen an der Ecke Kreuz-/Herzog-Wilhelm-Straße im Hackenviertel, auf dem → Europaplatz in Bogenhausen und nahe des Stiglmaierplatzes (Schleißheimer Straße 6) in der Maxvorstadt drei von Folke Köbberling* aus kompostierbaren Materialien wie Lehm, Erde, Holz und Wolle geschaffene Nachbildungen von Autos. »Mash & Heal« hat sie ihre Kunstinstallation betitelt.

*) Mehr zu Folke Köbberling im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Neuhauser Straße

Die bereits im Mittelalter existierende Straße, die wir heute als Neuhauser Straße bezeichnen, hieß in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch Neuhauser Gasse. Benannt wurde sie nach dem früheren Dorf und heutigen Stadtteil Neuhausen. Sie bildet die Grenze zwischen dem Kreuzviertel im Norden und dem Hackenviertel im Süden. Bevor 1972 die erste Münchner Fußgängerzone eingerichtet wurde, fuhr die Trambahn zwischen Marienplatz und Stachus durch die Kaufingerstraße und die Neuhauser Straße.

Joseph Pschorr Haus

Nach der Schließung des Kaufhauses Karstadt am Dom riss man das Gebäude 2010 ab und errichtete dort nach Entwürfen des Berliner Architektenbüros Kuehn Malvezzi (Simona Malvezzi, Johannes und Wilfried Kuehn) bis Herbst 2013 das 50 Meter hohe Joseph Pschorr Haus mit einer Tiefgarage, Geschäften, Mietwohnungen, Untergeschossen, einem über mehrere Stockwerke reichenden Innenhof und einer spiegelnden Fassade in der Neuhauser Straße 19.

Augustiner Stammhaus

1817 zog der aus der Brauerei des 1803 säkularisierten Augustiner-Ordens hervorgegangene Augustiner-Bräu in die Neuhauser Straße. 1896/97 baute Emanuel von Seidl* dieses Stammhaus zur Augustiner Großgaststätte mit einem Muschelsaal und einem Arkadengarten aus. Stilistisch ist das Doppelhaus in der Münchner Altstadt eine Mischung aus Historismus (Neurenaissance) und Jugendstil.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Sendlinger Straße

Das Sendlinger Tor aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Sendlinger Straße wurden nach dem Ort Sendling außerhalb der damaligen Stadtmauer von München benannt. Heute verläuft die Sendlinger Straße als Fußgängerzone (seit 2019) zwischen dem Hacken- und dem Angerviertel der Altstadt.

Altes Hackerbräuhaus

1738 erwarb Simon Hacker für seine Brauerei ein älteres Gebäude. Sein Sohn Peter Paul Hacker übereignete es 1797 seinem Schwiegersohn Josef Pschorr. 1825 brannte das Brauhaus. Vier Jahre später kaufte die Familie Pschorr Nachbargebäude dazu und begann mit der Errichtung des heutigen Alten Hackerbräuhauses in der Sendlinger Straße 14. 1982 bis 1985 wurde es renoviert

Priesterhaus

Das spätbarocke ehemalige Priesterhaus St. Johann Nepomuk in der Sendlinger Straße 30 – neben der Asamkirche ‒ wurde 1771 bis 1773 von Matthias Krinner errichtet. 2019 bis 2022 fand eine Sanierung statt.

Asamhaus & Asamkirche

Der Baumeister Egid Quirin Asam erwarb um 1730 mehrere Grundstücke neben seinem Wohnhaus in der Sendlinger Straße. Auf einem davon, das gerade einmal 22,2 Meter tief und 8,8 Meter breit ist, errichtete er 1733 bis 1746 mit seinem Bruder Cosmas Damian Asam gemeinsam die Kirche St. Johann Nepomuk. Obwohl es sich um eine in die Häuserflucht integrierte Privatkirche handelte, mussten die Brüder Asam sie aufgrund von Protesten der Münchner Bürger öffentlich zugänglich machen.

In dem ovalen Reliquiar des Hauptaltars soll sich die Zunge des 1729 heilig gesprochenen Priesters Johann Nepomuk befinden, der sich auch unter Folter an das Beichtgeheimnis gehalten hatte.

Bei der Asamkirche handelt es sich um eines der bedeutendsten Bauwerke der beiden wichtigsten Baumeister des süddeutschen Spätbarocks. 1975 bis 1983 wurden die Fassaden und der im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Chor restauriert.

Zwei Felsen flankieren das Portal. Darüber ist der auf einer Wolke in den Himmel auffahrende Johann Nepomuk dargestellt.

Was hebt den Menschen über sich hinaus? Der Stuck am Asamhaus gibt Antworten. Es sind Kunst, Wissenschaft und Medizin, Liebe, Glaube und Hoffnung. In einer Szene nimmt Pallas Athene ein zuversichtlich zu ihr aufblickendes Kind mit, das ein Trunkenbold zurückzuhalten versucht.

Album über Asamhaus & Asamkirche

Glockenspiel in der Sendlinger Straße

Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München stiftete der Juwelier Fridrich in der Sendlinger Straße 15 ein Glockenspiel, das bis heute zu jeder vollen Stunde an der Hausecke Sendlinger Straße / Hermann-Sack-Straße erklingt.

Sendlinger Straße 56

Das neugotische Wohn- und Geschäftshaus Sendlinger Straße 56 wurde 1899 nach Plänen des Architekten Max Ostenrieder (1870 – 1917) errichtet.

Sendlinger Tor, Sendlinger-Tor-Platz

Sendlinger Tor

Bei der Anlage der zweiten Stadtbefestigung Münchens von 1285 bis 1337 entstand auch das 1318 erstmals urkundlich erwähnte Sendlinger Tor im Süden der historischen Altstadt. Um 1420 kamen die Flankentürme dazu, aber der Mittelturm wurde 1808 abgerissen. Arnold Zenetti* restaurierte das Sendlinger Tor 1860 im neugotischen Stil, und 1906 baute Wilhelm Bertsch den weiten Durchfahrtsbogen und die Turmportale ein.

*) Mehr zu Arnold Zenetti im Album über Architekten

AIDS-Memorial

Wolfgang Tillmans (*1968) begeisterte sich bereits als Schüler für Fotografie und studierte 1990 bis 1992 am Bournemouth & Poole College of Art and Design. 2000 wurde der Fotograf mit dem Turner Prize ausgezeichnet. Mit seiner Stiftung »Between Bridges« engagiert sich Wolfgang Tillmans für Humanismus und LGBTQIA+, für Demokratie und gegen Rassismus.

2001 gewann Wolfgang Tillmans den Wettbewerb der Stadt München für ein AIDS-Memorial, das 2002 am Sendlinger Tor enthüllt wurde. Die Stele ist beschrieben mit »AIDS – den Toten – den Infizierten – ihren Freunden – ihren Familien – 1981 bis heute«.

Sendlinger-Tor-Platz

Der Sendlinger-Tor-Platz befindet sich an der Grenze zwischen dem Anger- und dem Hackenviertel, der Altstadt und dem (sich an der Lindwurmstraße teilenden) Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Der → Brunnen befindet sich beispielsweise in der Ludwigsvorstadt.

Das Jugendstil-Gebäude am Sendlinger-Tor-Platz 10 im Hackenviertel wurde 1913/14 vom Hoch- und Tiefbauunternehmen Heilmann & Littmann errichtet.

Stachus

Der Stachus gehört nur teilweise zum Hackenviertel. Der nordöstliche Bereich ist dem Kreuzviertel zuzurechnen, und im Westen beginnen die Maxvorstadt und die Ludwigsvorstadt.

Album über den Stachus