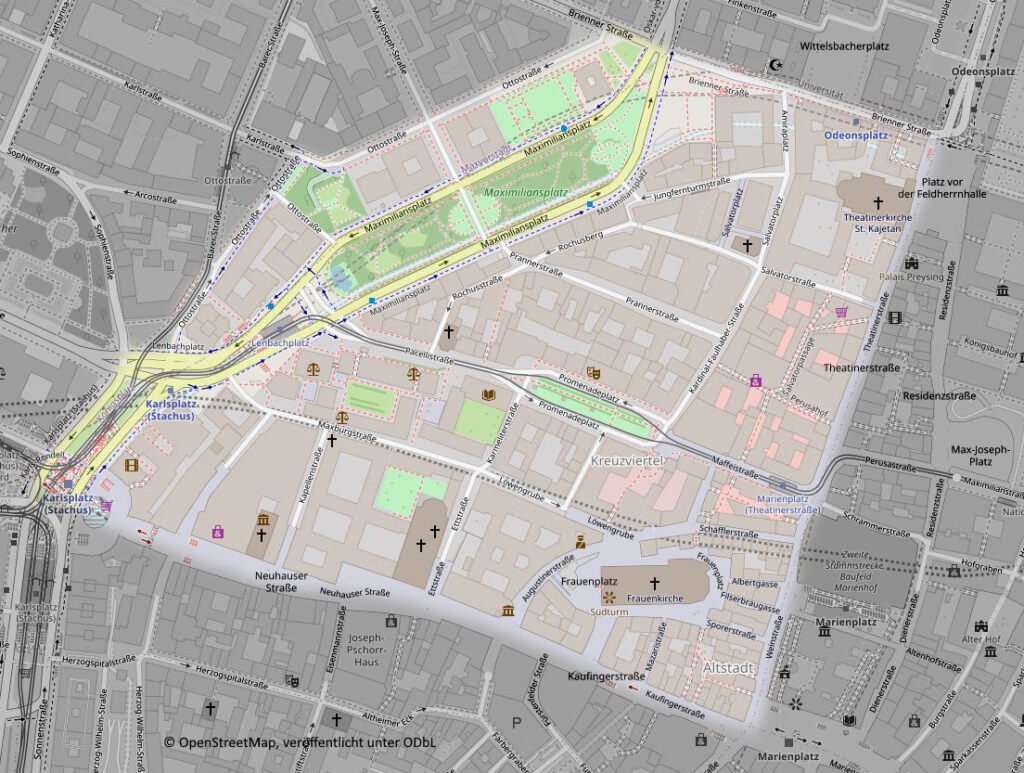

München: Kreuzviertel

Der zum Münchner Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel gehörende Stadtteil Altstadt ist in vier Stadtviertel gegliedert: Kreuzviertel und Graggenauer Viertel im Norden, Angerviertel und Hackenviertel im Süden. Der Marienplatz befindet sich als Zentrum dazwischen. Beim Kreuzviertel handelt es sich um das nordwestliche Viertel der Altstadt zwischen Kaufingerstraße, Neuhauser Straße, Theatiner- und Weinstraße.

Brienner Straße

Die Brienner Straße verbindet Odeons-, Karolinen-, Königs- und Stiglmaierplatz. Im ersten Abschnitt, bis zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus, trennt sie das Kreuzviertel der Altstadt und die Maxvorstadt, dann verläuft sie quer durch die Maxvorstadt. Zwischen Odeons- und Königsplatz ist der nach dem Ort der Schlacht Anfang 1814 bei La Rothière nahe Brienne-le-Château gegen Napoleon benannte Straßenzug eine der vier Münchner Prachtstraßen (neben der Ludwig-, Maximilian- und Prinzregentenstraße).

Palais Moy

Das der Theatinerkirche benachbarte klassizistische Palais Moy (Briennerstraße 1) wurde 1824/25 von Leo von Klenze* (1784 – 1864) für den Juwelier Franz Xaver Trautmann gebaut. 1830 kam das Anwesen in den Besitz des Grafen Aloys von Arco-Stepperg (1808 – 1891), der 1877 in zweiter Ehe seine Lebensgefährtin heiratete, die Münchner Schauspielerin und Tänzerin Pauline Oswald (1851 – 1902). Die von ihm legitimierte gemeinsame Tochter Sophie Gräfin von Arco-Stepperg (1868 – 1952) heiratete 1890 den aus französischem Adel stammenden königlich-bayrischen Reichsrat Ernst Graf von Moy de Sons (1860 – 1922), und nach ihrem Tod erbten die Grafen von Moy de Sons das Palais.

Der im Zweiten Weltkrieg zerbombte Gebäudekomplex wurde 1950 – 1952 von dem Münchner Architekten Georg Hellmuth Winkler (1899 – 1983) rekonstruiert. 1951 gestaltete er auch den Brunnen im Innenhof.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Innenhof des Palais Moy (Fotos: Juni 2024)

Luitpoldblock

Der Fabrikant und spätere Bürgermeister Joseph von Utzschneider (1763 – 1840) erwarb 1809 eine Reihe von benachbarten Immobilien außerhalb der Stadtmauer und ließ dort 1810 bis 1812 vermutlich vom Hofmaurermeister Joseph Deiglmayr einen klassizistischen Gebäudekomplex am Fürstenweg (seit 1826: Brienner Straße) für seine Brauerei, sein Mathematisches Institut, Wohnungen und Geschäftshäuer errichten.

1825 erwarb Angelo Sabbadini (1753 – 1834) das Anwesen mit der Brauerei und übereignete es 1827 seiner Tochter Elisabeth und seinem Schwiegersohn Ludwig Knorr (1783 – 1852), der den Betrieb 1851 einstellte. Seine Erben verkauften ihre Anteile an den »Knorrhäusern« bis 1863 nach und nach an verschiedene Interessenten. 1885 erwarb der Kaufmann Gottfried Kohlermann die Immobilie für seinen Onkel Heinrich T. Hoech (1845 – 1905), und der ließ sie 1886/87 von dem Architekten Otto Lasne im Stil der Neurenaissance umgestalten. Dabei entstand auch ein grandioses Palastcafé, das am 1. Januar 1888 eröffnet wurde: das nach dem Prinzregenten benannte Café Luitpold. (Zwei Jahre später richtete Heinrich T. Hoech beim heutigen Romanplatz in Nymphenburg den damals größten Vergnügungspark Deutschlands ein.)

Album über U-Bahnhöfe

Mit dem Stummfilm »Vater und Sohn« eröffneten 1929 die Luitpold-Lichtspiele (bis 1974 betrieben), und 1930 erteilte die Stadt München dem Café Luitpold die Genehmigung, auch auf dem Bürgersteig Tische und Stühle für die Gäste aufzustellen. Ein Boulevard-Café war damals ein Novum in München.

Nach dem Bankrott des damaligen Besitzers wechselten Nutzung und Eigentumsverhältnisse, bis die Bayerische Vereinsbank 1934 den Luitpoldblock im Kreuzviertel übernahm. Der wurde bei Luftangriffen 1944 großenteils zerstört, 1948 nur teilweise und notdürftig wieder aufgebaut.

1960 erwarb die Münchner Unternehmerfamilie Zechbauer den Luitpoldblock für Marika Buchner (geborene Zechbauer, 1935 – 2023) und deren Ehemann Paul Buchner (1928 – 2013). 1962 konnte das vom Architekten Reinhard Riemerschmid (1914 – 1996) neu gestaltete Café wiedereröffnet werden, aber noch bis 1976 wurde am Luitpoldblock um- und neugebaut. Eine Generalsanierung des Altbaus erfolgte von 1984 bis 1986, und 1989 entstand der Palmengarten mit einer zwölf Meter hohen Glaskuppel nach Entwürfen der Architekten Jakob Bader und Siegward Graf Pilati. 2001 baute man den von Housi Knecht (*1951) gestalteten »Brunnen fürs Leben« ein. Das Café Luitpold wurde 2009/10 noch einmal neu gestaltet.

Aus dem Hausarchiv von Marika und Paul Buchner entstand 2004 ein kleines Museum über die Geschichte der Kaffeehauskultur von 1888 bis zur Gegenwart.

Literatur:

Michael Schattenhofer: Der Luitpoldblock im Wandel der Zeit,

in: Michael Schattenhofer: Beiträge zur Geschichte der Stadt München, Hg.: Historischer Verein von Oberbayern, München 1984

Luitpoldblock (offizielle Website)

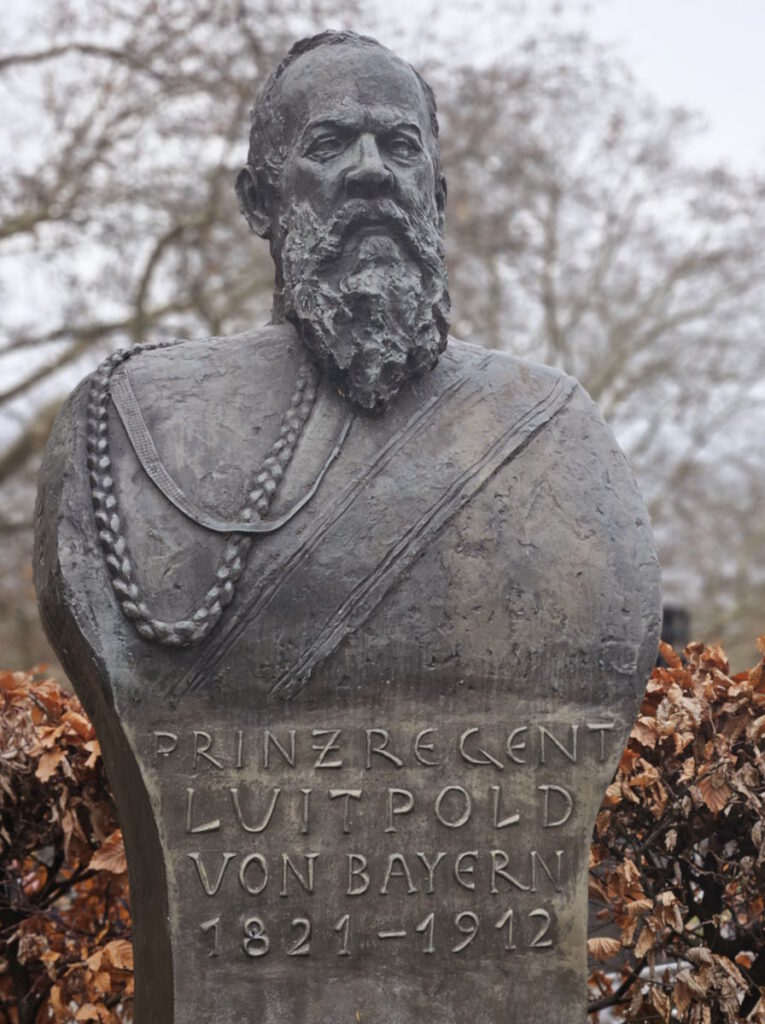

Prinzregent-Luitpold-Brunnen

Der Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987) gestaltete 1983 den Prinzregent-Luitpold-Brunnen vor dem Luitpoldblock in der Brienner Straße. Von ihm stammen auch einige andere Brunnen in München, wie der → Fischbrunnen auf dem Marienplatz, der → Rindermarktbrunnen und der → Moses-Brunnen im Hof der Neuen Maxburg.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Ettstraße

1886 wurde die damalige »Weite Gasse« nach dem Komponisten Caspar Ett (1788 – 1847) umbenannt, der 1816 Hoforganist der nahen Michaelskirche geworden war.

Polizeipräsidium

Prinzregent Luitpold ließ ein Kloster der Augustinereremiten im Kreuzviertel abreißen, um Platz für den Neubau des Polizeipräsidiums München zu schaffen. Es wurde 1911 bis 1914 nach Plänen von Theodor Fischer* (1862 ‒ 1938) errichtet. Der Stil ist historisierend mit Jugendstilelementen und Anklängen an Altmünchner Bauformen. Die Entwürfe für die figürlichen Darstellungen in den Pfeilerfüllungen des Hauptportals stammten vom Bildhauer Bernhard Halbreiter* (1881 – 1940).

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten und mehr zu Bernhard Halbreiter im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Frauenplatz

Bis 1789 diente der heutige Platz vor der Frauenkirche als Friedhof.

Wasserpilz-Brunnen

Bernhard Winkler* (1929 – 2024) – der Architekt der Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz – gestaltete 1972 auch die Brunnenanlage auf dem Frauenplatz, die zunächst Wasserglocken-Brunnen hieß, inzwischen aber als Wasserpilz-Brunnen bekannt ist.

*) Mehr zu Bernhard Winkler im Album über Brunnen

Bronzemodell der Altstadt München

Auf dem Frauenplatz im Kreuzviertel steht seit 2004 ein von Egbert Broerken geschaffenes Bronzemodell der Altstadt im Maßstab 1:500. Damit können sich auch Sehbehinderte oder Leseunkundige einen räumlichen Endruck verschaffen.

St.-Benno-Brunnen

Bischof Benno von Meißen wurde im Sachsenkrieg (1073 – 1075) von König Heinrich IV. des Hochverrats beschuldigt und beteiligte sich 1077 an der Wahl des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden. Einer Legende zufolge warf Benno den Schlüssel zum Dom in die Elbe, als er weichen musste, aber als er nach Meißen zurückkehrte, servierte man ihm einen Fisch, in dem er den Schlüssel wiederfand.

Papst Hadrian VI. sprach ihn 1523 heilig. Dagegen protestierte Martin Luther (»Wider den Abgott und Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden«), und Anhänger des Reformators zerstörten 1539 das Grab Bennos im Meißener Dom. Daraufhin ließ Herzog Albrecht V. von Bayern die Gebeine bzw. Reliquien 1576 in den Münchner Dom bringen. 1580 wurde der hl. Benno zum Schutzpatron Münchens und Bayerns proklamiert.

Der Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987) gestaltete 1972 einen St.-Benno-Brunnen mit einer Figur des Heiligen aus rotem Porphyr. Sie steht am Frauenplatz neben dem Dom. Seit 2016 ist die Brunnenfigur allerdings nur durch einen Bauzaun zu sehen.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Frauenkirche

Die Wittelsbacher errichteten im 13. Jahrhundert eine spätromanische dreischiffige Basilika. 1472 wurde das bestehende Gotteshaus für einen Neubau abgerissen, dessen Grundstein bereits 1468 gelegt worden war. Gestaltet wurde die neue spätgotische Frauenkirche von Jörg Halsbach (Jörg Ganghofer), der parallel dazu das (Alte) Rathaus baute. Für den Dachstuhl der 109 Meter langen und 40 Meter breiten dreischiffigen Hallenkirche aus Backstein benötigte der Zimmermeister Heinrich aus Straubing 147 schwerbeladene Bauholzflöße (630 Festmeter). Die beiden Türme wurden mit Ausnahme der Hauben 1488 fertiggestellt, und 1494 wurde die Frauenkirche ‒ der Dom zu Unserer Lieben Frau ‒ geweiht. Dabei handelt es sich um eine der drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Die Türme der Frauenkirche mit den 1525 aufgesetzten »welschen« Renaissance-Hauben sind Münchens Wahrzeichen. Der Nordturm ist 98,57 Meter, der Südturm 98,45 Meter hoch.

Album über die Frauenkirche

Hartmannstraße

Die Hartmannstraße wurde nach Jakob von Hartmann (1795 – 1873) benannt, einem bayrischen Infanterie-General, der sich im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 hervorgetan hatte.

Johann Grübel stockte 1891/92 das Gebäude des ehemaligen Schlößl- oder Gschlößlbräus im Kreuzviertel (Hartmannstraße 8) auf und versah es mit einer neubarocken Fassade. Bis 1995 befand sich dort das Restaurant Schwarzwälder.

Herzog-Max-Straße

Die Herzog-Max-Straße im Kreuzviertel wurde 1803 nach der Herzog-Max-Burg – kurz: → Maxburg –

benannt.

Der Architekt Albert Schmidt (1841 – 1913) baute 1883 bis 1887 im Auftrag König Ludwigs II. die neuromanische (Alte) Hauptsynagoge München in der Herzog-Max-Straße. Hitler ließ die Synagoge im Juni 1938 abreißen. Die frei gewordene Fläche wurde dann als Parkplatz genutzt.

2023 entdeckte man am Isarwehr bei der → Großhesseloher Brücke Teile der Alten Hauptsynagoge, die dort wohl zum Hochwasserschutz verbaut worden waren.

Der Bildhauer Herbert Peters (1925 ‒ 2006) schuf 1969 einen Denkmal, das seither in der Herzog-Max-Straße neben dem → Künstlerhaus die Erinnerung an die Alte Hauptsynagoge und die Verbrechen der Nationalsozialisten wach hält.

Denkmal am Standort der Alten Hauptsynagoge München (Fotos: März 2025)

Jungfernturm

Der nach dem damals nahen Friedhof »Zur Jungfrau Maria« benannte gotische Wehrturm – der Jungfernturm – wurde als Teil der äußeren Stadtmauer errichtet und Ende des 15. Jahrhunderts zu einem mächtigen Artillerieturm umgebaut, aber 1804 riss man die längst nicht mehr zweckmäßige Anlage ab, und es blieb nur ein Mauerrest in der Jungfernturmstraße erhalten.

Kardinal-Faulhaber-Straße

Michael von Faulhaber (1869 ‒ 1952) war ab 1917 Erzbischof von München und Freising und wurde 1921 zum Kardinal erhoben. 1952 benannte man die frühere Promenadestraße nach ihm.

Kurt-Eisner-Denkmal

Der Pazifist und Sozialdemokrat Kurt Eisner (1867 – 1919) engagierte sich ab 1917 in Bayern für die USPD. Im Januar 1918 gehörte er zu den Initiatoren einer Streikwelle gegen den Krieg und verbrachte deshalb neun Monate in Haft. Am 8. November 1918 erklärte der Politiker König Ludwig III. für abgesetzt und proklamierte den Freistaat Bayern (Novemberrevolution). Eine Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte wählte Kurt Eisner zum Ministerpräsidenten der Republik, aber bei der Landtagswahl Anfang 1919 erhielt die USPD gerade einmal 2,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Deshalb wollte Kurt Eisner am 21. Februar 1919 seinen Rücktritt erklären. Auf dem Weg zum Landtag in der Prannerstraße wurde er in der heute nach Kardinal Faulhaber benannten Straße von einem Attentäter erschossen. Am Ort des Attentats befindet sich seit 1989 ein von Erika Maria Lankes gestaltetes Denkmal in Form von einer Bodenplatte.

Kardinal-Faulhaber-Straße 1

Das → Palais Neuhaus-Preysing in der Prannerstraße 2 wurde 1737 von Philipp Jakob Köglsperger nach einem Entwurf seines Lehrers François de Cuvilliés d. Ä.* anstelle eines älteren Palais der Adelsfamilie von Neuhaus errichtet. Im letzten Jahrzehnt des 19. und ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erwarb die benachbarte Bayerische Staatsbank das Palais der Familie von Neuhaus und weitere Stadtpaläste. Einige davon wurden abgerissen und von dem Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) durch Neu- und Erweiterungsbauten ersetzt. Die Bauplastik in der Kardinal-Faulhaber-Straße stammt von dem Bildhauer Heinrich Waderé (1865 – 1950). Seit Oktober 2023 befindet sich das Hotel »Rosewood Munich« in dem Gebäudekomplex der früheren Bank im Kreuzviertel.

*) Mehr zu François de Cuvilliés im Album über Architekten

Palais Holnstein

Kurfürst Karl Albrecht beauftragte François de Cuvilliés d. Ä.* mit der Errichtung eines Stadtpalais für seinen unehelichen Sohn Franz Ludwig Graf von Holnstein oder dessen Mutter Maria Caroline Charlotte Sophie von Ingenheim. Von 1733 bis 1737 dauerten die Bauarbeiten. Die Rokoko-Stuckarbeiten an der Fassade und im Inneren stammen vermutlich von Johann Baptist Zimmermann.

1800 kam das Palais Holnstein in staatlichen Besitz, und als das Erzbistum München-Freising gegründet wurde, erhielt es der Erzbischof 1821 als Dienstsitz. Deshalb spricht man auch vom Erzbischöflichen Palais. Es gilt als das bedeutendste der noch erhaltenen Adelspaläste aus der Barockzeit in München.

1970/71 entkernte man einen Teil des Gebäudes, und im Jahr darauf wurde die Fassade restauriert.

*) Mehr zu François de Cuvilliés im Album über Architekten

Palais Holnstein (Fotos März 2023 / Juni 2024)

Kardinal-Faulhaber-Straße 10

Nach einem Entwurf des Münchner Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) ließ die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank 1895/96 ein neubarockes Verwaltungsgebäude in der Kardinal-Faulhaber-Straße 10 errichten. Der historisierende Fassadenschmuck aus Sandstein stammt von dem Bildhauer Hugo Kaufmann (1868 – 1919).

Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fotos: 2023/24/26)

Palais Porcia

Maria Anna Katharina Gräfin Fugger (geborene San Martino d’Aglie), die als Hofdame der Kurfürstin Henriette Adelheid von Savoyen nach München gezogen war, ließ 1693/94 für sich und ihren Ehemann Paul Graf Fugger zu Mickhausen und Duttenstein vom Hofmaurermeister Philipp Zwerger nach Plänen des kurfürstlichen Hofbaumeisters Enrico Zuccalli* ein Palais errichten (Kardinal-Faulhaber-Straße 12). Der bayrische Kurfürst Karl Albrecht kaufte es 1731 und schenkte es seiner Mätresse Josepha Maria, der späteren Gräfin von Topor-Morawitzky auf Tenczin und Rudnitz, ab 1737 Ehefrau des Hofkämmerers Antonio de Porcia. Für sie baute François de Cuvilliés d. Ä.* die Vierflügelanlage 1731 bis 1737 aufwändig zum Rokoko-Stadtpalast um. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Palais Porcia bis auf die Fassade zerstört. 2008 sanierte man die Fassade und restaurierte sie so, wie Cuvilliés sie gestaltet hatte.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Karmeliterstraße

Karmelitenkirche

Kurfürst Maximilian I. (1573 – 1651) hatte den Bau einer Votivkirche gelobt. Diese wurde erst nach seinem Tod als Ersatz für die alte Karmelitenkirche errichtet, und zwar vom kurfürstlichen Hofbaumeister Marx Schinnagl (1612 – 1681) nach Plänen seines Vorgängers Hans Konrad Asper (um 1588 ‒ 1666). 1660 weihte man das Bauwerk. 1802 bis 1811 veränderte Nikolaus Schedel von Greiffenstein die Fassade vom Barock zum Klassizismus.

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Karmelitenkirche St. Nikolaus wurde 1955 bis 1957 von Sep Ruf* (1908 – 1982) vereinfacht als profanes Archiv- und Bibliotheksgebäude mit einem Ausstellungsraum wieder aufgebaut. Dabei rekonstruierte man nur die Fassade und die Chorapsis. 1981 wurden in der ehemaligen Sakristei Fresken von Johann Anton Gumpp und Stuck von Francesco Marazzzo freigelegt.

*) Mehr zu Sep Ruf im Album über Architekten

Kaufingerstraße

Die Fußgängerzone vom Marienplatz zum Stachus durch die Kaufingerstraße und Neuhauser Straße bildet die südliche Grenze des Kreuzviertels. Die Kaufingerstraße heißt seit 1316 nach dem damaligen Patriziergeschlecht Kauferinger.

Kaufingerstraße 8 ‒ 24

Kaufingerstraße 8: Das neubarocke Ädikulafenster und die Reliefbüste der Maria in einer Muschelnische darüber stammen vermutlich aus dem Jahr 1889. ‒ 1888 bis 1890 gestaltete der Architekt Lorenz Wimmer das Eckhaus Kaufingerstraße 24 / Liebfrauenstraße 2 mit einer Natursteinfassade im Stil der Neurenaissance.

Barbara mit dem Turm

Bei der Fassadenfigur in der Kaufingerstraße 23 handelt es sich um eine 1954 vom Bildhauer Max Hoene (1884 – 1965) gestaltete Steinskulptur der hl. Barbara. Einer Legende zufolge lebte Barbara im 3. Jahrhundert in Nikomedien. Wenn ihr Vater auf Reisen ging, sperrte er sie in einen Turm, um ihre Jungfernschaft zu schützen (»Barbara mit dem Turm«). Gegen seinen Willen ließ Barbara sich taufen – und wurde deshalb zur Märtyrerin: Der eigene Vater soll sie nach der Folter enthauptet haben.

»Zum Schönen Turm«

Das Geschäftshaus »Zum Schönen Turm« wurde 1912 bis 1914 nach Plänen der Architekten Eugen Hönig und Karl Söldner für die Textilhandelsgesellschaft Bamberger & Hertz gebaut. Die Bildhauerarbeiten führte Julius Seidler 1914/15 aus. Benannt wurde das Gebäude nach dem 1157 dort errichteten, 1479 erneuerten, 1807 abgerissenen Torturm der ältesten Stadtmauer Münchens (Altstadt). Der ist an einer Hausecke abgebildet, über dem Goldschmied, der einer Legende zufolge in Utrecht hingerichtet wurde, weil man ihm nicht glaubte, dass ein verschwundenes Geschmeide von einer Elster geraubt worden war. Auch eine Gedenktafel erinnert an den »Schönen Turm«.

Kurz vor der »Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben« vom 12. November 1938 übernahm der Einkaufsleiter Hans Hirmer das Kaufhaus von Siegfried Bamberger und änderte den Namen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Siegfried Bamberger sein Eigentum zurück, aber 1951 kaufte es ihm die Familie Hirmer ab und eröffnete 1962 in der Kaufingerstraße das Stammhaus der Herrenmode-Firmengruppe.

In den Achtzigerjahren rekonstruierte Peter F. Miller den im Krieg zerstörten Figurenschmuck von Julius Seidler.

Hirmer-Fassaden (links: Frauenplatz, 2025; rechts: Augustinerstraße, 2014)

Lenbachplatz

Die damalige Bachstraße wurde 1905/06 nach dem Maler Franz von Lenbach (1836 – 1904) umbenannt und heißt seither Lenbachplatz, obwohl es sich auch heute noch mehr um einen breiten Straßenzug mit Verkehrsinsel als um einen Platz handelt. Und dieser Straßenzug zwischen Stachus und → Maximiliansplatz, Kreuzviertel und Maxvorstadt ist Teil des Altstadtrings.

Alte Börse

Die Deutsche Bank ließ sich 1896 bis 1898 vom Architekten und Bauunternehmer Albert Schmidt (1841 – 1913) ein neubarockes Gebäude am Lenbachplatz errichten. Das im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstörte Bauwerk wurde 1948/49 durch Jac Lehner ohne die Eckkuppeln am Dachgeschoss restauriert. Weil es 1963 bis 2007 von der Münchner Börse genutzt wurde, nennt man die Alte Börse auch Neue Börse. 2007 bis 2009 fand eine umfassende Sanierung des Gebäudes statt.

Bernheimer Haus

Friedrich von Thiersch* (1852 – 1921) baute 1887 bis 1889 das Geschäftshaus für den Textilkaufmann Lehmann Bernheimer am Lenbachplatz 3, und sein Schüler Martin Dülfer* (1859 – 1942) gestaltete die neubarocke Fassade. An der Eröffnungsfeier im Dezember 1889 nahm auch Prinzregent Luitpold teil. Nach einem Brand im Februar 1897 ergänzte der Hoflieferant sein Sortiment durch Tapisserien, Teppiche und Antiquitäten.

1918 übergab Lehmann Bernheimer das Geschäft seinem Sohn Otto. Ende 1938 wurde das Unternehmen »arisiert«, und die jüdische Familie Bernheimer musste nach einer Inhaftierung im KZ Dachau das Land verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Otto Bernheimer die durch Luftangriffe beschädigte Immobilie zurück, und 1948 nahm er den Geschäftsbetrieb wieder auf.

1987 erwarb der Bauunternehmer Jürgen Schneider das Bernheimer-Haus und beauftragte den Architekten Alexander von Branca, die Fassaden zu sanieren, das Innere jedoch aufwändig zu modernisieren und eine Tiefgarage einzubauen. Die Deutsche Bank, die nach dem Zusammenbruch des Schneider-Unternehmens 1993 die Immobilie übernahm, ließ die Bauarbeiten abschließen, die wohl mehr als 100 Millionen D-Mark kosteten.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch und Martin Dülfer im Album über Architekten

1909/10 errichtete Friedrich von Thiersch auch den ebenfalls neubarocken Erweiterungsbau des Bernheimer-Hauses zur Ottostraße.

Erweiterungsbau des Bernheimer Hauses, Ottostraße 4-8 (Fotos: Mai / August 2025)

Ehemalige Aufhäuser Bank

Nachdem Albert Schmidt das → Bankgebäude am Lenbachplatz 2 errichtet hatte, baute er 1898 bis 1901 auch das neubarocke Gebäude am Lenbachplatz 4, und zwar für die Aufhäuser Bank. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Wilhelm Linder 1946 bis 1951 den Wiederaufbau.

Ehemalige Aufhäuser Bank am Lenbachplatz (Fotos: Mai 2023)

Lenbachplatz 5

Das Gebäude am Lenbachplatz 5 wurde 1903/04 von Emanuel von Seidl* im historisierenden Stil des Jugendstil-Klassizismus gestaltet. 1997 wurde das Gebäude hinter der im Zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört gebliebenen Fassade abgerissen und neu errichtet.

*) Mehr zu Emanuel von Seidl im Album über Architekten

Wittelsbacher Brunnen

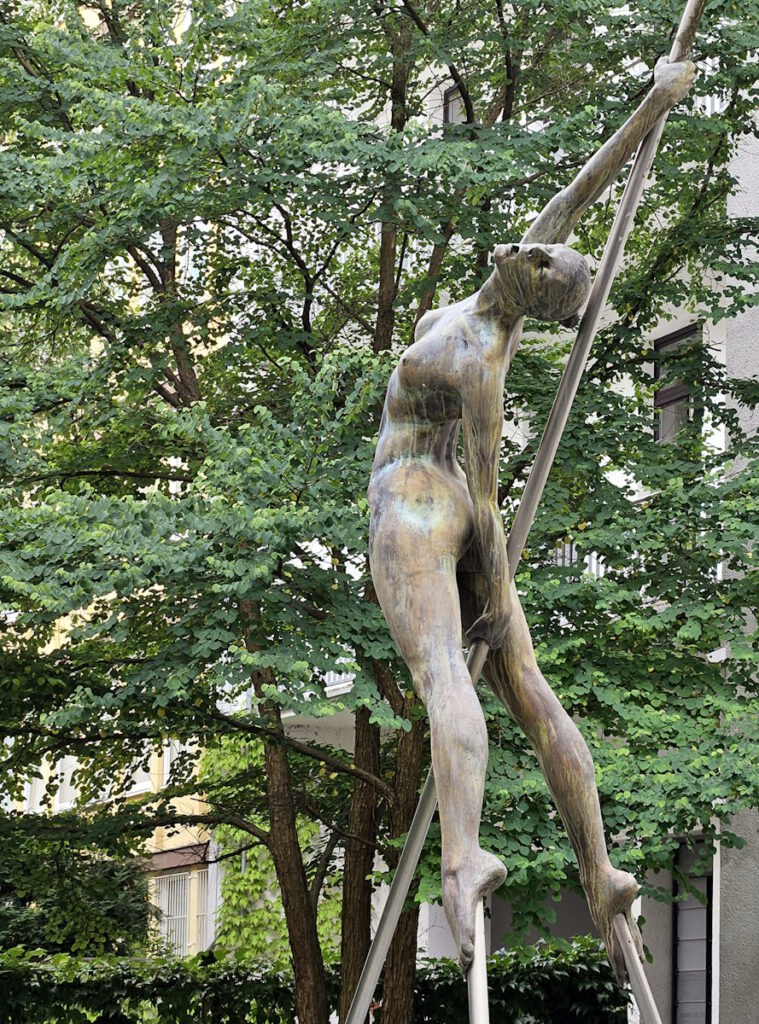

Die Fertigstellung der städtischen Wasserversorgung aus dem Mangfalltal feierte München mit dem 1893 bis 1895 auf Resten der Stadtmauer nach Entwürfen des Bildhauers Adolf von Hildebrand* (1847 ‒ 1921) errichteten klassizistischen Wittelsbacher Brunnen. Er symbolisiert die Urkräfte des Elements Wasser. Der zum Wurf eines Felsbrockens ansetzende Reiter steht für die zerstörerische Kraft des Wassers. Die Amazone mit der Schale versinnbildlicht dagegen die lebenswichtige Funktion des Wassers.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen

Münchner Künstlerhaus

Prinzregent Luitpold legte am 3. Juli 1893 den Grundstein für das von Gabriel von Seidl* im Stil der Neorenaissance entworfene Vereinshaus Münchner Künstler, das unter Leitung von Franz von Lenbach und Ferdinand von Miller gebaut und am 29. März 1900 eröffnet wurde. Bei einem Luftangriff am 14. Juli 1944 ging das Künstlerhaus in Flammen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es schrittweise wiedereröffnet, bis die Restaurierung 1998 abgeschlossen werden konnte. Die Münchner Künstlerhaus-Stiftung entstand am 28. Dezember 2001.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Zu Ehren des Komikers und Schauspielers Konrad Dreher (1859 – 1944) gestaltete der Bildhauer Heinrich Waderé (1865 – 1950) einen Brunnen, der seit 1994 im Innenhof des Münchner Künstlerhauses zu finden ist. Allerdings fehlt inzwischen die Brunnenfigur.

Vom 3. Juli bis 30. August 2024 stellten junge Münchner Künstlerinnen unter dem Titel »Chaos in der Ordnung im Chaos« im Künstlerhaus aus. »Chaos und Ordnung existieren ineinander, umeinander und nebeneinander in faszinierendem Wechselspiel.« (Münchner Künstlerhaus)

Album zur Ausstellung »Chaos in der Ordnung im Chaos« im Künstlerhaus (privat)

Liebfrauenstraße

Die Liebfrauenstraße zwischen der Frauenkirche bzw. dem Frauenplatz und der Kaufingerstraße heißt seit 1872 nach dem Sakralbau, dessen offizieller Name »Dom zu unserer lieben Frau« lautet.

Am Eingang Liebfrauenstraße 1 fällt ein Bogen mit Münchner Kindl und vier markanten Köpfen auf, aber leider verfügt nicht einmal das von Renate Zelger im Sommer 2025 befragte Unternehmensarchiv Hirmer über weitere Informationen dazu.

Löwengrube

In der heutigen Löwengrube – früher: Enge Gasse, Augustinerstockgasse, Kistlergasse – soll es nicht nur eine vergoldete Löwenfigur an einer Fassade gegeben haben, sondern auch ein Fresko mit der Darstellung der biblischen Szene von Daniel in der Löwengrube.

Das Gebäude in der Löwengrube 18 im Stil der Neurenaissance stammt aus dem Jahr 1899. Julius Metzger baute es 1923 um und fügte den stuckierten Neurokoko-Erker hinzu. Die im Zweiten Weltkrieg entstandenen Schäden beseitigte man um 1950.

Maxburg, Maxburgstraße

Die 1593 bis 1597 nach einem Brand im Alten Hof vom Architekten Wendel Dietrich für Herzog Wilhelm V. neben dem → Jesuitenkolleg errichtete Stadtresidenz im Stil der Renaissance wurde später nach Herzog Maximilian Philipp (1638 – 1705) benannt: Herzog-Max-Burg, kurz: Maxburg. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Komplex zerstört, aber Erwin Schleich meint in seinem Buch »Die zweite Zerstörung Münchens« (Stuttgart 1981), dass man das Renaissanceschloss hätte restaurieren können. Stattdessen riss man die Ruine ab, zuletzt 1951 die Fassaden. Anstelle der alten Maxburg entstand 1954 bis 1957 nach Entwürfen der Architekten Sep Ruf* (1908 – 1982) und Theo Pabst (1905 – 1972) ein Komplex aus Verwaltungs- und Geschäftsgebäuden.

Der Moses-Brunnen im Innenhof der Maxburg wurde 1955 von Josef Henselmann* (1898 – 1987) gestaltet: Die Bronzefigur steht auf einem Granit-Findling über dem Wasserbecken. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich seit 2018 die von Josef Henselmanns Enkel Josef Alexander Henselmann* geschaffene 2,2 m hohe Bronzestatue »Das Paar«.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen, zu Josef Alexander Henselmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum und über Sep Ruf im Album über Architekten

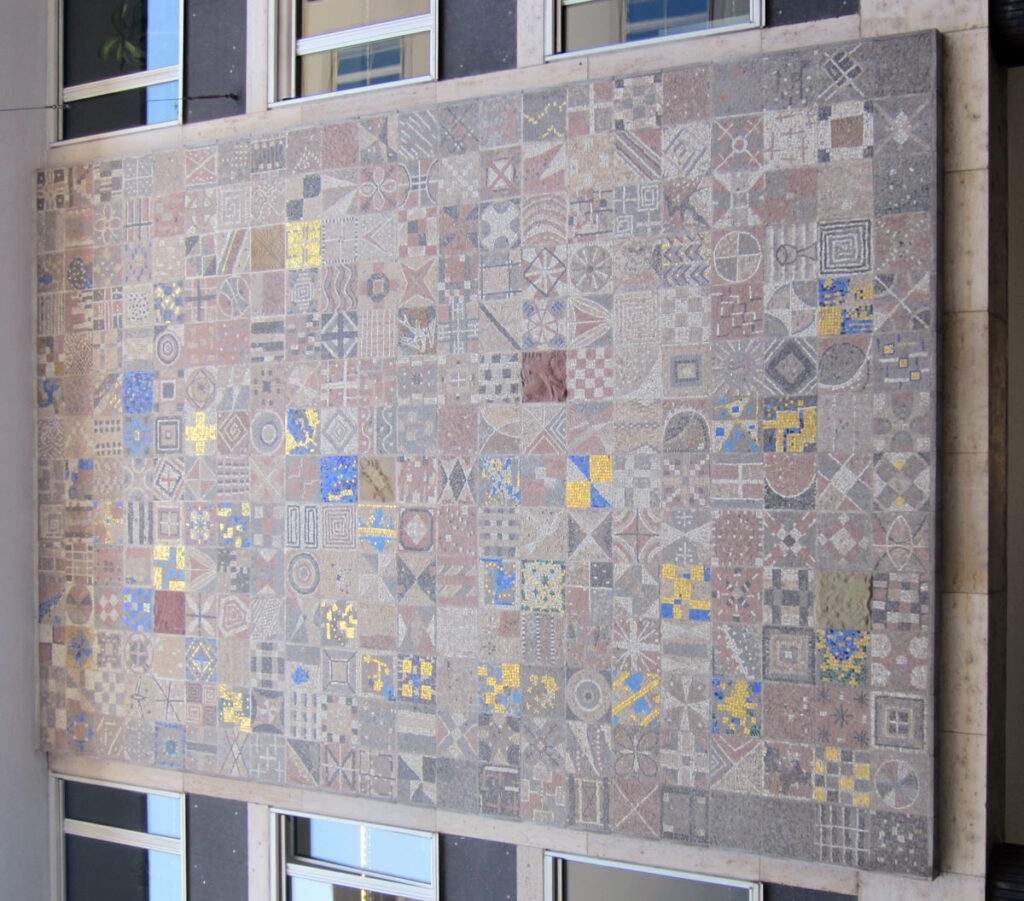

Der Bildhauer Karl Knappe* (1884 – 1970) schuf das Sandsteinrelief eines Engels hinter einer Weltkugel an der Fassade der Neuen Maxburg. Die beiden Plattenmosaike in der Maxburgstraße wurden von den Künstlern Blasius Spreng* (1913 – 1987) und Wilhelm Braun* (1906 – 1986) gestaltet.

*) Mehr zu Wilhelm Braun, Karl Knappe und Blasius Spreng im Album über Kunst im öffentlichen Raum

»In Erinnerung an die kanonische Errichtung des Bistums Freising durch den hl. Bonifatius anno Salutis 739« steht vor dem Erzbischöflichen Ordinariat in der Maxburgstraße 2 seit 1989 eine von Klaus Backmund* (1929 – 2020) geschaffene Bronzeplastik. Sie zeigt Korbinian, den Patron des Erzbistums, mit einem bepackten Bären. Das illustriert eine Legende, der zufolge Korbinian einen Bären, der sein Lasttier gerissen hatte, dazu brachte, sein Gepäck zu tragen.

*) Mehr zu Klaus Backmund im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Maximiliansplatz

Auf dem 1801 bis 1804 durch Auffüllung des Stadtgrabens entstandenen Maximiliansplatz (ursprünglich: Königsplatz) fanden ab 1819 Dulten und Pferdemärkte statt. Der heutige Name tauchte 1808 auf. Damit ist Maximilian I. Joseph gemeint, der 1806 durch ein Bündnis mit Napoleon zum ersten bayrischen König avancierte. 1805 bis 1810 planten Friedrich Ludwig von Sckell* und Karl von Fischer* für ihn die Maxvorstadt als erste planmäßige Stadterweiterung Münchens, und der Maximiliansplatz war als Übergangszone von der Altstadt in die Maxvorstadt konzipiert. 1864 wurde der Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) beauftragt, die »Münchner Sahara« als Park neu zu gestalten, aber das Vorhaben konnte erst 1875/76 verwirklicht werden.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Denkmäler

In der Parkanlage stehen Denkmäler für Carl von Effner, Justus von Liebig, Max von Pettenkofer und Friedrich von Schiller.

König Ludwig I. beauftragte Max von Widnmann* mit der Gestaltung eines Schillerdenkmals. Als Vorlage für den Kopf des Dichters nahm der Bildhauer die Schillerbüste von Johann Heinrich von Dannecker. Ferdinand von Miller goss das Bronzedenkmal, und der Steinmetzmeister Heinrich Blum schuf das Piedestal aus Untersberger Marmor, das 1863 enthüllt wurde.

Nach dem Tod seines Lehrers Michael Wagmüller am 26. Dezember 1881 vollendete Wilhelm von Rümann* dessen Pläne für ein Denkmal zu Ehren des Chemikers Justus von Liebig aus Carrara-Marmor. Es wurde 1883 enthüllt. 1886 folgte das nach Plänen von Friedrich von Thiersch** und Wilhelm von Rümann errichtete Denkmal für Carl von Effner. Und der Bildhauer Wilhelm von Rümann modellierte auch das Denkmal für den Chemiker und Hygieniker Max von Pettenkofer, das 1909 ‒ drei Jahre nach dem Tod des Künstlers ‒ in der Kunst- und Metallgießerei Andreas Mayer gegossen und noch im selben Jahr aufgestellt wurde.

*) Mehr zu Wilhelm von Rümann und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Mehr dazu im Album über Denkmäler

Nereiden-Brunnen

Der Bildhauer Toni Stadler junior (1888 – 1982) entwarf 1971 den Nereiden-Brunnen zu Ehren des Komponisten Karl Amadeus Hartmann (1905 – 1963).

Mehr dazu im Album über Denkmäler

Haus für Handel und Gewerbe

Friedrich von Thiersch* gewann 1890 einen Architektenwettbewerb und baute 1899 bis 1901 das Haus für Handel und Gewerbe, in dessen Obergeschoss der Börsensaal eingerichtet wurde. Seit 1935 residiert dort die Industrie- und Handelskammer (Maximiliansplatz 8).

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Nornenbrunnen

Der Bildhauer Hubert Netzer* (1865 ‒ 1939) gestaltete 1907 den Nornenbrunnen aus Kirchheimer Muschelkalk im Jugendstil. 1966 versetzte man ihn vom Stachus in die Eschenanlagen am Maximiliansplatz, die noch zum Kreuzviertel gehören. Die Eschenanlagen entstanden übrigens nach dem Bebauungsplan von Friedrich Ludwig von Sckell* für die Maxvorstadt aus dem Jahr 1808.

*) Mehr zu Hubert Netzer im Album über Brunnen und über Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Nornenbrunnen (Fotos: Mai 2025)

Maximiliansplatz 18

Nachdem die Stadtmauer an dieser Stelle abgerissen worden war, errichtete der Stadtbaumeister Nikolaus Schedel von Greiffenstein (1752 – 1810) 1805 ein Tor im Zopfstil als westlichen Abschluss der Prannerstraße. Im Jahr darauf wurde Bayern zum Königreich, und aus diesem Anlass änderte man den Namen zu Ehren des Monarchen von Prannertor in Max-Joseph-Tor. Bald darauf bürgerte sich der Name Maxtor ein. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Tor wurde 1985 vom Architekten und Denkmalpfleger Erwin Schleich* (1925 – 1992) rekonstruiert.

Als Ergänzung zum Maxtor steht seit 1886 südlich davon ein Grottenbrunnen (Maximiliansplatz 18/19) nach einem Entwurf von Adolf Lallinger.

*) Mehr zu Erwin Schleich im Album über Architekten

Das Wohn- und Geschäftshaus zwischen Maxtor und Grottenbrunnen (Maximiliansplatz 18) wurde um 1897 vom Architekten und Bauunternehmer Franz Rank (1870 – 1949) im Stil der Neurenaissance errichtet. 2022 erfolgte eine Sanierung des Gebäudes. Auffallend sind nicht zuletzt die Bronzereliefs.

Neuhauser Straße

Den Straßennamen Neuhauser Straße gibt es seit 1293. Damit gehört er zu den ältesten in München. Die Neuhauser Straße und die Kaufingerstraße bilden die südliche Grenze des Kreuzviertels: Die Nordseite zählt zum Kreuzviertel, die Südseite zum Hackenviertel.

Augustinerkirche / Deutsches Jagd- und Fischereimuseum

Der Baumeister Veit Schmidt barockisierte 1618 bis 1621 ‒ vermutlich nach Plänen von Hans Krumpper* (um 1570 – 1634) ‒ die Klosterkirche der Augustiner-Eremiten in München, eine gotische Backsteinbasilika aus dem 13. Jahrhundert. Als das Kloster 1803 säkularisiert und die Brauerei privatisiert wurde (Augustiner-Bräu), nutzte man die Kirche als Mauthalle. Der Architekt Theodor Fischer* (1862 – 1938) baute 1911 den »Weißen Saal« in die Kirche und 1914/15 eine Treppe zwischen den beiden Geschossen. Das Kloster wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgerissen, um Platz für den Neubau des → Polizeipräsidiums München zu schaffen.

*) Mehr zu Theodor Fischer und Hans Krumpper im Album über Architekten

Der nationalsozialistische Kommunalpolitiker Christian Weber (1883 – 1945) hob 1934 den Verein »Deutsches Jagdmuseum. Forschungs- und Lehrstätte für Jagdkunde« aus der Taufe und initiierte die Gründung eines Reichsjagdmuseums, das dann 1938 im → Schloss Nymphenburg unter der Schirmherrschaft des Reichsjägermeisters Hermann Göring eingerichtet, aber nicht eröffnet wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, am Hubertustag 1966 (3. November), öffnete das Deutsche Jagdmuseum in der für diesen Zweck von Erwin Schleich* 1962 bis 1964 rekonstruierten Augustinerkirche die Pforte. Und als die Sammlungen 1982 um Süßwasserfische und Fischereigerätschaften erweitert wurden, änderte sich der Name in »Deutsches Jagd- und Fischereimuseum« (Neuhauser Straße 2).

1980 modellierte der Bildhauer Claus Nageler** (1943 – 2017) den Waller (Wels) aus Bronze vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum.

Die Bronze-Skulptur »Sitzender Keiler« schuf der Bildhauer Martin Mayer** 1960 im Auftrag von Bernhard Borst für die Borstei in München nach dem Vorbild der von Pietro Tacca um 1633 gestalteten Figur »Porcellino« auf dem Mercato Nuovo in Florenz. Bei der Plastik vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum handelt es sich um einen zweiten Guss aus dem Jahr 1976.

*) Mehr zu Erwin Schleich im Album über Architekten

**) Mehr zu Martin Mayer und Claus Nageler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Claus Nageler: Waller (Foto: Juni 2025) / Martin Mayer: Sitzender Keiler (Foto: März 2023)

Weil der 350 Kilogramm schwere Keiler 2022 von einem Müllwagen angefahren worden war, musste er im Juni 2023 in der Kunstgießerei in der Schleißheimer Straße repariert werden.

Michaelskirche

Herzog Albrecht V. vereinbarte zwar bereits 1556 mit den Jesuiten den Bau einer Höheren Schule in München, aber der Grundstein für das Kolleg und die Kirche wurde erst 1583 gelegt, als bereits sein Sohn Wilhelm der Fromme regierte. Die Entwürfe im Stil eines Übergangs von der Renaissance zum Barock stammen vermutlich von Friedrich Sustris. Das zweitgrößte freitragende Tonnengewölbe der Welt entstand 1587/88.

1597 wurde die Kirche dem Erzengel Michael geweiht. St. Michael galt als Zentrum der Gegenreformation in Bayern. Nach dem Verbot des Jesuitenordens kamen Kirche und Kolleg in den Besitz des Königs. Das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Bauwerk St. Michael wurde 1946 bis 1948 restauriert.

An der ungewöhnlichen Fassade sind Wilhelm V., Albrecht V. (mittig in der unteren Reihe) und andere Wittelsbacher als Verteidiger des »rechten« Glaubens dargestellt. Renoviert wurde die Fassade 1971/72 und 2009 ‒ 2013. Eine Nachbildung der 1944 zerstörten Figur des Christus Salvator am Giebel brachte man 1981 an.

Nach dem Einsturz des ersten Glockenturms von St. Michael im Jahr 1590 – also noch vor der Fertigstellung der Kirche, deren Chorraum dabei zerstört wurde ‒ baute man ab 1592 einen neuen Turm an der Nordostecke des Jesuitenkollegs (heute: Maxburgstraße 1). Davon blieben nach dem Zweiten Weltkrieg nur der Hausteinsockel und der untere Teil der Ziegelmauern erhalten.

Album über die Michaelskirche

Alte Akademie

Die Jesuiten, die Mitte des 16. Jahrhunderts nach München kamen, begannen im damaligen Augustinerkloster (heute: Deutsches Jagd- und Fischereimuseum), Schüler zu unterrichten. Westlich davon wurde 1574 bis 1576 ein Jesuitengymnasium (Wilhelmsgymnasium) gebaut ‒ vermutlich von Friedrich Sustris*.

Für die von Herzog Wilhelm dem Frommen im Geist der Gegenreformation geförderte Erweiterung wurden 34 Bürgerhäuser und eine kleine Kirche abgerissen. 1583 begannen der Architekt Wendel Dietrich und der Maurermeister Wolfgang Müller mit den neuen Bauarbeiten nach Entwürfen von Friedrich Sustris. Dabei entstand ein riesiger Gebäudekomplex ‒ das größte einheitliche Bauwerk in München ‒ für das Jesuitenkolleg, die -kirche und das -kloster.

1783, zehn Jahre nach dem päpstlichen Verbot und der Aufhebung des Jesuitenordens, zog die Bayerischen Akademie der Wissenschaften in das Kollegiengebäude (Wilhelminum). Deshalb sprechen wir von der Alten Akademie. 1807 richtete sich außerdem die Akademie der Bildenden Künste dort ein.

Der Hofarchitekt Andreas Gärtner (1744 ‒ 1826) fügte 1808 bis 1811 noch einen Flügel im Westen hinzu.

1826 holte König Ludwig I. die Universität von Landshut nach München, und die Hochschule nutzte Räume in der Alten Akademie, bis das von Friedrich von Gärtner in der Ludwigstraße errichtete → Universitätsgebäude 1840 bezugsfertig war.

Josef Wiedemann* (1910 ‒ 2001) rekonstruierte die im Zweiten Weltkrieg zerstörte → Alte Akademie Mitte der Fünfzigerjahre.

Der Freistaat Bayern, dem der Gebäudekomplex und das mehr als 6000 Quadratmetern Grundstück gehört, vergab die Immobilie Ende 2013 im Erbbaurecht an die Immobiliengruppe Signa Holding des österreichischen Investors René Benko. 2016 gingen die Büros Morger Partner Architekten in Basel und Maurus Schifferli in Bern siegreich aus einem Wettbewerb für die Neugestaltung hervor, und der Münchner Stadtrat beschloss 2020 den vorgelegten Bebauungsplan: Der historische Gebäudekomplex neben der Michaelskirche sollte in eine Mischung aus Büros, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnungen umgewandelt werden. Außerdem war geplant, den 1899 aufgestellten, seit 1944 verschollenen Max-von-Pettenkofer-Brunnen zu rekonstruieren. Und die 1962 von Hans Wimmer** gestaltete und zu Ehren von Richard Strauss vor der Alten Akademie aufgestellte Brunnensäule mit Szenen aus der Oper »Salome« war selbstverständlich in die Planung mit einbezogen.

2022 wurde der Bauantrag genehmigt und mit den Bauarbeiten begonnen. Aber Ende 2023 stellte die Projektgesellschaft einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, und seither ist unklar, wie es mit der Baustelle weitergehen wird, deren Sicherung jeden Monat eine Million Euro kostet.

*) Mehr zu Friedrich Sustris und Josef Wiedemann im Album über Architekten

**) Mehr zu Hans Wimmer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bürgersaal

Nachdem die Sodalen der 1610 gegründeten Marianischen Männerkongregation »Mariä Verkündigung« einen Neubau ihres Kongregationssaals beschlossen hatten, realisierte der Polier Johann Georg Ettenhofer das Vorhaben 1709/10 nach Plänen von Giovanni Antonio Viscardi*. Im Zweiten Weltkrieg wurde der »Bürgersaal« bis auf die barocke Hauptfassade und die ursprünglich als Druckerei genutzte »Unterkirche« zerstört. In den Fünfzigerjahren erfolgte die Rekonstruktion nach historischen Kupferstichen.

*) Mehr zu Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Das Innere der Oberkirche, das in der Regel nur für Messen und Veranstaltungen geöffnet ist, wurde von Johann Andreas Wolff (1652 – 1716) entworfen.

Im Mittelalter schenkte man Novizinnen zum Trost für den Verzicht auf eigene Kinder an Weihnachten ein kostbar gekleidetes Jesuskind aus Wachs (Fatschenkind). Im Bürgersaal wird ein seit 1634 im Augustinerkloster nachweisbares »Augustinerkindl« verehrt.

Die Marianische Männerkongregation richtete 2008 bzw. 2013 in zwei Phasen ein Museum im Bürgersaal ein. Es ist Pater Rupert Mayer und der Geschichte der kirchlichen Vereinigung gewidmet.

Album über den Bürgersaal

Oberpollinger

Die Familie Pollinger besaß von 1584 an zwei Brauereien in München, eine beim Angerkloster, die andere östlich vom Stachus – und es wurde zwischen dem unteren und oberen Pollinger unterschieden. Bei einer Zwangsversteigerung der Immobilie in der Neuhauser Straße kam 1903 das Hamburger Warenhausunternehmen M. J. Emden Söhne zum Zug. Der Architekt Max Littmann* baute 1904/05 das »Oberpollinger« genannte Warenhaus im Stil der Neurenaissance bzw. des Historismus. Die Bildhauer Heinrich Düll** und Georg Pezold** schufen die Schmuckelemente der Fassaden. Auf die Herkunft des Handelsunternehmens verweisen noch heute zwei Wetterfahnen in Form von Handelsschiffen. 1927 übernahm das Unternehmen Karstadt die Immobilie und ließ sie 1931 von dem Architekten Philipp Schaefer vergrößern. Ein weiterer Umbau fand 2005/06 statt. Adresse: Neuhauser Straße 18.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

**) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Neuhauser Straße 20

Ein um 1865 errichtetes neugotisches Hotelgebäude am Ende der Neuhauser Straße wurde 1882 erweitert und 1897 bzw. 1901 bis 1903 umgestaltet. Das Bauunternehmen Heilmann und Littmann fügte 1907/08 den neubarocken Nordflügel an der Herzog-Max-Straße hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das zerstörte Bauwerk neben dem Karlstor vereinfacht wiedererrichtet und zunächst aus Warenhaus genutzt. An der Fassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes, das seit einem weiteren Umbau Büro- und Geschäftsräume aufweist, fällt eine Hausmadonna auf.

Pacellistraße

1951 wurde die Straße vom Promenadeplatz zur Maxburg nach Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876 – 1958) benannt, dem von 1917 bis 1925 in München (und dann noch bis 1929 in Berlin) residierenden Apostolischen Nuntius in Deutschland. 1939 wurde er zum Papst gewählt und nahm den Namen Pius XII. an.

Dreifaltigkeitskirche

Maria Anna Josefa Lindmayr (1657 – 1726) wurde 1711 in das neue → Karmelitinnenkloster in München aufgenommen und avancierte 1716 zur Priorin. Die Mystikerin prophezeite, dass München im Spanischen Erbfolgekrieg (Stadtgeschichte) der Verwüstung entginge, falls man eine der Dreifaltigkeit geweihte Kirche errichten würde. Die drei Stände – Klerus, Adel, Bürger – gelobten, diese Bedingung zu erfüllen, und tatsächlich blieb München sowohl von der Zerstörung als auch vor einer befürchteten Pest-Epidemie verschont.

1711 begann Giovanni Antonio Viscardi*, die Dreifaltigkeitskirche in der Pacellistraße zu errichten, das erste spätbarocke Kirchengebäude in München. Nach dem Tod des Architekten am 9. September 1713 vollendete dessen Polier Johann Georg Ettenhofer bis 1718 das Bauwerk mit Kuppel und aufwändig gestalteter Eingangsfront. Am Stuck arbeitete Johann Georg Bader 1714/15, und parallel dazu malte Cosmas Damian Asam* die Fresken. Über dem Hauptportal der Dreifaltigkeitskirche ist die 1714 nach einem Modell des Bildhauers Joseph Fichtl geschaffene Figur des Erzengels Michael mit einem Auge Gottes zu sehen.

Als einzige Kirche in der Altstadt blieb die Dreifaltigkeitskirche im Zweiten Weltkrieg unzerstört. Auch das Deckenfresko von Cosmas Damian Asam blieb erhalten. Nur der Turm büßte seinen Helm ein.

*) Mehr zu Cosmas Damian Asam und Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Türschloss / Fassadenfigur Erzengel Michael mit Auge Gottes (Fotos: Oktober 2023 / Januar 2026)

Dreifaltigkeitskirche (Fotos: Juni 2025)

Pacelli-Passage

Der Schalenbrunnen in der Pacelli-Passage wurde 1984 vom Architekten Helmuth Hentrich (1905 – 2001) gestaltet.

Platz der Opfer des Nationalsozialismus

Der Platz zwischen der Brienner Straße und dem Maximiliansplatz ‒ schräg gegenüber dem ehemaligen Wittelsbacher Palais, in dem sich von 1933 bis 1945 das Hauptquartier der Münchner Gestapo befand ‒ heißt seit 1946 »Platz der Opfer des Nationalsozialismus«. Anstelle eines Gedenksteins von Karl Oppenrieder* wurde 1985 ein von Andreas Sobeck (1942 – 2018) geschaffenes Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus aufgestellt, und ein Gedenkstein erinnert seit 1995 an die ermordeten Münchner Sinti und Roma. Der Platz selbst wurde 2012 bis Anfang 2014 neu gestaltet. (Von Andreas Sobeck stammt auch der → »Röhrenbrunnen« auf der Schwanthalerhöhe.)

*) Mehr zu Karl Oppenrieder im Album über Brunnen

Prannerstraße

Der bereits vor 1368 eingeführte Name Prannerstraße bezieht sich auf eine Familie, die damals in der Straße wohnte: Familie Prandan.

Von 1819 bis 1933 tagte in der Prannerstraße zunächst die 1818 geschaffene Ständeversammlung, ab 1848 dann der Landtag. Das Landtagsgebäude wurde 1944 bei einem Bombenangriff zerstört. Inzwischen steht dort ein Bürogebäude (Prannerstraße 8).

Palais Neuhaus-Preysing

Das Palais Neuhaus-Preysing in der Prannerstraße 2 wurde 1737 von Philipp Jakob Köglsperger nach einem Entwurf seines Lehrers François de Cuvilliés d. Ä.* anstelle eines älteren Palais der Adelsfamilie von Neuhaus errichtet.

Im letzten Jahrzehnt des 19. und ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erwarb die benachbarte Bayerische Staatsbank das Palais der Familie von Neuhaus und weitere Stadtpaläste. Einige davon wurden abgerissen und von dem Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) durch Neu- und Erweiterungsbauten ersetzt. Mitte der Fünfzigerjahre wurde die Kriegsruine des Palais Neuhaus-Preysing durch einen Neubau des Architekten Erwin Schleich* (1925 – 1992) ersetzt, und als 2003 bis 2006 die »Fünf Höfe« entstanden, sanierte man auch das Palais. Dessen Rokoko-Fassade gehört zu den wenigen original erhaltenen in München.

*) Mehr zu François de Cuvilliés und Erwin Schleich im Album über Architekten

Palais Gise

Der Hofbaumeister Karl Albert von Lespilliez (1723 ‒ 1796), der bei François de Cuvilliés d. Ä.* studiert hatte, lieferte die Entwürfe für den Bau eines Rokoko-Stadtpalais um 1760. Von 1837 bis 1906 befand es sich im Besitz des bayrischen Politikers Friedrich August Freiherr von Gise (1783 – 1860) und seiner Erben. Heute gehört das Palais Gise in der Prannerstraße 9 dem Erzbischöflichen Ordinariat München-Freising. Trotz der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg blieb die Original-Fassade ebenso wie beim Palais Neuhaus-Preysing erhalten. Unter Beibehaltung der Fassade wird das Gebäude zur Zeit (Februar 2026) von den Architekturbüros Andreas Ferstl und Michael Schmid saniert.

*) Mehr zu François de Cuvilliés im Album über Architekten

Promenadeplatz

Wo sich heute der Promenadeplatz befindet, hatten von etwa 1400 bis 1778 drei Salzstadel der Stadt gestanden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Salzhandel von den vorwiegend adeligen oder klerikalen Bewohnern des Kreuzviertels als störend empfunden. Deshalb verlegte man die Salzstadel auf ein Areal im Norden des heutigen Hauptbahnhofs und riss die Salzstadel im Kreuzviertel 1778 ab. Die frei gewordene Fläche wurde einige Zeit als Paradeplatz genutzt und 1804 zu einer Grünanlage umgestaltet. Seit 1806 sprechen wir vom Promenadeplatz.

Denkmäler am Promenadeplatz

Am Promenadeplatz reihen sich Denkmäler für Lorenz von Westenrieder, Christoph Willibald von Gluck, Kurfürst Max Emanuel, Orlando di Lasso und Maximilian von Montgelas.

Der Bildhauer Friedrich Brugger (1815 – 1870), ein Schüler Ludwig Schwanthalers, formte 1861 das Bronzestandbild des Kurfürsten Maximilian II. Emanuel von Bayern, das 1864 auf dem Promenadeplatz enthüllt wurde. Die Sockelinschrift verweist auf die Erstürmung Belgrads 1688 im Großen Türkenkrieg (1683 bis 1699).

Mehr dazu im Album über Denkmäler

Max von Widnmann* schuf das 1854 am Promenadeplatz aufgestellte Denkmal für Lorenz von Westenrieder (1748 – 1829).

Das 1848 am Promenadeplatz enthüllte Denkmal für Christoph Willibald von Gluck (1714 – 1787) stammt – wie das für Maximilian II. Emanuel von Friedrich Brugger.

Das von Max Widnmann gestaltete Denkmal für Orlando di Lasso wurde 1849 auf dem Odeonsplatz aufgestellt und 1862 auf den Promenadeplatz versetzt. Weil ein Abguss aufbewahrt wurde, konnte die im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzene Statue anlässlich der 800-Jahr-Feier Münchens 1958 ersetzt werden. Seit Michael Jacksons Tod am 25. Juni 2009 pilgern dessen Fans zum Denkmal für Orlando di Lasso am Promenadeplatz und huldigen dem »King of Pop« mit Blumen, Kerzen und Bildern.

*) Mehr über Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Mehr dazu im Album über Denkmäler

Ein Unikum ist die am östlichen Rand des Promenadeplatzes aufgestellte Statue, die Maximilian Graf von Montgelas (1759 – 1838) darstellt. Sie stammt von der Berliner Bildhauerin Karin Sander. 2005 wurde die digital aus Bildern des bayrischen Ministers berechnete sechs Meter hohe Figur computergesteuert aus einem Aluminiumblock gefräst. Sie wiegt neuneinhalb Tonnen.

Auf dem Keller eines der 1778/79 abgerissenen vier Salzstadel am heutigen Promenadeplatz ließ Maximilian Graf von Montgelas (1759 – 1838) das nach ihm benannte frühklassizistische Palais 1810 bis 1813 von Emanuel Joseph von Herigoyen (1746 – 1817) errichten und von Jean Baptiste Métivier (1781 – 1857) ausstatten. 1817 verkaufte er es dem bayrischen Staat. Das Palais Montgelas diente von 1817 bis 1933 als Dienstgebäude des bayrischen Außenministeriums und war dann bis 1945 Dienstsitz der Staatskanzlei. Seit 1969 gehört das Gebäude teilweise und seit 2023 ganz zum Hotel Bayerischer Hof.

Skulptur des Grafen von Montgelas vor dem Palais Montgelas (Fotos: 2023-25)

Mehr dazu im Album über Denkmäler

Ballin-Haus

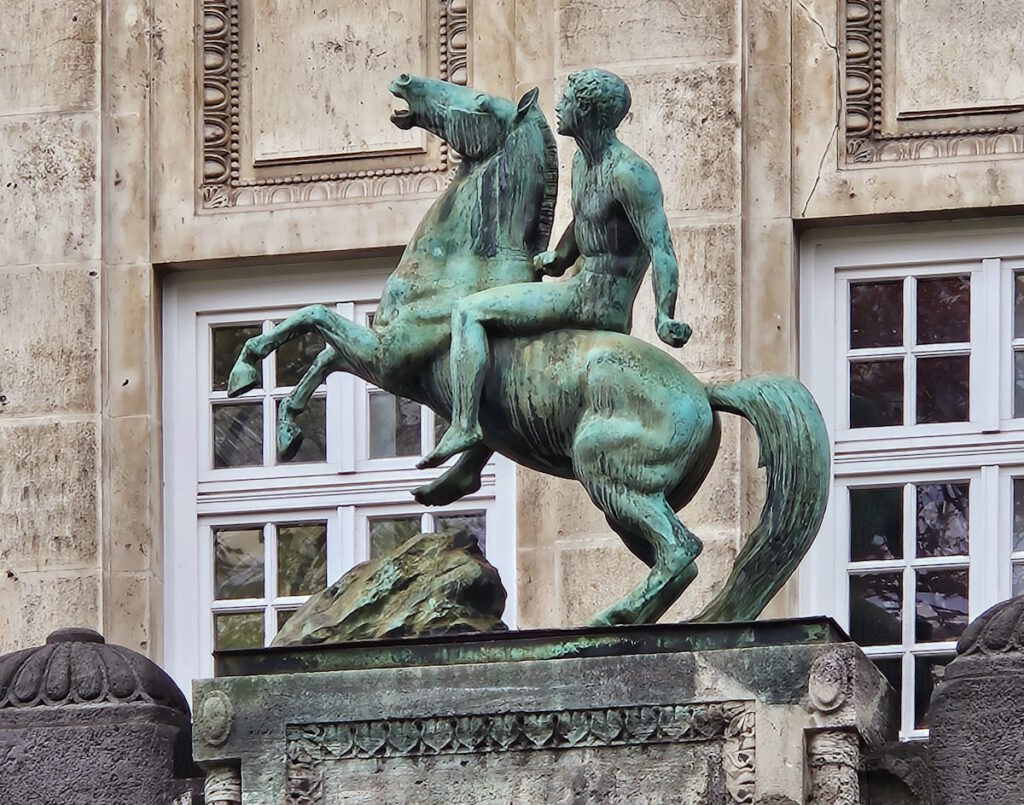

Das ehemalige Ballin-Haus am Promenadeplatz 9 wurde 1909/10 von Gustav von Cube und Karl Stöhr mit einer barockisierenden Natursteinfassade gestaltet. Die 1910 vor dem Ballin-Haus enthüllte Bronzeplastik des sich aufbäumenden Pferdes mit Reiter stammt von Heinrich Düll und Georg Pezold.

*) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Promenadeplatz 15

Am Gebäude der Deutschen Bank am Promenadeplatz 15 sind dreizehn Reliefplatten mit Motiven von historischen Zahlungsmitteln angebracht.

Promenadeplatz 8 ‒ 12

Die Fassade des um 1685 im Auftrag von Joseph Anton von Maffei errichteten, im Zweiten Weltkrieg ausgebrannten Palais am Promenadeplatz wurde zwar zunächst noch gesichert, aber 1951 abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen (Promenadeplatz 8).

In jedem der beiden benachbarten Innenhöfe am Promenadeplatz 10 und 12 ist ein Brunnen zu entdecken. Leider habe ich dazu keine weiteren Informationen gefunden, bis auf einen Hinweis Renate Zelgers, dass die Brunnenfigur am Promenadeplatz 12 von Nicolas Lavarenne (*1953) stammt. (Der Brunnen selbst ist nicht von ihm.)

Brunnen im Innenhof Promenadeplatz 12 (Fotos: Juni 2025)

Salvatorplatz

Salvatorkirche

Herzog Albrecht IV. der Weise ließ den Friedhof um die Frauenkirche verlegen. Wahrscheinlich war Lukas Rottaler, ein Schüler Jörg von Halsbachs, der Erbauer der neuen, 1493 fertiggestellten und im Jahr darauf geweihten gotischen Friedhofskirche im Kreuviertel. St. Salvator wurde 1774 im Barock-Stil renoviert. 1789 wurde der Friedhof aufgelassen. Ein 1804 beschlossener Abbruch der Kirche fand nicht statt; sie wurde stattdessen als Lager verwendet. 1828 überließ König Ludwig I. die Nutzung der Backsteinkirche der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland, und nach einem jahrzehntelangen Rechtsstreit mit dem Freistaat Bayern gilt die Salvatorkirche seit 1999 als deren Eigentum.

Literaturhaus München

Der Architekt Friedrich Löwel baute 1886/87 gegenüber der Salvatorkirche eine Schule im Stil der Neurenaissance. 1995 bis 1997 wurde das Gebäude am Salvatorplatz von Grund auf saniert und dann als Literaturhaus eröffnet.

Im 3. Stockwerk ist der sibirische Braunbär zu sehen, den Thomas Manns Eltern 1869 in Lübeck als Hochzeitsgeschenk bekommen hatten. Als die Witwe Julia Mann 1892 mit den Kindern Heinrich, Thomas, Carla, Julia und Viktor nach München zog, nahm sie den Bären mit. Der taucht auch in Thomas Manns Roman »Buddenbrooks« auf, als Geschenk von Clara und Sievert Tiburtius für die Familie Buddenbrook anlässlich der Taufe Hannos. 1937 erwarb der Geschäftsmann Josef Michael Matt den Bären der emigrierten Familie für das Schaufenster seines Lederwarengeschäfts in der Sendlinger Straße. Nach dem Tod seiner Tochter Maria Matt im November 2000 übergab der Erbe Thomas Kleinsteuber den Bären der Stadt München als Dauerleihgabe.

Denkmal für die Familie Mann

Im Dezember 2025 – im Jahr des 150. Geburtstags von Thomas Mann ‒ wurde unter dem Titel »Straßen Namen Leuchten« ein Denkmal für die Familie Mann neben dem Literaturhaus München am Salvatorplatz enthüllt.

Thomas Mann (1875 – 1955) heiratete 1905 die Münchnerin Katia Pringsheim (1883 – 1980) aus der wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie Pringsheim. 1929 wurde der Schriftsteller mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Nachdem Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler geworden war, kehrten Katia und Thomas Mann mit den Kindern Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael aus den Ferien in Arosa nicht mehr nach Deutschland zurück, sondern blieben in der Schweiz und emigrierten 1938 in die USA.

Im Rahmen der Reihe »Memory« von Public Art München, einem Programm des Kulturreferats der Landeshauptstadt München, gestaltete Albert Coers (*1975) das Denkmal für die Familie Mann. Dabei handelt es sich um eine Installation aus Straßenleuchten und -schildern. Sie stammen zum Beispiel aus Lübeck, Rom, Sao Paulo, New York und Los Angeles. Albert Coers unterstreicht so die weltweite Bedeutung der Familie Mann. Außerdem assoziiert man die Leuchten mit dem ironischen Satz »München leuchtete« in Thomas Manns Novelle »Gladius Dei« (1902).

Palais Minucci

Das barocke Palais Minucci mit Rokoko-Fassaden entstand 1731 durch den Umbau eines Eckgebäudes am Salvatorplatz. Bauherr war Ferdinand Graf von Minucci; über den Architekten wissen wir nichts, aber es könnte Johann Georg Gunetzrhainer gewesen sein. Bei einem weiteren Umbau von 1939 bis 1944 fügte man die Arkaden hinzu (Hugendubel-Passage, 1893 ‒ 2012). Im Zweiten Weltkrieg blieb das Palais Minucci weitgehend unbeschädigt.

Schäffler-Eck

Einer Legende zufolge lockten Schäffler (Fassmacher) die Münchner während der Pestepidemie im Jahr 1517 durch Tänze auf die Straße, also in die frische Luft. Tatsächlich ist nicht einmal sicher, ob 1517 die Pest in München wütete. Jedenfalls entstand der Zunfttanz der Schäffler im 16. Jahrhundert in München und verbreitete sich später durch wandernde Gesellen in Bayern. In jedem siebten Jahr finden noch immer Schäffler-Tänze in München statt.

Am Schäffler-Eck im Kreuzviertel (Ecke Wein-/Schäfflerstraße) sind zwei Schäfflertänzer zu sehen. Bei der Statue im Süden handelt es sich um ein barockes Original, das sich ursprünglich an der gegenüberliegenden Ecke befand. Die Figur dort, im Norden, wurde 1950 von der Hofkupferschmiede Regaller geschaffen.

Album über den Schäfflertanz

Stachus

Der Stachus gehört nur teilweise zum Kreuzviertel. Der südöstliche Bereich ist dem Hackenviertel zuzurechnen, und im Westen beginnen die Maxvorstadt und die Ludwigsvorstadt.

Album über den Stachus

Theatinerkirche

Album über die Theatinerkirche

Theatinerstraße

Der bereits vor 1803 eingeführte Name Theatinerstraße bezieht sich auf den 1524 gegründeten katholischen Orden der Theatiner, der seinen Namen wiederum auf die Bischofsstadt ihres Mitbegründers Gian Pietro Carafa (1476 – 1559) zurückführt, des Bischofs von Theate (heute: Chieti) und späteren Papstes Paul IV.

Arco-Palais

Das barockisierte Arco-Palais an der Ecke Maffei-/Theatinerstraße wurde 1908 bis 1910 nach Plänen der Architekten Georg Meister und Oswald Bieber errichtet und gehörte bis 1937 zum Besitz des um 1700 nach Bayern gezogenen Zweigs der Arco, eines italienischen Uradelsgeschlechts. Die Moderne Galerie von Heinrich Thannhauser veranstaltete dort 1909 die erste Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung München und vom 18. Dezember 1911 bis 1. Januar 1912 die erste Ausstellung des »Blauen Reiter«.

Fünf Höfe

Bei den »Fünf Höfen« im Kreuzviertel handelt es sich um eine Einkaufspassage. Nach der Entkernung des Gebäudekomplexes zwischen Salvator-, Kardinal-Faulhaber-, Maffei- und Theatinerstraße wurden 1998 bis 2001 nach Plänen der Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron die ersten der Fünf Höfe gebaut: Maffei- und Perusahof, Pranner- und Salvatorpassage, Viscardihof.

Der Architekt Ivano Gianola entwarf den Maffeihof und gestaltete das Areal zum Schäfflerhof. 2003 war dann auch die vom Architekturbüro Hilmer & Sattler und Albrecht in München gestaltete Fassade an der Salvatorstraße fertig. Die »Hängenden Gärten« (2002) in der Salvatorpassage stammen von der Künstlerin Tito Giese (*1942). Im Viscardihof hängt seit 2003 die acht Tonnen schwere »Sphere«. Der aus Island stammende dänische Künstler Ólafur Elíasson* schuf die Stahlkugel mit einem Durchmesser von zehn Metern.

*) Mehr zu Ólafur Elíasson im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die Hausiererin Therese Schedlbauer (1853 – 1940) war unermüdlich in der Münchner Altstadt unterwegs, um Tauben zu füttern. Die Bayerische Vereinsbank stiftete der »Tauben-Marie« bzw. dem »Taubenmutterl« 1958 ein vom Bildhauer Josef Henselmann* (1898 ‒ 1987) gestaltetes Brunnen-Denkmal aus Majolika. Das wurde in einer damaligen Passage in der Maffeistraße enthüllt, 2003 dann in den zu den »Fünf Höfen« gehörenden Amirahof versetzt.

*) Mehr zu Josef Henselmann im Album über Brunnen

Kunsthalle München

Die 1985 eröffnete Kunsthalle München ist die bedeutendste Einrichtung der 1983 gegründeten Hypo-Kulturstiftung. Seit 2001 befindet sie sich in den Fünf Höfen (Theatinerstraße 8). Die Kunsthalle besitzt keine eigene Sammlung, sondern organisiert Wechselausstellungen. Sie gehört zu den renommiertesten Ausstellungshäusern in Deutschland.

Album über Ausstellungen in der Kunsthalle (privat)

Theatinerstraße 11

Die Bildhauer Elmar Dietz* (1902 –1996) und Roland Friedrichsen* (1910 – 1992) schufen 1951 für das Portal der ehemaligen Hypotheken- und Wechselbank in der Theatinerstraße 11 vier Bronzefiguren: zwei Frauen und zwei Männer, die Handel, geistige Arbeit, Handwerk und Landwirtschaft symbolisieren.

*) Mehr zu Elmar Dietz und Roland Friedrichsen im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Weinstraße

1353 trug die Weinstraße bereits ihren Namen. Der geht wohl auf Weinhändler zurück, die dort ihre Ware anboten.

In der Passage zum Dom (Weinstraße 3) im Kreuzviertel ist ein 1957 von Franz Mikorey* (1907 – 1986) gestalteter »Vater-Sohn-Brunnen« aus Bronze zu finden.

An der Wand schräg hinter dem »Vater-Sohn-Brunnen« hängt seit 1983 eine Tafel mit folgender Inschrift: »Bei Einsturz dieses Hauses im Jahre 1801 wurde der Glaserlehrling + später so berühmte Mechaniker + Optiker Fraunhofer verschüttet + wunderbar gerettet.« Es war das Haus des Glasermeisters Philipp Anton Weichselberger. Bei ihm hatte der Vollwaise Joseph Fraunhofer (1787 – 1826) seit 1899 gewohnt und das Spiegelschleifen erlernt. Der Unternehmer Joseph von Utzschneider (1763 – 1840), der Zeuge der Rettung war, nahm sich des 14-Jährigen an und ermöglichte Joseph von Fraunhofer** – 1824 geadelt – eine außergewöhnliche Karriere.

*) Mehr zu Franz Mikorey im Album über Brunnen

**) Mehr zu Joseph von Fraunhofer im Album über Denkmäler