München: Mahnmale, Gedenkstätten

Unter einem Mahnmal versteht man ein Denkmal, das die Erinnerung an ein historisches Ereignis wach hält. Als Mahnmale dienen Objekte wie zum Beispiel ein Teilstück der Berliner Mauer, aber nicht selten sind Mahnmale als eigenständige Kunstwerke gestaltet. Gedenkstätten haben den gleichen Zweck, aber der Begriff bezieht sich mehr auf den Erinnerungsort. Dort kann dann wiederum ein Mahnmal stehen.

AIDS-Memorial

Wolfgang Tillmans (*1968) begeisterte sich bereits als Schüler für Fotografie und studierte 1990 bis 1992 am Bournemouth & Poole College of Art and Design. 2000 wurde der Fotograf mit dem Turner Prize ausgezeichnet. Mit seiner Stiftung »Between Bridges« engagiert sich Wolfgang Tillmans für Humanismus und LGBTQIA+, für Demokratie und gegen Rassismus.

2001 gewann Wolfgang Tillmans den Wettbewerb der Stadt München für ein AIDS-Memorial, das 2002 am Sendlinger Tor enthüllt wurde. Die Stele ist beschrieben mit »AIDS – den Toten – den Infizierten – ihren Freunden – ihren Familien – 1981 bis heute«.

Mahnmal Berliner Mauer

Zahlreiche DDR-Bürger verdienten in Westberlin ihr Geld, und zweieinhalb Millionen DDR-Bürger waren bis 1961 gleich ganz nach Westberlin oder in die Bundesrepublik gezogen. Im Westen sprach man von einer »Abstimmung mit den Füßen«. Die Arbeitskraft der vielen – vorwiegend jungen, gesunden – Männer und Frauen fehlte dem »Arbeiter- und Bauernstaat«. In der Nacht zum 13. August 1961 rollten Polizisten und Soldaten entlang der Demarkationslinie zwischen dem sowjetisch besetzten Teil Berlins und den drei westlichen Sektoren Stacheldraht ab und machten 190 Berliner Straßen zu Sackgassen. 69 von 81 Übergangsstellen wurden geschlossen. Nur der Bahnhof Friedrichsstraße in Berlin (Ost) blieb für den Zugverkehr mit dem Westen geöffnet. Von bewaffneten Soldaten bewachte Bautrupps fingen damit an, quer durch Berlin eine 45 Kilometer lange Mauer zu errichten, die im Lauf der Zeit bis zu viereinhalb Meter hoch gezogen wurde. Nach 28 Jahren, am 9. November 1989, wurde die Berliner Mauer stellenweise geöffnet. Das war der Auftakt für die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990.

Der damalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber enthüllte am 2. Oktober 1996 am Rand des Englischen Gartens gegenüber dem US-amerikanischen Generalkonsulat in der Königinstraße 5 ein Betonsegment aus der Berliner Mauer als Mahnmal.

Burgfriedenssäule

Ein Gebiet, das zwar nicht zur Stadt gehörte, in dem jedoch deren Rechtsprechung galt, bezeichnet man als Münchner Burgfrieden. Die ältesten Dokumente darüber stammen aus der Zeit um 1300, und seit 1380 ist auch die Bezeichnung »Burgfrieden« nachweisbar. 1724 nahm man übrigens die Hirschau aus dem Münchner Burgfrieden heraus und überließ das Areal dem Kurfürsten als Jagdrevier.

Unter Burgfriedensäulen versteht man ehemalige Grenzsteine, die den räumlichen Geltungsbereich eines Burgfriedens markierten. Davon existieren nur noch wenige. Von den fünf in München erhaltenen Burgfriedensäulen befinden sich noch zwei am ursprünglichen Ort: am Burgfriedenweg im Englischen Garten und bei der → Theresienwiese.

Die übermannshohe Burgfriedensäule auf dem → Elisabethplatz stammt aus dem Jahr 1460 und stand früher am → Hohenzollernplatz. Im August 2023 wurde sie beim Rangieren eines Baufahrzeugs auf dem Elisabethplatz umgedrückt und zerbrach. Inzwischen hat man sie repariert und wieder aufgestellt.

Cruceiro Galega

Südlich des Schlosses → Blutenburg in Obermenzing wurde im September 1983 ein galizisches Steinkreuz aufgestellt. Bei dem Cruceiro Galega handelt es sich um ein Geschenk der autonomen spanischen Region Galizien an Bayern anlässlich eines Wiesn-Besuchs des damaligen galizischen Präsidenten Gerardo Fernández Albor.

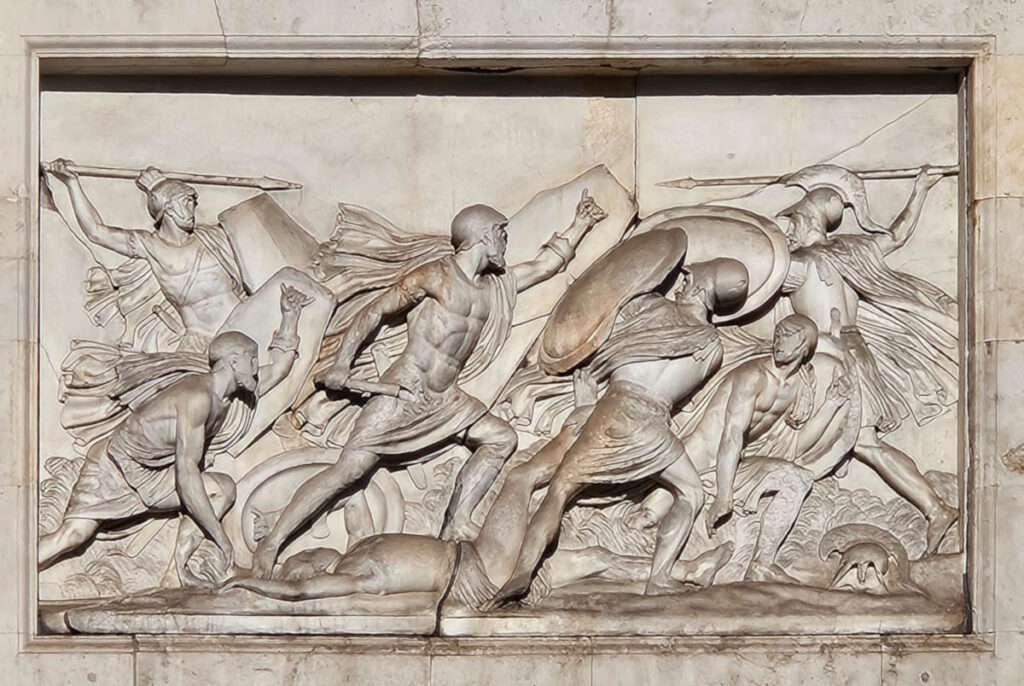

Feldherrnhalle

König Ludwig I. ließ die Feldherrnhalle »zum Ruhme der bayerischen Armee« 1841 bis 1844 von Friedrich von Gärtner nach dem Vorbild der klassizistischen Loggia dei Lanzi in Florenz aus Kelheimer Kalkstein errichten. Die beiden 1844 von Ferdinand von Miller nach Entwürfen von Ludwig von Schwanthaler* gegossenen Statuen zeigen Carl Philipp von Wrede und Johann T’Serclaes Tilly**.

Das Bayerische Armeedenkmal zur Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 wurde von Ferdinand von Miller d. J. 1892 gegossen. Die Löwen modellierte der Bildhauer Wilhelm von Rümann*** 1906 aus Laaser Marmor.

Am 9. November 1923, einen Tag nach dem Putsch im Bürgerbräukeller, marschierten Adolf Hitler und Erich Ludendorf mit ihren Anhängern zur Feldherrnhalle, wo ihnen die Polizei den Weg versperrte. Beim Schusswechsel kamen vier Polizisten und 16 Putschisten ums Leben. Hitler floh.

Die Kriegsschäden an der Feldherrnhalle wurden 1950 bis 1962 behoben. 2025 wurde mit einer umfassenden Sanierung der Feldherrnhalle begonnen (Kostenschätzung: 12,2 Millionen Euro). Es geht vor allem um die statische Sicherung der umlaufenden Balustrade und die Reinigung der Oberflächen.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Johann T’Serclaes Tilly im Album über Denkmäler

***) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen in München

Friedensengel

25 Jahre nach dem Friedensschluss im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 stiftete das bayrische Herrscherhaus ein Denkmal. Der von der ionischen Korenhalle des Erechtheion auf der Athener Akropolis inspirierte Tempel mit dem Friedensengel wurde 1896 bis 1899 gebaut. Die Künstler Heinrich Düll*, Georg Pezold* und Max Heilmaier* gestalteten die Gedenkstätte. Als die auf einer 38 Meter hohen korinthischen Säule stehende mit Blattgold beschichtete sechs Meter hohe Bronzefigur des Friedensengels herabzustürzen drohte, musste sie 1981 bis 1983 restauriert werden.

*) Mehr über Heinrich Düll, Max Heilmaier und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Judenlager Milbertshofen

1941/42 betrieben die Nationalsozialisten die »Judensiedlung Milbertshofen«, ein Barackenlager an der Ecke Knorrstraße / Troppauer Straße für jüdische Zwangsarbeiter, das auch als Durchgangslager für Deportationen nach Theresienstadt, Piaski und Auschwitz diente. Im April 1942, vier Monate vor der Auflösung des Lagers Milbertshofen, wurde der jüdische Unternehmer Curt Mezger (1895 – 1945) als Lagerleiter eingesetzt. Er leitete dann das Sammellager in Berg am Laim, bis es Anfang März 1943 geräumt wurde. Curt Mezger starb 1945 im KZ Ebensee, einem Außenlager des KZ Mauthausen. An ihn erinnert der → Curt-Mezger-Platz in Milbertshofen.

Als Mahnmal gestaltete der Architekt, Bildhauer, Maler und Münzgestalter Robert Lippl* (1908 – 2009) eine drei Meter hohe Bronzeplastik, die mit einer Menora und einem kaputten Baum assoziiert wird und seit 1982 an der Ecke Knorrstraße / Troppauer Straße steht. Die Inschrift lautet: »Für viele Jüdische Mitbürger begann in den Jahren 1941/43 der Leidensweg in die Vernichtungslager mit ihrer Einweisung in das Münchner Sammellager hier an der Knorrstraße 148.«

*) Mehr zu Robert Lippl im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kavalerie-Denkmal

Bernhard Bleeker* schuf 1955 bis 1960 das Kavallerie-Denkmal: ein Bronzepferd ohne den gefallenen Reiter. Es steht vor einem 1822 von Leo von Klenze als Wohn- und Kommandanturgebäude des Kriegsministers errichteten Bauwerk, dem heutigen Bayerischen Hauptstaatsarchiv.

*) Mehr über Bernhard Bleeker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Kriegsgräber

Westlich des Münchner → Waldfriedhofs in Hadern entstand 1960 bis 1965 eine Kriegsgräberstätte. Dort sind 1988 Gefallene des Ersten Weltkriegs und 1552 Opfer (Soldaten, Kriegsgefangene, Zivilisten) des Zweiten Weltkriegs aus 18 Nationen bestattet. 83 Tote konnten nicht identifiziert werden. Die Namen aller anderen sind in Metallplatten gestanzt, die in der Gedenkhalle aufgeschichtet sind.

Kustermannsäule

Der spätgotische Bildstock aus Sandstein stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1980 wurde die sog. Kustermannsäule vom alten in den neuen Teil des → Waldfriedhofs versetzt. Sie steht seither nahe des Teichs.

KZ-Gedenkstätte Dachau

Nachdem man 1960 ein provisorisches Museum im Gebäude des ehemaligen Krematoriums eingerichtet hatte, entstand 1965 die großflächige KZ-Gedenkstätte Dachau. 2003 übernahm die vom Freistaat Bayern neu errichtete Stiftung Bayerische Gedenkstätten die Trägerschaft. Die seit 1996 im Wirtschaftsgebäude aufgebaute Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers Dachau wurde 2003 neu gestaltet.

Das im September 1968 auf dem ehemaligen Appellplatz in der KZ-Gedenkstätte Dachau enthüllte internationale Mahnmal wurde von Nandor Glid (1924 – 1997) gestaltet. Die zentrale Bronzeplastik stellt ausgezehrte Menschen im Stacheldraht dar.

Album über die KZ-Gedenkstätte Dachau

Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen

Das 1872 in Kraft getretene Reichsstrafgesetzbuch stellte männliche Homosexualität unter Strafe (§175). Die Nationalsozialisten führten am 20. Oktober 1934 eine Großrazzia in München und anderen Städten durch. Allein im Gasthaus Schwarzfischer, wo sich Ende der Zwanzigerjahre ein Szenetreff entwickelt hatte, wurden an diesem Abend 145 Männer festgenommen, und 39 von ihnen brachte man ins Konzentrationslager Dachau. Unter dem NS-Regime wurden schätzungsweise 50.000 Männer wegen Homosexualität verurteilt, und jeder Zehnte wurde in einem Konzentrationslager inhaftiert.

Nachdem 2002 die homosexuellen Opfer des NS-Regimes rehabilitiert worden waren, beschloss der Münchner Stadtrat 2011, ein Mahnmal für sie aufzustellen, und 2014 erhielt die Künstlerin Ulla von Brandenburg (*1974) den Auftrag dafür. 2017 wurde das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen »enthüllt«. Es befindet sich an der Einmündung der Dultstraße in den Oberanger. Dort hatte sich das (im Krieg zerstörte) Gasthaus Schwarzfischer befunden.

90 Quadratmeter Boden-Betonplatten sind in Anlehnung an die Regenbogenfahne verschieden eingefärbt, und das soll dafür stehen, dass jede und jeder einen Platz in der Gesellschaft hat. Die eingestreuten Dreiecke erinnern an die Abzeichen, die Gefangene in den Konzentrationslagern zur Klassifizierung tragen mussten. »Das Denkmal wendet sich gegen Intoleranz und Ausgrenzung und steht für eine offene Stadtgesellschaft,« steht auf einer Gedenktafel.

Menschenrechte

Für den Platz der Menschenrechte in der Messestadt Riem schufen die seit 1992 als »Winter/Hörbelt« zusammenarbeitenden Bildhauer Berthold Hörbelt (*1958) und Wolfgang Winter (*1960) 2005 eine Gedenkstätte: In die 30 Gedecke auf einem symbolischen Tisch sind die Artikel der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte durch die UN-Generalversammlung am 10. Dezember 1948 eingraviert.

Obelisk

Der Karolinenplatz entstand 1809 bis 1812 beim Ausbau des ehemaligen Fürstenwegs zur Prachtstraße durch Karl von Fischer und Friedrich Ludwig von Sckell. Benannt wurde er nach Königin Karoline von Bayern, der zweiten Ehefrau von König Maximilian I. Joseph, einer geborenen Prinzessin von Baden. Der 29 Meter hohe Obelisk in der Platzmitte erinnert an die 30.000 bayrischen Gefallenen des napoleonischen Russlandfeldzuges 1812, bei dem Bayern auf Seiten Frankreichs gekämpft hatte. Entworfen wurde der 1833 enthüllte Obelisk von Leo von Klenze, gegossen von Johann Baptist Stiglmaier.

Karolinenplatz: Obelisk, Frauenkirche (Fotos: April / September 2023)

Gedenkstätte Oktoberfest-Attentat

Während des Oktoberfests explodierte am 26. September 1980 am Haupteingang eine Bombe. Bei der Explosion starben 13 Menschen, 221 wurden verletzt. Der Attentäter Gundolf Köhler kam selbst um. Den offiziellen Ermittlungsergebnissen zufolge handelte das Mitglied rechtsradikaler Gruppierungen allein. Weil das umstritten blieb, ermittelte die Bundesanwaltschaft von 2014 bis 2020 noch einmal, konnte aber die These vom Einzeltäter nicht widerlegen.

Der Bildhauer Friedrich Koller (*1931) gestaltete das im September 1981 enthüllte Denkmal für die zwölf Todesopfer des Attentats am Haupteingang der Wiesn: eine Bronze-Stele. Die Stahlwand dahinter wurde erst 2008 hinzugefügt.

Auf der anderen Seite des Haupteingangs informiert seit 2020 eine Dokumentation über das Attentat.

Album über die Geschichte des Oktoberfests

Mahnmal Olympia-Attentat

Während der Olympischen Sommerspiele in München überfielen am 5. September 1972 um 5 Uhr morgens acht Terroristen der palästinensischen Gruppe »Schwarzer September« das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf. Sie erschossen den Trainer Mosche Weinberg und den Gewichtheber Josef Romano und nahmen neun weitere israelische Sportler als Geiseln, um die Freilassung von mehr als zweihundert in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinensern sowie der deutschen RAF-Häftlinge Andreas Baader und Ulrike Meinhof zu erpressen.

Die von Golda Meir geführte israelische Regierung war nicht bereit, auf die Forderungen der Organisation »Schwarzer September« einzugehen. Um eine Befreiungsaktion für die Geiseln vorbereiten zu können, verhandelte Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher mit den Terroristen über Fristverlängerungen.

Am späten Abend wurden sie zusammen mit den israelischen Sportlern, die sie in ihrer Gewalt hatten, in zwei Hubschraubern zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck westlich von München gebracht, wo angeblich ein Flugzeug für sie bereit stand. Vor laufenden Fernsehkameras eröffneten fünf auf Dächern postierte Scharfschützen der Polizei gegen 22.45 Uhr plötzlich ohne vorherige Zielabsprache das Feuer. Die Terroristen schossen zurück und warfen schließlich um 00.05 Uhr eine Handgranate in einen der Hubschrauber. Bei der missglückten Befreiungsaktion kamen alle neun israelischen Geiseln, ein unbeteiligter deutscher Polizist und fünf der acht Palästinenser ums Leben. Drei Terroristen wurden festgenommen.

Der 1995 im Olympiapark enthüllte zehn Meter breite Granitbalken des Bildhauers Fritz Koenig* erinnert an die elf getöteten Israelis und den ebenfalls umgekommenen Polizisten. In der Nähe des Klagebalkens befindet sich seit 2017 ein Pavillon als Gedenkstätte. Im Olympiadorf erinnert eine → Gedenktafel in der Connollystraße 31 an die israelischen Opfer.

*) Mehr über Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Mahnmal für die Opfer des Anschlags am OEZ

Am 22. Juli 2016, dem fünften Jahrestag der Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Anders Behring Breivik, schoss der in München geborene 18-jährige Deutsch-Iraner David Sonboly mit einer Pistole im Schnellrestaurant gegenüber dem → Olympia-Einkaufszentrum in Moosach mindestens 18-mal auf eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern. Fünf Menschen starben, und ein Kind wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter lief dann ins Freie und schoss auf Passanten, bevor er die Hanauer Straße überquerte und das Einkaufszentrum betrat. Als die Polizei eintraf, befand sich David Sonboly auf dem obersten Deck des OEZ-Parkhauses. Er entkam und versteckte sich eineinhalb Stunden lang, bis er von einer Streife gestellt wurde und sich daraufhin mit einem Kopfschuss tötete. Allerdings herrschte noch stundenlang Alarm – bis die Polizei sicher war, dass es sich bei dem Toten um den alleinigen Täter handelte und nicht, wie befürchtet, weitere Terroristen unterwegs waren. Zahlreiche Notrufe, Hinweise auf angebliche weitere Täter und andere Meldungen vor allem in den Social Media sorgten für eine verwirrende Informationsflut. Sogar Landesgrenzen wurden gesichert, und ein SEK aus Österreich kam der Polizei in München mit fünf Hubschraubern zu Hilfe. Insgesamt waren 2300 Einsatzkräfte aktiv.

Sieben der neun Todesopfer waren Muslime. Mindestens 36 Menschen wurden verletzt.

Am ersten Jahrestag des Attentats wurde bei dem Schnellrestaurant an der Hanauer Straße gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum ein von der Münchner Künstlerin Elke Härtel (*1978) gestaltetes Mahnmal enthüllt: »Für Euch«. Ein großer, schräg aufragender Ring aus Edelstahl mit den Namen und Porträts der Todesopfer umschließt einen Ginkgobaum. Die Inschrift ließ auf einen unpolitischen Amoklauf schließen. Davon gingen die Ermittler zunächst aus. Aber im Lauf der Zeit änderte sich die Einschätzung, und inzwischen wird ein rassistischer und rechtsextremer Anschlag angenommen. 2020 änderte man deshalb die Inschrift des Mahnmals. Sie lautet nun: »In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22. 7. 2016«.

Mahnmal für Opfer von Krieg und Gewalt

Vor der 1917 bis 1920 durch den Umbau einer Großgaststätte entstandenen, im Zweiten Weltkrieg zerstörten und 1950 bis 1953 neu aufgebauten Himmelfahrtskirche an der Kidlerstraße 15 befindet sich seit 1988 ein gespaltener Granitblock. Der stammt aus dem Steinbruch des KZ Flossenbürg in der Oberpfalz und mahnt: »Vergesst nicht die Opfer von Krieg und Gewalt«. Gestaltet wurde das Mahnmal vom Bildhauer Stefan Schumm.

Stefan Schumm: Mahnmal für Opfer von Krieg und Gewalt (Fotos: Juli 2025)

Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus

Der Platz zwischen der Brienner Straße und dem Maximiliansplatz ‒ schräg gegenüber dem ehemaligen Wittelsbacher Palais, in dem sich von 1933 bis 1945 das Hauptquartier der Münchner Gestapo befand ‒ heißt seit 1946 »Platz der Opfer des Nationalsozialismus«. Anstelle eines Gedenksteins von Karl Oppenrieder* wurde 1985 ein von Andreas Sobeck (1942 – 2018) geschaffenes Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus aufgestellt, und ein Gedenkstein erinnert seit 1995 an die ermordeten Münchner Sinti und Roma. Der Platz selbst wurde 2012 bis Anfang 2014 neu gestaltet. (Von Andreas Sobeck stammt auch der → »Röhrenbrunnen« auf der Schwanthalerhöhe.)

*) Mehr zu Karl Oppenrieder im Album über Brunnen

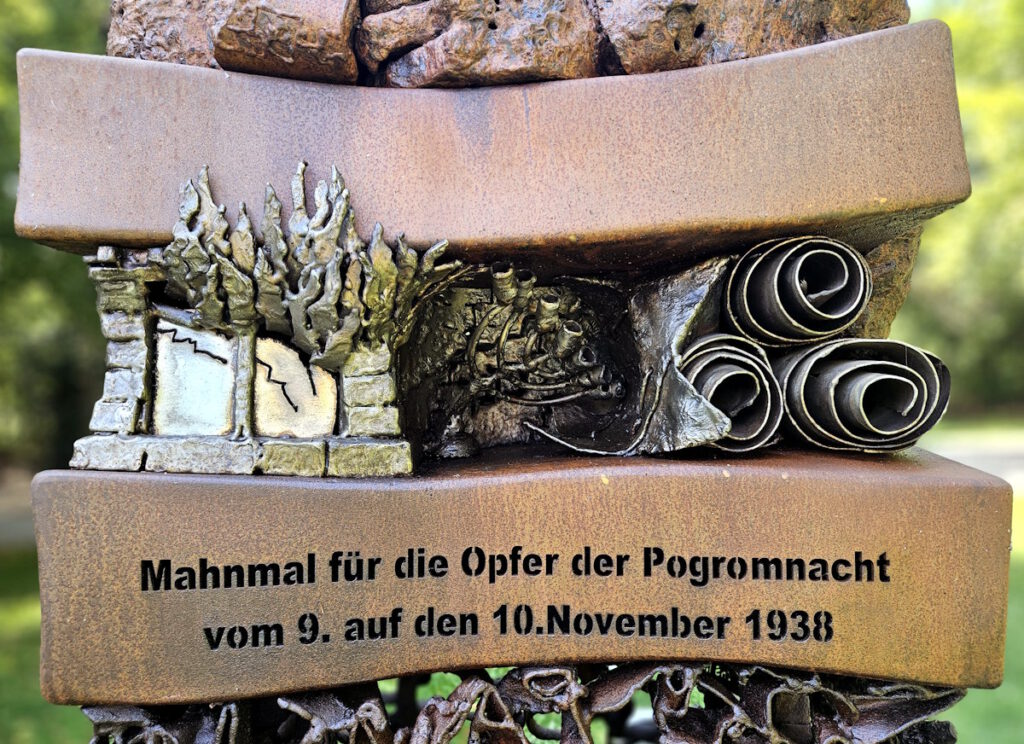

Mahnmal für die Opfer der Pogromnacht

Melanie (»Melly«) Kieweg, die sich im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching für Kunst im öffentlichen Raum engagiert, initiierte anlässlich des 80. Jahrestags der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 im Deutschen Reich die Aufstellung eines Mahnmals auf einer kleinen Wiese an der → Hochleite, am westlichen Ende der Isenschmidstraße. Im Auftrag des Bezirksausschusses hat es der Architekt und Künstler Hans Martin Kieser erdacht und realisiert. Das Kunstwerk stellt von unten nach oben die Entwicklung der Kulturen dar, weiter oben die Zerstörung und als Abschluss die Verwahrlosung.

Räterepublik

Die Monarchie in Bayern hatte Kurt Eisner* (1867 – 1919) in der Novemberrevolution 1918 durch einen »Freistaat« ersetzt. Am 7. April 1919 – eineinhalb Monate nach dem tödlichen Attentat auf ihn ‒ proklamierten der Zentralrat der Bayerischen Republik und der Revolutionäre Arbeiterrat in München die Münchner Räterepublik. Die von Johannes Hoffmann seit 17. März geführte Minderheitsregierung floh nach Bamberg und organisierte Freikorpsverbände, die gemeinsam mit der Reichswehr die Räterepublik bis zum 2. Mai blutig niederschlugen.

Der Urban-Art-Künstler Won ABC (bürgerlich: Markus Müller) erinnert mit einem 2018/19 geschaffenen → Mural am Umspannwerk der Stadtwerke München in der Martin-Luther-Straße in Obergiesing an die Münchner Räterepublik. Won ABC porträtierte Vorkämpfer und Befürworter der Räterepublik: Kurt Eisner, Sarah Sonja Rabinowitz (Lerch), Erich Mühsam, Gustav Landauer und Ernst Toller.

*) Mehr über Kurt Eisner im Album über Denkmäler

Siegestor

König Ludwig I. beauftragte Friedrich von Gärtner 1840 mit dem Bau des nördlichen Abschlusses der Ludwigstraße. Der Architekt starb 1847, aber sein Schüler Eduard Metzger vollendete das Bauwerk. So entstand 1843 bis 1850 ein klassizistischer Triumphbogen aus Kelheimer Kalkstein – das Gegenstück zur → Feldherrnhalle am südlichen Ende.

Als am 16. Juli 1871 bayrische Truppen nach ihren Siegen im deutsch-französischen Krieg feierlich durch den Triumphbogen einzogen, kam die Bezeichnung Siegestor auf.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man das einsturzgefährdete Siegestor zunächst abreißen, aber Eugene Keller, der Stadtkommandant der Besatzungsmacht, verhinderte die Sprengung. 1956 bis 1958 bauten die Architekten Otto Roth (1904 – 1994) und Josef Wiedemann** (1910 – 2001) das Siegestor vereinfacht wieder auf. Fragmente des historischen Bauwerks sind im Lapidarium vor dem Stadtmuseum zu sehen. Der Bildhauer Elmar Dietz* (1902 – 1996) restaurierte 1966 bis 1972 dann auch die Quadriga: eine sechs Meter hohe Bavaria, die ein 1847 von dem klassizistischen Bildhauer Johann von Halbig* (1814 – 1882) geschaffenes Löwengespann lenkt.

Seit der Restaurierung lesen wir: »Dem Sieg geweiht. Vom Krieg zerstört. Zum Frieden mahnend«. Verfasst wurde der Text von Hanns Braun (1893 – 1966), einem Germanisten, Journalisten und Theaterkritiker. Der Architekt und Schriftgrafiker Franz Hart (1910 – 1996) gestaltete die Inschrift auf der Stadtseite des Siegestors.

*) Mehr über Elmar Dietz und Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Josef Wiedemann im Album über Architekten

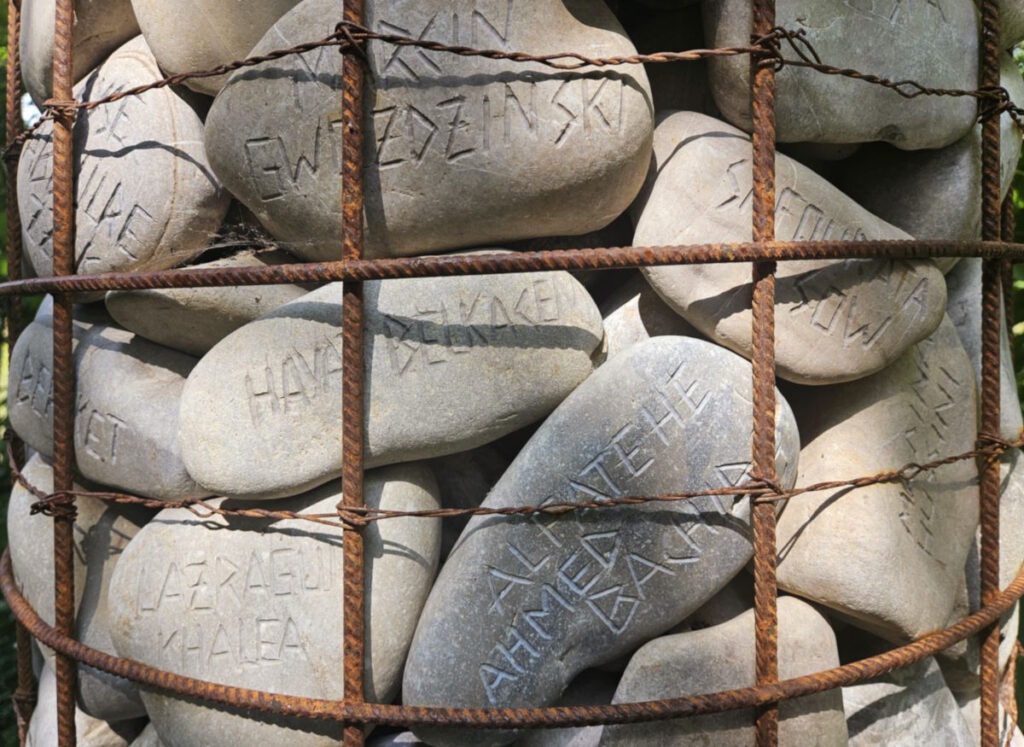

Stundensäule

Der Künstler Peter Weismann (*1944) möchte mit dem (noch nicht abgeschlossenen) Werk »Mare Nostrum« darauf hinweisen, wie viele Menschen auf dem Weg von Afrika übers Mittelmeer nach Europa ums Leben kamen und immer noch kommen. (35.000 Tote sind bis 2024 dokumentiert.) Zwischen München, Freising und Landshut hat er dazu seit 2019 Skulpturen aus großenteils mit Namen gravierten Kieselsteinen am Isarufer aufgestellt. Eine zum Projekt gehörende »Stundensäule« steht seit 2022 schräg gegenüber der Eisbach-Mündung in der Heinrich-Mann-Allee.

Mahnmal Synagoge

Der Architekt Albert Schmidt (1841 – 1913) baute 1883 bis 1887 im Auftrag König Ludwigs II. die neuromanische (Alte) Hauptsynagoge München in der Herzog-Max-Straße. Hitler ließ die Synagoge im Juni 1938 abreißen. Die frei gewordene Fläche wurde dann als Parkplatz genutzt.

Im Juni 2023 und im Januar 2025 entdeckte man am Isarwehr bei der → Großhesseloher Brücke Teile der Alten Hauptsynagoge, die dort wohl zum Hochwasserschutz verbaut worden waren: 500 Steine, 600 Tonnen, die jetzt untersucht werden. Eine Ausstellung ist bereits für 2027 geplant (so die Süddeutsche Zeitung am 28. Mai 2025).

Der Bildhauer Herbert Peters* (1925 ‒ 2006) schuf 1969 ein Mahnmal, das seither in der Herzog-Max-Straße neben dem Künstlerhaus die Erinnerung an die Alte Hauptsynagoge und die Verbrechen der Nationalsozialisten wach hält.

*) Mehr über Herbert Peters im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herbert Peters: Denkmal am Standort der Alten Hauptsynag

Mahnmal Terroranschlag

Am 10. Februar 1970 versuchten drei Palästinenser, eine El-Al-Maschine auf dem Weg von Tel Aviv nach London während des Zwischenstopps am Flughafen München-Riem zu kapern. Als sie die Crew und die Passagiere überfielen, wehrte sich der Flugkapitän Uriel Cohen (1926 – 2015) und wurde verletzt. Der Passagier Arie Katzenstein (1937 – 1970) starb vor den Augen seines Vaters Heinz, als er sich auf eine in den Flughafenbus geworfene Handgranate warf und anderen das Leben rettete. Unter den Schwerverletzten war auch die Schauspielerin Hanna Maron (1923 – 2014). Die Terroristen wurden festgenommen und noch im selben Jahr ohne Gerichtsverfahren abgeschoben.

Am 10. Februar 2025 – auf den Tag genau 55 Jahre nach dem Terroranschlag – wurden vor dem ehemaligen Tower in Riem ein acht Meter hohes Kunstwerk von Alicja Kwade (*1979) und eine Gedenktafel enthüllt. Die drei Uhren verweisen auf die Zeitpunkte der Explosionen am 10. Februar 1970. Dass die Uhrzeiten je nach Standort verschieden gelesen werden können, ist Absicht: »Das deutet das Unwägbare an, diesen unglücklichen Zufall oder wie auch immer man das nennen soll, dass diese Menschen zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort waren. Wer wann wo etwas tut, wer wann lebt, wer wann stirbt.« (Alicja Kwade im Interview mit Evelyn Vogel, Süddeutsche Zeitung, 10. Februar 2025)

Todesmärsche 1945

In den letzten Kriegstagen im April 1945 mussten Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau nach Tirol marschieren. US-Soldaten brachten am 30. April 1945 beim Tegernsee einen der Todesmärsche auf, der am 26. April in Dachau begonnen hatte.

Der Bildhauer Hubertus von Pilgrim* (1931 – 2026) schuf 23 identische Mahnmale, die an die Todesmärsche der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau 1945 erinnern. Eines davon befindet sich in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, die anderen Exemplare wurden 1989 bis 2009 entlang der Wege der Häftlinge aufgestellt. Dargestellt sind dreizehn bewusst nicht deutlich herausgearbeiteten KZ-Häftlinge. Im Raum München sind mehrere Abgüsse zu finden, so im → NS-Dokumentationszentrum, in der KZ-Gedenkstätte Dachau, beim → Schloss Blutenburg und in Karlsfeld.

*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Hubertus von Pilgrim: Gedenken an die Todesmärsche 1945

NS-Dokumentationszentrum / KZ-Gedenkstätte Dachau / beim Schloss Blutenburg

(Fotos: 2023 – 2025)

Weiße Rose

Die Kommilitonen Hans Scholl (1918 – 1943) und Alexander Schmorell (1916 – 1943), die an der → Ludwig-Maximilians-Universität München Medizin studierten, verschickten im Sommer 1942 Flugblätter unter dem Absender »Weiße Rose«, um zum Widerstand gegen das NS-Regime aufzurufen.

Nachdem Hans Scholl und Alexander Schmorell von einem mehrmonatigen Einsatz als Sanitäter an der Ostfront nach München zurückgekommen waren, verteilten sie einige tausend Exemplare eines fünften Flugblatts. Zum inneren Kern der »Weißen Rose« gehörten zu diesem Zeitpunkt auch Hans Scholls jüngere Schwester Sophie Scholl (1921 – 1943), die in München Biologie und Philosophie studierte, die Medizinstudenten Christoph Probst (1919 – 1943) und Willi Graf (1918 – 1943) sowie der Philosophieprofessor Kurt Huber (1893 – 1943).

Am Morgen des 18. Februar 1943 beobachtete der Hausmeister der Universität, wie die Geschwister Scholl das sechste Flugblatt der »Weißen Rose« auslegten ‒ und sorgte dafür, dass sie von der Gestapo festgenommen wurden.

Hans und Sophie Scholl*, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Kurt Huber, Willi Graf und andere Mitglieder der »Weißen Rose« starben für ihre Überzeugung, gegen ein nicht zuletzt von Mitläufern und Duckmäusern ermöglichtes Terrorregime die Stimme erheben zu müssen.

*) Mehr zu den Geschwistern Scholl im Album über Denkmäler

Mahnmal »Weiße Rose« im Justizpalast

Hans und Sophie Scholl wurden am 22. Februar 1943 vom Volksgerichtshof im Münchner Justizpalast zum Tod verurteilt und noch am selben Tag in Stadelheim hingerichtet. Der Gerichtssaal ist zwar nicht mehr erhalten, aber in dem Raum, in dem am 19. April 1943 ein weiterer Schauprozess gegen Mitglieder de »Weißen Rose« stattfand und der Volksgerichtshof Kurt Huber, Willi Graf und Alexander Schmorell zum Tod verurteilte, dient seit 2007 als Mahnmal gegen Justiz-Willkür und die Zerstörung des Rechtsstaats. Dort eröffneten der bayrische Justizminister Georg Eisenreich und Hildegard Kronawitter, die Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung, im April 2023 die neugestaltete Dauerausstellung. Wer sie im Saal 253 des Justizpalastes sehen möchte, kann sich werktags an der Pforte anmelden (Prielmayerstraße 7).

»DenkStätte Weiße Rose«

1958 gestaltete der Bildhauer Lothar Dietz* (1896 – 1976) ein Bronzerelief zum Gedenken an Willi Graf, Kurt Huber, Hans Leipelt, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Hans Scholl und Sophie Scholl, die ihren Widerstand gegen das NS-Regime in der Gruppe »Weiße Rose« mit dem Leben bezahlen mussten. Das Mahnmal ist im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität München zu finden.

1997 wurde neben dem Lichthof in der LMU die »DenkStätte Weiße Rose« eingerichtet. Dort informiert seit 2017 eine Dauerausstellung über den Widerstand gegen die NS-Diktatur.

Die 2003 vom Bildhauer Nikolai Tregor jr.* modellierte, Sophie Scholl darstellende Büste wurde 2005 im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität München enthüllt, und zwar von der Schauspielerin Julia Jentsch, die im Kinofilm »Sophie Scholl. Die letzten Tage« die Titelrolle gespielt hatte.

*) Mehr zu Lothar Dietz im Album Kunst im öffentlichen Raum und über Nikolai Tregor im Album Denkmäler

Mahnmal »Weiße Rose« / Büste von Sophie Scholl (Fotos: September 2025)

Gedenktafelcollage für die Weiße Rose

Robert Schmidt-Matt (*1954) studierte zunächst Malerei an der Hochschule (seit 2001: Universität) der Bildenden Künste Berlin, bevor er 1975 bis 1984 zur Bildhauerei wechselte und das Studium als Meisterschüler von Michael Schoenholtz abschloss.

1987/88 schuf der Bildhauer eine Gedenktafelcollage für die Weiße Rose auf dem → Geschwister-Scholl-Platz vor der Universität: Flugblätter, Fotos, Urteile, Briefe, Zeitungsartikel im Kopfsteinpflaster.

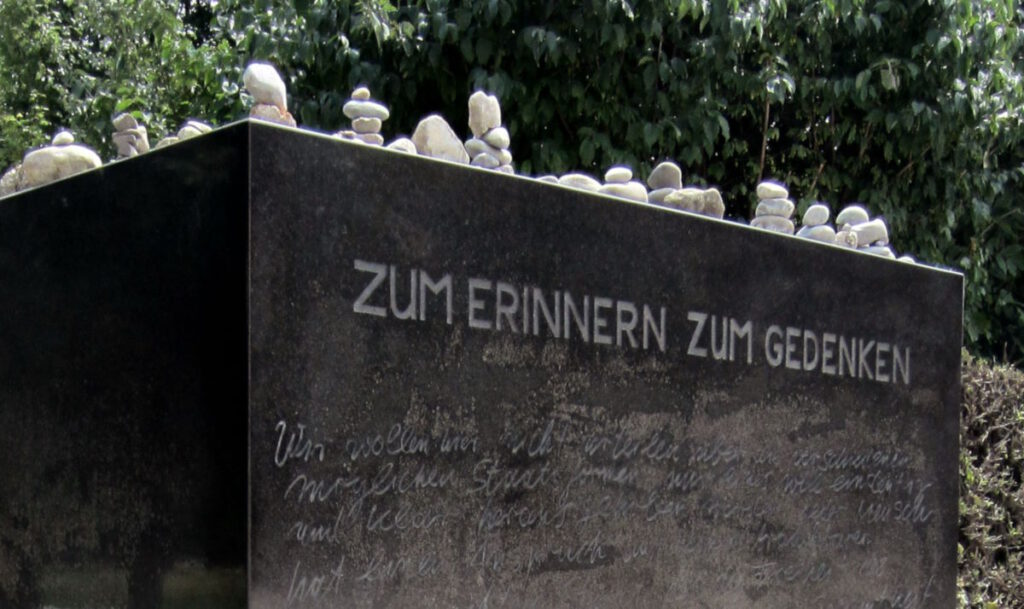

Mahnmal »Weiße Rose« im Hofgarten

An der nordöstlichen Ecke des → Hofgartens in München steht seit 1996 das von dem Bildhauer Leo Kornbrust (1929 – 2021) gestaltete Mahnmal »Weiße Rose«, ein dunkler Steinkubus mit Zitaten des Generalfeldmarschalls Erwin von Witzleben und des Bauern Josef Hufnagel, dazu ein Text aus einem Flugblatt der »Weißen Rose«. Im Sommer 2024 lagen Steinmandln auf dem Denkmal.