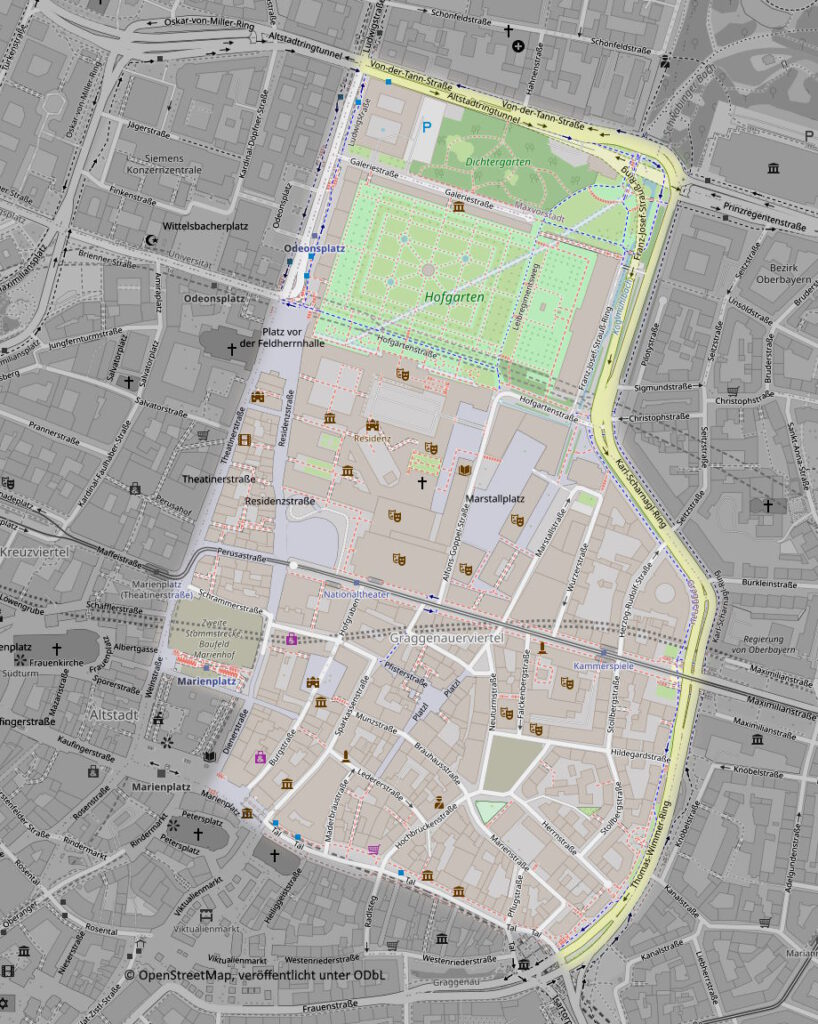

München: Graggenauer Viertel

Die Flurbezeichnung Grakkaw bzw. Gragkenawe aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts leitete sich von dem Wort Krack = Krähe ab. Später benannte man das Areal in München nach Militärs: Wilbrechtsviertel, Hansens Bart Viertel, Scharfzahns Viertel. Heute versteht man unter dem Graggenauer Viertel zwischen Wein- bzw. Theatinerstraße, Tal und Altstadtring das nordöstliche Stadtviertel des Stadtteils Altstadt im Stadtbezirk Altstadt-Lehel.

Alter Hof

1255 verlegte der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Strenge seine Hofhaltung von Landshut in eine bereits seit dem 12. Jahrhundert existierende Burg in München, und sein Sohn Ludwig IV. machte daraus die erste feste Kaiserresidenz in Deutschland. Die Reichskleinodien ließ Ludwig der Bayer nach München bringen und in der (1818 abgerissenen) Lorenzikapelle aufbewahren.

Einer Legende zufolge hatte sich ein Affe aus der herzoglichen Menagerie mit dem noch kleinen Thronfolger Ludwig aus dem gotischen Erker am Burgstock geschwungen und für gehörige Aufregung gesorgt.

Herzog Johann II. begann um 1385 mit dem Bau der gotischen Neuveste, die später zum ältesten Teil der Münchner Residenz wurde, und für die bereits länger bestehende Burg kam die Bezeichnung »Alter Hof« auf.

Als die Herzöge im 16. Jahrhundert in die Residenz umzogen, blieb der Alte Hof Verwaltungssitz. Das im 17. Jahrhundert am Pfisterbach gebaute erste Hofbräuhaus wurde 1831/32 durch einen vom Architekten Georg Friedrich Ziebland* (1800 – 1873) gestalteten Neubau für die Steuerkataster-Kommission ersetzt. Und am Ort der 1818 abgerissenen Hofkirche St. Lorenz baute der Architekt Mathias Rösler 1816 bis 1819 den klassizistischen Lorenzistock.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Alte Hof zerstört. Mit begrenzten Mitteln erfolgte in den Fünfzigerjahren ein eingeschränkter und vereinfachter Wiederaufbau.

Obwohl das Zentralfinanzamt 1999 auszog, sanierte man die Dachstühle und die Bausubstanz. 2001 wurden die in den Fünfzigerjahren wiedererrichteten Gebäudeteile Pfisterstock und Brunnenstock abgerissen und nach Plänen des Architekturbüros Auer+Weber+Assoziierte noch einmal neu gebaut. Den Lorenzistock restaurierte man nach Entwürfen des Architekten Peter Kulka (1937 – 2024).

*) Mehr zu Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Die Dauerausstellung »Münchner Kaiserburg« im spätgotischen Kellergewölbe des Alten Hofs informiert über die Stadtgeschichte, den Herrschaftssitz und vor allem Kaiser Ludwig IV. (1282 – 1347), den bedeutendsten Bewohner des Alten Hofs. Als erster Wittelsbacher wurde Ludwig der Bayer 1314 zum römisch-deutschen König gewählt und 1328 in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ausgerufen – gegen den Willen des Papstes.

Das älteste Gebäudeelement des Alten Hofs ist ein Stück aus der um 1200 gebauten Burgmauer, die aus einer Füllung mit Kieselsteinen zwischen zwei Mauerschalen bestand. Ein Querschnitt davon ist in der Ausstellung zu sehen.

Bei den ausgestellten Münzen und Medaillen, Siegeln und Stadtwappen handelt es sich um Repliken.

Das fünfte überlieferte Stadtsiegel von München stammt aus der Zeit von 1323 bis 1356. – Martin Brunner in Nürnberg fertigte 1685 die Silbermedaille an, und zwar zur Vermählung des Kurfürsten Max Emanuel mit Maria Antonia von Habsburg.

Der Bildhauer Hans Wimmer* (1907 – 1992) gestaltete 1967 das Reiterstandbild des Kaisers Ludwig IV., das seither vor dem Nordtor des Alten Hofs steht.

*) Mehr über Hans Wimmer im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Am Kosttor

Das Kosttor (Graggenauer Tor, Wurzertor) wurde 1325 als Teil der zweiten Stadtmauer des mittelalterlichen Münchens gebaut. Die Bezeichnung bezieht sich auf die damals dort vorgenommene Armenspeisung. 1872 wurde das Kosttor abgerissen. Der Platz Am Kosttor erinnert noch daran.

Wolfsbrunnen

Den Wolfsbrunnen (auch: Rotkäppchenbrunnen) Am Kosttor gestalteten die Jugendstil-Bildhauer Heinrich Düll* und Georg Pezold* 1904 im Auftrag des Ehepaars Adolf und Apollonia Wolf. Gegossen wurde die Figur von Cosmas Leyrer. Das Becken besteht aus Granit und Teuchtlinger Marmor.

*) Mehr über Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Wolfsbrunnen Am Kosttor (Fotos: April 2025 / Mai 2023)

Fassaden Am Kosttor

Der Architekt Alois Barbist (1852 – 1905) errichtete schätzungsweise 40 Mietshäuser in München, viele davon im Stil des Neubarock bzw. der Neurenaissance, so auch 1881 Am Kosttor 1 (Neurenaissance).

Am Kosttor 1 (Fotos: Mai 2023)

Georg von Hauberrisser* (1841 – 1922), der Architekt des Neuen Rathauses und der Paulskirche in München, gestaltete 1880/81 auch das Haylerhaus Am Kosttor 3 im Stil der Neurenaissance.

*) Mehr zu Georg von Hauberisser im Album über Architekten

Bräuhausstraße

Die seit dem 18. Jahrhundert existierende Bräuhausstraße wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach dem Hofbräuhaus am nordwestlichen Ende benannt.

Hermann Berthold und Leonhard Hägele arbeiteten um 1900 beim Bau mehrerer Wohnhäuser in München zusammen, so auch 1904 in der Bräuhausstraße 8. Davon zeugt der Dekor an der Fassade mit einem Relief, auf dem München im Jahr 1750 dargestellt ist.

Burgstraße

Der Straßenname bezieht sich auf die ehemalige Münchner Burg des 12. Jahrhunderts (Alte Veste, Ludwigsburg, Alter Hof).

Artothek & Bildersaal München

1986 wurde die Artothek der Stadt München nach entsprechenden Vorbildern in anderen Städten gegründet. Dabei handelt es sich um eine Galerie (»Bildersaal«) und einen Kunstverleih (»Artothek«), die vom Kulturreferat finanziert werden. In der Einrichtung an der Burgstraße 4 können Kunstwerke nicht nur betrachtet, sondern auch – wie Bücher in einer öffentlichen Bibliothek – ausgeliehen werden. Auf diese Weise fördert man Künstler der Region und erleichtert dem Publikum den Zugang zur Kunst.

Album über Museen

Antikschmuck

Weinstadl

Burgstraße 5: Das 1525 erbaute gotische Bürgerhaus wurde vom Stadtmaurermeister Hans Aerenhofer dem Älteren 1551/52 zum Stadtschreiberhaus und Weinstadl umgebaut. Hans Mielich bemalte 1552 die Fassade (1962/63 restauriert).

Dienerstraße

Der Straßenname leitet sich nicht vom Begriff »Diener« ab, sondern von einer Münchner Patrizierfamilie, die sich Dyener, Dinaer oder Diner schrieb.

Dallmayr

Das Delikatessenhaus Dallmayr ließ das frühklassizistische Stammhaus in der Dienerstraße 1912 bei laufendem Betrieb von den Architekten Eugen Hönig und Karl Söldner erweitern. Die Fassade wurde von Julius Seidler gestaltet, und die Bildhauerarbeiten im Inneren stammen von Georg Albertshofer.

Dichtergarten

Auf den nicht mehr militärisch benötigten Wallanlagen einer Bastion aus dem Dreißigjährigen Krieg legten die Theatiner ab 1664 einen Nutzgarten an. Im Zuge der Säkularisation ersteigerte Abbé Pierre de Salabert, der Erzieher der Prinzen Carl August und Maximilian Joseph, 1802 das Areal und ließ 1804 bis 1806 nach Plänen des Architekten Karl von Fischer* ein Palais bauen (das heutige → Prinz-Carl-Palais). Nach Salaberts Tod 1806 oder 1807 erreichte der königliche Gartenarchitekt Friedrich Ludwig von Sckell*, dass König Maximilian I. Joseph das Areal erwarb. Damit wollte er eine Verbindung zwischen dem → Hofgarten und dem Englischen Garten herstellen, aber das Grundstück – inzwischen wegen der vorübergehenden Nutzung durch den bayrischen Finanzminister als Finanzgarten bezeichnet ‒ blieb bis 1969 für die Öffentlichkeit unzugänglich.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Weil Heinrich Heine von November 1827 bis Juli 1828 in München gelebt hatte, beauftragte die Heinrich-Heine-Gesellschaft 1958 den Bildhauer Toni Stadler* (1888 – 1982), ein Denkmal für den Dichter zu gestalten. Die von Toni Stadler geschaffene Bronzeplastik »Nausikaa« befindet sich in einer 1962 restaurierten und zur Heinrich-Heine-Gedenkstätte umgewidmeten Grotte. Welchen Bezug der Künstler zwischen dem Dichter und der Prinzessin aus der »Odyssee« erkannt hatte, bleibt rätselhaft, aber seither spricht man vom Dichtergarten statt vom Finanzgarten.

Der russische Dichter Fjodor Iwanowitsch Tjuttschew (1803 – 1873) begegnete Heinrich Heine in München. Anlässlich seines 200. Geburtstag enthüllten der bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber und der russische Außenminister Igor Iwanow 2003 im Dichtergarten eine Bronzestatue.

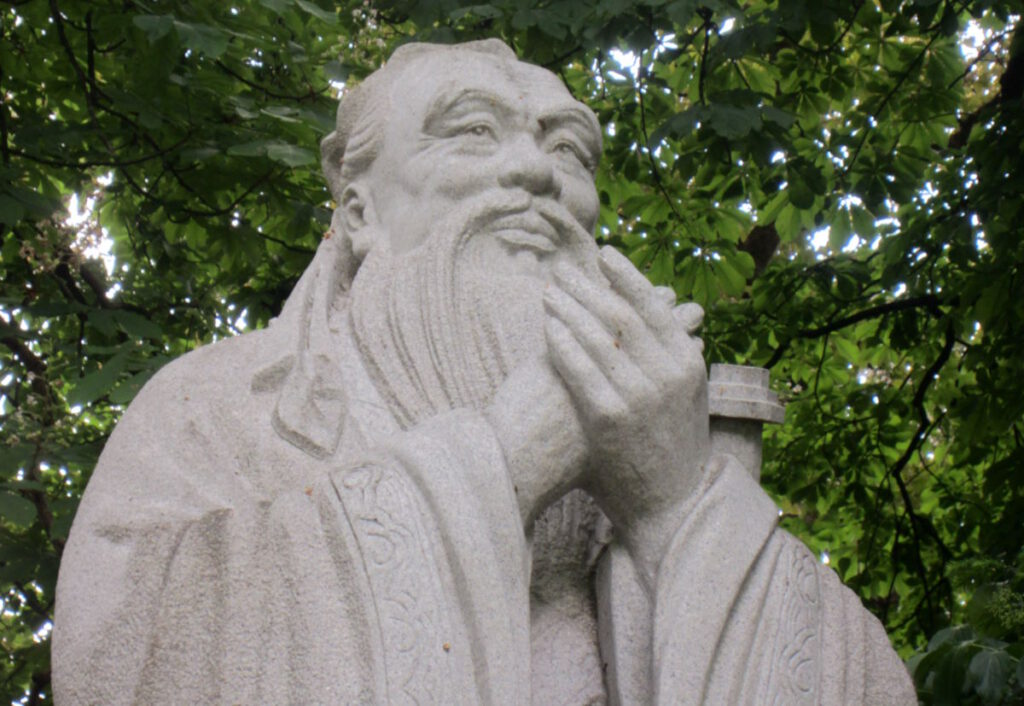

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft des Freistaats Bayern und der ostchinesischen Provinz Shandong schickten die Chinesen eine von einem unbekannten Künstler aus Stein gemeißelte Konfuzius-Figur als Geschenk nach München. Sie wurde im Juli 2007 im Dichtergarten aufgestellt.

Drei Jahre später, im Oktober 2010, folgte ein Denkmal für den polnischen Komponisten Frédéric Chopin, der München 1831 besucht hatte. Die Republik Polen stiftete die Bronzestatue des Bildhauers Jozek Nowak.

*) Mehr zu Toni Stadler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Konfuzius (Fotos: Mai 2024)

Mehr dazu im Album über Denkmäler

Harmlos-Wiese

Auf der Grünanlage (Harmlos-Wiese) zwischen → Hofgarten, → Dichtergarten und Englischem Garten steht eine Marmorskulptur in gräzisierendem Stil, die den griechischen Jüngling Antinoos darstellt. Gestiftet wurde die von Franz Jakob Schwanthaler* 1803 modellierte Figur von Theodor Heinrich Topor von Morawitzky. Im Volksmund nennt man die Figur den »Harmlos«, und zwar aufgrund der Inschrift: »Harmlos / wandelt hier / dann kehret / neu gestärkt / zu jeder / Pflicht zurück«. Inzwischen handelt es sich bei der Statue auf der Harmlos-Wiese um eine Kopie. Das Original wird im → Residenzmuseum aufbewahrt.

*) Mehr zu Franz Jakob Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herrnstraße

Über Herkunft und Bedeutung des Straßennamens Herrnstraße im Graggenauer Viertel ist nichts bekannt.

Für jeden der beiden Eingänge der städtischen Kindertagesstätte in der Herrnstraße schuf der Künstler Eugène Max Cordier (1903 – 1974) ein Keramikbild.

Hofgarten

Als Herzog Wilhelm IV. von Bayern die Residenz der Wittelsbacher vom → Alten Hof in die Neuveste verlegte, ließ er ab 1526 anstelle eines wohl schon Anfang des 15. Jahrhunderts existierenden »Baumgartens auf dem Bach« nördlich der Residenz einen Park im Stil der italienischen Renaissance anlegen, den Kurfürst Maximilian I. 1613 bis 1617 zum heutigen Hofgarten erweiterte und Kurfürst Karl Theodor um 1780 zumindest teilweise für die Bevölkerung öffnete. (Kurfürst Max Emanuel (1662 – 1726) hatte seinen Plan, den Hofgarten bis zur Schlossanlage Schleißheim zu verlängern, nicht realisieren können.)

Bei der Neuanlage des im Zweiten Weltkrieg verwüsteten Hofgartens wählte der Gartenarchitekt Kurt Hentzen (1906 – 1960) eine Kombination aus Renaissance- und Landschaftsgarten nach historischen Vorbildern.

Im Süden wird der Hofgarten von der Münchner Residenz (Herkulessaal) begrenzt, im Osten von der → Bayerischen Staatskanzlei. Die nördlichen Arkaden (an der Galeriestraße) wurden 1780/81 von Karl Albert von Lespilliez gebaut. Im Westen stehen das 1816 bis 1818 gebaute Hofgartentor und das 1824 bis 1826 errichtete Bazargebäude, beides klassizistische Bauwerke von Leo von Klenze*.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Hofgartentor und westliche Hofgartenarkaden

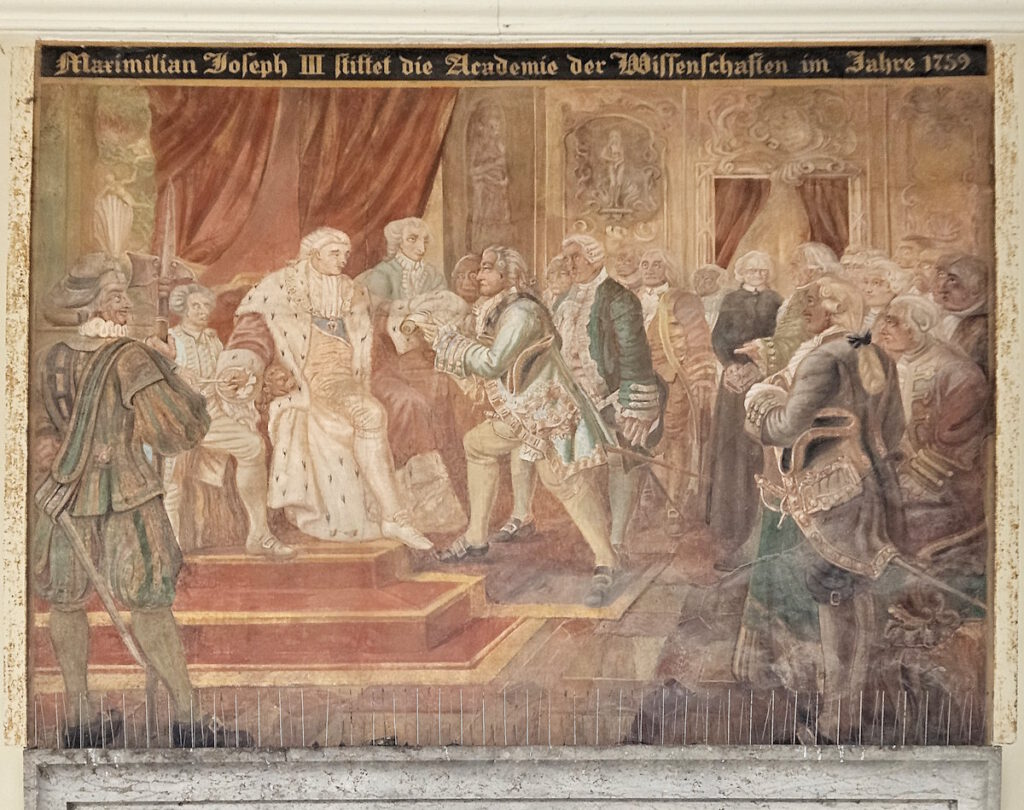

Nachdem Leo von Klenze das Hofgartentor mit den Arkaden am Odeonsplatz errichtet hatte, schufen der Hofmaler Peter von Cornelius* und seine Schüler 1826 bis 1829 eine Reihe von 18 Fresken zu Themen aus acht Jahrhunderten bayrischer Geschichte. (2016 wurden sie restauriert.) Daneben malte Carl Rottmann (1797 – 1850) italienische Landschaften (1829 bis 1833). Diese Fresken sind inzwischen im Allerheiligengang der Residenz zu finden, und Carl Rottmanns 1838 bis 1850 für die Nordarkaden gemalten griechische Landschaften befinden sich in der Neuen Pinakothek.

*) Mehr zu Peter von Cornelius im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Herzog Otto II. der Erlauchte heiratet 1225 in Worms Agnes von der Pfalz.

In der Schlacht bei Mühldorf am Inn bzw. Ampfing besiegt 1322 Ludwig der Bayer seinen Konkurrenten Friedrich den Schönen.

Ludwig der Bayer wird 1328 in Rom zum Kaiser gekrönt.

(Fotos: Januar 2026)

Bayern erstürmen 1717 eine türkische Verschanzung vor Belgrad (Fotos: Januar 2026)

Nymphenbrunnen

Ferdinand von Miller goss 1852 den Nymphenbrunnen nach einem Entwurf von Ludwig von Schwanthaler* aus den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts. Seit 1853 steht der Brunnen vor dem Basargebäude im Hofgarten, und bei trockenem Wetter treffen sich in dem Bereich Boule-Spieler.

*) Mehr über Ludwig von Schwanthaler im Album über Brunnen

Gartenanlage

Die vier um 1822 von Leo von Klenze* entworfenen Schalenbrunnen im Hofgarten wurden in der ersten Hälfte der Fünfzigerjahre von Joseph Wackerle* aus Trientiner Rotmarmor und Nagelfluh nachgebaut.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten und über Joseph Wackerle im Album über Brunnen

Dianatempel

Den Dianatempel im Zentrum des Hofgartens in München errichtete der Hofbaumeister Heinrich Schön der Ältere 1615. Die Bronzefigur auf dem Dach hatte der Hofbildhauer Hubert Gerhard* bereits um 1590 geformt. (Inzwischen handelt es dabei sich um eine Kopie. Das Original der Tellus Bavarica befindet sich im Residenzmuseum.) Im Dianatempel fallen vier Muschelbrunnen auf.

*) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Nördliche Hofgartenarkaden

Der Bildhauer Roman Anton Boos vollendete 1781 einen Figurenzyklus mit den Raten des Herkules für die 1780/81 von Karl Albert von Lespilliez gebauten nördlichen Hofgartenarkaden. Erhalten blieben davon nur seine Terrakottamodelle (Residenz-Museum).

Von Juli bis November 1937 fand in den nördlichen Hofgartenarkaden die von Adolf Ziegler organisierte NS-Propagandaausstellung »Entartete Kunst« statt, bei der 600 Gemälde der von den Nationalsozialisten abgelehnten Stilrichtungen (Expressionsimus, Dadaismus, Surrealismus, Neue Sachlichkeit) präsentiert wurden. Es war damals eine der meistbesuchten Ausstellungen Moderner Kunst.

Nördliche Hofgartenarkaden (Fotos: vor 1985 / 2023)

Deutsches Theatermuseum München

Die Clara-Ziegler-Stiftung entstand im Jahr nach dem Tod der Hofschauspielerin Clara Ziegler (1844 – 1909) in ihrer schlossähnlichen Villa ( (im Zweiten Weltkrieg zerstört) am Englischen Garten in München. 1979 wurde die Stiftung zum staatlichen Museum aufgewertet.

Zu finden ist das Deutsche Theatermuseum München in der 1780/81 von Karl Albert von Lespilliez erbauten frühklassizistischen Churfürstlichen Galerie – dem Vorläufer der Alten Pinakothek – in den nördlichen → Hofgartenarkaden (Galeriestraße 4a). Das Deutsche Theatermuseum verfügt neben einem Archiv und einer Bibliothek über die größte Sammlung von Theaterfotografien der Welt, zeigt aber keine Dauerausstellung, sondern kuratiert wechselnde Sonderausstellungen.

Plakat / Ausstellungsraum (Fotos: Januar 2026)

Vom 25. Juni 2025 bis 12. April 2026 zeigt das Deutsche Theatermuseum die Sonderausstellung »making THEATRE. Wie Theater entsteht«.

Das Team der Kuratorin Maren Richter beobachtete 2024/25 die Inszenierung des Dramas »Romeo und Julia« von William Shakespeare am Münchner Residenztheater unter der Leitung der Regisseurin Elsa-Sophie Jach – von den Anfängen bis zur Premiere am 16. Mai 2025. Mehrere Stunden Filmmaterial werden in der Ausstellung gezeigt, dazu das Probenbuch, technische Skizzen, Puff-Ärmel der Lady Capulet, Masken, andere Gegenstände und zum Beispiel ein Modell der Bühnenbildernin Marlene Lockemann, das die Spirale der Gewalt spiegelt, um die sich »Romeo und Julia« dreht. Mit der von Sigi Colpe gestalteten Holzfigur »Das Theaterwesen« – einem »Wald der Vielen« aus Theaterlatten – veranschaulicht die Ausstellung, dass eine Theateraufführung auf dem Zusammenwirken vieler Menschen basiert. 40.000 Theaterschaffende arbeiten an den mehr als 140 Bühnen in Deutschland zusammen. Jede Aufführung wird gemeinschaftlich sowohl geschaffen als auch erlebt – und ist flüchtig.

Die Puff-Ärmel der Lady Capulet (Kostüme: Johanna Stenzel) wurden in der Damenschneiderei Gabriele Behne hergestellt. Zunächst entstand ein Prototyp, danach das Schnittmuster und im dritten Schritt das Kostüm.

Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826 – 1914), ein Gründungmitglied der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft (1864), entwarf 1897 mit Bleistift und Feder ein Kostüm für die Julia.

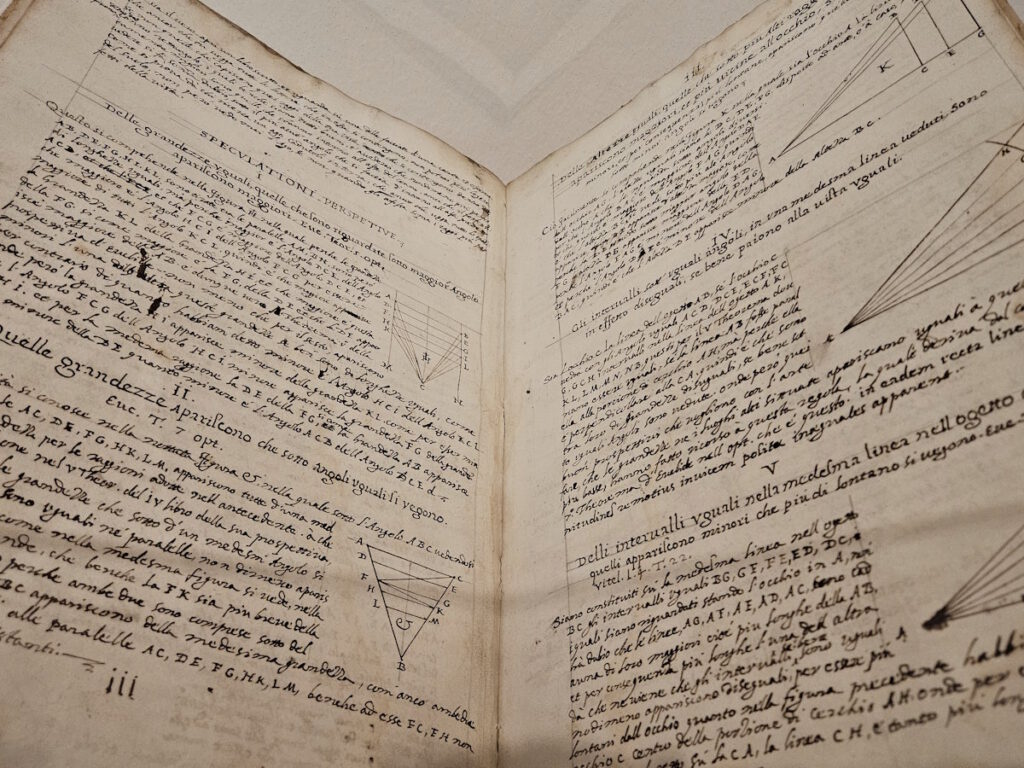

Regole generali di prospettiva / Hommage au Théâtre (Fotos: Januar 2026)

Giovanni Battista Aleotti (1546 – 1626), der sich als »architetto mathematico« verstand, schuf die Pläne für das 1617/18 gebaute Teatro Farnese in Parma. In seinem um 1620 mit der Hand geschriebenen Traktat »Regole generali di prospettiva« erläutert Giovanni Battista Aleotti das perspektivische Zeichnen beispielsweise beim Entwerfen einer Bühnendekoration.

Annemarie Rost (1924 – 2018), eine gelernte Damenschneiderin, studierte 1947 bis 1952 Bühnenbild an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Bühnenbildnerinnen in der DDR. 2000 schuf Annemarie Rost die Collage »Hommage au Théâtre«.

Deutsches Theatermuseum München (offizielle Website)

Denkmal »Weiße Rose«

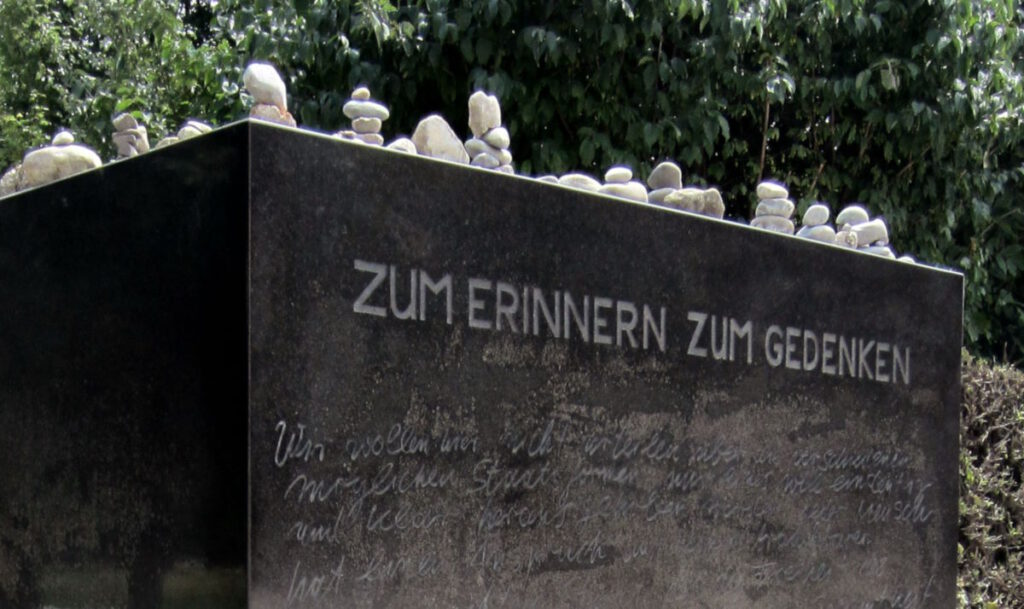

An der nordöstlichen Ecke des Hofgartens in München steht seit 1996 das von dem Bildhauer Leo Kornbrust (1929 – 2021) gestaltete Denkmal »Weiße Rose«, ein dunkler Steinkubus mit Zitaten des Generalfeldmarschalls Erwin von Witzleben und des Bauern Josef Hufnagel, dazu ein Text aus einem Flugblatt der Weißen Rose. Im Sommer 2024 lagen Steinmandl auf dem Denkmal.

Mehr über die Geschwister Scholl und die »Weiße Rose« in den Alben über Denkmäler und Mahnmale

Armeemuseum / Staatskanzlei

Um im Osten des Hofgartens 1805 eine Kaserne bauen zu können, wurden Barockgebäude abgerissen. Parallel dazu entfernte man Springbrunnen. General Friedrich von Bothmer und Kriegsminister Joseph Maximilian von Maillinger regten König Ludwig II. dazu an, auf dem Areal 1879 das Bayerische Armeemuseum zu gründen. Nachdem die Kaserne 1899 abgerissen worden war, schüttete man das Gelände am Ostrand des Hofgartens um drei Meter auf, und es entstand 1900 bis 1905 nach Plänen von Ludwig Mellinger ein Bauwerk im Stil monumentaler Neurenaissance. Davon existierte nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch der zentrale Kuppelbau. (1969 wurde das Bayerische Armeemuseum in das Neue Schloss in Ingolstadt verlegt.)

Um das zerstörte Bayerische Armeemuseum herum wollte Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen Neubau der Bayerischen Staatskanzlei errichten. Einen dafür ausgeschriebenen Wettbewerb gewann 1982 das Architektenteam Diethard J. Siegert und Reto Gansser. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen konnte 1989 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Am 6. Mai 1993 zog Ministerpräsident Edmund Stoiber dort ein.

Bayerische Staatskanzlei (Fotos: 1994 / 2008)

Nachdem der Bildhauer → Georg Wrba (1872 – 1939) 1905/06 ein Reiterstandbild aus Stein für Otto I. von Wittelsbach (1117 ‒ 1183) für die → Wittelsbacherbrücke geschaffen hatte, formte sein Kollege → Ferdinand von Miller d. J. (1842 – 1929) 1911 ein weiteres aus Bronze im Stil der Neurenaissance für den Hofgarten. Es steht vor dem ehemaligen Armeemuseum bzw. der Bayerischen Staatskanzlei.

Die Bayerische Staatskanzlei kann im Rahmen von Führungen und an Tagen der Offenen Tür besichtigt werden.

Hofgartenstraße

Die Architektin Angelika Popp und ihre Kollegen Michael Steib, Rudolf M. Graf, Peter Doranth, Rainer Post planten den Neubau der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. in der Hofgartenstraße 8, der 1998/99 realisiert wurde.

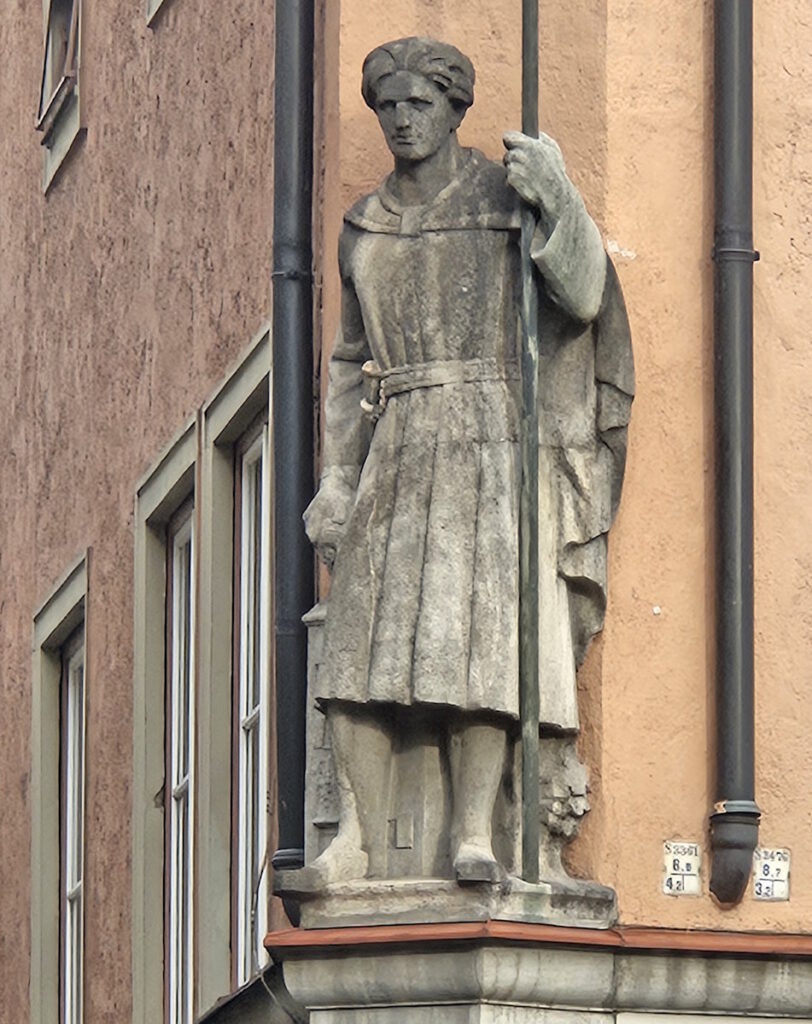

»Minerva«

Vor dem Eingang steht eine mehr als sechs Meter hohe Granitskulptur des 1948 in Lima geborenen, seit 1987 in Deutschland lebenden Künstlers Fernando de la Jara (*1948) mit dem Titel »Minerva« aus dem Jahr 1999. Die Negativform zur Göttin – griechisch: Pallas Athene – symbolisiert die materielle Welt, im Gegensatz zu Welt der Ideen und Gedanken.

Hofgraben

Über Herkunft und Bedeutung des Straßennamens Hofgraben ist nichts bekannt. Weil er sich an der Nordseite des Alten Hofs befindet, könnte es sich um einen überbauten früheren Stadtgraben handeln.

Alte Münze

Wilhelm Egkl wurde 1559 von Herzog Albrecht V. von Bayern zum Hofbaumeister ernannt. 1563 bis 1567 errichtete er einen Marstall, vermutlich nach Plänen von Simon Zwitzel. In den Obergeschossen dieses bedeutendsten Werks der Frührenaissance nördlich der Alpen richtete man die herzogliche Kunstkammer ein, die allerdings 1632 im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen geplündert und 1807 aufgelöst wurde. Nach Plänen von Johann Andreas Gärtner versah man den Komplex 1808/09 im Westen mit einer frühklassizistischen Fassade und baute ihn zum Hauptmünzamt des Königreichs Bayern um. 1857 bis 1863 wurde die Alte Münze nach Plänen von → Friedrich Bürklein erweitert. Seit 1986 befindet sich das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in der Alten Münze.

Der Künstler Erich Lindenberg* (1938 – 2006) schuf 1996 die Installation »Zerbrochene Figur« im Haupttreppenhaus der Alten Münze.

*) Mehr zu Erich Lindenberg im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Isartor

Der rund 40 Meter hohe Torturm auf der Ost-West-Achse von München, die seit der Zerstörung der Föhringer Brücke durch Heinrich den Löwen 1158 einen Teil der Salzstraße bildete, entstand 1285 bis 1337 als letztes Stadttor der zweiten Stadtmauer (Altstadt). Die Barbakane wurde erst später hinzugefügt. Anfang des 19. Jahrhunderts beschloss der Magistrat der Stadt München den Abriss des Isartors, aber König Ludwig I. beauftragte Friedrich von Gärtner* 1833 mit der Wiederherstellung. Bernhard von Neher schuf 1835 das Fresko, das den Triumphzug Ludwigs des Bayern nach seinem Sieg über den Habsburger Friedrich den Schönen 1322 bei Mühldorf zeigt.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Isartor schwer beschädigt. Eine notdürftige Sicherung der Bausubstanz erfolgte 1946 bis 1957. Erst 1971/72 wurde das Isartor saniert, das heute den östlichen Abschluss des Straßenzugs »Tal« bildet. Die Münchner Künstlerin Petra Perle, die von Anfang 2004 bis Ende 2012 Wirtin des Turmstüberls war, stiftete im Jahr 2005 für den mittleren Turm eine Uhr, deren Zeiger vor einem spiegelverkehrten Zifferblatt auf der Westseite verkehrt herum laufen.

Das Isartor steht auf der Grenze zwischen dem Angerviertel und dem Graggenauer Viertel der Münchner Altstadt.

Valentin-Karlstadt-Musäum

1959 gründete der Münchner Künstler und Kunstmanager Hannes König (1908 – 1989) das »Valentin-Musäum« im Südturm des Isartors. Das Liesl-Karlstadt-Kabinett kam 2001 dazu, und im Nordturm des Isartors gab es ab 2007 eine Dauerausstellung über bayrische Volkssängerinnen und -sänger: »An jedem Eck a Gaudi«. 2018 wurde das bis dahin privat getragene »Valentin-Karlstadt-Musäum« städtisch. Am 7. Oktober 2024 schloss es für eineinhalb Jahre, denn vor allem aus Brandschutzgründen stehen Umbauten an.

Album über das Valentin-Karlstadt-Musäum

Ledererstraße

Die Ledererstraße erinnert an die Gerber, die früher als Lederer bezeichnet wurden.

Zerwirkgewölbe

Das Zerwirkgewölbe im Graggenauer Viertel, das zweitälteste Bauwerk in München, wurde 1264 errichtet und hieß ursprünglich Herzog Ludwigs Haus (nach Ludwig dem Strengen). Im 17. und 18. Jahrhundert nutzten Brauereien das Gebäude. Der heutige Name bezieht sich auf ein traditionsreiches Spezialgeschäft für Wild, das bis Ende der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts dort betrieben wurde. Seit 2020 werden die brüchigen Fundamente des dem Freistaat Bayern gehörenden Zerwirkgewölbes gesichert. Die weitere Nutzung ist noch unklar.

Scholastika

Studenten gründeten 1861 in der Bayerstraße den Akademischen Gesangverein München (AGV), der 1890 die Gaststätte »Zur Scholastika« in der Ledererstraße als Vereinslokal erwarb. Als die »Alte Scholastika« zu klein wurde, ersetzte der Architekt Ludwig Ullmann (1872 – 1943) mit dem Bauunternehmen Heilmann & Littmann das bestehende Gebäude im Graggenauer Viertel 1914/15 durch ein größeres am selben Ort.

Marienstraße

Vermutlich wurde die Marienstraße nach der Frauenkirche (Dom zu unserer lieben Frau) benannt.

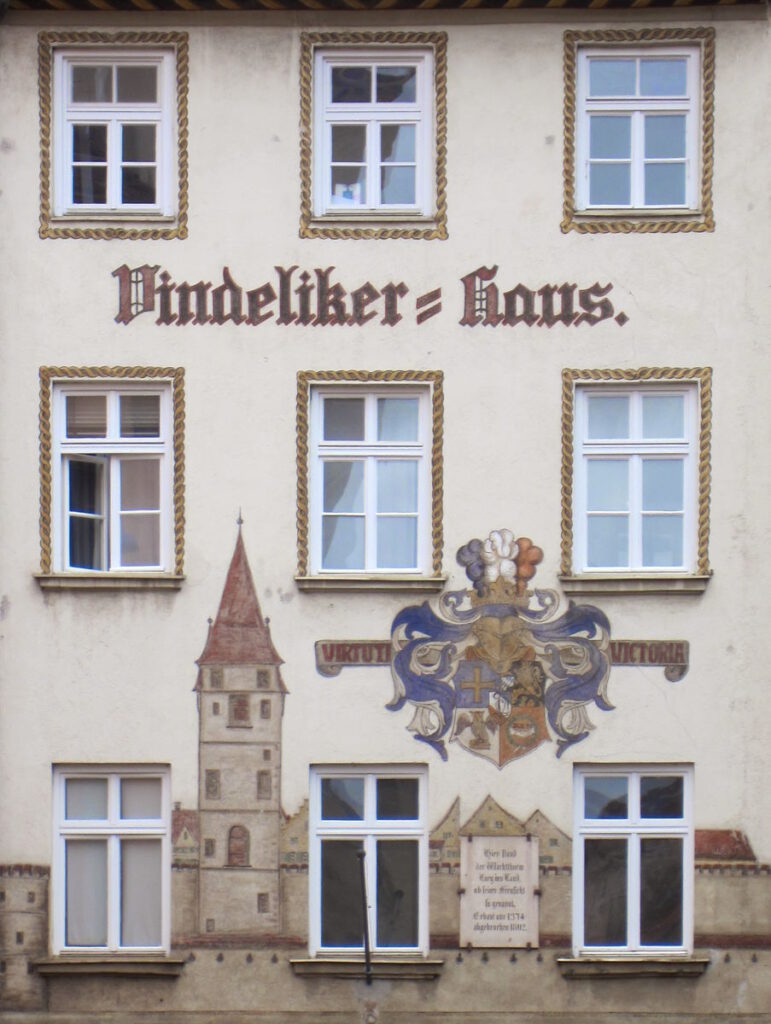

Vindelikerhaus

Das Vindelikerhaus wurde Anfang des 19. Jahrhunderts anstelle des abgerissenen Wachtturms »Lueg ins Land« nördlich des Isartors errichtet. In dem Gebäude befand sich zunächst die Gaststätte »Zum Elefanten«. 1922 erwarb die katholische Studentenverbindung »K. D. St. V. Vindelicia« das Anwesen und richtete dort ein Wohnheim ein. Aus den Zwanzigerjahren stammt auch die historisierende Fassadenmalerei.

Marstallplatz

Beim Marstall (vom althochdeutschen Begriff Mähre) handelte es sich um ein Nebengebäude der Münchner Residenz, in dem die königliche Reitschule untergebracht war. Gebaut hatte ihn Leo von Klenze* 1820 bis 1825, der dabei antike Stilelemente mit Renaissance-Formen kombinierte und den dogmatischen Klassizismus sprengte.

Der größte Teil des Komplexes wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört bzw. in den Neunzigerjahren abgerissen. Das heute als Marstall bezeichnete Gebäude entstand 1969/70. Dabei rekonstruierte man die von Leo von Klenze entworfene Fassade mit den Büsten der Dioskuren Castor und Pollux über dem Mittelportal.

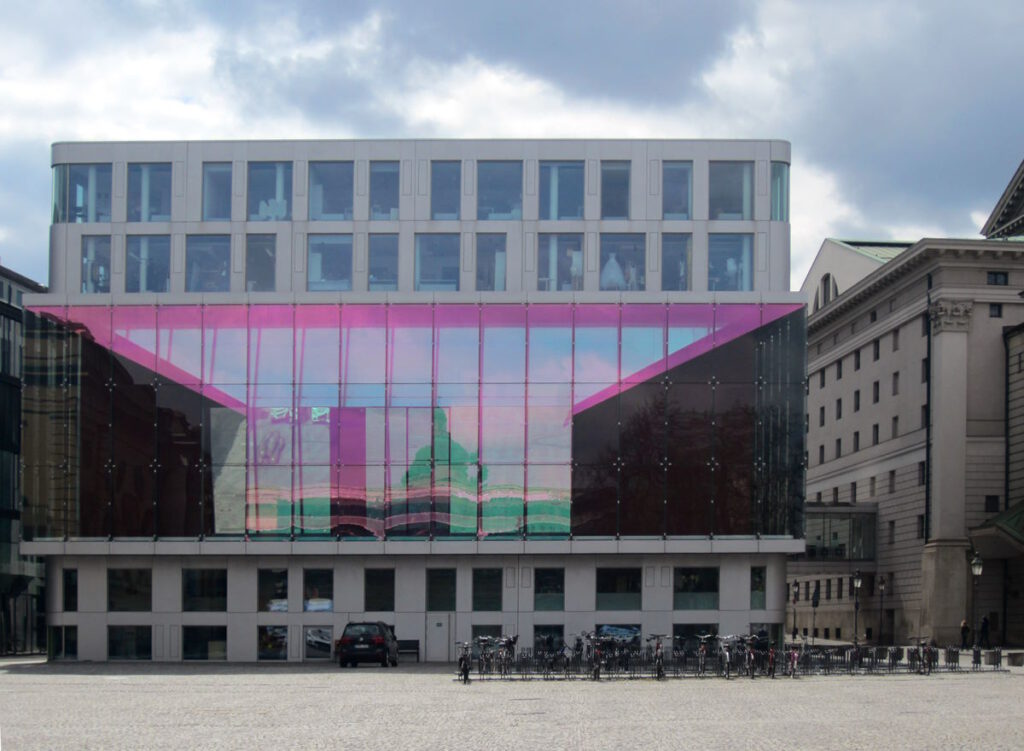

Am 28. Juli 2005 wurde am Probengebäude der Bayerischen Staatsoper das 30 mal 8 Meter große »Bühnenfenster« von Ólafur Eliasson** enthüllt.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr über Ólafur Eliasson im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Max-Joseph-Platz

Der heutige, nach König Maximilian I. Joseph (1756 ‒ 1825) benannte Platz entstand, als ein von 1284 bis 1802 existierendes Franziskanerkloster abgerissen wurde, um Raum für das Nationaltheater zu schaffen, mit dessen Bau Karl von Fischer* 1811 begann. An der Nordseite ‒ auf dem Areal des ehemaligen Friedhofs der Franziskaner ‒ errichtete Leo von Klenze* 1825 bis 1842 den Königsbau der Residenz nach dem Vorbild der Florentiner Palazzi Pitti und Rucellai. Parallel dazu setzte Leo von Klenze an der Maximilianstraße eine florentinische Säulenhalle vor das 1747 bis 1754 von Ignaz Anton Gunetzrhainer erbaute → Rokoko-Palais Toerring-Jettenbach, sodass die Fassaden im Süden, Osten und Norden des nach dem Vorbild der Piazza del Campidoglio in Rom und der Piazza della Santissima Annunziata in Florenz gestalteten Platzes einheitlich klassizistisch waren.

Eigentlich wollte König Max II. auf dem nach seinem Großvater benannten Platz einen öffentlichen Wintergarten bauen lassen, aber damit stieß er auf zu viel Widerstand. Stattdessen wurde 1852 der Glaspalast auf dem Gelände des → Alten Botanischen Gartens errichtet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das → Cuvilliés-Theater im Apothekenstock der Residenz eingebaut und zwischen Königsbau und Nationaltheater stattdessen das → Neue Residenztheater errichtet. Vom zerstörten Palais Toerring-Jettenbach (Hauptpost) rekonstruierte man nur die klassizistische Nordfassade. Die Malereien von Ludwig Schwanthaler in den Giebelfeldern der Hauptfassade des Nationaltheaters waren 1894 durch Mosaiken ersetzt worden. Das obere – »Pegasus und die Horen« – blieb erhalten; anstelle des kriegszerstörten unteren Mosaiks schuf der Bildhauer und Architekt Georg Brenninger** (1909 – 1988) eine Figurengruppe.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Leo und Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Georg Brenninger im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Am 1. Juli 2023 waren die korinthischen Säulen des Nationaltheaters noch aus Anlass des Christopher Street Day am 24. Juni und des Pride Month der LGBTQI+ – Community mit farbigen Stoffbahnen umhüllt.

Max-Joseph-Denkmal

1824 beschloss der Münchner Magistrat, dem ersten bayrischen König ein Denkmal zu setzen. Kronprinz Ludwig sorgte dafür, dass Christian Daniel Rauch (1777 – 1857) den Auftrag erhielt. Der Bildhauer gestaltete das klassizistische Max-Joseph-Denkmal 1826 bis 1835 in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Leo von Klenze* und dem Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier. Die Enthüllung fand am 13. Oktober 1835 statt, dem zehnten Todestag des Königs Maximilian I. Joseph.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Max-Joseph-Denkmal (Fotos: 2023)

2024/25 wurde der Max-Joseph-Platz umgestaltet, und es gibt Pläne, die Zufahrt zur 1963/64 gebauten Tiefgarage darunter zu verlegen. Bei dieser Gelegenheit soll eine Gedenktafel für englischen Philosophen Wilhelm von Ockham (um 1288 – 1347) angebracht werden, der zuletzt im für den Bau des Nationaltheaters abgerissenen Franziskanerkloster gelebt hatte und auf dessen Friedhof beerdigt worden war.

Bayerische Akademie der Schönen Künste

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste wurde 1948 als Nachfolgeorganisation der Königlichen Akademie der Künste zu München gegründet. Dabei handelt es sich um eine Vereinigung namhafter Persönlichkeiten, deren Ziel es ist, die Kunst zu pflegen. Gegliedert ist die Akademie in fünf Abteilungen: Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film- und Medienkunst. Bis 1968 befand sich die Akademie der Schönen Künste im → Prinz-Carl-Palais. Seit 1972 ist sie im Königsbau der Münchner Residenz am → Max-Joseph-Platz 3 zu finden.

Mehr dazu im Album über die Residenz

Residenztheater

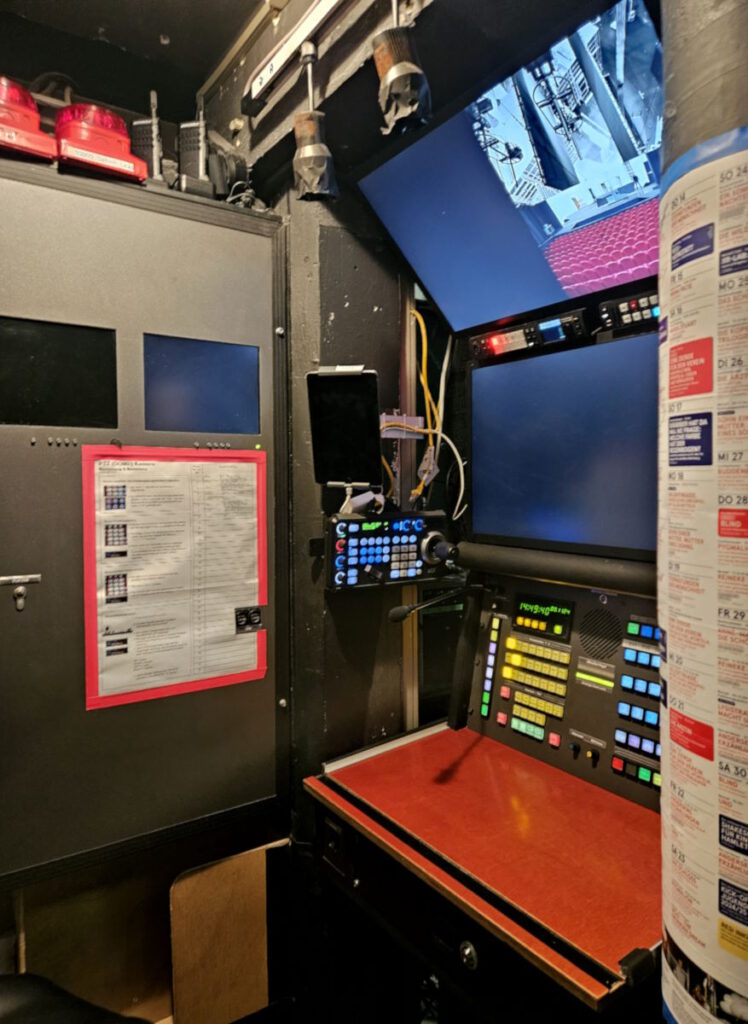

Auf den Grundmauern des im Zweiten Weltkrieg zerstörten alten Residenztheaters (Cuvilliéstheater) entstand 1949 bis 1951 zwischen dem Königsbau der Residenz und demNationaltheater am Max-Joseph-Platz das neue Residenztheater nach Entwürfen des Architekten Carl Hocheder* (1854 – 1917). Adolf Linnebach (1876 ‒ 1963) konzipierte damals die Bühnentechnik.

Nach Plänen von Alexander Freiherr von Branca* (1919 – 2011) wurde das Residenztheater 1988 bis 1991 renoviert und umgestaltet. Dabei bemalte Fred Thieler (1916 – 1999) die Decke des Zuschauerraums (»Nachthimmel«, 1989). Das Foyer und der Pausenraum darüber wurden 2011 von dem Industriedesigner Konstantin Grcic (*1965) noch einmal neu gestaltet.

Das Residenztheater ist die Hauptspielstätte des Bayerischen Staatsschauspiels, zu dem auch das → Cuvilliés-Theater und der Marstall gehören. Neben der → Bayerischen Staatsoper, dem → Prinzregententheater und dem → Theater am Gärtnerplatz ist das Residenztheater (»Resi«) eines der vier Bayerischen Staatstheater in München. Mit einem 50-köpfigen Ensemble und insgesamt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt es als größtes Sprechtheater im deutschsprachigen Raum.

Fred Thieler (1916 – 1999) schuf 1988 – 1991 unter Mitwirkung von Matthias Hollefreund (*1947) das Deckengemälde »Nachthimmel« im Zuschauerraum mit 880 Sitzplätzen. Die Guckkasten-Bühne misst 20×20 Meter, verfügt über eine Drehbühne mit einem Durchmesser von 15 Metern, eine 8 Meter tiefe Unterbühne und einen 20 Meter hohen Schnürboden.

*) Mehr zu Alexander Freiherr von Branca und Carl Hocheder im Album über Architekten

Inspizientenpult / Maske (Fotos: November 2024)

Album über Theater

Nationaltheater, Bayerische Staatsoper

1657 bis 1795 stand am Salvatorplatz das erste öffentliche Opernhaus Münchens. Nach der Schließung existierte nur noch das 1751 bis 1753 errichtete Residenztheater (Cuvilliés-Theater). Weil es zu klein war, gab König Maximilian I. Joseph 1810 bei Karl von Fischer* Pläne für ein neues Königliches Hof- und Nationaltheater in Auftrag, mit dessen Bau 1811 begonnen wurde. Allerdings ließen sich die ehrgeizigen Vorstellungen des Architekten aus finanziellen Gründen nur teilweise umsetzen, und ein Feuer zerstörte 1817 einen Teil des noch unfertigen Bauwerks. Viereinhalb Jahre nach der Eröffnung des Nationaltheaters am 12. Oktober 1818 brannte es ab. Es heißt, zum Löschen sei bei einem weiteren Großfeuer im Januar 1823 Bier aus dem Hofbräuhaus geholt worden, weil das Löschwasser eingefroren war.

Leo von Klenze* leitete den Wiederaufbau und fügte die bereits von Karl von Fischer geplante, aber nicht realisierte korinthische Säulenvorhalle hinzu. Für die Innengestaltung des Zuschauerraums im späten Empirestil war der Hofdekorateur Jean Baptiste Métivier zuständig. Die Wiedereröffnung des klassizistischen Bauwerks erfolgte 1825. Die Verbreiterung der Maximilianstraße machte 1854 einen Umbau erforderlich.

Ein Luftangriff zerstörte am 3. Oktober 1943 auch dieses Opernhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde über einen modernen Neubau diskutiert, aber die Befürworter einer Rekonstruktion setzten sich durch: 1958 bis 1963 leiteten Gerhard Moritz Graubner und Karl Fischer den Wiederaufbau.

Beim Wiederaufbau des Nationaltheaters nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine der größten Opernbühnen der Welt und die drittgrößte in Europa (Hauptbühne: 750 m²; gesamte Bühnenfläche: 2.400 m²). Die Bühnentechnik wurde 1987 bis 1989 auf den damals neuesten Stand gebracht. 2006 erfolgte eine weitere Modernisierung, verbunden mit einem Austausch des Bühnenbodens.

Zu den innenarchitektonischen Glanzlichtern des Nationaltheaters in München gehören der Königssaal und das dazugehörige Treppenhaus.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Leo von Klenze im Album über Architekten

Album übers Nationaltheater München / Album über Theater

Maximilianstraße

Die Maximilianstraße, eine der vier städtebaulich bedeutenden Prachtstraßen Münchens aus dem 19. Jahrhundert, wurde ab 1852 im Auftrag des Königs Maximilian II. Joseph (1811 – 1864) von Friedrich Bürklein, Arnold von Zenetti und Carl von Effner angelegt.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein und Arnold von Zenetti im Album über Architekten

Palais Toerring-Jettenbach

Gegenüber der Münchner Residenz baute Ignaz Anton Gunetzrhainer 1747 bis 1754 für den Diplomaten, Minister und Feldmarschall Ignaz Felix Graf von Törring-Jettenbach ein Rokokopalais nach Plänen der Wiener Hofarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt und Joseph Emanuel Fischer von Erlach.

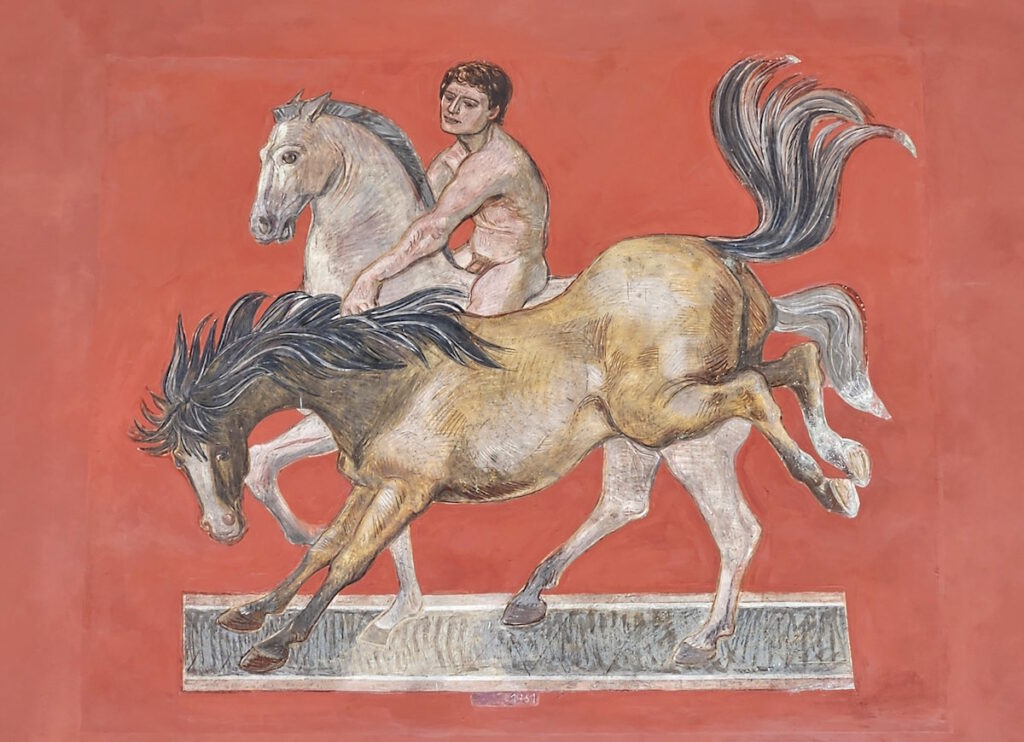

Nördlich davon entstand ab 1825 der Königsbau der Münchner Residenz. Weil man sich bei der Residenz an florentinischen Renaissancepalästen orientierte, versah der bayrische Hofarchitekt Leo von Klenze* das Palais Toerring-Jettenbach 1835 bis 1838 mit einer Säulenhalle nach dem Vorbild des Findelhauses in Florenz. Die Fresken von Rossebändigern in der Säulenhalle stammen von Johann Georg Hiltensperger und wurden 1951 von Max Lacher* restauriert.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten und zu Max Lacher im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Espace Louis Vuitton München

Der Kunstsammler Bernard Arnault (*1949) entwickelte »Moët Hennessy Louis Vuitton« zum bedeutenden Kunstförderer in Frankreich. Seine 2006 gegründete »Stiftung Louis Vuitton« ließ im Bois de Boulogne ein Ausstellungsgebäude von Frank O. Gehry bauen. Der Espace Louis Vuitton München in der Maximilianstraße 2a wurde 2014 eröffnet. Dort finden bei freiem Eintritt Ausstellungen von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern statt.

Vom 17. Oktober 2025 bis 14. März 2026 präsentiert der Espace Louis Vuitton München beispielsweise Fotografien des Künstlers Wolfgang Tillmans (*1968): »Wolfgang Tillmans – Passages Silencieux«.

Espace Louis Vuitton München (Fotos: Januar 2026)

Hotel Vier Jahreszeiten

Auf Empfehlung des Architekten Friedrich Bürkleins* (1813 – 1872), der für die gesamte Gestaltung der Maximilianstraße und des → Maximilianeums verantwortlich war, erhielt sein Kollege Rudolf Gottgetreu (1821 – 1890) den Auftrag, das Hotel »Zu den vier Jahreszeiten« zu bauen. 1858 wurde es eröffnet. Das Luxushotel verfügte damals über Gasbeleuchtung, einen Paternoster und 60 Ställe. Inzwischen gehört es zur Kempinski-Gruppe (»Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München«).

*) Mehr zu Friedrich Bürklein im Album über Architekten

Münchner Kammerspiele

Die Brüder Karl und Arthur Riemerschmid (1860 – 1929; 1864 – 1929) ließen 1900/01von Max Littmann* ein Schauspielhaus entwerfen, von dessen Schwiegervater Jakob Heilmann* an der Maximiliansstraße bauen und von Richard Riemerschmid im Inneren im Jugendstil gestalten.

1926 zogen dort die Kammerspiele ein. Dabei handelte es sich um das 1911 in der Augustenstraße gegründetes alternatives privates Theater »Zum großen Wurstel (Grand Guignol)«, das sich ein halbes Jahr später in »Lustspielhaus« umbenannte und 1912 »Münchner Kammerspiele« erhielt.

Die Nationalsozialisten »arisierten« die Münchner Kammerspiele 1933. Die Gesellschafterin Flora Fromm und der Gesellschafter Benno Bing wurden 1942 im KZ Theresienstadt bzw. in Auschwitz ermordet. Hitler benannte das Haus 1939 in »Bühne der Hauptstadt der Bewegung« um, aber seine Pläne, die Jugendstil-Architektur durch eine Umgestaltung zu beseitigen, wurden wegen des Zweiten Weltkriegs nicht realisiert.

Trotz der Zerstörungen im Krieg konnten die Münchner Kammerspiele bereits im Oktober 1945 wieder eröffnet werden.

Die 1946 gegründete, den Münchner Kammerspielen angegliederte Städtische Schauspielschule wurde 1948 nach Otto Falckenberg (1873 – 1947) benannt, der die Kammerspiele von 1917 bis 1944 geleitet hatte: »Otto Falckenberg Schule. Fachakademie für darstellende Kunst der Landeshauptstadt München«.

Der Architekt Reinhard Riemerschmid* (1914 – 1996) renovierte das Schauspielhaus 1971 nach Vorlagen seines Großonkels. Es handelt sich um das einzige erhaltene Jugendstil-Theater in Deutschland.

Heute zählen die Münchner Kammerspiele mit dem Schauspielhaus in der Maximilianstraße, dem Werkraum in der Hildegardstraße und der Therese-Giehse-Halle in der Falckenbergstraße zu den experimentierfreudigen Sprechtheatern der Stadt. Auch der »Habibi Kiosk«, in dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, gehört dazu.

*) Mehr zu Jakob Heilmann, Max Littmann und Reinhard Riemerschmid im Album über Jugendstil

Album über Theater

Brunnen

Neben dem Schauspielhaus, in der Maximilianstraße 30, fällt ein Wandbrunnen auf.

Für den Bau des Münchner Altstadtrings wurde 1967 an der Maximilianstraße eine 47 Meter breite Schneise durch den Abriss von historischen Gebäuden geschaffen. Zu spät stellte sich heraus, dass der Bedarf in diesem Fall viel zu hoch angesetzt worden war. (Das gilt auch für die Fußgänger-Unterführung, in der inzwischen ein → Kunstforum eingerichtet worden ist.) Um die Lücke zu verkleinern, baute man in den Achtzigerjahren das sog. Campari-Haus.

Im Innenhof des Campari-Hauses (Maximilianstraße 38) steht ein Brunnen, über den ich nichts weiter herausfinden konnte.

Odeonsplatz

1816 beauftragte Kronprinz Ludwig – der spätere König Ludwig I. ‒ Leo von Klenze* mit der Gesamtplanung einer nach Norden führenden Prachtstraße. Um den Odeonsplatz als Beginn der Ludwigstraße anlegen zu können, wurde 1817 das Äußere Schwabinger Tor mitsamt einer vorgebauten Kapelle (»Unseres Herrn Tor«) abgerissen. 1827 erhielt der Platz seinen Namen – nach dem Odeon, dem 1826 bis 1828 von Leo von Klenze gebauten Konzerthaus, mit dem er die klassizistische Bebauung des Odeonsplatzes abschloss.

Der größte Teil des Odeonsplatzes (Betonung auf dem e) befindet sich im Graggenauer Viertel. (Die Theatinerkirche befindet sich allerdings im Kreuzviertel, und der nordwestliche Bereich des Odeonsplatzes wird zur Maxvorstadt gerechnet.)

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Feldherrnhalle

König Ludwig I. ließ die Feldherrnhalle »zum Ruhme der bayerischen Armee« 1841 bis 1844 von Friedrich von Gärtner* nach dem Vorbild der klassizistischen Loggia dei Lanzi in Florenz aus Kelheimer Kalkstein errichten.

Das Bayerische Armeedenkmal zur Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 wurde von Ferdinand von Miller d. J. 1892 gegossen. Die Löwen modellierte der Bildhauer Wilhelm von Rümann* 1906 aus Laaser Marmor.

Am 9. November 1923, einen Tag nach dem Putsch im Bürgerbräukeller, marschierten Adolf Hitler und Erich Ludendorf mit ihren Anhängern zur Feldherrnhalle, wo ihnen die Polizei den Weg versperrte. Beim Schusswechsel kamen vier Polizisten und 16 Putschisten ums Leben. Hitler floh.

Die Kriegsschäden an der Feldherrnhalle wurden 1950 bis 1962 behoben. 2025 wurde mit einer umfassenden Sanierung der Feldherrnhalle begonnen (Kostenschätzung: 12,2 Millionen Euro). Es geht vor allem um die statische Sicherung der umlaufenden Balustrade und die Reinigung der Oberflächen.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

**) Mehr zu Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen

Mehr über Graf Tilly im Album über Denkmäler

»Ander Art Festival«

Seit 1997 richtet das Münchner Kulturreferat gewissermaßen als Korrektiv zur Wiesn (Oktoberfest) und als Zeichen der Weltoffenheit das »Ander Art Festival« mit internationalen Musikern aus, so auch am 23. September 2023 am Odeonsplatz.

Zamanand-Festival

Am 1./2. Juni 2024 fand parallel zum Corso Leopold das Zamanand-Festival in der für den Verkehr gesperrten Ludwigstraße und am Odeonsplatz statt. Bei dem Straßenfest ging es um umweltbewusstes Stadtleben, Miteinander und Nachhaltigkeit, Vielfalt und die europäische Gemeinschaft. Ein Highlight der Veranstaltungen waren von der VSA Xtreme präsentierte BMX-Stunts am Odeonsplatz.

U-Bahnhof Odeonsplatz

Im Sperrengeschoss des von dem Architekten Paolo Nestler gestalteten und 1971 eröffneten U-Bahnhofs Odeonsplatz befindet sich ein Mosaik des Bildhauers Karl Knappe* (1884 – 1970), das von der Mayer’schen Hofkunstanstalt in München ausgeführt wurde. Am Odeonsplatz kreuzen sich die U-Bahn-Linien U3/U6 und U4/U5.

*) Mehr zu Karl Knappe im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2024 der Männer (UEFA EURO 2024) vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ließ der DFB-Ausrüster adidas in der U-Bahnstation Odeonsplatz einen überdimensionalen Manuel Neuer malen. Das »richtige« Bild sahen nur Menschen, die nach Norden fuhren (z. B. zur Arena) oder sich umdrehten. Wer von der U3/U6 zur U4/U5 ging, sah dagegen das tatsächliche Bild, und das war so perfekt verzerrt, dass die schiefen und unterschiedlich großen Buchstaben aus der »richtigen« Perspektive eine saubere Textzeile ergaben: »YOU GOT THIS«.

Album über U-Bahnhöfe in München

Pfisterstraße

Die Pfisterstraße erinnert an die Pfistermühle (auch Taratsmühle) der herzoglichen Hofpfisterei, deren Mühlrad vom Pfisterbach angetrieben wurde.

Orlando-Passage

Die Orlando-Passage verbindet Pfister- und Falkenturmstraße. Leider lässt sich die illusionäre Wandbemalung wegen der Enge der Passage nur ausschnittweise fotografieren.

Pfisterstraße 9 – 11

Die Architekten Hans Grässel* (1860 – 1939) und Karl Stöhr (1859 – 1931) bauten 1895/96 das Wohn- und Geschäftshaus Pfisterstraße 9 ‒ 11 im Stil der Deutschen Renaissance.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Platzl

Die Erweiterung der Orlandostraße im Osten hieß von 1368 bis 1805 offiziell »Graggenau« (wie inzwischen das Stadtviertel), aber seit dem 18. Jahrhundert reden die Münchner vom »Platzl«. Ebenso hieß ein von 1901 bis 1995 dort betriebenes Gasthaus mit Theater.

Platzlgassen

Der Architekt Maximilian Ostenrieder (1870 – 1917) gestaltete 1896/97 das Wohnhaus der Familie Kaut am Platzl (1a) mit gotisierender Fassade.

Der Kern des Nachbarhauses (Platzl 2) stammt aus dem Mittelalter (13./14. Jahrhundert). Die Baumeister Leonhard Matthäus Gießl (1707 – 1785) und Philipp Jakob Köglsperger (1707 – ?) gestalteten das Gebäude 1732 um. Ein weiterer Umbau erfolgte 1904.

Seit im Zweiten Weltkrieg ein Großteil der Münchner Bausubstanz zerstört wurde, zählen die Häuser Platzl 2 und 3 zu den ältesten erhaltenen Mietshäusern Münchens. 1987/88 wurden das Ensemble samt Rückgebäuden nach Plänen der Architekten Wolfgang Brückner und Georg Gussmann unter erheblichen Veränderungen saniert und durch Passagen zugängig gemacht: »Platzlgassen«. Immerhin blieben noch zwei Dachaufbauten für die Lastenkräne (»Ohrwaschl«) erhalten.

Platzlgassen (Fotos: April 2025)

Hofbräuhaus

Die Münchner Residenz bezog ihr Braunbier von den Augustiner-Mönchen und aus Norddeutschland (Einbeck). Um sich die Ausgaben zu sparen, ordnete Herzog Wilhelm V. 1589 den Bau des Hofbräuhauses zwischen → Altem Hof und Pfisterbach (heute: Sparkassenstraße) in München an. Das dort ab 1591 gebraute Bier war zunächst der Hofgesellschaft vorbehalten.

Als der Platz im bestehenden Hofbräuhaus nicht mehr reichte, wurde 1607/08 ein zweites Hofbräuhaus am später »Platzl« genannten Ort gebaut, und das musste 1661 bis 1665 bereits erweitert werden. Während das Hofbräuhaus am Alten Hof bis zur Schließung im Jahr 1808 nur noch Braunbier herstellte (»Braunes Hofbräuhaus«) braute man im »Weißen Hofbräuhaus« am Platzl auch Weißbier.

Nicht zum Hof gehörende Bürger durften ab 1610 das dort gebraute Bier kaufen, aber bewirtet wurden sie im »Königlichen Hofbräuhaus« erst von 1828 an.

Als es im Hofbräuhaus am Platzl erneut zu eng wurde, verlegte Prinzregent Luitpold die Brauerei 1896 nach Haidhausen (Hofbräukeller). Daraufhin baute Max Littmann* (1862 – 1931) das Hofbräuhaus am Platzl zu einem »Bierpalast« im Stil der Neurenaissance um. Bei der Neueröffnung des Hofbräuhauses am 22. September 1897 wurde eine von dem Bildhauer Julius Jordan (1864 – 1907) gestaltete Skulptur eines Brauers auf dem Nordgiebel gesetzt.

1945 wurde das Hofbräuhaus mit Ausnahme der Schwemme zerstört, aber bis 1958 konnte wenigstens der Festsaal rekonstruiert werden. Weitere Umbauten folgten, und 2008 hob man eine neue 370 kg schwere Bronzefigur aufs Dach, die im Volksmund »Julius« genannt wird.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Orlando-Haus

Das Orlando-Haus am Platzl wurde 1898 bis 1900 errichtet, und zwar nach Plänen des Münchner Architekten Max Littmann*, der auch das Hofbräuhaus entworfen hatte. In einem der beiden für den Neubau abgerissenen Häusern hatte 1556 bis 1599 der Komponist und Hofkapellmeister Orlando di Lasso gewohnt.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Orlando-Haus (Fotos: 2018 / 2024)

Ehemalige Corpshäuser am Platzl

Adolf Ziebland gestaltete das 1898/99 errichtete ehemalige Corpshaus Makaria (Am Platzl 6). Ebenfalls im Stil der Deutschen Renaissance, aber nach Plänen von Max Littmann*, wurde zur gleichen Zeit das Nachbarhaus (Am Platzl 7) für das Corps Frankonia gebaut (und dazu eines für das Corps Bavaria Am Platzl 5).

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Ehemalige Corpshäuser Platzl 6/7 (Fotos: April 2025)

Prinz-Carl-Palais

Pierre de Salabert, der aus Lothringen stammende Erzieher des späteren Kurfürsten Max IV. Joseph bzw. Königs Maximilian I. Joseph, beauftragte 1803 den jungen Architekten Karl von Fischer* mit der Planung eines Palais, das dann 1804 bis 1806 gebaut wurde. Nach dem Tod seines Erziehers am 21. Februar 1807 erwarb der König das frühklassizistische »Palais Royal«. Dessen Sohn, König Ludwig I., übertrug es 1825 seinem Bruder, dem Prinzen Carl, der es von dem Architekten Jean Baptiste Métivier erweitern ließ. An der Dekoration war Anton Schwanthaler maßgeblich beteiligt.

Der Bau des Altstadtrings 1968 bis 1972 trennte den Hofgarten und den Englischen Garten vor dem Prinz-Carl-Palais und der Ruine des Armeemuseums durch eine achtspurige Straße.

Der Plan, eine neue Staatskanzlei im Finanzgarten zu errichten, wurde 1976 aufgegeben. Stattdessen entstand sie 1989 bis 1993 unter Einbeziehung der Ruine des ehemaligen Armeemuseums. Parallel dazu wurde der Altstadtring in diesem Areal zurückgebaut. Der Landschaftsarchitekt Gottfried Hansjakob plante die bereits 1807 von Friedrich Ludwig von Sckell* angestrebte Verbindung zwischen Hofgarten, Finanzgarten und Englischem Garten und führte das Vorhaben 1990 bis 1995 aus. Dabei legte er auch den Köglmühlbach neu an. Der speist nun das ebenfalls neue Wasserbecken und die Fontäne vor dem Prinz-Carl-Palais, fließt über (!) dem 1972 fertiggestellten 600 Meter langen Straßentunnel in den Englischen Garten und wird dort zum Schwabinger Bach.

Das im Zweiten Weltkrieg nur wenig beschädigte Prinz-Carl-Palais wurde 1971 bis 1975 restauriert. Seit der bayrische Ministerpräsident, der dort residiert, 1993 in die neue → Bayerische Staatskanzlei gezogen ist, wird das Prinz-Carl-Palais in der Königinstraße 1 nur noch für Repräsentationszwecke genutzt.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Residenzstraße

Haus Falkeneck

Der Architekt und Baubeamte Eugen Drollinger (1858 ‒ 1930) errichtete 1904/05 das Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Hofgraben / Residenzstraße 3 mit einer Fassade im Neurokoko-Stil.

Zum Franziskaner

Vermutlich gab es in der Residenzstraße 9 bereits im 14. Jahrhundert eine Brauerei-Gaststätte. Im Grundbuch taucht sie 1447 auf. Die Brauerei zog im 19. Jahrhundert um. 1888 übernahm die Löwenbrauerei das damals einfache Wirtshaus und erweiterte es 1913 bis zur Perusastraße. Der Name »Zum Franziskaner« bezieht sich auf das Kloster auf dem heutigen → Max-Joseph-Platz, das nach der Säkularisierung (1802) abgerissen wurde.

Innenhof mit Laubengängen

Die Familie Püttrich (auch: Bittrich) war wohl an der Gründung eines Klosters im 13. Jahrhundert in München beteiligt. Die Nonnen zogen Ende des 15. Jahrhunderts nach Freising, und im verlassenen Püttrichkloster richtete sich ein Konvent ein, in den 1508 auch Herzogin Kunigunde eintrat, die Witwe Albrechts IV. von Bayern. Der Laubenhof in der heutigen Eilles-Passage (Residenzstraße 13) stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und war 1714 bis 1803 Teil des Püttrichklosters. Danach wurde daraus ein Geschäftshaus. Der Architekt Hans von Peschke (1927 – 2006) restaurierte den Laubenhof 1971.

Neurenaissance / Neurokoko

Gegenüber dem → Max-Joseph-Platz fallen zwei benachbarte Fassaden in der Residenzstraße auf. Das Gebäude Hausnummer 16 stammt aus dem 16. Jahrhundert. 1857/58 wurde es aufgestockt. Der Wirt und Maurermeister Franz Kil und der Zimmermeister Johann Leib gestalteten 1869/70 die Fassaden im Stil der Neurenaissance um. Läden gibt es dort erst seit 1929. Das Nachbarhaus (17) wurde mehrmals umgebaut, zuletzt 1890 von Max Steinmetz. Franz Strulberger entwarf die Neurokoko-Fassade.

Münchner Residenz

Die Münchner Residenz war von 1508 bis 1918 Sitz der Herzöge, Kurfürsten und Könige von Bayern aus dem Haus Wittelsbach. In dieser Zeit wurde sie schrittweise von den Architekten Friedrich Sustris, Joseph Effner, François de Cuvilliés d. Ä. und Leo von Klenze ausgebaut und weist nun Stilmerkmale von Renaissance, Barock, Rokoko und Klassizismus auf. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Residenz zerstört, aber danach unter der Leitung von Otto Meitinger wiederaufgebaut. Heute gilt die Münchner Residenz als größtes Stadtschloss in Deutschland.

Album über die Münchner Residenz

Preysing-Palais

Der Oberstjägermeister Johann Maximilian IV. Emanuel Graf von Preysing-Hohenaschau (1687 – 1764) ließ sich 1723 bis 1728 von Joseph Effner* (1687 – 1745) einen Stadtpalast in München errichten. Die Stuckarbeiten oblagen Dominikus Zimmermann* (1685 – 1766). Jacopo Amigoni (1682 – 1752) bemalte die Decken im Treppenhaus und im Großen Saal. Mit Nikolaus Stuber ist der Name eines weiteren Malers überliefert, und die schmiedeeisernen Gitter lieferte 1727 Nikolaus Bernecker.

Angehörige der Familie Preysing wohnten in dem Rokoko-Palais, bis Johann Maximilian VI. Graf von Preysing-Hohenaschau es 1835 an die neugegründete Bayerische Hypotheken- und Wechselbank vermietet, die es dann 1844 kaufte und entsprechende Umbauten vornehmen ließ. Der 1880 vom Architekten Albert Schmidt (1841 – 1913) mit einem Glasdach versehene Innenhof wurde beispielsweise zur Schalterhalle.

1905 zog die Bank in einen Neubau an der Theatinerstraße. Nachdem 1910 die beabsichtigte Umwandlung des Preysing-Palais in ein Kaufhaus mit von Georg von Hauberisser entworfenen Schaufenstern verhindert worden war, verkaufte es die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank im Jahr darauf dem bayrischen Staat, der es dem zum Schutz des Gebäudes eigens gegründeten »Clubhaus Preysing-Palais« überließ. Die neuen Eigentümer beauftragten Gabriel von Seidl* mit Umgestaltungen im Inneren und richteten ein Restaurant ein. 1921 kam die Immobilie in den Besitz des Bayerischen Automobil-Clubs.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Preysing-Palais zerstört, und die einsturzgefährdete Fassade an der Theatinerstraße musste gesprengt werden. Nach dem Krieg erhielt die Ruine ein Notdach, und die restlichen Mauern wurden gesichert. Entwürfe des Architekten Theo Lechner für den Wiederaufbau aus dem Jahr 1953 realisierte man nicht. Stattdessen verkaufte der bayrische Staat, der 1949 wieder Eigentümer geworden war, die Ruine 1957/58 Hermann Hartlaub.

Hermann Hartlaub (1914 – 2004) hatte 1933 an der → Technischen Hochschule München (heute: TUM) zu studieren begonnen und war 1937 als Bauingenieur in das Bauunternehmen Hartlaub & Eichbauer eingetreten, an dem sein Vater beteiligt war. 1942 promovierte Hermann Hartlaub, und nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Bauunternehmer in München.

Er beauftragte den jungen Architekten Erwin Schleich* mit dem Wiederaufbau des Preysing-Palais zwischen Viscardigasse (»Drückebergegasse«), Theatinerstraße, Feldherrnhalle und Residenzstraße als Büro- und Geschäftshaus. Bis 1960 dauerten die von Hermann Hartlaubs Bauunternehmen unter Leitung von Fritz Deck und Paul Loch durchgeführten Arbeiten. Erwin Schleich schreibt in seinem Beitrag zu Gisela Vits’ Buch »Das Preysing Palais«, es sei »eine rechte Bauhütte entstanden«. Künstler und Kunsthandwerker restaurierten beispielsweise den Stuck und das Treppengeländer.

Sehenswert sind die Fassaden und vor allem das Treppenhaus. Das Deckenfresko von Jacopo Amigoni ist zwar verloren, aber der Stuck von Dominikus Zimmermann ist überwältigend.

*) Mehr zu Joseph Effner, Erwin Schleich, Gabriel von Seidl und Dominikus Zimmermann im Album über Architekten

Sparkassenstraße

Die Sparkassenstraße entstand 1906 durch die Überwölbung des bis dahin offenen Pfisterbachs, der damals die Pfistermühle antrieb.

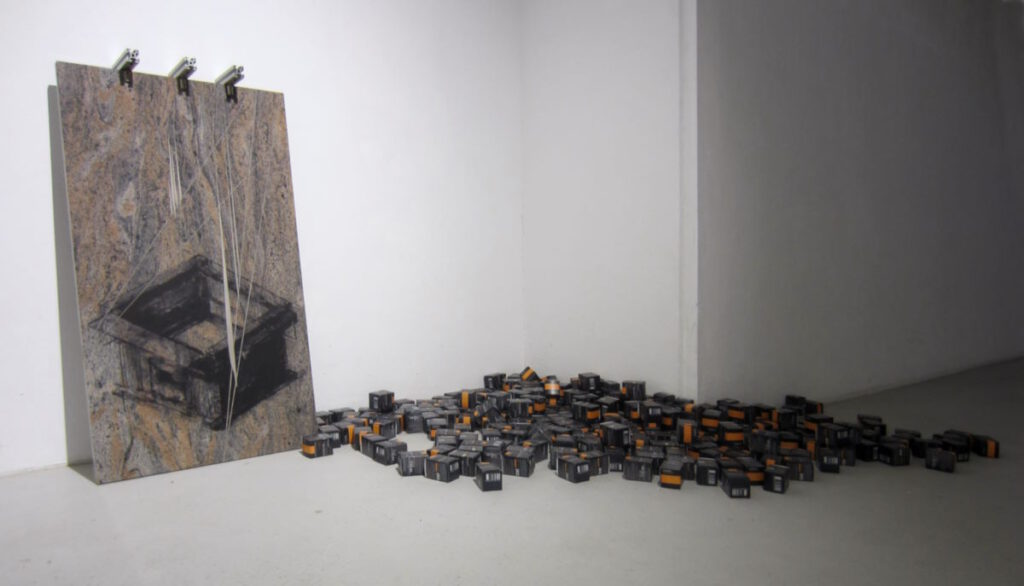

Kunstarkaden: »No Mind No Matter«

In den städtischen Kunstarkaden in der Sparkassenstraße 3 präsentieren junge in München lebende Künstlerinnen und Künstler ihre Werke der Öffentlichkeit.

Die Ausstellung »No Mind No Matter« von Tatjana Vall, Johannes Kiel und Justin Urbach (26. Juni bis 27. Juli 2024) drehte sich um die Spannung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit im Allgemeinen und das maschinelle »Sehen« im Besonderen: Künstliche Sensoren erfassen das gesamte elektromagnetische Spektrum auch jenseits des sichtbaren Lichts und sind nicht nur auf der Erde im Einsatz, sondern umkreisen zudem unseren Planeten. Dazu kommen Systeme zur Datenerfassung und -auswertung, die großenteils hinter den Kulissen arbeiten.

Mit einem Haufen leerer Augencreme-Schachteln veranschaulicht Tatjana Vall die Hohlheit von Werbeversprechen: Self Aware and Swimming (2024).

Kunstarkaden München (offizielle Website)

Stadtsparkasse München

Die »Sparkasse der königlichen Haupt- und Residenzstadt München« hatte am 2. Januar 1824 im Angerviertel den Betrieb aufgenommen. Der Architekt Hans Grässel* (1860 – 1939) errichtete 1889 bis 1899 den ältesten Teil der Hauptstelle der Stadtsparkasse München im Graggenauer Viertel und 1906 bis 1908 das benachbarte Stadtbauamtsgebäude, beides im Stil der Deutschen Renaissance. 1956 bis 1958 erweiterte Werner Eichberg den Gebäudekomplex bis zur Maderbräustraße, und Paolo Nestler baute 1989 bis 1992 den Innenhof zu einer Schalterhalle um.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

»Zinsgespenst« (Foto: Oktober 2023)

Ende der Fünfzigerjahre fertigte der Münchner Kunstschmied Herbert Altmann aus Bronzeblech eine Plastik und vergoldete sie teilweise. Es soll wohl ein Münchner Kindl sein, aber wegen des geisterhaften Ausdrucks der Figur am Gebäude der Stadtsparkasse bürgerte sich die Bezeichnung »Zinsgespenst« ein.

Zur 200-Jahr-Feier der Stadtsparkasse München realisierte Betty Mü (Bettina Müller, *1973) an der Südfassade im Tal eine Videoinstallation mit dem Titel »Sparks«. Beim Foto rechts wurden exakt auf die realen Fenster Bilder von Fenstern projiziert (Projektionsmapping). Die Projektoren befanden sich in einem Fenster der → Hl.-Geist-Kirche (die zum → Angerviertel der Altstadt gehört).

Stollbergstraße

Die Stollbergstraße wurde nach Ignaz Georg Stollberg (eigentlich: Gedalje Isak Stolzberg, 1853 ‒ 1926) benannt. Der österreichische Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor übernahm 1897/98 die künstlerische Leitung des neu gegründeten Münchner → Schauspielhauses und machte es zu einem der bedeutendsten Theater seiner Zeit.

Blum-Haus

Kurz nachdem der Steinmetzmeister Heinrich Blum im Winter 1856/57 mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses in der damaligen Kanalstraße 49 (heute: Stollbergstraße 18) begonnen hatte, musste er die Arbeit einstellen, weil ihm die Genehmigung für das Projekt fehlte. Im April 1857 konnte er mit einem von dem Maurermeister Windwart und dem Zimmermeister Erlacher geänderten Plan weitermachen, und im August wurde auch die Fassade im Maximilianstil genehmigt. Die Abnahme des Bauwerks erfolgte im Dezember 1857. Das Blum-Haus, das im Krieg kaum beschädigt wurde, steht seit 1963 unter Denkmalschutz, und von 1989 bis 1996 wurde es renoviert.

Tal

Das Tal war Teil der Salzstraße und lag außerhalb der ersten mittelalterlichen Stadtmauer. Der spätestens seit dem 13. Jahrhundert gebräuchliche Straßenname bezieht sich auf die Tallage.

Fischreiher

Der Bildhauer Elmar Dietz* (1902 ‒ 1996) modellierte 1955 den Fischreiher aus Bronze. Der wurde an einem Brunnen im Tal enthüllt, der 1962 erneuert wurde und in der Böhmler-Passage zu finden ist.

*) Mehr zu Elmar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Merkurbrunnen

Der Architekt Friedrich von Thiersch* zeichnete 1902 die 1580 von Giovanni da Bologna (1529 – 1608) gestaltete Merkur-Statue in Florenz, eine manieristische »Figura serpentinata«. In Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Hugo Kaufmann entstand dann der 1911 in den Eschenanlagen am Maximiliansplatz aufgestellte Merkurbrunnen.

Der im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Merkurbrunnen wurde 1966 abgebaut und eingelagert, von Februar bis Oktober 1975 restauriert und am 6. November 1975 im Tal neu enthüllt. Nachdem jemand die Bronzefigur am 10. August 1993 gestohlen hatte, stellte die Kunstgießerei Otto Strehle in Winhöring, die den restaurierten Merkur 1975 abgeformt hatte, einen neuen Bronzeguss her, der nun seit 18. Mai 1994 im Tal steht.

*) Mehr über Friedrich von Thiersch im Album über Brunnen

Weil ihm Bäckerknechte am 28. September 1322 in der Schlacht bei Mühldorf das Leben gerettet hatten, schenkte Ludwig der Bayer der Bäckerbruderschaft ein Haus. So heißt es, aber die Vorgänge gehören wohl zumindest teilweise in den Bereich der Legenden. 1872 riss man das Gebäude ab, und die Bäckerinnung München wurde 1884 neu gegründet. An das Bäckerbruderschaftshaus erinnert heute noch eine Statue aus Muschelkalk im Tal 15.

(Foto: Dezember 2025)

Theatinerstraße

Der bereits vor 1803 eingeführte Name Theatinerstraße bezieht sich auf den 1524 gegründeten katholischen Orden der Theatiner, der seinen Namen wiederum auf die Bischofsstadt ihres Mitbegründers Gian Pietro Carafa (1476 – 1559) zurückführt, des Bischofs von Theate (heute: Chieti) und späteren Papstes Paul IV.

Theatinerstraße 38

Die konkav-konvexe Jugendstil-Hausteinfassade in der Theatinerstraße 38 wurde 1903 von Max Littmann* (1862 – 1931) gestaltet.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Lesmüllerhaus

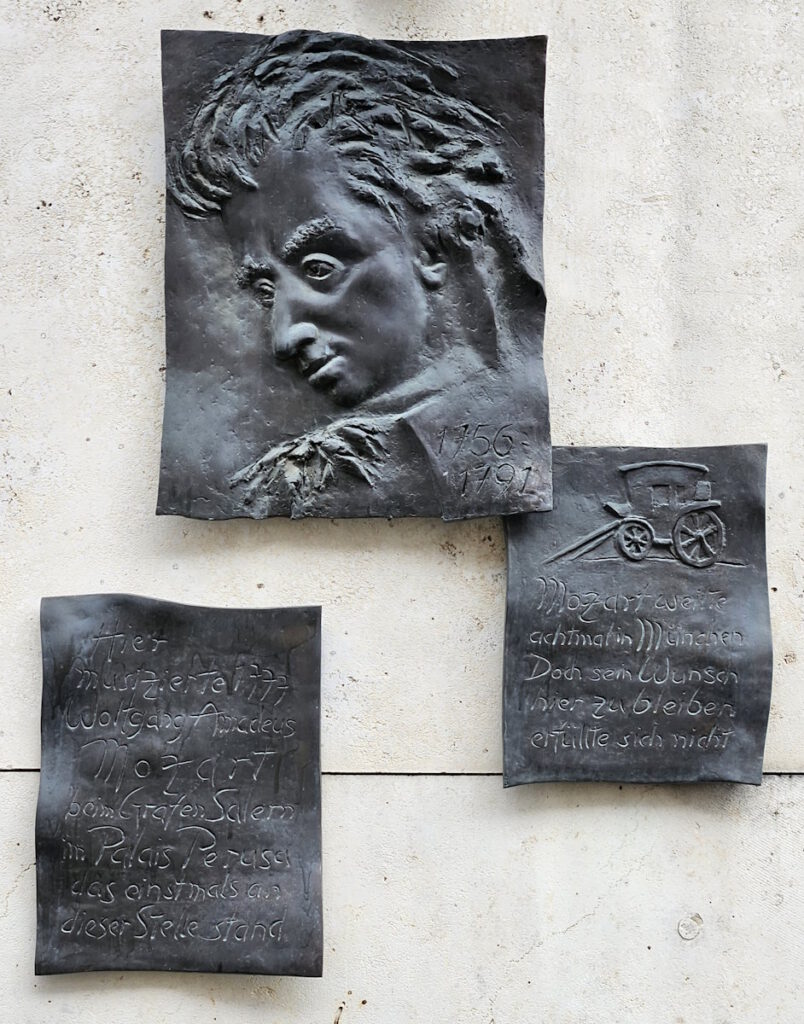

Johann Gregor Lesmüller (1791 – 1841) übernahm 1818 eine Apotheke, die 1715 als Klosterapotheke der Englischen Fräulein gegründet worden war. Sie befand sich in einem um 1685 errichteten Palais, das der Reichsgraf Joseph Ferdinand Maria von Salern (1718 – 1805) 1770 erworben hatte. 1892 wurde das »Palais Perusa« abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Bis Ende des 20. Jahrhunderts führte die Familie Lesmüller die »Engel-Apotheke«. Auch am heutigen Neubau des »Lesmüllerhauses« wirbt ein vergoldeter Basrelief-Engel mit dem Äskulapstab für die noch immer existierende Engel-Apotheke (Theatinerstraße 45).

Die 1998 gegründete »Dr. August und Dr. Anni Lesmüller-Stiftung« beauftragte den Bildhauer Hubertus von Pilgrim* (1931 – 2026), eine Gedenktafel an die Aufenthalte von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) in München zu gestalten, die dann im Mozart-Jahr 2006 am Lesmüllerhaus enthüllt wurde. Die Inschriften lauten: »Mozart weilte achtmal in München. Doch sein Wunsch hier zu bleiben, erfüllte sich nicht« und »Hier musizierte 1777 Wolfgang Amadeus Mozart beim Grafen Salern im Palais Perusa, das einstmals an dieser Stelle stand«.

*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Mozart-Gedenktafel / Basrelief am Lesmüllerhaus (Fotos: Januar 2026)

Thomas-Wimmer-Ring

Zwischen Isartorplatz und Maximiliansstraße wurde der Altstadtring 1964 nach Thomas Wimmer (1887 – 1964) benannt, der von 1948 bis 1960 Oberbürgermeister von München gewesen war.

Nördlich des → Isartors auf der Rückseite des → Vindelikerhauses sind die Reste des 1478 erstmals dokumentierten Prinzessturms zu sehen. Der dem Wachturm »Lueg ins Land« vorgelagerte Geschützturm auf kreisrundem Grundriss (Scheibling) war Teil des im 15. Jahrhundert gebauten Zwingermauer. Er wurde 1892 abgerissen. 1987/88 stieß man bei Bauarbeiten auf Fundamente des Turms und legte sie frei.

Unweit davon, neben dem Gehsteig Lueg ins Land, hat man mit einer Ziegelmauer den Verlauf der Stadtmauer markiert.

Viscardigasse

Die seit 1931 nach dem Barockbaumeister Giovanni Antonio Viscardi* (1645 – 1713) benannte Gasse (zuvor: Graf-Preysing-Gasse) verbindet die Residenz- und die Theatinerstraße vor dem → Preysing-Palais und der → Feldherrnhalle.

Zehn Jahre nach Hitlers am 9. November 1923 gescheiterten Putsch stellten die Nationalsozialisten in der Residenzstraße ein »Ehrenmal« für die umgekommenen Putschisten auf, und Fußgänger mussten dort fortan den Hitlergruß zeigen. Um sich davor zu drücken, nahmen Passanten den Umweg durch die Viscardigasse und das nördliche Ende der Theatinerstraße. 1945 beseitigten die Amerikaner das »Ehrenmal«, und 1995 brachte der Bildhauer und Bronzegießer Bruno Wank** im Straßenpflaster der »Drückebergergasse« eine Bronzespur mit dem Titel »Argumente« an.

*) Mehr zu Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

**) Mehr zu Bruno Wank im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Wurzerstraße

Die Wurzerstraße wurde nach dem 1872 abgerissenen Wurzertor (→ Kosttor) in der zweiten Stadtmauer des mittelalterlichen Münchens benannt.

Blek le Rat: Selbstporträt

Der Franzose Blek le Rat (Xavier Prou, *1951) gilt als Erfinder der Stencils, einer mit Schablonen arbeitenden Street Art, die beispielsweise von dem Briten Banksy weiterentwickelt wurde. 2016 brachte Blek le Rat an einer Hausfassade in der Wurzerstraße ein Selbstporträt an.

Album über Urban Art in München

»Inhaber Sigi Sommer«

Sigi Sommer wohnte fast 40 Jahre lang in der Wurzerstraße 17. An der Fassade schräg gegenüber verblasst ein Wandbild, das den Eingang eines Ladengeschäfts für Bücher und Antiquitäten zeigt: »Inhaber Sigi Sommer«. An der gemalten Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift »Wennge Schloss enbittek lopfen«.