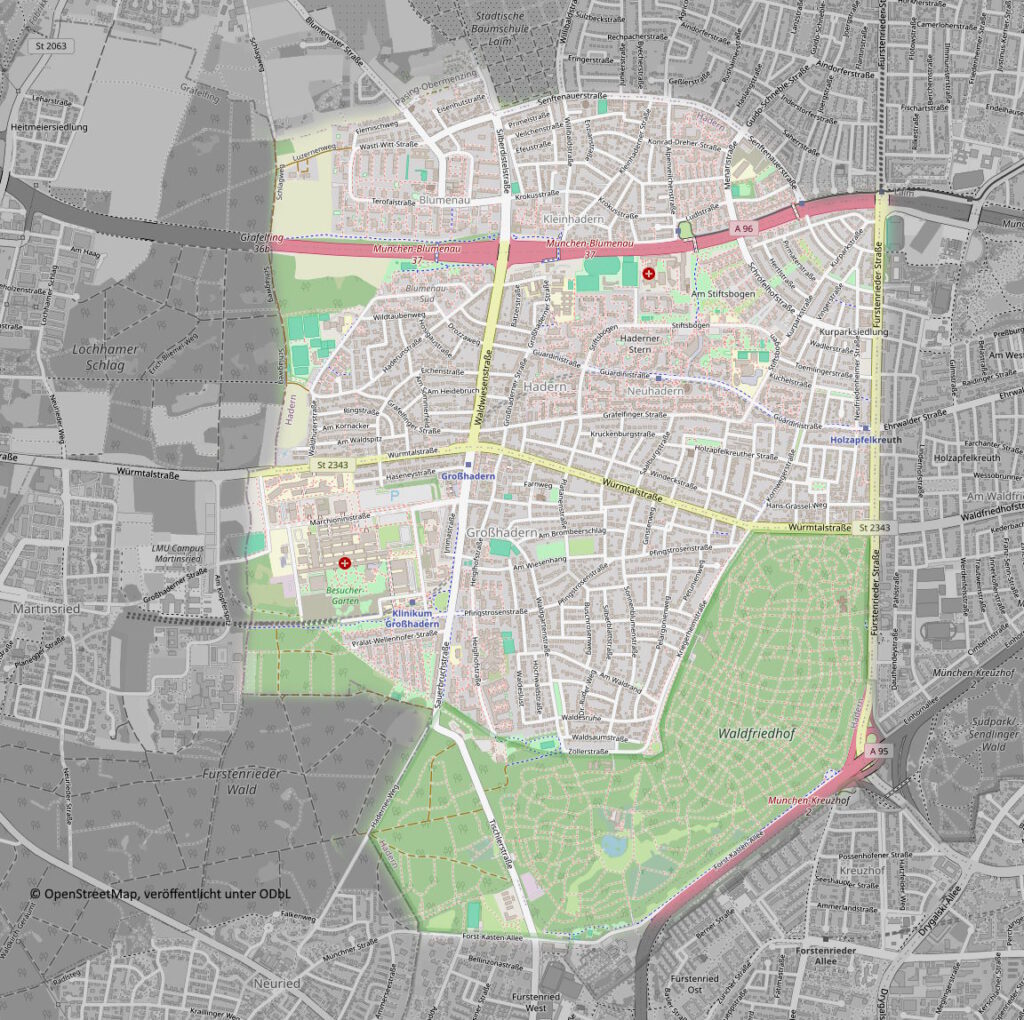

München: Hadern

Das Bauerndorf Hadern ‒ »Harderun« ‒ taucht erstmals in Urkunden des 11. Jahrhunderts auf. Der althochdeutsche Name bedeutet »bei den Waldleuten«. 1818 entstand aus Klein- und Großhadern die Gemeinde Hadern, und die wurde 1938 von München eingemeindet. Auf den landwirtschaftlichen Flächen entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg Großwohnanlagen wie die Blumenau. Seit 1992 bildet Hadern den 20. Münchner Stadtbezirk.

Guardinistraße

Seit 1972 erinnert die Guardinistraße in Hadern an den Religionsphilosophen Romano Guardini (1885 – 1966), der in Verona geboren wurde, aber schon als Kleinkind mit seiner Familie nach Deutschland kam. Von 1948 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1964 lehrte er an der → Ludwig-Maximilians-Universität München.

U-Bahnhof Haderner Stern

Der U-Bahnhof Haderner Stern unter der Guardinistraße wurde 1993 eröffnet. Die Hintergleiswände sind mit Glasbausteinen gestaltet. Die Bodenmosaiken wurden von den Gustav van Treeck Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei in München nach Entwürfen der Künstlerin Ricarda Dietz* ausgeführt, die auch in den U-Bahnhöfen Theresienwiese, Thalkirchen, Dülferstraße, Frankfurter Ring und Feldmoching mitwirkte.

*) Mehr zu Ricarda Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über U-Bahnhöfe in München

Heiglhofstraße

Die Heiglhofstraße in Großhadern erinnert seit 1947 an einen mittelalterlichen Bauernhof, den Heiglhof.

Hahnbrunnen

Der Bildhauer Ernst Wirtl (1923 ‒ 2014) schuf 1987 einen Hahnbrunnen mit einem wuchtigen Steinbecken, der seither in der Heiglhofstraße plätschert.

St. Peter in Großhadern

Eine Kirche ist in Großhadern seit 1256 bezeugt. Das frühromanische Gotteshaus erhielt um 1500 einen spätgotischen Chor. Um 1680 begann die Barockisierung, wahrscheinlich durch Kaspar Feichtmayr d. Ä., einen Mitbegründer der Wessobrunner Schule. Dabei wurde der um 1500 gebaute Turm um ein Oktogon mit Zwiebelhaube erhöht. Die 1738 – 1740 vergrößerte Dorfkirche dient zwar seit 1926 nur noch als Friedhofskirche, aber sie wurde 2008/09 bzw. 2014 renoviert.

Maenherstraße

Die damalige Gotwinstraße wurde 1947 nach einem Münchner Ratsherrengeschlecht aus dem 14. Jahrhundert benannt: Maenherstraße.

Marchionistraße

Die Marchionistraße in Großhadern erinnert seit 1967 an den Dermatologen Alfred Marchionini (1899 – 1965).

Klinikum der Universität München – Campus Großhadern

Die Architektengemeinschaft Godehard Schwethelm, Walter Schlempp und Werner Eichberg überzeugte Mitte der Fünfzigerjahre mit ihrem Entwurf für ein Münchner Großklinikum in Großhadern, aber die konkrete Planung erfolgte erst 1966, und von 1967 bis 1977 dauerten die Bauarbeiten. Erste Patienten wurden bereits 1971 aufgenommen. Weithin sichtbar ist seither das 60 Meter hohe und 205 Meter lange Bettenhaus aus Stahlbeton (»Toaster«).

1999 fusionierten die beiden Universitätskliniken in der Innenstadt und in Großhadern. Das Klinikum der → Ludwig-Maximilians-Universität ist nach der Berliner Charité das zweitgrößte Krankenhaus der Maximalversorgung in Deutschland.

2015 beschloss das Regierungskabinett des Freistaats Bayern einen Neubau des Klinikums der Universität München – Campus Großhadern. Der erste Bauabschnitt hat 2024 begonnen.

Vor dem Haupteingang des Klinikums der Universität München – Campus Großhadern (Adresse: Marchionistraße 16) stehen eine bunte Säule von Max Bill (1908 – 1994) und ein vom Bildhauer Hans Kastler* (1931 ‒ 2016) geformter Bronzehengst.

*) Mehr zu Hans Kastler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Bettenhaus, Haupteingang, bunte Säule, Bronzehengst (Fotos: Juni 2025)

Max-Lebsche-Platz

Der Max-Lebsche-Platz in Großhadern wurde 1967 nach Max Lebsche (1886 – 1957) benannt. Der Chirurg, der 1930 in München die Maria-Theresia-Klinik gegründet hatte, wurde 1936/37 wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus in Berlin emeritiert. Im Zweiten Weltkrieg übernahm er die Leitung eines Lazaretts in München.

U-Bahnhof Klinikum Großhadern

Der von dem Architekten Paolo Nestler (1920 ‒ 2010) entworfene U-Bahnhof wurde am 22. Mai 1993 eröffnet. Der Künstler Eckard Hauser (*1940) gestaltete die Hintergleiswände, die eine Landschaft des Voralpengebiets andeuten.

Album über U-Bahnhöfe in München

Streetart von Lion Fleischmann

Am Max-Lebsche-Platz beim Klinikum Großhadern bemalte Lion Fleischmann 2021 eine Wasserdruck-Regulierungsanlage der Stadtwerke München.

Alben über Urban Art bzw. Streetart in München

Sauerbruchstraße

Seit 1962 trägt die Sauerbruchstraße in Großhadern den Namen des Arztes Ferdinand Sauerbruch (1875 – 1951), der als einer der bedeutendsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts gilt.

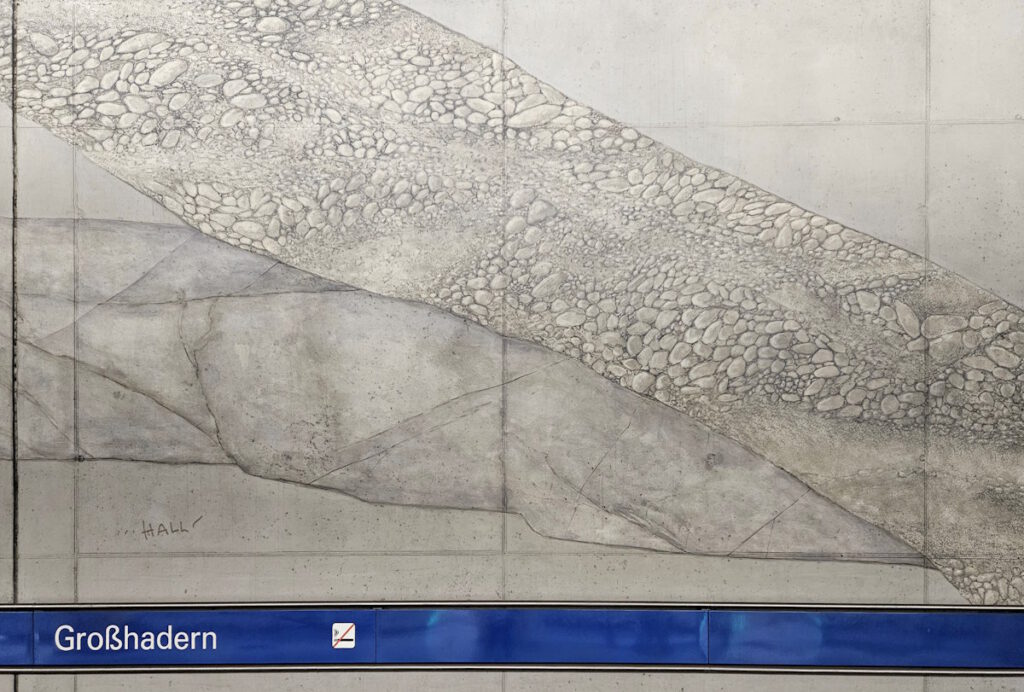

U-Bahnhof Großhadern

Die Pläne für die 1987 bis 1993 gebaute Station der Münchner U-Bahn stammen vom Architekturbüro Braun & Hesselberger. Die raumfüllende Wandbemalung von Johannes Klinger (*1951) symbolisiert die geologischen Schichten im Baugrund des U-Bahnhofs.

Bernd Gittner und Kinder aus Hadern gestalteten das Relief am U-Bahnhof Großhadern.

Album über U-Bahnhöfe in München

»Schäfer mit Schafen«

An der Ecke Sauerbruch- / Marchioninistraße steht die Skulptur »Schäfer mit Schafen« der Bildhauerin Marlene Neubauer-Woerner* (1918 – 2010) aus dem Jahr 1950.

*) Mehr zu Marlene Neubauer-Woerner im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Nereidenbrunnen

Kommt man vom U-Bahnhof Großhadern herauf, stößt man am namenlosen Platz Ecke Sauerbruch- / Marchioninistraße auf einen 1967 von dem Bildhauer Elmar Dietz* (1902 – 1996) geschaffenen Brunnen mit Neptun und drei Nereiden.

*) Mehr zu Elmar Dietz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Tischlerstraße

Der Gartenarchitekt Robert Tischler (1885 – 1959) war von 1926 bis zu seinem Tod Chefarchitekt des 1919 gegründeten Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) und entwarf einige deutsche Kriegsgräberstätten. An ihn erinnert seit 1962 die Tischlerstraße zwischen dem → Waldfriedhof und der Kriegsgräberstätte in München-Hadern (die aber erst nach seinem Tod angelegt wurde).

Kriegsgräberstätte in Hadern

Westlich des Münchner → Waldfriedhofs entstand 1960 bis 1965 eine Kriegsgräberstätte in Hadern. Dort sind 1988 Gefallene des Ersten Weltkriegs und 1552 Opfer (Soldaten, Kriegsgefangene, Zivilisten) des Zweiten Weltkriegs aus 18 Nationen bestattet. 83 Tote konnten nicht identifiziert werden. Die Namen aller anderen sind in Metallplatten gestanzt, die in der Gedenkhalle aufgeschichtet sind.

Waldfriedhof

Der Architekt und Stadtbaumeister Hans Grässel* (1860 – 1939) legte 1894 bis 1908 nacheinander den Ostfriedhof (1894 – 1900), den Nordfriedhof (1896 – 1899), den Westfriedhof (1898 – 1902) und den Neuen Israelitischen Friedhof (1904 – 1908) in München an. 1905 bis 1907 folgte im ehemaligen Hochwaldforst von Schloss Fürstenried der erste Waldfriedhof Deutschlands.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Brunnen-Figurengruppe / Gräber im Waldfriedhof (Fotos: August 2025)

Die Anastasiakapelle im alten Teil des Waldfriedhofs wurde 1932 nach Plänen des Architekten Hermann Leitenstorfer (1886 – 1972) errichtet, und Max Lacher* (1905 – 1988) schuf 1948 die Fresken. Bei unseren Besuchen konnten wir zwar durch ein Gitter in die Kapelle schauen, aber in dem dunklen Raum die Fresken von Max Lacher kaum erkennen. (Auch die von Hans Grässel* gebaute Alte Aussegnungshalle fanden wir stets verschlossen vor.)

*) Mehr zu Max Lacher im Album über Kunst im öffentlichen Raum und zu Hans Grässel im Album über Architekten

1963 bis 1966 erweiterte der Gartenarchitekt Ludwig Roemer (1911 – 1974) den Waldfriedhof nach Südwesten. Seither handelt es sich um den größten Friedhof in München.

Der spätgotische Bildstock aus Sandstein stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1980 wurde die sog. Kustermannsäule vom alten in den neuen Teil des Waldfriedhofs versetzt. Sie steht seither nahe des Teichs.

Album über den Waldfriedhof in München

Walter-Hopf-Weg

Der Walter-Hopf-Weg in Hadern zwischen Stiftsbogen und Autobahn erinnert seit 1972 an den CSU-Stadtrat Walter Hopf (1911 – 1969).

Literatur:

. Susanne Herleth-Krentz: Hadern. Zeitreise ins alte München (München 2014)