München: Historische Bauwerke

Der Begriff »historisches Bauwerk« ist nicht scharf begrenzt. Auf dieser Seite stelle ich eine Auswahl von großen und bedeutenden Gebäuden in München vor, die trotz des Zweiten Weltkriegs erhalten sind oder zumindest restauriert werden konnten. 7000 Bauwerke in München stehen auf der Liste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Das Bewahren historischer Bauwerke und der Denkmalschutz dienen dazu, architektonische Stile vergangener Epochen zu veranschaulichen und das besondere Stadtbild so weit wie möglich zu schützen. Das gilt in München nicht zuletzt für einheitliche Straßenzüge wie die Ludwigstraße oder die Maximilianstraße. Bei historischen Bauwerken denkt man auch an Stadtpaläste und Sakralbauten. Die sind in den Alben »Palais« bzw. »Kirchen« zu finden. Außerdem gibt es ein Album über Baumeister und Architekten, die das Münchner Stadtbild geprägt haben.

Altstadt: Marienplatz

Altes Rathaus

Ein Rathaus in München wurde bereits 1310 in einer Urkunde erwähnt, aber 1460 zerstörte ein Blitzschlag das Gebäude. Jörg von Halsbach errichtete 1470 bis 1480 einen spätgotischen Neubau. Das 1476 von Hans Wengler geschaffene Tonnengewölbe des Fest- und Tanzsaals gilt als architektonische Meisterleistung. Die Fassade wurde im 17. Jahrhundert barockisiert, und der Rathausturm erhielt eine Zwiebelhaube. 1778/79 gestaltete Augustin Demmel die Westfassade im Stil der Spätrenaissance um, aber Arnold Zenetti* regotisierte das Bauwerk 1861 bis 1864.

Bei einem Bombenangriff am 25. April 1944 wurde das Alte Rathaus so schwer beschädigt, dass man den Turm im Dezember desselben Jahres wegen Einsturzgefahr sprengen musste. Der erste Teil des Wiederaufbaus erfolgte von 1953 bis 1958. 1977 wurde der Ratssaal rekonstruiert. Und 1971 bis 1974 errichtete Erwin Schleich* den 56 Meter hohen Turm frei nach dem Vorbild aus dem Jahr 1493.

*) Mehr zu Erwin Schleich und Arnold Zenetti im Album über Architekten

Neues Rathaus

Nachdem die Regierung von Oberbayern 1864 einen Neubau in der Maximilianstraße bezogen hatte, erwarb die Stadt München die seit 1808 benutzten Regierungsgebäude am Marienplatz, um dort ein Neues Rathaus zu bauen.

1867 begann der deutsch-österreichische Architekt Georg Hauberrisser* (1841 – 1922) mit der Errichtung des neugotischen Neuen Rathauses an der Nordostseite des Marienplatzes. Der erste Trakt war 1874 fertig. Aber es zeichnete sich ab, dass das Rathaus über kurz oder lang zu klein werden würde. Deshalb ließ die Stadt weitere Landschaftshäuser abreißen und beauftragte Georg Hauberrisser mit Erweiterungen, die in zwei weiteren Bauphasen von 1889 bis 1892 (im Nordosten) und von 1897 bis 1905 (im Westen) ausgeführt wurden.

Der 85 Meter hohe Turm des Neuen Rathauses entstand 1898 bis 1905 nach dem Vorbild des 1449 bis 1455 von Jan van Ruysbroeck in Brüssel errichteten spätgotischen Rathausturms.

*) Mehr zu Georg Hauberisser im Album über Architekten

Album übers Neue Rathaus

Altstadt: Kreuzviertel

Jungfernturm

Der nach dem damals nahen Friedhof »Zur Jungfrau Maria« benannte gotische Wehrturm – der Jungfernturm – wurde 1493 als Teil der äußeren Stadtmauer errichtet und bald darauf durch einen mächtigeren Bastionsturm ersetzt, aber 1804 riss man die längst nicht mehr zweckmäßige Anlage ab und es blieb nur ein Mauerrest in der Jungfernturmstraße erhalten.

Maxtor und Grottenbrunnen

Nachdem die Stadtmauer an dieser Stelle abgerissen worden war, errichtete der Stadtbaumeister Nikolaus Schedel von Greiffenstein (1752 – 1810) 1805 ein Tor als westlichen Abschluss der Prannerstraße. Im Jahr darauf wurde Bayern zum Königreich, und aus diesem Anlass änderte man den Namen zu Ehren des Monarchen von Prannertor in Max-Joseph-Tor. Bald darauf bürgerte sich der Name Maxtor ein. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Tor wurde 1985 vom Architekten und Denkmalpfleger Erwin Schleich (1925 – 1992) rekonstruiert.

Als Ergänzung zum Maxtor steht seit 1886 südlich davon ein Grottenbrunnen (Maximiliansplatz 18/19).

Münchner Künstlerhaus

Prinzregent Luitpold legte am 3. Juli 1893 den Grundstein für das von Gabriel von Seidl* im Stil der Neorenaissance entworfene Vereinshaus Münchner Künstler, das unter Leitung von Franz von Lenbach und Ferdinand von Miller gebaut und am 29. März 1900 eröffnet wurde. Bei einem Luftangriff am 14. Juli 1944 ging das Künstlerhaus in Flammen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es schrittweise wiedereröffnet, bis die Restaurierung 1998 abgeschlossen werden konnte. Die Münchner Künstlerhaus-Stiftung entstand am 28. Dezember 2001.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Mehr dazu: Kreuzviertel

Alte Akademie

Die Jesuiten, die Mitte des 16. Jahrhunderts nach München kamen, begannen im damaligen Augustinerkloster (heute: Deutsches Jagd- und Fischereimuseum), Schüler zu unterrichten. Westlich davon wurde 1574 bis 1576 ein Jesuitengymnasium (Wilhelmsgymnasium) gebaut ‒ vermutlich von Friedrich Sustris.

Für die von Herzog Wilhelm dem Frommen im Geist der Gegenreformation geförderte Erweiterung wurden 34 Bürgerhäuser und eine kleine Kirche abgerissen. 1583 begannen der Architekt Wendel Dietrich und der Maurermeister Wolfgang Müller mit den neuen Bauarbeiten nach Entwürfen von Friedrich Sustris*. Dabei entstand ein riesiger Gebäudekomplex für Kolleg, Kirche und Kloster der Jesuiten.

1783, zehn Jahre nach dem päpstlichen Verbot und der Aufhebung des Jesuitenordens, zog die Bayerischen Akademie der Wissenschaften in das Kollegiengebäude (Wilhelminum). Deshalb sprechen wir von der Alten Akademie. 1807 richtete sich außerdem die Akademie der Bildenden Künste dort ein.

Der Hofarchitekt Andreas Gärtner (1744 ‒ 1826) fügte 1808 bis 1811 noch einen Flügel im Westen hinzu.

1826 holte König Ludwig I. die Universität von Landshut nach München, und die Hochschule nutzte Räume in der Alten Akademie, bis das von Friedrich von Gärtner in der Ludwigstraße errichtete Universitätsgebäude 1840 bezugsfertig war.

Josef Wiedemann* (1910 ‒ 2001) rekonstruierte die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Alte Akademie Mitte der Fünfzigerjahre.

Der Freistaat Bayern, dem der Gebäudekomplex und das mehr als 6000 Quadratmetern Grundstück gehört, vergab die Immobilie Ende 2013 im Erbbaurecht an die Immobiliengruppe Signa Holding des österreichischen Investors René Benko. 2016 gingen die Büros Morger Partner Architekten in Basel und Maurus Schifferli in Bern siegreich aus einem Wettbewerb für die Neugestaltung hervor, und der Münchner Stadtrat beschloss 2020 den vorgelegten Bebauungsplan: Der historische Gebäudekomplex neben der Michaelskirche sollte in eine Mischung aus Büros, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnungen umgewandelt werden. Außerdem war geplant, den 1899 aufgestellten, seit 1944 verschollenen Max-von-Pettenkofer-Brunnen zu rekonstruieren. Und die 1962 von Hans Wimmer gestaltete und zu Ehren von Richard Strauss vor der Alten Akademie aufgestellte Brunnensäule mit Szenen aus der Oper »Salome« war selbstverständlich in die Planung mit einbezogen.

2022 wurde der Bauantrag genehmigt und mit den Bauarbeiten begonnen. Aber Ende 2023 stellte die Projektgesellschaft einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, und seither ist unklar, wie es mit der Baustelle weitergehen wird.

*) Mehr zu Friedrich Sustris und Josef Wiedemann im Album über Architekten

Altstadt: Graggenauer Viertel

Alter Hof

1255 verlegte der Wittelsbacher Herzog Ludwig der Strenge seine Hofhaltung von Landshut in eine bereits seit dem 12. Jahrhundert existierende Burg in München, und sein Sohn Ludwig IV. machte daraus die erste feste Kaiserresidenz in Deutschland. Die Reichskleinodien ließ Ludwig der Bayer nach München bringen und in der (1818 abgerissenen) Lorenzikapelle aufbewahren.

Einer Legende zufolge hatte sich ein Affe aus der herzoglichen Menagerie mit dem noch kleinen Thronfolger Ludwig aus dem gotischen Erker am Burgstock geschwungen und für gehörige Aufregung gesorgt.

Herzog Johann II. begann um 1385 mit dem Bau der gotischen Neuveste, die später zum ältesten Teil der Münchner Residenz wurde, und für die bereits länger bestehende Burg kam die Bezeichnung »Alter Hof« auf.

Als die Herzöge im 16. Jahrhundert in die Residenz umzogen, blieb der Alte Hof Verwaltungssitz. Das im 17. Jahrhundert am Pfisterbach gebaute erste Hofbräuhaus wurde 1831/32 durch einen vom Architekten Georg Friedrich Ziebland* (1800 – 1873) gestalteten Neubau für die Steuerkataster-Kommission ersetzt. Und am Ort der 1818 abgerissenen Hofkirche St. Lorenz baute der Architekt Mathias Rösler 1816 bis 1819 den klassizistischen Lorenzistock.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Alte Hof zerstört. Mit begrenzten Mitteln erfolgte in den Fünfzigerjahren ein eingeschränkter und vereinfachter Wiederaufbau.

Obwohl das Zentralfinanzamt 1999 auszog, sanierte man die Dachstühle und die Bausubstanz. 2001 wurden die in den Fünfzigerjahren wiedererrichteten Gebäudeteile Pfisterstock und Brunnenstock abgerissen und nach Plänen des Architekturbüros Auer+Weber+Assoziierte noch einmal neu gebaut. Den Lorenzistock restaurierte man nach Entwürfen des Architekten Peter Kulka (1937 – 2024).

*) Mehr zu Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Die → Dauerausstellung »Münchner Kaiserburg« im spätgotischen Kellergewölbe des Alten Hofs informiert über die Stadtgeschichte, den Herrschaftssitz und vor allem Kaiser Ludwig IV. (1282 – 1347), den bedeutendsten Bewohner des Alten Hofs. Als erster Wittelsbacher wurde Ludwig der Bayer 1314 zum römisch-deutschen König gewählt und 1328 in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ausgerufen – gegen den Willen des Papstes.

Das älteste Gebäudeelement des Alten Hofs ist ein Stück aus der um 1200 gebauten Burgmauer, die aus einer Füllung mit Kieselsteinen zwischen zwei Mauerschalen bestand. Ein Querschnitt davon ist in der Ausstellung zu sehen.

Mehr zum Alten Hof und zur Ausstellung »Münchner Kaiserburg« im Album übers Graggenauer Viertel

Alte Münze

Wilhelm Egkl wurde 1559 von Herzog Albrecht V. von Bayern zum Hofbaumeister ernannt. 1563 bis 1567 errichtete er einen Marstall, vermutlich nach Plänen von Simon Zwitzel. In den Obergeschossen dieses bedeutendsten Werks der Frührenaissance nördlich der Alpen richtete man die herzogliche Kunstkammer ein, die allerdings 1632 im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen geplündert und 1807 aufgelöst wurde. Nach Plänen von Johann Andreas Gärtner versah man den Komplex 1808/09 im Westen mit einer frühklassizistischen Fassade und baute ihn zum Hauptmünzamt des Königreichs Bayern um. 1857 bis 1863 wurde die Alte Münze nach Plänen von Friedrich Bürklein erweitert. Seit 1986 befindet sich das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in der Alten Münze.

Orlando-Haus

Das Orlando-Haus am Platzl wurde 1898 bis 1900 errichtet, und zwar nach Plänen des Münchner Architekten Max Littmann*, der auch das Hofbräuhaus entworfen hatte. In einem der beiden für den Neubau abgerissenen Häusern hatte 1556 bis 1599 der Komponist und Hofkapellmeister Orlando di Lasso gewohnt.

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Orlando-Haus (Fotos: 2018 / 2024)

Nationaltheater

Der heutige, nach König Maximilian I. Joseph (1756 ‒ 1825) benannte Platz entstand, als ein von 1284 bis 1802 existierendes Franziskanerkloster abgerissen wurde, um Raum für das Nationaltheater zu schaffen, mit dessen Bau Karl von Fischer* 1811 begann. Allerdings ließen sich die ehrgeizigen Vorstellungen des Architekten aus finanziellen Gründen nur teilweise umsetzen, und gut vier Jahre nach der Eröffnung des Nationaltheaters am 12. Oktober 1818 brannte es ab. Leo von Klenze* leitete den Wiederaufbau.

Die Malereien von → Ludwig Schwanthaler in den Giebelfeldern der Hauptfassade des Nationaltheaters waren 1894 durch Mosaiken ersetzt worden. Das obere – »Pegasus und die Horen« – blieb erhalten; anstelle des kriegszerstörten unteren Mosaiks schuf der Bildhauer und Architekt Georg Brenninger (1909 – 1988) eine Figurengruppe.

*) Mehr zu Karl von Fischer und Leo von Klenze im Album über Architekten

Album übers Nationaltheater München

Münchner Residenz

Die Münchner Residenz war von 1508 bis 1918 Sitz der Herzöge, Kurfürsten und Könige von Bayern aus dem Haus Wittelsbach. In dieser Zeit wurde sie schrittweise von den Architekten Friedrich Sustris*, Joseph Effner*, François de Cuvilliés d. Ä.* und Leo von Klenze* ausgebaut und weist nun Stilmerkmale von Renaissance, Barock, Rokoko und Klassizismus auf. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Residenz zerstört, aber danach unter der Leitung von Otto Meitinger wiederaufgebaut. Heute gilt die Münchner Residenz als größtes Stadtschloss in Deutschland.

*) Mehr dazu im Album über Architekten

Alben über die Münchner Residenz

Hofgarten

Als Herzog Wilhelm IV. von Bayern die Residenz der Wittelsbacher vom → Alten Hof in die Neuveste verlegte, ließ er ab 1526 anstelle eines wohl schon Anfang des 15. Jahrhunderts existierenden »Baumgartens auf dem Bach« nördlich der Residenz einen Park im Stil der italienischen Renaissance anlegen, den Kurfürst Maximilian I. 1613 bis 1617 zum heutigen Hofgarten erweiterte und Kurfürst Karl Theodor um 1780 zumindest teilweise für die Bevölkerung öffnete. Bei der Neuanlage des im Zweiten Weltkrieg verwüsteten Hofgartens wählte der Gartenarchitekt Kurt Hentzen (1906 – 1960) eine Kombination aus Renaissance- und Landschaftsgarten nach historischen Vorbildern.

Im Süden wird der Hofgarten von der → Münchner Residenz (Herkulessaal) begrenzt, im Osten von der → Bayerischen Staatskanzlei. Die nördlichen Arkaden (an der Galeriestraße) wurden 1780/81 von Karl Albert von Lespilliez gebaut. Im Westen stehen das 1816 bis 1818 gebaute Hofgartentor und das 1824 bis 1826 errichtete Bazargebäude, beides klassizistische Bauwerke von Leo von Klenze* (1784 – 1864), den König Ludwig I. 1818 zum Oberbaukommissar und Leiter des staatlichen Bauwesens ernannt hatte.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Den Dianatempel im Zentrum des Hofgartens in München errichtete der Hofbaumeister Heinrich Schön der Ältere 1615. Die Bronzefigur auf dem Dach hatte der Hofbildhauer Hubert Gerhard* bereits um 1590 geformt. (Inzwischen handelt es dabei sich um eine Kopie. Das Original der Tellus Bavarica befindet sich inzwischen im → Residenzmuseum.) Im Dianatempel fallen vier Muschelbrunnen auf.

*) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum

In den 1780/81 von Karl Albert von Lespilliez gebauten nördlichen Hofgartenarkaden fand von Juli bis November 1937 die von Adolf Ziegler organisierte NS-Propagandaausstellung »Entartete Kunst« statt, bei der 600 Gemälde der von den Nationalsozialisten abgelehnten Stilrichtungen (Expressionsimus, Dadaismus, Surrealismus, Neue Sachlichkeit) präsentiert wurden. Es war damals eine der meistbesuchten Ausstellungen Moderner Kunst.

Nördliche Hofgartenarkaden

Mehr zum Hofgarten im Album übers Graggenauer Viertel

Armeemuseum / Staatskanzlei

Um im Osten des Hofgartens 1805 eine Kaserne bauen zu können, wurden Barockgebäude abgerissen. Parallel dazu entfernte man Springbrunnen. General Friedrich von Bothmer und Kriegsminister Joseph Maximilian von Maillinger regten König Ludwig II. dazu an, auf dem Areal 1879 das Bayerische Armeemuseum zu gründen. Nachdem die Kaserne 1899 abgerissen worden war, schüttete man das Gelände am Ostrand des Hofgartens um drei Meter auf, und es entstand 1900 bis 1905 nach Plänen von Ludwig Mellinger ein Bauwerk im Stil monumentaler Neurenaissance. Davon existierte nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch der zentrale Kuppelbau. (1969 wurde das Bayerische Armeemuseum in das Neue Schloss in Ingolstadt verlegt.)

Um das zerstörte Bayerische Armeemuseum herum wollte Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen Neubau der Bayerischen Staatskanzlei errichten. Einen dafür ausgeschriebenen Wettbewerb gewann 1982 das Architektenteam Diethard J. Siegert und Reto Gansser. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen konnte 1989 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Am 6. Mai 1993 zog Ministerpräsident Edmund Stoiber dort ein.

Bayerische Staatskanzlei (Fotos: 1994 / 2008)

Mehr über die Bayerische Staatskanzlei im Album übers Graggenauer Viertel

Prinzessturm

Nördlich des → Isartors auf der Rückseite des → Vindelikerhauses sind die Reste des Prinzessturms (Scheiblingturm) zu sehen. Der dem Wachturm Lueg ins Land vorgelagerte Geschützturm auf kreisrundem Grundriss war Teil des im 15. Jahrhundert gebauten Zwingermauer. Er wurde 1892 abgerissen. 1987/88 stieß man bei Bauarbeiten auf Fundamente des Turms und legte sie frei.

Isartor

Der rund 40 Meter hohe Torturm auf der Ost-West-Achse von München, die seit der Zerstörung der Föhringer Brücke durch Heinrich den Löwen 1158 einen Teil der Salzstraße bildete, entstand 1285 bis 1337 als letztes Stadttor der zweiten Stadtmauer (Kaltenbachtor). Die Barbakane wurde erst später hinzugefügt. Anfang des 19. Jahrhunderts beschloss der Magistrat der Stadt München den Abriss des Isartors, aber König Ludwig I. beauftragte Friedrich von Gärtner* 1833 mit der Wiederherstellung. Bernhard von Neher, ein Schüler des Malers Peter von Cornelius**, schuf 1835 das Fresko, das den Triumphzug Ludwigs des Bayern nach seinem Sieg über den Habsburger Friedrich den Schönen 1322 bei Mühldorf zeigt.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten und zu Peter von Cornelius im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Isartor schwer beschädigt. Eine notdürftige Sicherung der Bausubstanz erfolgte 1946 bis 1957. Erst 1971/72 wurde das Isartor saniert, das heute den östlichen Abschluss des Straßenzugs »Tal« bildet. Die Münchner Künstlerin Petra Perle, die von Anfang 2004 bis Ende 2012 Wirtin des Turmstüberls war, stiftete im Jahr 2005 für den mittleren Turm eine Uhr, deren Zeiger vor einem spiegelverkehrten Zifferblatt auf der Westseite verkehrt herum laufen.

Das Isartor steht auf der Grenze zwischen dem Angerviertel und dem Graggenauer Viertel.

Altstadt: Angerviertel

Stadtmauer-Reste

Vor den 1253 bis 1337 gebauten (zweiten) Stadtmauer-Ring setzte man 1430 bis 1472 eine Zwingermauer. Fundamente davon und eines Turms entdeckten Bauarbeiten 2011 in der Westenriederstraße 10. Diese Reste grub man aus und versetzte sie 2012 ein Stück weiter ostwärts in die Rasenfläche des Isartorplatzes auf Höhe Westenriederstraße 45/47.

Löwenturm

Beim Löwenturm am → Rindermarkt handelt es sich um ein 23 Meter hohes Rohbackstein-Bauwerk, über dessen Entstehung und ursprüngliche Funktion im 14. Jahrhundert kein gesichertes Wissen existiert. Ein Schild behauptet, es handele sich um den »legendären Rest der Stadtmauer«, aber eine Wehranlage war er Löwenturm gewiss nicht, sondern wahrscheinlich ein Wohnturm. Die neugotischen Zinnen hat er erst seit 1896. Obwohl der Löwenturm sieben Stockwerke aufweist, gibt es kein Treppenhaus; der Zugang war nur über benachbarte Gebäude möglich gewesen, die wegen der Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg abgerissen werden mussten. Im Inneren sind ein neugotisches Kreuzrippengewölbe und Fresken aus dem 15. Jahrhundert zu sehen. 2006/07 sanierte man den Löwenturm.

Ruffinihaus

Im Zuge einer Stadterweiterung kaufte die Stadt München 1898 ein Grundstück an der Hangkante des historischen Stadtgrabens der ersten mittelalterlichen Stadtbefestigung mit mehreren Ladengeschäften. Gabriel von Seidl* setzte sich bei einem Architekten-Wettbewerb mit seinen Entwürfen für eine neue Blockbebauung gegen die Idee eines großen Warenhauses durch. 1903 bis 1905 wurde der Komplex aus drei Häusern um einen dreieckigen Innenhof errichtet. Benannt ist er nach dem 1808 abgerissenen Ruffiniturm (nach Johann Baptista Ruffini) der ersten Münchner Stadtbefestigung (Altstadt).

Erwin Schleich* baute das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Ruffinihaus 1954/55 wieder auf und leitete 1973 eine Renovierung. 2018/19 wurde das Gebäude umfassend modernisiert.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl und Erwin Schleich im Album über Architekten

Altstadt: Hackenviertel

Sendlinger Tor

Bei der Anlage der zweiten Stadtbefestigung Münchens von 1285 bis 1337 entstand auch das 1318 erstmals urkundlich erwähnte Sendlinger Tor im Süden der historischen Altstadt. Um 1420 kamen die Flankentürme dazu, aber der Mittelturm wurde 1808 abgerissen. Arnold Zenetti* restaurierte das Sendlinger Tor 1860 im neugotischen Stil, und 1906 baute Wilhelm Bertsch den weiten Durchfahrtsbogen und die Turmportale ein.

*) Mehr zu Arnold Zenetti im Album über Architekten

Stachus

Justizpalast

Nachdem man 1886 auf dem Areal des nach Clemens Franz de Paula von Bayern benannten Herzoggartens endlich einen geeigneten Bauplatz für den Justizpalast München gefunden hatte, beauftragte Prinzregent Luitpold den Architekten Friedrich von Thiersch* (1852 – 1921) mit der Gestaltung. Die Bauarbeiten begannen Anfang 1891. Eingeweiht wurde der neubarocke Justizpalast 1897. Er befindet sich im zur Maxvorstadt zählenden nordwestlichen Viertel des Stachus.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Album über den Justizpalast

Altstadt: Lehel

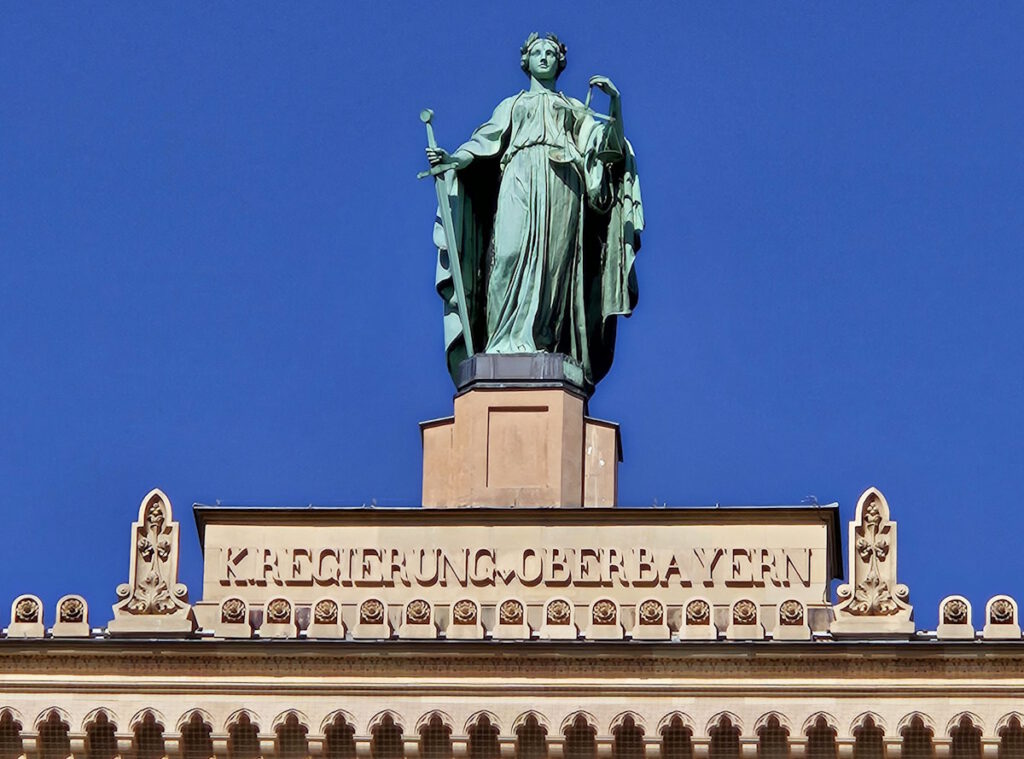

Regierung von Oberbayern

Friedrich Bürklein* (1813 – 1872) errichtete 1856 bis 1864 ein neues Gebäude für die Königliche Regierung von Oberbayern mit einer 170 Meter langen, mit Terrakotta verkleideten Schaufront in der von ihm ebenfalls für König Maximilian II. 1851 bis 1853 angelegten Straße, die er 1857 bis 1874 mit dem → Maximilianeum abschloss. Dabei entwickelte Friedrich Bürklein den »Maximilianstil«, einen an der Neugotik orientierten historisierenden Stil. Bei Bombenangriffen wurde das Regierungsgebäude bis auf die Fassade zerstört. Der Wiederaufbau konnte 1953 abgeschlossen werden.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein im Album über Architekten

Der Bildhauer Johann von Halbig* (1814 – 1882) schuf 1864 die drei weiblichen Statuen auf dem Dach des Gebäudes in der Maximilianstraße. Sie sollen die Tugenden des Königs Maximilian II. Joseph darstellen: Fides, Justitia und Sapientia.

*) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Museum Fünf Kontinente

Das Museum Fünf Kontinente geht auf die 1862 angelegte Königlich Ethnographische Sammlung zurück, die als erstes ethnologisches Museum in Deutschland gilt. Die Gründung angeregt hatte der Würzburger Arzt und Naturforscher Philipp von Siebold 1835 in einem Brief an König Ludwig I. von Bayern. Die Ausstellung, deren Grundstock Sammlungen des Hauses Wittelsbach bildeten, entstand zunächst im Galerie-Gebäude in den Hofgartenarkaden. 1925/26 wurde sie in das heutige Gebäude in der Maximilianstraße verlegt, das Eduard Riedel 1859 bis 1865 im Auftrag König Maximilians II. für das → Bayerische Nationalmuseum errichtet hatte, das jedoch 1900 in die Prinzregentenstraße umgezogen war. Seit 2014 nennt sich die Einrichtung nicht mehr Museum für Völkerkunde, sondern Museum Fünf Kontinente. Die Sammlung umfasst neben einer Fachbibliothek Kunstwerke, Alltags- und Ritualgegenstände außereuropäischer Kulturen.

Album übers Museum Fünf Kontinente

Bayerisches Nationalmuseum

König Maximilian II. initiierte nach einer Englandreise im Jahr 1851 die Gründung eines volkskundlichen Museums in München und beauftragte den Archivdirektor Karl Maria von Aretin mit der Planung. 1867 wurde das »Bayerische Nationalmuseum« in der Maximilianstraße eröffnet. (Dort befindet sich inzwischen das → Museum Fünf Kontinente.) Weil das Gebäude für die wachsenden Sammlungen bald zu klein war, wurde 1894 bis 1900 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* ein Neubau in der Prinzregentenstraße 3 errichtet. Der Stil ist eine Mischung aus deutscher Renaissance, deutschem Barock und Rokoko.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Album übers Bayerische Nationalmuseum

Sammlung Schack

In dem bis 2009 als »Schack-Galerie« bekannten Kunstmuseum sind Werke bekannter Maler des 19. Jahrhunderts zu sehen. Die Sammlung wurde ursprünglich von dem Dichter, Kunst- und Literaturhistoriker Adolf Friedrich Graf von Schack (1815 – 1894) angelegt, der 1856 einer Einladung des Königs Maximilian II. gefolgt und nach München übergesiedelt war. Die Ausstellung entstand in der Brienner Straße (Alte Schackvilla).

Kaiser Wilhelm II., dem der Gründer die Sammlung Schack vermacht hatte, ließ 1907 bis 1909 in der Prinzregentenstraße zusammen mit der Preußischen Gesandtschaft eine Galerie nach Vorentwürfen des Bildhauers Adolf von Hildebrand* (1847 – 1921) und Plänen des Architekten Max Littmann** (1862 – 1931) errichten. In das Gebäude im historisierenden Stil zog die Sammlung Schack 1909, und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sie dort als erstes der Münchner Kunstmuseen 1950 wiedereröffnet werden.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen in München

**) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Mehr über die Sammlung Schack im Album übers Lehel

Englischer Garten: Historische Bauwerke

Steinerne Bank, Monopteros

1789 errichtete Paul Mayr im damaligen Hirschangerwald einen Monopteros nach Plänen des Ingenieurs Johann Baptist Lechner. Dieser dorische Tempel aus Holz wurde 1838 durch eine Exedra bzw. Steinerne Bank mit der Inschrift »Wo ihr wallet da war sonst Wald nur und Sumpf« nach einem Entwurf von Leo von Klenze* ersetzt.

Einen neuen Monopteros ließ König Ludwig I. 1832 bis 1837 – ebenfalls nach Entwürfen von Leo von Klenze – auf einer Anhöhe errichten.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

In dem von ihm 1789 bis 1792 angelegten Englischen Garten ließ der bayrische Kriegsminister Sir Benjamin Thompson (1753 – 1814) – ab 1792 Reichsgraf von Rumford – 1790 bis 1792 nach Plänen des Offiziers und Architekten Johann Baptist Lechner (1758 ‒ 1809) ein klassizistisches Offizierskasino bauen. Das Rumfordschlössl unweit des Chinesischen Turms wurde 1966 vom Kreisjugendring München-Stadt übernommen.

Der Chinesische Turm im Englischen Garten entstand 1789/80 als Aussichts- und Musikpagode. Joseph Frey (Entwurf) und Johann Baptist Lechner (Bauingenieur) orientierten sich dabei an der Majolika-Pagode in Peking. Solange die Bäume im Englischen Garten noch klein waren, diente das 25 Meter hohe Holzbauwerk als Aussichtsplattform. Eine Phosphorbombe zerstörte es am 13. Juli 1944. Der Architekt Franz Zell leitete 1951/52 die originalgetreue Rekonstruktion.

Album über den Englischen Garten

Ludwigsvorstadt

Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Ruhmeshalle

Bereits als Kronprinz ließ Ludwig I. »große« Bayern auflisten (1809) und wählte die Hangkante über der Theresienwiese als Bauplatz einer Ruhmeshalle (1824). 1833 schrieb König Ludwig I. einen Architekten-Wettbewerb aus. Leo von Klenze* errichtete dann 1843 bis 1853 die Ruhmeshalle, eine dreiflügelige dorische Säulenhalle, in der 1853 die Büsten von 74 bedeutenden Persönlichkeiten (und später weitere) aufgestellt wurden.

Nach der Beseitigung von Kriegsschäden wurde die Ruhmeshalle 1972 neu eröffnet. Neuaufnahmen werden von einer Expertenkommission vorgeschlagen und vom Bayerischen Ministerrat beschlossen. Im November 2006 stellte die Kunststudentin Aneta Steck eine Gipsbüste von sich in die Ruhmeshalle, nicht zuletzt, um gegen die Dominanz der Männer zu protestieren. Das fiel erst nach sieben Monaten auf.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Isarvorstadt

Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Gärtnerplatztheater

1861, als die Isarvorstadt noch großenteils aus Wiesen bestand, legte der Hofbankier Karl Freiherr von Eichthal (1813 – 1880), dem ein »Eichthalanger« genanntes Areal gehörte, einen Bebauungsplan für ein neues Stadtviertel vor und begann Mietshäuser für den ärmeren Teil der Bevölkerung zu errichten.

Auch ein Volkstheater sollte dazu gehören. Franz Michael Reiffenstuel (1804 – 1871) entwarf 1864 das spätklassizistische Gebäude nach dem Vorbild des Nationaltheaters, und König Ludwig II. legte am 25. August 1865, seinem 20. Geburtstag, den Grundstein. Franz Michael Reiffenstuel führte alle Zimmer- und Schreinerarbeiten selbst aus; seinem Sohn oblagen die Maurerarbeiten. Bereits im Mai 1865 konnte das Richtfest gefeiert werden, und eröffnet wurde das Volkstheater im November 1865.

Der Bildhauer Max von Widnmann* (1812 – 1895) schuf vor 1869 die Giebelfigur: Thalia mit einer Maske und einem Schäferstab.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 21. April 1945, wurde das Theater im Glockenbachviertel durch Bomben schwer beschädigt, aber bereits im Juni 1948 konnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

Das Staatstheater am Gärtnerplatz – so die Bezeichnung seit 1955 – ist neben dem Bayerischen Staatsschauspiel und der Bayerischen Staatsoper eines von drei Bayerischen Staatstheatern und einer der fünf großen staatlichen Theaterbauten der Stadt München.

Von Mai 2012 bis Oktober 2017 wurde das Bauwerk generalsaniert. Parallel dazu ersetzte man das Rückgebäude an der Klenzestraße durch einen Neubau, der 16 Meter in die Tiefe reicht. Auch ein neuer Orchesterprobensaal gehört zu den Errungenschaften. Die Kosten beliefen sich auf rund 120 Millionen Euro.

*) Mehr zu Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Mehr übers Staatstheater am Gärtnerplatz im Album über die Isarvorstadt

Album über Theater

Königsplatz

Stadtbezirk 3: Maxvorstadt

Baugeschichte

Karl von Fischer* baute mit Friedrich Ludwig von Sckell* zusammen den ehemaligen Fürstenweg von der Münchner Residenz zum Schloss Nymphenburg für Ludwig I. zur Pracht- und Hauptachse Brienner Straße aus. Die Wittelsbacher stellten seit 1832 auch in Griechenland den König. Karl von Fischer entwarf deshalb den klassizistischen Königsplatz nach dem Vorbild der Akropolis (»Isar-Athen«).

1816 bis 1830 entstand nach Entwürfen von Karl von Fischer und Plänen von Leo von Klenze* die Glyptothek am Königsplatz. Georg Friedrich Ziebland* errichtete 1838 bis 1848 am Königsplatz ein Ausstellungsgebäude (heute: Staatlichen Antikensammlungen). Außerdem baute Leo von Klenze 1854 bis 1862 für König Ludwig I. die klassizistischen Propyläen nach dem Vorbild der Propyläen der Akropolis als Denkmal für den griechischen Freiheitskampf 1821 bis 1829 und für Ludwigs Sohn Otto, der von 1832 bis 1862 König von Griechenland war. Während Georg Friedrich Ziebland korinthische Säulen wählte, entschied Leo von Klenze sich für ionische (Glyptothek) bzw. dorische Säulen (Propyläen).

Für die Nationalsozialisten verdrehte Paul Ludwig Troost die Blickrichtung auf dem »Königlichen Platz« in der »Hauptstadt der Bewegung« um 180 Grad durch die Errichtung von zwei »Ehrentempeln« für die beim Münchner Putsch 1923 umgekommenen »Blutzeugen«. Zugleich entfernte er die Grünanlagen und ließ 20.000 Granitplatten verlegen. (Weil sich bei Platzregen das Wasser darauf sammelte, sprach man vom »Plattensee«.) Nach dem Zweiten Weltkrieg ordnete die amerikanische Militärregierung die Sprengung der nationalsozialistischen »Ehrentempel« an. Die Granitplatten wurden allerdings erst 1987/88 entfernt.

*) Mehr zu Karl von Fischer, Leo von Klenze und Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten

Staatliche Antikensammlungen

König Ludwig I. (1786 – 1868) ließ 1838 bis 1848 am klassizistischen Königsplatz ein von korinthischen Tempeln inspiriertes Ausstellungsgebäude nach Plänen von Georg Friedrich Ziebland* (1800 – 1873) errichten – mit einer Bavaria im Zentrum des Giebelfeldes. 1869 bis 1872 befand sich in dem Bauwerk das königliche Antiquarium, 1897 wurde es der Münchener Secession übertragen. Nach dem Ersten Weltkrieg zog die Neue Staatsgalerie dort ein.

Das im Zweiten Weltkrieg vor allem im Inneren schwer beschädigte Gebäude wurde entkernt wieder aufgebaut und 1967 neu eröffnet: Staatliche Antikensammlungen. Zu sehen sind antike Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände von Griechen, Etruskern und Römern, von der kykladischen Kultur der Ägäis im 3. Jahrtausend vor Christus bis in die Spätantike im 5. Jahrhundert n. Chr.

*) Mehr zu Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Album über die Staatlichen Antikensammlungen

Propyläen

So wie die Ludwigstraße mit dem → Siegestor abgeschlossen ist, läuft die Brienner Straße auf die klassizistischen Propyläen zu. Leo von Klenze* baute sie 1854 bis 1862 für König Ludwig I. nach dem Vorbild der Propyläen der Akropolis als Denkmal für den griechischen Freiheitskampf 1821 bis 1829 und für Ludwigs Sohn Otto, der von 1832 bis 1862 König von Griechenland war.

*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

Glyptothek

Kronprinz Ludwig I. (1786 – 1868), der 1804 mit einer Sammlung antiker Skulpturen begonnen hatte, ließ 1816 bis 1830 nach Entwürfen von Karl von Fischer* und Plänen von Leo von Klenze* die Glyptothek am Königsplatz errichten. Die dreizehn Säle sind um einen Innenhof herum angeordnet. Bei den Entwürfen für die Giebelgruppe hatte sich Leo von Klenze auch mit Friedrich von Schelling beraten und am Ende die Göttin Minerva Erganea als Beschützerin der plastischen Künstler als Motiv gewählt. Johann Martin von Wagner zeichnete die Vorlage, und Nepomuk Haller führte die Giebelfiguren aus.

Während der Beseitigung von Kriegsschäden modernisierte der Architekt Josef Wiedemann* (1910 – 2001) die Räume, reduzierte die Detaillierung und öffnete die Lunette-Fenster zum im Niveau angehobenen Innenhof bis zum Boden. 1972 konnte die Glyptothek wiedereröffnet werden. Eine Generalsanierung der Glyptothek erfolgte 2018 bis 2021.

Bei den Exponaten der Glyptothek im Kunstareal München handelt es sich um Skulpturen, Reliefs und Mosaike aus archaischer (700 – 490 v. Chr.) bis spätrömischer Zeit (bis 550 n. Chr.).

*) Mehr zu Karl von Fischer, Leo von Klenze und Josef Wiedemann im Album über Architekten

Album über das Museum Glyptothek

Maxvorstadt

Stadtbezirk 3: Maxvorstadt

Lenbachhaus

1887 bis 1891 ließ sich der »Malerfürst« Franz von Lenbach (1836 – 1904) eine Villa am Königsplatz in München bauen. Die Pläne für die von der toskanischen Renaissance inspirierte historisierende Anlage stammten von Gabriel von Seidl*. 1924, 20 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, verkaufte die Witwe Charlotte (»Lolo«) von Lenbach die Immobilie der Stadt München. Der Architekt Hans Grässel* erweiterte die Villa 1927 bis 1929 um einen Galerietrakt, und sie wurde der Öffentlichkeit als Kunstmuseum der Stadt zugängig gemacht. 1969 bis 1972 erfolgte eine erneute Erweiterung durch Heinrich Volbehr und Rudolf Thönessen. Außerdem entstand 1992 bis 1994 in einem beim Bau des U-Bahnhofs Königsplatz übrig gebliebenen unterirdischen Raum eine von dem Architekten Uwe Kiessler gestaltete Dependence der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, der »Kunstbau«. Das Lenbachhaus selbst wurde von 2009 bis 2013 generalsaniert und nochmals durch einen Kubus (»Goldschachtel«) erweitert.

Der Gartenarchitekt Max Kolb (1829 – 1915) gestaltete die Außenanlage des Lenbachhauses im Stil des Historismus, inspiriert von der italienischen Renaissance.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl und Hans Grässel im Album über Architekten

Alben Wohnräume und Dauerausstellungen / Sonderausstellungen im Lenbachhaus

Paläontologisches und Geologisches Museum

Der Architekt Leonhard Romeis* (1854 – 1904) baute 1899 bis 1902 die Königlich-Bayerische Kunstgewerbeschule, das heutige Paläontologische Museum im Kunstareal München (Richard-Wagner-Straße 10). Es gehört zur Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Zu sehen sind Fossilien von Tieren und Pflanzen ‒ auch von längst ausgestorbenen ‒ aus mehr als drei Milliarden Jahren.

*) Mehr zu Leonhard Romeis im Album über Architekten

Album über das Geologische und Paläontologische Museum (privat)

Hochschule für Musik und Theater München

1846 ging aus der 1830 gegründeten »Central-Singschule« in der Münchner Dompfarrschule das »Königliche Conservatorium für Musik« im Odeon hervor. Nach mehreren Umorganisationen und Neubenennungen wurde daraus 1892 die »Königliche Akademie der Tonkunst«, 1924 die »Staatliche Akademie der Tonkunst, Hochschule für Musik in München«.

Das Odeon wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 1957 zog die Hochschule in den ehemaligen »Führerbau« in der Arcisstraße, dessen Kongresssaal 1954 zum Konzertsaal umgebaut worden war. Seit 1999 lautet der Name »Hochschule für Musik und Theater München«.

Das Gebäude in der Arcisstraße wurde 1933 bis 1937 nach Plänen des Architekten Paul Ludwig Troost (1878 – 1934) errichtet. In diesem Repräsentationsbau des NS-Regimes unterzeichneten Chamberlain, Daladier, Hitler und Mussolini in der Nacht vom 29./30. September 1938 das Münchner Abkommen.

Mehr über die Musikhochschule im Album übers Kunstareal

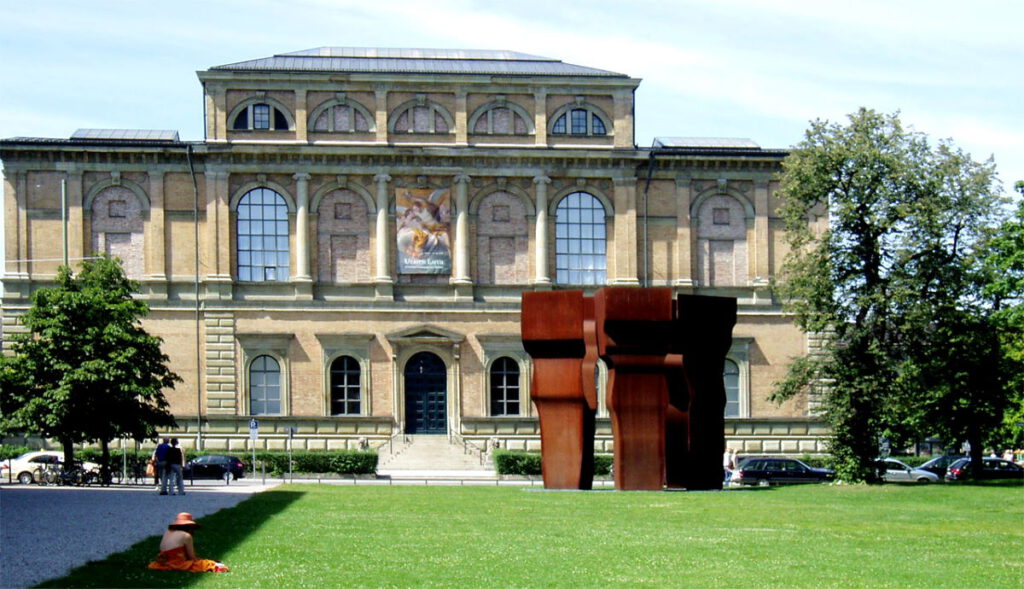

Alte Pinakothek

Die Anfänge der Alten Pinakothek München gehen auf Historienbilder zurück, die Herzog Wilhelm IV. ab 1528 in Auftrag gab, darunter die »Alexanderschlacht« von Albrecht Altdorfer. Kurfürst Maximilian I. ließ sich 1627 von Nürnberg »Die vier Apostel« von Albrecht Dürer übergeben.

Kurfürst Maximilian Joseph – der spätere König von Bayern – ernannte den Maler und Architekten Johann Christian von Mannlich (1741 – 1822) 1799 zum pfalz-bayerischen Zentraldirektor aller Kunstsammlungen, und die von Mannlich 1793 vor den französischen Revolutionstruppen in Pfalz-Zweibrücken gerettete Gemäldesammlung bildete einige Jahrzehnte später den Grundstock der Alten Pinakothek in München.

König Ludwig I. von Bayern beauftragte 1826 Leo von Klenze* mit dem Bau eines Museums für die Gemäldesammlung. Die Pinakothek wurde am 16. Oktober 1836 eröffnet. Die Alte Pinakothek, so der Name seit 1853, konzentriert sich auf Maler vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts und gilt als eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt.

Das Gebäude wurde zwar im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, aber die Bestände hatte man rechtzeitig ausgelagert. Hans Döllgast* leitete 1946 bis 1957 den Wiederaufbau. Eine Renovierung fand 1994 bis 1998 statt.

*) Mehr zu Hans Döllgast und Leo von Klenze im Album über Architekten

Album über die Alte Pinakothek

Technische Universität München

König Ludwig II. von Bayern gründete 1868 eine polytechnische Schule in München, die 1877 offiziell die Bezeichnung Königlich Bayerische Technische Hochschule München erhielt (heute: Technische Universität München). 1864 bis 1868 entstand das entsprechende Gebäude nach Plänen des Architekten Gottfried von Neureuther (1811 – 1887) im Stil der Neurenaissance. Friedrich von Thiersch* fügte 1910 bis 1916 den nach ihm benannten 37 Meter hohen Uhrturm hinzu, und Ernst Pfeifer (1862 – 1948) gestaltete das Turmportal. German Bestelmeyer erweiterte den Gebäudekomplex 1923 bis 1928 in der Arcisstraße. Weitere Ergänzungen folgten, aber im Zweiten Weltkrieg wurde nahezu alles zerstört.

*) Mehr zu Friedrich von Thiersch im Album über Architekten

Album über die Universitäten in der Maxvorstadt

Akademie der Bildenden Künste München

Friedrich von Gärtner* legte König Ludwig I. 1826 einen Entwurf für einen Neubau der 1808 gegründeten Königlich-Bayerischen Akademie der bildenden Künste vor, aber Leo von Klenze* sorgte dafür, dass die Idee seines Konkurrenten nicht realisiert wurde. Erst 1875 erhielt Gottfried von Neureuther einen Bauauftrag, und 1876 bis 1886 errichtete er die drei Flügel der Akademie im Stil der Neorenaissance. Auf der Freitreppe vor dem Portikus stehen zwei 1886 von dem Bildhauer Max von Widnmann** gestaltete Reiterfiguren aus Bronze: die Dioskuren Castor und Pollux.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze im Album über Architekten

**) Mehr zu Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Treppenhaus in der Kunstakademie (Fotos: Juli / Oktober 2025)

Album über die Akademie der Bildenden Künste

Ludwig-Maximilians-Universität München

Die erste bayrische Universität wurde 1472 in Ingolstadt von Herzog Ludwig IX. von Bayern-Landshut (1417 − 1479) mit päpstlicher Genehmigung gegründet. Der Kurfürst und spätere bayrische König Maximilian I. Joseph (1756 − 1825) verlegte die Universität 1800 nach Landshut. Seit 1802 trägt sie den Namen des Gründers und des Königs. 1826 holte König Ludwig I. (1786 − 1868) die Ludwig-Maximilians-Universität in seine Hauptstadt München und beauftragte im Jahr darauf Friedrich von Gärtner*, den Entwurf für ein Universitätsgebäude vorzulegen. Die Bauarbeiten dauerten von 1835 bis 1840.

Den Treppenaufgang im Lichthof des Hauptgebäudes der Universität flankieren König Ludwig I. und Prinzregent Luitpold. Die Statuen wurden 1911 von den Bildhauern Knut Åkerberg (1868 – 1955) bzw. Bernhard Bleeker** (1881 – 1968) geschaffen. Die Bodenmosaiken stammen von Wilhelm Köppen (1876 – 1917).

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner im Album über Architekten

**) Mehr zu Bernhard Bleeker im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Die Aula der Ludwig-Maximilians-Universität wurde von Friedrich von Gärtner geplant und bis 1840 gebaut. Aber der dunkle Saal im Südflügel, der vom ersten bis zweiten Obergeschoss reicht, erhielt erst 1909 sein heutiges Jugendstil-Erscheinungsbild. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Große Aula unzerstört. Deshalb konnte dort 1946 die verfassungsgebende Landesversammlung des Freistaats Bayern stattfinden, in der die neue bayrische Verfassung angenommen wurde. Der Bayerische Landtag erklärte die Große Aula der LMU 2020 zu einem »Ort der Demokratie in Bayern«.

Der Architekt German Bestelmeyer* (1874 – 1942) erweiterte das Universitätsgebäude 1906 bis 1909 zur Amalienstraße hin. Dabei entstand das Auditorium maximum mit 800 Sitzplätzen. Über einer der Türen des Audimax ist ein von Julius Diez (1870 – 1957) geschaffenes Mosaik zu sehen, das die Göttin der Wissenschaft darstellt.

*) Mehr zu German Bestelmeyer im Album über Architekten

Von Wilhelm Köppen stammen nicht nur die Mosaiken auf dem Boden des Lichthofs, sondern auch der Wandbrunnen mit Uhr (1909/10) im Vestibül des Universitäts-Anbaus im Westen.

Album über die Universitäten in der Maxvorstadt

Bayerische Staatsbibliothek

Herzog Albrecht V. gründete 1558 die Hofbibliothek im Kanzleigewölbe am Alten Hof in München. 1832 bis 1843 errichtete der Architekt Friedrich von Gärtner* den 152 Meter langen, 78 Meter tiefen Blankziegelbau in der Ludwigstraße im Stil italienischer Palazzi bzw. der florentinischen Frührenaissance mit vier von Ludwig von Schwanthaler gestalteten Steinfiguren vor dem Eingangsportal: Thukydides, Homer, Aristoteles und Hippokrates.

Die Bayerische Staatsbibliothek, die zentrale Universal- und Landesbibliothek des Freistaats, ist die größte Forschungsbibliothek Deutschlands und verfügt nicht nur über eine umfangreiche Sammlung von Inkunabeln, sondern auch eine der bedeutendsten Handschriftensammlungen der Welt.

Die Architekten Hans Döllgast* und Sep Ruf* leiteten den Wiederaufbau nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner, Hans Döllgast und Sep Ruf im Album über Architekten

Dem von Friedrich von Gärtner gestalteten zentralen Treppenhaus in der Bayerischen Staatsbibliothek ähnelt das von Leo von Klenze 1839 bis 1852 gebaute in der Neuen Eremitage in Sankt Petersburg. Ließ Klenze sich dabei von der Arbeit seines Münchner Konkurrenten inspirieren? Im Zweiten Weltkrieg wurden auch die reich freskierten und ornamentierten Gewölbe des Treppenhauses der Staatsbibliothek zerstört. Beim Wiederaufbau verzichteten Hans Döllgast und Sep Ruf auf das Schmuckwerk.

Album über die Bayerische Staatsbibliothek in München

Schwabing-West

Stadtbezirk 4: Schwabing-West

Elisabeth-Schule

Die Elisabeth-Schule am Elisabethplatz 4 wurde 1901/02 nach Entwürfen von Theodor Fischer* (1862 – 1938) errichtet. Im Schulhof steht die 1979 von dem Bildhauer Joseph Michael Neustifter** gestaltete Bronzeplastik »Zeichen der Maschine«. Die Jugendstil-Putzfassade zeigt Märchen-Szenen.

*) Mehr zu Theodor Fischer im Album über Architekten

**) Mehr zu Joseph Michael Neustifter im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Elisabeth-Schule (Fotos: Januar 2023 / März 2025)

Gisela-Gymnasium

Das Gisela-Gymnasium in der Arcisstraße 65 geht auf eine Schule zurück, für die Cajetan Pacher 1903/04 ein Gebäude im Stil der Neurenaissance errichtet hatte. 2006 bis 2011 wurde das Bauwerk von Grund auf renoviert.

Gisela-Gymnasium (Fotos: Januar 2023 / oben links: März 2025)

München Klinik Schwabing

Schwabing wurde 1891 von München eingemeindet, und bereits 1899 begann die Stadt, Grundstücke für den Bau eines Krankenhauses in Schwabing aufzukaufen. 1905 begannen die Bauarbeiten unter Leitung des Oberbaurats Adolf Schwiening (1847 – 1916) nach Plänen des Architekten Richard Schachner (1873 – 1936). Das Hauptgebäude im historisierenden Stil am Kölner Platz war 1907 bezugsfertig, und 1909 nahm das Krankenhaus den Betrieb auf, aber es dauerte noch weitere vier Jahre, bis die restlichen Gebäude im Pavillonstil standen.

Zur Zeit der Eröffnung galt das Städtische Krankenhaus München Schwabing (seit 2018: München Klinik Schwabing) als modernstes Krankenhaus Deutschlands.

Au

Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

Müllersches Volksbad

Der Bauingenieur Karl Müller (1821 – 1909) errichtete 1861 bis 1863 einen Miet- und Geschäftshäuserkomplex in München. Diese »Müller-Häuser« schenkte der Befürworter der sozialreformerischen Badebewegung 1894 der Stadt München mit der Auflage, sie zu verkaufen und aus dem Erlös ein Volksbad zu bauen.

Das nach einer vierjährigen Bauzeit 1901 eröffnete Hallenbad in der Au (Rosenheimer Straße 1) war das erste öffentliche Hallenbad in München und galt damals als das größte der Welt. Der Entwurf für das barockisierende Jugendstilgebäude stammte von dem Architekten Carl Hocheder* (1854 – 1917), der zuvor bereits das → Brausebad in Haidhausen gebaut hatte.

Prinzregent Luitpold ernannte den Wohltäter Karl Müller am 29. April 1901 zum Ritter des königlichen Verdienstordens der Bayrischen Krone.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Müllersches Volksbad (Fotos: 2023/24)

Mehr zum Müllerschen Volksbad im Album über die Au

Schule an der Hochstraße

1888 bis 1892 wurde nach Plänen des Architekten Hartwig Eggers ein neubarockes Gebäude für ein »Kinderasyl« in der Au gebaut. Die städtische Einrichtung erhielt 1952 den Namen »Münchner-Kindl-Heim«. Als das Waisenhaus 1958 in einen Neubau zog, baute man das alte Domizil an der Hochstraße 31 in eine Tagesheimschule um, die 1963 ihren Betrieb aufnahm.

Schule an der Hochstraße (Fotos: Juni 2025)

Haidhausen

Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

Kriechbaumhof

Ab 1789 durften Arbeiter und Handwerker in Haidhausen gemeinsam Häuser bauen und das Eigentum unter sich aufteilen (»Bruchteilseigentum«). Diese »Herbergen« waren Vorläufer der Eigentumswohnungen. Die Bewohner eines »Herbergshauses« teilten sich die Wasserpumpe ebenso wie das Plumpsklo im Hof, und manche Familien vermieteten ihr Bett schichtweise an »Bettgeher«.

Der einem alpenländischen Bauernhof nachempfundene Kriechbaumhof aus dem 17. Jahrhundert musste 1976 wegen Baufälligkeit abgerissen werden. 1985 ließ die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung das frühere Herbergshaus für mehr als eine Million D-Mark aus vielen Originalteilen neu errichten, allerdings nicht am ursprünglichen Standort in der Wolfgangstraße in Haidhausen, sondern in der Preysingstraße 71.

Maxwerk

Das 1894/95 von Carl Hocheder* am Auer Mühlbach in den Maximiliansanlagen im Stil eines barocken Garten- bzw. Jagdschlösschens errichtete Laufwasserkraftwerk, eines der ältesten noch betriebenen Kraftwerke in Bayern, sollte 2015 zu einer Großgaststätte umgebaut werden. Diese Pläne wurden aufgrund von Protesten aufgegeben. Stattdessen wurde das Äußere des Maxwerks bis 2020 erst einmal von den Münchner Stadtwerken saniert.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Gasteig

»Gasteig« heißt das Kultur- und Bildungszentrum am Isar-Hochufer in München-Haidhausen. Es entstand ab 1978 nach Plänen der Architektengemeinschaft Raue, Rollenhagen und Lindemann. Die Eröffnung fand 1984/85 statt. Im Gasteig befanden sich die Stadtbibliothek und die Volkshochschule. Auch die Münchner Philharmoniker hatten dort ihren Sitz. Neben der Philharmonie gab es noch drei kleinere Säle: Carl-Orff-Saal, Black Box und Kleiner Konzertsaal. Vor allem wegen mangelhafter Akustik der Philharmonie stimmte der Münchner Stadtrat im April 2017 einer Generalsanierung zu. Für 2035 ist die Wiedereröffnung des Kulturzentrums geplant (Stand: Sommer 2025).

Maximilianeum

1857 wurde der Grundstein für das Maximilianeum gelegt. Der Architekt und königliche Baurat Friedrich Bürklein* (1813 – 1872) konzipierte für König Maximilian II. (1811 – 1864) einen Abschluss der Maximilianstraße am Isarhochufer im sog. Maximilianstil, einer Kombination aus Neugotik, Neorenaissance und Neoklassizismus. Die Bauarbeiten an der Kulissenarchitektur dauerten bis 1874, und viel Kritik zwang Friedrich Bürklein zu ungewollten Planänderungen.

Seit 1876 stehen im Maximilianeum Wohnräume für besonders begabte bayrische Studenten zur Verfügung, und der 1852 als »Athenäum« gegründeten Stiftung Maximilianeum gehört das Anwesen. Im Zweiten Weltkrieg wurden zwei Drittel des Bauwerks zerstört. Unter Leitung des Architekten Karl Kergl (1897 – 1956) fand dann der Wiederaufbau statt, und 1949 zog der Bayerische Landtag von der Prannerstraße ins Maximilianeum.

*) Mehr zu Friedrich Bürklein im Album über Architekten

Die 1902 den ursprünglichen Stereochromien nachgebildeten Glasmosaiken der Königlich-Bayerischen Hofmosaik-Kunstanstalt Rauecker und Solerti in München zeigen in den Giebelfeldern des Mittelrisalits an der 150 Meter breiten Schaufassade folgende von dem Historiker und Archivar Johann Michael Söltl für König Maximilian II. zusammengestellte Themen: Sängerstreit auf der Wartburg (links), Stiftung des Benediktinerklosters und Ritterhauses Ettal 1330 (Mitte), Stiftung der Universität Ingolstadt durch Ludwig des Reichen von Bayern-Landshut 1472 (rechts). Die drei Bilder hatte Karl Theodor von Piloty (1826 – 1886) gestaltet.

Vom zentral gelegenen Steinernen Saal (oder auch vom benachbarten Lesesaal) gelangt man in den 2004/05 neu gestalteten Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Das große Staatswappen in der Mitte der Vorderwand wurde von dem niederländischen Künstler Nol Hennissen (*1964) entworfen.

Sowohl vom Akademiesaal als auch vom Steinernen Saal gelangt man in den Senatssaal des Maximilianeums. Der Bayerischen Senat wurde allerdings 1998 durch einen Volksentscheid abgeschafft und löste sich Ende 1999 auf. Dominiert wird der Raum von einem gut 53 Quadratmeter großen Ölgemälde. Wilhelm von Kaulbach (1805 ‒ 1874) hat darauf die Seeschlacht zwischen Griechen und Persern bei Salamis in Szene gesetzt.

Mehr übers Maximilianeum im Album über Haidhausen

Sendling-Westpark

Stadtbezirk 7: Sendling-Westpark

Münchenstift St. Josef

An der Nordseite des Luise-Kiesselbach-Platzes steht das 1925 bis 1928 nach Plänen von Hans Grässel* errichtete neubarocke Münchenstift St. Josef.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Neuhausen

Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Zeughaus

Das alte Zeughaus des Landesherrn bzw. der Bayerischen Armee im Süden des Oberwiesenfelds wurde 1861 bis 1865 nach Entwürfen von Andreas Friedlein und Matthias Glaeser im historistischen Rundbogenstil als Rohziegelbau errichtet. Von 1879 bis 1904 war dort das Bayerische Armeemuseum untergebracht. Seit der 2015 bis 2019 durchgeführten Komplettsanierung ist das alte Zeughaus in der Lothstraße 17 in Neuhausen Sitz der Fakultät für Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften München.

Nymphenburg

Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg

Schloss Nymphenburg

Der bayrische Kurfürst Ferdinand Maria erwarb 1663 ein Areal östlich des → Schlosses Blutenburg und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »Nymphenburg« gab. Es war ein Geschenk für sie, weil sie einen Thronfolger geboren hatte.

Von Amedeo Castellamonte (1613 – 1683), dem Architekten des piemontesischen Jagdschlosses Venaria Reale, das als Vorbild diente, stammten die ursprünglichen Entwürfe für das kubische Schloss. Die Planung übernahm zunächst Agostino Barelli*, der Architekt der Münchner Theatinerkirche, und die Bauleitung oblag dem Hofbaumeister Marx (Markus) Schinnagl, bis er von Lorenzo Perti abgelöst wurde.

Unter Kurfürst Max II. Emanuel wurde 1701 der Grundstein für die Erweiterung des Anwesens zur barocken Schlossanlage durch Enrico Zuccalli* und Giovanni Antonio Viscardi* gelegt. Bis 1704 bauten sie die beiden Galerien neben dem Hauptschloss und die Pavillons. Der Hofbaumeister Joseph Effner* gestaltete 1716 bis 1719 die Fassaden des Haupttrakts nach französischem Vorbild um. Und im 19. Jahrhundert gab zunächst König Maximilian I. Joseph Umgestaltungen in Auftrag, dann arbeitete Leo von Klenze* für König Ludwig I. weiter an Schloss Nymphenburg.

Mit einer Breite von 632 Metern ist das Schloss Nymphenburg breiter als das Schloss Versailles.

*) Mehr zu Agostino Barelli, Leo von Klenze, Giovanni Antonio Viscardi und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Album über die Schlossanlage Nymphenburg

Milbertshofen

Stadtbezirk 11: Milbertshofen-Am Hart

Knorr Bremse AG

Nach Plänen der Architekten Otho Orlando Kurz (1881 – 1933) bzw. des Architekturbüros Ed. Herbert & O. O. Kurz entstand 1917/18 das neuklassizistische Verwaltungsgebäude der damaligen Bayerischen Motorenwerke, die 1920 unter neuem Namen (Süddeutsche Bremsen-AG) ein Tochterunternehmen der 1905 von Georg Knorr (1859 – 1911) in Boxhagen-Rummelsburg (heute: Berlin) gegründeten Knorr-Bremse GmbH wurden. (Der Motorenbereich mit dem Firmennamen BMW wurde 1922 an den Investor Camillo Castiglioni verkauft.)

Heinz Hermann Thiele (1941 – 2021), der die Knorr-Bremse AG von 1987 bis 2016 als Vorstandsvorsitzender führte, gründete 1989 die OPES Grundstücksverwaltungs- und -verwertungs GmbH. Diese Gesellschaft will nun auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Knorr-Bremse AG im Umfeld des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes ein Stadtquartier mit einem 88 Meter hohen Hochhaus bauen. Als Zwischennutzung für voraussichtlich zwei Jahre soll im Sommer 2025 ein vier Meter hoher »Lucky Star« über einer 128 x 128 Meter großen Fläche für Sport- und Freizeitangebote des Münchner Gastronomen und Kulturveranstalters Michael (»Michi«) Kern (*1966) gebaut werden.

Schwabing (Ost)

Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann

Munich Re

1911 erwarb die 1880 von Carl von Thieme gegründete Münchener Rückversicherung ein Grundstück an der Königinstraße 107 und ließ dort nach Plänen der Architekten Eduard Oswald Bieber und Wilhelm Hollweck das klassizistische Verwaltungsgebäude mit Jugendstilelementen errichten, das 1913 bezogen werden konnte. Die Steinfiguren stammen von dem Bildhauer Joseph Wackerle*. Seit 1973 steht das palastartige Gebäude unter Denkmalschutz.

*) Mehr zu Joseph Wackerle im Album über Brunnen

Seidl-Villa

Franziska Lautenbacher, die Witwe eines Inhabers der Spatenbrauerei, ließ 1904 bis 1906 von ihrem Neffen Emmanuel von Seidl* (1856 – 1919) für sich und ihren zweiten Ehemann Paul Johann Lautenbacher eine Villa im Stil der deutschen Renaissance mit Jugendstilelementen am Nikolaiplatz bauen.

1969 wollte der damalige Eigentümer die Seidlvilla für den Neubau eines Geschäftszentrums abreißen. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen drehte Ernst Hofbauer 1970 in der Seidlvilla den Kinofilm »Schulmädchen-Report. Was Eltern nicht für möglich halten«, dem zwölf Fortsetzungen folgten. Allein für den ersten Teil wurden sechs Millionen Kinokarten verkauft, und die von Wolf C. Hartwig produzierte Serie gilt als erfolgreichste deutsche Kinoproduktion.

Die Seidl- bzw. Lautenbacher-Villa wurde 1975 unter Denkmalschutz gestellt, und im Jahr darauf beschloss der Münchner Stadtrat, sie zu kaufen. Nachdem der Stadtrat die Trägerschaft 1986 dem Verein Bürgerzentrum Seidlvilla übertragen hatte, wurde das Anwesen 1989 bis 1991 renoviert und dann als Bürger- und Kulturzentrum eröffnet.

*) Mehr zu Emmanuel von Seidl im Album über Architekten

Schloss Suresnes

Das Barockschloss Suresnes wurde 1715 bis 1718 von Johann Baptist Gunetzrhainer nach dem Vorbild des Château de Suresnes bei Paris für Franz von Wilhelm errichtet, den Kabinettssekretär des Kurfürsten Max II. Emanuel. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten dort vorübergehend Künstler wie die Bildhauerin Elisabet Ney und der Maler Paul Klee. Hans Reichel versteckte in seiner Atelierswohnung im Schloss Suresnes Ernst Toller, bis dieser nach einer Denunziation am 4. Juni 1919 festgenommen wurde.

1937 erwarb das Erzbistum München und Freising das Schloss Suresnes an der Werneckstraße (»Werneck-Schlössl«). Das Anwesen gehört seit 1967 zur Katholischen Akademie in Bayern.

Viereckhof

Der Viereckhof, ein denkmalgeschütztes Bauernhaus aus dem 13. Jahrhundert, gilt als ältestes erhaltenes landwirtschaftliches Gebäude in Schwabing. Benannt wurde das Anwesen nach Balthasar Viereck, einem 1635 bezeugten Eigentümer. Die barocken Formen erhielt der Viereckhof 1787. Inzwischen hat die Katholische Akademie Seminarräume im Viereckhof in der Gunezrainerstraße 9 (Ecke Feilitzschstraße) eingerichtet.

Oskar-von-Miller- und Maximiliangymnasium

König Ludwig II. gründete 1864 in der Luisenstraße das erste (vierklassige) »Realgymnasium« in Bayern, dessen Abschluss – zunächst mit Ausnahme der Fächer Medizin, Jura und Theologie – zum Hochschulstudium berechtigte.

1849 gründete König Maximilian II. das nach ihm benannte humanistische Gymnasium. Beide Schulen bezogen 1912 einen von Karl Hoepfel gestalteten historisierenden Neubau in Schwabing. Erst nach der Fertigstellung der Gebäude wurde im Pausenhof ein vermutlich von dem Bildhauer Georg Mattes (1874 – 1942) gestalteter → Jugendstilbrunnen aus Kalkstein aufgestellt.

Das Realgymnasium benannte man 1966 nach dem früheren Schüler Oskar von Miller. 2019 bis 2024 wurde das vom Oskar-von-Miller- und vom Maximiliangymnasium genutzte Gebäude zwischen Siegfried-, Karl-Theodor-, Morawitzky- und Sturystraße saniert. (Die Adressen lauten: Karl-Theodor-Straße 9 bzw. Siegfriedstraße 22.)

Oskar-von-Miller- und Maximiliangymnasium (Fotos: April 2025)

Bogenhausen

Stadtbezirk 13: Bogenhausen

Villa Stuck

Franz von Stuck (1863 – 1928) ließ sich 1897/98 nach eigenen Entwürfen vom Bauunternehmen Heilmann & Littmann eine neoklassizistische Villa in der Prinzregentenstraße in München-Bogenhausen errichten, die 1914/15 um das »Neue Atelier« erweitert wurde. Die Innenräume gestaltete der »Malerfürst« im Kontrast zu den Jugendstil-Fassaden. Dabei kombinierte Franz von Stuck Stilelemente aus Antike, Byzanz, Orient und Hochrenaissance mit Entwicklungen des späten 19. Jahrhunderts zu einem eigenständigen Gesamtkunstwerk mit theatralischer Wirkung.

Nach seiner Heirat mit Mary Lindpaintner wollte Franz von Stuck 1897 seine im Vorjahr geborene, mit der Bäckerstochter Anna Maria Brandmair gezeugte Tochter Mary adoptieren, musste jedoch bis 1904 auf die Genehmigung warten. Nach dem Tod ihres Vaters bewohnte Mary die Villa Stuck bis 1939 mit ihrem Ehemann Albert Heilmann ‒ einem Sohn des Bauunternehmers Jakob Heilmann. 1965 erwarben Hans Joachim und Amélie Ziersch die Villa Stuck einschließlich der Einrichtung von Albert Heilmanns Sohn Otto. Mit dem Ziel, ein Museum einzurichten, gründete Hans Joachim Ziersch 1967 den Stuck-Jugendstil-Verein e. V. , dem das Ehepaar Ziersch noch im selben Jahr die Villa Stuck übereignete. 1968 wurde das Museum eröffnet. Ein größerer Umbau erfolgte 1998 bis 2005.

Ab 1897 hatte sich Franz von Stuck mit der Figur einer reitenden Amazone beschäftigt. 1914, am Ende seines Studiums, übertrug der Bildhauer Richard Knecht* (1887 – 1966) im Auftrag Franz von Stucks dessen »Reitende Amazone« auf ein größeres Gipsmodell. 1936 stellte Stucks Schwiegersohn Albert Heilmann die im Jahr zuvor von der Kunstgießerei Prießmann Bauer & Co. in München gegossene Bronze-Amazone vor der Villa Stuck auf.

*) Mehr zu Richard Knecht im Album über Brunnen

Album über die Villa Stuck

Der Architekt Max Littmann (1862 ‒ 1931) heiratete 1891 Ida Heilmann, die Tochter des Bauunternehmers Jakob Heilmann (1846 – 1927), und von da an war er sieben Jahre lang Teilhaber im Baugeschäft seines Schwiegervaters: Heilmann & Littmann. Während Jakob Heilmann vor allem Mietshäuser baute, entwarf Max Littmann mit Vorliebe Theater und repräsentative Bauwerke.

Prinzregententheater

Unter König Ludwig II. kam 1865 die Idee auf, ein Festspielhaus für die Wagner-Opern in München zu bauen. Ernst von Possart (1841 – 1921), der Generaldirektor und Intendant der königlichen Hoftheater, engagierte sich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts dafür. 1899 wurde der Architekt Max Littmann* beauftragt, das Opernhaus zu entwerfen. Dabei orientierte er sich am 1872 – 1875 von Otto Brückwald nach Entwürfen von Richard Wagner im Stil der hellenistischen Romantik errichteten Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Das Ergebnis ist eine Kombination von Antiken-Rezeption, Jugendstil, Neorenaissance und Klassizismus. Die Bauarbeiten begannen am 27. April 1900, und am 20. August 1901 weihte man das nach Prinzregent Luitpold benannte Theater mit einer Aufführung der »Meistersinger von Nürnberg« ein.

Der plastische Fassadenschmuck stammt von den Bildhauern Ernst Pfeifer (1862 ‒ 1948) und Heinrich Waderé (1865 – 1950).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ruine des Gartensaals 1958 abgerissen, und im März 1964 musste das Prinzregententheater wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Am 23. Juni 1983 wären die 2,7 Millionen D-Mark verfallen, die Max Littmanns Tochter Gertrud Proebst (1892 – 1980) in ihrem Testament für eine Wiederherstellung des Theaters vorgesehen hatte. Um das zu verhindern, ließ August Everding – der als Generalintendant für alle bayrischen Theater und Opernhäuser verantwortlich war – am 23. Juni 1983 symbolisch ein bisschen Wandfarbe auftragen und deklamierte: »Hiermit beginne ich mit der Wiederherstellung des Prinzregententheates.« Nach einer zunächst teilweisen Instandsetzung in den Achtzigerjahren für schätzungsweise 35 Millionen DM (»kleine Lösung«) erfolgte die vollständige Restaurierung 1995/96. (Die Kosten sind nicht öffentlich bekannt.)

*) Mehr zu Max Littmann im Album über Architekten

Mehr zum Prinzregententheater im Album über Bogenhausen

Ehemalige Landesversicherungsanstalt

Als in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts eine Invaliditäts- und Altersversicherung eingeführt wurde, entstand auch eine Landesversicherungsanstalt Oberbayern in München, für die dann die Baufirma Heilmann & Littmann 1903 bis 1905 ein neubarockes Gebäude in Bogenhausen errichtete. Der Bildhauer Julius Seidler gestaltete die Skulpturen am Hauptportal.

Obwohl das Gebäude in der Holbeinstraße ‒ wiederum von Heilmann & Littmann ‒ 1952 um einen Neubau erweitert wurde, reichten die Räume einige Zeit später nicht mehr aus, und die Landesversicherungsanstalt (heute: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd) zog Anfang der Achtzigerjahre nach Neuperlach.

Hildebrandhaus

Nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule Nürnberg studierte Adolf Hildebrand* (1847 ‒ 1921) 1866/67 im Atelier des Bildhauers Caspar von Zumbusch (1830 – 1915) in München. 1874 erwarb er ein ehemaliges Kloster in Florenz und lebte dort bis 1898, bis zu seinem Umzug in die von ihm selbst entworfene, von Gabriel von Seidl*** gebaute Villa (→ Hildebrandhaus) in Bogenhausen.

1890 hatte Prinzregent Luitpold den königlichen Hofgartendirektor Jakob Möhl (1846 – 1916) beauftragt, einen Entwurf für die Verlängerung der Prinzregentenstraße östlich der Isar und ein neues Villenviertel zwischen den Maximiliansanlagen und der Ismaninger Straße zu liefern. Bis 1910 war die Bebauung so gut wie abgeschlossen.

1906 wurde Adolf von Hildebrand (1903 geadelt) Professor an der Münchner Kunstakademie. In den fünf Jahren, in denen er dort die Bildhauerklasse leitete, begründete er mit seinem Assistenten Erwin Kurz** (1857 – 1931) die Münchner Bildhauerschule.

Adolf von Hildebrand gehört zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Zeit. Davon zeugen in München der → Wittelsbacherbrunnen (1895), der → Vater-Rhein-Brunnen (1903) und der → Hubertusbrunnen (1907).

Der Bildhauer Theodor Georgii** und der Architekt Carl Sattler waren seine Schwiegersöhne.

*) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen in München

**) Mehr zu Theodor Georgii und Erwin Kurz im Album über Kunst im öffentlichen Raum

***) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

Nach Adolf von Hildebrands Tod im Januar 1921 erbten der Sohn Dietrich und die Tochter Irene das Hildebrandhaus in Bogenhausen. Sie wohnten dort mit ihren Familien. Irene, die mit Theodor Georgii verheiratet war, arbeitete selbst als Bildhauerin. Dietrich von Hildebrand (1889 – 1977) wurde 1925 außerordentlicher Professor für Religionsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Im März 1933 musste er wegen seiner kritischen Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus emigrieren, und Irene Georgii-Hildebrand (1880 – 1961) erhielt 1936 ein Berufsverbot.

1934 erwarb die unverheiratete Schriftstellerin Elisabeth Braun das Hildebrandhaus. Sie war 1920 vom Judentum zur evangelisch-lutherischen Kirche konvertiert. Die Erbschaft nach dem Tod ihres Vaters ermöglichte ihr den Erwerb der Villa in Bogenhausen, aber sie zog dort nicht selbst ein.

Viele hochrangige Nationalsozialisten wollten in Bogenhausen wohnen. Franziska Becker, die Witwe des Landschaftsmalers Benno Becker (1860 – 1938), wurde gezwungen, ihre 1905 von Paul Ludwig Troost gebaute Villa in der Nachbarschaft des Hildebrandhauses weit unter Wert dem Reichsleiter der NSDAP, Martin Bormann, zu verkaufen. (1969 wurde die Villa an der Maria-Theresia-Straße 26 abgerissen.)

Elisabeth Braun drängten die Nationalsozialisten 1939 ebenfalls, ihre Villa in der Maria-Theresia-Straße zu verkaufen, aber sie wehrte sich und setzte 1940 in einem Testament die evangelisch-lutherische Kirche als Alleinerbin ein.

1948 erbte also die Kirche das Hildebrandhaus. Aber die Villa verfiel, wurde 1967 verkauft, und sollte dann abgerissen werden. Stattdessen erwarb der Freistaat Bayern das Anwesen 1974 mit Mitteln des bayrischen Denkmalschutzfonds, ließ das Hildebrandhaus restaurieren und übergab es 1977 der Münchner Stadtbibliothek als Sitz der Monacensia (Maria-Theresia-Straße 23).

Bechtolsheim-Villa

Der Architekt Martin Dülfer* (1859 ‒ 1942) errichtete 1896 bis 1898 für den Ingenieur und Erfinder Clemens Freiherr von Bechtolsheim (1852 – 1930) eine Villa in der Maria-Theresia-Straße 27, bei der es sich um das älteste erhaltene Jugendstil-Gebäude in München, vielleicht sogar in Deutschland handelt. Die Entwürfe für den Dekor des Turms und an der Westfassade stammen wahrscheinlich von Richard Riemerschmid (1868 – 1957). Nach der Renovierung um 1970 zeichnete die Stadt München die Bechtolsheim-Villa mit dem Fassadenpreis aus. Zur Zeit (Anfang 2025) ist die Villa erneut eine Baustelle.

*) Mehr zu Martin Dülfer im Album über Architekten

Kerschensteiner Villa

Der Architekt Leonhard Romeis* (1854 – 1904) errichtete 1896 in der Möhlstraße eine Doppelvilla für Georg Kerschensteiner und Ernst Ludwig Plaß im Stil der Deutschen Renaissance.

Der aus Schleswig-Holstein stammende Marine- und Landschaftsmaler Ernst Ludwig Plaß (1855 – 1917) war 1893 nach München gezogen und hatte sich dort mit dem Münchner Reformpädagogen Georg Kerschensteiner (1854 – 1932) befreundet, der 1895 zum Stadtschulrat gewählt wurde.

*) Mehr zu Leonhard Romeis im Album über Architekten

Bürgermeistervilla

Die Familie Selmayr gehörte zu den reichen Ziegeleibesitzern (»Loambarone«) in Bogenhausen und verfügte außerdem über landwirtschaftlich genutzte Flächen. Josef Selmayr (1813 – 1874) war von 1860 bis 1869 Vorsteher der selbstständigen Gemeinde, und sein gleichnamiger Sohn (1851 – 1909) amtierte von 1882 bis zur Eingemeindung 1892 als letzter Bürgermeister von Bogenhausen.

1898 ließ sich Josef Selmayr jr. von den Architekten Paul Pfann (1860 – 1919) und Günther Blumentritt (1859 – 1941) anstelle eines bereits 1892 abgerissenen Bauernhofs (»Hanslmarterhof«) eine schlossartige neubarocke Villa in Bogenhausen bauen, die heute unter Denkmalschutz steht und als »Bürgermeistervilla« bekannt ist. Die Erben verkauften die Villa 1940, und 1941 richteten die Nationalsozialisten dort ein Haus des Vereins »Lebensborn« ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Freistatt Bayern in den Besitz der Bürgermeistervilla. Umbauten und Renovierungen erfolgten 1958 und 1985. Genutzt wird die Bürgermeistervilla inzwischen von der Bayerischen Theaterakademie August Everding.

Bürgermeistervilla (Fotos: Juni 20

Bundesfinanzhof

1630 erwarb die Familie Schobinger ein Grundstück in Bogenhausen und errichtete darauf ein Schlösschen, das 1639/40 zum Edelsitz Steppberg erhoben wurde. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte Maximilian Freiherr von Montgelas* 1803 das Anwesen (»Montgelas-Schlössl«), in dem dann 1805 der Bogenhausener Geheimvertrag zwischen Bayern und Frankreich unterschrieben wurde, der dazu führte, dass Bayern sich gegen Österreich behaupten konnte und im Jahr darauf zum Königreich aufstieg.

Der Maler und Farbenfabrikant Ernst Philipp Fleischer (1850 – 1927), der schließlich einen Teil des Anwesens erwarb, ließ das Schloss abreißen und beauftragte das Unternehmen Heilmann & Littmann 1909 mit dem Bau einer neubarocken Künstlervilla, aber 1911 mussten die Arbeiten am »Fleischerschlösschen« aus finanziellen Gründen eingestellt werden.

Anfang 1919 erwarb das Deutsche Reich die Bauruine in Bogenhausen (Ismaninger Straße 109) und ließ sie 1921 bis 1924 nach Plänen des Architekten Rudolf von Perignon (1880 – 1959) zum Reichsfinanzhof um- und ausbauen, zur obersten deutschen Spruch- und Beschlussbehörde in Reichsabgabensachen. 1950 wurde daraus der Bundesfinanzhof, der wie der Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht zu den fünf obersten Gerichtshöfen der Bundesrepublik zählt und seit 1970 nicht mehr dem Bundesministerium der Finanzen, sondern dem der Justiz unterstellt ist.

*) Mehr zu Maximilian Graf von Montgelas im Album über Denkmäler

Untergiesing-Harlaching

Stadtbezirk 18: Untergiesing-Harlaching

Marianum Caritas

Der Architekt, Baubeamte und Hochschullehrer Carl Hocheder* (1854 – 1917) errichtete 1901 in der Humboldtstraße 2 ein barockisierendes Gebäude mit Portalvorbau und zwei Fassadenfiguren. Das auf die von Stadtpfarrer Jakob Rathmayer 1879 gegründete Privatstiftung zurückgehende Marianum Caritas ist ein Heim für Menschen mit Behinderung.

*) Mehr zu Carl Hocheder im Album über Architekten

Grundschule am Agilolfingerplatz

Die Grundschule am Agilolfingerplatz in Untergiesing wurde 1905 bis 1907 nach den Plänen des Stadtbaurats Hans Grässel* errichtet. Für Jungen und Mädchen gab es nicht nur separate Klassen, sondern auch Eingänge. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg diente das barockisierte Gebäude als Lazarett. 1943 wurde es schwer beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden schrittweise wieder Klassenzimmer eingerichtet, aber eine Komplettrenovierung war erst 1957 möglich, und 2001 bis 2003 fand eine Generalsanierung statt.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Orthopädische Klinik in Harlaching

Der Architekt und Baubeamte Ludwig Ullmann (1872 – 1943) errichtete 1911 bis 1913 den neubarocken Gebäudekomplex Orthopädische Klinik in Harlaching. Inzwischen gehört die Einrichtung zu einer 1985 gegründeten Klinikgruppe (Schön Klinik, Harlachinger Straße 51).

Thalkirchen

Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

Asam-Schlössl

1724 erwarb Cosmas Damian Asam* (1686 – 1739) den Landsitz, den der kurfürstliche Hofrat Adrian von Kray 1687 neben der seit dem 14. Jahrhundert bestehenden Schadeneckmühle in Thalkirchen hatte errichten lassen. Der spätbarocke Künstler und Architekt stockte das Gebäude auf und bemalte die Fassade 1729/30 mit damals für München typischen Fresken. Cosmas Damian Asam benannte seinen Landsitz nach dem Schweizer Marien-Wallfahrtsort Kloster Einsiedeln.

Im Zweiten Weltkrieg brannte das »Asam-Schlössl« aus. Erwin Schleich* baute es 1957 bis 1959 wieder auf, und der Kirchenmaler Karl Manninger rekonstruierte die Fresken 1981/82 nach Veduten. 1992 erwarb die Augustiner Bräu das Asam-Schlössl im Thalkirchner Ortsteil Maria Einsiedel, und seit 1993 wird dort wieder ein Gasthaus betrieben.

*) Mehr über Cosmas Damian Asam und Erwin Schleich im Album über Architekten

Asam-Schlössl (Fotos: August 2

Obersendling

Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

Augustiner Schützengarten

1847 beschloss König Ludwig I., den 1839 auf dem Marsfeld in Betrieb genommenen Münchner Hauptbahnhof auf das Gelände der »Schießstätte der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft München von 1406« zu verlegen. Die Schützen mussten weichen, aber die Schützenstraße in der Ludwigsvorstadt erinnert noch heute an sie.

Die Gesellschaft zog zunächst auf die Theresienwiese, konnte dort jedoch auch nicht bleiben und ließ deshalb 1892/93 in Mittersendling (seit 1992: Obersendling) einen Neubau im Stil des Historismus nach Entwürfen der Architekten Paul Pfann (1860 – 1919) und Günther Blumentritt (1859 – 1941) errichten, mit Schießständen, Vereinsräumen und einem Festsaal.

Die öffentliche Gaststätte im inzwischen denkmalgeschützten Hauptgebäude an der Zielstattstraße 6 trägt seit 2013 den Namen »Augustiner Schützengarten«.

Über die beiden Statuen im Augustiner Schützengarten scheint nichts weiter bekannt zu sein. Vermutlich stammen sie aus der Bauzeit des Hauptgebäudes.

Fürstenried

Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln

Schloss Fürstenried

Nachdem der Forstenrieder Wald ab 1687 zu einem Jagdpark ausgebaut worden war, erwarb Kurfürst Maximilian Emanuel 1715 die Schwaige Poschetsried von Ferdinand Joseph von Hörwarth und ließ das Herrenhaus von seinem Hofbaumeister Joseph Effner* bis 1717 zu einem Jagdschloss mit Barockgarten umgestalten.

1881 kam Schloss Fürstenried in den Privatbesitz des Prinzen Otto von Wittelsbach (1848 – 1916), der 1886 nominell König von Bayern wurde, aber aus psychischen Gründen regierungsunfähig war. Aufwendige Umgestaltungen passten die Anlage an die Bedürfnisse des isolierten Kranken an. Beispielsweise rekonstruierte der Hofgartenintendant Carl von Effner den von seinem Urgroßvater angelegten Barockgarten – und sorgte für den Erhalt der alten Linden.

*) Mehr zu Joseph Effner im Album über Architekten

Album übers Schloss Fürstenried

Pasing

Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Pasinger Kuvertfabrik

Die Pasinger Promenade endet im Osten bei der Pasinger Kuvertfabrik, einem 1906 nach Plänen von Leonhard Moll errichteten Gebäude, in dem noch bis 1992 Kuverts fabriziert wurden. Nach einer Zwischennutzung als Atelier- und Kulturhaus sollte die »Kupa« abgerissen werden, aber seit 2011 steht das Industriegebäude unter Denkmalschutz, und im Rahmen einer Sanierung von 2019 bis 2022 entstanden Büroräume. Adresse: Landsberger Straße 440‒446.

Villenkolonien

Der Architekt August Exter (1858 – 1933) kaufte 1892 ein Stück Ackerland, ließ es erschließen, parzellierte es und verkaufte bis 1895 alle 120 Baugrundstücke. So gründete er die »Villenkolonie Neu-Pasing I«. Die benachbarte »Villenkolonie Neu-Pasing II« entstand ab 1897, allerdings nicht mehr unter seiner Leitung.

Nach Plänen von August Exter wurde 1897 am Südostrand der Villenkolonie II ein Wohnhaus im Stil der Neurenaissance errichtet (Alte Allee 2). Das Nachbarhaus (Alte Allee 4) entstand 1898 nach Plänen des Architekten Gustav Rühl im Landhausstil.

Blutenburg

Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing

Das von der Würm umflossene Schloss Blutenburg geht auf eine Wasserburg des 13. Jahrhunderts zurück. 1431 bis 1440 ließ der spätere Herzog Albrecht III. die Anlage (»Pluedenburg«) zu einem Landsitz ausbauen. Von 1508 an diente die Blutenburg als Jagdschloss. 1676 erwarb der Münchner Notar Freiherr Anton von Berchem die inzwischen marode Anlage und ließ sie umbauen. Aus dieser Zeit stammt der Zwiebelturm der Kapelle. 1980 bis 1983 dauerten umfangreiche Sanierungen.

Mehr über die Blutenburg und die Schlosskapelle im Album über Pasing-Obermenzing

Laim

Stadtbezirk 25: Laim

Schule an der Fürstenrieder Straße

Der Münchner Baurat Hans Grässel* (1860 – 1939) baute 1901 bis 1904 im neu eingemeindeten Stadtteil Laim die Fürstenrieder Schule, die noch einige Zeit frei stand. Bemerkenswert sind die getrennten Eingänge für Jungen und Mädchen. Adresse: Fürstenrieder Straße 30.

*) Mehr Hans Grässel im Album über Architekten

Vororte Münchens

Burg Schwaneck

Der fürs Mittelalter schwärmende klassizistische Bildhauer Ludwig Schwanthaler* (1802 – 1848) ließ sich 1840 bis 1843 nach Plänen von Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) in Pullach am Hochufer der Isar eine Burg bauen. 1863 kaufte der Heraldiker, Kunsthistoriker und Altertumsforscher Karl Mayr Ritter und Edler von Mayerfels (1825 – 1883) die Burg Schwaneck und gab bauliche Veränderungen in Auftrag. Der Münchner Bauunternehmer Jakob Heilmann (1846 ‒ 1927), der um 1900 in den Besitz des Anwesens kam, erweiterte es erneut. 1955 erwarb der Landkreis München die Burg Schwaneck und überließ sie dem Kreisjugendring München-Land für die Einrichtung einer Jugendherberge und -bildungsstätte. Die von 2003 bis 2007 gründlich sanierte, denkmalgeschützte Burg Schwaneck diente 2015 bis 2017 als Notunterkunft für Flüchtlinge, aber seither wird dort wieder eine Jugendherberge und -bildungsstätte betrieben.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Schlossanlage Schleißheim

1597 erwarb Herzog Wilhelm V. vom Freisinger Domkapitel eine Schwaige und ließ dort bis 1600 ein Herrenhaus mit Wirtschaftsgebäuden errichten (»Wilhelmsbau«). Aus dieser Zeit blieb der Tor- und Uhrturm erhalten. Sein Sohn Maximilian I. (Kurfürst ab 1623) brach das Herrenhaus bis auf die Kellermauern ab und ersetzte es 1617 bis 1623 durch ein Schloss. (Wer beim Alten Schloss als Architekt fungierte, wissen wir nicht.)

Das im Zweiten Weltkrieg großenteils zerstörte Alte Schloss wurde 1970 bis 1989 wieder aufgebaut und dabei zum Museum umgestaltet.