Kirchen in der Münchner Innenstadt

Altstadt: Drei Pfarrkirchen

1271 gab es in München bereits drei Pfarrkirchen: den Alten Peter, die Frauenkirche und die Heilig-Geist-Kirche (Spitalspfarrei Zum Heiligen Geist).

Frauenkirche, Dom Zu Unserer Lieben Frau

Die Wittelsbacher errichteten im 13. Jahrhundert eine spätromanische dreischiffige Basilika, die 1271 zur Pfarrkirche von München wurde. 1472 riss man das bestehende Gotteshaus für einen Neubau ab, dessen Grundstein bereits 1468 gelegt worden war. Gestaltet wurde die neue spätgotische Frauenkirche von Jörg Halsbach (Jörg Ganghofer), der parallel dazu das (Alte) Rathaus baute. Für den Dachstuhl der 109 Meter langen und 40 Meter breiten dreischiffigen Hallenkirche aus Backstein benötigte der Zimmermeister Heinrich aus Straubing 147 schwerbeladene Bauholzflöße (630 Festmeter). Die beiden Türme wurden mit Ausnahme der Hauben 1488 fertiggestellt, und 1494 wurde die Frauenkirche ‒ der Dom zu Unserer Lieben Frau ‒ geweiht. Dabei handelt es sich um eine der drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Die Türme der Frauenkirche mit den 1525 aufgesetzten »welschen« Renaissance-Hauben sind Münchens Wahrzeichen. Der Nordturm ist 98,57 Meter, der Südturm 98,45 Meter hoch.

Album über die Frauenkirche

Alter Peter, St. Peter

Eine gotische Basilika ersetzte Ende des 13. Jahrhunderts die ursprüngliche romanische Kirche auf dem Petersbergl in München. Nach einem Großbrand im Februar 1317 wurde das Langhaus verbreitert, und zwischen den dadurch ins Innere verlegten Stützpfeilern entstanden von Patriziern gestiftete Seitenkapellen. Zwischen den Ruinen der beiden Türme baute man 1379 bis 1386 einen neuen Turm – der nach einem Blitzeinschlag 1607 eine neue Bekrönung erhielt. Im 18. Jahrhundert wurde der Alte Peter im spätbarocken Stil umgestaltet. Die Aussicht vom Turm ist einzigartig.

Album über den Alten Peter

Heilig-Geist-Kirche

Herzog Ludwig I. der Kelheimer stiftete 1208 außerhalb des Talburgtors ein Spital. Die bald darauf gebaute romanische Katharinenkapelle des Spitals wurde 1250 in einem Schutzbrief des Papstes als »ecclesia sancti spiritus de Monacho« bezeichnet (Heilig-Geist-Kirche von München) und 1271 zur dritten Pfarrkirche in München (Spitalspfarrei Zum Heiligen Geist). Nachdem Spital und Kirche 1327 durch einen Stadtbrand zerstört worden waren, entstand bis 1392 ein gotischer Neubau, den Johann Georg Ettenhofer, Matthias Schmidtgartner, Cosmas Damian Asam* und Egid Quirin Asam* 1724 bis 1730 barockisierten.

Nach der Säkularisation (1806) riss man das Spital im Angerviertel nach und nach ab, um Platz für den Viktualienmarkt zu schaffen. Aber die Heilig-Geist-Kirche wurde 1886 bis 1888 von Friedrich Löwel verlängert.

Luftangriffe verwüsteten 1944/45 die Heilig-Geist-Kirche bis auf die Barockfassade. Der Wiederaufbau begann 1946, und die barocke Turmhaube aus dem Jahr 1729 wurde 1957/58 rekonstruiert. Bis 1975 dauerten die Arbeiten.

*) Mehr zu den Brüdern Asam im Album über Architekten

Album über die Heilig-Geist-Kirche

Altstadt: Kreuzviertel

Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel: Kreuzviertel

Michaelskirche, St. Michael

Herzog Albrecht V. vereinbarte zwar bereits 1556 mit den Jesuiten den Bau einer Höheren Schule in München, aber der Grundstein für das Kolleg und die Kirche wurde erst 1583 gelegt, als bereits sein Sohn Wilhelm der Fromme regierte. Die Entwürfe im Stil eines Übergangs von der Renaissance zum Barock stammen vermutlich von Friedrich Sustris*. Das zweitgrößte freitragende Tonnengewölbe der Welt entstand 1587/88. Wendel Dietrich realisierte 1586 bis 1589 den Hochaltar nach Entwürfen von Friedrich Sustris, und Christoph Schwarz malte 1587 das Altarbild »St. Michael im Kampf mit dem Teufel«.

1597 wurde die Kirche dem Erzengel Michael geweiht. St. Michael galt als Zentrum der Gegenreformation in Bayern. Nach dem Verbot des Jesuitenordens (1773) und der Säkularisation (1808) kamen Kirche und Kolleg in den Besitz des Königs. Aber seit der Neugründung des Jesuitenkonvents im Jahr 1921 ist die Michaelskirche wieder eine Jesuitenkirche.

*) Mehr zu Friedrich Sustris im Album über Architekten

Album über die Michaelskirche

Bürgersaal

Nachdem die Sodalen der 1610 gegründeten Marianischen Männerkongregation »Mariä Verkündigung« einen Neubau ihres Kongregationssaals beschlossen hatten, realisierte der Polier Johann Georg Ettenhofer das Vorhaben 1709/10 nach Plänen von Giovanni Antonio Viscardi*. Das Innere der Oberkirche wurde von Johann Andreas Wolff (1652 – 1716) entworfen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der »Bürgersaal« bis auf die barocke Hauptfassade und die ursprünglich als Druckerei genutzte »Unterkirche« zerstört. In den Fünfzigerjahren erfolgte die Rekonstruktion nach historischen Kupferstichen. Hermann Kaspar rekonstruierte 1971 bis 1973 die Deckenfresken.

*) Mehr zu Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Album über den Bürgersaal

Ehemalige Karmelitenkirche

Kurfürst Maximilian I. (1573 – 1651) hatte den Bau einer Votivkirche gelobt. Diese wurde erst nach seinem Tod als Ersatz für die alte Karmelitenkirche errichtet, und zwar vom kurfürstlichen Hofbaumeister Marx Schinnagl (1612 – 1681) nach Plänen seines Vorgängers Hans Konrad Asper (um 1588 ‒ 1666). 1660 weihte man das Bauwerk. 1802 bis 1811 veränderte Nikolaus Schedel von Greiffenstein die Fassade vom Barock zum Klassizismus.

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Karmelitenkirche St. Nikolaus wurde 1955 bis 1957 von Sep Ruf* vereinfacht als profanes Archiv- und Bibliotheksgebäude mit einem Ausstellungsraum wieder aufgebaut. Dabei rekonstruierte man nur die Fassade und die Chorapsis. 1981 wurden in der ehemaligen Sakristei Fresken von Johann Anton Gumpp und Stuck von Francesco Marazzzo freigelegt.

*) Mehr zu Sep Ruf im Album über Architekten

Dreifaltigkeitskirche

Maria Anna Lindmayr (1657 – 1726) wurde 1711 in das neue → Karmelitinnenkloster in München aufgenommen und avancierte 1716 zur Priorin. Die Mystikerin prophezeite, dass München im Spanischen Erbfolgekrieg (Stadtgeschichte) der Verwüstung entginge, falls man eine der Dreifaltigkeit geweihte Kirche errichten würde. Die drei Stände – Klerus, Adel, Bürger – gelobten, diese Bedingung zu erfüllen, und tatsächlich blieb München sowohl von der Zerstörung als auch vor einer befürchteten Pest-Epidemie verschont.

1711 begann Giovanni Antonio Viscardi*, die Dreifaltigkeitskirche in der Pacellistraße zu errichten, das erste spätbarocke Kirchengebäude in München. Nach dem Tod des Architekten am 9. September 1713 vollendete dessen Polier Johann Georg Ettenhofer bis 1718 das Bauwerk mit Kuppel und aufwändig gestalteter Eingangsfront. Am Stuck arbeitete Johann Georg Bader 1714/15, und parallel dazu malte Cosmas Damian Asam* die Fresken. Über dem Hauptportal der Dreifaltigkeitskirche ist die 1714 nach einem Modell des Bildhauers Joseph Fichtl geschaffene Figur des Erzengels Michael mit einem Auge Gottes zu sehen.

Nach inhaltlichen Angaben von Maria Anna Lindmayr begann der Hofmaler Andreas Wolff (1652 – 1716) mit dem Gemälde für den Hauptaltar, das nach seinem Tod sein Schüler Johann Degler (1667 – 1729) vollendete. Dargestellt ist die sündige Menschheit, die bei der Dreifaltigkeit um Gnade vor dem göttlichen Strafgericht bittet und dabei von Maria unterstützt wird. In einer Bildecke sind die Türme der Frauenkirche und von St. Peter zu erkennen.

Als einzige Kirche in der Altstadt blieb die Dreifaltigkeitskirche im Zweiten Weltkrieg unzerstört. Auch das Deckenfresko von Cosmas Damian Asam blieb erhalten. Nur der Turm büßte seinen Helm ein.

*) Mehr zu Cosmas Damian Asam und Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten

Türschloss / Fassadenfigur Erzengel Michael mit Auge Gottes (Fotos: Oktober 2023 / Januar 2026)

Salvatorkirche

Herzog Albrecht IV. der Weise ließ den damaligen Münchner Friedhof an der Frauenkirche verlegen. Die gotische Friedhofskirche im Kreuzviertel wurde 1493/94 errichtet. Wer dafür verantwortlich war, ist nicht gesichert. Alexander Langheiter nennt in seinem Buch »Die schönsten Münchner Kirchen entdecken« den Hofmaurermeister Hans Trager, andere Autoren halten Lukas Rottaler, einen Schüler Jörg von Halsbachs, für den Baumeister.

St. Salvator wurde 1774 im Barock-Stil renoviert. 1789 wurde auch diesen Friedhof aufgelassen. Ein 1804 beschlossener Abbruch der im Jahr zuvor profanierten Kirche fand nicht statt; sie wurde stattdessen als Lager für Kunstgegenstände aus säkularisierten Klöstern verwendet.

1828 überließ König Ludwig I. die Nutzung der Backsteinkirche der Griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland. Als »Griechische Kirche zum Erlöser« wurde die Kirche 1829 neu geweiht. Und nach einem jahrzehntelangen Rechtsstreit mit dem Freistaat Bayern gilt die Salvatorkirche seit 1999 als deren Eigentum.

Theatinerkirche, St. Kajetan und Adelheid

Henriette Adelheid von Savoyen, die Ehefrau des Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern, gelobte 1659, nach der Geburt eines Erbprinzen eine Kirche bauen zu lassen. Am 11. Juli 1662 brachte sie Max II. Emanuel zur Welt. Daraufhin wurde ein Bauplatz gegenüber der Münchner Residenz ausgewählt, und der aus Bologna stammende Hofbaumeister Agostino Barelli* entwarf nach dem Vorbild der Theatinerkirche Sant’Andrea della Valle in Rom das Bauwerk. Daraus wurde die erste im Stil des italienischen Hochbarocks erbaute Kirche in Altbayern.

Aufgrund von Streitigkeiten wurde Agostino Barelli nach der Rohbauphase 1674 von dem Schweizer Enrico Zuccalli* als kurbayerischer Hofbaumeister abgelöst. Im selben Jahr begannen Giovanni Nicolò Perti, Giovanni Antonio Viscardi und Abraham Leuthner mit den Stuckarbeiten.

Bei der Weihe im Jahr darauf war die hochbarocke Theatinerkirche St. Kajetan und Adelheid noch unvollendet. Henriette von Savoyen erlebte die Fertigstellung nicht mehr; sie starb 1676. 1684 bis 1692 errichtete Enrico Zuccalli die 65 Meter hohen Türme und die noch fünf Meter höhere Tambourkuppel mit einem Durchmesser von knapp 18 Metern. Dann übernahm Giovanni Antonio Viscardi* die Bauleitung.

Die Außenfassade im Rokoko-Stil wurde erst 1765 von François de Cuvilliés dem Älteren* entworfen und dann bis 1768 von seinem Sohn François de Cuvilliés dem Jüngeren realisiert. Der Dekor und die Figuren stammen von den Bildhauern Anton Boos und Ignaz Günther.

*) Mehr zu Agostino Barelli, François de Cuvilliés, Giovanni Anontio Viscardi und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Album über die Theatinerkirche

Altstadt: Graggenauer Viertel

Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel: Graggenauer Viertel

Allerheiligen-Hofkirche

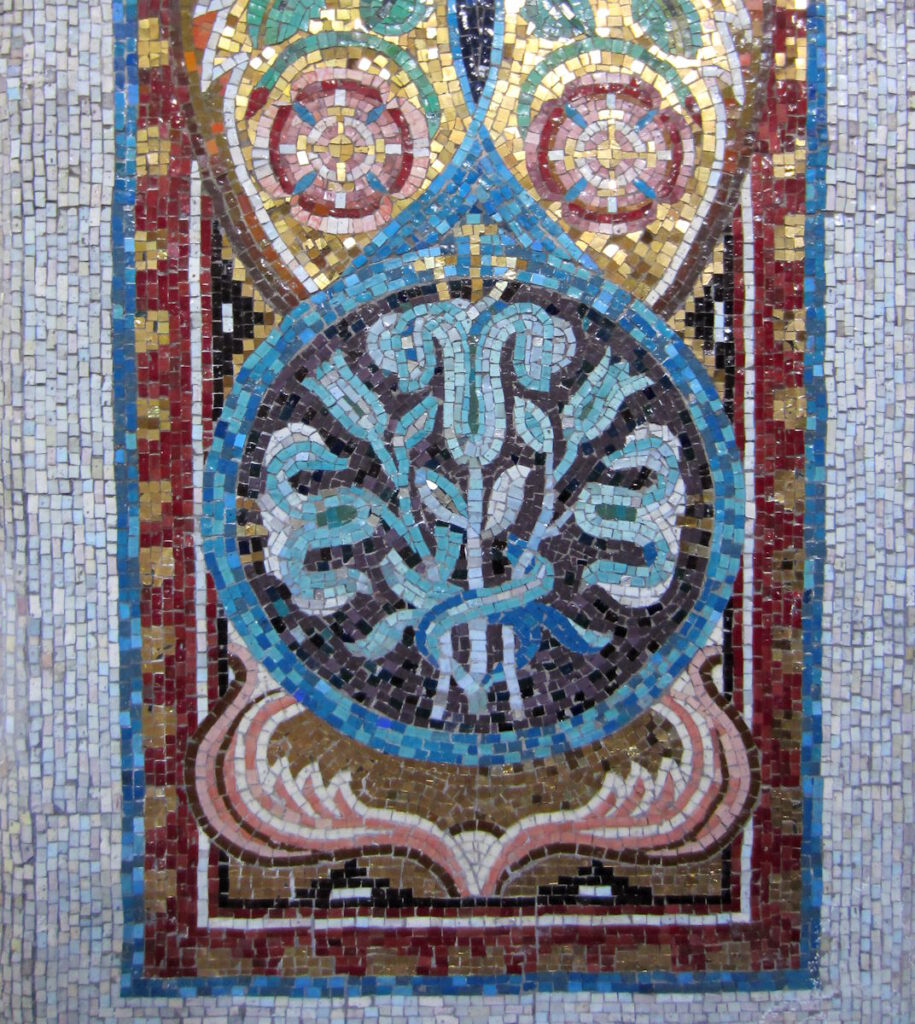

Die neuromanische Allerheiligen-Hofkirche wurde 1826 bis 1837 von Leo von Klenze* im Auftrag König Ludwigs errichtet, der dabei die im 12. Jahrhundert im normannisch-sizilianischen Romanikstil erbaute, von ihm 1823 besuchte Cappella Palatina von Palermo im Sinn hatte. Das 1944 schwer beschädigte Gebäude sollte in den Sechzigerjahren abgerissen werden, aber in den Siebzigerjahren konservierte Hans Döllgast* die Ruine. In den Achtzigerjahren wurden die Kuppeln und die Fassade rekonstruiert, und von 2000 bis 2003 baute man das Innere so aus, dass die Hofkirche nun für Festakte und Konzerte genutzt werden kann.

*) Mehr zu Leo von Klenze und Hans Döllgast im Album über Architekten

Hofkapelle

Herzog Maximilian I. ließ ab 1600 die doppelstöckige Hofkapelle der Residenz bauen. Den (1958 restaurierten) Hauptaltar mit dem Bild »Maria in der Glorie unter der Dreifaltigkeit« gestaltete der Hofkünstler Hans Werl. Der halbrunde Chor wurde 1630 angefügt. Und 1748 kamen die beiden Rokoko-Seitenaltäre von Johann Baptist Zimmermann* dazu. Die der Unbefleckten Empfängnis Mariens geweihte Kapelle war dem Hofstaat vorbehalten. Zugang gibt es übers Residenzmuseum.

*) Mehr zu Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

Hofkapelle (Fotos: April 2023)

Reiche Kapelle in der Residenz

Die »Reiche Kapelle« ließ Herzog Maximilian I. gleichzeitig mit der → Hofkapelle als persönlichen Andachts- und Gebetsraum bauen. Die Bezeichnung geht auf seine Reliquien-Sammlung zurück (Heiltumsschatz). Die Wände sind mit Scagliola vertäfelt, und die Augsburger Goldschmiede Hans Schebel und Jacob Anthoni verzierten den Altar mit Silberreliefs. Um 1632 fügte der Münchner Hofmarmorator Wilhelm Fistulator Bildtafeln nach Motiven von Albrecht Dürer hinzu. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Reiche Kapelle in der Residenz zerstört, aber später restauriert. Zugang gibt es übers Residenzmuseum.

Album übers Residenz-Museum

Altstadt: Angerviertel

Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel: Angerviertel

St. Willibrord

Auf dem 1873 angelegten Grünstreifen zwischen der Blumenstraße und der Hauptfeuerwache wurde 1911 eine anglikanische Saalkirche vor allem für das Personal der Britischen Gesandtschaft in München gebaut. 1932 erwarb die alt-katholische Gemeinde den nach dem Ersten Weltkrieg von ihr zunächst gemietete Sakralbau. St. Georg wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, 1949 vereinfacht restauriert und auf den hl. Willibrord umgewidmet.

St. Jakob am Anger

Anstelle der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Klosterkirche St. Jakob am Anger baute man 1955 bis 1957 eine neue nach Plänen des Münchner Architekten Friedrich Ferdinand Haindl (1910 – 2002). Wilhelm Heinrich (»Bill«) Nagel (1888 – 1967) schuf das Deckenfresko in St. Jakob am Anger. Das ungewöhnliche Kreuz über dem Hochaltar stammt von dem Bildhauer Josef Henselmann* (1898 – 1987): Jesus beugt sich vom Kreuz, um Maria zu krönen. Vor der Kirche steht die 1956 von Anton Rückel* (1919 – 1990) gestaltete Bronzestatue des Apostels Jakobus.

*) Mehr über Josef Henselmann und Anton Rückel in den Alben über Kunst im öffentlichen Raum

St. Jakob am Anger: Tor (Fotos: April 2025)

Altstadt: Hackenviertel

Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel: Hackenviertel

Asamkirche, St. Johann Nepomuk

Der Baumeister Egid Quirin Asam* erwarb um 1730 mehrere Grundstücke neben seinem Wohnhaus in der Sendlinger Straße. Auf einem davon, das gerade einmal 22 Meter tief und 8 Meter breit ist, errichtete er 1733 bis 1746 mit seinem Bruder Cosmas Damian Asam* gemeinsam die Kirche St. Johann Nepomuk. Obwohl es sich um eine in die Häuserflucht integrierte Privatkirche handelte, mussten die Brüder Asam sie aufgrund von Protesten der Münchner Bürger öffentlich zugänglich machen.

In dem ovalen Reliquiar des Hauptaltars soll sich die Zunge des 1729 heilig gesprochenen Priesters Johann Nepomuk befinden, der sich auch unter Folter an das Beichtgeheimnis gehalten hatte.

Bei der Asamkirche handelt es sich um eines der bedeutendsten Bauwerke der beiden wichtigsten Baumeister des süddeutschen Spätbarocks.

*) Mehr zu den Asam-Brüdern im Album über Architekten

Album über Asamhaus & Asamkirche

Allerheiligenkirche am Kreuz, Kreuzkirche

Nachdem 1478 im Hackenviertel der Altstadt ein kleiner zweiter Friedhof der Pfarrei St. Peter angelegt worden war, plante und errichtete Jörg von Halsbach (Ganghofer) oder ein Baumeister aus seinem Umfeld die nach Süden (!) ausgerichtete spätgotische Friedhofskirche, die 1485 geweiht wurde. Den Chorturm erhielt die Allerheiligenkirche am Kreuz ‒ kurz: Kreuzkirche ‒ erst zehn Jahre später.

Die Kirche wurde 1620 barockisiert, aber 1814 regotisiert.

Nach der Auflösung des Friedhofs im Jahr 1789 wurde die Allerheiligenkirche am Kreuz profaniert. Seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nutzt die ukrainische Gemeinde in München die Allerheiligenkirche am Kreuz.

Das 1614 von Johannes Rottenhammer für die → Augustinerkirche gemalte Altarbild »Maria erscheint Augustinus« kam nach der Säkularisierung in die Kreuzkirche, und das Tabernakel von Johann Baptist Straub stammt aus der → Karmelitenkirche.

Herzogspitalkirche

Herzog Albrecht V. von Bayern ließ 1555 im Münchner Hackenviertel ein Spital für kranke Hofbedienstete bauen, und 1572 weihte man auf dem Gelände des »Herzogspitals« eine Kirche: St. Elisabeth. 1715 gründete die mit Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern verheiratete Therese Kunigunde von Polen im Herzogspital ein St. Elisabeth geweihtes Servitinnen-Kloster, und Johann Anton Trubillio begann 1728 mit Johann Michael Proebstl, eine Klosteranlage zu bauen. Parallel dazu erfolgte eine barocke Umgestaltung der Herzogspitalkirche nach Plänen von Johann Baptist Gunetzrhainer. 1800 endete der Betrieb des Spitals, und das Kloster wurde 1803 säkularisiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte man die Ruinen durch Neubauten. Die neue Kirche wurde 1956/57 nach Plänen der Architekten Alexander Freiherr von Branca und Herbert Groethuysen gebaut (Herzogspitalstraße 7). Nur der 1727/28 errichtete barocke Turm der Herzogspitalkirche blieb erhalten.

Lehel

Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel

Klosterkirche St. Anna im Lehel

Für ein 1725 gegründetes Hieronymiten-Kloster errichtete der Architekt Johann Michael Fischer* 1727 bis 1733 die erste Rokoko-Kirche in Bayern, deren Ausgestaltung Johann Baptist Straub, Cosmas Damian Asam*, Egid Quirin Asam* und andere bis 1737 vornahmen. Von Cosmas Damian Asam stammen das Hochaltarbild und einige der (1972 von Karl Manninger restaurierten) Deckenfresken. Die Rokoko-Kanzel stammt aus der Werkstatt des kurfürstlichen Hofbildhauers Johann Baptist Straub.

Nach der Aufhebung des Hieronymiten-Klosters im Lehel (1802) wurde das Konventgebäude 1808 vorübergehend zur Kaserne umfunktioniert. Die Klosterkirche erhob man 1807 zur Pfarrkirche. Seit 1827 leben Franziskaner im Kloster.

Die bei einem Luftangriff am 29. April 1944 zerstörte Kirche wurde bis 1979 neu gebaut. Anstelle der 1852/53 von August Voigt geschaffenen neoromanischen Doppelturmfassade rekonstruierte Erwin Schleich* 1967 bis 1979 die ursprüngliche Rokokofassade.

*) Mehr zu den Asam-Brüdern, Johann Michael Fischer und Erwin Schleich im Album über Architekten

Album über die Klosterkirche und die Pfarrkirche St. Anna im Lehel

Pfarrkirche St. Anna im Lehel

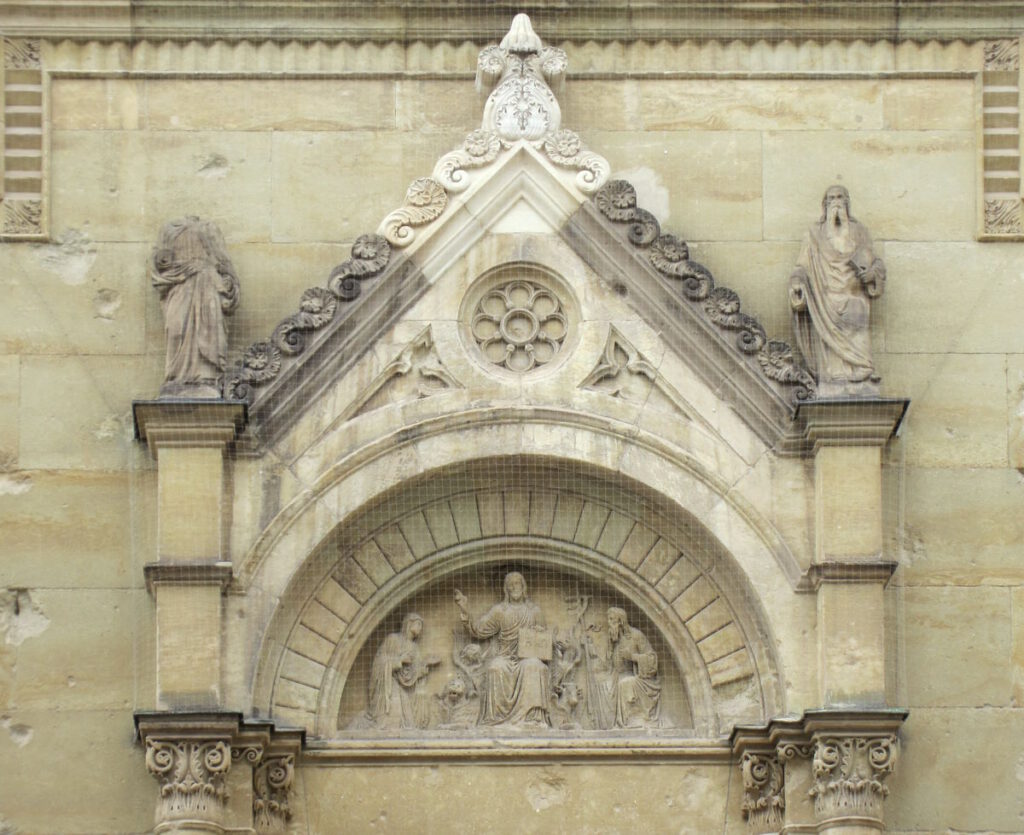

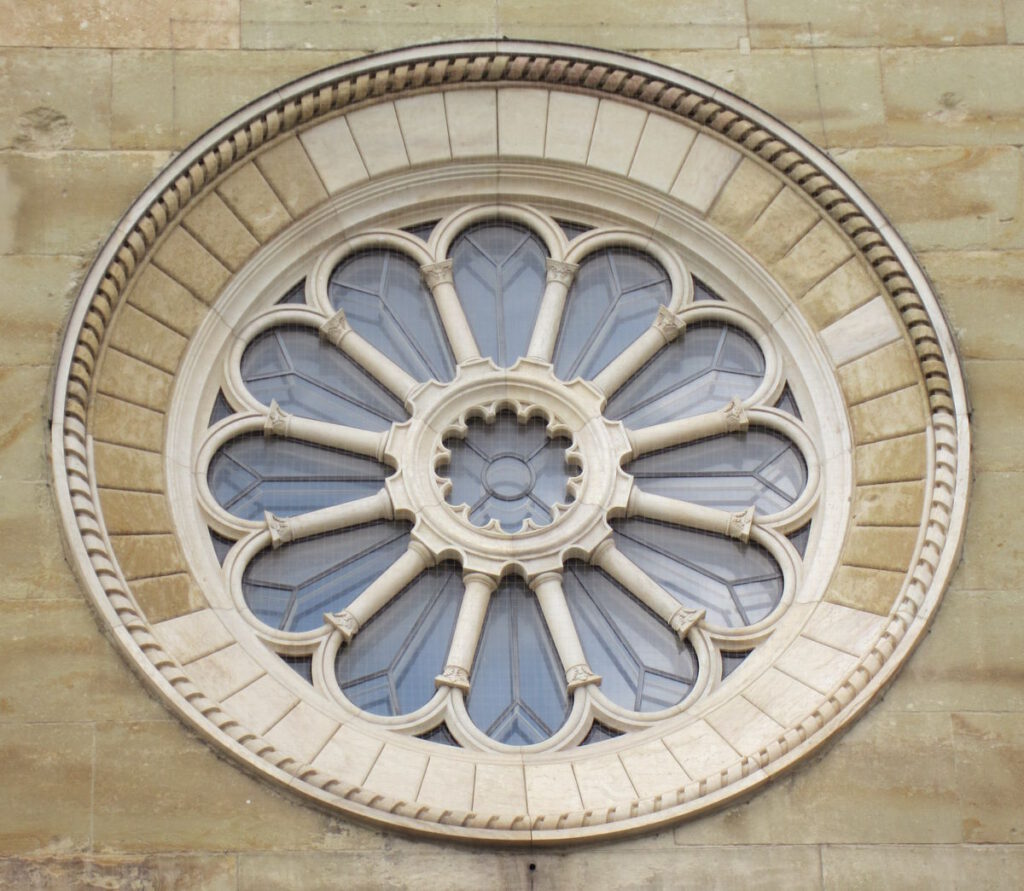

Als die vorhandene Kirche im Lehel zu klein wurde, stiftete der Druckereibesitzer Franz Erlacher das Areal für einen Neubau, der 1887 bis 1892 nach Plänen des Architekten Gabriel von Seidl* (1848 – 1913) im neuromanischen Stil auf einer künstlichen Terrasse entstand. Der Bildhauer Anton Pruska** (1846 – 1930) gestaltete »Das Weltgericht«, ein Tympanon-Relief mit Skulpturen am westlichen Portal der Kirche.

*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten

**) Mehr über Anton Pruska im Album über Brunnen in München

St. Anna: Westportal (Fotos: 2023/24)

Album über die Klosterkirche und die Pfarrkirche St. Anna im Lehel

Lukaskirche, St. Lukas im Lehel

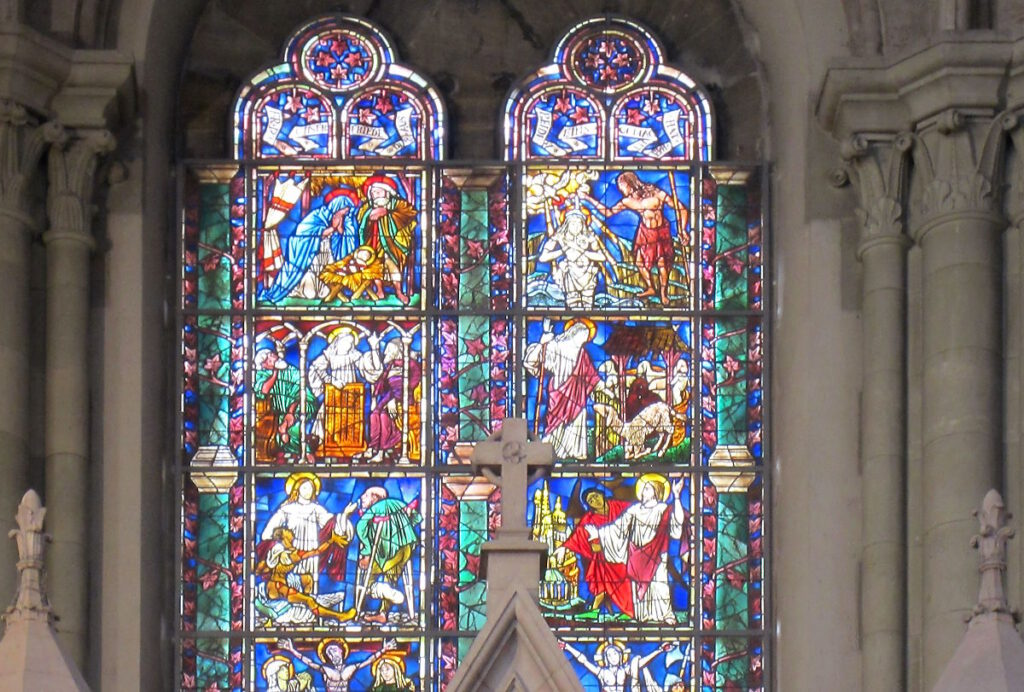

Als die lutherischen Pfarrkirchen → St. Matthäus und → St. Markus in München nicht mehr ausreichten, wurde 1893 bis 1896 der »protestantische Dom« St. Lukas nach Plänen von Albert Schmidt (1841 – 1913) errichtet und 1900 zur Pfarrkirche erhoben. Der Architekt orientierte sich bei der Außengestaltung an der Romanik, im Inneren dagegen an der rheinischen Frühgotik, und bei der Kuppel des Zentralbaus an der Renaissance (Historismus). Im Zweiten Weltkrieg wurden zwar die Farbglasfenster aus den Werkstätten der Mayer’schen Hofkunstschule zerstört, aber das Bauwerk blieb erhalten. Seit 1998 ein Stein aus der südlichen Fensterrosette herausbrach, ist eine Sanierung der Lukaskirche erforderlich. Damit wurde 2024 begonnen.

Im Rahmen des Isarinselfests vom 5. bis 7. September 2025 wollte M-net mit 150 Drohnen 13 Minuten lang Münchner Motive in den Himmel malen. Das Wetter am 6. September war ideal, und zwischen Ludwigsbrücke und Maximiliansbrücke drängten sich die Menschen schon um 20 Uhr wie auf der Wiesn. Viele Tausende warteten auf das für 21.10 Uhr angekündigte Spektakel. Aber spätestens um 21.40 Uhr war klar, dass die Drohnen-Show nicht stattfinden würde. Tatsächlich musste sie abgesagt werden, weil das GPS-Signal 20 Minuten vor dem Start instabil geworden war.

Ludwigsvorstadt

Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Paulskirche, St. Paul in der Ludwigsvorstadt

Nördlich der Theresienwiese begann der Bauleiter Eduard Schneider 1892 mit dem Bau einer neugotischen Kirche nach Entwürfen von Georg von Hauberrisser*. Er starb jedoch bereits Ende 1893. 1906 wurde die Paulskirche in der Ludwigsvorstadt fertiggestellt.

Durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg gingen große Teile der Ausstattung verloren. Am 17. Dezember 1960 streifte ein in Riem gestartetes amerikanisches Militärflugzeug die Spitze des 97 Meter hohen, nach dem Vorbild des Kaiserdoms in Frankfurt am Main gestalteten Hauptturms und stürzte auf eine Straßenbahn in der Martin-Greif-Straße. Dabei kamen 52 Menschen ums Leben. 2011 bis 2021 fand eine Außenrenovierung der Kirche am St.-Pauls-Platz statt.

*) Mehr zu Georg von Hauberrisser im Album über Architekten

Album über die Paulskirche

Matthäuskirche

1827 bis 1833 wurde eine erste protestantische Kirche in München gebaut, eine Rotunde am südlichen Rand des Stachus nach Plänen des klassizistischen Architekten Johann Nepomuk Pertsch (1780/84 – 1835). Sie hieß zunächst einfach »Protestantische Kirche«. Erst 1885 wurde sie dem Evangelisten Matthäus gewidmet. (Alle vier evangelischen Kirchen in der Münchner Innenstadt wurden nach den Evangelisten benannt.) Hitler sorgte dafür, dass die Matthäuskirche im Sommer 1938 abgerissen wurde – gleichzeitig mit der → Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße.

1953 bis 1957 baute man am Sendlinger-Tor-Platz (Nußbaumstraße 1) eine neue Matthäuskirche nach Plänen von Gustav Gsaenger (1900 – 1989). Wegen der ungewöhnlichen Form sprechen Münchner von »Luthers Achterbahn« und »Christkindls Badewanne«.

Isarvorstadt

Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

St. Stephan in der Isarvorstadt

Herzog Albrecht V. ließ 1563 vor den Toren der Stadt einen Pestfriedhof anlegen. Von 1788 bis 1868 war der → Alte Südfriedhof die einzige Begräbnisstätte Münchens. Der aus Mannheim stammende Münchner Wein- und Pferdehändler Johann Balthasar Michel, der am 13. August 1818 im Alter von 63 Jahren starb, wurde als erster Protestant auf dem Alten Südfriedhof bestattet. Unter den 18.000 Gräbern sind auch die berühmter Persönlichkeiten zu finden. 1898 beschloss der Magistrat einen Zeitplan für die Auflassung des Alten Südfriedhofs, und seit dem 1. Januar 1944 hat es dort keine Beerdigungen mehr gegeben. 1954/55 wurde der Friedhof nach Plänen von Hans Döllgast umgestaltet, und heute dient die denkmalgeschützte Anlage als Park.

Als Ersatz für die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstörte hölzerne Friedhofskirche aus dem Jahr 1576 wurde 1674 bis 1677 die frühbarocke Kirche St. Stephan von Georg Zwerger gebaut. Die drei Altäre sind noch im Original erhalten. 2004 bis 2006 fand eine Renovierung der Kirche statt.

St. Anton und St. Laurentius in der Isarvorstadt

1846 gründeten die Kapuziner das Kloster St. Anton südlich des → Alten Südfriedhofs in der Isarvorstadt. Als die um 1700 gebaute Schmerzhafte Kapelle für die Messen zu klein wurde, errichtete Hans Schurr 1893 bis 1895 nach Plänen des Architekten Ludwig Marckert eine größere Klosterkirche, die dem hl. Antonius von Padua und dem hl. Laurentius von Brindisi geweiht wurde: eine neuromanische Basilika. Josef Kasterns Wandmalerei mit Szenen aus dem Leben der beiden Kirchenpatrone entfernte man 1966, aber 1997/98 erwarb die Kirchengemeinde St. Anton die originalen Farbentwürfe, und 2011 konnte man deshalb die auf Stoff gedruckten Replikate präsentieren.

St. Maximilian in der Isarvorstadt

Die Kirche St. Maximilian wurde von Hans Schurr nach Plänen von Heinrich von Schmidt im neuromanischen Stil errichtet. In Anwesenheit des Prinzregenten Luitpold legte man 1895 den Grundstein, aber die Bauarbeiten konnten aus finanziellen Gründen erst 1898 bis 1901 stattfinden, und die Sakristei entstand noch später: 1938/39.

Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg richtete man 1946 im rechten Seitenschiff eine Notkirche ein. Der Wiederaufbau erfolgte 1949 bis 1953 nach Plänen von Oswald Bieber. Die oktogonalen Turmhelme fehlen bis heute.

Den Hochaltar in archaisierenden Formen gestalteten die Bildhauer Balthasar Schmitt und Georg Wrba zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der Mitte sitzt der Kirchenpatron Maximilian von Lorch. Umgeben ist er von Theodolinde, Emmeram von Regensburg, Hardemunde und Rasso, Winthir, Korbinian, Luitpold und Ulrich von Augsburg.

Für 2025/26 ist eine Sanierung der Kirche St. Maximilian vorgesehen.

Maxvorstadt

Stadtbezirk 3: Maxvorstadt

St. Benno in der Maxvorstadt

Nach dem Guss der → Bavaria stiftete Ferdinand von Miller (1813 – 1887) einen Baugrund für die Errichtung einer Kirche. Der Platz an der Grenze zwischen Neuhausen und der Maxvorstadt erhielt 1887 seinen Namen, und am Ferdinand-Miller-Platz baute man 1888 bis 1895 die dreischiffige Basilika St. Benno nach Plänen des Architekten Leonhard Romeis* (1854 – 1904) – fast gleichzeitig mit zwei ebenfalls neuromanischen Kirchen in München: → St. Anna im Lehel (1887 – 1892) und → St. Maximilian in der Isarvorstadt (1895 – 1901).

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Kirche restaurierte man 1947 bis 1953 so originalgetreu wie möglich. Auf eine Wiederherstellung der Fresken wurde allerdings verzichtet.

*) Mehr zu Leonhard Romeis im Album über Architekten

Album über die Kirche St. Benno

St. Bonifaz in der Maxvorstadt

Die Benediktinerabtei St. Bonifaz wurde 1835 von König Ludwig I. gegründet. Er war seit 12. Oktober 1810 mit Therese von Sachsen-Hildburghausen verheiratet, und die Grundsteinlegung erfolgte zur Silbernen Hochzeit des Paares. Der Architekt Georg Friedrich Ziebland* entwarf die Klosteranlage und ließ sich bei der Kirche von altchristlichen Basiliken in Rom und Ravenna inspirieren. Bis 1847 dauerten die Bauarbeiten. Das Portal in der Karlstraße gestaltete Leo von Klenze* nach dem Vorbild der Kathedrale St. Dionysius Areopagita in Athen.

*) Mehr zu Leo von Klenze und Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten

Die 1850 eingeweihte Klosteranlage wurde im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört. Hans Döllgast* baute sie 1945 bis 1950 nur teilweise und vereinfacht als Zentralbau wieder auf. 1988 schrieb man einen Wettbewerb für die künstlerische Neugestaltung des zerstörten Kirchenschiffs aus. Sie erfolgte 1993 bis 1996. Dabei malte Peter Burkart über den Arkaden einen Fries farbiger Tafeln. 2018 bis 2022 fand eine gründliche Sanierung statt.

*) Mehr zu Hans Döllgast im Album über Architekten

Im rechten Seitenschiff der Basilika St. Bonifaz befinden sich die Sarkophage von König Ludwig I. (1786 – 1868) und Therese, Königin von Bayern und Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen (1792 – 1854). Die sterblichen Überreste der am 26. Oktober 1854 gestorbenen Königin wurden 1857 von der Theatinerkirche nach St. Bonifaz überführt, und zwar in die Gruft unterhalb des zu diesem Zeitpunkt aufgestellten, noch leeren Sarkophags des Königs. 2002 bettete man Königin Therese noch einmal um: in die Rückwand hinter dem Sarkophag.

Album über die Benediktinerabtei St. Bonifaz

St. Markus in der Maxvorstadt

St. Markus, die nach → St. Matthäus (1833) zweite evangelisch-lutherische Kirche in München, wurde 1873 bis 1877 nach Plänen des Architekten Rudolf Gottgetreu (1821 – 1890) im Stil der Neugotik errichtet. Allerdings wurde der Architekt aufgrund von Differenzen mit der Gemeinde über die Gestaltung der Pfeiler 1874 von Georg Eberlein (1819 – 1884) abgelöst.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte der Architekt Max Unglehrt (1892 – 1953) die Ruine der Markuskirche in der Maxvorstadt. Der Wiederaufbau, im Grunde ein purifizierter Neubau, erfolgte 1955 bis 1963 nach Plänen von Gustav Gsaenger (1900 – 1989), der auch für die des Neubaus der → Matthäuskirche (1953 – 1957) verantwortlich war. Dabei wurde im Kirchenschiff anstelle des neugotischen Gewölbes ein Tonnengewölbe eingezogen. Von 1977 bis 1979 fand eine Grundsanierung des Gebäudes an der Gabelsbergerstraße 6 unter Leitung von des Architekten Theo Steinhauser (1922 – 2014) statt.

St. Joseph in der Maxvorstadt

Die Josephskirche, eine neubarocke Wandpfeilerbasilika mit Tonnengewölbe, entstand 1898 bis 1902 nach Plänen von Hans Schurr als Ordenskirche der Kapuziner. 1913 wurde St. Joseph zur Pfarrei erhoben. Das am 13. Juni 1944 durch Bomben zerstörte Bauwerk am Josephsplatz in der Maxvorstadt baute man 1950 bis 1952 wieder auf, und 1984 bis 1990 erfolgte eine Generalsanierung. Die Kirche ist 79 Meter lang, 31 Meter breit, und der Turm ist 63 Meter hoch.

Im Kirchenschiff von St. Joseph ist das 2016 vom Holzbildhauer Andreas Kuhnlein* geschaffene Kunstwerk »Vom Traum, alles hinter sich zu lassen« zu sehen.

*) Mehr zu Andreas Kuhnlein im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ludwigskirche

In seiner neuen Prachtstraße in München stellte sich König Ludwig I. als östlichen Abschluss der Schellingstraße (damals: Löwenstraße) eine von Friedrich von Gärtner* (1791 – 1847) gebaute Kirche vor, obwohl das Gebiet damals nur wenig bewohnt war. Das lehnte der Magistrat der verschuldeten Stadt 1828 zunächst ab, aber der König gab seine Absicht nicht auf und nach heftigen Auseinandersetzung konnte der Grundstein am 25. August 1829, dem Namenstag des Königs, gelegt werden. 1844 weihte Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel die Kirche St. Ludwig.

An der Fassade sind Kalksteinfiguren der Evangelisten mit Christus in der Mitte zu sehen. Zwei davon und alle Entwürfe stammen von Ludwig von Schwanthaler**.

Die Fresken schuf Peter von Cornelius** 1836 bis 1840. Sein 18,3 mal 11,3 Meter großes Altarfresko »Das Jüngste Gericht« ist nach Michelangelos gleichnamigem Bild in der Sixtinischen Kapelle in Rom das zweitgrößte Fresko weltweit.

Die schweren Schäden durch den Zweiten Weltkrieg wurden Mitte der Fünfzigerjahre beseitigte man unter Leitung des Architekten Erwin Schleich*. 2007 bis 2009 wurde das Dach der Ludwigskirche im von Friedrich von Gärtner geplanten Mosaikmuster neu gedeckt.

*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Erwin Schleich im Album über Architekten

**) Mehr über Peter von Cornelius und Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Ludwigskirche, Altarfresko »Das Jüngste Gericht« (Fotos: März 2023)

Die um 1480 geschaffene gotische Schutzmantelmadonna wird der Ulmer Schule zugeordnet und befindet sich erst seit 1950 in der Münchner Ludwigskirche. Den Taufstein in der Taufkapelle gestaltete 1840 der Bildhauer Anselm Sickinger (1807 – 1873). Max Hailer malte das Fresko im nördlichen Seitenschiff, das den hl. Ludwig darstellt.

Am 4. Mai 2024 demonstrierten Klimaaktivisten am Geschwister-Scholl-Platz, und die Ludwigstraße war wegen einer Sitzblockade den ganzen Nachmittag gesperrt.

Album über die Ludwigstraße

Au

Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

Ölberg-Kapelle in den Frühlingsanlagen

Der Architekt Hans Grässel* (1860 ‒ 1939) baute nicht nur Schulhäuser und Friedhofsanlagen in München, sondern 1905 auch eine kleine Kapelle, die einen Vorgängerbau von 1840 ersetzte. Gestiftet wurde sie von Simon Knoll (→ Simon-Knoll-Platz). Sie heißt Ölberg-Kapelle, weil man die Ölberg-Gruppe des Bildhauers Fidelis Schönlaub (1805 – 1883) aus der früheren Kapelle übernommen hat.

*) Mehr zu Hans Grässel im Album über Architekten

Mariahilfkirche in der Au

König Ludwig I. beauftragte den Architekten Joseph Daniel Ohlmüller (1791 – 1839) – einen Schüler Karl von Fischers – mit dem Bau einer neugotischen Kirche in der Au. 1831 wurde der Grundstein gelegt. Die Portalfiguren gestaltete Ludwig von Schwanthaler*. Heinrich Hess und Max Emanuel Ainmiller realisierten die Glasmalereien nach Entwürfen von Joseph Anton Fischer und Johann Schraudolph.

Nach dem Tod seines früheren Kommilitonen Joseph Daniel Ohlmüller baute Georg Friedrich Ziebland** (1800 – 1873) die Mariahilfkirche in der Au zu Ende. 1839 weihte Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel das Gotteshaus ein. Es handelte sich um den ersten neugotischer Sakralbau in Deutschland.

Die Mariahilfkirche wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf den Turm zerstört. 1951/52 erfolgt der vereinfachte Wiederaufbau nach Plänen von Hans Döllgast** (1891 – 1974) und Michael Steinbrecher (1887 – 1976). Der Turmhelm wurde 1971 aus Sicherheitsgründen abgetragen und zehn Jahre später durch eine Betonkonstruktion ersetzt.

*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

**) Mehr zu Georg Friedrich Ziebland und Hans Döllgast im Album über Architekten

St. Wolfgang in der Au

Die neubarocke katholische Kirche St. Wolfgang am 1919 nach ihr benannten Platz in der Au wurde 1915 bis 1920 nach Plänen des Architekten Hans Benedikt Schurr (1864 – 1934) errichtet, eines Schülers von Georg von Hauberrisser.

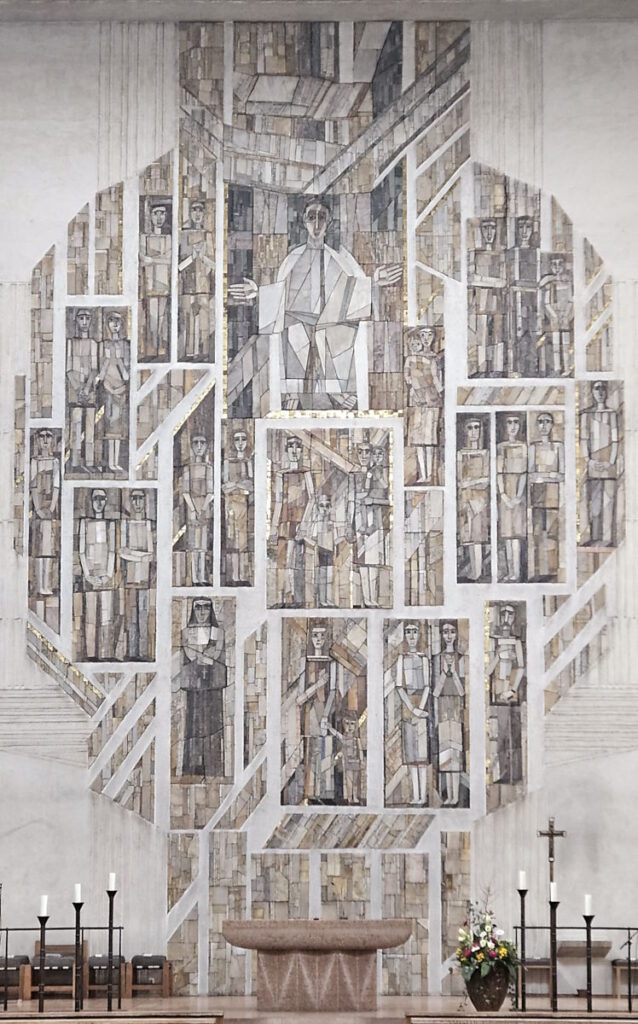

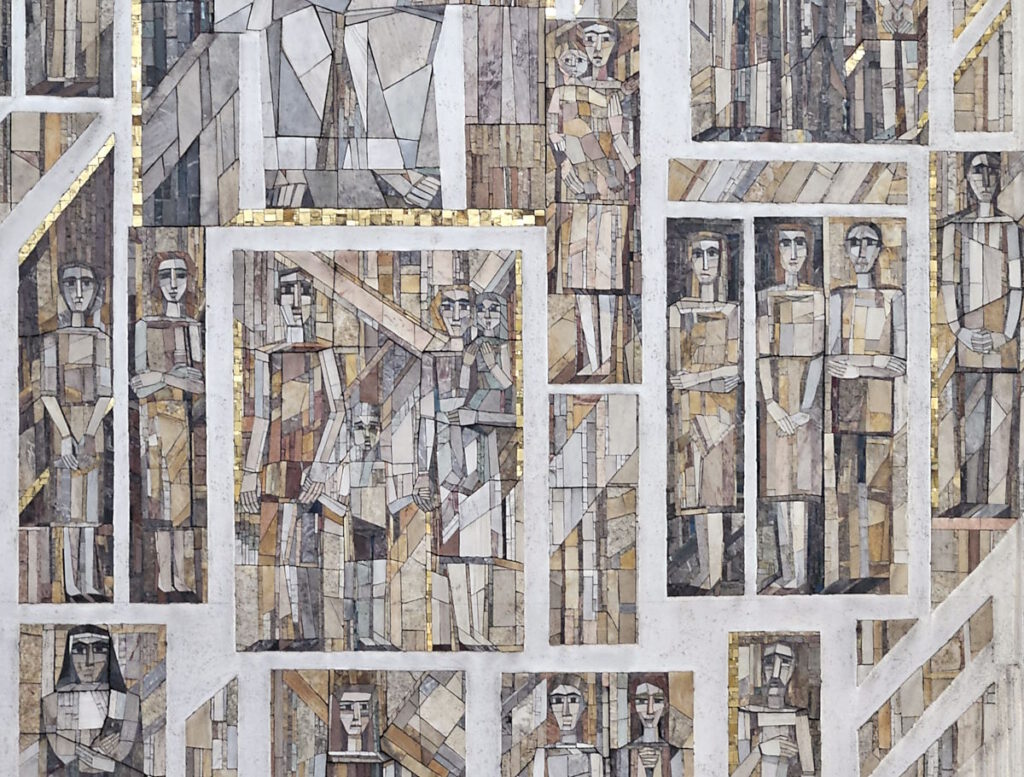

Den Zweiten Weltkrieg überstand nur der Kirchenturm. 1964 bis 1966 leitete der Architekt Michael Steinbrecher (1887 – 1976) den Neubau. Dabei gestaltete der Künstler Alfred Schöpffe (1917 – 1992) nicht nur die Fenster, sondern vor allem auch das riesige Mosaikrelief »Die Wiederkunft Christi inmitten von Menschengruppen« hinter dem Altar.

Haidhausen

Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen

St. Nikolai und Loretokapelle in Haidhausen

Die im Kern spätgotische, 1660 umgebaute ehemalige Spitalkirche in Haidhausen (Innere Wiener Straße 1) ist dem Bischof Nikolaus von Myra geweiht. Die Altöttinger Loretokapelle (Innere Wiener Straße 3) wurde 1678 angebaut, 1820 abgerissen und vergrößert neu errichtet. 1944 brannte sie aus, aber bis 1955 konnte sie restauriert werden. Die Kreuzwegstationen aus Majolika wurden 1926 von Valentin Kraus gestaltet. Die Ikonostase zeigt, dass die Loretokapelle inzwischen von einer ukrainisch-orthodoxen Gemeinde genutzt wird.

St. Johannes in Haidhausen

Auf Betonpfählen in einer mit Schutt gefüllten Kiesgrube – dem heutigen Preysingplatz – wurde 1914 bis 1916 die neuromanische Backstein-Kirche St. Johannes nach Plänen des Architekten Albert Schmidt gebaut, der auch die Münchner → Hauptsynagoge gestaltet hatte. Ebenso wie die → Matthäus-, → Markus- und → Lukas-Kirche wurde auch diese vierte evangelische Kirche in München nach einem Evangelisten benannt. In den Fünfzigerjahren restaurierte man den im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Sakralbau. 1982/83 wurde St. Johannes noch einmal renoviert und dabei auch umgebaut.

Der Künstler Heiner Schumann schuf in den Sechzigerjahren die drei Buntglasfenster in der Apsis.

Alte Pfarrkirche St. Johann Baptist in Haidhausen

Schon zu Beginn des 9. Jahrhunderts gab es wohl eine Holzkirche in Haidhausen. Im Zuge einer Umgestaltung der Ende des 15. Jahrhunderts gebauten spätgotischen Kirche schuf Thomas (Toman) Zehetmair der Jüngere Renaissancebilder (1623), und der Hofbildhauer Christoph Angermair formte vier frühbarocke Skulpturen von Kirchenvätern (1630). Martin Gunetzrhainer erhöhte 1675 den Turm (der dann 1865 eine Spitzpyramide erhielt) und gestaltete die Kirche 1698 bis 1700 mit Johann Mayr von der Hausstatt um. Mitte des 19. Jahrhunderts bauten Johann Nepomuk Strathaus und Johann Weber einen neuen Hochaltar aus Holz nach Entwürfen von Matthias Berger, und Joseph Anton von Gegenbaur vollendete das von seinem 1846 gestorbenen Lehrer Robert von Langer begonnene Gemälde für den Hochaltar.

Nach dem Bau der → Neuen Pfarrkirche St. Johann Baptist am Johannisplatz sollte die alte Kirche am Haidhauser Friedhof 1895 abgerissen werden, aber der Plan wurde nicht umgesetzt. 1980 bis 1982 wurde die Alte Pfarrkirche St. Johann Baptist in der Kirchenstraße 37 umfassend saniert.

St. Johann Baptist am Johannisplatz in Haidhausen

Die St. Johann Baptist-Pfarrkirche am Johannisplatz in Haidhausen wurde 1852 bis 1874 nach Plänen von Matthias Berger (1825 – 1897) im Stil der Neugotik errichtet. Der Westturm ragt 91 Meter hoch auf und ist damit einer der höchsten Kirchtürme in München.

Übrigens spielte der Komponist Max Reger (1873 – 1916) von 1901 bis 1907 als Organist in St. Johann Baptist.

St. Gabriel in Haidhausen

Die Architekten Otho Orlando Kurz und Eduard Herbert, die von 1908 bis 1933 das Architektenbüro »Ed. Herbert & O. O. Kurz« in Schwabing leiteten, bauten 1925/26 die Pfarrkirche St. Gabriel in Haidhausen für die 1922 durch Abtrennung von → St. Johann Baptist entstandene katholische Gemeinde.

Das Innere der Kirche ist nach dem Vorbild einer altchristlichen Basilika gestaltet. Auffallend sind die 1936 von Friedrich Cothen-Orla gemalten Fresken mit Kreuzwegstationen zu beiden Seiten über den Arkaden. Im linken Querhaus befinden sich ein 1957 von Roland Friedrichsen geschaffener Franziskusaltar und Reste eines Marienaltars von 1931.

Das Christkönigsmosaik in der Apsis wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Max Faller gestaltete den Altarbereich im Zuge der 1980/81 erfolgten Sanierung der Kirche um.

Literatur:

. Alexander Langheiter: Die schönsten Münchner Kirchen entdecken. Oasen der Ruhe und der Kunst (München 2010)